7.2. Слово верных

7.2. Слово верных

Прежде чем эскадра вошла в Восточно-Корейский пролив, называемый также проливом Крузенштерна — вот ведь до чего кругосветные путешествия доводят! — уместно будет привести отзыв об адмирале Рожественском артиллерийского офицера крейсера 2-го ранга «Рион» Эдуарда Альфредовича фон Берендса.

«Рион» вместе с «Кубанью» и «Тереком» был отправлен приказом Адмирала за два дня до боя на «свободную охоту» по задержанию вражеской контрабанды. Отправляя их, Рожественский, возможно, надеялся отвлечь часть сил врага с пути эскадры. И пусть эта акция отвлечения не сыграла, да и не могла по сути сыграть существенной роли. Вспомогательные крейсера посильно выполнили свой долг, не уронив честь Андреевского флага. А «Рион», добавим, так и вовсе отличился: вначале захватил пароход с контрабандой, а затем спас экипаж потерпевшего крушение французского судна.

С этой точки зрения эти крейсера можно отнести к числу тех, что остались верны приказу и присяге. А то, что по независящим от них причинам они не приняли участия в Цусимском бою, делает показания их офицеров о пути эскадры до Цусимы весьма интересными в том смысле, что они не искажены случившейся катастрофой.

Показания же Эдуарда фон Берендса Следственной Комиссии, кроме прочего, не были никогда и нигде опубликованы в широкой печати.

Это понятно.

Их автор — монархист и патриот, а таким не место было на страницах «русской» ни дореволюционной, ни, тем более, послереволюционной прессы. Добавим еще, что лейтенант фон Берендс добровольцем пошел на 2-ю эскадру с Черноморского флота и, по свидетельству той же Следственной Комиссии, считался одним из лучших артиллеристов эскадры{215}. Итак.

Показание лейтенанта фон Берендс

«При снаряжении и отправке в поход 2-ой эскадры я не был, так как плавал в это время на Черноморской эскадре, на 2-ю эскадру был назначен в конце ноября 1904 года по личному желанию на открывшуюся на крейсере “Дмитрий Донской” вакансию.

Застав на Крите отряд капитана 1 ранга Добротворского, я был помещен на “Рионе” для дальнейшего следования к эскадре; но уже в Джибути, по просьбе командира “Риона”, назначен артиллерийским офицером крейсера вместо уходившего на миноносец лейтенанта Давыдова».

За честь эскадры

«Из времени, проведенного в составе судов 2-й эскадры, я вынес самые лучшие воспоминания, самые лучшие чувства как к Адмиралу, так и к личному составу эскадры, чувства солидарности, единения, взаимной помощи, которым нам, привыкшим к розни и мелкому до мелочей соперничеству кораблей у себя дома, можно только было удивляться и стараться подражать.

Всякий старался поддержать честь не только своего судна, но и всей эскадры — “наши офицеры, наша команда” значили не офицеры или команда “Суворова”, “Авроры”, “Донского”, а вообще офицеры, команда, чины эскадры, в противоположность всему не нашему, чужому — всему, что выходило или находилось вне сферы эскадры, [вне связи] с ее жизнью, интересами, радостями и заботами.

Тут встречались офицеры каспийцы, балтийцы, сибиряки и черноморцы, товарищи по корпусу, не видавшие друг друга лет по 10, по 15. Шли расспросы, речи, новости, разговоры: воодушевление было громадное.

Старые офицеры, пришедшие вокруг Африки со своим “железным” Адмиралом, передавали впечатления своего долгого плавания, все эпизоды ночной Гулльской атаки. Вновь прибывшие приносили вести о ходе войны, слухи о приходе черноморских броненосцев.

Грузились углем, отправляли целые поезда шлюпок на буксире паровых катеров за 5 миль от эскадры к роднику за водой; ревизоры ездили по берегу в надежде перехватить лишний пуд муки или мяса раньше другого; кают-компаньоны целыми днями рыскали и шныряли по транспортам, своим и иностранным, в поисках лишнего фунта сыра или престарелой курицы, которая шла почти на вес золота, как и все, что продавали нам по пути иностранцы.

Эта жизнь, этот водоворот увлекал за собою, засасывал всякого свежего человека, не давая очухаться: дни летели, как часы, и почти с сожалением двинулись все с насиженного места; но это только до выхода в море — тут все подтянулись, почистились после погрузки угля и материалов: последние дни с 25 февраля по 1 марта грузились пять суток почти непрерывно, доводя до максимума запасы угля, приняв по прочим частям, согласно приказа, запасы на три месяца плавания…

Что касается снабжения и снаряжения эскадры, как я узнал потом… главнейшую задачу порта, по-видимому, составляло сбыть с рук… Нельзя сказать, чтобы чувства к порту были очень теплые.

Оптические прицелы были выданы перед самым уходом: с ними знакомились, их испытывали уже в пути.

Дальномеры Барра и Струда английской работы начинали фатально врать, как только расстояние выходило за пределы средних боевых дистанций, то есть за 30–40 кабельт., именно на тех дистанциях 50–60 кабельт., на которых велся бой японцами. Отпущенные на эскадру дальномеры Барра и Струда на расстояниях выше 40 кабельт. давали от 15–25% ошибок в своих показаниях…»

Отношение иностранцев. Особенно англичан

«Отношение англичан и вообще иностранцев к эскадре было прямо враждебное…

Придя в Камранг, мы от поставщика-француза узнали, что за два дня до нас бухту посетили два японских крейсера (avisos legers), вероятно, устраивали береговые сигнальные станции: как только приходила эскадра в какую-нибудь бухту, на склонах гор, обращенных к морю, зажигались костры, форма которых и место менялись довольно быстро и в один и тот же вечер. На них с моря из-за горизонта часто отвечали, водя лучами прожекторов, что особенно часто начало проявляться в Ван-Фонге, где в крейсерстве у входа в бухту с дежурных “Дмитрия Донского” и “Риона” 19 апреля ясно были видны не только отблески на небе, но и самые прожекторные лучи с моря, причем менялись и фигуры огней на берегу.

(“Пошли морзой” [т.е. по Морзе семафорить], — говорили на это сигнальщики.) Спрошенный об этом поставщик, опасаясь мести туземцев, успокоил, что это пугают тигров…

Однако позднее, будучи отправлены 25 апреля с депешами в Сайгон (St. Jacques), мы увидели, что в бухтах, где мы стояли ранее (Камранг), с нашим уходом исчезли и тигры — по крайней мере, там, идя ночью, мы костров не видели. Зато на обратном пути (эскадра без нас перешла в Куа-бе) и в Ван-Фонге не видели уже огней “от тигров”, а только на мыске три огня в форме треугольника при входе в Куабе, куда мы пошли уже, когда рассвело, и где застали давно ожидаемую 3-ю эскадру Небогатова.

Еще ночью я, смеясь, сказал штурману

— Вот треугольник острием книзу — уж не значит ли это, что здесь на якоре 3-я эскадра?

Так и оказалось.

Одновременно с тем у всех малайцев появились фальшивые русские кредитки в столь большом числе, что за 1 руб. 40 коп. серебром давали 2 руб. бумажками; за 5 руб. золотом — 6 руб. и даже 7 руб. бумажками. Всю команду охватила жадность — бросились менять серебро и золотые на кредитки, вследствие чего многие поплатились, и вышел приказ по эскадре не принимать от малайцев русских кредиток в размен или сдачу, а серебром.

При уходе из одного из портов, чуть ли не Камранга, был французский адмирал, пришедший из Сайгона на крейсере. Только что эскадра вышла, как на беспроводном телеграфе (у нас минного офицера не было, и вся минная часть причислена была к артиллерии на “Рионе”) получается телеграмма:

“Escadre russe sortant Kamranh…”[215] и ряд непонятных знаков.

Если Адмирал и знал, что в Сайгоне ждут нашего ухода из Камранга — по приказу из Франции, то, зная также и о близости японцев, с его стороны давать первую половину не шифром, а общею фразой было крайне бестактно, если не сказать хуже.

Хотя возможно, что в его голову сыграл какой-нибудь телеграф, спрятанный в чаще на одной из окрестных вершин: был же пойман японец в рыбачьей фуне совсем не в рыбачьем костюме, а в пиджаке, который бросился с поймавшего его катера за борт (сторожевой катер с “Бородино” с лейтенантом Матковским) и, нырнув, скрылся: ночь была безлунная. Остались кое-какие его вещи и записная книжка…»

Стрельба эскадры

«Часто слышны в печати упреки Адмиралу (под этим именем все подразумевали Рожественского, других в разговоре офицеры звали прямо по фамилии) в том, что эскадра мало была “натаскана” в стрельбе; при этом все решительно забывают главного виновника, после войны столь щедро награжденного за “труды, понесенные по обстоятельствам военного времени”, — наш дорогой, только в смысле своего громадного бюджета — порт — этот кошмар для каждого строевого моряка, независимо от специальности».

Порт — кошмар для строевого моряка. Но почему?

Прервем здесь лейтенанта Берендса и поясним читателю, что подразумевалось под понятием «порт» в описываемое время и почему с такой неприязнью поминают этот «порт» и Берендс, и Семенов, да и вообще все строевые моряки.

Дело в том, что военно-морские базы в России назывались портами. И командиры этих портов в том или ином адмиральском чине были до окончания японской войны полновластными хозяевами над всей флотской инфраструктурой, от их прихоти полностью зависели командиры не только приходящих в порт кораблей, но и эскадр. Иногда под словом «порт» и понимали, как в данном случае, всю эту инфраструктуру.

То есть слово «порт» служило эвфемизмом для обозначения Морского Ведомства и порядков в нем, являясь формой скрытой критики самого высокого руководства флота.

Это совершенно ненормальное и нетерпимое положение, когда «берег» полновластно командовал «морем», столь естественное для периода руководства русским флотом последнего Генерал-Адмирала, было также одной из причин гибели флота в русско-японской войне. Изменено оно было одновременно с введением Морского Генерального Штаба, в проекте которого изначально предусматривалось, что командиры порта отныне подчиняются Начальникам морских сил, то есть Командующим флотами.

Представляю грустную улыбку адмирала Рожественского в то время, когда писал он свой рапорт с одобрением проекта лейтенанта Щеглова. Ведь будь такое положение введено хоть за пару лет до японской войны, 2-я эскадра и вышла бы вовремя, и снабжена была бы как надо и чем надо. Ладно, что было — было. Вернемся к показаниям фон Берендса.

Стрельбы были ежедневно

«Интересно, из каких таких источников брали бы запасы для практической стрельбы гг. репортеры газет, когда в запас было отпущено всего 20% боевого комплекта, это на эскадру, посланную за 30 тысяч миль почти, считая вокруг Капштадта, идущую без всякой базы в пути, идущую с целью прорваться с боем в Артур или Владивосток?»

Вмешаемся еще раз в показания лейтенанта: мы уже говорили и увидим дальше, что стрельба эскадры в бою была «на ять». Что само по себе является чудом. Но как это могло произойти? Может быть, потому, что несмотря на все созданные условия:

«Стрельбы были: была ежедневно с 8 до 101/2 часов утра наводка; весь путь до Цусимы, сличались ежедневно пресловутые дальномеры. Велись занятия глазомером, для чего ежедневно в 8 часов утра по сигналу с “Суворова” “Изумруд” и “Жемчуг” отходили на показанный румб в сторону, постоянно со спуском исполнительного флага, меняя расстояние, по которому велась эскадренная наводка, сличение дальномеров, упражнения в глазомере, занятия с дальномерщиками…»[216]

Лягнуть умирающего льва

Далее фон Берендс говорит, что в отношении критики Адмирала «…Газетные репортеры[217] напоминают известную басню об осле, пришедшем тоже лягнуть умирающего льва.

Забывают при этом и то, что штаты отпуска боевого запаса не были рассчитаны на нынешнюю теорию “засыпать снарядами”.

Бой велся на своих дистанциях (принятых после Японо-Китайской войны только потому, что так дрались японцы и победили: следовательно, это хорошо: но забывают, упускают из виду, что японцы имели крейсера против китайских броненосцев и сближались потому, что чувствовали себя слабее: слабый сближает дистанции — ему это выгоднее).

Теперь, когда бой ведется на 50–60 кабельтовов, опять учителя — японцы, которым слепо вся Европа стала подражать: победители — значит все у них хорошо, все верно, все надо огулом перенять (когда попаданий меньше, бой затягивается на несколько часов, как при Цусиме, наш боевой запас надо было удвоить, утроить, а не только что сокращать стрельбами).

Один — два лишних снаряда на человека — больше не пришлось бы, не дали бы никакой пользы, что знает всякий ружейный стрелок, а в итоге до тысячи снарядов сбережено для боя, чего бы не было, если бы порт готовился к войне, имели бы запасы двойного полного комплекта, а не 20%, отпущенные на эскадру, и оправдание, что заводы забастовали».

Ты можешь себе представить, читатель? Заводы забастовали! В военное время! Для не очень памятливых на собственную историю спешу напомнить, что в СССР одно время даже только опоздание на работу — в мирное время! — влекло за собой отдачу под суд. А уж забастовщики, да еще на заводе «оборонного значения», приравнены были бы даже не к контрреволюционерам. Те еще могли отделаться 25-летним сроком особо строгого режима. Забастовщиков же сразу приравняли бы к шпионам и диверсантам с применением к ним известной меры «высшей социальной защиты». Если время было мирное, то семьи их, может быть, и не расстреляли бы.

А тут так легко и просто: «заводы забастовали». Но что поделаешь, таковы были жестокость, бесчеловечность и самодурство проклятого царизма.

Но вернемся к лейтенанту фон Верендсу.

Спокойно и смело

«Не будь этого, не было бы обвинения Адмиралу: эскадра не стреляла.

Она стреляла бы так же, как стреляла у того же Адмирала на смотре в Ревеле при свидании ИМПЕРАТОРОВ, когда имя его и русская стрельба прогремели на весь свет, когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР поцеловал его и зачислил его в Свою свиту; только бы было чем стрелять, это успели позабыть все.

Но не те, которые шли за ним спокойно и смело, не оглядываясь назад, за десятки тысяч миль навстречу Цусиме: “Князь Суворов”, “Бородино”, “Император Александр III”, “Ослябя”, “Дмитрий Донской”, “Наварин” — дрались стойко до конца и погибли все, потому что Адмирал за долгий переход сумел вдохнуть в них бодрость, упорство, силу.

Как гордились суда, получившие похвалу Адмирала за быструю погрузку угля, за удачную эволюцию. Как он умел дисциплинировать без строгости, одним влиянием, обаянием своей личности, как держал в порядке даже приходившие к эскадре пароходы-угольщики:

“Он, брат, никому спуску не даст, одно слово — орел, право слово, орел!” — Вот фраза, слышанная мною у пристани в Носси-Бе (разговаривали артельщики в ожидании шлюпок) по поводу угольщика, не желавшего перейти к борту броненосца и сделавшего это через полчаса, когда Адмирал его предварил, что по истечении часа, если не подойдет к назначенному ему кораблю, он, Адмирал, откроет по угольщику огонь: задолго до срока тот уже тянулся на свое новое место».

Учения и досуг

«Учения шли своим чередом по тропическому расписанию: с 6 ч. — 8 ч. утра и с 3 ч. — 5 ч. дня. Вечером с 7 ч. — 12 ч. шла ежедневно атака минных катеров (на них ходили молодые офицеры и прапорщики по назначению): страсти при этом разгорались — миноносцы, не считая себя открытыми, бросали светящиеся буйки, давали свисток, а с борта, давно уже поймавшего их лучом корабля неслись зачастую недамские “командные слова”»…

Одним словом, дни были заняты боевой подготовкой до предела. Божией помощью делалось более того, что было в человеческих силах, и даже гораздо больше.

«После всего того, что было уже сделано, после громадного перехода до Мадагаскара о возвращении нечего было и думать, никто о нем и не помышлял.

Жили чисто впечатлениями дня, минуты; время досуга посвящали ловле рыбы, офицеры — охоте… А тут еще и туземки оказались ласковыми к команде, за деньги, конечно, которые команда успела прикопить за долгое плавание…

Большое развлечение команде доставляла и ловля рыбы — за одну ночь 2 марта две шлюпки с “Риона” за три завода невода (казенный в 70 саж. длины) взяли 28 пудов крупной рыбы вроде лещей, отдали часть из нее на “Дмитрий Донской”, одолживший нам невод, и, кроме ухи на два дня, еще насолили впрок несколько бочек рыбы».

Никакая болезнь

«Ни для кого не было тайной, что Адмирал был болен, но также знали все на эскадре, что никакая болезнь не могла помешать Адмиралу лично входить во все мелочи, детали снабжения эскадры на долгий путь до Тонкина…

Из Порт-Саида, Суэца, Дар-эс-Салема выписывались пробковые шлемы, белое платье и башмаки, мыло и сахар офицерам и команде: целые пароходы с заказами подходили к эскадре. И обо всем думал один, кого немцы с транспортов прозвали “Euer eiserner admiral” и “ein wahrer Moltke”[218] — высшая похвала в устах немца.

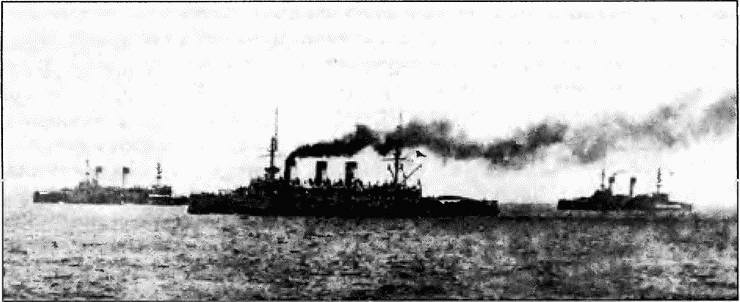

Фрагмент походного строя 2-й эскадры за несколько дней до боя. На первом плане «Ослябя», вперди него «Князь Суворов», за ним «Александр III»

При всем том Адмирал, положительно не спавший, находил еще время вести деловую переписку с Петербургом, составлять диспозиции хода, задыхаясь в духоте под раскаленными плитами броненосца, обуреваемый запросами и заботами за всех и за вся, мучимый жестокими болями от камней в печени, еще упрекается теперь в том, что “он редко посещал суда эскадры”, точно в прогулках по рейду залог успеха».

По его приказам и действиям…

«Адмирала не видели, но по его приказам, по его действиям все чувствовали, что ему все известно, он все знает, все предусматривает, и даже самая его таинственность окружала его ореолом — это был идол в глазах эскадры, за которым шли за тридевять земель, ни минуту не колеблясь[219].

Его требовательность и строгость даже были оценены командою, видевшей ту спайку, ту стройность, в которую он привел нестройную орду транспортов, ходивших в строю не хуже линейных кораблей, в какой внушительный вид он привел самую эскадру, сильную духом, верой в своего Адмирала, в его силу, опыт, наконец, в его счастливую звезду.

Даже самый факт перехода в Индийском океане со всеми отличительными огнями был психологически очень верен, хотя и осуждается с тактической стороны: команда именно так и истолковала:

— Идем, не хоронимся, никого не боимся, приходи хоть сейчас.

И это еще более подняло веру в свои силы, в свою даже, возможно, непобедимость. Недаром еще на Мадагаскаре пустили откуда-то слух, что у Японии осталось всего два броненосца, а затем в Камранге, что за нами в 6 часах сзади мимо Сингапура прошел с эскадрою Того, следя издали и не смея напасть.

Наконец, его отношение к чувству самолюбия нижних чинов ясно видно из приказа, в котором он жестоко выговаривает сестрам милосердия с парохода-госпиталя “Орел” за то, что они грызли конфекты, перемигивались с врачами и лежали на поручнях при свозе с “Орла” для предания морю тела покойника, умершего матроса. Велено сестрам носить платья строго по форме и во время службы и молитвы стоять рядами, а не толпой.

Этот приказ произвел очень хорошее впечатление на команду, не взлюбившую госпитальные суда: “Он, брат, до всех доберется, никому спуску не даст”. Всякий знал, что ни одна провинность ему не сойдет и за все будет взыскано, правда строго, но никогда зря, не делая никому исключений.

И эта-то строгость была причиной такой удивительной дружности, спайки, дисциплины в лучшем смысле слова, когда уже не страх, а чувство взаимного одолжения, выручки, дух товарищества заставляют помогать соседу, не дожидаясь сигнала или приказа Адмирала».

Долг солдата

«Никто не отнимет эту заслугу у адмирала Рожественского, честно исполнившего свой долг солдата до самого конца, поддерживая бодрость, дух в команде, когда ему лично лучше всех на эскадре было известно, как мало шансов на его стороне.

Его знаменитый сигнал 14 мая “Не бросать снарядов!”, вырванный из глубины сердца вопль, послужит вечным укором порту, который не озаботился своевременно заготовить надлежащий запас хотя бы боевых припасов, которых нигде купить нельзя за границей, как можно было еще с трудом, правда, запастись в походе провизией и одеждой для офицеров и команды.

Кто видел эту титаническую работу Адмирала, читал его приказы, телеграммы > сигналы, семафоры — тот никогда не забудет обаяния этой светлой личности, смелой, честной, бескорыстной, без лести преданного сына своего ИМПЕРАТОРА и Родины, идеального администратора и адмирала».

Ведь были шансы

«Будь эскадра менее громоздка, менее связана тихоходами и обозом транспортов, для которых зачастую и 9 узлов было не по силам, кто знает, каков бы был исход при Цусиме.

Идеальный состав — броненосцы “Ослябя”, “Князь Суворов”, “Император Александр III”, “Бородино” и “Орел”; крейсера “Аврора”, “Олег”, “Жемчуг” и “Изумруд” и транспорты — те лишь суда, которые шли крейсерами: “Терек”, “Урал”, “Кубань”, “Рион”, вооруженные орудиями, и с запасами для эскадры.

“Камчатка” и плавучий госпиталь “Орел” могли бы в походе держать до тринадцати узлов (транспорты с трудом шли 81/2), а в бою необязанные маневрировать с эскадрой не мешали бы развить последней и 16–17 узлов, а известно, сколько дает шансов каждый лишний узел ходу.

Эти же 4 вооруженные транспорта могли бы при надобности благодаря ходу и мореходным качествам нести и службу разведчиков, выдвигаясь в одиночку миль на 50–60 вперед, связанные с ядром беспроводным телеграфом — конечно, условным шифром. Они же, передав запасы на суда эскадры, при удачном прорыве могли бы идти затем оперировать в море, как это они делали по отделении от эскадры».

Бронебойные и фугасные

«Затем, на тех дистанциях, 50–60 кабельтовов, как ведется бой теперь, и даже до 35 кабельтовов, бронебойные снаряды мелких и даже средних (т.е. 6-дюймовых и 8-дюймовых) орудий гораздо с большим успехом могут быть оставлены на берегу в обмен на удвоенный комплект (если не учетвереный) крупнокалиберных фугасных.

Насколько чудной закалки наши снаряды, насколько безопасны в обращении, настолько же они и приводят мало в негодность части судов, в которые они попадают, и весьма вероятно, что и в текущую войну японцы также успешно затыкали деревянными, заранее заготовленными по калибрам, пробками свои пробоины, близкие к ватерлинии, как и в 1895 году…

Утро 14 мая 1905 года. 2-я эскадра входит в Корейский пролив

Действие наших фугасных 120-мм снарядов мне удалось видеть вблизи Киао-Чао, при потоплении “Рионом” приза “Tetartos” 16 мая.

Из 3-х пущенных кабельтовов на 5–6, не далее, по пароходу снарядов первый засел в грузе шпал и стальных рельс кормового трюма, не разорвавшись, второй пробил машинное отделение выше ватерлинии навылет и упал кабельтова полтора сзади без разрыва (стреляли на зыби), и третий попал в лац-порт кормового отсека тоже без разрыва вследствие малого сопротивления переборок или малой чувствительности трубок для безопасности хранения снарядов.

Но эффект был очень небольшой: “Tetartos” затонул лишь в 121/2 часов дня, причем выстрелы были даны в 10 час. 15 мин. утра, а кингстоны открыты еще в 10 час. 15 мин. утра, после снятия с парохода пассажиров и команды…»

Принять на себя одного

«В общем, настроение эскадры было очень хорошее, команда работала не щадя сил, выше всякой похвалы, и все было проникнуто, сплочено одним духом, одним стремлением схватиться с противником, которого после всего пережитого в борьбе со стихиями, на долгом пути уже далее почти забывали.

Эту мысль, этот задор в команде Адмирал сумел разжечь, сумел поддержать в них эту силу духа при самых неблагоприятных обстоятельствах, стойко борясь и вынося все невзгоды далекого пути без жалоб, без упреков, с тем же величием, с которым он принял на себя смело потом на суде, только на себя, весь позор погрома при Цусиме, не помянув ни единым словом о том, что он перенес, расплачиваясь своей военной репутацией, своею честью за все недочеты при отправке, за которые истинные виновники в порту награждены орденами за труды, понесенные по обстоятельствам военного времени, расплачиваясь за вину совершенно ему чуждых по духу, не им воспитанных вспомогательных отрядов и их начальников.

И последняя его великодушная смелость на суде простить и забыть все, при пять на себя одного позор и вину Цусимы еще более возвышает, окружает высоким ореолом Адмирала в глазах тех, кто имел высокую честь служить под его командой».

Заканчивая эту часть можно сказать следующее, адмиралу Рожественскому удалось совершить небываемое. Он не только провел эскадру без баз почти кругосветным путем, но создал, поддержал и сохранил ее боевой дух.

10 мая 1905 года в Желтом море эскадра последний раз произвела погрузку угля и легла на курс северо-восток.

Курс этот вел в Корейский пролив.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

8. Слово

8. Слово Слова действенны более, чем острие меча, и способы их применения чрезвычайно разнообразны.Иногда они распространяют ложь, чтобы удалась задуманная хитрость. Иногда они отвлекают внимание, чтобы можно было изготовиться. Иногда они вводят в заблуждение

Сдержать слово

Сдержать слово Офицер, тем паче кавалер, и перед старшими, и перед нижними чинами слово держать обязан, ибо слово это честь и благородство его возвеличивает, перед людьми и Богом! Адмирал В. И. Истомин, герой обороны Севастополя Четвертый курс, я, как и положено

Слово от автора

Слово от автора Отечественная война 1812 года, как и вся эпоха Наполеоновских войн, есть одна из самых славных страниц в ратной истории России и ее казачества. Наполеоновское нашествие и сожжение первопрестольной Москвы всколыхнуло со всей Российской державой и ее

Слово бо(л)ярин

Слово бо(л)ярин О слове бо(л)ярин много писалось в литературе по древнерусской истории. Ещё к началу XX в. среди историков сложился консенсус, что в источниках с начала XII в. и приблизительно до XV в. оно обозначало «лучших людей древнерусского общества», по выражению

Слово от автора

Слово от автора Как известно, прошлое не возвращается. Оно превращается в воспоминание, в нагромождение минувших событий, мыслей, чувств, расположенных безо всякого порядка. Время уже не властно над памятью. У памяти свои законы… Валентин Катаев Давно собирался кое-что

«Нет вовсе полных и верных сведений»

«Нет вовсе полных и верных сведений» В начале 1851 года на стол министра иностранных дел Российской империи Карла Нессельроде легло письмо. Его коллега глава военного ведомства генерал-адъютант Александр Чернышев обращался с просьбой: «для успешного преподавания военной

Слово к читателю

Слово к читателю Дорогой читатель! Ты держишь в руках еще не прочитанную книгу. Но уже тревожное слово «Афганистан» вселяет надежду на встречу с документальным повествованием, несущим все новые и новые, ранее неизвестные тебе сведения, захватывающие воображение и

Слово к читателю

Слово к читателю В нашу книгу вошли очерки, интервью и воспоминания, посвященные советской и российской военной контрразведке. Материалы эти подготовлены не только корреспондентами и нештатными авторами центральной военной газеты «Красная звезда», но также

Слово об авторе

Слово об авторе В связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне Льву Самсоновичу Анцелиовичу, бывшему бронебойщику 94-го отдельного батальона противотанковых ружей, комсоргу стрелкового батальона, а затем комсоргу 187-го гвардейского

Слово к читателю

Слово к читателю Этот выпуск журнала не совсем обычен, уважаемый читатель. Почему? Журнал «Техника и оружие» обозначает тематическое поле своим названием. И в этом номере вы столкнетесь с повествованием о разнообразном оружии, боевой технике. Но основные материалы

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ Сталинград. Шестьдесят лет назад, осенью 1942 г., название этого советского города не сходило со страниц газет всего мира. Народы земли следили за тем, как развивалась одна из самых кровавых битв в истории человечества, которая происходила здесь, на берегах

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ На страницах этой книги говорится о событиях, которые проливают свет на решающую роль военно-морской разведки в период с конца Второй мировой войны в 1945 г. до падения Советского Союза в 1991 г. Секретные архивы обычно хранят тайны до последнего дня своего

Слово к читателю

Слово к читателю Давно отгремели последние бои на фронтах Великой Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной из всех войн, которые знало человечество. Наш народ принял на себя главный удар военной машины гитлеровского фашизма, выстоял, и вышел победителем в

Заключительное слово

Заключительное слово Ни одно создаваемое в объятой пламенем войны Литве военное формирование не обходилось без литовских полицейских. Ещё 7 декабря 1941 г. в Литве были созданы и начали активно действовать части Армии свободы Литвы (Lietuvos laisv?s armija — LLA){587}, которую создал