Основные источники снабжения партизан Беларуси боеприпасами к стрелковому оружию

А. М. Ивицкий (Минск)

Во время Великой Отечественной войны быстро растущее партизанское движение с каждым годом испытывало все большую потребность в боеприпасах: патронах, снарядах, гранатах и минах. Для партизан, вооруженных главным образом стрелковым оружием, особенно остро стояла проблема с организацией обеспечения патронами различных калибров. Для ее решения партизанское командование старалось задействовать все возможные ресурсы и источники снабжения: захват патронов у противника, поиск на местах боев, помощь местного населения и поставки из советского тыла.

В начале войны практически единственным способом обеспечения народных мстителей боеприпасами к стрелковому оружию была организация их поиска на местах боев или захват у противника. Из-за малочисленности партизанских групп и отрядов полученных патронов хватало для ведения боевых действий. Однако начиная с 1942 г. полное обеспечение партизанских отрядов патронами за счет собственных ресурсов стало невозможным. Так, к началу второго года войны большая часть оружия и боеприпасов, оставленных Красной Армией при отступлении, была собрана местными жителями и немецкими трофейными командами. Кроме того, в 1942 г. из-за быстрого численного роста партизанских формирований захваченных патронов во время боев с противником или полученных от местного населения было уже недостаточно для обеспечения потребностей народных мстителей. Проблемой являлось также то, что трофейные немецкие патроны не подходили к оружию советского производства, которым преимущественно были оснащены белорусские партизаны.

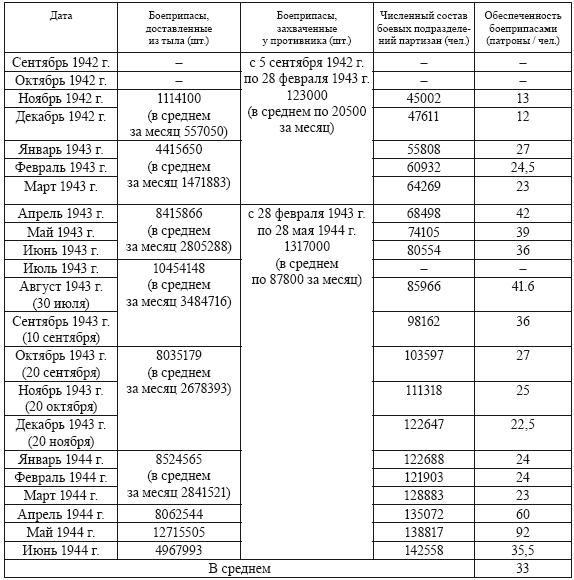

В результате начиная с 1942 г. необходимые боеприпасы стали доставляться народным мстителям из советского тыла через так называемые Витебские ворота. Так, с начала войны по сентябрь 1942 г. оперативные группы ЦК КП(б)Б отправили партизанам Беларуси 53 680000 патронов, что было в 18 раз больше, чем захвачено народными мстителями у противника за тот же период [1, л. 12; 15, с. 53]. С конца сентября 1942 г., после ликвидации противником «ворот», поставки боеприпасов из советского тыла сократились, однако благодаря самоотверженной работе советских летчиков начиная с весны 1943 г. их рост возобновился. Так, в соответствии с данными Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) в 1943 г. в среднем ежемесячно партизанам отправлялось авиацией 2,7–3,5 млн патронов. Весной 1944 г., накануне освобождения Беларуси, заброска боеприпасов еще больше активизировалась, достигнув к апрелю-маю 8-12 млн патронов в месяц. Таким образом, с 1943 г. поставки из советского тыла стали играть главную роль в обеспечении партизан боеприпасами, значительно превзойдя по своим масштабам остальные источники снабжения (см. таблицу).

Однако, несмотря на все усилия советского тыла, обеспечить партизан боеприпасами в достаточных количествах так и не удалось. Из документов БШПД за 1944 г. следует, что «… переброски… боеприпасов по воздуху удовлетворяют потребности партизан в весьма ограниченном количестве» – не более чем на 10–15 % от необходимого [7, л. 27; 14, л. 24]. Как показывают расчеты, проведенные на основании анализа отчетов и докладов материально-технического отдела БШПД, с 1942 по 1944 г. в среднем в месяц на одного белорусского партизана поступало из основных источников около 33 патронов, хотя в соответствии с минимальными нормами на одну винтовку должно было приходиться не менее 100 патронов и 500 патронов на пулемет (см. таблицу). Например, по данным БШПД на 1 июня 1943 г. в 4-й Белорусской партизанской бригаде на одну винтовку приходилось всего по 10–15 патронов, а в Гомельской области на 27 сентября 1943 г. на одного бойца приходилось только около 40 винтовочных патронов [4, л. 107–131; 8, л. 51]. Столь низкая обеспеченность боеприпасами приводила к тому, что отдельные партизанские отряды были вынуждены зарывать свои станковые пулеметы в землю, что значительно снижало огневую мощь подразделений и отрицательно сказывалось на их боеспособности [10, л. 49].

Средняя обеспеченность белорусских партизанских формирований боеприпасами по месяцам, за период с 01.11.1942 г. по 01.06.1944 г.[1, л. 1-11; 5, л. 4–9; 6, л. 9,16, 33, 71, 82; 12, л. 8-17; 14, л. 1–4]

Особенно сложное положение с боеприпасами в партизанских подразделениях складывалось зимой, так как неблагоприятные погодные условия ограничивали работу советской транспортной авиации. Подобная проблема возникала и в периоды проведения противником карательных операций, когда расход боеприпасов был особенно велик, а организованное врагом патрулирование воздушного пространства и блокада аэродромов исключала помощь боеприпасами из тыла. Так, по данным БШПД: «…все операции партизан против немецких экспедиций проходили в условиях недостаточного количества вооружения и повседневной острой нужды в боеприпасах» [11, л. 115]. В результате в отдельных случаях партизанам приходилось принимать бой с боекомплектом 5-10 патронов на винтовку, а израсходовав запасы патронов и не имея возможности их пополнения, они были «…вынуждены оставлять ранее занимаемые районы» [9, л. 6].

Следует отметить, что зачастую партизаны сами усложняли ситуацию с боеприпасами, нерационально и неэкономно их расходуя. Так, по данным БШПД, «партизаны патроны не берегут, расстреливают их при всяком удобном и неудобном случае» [3, л. 40]. Партизанское командование вело с подобными проявлениями решительную борьбу, однако полностью искоренить бесцельную стрельбу не удалось. Например, в апреле 1944 г. в Брестском партизанском соединении был издан приказ, требовавший от подчиненных под страхом самых строгих мер прекратить бесцельное использование боеприпасов. Причем командование бригад и отрядов лично несло полную ответственность за его выполнение [13, л. 282]. Нехватка боеприпасов вынуждала партизанское командование даже ввести лимит на их расходование во время боевых операций. Так, например, лимит расхода боеприпасов 1-й Антифашистской партизанской бригадой во время операции по захвату города Вилейка 1 ноября 1943 г. был утвержден в размере 50 % от полного боекомплекта [2, с. 197].

Но даже в этой тяжелой ситуации партизаны не прекращали борьбу, лишь приспосабливая свои тактические приемы к условиям нехватки боеприпасов. В 1941 г. – начале 1942 г. основным видом боевой деятельности партизанских формирований помимо борьбы против местных органов оккупационной власти и повреждения линий связи были регулярно и часто осуществляемые обстрелы из засад одиночных транспортных средств и колонн врага. Причем наибольший эффект давал обстрел именно одиночных автомашин или небольших колонн (2–3 автомобиля), так как затем партизаны полностью контролировали место боя и имели возможность подобрать трофеи. Однако с лета 1942 г. противник, учитывая эти особенности тактики партизан, стал передвигаться по дорогам только днем, крупными колоннами и часто при поддержке бронетехники. В результате у народных мстителей значительно сократились возможности захвата трофеев, так как разгромить крупную колонну силами партизанской засады обычно не удавалось, и после обстрела партизаны немедленно отходили, опасаясь ответного огня и погони.

С конца 1942 г. от обстрелов и засад, приносивших только локальные успехи, партизаны начинают переходить к организации крупных операций по разгрому укрепленных гарнизонов противника и захвату стратегически важных пунктов (железнодорожных станций, районных центров, хорошо охраняемых железнодорожных мостов и т. д.) Подобные партизанские акции с участием нескольких отрядов или бригад наносили противнику серьезный урон и оказывали значительно большее влияние на ситуацию в его тылу и на фронте, чем организация засад. Немаловажным являлось и то, что в случае успеха был гарантирован захват трофеев, позволявших частично компенсировать израсходованные партизанами патроны. Однако крупные операции были сопряжены с большими затратами боеприпасов, поэтому в условиях их острого дефицита не могли осуществляться часто. Кроме того, требовалось время не только для накопления необходимого количества патронов, мин и снарядов, но и для координации действий участвующих в операции партизанских подразделений. Поэтому в промежутках между крупными операциями партизаны были вынуждены несколько снижать свою боевую активность, ограничиваясь проведением диверсий на железнодорожных магистралях, ставших со второй половины 1942 г. главной задачей всех партизанских отрядов.

Минная война на железнодорожных коммуникациях противника наносила не только значительный урон Вермахту в живой силе и технике, но и затрудняла доставку подкреплений к линии фронта, мешала осуществлению перегруппировки войск, а также вывозу ценностей в Германию. Таким образом, выводя из строя подвижной состав и железнодорожные пути, народные мстители оказывали непосредственную помощь Красной Армии на фронтах. Немаловажным являлось и то, что при проведении диверсий на железнодорожных и шоссейных коммуникациях противника народные мстители старались действовать скрытно и избегать стычек с врагом и тем самым экономно расходовали боеприпасы.

Таким образом, минная война являлась не только самой распространенной, но и самой действенной формой боевой активности партизан, наиболее полно отвечающей особенностям партизанских действий, так как позволяла максимизировать урон противнику при экономном расходовании ресурсов. Необходимую для диверсий взрывчатку партизаны с конца 1942 г. в значительных масштабах начинают самостоятельно производить в мастерских, что позволило снизить зависимость народных мстителей от ее поставок из тыла и частично решить проблему дефицита тола.

Несмотря на возникавшие проблемы с обеспечением партизан боеприпасами, вызванные быстрым численным ростом партизанских подразделений, борьба народных мстителей на территории Беларуси не только не прекращалась, но и усиливалась с каждым годом. Оказываясь в сложном положении, партизаны изыскивали более подходящие тактические приемы, позволявшие при минимальном расходе боеприпасов наносить максимальный ущерб врагу.

Источники и литература

1. Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ). – Фонд 1450. – Оп. 2. -Д. 1034: Докладная записка о ходе выполнения приказа Народного комиссара обороны СССР товарища Сталина от 5 сентября 1942 года за № 00189 и постановления пленума ЦК КП(б) Белоруссии от 28 февраля 1943 года.

2. Заерко, А. Л. Правда о Гиль-Родионове: в 2 кн. / А. Л. Заерко. – Смоленск, 2011. – Кн. 2.

3. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 4. – Д. 294: Материалы по боевой деятельности партизанских бригад и отрядов Барановичской области.

4. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 4. – Д. 249: Материалы по боевой деятельности партизанских отрядов и бригад Гомельской области.

5. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 1. – Д. 835: Отчеты БШПД о количестве выданного партизанам вещевого имущества, продовольствия, вооружения и боеприпасов.

6. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 2. – Д. 1059: Отчеты, докладные, справки, диаграммы роста численного состава партизанских соединений.

7. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 1. – Д. 965: Отчеты и сводки о работе партизанских мастерских.

8. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 2. – Д. 1263: Отчеты, рапорта и донесения партизанских соединений и отрядов Белоруссии о проделанной работе с июня по октябрь 1943 г.

9. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 2. – Д. 930: Переписка по обеспечению партизанских бригад и отрядов вооружением и боеприпасами.

10. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 1. – Д. 36: Переписка с ЦШПД, Главным военно-инженерным управлением, заводами по вопросам снабжения боеприпасами и взрывчаткой партизан Белоруссии.

11. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 4. – Д. 1: Планы проведения операций «Техника», «Юпитер», «Концерт» и срыва перевозок противника по основным водным путям Белоруссии, активизации боевых действий партизанских отрядов группы Козлова.

12. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 1. – Д. 10: Приказы члена Военсовета 4-й Ударной армии, донесения и рапорта, переписка ЦШПД и БШПД об отправке партизанам вооружения, боеприпасов и оборудования для типографий.

13. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 4. – Д. 367: Распоряжения, инструкции и директивы штаба соединения Брестской области.

14. НАРБ. – Фонд 1450. – Оп. 2. – Д. 1007: Справки о численном составе партизанских отрядов Белоруссии.

15. Якубовский, Н. А. Помощь советского тыла партизанам: материально-техническое обеспечение / Н. А. Якубовский. – Минск, 1973.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК