§1. После Хельсинки: Оборонный императив коммунистических режимов Балканского полуострова

Изменения, начавшие происходить в области международных отношений в середине 70-х гг. XX в. и вошедшие в историю как период разрядки или детанта, серьезно влияли на оборонную политику большинства государств мира. В то же время, вопреки сложившимся в исторической традиции представлениям об этом времени как о переходном, свидетельствовавшем о смягчении противостояния между двумя основными блоками – НАТО и ОВД, степень противоборства между ними не уменьшилась. Складывавшаяся в системе международных отношений ситуация способствовала формированию особенностей поведения государств в рамках продолжавшей существовать двублоковости.

К середине 70-х гг. XX в. коммунистическая Болгария стремилась усилить свои позиции как на региональном, так и на европейском уровне. Амбициозная цель руководства НРБ во главе с Т. Живковым заключалась в превращении «болгарского фактора» в величину, постоянно влияющую на ситуацию в балкано-средиземноморском секторе мировой политики, с которой считаются как европейские государства, так и США при обращении к проблеме безопасности и вопросам снижения уровня противостояния с Восточным блоком. Для Болгарии было важным проведение оборонной политики, позволяющей закрепить за собой статус региональной державы, играющей серьезную роль на Юго-Западном ТВД Варшавского пакта и претендующей на расширение участия в международных делах. В то же время для внешнего мира и, прежде всего, Западного блока, София продолжала оставаться самым лояльным союзником Москвы. Со своей стороны, болгарское руководство в отношениях с СССР постоянно подчеркивало этот факт, имея в виду значение советского участия (помимо всех других областей) в военно-техническом обеспечении Болгарской Народной Армии и развитии болгарского ВПК. Государственное промышленное объединение «Металхим», созданное ещё в декабре 1948 г. Советом министров с целью объединения мощностей военной промышленности, к середине 70-х гг. включало сеть предприятий, выпускавших широкий спектр номенклатуры военной продукции не только для нужд вооруженных сил НРБ, но и для стран-участниц Варшавского пакта, а также с целью экспорта этой продукции клиентам из числа стран «третьего мира» и арабских государств. Главными из предприятий болгарского ВПК стали к этому времени заводы № 13 и № 19, завод «Арсенал», производственное объединение «Гидравлика и пневматика» в г. Казанлык, завод № 11 и ВМЗ-Сопот в г. Сопот, завод № 15 и Тракторный комбинат в г. Карлово, завод № 12 и завод «Сре-дец» в г. Софии, завод № 14 и завод «Балкан» в г. Ловеч[1803]. В 1975 г. как отдельное направление было организационно оформлено производство специальной электронной аппаратуры и оборудования, которое стало напрямую подчиняться Министерству обороны НРБ. Для болгарского ВПК особое значение имели договоры о военно-техническом сотрудничестве, подписывавшиеся с СССР, а также в рамках Восточного блока и СЭВ. Так, в частности, на протяжении периода с 1954 по 1989 гг. только от Москвы София получила лицензии на производство более 250 изделий военной промышленности[1804], включая боеприпасы, легкое стрелковое вооружение, тяжелую технику, с минимальными затратами, а во многих случаях – практически бесплатно[1805]. Военно-техническая составляющая оборонной политики НРБ, имея в виду особые отношения с СССР, обуславливала и степень вовлеченности Болгарии в оборонные планы Варшавского пакта.

Иначе складывалась ситуация с Румынией – союзницей Болгарии по Варшавскому блоку. Позиции Бухареста на международной арене и внутри ОВД к началу 1976 г. свидетельствовали об обозначившемся противоречии в проводимом Н. Чаушеску внешнеполитическом курсе и оборонной политике. Стремление румынской стороны добиться большей самостоятельности в Восточном блоке и получить, таким образом, возможность активного сотрудничества с Западом и КНР, рассматривалось союзниками по ОВД и, прежде всего, СССР, как не соответствующее общей политике пакта. Смягчение позиции по отношению к Кремлю и согласие с военно-политическими мероприятиями коммунистических союзников, направленными на укрепление Варшавского пакта, могли, в свою очередь, осложнить взаимоотношения Румынии с западными партнерами и КНР.

Западные эксперты продолжали обращаться в начале 1976 г. к декабрьскому (1975 г.) выступлению Н. Чаушеску на Пленуме ЦК РКП, когда он определил как приоритетные задачи ликвидацию «экономической отсталости и создание нового экономического порядка, разоружение и укрепление ООН»[1806]. Более того, аналитики отмечали повышенное внимание главы Румынии к внешнеполитической тематике, которая превалировала даже над экономическими вопросами, что объяснялось желанием Чаушеску добиться серьезных результатов на международной арене и его стремлением «составить баланс своих достижений»[1807].

В свою очередь, Вашингтон, имея в виду стратегическую важность Балканского региона, а также внешнеполитический курс и оборонную политику стран полуострова, обращал внимание на противоречивую и сложную ситуацию, в которой оказались Румыния и Турция. Стремление Бухареста добиться разрешения на получение американских военных технологий при сокращении связей с СССР в военно-технической области и готовность Советского Союза осуществить поставки военной техники Турции – союзнику США по НАТО – создавали определенную коллизию. Поэтому американская сторона приняла решение удовлетворить просьбу Бухареста только по ряду пунктов представленного списка военных материалов и вооружений. Предусматривалось обеспечить поставку средств связи для самолёта президента СРР; продать часть оборудования, относящегося к космической области исследований, но временно заблокировать передачу вооружений[1808]. 29 января 1976 г. посол США в Румынии Барнис встретился с главой МИДа Дж. Маковеску для обсуждения военных поставок и заявил о том, что существуют «различные препятствия, относящиеся к законодательным ограничениям, а также более общим вопросам политики, с которыми мы всё ещё боремся». Одновременно он рекомендовал румынской стороне оценить, «какое политическое влияние окажет подобное решение на отношения Румынии с её советским соседом»[1809].

В свою очередь, советская сторона стремилась добиться от румынского союзника по Варшавскому пакту проведения скоординированной политики как по балканским региональным проблемам, так и по вопросам, находившимся в центре взаимоотношений между двумя противостоявшими блоками. Буквально параллельно с происходившими между Барнисом и Маковеску переговорами в Бухаресте заместитель министра иностранных дел СРР К. Оанчя встречался 29-30 января 1976 г. в Москве с заместителем главы советского МИДа ?. Н. Родионовым. Характер обсуждавшихся проблем выявил тесную связь между внешнеполитическими и оборонными вопросами. Румынская сторона информировала советскую об участии Бухареста в «Группе 77» – межгосударственной организации развивающихся стран, находившейся под сильным влиянием Движения неприсоединения, действовавшей под эгидой ООН и выступавшей за создание нового мирового порядка. Отказавшись от прямой критики участия Румынии в этом объединении и подчеркивая важность многосторонних отношений, прежде всего, стран Восточного блока, Родионов всё-таки напомнил слова советского премьера А. Н. Косыгина, сказанные им ещё в 1972 г. румынскому руководству о сомнительной целесообразности вступления Румынии в эту организацию[1810]. Одновременно сам Родионов заявил о том, что, «вступив в ‘Труппу 77”, Румыния столкнётся с трудностями», главными из которых будут идеологические, и «одно дело – просто участвовать, а другое – состоять в организации». Мнение Москвы заключалось в том, что вступление в «Группу 77» является исключительно делом Румынии[1811]. Критика советской стороны, изложенная Родионовым, касалась, прежде всего, позиции «отдельных руководителей», которые, «заявляя о проблеме экономически неразвитых стран в Движении неприсоединения, не исходят из понимания классовых отношений и соотношения сил в мире»[1812]. Не меньшую значимость для советско-румынских отношений и позиций Румынии в Варшавском блоке, а также на международной арене имело отношение Бухареста к реализации Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Родионов выразил недовольство интерпретацией странами Запада хельсинкских принципов, сославшись на то, что они прибегают к распространению тех документов совещания, которые были предназначены только для использования официальными правительственными лицами. Советская сторона была крайне недовольна апелляцией демократических государств к положениям Хельсинкского Акта, в которых заявлялось о правах человека. Эта тема затрагивалась заместителем министра иностранных дел во время встречи с его румынским коллегой не случайно. Для Бухареста проблема соблюдения прав человека была одной из болезненных, и Москва надеялась использовать момент для того, чтобы добиться от румынской стороны публичного проявления солидарности и, одновременно, таким образом, показать нежелательное для отношений Чаушеску с Западом демонстративное единство с СССР и в целом с Варшавским пактом по значимому для демократических стран вопросу[1813].

Балканская региональная политика Бухареста также являлась темой советско-румынских переговоров. Москва, опасавшаяся создания неподконтрольной ей региональной группировки, выступала против многосторонних договоренностей, так как это могло негативно повлиять на её позиции на Балканах и серьезно ослабить Варшавский пакт, приведя к изоляции единственного верного союзника на полуострове – Болгарии. Поэтому, с одной стороны, чтобы избежать очередного демарша Бухареста, Родионов заявил об исключительном праве стран полуострова определять формат сотрудничества, но, с другой, дал понять, что Кремль не заинтересован в таком развитии событий, использовав иносказательную формулировку «необходимости действий в духе Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе», т. е. недопущения создания какого-либо организационно оформленного или неформального межгосударственного объединения[1814].

Помимо «румынского фактора», влиявшего на внешнеполитические и оборонные позиции Варшавского пакта, существовал ещё и «югославский». Подписание Хельсинкских соглашений 1 августа 1975 г. позволяло главе СФРЮ И. Броз Тито рассчитывать на укрепление международных позиций Югославии как одному из ведущих государств Движения неприсоединения, занимающему особую позиций в коммунистическом мире и поддерживавшему тесные отношения со странами Западного блока, в первую очередь с США. Со своей стороны, Соединенные Штаты продолжили сотрудничество с СФРЮ в военно-технической области, имея в виду значимость Югославии для южного крыла НАТО и её особое место в коммунистическом блоке. В этой связи предполагалось, что в период с июля по декабрь 1976 г. югославская сторона получит четыре противотанковых ракетных комплекса BGM-71 TOW. Дальнейшие поставки должны были осуществляться после консультаций Министерства обороны США и Госдепа, о чём ставился в известность посол США в СФРЮ Л. Зильберман. Ему рекомендовалось лишь после этого обращаться по «обычным каналам» в Военное и внешнеполитическое ведомства, и только затем обсуждать данный вопрос с югославскими представителями[1815]. Сотрудничество в военно-технической области рассматривалось в Вашингтоне как один из важных элементов американо-югославских отношений. Примечательной в данной связи была продажа американской стороной именно оборонительных видов оружия и, в частности, эффективных средств борьбы с танками, которые рассматривались как ударная сила при осуществлении вероятного нападения на СФРЮ со стороны Варшавского пакта. Для Белграда вопрос оснащения регулярных сил ЮНА являлся важным фактором, влиявшим на позиции Югославии как в Балканском регионе, так и в целом в Европе. Поэтому расходы на оснащение вооруженных сил, отражая общие мировые тенденции, начинали возрастать.

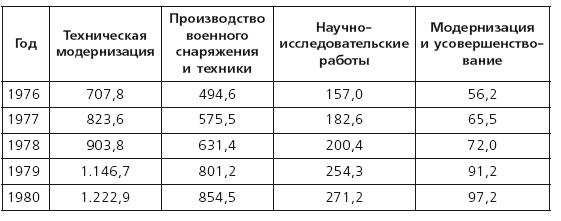

Таблица 27

Расходы федерального бюджета СФРЮ на техническое оснащение ЮНА (млн долларов США)[1816]

Одновременно югославское руководство стимулировало развитие национального ВПК с расчётом как на нужды собственной обороны, так и имея в виду экспортные возможности. С этой целью СФРЮ вела активную политику закупок лицензий и подписания договоров с зарубежными государствами для производства различных видов вооружений и военного снаряжения. Это нашло своё отражение в стремительном росте количественных показателей, когда на протяжении 5 лет, с 1973 г. по 1977 г., было заключено 627 таких соглашений, а за последующие 3 года (1978-1980 гг.) – уже 1334 договора[1817].

Тесная связь внешнеполитического курса югославского руководства и его оборонной политики выразилась в стремлении обеспечить политическую и военную безопасность СФРЮ как ведущего представителя той части мирового сообщества, которое было объединено в Движение неприсоединения. Парадокс складывавшейся ситуации для официального Белграда заключался, однако, в необходимости избегать ухудшения отношений, а в определенных случаях даже конфликта с двумя сверхдержавами – США и СССР (включая их союзников по соответствовавшим блокам), находившихся постоянно в различной степени взаимной конфронтации. В начале 1976 г. отчётливо выявилось стремление как советской, так и американской сторон ослабить сформировавшиеся неподконтрольные им международные «блоки», являвшиеся в системе международных отношений частями исключительно разнородной по составу участников «третьей силы». К их числу относились региональные организации, а также более широкие по своему представительству Движение неприсоединение и «Группа-77». СССР и США рассматривали их как потенциальных временных, но от этого не менее опасных, союзников противостоявшей сверхдержавы и возглавляемого ею военно-политического блока и нередко стремились ослабить их изнутри. Для югославской стороны эта ситуация с особой силой проявилась в начале 1976 г. Избранная американской дипломатией тактика «жёсткого сопротивления», использовавшаяся в международных организациях для продвижения интересов США, заключалась, помимо прочего, в ослаблении сложившихся неформальных объединений и признанных на международном уровне «блоковых» организаций, представлявших так называемую третью силу. В этой связи определенное давление оказывалось на лидеров государств, входивших в число подобных объединений, в частности Югославию. Так, например, поддержка Белградом пуэрто-риканского освободительного движения на международном уровне вызвала резкую реакцию Вашингтона, и американская сторона заявила послу СФРЮ при ООН, что обеспокоена поддержкой повстанческого движения так же, как если бы США поддержали хорватское освободительное движение[1818]. Столь жёсткое предупреждение, несмотря на протесты югославского дипломата, было учтено Белградом.

В отличие от Румынии и Югославии другое коммунистическое балканское государство – Албания, претендовавшая на особые позиции в системе международных отношений, находилась в более сложном положении. Сокращение военно-технического сотрудничества с КНР и начавшееся охлаждение отношений с Пекином серьезно влияло на международные позиции НРА и оборонную политику Тираны в контексте существовавшей в Балканском регионе военно-оперативной обстановки. Становившаяся очевидной потеря единственного союзника в лице коммунистического Китая усиливала у высшего руководства Албании, прежде всего лично у Э. Ходжи, стремление максимально исключить любое возможное иностранное вмешательство (включая военное), способное ликвидировать существовавший режим. Особое значение в этой связи глава АПТ придавал кадровому составу вооруженных сил, в которых заканчивалась начатая в 1974-75 гг. смена руководящего состава, подвергшегося массовым репрессиям с использованием юридических процедур для обоснования его физической ликвидации и с обвинениями членов военного руководства в совершении антигосударственных преступлений[1819]. Назначение Э. Ходжей и его ближайшим сподвижником – премьер-министром М. Шеху, ставшим министром обороны, на ответственные посты в военном ведомстве представителей молодого поколения преследовало вполне конкретную цель: укрепить позиции двух «первых» лиц с помощью выдвижения тех, кто ещё не мог составить им конкуренцию и не обладал широкими связями в военной среде, не имел отношения к партизанской борьбе в годы Второй мировой войны и не мог подвергнуться влиянию извне, прежде всего со стороны СССР, так как не получал там высшего военного образования. Выдвижение на должность заместителя министра обороны Л. Гегприфти, который отвечал ранее в этом ведомстве за тыловое обеспечение и хозяйственное снабжение вооруженных сил и не мог стать конкурентом для взявшего в свои руки управление Министерством М. Шеху, не являлось в данном случае случайностью. Назначение на пост начальника Генерального штаба В. Лакая – профессионального военного с опытом штабной работы и военного планирования, являвшегося кандидатом в члены ЦК АПТ, было призвано усилить роль возглавляемой им структуры в системе оборонного ведомства. Одновременно это было призвано не допустить существовавшего ранее соперничества между министром обороны Б. Балуку и его заместителем, начальником Генерального Штаба П. Думе, которые были расстреляны. Произошедшие в руководстве вооруженных сил изменения, в виду закрытости Албании и неожиданности проводившихся назначений, не позволили зарубежным наблюдателям и экспертам установить основные причины происходившего и определить возможные направления развития оборонных планов НРА, но давали основания для выводов о проходившей в высших кругах АПТ борьбы за власть[1820].

К середине 70-х гг. XX в. после прошедших реформ и изменений в организации системы обороны страны, а также проведённой реорганизации структуры вооруженных сил, оборонная политика НРА уже окончательно основывалась на использовании доктрины «общенародной войны», которая определяла комбинированное использование регулярных вооруженных сил – Народной Армии (Ushtria Popullore) и Добровольческих сил народной самообороны (Forcat Vullnetare Vetmbrojtjes Popullore). Главная задача вооруженных сил и ДСНС заключалась в оперативном прикрытии стратегически важных направлений и районов страны. Этому была подчинена как их бригадная система военно-организационной структуры[1821], так и создававшиеся по всей стране укрепления и долговременные огневые точки (ДОТ) в виде бункеров. 12 февраля 1976 г. Главное управление инженерных работ Министерства народной обороны получило специальное директивное письмо № 393. В нём ставилась задача срочного создания подразделений из гражданских добровольцев, не занятых на сельскохозяйственных работах, с целью их активного привлечения к строительству фортификаций по всей Албании с использованием собственного инвентаря[1822].

В соответствии с планировавшимися нормами возведения оборонительных сооружений предусматривалось строительство 500 подобных точек батальонного звена из расчёта, что территория его ответственности занимает 6-12 кв. км. Начальник Управления инженерного строительства А. Моисиу, занимавший этот пост до 1981 г., предлагал определить наиболее танкоопасные проходы и, разделив их по категории сложности рельефа местности, возводить в зависимости от этого соответствующее число сооружений – ДОТов. Так, в частности, на равнинной территории и в береговой полосе их число могло составлять 500 единиц, а в более труднодоступных для техники местах 200 или 100 сооружений[1823].

Нападение на Албанию как со стороны НАТО, так и Варшавского пакта рассматривалось в Тиране как реальная угроза для страны. Особую обеспокоенность вызывала возможность проведения авиадесантной операции, способной внезапно парализовать систему обороны[1824]. Оценка ситуации высшим партийно-политическим и военным руководством основывалась на тезисе враждебного окружения, так как по существовавшим предположениям Греция, Италия и Югославия могли воспользоваться ситуацией в интересах отторжения части территории Албании, которая также находилась во враждебных отношениях и с Варшавским блоком. Последний, как считали в албанском руководстве, мог при определенных условиях прибегнуть к действиям, аналогичным тем, которые были совершены СССР и его союзниками по отношению к Чехословакии в 1968 г.[1825] Такой алармистский подход являлся политически мотивированным и отражал общую общественно-политическую атмосферу в НРА и её правящих кругах. В то же время именно он способствовал развитию деятельности военной разведки, которая в условиях самоизоляции Албании была вынуждена расширять технические средства для получения оборонной информации. Одним из направлений её деятельности стало строительство на господствующих высотах албанского приграничья пунктов радиоконтроля (перехвата) по всему периметру территории НРА. Это позволяло заниматься перехватом радиосигналов не только на сопредельной иностранной территории, но и на большей дистанции, включая важные объекты НАТО и ОВД, следить за значительными перемещениями вооруженных сил во время проводившихся обоими блоками военных учений[1826]. На албано-югославской границе специальные разведывательные пункты были оборудованы албанской стороной через каждые 5 километров[1827].

Особое внимание с точки зрения проведения оборонных мероприятий обращалось Тираной на происходящее в Болгарии, Румынии и Венгрии. По существовавшим у албанского руководства предположениям, в случае развертывания наступления основные силы ОВД должны были двигаться из Болгарии и Румынии или через их территорию, хотя в таком случае оставалось невыясненным, каким образом они могли пройти через территорию Югославии. Наиболее вероятным считалась комбинированная военно-морская и воздушная десантные операции, так как в таком случае у Варшавского пакта имелась возможность осуществления прямого нападения на албанское побережье с использованием аэродромов базирования в балканских государствах-членах ОВД и советских ВМС[1828].

Укрепление наиболее вероятных направлений нападения противника становилось частью оборонной политики также Болгарии. Её руководство проводило соответствующие оборонные мероприятия на южном направлении. Одним из важных для ОВД в стратегическом отношении секторов являлся балкано-средиземноморский, так как перед ВМФ СССР стояла задача прохода из Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное, что требовало деблокирования проливов, находившихся под контролем Турции. Помимо советских сил и средств, предусматривалось использование вооруженных сил НРБ, которые при участии румынских подразделений должны были оказать соответствующую поддержку на греческом и турецком направлениях. Для предотвращения молниеносного прорыва со стороны Греции и Турции Болгария располагала системой долговременных огневых точек в виде железобетонных сооружений и вкопанных танков (как советских Т-34, так и немецких Pz.IV (Т-4) самоходных артиллерийских установок Sturmgeschiitz IV), либо укрепленных на бетонном основании танковых башен, а также специальных укрытий для артиллерийских и зенитных орудий. В пределах этой полосы длиной в 150 км и площадью около 1100 кв. км, которая охватывала территорию от с. Босна до Вылча было размещено 56 единиц немецкой техники времён Второй мировой войны[1829]. Всего на протяжении 70-х – 80-х гг. XX в. «было создано 171 танко-огневая точка на базе элементов советских танков Т-34» и «один с башней танка Т-62»[1830]. Задача этих сооружений заключалась в том, чтобы обеспечить болгарским вооруженным силам возможность продолжительного сопротивления в течение 5-7 дней до подхода основных сил Варшавского Договора. На «турецком направлении» такая полоса укреплений носила неофициальное название «полоса Королевича Марко» (болг. «линия Крали Марко»)[1831] и была призвана обеспечить ямболо-виденское стратегическое направление действий болгарских вооруженных сил.

В 70-80 гг. XX в. Болгария сформировала свою условную «горизонтальную ракетную ось». Её образовали главные пункты дислокации ракетного оружия советского производства – оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) 9К72 «Эльбрус», которые размещались в трёх городах – г. Самокове (46-я артиллерийско-инженерная бригада), г. Карлово (129-я артиллерийско-инженерная бригада) и г. Ямболе (66-я артиллерийско-инженерная бригада)[1832]. Особенностью этих ОТРК являлась, во-первых, дальность их действия от 50 до 300 км, что подразумевало перебазирование мобильных установок ближе к театру боевых действий, во-вторых, принадлежность их к армейскому звену вооружений (таким образом, это автоматически означало использование на южных рубежах сил и средств Второй и Третьей общевойсковых армий), в-третьих, при определенных условиях боевая часть ракет могла нести ядерный заряд, использование которого санкционировалось бы только СССР.

Многие из деталей стратегического замысла политического и военного руководства СФРЮ по отражению нападения полностью повторялись и в аналогичных планах соседних с Югославией стран – Албании и Румынии. Фортификационные сооружения в горных массивах, которые являются характерной чертой рельефа балканских государств, являлись важным элементом их оборонной стратегии. Руководство этих стран рассчитывало на использование спешно создававшейся дорожно-транспортной инфраструктуры и строившихся укрепрайонов, подземных командных пунктов в труднодоступной местности, а также сети ангаров, военных хранилищ, скрытых в скальном ландшафте аэродромов и баз ВМС (о чём свидетельствовали ставшие ныне доступными оперативные документы оборонных ведомств) для организации масштабного сопротивления превосходящим силам противника. Подобная стратегия обороны, применительно к югославской ситуации, оценивалась экспертами как рассчитанная на сдерживание противника и получение в последующем помощи извне[1833]. Одновременно аналитики обращали внимание на существовавшие в югославских военных и политических кругах предположений о количественном составе интервенционистских сил. В соответствии с их расчётами, при осуществлении агрессии со стороны ОВД, наступающей стороне предстояло иметь не менее 50 дивизий для проведения операции по захвату территории Югославии, а для удержания её под контролем численность войск противника должна была достичь 2 млн военнослужащих. Варшавскому пакту предстояло массированное использование авиации и танковых соединений. Однако подготовка к подобной операции заняла бы немалое время и югославская сторона полагала, что она узнала бы об этом заранее[1834]. Дислокация сил и средств ЮНА, а также организационных структур территориальной и гражданской обороны, отражала взгляды югославского руководства на возможные источники внешних угроз. Зарубежные эксперты отмечали, что по предположениям югославской стороны наступление сил Варшавского пакта могло начаться с территории Венгрии в направлении северной части Югославии с использованием бронетехники, а также со стороны Болгарии по направлениям г. Скопле и г. Ниш[1835]. Параллельно с сухопутными силами могли быть задействованы и военно-морские подразделения ОВД, которые осуществили бы десантирование на Адриатическое побережье страны. В сложившихся условиях расчёт Белграда на нейтралитет Бухареста имел особое значение[1836].

Проводившаяся руководством СФРЮ оборонная политика отличалась и определенным своеобразием по сравнению с оборонной политикой соседних Албании, Болгарии и Румынии. Одной из особенностей Югославии был многонациональный характер её населения, что учитывалось при комплектовании вооруженных сил страны. С целью не допустить в них усиления центробежных тенденций призыв на воинскую службу рядового состава ЮНА осуществлялся за пределами республики или края, в котором проживал призывник. В то же время место службы представителей офицерского корпуса, наоборот, было республикой, в которой он родился или жил[1837]. Ещё одной характерной чертой Югославской народной армии являлось отсутствие единообразия в численности кадрового состава сухопутных подразделений выше батальонного звена. Это нашло своё отражение в численном составе полков, бригад и дивизий в соответствии со стоявшими перед ними задачами, предполагаемой полосой ответственности боевых действий и особенностями ландшафта, где предстояло выполнять боевую задачу. Именно поэтому бригады ЮНА могли насчитывать от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек, а дивизии – от 11,5 тыс. до 13 тыс. военнослужащих[1838]. На уровне бригадного звена существовала высокая степень самостоятельности тех из них, которые должны были действовать в широкой полосе ответственности. Доминирующее положение сухопутных сил в численном составе (210 тыс. из 275 тыс.), превалирование в вооружении средств противотанковой и противовоздушной обороны являлись также характерной чертой избранной руководством СФРЮ тактики ведения боевых действий. Их целью было оказание массированного сопротивления и нанесение максимально возможного урона противнику в техническом плане, так как уничтожение живой силы агрессора становилось бы в таких условиях более успешным для совместных действий ЮНА и Территориальной Обороны. Подготовка сил последней распространилась к 1976 г. на 3 млн человек, но на постоянной основе в ней находилось около 10 тыс. военнослужащих.

Выяснение источников возможных военных угроз Югославии, предпринятое экспертами американских разведывательных и военных структур, свидетельствовало как о заинтересованности США в сохранении Югославией своих политических и оборонных позиций в регионе, так и о степени осведомленности американской стороны относительно предпринимаемых Белградом оборонных мероприятий.

Особенность оценок албанским руководством перспективы нападения на НРА со стороны НАТО или ОВД заключалась в определении самого механизма подобной операции. В случае гипотетического удара со стороны Греции или Италии по Албании это означало бы фактически начало войны Североатлантического альянса против НРА, так как в данном случае действовал бы принцип коллективной оборонной политики НАТО. Совершенно иная ситуация складывалась при оценке угрозы со стороны Восточного блока. Как полагали в Тиране, Москва и возглавлявшийся ею Варшавский пакт могли использовать выгодную для себя ситуацию в Албании и, опираясь на дружественные внутриполитические силы, прибегнуть к интервенции[1839]. Этот сценарий никогда не игнорировался албанским руководством. Во второй половине 70-х гг. XX в. лично глава АПТ Э. Ходжа делал ссылки на якобы существовавший план переворота во главе с расстрелянным министром обороны Б. Балуку при участии других высших руководителей военного ведомства, а также ряда партийных и хозяйственных руководителей. Весной 1976 г. он пытался определить механизм реализации такого плана, в котором, как он считал, должны были играть ведущую роль югославская и советская сторона особенно в момент начавшегося ухудшения отношений Тираны с Пекином[1840]. Осенью 1976 г. он уже давал указания главе МВД К. Хазбиу о том, что арестованные высокопоставленные чиновники из числа хозяйственной номенклатуры во главе с А. Келези были связаны с СФРЮ и СССР и занимались подрывной работой[1841].

Вопрос о боеготовности вооруженных сил и их командных кадров рассматривался главой АПТ в соответствии с концепцией, выдвинутой им в «Тезисах о военном искусстве албанского народа» (Tezat е Artit Ushtarak Popullore Shqipetar). Выступая на заседании секретариата ЦК АПТ 30 января 1976 г., он заявлял о том, что подготовка военных кадров должна вестись как для того, чтобы они обладали техническими знаниями, так и для приобретения ими навыков преподавателей, способных обучать других. Примечательными в данном случае были слова главы АПТ о том, что враг не сообщает о своей тактике в учебниках и «враг не говорит открыто всего о своей стратегии и тактике». Особое значение в рассуждениях Э. Ходжи приобретали слова о необходимости точного определения направления, откуда возможно нападение на НРА, когда он заявил о том, что «считается, что он [противник] будет наступать с Запада»[1842].

Албанское руководство усиливало подготовку командных офицерских кадров, обучение которых осуществлялось в Военной академии, где читался курс по основам ведения разведки и иностранным армиям, переименованный затем в специальный курс «Армии потенциального противника». Во второй половине 70-х гг. XX в. обучение этой дисциплине проходило на созданной в 1977 г. кафедре военной истории, разведки и иностранных армий (Katedra se Historise Ushtarake, te Zbulimit dhe te Ushtrive te huaja), которую возглавил многолетний сотрудник Академии Ш. Лека. До этого, в 1976 г. в ней был создан научно-исследовательский сектор, который занимался военно-историческими исследованиями с периода античности и до конца Второй мировой войны с особым упором на период партизанской борьбы под руководством АПТ[1843].

Глава АПТ, отмечая обострявшиеся противоречия с руководством КНР, давал собственную версию расстановки сил в контексте активизировавшихся попыток Пекина усилить связи с отдельными балканскими коммунистическими странами. Помимо внешнеполитического аспекта этого направления деятельности КНР, существовал и военно-политический, имевший непосредственное отношение к оборонной сфере. Отмечая, что основу внешнеполитической позиции Пекина составляют тезисы – «у кого есть противоречия с Советским Союзом, тот на стороне Китая» и «СССР – главный враг»[1844], Э. Ходжа резко критически характеризовал попытки КНР укрепить взаимоотношения с Румынией и Югославией. В первом случае, обращаясь к позиции СРР, называл её «самым дорогим другом» Китая, которому она демонстрировала свои противоречия с СССР, но, в действительности, использовала их как аргумент для получения помощи от КНР, во втором он отмечал стремление руководства СФРЮ сблизиться с Западом и США[1845]. Для албанской стороны «югославское направление» являлось традиционно конфликтным. Зимой 1976 г., Тирана, будучи обвиненной белградским руководством в поддержке ирредентистского движения албанцев-косоваров, рассматривала способы ответа на эти обвинения. 18 января Э. Ходжа беседовал с секретарем ЦК АПТ и членом Политбюро Р. Алией относительно возможной формы действий[1846], а уже на следующий день, 19 января, он вызвал министра иностранных дел Н. Насе и потребовал, чтобы по линии МИД был дан жёсткий ответ на обвинения со стороны другой соседки Албании – Греции, глава внешнеполитического ведомства которой Д. Бициос выступил в поддержку греческого национального меньшинства в НРА[1847]. Постоянные эпизоды обострения взаимоотношений Тираны с соседними странами и, прежде всего, СФРЮ и Грецией лишь усиливали в пропагандистской кампании режима внутри страны тезис о необходимости готовиться к возможной агрессии извне и усиливать борьбу с внутренним «врагом».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК