Льюис X. Лэпхэм Furor Teutonicus. Тевтобургский лес, 9 г. н. э.

В начале первого века нашей эры Римская империя пребывала в цветущем состоянии, а сам город Рим являлся не только средоточием мощи, но и предметом завистливого восхищения всего известного мира. По словам видной исследовательницы античности Эдит Гамильтон, «император Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) получил Рим кирпичным и оставил его мраморным»[49]. В тот период очередным объектом Римской экспансии была обширная, дикая земля за Рейном, именовавшаяся Германией. В 9 году н. э., после двадцати двух лет[50] традиционных по отношению к варварским народам действий по умиротворению, сближению и приобщению к цивилизации, Рим потерпел поражение, от которого так и не смог оправитъся. В Тевтобургском лесу племена во главе с вождем по имени Арминий захватили врасплох и уничтожили три римских легиона — 15 000 воинов, не считая тех, кто следовал за лагерем. Арминий приказал пригвоздить головы убитых к деревьям, известие о чем произвело в Риме должное впечатление. Силе противопоставили силу. Империя отступила за Рейн и, за исключением незначительных вылазок, оставила Германию в покое.

Теперь, спустя почти два тысячелетия, нам остается только гадать, какой могла бы стать романизированная Германия. Что, если бы она не превратилась на столетия в одну из последних в Европе зону не только политического, но и духовного отчуждения от Римского мира, от чего потомки Арминия (названного впоследствии Германом) так до конца и не отступились? Что, если бы Арминий вошел в историю не легендарным героем, а всего лишь одним из местных правителей? Что,если бы Римская империя с ее храмами, амфитеатрами и системой права расширилась до Вислы?[51] Неужели в этом случае Европе не пришлось бы столкнуться с болезненным и тяжелым «германским вопросом»?

В приведенной ниже работе подобные возможности рассматриваются Льюисом X. Лэпхэмом, издателем журнала «Харпер», лауреата Национальной премии за эссе, которые сравнивают с трудами X.А. Менкена и Монтеня. Он является автором восьми книг, включая недавно опубликованные «Лгония Маммоны» и «Правила влияния», а также известным лектором и телевизионный ведущим.

Вы можете не интересоваться войной, зато война интересуется вами.

Лев Троцкий

В первое десятилетие новой эры, еще не получившей название христианской, Цезаря Августа больше интересовали военные донесения из Майнца, чем сообщения о чудесах в Вифлееме. На протяжении почти тридцати лет его правления в качестве принцепса[52], подведшего итог существования Римской республики и столетия гражданских войн, авгуры со всех четырех сторон света видели лишь благополучные предзнаменования. Спокойствие в Египте, мир в Африке и Испании, умиротворение Парфии, цветение виноградников в Аквитании — и ни тени возмущения на безоблачном горизонте Средиземноморского мира.

Разумеется, помимо Германии. Август не был знаком с «Песнью о Нибелунгах» или со знаками отличия Тысячелетнего Рейха — но, командуя войсками в диком краю к востоку от Рейна, он столкнулся с германскими племенами, известными его легионерам под собирательным названием Furor Teutonicus[53] — ордой непременно враждебных и преимущественно пьяных суеверных варваров, поклонявшихся лошадям и лунному свету, учитывавших в своих примитивных календарях не дни, а ночи и рыскавших в снегу и тумане, подобно волкам.

Резонно предположив, что рано или поздно одному из предводителей придет в голову повернуть свои подводы на юг, Август решил предотвратить подобный поворот событий путем расширения границ империи на север до Эльбы, а на восток до Вислы и Балтийского моря[54]. Это предполагалось осуществить силой оружия, подкрепленной демонстрацией превосходства римского образа жизни путем строительства акведуков и разведения яблоневых садов. Готов и иже с ними ждала судьба покоренных Цезарем галлов: им предстояло стать усмиренной чернью подвластных Риму земель, «живущей в изобилии и привычной к поражениям».

Эти надежды отнюдь не следует считать чрезмерно оптимистичными. В I веке н. э. власть Рима не имела соперников. Никто не дерзал противиться воле государства, включавшего в себя, по выражению Эдуарда Гиббона, «самую прекрасную часть земли и самую цивилизованную часть человечества» — покорные провинции, «объединенные законами и украшенные искусствами», дороги, прямыми линиями сбегавшие от Атлантического океана к Евфрату, границы, защищаемые «духом народа, не ведающего страха и не терпящего покоя». Сумей Август добиться успеха в осуществлении своего Германского проекта, последующие два тысячелетия Европейской истории выглядели бы совсем по-иному. Римская империя не пришла к падению, распятие Христа осталось никем не замеченным, английский язык, равно как условия для протестантской реформации, так и не сформировался, Фридрих Великий стал бы циркачом, а кайзер Вильгельм не страстным поклонником всего военного, а коллекционером марок или любителем водяных жуков.

К умиротворению Германии римляне приступили в 13 г. до н.э., и началось оно с того, что Тиберий, приемный сын и наследник императора, перешел со своими легионами через Альпы, вступив в Австрию, нижний Вюртемберг и Тироль[55]. В Кельне появился храм Юпитера[56], в устьях рек появились оборонительные сооружения, запиравшие германские земли со стороны Северного Моря.

Виднейшие варварские вожди получали римское гражданство, их воинственный нрав смягчался музыкой флейт, их подозрительность смягчалась дарами в виде шелков и золота, их сыновья учились говорить на латыни и скреплять плащи вместо колючек драгоценными брошами. На протяжении двадцати лет все дальше на востоке, вплоть до лесов Вестфалии, возникали новые римские поселения.

Но в 6 г. в провинции Иллирия (на нынешних Балканах) вспыхнул кровопролитный мятеж, и Тиберий выступил из Трира, дабы покарать самонадеянных варваров. Жестокий урок продолжался целых три года, а продолжать в это время дело приручения германцев Август поручил Публию Квинтилию Вару. План действий был вполне разумным, но его реализацию император доверил не тому человеку. Пятидесятипятилетний Вар добился высокого положения исключительно благодаря браку с племянницей императора. Ему довелось послужить проконсулом в Африке и легатом в Сирии, но, будучи типичным придворным карьеристом — лицемерным, алчным, праздным и тщеславным, — он ничего не смыслил в военном деле, всецело полагаясь на подчиненных.

Вар, в качестве наместника Германии к востоку от Рейна получивший под свое начало три отборных легиона, прибыл из Италии и приступил к своим обязанностям, пребывая в уверенности, что его войско непобедимо, а варвары сломлены и покорны воле Рима. Увы, оба эти предположения не соответствовали действительности. Вар, о котором впоследствии скажут, что «его умственный взор ослепил рок», предпочитал закрывать глаза на факты, казавшиеся ему неприятными или неудобными. Свою задачу он рассматривал как сугубо административную, пребывая в уверенности, что Август, любимый и заботливый дядя его жены, не стал бы возлагать на него сложное, а уж паче того опасное поручение. Рассматривая германские племена в качестве с легкостью добываемых рабов, а не с трудом приобретаемых союзников, он взвалил на них тяжкое бремя налогов[57], нимало не сомневаясь, что они будут любить его, как мудрого и строгого отца.

Среди служивших под его началом знатных германцев Вар особенно доверял вождю херусков Арминию, участнику Иллирийской кампании Тиберия и ценителю поэзии Горация. И завзятому лицемеру, в преданности которого недальновидный Вар не испытывал ни малейших сомнений. Всячески выпячивая свою приверженность всему римскому, Арминий втайне готовил постановку своего, отнюдь не оперного варианта «Гибели богов».

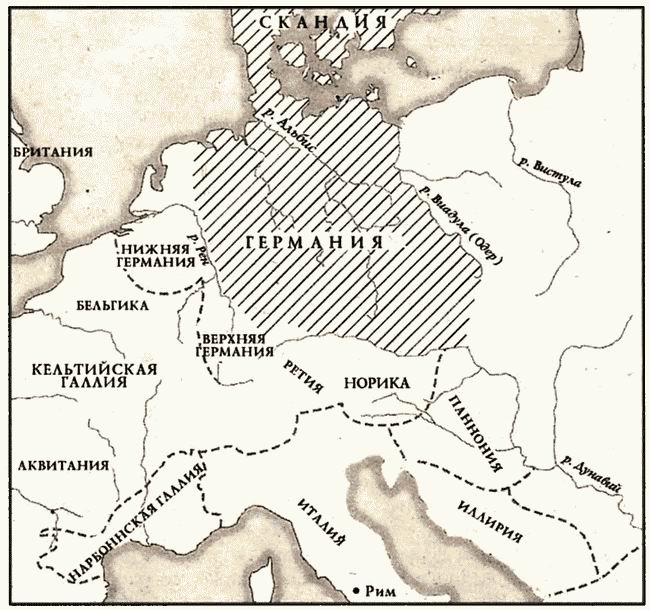

Германия во времена Римской империи

Битва в Тевтобургском лесу, 9 г. н.э.

Удобный случай представился осенью 9 года. В это время Вар повел свои три легиона (15 000 солдат, сопровождаемых десятью тысячами рабов, женщин, детей и тому подобного народа, не представлявшего собой вооруженной силы) из летних лагерей близ Миндена на зимние квартиры, находившиеся где-то западнее, видимо неподалеку от современного города Хальтерн. Арминий выдал маршрут движения римлян разделявшим его тайную ненависть к империи херускам, которых поддержали придерживавшиеся того же образа мыслей племена хатты и бруктеры. Орда вопящих варваров обрушилась на растянувшуюся римскую колонну на полпути меж двумя опорными пунктами, в холмистом, изрезанном оврагами Тевтобургском лесу.

Историки и по сей день спорят относительно точного места этой кровавой расправы, ссылаясь на скудные письменные, археологические и топонимические свидетельства (старые рукописи, найденные во мху римские монеты и фрагменты военного снаряжения, а также географические названия «Кнокенбан» — Улица Костей или «Мордкассель» — Котел Смерти). Одни историки считают, что нападение произошло в верховьях реки Эмс, другие называют реки Липпе и Везер, но все сходятся в одном: римляне гибли, как загнанный на бойню скот. Сложный рельеф — путь пролегал по узким лощинам между крутыми склонами — грязь под ногами и густые заросли не позволили легионерам использовать свое преимущество в тактике и вооружении. Носившие тяжелые метательные копья и короткие испанские мечи, позволявшие в рукопашной косить врагов как пшеницу, римляне были обучены сражаться строем, в открытом поле, а в густых зарослях растянувшаяся на девять миль, отягощенная огромным обозом колонна так и не смогла сформировать боевые порядки. Варвары напали на римлян в сумерках, принявшись метать копья с холмов и скал. Под непрекращавшимся холодным дождем они три дня и три ночи методично истребляли римское войско, пока не уничтожили его полностью. Вар покончил с собой. Так же поступили и другие римские командиры, знавшие об обычае херусков живьем прибивать пленных врагов к стволам священных дубов.

Голову Вара Арминий послал богемскому варварскому царьку Марободу[58], а тот, из собственных дипломатических соображений, переслал ее в Рим, Августу, на которого это произвело сильное впечатление. Как пишет Дион Кассий, император «в великой горести разорвал свои одежды», а Гиббон со свойственной ему иронией добавляет, что «...Август отнюдь не проявил избытка твердости и самообладания, каких можно ждать, зная его нрав».

Охвативший город страх перед варварским нашествием породил множество странных, пугающих слухов — толковали, будто одна из Альпийских вершин упала в огненное озеро, в храм Марса ударила молния. На северном небосклоне видели множество зловещих комет и метеоров, стоявшая на перекрестке, указывая в сторону Германии, статуя Победы непостижимым образом развернулась в противоположном направлении, к Италии. По свидетельству Светония, император устроил великолепные игры в знак благодарности Юпитеру Лучшему и Величайшему за то, что германцы не появились на Палатине и Капитолийском холме[59]. Объявив день смерти Вара днем национального траура, Август долгие месяцы не стриг волос и бороды, и историки сообщают, что до самой его смерти, последовавшей в 14 г. н. э., люди порой видели, как он мечется по дворцу, бьется головой о стены и тонким, старческим голосом восклицает «Квинтилий Вар, верни мне мои легионы!»

Сделавшись из-за поражения в Тевтобургском лесу объектом насмешек, Август отказался от намерения цивилизовать дикую Германию, а своему преемнику Тиберию завещал проводить благоразумную и осторожную политику: «Довольствуйся существующим положением и, не колеблясь, подавляй всякое желание расширить пределы империи».

В целом Тиберий следовал этому наставлению, однако в 15 году позволил своему племяннику Германику предпринять карательную экспедицию против херусков. Германик сжег немало полей и языческих капищ, перебил множество варваров, правда не столько воинов, сколько застигнутых врасплох женщин и детей, и в мрачном лесу, где-то между реками Липпе и Эмс, наткнулся на так и оставшиеся не погребенными останки товарищей по оружию. Тацит в своих «Анналах» пишет о людских и конских скелетах, громоздившихся там, где легионеры полегли, пытаясь организовать отпор, и о черепах, прибитых к деревьям. В результате римляне вернули двух или трех золотых орлов, принадлежавших легионам Вара[60], но навязать Арминию решающее сражение и разгромить его так и не смогли. По возвращению войска из похода в 16 г. н. э. Тиберий принял решение установить северную границу империи по углу, образуемому Дунаем и верхним Рейном.

С уходом римлян Furor Teutonicus остались без амфитеатров, но копий, чтобы драться, и песен, чтобы распевать, напившись допьяна, им хватало. Арминий, более известный среди своих под именем Герман, стал для германцев героем, а затем и легендой. В этом отношении с ними солидарен Тацит, считающий, что Арминий «...был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари или вожди, но в пору высшего расцвета его могущества <...> у варварских племен его воспевают и посейчас»[61]. При этом то, что Арминию так и не удалось объединить в деле освобождения Германии все северные племена, и даже то, что в 21 г. в возрасте тридцати восьми лет он, из-за стремления к единоличной власти, был убит соплеменниками, не имело значения. Потомки простили ему все ошибки и неудачи за смелый вызов, брошенный могуществу и властолюбию Рима, причем не только в Тевтобургском лесу, но и в боях с легионами Тиберия и Германика. Память о нем была освящена пролитой вражьей кровью.

Тацит, писавший свои исторические труды в правление Траяна, придерживался весьма невысокого мнения о многих преемниках Августа, а потому несколько идеализировал варварского вождя, приписывая ему те положительные качества (простоту, верность, свободолюбие), которые хотел противопоставить порочности и моральному упадку времен Калигулы, Нерона и Домициана. «Никто в Германии,— писал он,— не находит порок привлекательным и не называет его "современным", дабы искушать или поддаваться искушению. В своей "Германии" историк развивает эту тему, одобрительно высказываясь о присущих саксонским племенам[62] самодостаточности, умению преодолевать трудности и довольствоваться малым и, признавая их силу и мужество, высказывает надежду, что они «сохранят если не любовь к нам, то хотя бы ненависть друг к другу, ибо пока судьба империи увлекает нас дальше, фортуна не может преподнести нам лучшего подарка, чем разногласия среди наших врагов».

Что же до последующих поколений германцев, то они разукрасили эту историю тяжеловесным орнаментом тевтонского мифа. На протяжении третьего и четвертого веков нашей эры имя и торжество Арминия символизировали доблесть варваров, хлынувших на юг после упадка Рима. В восьмом веке Тевтобургская победа ассоциировалась со славой Карла Великого, в двенадцатом с завоеваниями Фридриха Барбароссы, хронисты зрелого и позднего Средневековья расширили этот комплиментарный список, включив в него династии Габсбургов, Виттельсбахов и Гогенцоллернов. В представлении немцев конца XVIII века Герман пировал с Зигфридом в чертогах Валхаллы, а в начале XIX века, на яростной волне немецкого романтизма, жители ничем не примечательного городка Детмольда проголосовали за водружение на вершине самого высокого в Тевтобургском лесу холма колоссальной статуи Германа. Никто не ведал, в каком именно месте встретил свою кончину Вар, но поскольку это вполне вероятно случилось неподалеку от Детмольда, городской совет задумал воистину циклопическое, общей высотой в 2000 футов, сооружение — изваяние героя с воздетым мечом на постаменте с вырезанными из живых дубов готическими колоннами. Предполагалось, что его будет видно с расстояния в 60 миль.

Грандиозная затея провалилась из-за нехватки средств, но идея, не нашедшая воплощения в бронзе, осуществилась в трудах ряда историков конца XIX века, представлявших различные течения европейского национализма, причем не только немецких, но также английских и даже французских. Леопольд фон Ранке видел в доблести Германа одно из первейших доказательств превосходства истинных арийцев (крепких голубоглазых блондинов с отличной кожей), противостоявших натиску представителей неполноценных рас, которых свела вместе под римскими орлами алчность и тяга к постыдной роскоши. Некоторые французские интеллектуалы ухитрились отыскать в лесах древней Германии корни Ньютоновой теории, а известный в Викторианскую эпоху историк-оратор сэр Эдвард Кризи считал Арминия достойным воздвижения ему памятника на Трафальгарской площади. В своем труде «Пятнадцать решающих битв мировой истории» он писал: «Окажись Арминий бездеятельным или неудачливым, наш остров никогда не носил бы имя Англия».

Эта, увидевшая свет в 1852 г., книга получила весьма благоприятные отзывы, и два последующих поколения британских и американских историков (включая Тедди Рузвельта) разделяли представление Кризи о Римской империи как упадочническом государстве «коррумпированных итальянцев», вполне заслужившем поражение от рук чистокровных англо-саксов, примечательных своей «отвагой, верностью слову, мужественной гордостью духа, исконно германским свободолюбием и полнейшим презрением ко всякого рода скверне». Рихард Вагнер воплотил эти мысли в музыке, американские пионеры имели их в виду, наступая на запад и изгоняя из прерий сиу, а правители нацистской Германии, основываясь на них, создали Освенцим.

* * *

А ведь если представить себе, что осенью девятого года обстоятельства сложились бы по-иному (не шел дождь, Вар оказался превосходным военачальником или Арминий отказался от своих воинственных планов, перечитав «Георгики» Вергилия), то может быть Гитлер не отплясывал бы победную джигу весной 1940. Возможно, мы лишились бы лютеранской Библии, но зато не познакомились бы и с гестаповской униформой. Во времена Августа Furor Teutonicus еще не освоили премудрость письма, но случись императору увидеть готические знаки на колонне романского перистиля, он наверное догадался бы об их возможном значении. Германию за Рейном Август рассматривал как некую антитезу цивилизации, пустыню, «не пригодную для возделывания и унылую для созерцания», и хотя ни в коей мере не имел склонности к республиканским идеям и демократическим сантиментам, он понимал, в чем польза поэтов, фиктивность власти и слава пчел. «Завоевывая землю, — писал Сенека, — римлянин на ней поселяется». Если бы Августу удалось насадить сады вплоть до Берлина, расширившаяся и усилившаяся таким образом империя в будущем, возможно, дала бы отпор монголам, Москва стала бы столь же свободной, как Рим, а эквивалент ЕВРО появился на несколько веков раньше.

Спустя девять столетий после крушения империи Западная Европа вступила на путь Возрождения, заново открыв для себя латинскую литературу — речи Цицерона, стихи Вергилия, исторические труды Тацита и Тита Ливия, «Метаморфозы» Овидия, эпиграммы Марциала. Первые переводы появляются в Италии, Франции и Англии, еще хранивших память о империи, но никак не в Германии или землях к востоку от Вислы. Лишь спустя триста лет классическая ученость получает распространение при просвещенных дворах Саксонии и Бранденбурга. Возможно, в этой задержке коренится германское непонимание имперской идеи (ее природы и цели, различия между дипломатией и блицкригом), предоставившее двадцатому веку casus belli для двух мировых войн.

Предположительное завоевание Германии Римом в I — II веках, конечно же, может на целый семестр обеспечить множество историков материалом для построения всяческих умозрительных моделей возможного будущего. Это допущение предоставляет профессорам возможность вести дискуссии о предпочтительности, где в качестве фигур на игровой доске против Бисмарка и нацистов выдвигаются рисунки Дюрера или кантаты Иоганна Себастьяна Баха. Правда, я склонен предположить, что, хотя сопоставить относительную ценность лирики Шиллера и артиллерии Гинденбурга весьма затруднительно, большинство участников такого спора должно предпочесть торжественное спокойствие империй буйству непокорных провинций. Гиббон опубликовал свою историю упадка и крушения Рима в 1776 г., как раз в то время, когда американские колонии объявили себя не зависимыми от британской короны. Эпоха Просвещения близилась к концу, и в следующие полвека всплеск революционного романтизма дал о себе знать повсюду — от Франции и Германии до Бразилии и Мексики. Новое представление о свободе породило убеждение в том, что самосознание дает самому маленькому народу право на самоопределение. Версальский договор по сути вверил управление Иллирией некомпетентным вождям балканских племен, и мне нетрудно представить Гиббона и Августа, сравнивающими недальновидность Вудро Вильсона с близорукостью Публия Квинтилия Вара. Во всяком случае, нечто сходное сквозит в писаниях современных авторов, которые при анализе международных отношений сетуют на отсутствие «транснациональных институтов», способных разрешать мировые проблемы с невозмутимостью старой Римской империи. Столкнувшиеся с хаосом нерегулируемых рынков капитала (или, положим, с преступными режимами и ренегатскими идеологиями, войной в Африке, мятежами в Иудее, тиранией в Парфии, контрабандой кокаина через границу близ Халкидона и тотальным загрязнением Средиземного моря), они модернизируют мечты о Гиббоновом «верховном магистрате, который благодаря прогрессу знания и лести постепенно обрел утонченные совершенства Извечного Прародителя и Всемогущего Монарха». Август с удовольствием предоставил бы им аудиторию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК