Штипельман Семён Давидович

Штипельман Семён Давидович

8 сентября немецкие войска прорвались к Ладожскому озеру и захватили Шлиссельбург (Петрокрепость), и тем самым Ленинград был блокирован с суши, а к концу сентября взяли станцию Стрельня и вышли к Финскому заливу. Город оказался в полной блокаде, а части, в которые входил и наш полк, сумели отстоять Ораниенбаумский (с октября его начали именовать Приморским) плацдарм, но попали в двойное кольцо. На Ораниенбаумском плацдарме наша батарея занимала огневую позицию у самой кромки берега Финского залива. Слева впереди находился дощатый сарай, в котором рыбаки хранили свои снасти. Первоначально они нас иногда потчевали рыбкой, но вскоре всё гражданское население из этого района было эвакуировано. Стал чувствоваться недостаток во всём: в вооружении, боеприпасах, продовольствии. Была установлена норма - один выстрел на орудие в сутки. К нашему счастью, и немцы выдохлись и не вели активных боевых действий. Я не мог понять целей командования плацдарма: периодически комплектовались штурмовые группы из матросов и частично из служащих других частей и проводились ночные атаки на немецкие позиции. Такой немногочисленной группой невозможно было прорвать оборону противника. Вероятно, это делалось для введения немцев в заблуждение относительно наших возможностей, мол, мы ещё сильны, а это только разведка боем. Дважды меня привлекали эти штурмовые группы. Обычно мы сосредоточивались в помещениях закрытого Центра подготовки лётчиков морского флота, где до 1917 года располагалось английское посольство. В ожидании команды готовишься к атаке, лежишь в деревянном макете самолёта и с тоской думаешь, не станет ли эта ночь последней в жизни. Всегда страшно, когда в тебя стреляют, но в ночной атаке вдесятеро страшнее, потому что не знаешь даже, откуда ждать беды и как суметь предотвратить её, припав к земле. Конечно, основной ударной силой групп были военные моряки, ещё в сентябрьских боях снятые с кораблей, все рослые, крепкие и закалённые в боях ребята. После одного боя, возвращаясь на рассвете в свою батарею, мы с одним моряком прилегли в затишье у штабеля дров. Он ленинградец, высокий, с каким-то просветлённым грустным лицом, а я по сравнению с ним выгляжу заморышем. Рассказывает, что во флоте отслужил четыре года и в сентябре должен был демобилизоваться. Достаёт свой револьвер, чистит его и говорит: «Это мой последний друг, все мои флотские друзья уже погибли. Он и моя последняя надежда, живым в плен не сдамся». Какая сила убеждённости была в его словах! Всё сильнее чувствовался голод. Убита лошадь батареи, и солдат-татарин приготовил нам на обед конину по-татарски. Я впервые попробовал это мясо - оказалось вкусно и сытно. Делали проверку рыбацкого лабаза и обнаружили бочку с засоленными мелкими рыбёшками в палец длиной. Но и это счастье, так как плывущую к нам баржу с чечевицей немцы потопили и мы на полуголодном пайке. Понемногу тащим обнаруженную рыбку, ведь рыбаки не могут за ней прийти. Подняли со дна залива мешки с чечевицей - всё же какая-никакая горячая пища, голодновато, но терпимо. В это время я получил шок, которого не забуду до конца жизни. Это трагическое событие навеки врубилось в мою память до малейших подробностей. Связистом во взводе управления дивизиона служил один еврейский парень из украинского города Винницы. И вот этого парня перед строем солдат батареи расстреливают за дезертирство. Страшно было наблюдать, как он, стоя у своей могилы, последними неосознанными конвульсивными движениями выбрасывал что-то из карманов шинели. А сзади к его голове уже приставлено дуло нагана, щелчок - и его не стало, ушёл в небытие. С этим парнем я познакомился в конце июля на марше во время отхода наших войск. Он несколько раз подходил ко мне, показывал какую-то вырванную из книги географическую карту и говорил, что мы должны самостоятельно скорее уходить на восток, так как можем попасть в окружение, а это означало смерть, мы же евреи. Я его отговаривал, убеждал, что это глупость, мы на враждебной нам территории, где нас ненавидят, и до своих мы можем пробиться только в составе полка. Снова мы с ним встретились в начале сентября, когда шли очень тяжёлые бои, мы понесли большие потери и его перевели в нашу батарею связистом. Нужно признать, что это очень трудная служба, особенно на войне. Связист под обстрелом или бомбёжкой обязан обеспечивать бесперебойную связь между наблюдательным пунктом и огневой позицией батареи, не считаясь с риском погибнуть. Он не выдержал этого напряжения и в сумятице боёв, когда всё перемешалось, по-видимому, представился как единственно оставшийся в живых солдат какой-то части. И его направили для дальнейшей службы в морскую школу корабельных юнг. Прибывший из училища комиссар батареи возбудил дело о пропаже солдата и через некоторое время объявил нам о предстоящем расстреле нашего сослуживца перед строем батареи за дезертирство. Все мы были в ужасе: зачем убивать его, ведь и так ежедневно гибли наши солдаты. Пусть лучше идёт в бой и своей кровью искупит провинность. И совершенно непонятно было, куда на нашем маленьком пятачке можно дезертировать. Могилу выкопали на берегу Финского залива. Тогда я увидел его в последний раз. После войны я посетил это проклятое место. Наверное, волны во время штормов смыли бугорок земли на его могиле, так что и следа не осталось от этой трагедии. Комиссар батареи тогда не разрешил нам поставить хотя бы простую табличку. Тяжело об этом писать, видеть, как во сне, долговязого парня, стоящего в чёрной матросской шинели у своей могилы. Не дай, господи, никому это видеть и пережить! Наверное, в начале октября, ещё до крепких морозов, нас снимают с Ораниенбаумского плацдарма и через Кронштадт передислоцируют в Ленинград. Рассматриваем крепость, спрашиваем себя и не находим ответа, почему артиллерия Кронштадта молчала во время тяжелейших боёв в августе и сентябре, ведь из истории гражданской войны мы знали, что его форты оснащены мощной артиллерией крупного калибра. Уже после войны я узнал, что перед её началом вооружение Кронштадта было демонтировано и перебазировано на Таллинскую военно-морскую базу. Там его не успели установить, начали возвращать в Кронштадт морем, и немцами было многое потоплено. Поэтому своим огнём поддерживала нас только артиллерия уцелевших кораблей Военно-морского флота. По прибытии в Ленинград нас бросают с одного угрожающего участка фронта на другой. Однажды занимаем огневые позиции у стен Ижорского металлургического завода в Колпино. Изредка из его ворот выходят отремонтированные танки. Еда становится всё скуднее, приходится самим что-то находить, и за 25 рублей я покупаю у заводского вахтёра бутылочку хлопкового масла, применяемого для покраски танков. Не очень приятный вкус, но всё же жир. В один из ноябрьских дней вблизи от нас заняли позиции невиданные до этого автомашины с установленными на них короткими рельсами. Нам приказали укрыться в блиндажах. Вскоре мы услышали страшный грохот и, выглянув, увидели, как в сторону противника летят огненные молнии, а над нами клубится облако чёрного дыма. Автомашины быстро ретировались, а на нас обрушился артиллерийский обстрел, поскольку немцы по дыму немедленно засекли позиции, откуда на них пошёл огневой вал. Уже позже мы узнали, что это были реактивные установки залпового огня «катюши».

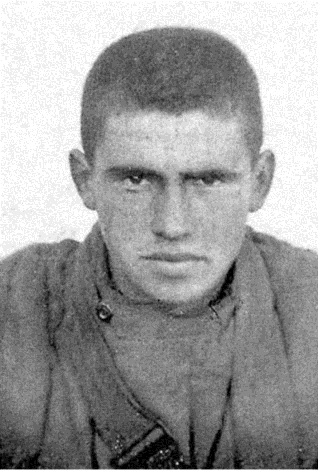

Всё сильнее даёт себя знать голод. В середине ноября мой суточный рацион составлял 300 или 350 граммов (кусочек величиной с два коробка спичек) суррогатного хлеба, состоящего из 40 % муки, 40 % жмыха и 20 % древесной коры, а также включал ложечку сахара и половник так называемого горохового супа, коричневой жижи с несъедобным осадком. Через день мы получали 10 граммов сала - крохотный кусочек размером не больше ногтя большого пальца. В это голодное время мы вспомнили, что в конце октября, когда уже начались заморозки, при передислокации убило лошадь и мы её слегка прикопали. Мы нашли и откопали замёрзшую тушу, отрубили её заднюю часть и варили это пролежавшее месяц прикопанное мясо. Правда, немного припахивало, но кто на это обращал внимание, мы хотя бы несколько дней были сыты и не отравились. Однажды при оборудовании капонира для орудия я нашёл три мёрзлые картофелины, две величиной с грецкий орех и одну с яйцо. Очистив от земли, я их грыз сырыми, и казалось, что никогда ранее не кушал такой сладкой еды. В начале декабря мы заняли огневую позицию на окраине небольшого городка или пригорода Ленинграда. От местного населения мы узнали, что между нашими и немецкими позициями, то есть на ничейной земле, находится поле с неубранной столовой свёклой. Но это же еда! И я с ещё одним солдатом батареи дважды ночью выползал на это поле, там мы разгребали снег, находили ботву свеколки и тихо, чтобы немцы не услышали, топориком её вырубали. Приносили по семь-десять свеколок и делили между солдатами поровну. Каждый себе варил их или сырыми съедал. Немцы, по-видимому, узнали о наших вылазках и стали периодически наносить миномётные удары. Во втором походе моего напарника ранило, и я больше туда не ползал. Неожиданно началась паника. В связи с тем что снег вокруг нашей позиции стал красным от нашей мочи, прибыла комиссия во главе с врачом полка. Подумали, что началась какая-то кишечная эпидемия. Мой организм настолько ослаб, что уже не было сил поднять топор и по крупицам долбить мёрзлую и твёрдую как кремень землю, чтобы углубить капонир. Сохранилось фото, сделанное в ноябре 1941 года для солдатского удостоверения. На вас глядит измождённый девятнадцатилетний старичок.

На этой позиции произошло трагическое событие: нелепо погиб командир первого огневого взвода, которого мы очень уважали. Бывший учитель, добрый, высокообразованный и культурный человек лет 32-35. В эту зимнюю стужу мы жили в очень низких блиндажах, углубить которые было невозможно из-за близости подпочвенных вод. В блиндажах перемещались на коленках. Выдолбленное в стенке углубление и выведенная оттуда труба являлась нашей обогревающей блиндаж печкой. На земляные нары наброшено разное тряпьё, предохраняющее от сырости. По какой-то причине оно загорелось. Солдаты и командир выскочили из блиндажа, и тут командир спохватился, что оставил там планшетку с картой, и бросился за ней. Из блиндажа валит едкий чёрный дым, и мы не пускаем его туда. Но он вырвался и полез туда навеки. Наши попытки вытащить его не дали результата, ибо невозможно было там находиться более двух минут. Когда мы вскрыли блиндаж, нашли его обгоревшего в противоположной от лаза стороне. В середине декабря получаем радостную весть, что впервые за эти два месяца идём в баню. Выдают нам по два котелка тёплой воды. Большой полутёмный моечный зал освещается одной тусклой лампочкой. Моемся совместно с девушками-солдатками. Командир орудия Воробьёв, молодой щёголь из Новосибирска, просит нас его и девушку заслонить в почти тёмном углу зала, чтобы заняться любовью. Увы, вскоре он удаляется хмурый, жалкий. Его ослабленный организм не отреагировал на желание. И всех нас туманят тяжёлые мысли, какими мы будем в нашей дальнейшей жизни, ведь все мужские функции у нас отказали.

Нас часто перебрасывают с одного участка фронта на другой. Уже давно привыкли к тому, что по пути передвижения видим лежащих в одиночку или сложенных в небольшие штабеля запорошенных снегом умерших людей. Но однажды увиденная картина особенно потрясла меня. Закрываю глаза, и перед ними возникает загаженная улица, на обочине которой лежат несколько заснеженных трупов, которые похоронная команда ещё не успела убрать. Мы сидим в кузове автомашины и вдруг видим в этом мёртвом хаосе города живого человека. По протоптанной в глубоком снегу узенькой тропинке с трудом идёт высокая молодая женщина в чёрном пальто и платке и на саночках везёт к кладбищу закутанное в тёплую шаль тельце своего ребёнка. И каждый из нас в этот момент подумал об оставленных близких. И теперь, по прошествии более чем 60 лет, при этом воспоминании у меня наворачиваются на глаза слёзы.

Скоро Новый, 1942 год. Мечтаем, что, возможно, к празднику нам дадут кашу. Вместо этого получаю в подарок красивый шарфик, от которого исходит такой знакомый запах любимых маминых духов, напоминающий запах пара от шоколадного напитка, но более острый. Держу в руках шарфик, вдыхаю этот знакомый запах и вспоминаю маму, отца, сестру и брата, не сдерживая слёз. Вот уже полгода ничего о них не знаю. Где они, живы ли? И так тяжело на душе! Под самый Новый год недалеко от нашей огневой позиции нахожу две передние ноги неизвестно когда убитой лошади. Разрубили на куски и начали их варить в ведре в надежде, что получится жижа, подобная холодцу, и можно будет погрызть кожу, ибо мы предварительно ноги осмолили на костре. Варили долго, но ничего не получилось от нашей затеи, кожа так и осталась на костях, как приваренная.

В середине декабря занимаем последнюю огневую позицию в блокированном Ленинграде - у Невской Дубровки, чтобы поддерживать артиллерийским огнём наши части на Дубровинском плацдарме. От него всего 10 километров отделяют Ленинград от Большой земли. Немцы сильно закрепились, и наши многочисленные атаки не давали успеха, этот узкий коридор жизни ленинградцев оставался непреодолимым. Несмотря на сильные морозы, река Нева у переправы не успевала покрыться льдом из-за непрерывного обстрела немецкой артиллерией. 5 января 1942 года получаем приказ сняться с позиции и готовиться к маршу. Покидая город-герой Ленинград, напомню, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года все защитники города, в том числе и я, были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

6 января 1942 года оставляем Ленинград по проложенной по льду Ладожского озера дороге. Наши водители с большим мастерством, не мешая встречному потоку автомашин с грузами и объезжая многочисленные полыньи, к вечеру достигли противоположного берега озера. Остановились в небольшом посёлке. По просьбе повара я пошёл к озеру за водой и на обратном пути по неосторожности облил левый сапог. Это имело для меня тяжёлые последствия: стояли сильные морозы, и, пока я дошёл до нашей стоянки, носок левого сапога промёрз, прихватив и большой палец. На рассвете продолжаем движение по направлению к посёлку Войбокало, а оттуда в районы первого и второго торфяных участков, где развёртываем огневые позиции. Цель командования прежняя: любой ценой деблокировать Ленинград, но теперь из внешнего обвода в направлении железнодорожной станции Мга. Для нас, ленинградских воинов, начинается новая жизнь, нас, дистрофиков, начинают откармливать. Помимо повседневного сытного солдатского пайка, получаем дополнительно 25 граммов сливочного масла и 100 граммов водки. Хлебная норма солдата составляет 500 граммов сухарей в сутки. Боже мой, ведь один только чёрный сухарь по калорийности выше, чем весь наш прежний суточный паёк в Ленинграде. А тут ещё получаем суп и кашу. И навалились солдатики на такой обильный харч всей своей изголодавшейся душой, забыв, что наши желудки давно отвыкли от такой пищевой нагрузки. И пошли у солдат всяческие желудочные напасти от обильной пищи.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК