«1968 год нас изменил» Беседа с Владимиром Лукиным

Владимир Петрович Лукин (1937) – политический и государственный деятель. Окончил историко-филологический факультет МГПИ и аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений. В 1965 – 1968 годах работал в Праге, старшим референтом в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». После вторжения отправил по начальству докладную записку, в которой обосновывал свое несогласие с этой акцией; был снят с должности и отправлен обратно в Москву. В дальнейшем работал в Институте США и Канады АН СССР, возглавил там сектор дальневосточной политики. В 1990-м избран народным депутатом СССР; занял пост председателя Комиссии по международным делам Верховного Совета РСФСР и вошел в состав его президиума. В 1992 – 1993 годах – посол России в США. Осенью 1993 года стал одним из трех соучредителей партии «Яблоко». Депутат Государственной думы 1-го, 2-го и 3-го созывов. В 2004 – 2014 – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (омбудсмен).

– Вы родились во времена большого террора, который вашей семьи коснулся непосредственно.

– Мои родители были комсомольцами и партийными активистами. Отец основывал комсомол и характером напоминал Павку Корчагина. Воевал в Гражданскую войну, помогал создавать колхозы. В 1937 году родителей послали руководить партийными органами в Омске. Там их арестовали и посадили в тюрьму. Сначала отца, потом мать. Мне тогда было три месяца, и я остался один в опустевшей квартире.

– Что с вами происходило дальше?

– И в такие времена нашлись добрые люди. На одном этаже с родителями жил комсомольский секретарь Порфирий Игнатьевич Мичуров. У его жены Зинаиды Ивановны за три дня до моего рождения тоже родился сын. Она меня спасла. Кормила и пеленала, пока из Москвы не приехала бабушка.

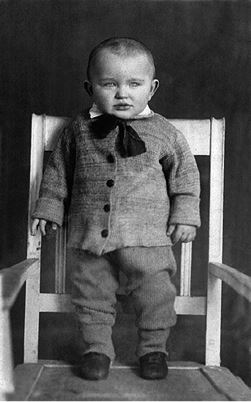

Владимир Лукин

(Фото Александра Щербака)

– Ваших родителей казнили или в конце концов выпустили?

– К счастью, второе. Когда Берия сменил Ежова, органы начали пересматривать некоторые дела и выпускать людей, не подписавших признания, что они шпионы и вредители. Мои родители ничего не подписывали, хотя их к этому и принуждали. Отец о допросах никогда не говорил. Мама потом обрывками вспоминала, как ей к ушам приставляли трубку и орали в нее, и некоторые другие ужасы. Она много болела и думаю, от последствий этих зверств рано умерла.

Слева – маленький Владимир; справа – его мать. 1930-е годы

(Из личного архива В.П. Лукина)

– Когда вы, собственно, познакомились с родителями?

– Уже у бабушки в Москве. Отец со временем вернулся на партийную работу. Был призван на финскую войну. Только успел от нее опомниться, как началась война Отечественная. Помню его возвращение в 1945-м. Я лежал в нашем деревенском доме со сломанной ногой в кустарно сделанной шине. И вдруг дверь открылась и появился отец, которого я практически не знал. Увидев эту самодельную шину, он с большевистской решимостью тут же повез меня в больницу. Где выяснилось, что нога срослась неправильно, так что мне ее сломали, и все началось заново.

– Ваши родители были убежденными коммунистами; именно в таких семьях зачастую вырастали дети, стоявшие у истоков советского диссидентского движения. Как это возможно?

– Наверное, дело в том, что мало кого из нас не коснулась политика. У нас было сильно развито социальное чувство, мы росли в среде политических и исторических дебатов. Однако история не стоит на месте, и вместе с ней менялся и наш взгляд на мир.

Я из поколения советских хиппи, примерно одного возраста с Владимиром Высоцким, немного младше Василия Аксенова, ровесник Беллы Ахмадулиной. Наше поколение выросло на Сэлинджере, Ремарке и Хемингуэе. Много ли сказали бы друг другу нахальный Аксенов и идейный Павка Корчагин? Да они не знали бы, с чего начать…

И все-таки отец отчасти повлиял на меня. Он тайком сохранил свои записи двадцатых годов, что было опасно даже в послевоенное время. Я читал их и понимал, что общество тогда еще не делилось на «гениев» и «шпионов». Тогда еще было в порядке вещей спорить с вождями.

– Как ваш отец, убежденный коммунист, относился к Сталину?

– Неоднозначно. На него сильно повлияла командировка в голодающее Поволжье. Он видел там ужасные вещи, например голодающих матерей, терявших рассудок, съедавших собственных детей. С тех пор у него было плохо с нервами, он часто терял сознание. Когда умер Сталин, он тоже потерял сознание. Это были люди своей эпохи. Сильные, убежденные, грозные и трагические.

Позже на меня оказал большое влияние Московский педагогический институт, где я учился. Там часто преподавали люди, пережившие репрессии и чистки, те, кого больше никуда не брали. В пятидесятых годах в педагогический институт начали принимать детей репрессированных, например Юлия Кима[68].

– Как вы из педагогического института попали в 1965 году в Прагу – в редакцию «Проблем мира и социализма»?

– После окончания института я два года работал в московских музеях, а потом поступил в аспирантуру в Институт мировой экономики и международных отношений (ИMЭMO). Во главе института стоял академик Анушаван Арзуманян[69], бывший соратник Брежнева. Благодаря этим контактам в ИМЭМО разрешалось больше, чем в других местах, – например, можно было гораздо свободнее анализировать мировую экономику и политику. Я писал диссертацию о международном рабочем движении, тесно связанную с «Проблемами мира и социализма». Так я в конце концов и попал впервые в жизни за границу, да еще вдобавок в круги, сильно повлиявшие на мою дальнейшую судьбу.

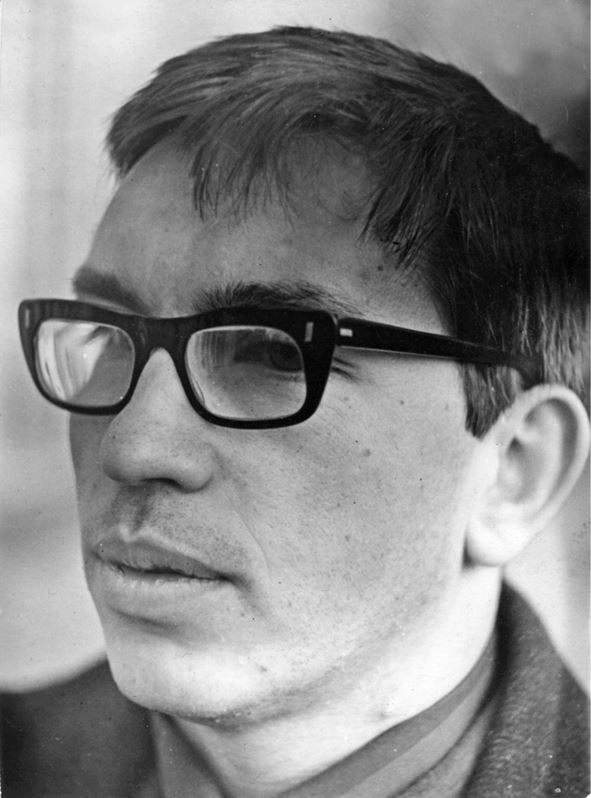

Владимир Лукин. Начало 1960-х годов

(Из личного архива В.П. Лукина)

– Вы можете сравнить тогдашнюю атмосферу в Чехословакии с той, что царила в Советском Союзе?

– В Советском Союзе после хрущевской «оттепели» атмосфера была очень нестабильной. В Москве тогда боролись друг с другом за власть разные фракции и тенденции, не было вполне ясно, продолжится ли «оттепель» и каким окажется дальнейшее развитие. К примеру, на работу в журнал «Проблемы мира и социализма» меня принимал академик Алексей Румянцев[70], очень интересный человек. Ему был близок «социализм с человеческим лицом», так что в редакции журнала он собрал сильных и интересных личностей. И такого человека делают вдруг главным редактором советской газеты «Правда». Сегодня люди, наверное, даже представить не могут, что это тогда значило. «Правда» была центральным печатным органом КПСС… самая влиятельная газета, политический инструмент партии. И вот в ней начали появляться прямо-таки сенсационные статьи – тексты достаточно либеральных публицистов, Юрия Карякина[71], к примеру, и других. Карякин стал политическим комментатором «Правды», а дома он при этом хранил запрещенный «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына[72]. Такие парадоксы были обычны для СССР первой половины шестидесятых годов, и именно благодаря им я в январе 1965-го добрался до Праги.

– Какое впечатление произвела на вас Прага?

– На первый взгляд ничего особенного. Стоял ненастный январь, в воздухе неприятно пахло жженым углем из печей. Мне понадобилось некоторое время, чтобы обнаружить и оценить красоты Праги. Прага интересный город, сегодня я считаю ее, наряду с Венецией и Брюгге, одним из трех самых прекрасных городов мира.

В пражской редакции царила чрезвычайно свободная атмосфера. Создавали ее в основном чехи и русские, ну и плюс, конечно, посланцы компартий других стран. В свое время это был один из самых прогрессивных журналов, практически бесцензурный. Официально считалось, что статьи пишут сами генеральные секретари коммунистических партий, но их содержание в основном зависело от редакции. Поэтому там время от времени появлялись вещи, которые в СССР были бы немыслимы. Например, статья Юрия Карякина о Солженицыне[73] и другие.

Владимир Лукин выступает с лекцией. 1960-е годы

(Из личного архива В.П. Лукина)

Что касается политической атмосферы в Праге, то я скоро понял, что стал свидетелем небывалых событий.

– Чем же она вас так привлекла?

– Надеждой и взаимосвязью с процессами, происходившими тогда в СССР. У нас уже прошел суд над Синявским и Даниэлем в 1965 году[74], и мы внутренне стали отдаляться от режима. Еще подростками мы не любили Сталина, хотели больше свободы, хотели демократизации системы, пускай даже и в хрущевском издании. То есть «больше социализма». Это очень перекликалось с «социализмом с человеческим лицом».

Мои друзья в Праге не любят об этом говорить, но на весь этот процесс очень повлияло письмо Александра Солженицына съезду союза чехословацких писателей[75] и некоторые другие сигналы из Москвы. Сейчас об этом, кажется, вспоминать не модно, однако влияние это было, причем немалое. А я был вроде как связной, у меня и в Москве, и в Праге были друзья в интеллектуальных кругах.

– Кого конкретно из Москвы и Праги вы имеете в виду?

– В Праге я очень сдружился с людьми, работавшими в газетах «Литерарни новины» и «Литерарни листы», например с Антонином Лимом[76]. Были там и молодой Петр Питгарт[77], Лубош Добровский[78], карикатурист Владимир Иранек[79]… Этот круг был связан с московским, со знаменитым философом Мерабом Мамардашвили, с его другом Эрнстом Неизвестным и многими другими.

– Вы лично знали Александра Дубчека?

– С Дубчеком я лично познакомился позже. Это был интересный человек. Он долго жил в Казахстане и прекрасно говорил по-русски[80]. По-моему, по натуре он был довольно осторожным, а весу ему придали как раз пражские события. Он вовсе не был прирожденным революционером, скорее – убежденным коммунистом, далеким от коррупции, с очень человечным, личным подходом к делу.

Думаю, именно эта правдивость и притягивала к нему людей, потому-то ему многие верили и шли за ним. Лично я считал конфликт человеческих чувств с грубой силой советских и прочих солдат самым страшным последствием вторжения. Это было что-то вроде публичного унижения.

Людвик Свобода и Александр Дубчек на праздновании Первого мая. Прага,1968 год.

(Из личного архива В.П. Лукина)

– Но это мы забежали вперед. По мере приближения августа 1968-го вы, разумеется, ощущали давление советского руководства на Прагу с целью затормозить процесс либерализации и демократизации. вы пытались в этой ситуации сыграть роль посредника?

– Знаете, советы давать было трудно. Могу себе представить, какой нажим оказывался на Дубчека и остальных. Но с другой стороны, величина политика как раз и измеряется тем, насколько ясно он способен определить цель и четко ее добиваться в соответствии с обстоятельствами, в которых оказался. Недостаточно знать цель, нужно уметь ее добиваться. Если вы с этим не справитесь, то вы мыслитель, а никакой не политик. Он должен уметь действовать под давлением, настойчиво, но при этом осторожно.

Дубчек и его люди, на мой взгляд, часто забывали о возможностях властей Москвы, Берлина, Варшавы и Софии. Дубчеку был присущ некий психологический идеализм, внутренне он был убежден, что если доходчиво объяснить, что именно, на его взгляд, происходит в Праге – у него, мол, все под контролем, Прага послужит остальным примером, – то все кончится хорошо. Тут было слишком много идеализма и мало реализма, хотя это теперь, оглядываясь назад, легко так говорить.

– Вы сами были уверены, что ситуация медленно, но верно приближается к военному вторжению?

– Не хотел бы я тут выступать в роли Пифии, ясновидящего, который все заранее предугадал. Я тоже был наивным: пока в Праге не появились танки, я был убежден, что ничего такого не случится. Я мог себе представить, что Москва еще больше усилит давление, активизирует закулисную борьбу, но такое – такое нет. Негативные аспекты военного вмешательства представлялись мне настолько очевидными, что я его попросту исключал.

– Что вы делали во время вторжения 21 августа 1968 года?

– В пятницу накануне вторжения мы, как обычно по субботам, играли с друзьями в футбол. Потом пошли пить пиво в Дом чехословацкой армии в Дейвице. Там был маленький ресторанчик. Нас немного удивило, что в тот вечер вдруг куда-то запропастился секретарь нашей партийной организации. Его неожиданно куда-то вызвали, но я не обратил на это внимания. Когда мы кончили пить, мы разошлись по домам.

Мы жили тогда на улице Лермонтова, прямо возле гостиницы «Интернационал». Дома я уснул, но вскоре в дверь позвонил знакомый. Я себе говорю, что он, с ума, что ли, сошел, неужто опять собирается тащить меня в пивную? А он мне говорит: «Наши сюда вторглись».

Мы пошли к нему, включили радио и по западным радиостанциям сквозь шум и треск услышали, что советские танки в Праге. Мы посмотрели в окно, но ничего не увидели. Тогда мы сели в машину и поехали по улицам. Был слышен шум самолетов, и скоро мы увидели танки, двигавшиеся нам навстречу. Мой знакомый смело поехал прямо к ним. Тут из башни одного танка выглянул солдат и направил на нас пулемет. Я говорю знакомому: «Притормози, а то не увидим конец представления». Потом мы пошли ненадолго прилечь, но утром любопытство снова погнало нас на улицу. И опять та же картина: люди идут на работу, мамы везут детские коляски, а вокруг всюду танки. Прохожие спрашивают у солдат: «Что вы здесь делаете?» «Мы приехали освободить вас от контрреволюции», – отвечают те. А люди говорят: «Где же эта ваша контрреволюция? Найдите ее».

Танки на набережной Влтавы. Прага, 21 августа 1968 года

(Национальный архив Чешской Республики)

– Чувствовали ли вы, русский, себя в опасности?

– Никаких эксцессов или охоты на русских тогда не было. В кабаках мы, конечно, по-русски старались не говорить, но коллеги-то наши все равно были из разных стран. Говорить по-русски в Праге было не то чтобы опасно, а скорее неприлично. Мне, конечно, стыдно было за вторжение, я с трудом мог с ним мириться. С другой стороны, солдаты были мои земляки, с этим ничего нельзя было поделать. Сына мы в первый день вообще не выпускали из дому, и он меня спрашивал: «Папа, почему мне нельзя на улицу? Это ведь наши».

– Вы пытались говорить с солдатами?

– Конечно. Мы среди них ходили, спорили, но они были в смятении. Некоторые говорили: «Мы только выполняем приказы». Другие – что ничего не знают. Ясно было, что они не понимают, зачем сюда явились.

– Вы боялись, что будут предприняты насильственные действия?

– Пражане относились к солдатам неплохо, однако давали понять, что они недовольны. Стрельбу я слышал только на Вацлавской площади: солдаты стреляли из танков поверх голов людей, наверное, чтобы их разогнать. Чехи не агрессивны и не любят столкновений. Ненасильственные протесты в конце концов оказались очень мудрым решением.

– Как вы реагировали? Вы пытались как-то проявить свое несогласие?

– Я старался показывать чешским друзьям, что не согласен с вторжением, и передавал им похожие мнения наших московских друзей. Они это понимали и вели себя замечательно. Скорее сами меня предупреждали, чтобы я был поосторожнее.

В редакции журнала между тем разгорелись бурные дебаты о происходящем и о том, как ко всему этому относиться. Я сказал коллегам: «Друзья, это полный провал, мы себя абсолютно скомпрометировали». И отправил главному редактору короткую аналитическую записку о том, почему я считаю это вмешательство совершенно ошибочным.

– И чем вы обосновывали свои выводы?

– Главное – это то, что наши надежды оказались обмануты. Я считал, что Пражская весна идет в русле хрущевской «оттепели» и что вторжение как шаг назад будет иметь непредсказуемые последствия. Сейчас я на это смотрю более рационально, но все равно думаю, что тогдашние мои эмоции были оправданны.

– Что было потом?

– Ответ не заставил себя долго ждать. Меня и еще нескольких человек, не согласных со вторжением, вывезли в Москву. За нами прислали специальный самолет. Официально это была эвакуация, но мы прекрасно знали, о чем идет речь. В самолете очутились все, кто был не согласен со вторжением. Чувствовали мы себя во время полета не слишком-то хорошо – ведь никто не знал, что нас ждет дома.

– И как к вам в конце концов отнеслись советские органы?

– Я лишился работы в журнале и на десять лет стал невыездным. Но по тем временам это было, можно сказать, мягкое наказание. Позднее выяснилось, что друзья хорошенько припрятали мое личное дело, так что информации о моей деятельности хода не дали.

– Вы могли в Москве поделиться с кем-нибудь своими пражскими впечатлениями?

Из фотоальбома Йозефа Коуделки «Вторжение 1968»

– После возвращения я не хотел встречаться ни с кем из друзей. Не знал, что будет со мной, и не хотел создавать для них угрозу. Но на второй же день звонит мой друг Мераб Мамардашвили и говорит: «В чем дело? Почему не заходишь?» Я ему растерянно объяснил причину, а он на это – нечего, мол, выдумывать, приходи. Постепенно подтянулись остальные друзья, и вскоре мы опять интенсивно общались.

Официально в Москве вовсю пропагандировалась братская помощь, спасение Чехословакии и т. д., но люди чувствовали, что на самом деле все иначе, так что спрос на любую информацию и личные свидетельства был велик. 31 августа был день рождения у нашего общего знакомого и моего университетского однокашника Марка Харитонова[81], и он позвал нас к себе домой. Там собрались все московские диссиденты. Это было ясно уже на подходе к его дому: повсюду стояли припаркованные «волги» с антеннами – за всеми диссидентами следили и всех прослушивали. Но нам это было безразлично. У Марка я прочитал свою первую лекцию о том, что видел и пережил в Чехословакии. Людей интересовало все – детали, события, ощущения людей.

– Стала ли Пражская весна неким переломным моментом именно для Вас?

– Конечно. Мы поставили крест на советской системе. Часть людей внутренне приняла решение, что с этого момента не хочет иметь с ней ничего общего. 1968 год изменил нас. Все попытки реформ остановились. И в конце концов все это взорвалось – через двадцать лет, в эпоху Михаила Горбачева.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК