Петр Питгарт Люди Горбачева из пражского района Дайвице Личные воспоминания о пражской редакции журнала «Проблемы мира и социализма»

Петр Питгарт (1941), чешский литератор, философ и политолог. В 1961 – 1970 годах – ассистент кафедры теории государства и права в Карловом университете. С 1967-го по 1969-й был редактором газеты «Литерарни новины»[82]. Один из известных публицистов Пражской весны. После вторжения, осенью 1968-го, отказался от партбилета. В октябре 1969-го уехал на учебу в Оксфорд; в феврале 1970-го вернулся в Прагу. Подписал Хартию-77. Во время «бархатной революции» 1989 года был одним из создателей Гражданского форума; избран в Федеральное собрание. В феврале 1990 – июле 1992 года – председатель правительства Чехии в Чешской и Словацкой Федеративной Республике. В декабре 1996 года был избран председателем сената Чешской Республики.

Редакция журнала международного коммунистического движения «Проблемы мира и социализма» находилась во внушительном здании в районе Дайвице, где помещался прежде (и вновь помещается сейчас) Католический теологический факультет. У меня есть русская приятельница, которая с 1964 года работала в чешской секции журнала переводчицей.

Начать с того, что этот огромный дом, скорее даже дворец, вовсе не был герметически закупорен: я помню, как свободно приходил туда, чтобы посмотреть фильмы, которые у нас тогда в кинотеатрах не показывали, – например, Бергмана. Кроме того, товарищи редакторы устраивали разнообразные вечеринки: «посиделки», если это были русские, и «party» – если коммунисты с Запада. И туда можно было попасть без всяких проблем. На одну такую чешскую вечеринку меня с женой пригласила как раз эта самая приятельница – там много пили и танцевали. И вообще не говорили о политике. Я хочу этим сказать, что вся эта гигантская международная редакция, этот обширный дворец не был крепостью, отгороженной от внешнего мира.

Может, некоторые западные коммунисты и были против такого порядка вещей: ведь там собралась пестрая смесь леваков – от сталинистов (подозреваю, что самыми крайними из них были иракские коммунисты) до предшественников тех, кого спустя несколько лет начнут именовать еврокоммунистами. К ним принадлежали в основном итальянцы, но, разумеется, не они одни. Соответственно, так же выглядел и журнал, который я ни разу даже не открыл: там печатались как сталинистский бред, так и тексты, которые тогда у нас выйти не могли. Наверняка в редакции происходили жуткие скандалы из-за той или иной статьи, но, говорят, цензуры там не было. Редакторы журнала имели в своем распоряжении уникальную библиотеку мировой антикоммунистической литературы, а также то, что в России называлось «белый ТАСС», а у нас – «сводки»: это была секретная информация, предназначенная для высших чиновников, о том, о чем писать было нельзя и что было слишком щекотливым («могло быть использовано врагом») и неприемлемым для коммунистических режимов. То есть самая важная информация.

Владимир Лукин дружил с этой моей русской приятельницей. Иногда он приходил в чешскую компанию, где встречался с ее друзьями; он наверняка прекрасно знал, что все эти люди критически настроены по отношению к режиму. Это были в основном будущие диссиденты и те, кто примерно спустя два десятка лет стал политиком. На этих «посиделках» можно было встретиться с будущим министром иностранных дел, министром обороны и т. д. Но я повторяю, что о политике мы почти не говорили, а если и да – то разве что намеками, которые были ясны посвященным без всяких объяснений. Я чувствовал, что ему известно по крайней мере столько же, сколько мне, и что всякой жути он пережил куда больше моего. Володя Лукин, друг многих известных в ту пору поэтов и бардов, к примеру Булата Окуджавы, так и сыпал антисоветскими анекдотами. Но мы их почти не понимали: он говорил на удивительно богатом, сложном русском. Чешского языка он не понимал и его не учил. Никто из русских и, по-моему, вообще никто из сотрудников редакции чешский не изучал. И большинство этих людей с чехами не дружило. Лукин был исключением – он доверял своей русской приятельнице.

Петр Питгарт (в центре) с семьей. Конец 1960 – начало 1970-х годов

(Из личного архива Петра Питгарта)

Мы не являлись для него каким-то «контактом», интересным источником информации, который бы он специально разыскивал и который бы холил и лелеял. Мы встречались с ним как люди, близкие по возрасту и мировоззрению. Для общения нам не требовались долгие объяснения.

Надо еще принять во внимание, что в те годы в Праге жило много русских, то есть советских граждан: они работали во Всемирной федерации профсоюзов, Международном союзе журналистов, Международном союзе студентов и т. д.

Этому отвечало и то количество агентов в советском посольстве в пражском районе Бубенеч, которое следило за ними всеми. Все мы об этом знали. Нет, русские из редакции «Проблем мира и социализма» не имели друзей-чехов. Они не «пестовали контакты». Этим занимались другие – и скорее всего тайно. У русских были поводы бояться – или по крайней мере соблюдать осторожность.

Но все отлично знали, что именно происходило у нас во второй половине шестидесятых. Им не нужно было обсуждать это с нами, местными. Чем больше они желали нам успеха, тем аккуратнее себя вели.

У них-то был опыт! Родителей Лукина, когда он был еще младенцем, отправили в конце тридцатых годов в лагерь. Его воспитывали чужие люди; сначала соседка, которая нашла его в кроватке в пустой квартире, а потом родственники. Но подобные истории случались едва ли не в каждой второй семье! У любого был близкий человек, который тем или иным образом сгинул. У каждого из них, а не только у Лукина, было собственное знание об этом. И им надо было соблюдать осторожность, а мы этого тогда не делали. Я писал в «Литерарни новины», потом даже стал там редактором – и учился на юридическом факультете. Мы занимались публичным развратом (так это потом было названо) и этим зарабатывали себе на жизнь. Мы тогда ни капельки не боялись. Это значит, что мы были наивны.

Тем не менее Лукин получил в Москве высшее образование и работал в Праге редактором. Нельзя сказать, чтобы чешская среда «испортила» его, а чешские друзья – «заразили». В редакции были западные коммунисты-ревизионисты, с которыми он встречался каждый день. Когда наступил 1968 год, началась особая забота о советской секции. Вацлав Славик, шестидесятивосьмилетний человек с типичной судьбой прозревшего сталиниста, стоявший во главе чешской секции, начал давать работу переводчикам на выходные: они переводили для Советского Союза, но, наверное, не только для него, статьи из наших газет, речи Дубчека, Смрковского[83] и их соратников и всякие другие важные свидетельства эпохи – переводчицы занимались этим исключительно в нерабочее время, дома, практически тайком, сверхурочно и получали за это дополнительное денежное вознаграждение. Славик попытался заниматься этим и после августа, но тогда у него это уже как-то не пошло.

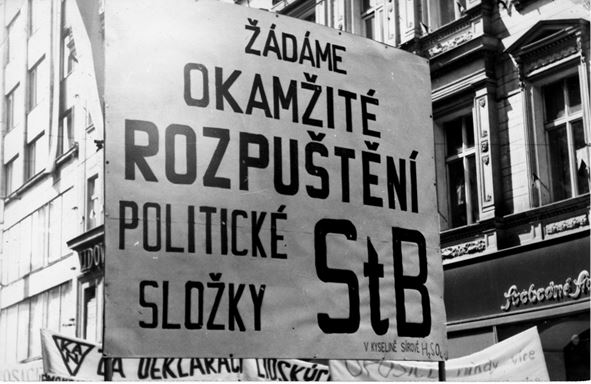

Первое мая в Праге, 1968 год; надпись на плакате: «Требуем немедленного роспуска политического отдела ГБ»

(Из личного архива В.П. Лукина)

Лукина и его товарищей не «ослепила» даже Пражская весна. Думаю, они с радостью бы поверили в нее, однако у них не получилось. Они во многом опередили нас, и наивными они не были. Вместе с десятками миллионов русских Лукин и люди, ему подобные, пережили речь Хрущева на ХХ съезде, освобождение из лагерей, реабилитации, падение Хрущева и вхождение в 1964-м во власть Брежнева. Лукин пришел в редакцию в 1965-м. Моя приятельница-переводчица – годом раньше.

Разумеется, они внимательно следили за тем, как у нас все развивается после января 1968-го. Полнились надеждами, что на этот раз те, у которых получится продвинуться вперед, – будем мы, и тогда это получится и у них, у Советского Союза. Они чувствовали, а может, и говорили, что в Праге идет битва и за Москву тоже. Они верили, что мы поможем прогрессивным коммунистам. Но нельзя сказать, что «пражские русские» проснулись только из-за наших событий. В то время у нас говорилось только о коррективах и возрождении социализма, о капитализме и речи не было. Здешние русские очень за нас болели, но не могли взять в толк, почему стремление к возрождению ненужным образом сопрягается с безудержными нападками на Россию, СССР и большевиков. Они говорили нам: «Посмотрите на венгров… Они реформируют больше вашего, но при этом понапрасну не злят. Вы же больше злите, чем реформируете…» Они этого не понимали. Боялись. И все-таки не верили, что сюда вторгнутся войска… Они ежедневно общались с западными коммунистами и не представляли себе, что Москва может не принять во внимание реакцию Запада.

Чешская среда, в которой некоторые из них аккуратно перемещались, не заразила их. Они знали свое. Среди них были люди невероятного масштаба, как, например, Алексей Румянцев, друг Солженицына Юрий Карякин, Анатолий Черняев, философ Мераб Мамардашвили или американист Георгий Арбатов[84]. Все они сыграли огромную роль в эпоху горбачевской перестройки. Уже тогда, в Праге, они были образованными, знающими языки и повидавшими свет, а не только Прагу. Разумеется, им здесь нравилось, хорошо жилось, однако еретические мысли, даже и привезенные с родины, они предпочитали прятать скорее в дайвицком дворце, чем в тогдашней доступной им Праге. А вот что изменило пражских русских, так это вынужденный отъезд из Праги. Спустя где-то десять дней после начала вторжения примерно десять из них получили предписание немедленно оставить Прагу. Разумеется, десять человек только из этой редакции. Кто знает, сколько именно пражских русских было вынуждено в эти дни покинуть другие международные организации? На подготовку к отъезду им давали всего несколько часов. Моя приятельница рассказывала, что, когда помогала Лукину собирать вещи, у них даже не было времени раздобыть ящики из-под овощей. В чем-то это напоминало депортацию, хотя и выборочную. Высылаемые ожидали худшего. Однако никого не арестовали, ни с кем ничего особенного не произошло – в том числе, конечно, и потому, что даже в высших кругах КПСС не было единого мнения по поводу оккупации. Коллеги тогда устраивали сбор денег в пользу уволенных – не всюду, конечно.

Георгий Арбатов

Насколько я знаю, Владимира Лукина взял под свое крыло Георгий Арбатов – в академический Институт США и Канады. После прихода Горбачева в 1985 году пражские русские оказались на виду. Владимир Лукин был назначен послом в США. Я встречался с ним, когда был председателем верхней палаты нашего парламента: он возглавлял тогда комитет Думы по международным делам. А в последний раз мы виделись вскоре после того, как Владимир Путин назначил его, ко всеобщему удивлению, омбудсменом. Удивило же это всех потому, что Лукин был одним из основателей оппозиционной либеральной партии «Яблоко», которая теснее всего связана с именем Григория Явлинского.

Мы не строим иллюзий относительно того, что это именно мы «инфицировали» будущую команду Горбачева и что, не будь Пражской весны, перестройка бы не состоялась – хотя мне приходилось слышать и такое. И все-таки пребывание в Праге сблизило этих людей; они жили здесь в условиях большей свободы, общались с левыми со всего мира, читали зарубежные газеты и журналы, а главное, их объединил один общий стигмат – когда именно над ними нависла угроза скорой отправки домой. Это наверняка очень укрепило их общность.

Мы все еще мало знаем друг о друге – чехи и русские. Владимир Лукин в интервью, включенном в эту книгу, говорит, что нас, чехов и словаков, разбудило только письмо Солженицына, адресованное IV съезду писателей в июне 1967-го, что, конечно, нелепость. Нашим писателям Солженицын ничего не писал, его заботила одна только Россия и ее судьба. А на том съезде Александр Климент предложил провести голосование о том, чтобы это знаменитое письмо было зачитано, и съезд практически единогласно – против был один голос – поддержал его. Читал письмо Павел Когоут.

Мои несколько уже размытые воспоминания приводят меня к выводу, что даже сегодня чехи и русские не слишком понимают друг друга. Их взаимный интерес невелик. Мы склонны недооценивать русских. Мы хотим видеть Россию в самых черных тонах – и нам это удается.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК