«Пара минут свободы» Беседа с Натальей Горбаневской

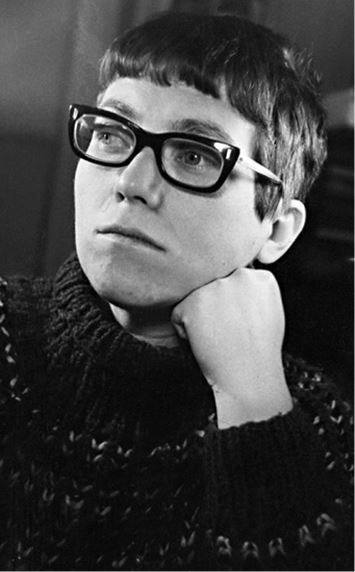

Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936 – 2013) – поэт, переводчик. Родилась и жила в Москве, в 1953-м поступила на филологический факультет МГУ. Со второй половины 1950-х пишет стихи; входила в круг молодых поэтов, близких к Анне Ахматовой: И. Бродского, Дм. Бобышева, Е. Рейна. Лирические стихотворения Горбаневской распространялись в самиздатских списках; несколько стихотворений было включено в самиздатские альманахи «Синаксис» (1959 – 1960) и «Феникс» (1961, 1966). В 1964-м окончила Ленинградский университет, работала корректором в московских издательствах, публиковала переводы из польской, французской и испанской поэзии. Во второй половине 1960-х активно включилась в возникающее протестное движение. В апреле 1968-го создала «Хронику текущих событий» – машинописный информационный бюллетень, вокруг которого консолидировались советские правозащитники, подготовила и выпустила первые десять номеров «Хроники». 25 августа 1968-го участвовала в «демонстрации семерых» – самом известном акте протеста против вторжения в Чехословакию: была задержана вместе с другими участниками, но в тот же день отпущена. Составила документальный сборник «Полдень» (1969), посвященный этой демонстрации и суду над демонстрантами; сборник распространялся в самиздате, был опубликован за границей и переведен на многие языки. В мае 1969-го вошла в состав Инициативной группы защиты прав человека в СССР – первой независимой правозащитной ассоциации в стране. В декабре того же года была арестована по обвинению в «клевете на советский строй» (ст. 1901 УК РСФСР), признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу «специального типа»[208] в Казани. Освобождена в феврале 1972 года.

В 1975-м Горбаневская вместе с двумя своими сыновьями эмигрировала из СССР. Поселилась в Париже, работала в эмигрантских газетах и журналах («Континент», «Русская мысль»). С 1990 года публикуется в России; в частности, в 2007-м здесь вышел сборник «Полдень»[209]. В России вышло также несколько ее поэтических сборников.

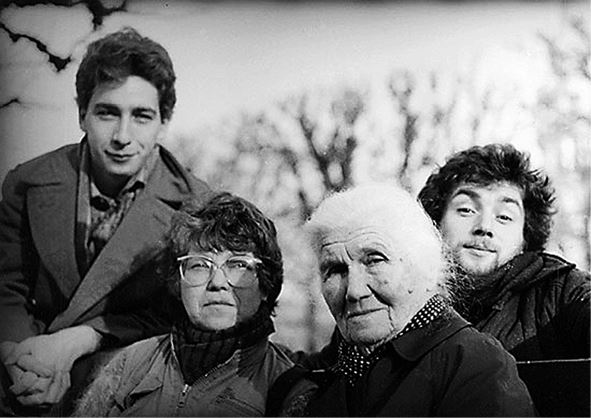

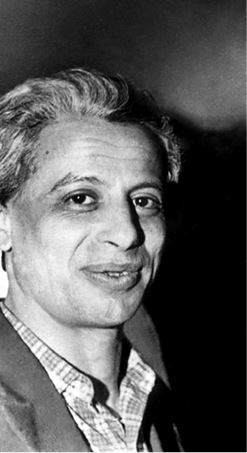

Наталья Горбаневская

(Фото Карела Цудлина)

Американская певица и автор песен Джоан Баэз в 1976 году посвятила ей песню «Наталья».

– Как, собственно, становятся диссидентами?

– В моем кругу – кругу московской интеллигенции, переводчиков и поэтов – это как-то само собой разумелось. Большинство друзей, как ровесников, так и тех, кто был старше и намного моложе, воспринимали происходящее так же, как я. Я чувствовала себя не диссиденткой, а членом маленькой смелой группы, стоящей посреди молчащего большинства.

Бок о бок с нами жили люди, которые хотя к моему кругу и не относились, но отлично знали и понимали, что происходит в СССР. Просто они не хотели идти на конфликт с режимом. Тогда в Москве, по-моему, все читали самиздат. Был даже такой популярный анекдот: бабушка заставляет внука перепечатать на машинке «Войну и мир», потому что книги он не читает, а читает только напечатанное на машинке. Это было нормально. Не забывайте, что в 62-м году в журнале «Новый мир» совершенно официально появился «Один день Ивана Денисовича» и многие другие вещи.

– Однако советский тоталитарный режим не отказался от репрессий, и власти арестовывали людей за хранение запрещенной литературы и жестко пресекали любые признаки несогласия. Подавляющее большинство ваших соотечественников на демонстрации не ходило, смелости не хватало.

– Я тоже до той нашей в августе 1968-го на демонстрации не ходила. Но тогда я почувствовала, что не могу иначе. У людей могут быть разные причины присоединиться или не присоединиться. Страх, между прочим, – это совершенно законная и серьезная причина, чтобы что-то не сделать, а в тогдашнем Советском Союзе это было обычно – страх за семью, за детей…

Предел у каждого свой. Кто-то протестовал на собрании на работе, кто-то воздержался от голосования, что само по себе требовало в те времена мужества, потому что за это часто выгоняли с работы. Короче, не у каждого есть силы на официальные протесты. Нужно учитывать, что размах репрессий в Советском Союзе был огромен, его трудно сравнивать с любой страной Восточного блока – за исключением, может быть, Болгарии. Люди боялись. Существовала, конечно, группа людей, все еще искренне веривших в режим или просто делавших карьеру. Возможно, их было большинство. Но не нужно их за это осуждать. Собственно, нам никого не следует осуждать.

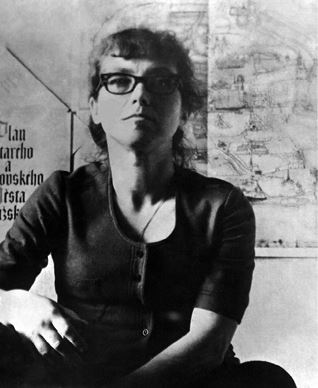

Наталья Горбаневская, вторая половина 1960-х годов

(Из личного архива Н.Е. Горбаневской)

– В середине 1960-х годов вы включились в самиздат, стояли у истоков диссидентской «Хроники текущих событий». Как именно это произошло?

– В то время в советском самиздате появилось столько информации, что «Хроника», собственно, сама потребовала своего возникновения. Это было свидетельство о политических процессах, лагерях и самых разных несправедливых преследованиях. Появился также ряд писем протеста, особенно после процесса над Даниэлем и Синявским или над Иосифом Бродским. Люди их писали и начинали между собой общаться. Все осознавали, что хорошо бы иметь некий самиздатовский сборник или время от времени выходящее издание. Самой компетентной тут была Лариса Богораз, но она все время занималась помощью политзаключенным и их семьям и при этом, конечно, еще и на работу ходила. А я тогда была в декретном отпуске, собиралась скоро рожать, так что время у меня было. Поэтому я посоветовалась с друзьями: Юликом Кимом, его женой Ирой Якир[210], с Павлом Литвиновым и Ильей Габаем – [211] и они меня поддержали; как корректора и редактора они меня уже знали. Вот так в середине 1960-х годов это все и возникло.

– «Хроника» была скорее попыткой задокументировать политические процессы для будущего – или же она имела практическое значение?

– Думаю, что практическое значение тоже. Я сужу по собственному опыту, когда в 1969 – 1972 годах я была в заключении. Меня возили в Бутырку, потом на психиатрическое обследование в Институт Сербского, потом обратно в Бутырку, оттуда в психиатрическую больницу в Казани и так далее. Я знала, что в «Хронике» все это отражено. Хотя я и не предполагала, сколько она может в себя вместить (например, я не догадывалась, что там появится почти полная запись суда надо мной), но мне было ясно, что обо мне знают и пишут. И мне это очень помогло.

– А как чисто технически возникала «Хроника»? К примеру, вы упомянули о записи суда над вами: советские-то органы вам ее не предоставили…

– Конечно, не предоставили. Это все получалось благодаря смелости и самоотверженности конкретных людей. Меня в суде представляла адвокат Софья Каллистратова[212], замечательная женщина, одна из тех, кто обеспечивал нам самую необходимую юридическую защиту. Она мне сказала[213], что на суд пришел один из коллег-диссидентов, Валерий Чалидзе[214], так он все время просидел, держа руки на коленях (как было приказано), а когда вернулся домой, все по памяти быстро записал на машинке. Иногда удавалось делать записи, когда в суде было шумно и милиция не успевала за всеми уследить. Например, во время суда над моими товарищами – демонстрантами с Красной площади – многие люди делали записи, а потом перепечатывали их и посылали в «Хронику». В этом смысле наш секретный проект быстро и прочно объединял людей и создавал естественную базу для последующего гражданского общества.

– Но «Хроника» была, конечно, для советского режима как кость в горле.

– За работу над «Хроникой» сажали в тюрьму, хотя чаще это было в сочетании с чем-нибудь еще. Однако участие в самиздате фигурировало в большинстве приговоров тогдашним политзаключенным. Уголовно наказуемым было не хранение, а распространение[215], что, конечно, режим, умел «обеспечивать». Но, несмотря на это, нашлось немало смельчаков, которые сохранили «Хронику» в живых и после моего ареста. Сначала она выходила анонимно, от меня на допросах ни одного имени сотрудников не узнали, так что работа потихоньку продолжалась. Проект имел огромное значение, «Хроника» добиралась до всех регионов СССР, люди читали ее, перепечатывали и посылали дальше. Сложилась такая традиция: я тебе дам один экземпляр, ты его перепечатай через копирку, оригинал с одной копией верни мне, а остальные можешь раздать. Вот так это и работало.

– Вы и сейчас, спустя столько лет, гордитесь «Хроникой»?

– Конечно. Может, даже гораздо больше, чем августовской демонстрацией на Красной площади. Наш протест был разовым поступком, а вот создать налаженный механизм самиздата, который призван противостоять репрессиям и арестам и вопреки всему этому работал еще пятнадцать лет, детально описывая политические процессы и другие репрессии и имея при этом общенациональное значение, – это нечто иное. Этим я действительно горжусь и гордо заявляю о своих заслугах основателя.

– Работа в самиздате была рискованной. Вы боялись репрессий, тюрьмы?

– Я осознавала, что как минимум за «Хронику» меня рано или поздно, скорее всего, посадят. К этому надо было быть готовой. Но я не слишком об этом думала. Единственное, чего я боялась, – так это карательной психиатрии, «вечных нар», как это называлось на тюремном жаргоне. И как видите, чего я боялась, того я в конце концов и дождалась.

Пражская весна

– К этому мы еще вернемся. Как к вам доходили новости о происходящем в Праге и чем они были для вас интересны?

– В московских киосках, да и в киосках некоторых других городов, продавалась чехословацкая пресса. Кроме «Руде право», еще «Праце», «Свободне слово» или «Лидова демокрацие». В нашем распоряжении были словацкие газеты. Мы все это читали, многое переводили и использовали в самиздате.

Интерес к Чехословакии был невероятный. После Венгрии 1956 года снова зашла речь о попытке вырваться из стиля и риторики тоталитарного режима. Это было стремление предложить альтернативу. И Пражская весна продолжалась относительно долго, а ее никто не подавлял, так что о ней узнали и за границей. У нас, например, огромный успех имел манифест «Две тысячи слов» Людвика Вацулика, который почти сразу же попал в самиздат.

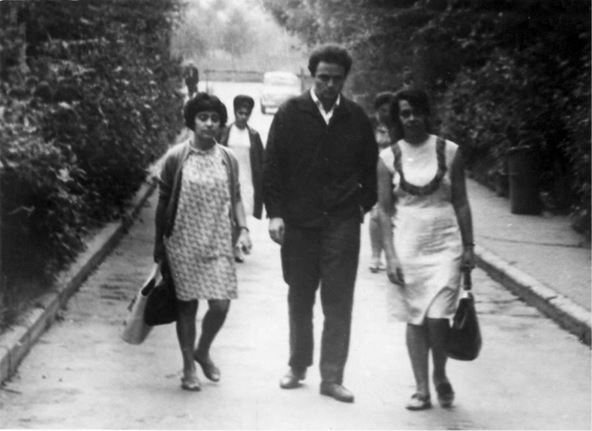

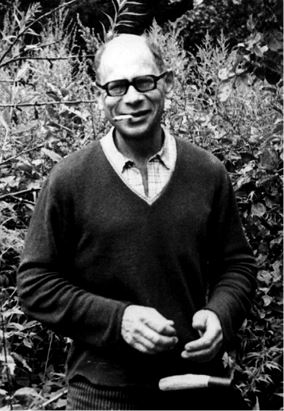

Верхний ряд (слева направо): Лариса Богораз, Марина Домшлаг, Мария Розанова, Андрей Синявский. Нижний ряд (слева направо): Юлий Даниэль, Юрий Герчук[216]. Начало 1960-х годов

(Из личного архива П.А. Марченко)

– Вы воспринимали происходящее в ЧССР все еще как реформу коммунизма – или же надеялись на что-то большее?

– Взгляды были разные, хотя большинство людей, конечно, продолжало стоять на коммунистических позициях. Были среди нас и такие, кто действительно верил в социализм с человеческим лицом. Но были и такие, как я, которые не верили в социализм ни с каким лицом, однако следили за ходом событий и надеялись, что произойдут принципиальные позитивные изменения.

Майя Русаковская[217], Павел Литвинов и Лариса Богораз идут на суд над Анатолием Марченко. Москва. 21 августа 1968 года

(Из личного архива П.А. Марченко)

– Но сами вы имели достаточный опыт общения с советским режимом. Вам должно было быть ясно, что грозит Чехословакии…

– Мы все хорошо помнили 1956 год в Венгрии. Понимали, что если события в Чехословакии начнут развиваться в таком же направлении, советские коммунисты, скорее всего, положат этому конец. Однако царила некая неопределенность. Мы знали, что советское Политбюро в растерянности от происходящего в Праге. Вначале все было спокойно, но потом началась бешеная пропаганда против Пражской весны. А после этого все каким-то странным образом затянулось, и было непонятно, чем все закончится. После переговоров в Черне-над-Тисой угроза вторжения вроде бы миновала. Пропаганда затихла, и первые двадцать августовских дней казалось, что все успокоилось. Поэтому-то нас так и потрясло военное вмешательство.

– Как и когда вы узнали о вторжении?

– 21 августа 1968 года я проснулась рано утром и, как обычно, включила радиоприемник «Спидола». Один мой приятель добавил мне на нем короткие волны, на которых было лучше слышно[218]. Я услышала «Маяк», официальную советскую радиостанцию, где как раз читали сообщение ТАСС о так называемом предоставлении братской помощи Чехословакии. Я была в шоке и сразу позвонила своей подруге Ларисе Богораз. Говорю: «Лара, они туда послали войска». А она мне: «Да, мы как раз про это слушаем».

В тот же день судили нашего друга, диссидента Анатолия Марченко. Я в суд не пошла, сидела дома с сыном, а остальные отправились демонстративно поддержать Марченко. Я в тот момент страшно перепугалась. Подумала: если они послали войска в Чехословакию, то возьмут и переловят сейчас всех диссидентов у суда, посадят на десятки лет, и никто в мире этого даже не заметит. К счастью, им не пришло это в голову.

– А что было дальше?

– Сообщение о вводе войск в Чехословакию сильно на меня подействовало. Я была дома с одним только младшим сыном Осиком. Мама и старший сын уехали в отпуск. Я усиленно размышляла, что же делать. Писать письма протеста? Да мы их уже кучу написали. И демонстраций несколько в защиту прав человека было. Но я ни в одной из них не участвовала, мне этот способ не нравился, казался неестественным: где-то стоять и что-то выкрикивать? Но теперь я почувствовала, что пришло время для публичной демонстрации.

Демонстрация

– Почему именно Чехословакия? Ситуация казалась вам такой серьезной, что требовалась публичная демонстрация?

– Знаете, мы все, может, за исключением самых младших, помнили венгерские события. И чувствовали, что за нами есть определенный долг. Как сказал однажды Иосиф Бродский: «Мы – не шестидесятники, мы – поколение 56-го года». И это не из-за доклада Хрущева, а из-за Венгрии[219]. Тогда мы молчали, но теперь почувствовали, что должны говорить и действовать: государство, гражданами которого мы являемся, попирает другую страну, которая хотела жить по-своему.

Со всех сторон неслось дружное: «Весь народ поддерживает предоставление братской помощи». Мы знали, что по крайней мере некоторые из нас против и что мы должны это показать. Даже если это будет один человек, то это уже не весь народ. Нам хотелось иметь чистую совесть. Мы не рассчитывали, что стоит нам выйти на площадь, как Брежнев откроет ворота Кремля и скажет: «Друзья мои, вы такие прекрасные, а я дурак, и теперь, благодаря вам, я это знаю». Мы делали это ради себя.

– Кому пришло в голову организовать акцию на Красной площади?

– Это была коллективная идея. Я и друзья, присутствовавшие на суде над Толей Марченко, постепенно пришли к одной и той же мысли, так что авторство, наверное, нельзя присудить никому конкретному. Оставалось только договориться о времени и месте, это я предоставила Ларисе и остальным. За два дня до акции Лариса Богораз передала мне инструкции: 25 августа, Красная площадь, у Лобного места, лицом к Историческому музею, ровно в полдень. Сядем на парапет, чтобы участников демонстрации нельзя было перепутать со случайными прохожими.

– Вы держали это в секрете?

– О том, что готовится демонстрация, знали десятки людей. Я никого не уговаривала выйти на площадь. Я никогда никого не уговаривала. Каждый знает, чем он может рисковать, а чем нет. Еще мы хотели дать шанс людям, которые хоть и придут на площадь, но не захотят сами участвовать. Поэтому они остались стоять среди кучки посторонних – как незаинтересованные свидетели. Их было человек десять, нескольких из них милиция потом задержала. Жену Павла Литвинова[220], его приятельницу Инну Корхову[221] и еще Таню Баеву, восьмую участницу нашей демонстрации. Она была очень молодая, мы не хотели ее в это впутывать. Ребятам в конце концов удалось уговорить ее сказать на допросе[222], что о демонстрации она знала, была там, но непосредственно не участвовала. Может, это было неправильно. Я сказала «уговорили» – но я этого не делала. Как я уже сказала, я никогда никого не уговариваю.

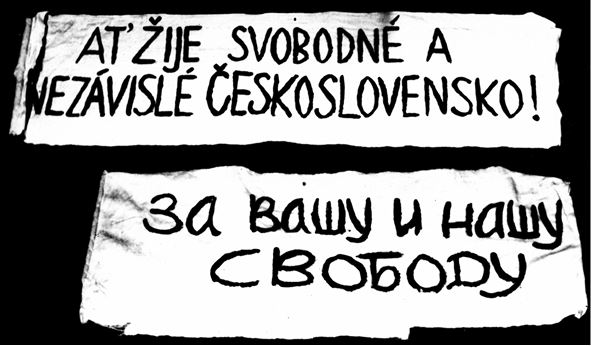

Вещественные доказательства из судебного дела: фотографии плакатов, изъятых у демонстрантов 25 августа 1968 года

(Фото из архива «Мемориала»)

– Вы отдавали тогда себе отчет, какому риску подвергаетесь? Что суете голову в петлю, что вас ждет тюрьма…

– Мы тогда не знали, что именно нас ждет, хотя наивными мы не были. Надежда, что нам дадут спокойно провести нашу акцию, была, конечно, минимальной, но никто не мог предполагать, что конкретно произойдет. В Советском Союзе нельзя было предугадать множество вещей. Но на площадь мы шли не затем, чтобы гадать, что нас ждет. Мы туда шли, потому что другой возможности у нас не было.

– У вас тогда было двое маленьких детей, и вы были одни. Вы же спокойно могли сказать, что не можете это сделать, потому что отвечаете за них, и никто бы вас ни в чем не упрекнул.

– Такой вопрос мне сразу задал следователь: неужели я не чувствовала себя в ответе за своих детей? Я ответила ему: «Я туда пошла для того, чтобы потом мне перед ними не было стыдно». Я жила с мамой, которая была моим спасательным кругом на крайний случай. В то время она уехала из Москвы со старшим, шестилетним сыном. Маленького Осика я еще кормила грудью, так что оставить дома я его не могла. А ощущение, что я обязана что-то сделать, гнало меня на улицу.

– Что чувствуешь, когда решаешься на подобное роковое столкновение?

– Мы вышли на Красную площадь. Нас переполняли покой и какая-то особенная радость. При этом из тех, кто был на Красной площади, лично я знала меньше половины. Но это были мои друзья, братья. Как я потом написала в стихах памяти Вадима Делоне: он был «ближе брата». Так я это ощущаю и до сих пор.

Мы встретились на условленном месте. Я вытащила из детской коляски два плаката. Один был на чешском: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» Его держали Константин Бабицкий и Виктор Файнберг. Второй был написан по-русски: «За вашу и нашу свободу». Его взяли Вадим Делоне и Павел Литвинов. У Ларисы Богораз был свой плакат, а последний, двусторонний («Руки прочь от ЧССР» и «Позор оккупантам»), держал Владимир Дремлюга[223]. У меня в руке был чехословацкий флажок, который я прикрепила к коляске еще 21 августа. Когда мы сели и развернули плакаты, это было такое чувство освобождения – пара минут чистой свободы и радости.

– Когда на вас обратила внимание милиция?

– На Красной площади находились сотрудники КГБ в штатском из специального управления, охранявшего Красную площадь. Позже в суде они выступали в качестве «свидетелей». Они очень быстро на нас накинулись. Мы только успели сесть, как они начали вырывать у нас плакаты, сломали мой чехословацкий флажок и били нас кулаками и сумками. Виктору Файнбергу выбили четыре зуба. Мы договорились, что оказывать сопротивления не будем, но и добровольно с ними не пойдем. Если нас захотят задержать, то им придется нас нести.

Люди в штатском к этому не были готовы, они в растерянности принялись останавливать машины и запихивать нас туда. Постепенно так увезли всех, кроме меня. Я была на демонстрации с коляской с маленьким Осиком. Они вообще не знали, что со мной делать. Спустя несколько минут после начала протеста из всех демонстрантов там осталась одна я. Кто-то из прохожих спросил меня: «Что тут случилось?» «Тут была демонстрация против вторжения в Чехословакию. Моих друзей избили, вырвали у нас наши плакаты, разорвали их, и нас задержали», – ответила я. Этот человек покачал головой и пошел дальше. На мгновение мне показалось, что люди в штатском про меня забыли. Но в конце концов они нашли две машины и затолкали меня внутрь. Какая-то женщина, стоявшая рядом со мной, подала мне сына, коляску погрузили во вторую машину. Когда мы отъехали, на Спасской башне Кремля пробило четверть первого. Вся демонстрация продлилась ровно пятнадцать минут.

На грани

– Как же вы потом с маленьким ребенком пережили допрос?

– Осик прекрасно себя вел и на Красной площади, и в милиции. При этом нас там продержали несколько часов. Через три часа меня увели на допрос, но до того я успела его покормить. Потом за ним присматривали задержанные друзья – и те, кто непосредственно участвовал в демонстрации, и те, кто стоял рядом и тоже был задержан. Был там один трагикомический момент: когда никого рядом не оказалось, Осика некоторое время нянчил милиционер.

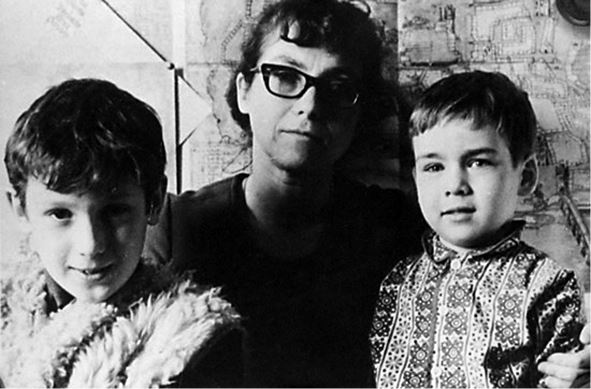

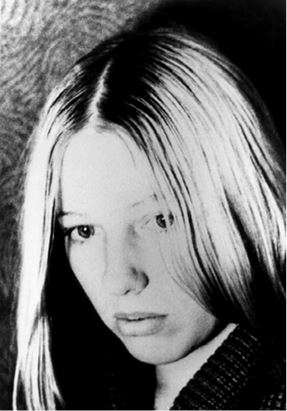

Наталья Горбаневская со своими сыновьями Ярославом (слева) и Иосифом. 1973 год

(Из личного архива Н.Е. Горбаневской)

Это было невероятно, но мы справились. Мне тогда кто-то подарил для Оськи детские резиновые штанишки. Пеленок я взяла много, и допрос кончился именно в тот момент, когда они уже подходили к концу. Потом милиция отвезла меня с сыном домой – для обыска. Дома я сына перепеленала и покормила. Мы жили вчетвером в одной комнате. Я, мои два сына и мама. Повернуться там было почти невозможно. Кровать старшего сына Ясика, маленькая кроватка Осика, наши кровати и масса книг. Обыск продолжался недолго, хотя изъяли относительно много самиздатовских материалов. Обыскали полкомнаты, а потом отказались продолжать: «Скажите спасибо детям, что мы так быстро закончили».

– Вы упоминали о маме, которая жила с вами. Она вас поняла, поддержала? Поняло ли вас ближайшее окружение?

– Мне трудно говорить об этом. По отношению к маме я чувствую угрызения совести, потому что за мое решение расплачивалась и она. Но вела она себя замечательно. Прошла со мной через все – через следствие, обыски. Когда в декабре 1969-го меня окончательно посадили, она осталась одна с двумя маленькими детьми. Ей угрожали. То есть не непосредственно ей, но мне говорили: «Если к вашей маме будут ходить ваши друзья, детей у нее отберут».

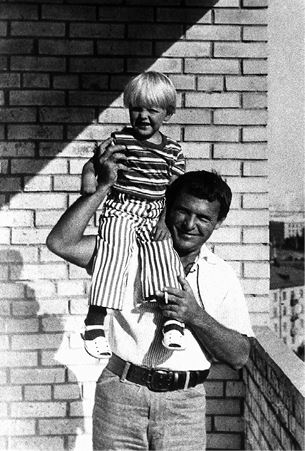

Наталья Горбаневская с матерью Евгенией Семеновной и сыновьями. Париж, 1988 год

(Из личного архива Н.Е. Горбаневской)

Тут еще и невестка вмешалась, жена моего брата. Ее вызвали свидетелем на мое психиатрическое обследование. Она им массу всего наговорила, но главное, что опеку над детьми нельзя доверять бабушке. И через такое нам тоже пришлось пройти. Но в конце концов дело уладилось, и бабушка получила опеку. Решающую роль здесь сыграла школа моего старшего сына Ясика.

– Он ходил в первый класс?

– Он пошел туда в 1968 году. Когда меня арестовали, Ясик был уже во втором. Школе тогда было поручено обследовать положение в семье и написать Ясику характеристику. Позже я эту характеристику видела и должна сказать, что повели они себя прекрасно. Сына оценили на «отлично», вообще к нему хорошо относились. Все-таки сталинизм уже кончился. Я, конечно, этим не хочу сказать, что они нас как-то жалели или сочувствовали, но повели себя хорошо.

– В московских диссидентских кругах ощущалось напряжение, связанное с демонстрацией 25 августа 1968 года. Часть людей посчитала ее излишне рискованной непродуманной акцией, создавшей угрозу для остальных. Вы это замечали?

– Конечно. Многих в нашем окружении это рассердило. Прямо мне это никто не говорил, но друзья рассказывали. Мы пережили тяжелые моменты. Однако атмосфера начала постепенно меняться, особенно после открытого письма Анатолия Якобсона[224], которое я позже включила в свою книгу «Полдень». Якобсон показал моральное значение нашей демонстрации, внутреннюю свободу, которую она символизировала. В самиздате начало ходить последнее слово Ларисы Богораз в суде, где она говорила о том же самом. Все больше людей стало понимать, что мы имели в виду.

Вокруг демонстрации до сих пор кипят страсти. И сегодня мне пишут люди, которые нас осуждают или, наоборот, говорят о нашем героизме. Но я слова о героизме не очень люблю. Это был обычный поступок, наше личное решение. Просто мы взяли на себя ответственность сделать это. А со временем это стало легендой, значение и эхо которой с каждым годом парадоксальным образом возрастают. Все это живет собственной жизнью. Но мы обычные люди, никакие не легенды.

Суд над демонстрантами 25 августа: допущенные в зал суда выходят из здания в перерыве между заседаниями. В толпе – родственники подсудимых: М.Л. Русаковская, жена Павла Литвинова (на переднем плане, в платочке), Е.М. Великанова, свояченица Константина Бабицкого (сразу за Русаковской), И.А. Богораз, отец Ларисы Богораз (на заднем плане слева, в шляпе), М.М. Литвинов, отец Павла Литвинова (на заднем плане, в дверях). Москва, Серебряническая наб., 11 – 13 октября 1968 года

(Из личного архива П. Реддауэя)

К тому же мы были вовсе не единственными, в СССР были и другие акции протеста против вторжения. Многие люди рисковали больше нашего. Мы все-таки были на виду, могли в какой-то мере рассчитывать на своих коллег, на западную печать, на какую-то поддержку. А вот в регионах люди были беззащитны. Один человек в Эстонии после протеста против вторжения попросту исчез, другие жестоко поплатились.

Психиатрия

– Двоих из вас семерых советские органы приговорили к заключению в психиатрической больнице[225] . Зачем, на ваш взгляд, они прибегли к такому жестокому шагу?

– К карательной психиатрии в те времена стали в СССР обращаться гораздо чаще, чем раньше. Когда КГБ возглавил Юрий Андропов, он начал это очень поддерживать, хотя эти методы применялись и прежде. В конце концов нас обвинили в групповом нарушении общественного порядка. Свидетелями против нас выступали люди, которые нас били, разгоняли и одному из нас выбили зубы. В суде бы это выглядело странно. Вот почему, как я думаю, они в итоге выбрали вариант с психиатрией.

– Для этого нужен психиатрический диагноз. Как его установили? Как вас, собственно, обследовали?

– Самым приличным тут могло бы быть слово «пристрастно». Было ясно, что психиатры из Московского института имени Сербского получили от КГБ задание отправить меня на психиатрическое лечение – сообразно этому они и действовали. Поскольку они знали, что суд не станет придирчиво изучать их заключение, то писали там лишь общие фразы. Пришили мне шизофрению, но без обоснования. «У Горбаневской происходят нарушения мышления, типичные для шизофрении». Какие именно, никто не указал. Потом следовала фраза, что необходимо психиатрическое лечение.

– Как вы при этом себя чувствовали?

– Ужасно, хотя, конечно, и старалась это скрывать. В моем заключении написали: «Обследуемая охотно идет на контакт. Ведет себя спокойно. Улыбается». Если б они догадывались, скольких сил мне это стоило… Но я знала, что нельзя давать им ни малейшего повода. Однако этим тоже можно себя выдать, потому что и спокойствие вызывает подозрения. «Не проявляет тревоги за свое будущее и за судьбу своих детей», – говорилось в заключении. Конечно, я ужасно боялась за детей, но КГБ и их психиатрам признаваться в этом не хотела.

– Думаете, психиатры осознавали, в чем участвуют? Или они боялись?

– Целый месяц меня обследовали психиатры Печерникова и Мартыненко. Думаю, они полностью отдавали себе отчет в том, что делают и в каком направлении движется мое дело. Это были винтики в хорошо отлаженной тоталитарной машине.

– Что было потом?

– Меня послали на психиатрическое «лечение», где я провела в общей сложности два года и два месяца. Из этого срока – девять с половиной месяцев в Казанской психиатрической тюрьме (тогда это называлось «психиатрическая лечебница специального типа»). В промежутках я была в Бутырке и на других обследованиях в Институте Сербского.

– Что человек переживает в такой психиатрической тюрьме? Что чувствует? Можно это как-то описать?

– Тяжело, и это все гораздо хуже, чем тюрьма или лагерь. Во-первых, отсутствует срок, на который вас посадили. Это может быть навечно, в зависимости от того, как захочется органам и врачам, которые вас «лечат». Во-вторых, вас целенаправленно уничтожают. Я видела молодую женщину, политзаключенную, которая прошла через электрошоки. Мне давали галоперидол,[226] что страшно мучительно. В-третьих, в психбольнице вы, конечно, встречаетесь с действительно больными людьми. В Казани нас было в двух отделениях примерно сорок женщин, из них около десяти – политзаключенные, остальные – психически больные уголовницы. Хотя некоторые и притворялись, но большинство были действительно больны. И вот вы сидите, смотрите на этих людей и говорите себе: «В меня пихают лекарства, и однажды утром я, может, уже и не пойму, что тоже сошла с ума. Меня выпустят на свободу, а я уже даже не буду этого осознавать». От таких мыслей можно и вправду сойти с ума. Простите, не надо больше об этом, мне до сих пор страшно тяжело об этом говорить.

– Понимаю и благодарю вас за доверие. В 1972 году вас выпустили из психиатрической больницы, через три года вы эмигрировали. Как долго вы шли к этому решению?

– Меня никто не заставлял эмигрировать, я постепенно сама пришла к этому решению. После возвращения из тюрьмы я продолжила диссидентскую деятельность. Подписала петиции против выдворения из СССР Александра Солженицына и в защиту коллег, которых тоже держали в психиатрических больницах. Я должна была подписать это, я очень хорошо знала, как страшно они там страдают. Но в то же время я знала, что меня, скорее всего, вновь арестуют и что меня ждет новое «лечение». Поэтому я решила уехать. Это тянулось еще примерно год, а в декабре 1975-го я наконец уехала по израильской визе.

– Как вы справились с эмиграцией? У множества русских эмигрантов с этим были большие проблемы.

– Вначале я казалась себе дезертиром и упрекала себя за отъезд. Но каждый раз говорила себе: «Если б мне грозил нормальный, пусть и самый страшный, лагерь я бы осталась». Но психиатрия была хуже, и снова на это сил у меня не было.

Сегодня мне кажется, что с эмиграцией я справилась, возможно, благодаря в том числе и некоторому своему прирожденному легкомыслию. Я, например, готовилась к ностальгии, но ее не случилось. Конечно, я скучала по маме, по друзьям, но ностальгии, которая ужасно мучила моего безвременно умершего друга Вадима Делоне, я не ощущала. Еще я боялась за свой русский язык. Русские эмигранты, старшее и младшее поколения, говорят ужасно, чужбина мгновенно засоряет их язык. Но у меня ощущение, что мой русский от контакта с иностранными языками приобрел определенную гибкость и отточенность.

Подведение итогов

– За августовскую демонстрацию в поддержку Чехословакии вы заплатили высокую цену: потеряли родную страну, часть душевного здоровья, близких и друзей. Вы никогда не жалели?

– Ничего из этого из-за Чехословакии я не лишилась. Наша августовская демонстрация, как я об этом позже много раз писала, была, собственно говоря, несколько эгоистической. Нам хотелось иметь чистую совесть. И вместе с чистой совестью мы получили и чистую радость. Как сказал на суде Вадим Делоне: «Эти пять минут свободы на Красной площади стоили для меня трех лет тюрьмы».

Мы это сделали для себя. Да, мы написали на плакате «За вашу и нашу свободу»; чехословацкую и вообще чужую свободу на первое место, а свою – на второе. Но именно наша внутренняя свобода, потребность жить в согласии с совестью и избавиться от стыда за причастность к общей вине привела нас на площадь. Так что не говорите, что все это произошло из-за Чехословакии. И если уж зашла об этом речь: это случилось из-за тех, кто послал в Чехословакию войска.

– Ваш поступок в России до сих пор воспринимается противоречиво. Либеральная интеллигенция со временем оценила его как героический, но большая часть российского общества под влиянием постсоветской пропаганды продолжает относиться к нему прохладно.

– Мы не претендуем на почести и медали.

– Это я понимаю, но для общества важно, оглядываясь назад, различать добро и зло, преступления и героизм. Или нет?

– Проблема российского общества в том, чтобы суметь сориентироваться во всех этих годах коммунизма, так что наш случай – это лишь капля в море. Осознание народом того, какие страшные вещи происходили в России при коммунизме, минимально.

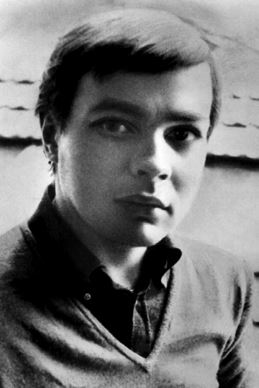

Участники демонстрации на Красной площади. Слева направо и сверху вниз: Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг

(Фотографии из архива «Мемориала»)

Участники демонстрации на Красной площади. Слева направо и сверху вниз: Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Павел Литвинов, Лариса Богораз

(Фотографии из архива «Мемориала»)

В день семидесятилетия, с обоими сыновьями. Париж, 2006 год

(Из личного архива Н.Е. Горбаневской)

– Большинство виновных в преступлениях коммунизма до сих пор не наказаны, наоборот, они пользуются почетом и уважением. Например, врач Печерникова и другие психиатры из Московского института имени Сербского, на основе чьих заключений вас отправляли в психиатрические больницы, продолжают работать на своих местах и стали уважаемыми российскими специалистами.

– А что еще им делать? Они сидят там и ждут пенсию, некоторые уже даже перерабатывают. Пусть они разбираются со своей совестью.

– Так что ваш взгляд на будущее пессимистический?

– Скорее реалистический. Более активная часть россиян стала интересоваться коммунистическим наследием еще в конце 1980-х годов. Потом, в 1990-х, эта деятельность продолжалась относительно активно, хотя скорее уже в кругу специалистов. Общество «Мемориал» и другие неправительственные организации, занимающиеся прошлым, проделали огромную работу. В конце концов удалось восстановить память. Но большую часть общества это не интересует. Может быть, потому, что нынешняя жизнь сложна. Или, наоборот, слишком легка. Просто у людей иные заботы.

К тому же с 2000 года, то есть с прихода к власти Владимира Путина, об этом стали опять целенаправленно забывать. Пускай не в открытую, но тихо и скоординировано. Сталина напрямую не хвалят, однако же и не осуждают. Уроки из прошлого извлекла лишь малая часть российского общества. Люди пытаются передавать информацию дальше, но в этой атмосфере трудно излагать факты так, чтобы это звучало убедительно, и в то же время не давить на людей, не навязывать им неприятные вещи. Не знаю, надежда умирает последней. У нас уже выросли дети, которые родились в России, а не в Советском Союзе. Может, они это изменят, может, до них информация все-таки дойдет. Хотя шансов мало, и это очень обидно. Как поет Александр Галич: «Никого еще опыт не спасал от беды»[227].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК