«Конечно, это вызывает сожаление» Беседа с Эдуардом Воробьевым

Эдуард Аркадьевич Воробьев родился в Воронеже в 1938 году. После окончания строительного техникума в 1957 году был призван в Советскую армию, откуда поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил с отличием в 1961-м. По окончании училища служил в воинских частях, дислоцированных на Украине и в ГДР. Вернувшись в СССР, окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1981, золотая медаль) и Академию Генерального штаба (1981), служил на различных командных должностях на Украине, в Закавказье и в Средней Азии; в 1981-м ему было присвоено звание генерал-майора. В 1986 – 1987 годвх, на заключительном этапе афганской войны, исполнял должность первого заместителя командующего войсками ТуркВО. С 1987-го по 1991-й – командующий Центральной группой войск, дислоцированной в Чехословакии; руководил выводом советских воинских частей из этой страны. В 1988-м Э.А. Воробьеву присвоено воинское звание генерал-полковника. После возвращения на родину стал первым заместителем главкома сухопутных войск РФ. В 1994 году отказался принять командование военной операцией в Чечне «ввиду ее полной неподготовленности» и подал рапорт об увольнении из армии. Уволен из рядов Вооруженных сил в апреле 1995-го. Активно занялся политикой, стал близким соратником Егора Гайдара, вступил в партию «Демократический выбор России», в 1995-м был избран депутатом Государственной думы, дважды переизбирался (в 1999 и 2003 годах) по списку Союза правых сил, был членом политсовета ДВР, а затем СПС.

В августе 1968 года в звании капитана командовал 6-й ротой 242-го мотострелкового полка, входившего в состав советских частей, которые были введены в ЧССР и заняли территорию в районе города Домажлице.

– Почему вы решили вступить в ряды Советской армии?

– Армия пользовалась огромной поддержкой – особенно офицерский состав очень отличался от среднего уровня: одеждой, поведением, дисциплиной, ну и, разумеется, материальным обеспечением. По сравнению с сегодняшним днем все это, конечно, относительно, но тогда армия сулила очень приличную карьеру.

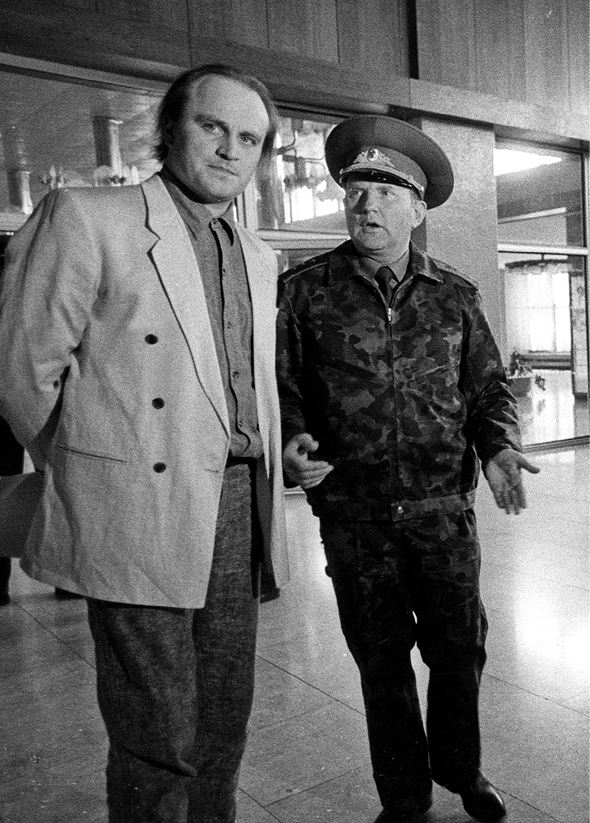

Эдуард Воробьев. 2011 год

(Фото Иржи Юста)

У меня вдобавок играли роль личные мотивы, я хотел выполнить отцовскую просьбу. Он во время Отечественной войны служил в Красной армии и, когда в конце войны умирал в Польше[42], отправил через своего однополчанина наказ жене, чтобы кто-нибудь из сыновей пошел по его стопам. Старший брат было попытался, поступил в военное училище, но ему не хватало необходимой дисциплины. У меня с армией тоже не сразу сложилось – в 1956 году я не прошел по медицинским показаниям, – но со второго раза, уже после прохождения срочной воинской службы, меня взяли.

– Какие тогда у вас, молодых солдат, были представления о советском режиме? Вы же пережили период хрущевской «оттепели», когда рушился миф о Сталине, однако тоталитарный режим по-прежнему был очень силен…

– В Сталине я начал сомневаться с самой его смерти в марте 1953 года. Я помню, как мать горько плакала днем и ночью. Она была убежденная коммунистка и не могла себе представить, что мы будем жить без Сталина. Ей приходилось нелегко, с конца войны она была вдовой с тремя детьми. Я учился тогда в седьмом классе, но как-то инстинктивно чувствовал, что жизнь должна идти дальше. Потом, конечно, пришел Хрущев, было разоблачение культа личности, и мы, молодые люди, все это воспринимали, и на основании этого у нас к Сталину сложилось сдержанное отношение. Тем не менее мы были воспитаны в системе марксизма-ленинизма, никаких больших сомнений не допускалось, а если и говорилось о каких-то ошибках, то всегда только об отдельных, а не о системе в целом.

– В 1968 году вы, советский солдат, приехали в Чехословакию. Что вы тогда о ней знали?

– Не очень много. В Чехословакии я никогда раньше не бывал, знал только, что она принадлежит Восточному блоку. Я служил тогда в советских частях в Восточной Германии. Мы знали, что в Праге что-то происходит, что руководство ЧССР и Советского Союза не могут окончательно договориться, и поэтому мы готовились к возможному вмешательству. Но никаких подробностей известно не было.

– Как конкретно вы готовились? Вы относились к этому как к чему-то чрезвычайному?

– Мы занимались боевой подготовкой, только уже с учетом конкретной местности в Чехословакии. Мы построили в лесу модель маршрута, по которому нам предстояло двигаться. Вдобавок моя рота получила приказ руководить движением. Нас тренировали немецкие полицейские, у нас была такая же регулировочная форма, как у них, каски, краги, светящиеся жезлы и катафоты.

Существовало два варианта: либо расставить по маршруту патрули, которые будут регулировать передислокацию войск, либо части станут выдвигаться самостоятельно, по ситуации, в зависимости от того как на вход наших войск отреагирует чехословацкая армия. Для офицерского состава был подготовлен большой, метров двести в длину, макет Чехословакии с обозначенными маршрутами движения. На нем были все населенные пункты, мосты, их грузоподъемность и высота, и всякие речки, всевозможные объезды. Мы изучали его каждый день, так что в конце концов нам уже почти не требовались топографические карты, потому что всю трассу мы уже знали, можно сказать, наизусть.

Курсант БВОКУ Эдуард Воробьев. Баку, не позднее 1961 года

(Из личного архива Э.А. Воробьева)

– Вы готовились к войне?

– Нет, этого не было, но мы должны были отрабатывать и кризисные варианты. Если бы чехословацкие войска оказали нам сопротивление, мы должны были суметь адекватно отреагировать. Однако открытие огня и стрельба на поражение не предусматривались.

– Как объяснили вам командиры намерение войти в Чехословакию? Ведь до сих пор это было социалистическое государство, ваш союзник…

– Я и мои коллеги были уверены, что кто-то пытается столкнуть Чехословакию с правильного социалистического пути и поссорить ее с Советским Союзом и с остальными государствами Восточного блока.

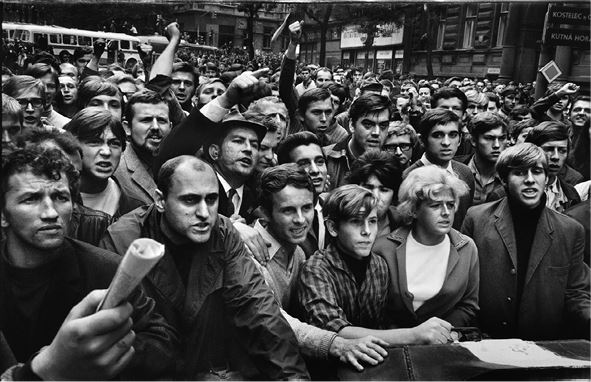

Первое мая в Праге, 1968 год

(Из личного архива В.П. Лукина)

– И кто же это был?

– Разумеется, Запад, который хотел внести раскол в единство социалистического лагеря. Мы в этом не сомневались. Я и сам в это не только верил, но и, будучи руководителем группы политзанятий, убежденно разъяснял это своим подчиненным, сержантам и солдатам. Никто меня к этому не подталкивал.

– Где вы черпали информацию о происходившем в ЧССР?

– Источники были скудные. Я носил с собой радиоприемник «Альпинист», по которому мы регулярно слушали новости советской радиостанции «Волга». Собиралась вся рота, все молчали и слушали. По радио сообщали, что, хотя соглашение пока и не достигнуто, переговоры продолжаются. Это вселяло надежду. Нельзя же одновременно вести переговоры и вводить армию… Еще источниками были государственное телевидение, советская пресса, а наибольшее влияние, естественно, оказывала советская внутренняя пропаганда, то есть политзанятия и лекции командиров.

– Таким образом, сомнений по поводу вторжения в тот момент, когда вас посылали в ЧССР, вы не испытывали…

– Нет, иную информацию мы получили только после того, как оказались в стране, когда у нас начало складываться собственное мнение о том, что происходит. Только тогда мы впервые поняли, что действительность совершенно не соответствует тому, что нам говорили командиры.

– Я не выношу оценок и не сужу, просто меня как относительно молодого человека интересуют легкость и переменчивость, проявленные режимом, при определении им своих друзей и врагов. Как это сегодня ощущается вами?

– Вы должны учитывать тогдашнее время и то, как нас воспитывали. Служба в Советской армии помимо прочего означала некоторую изоляцию, а в частях, дислоцированных в Восточной Германии, она была практически полная – мы не имели контакта ни с местными, ни с теми своими, которые остались дома. Когда человек приезжал в тридцатидневный отпуск в СССР, он едва успевал навестить семью, родственников и встретиться с парой приятелей, как уже пора было обратно. Все, что мы читали и слышали, проходило через прекрасно отлаженную машину военной пропаганды, которая подавала нам все так, как ей требовалось. Возможность выработать собственную точку зрения была очень ограниченной, да никто к этому особо и не стремился. Снова повторяю, что я ехал в ЧССР абсолютно убежденный в том, что мы находимся на первом рубеже обороны против контрреволюции и что ее – ради блага местных жителей – необходимо остановить.

– Нашелся ли кто-нибудь отказавшийся участвовать в этой операции?

– За все те тридцать восемь лет, что я служил в армии, я ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то из солдат в знак несогласия от чегонибудь отказался или выразил протест.

– Когда вы вступили в ЧССР?

– Приближался вечер, и напряжение росло. Все отлично понимали, что днем мы в Чехословакию не войдем. Около полуночи поступил приказ: «Вперед!» Я со своей ротой двинулся к границе. Шлагбаум был поднят, никаких пограничников там не было, так что границу мы пересекли беспрепятственно.

– Где это было?

– У населенного пункта Черный Поток. В составе моей роты было десять машин. В каждом взводе по три машины, десятая была моя, и еще небольшой бронетранспортер, в котором мы везли обмундирование для регулирования движения – комбинезоны, краги, каски, катафоты, светящиеся жезлы и т. п.

Сразу за границей мы узнали, что в этом районе могут быть установлены мины. Поэтому вперед пошли саперы, а в метрах трехстах-четырехстах перед нами шел танк с навешенными кулачковыми минными тралами КМТ-5. Но быстро сообщили, что дорога свободна и что никаких мин на ней нет. В Черном Потоке на площади горел свет, а у шоссе стояли люди. Я боялся, что произойдет какой-нибудь инцидент, но когда мы приблизились, то увидели, что они только что-то кричат, держат цветы и машут нам. Так что мы тоже им помахали и свободно поехали дальше. Кстати, все мои машины были для защиты от гранат закрыты тентами – если бы кто-нибудь бросил гранату, то она скатилась бы вниз.

– Но на вас никто не напал…

– Все шло спокойно. То есть так было до семи или до восьми часов утра, когда мы добрались до населенного пункта Стршибро. На въезде в город я вдруг увидел в рассветном полумраке заслон из людей, сидевших на шоссе и на тротуаре. С правой и с левой стороны стояли высокие дома, а посередине была площадь. Дальнейший путь преграждали молодые люди, которые сидели боком к нам. На узкой улице было уже не развернуться. Я отдал приказ остановиться, но двигатели мы не заглушили. Мне надо было принять решение за доли секунды. Сдавать назад было сложно и рискованно, в темноте машины могли наехать друг на друга. Тем временем узкое пространство стало заполняться дымом и угарным газом. У меня тоже в горле запершило. И я решил двигаться вперед. Надел противогаз и приказал: «На месте полный газ!» Сумасшедший дым от двигателей постепенно выгнал толпу. Люди с проклятиями, сжимая кулаки, начали подниматься, потому что не могли дышать. И мы благодаря этому стали медленно двигаться. Люди, правда, пробовали на нас напасть, может, и кирпич какой прилетел, но этот участок мы потихоньку проехали. И я немедленно доложил комбату о том, что люди в пункте Стршибро блокируют дорогу. Комбат приказал больше в населенные пункты не въезжать. Из-за этого темп движения замедлился, однако удалось избежать таких вот сложных ситуаций.

Из фотоальбома Йозефа Коуделки «Вторжение 1968»

– Что вы чувствовали после этого случая? Что думали?

– Сопротивление людей меня удивило, как и остальных солдат. Но тогда мы об этом особо не думали. Нас заботили конкретные задачи. Я был уверен, что это временно. Людей обидело, что войска вошли без их согласия, но постепенно это пройдет, особенно если никаких боев не будет.

Но неприятных впечатлений становилось все больше. Когда мы добрались до района назначения у Домажлице и разместились там, нам потребовалось пополнить запасы питьевой воды. Я отправил одного офицера с маленьким бронетранспортером за водой в ближайший населенный пункт. А он вернулся и говорит: «Они не хотят ее нам давать». Он сказал, что у колонки стоит пожилая женщина, закрывает ее собственным телом, разрывает на себе платье и кричит, что если я хочу воды, то пускай я ее застрелю. И он отступился и вернулся, чтобы мне об этом доложить.

И был еще целый ряд похожих ситуаций. Мы ехали в казармы чехословацкой армии, а люди по дороге грозили нам кулаками, один человек даже штаны спустил, показал нам голую задницу.

Мы старались проводить как можно больше времени в месте дислокации, за продуктами отдельные машины выезжали, но массовое передвижение машин, тем более с личным составом, было запрещено.

– Значит, контакта с людьми у вас не было?

– Контакт мы налаживали с трудом. Когда спустя какое-то время мы отправили делегацию в ближайшую чехословацкую воинскую часть, нас хотя и приняли, но очень прохладно. Сказали, что для общения время еще не пришло, что сначала люди должны успокоиться. И мы опять замкнулись в себе.

Через какое-то время неподалеку от нас стал появляться какой-то чех. Он приходил с утра, наблюдал за нами, а потом уходил. Спустя несколько дней мне это стало казаться странным, и я приказал его задержать и привести. Оказалось, что это чехословацкий военный, который учился в Москве. Он рассказал нам, что попытался в своей части объяснить, что вторжение – это ничего страшного, так сослуживцы его прогнали. Когда он пришел домой и об этом узнали его жена и ее отец, то тесть выгнал его из дома. В конце концов он оказался у нас. Нормальный был человек, я еще все про себя говорил – как странно, что его вот так вот выгнали.

– Стало ли это для вас переломным моментом?

– Нет, не стало, но сомневаться я начал. Я не знал, что мне обо всем этом думать. Снова вам повторяю: я был тогда абсолютно советским человеком, верил, что наше вмешательство было нужно, так что никакого пространства для перелома не существовало.

Возвращение

– И свою точку зрения вы не изменили и после возвращения из ЧССР в конце 1968 года?

– Не изменил. Те, которые были отправлены в ЧССР, после возвращения пользовались в военной академии в Москве некоторыми преимуществами. Было распоряжение, чтобы преподаватели нас не вызывали, только если мы сами руку поднимем. В библиотеке и еще в других местах меня пропускали без очереди. Но возникали и проблемы.

– Какие?

– Я привез из ЧССР целую папку печатных материалов – листовки, которые нам давали люди. Мы и сами производили обыски объектов и находили большое количество различных листовок. Мы, офицеры, сохраняли их на память. Ни когда мы покидали расположение, ни когда в СССР вернулись, это никто не проверял.

Майор Воробьев во время учебы в Военной академии им. Фрунзе. Москва, 1970 год

(Из личного архива Э.А. Воробьева)

Однажды в Москве меня пригласил какой-то человек из КГБ и сказал: «Товарищ капитан, по нашим сведениям у вас есть материалы, которые вы привезли с собой из Чехословакии. Это так?» Я подтвердил. Он меня спросил, могу ли я их ему показать, и я, конечно, согласился. «Ну, принесите завтра», – говорит. Назавтра я их ему принес; я жил от них неподалеку. «Зачем они вам?» – спрашивает. Я ответил, что на память – это, мол, было первое мое крещение, не боевое, но все-таки. И они у меня все эти материалы забрали.

– Вы протестовали?

Генерал-лейтенант Воробьев – командующий Центральной группой войск. ЧССР, 1987 год

(Из личного архива Э.А. Воробьева)

– Нет. Я хорошо знал, что, если я начну протестовать, это может иметь неприятные последствия. Так что я предпочел все отдать.

– Вы когда-нибудь слышали о людях, которые протестовали против вторжения в ЧССР на Красной площади?

– Я узнал о них только потом.

– И что вы о них думали?

– В духе своего тогдашнего мышления: что это люди, которые не согласны с социалистическим строем и с линией партии. Я посещал занятия по марксизму-ленинизму и в таком же духе и думал. Я говорил себе, что это какие-то сумасшедшие, которых обманула западная пропаганда, и известие об их протесте на мое мировоззрение не повлияло. Хотя я их поступок про себя и отметил, но подробно его не анализировал.

И все-таки их решимость идти против всех меня зацепила. Помню, я уже тогда задумался над тем, что их к этому подтолкнуло. Ведь было ясно, что своей цели они не добьются. Я говорил себе, что это смелые люди. Вот и все.

– Когда вы решительным образом пересмотрели свое отношение к событиям 1968 года и к своему участию во вторжении в ЧССР?

– В середине 1980-х годов, когда я вернулся в ЧССР в качестве командующего Центральной группой войск СССР. Я говорил тогда с обычными людьми, и те мне объясняли, чего, собственно, хотела Чехословакия в 1968 году. Потом наступил 1989 год, и наше политическое руководство публично осудило ввод войск в Чехословакию. Ясно сказало, что ввод войск в Чехословакию был политической ошибкой. Если это признали политики, то пришлось и мне выступить против этого.

– Это было тяжело?

– Тяжело, но ничего не поделаешь.

– Значит, вы сожалеете о случившемся?

– Конечно, это вызывает во мне сожаление. Я активно участвовал в политике, которая в 1989 году была оценена советским руководством как ошибочная. Я являлся ее составной частью, независимо от того, что я получил приказ, а значит, как человек военный, мало что мог поделать. В любом случае произошла ошибка, и назад ничего не воротишь.

Вывод войск

– В 1987 году вы вернулись в Чехословакию – на этот раз как командующий Центральной группой войск. Вам подчинялось более 70 тысяч человек. Это была огромная сила. Когда в 1989 году в нашей стране начались революционные события, у вас не появилось желания в них вмешаться? Никто не обращался к вам с такой просьбой?

– Ни желания, ни возможности вмешаться у меня не было, и никто меня об этом не просил. Взгляните на это в контексте времени: уже с середины 1980-х годов в самом Советском Союзе тоже ощущались большие изменения. Пришел Горбачев, а с ним – перестройка. Такие же изменения шли и в Восточной Европе. Я это понимал и так ко всему этому и относился.

– Но ситуация оставалась напряженной и неясной до самого конца 1989 года. Тогдашний советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе недавно заявил, что в октябре 1989 года он летал с Михаилом Горбачевым в ГДР, чтобы помешать кремлевским «ястребам» использовать тамошние советские войска в какой-то вооруженной операции.

– Шеварднадзе сильно преувеличивает. Такой опасности не существовало. Ведь подобные приказы не отдаются случайно, тайно или в состоянии опьянения. В армии существует определенный порядок. Не могу говорить за других, но лично я такую возможность исключаю. Даже если бы кто-то из Москвы попытался приказать мне вмешаться, об этом должны были бы знать советский глава правительства Рыжков и президент Горбачев. В случае необходимости я сам бы его проинформировал. С Горбачевым мы в 1980-х годах лично встречались. Он несколько раз подчеркивал, что мы не должны вмешиваться в события в Чехословакии. Его политика была четкая: ни в коем случае не повторять 1968 год. Этих инструкций мы и придерживались.

– К вам не обращался кто-нибудь из тогдашнего чехословацких руководителей – например, Густав Гусак?

– Гусак был настолько умным и ловким политиком, что, даже если бы ему и потребовалась наша помощь, он никогда не обратился бы напрямую. Он обращался к Горбачеву. Но тот его не поддержал.

– Вскоре после «бархатной революции» выяснилось, что новые чехословацкие власти попытаются вытеснить вас из страны как можно быстрее. Как вы и ваши солдаты на это реагировали?

– Как на логический процесс. Мы пробыли в Чехословакии двадцать лет. Я разговаривал со множеством чехов и словаков, и у всех была четкая позиция: мы терпели вас тут двадцать лет, пора вам уходить. После «бархатной революции» чаша чешского терпения переполнилась.

С моими людьми было сложнее. Они ощущали определенную обиду. Когда тогдашнее советское руководство назвало оккупацию Чехословакии ошибочным и достойным сожаления шагом, некоторые мои подчиненные никак не могли с этим смириться. Они не чувствовали за собой вины за 1968 год. Я объяснял им ситуацию, успокаивал их, но эта обида в них ощущалась.

Однако гораздо серьезнее было другое: 56 процентов наших военнослужащих не имело в СССР жилья. Все предвидели, что возвращение окажется непростым делом, и боялись того, что наступит.

– Тогдашние члены чехословацкой делегации говорят, что кремлевские «ястребы» пытались всячески саботировать переговоры о выводе воинских частей из ЧССР.

Командование Центральной группы войск незадолго до отлета из ЧССР, в центре – генерал-полковник Э.А. Воробьев. 1991 год

(Из личного архива Э.А. Воробьева)

– Возникали разные проблемы, но главной была, конечно, проблема с квартирами и размещением солдат. Поэтому все так и тянулось. Сначала наша сторона попросила на вывод пять лет, но постепенно эта цифра уменьшалась – четыре, а потом три года. В конце концов мы управились еще быстрее. Но этому предшествовали долгие переговоры.

Мне как главнокомандующему советскими воинскими подразделениями в ЧССР было ясно, что чем раньше мы уйдем, тем организованнее и спокойнее пройдет весь процесс. Представьте себе военнослужащих, которым сообщают, что они будут уходить в течение пяти лет. Что станется с их моралью и дисциплиной? Что с ними произойдет, когда они узнают, что уедут домой еще так нескоро? Поэтому я настаивал на скорейшем выводе и думаю, что в конце концов у нас все получилось.

– Вы часто встречались с чехословацкой делегацией. Кого из ее членов вы вспоминаете? Какое впечатление они на вас произвели?

– Я запомнил Михаэла Коцаба[43]. Мы с тех пор несколько раз встречались, и, думаю, мы с ним друзья. Переговоры были тяжелые, в первые месяцы все держались строго и сдержанно. Но постепенно мы нашли общий язык, и дело пошло. Коцаб даже пригласил меня на свой пражский концерт. Я знал, что он музыкант, но это приглашение меня удивило.

Эдуард Воробьев во время переговоров с Михаэлом Коцабом. 1990 год

(Фото Карела Цудлина)

– И как вам понравился концерт?

– Это было впечатляюще. Коцаб меня ждал и провел вперед, на почетное место. Такую музыку я обычно не слушаю, но было интересно. Чехословацкая молодежь была в восторге, и я понял, что Коцаб в своей стране очень популярен.

– Советские солдаты оставили после себя в Чехословакии настоящий разгром. Нанесенный ущерб, в основном экологический, ликвидировало чешское правительство, и это обошлось в сумму порядка 6 миллиардов крон. Почему ущерб оказался так велик и почему вы не смогли этому помешать?

– Вы меня этим вопросом как-то немного удивили. Мы не оставили после себя ни одного объекта, по которому обе стороны не подписали бы акт передачи. Что чешская сторона была вынуждена вкладывать какие-то большие деньги, это для меня неожиданность. Мы решили все еще тогда, и никаких больших проблем не возникало.

– Это касалось в основном химического загрязнения и загрязнения окружающей среды.

– Мы не оставили после себя никаких химических веществ, ничего опасного. Все бывшие склады и резервуары мы передали как полагалось. Названная вами сумма как-то у меня не укладывается в голове.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК