«Мы были незваными гостями» Беседа с Борисом Шмелевым

Борис Валентинович Шмелев (1948) родился и вырос в Москве. В 1967 году добровольно пошел на срочную военную службу в 1141-й артиллерийский полк 7-й гвардейской десантной дивизии, базировавшейся недалеко от Каунаса. В 1968 году ефрейтор Шмелев вместе с остальными солдатами был отправлен в Чехословакию. После демобилизации в конце 1969-го работал архивистом, служащим в государственных учреждениях, освоил ряд других профессий. Воспоминания о своих чехословацких впечатлениях издал в 2004 году в Москве под названием «Пражская осень. Лирические записки десантника»[44].

– Почему вы решили служить в десантных войсках?

– Свою роль тут сыграла романтика. Я был молодым парнем из Москвы, которому его девушка дала журнал «Юность» с «Теорией невероятности» Михаила Анчарова[45]. Прочитав ее, я бросил учебу в геологическом институте и добровольно пошел в десантники.

– Десантники – крутые ребята…

– Вот именно. Что такое десантник, нам объяснил командующий этими войсками генерал Маргелов[46]. Он лично объезжал полки и разговаривал с солдатами. Называл нас «сынки». Когда к нам приехал, спросил: «Сынки, что такое десантник? Десантник – это презерватив, вещь одноразовая. Ваша задача – высадиться в тылу врага и там ценой любых жертв подготовить условия для прихода основных сил армии».

Борис Шмелев. Москва, 2011 год

(Фото Татьяны Чебышевой)

Маргелова мы боготворили. Мы были молодые, наивные и горячие. В подразделениях он создавал атмосферу единства и гордости, мы чувствовали себя героями. Нас дразнили «маргеловскими головорезами», и нам это льстило. Официальное сокращение ВДВ кто-то переделал во «вряд ли домой вернемся». Такая вот атмосфера царила в подразделениях.

– Вы горячо поддерживали советский режим? Как вы тогда относились к коммунистической власти?

– Мы были детьми так называемой хрущевской «оттепели». Только что разоблачили культ личности, ослабела цензура, стали выходить интересные книги, показывали фильмы новых режиссеров – Марлена Хуциева и других. Но в социализме никто не сомневался. Изменения мы воспринимали положительно – он избавился от бремени прошлого и стал сильнее, чем раньше. Нам говорили, что мы живем при социализме и скоро придет коммунизм. И мы этому верили.

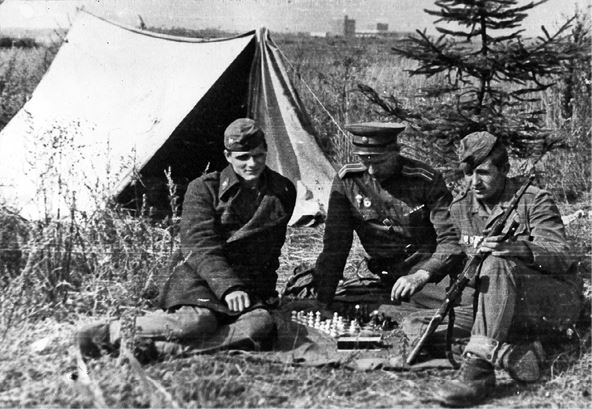

Командующий ВДВ, генерал армии В.Ф. Маргелов в расположении 7-й дивизии ВДВ. Аэродром «Рузине» (Прага), октябрь 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

– У вас не возникало сомнений?

– В 1960-х годах, можно сказать, не возникало. Не забывайте, что нам тогда и двадцати не было.

– Что вы знали о Чехословакии до августа 1968-го? Как вы себе ее представляли?

– Представление о Чехословакии мы, солдаты, получили в основном в средней школе. По урокам истории мы помнили Гуситские войны, Яна Гуса и Яна Жижку. По географии – Татры и столицу Прагу, один из прекраснейших городов мира. Общее впечатление было следующее: Чехословакия – экономически и культурно развитая страна, расположенная в центре Европы, братский и дружественный народ.

Ваша страна ассоциировалась у нас тогда главным образом с двумя событиями. Во-первых, с восстанием чехословацких легионеров в 1918 году: они наносили удары советским войскам от Средней Волги до самого Владивостока, их называли главным отрядом империалистической военной интервенции, стремившейся в зародыше задушить советскую власть. А во-вторых, с освобождением Праги советскими войсками в мае 1945-го, последней операцией Красной армии в Европе во Второй мировой войне.

– Меня удивляет, как много вы знали о ЧССР. Большинство ваших коллег утверждает, что имели о Чехословакии весьма туманные представления…

– Тут надо уточнить одну вещь: в десантники брали только людей с полным средним образованием, хотя их уровень, конечно, между собой отличался. Но то, что Советская армия освободила Чехословакию в 1945 году, знали все. И легионеров некоторые солдаты вспоминали. Кое-кто даже говорил полушутя, что вторжение в 1968 году – это реванш за поход легионеров через всю Россию.

Знали мы и роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка», он хотя и не был включен в обязательный школьный список литературы, но среди советских людей пользовался огромной популярностью. Купить его было практически невозможно, а в библиотеках на него записывались в очередь. Я получил эту книгу в подарок от отца в 1959 году, любил ее и прочел несколько раз. В разговорах с остальными солдатами я обнаружил, что его читала как минимум половина. Оказалось даже, что их больше, чем прочитавших «Войну и мир» Толстого, хотя эта книга входила в школьную программу.

Что до музыки, за рубежом вас, конечно, представлял Карел Готт[47]. Все мы знали качественную чехословацкую обувь, в принципе единственную, которую можно было в Москве достать без проблем. Знаменит был чешский хрусталь и вообще чешское стекло, имевшееся в любом приличном доме. Хорошая слава шла о чехословацких мотоциклах «Ява» – тогда в СССР это были такие социалистические «харлей-дэвидсоны». Вы отлично играли в хоккей и варили отличное пиво, которое было в московских магазинах нарасхват.

– Когда вы впервые узнали, что в Чехословакии что-то происходит и что вам придется участвовать в военном вмешательстве?

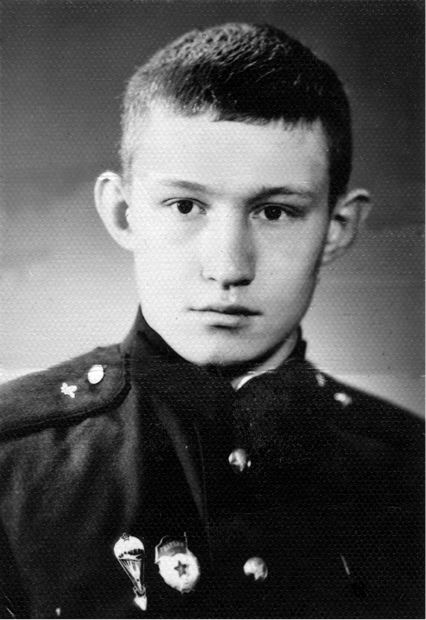

Ефрейтор Шмелев, город Калвария, Капсукасский район Литовской ССР (ныне Мариампольский уезд Литвы). 1968 год

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

– Об этом начали говорить где-то в апреле, осторожно, скорее намеками. Сначала командиры говорили о возможных учениях в «братской социалистической» Чехословакии. Нам это казалось интересным. Никто из рядовых солдат не отказался бы поучаствовать в экскурсии за границу, потому что такой шанс выпадал редко.

С наступлением лета в дивизии нарастала нервозность. Многим начало казаться странным, что нас то и дело приводят в состояние боевой готовности, что из-за одних-единственных заграничных учений надо призывать на службу из запаса и на сто процентов увеличивать личный состав.

7-я дивизия ВДВ на построении. 1968 год

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

Политзанятия из-за Чехословакии стали жестче. Нам постоянно напоминали о тогдашней американской агрессии во Вьетнаме, об израильских военных акциях против арабских соседей и т. д. Происходящее в ЧССР нам объясняли в этом же контексте – как угрозу социализму и всему Восточному блоку. В Западной Германии якобы усиливаются реваншисты, и армии НАТО готовятся под прикрытием учений занять Чехословакию, чтобы вбить клин между странами Восточного блока и подобраться к границам Советского Союза.

– Но Чехословакия в 1968 году уже более двадцати лет была неотъемлемой частью так называемого социалистического лагеря. Вам объясняли на политзанятиях, откуда вдруг взялась «контрреволюция»?

– Политруки говорили очень расплывчато. Склоняли такие термины, как «враги социализма», «контрреволюционеры» или «агенты мирового империализма», так что точного представления мы из их лекций получить не могли.

– Это не будило в вас недоверие?

– Нет, это укладывалось в классические схемы, в которых воспитала нас советская власть: кругом враги, со всех сторон империалисты. Враг коварен, слабых он подталкивает к предательству родины и идей социализма.

– Так что серьезных сомнений у вас не было?

– Нет, не было. О Пражской весне мы ничего конкретного не знали, неоткуда было самостоятельно получать информацию. В Москве люди могли слушать «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкую волну» или другие иностранные радиостанции и составлять собственное мнение, а мы в казармах были в полной изоляции. Промывание мозгов, доведенное до совершенства Сталиным, продолжалось бесперебойно, особенно в Вооруженных силах. Извне это представить себе невозможно – вы пережили лишь слабое подобие сталинского идеологического урагана. Поэтому повторяю: о Пражской весне мы не знали ничего конкретного, так же как огромное большинство советских людей, и к тому же мы не сомневались в том, что нам говорили наши офицеры.

Подготовка

– Как конкретно вы готовились к вторжению в ЧССР?

– Принципом функционирования советских ВДВ была постоянная боеготовность, так что мы особо и не готовились. Ночью 29 июля 1968 года пришел приказ передислоцироваться на аэродром неподалеку от нашей литовской базы. Но через несколько часов приказ был отменен, часть подразделений вернулась в казармы, а мы, кто остался, разбили лагерь на поляне по соседству с аэродромом. Мы жили в палатках и ждали, когда нам прикажут действовать.

– Сколько это продолжалось?

– В общей сложности не меньше трех недель. Между тем армейский «беспроволочный телеграф» распространял все «более верные» новые слухи: что приказ о вводе войск в Чехословакию отменен и мы скоро вернемся в казармы или, наоборот, что скоро вылетим. На макете Праги мы снова и снова изучали передвижение подразделений, и одновременно политруки снабжали нас все новыми данными о происходящем в ЧССР. Группа контрреволюционных элементов там якобы пытается реставрировать капитализм, чего им социалистический лагерь позволить не может. Политруки для пущей важности добавляли к этому пикантные детали: возможно, нам придется разгонять демонстрации гражданских лиц, ввязавшихся в контрреволюцию. Приказ был жесткий: каждый солдат принимает решение об открытии стрельбы самостоятельно, не дожидаясь приказа командира[48]. Нам было велено отвечать на стрельбу стрельбой. Вспоминаю, как перед самым вылетом ко мне подошел наш водитель Леша Мельник, который жил под Одессой, и незаметно сунул в руку бумажку со словами: «Боря, тут адрес моих… Если что случится, напиши им».

В полной боевой готовности, город Паневежис, Литовская ССР, в районе военного аэродрома. 30 июля 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

– То есть вы готовились к боям…

– Да, такое вот было задание. Нас учили «поражать живую силу противника». Каждый справлялся с этим по-своему, но, думаю, никому не приходило в голову, что нам в Чехословакии действительно придется стрелять в людей, в гражданских. Однако наши командиры и политруки знали, что нас пошлют против обычных людей. Отсюда эти упоминания о возможной стрельбе на собраниях или демонстрациях, где будто бы могут собраться контрреволюционеры, которых придется ликвидировать.

– Даже это вас не смутило?

– Нельзя забывать, что нам тогда было лет по двадцать. Нас переполняли военная романтика и истории о борьбе добра и зла, о победе социализма над капитализмом. К тому же среди нас ходили рассказы о 1956 годе, когда нашу дивизию отправили на передний край в Будапешт. За пару дней она якобы потеряла почти треть своего состава. У нас было ощущение, что нас ждет нечто подобное.

– Как вы были оснащены?

– Мы получили боевые патроны – каждый по 255 автоматных патронов, треть – трассирующие для ночной стрельбы, остальные – классические. К этому – по две гранаты, так называемые лимонки (F-1). Разведка получила еще противотанковую гранату. У меня было свое связистское оснащение – средства для расчета координат стрельбы, алюминиевый столик и лампочка с батареей для работы ночью. А еще автомат, нож, противогаз, магазины, полевая сумка и вещмешок.

– Где и как для вас началась операция «Дунай»?

– В ночь с 20 на 21 августа 1968-го, так же как и для большинства остальных. Нас погрузили в большой транспортный самолет Aн-12 и в четыре часа утра московского времени отправили в Прагу. Перед самым отлетом нам сообщили, что первым вылетел самолет с разведчиками. Если бы руководство пражского аэродрома «Рузине» отказалось сотрудничать, им было приказано прыгнуть с парашютом и обеспечить бесперебойное приземление подразделений.

В Праге

– Полагаю, вам в «Рузине» сопротивление никто не оказывал…

– Нет, приземление в Праге прошло без проблем. Под рев двигателей нашего огромного самолета мы выскочили наружу. Вспоминается одна смешная история: мы проталкиваемся наружу, наш командир пытается перекричать двигатели, и вдруг ветер срывает с него фуражку. Она весело скачет под крыльями самолетов. Командир мне кричит, чтобы я ее принес, и я вместо решения боевой задачи начинаю гоняться по аэродрому за фуражкой. Когда метров через пятьсот я ее наконец-то поймал, у меня появилось время оглядеться кругом.

Советские десантники на пражском аэродроме «Рузине». Август 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

Нигде не стреляли, на крыше аэропорта мы увидели нашу разведку. На взлетно-посадочную полосу садились все новые самолеты, их были десятки. Из них выезжала боевая техника. Самолеты сразу убирали в сторону, чтобы могли садиться следующие. Весь аэродром заполнило зеленое море военных машин и техники, затянутой брезентом. Некоторые машины мешали друг другу, так что возникали пробки и заторы.

– Какие были конкретные задачи у вашего подразделения?

– Сначала мы оставались в аэропорту, где обеспечивали приземление следующих подразделений. У меня до сих пор сохранились список и координаты потенциальных целей. На нем было 105 точек – Генеральный штаб, министерство обороны, Пражский град, телевидение, посольства СССР, США и других стран, студенческие общежития, университет, парламент, редакция газеты «Млада фронта», больницы, тюрьмы и прочее. Позже нас перевели ближе к центру. Потом мы передвигались между центром и «Рузине» – несколько дней проводили там, а потом возвращались обратно.

Советские десантники в центре Праги. Август 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

– Была ли для вас неожиданностью реакция местных жителей?

– Была. Такого резкого и массового сопротивления мы не ожидали. Было очевидно, что люди не понимают, зачем мы приехали. Не ожидали мы и их спокойных, но настойчивых аргументов, почему нам здесь не рады и почему наша помощь никому не нужна… На заборах и стенах домов появлялись надписи, направленные против нас: «Оккупанты, уезжайте домой», «Это наше дело», «Москва – 2000 км» и т. д. На меня очень подействовала листовка, написанная по-русски, где пражане призывали нас задуматься, почему люди не приветствуют нас, как в 1945 году.

– Это как-то на вас повлияло?

– Первые две недели открыли нам глаза. Мы поняли, что положение в ЧССР совсем не такое простое, как нам говорили политруки. Мы оказались тут незваными гостями.

– Как вы с этим справлялись? У вас была возможность разговаривать с людьми?

– Почти нет, общение было очень затруднено. Политруки следили за нами, у них на этот счет были жесткие инструкции. За каждым из нас офицер, конечно, ходить не мог, так что иногда удавалось с кем-нибудь перекинуться двумя-тремя словами, но это нельзя назвать разговором. Как только мы хотели остановиться, командиры нас окликали.

Однажды мне удалось примерно десять минут незаметно разговаривать по рации с одним чешским радиолюбителем. Он убеждал меня, что в ЧССР нет никакой контрреволюции, и спрашивал, почему мы их оккупировали. Я его убеждал, что мы приехали на помощь. Потом разговор прервался.

Конечно, все это вызывало у нас вопросы, но «копать глубже» возможности не было. Даже образованные солдаты, готовые задуматься над тем, что видят вокруг, – к ним, с вашего позволения, осмелюсь отнести и себя, – не сумели понять ситуацию. Мы были одни, наблюдали лишь обрывки реальности и к тому же находились под давлением политруков. В конце концов мы сделали вывод, что все чехи контрреволюционеры и что правда на нашей стороне, просто контрреволюция проникла глубже, чем мы вначале думали.

– Говорят, советское командование снабжало вас прессой и листовками из Москвы…

– Так о нас прежде никогда не заботились. На нас валилось море советских газет и листовок. Сначала нас страшно интересовало, что о нас пишет советская печать, как родина ценит наш героизм. Но статьи оказались странные, утомительные, какие-то торжественные и абсолютно не соответствовали реальности. Они были о том, как якобы радуются нашей помощи чехи и словаки и как горячо нас приветствуют. Забавнее всего были тексты про то, как чешские девушки влюбляются в советских солдат… Сначала мы это читали, но потом нам надоело.

– Какое впечатление произвела на вас Прага как город?

– Я родился, вырос и жил в Москве, считавшейся «витриной развитого социализма». И все равно разница между Прагой и Москвой бросалась в глаза – конечно, в пользу чехословацкой столицы. Архитектурный и культурный уровень был выше. Люди лучше одевались, город выглядел более цветным и ярким. Дома чистые и ухоженные, многие из них казались новыми, хотя и простояли десятки лет. Дворики были в хорошем состоянии, улицы опрятные.

Из фотоальбома Йозефа Коуделки «Вторжение 1968»

Больше всего меня поразило, что вдоль дорог часто росли фруктовые деревья: яблони, груши и сливы. Фрукты как раз дозревали, и, должен признаться, мы их рвали: фруктовая норма нам полагалась мизерная, а так иногда удавалось их поесть. Особенно сливы были вкусные и ароматные. Уровень магазинов оценить не могу, обычно они были закрыты, а насильно мы в них не вламывались. Но мы все равно понимали, что ассортимент и продуктов, и других товаров богаче, чем у нас. В целом подтвердились впечатления наших предшественников от 1945 года: люди в Центральной Европе живут много лучше нас, граждан «ведущей силы социалистического лагеря».

– Участвовали ли вы, находясь в Праге, непосредственно в вооруженных столкновениях?

– Первые две недели кто-то по ночам регулярно обстреливал наши позиции из жилых домов неподалеку. Это были то одиночные выстрелы, то залпы. Мы укрывались за техникой или во временных окопах и иногда стреляли в ответ. Мы ждали, даст ли командир приказ выстрелить из гаубицы. Выстрелы, к счастью, никого из нас не убили и не ранили, так что ответных мер не было. Все мы понимали, что сталось бы с жилым домом, стоящим на расстоянии 1 – 2 километров, если бы наша гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра выстрелила по нему своим сорокакилограммовым снарядом.

Советские десантники в Праге. Август 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

– У вас есть предположение, кто в вас стрелял? Судя по историческим источникам, это были явно не чехи. Это не могла быть провокация или беспорядочная стрельба друг в друга?

– Не знаю, не могу сказать. Но, по-моему, было бы странно, если бы это оказалась провокация или беспорядочная стрельба. Это продолжалось непрерывно две недели. Чехи имели право защищаться.

– Тем не менее они, согласно всем доступным сведениям, не стреляли.

– Не знаю.

– В своих воспоминаниях, размещенных в интернете, вы описываете кровавый инцидент, свидетелем которого стали в центре Праги. Можете рассказать о нем подробнее?

– Это произошло примерно 28 августа. Мы ненадолго уехали из части и на военной машине добрались до центра Праги. Там была площадь и рядом – железнодорожная станция. Я уже не помню, был это именно вокзал или только какая-то остановка. Я вообще плохо ориентировался в городе. Там неподалеку стояли немецкие части, их почему-то не послали на операцию в центр[49]. И немцы старательно охраняли свои позиции.

Мы ехали в затянутом брезентом кузове военного грузовика ГАЗ-66, так что я все видел через щель в брезенте.

На этом месте сходились три улицы. Одна вела к вокзалу (или станции), и на ней стояла толпа протестующих пражан. Мы подъехали к устью второй улицы и, наткнувшись на демонстрантов, остановились. Немецкая машина ехала по третьей улице в сторону своей стоянки возле железнодорожной станции. То есть ей нужно было пробить себе путь в толпе.

Я видел, как их пулеметчик начал стрелять. Не могу сказать, стрелял он поверх голов людей, в них или под ноги. Знаю лишь, что толпа с криком разбежалась, а на земле остались лежать четыре или пять человек[50]. Нашего молодого офицера, сидевшего в кабине, эта история застала врасплох, и он быстро приказал водителю уехать.

– Можете вспомнить, где именно это было?

– К сожалению, нет. Нам, рядовым и даже сержантам, карты в руки не попадали. Даже я, связист, чтобы определять направление стрельбы и рассчитывать координаты, пользовался самыми простыми чешскими туристическими картами масштабом 1:45 000 или 1:46 000. Сегодня это кажется почти смешным, но так оно и было. Возникало ощущение, будто вторжение готовили в такой спешке, что проще оказалось купить обычные туристические карты, чем скопировать карты военные, оставшиеся в Генеральном штабе Советской армии со времен Второй мировой войны.

– Как на вас подействовал этот инцидент?

– Ужасно, как же еще. Но это длилось лишь мгновение, я не знал, убиты эти люди или только ранены. Других случаев стрельбы в людей я не видел.

– Во время вторжения в Чехословакию в разных частях страны погибло более ста гражданских лиц. Они стали жертвами стрельбы иностранных солдат, дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных этими последними, и других трагических ситуаций, связанных с вводом иностранных войск. Как вы относитесь к этим фактам?

– Точных цифр я не знаю, но умирали и советские солдаты. Конечно, это все было страшное, но логичное следствие военной операции. Люди оказывали солдатам сопротивление, ложились под гусеницы танков, так что рано или поздно должно было случиться нечто подобное.

– Это вызывает у вас сожаление?

– Естественно. Просто я говорю, что этого следовало ожидать.

– Советские солдаты в Праге и других частях Чехословакии довольно часто разворовывали и уничтожали оборудование тех или иных объектов. Были ли вы свидетелем чего-нибудь подобного?

– Лишь косвенным. В первый же день политруки приказали нам, чтобы мы никому не позволяли фотографировать наши позиции. Вначале были те, кто пытался это делать, но наши десантники изымали у них дорогие иностранные фотоаппараты и кинокамеры и с удовольствием разбивали их о бетон. Особенно тут отличались деревенские парни. Взять их себе они не могли, потому что были бы строго наказаны.

Еще мы как-то получили приказ конфисковать автомобили для перевозки боеприпасов. Мои сослуживцы высадили водителей двух больших грузовиков «татра» и погрузили на них наши боеприпасы. Разведчики для разнообразия конфисковали в центре Праги блестящий черный микроавтобус «мерседес».

– Для вас не имело значения, что это еще больше убеждало чехов и словаков в том, что вы варвары?

– Это были скорее исключительные случаи. К тому же люди получали приказы, а тут особо не порассуждаешь. То, что симпатию чехов и словаков этим не завоюешь, мы понимали, но голову над этим не ломали. Мы воспринимали происходившее как приключение, как часть операции, большего тут искать не стоит.

С рацией. Борис Шмелев в центре, без головного убора. Аэродром «Рузине» (Прага). Конец 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

В СССР

– Когда и как вы покинули Чехословакию?

– В конце сентября 1968-го у нашей дивизии отобрали боевые боеприпасы – гранаты и патроны. Каждого при этом старательно обыскали. В конце года мы вернулись на литовскую базу. Нас там ждали оркестры, демонстрации, цветы, речи и слезы умиления. Часть призванных запасников были из Литвы, и их семьи радовались, что они вернулись живыми и здоровыми.

Командир полка и другие офицеры получили награды, вместе с ними и одного рядового отметили. А мы, все остальные, получили письменные благодарности от министра обороны.

– Из Чехословакии вы вопреки запрету вывезли уникальные фотографии, относящиеся к вторжению. Как вам это удалось? Вы говорили, что досматривали всех очень строго.

Советские десантники в ЧССР. Сентябрь 1968 года

(Из личного архива Б.В. Шмелева)

– Это был риск, но у меня получилось. Я долго думал, как все это провезти. В конце концов мы с сослуживцем разобрали рацию и провезли снимки в ней. К счастью, их никто не нашел.

– Как вы сегодня оцениваете вторжение войск государств Варшавского договора в Чехословакию?

– Когда я теперь вспоминаю об этом, то чувствую себя невольным соучастником вмешательства, задушившего законное чехословацкое стремление к демократизации и большей свободе.

– Когда и как вы к этому пришли?

– Я осознал это вскоре после возвращения домой в Москву. События в ЧССР значительно повлияли на ситуацию в Советском Союзе. Брежневское руководство боялось повторения пражской весны и потому начало снова по-сталински закручивать гайки, хотя на этот раз уже без откровенно кровавых репрессий. Никто из нас особо не хвастался своим участием в августовском вторжении, люди не писали воспоминаний, не создавали ветеранских объединений, не собирались на годовщины операции. Время от времени мы вспоминали об этих событиях вдвоем, втроем – но скорее пили водку, чем отмечали.

Не забуду ночь 5 декабря 1969 года, когда нас после демобилизации отправили на поезде домой в Москву. Мы приехали на Белорусский вокзал, а потом – а нас было несколько сотен – направились по ночной улице Горького к Кремлю. Мы пели, кто-то играл на гитаре, кто-то барабанил или кричал – так уж оно заведено. Между Центральным телеграфом и Моссоветом мы встретили старого ветерана войны. Наверное, ему не спалось и он гулял по городу. «Чего это вы тут разорались?» – окликнул он нас строгим командирским голосом. Кто-то из толпы ему весело ответил: «Молчи, дед, я Прагу брал!» «Ну и дурак!» – отрезал в ответ ветеран[51]. Наверное, это и есть самая честная оценка нашей тогдашней «работы», какую мне доводилось слышать.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК