Томаш Гланц Позор[91] О восприятии ввода войск в Чехословакию в литературных и гуманитарных кругах

Томаш Гланц (р.1969) закончил философский факультет Карлова университета в Праге. В настоящее время – приглашенный профессор Цюрихского университета. Автор книг по русской культуре и литературоведению; также занимается историей славянской мысли, эстетикой авангарда и современной культурой.

Во время презентации чешского издания этой книги в 2011 году один из российских участников сказал, что, по его убеждению, 21 августа 1968 года стало для заметной части советского общества одной из важнейших дат истории XX века, сопоставимой по своему символическому значению с 5 марта 1953 (смерть Сталина) или с 22 июня 1941 (начало войны). Сравнительную значимость различных исторических дат трудно определять точно; но можно с уверенностью сказать и доказать конкретными документами, что оккупация Чехословакии оставила – прежде всего, в образованных слоях советского общества (но не только) – важный след. Некоторые авторы в этой связи говорят даже о смене политического и гражданского мировоззрения.

Владимир Алейников, один из активистов СМОГа[92] – наиболее известной из групп, существовавших в московском литературном андеграунде в середине 1960-х, – назвал в своих воспоминаниях начало 1970-х периодом распада неформальных групп и потери любого энтузиазма или наивного оптимизма[93]. Андрей Сахаров писал, что именно оккупация Чехословакии бесповоротно похоронила идею социализма[94]. Литературный критик Алексей Кондратович, в 1961 – 1970 годах занимавший пост заместителя главного редактора журнала «Новый мир», в своих мемуарах еще более резко высказывался о крахе последних иллюзий и надежд[95]. «Смерть всех иллюзий» – так ретроспективно охарактеризовал восприятие интеллигенцией событий 1968 года и Алексей Бородин, руководитель Российского академического молодежного театра, в котором в 2011 году режиссер Адольф Шапиро поставил пьесу Тома Стоппарда «Rock’n’roll» (эта пьеса – рассказ о чехословацкой истории 1970-х и 1980-х годов через призму возникновения, действия и преследования членов группы The Plastic People of the Universe и чешского андеграунда в целом)[96].

В приведенных выше цитатах сформулирован опыт, который сложился и у меня – за двадцать пять лет бесед с самыми разными представителями российской и в прошлом – советской интеллигенции, научной, литературной и художественной элиты, но также с людьми на улице, в поезде, во время бесед, в столицах и в провинции, в России и в бывших советских республиках.

В настоящей статье, которая в сокращенном виде была опубликована сначала в чешском издании этой книги и потом в журнале «Новое литературное обозрение», я попытался собрать некоторые свидетельства рефлексии советской интеллигенции по поводу Пражской весны и ее подавления. Об этой рефлексии многие говорят, некоторые пишут, но никто не попытался до сих пор ее проартикулировать в письменном виде. Предлагаемый материал фрагментарен – его можно было бы расширять сколько угодно. Но я ставил перед собой задачу не столько достичь большого объема документирования, сколько обозначить описываемое явление на нескольких примерах.

Общая схема взаимосвязи между возрастанием политических свобод и постепенной отменой цензуры в Чехословакии 1960-х (на самом деле уже начиная со второй половины 1950-х) и ответной реакцией советского общества известна. В СССР многие следили за процессом чехословацких реформ с симпатией и надеждой на их продолжение, которое могло, как тогда было принято считать, оказаться полезным для дальнейшего развития и «гуманизации» социалистического, коммунистического проекта. Закрытую форму социализма, достигшую своего пика в эпоху сталинизма и при Хрущеве и Брежневе все еще отличавшуюся репрессивным характером, стратегиями исключений, наказаний, преследований и запретов, сопровождавшихся образованием разных форм так или иначе «подпольной» деятельности, должен был сменить открытый социализм. При этом даже жители Чехословакии, получившие – особенно во второй половине 1960-х – возможность путешествовать в Западную Европу и читать западную литературу, почти не интересовались возможностью отмены монополии коммунистической партии в политической системе. Невостребованным оказался также революционный импульс студенческого движения – так, визиты в Прагу лидера «новых левых» Руди Дучке привели лишь к лучшему пониманию взаимного непонимания. Преобладающим идеалом был «социализм с человеческим лицом», в мягкой и позитивной форме, включая свободу слова, возможность критики и «демократичность». Такой государственный строй должен был стать во всех отношениях эффективным и успешно противостоять мировоззрению и экономике капитализма (стержнем Пражской весны были экономические реформы Ота Шика, надежность которых невозможно было проверить).

Летом 1968 года часть граждан СССР поверила советской пропаганде, обличавшей возрастание деструктивных антисоциалистических сил и опасность со стороны НАТО – особенно часто эта идеологема использовалась после ввода войск, когда спасение соседней страны от империалистических захватчиков и их пособников (внутреннего врага) стало оправданием военного вторжения и оккупации, именовавшихся официально «братской помощью»[97].

Братство чехов и русских – факт сам по себе не очевидный, особенно после краха идей панславизма после Первой мировой войны. Тогда «славянский вопрос» продолжали разыгрывать высокопоставленные чехословацкие политики Карел Крамарж[98] и Эдвард Бенеш[99], но развитие европейской политики не оправдало их надежд, окончательно уничтоженных коммунистическим переворотом 1948 года – триумфом насильственного братства славян в духе Сталина. К тому же тема «братства» как такового была несколько дискредитирована и в сознании советской интеллигенции тем, что ее использовал в своей риторике Сталин, обратившийся во время войны к населению Советского Союза со словами «братья и сестры» (что позже нашло много цитатных применений, включая легендарный спектакль Льва Додина с одноименным названием, поставленный по прозе Федора Абрамова, 1985 год). Тема «братства» легла в основу и Славянского комитета – инструмента сталинской геополитики 1940-х, в котором одну из главных ролей (заместителя председателя) играл Зденек Неедлы[100], в 1950-х годах дискредитировавший себя в роли министра и председателя Академии наук как исполнитель сталинской культурной политики. И тем не менее парадоксальным образом топос братства оказывается общим и для официальной пропаганды, и для противостояния ее идеологическим постулатам, для проявлений инакомыслия разного рода и направлений. «Братская помощь» фигурирует в официальной пропаганде – но братство фигурирует и в стихотворении Анатолия Жигалова, написанном непосредственно после оккупации[101] и распространявшемся в самиздате (в основном анонимно):

ну что ж, сыны и дщери

Российского имперства

сегодня в полной мере

лукавым изуверством

мы показали братьям

как за доверье платим

мы – Росское имперство

‹…›

смыкайся круг бесчестья

и в круговой поруке

Пилат умоет руки

а вор уйдет от мести

и на Христовы муки

как самый лютый враг

пойдет невинный брат[102]

Часть населения официальной пропаганде не поверила и переживала за судьбу Чехословакии. В основном эти люди считали, что реформы в Чехословакии постепенно могли бы привести к распространению социализма с «человеческим лицом» и на Советский Союз. Эту группу невозможно точно определить, но на правах рабочей гипотезы можно говорить о политически чувствительных слоях населения разных профессий, часто с высшим образованием, но также и без него. К оккупации, начавшейся 21 августа 1968 года, они относились отрицательно, как к ошибке и прежде всего как к удару по собственным надеждам.

Эта статья посвящена не Пражской весне и не ее подавлению советскими танками, а двум типам блокированной рефлексии. Одна блокировка касается восприятия чехословацких событий в России. Практически каждый политически активный гражданин России[103], родившийся в середине 1950-х годов или раньше, как правило, помнит до мельчайших деталей, как он провел день 21 августа 1968 года – и в подавляющем большинстве случаев считает этот день важным или переломным для своего отношения к советской системе. Тем не менее все эти реакции, взгляды и переживания зафиксированы – если вообще зафиксированы – лишь на индивидуальном уровне: в дневниках, мемуарах, стихотворениях, письмах. Таким образом, за пределами индивидуальной или семейной памяти, по ту сторону фрагментарных знаний конкретных людей и их устного предания, почти ничего не известно о том влиянии, которое советская оккупация оказала на сознание советских граждан. В России не только в течение первых двадцати лет после оккупации, которые пришлись на советское время, но и за последующие двадцать лет не было опубликовано ни одной книги, которая была бы посвящена теме реакции на оккупацию и рефлексии о ее значении (если не считать нескольких книг, написанных в жанре воспоминаний и эссеистики, основанных главным образом на личном опыте[104]). Отсутствует артикуляция общественного, коллективного явления, затронувшая представителей нескольких поколений. Говоря на языке терапии, мы имеем дело с избирательным невниманием, обуславливающим неспособность извлекать пользу из опыта, даже если он был ярким и значительным.

Вторая блокировка, второй тип закрытого сознания, который еще будет упомянут в конце статьи, касается чешского отношения не только к реакции в СССР на насильственный конец Пражской весны, но и отношения ко всей сфере неофициальной русской культуры; эта культура была по большому счету проигнорирована чехословацким культурным и интеллектуальным сообществом 1960 – 1980-х годов.

Исследования, публиковавшиеся до сих пор в связи с оккупацией Чехословакии, при всем своем объеме и разнообразии не касались того, как это событие отразилось в сознании, взглядах и переживаниях людей в СССР, в дискурсе относительно этого события, в риторике его восприятия и освоения.

В изучении российской рецепции оккупации Чехословакии можно обозначить два основных направления.

Первое сводится к исследованиям в области истории коммунистических партий и политических элит тогдашних государств[105]. Постепенно начинают публиковаться до сих пор неизвестные документы, главным образом из советских архивов, на основе которых можно все более и более тщательно интерпретировать события, происходившие в советском политическом руководстве в конце 1960-х – то, как принималось решение о вводе войск и его реализация[106]. Особое место занимают мемуары политиков разных стран, освещающие отдельные аспекты этой операции с индивидуальной точки зрения.

Начиная с 1990 года формируется и второе направление в изучении российской рецепции ввода войск, сосредоточившееся в первую очередь на деятельности советских диссидентов – которые, с одной стороны, публично протестовали на Красной площади[107], а с другой – фиксировали и комментировали случаи преследования и другие аспекты, связанные с «чехословацкими событиями» (например, в «Хронике текущих событий» и в отдельных текстах, распространяемых в самиздате).

Об акциях протеста противников оккупации стало известно значительно больше после годовщины 2008 года, когда пражский Институт по изучению тоталитарных режимов издал описание многочисленных случаев протеста в Советском Союзе и других странах советского блока, до сих пор остававшихся в тени «главной» демонстрации под стенами Кремля[108].

Однако люди, критикующие ввод войск, подвергались в этой связи преследованиям по всему СССР; в интернете сегодня размещен список людей, которых за выражение несогласия с оккупацией Чехословакии преследовала власть[109]. Протесты имели место даже в советских тюрьмах. Например, фотограф Виктор Балашов, основатель независимого молодежного кружка «Союз свободного разума», отсидевший в советских лагерях десять лет как политический заключенный (1962 – 1972), в августе 1968 года забрался на крышу барака в мордовском лагере, где он содержался, и развернул там самодельный чехословацкий флаг. Особый вопрос, выходящий за пределы этой статьи, касается дифференциации наказаний за проявления солидарности с чехословацкими реформаторами. Преследования демонстрантов, вышедших на Красную площадь, известны. Некоторые видные деятели советской культуры, однако, могли себе позволить выражать критическое отношение к действиям Советской армии – об этом свидетельствует не только случай Евгения Евтушенко (о котором ниже), но и рассказ Станислава Рассадина о драматурге и сценаристе А.М. Володине, авторе пьесы «Пять вечеров». Рассуждая о том, что нетрезвому Володину прощали его антисоветское поведение, Рассадин замечает: «“Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я за свободу, демократию и Чехословакию!” – мог Володин – конечно, в роковом для чешской свободы 1968-м – выкрикнуть в переполненном ресторане, и с рук это сошло, быть может, по той же причине: мало того что в России снисходительны к пьяным, но сама советская власть, со времени Сталина подраспустившаяся, могла поглядеть на традиционный национальный порок как на форму социальной близости»[110].

Правомерно задаться вопросом, как долго длилось это «потрясение», когда именно оно перешло в форму некой стабильности «нормализации», как стали называть практику оккупации и смены политического режима. Понятно, что состояние шока не могло быть длительным.

Но на первом этапе шок затронул даже многих представителей советского истеблишмента. Так, Владимир Лукин, советский журналист пражской редакции международного журнала «Проблемы мира и социализма», пишет в своих мемуарах[111] о том, как в Москве в конце августа 1968 года в кругу знакомых, в который входили прозаик Марк Харитонов и философ Мераб Мамардашвили, с волнением ловили каждую подробность, имеющую отношение к ситуации в Чехословакии. Об уровне интереса в течение первого года после оккупации свидетельствуют тексты, распространяемые в самиздате, – по России ходил не только манифест «Две тысячи слов»[112] в нескольких переводах, но и, к примеру, перевод декларации представителей чехословацких творческих союзов или перевод дословной записи выступления Карела Кинцла на заседании Пражского горкома Коммунистической партии Чехословакии[113]. Эти документы еще долго хранились в архивах советских инакомыслящих в самом широком смысле этого слова, как об этом свидетельствует, например, список изъятых предметов в протоколе обыска у ленинградца Игоря Мальского (1978 год)[114]: «9. Папка с машинописными документами под названиями “содержание 2-й части”, “содержание 3-й части”, “2000 слов (обращение к народу Чехословакии”, “Письмо Натальи Горбаневской”) и другие – всего на 84 листах»[115].

Советские государственные органы, безусловно, отдавали себе отчет во взрывном потенциале чехословацких событий еще в августе 1969 года, в дни первой годовщин ввода войск. Литературный критик Владимир Лакшин всвоих дневниках описал меры предосторожности, предпринятые в этой связи:

21. VIII. Годовщина. На совещ/ании/ редакторов две нед/ели/ назад дано указ/ание/ – стараться не писать об акции 5 стран. Это проверка – ведь прошел год. Год! В речи Гусака сказано: «Как в культурн/ом/ гос/ударст/ве мы не будем убивать несогласных с нами».

Райкомы дали распоряжения – в учрежд/ения/, на предприятиях круглосуточные дежурства. На ул/ице/ Горького – много дружинников, милиции. Боятся, а чего боятся?[116]

В августе 1969 года в стихотворной форме свою реакцию на тогда уже годовалой давности события описал богемист Олег Малевич[117]. На оккупацию в его изложении наслаивается самосожжение Яна Палаха в январе 1969 года. Чехию его лирический субъект называет «чужая отчизна моя». Но положительные эмоции по отношению к Чехословакии и ее населению были присущи большинству русских интеллектуалов – не только богемистам. Ленинградец Малевич в своих стихах тематизирует море, с одной стороны, как одну из составляющих своей идентичности, а с другой – как чешскую мечту, которая превратилась в «слезное море». В завершение он выводит на сцену, может быть, «самую чешскую» русскую поэтессу XX века, прожившую много лет в Праге и ее окрестностях, у которой был свой трагический опыт взаимоотношений с советским режимом.

Живу я у самого моря,

а море – лишь греза твоя,

о Чехия, горькое горе,

чужая отчизна моя.

Здесь ветер соленый и юный.

Прекрасны, как выстрел в висок,

поросшие зеленью дюны

и желтый прибрежный песок.

Живу я у самого моря,

душа им полна по края,

о Чехия, слезное море,

нездешняя греза моя.

И небо все в сполохах алых,

все залито кровью окрест.

По волнам, по шпалам Ян Палах

идет словно огненный крест.

И всем, кто отмечен тем знаком.

кто факелом гневным горит,

Цветаева с Пастернаком

слагают акафист навзрыд[118].

Забвение или ослабление актуальности оккупации является одной из главных тем стихотворения Виктории Каменской[119], жены Олега Малевича. Этот текст, видимо, также был написан через год после ввода войск, и в нем доминирует мотив предательства, образ танка и невозможность забыть фатальные события:

Страшнее боли нет, чем от удара друга.

Не жить и не дышать – как танком по душе.

Куда уйдешь из замкнутого круга?

Пространства рушатся – с востока, с юга

не алый мак – лишь жерла на меже.

Пусть говорят, что поздно или рано

(ах, время все умеет врачевать!)

быльем затянется и эта рана.

Всевластно время, но не всеобманно:

торчит из-под лопатки рукоять[120].

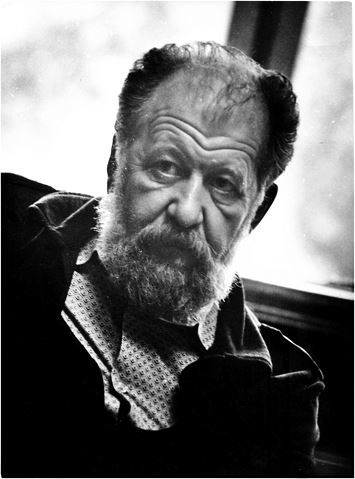

Олег Малевич и Виктория Каменская

(Из личного архива О.М. Малевича)

Специфически повышенную чувствительность того времени документирует своим творчеством даже Иосиф Бродский, никак прямо не высказывавший своего отношения к вводу войск в Чехословакию и считавший прямолинейное присутствие политической тематики в поэзии неуместным и недостойным поэзии. Тем не менее в стихотворении 1969 года, открывающем сборник Бродского «Конец прекрасной эпохи», сказано прямо: «Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика»[121]. Именно Бродский связан с историей, свидетельствующей и о длительности последствий оккупации в чешско-русских интеллектуальных отношениях. Речь идет о его полемике середины 1980-х годов с Миланом Кундерой[122], в которой, хотя речь и шла о Достоевском и характере русской или советской цивилизации, камнем преткновения стала именно интерпретация советской оккупации 1968 года.

Носителем и каталогом эмоций, относящихся к вводу советских войск в Чехословакию, стали многочисленные стихотворения, дневниковые записи и письма, в которых повторяется мотив позора и стыда, измены, разочарования и перенаправления агрессии на тело собственного народа[123].

Мотив стыда стал одним из центральных топосов восприятия оккупации. Екатерина Великанова, которая в 1968 году была студенткой географического факультета МГУ, а позже принимала участие в диссидентской деятельности, говоря о демонстрации на Красной площади, произнесла весьма значимую фразу: «Все эти люди и этот сюжет в дальнейшем прочно вошли в мою частную жизнь»[124]. Это характерно не для одной только Великановой: оккупация воспринималась как совмещение публичного и частного, это событие стало частью личной истории многих ее участников, преимущественно пассивных. Знаком этого скрещения частного и публичного, личного и политического, и стал феномен стыда, который, конечно, существовал в дискурсе об общественной жизни и до августа 1968-го, но чехословацкие события послужили его катализатором. Великанова вспоминает о том, как она, находясь в августе 1968-го в Армении, узнала о вторжении:

Там были кругом армяне. Я говорю: «Что же это случилось, как же это происходит!» И тогда один из армянских молодых людей сказал: «Это все ваши, русские». Эту фразу мы часто слышали по жизни, что это все мы, это все русские. Так что с чувством стыда мы живем уже довольно давно и, в общем-то, пообвыклись.

В другом месте той же беседы Великанова обобщает:

У Натальи Горбаневской есть строчка «Когда на площадь гонит стыд». Это ключевая фраза всего этого сюжета. Должна сказать, что если на площадь гонит стыд, то это можно рассматривать как форс-мажорный сюжет[125].

В том же интервью корреспондент Московского бюро радио «Свобода» Лиля Пальвелева говорит: «Вот смотрите, лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора звучит слово “стыд”. Оно не раз повторялось как объяснение. И есть немало свидетельств того, что даже те, кто никаким образом не участвовал, воспринимал вторжение танков в Чехословакию как чрезвычайно постыдный лично для себя, не для всей страны, а лично для себя поступок».

Семантическая пара «стыд – позор» форматирует весь комплекс как публичной, так и частной памяти о происшедшем. Художник и писатель Анатолий Жигалов, представитель направления ТОТАРТ в неофициальном советском искусстве, пишет в 1968 году стихотворение «России черный день», начинающееся со строк:

в день страшного позора,

не отвращая взора,

всмотрись, как пала тень,

двуглава и костиста,

звездою коммунистов

у славных пражских стен[126].

В биографии Юлиана Семенова рассказывается история, услышанная Семеновым и ставшая почти фольклорной, она повторяется в разных вариантах, многие люди знают кого-нибудь, кто к аналогичной истории имеет отношение как свидетель, знакомый, рассказчик или тот, кто ее уже слышал: «Одна знакомая молодая москвичка, уехавшая в Прагу с мужем-чехом, отправила свой паспорт в наше посольство с запиской: “Мне стыдно быть советской”»[127].

Мотив солидарности, гнева и бессилия[128] сочетается в этих свидетельствах со стратегией освоения события таким способом, который в итоге приводит к их отключению от источника, к некоторому «заморожению» и забвению. Характерна фраза филолога Дмитра Чижевского в письме к богослову и философу Георгию Васильевичу Флоровскому уже в октябре 1968 года: «Между тем все недовольные оккупацией ЧСР (протестовала даже коммунистическая партия… Монако!) постепенно успокоились»[129].

Язык терапии говорит о блокировании отдельных мотивов, обусловленном активизацией более мощных импульсов. Таким образом, «отсроченный» мотив может остаться в забвении, точнее, стать конкретно локализованным – в нашем случае дискурс о 1968 годе становится моментом частной памяти.

Юлиан Семенов, в отличие от большинства своих современников, в конце 1960-х годов был опытным путешественником, он побывал в качестве советского журналиста и писателя не только в Афганистане, Испании, Чили, Вьетнаме, Лаосе, на Кубе, в Парагвае, но и регулярно посещал Чехословакию, главным образом курорт Карловы Вары и Татры. По рассказам дочери, летом 1968 года он отдыхал в ГДР, после известия о положении дел в Чехословакии «напился, буянил»[130], а на второй день, наблюдая за спокойно отдыхающими на пляже людьми, начал сочинять следующее стихотворение:

21 АВГУСТА

Чаек крик и вопль прибоя,

Смех детей и солнца зуд,

Ну пойдем скорей с тобою

На роскошный белый зунд…

Все прекрасно, все сияет, говорят девицы «нет»,

(а в Москве все заседает наш высокий кабинет).

А кругом так симпатично, и вокруг такое чудо:

Одеваются наяды, раздеваются атлеты,

Самолеты пролетают, и эсминцы грозно ходят –

Так, чтоб видели их люди…

(Именно в это время Дубчек и Черник присоединились к Сво?боде для переговоров об урегулировании отношений между братским народами, вокруг которых роилась контрреволюция…)

– Я читаю Пастернака.

Да, стихи весьма прелестны…

Очень чувственны и сладки,

Как медок в конце июля…

Ха-ха-ха, скорее в море,

Ха-ха-ха, какие волны,

Пастернака бросьте в сумку,

И перемените плавки…

А песок прогрет под солнцем…

А песок увял под солнцем…

А песок умят под солнцем…

(В это время в Праге люди вышли на работу.)

– Ну смотрите же, смотрите, вон идет прелестный парень,

Загорелый, мускулистый, сколько силы в нем и страсти!

(В это время, как сообщал ТАСС, переговоры продолжались в обстановке полной откровенности и дружбы.)

– Не хочу я слышать это,

Поищите мне другое,

Надоели мне «нахрихтен»,

Я ищу себе покоя…

(Ее звали Гертруда, она работала в Дрездене ассистентом по исправлению дефектов речи. На время отпуска она сняла обручальное кольцо.)

– Надоели сообщенья,

Поищите лучше песни,

Все прелестно, все красиво,

Девушек тугие груди,

Спины юношей нагие,

И старух глаза большие…

(А над пляжем пронесся Миг-21, и дети смеялись, глядя на него, и махали ему руками, ибо он был знамением мира, и никто не знал, что именно в этот момент пилот получил приказ приготовить кнопку 2-ЗЕТ для педалирования в случае ядерного нападения подлюг из НАТО.)

Песок прогрет под солнцем,

Водицы синь тепла,

Кругом белеет море,

Эсминцы на дозоре,

И в людях берега…

(В это время Людвиг Сво?бода говорил с правительством, которое охраняли от наскоков контрреволюции советские бронетранспортеры.)

Ах, прошу вас, ах, не надо!

Здесь же пляж,

Едем вечером отсюда

В бар, где будет очень людно,

Там приперченные блюда,

Там играет старый джаз.

(А в это время Чжоу Энь Лай выступил с провокационной речью в румынском посольстве в Бухаресте.)

Ах, как дети здесь смеялись,

Будто не существовало горе,

Рыбаки сушили сети,

Говорили дамы «нет»,

(Мне сегодня, по секрету, 248 лет.)

А мужчины говорили о последних матчах в мире,

А мужчины говорили о победах на рапире,

Ну а женщины боялись за детей, что без оглядки

Все играли, все играли в салочки, в песочек, в прятки…

(А в это время орудия развернули свои жерла на Вацлавское предместье, где собралась толпа безответственных хулиганов, которые протестовали против акта братства, оказанного народами-друзьями чехам и словакам в их борьбе с контрреволюцией…[131])

С первой строфы начинается контрастное сопоставление окружающей среды с драматическими событиями, носителем которых выступают даже не люди, а самолеты и эсминцы – местный, «пляжный» вариант танков. Одновременно сразу в шестой строке – «(а в Москве все заседает наш высокий кабинет)» – вводится главный конструктивный принцип – сочетание стихов и журналистских сообщений о текущих событиях. Эти два вида отличающихся друг от друга типов текста контрастно накладываются на основное семантическое противопоставление красивой природы, беззаботных каникул – и страшных, тревожных событий. Таким образом создается напряжение, которое дальше подчеркивается тем, что сообщения журналистского характера представляют собой официальный текст сообщений, в то время как в стихах описывается жизнь сугубо частная, лирический субъект читает Пастернака, купается, загорает. Прямой параллелизм возникает между людьми, идущими на работу ТАМ, в Праге, – и загорелым мускулистым парнем, шагающим ЗДЕСЬ. Лирический субъект, однако, не радуется своему безопасному положению, ему надоели известия («нахрихтен»), он хочет «покоя», при этом подчеркиваются черты идиллии («девушек тугие груди», «старый джаз»), уничтоженные военными самолетами.

По своему типу произведение могло бы быть традиционным стихотворением, выражающим заботы о мире и детях, играющих на досуге, о спокойно отдыхающем народе. Однако банальная ирония, которая в подобных случаях адресуется обычно американскому лицемерному милитаризму, здесь обращена против братских орудий, которые «развернули свои жерла на Вацлавское предместье» (имеется, наверное, в виду «наместье» (n?m?st?), то есть площадь по-чешски).

Несмотря на неодобрительную оценку «братской помощи» в стихотворении Семенова, форма, тип стихотворения оказался сильнее содержащейся в нем критики военной интервенции. Семенов дальше не проявлял свою протестную позицию по поводу Чехословакии. Более того, в 1980-х годах он подружился с автором чешского телесериала «Тридцать случаев майора Земана» (1975 – 1980) Иржи Прохазкой, – создателем пропагандистского фильма, направленного, впрочем, не столько на восхваление советской интервенции, сколько на оправдание того маразма, который она повлекла за собой в общественной жизни 1970 – 1980-х годов. Некоторые части сериала были направлены непосредственно на героизацию органов государственной безопасности и создавались при их участии. Прохазка позже вспоминал: «В тот раз мы встретились на Кубе в мае 86-го по случаю литературной конференции, посвященной детективу. Мы были приглашены туда как почетные гости, поскольку семеновский Штирлиц и мой майор Земан на Кубе необычайно популярны»[132].

В гораздо более сжатой и с художественной точки зрения более проницательной минималистской форме, построенной на повторе, касается проблематики границы между своим и чужим, внутренним и внешним, Всеволод Некрасов, один из основоположников Лианозовской группы – неофициального содружества художников и поэтов, сформировавшегося в конце 1950-х годов. Некрасов редуцирует область внешнего мира к местоимениям «ты» и «он», а субъективность к ее ядру – «я». Но семантика его стихов касается именно личного, индивидуального присутствия, участия, интериоризации такого предельно «внешнего» явления, как присутствие танков Советской армии в одной из центральноевропейских столиц, точнее, реакции на действия этих танков чешского студента, который своим горящим телом демонстрирует и воплощает самый радикальный из всех мыслимых видов протеста – самосожжение:

ЯН ПАЛАХ

Я не Палах

Ты не Палах

А он

Палах?

А он

Палах

Он Палах

А ты не Палах

И я не Палах[133].

Возможность самоидентификации с Палахом, идея, что он – это и мы тоже, совместно с топосом стыда присутствует и в стихах Ольги Бешенковской (1947 – 2006), не очень известной поэтессы ленинградского андеграунда. Стихотворение называется «Памяти чешского студента Яна Палаха»[134]:

Прага, я не могу на твоем не споткнуться пороге:

Здесь брусчатка как реквием, скорбно звучит под ногой…

Чешский мальчик горел, а у нас проступали ожоги,

Будто Ян – это я, это я, а не кто-то другой…

Мы познали тогда: нет стыда безнадежней и горше,

Чем за Родину стыд… (Как ломило ночами висок…)

И мерещилась тень: по камням, как по клавишам, Дворжак –

Танкам наперерез, темной площади – наискосок…

Бешенковская одновременно со стыдом за родину отмечает хорошее знание русского языка среди чехов. Она трактует это и как результат естественного интереса многих чехов к русскому языку и культуре до 1968-го, и прежде всего как следствие принудительного обучения русскому языку после 1948-го, начинающегося с третьего класса всех типов школ. Она ссылается на прощение «воскресшей» – явно после 1989 года – Праги, причем прощение, обусловленное так называемой «славянской душой». Здесь не столько стихотворный язык диктует свои условия исторической действительности, сколько из подборки беглых впечатлений и укорененных клише создается образ, приписываемый реальному положению дел:

…И на русский язык откликается каждый второй!

То ль славянской душой нас простила воскресшая Прага,

То ли днесь поняла, как наивны палач и герой…

Егор Летов в песне «Новая правда»[135] помещает Палаха в контекст поэтики группы «Гражданская оборона», относящейся к русскому панк-движению. Присутствует момент равнодушия («Кому не похуй?»), но Палах здесь главным образом бунтарь в социальном плане, «нелюбимый сыночек», у которого «напрасное детство». Трудно судить, откуда взялась витрина, в которой он якобы сгорал. Может быть, семантику этого образа следует искать в кукле, с которой сравнивается Палах, переходящий в уже неживую ипостась, в знак, отраженный в кафеле – скорее всего морга, или больницы, где исторический Ян Палах умирал.

Ян Палах

Сгорал в витрине

Истошная кукла

Нелюбимый сыночек

Напрасное детство

отраженное в кафеле

Напрасное детство

потаенное в кафеле

КОМУ НЕ ПОХУЙ?

КОМУ НЕ НАСРАТЬ?

КОМУ НЕ ПОХУЙ?

КОМУ НЕ НАСРАТЬ?

Жадного мяса панический хохот

Крамольной невинности достойный итог

Горящего мяса пожизненный хохот

Зареванный холод – а на каждый итог…

СВОЙ ПОВОД!

СВОЙ ПОВОД!

Аналогию смерти Палаха со смертью Христа развивает художница Наталия Абалакова, вспоминая о своем отношении к Чехии и к событиям 1968 – 1969 годов в тексте для каталога выставки «Прочь из города», проведенной совместной с братиславскими художниками в 2009 году в Московском государственном центре современного искусства[136]:

…этот ускользающий от меня Большой Пражский текст постоянно возвращал меня к невиданным и непережитым событиям того великого 1968 года, когда взбесившееся означаемое ворвалось в историю в образе огненного вознесения пражского студента, а молчаливое будущее вошло в виде танковой колонны с погашенными огнями и без опознавательных знаков; моя память возвращает мне движущиеся губы моих собеседников, словно пытается «прокрутить» одну и ту же сцену из фильма, начинающуюся моим вопросом:

– Где находится?

(как известно, с пражских улиц были сняты таблички с названиями и советские танкисты не знали, где и что находится)[137].

Здесь ветхозаветняя реминисценция (огненное вознесение на Небо пророка Илии) сочетается с описанием атмосферы предстоящих 1970-х, «молчаливого будущего в виде танковой колонны». Знаковость жертвы Палаха выражена претенциозным термином «означаемое», при этом симптоматичен (не только для этого текста, а для динамики темы в культурной памяти вообще) переход от экзальтированного впечатления к забвению. Поскольку текст Абалаковой возник гораздо позже, когда уже было известно, какие именно процессы последовали после вторжения, на первый план второй части цитаты выходит именно метафорическое средство исторического транспорта «с погашенными огнями и без опознавательных знаков». Это и намек на упоминаемый в тексте исторический факт – жители Чехословакии снимали таблички с названиями улиц для дезориентации оккупантов, и, одновременно, выражение атмосферы «неосвещенного» исторического периода, в котором многие яркие детали конца 1960-х остались в забытой темноте, ушли на задний план.

21 августа 1968 года Ян Сатуновский[138] напишет стихотворение, содержащее топос, характерный для позиции ряда его современников: обыгрывается совпадение звучаний чешского слова «pozor!» («внимание!») и русского «позор».

Какое крестьянство?!

Какая интеллигенция?!

Какой рабочий класс?!

Еще вчера по-чешски:

– Pozor! Pozor!

Сегодня по-русски…

Когда же я буду жить?!

Мне уже за тридцать!

Я ошибся!

Мне уже под шестьдесят!

(21 августа 1968.)[139]

Во второй строфе призыв быть осторожным сменяется ощущением стыда – Сатуновский использует здесь праславянский корень, значение которого во многих языках отсылает к внимательности и осторожности, в русском языке, однако, – к презрению или стыду. В третьей строфе затрагивается рефлексия временного измерения, длительности собственной жизни, происходит смена перспективы: возраст «за тридцать» преломляется в «под шестьдесят». Происходит негативная инициация. Если инициация знаменует переход индивидуума на новую ступень развития, подъем, то здесь имеет место противоположная тенденция к упадку. Потеря перспективы, надежды или иллюзий – это повторяющийся лейтмотив в репрезентации событий 1968 года.

Наум Коржавин, имевший в отличие от Яна Сатуновского возможность публиковать часть своего творчества до второй половины шестидесятых годов, был впоследствии исключен из литературного процесса за зарубежные публикации и поддержку диссидентов, а в 1974 году был вынужден эмигрировать. В 1968 году он написал стихотворение под названием «Апокалипсис», в котором дается образ современного ему русского общества. Танки в Праге в «Апокалипсисе» сочетаются с фатальным равнодушием и чувством абстрактной вины. Станислав Рассадин еще в начале 1990-х увидел в этом мотиве обоснованно характерный для Коржавина обертон: поэт, «тоскуя, что “никто нас не вызовет на Сенатскую площадь”, что “настоящие женщины не поедут за нами”, страшился как раз исторической бездомности, болел болезнью отщепенства»[140]. Рефлексия оккупации интересна как раз тем, что каждый ее вариант представляет собой уникальное освоение, интегрирующее конкретное впечатление в собственную поэтику. Тем более любопытно, что доминантные образы у разных авторов повторяются.

АПОКАЛИПСИС

Мы испытали все на свете.

Но есть у нас теперь квартиры –

Как в светлый сон, мы входим в них.

А в Праге, в танках, наши дети…

Но нам плевать на ужас мира –

Пьем в «Гастрономах» на троих.

Мы так давно привыкли к аду,

Что нет у нас ни капли грусти –

Нам даже льстит, что мы страшны.

К тому, что стало нам не надо,

Других мы силой не подпустим, –

Мы, отродясь, – оскорблены.

Судьба считает наши вины,

И всем понятно: что-то будет –

Любой бы каялся сейчас…

Но мы – дорвавшиеся свиньи,

Изголодавшиеся люди,

И нам не внятен Божий глас.

(1968)[141]

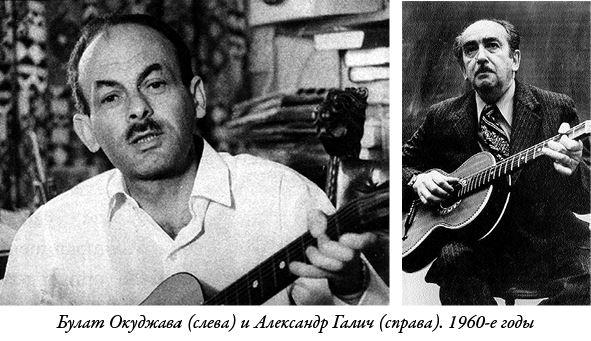

Мотив позора в примечательно амбивалентном звучании появляется и в воспоминаниях о совместном выступлении Булата Окуджавы и Василия Аксенова в Ростове-на-Дону вскоре после начала оккупации. На вопрос из зала, как гости относятся к «вступлению наших войск в Чехословакию», он ответил, что считает его «преступной ошибкой». В наступившей гробовой тишине раздался выкрик комсомольского функционера: «Позор!» К чему именно он относился, так и осталось неизвестным.

Комический и прежде всего иронический аспект безнадежности, точнее сказать, зависимости чехословацких событий от решений Кремля отображает басня Булата Окуджавы «Песенка про старого гусака», написанная в 1968 году. В ней обыгрывается омофонность слова «гусак» и имени последнего чехословацкого президента Густава Гусака – единомышленника Дубчека (а в 1950-х – политзаключенного), после ввода войск приспособившегося к новой обстановке.

Трудно, однако, с уверенностью утверждать, что омофонность слова гусак/Гусак изначально являлась сознательной и намеренной. Окуджава записал свою песню в сентябре 1968 года по инициативе своего знакомого, собирателя и архивариуса голосов русских писателей Льва Шилова, причем под фортепьянный, а не гитарный аккомпанемент. В это время Гусак, в отличие от Дубчека, был не очень известен в СССР. Лишь спустя несколько месяцев, в апреле 1969-го, когда Гусак возглавил компартию Чехословакии, его имя оказалось на слуху и сходство стало очевидным. Сам Окуджава до поры до времени оставлял вопрос о трактовке своей песенки открытым.

ПЕСЕНКА ПРО СТАРОГО ГУСАКА

Лежать бы гусаку в жаровне на боку,

да, видимо, немного подфартило старику:

не то чтобы хозяин пожалел его всерьез,

а просто он гусятину на завтра перенес.

Но гусак перед строем гусиным

ходит медленным шагом гусиным,

говорит им: «Вы видите сами –

мы с хозяином стали друзьями!»

Старается гусак весь день и так и сяк,

чтоб доказать собравшимся, что друг его – добряк.

Но племя гусака прошло через века

и знает, что жаровня не валяет дурака.

Пусть гусак перед строем гусиным

машет крылышком псевдоорлиным,

но племя гусака прошло через века

и знает, что жаровня не валяет дурака.

(1968)[142]

До 1989 года песня оставалась неизвестной для широкой публики, существовало лишь несколько ее записей[143]. Одну из немногих возможностей сделать и размножить эти записи предоставило исполнение этой песни в передачах радиостанции «Свобода»[144].

Булат Окуджава (слева) и Александр Галич (справа). 1960-е годы

Поэтическая рефлексия Александра Галича вокруг августовских событий 1968 года воплотилась прежде всего в историко-публицистической метафорике «Петербургского романса», написанного им сразу после известия о вторжении. В этой песне, сюжет и коллизии которой выстроены на историческом материале – восстании декабристов в 1825 года, авторские размышления о тупиках и ловушках русской истории внезапно прерываются прямым обращением к слушателям-современникам:

И все так же, не проще,

Век наш пробует нас:

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Песня написана за несколько дней до московской демонстрации на Красной площади и, следовательно, впрямую к ней относиться не может – если, конечно, не объявить стихотворение про тех, кто «вышел на площадь», рассказанное устами лирического героя, который на площадь не вышел, пророческим. Но антиципационный заряд, содержавшийся в этой песне, оказался настолько велик, что после 25 августа у слушателей Галича неизбежно возникали даже не аллюзии, а прямая и очевидная параллель между Сенатской площадью 14 декабря 1825-го и Красной площадью 25 августа 1968-го.

Галич настаивает на невозможности преодолеть историю, актуальные события накладываются на исторические аналоги прошлого и создают безвыходность дурной бесконечности:

Повторяется шепот,

Повторяем следы.

Никого еще опыт

Не спасал от беды!

Крылатым выражением стала строчка «Наши танки на чужой земле» из песни Александра Галича «Бессмертный Кузьмин» (1968) – о вечном стукаче, проходящем через всю российскую историю:

В этом стихотворении шок от вторжения изображен как гром среди ясного неба:

Снова, снова – громом среди праздности,

Комом в горле, пулею в стволе…

побуждает призывать к ответственности:

Но за вранье и за грехи

Тебе держать ответ! –

говорится в метафорическом тексте, полном отсылками к Александру Пушкину (эпиграфом к песне стоит: «Отечество нам Царское Село»), Гражданской и Великой Отечественной войнам («Граждане, Отечество в опасности!»).

Мотив Второй мировой войны воплощается в теме танков как зримом образе иностранной военной оккупации. Эмоциональный заряд этого образа для современников Галича очевиден: ведь в начале 1940-х годов Третий рейх оккупировал и Чехословакию, и обширные территории СССР. («Танки входят в Царское Село!» – это воспоминание о немецкой армии под Ленинградом в сентябре 1941 года.) Кроме того, тема танков, входящих в Прагу («Наши танки на чужой земле»), опирающаяся на память о Второй мировой войне, имплицитно порождала две дополнительные параллели между современностью и историческими событиями. Одна – это параллель между немецкими танками в Праге в марте 1939-го (преамбула ко Второй мировой) и советскими танками там же почти тридцать лет спустя, параллель, вслед за которой в сознании просвещенной части советской аудитории (как и в сознании подавляющего большинства чехов и словаков) вставал образ «нового Протектората». Вторая – это сопоставление советских танков, освобождающих Прагу от нацистов в мае 1945-го, с этими же танками в августе 1968-го, с противоположной нравственной оценкой.

Одновременно Галич подчеркивает архаичные мотивы военно-политического события, восходящие своими корнями к библейским образам. Это, прежде всего, братоубийство (Каин и Авель) –

На брата брат идет войной,

Но шелестит над их виной

Забвенья трын-трава!.. –

но и в более общем плане: тема вины и гибели. Именно моральные и личные категории греха перекрыли, перекодировали тот очевидный факт, что никто из авторов художественных или иных публичных высказываний об оккупации прямо и непосредственно ко вторжению причастен не был. Но вместо политологического анализа нам предлагается поэтическая теодицея. Зло, исходящее из ЦК, опускается на все общество, касается каждого индивида и в конечном итоге становится причиной его смертельного вызова эпохе и литургического признания «mea culpa» из покаянной молитвы Confiteor:

Тогда опейся допьяна

Похлебкою вранья!

И пусть опять – моя вина,

Моя вина, моя война, –

И смерть опять моя!

В 1969 году Галич пишет стихотворение, название которого – «21 августа», с указанием места написания: Болшево[145]. Это постисторические стихи в том смысле, что первая строка сразу обозначает поворот к индивидуальному уединению: «Благословенность одиночества!», строфа заканчивается декларацией некой пространственной, а то и более принципиальной беспредметности существования, или – как говорится в начале второй строфы – «бесприютности»: «Одна сплошная невесомость!» Лирическая рефлексия приводит к финальной строфе, которая, с одной стороны, продолжает логику этой рефлексии, даже радикализируя ее мотивом дружбы или любви. Но, с другой стороны, именно в этой строфе становится очевидным, что от окружающей лирического субъекта историчности нельзя скрыться, ее нельзя выключить, игнорировать. Конец стихотворения возвращает нас к его заголовку – к дате 21 августа:

И в этот день всеобщей низости,

Вранья и жалких междометий,

Прекрасно мне, что Вы поблизости –

За пять шагов, за пять столетий!

Тему «двух встреч» (1945-го и 1968-го) развивает в своем стихотворении об августе 1968 года и Александр Твардовский.

Что делать нам с тобой, моя присяга,

Где взять слова, чтоб рассказать о том,

Как в сорок пятом нас встречала Прага

И как встречает в шестьдесят восьмом.

Из фотоальбома Йозефа Коуделки «Вторжение 1968»

Твардовский параллельно своей официальной жизни вел так называемые рабочие тетради, своего рода профессиональный дневник, который был опубликован только после 2000 года. В записях лета 1968 года описываются изменения на высоких постах в аппарате советской культуры и предстоящая встреча с Брежневым. Твардовского тем не менее вывела из равновесия встреча с чехословацким редактором журнала «Ева» Мартой Мацковой, рассказавшей о восхищенном отношении чехословаков к Дубчеку (запись от 16 августа). Со ссылкой на риторику психограмм можно сказать: вмешательство защитных операций препятствует наблюдению и анализу полученных данных, исключая таким образом возможность использовать собственный опыт.

Реакция Твардовского разрывается между дистанцированным наблюдением за всей ситуацией и личными эмоциями. С одной стороны, он ведет себя сдержанно и пишет, что не хотел бы быть как таксист, о реакции которого рассказывала Мацкова. Таксист считал чехов молодцами и сомневался насчет советских вождей («А у нас…»). И все же, с другой стороны, Твардовский пишет, что он внутренне содрогнулся и с трудом удержался от слез. Такая сильная внешняя реакция объясняется табуированием в партийной среде несанкционированной поддержки свободомыслия. Но сразу после этой записи он подробно описывает главную тему дня – координацию совместных с Александром Солженицыным действий по отношению к ЦК КПСС, где как раз решался вопрос, что из солженицынских произведений можно разрешить к публикации, а что – ни в коем случае.

В конце августа Твардовский кратко упоминает «десять страшных дней» и добавляет с пафосом отчаяния, что все написано и без него. В дневнике он описывает свои утренние занятия на даче: слушает радио, плачет, курит или потягивает чай. Позднее он отказывается подписать письмо чехословацким писателям с поддержкой оккупации. В начале сентября Твардовский «постоянно думает о Чехословакии», но упоминания о ней в рабочих тетрадях становятся все реже. 11 сентября он еще рассуждает об опубликованном на Западе «письме 88 московских литераторов», якобы просивших прощения у своих чехословацких коллег (об этом письме речь пойдет ниже). Что же касается опубликованного в «Литературной газете» письма противоположной направленности – письма советских деятелей культуры в поддержку оккупации, то Твардовский отказался подписать это письмо, поскольку оно, по его мнению, «недостойно чести и совести советского писателя»[146].

Несколькими днями позже в дневнике появляется еще один мотив, типичный для того времени, – в формулировке Александра Солженицына, рассказавшего Твардовскому о своем страхе стать жертвой нападения. Когда Твардовский начинает его утешать, прозаик возражает ему на это распространенным опасением: «После Чехословакии возможно все что угодно».

Сам Солженицын в мемуарах «Бодался теленок с дубом» (1975) описывает, как он собирался протестовать против оккупации: «Сердце хотело одного – написать коротко, видоизменить Герцена: стыдно быть советским!»[147] Петицию должны были подписать знаменитости – академик Капица, Дмитрий Шостакович или Андрей Сахаров. Но в итоге Солженицын от своего замысла отказался и на своей даче, рядом с которой за несколько дней до 21 августа проезжали колонны танков, продолжал работать над последней, седьмой, редакцией романа «В круге первом». В своих мемуарах Солженицын многословно описывает и объясняет, почему он никак публично не отреагировал на происходящее, не забывая при этом подчеркнуть собственную значимость и выдвигая подозрения относительно потенциальных подписантов, которые, как он полагает, отказались бы поставить подпись под его обращением. А собственным единоличным выкриком он мог бы навредить своему отечеству, потому что тогда его заставили бы замолчать и он не смог бы осуществить свой «главный выкрик». В итоге Солженицын не стал ничего «выкрикивать» по поводу Чехословакии. Зато в мемуарах он ретроспективно присвоил себе Пражскую весну, заметив, что чувствовал особенную личную ответственность за Чехословакию, поскольку процесс возрождения начался Съездом писателей, на котором драматург Павел Когоут зачитал его, Солженицына, письмо[148].

Александр Солженицын. Середина 1960-х годов

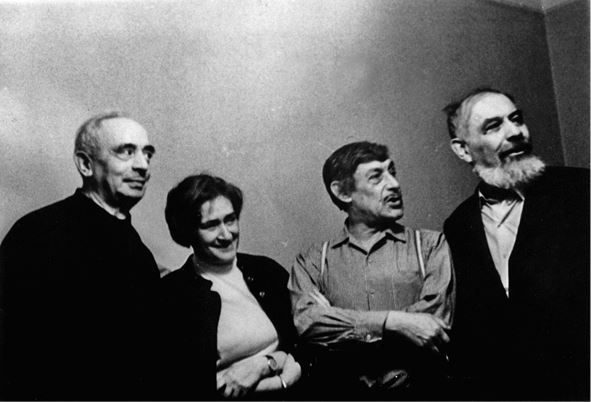

Слева направо: Иосиф Богораз (отец Л.И. Богораз), Елена Боннер, Виктор Некрасов, Лев Копелев

(Архив Центра изучения Восточной Европы Бременского университета)

Друг Солженицына, бывший узник сталинских лагерей литературовед Лев Копелев, увидел в оккупации и позитивную сторону – моральную победу побежденных. 21 октября 1968 года Копелев написал открытое письмо Милану Кундере[149], в котором поздравлял его с 50-й годовщиной чешской государственности и признавался в своей любви к чешской литературе – Карелу Чапеку, Ярославу Гашеку, Владиславу Ванчуре и Витезславу Незвалу. Он писал, что не только читал этих авторов, но и переводил их, так же как и некоторые главы из кундеровского «Искусства романа». Копелев уверял Кундеру, а через него и «весь чехословацкий народ» в своих самых благородных чувствах и выражал надежду, что вопреки трагическим событиям «братство» удастся сохранить. Он вспомнил демонстрацию на Красной площади, чешскую тему в творчестве Марины Цветаевой и Бертольта Брехта, который после своей эмиграции из Германии в 1933-м жил в Праге, был вовлечен в культурную и политическую жизнь Чехословакии и имел связи с чехословацким сопротивлением 1939 – 1945 годов (Копелев Брехтом занимался как германист). С точки зрения автора письма, Пражская весна стала воплощением мечты Яна Гуса, Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина, а имена Дубчека, Сво?боды, Смрковского и Черника[150] останутся в одном ряду с именами святого Вацлава, Яна Амоса Коменского, Томаша Гаррига Масарика, Ярослава Гашека и Юлиуса Фучика. Эта дикая смесь героических фигур и торжественно-риторический тон письма как бы возвращали к иллюзиям, сопровождавшим весь «период реформ» вплоть до начала оккупации – о братстве русского и чехословацкого народов, о «социализме с человеческим лицом» как реализации ленинских идеалов и о светлом будущем в духе прогрессивных традиций. Письмо Копелева к переводчице, литературоведу и дочери лидера австрийских коммунистов Элизабет Маркштайнот 20 октября дает возможность рассмотреть амбивалентность его мыслей, спрятанных за фасадом «официального» письма. Он пишет, что охватывающие его приступы стыда, горя и отчаяния сменяет ощущение триумфа, пусть пока только морального: силы демократического и гуманистического социализма одержали нравственную победу[151].

Однако большинство интеллектуалов отнеслось к августовским событиям гораздо более скептически. Литературовед Павел Семенович Рейфман[152], преподававший русскую литературу XIX века в Тартуском университете, в своих двухтомных мемуарах под названием «Из истории русской, советской и постсоветской цензуры» подробно описывает хронологию Пражской весны и в своей оценке русского вторжения приходит к двум выводам: 1) В результате вторжения произошел окончательный разрыв между советской «либеральной интеллигенцией» и политической элитой и отпали любые возможности компромиссного решения, казавшегося реальным в первые годы брежневского правления; 2) дружественный народ начал в течение одного дня ненавидеть русских. Рейфман приводит как анекдот случай с его знакомым, чешским геологом и членом коммунистической партии, который учился в Ленинграде, а впоследствии бывал в служебных командировках в Африке. Когда местные дети однажды спросили его, бывают ли и у него на родине обезьяны, то тот ответил «Да, целых 800 тысяч», намекая на количество оставшихся в Чехословакии советских солдат[153]. (На самом деле по оценке историков, советских военных там было приблизительно вдвое меньше.)

Павел Рейфман подчеркивает в своих воспоминаниях солидарность с чехами, проявленную эстонцами (а также многими русскими, живущими в Эстонии) по поводу вторжения[154]. Ряд протестов был запротоколирован в связи с сентябрьскими студенческими днями в Тарту, когда студенты несли плакаты с лозунгами против «туристов-танкистов»[155].

О взаимосвязи между оккупациями территорий, уже входивших в состав Советского союза, так и за его пределами говорил и литературовед, а позднее архивариус советского диссидентского движения и русской эмиграции Габриэль Суперфин[156], чьи высказывания в дискуссиях на эту тему летом 1968 года можно найти в подробных отчетах сотрудника КГБ, которые находятся в архиве государственной безопасности и были рассекречены в постсоветской период[157].

Павел Семенович Рейфман

(Архив Ирины Рейфман)

Историк литературы Ксения Андреевна Кумпан[158] также относилась к поколению студентов, учившихся на кафедре русской литературы в Тарту на рубеже 1960 – 1970 годов. Ее воспоминания говорят о том, что «чехословацкие события» много обсуждались в кругу друзей и к ним относились как «трагедии» (насколько это было характерно для студенческих кругов в других университетах, можно лишь строить догадки)[159].

В личном архиве известного семиотика и литературоведа Юрия Михайловича Лотмана, лидера московско-тартуской семиотической школы, и его жены, историка литературы Зары Григорьевны Минц[160], можно найти описание стихотворения неизвестного автора, датированное 25.08.1968, которое обыгрывает прозрачность грани между славой и позором России:

(…)

позором, славою России

истории дурные сны

Вацлавская площадь, танки, солдаты, русский позор, эти отличительные черты определяют смысл стихотворения[161], в котором ход истории заменяют двигатели (танков). «Моторизированная» история, подгоняемая ревом танков и уже ничего хорошего не обещающая в будущем, заканчивается и переходит в безвременье и безнадежность. Смысл приобретают только символические жесты, не имеющие большого социального значения, но дающие человеку возможность сохранить свое человеческое достоинство. К примеру, Зара Григорьевна Минц написала посвящение к своему исследованию поэтики Александра Блока (вышедшему в Тарту в 1969 году) на чешском языке: «M?m drah?m p??tel?m» («Моим дорогим друзьям»).

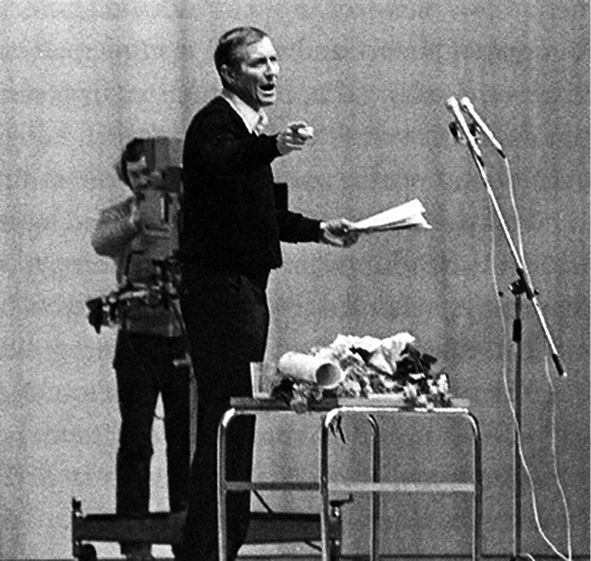

Сразу и с большим пафосом отреагировал на оккупацию Евгений Евтушенко. В мемуарах, опубликованных уже в постсоветское время, он написал о своей реакции на оккупацию: «Наши танки, входящие в Прагу, словно захрустели гусеницами по моему позвоночнику, и, потеряв от стыда и позора инстинкт самосохранения, я написал телеграмму Брежневу с протестом против советских танков»[162].

Текст телеграммы цитировали западные радиостанции и печатные издания, а шеф КГБ Андропов в докладной записке в ЦК КПСС упомянул политически безответственное поведение поэта. Прозаик Василий Аксенов, находившийся тогда вместе с Евтушенко в Коктебеле и публично на ввод войск никак не откликнувшийся, так вспоминает о телеграмме Евтушенко и своей на нее реакции:

Евгений Евтушенко. 1960-е годы

Вторжение в Прагу случилось после моего дня рождения, другого, не того веселого. Надо сказать, в то мрачное утро настроение было особое. Три дня не прерываясь шел проливной дождь, размывая сортиры и заливая весь Коктебель нечистотами. Все плыло куда-то, в воздухе была какая-то гадость. Мы с Евтушенко стали шляться и напиваться. Настроение было паршивое. Евтушенко пошел давать телеграмму протеста Брежневу. Телеграфистки перепугались – но он отослал телеграмму, такую уважительную: «Дорогой Леонид Ильич, я считаю это большой ошибкой, это не пойдет на пользу делу социализма…» А я был в совершенно оголтелом состоянии и орал: «Что ты этим гадам телеграммы шлешь!? Их надо за ноги и на столбы подвесить!» Причем – не тихо, а громогласно, специально![163]

После этой телеграммы отменили запланированное выступление Евтушенко по телевидению и запретили ему играть главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Сирано де Бержерак». Однако его карьере в целом не нанесла серьезного урона ни телеграмма, ни его стихи об оккупации, ходившие в самиздате:

Танки идут по Праге

в закатной крови рассвета.

Танки идут по правде,

которая не газета.

Уже весной 1969 года он получил очередную правительственную награду – орден «Знак Почета» и в благодарность послал стихи, посвященные героизму советских воинов в сражениях с Китаем за остров Даманский, лично главному партийному идеологу Суслову[164].

Не используя различных защитных маневров, протестовали историк литературы и издатель произведений Даниила Хармса Владимир Глоцер[165] или легендарный математик Израиль Моисеевич Гельфанд. В самиздате получил хождение анонимный памфлет под названием «Логика танков»[166]; как теперь известно, его автором был социолог и участник диссидентского движения Леонид Седов. К сожалению, ни он, ни я не располагаем текстом этого памфлета, и в доступных архивах его не удалось обнаружить. Седов работал в Институте социологии Академии наук СССР под руководством Юрия Левады, у которого был доступ к закрытым фондам Ленинской библиотеки, где хранились переводы материалов о развитии ситуации в Чехословакии, недоступные обычному посетителю. В своем памфлете Седов сравнивал ввод советских войск с фашистской оккупацией.

Леонид Седов

(Из личного архива Л.А. Седова)

Особый сюжет – с упомянутым выше «коллективным протестом 88 московских литераторов» от 23 августа, в котором авторы просили у чешских коллег прощения от имени всей России. Текст этого протеста был опубликован в газете «The Times»[167], о нем сообщали заграничные радиостанции. Однако имена подписавших не упоминались ни в газетной публикации, ни в дальнейших сообщениях, и уже во время возникновения документа появилось подозрение, что за ним стоит один человек, поэт Григорий Поженян, человек, склонный ко всяческим мистификациям. Число 88 символизирует в азбуке Морзе поцелуй, Поженян это знал, так как во время Второй мировой войны служил в Черноморском флоте.

В четверостишии Поженяна, которое в своих мемуарах цитирует его друг, актер и режиссер Сергей Юрский, содержится следующий художественный образ происходящего:

И ударили вдруг холода

В середине зеленого лета.

Никому не понравилось это,

Но никто ничего не сказал[168].

От советских граждан требовалось ритуальное одобрение оккупации. Поэтому отказ поставить свою подпись под соответствующей петицией – так поступили, например, Константин Симонов, уже упоминавшийся Александр Твардовский, композитор и муж Майи Плисецкой, Родион Щедрин[169] – или не проголосовать за одобрение «братской помощи» на собрании был выражением пассивного сопротивления. В сентябре 1968 года Корней Чуковский упоминает в своем дневнике, как к нему приходила студентка, которая на вопрос, с кем она общается в институте, ответила, что всех талантливых студентов и ее друзей исключили, поскольку они отказались подписать петицию о поддержке братской помощи чехословацкому народу[170]. Людмила Улицкая вспоминает, как перед голосованием молча ушла из зала, где проводилось собрание сотрудников института, в котором она тогда работала, что предопределило в дальнейшем ее увольнение.

Аналогичные проявления критической позиции, состоящие в молчании или в отсутствии на мероприятиях, одобряющих оккупацию, были предметом анализа в сохранившихся документах КГБ, описывающих ситуацию в других советских республиках – например, на Украине:

В Комитете госбезопасности при Совете Министров УССР поступают сообщения об отдельных отрицательных явлениях в писательском коллективе Украины…

В августе 1968 года писатели Л. Новиченко, Д. Павлычко и В. Коротич, несмотря на предложение партийного комитета СПУ, по разным причинам уклонились от выступлений на митинге, проведенном в связи с вводом союзных войск в Чехословакию. Не явились на митинг заранее оповещенные об обязательном участии члены правления И. Драч и Е. Гуцало.

Аналогичную позицию в тот период заняли также О. Гончар, М. Стельмах и А. Малышко, избегавшие выступления в печати с оценкой чехословацких событий. Отдельные литераторы (М. Стельмах, И. Цюпа, П. Автомонов) осуждали ввод союзных войск в ЧССР[171].

Еще одной формой пассивного сопротивления была приостановка профессиональных и личных контактов между гражданами СССР и ЧССР, возникших и развивавшихся до начала оккупации – как правило, при отсутствии объективных препятствий. Этот отказ от контактов содействовал ухудшению взаимоотношений в неформальной среде. Так поступили, например, киновед и специалист по творчеству Эйзенштейна Наум Клейман, поэт Геннадий Айги, театровед Георгий Коваленко, Олег Табаков, игравший в 1968 году Хлестакова в пражской постановке «Ревизора», или музыкальный критик Артемий Троицкий.

Парализующий эффект оказала новая обстановка и в научной области. Это касалось, например, связей Юрия Лотмана с несколькими его чешскими коллегами. Три других примера выходят за рамки этой статьи, поскольку речь идет о трех русских филологах, которые, каждый по-своему, были тесно связаны с Чехословкией и которые в конце 1960-х уже давно жили за границей. Реакция же на пражские события 1968 года русских эмигрантов – другая тема, нуждающаяся в отдельном исследовании. Но их стоит упомянуть в качестве отсылки к этой проблематике, поскольку они касаются фигур в чехословацких гуманитарных кругах хорошо известных и влиятельных, причем во всех трех случаях после оккупации их сотрудничество с чешскими и словацкими коллегами завершилось.

Александр Исаченко (1910 – 1978), лингвист, родившийся в Австрии в семье эмигрантов из Советской России, в 1960-х годах жил и работал в Праге. Вторжение застало его в зарубежной поездке; шок был настолько силен, что Исаченко не вернулся в Чехословакию и остался в США, а позже переехал в Австрию.

Роман Якобсон (1896 – 1982), один из основоположников Пражского лингвистического кружка, в течение почти двадцати лет, с 1920-го по 1939-й, жил в Чехословакии. Весной 1939 года, после вступления в страну немецких войск, бежал в Норвегию, а затем в США. В августе 1968-го, после почти 30-летнего перерыва, он вновь приехал в Прагу и принял участие в VI Международном съезде славистов. Но сразу после 21 августа Якобсон прервал свой визит и спешно уехал в Вену. Он все же посетил Чехословакию еще раз, год спустя; это была его последняя поездка в страну, где прошла его молодость и где началась его блистательная научная карьера. Больше он никогда сюда не приезжал.

Другой эмигрант, также участник съезда славистов, Дмитро Чижевский (1894 – 1977), который, как и Якобсон, в 1920-х жил в Праге, так суммировал в письме Г.В. Флоровскому свои впечатления как от съезда, так и от советского вторжения, произошедшего через неделю после его закрытия: «Конгресс необычайно слаб (главные доклады по 10 минут!) и господствующие русские – невозможны (они уже предвидели, вероятно, предстоящую оккупацию, которая грозит перейти в аннексию). С чехами были и раньше и сейчас укрепились научные связи. И сейчас еще приглашают меня приехать читать лекции и писать статьи в их журналах и сборниках. Боюсь, что это утопия и сотрудничество при существующих условиях невозможно»[172].

* * *

Не столько смена чехословацкого режима в конце 1960-х – начале 1970-х в результате оккупации, сколько сам факт масштабного военного вторжения в страну, которая воспринималась советскими людьми как дружественная, вызвал сильную эмоциональную реакцию. В среде людей, активно участвующих в культурной жизни, немногие темы обладали зарядом достаточным, чтобы создать воображаемое сообщество, в котором, скажем, Ян Сатуновский и Александр Твардовский оказались бы единомышленниками, близкими даже по стилистике своих формулировок.

Тем не менее в перспективе постсоветской эпохи, когда разные формы коллективной рефлексии и артикуляции общественной памяти освободились от прежних запретов и табу, становится очевидным, что отношение к оккупации Чехословакии осталось на уровне индивидуальной памяти, личной жизни или в рамках узкого круга друзей, родственников, коллег. Никто, насколько мне известно, не попытался вывести этот интенсивный опыт – воспринимаемый многими как смена общественных настроений – на уровень исторической и политической рефлексии. Это связано, кроме всего прочего, с тем, что взрыв интереса и общественных эмоций длился недолго и был почти во всех случаях успешно подавлен как преследованием со стороны властей, так и просто забвением и равнодушием.

В дальнейшем даже в кругах участников неофициальной культуры, за редкими, малозначимыми исключениями, не состоялась элементарная рецепция неподцензурных культурных (в широком смысле слова) процессов в Чехословакии, начиная, скажем, с осени 1969 года, когда, собственно, и начались самые ощутимые изменения. Наступила эпоха дефицита или бедности межличностных отношений, утерянных либо так и не возникших. Преобладало погружение в мир личных переживаний и фантазий – культурный аутизм, на фоне которого русско-чешские взаимоотношения на неформальном уровне, по большому счету, не были установлены.

В первой половине 1970-х годов, после мощной волны эмиграции и закрытия многочисленных журналов и других институций, формируется целая система чехословацкого самиздата с пестрым конгломератом теневых неформальных структур, сформированных по образцу издательств, развивается нелегальная концертная деятельность и субкультура андерграунда – сообщества, игнорирующего как государственный истеблишмент, так и диссидентов из числа так называемых коммунистов-реформаторов. Пик деятельности этих разнообразных сообществ предшествовал выходу манифеста Хартия-77 и сопровождался арестами, до некоторой степени стимулировавшими возникновение манифеста. В 1980-х последовала новая волна альтернативной культурной активности, со своими выставками, периодикой, подпольными издательствами, со своими компромиссами с органами цензуры, особенно во второй половине десятилетия.

В России всем этим практически никто не интересовался, за редкими исключениями – например, в кругах правозащитников было известно о существовании Хартии-77. Не переводились даже наиболее признанные авторы, произведения которых выходили во многих странах, – Вацлав Гавел, Иван Клима[173], Людвик Вацулик[174], Ян Паточка[175]. При этом связи граждан СССР и ЧССР были относительно свободными, и говорить о железном занавесе было бы в этом случае некорректно. Конечно, были инакомыслящие, не имевшие возможности получить заграничный паспорт и даже вести переписку без присмотра со стороны КГБ или СТБ (органы чехословацкой государственной безопасности). Но таких было немного.

Некоторое общение имело место за границей – например, вокруг парижской редакции журнала «Континент», издаваемого с 1974 года Владимиром Максимовым в Париже; о некоторых событиях, касающихся Чехословакии, регулярно печатал сообщения парижский еженедельник «Русская мысль». В обоих изданиях рецензии на чешские произведения, отрывки отдельных текстов и актуальная информация появлялись благодаря Наталье Горбаневской, владевшей чешским языком и интересовавшейся тем, что происходит в стране, оказавшейся после августа 1968-го так тесно связанной с ее биографией; но «тамиздат», равно как и коммуникация в эмигрантской среде, – это отдельная тема.

Чехословацкая общественность, со своей стороны, почти полностью игнорировала все, что происходило за политическим и бытовым фасадом советской культуры. В чехословацком самиздате было очень мало переводов с русского, причем эти переводы практически всегда возникали не на основе прямых контактов с русской литературной средой, а в силу известности конкретных авторов и произведений, уже переведенных на европейские языки. Так, даже «Бодался теленок с дубом» Солженицына курсировал в чешском самиздате в переводе с немецкого, хотя в жизни неофициальной культуры принимало участие много профессиональных переводчиков, часть из которых были в 1960-х лично знакомы с Солженицыным. Тексты таких авторов, как Александр Зиновьев, Надежда Мандельштам, Анатолий Марченко или Евгения Гинзбург, переводились с большим опозданием и через посредничество западной рецепции, политически менее программная русская беллетристика осталась в Чехословакии неизвестной.

Если попытаться вкратце подвести итоги восприятия оккупации Чехословакии в кругах русской интеллигенции и коллапса неформальных культурных связей в следующем двадцатилетии, то вероятное объяснение содержит психотерапевтическое явление ролевого перехода. Ролевой переход возникает в ситуации, к которой человек должен адаптироваться. В новых обстоятельствах индивид осваивает новую роль – именно это и пришлось совершить практически всем, кто в августе 1968-го был, пользуясь выражением Лазаря Флейшмана, оглушен и подавлен[176]. Те же, кто так или иначе противостоял адаптации, также не пытались наладить, развивать и поддерживать культурные связи со своими чешскими или русскими коллегами.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК