«Тогда мы окончательно утратили иллюзии» Беседа с Людмилой Алексеевой

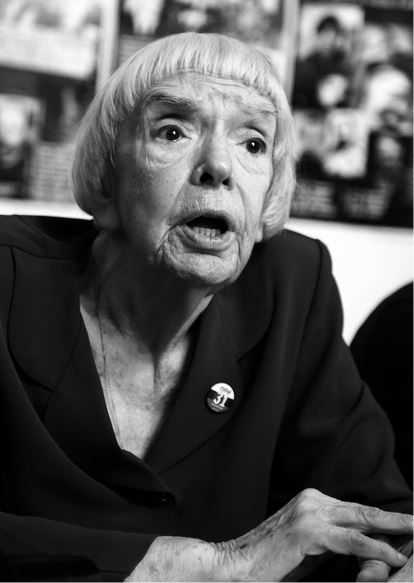

Людмила Михайловна Алексеева (р. 1927) – историк, редактор, правозащитник. Отец Людмилы погиб на фронте в 1942 году. В 1950-м окончила исторический факультет МГУ, в 1956-м – аспирантуру при Московском экономико-статистическом институте. В 1952-м вступила в КПСС. Работала учителем истории, научным редактором в издательстве «Наука» (редакция археологии и этнографии), с 1970-го – сотрудник ИНИОНа. На ее мировоззрение оказали сильное влияние хрущевская «оттепель» и постепенное разоблачение сталинского террора. Приняла участие в протестном движении второй половины 1960-х, была одним из организаторов помощи политическим заключенным. Весной 1968-го ее исключили из КПСС и уволили с работы за подписи в защиту Александра Гинзбурга[196] и Юрия Галанскова[197]. В мае 1976-го, когда создавалась Московская Хельсинкская группа (МХГ)[198], вошла в ее состав и приняла самое деятельное участие в ее работе. В феврале 1977-го была вынуждена эмигрировать с семьей в США. Работала на радиостанциях «Голос Америки», «Свобода», выполняла функции зарубежного представителя МХГ. В 1984 году закончила и издала монографию «История инакомыслия в СССР. Новейший период» – первый и до сих пор единственный обзорный исторический труд о диссидентской активности в Советском Союзе[199]. В 1993 году вернулась в Россию и в 1996-м возглавила воссозданную МХГ. В настоящее время Л.М. Алексеева – один из самых авторитетных лидеров гражданского общества в России.

Людмила Алексеева. Москва, 2010 год (Фото агентства ЧТК)

– Вы говорите, что ваше диссидентское поколение своими корнями уходит в период «оттепели», когда у власти в СССР стоял Никита Хрущев. Что вы имеете в виду?

– 1956 год был переломным для всего Советского Союза. После стольких лет культа Сталина и тотального промывания мозгов вдруг кто-то сумел назвать хотя бы часть фактов своими именами. В то время такая инициатива могла исходить только с самых верхов. Этим Никита Сергеевич Хрущев заслужил себе почетное место в истории, несмотря на то что сам был запятнан сталинскими преступлениями. Он поплатился за этот свой шаг снятием с поста генерального секретаря КПСС и отстранением от власти, но джинн был уже выпущен из бутылки. Раскрытие сталинских преступлений являло собой огромный перелом – как в головах людей, так и в истории страны. Однако советское общество еще долгие годы не могло оправиться от того состояния странного сталинского омертвения, страха и судорожного оцепенения, в которое его повергли десятилетия террора.

– Но репрессии продолжались и при Никите Хрущеве. В том же году, когда Хрущев разоблачил культ личности Сталина, он послал советские танки в Венгрию.

– Да, так уж оно бывает, что большие надежды сопровождаются определенным разочарованием. Цензура в СССР, конечно, продолжала действовать, так что о восстании в Венгрии до нас доходили лишь весьма искаженные и отрывочные сведения. Но ключевым событием для нас стало то, что изменилась атмосфера.

Людмила Алексеева в 13 лет. Москва, 1940 год

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

– В каком смысле?

– Люди просто стали общаться и ходить к друг к другу в гости. При Сталине все боялись друг друга, круг тем для общения был очень ограниченным, их обсуждали только с ближайшими родственниками или друзьями, проверенными годами. Страх, слежка и доносительство были вездесущи, и чем меньше люди знали друг о друге – в том числе и о своих близких, – тем было лучше. Например, многие из нас до сих пор не знают историю собственной семьи. Родители не рассказывали ее детям, чтобы не навредить им. Твой дедушка был купцом, фабрикантом… не приведи Господь! Родители думали, что будет лучше, если дети этого не узнают, а иначе им пришлось бы писать об этом в анкетах, которые сломают им карьеру и жизнь. Я, например, до сих пор ничего не знаю о некоторых своих предках. Кое-что я смутно слышала о дедушке с материнской стороны, а с отцовской – совсем ничего. Короче говоря, родители об этом молчали, наверное, там было что-то такое, что могло бы мне навредить. И это было обычное дело.

Тем не менее при хрущевской «оттепели» годами копившаяся потребность общения вырвалась на поверхность.

– Каким образом?

– В виде встреч и общения, что раньше было небезопасно. До 1956 года на день рождения приглашали двоих-троих самых близких людей и больше никого. Теперь вдруг начали устраивать большие праздники. Каждый день мы проводили в гостях, но при этом не столько пили и танцевали, сколько разговаривали. И это касается далеко не только интеллектуальных кругов, жажда нормального человеческого общения была огромной.

Иногда это совершенно выматывало. Я, собственно, даже и не знаю, откуда у меня брались на это силы. Я работала, у меня было двое маленьких детей. Придя с работы, я быстро делала все необходимые дела, купала и укладывала спать детей, готовила ужин и в десять-одиннадцать часов вечера шла встречаться с людьми, чтобы вернуться в три часа утра и в семь пойти на работу. Это было тяжело, но иначе я не могла, потому что это доставляло мне радость.

Это проявлялось и в политике. Доклад о сталинских преступлениях, который Хрущев произнес на XX съезде КПСС в 1956 году, сначала был секретным. О нем нельзя было говорить, его содержание должны были знать только делегаты съезда и партийные шишки. Но постепенно его стали читать на партийных, комсомольских и других собраниях. Тогда я уже была в партии, училась в аспирантуре Московского университета. Речь Хрущева прочитали нам на партсобрании, предупредив, что записывать ничего нельзя, можно только слушать. Чтение продолжалось четыре часа, потом мы вышли на улицы Москвы и попытались как-то это переварить. Меня провожал один сокурсник, с которым мы проучились вместе три года. Мы не были друзьями, просто коллегами по аспирантуре. В университете он немного отставал в учебе, у него были проблемы с диссертацией, и я иногда ему помогала.

Людмила Алексеева с подругой Адой Никольской. Конец 1950-х годов

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

Он предложил где-нибудь посидеть. Ни ресторанов, ни кафе у нас тогда не было, но существовали пельменные. Мы выбрали одну из них, сели за столик, и он мне ни с того ни с сего начал рассказывать, что раньше работал прокурором и отправлял людей в лагеря на долгие годы. Из-за этого он начал пить и пошел в аспирантуру, чтобы освободиться от прошлого.

Подобные случаи были характерны для «оттепели». Ты выходишь с партсобрания, а кто-то почти незнакомый признается тебе в своем ужасном прошлом. Люди начали рассказывать свои истории и говорить о том, что до сих пор скрывали от остальных из чувства страха. Это была своеобразная терапия, очень несовершенная и медленная, но, несмотря на это, единственно возможная в условиях сохранявшейся тотальной цензуры.

– Приблизительно так зарождалось и диссидентское движение 1960-х годов?

– Да, приблизительно в это время начал появляться первый самиздат. Люди сели за пишущие машинки и начали писать на запрещенные темы, раздавать напечатанное другим и распространять в группах, где они начали собираться и говорить о политике. Потом они стали объединяться и организовывать первые акции. Этот перелом был вызван судебным процессом против писателей Синявского и Даниэля. В связи с этим делом прошла первая правозащитная демонстрация – 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади под лозунгом «Уважайте советскую конституцию! Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем». Впервые люди апеллировали к конституции и к праву. Прежде они взывали к справедливости вообще, к добру и тому подобным неопределенным идеалам.

Демонстрация представляла собой настоящий прорыв, для того времени это было нечто неслыханное. Я предложила объявить этот день Днем зарождения движения в защиту прав человека в Советском Союзе, и большинство людей меня поддержало. Конечно, оно возникло не само по себе. Советскому обществу, задавленному и атомизированному сталинской эпохой, потребовалось целых двенадцать лет после смерти тирана – и десять лет после XX съезда КПСС, – чтобы решиться на что-то подобное. Но, как я уже сказала, джинн вырвался из бутылки, и пути назад не было.

– В какой мере тогдашние советские диссиденты возражали против коммунистического строя? Вы хотели осторожно реформировать его или со временем совершенно ликвидировать тоталитарный режим?

– Вы слишком забегаете вперед, ведь надо учитывать тогдашнюю эпоху и, главное, контекст, в котором мы выросли. Большинство людей, которых я знала и встречала на разнообразнейших встречах, – а их было действительно много, потому что я старалась ходить повсюду, куда только было возможно, – были социалистами. Коммунистами, если хотите. Мы выросли в этой системе, и в отличие от других стран Варшавского договора мы жили в ней с 1917 года. Ее застали наши дедушки и бабушки, родители, а мы были третьим поколением. Мы знали только социализм, который должен был привести к коммунизму. А в теории его принципы, пока не подвергнутся испытанию на практике, невероятно притягательны и кажутся благородными и справедливыми: все, включая богатых, должны трудиться, жить в материальном достатке и в более или менее равных условиях. Кто бы с этим не согласился?

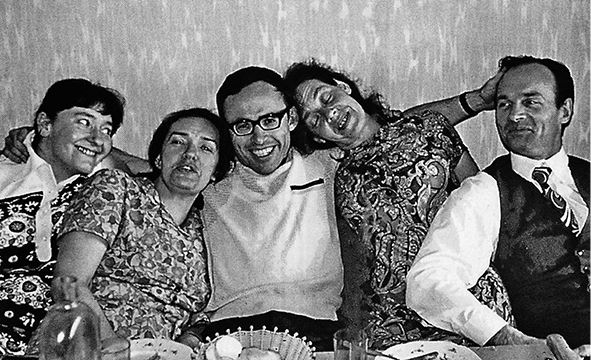

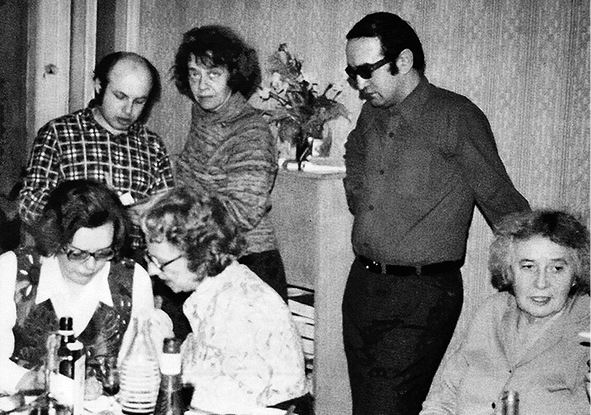

Московские диссиденты: слева направо – Елена Рутман, Людмила Алексеева, Роман Рутман[200] , Лариса Богораз, Анатолий Марченко. Москва, 1967 – 1968 годы

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

Мы были молодые, неопытные и воспитанные на советской системе. Не существовало возможности выйти за ее пределы, социализм мы воспринимали как данность. В центре нашего внимания были его «несовершенства». Почему с людьми поступают так жестоко? Почему происходит та или иная несправедливость? Мы не знали международных законов, западных движений в защиту прав человека, мы жили в закрытом тоталитарном государстве. Единственной опорой для нас была великая русская литература, ее Сталин не запрещал. Мы читали Толстого, Достоевского, Пушкина, Чехова и других наших гениальных писателей. Благодаря им мы сопереживали маленькому человеку, которого уничтожает большое государство, безразличное к его жизни и достоинству. И потому мы начали выступать против государства и критиковать его.

Нашим учителем, и яркой личностью вообще, был Александр Есенин-Вольпин[201]. Он вбивал нам в головы простые истины, которые многие сегодня воспринимают как сами собой разумеющиеся, но тогда они нам такими не казались. Например, что законы необходимо читать не так, как их трактуют директивы, а так, как они написаны. Или что перед законом все равны.

– Приблизительно в этот момент, в середине 1960-х годов, стремления советских диссидентов стали созвучны Пражской весне. Как это произошло?

– 1960-е годы представляли собой выдающийся феномен в мировом масштабе. В ряде европейских стран на сцену вышло послевоенное поколение, которое хотело менять мир по своему образу и подобию. Нас тогда это затронуло лишь косвенно, мы находились в изоляции, ряд ключевых событий проходил мимо нашего внимания. Но у меня было гуманитарное образование, и я очень интересовалась всем, что происходило вокруг. Поэтому я смутно слышала что-то о беспорядках в Париже и о студенческих протестах в Европе. Кое-какие сведения поступали к нам и из Восточного блока, мы подозревали, что происходят какие-то волнения в Польше, но знали мы очень немногое. Чехословакия – это был совершенно иной случай, оттуда мы получали намного больше информации. Мы чувствовали, что там происходит что-то принципиально важное. «Социализм с человеческим лицом», эта необычная формулировка била прямо в яблочко!

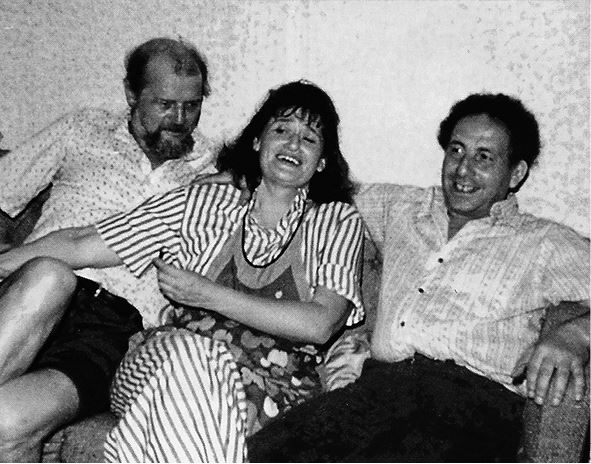

Слева направо: Александр Есенин-Вольпин, Наталья Садомская, ее муж Борис Шрагин. Москва, 1960-е годы

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

– Почему?

– Она была меткой, именно это мы тоже чувствовали и этого хотели добиться. Но как? Этого мы не знали и потому следили за развитием событий в Чехословакии. Мы говорили себе, что если получится у вас, то нечто подобное со временем дойдет и до нас. Может, через десять-пятнадцать лет, но когда-нибудь точно дойдет. Потому мы болели за чехов и словаков. Чехи вообще интересный народ. По-моему, они наиболее прагматичные из всех славянских народов и по своей ментальности скорее походят на немцев, чем на славян. У них есть внутренняя дисциплина, это не какие-то там сумасброды, и они твердо стоят на ногах. Потому мы возлагали на них свои надежды.

Я помню, как однажды мой муж со своим другом Борей Стрельцовым после довольно обильной попойки пошел на Новый Арбат. Была весна, они начали в подпитии дурачиться и выкрикивать имена всех членов чехословацкого руководства. Они орали на всю улицу: «Да здравствует товарищ Дубчек! Да здравствует товарищ Черник! Да здравствует товарищ Млынарж[202]! Да здравствует товарищ Цисарж!» и так далее. Их задержала милиция, и потом в отделении им пришлось объяснять, что имена, которые они выкрикивали, принадлежат членам руководства Коммунистической партии Чехословакии. Начальник куда-то позвонил, и их в конце концов отпустили. Это произошло, конечно, еще до августа 1968 года.

– Как к вам попадала информация из Чехословакии? Ведь официальных источников было немного…

– Большую роль тут играл журнал «Проблемы мира и социализма», редакция которого находилась в Праге. Для своего времени это был весьма реформаторский журнал, и в нем работали русские. Одним из них был сегодняшний уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Эти люди приезжали из Праги в Москву и рассказывали нам, что происходит в Чехословакии. А через них мы знакомились и с какими-то конкретными чехами и словаками.

Но решающую роль сыграла чехословацкая пресса, которую можно было купить в Москве. Чешский язык – славянский, и некоторые из нас начали его учить. Например, Боря Стрельцов был по профессии радиоинженером, но его интересовало и многое другое. Он специально выучил чешский, чтобы читать «Руде право» и «Литерарни листы». Чехословацкие газеты тогда продавались в Москве в гостинице «Националь» на улице Горького, сегодняшней Тверской. Они пользовались большим спросом. Поэтому в тот день, когда они выходили, мы вставали рано утром и бежали за ними. Их тут же сметали с прилавка. Боря читал эти газеты и переводил ряд статей. Мы потом перепечатывали их на пишущей машинке и распространяли в самиздате.

– Вы наверняка имели представление о методах советской власти. Вы знали, что произошло в 1956 году в Венгрии и что грозит Пражской весне в Чехословакии…

– Естественно, мы этого боялись, но надеялись, что до военного вмешательства дело не дойдет. Однако с приближением лета 1968 года росли и наши опасения. Самый прозорливый из нас, Анатолий Марченко[203], написал в июле 1968 года открытое письмо, в котором выразил опасения, что в Чехословакию будут введены танки, то есть что советское руководство остановит процесс развития в Чехословакии, потому что боится потерять власть. Мы разделяли опасения Анатолия и все же надеялись, что до танков дело не дойдет.

– Когда и как вы узнали о вторжении в Чехословакию?

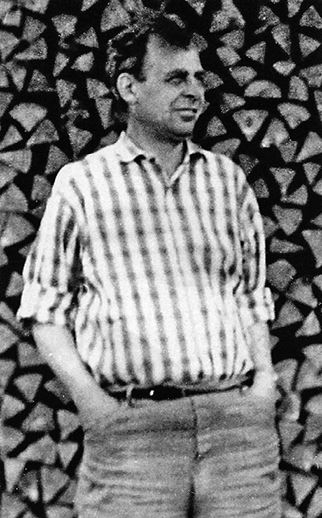

Николай Вильямс. Москва, 1960-е годы

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

– Это немного запутанная история. С моим мужем Николаем Вильямсом[204] мы поженились в апреле 1968 года. У нас обоих за плечами было несколько неудавшихся попыток создать семейные отношения. Он работал преподавателем в институте, откуда как раз в то время его, как диссидента, уволили. Меня тоже выгнали с работы – за участие в распространении самиздата. Мы хотели поехать в свадебное путешествие, но у нас не было денег. Тем не менее муж благодаря своим коллегам нашел частные уроки и кое-как зарабатывал на жизнь. Но в августе начались приемные экзамены, и его ученики перестали к нему ходить. У нас появилось свободное время, кое-что нам удалось скопить, и мы договорились поехать на две недели в Киев. У одной подруги была дача в лесу под Киевом. Муж любил ходить за грибами, и мы решили, что тихо и спокойно проведем вместе две прекрасные недели в лесу.

Анатолий Марченко. Таруса 1973 – 1975 годы

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

На этой-то даче, у маленького радиоприемника, нас и застало известие о вторжении в Чехословакию. Мы хотели немедленно вернуться домой, эта новость испортила нам все удовольствие от поездки. Поэтому мы отправились в Киев, но обратные билеты были у нас забронированы только на 26 августа. Обменять их нам не удалось, все попытки были напрасны. И нам пришлось вернуться на дачу и провести там еще несколько дней. Мы слушали официальные новости о Чехословакии и постепенно погружались во все более глубокую депрессию.

– Что вы чувствовали?

– Это было очень личное переживание. Мы воспринимали это не просто как печальный международный инцидент, а как огромное разочарование, как обрушение и попрание всех наших надежд. Как будто у нас умер кто-то из близких.

– Вам было известно о демонстрации ваших друзей на Красной площади?

– Да, мы узнали об этом по пути домой. Вечером 25 августа 1968 года после обеда мы вернулись в Киев к нашим друзьям. Мы должны были там переночевать и на следующий день утром лететь в Москву. Мы слушали зарубежную радиостанцию радио «Свобода», где как раз сообщали, что в Москве на Красную площадь вышли семь человек в знак протеста против вторжения в ЧССР. Одна из протестующих якобы пришла туда с коляской, но конкретных имен нам не сообщили. Я сразу же расплакалась, поскольку поняла, что женщина с коляской – это Наташа Горбаневская. И я была почти уверена, что среди демонстрантов были мои друзья Лариса Богораз[205] и Павел Литвинов[206]. По возвращении в Москву это подтвердилось.

– Вы понимали, в чем смысл этой демонстрации?

– Конечно. Нам всем было стыдно, очень стыдно. Люди, вышедшие на Красную площадь, хотели показать, насколько им совестно. Чтобы остальные не подумали, будто мы не только одобряем вторжение в Чехословакию, но и вообще к нему равнодушны.

– Но в кругах московских диссидентов эта акция вызвала большую волну критики…

– Да, когда мы вернулись, в диссидентских кругах все почти в один голос твердили: «Что это за глупость? Чехословакии они не помогли и к тому же напрасно дали себя посадить». Однако я воспринимала это по-другому. Я знала, что демонстранты не могли иначе, и внутренне была с ними. Лариса Богораз, Павел Литвинов и Наташа Горбаневская были моими близкими друзьями, и я знала, что если кто и выступит, то это будут они. Они не могли молчать. Остальные чувствовали нечто подобное, хотя о них и об их мотивах я знала не так уж много.

– Больше всего критики звучало в адрес Натальи Горбаневской, которая вышла на демонстрацию с маленьким ребенком…

– Наташа – человек абсолютно бескомпромиссный, дети – не дети, она должна была туда пойти. Она любила своих детей, хорошо следила за ними, и к тому же у нее под рукой была мама, которая в случае чего позаботилась бы о них. Передо мной, к счастью, подобный выбор никогда не стоял. Кто знает, какое решение я бы приняла. Каждый из нас взвешивал, что для него допустимо, а что нет, что он сможет вынести, а что будет уже слишком. И каждый постепенно приходил к принципиальному решению.

С самого начала я находилась в центре диссидентского движения, но у меня также была прилично оплачиваемая работа, я состояла в партии, и у меня было двое маленьких детей. Я не хотела, чтобы все это пошло прахом. По своей природе я никакой не герой, за решетку мне не хотелось, и потому в самиздате я выполняла подсобную работу: печатала, собирала подписи и помогала политзаключенным. Я делала то, что было нужно, но прямых столкновений с режимом избегала. Я восхищалась известными людьми, которые пишут письма протеста и рискуют головой, я перепечатывала документы и размножала их, но мне и в голову не приходило делать то, что они.

На проводах перед отъездом в эмиграцию. Москва, февраль 1977 года. На заднем плане, в центре – Лариса Богораз

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

Однако, когда в 1967 году органы арестовали моего друга Александра Гинзбурга, муж одной моей подруги, Борис Шрагин[207], написал письмо в его защиту и показал мне. Письмо мне понравилось, и это заставило меня задуматься. Я понимала, что открыто подписать письмо – это совершенно другое дело, чем то, чем я занималась до сих пор. У меня было двое детей, и я знала, что, скорее всего, я потеряю работу, а теоретически меня могут и посадить, хотя за подписи не сажали. Целую ночь я продумала и промучилась над этим. Наконец к утру я пришла к выводу, что у моих детей есть не только желудок, но еще душа и сердце и что для них очень важно, чтобы их мать жила в ладу со своей совестью. И что, если произойдет самое худшее, они сумеют выдержать все возможные напасти и нужду. Так оно и случилось. Я подписала письмо, лишилась работы, мы перебивались с хлеба на воду, дети видели мясо один-два раза в неделю, ходили в старой потрепанной школьной форме, но мы это пережили и никогда об этом не жалели. Думаю, что Наташа в августе 1968 года рассуждала так же. Проще говоря, чаша терпения переполнилась. Я уверена, что сыновья никогда ее за это не упрекали. Меня мои сыновья, слава богу, тоже не упрекали.

– В своих воспоминаниях Вы пишете, что 1968 год и разгром Пражской весны стали для советских диссидентов переломным моментом. В каком смысле?

– После ввода войск в Чехословакию мы окончательно утратили иллюзии. Мы перестали верить режиму, мы поняли, что у социализма не может быть человеческого лица. Только самые закоренелые из нас, такие как, например, Рой Медведев, продолжали в него верить. Между нами и коммунистами вдруг разверзлась пропасть, которую уже невозможно было преодолеть.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК