1.4. Радиоразведка в первой мировой войне 1914–1917 гг.

«…светлое пятно на фоне достаточно безотрадного состояния всех прочих видов разведки…»[154]

В предвоенный период русский Морской генеральный штаб, несмотря на жестокий урок Русско-японской войны, недооценивал значение разведки на море и не уделял должного внимания ее организации, развитию разведывательных сил и средств. Даже непосредственно перед войной он не располагал данными, которые позволяли бы составить достаточно обоснованный план действий флота с ее началом. В мирное время не было установлено агентурное наблюдение за действиями германского флота, что делало недостаточно обоснованным предположения МГШ об активных действиях флота Германии на Балтийском театре с первых же дней войны[155].

Среди морского командования существовало мнение, что важно не столько выяснение фактической обстановки, сколько ее оценка, и что для талантливого энергичного начальника не составит труда правильно оценить обстановку. Распространение получило и такое мнение: «разведка нужна только противнику, активно настроенному»[156]. А поскольку активные действия русского флота в начальный период войны не предполагались, то отсюда делался соответствующий вывод и об организации разведки, что нашло отражение и в мероприятиях оперативной подготовки, рассмотренных нами выше.

«Хотя цусимский разгром был жив в памяти руководителей флота и морского ведомства», вопрос организации флотской разведки теоретически «был разработан чрезвычайно слабо». Курсы тактики и стратегии Морского корпуса и Академии, расчеты и соображения МГШ при обосновании планов строительства флота, а также проект составленного за год до войны «Боевого наставления для высших соединений флота» учитывал разведку, как «непременное условие для правильного построения планов операций», но все это было лишь «первым приближением, наметкой, но никак не законченной, четко проработанной и осознанной доктриной». Отсутствовало даже наставление по разведке, документ, уже существовавший к тому времени в немецком флоте. Для сравнения, в военном флоте Германии были предусмотрены «разведочные группы»[157], тогда как в русском флоте корабельная разведка не получает должного выражения (ни в теории, ни в корабельно-строительной программе, ни в подготовке флота), не выходя фактически за рамки дозора и тактической разведки.

Результатом преобладания таких мнений и неадекватного отношения командования к разведке стала недостаточность и низкая готовность к началу войны сил, предназначенных для ведения разведки на море.

Балтийский театр

На 1914 год морской министр ставил Балтийскому флоту весьма ограниченную задачу: «Воспрепятствовать противнику проникнуть в восточную часть Финского залива, за меридиан о. Нарген, хотя бы временно обеспечив мобилизацию сухопутных войск Петербургского округа, имеющих ближайшей задачей – защиту столицы». Отказ Командующего флотом от борьбы в западной части Финского залива и в других частях Балтийского моря был среди прочего обусловлен и отсутствием учета тех сил, которые «может выделить германский флот для операции на Балтийском море». Составители оперативного плана не смогли из оценки военно-политической обстановки сделать вывод о том, что русский флот Балтики в борьбе с Германией не останется без союзников[158]. Таким образом, низкая эффективность разведки в мирное время не позволила принять командованию решение по наиболее эффективному применению сил флота, а в итоге, с учетом существовавших взглядов на разведку, сделало последнюю ненужной.

Можно считать, что на Балтийском флоте к началу Первой мировой войны корабельная разведка, в современном понимании этого процесса, отсутствовала совсем. Она сводилась к выставлению в 100 милях от центральной минно-артиллерийской позиции корабельного дозора. В его состав входили устаревшие крейсера, миноносцы и лишь одна современная боевая единица – быстроходный эскадренный миноносец одноименного типу названия – «Новик». Чтобы усилить разведывательные средства флота, не располагавшего для этих целей необходимым корабельным составом, был поставлен вопрос о мобилизации для несения дозорной службы в своих водах частных пароходов малого тоннажа. В мирное время не предусматривалась специальная подготовка к решению задач разведки и подводных лодок, строительство которых во флоте также было преуменьшено по сравнению с потребностями.

Воздушная разведка тогда находилась в «зародышевом состоянии». К началу 1914 года в составе авиации Балтийского флота было семь самолетов, из которых три были переделаны для посадки на воду, и всего семь летчиков. К 1 августа в Морском министерстве насчитывалось около трех десятков самолетов, два десятка дипломированных летчиков и десять учеников-летчиков[159]. В условиях нехватки кадров в 1915 году для летной работы в морскую авиацию были привлечены армейские летчики. Но эффективность их деятельности, особенно на Балтике, оказалась весьма низкой: «В результате полетов на разведку донесения армейских летчиков содержали столь большие погрешности как в точности места обнаруженных кораблей в море, так и в типах и классах их, что командование принуждено было часто посылать повторно в тот же район для разведки снова морских летчиков, имевших достаточную морскую подготовку и навыки по наблюдению в море»[160].

Агентурной разведки на флотах не было, а сведения, добываемые агентурной (тайной) разведкой особого отделения МГШ, были ограничены и не удовлетворяли потребности флотов в разведывательной информации. Штат агентов был незначителен, а сами кадры не в полной мере подготовлены; связь – недостаточно надежна и не позволяла передавать сведения с требуемой оперативностью. Германский сигнальный код был разослан на флоты лишь 13 июля, где его еще предстояло размножить. Только 15 июля был поднят вопрос о посылке офицеров, умеющих отличать свои корабли от неприятельских, на форты Ино, Красная Горка и Кронштадт. На месте сведущих людей в этом деле не оказалось. Во всем чувствовалась запоздалость[161].

В результате в момент наибольшего обострения политической напряженности командование Балтийского флота оказалось практически отрезанным от жизненно важной для него информации, а необходимость наличия более полных и достоверных данных о противнике стала понятна командованию лишь за считанные дни до начала войны. «Страдаем отсутствием сведений, где и что делает германский флот, то же и шведский, также вероятный противник… Теперь особенно нужна была агентура, а у нас ее, видимо, совсем нет»[162], – докладывал в МГШ за несколько дней до начала войны командующий морскими силами Балтийского флота адмирал Н.О. Эссен[163]. Еще резче выражался флаг-капитан по оперативной части штаба флота капитан 1 ранга А.В. Колчак[164]: «Мы совершенно лишены сведений о противнике. Разведке нашей цена 0. Она ничего путного не делает»[165]. Представленный в Генмор Эссеном проект посылки морских офицеров на коммерческие суда, совершавшие рейсы в Германию, был отклонен ввиду недостаточной проработанности[166]. К 25 июля 1914 года был подготовлен проект организации

«Службы наблюдения за противником во время войны», в которой насчитывалось бы 13 агентов. Курировали агентурную разведку на Балтике лишь два морских офицера – заведующий «столом Балтийского театра» Особого делопроизводства старший лейтенант В. Виноградов и его помощник старший лейтенант Р. Окерлунд, чего явно было недостаточно. Тем не менее, количество сотрудников этого делопроизводства до конца войны так и не изменилось[167].

Отсутствие зарубежной агентуры, способной с началом военных действий вскрывать планы и намерения командования военно-морских сил Германии (и Турции после ее вступления в войну), привело к тому, что именно внедрение агентов-наблюдателей, отслеживавших перемещение неприятельских сил и докладывающих об этом, было выбрано в качестве основного направления деятельности МГШ по организации агентурной разведки на морских театрах военных действий. И если первоначально имела место явная недооценка агентурно-разведывательной службы, то в дальнейшем роль агентуры излишне переоценивалась. Командовавший Балтфлотом с мая 1915 года по сентябрь 1916 года вице-адмирал В.А. Канин[168], «вследствие излишней доверчивости к донесениям агентуры» неоднократно был введен в заблуждение сведениями о местоположении неприятельского флота[169].

Единственным разведывательным органом на Балтийском флоте, который реально был способен добывать необходимые сведения о противнике, являлась Служба связи. Хотя до войны морские силы России располагали незначительным количеством станций и наблюдательных постов из числа БНПиС, занимавшихся ведением радиоразведки, «не было ни одного движения германских кораблей, которое сразу же не сделалось бы известным нашему флоту»[170]. Вместе с тем, двойственное положение БНПиС – работа в интересах разведки флота и подчиненность начальнику Службы связи, создавало некоторые трудности в организации радиоразведки.

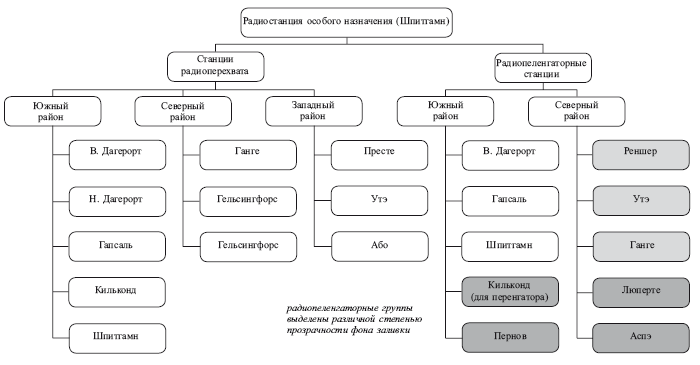

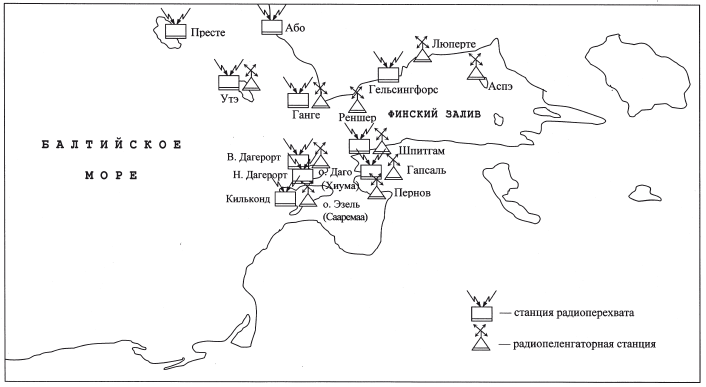

Результаты радиоразведывательной деятельности накануне войны, а также в первые дни военных действий убедили командование флотов в необходимости создания помимо БНПиС Службы связи станций радиоразведки, оснащенных соответствующим радиооборудованием, техникой и специалистами – радистами-разведчиками и дешифровальщиками (хотя об этом свидетельствовал гораздо ранее еще опыт Русско-японской войны 1904–1905 гг.). Наиболее интенсивно и успешно эта работа развернулась на Балтийском флоте. Так, на побережье Балтики уже в августе 1914 года для ведения радиоразведки были выделены на БНПиС южного (Гапсаль (Хаапсала), Кильконд (Кихелькона, о. Эзель), В. Дагерорт (о. Даго)), западного (Преете, Утэ, Або (Турку)) и северного (Гельсингфорс (Хельсинки) – два, Ганге (Ханко)) районов по три радиоприемника. В дальнейшем эти БНПиС были оформлены как разведывательные станции (радиоперехвата и радиопеленгаторные).

В августе 1914 года на о. Эзель, при авиастанции Папенхольм близ г. Кильконд, началось испытание первого радиопеленгатора с вращающимся коммутатором: вокруг мачты, высотою около 30 м было радиусом растянуто 32 антенных канатика длиною 100 м каждый, ориентированных в плоскостях от истинного меридиана места через каждый румб. При достаточной мощности перехватываемого сигнала он позволял определять направление (пеленг) на объект с точностью до 11,25 градуса[171]. После успешных испытаний в сентябре такой же пеленгатор установили в Ганге, как раз к началу постановки активных минных заграждений. В конце декабря радиопеленгаторы были установлены на о. Геншер и в Гапсале, обеспечив более точное местоопределение кораблей противника, а сами станции стали называться морскими радиокомпасными (МРКС). Помимо них наблюдение за радиопереговорами немцев должны были вести корабли, имевшие радиоприемники.

Задачи, стоявшие на тот момент перед радиоразведкой, по характеру разделялись на две группы. Первая – «задачи активные, направленные в сторону противника», включала следующее: «1) Улавливание с последующим нанесением на карту сосредоточения неприятельских сил на том или ином направлении или участке театра. 2) Прием и разбор радио противника. 3) Разбор и учет позывных неприятельских кораблей, береговых пунктов и должностных лиц. 4) Раскрытие дислокации сил противника с учетом происходящих в ней изменений. 5) Учет по расшифрованным радио движения неприятельских кораблей, самолетов и дирижаблей. 6) Раскрытие позиций неприятельских подводных лодок, расположения его минных заграждений и мест выброшенных морем мин». Из этих задач вытекали следующие функции: «сбор, систематизация, отбор и обработка радио-материала; информация командования и флота; инструктирование по обстановке выходящих в операцию кораблей». Вторая группа задач радиоразведки, «касающихся собственного радиотелеграфирования», предусматривала: «законспирирование собственного радиотелеграфирования; подчинение его строгой дисциплине; обеспечение полной стойкости своих шифров и кодов»[172].

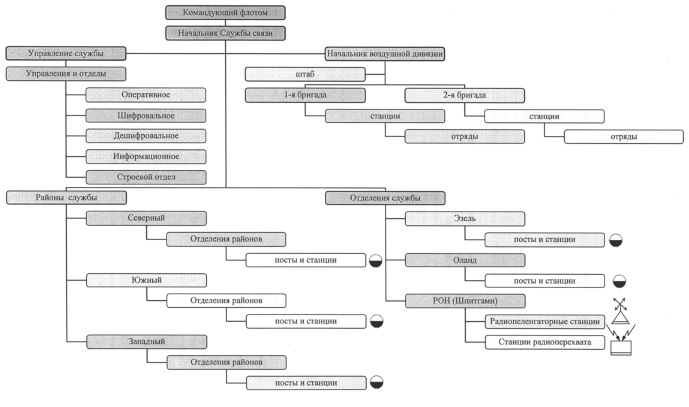

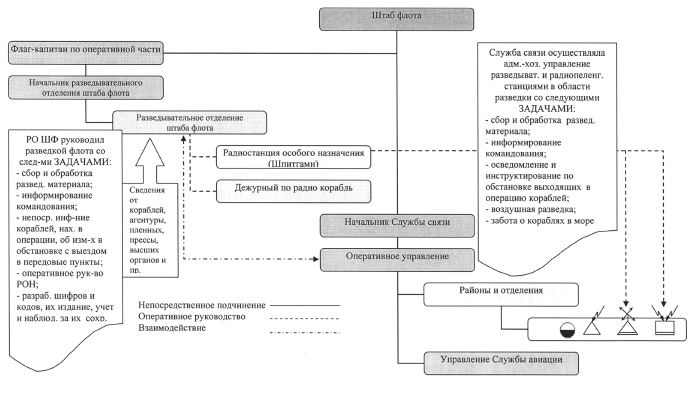

С началом войны и до конца кампании 1914 года вопросы радиоразведки (как и разведки флота в целом) находились в ведении флагманского радиотелеграфиста Ренгартена. В помощь ему из оперативной части штаба флота были выделены 4 человека, а также один из двух старших флаг-офицеров, образовав разведывательное отделение штаба флота. Однако параллельно в области радиоразведки развивалась и Служба связи. При этом Ренгартен налаживал радиопеленгование, дешифрование и безопасность собственной связи, а Непенин делал упор на тщательный учет, обработку и наглядное отображение разведывательных материалов, добываемых на наблюдательных постах Службы и поступающих от других источников. Таким образом, помимо оперативной части штаба флота, возглавляемой Колчаком и на которую возлагалась организация разведки, появились разведывательное отделение штаба флота и оперативное управление Службы связи[173].

Скорейшему развитию радиоразведки, а, по мнению некоторых – сыграли решающую роль в ее успехах[174], события, произошедшие 25–26 августа 1914 года. Утром 25 августа немецкие корабли сосредоточились вблизи острова Готланд. В Финский залив они должны были войти под покровом ночи и атаковать торпедами русские суда. Для этого были выделены крейсера «Аугсбург» и «Магдебург», эсминцы V-26 и V-186, а крейсеру «Амазоне» и подводной лодке U-3 было приказано курсировать в районе Дагерорта. Во второй половине дня, используя густой туман, немцы вошли в Финский залив. В 21 ч крейсер «Магдебург» потерял визуальную связь с «Аугсбургом» и далее ориентировался по радиосигналам с флагмана. В 00 ч 16 мин 26 августа, находясь в 5 милях от маяка Оденсхольм (о. Осмуссаар), «Магдебург» получил шифрованную радиограмму с приказом изменить курс. Во время ее расшифровки, двигаясь со скоростью 15 узлов, корабль в 00 ч 37 мин наскочил на камни и сел на мель. Туман был таким густым, что никто с береговой наблюдательной станции не увидел потерпевший катастрофу «Магдебург», и только громкие крики на немецком языке всполошили русский гарнизон. В Ревель немедленно было послано телеграфное сообщение о том, что с берега слышны команды, отдаваемые по-немецки, но что именно там происходит, не видно из-за густого тумана (в другой литературе указывается, что о катастрофе «Магдебурга» русское командование узнало в результате радиоперехвата и радиопеленгования сигнала бедствия с крейсера морской радиокомпасной станцией на острове Гельголанд[175]). Получив это сообщение, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Эссен приказал послать к Оденсхольму эсминцы «Рьяный» и «Лейтенант Бураков» с начальником Службы связи капитаном 1 ранга Непениным. Для выяснения обстановки, туда же было приказано направиться крейсерам «Паллада» и «Богатырь». Но командирам эсминцев не сообщили, что к острову вышли крейсера, а на крейсерах ничего не знали об эсминцах! Возможно, свою роль в данном обстоятельстве сыграл тот малоизвестный факт, что «Аугсбург» осуществлял помехи радиосвязи крейсеров, хотя справиться с ними русским радиостанциям все же удалось[176].

Донесение о катастрофе «Магдебурга» немецкий контр-адмирал Беринг получил в 01 ч 03 минуты. Он немедленно отправил на выручку эсминец V-26, который, если бы не удалось стащить с камней крейсер, должен был взять на борт его экипаж. Операция же должна была продолжаться. В 7 часов утра командир корабля корветен-капитан Г.-Г. Хабенихт отдал своему адъютанту и начальнику радиосвязи обер-лейтенанту В. Бендеру, который заведовал секретным делопроизводством, приказание сжечь в топке ненужные документы. Бендер выполнил распоряжение, уничтожив в 1– и 3-м котельных отделениях немало документов, однако из имевшихся на корабле трех сигнальных книг две были оставлены для поддержания связи с другими кораблями[177]. V-26 добрался до места происшествия только к 8-ми часам утра. «Магдебург» сидел на мели приблизительно до командирского мостика, но вся кормовая часть была на чистой воде и в полной исправности[178]. Попытки стащить крейсер ни к чему не привели, поэтому командир «Магдебурга» в 9 ч 10 мин (время немецкое)[179] отдал приказ об эвакуации экипажа с последующим намерением взорвать корабль. Перед этим Хабенихт решил обстрелять маяк на Оденсхольме, а также строения наблюдательной станции. Выстрелы немецких орудий помогли сориентироваться русским эсминцам, которые до этого момента никак не могли обнаружить место катастрофы. Одновременно с ними пошли русские крейсера и открыли огонь, как по «Магдебургу», так и по своим эсминцам, приняв их за немецкие. В свою очередь эсминцы, решив, что перед ними крейсера противника, пошли в торпедную атаку, которая только чудом не привела к трагедии: торпеда, выпущенная «Лейтенантом Бураковым», прошла в нескольких метрах от «Богатыря», а снаряды с «Паллады» стали ложиться вокруг атакующего эсминца.

Первыми ошибку обнаружили эсминцы и просигналили крейсерам, что они свои. Только после этого артиллерия крейсеров перенесла весь огонь на «Магдебург», часть экипажа которого еще до появления русских перебралась на борт V-26. Поначалу «Магдебург» энергично сопротивлялся, но, получив несколько попаданий из 152-мм орудий, которые вызвали серьезные потери, прекратил огонь. Эсминцы подошли к «Магдебургу», сидящему на камнях под своим флагом (по другим данным – крейсер «был вынужден взорваться»[180]). С «Лейтенанта Буракова» спустили вельбот с лейтенантом М. Гамильтоном, сигнальщиком и гребцами, вооруженными винтовками. V-26 в это время уходил на предельной скорости. После того как Гамильтон поднялся на палубу и вместе с немецкими матросами спустил флаг крейсера, германский дек-офицер (кондуктор) сообщил ему о том, что на «Магдебурге» остался капитан Хабенихт. Лейтенант послал одного из немецких матросов доложить ему о прибытии русских. «От нечего делать я швырял ногами различные вещи, в изобилии валящиеся на палубе. И вдруг под пакетом с рубашками я заметил сигнальный код. Не желая привлекать внимание немцев, я стал толкать его ногами к борту и, когда наш вельбот оказался под нами, сбросил его в вельбот»[181] – вспоминал Гамильтон. Остававшиеся на борту 57[182], по другим данным 55[183] человек экипажа во главе с командиром крейсера сдались в плен.

На «Магдебурге» были обнаружены сигнальная книга германского флота с правилами сигналопроизводства всеми сигнальными средствами, шифры мирного времени для шифровки сигналов (находка Гамильтона), утвержденный проект маневренных правил для флота, карты квадратов северной, средней и западной части Балтийского моря с Зундом и Бельтами, южной части Северного моря и Германской бухты, секретное руководство плавания малым Бельтом (с картой), карта наблюдательных постов Северного моря, радиотелеграфные журналы, дневники и письма личного состава. 29 августа водолазы[184] нашли на дне выброшенные немцами за борт (по другим данным в руках кондуктора-утопленника[185] – старшины-сигнальщика, который держа в руках сигнальную книгу, покидая крейсер, оборвался с трапа и утонул[186]) второй экземпляр сигнальной книги и шифровальный журнал с кодовыми таблицами[187]. Благодаря этим документам секретный немецкий военно-морской код для связи командования флота с кораблями стал известен русским дешифровальщикам. Кроме того, оказалось, что этот же код использовался для шифрования телеграфной переписки между Берлином и германскими военно-морскими агентами за границей. Чтобы немцы не узнали о компрометации шифров, были предприняты соответствующие меры. Например, водолазам, обследовавшим «Магдебург», был объявлен выговор за неудовлетворительную работу, которая якобы не дала ничего ценного. Эта информация была сообщена командиру крейсера и части команды, попавшей в плен. В результате скомпрометированный код немцами не был заменен[188].

Практические результаты в радиоразведке флота противника не заставили себя ждать. Морской Генеральный штаб отдал приказ командующему Балтийским флотом немедленно организовать усиленный перехват и дешифрование немецких радиограмм. Задание по перехвату шифрпереписки ВМС Германии было дано МРКС в Гапсале.

6 сентября 1914 года глава английского Адмиралтейства первый лорд У. Черчиль принял русского морского агента капитана 1 ранга Н.А. Волкова, по просьбе последнего. Волков получил из Петрограда сообщение с изложением случившегося и указанием уведомить обо всем этом Адмиралтейство Великобритании. Руководство отечественного ВМФ считало, что этому ведомству следовало бы иметь книги, так как с помощью данного шифра и кодовых книг (код с перешифровкой простой заменой) можно было дешифровать, по меньшей мере, отдельные части радиограмм германского флота. Кроме того, находка с «Магдебурга» была ценнейшим материалом для криптографической работы над дешифрованием других кодов с перешифровкой. Это стало поразительной и неожиданной удачей для разведки военно-морского флота Великобритании.

Получив сообщение из России, британское Адмиралтейство, как пишет об этом У. Черчиль в книге «Мировой кризис», немедленно послало за шифрами в Архангельск военный корабль. В конце октября флигель-адъютантом капитаном 1 ранга М.А. Кедровым шифры были доставлены в Лондон. Код являлся главным, но не единственным средством шифрования. Тем не менее, уже в начале ноября 1914 года англичанам удалось снять усложнения (перешифровку) кода и добиться регулярного чтения радиограмм, посылаемых германским правительством и военным командованием[189]. Английская разведка, в купе с секретными шифровальными кодами с затонувшей (затем выброшенной во время шторма на английский берег) немецкой подводной лодки[190], эффективно использовало подарок радиоразведки Российского императорского флота. Она не только дешифровала ценные радиограммы, но и вела радиоигру, посылая радиограммы от имени германского командования. Одна из таких радиограмм привела к крупной победе англичан на море: уничтожение 8 декабря 1914 года в водах Южной Атлантики немецкой эскадры под командованием вице-адмирала М. фон Шпее в Фолклендском сражении[191]. Благодаря дешифрованию немецких радиограмм, англичане еще неоднократно одерживали верх в войне на море, спасали свои транспорта[192], добивались серьезных успехов на дипломатическом фронте в борьбе за нейтральные страны, в частности за Аргентину.

Уже к середине октября 1914 года, благодаря усилиям Ренгартена, было налажено дешифрование действующих немецких шифров и таким образом получена возможность читать составленные по «Сигнальной книге германского флота» радиограммы. Например, в октябре радиоразведке удалось установить район дежурства немецких подводных лодок на Балтике, его продолжительность и день смены. С ноября, то есть с переходом флота к активным действиям в южной части Балтийского моря начали регулярно составляться обобщенные радиоразведывательные сводки[193].

Дешифрование перехваченных немецких радиограмм с началом войны было сосредоточено в штабе флота под непосредственным руководством флагманского радиотелеграфиста и начальника разведывательного отделения Ренгартена. В дальнейшем в Ревеле в составе Службы связи было организовано и дешифровальное управление, которое первоначально комплектовалось только офицерами, владеющими немецким языком, а впоследствии и вольнонаемными сотрудниками. Причем последние «не всегда удовлетворяли требованиям не столько по пригодности к данной работе, сколько по поведению – дисциплинированности, выдержке и умению ревниво оберегать доверенную им тайну»[194].

Добившись первых успехов, Ренгартен в декабре 1914 года доложил командованию Службы связи Балтийского моря о необходимости учреждения в составе службы отдельной радиостанции особого назначения, где была бы организована постоянная работа по перехвату и сосредоточено дешифрование неприятельских радиограмм. Командование флота, учитывая положительные результаты радиоразведки[195], и осознавая тот факт, что организация только отдельных радиоразведывательных вахт на береговых станциях Службы связи и некоторых кораблях стало уже недостаточным для обеспечения боевой деятельности флота, поддержало Ренгартена и Непенина, ходатайствовав перед Морским министерством о создании специальной радиоразведывательной станции.

Такую станцию предлагалось создать в безлюдном лесном месте у м. Шпитгамн на территории Эстляндской губернии (Эстония). Выбор обусловливался удаленностью от других мощных береговых радиостанций и близостью к морю. С докладом по этому вопросу командующий Балтийским флотом направил к морскому министру Ренгартена. Министр положительно решил вопрос создания радиостанции особого назначения: были отпущены средства и открыт штат станции в 57 человек. Однако на некоторое время вопрос с ее строительством затянулся из-за возражений владельца земли, на которой оно планировалось. Лишь личное вмешательство императора Николая II решило вопрос[196] (впоследствии мы увидим как подобная ситуация задержки строительства из-за земельного вопроса повторится в ходе открытия первой части радиоразведки в советском Военно-морском флоте).

В январе 1915 года было начато строительство радиостанции особого назначения и прокладка телефоно-телеграфной линии для ее связи с управлением Службы связи. Решением Адмиралтейств-совета от 4 марта 1915 года за № 4976 ст. 43151 Радиостанция особого назначения (РОН) была учреждена при Южном районе Службы связи Балтийского моря. Это была первая береговая часть радио и радиотехнической разведки в Российском флоте.

Весной 1915 года РОН начала действовать. Ее начальником на основании приказа командующего флотом Балтийского моря № 308 от 19 марта 1915 года стал капитан 2 ранга П.А. Колокольцов[197], служивший до этого в мобилизационной части Свеаборгского порта. Помощниками к нему были назначены мичман В.И. Марков с крейсера «Рюрик» и прапорщик по механической части И.М. Ямченко[198]. В основном здании радиостанции размещались четыре круглосуточно работавших поста радиоперехвата, дешифровальное бюро и помещения для офицеров. Команда и хозяйственные службы были размещены в отдельных постройках. Помимо дешифрования и обработки радиоразведывательного материала на дешифровальное бюро была возложена функция распределения добытых сведений – передача в разведывательное отделение штаба флота и оперативное управление Службы связи. В Гельсингфорс разведывательные сведения передавались с центральной станции в Ревеле через подводный кабель аппарата Юза с последующей экстренной доставкой адресату нарочным; второй канал – подводный телефонный кабель от оперативного управления Службы связи; третий – штабной корабль «Кречет». От РОН информация на центральную станцию в Ревеле и в оперативное управление Службы связи передавалась по прямой телефонной связи и с помощью проводной связи аппарата Юза. Через центральные станции в Ревеле и Гельсингфорсе имелась связь и с МГШ, но действовала она плохо[199].

Радиограммы, перехваченные другими береговыми станциями, также поступали для дешифрования в РОН. При этом обработанные на Радиостанции особого назначения материалы радиоперехвата и данные радиопеленгования объектов разведки поступали в оперативное управление Службы связи раздельно – пеленга шли, минуя Шпитгамн. В дальнейшем, для повышения результатов разведывательной деятельности данные радиопеленгования обрабатывались вместе с материалами перехвата на РОН в Шпитгамне. Вместе с тем, радиопеленгаторные станции (МРКС) и станции радиоперехвата (разведывательные станции из числа БНПиС), дислоцируясь на территории соответствующих районов Службы связи, и работая в интересах РОН, решавшей задачи разведки, оставались в непосредственном подчинении Службы связи Балтийского флота. В результате не только флаг-капитан Колчак, но и командующий флотом ввели в обычай «ездить» к Непенину для обсуждения с ним оперативных вопросов[200].

Понимая опасность сложившегося положения – одновременное функционирование трех органов, определявших оперативное применение флота, старший флаг-офицер по оперативной части штаба Балтфлота М.Б. Черкасский и Ренгартен через голову командования пошли на непосредственный контакт с Непениным с целью разграничения полномочий, задач и функций в области разведки. В мае 1915 года они достигли следующего соглашения: разведывательное отделение штаба флота во главе с Ренгартеном осуществляло руководство разведкой флота, а за силами и средствами разведки Службы связи сохранили значительную долю участия в этой работе, возложив на Непенина административное управление подчиненными разведывательными и радиопеленгаторными станциями[201]. Причинами, по которым данный вопрос разрешился именно таким образом, современники видели в следующем:

«1. Не хотели отстранять Непенина, который успел к этому времени добиться по собственному почину больших результатов в области разведывательной работы, удачно им совмещаемой с руководством Службою связи и морской авиацией.

2. Считали, что при наличии хороших отношений у Ренгартена и Непенина, а также между сотрудниками разведывательного отделения штаба флота и оперативного управления Службы связи параллелизм в работе не приносит в данном случае вреда и исключает в то же время односторонность выводов и облегчает командованию самоориентировку в обстановке.

3. Видели в сосредоточении в руках Непенина административно-хозяйственных функций по отношению к обслуживающих разведку радио и пеленгаторных станций наилучший вид руководства ими в этих отношениях.

4. Считались с контактом, который установился у Непенина с командирами соединений и кораблей, выполнявших операции, и с тем авторитетом, которым он пользовался в их глазах[202].

5. Считали заманчивым использовать для разведки готовый аппарат Службы связи – организацию, хорошо сработавшуюся, с хорошим личным составом и сложившимися уже традициями. (По этой же причине, и по указанной в и. 3-м Непенину подчинили и авиацию – молодую, еще не окрепшую организацию, требовавшую твердого руководства)»[203].

И все же, несмотря на развитие организации разведывательной деятельности на Балтике, определенный параллелизм в части радиоразведки сохранился. Принятая с этого момента организация разведки на театре схематично показана на рис. 4.

В 1915 году получила развитие и радиоразведывательная аппаратура. РОБ-ТиТ удалось осуществить идею итальянских морских офицеров Беллини и Този, разработав и запустив в производство более точный радиопеленгатор с упрощенной антенной системой. С 1915 года на вооружении радиоразведки появились радиопеленгаторы второго поколения. Их стали изготавливать на основе применения двух взаимно перпендикулярных вертикально расположенных петлеобразных антенн в форме ромбов, связанных с приемником через радиогониометр «Беллини и Този». Если при использовании радиопеленгаторов первого поколения ошибки в пеленговании составляли 10–11 градусов, то пеленгаторы с гониометрами давали возможность при соответствующей подготовке операторов определять радиопеленг с точностью в два градуса[204]. До восьми таких пеленгаторов к концу Первой мировой войны были установлены на Балтике и до трех – на Черном море. Появление чувствительных радиоприемников, использовавших усилители на радиолампах, позволило применить в радиопеленгаторах рамочные антенны. Пеленг на радиопередатчик объекта разведки определялся по минимуму уровня сигнала на выходе радиоприемника, чему соответствовала ориентация плоскости рамки по нормали к направлению прихода радиоволны[205].

Местоположение пеленгуемого радиопередатчика на плоскости определялось на пересечении линий пеленгов (минимум двух), определяемых из разнесенных в пространстве точек (азимутальный или угломерный метод местоопределения). Наиболее простое решение задачи местоопределения по результатам пеленгации – графическое: на топографической карте проводятся две линии пеленгов и определяются координаты точки их пересечения. При использовании двух радиопеленгаторов задача местоопределения не решалась, если измеренные ими пеленги совпадали или различались на 180 градусов (пеленгуемый объект располагался на базовой линии, соединяющей точки расположения пеленгаторов, или на ее продолжении в обе стороны). Для исключения такой ситуации необходимо использовать не менее трех радиопеленгаторов. Но при этом, из-за неизбежных ошибок и отсутствия синхронности (децентрализованный метод пеленгования) измерений, линии пеленга никогда не пересекались в одной точке, ограничивая на плоскости некоторую область вероятного положения пеленгуемой радиостанции.

Во время войны изготовление технических средств радиоразведки для флота было налажено при Радиотелеграфном депо морского ведомства[206], работы в котором вели М.В. Шулейкин, А.А. Петровский, В.П. Вологдин. К июлю 1915 года новые радиопеленгаторные станции были развернуты на о. Утэ и у маяка В. Дагерорт[207].

Положительные результаты использования данных, добытых радиоразведкой, командованием Балтийского флота полностью оправдали создание РОН. 15 апреля 1915 года радиоразведка Балтийского флота перехватила сеанс радиосвязи немецкой подводной лодки U-26 и броненосного крейсера «Принц Адальберт», находившихся в районе 60 миль восточнее Стокгольма. Перед подводной лодкой германским командованием была поставлена следующая задача – с рассветом 16 апреля начать подводную войну на русских коммуникациях в северной части Балтийского моря. Однако в результате радиоперехвата русское командование правильно оценило обстановку и с 15 апреля пароходное сообщение в районе действия U-26 было прекращено. Добиться успеха немецкой подводной лодке удалось лишь 23 апреля. Выполнив 18–19 апреля ложный маневр – пройдя вдоль шведских территориальных вод около 100 миль курсом на юг, U-26 заставила поверить русское командование в ее убытие в базу. Как следствие, 22 апреля пароходное сообщение в северной части Балтийского моря было восстановлено, а 23 апреля в 5 ч 40 мин U-26 потопила русский пароход «Фрак» с военным грузом[208]. Тем не менее, своевременно принятое русским командованием на основании сведений радиоразведки решение о временном прекращении пароходного сообщения позволило избежать более крупных потерь.

28 апреля 1915 года радиоразведка Балтийского флота перехватила радиограмму, в которой сообщалось о планировавшейся в ночь на 1 мая набеговой операции на о. Руно (Рухну) в Рижском заливе, для чего выделялось два миноносца. Добытые радиоразведкой сведения полностью подтвердились 1 мая, когда команда с миноносцев V-107 и V-108, усиленная десантной партией с броненосного крейсера «Принц Адальберт», высадилась на острове и провела подрывные работы[209]. Однако по непонятным причинам командование Балтийского флота не учло информацию радиоразведки и не предприняло никаких ни превентивных мер, ни мер по противодействию.

В мае того же года штаб флота, находившийся на крейсере «Россия» в Гельсингфорсе, благодаря радиоразведке «наблюдал» издалека с мельчайшими подробностями агонию гибнувших на русском заграждении под Виндавой (Вентспилсом) германских тральщиков[210].

21 мая была перехвачена радиограмма германского флагмана высшему морскому командованию, в которой сообщалось о предполагавшейся в ночь на 22 мая постановке мин в районе Люзерорта. В 23 ч 21 мая 4 миноносца ВМС Германии осуществили постановку сорока восьми мин у Люзерорта, считая, что она прошла незаметно для противника[211]. 24 мая, несмотря на предпринятые немцами меры по ограничению радиосвязи, особенно в период перехода в район боевого предназначения, радиоразведка Балтийского флота установила факт завершения немцами постановки очередного минного заграждения. Для этого оказалось достаточным перехватить и дешифровать радиограмму вспомогательного заградителя «Дейтчланд», в которой говорилось, что «в 0 ч 57 мин 24 мая постановка мин закончена». В эту ночь немецким флотом была проведена минно-заградительная операция в Финском заливе, в ходе которой было выставлено 214 мин у банки Олег. Немцы вновь считали, что их действия остались незамеченными русским флотом[212], рассчитывая на эффективность минных постановок.

18 июня 1915 года была перехвачена и дешифрована радиограмма о завершении 18 июня в 02 ч 39 мин постановки мин в Ирбенском проливе. В ночь на 17 и 18 июня немцами было поставлено 640 мин: 580 мин в западной части Ирбенского пролива и 60 в его юго-западной части. И в этот раз немцы рассчитывали, что постановка прошла незаметно, но радиоразведка вновь была на чеку[213].

20 июня была перехвачена радиограмма с немецкого минного заградителя «Альбатрос», в которой сообщалось, что «20 июня в 01 ч 40 мин постановка минного заграждения № 4 выполнена, неприятеля не видел». На этот раз надежды немцев на незамеченную постановку оправдались. Постановка 200 мин была произведена в районе Богшер, однако, русское командование посчитало, что постановка вновь осуществлена в районе Люзерорта[214]. Причин такой ошибки могло быть несколько: во-первых, исходя из имеемых ранее сведений постановка минного заграждения № 4 планировалась именно у Люзерорта; во-вторых, отсутствие данных радиопеленгования сеанса радиосвязи, перехваченного с минного заградителя «Альбатрос», или их ошибочность; в-третьих, при наличии правильных данных радиопеленгования – неправильные выводы командования из имевшихся сведений радиоразведки.

27 июня 1915 года в разведывательной сводке Балтийского флота сообщалось, что по информации радиоразведки стало известно о планируемом немцами обстреле Виндавы с моря. Для противодействия немецкому флоту к Ирбенскому проливу были направлены эсминец «Новик» и 2-й дивизион миноносцев, а в район Виндавы – подводная лодка «Окунь». В результате 28 июня противнику не удалось добиться желаемого. Благодаря применению нашими кораблями (эсминцы 5 и 6-го дивизионов, подводная лодка «Окунь») артиллерийского и торпедного оружия, а также береговой артиллерии, противник (броненосец «Беовульф», легкие крейсеры «Любек» и «Аугсбург», три миноносца и шесть тральщиков) оказался скован в маневре и времени, что позволило ему производить обстрел Виндавы не более чем в течение 30 минут, выпустив 13 снарядов[215].

В разведсводке штаба Балтийского флота № 11–12 (с 17 июня по 7 июля) в разделе «Намерения противника», в частности указывалось: «17-го [июня] стало определенно известно, что все суда, принимавшие участие в Виндавской операции, утром 16-го вернулись в Либаву… Было веское основание думать, что разведка в ближайшие дни не представится интенсивной. Сопоставляя это основание с агентурным сообщением о готовящемся… императорском смотре флоту в Киле, где уже к 15-му было собрано до сорока судов, можно было допустить, что германцы, совершенно игнорирующие за последнее время наш флот…, пошлют туда все лучшие суда, возложив охрану своего побережья от Данцига до Либавы на сравнительно ничтожные силы»[216]. Основанием для выводов в разведывательной сводке послужило и полученное 17 (30) июня 1915 года донесение от РОН о предстоящем возвращении всех германских кораблей в базы для дальнейшего участия на императорском смотре в Киле[217] и о замене дозорных миноносцев вспомогательными тральщиками – вооруженными рыболовецкими траулерами.

Складывавшаяся, исходя из данных разведки (агентурной и радиоразведки), обстановка на МТВД, подвигла «заведывающего разведкой» старшего лейтенанта Ренгартена и старшего флаг-офицера оперативной части штаба командующего Балтфлотом лейтенанта А.А. Саковича к мысли «быстро использовать создавшуюся обстановку с целью нанесения противнику хотя бы морального удара, способного вместе с тем несколько поднять настроение у нас в тылу». Идея инициаторов операции заключалась в «бомбардировке нашими крейсерами с участием “Рюрика” одного из не слишком близко к нам расположенных неприятельских портов». Проект, в котором предлагалось нанести удар по Кольбергу, был доложен флаг-капитану по оперативной части капитану 1 ранга Колчаку, поддержавшему идею подчиненных, но поставив под сомнение выбранный объект удара. Замысел операции встретил поддержку и со стороны начальника штаба флота контр-адмирала Н.М. Григорова, который счел ее «требующей немедленного осуществления». Однако командующий флотом вице-адмирал В.А. Канин заменил Кольберг Мемелем. Бомбардировка намечалась на раннее утро 19 июня (2 июля)[218].

Для решения задачи был сформирован Отряд особого назначения в составе броненосного крейсера «Рюрик», бронепалубных крейсеров «Богатырь» и «Олег», эсминца «Новик», эсминцев 6-го дивизиона капитана 1 ранга Н.И. Патона («Туркменец Ставропольский», «Казанец», «Страшный», «Стерегущий», «Войсковой», «Украйна» и «Забайкалец»). Командовать отрядом и операцией поручили контр-адмиралу М.К. Бахиреву. Оперативное прикрытие ударной группы возлагалось на линейные корабли «Цесаревич» и «Слава», броненосные крейсера «Адмирал Макаров» и «Баян», а также 7-й дивизион эсминцев и «способные к выходу» подводные лодки. Линкоры в полной боевой готовности должны были находиться на вспомогательной базе Эре. На случай появления тяжелых кораблей противника в район мыса Розеве направилась британская подводная лодка Е-9, которая прибыла в назначенный район 1 июля. Подводные лодки «Макрель» и «Окунь» российского флота направили в районы Люзерорта и Стейнорта соответственно.

В ночь на 1 июля 1915 года 1-я крейсерская бригада покинула Утэ. Сопровождавший ее 7-й дивизион эсминцев вернулся назад на базу после того как в 5 ч к крейсерам присоединился «Рюрик», пришедший из Ревеля. «Новик» и 6-й дивизион, находившиеся в базе Койвисто, получили приказ в 7 ч 1 июля присоединиться к бригаде. Эсминцы вышли в море ночью. Стоял такой густой туман, что в 4 ч дивизион был вынужден задержаться у о. Вормси. Поход продолжили только через час, поэтому эсминцы прибыли в назначенное место с большим опозданием – крейсера уже ушли. Контр-адмирал Бахирев, опасаясь немецких подводных лодок, решил не ждать. В 7 ч он пошел на юг, отправив эсминцам радиограмму, в которой указал свой курс и точные координаты, но эсминцы уже не могли догнать бригаду, поэтому Бахирев приказал 6-му дивизиону возвращаться в Моонзунд. Только «Новик», обладавший высокой скоростью, догнал бригаду и присоединился к ней, став в кильватер «Рюрику».

Во главе колонны шел флагман – «Адмирал Макаров», за ним «Баян», «Богатырь», «Олег», «Новик» и «Рюрик». Туман становился все гуще, вахтенные офицеры и штурманы прилагали все усилия, чтобы держаться в кильватерной колонне, но, несмотря на это, то один, то другой корабль нарушали строй. В это время, в условиях низкой видимости, русские крейсера прошли контркурсом с отрядом немецких кораблей в составе крейсеров «Роон», «Аугсбург» и «Любек», минного заградителя «Альбатрос» и семи эсминцев. Командовал немецким отрядом коммодор И. Карф.

Первым подошел к Мемелю «Рюрик». В 21 ч 1 июля он находился в 18-и милях от базы, но Бахирев приказал ему присоединиться к бригаде, так как согласно оперативному плану обстрел города должны были начать все корабли одновременно – 2 июля в 3 часа. «Рюрик» повернул к бригаде, вслед стал поворачивать и «Новик», но в тумане потерял «Рюрика» из вида. Установить с ним радиосвязь «Новику» не удалось. Опасаясь, что при такой видимости может произойти фатальная ошибка, командир «Новика» счел за лучшее вернуться в Моонзунд.

В это время радиоразведкой Балтийского флота была перехвачена и дешифрована Ренгартеном, находившемся на станции у м-ка В. Дагерорт, радиограмма командира немецкого отряда кораблей «второго флагмана разведывательных сил Балтийского моря» коммодора Карфа. Того самого, с которым менее суток назад в тумане разошлась русская крейсерская бригада. В радиограмме, адресованной командиру броненосного крейсера «Роон», коммодор сообщал, что задание выполнено (минный заградитель «Альбатрос» выставил минное заграждение из 160 мин в районе Богскар) и одновременно сообщил каким он будет идти курсом, с какой скоростью и где будет находиться к 13 ч 2 июля. Радиоразведчикам удалось определить и местоположение сил противника[219]. Вот как описал работу Регартена и его подчиненных капитан 2 ранга К.Г. Люби:

«Полночь. Начата новая страница радиожурнала. Вверху четко выведено “пятница, 19 июня с полуночи”. Дальше пусто, чистые голубоватые линии строк, ожидающие записей. Сейчас нет еще ничего примечательного. В ушах безумолчные длинные и короткие потрескивания, черточки, точки, вызывающие различные эмоции у слушающих на Кильконде. Тон настройки, скорость передачи, сила звука – все имеет значение, все так знакомо среди незнакомых звуков “чужих”, то есть шведских станций. Так как неприятельские, германские – это своего рода “свои знакомые”.

Вдруг неожиданно все разом склонились над столом, словно по команде. Один стал быстро-быстро записывать цифры на бумаге, другой – вращать какие-то круглые блестяще-черные рукоятки, третий – двигать вверх и вниз по шкале какой-то указатель.

– Так, так, – твердит вполголоса Ренгартен, – в тылу голубчики оказались. Недурно. Послушали ваш голосок, а теперь почитаем, что вы там пишите.

И, быстро перебирая скопированное издание германского кода, наш доблестный радиотелеграфный офицер стал расшифровывать радиодонесение коммодора Карфа. На листе бумаге появились буквы, слоги, фразы.

– А теперь дайте-ка мне наш шифр; надо телеграфировать начальнику первой бригады крейсеров. Его это заинтересует. Будет потирать руки Коронатович»[220].

В результате, к 1 ч 45 мин 19 июня (2 июля) на крейсере «Адмирал Макаров» приняли два радиосообщения Ренгартена: «19.06 “Аугсбург” назначил рандеву вероятно легкому крейсеру в квадрате 337» и «9.45 место неприятельского крейсера, которому назначалось рандеву квадрат 339»[221], а к 4 ч Бахирев получил радиограмму из штаба Балтийского флота, которая целиком меняла прежний план. Командование отменило удар по Мемелю, учитывая также то обстоятельство, что густой туман ставил под вопрос успех операции. 1-й крейсерской бригаде было приказано дать бой отряду немецких кораблей, возвращавшемуся с минно-заградительной операции у Богскар. Перевес в силах и фактор внезапности позволял рассчитывать русской бригаде на успех[222].

Таким образом, силы и средства радиоразведки Балтийского флота дали командованию флота и Отряда особого назначения возможность достаточно полно ориентироваться в изменяющейся обстановке в режиме «реального времени» и впервые в истории военно-морского искусства обеспечили наведение своих сил на противника в море, способствуя выводу из строя до конца войны (по существу, уничтожение) ценного неприятельского корабля – при прорыве в территориальные воды Швеции немецкий минный заградитель «Альбатрос», потерявший в ходе боя[223] у о. Готланд 28 человек убитыми и более 50-и ранеными, сел на камни под Эстергарном. Успеха также добилась британская подводная лодка Е-9 – в результате торпедной атаки немецкой эскадры под командованием контр-адмирала А. фон Хопмана, вышедшей в море на помощь Карфу, серьезное повреждение получил броненосный крейсер «Принц Адальберт», ремонт которого длился два месяца. Командир английской лодки коммандер М. Хортон за этот успех был награжден русским командованием орденом Св. Анны[224].

Для упорядочения работы РОН 14 июля 1915 года начальник Службы связи капитан 1 ранга Непенин издал приказ № 488, который ввел в действие специальную инструкцию. В ней говорилось, что назначение радиостанции – «расшифровка неприятельских депеш и немедленная, срочная их передача на центральную станцию Южного района Службы связи, откуда они посылались командованию. При этом, при расшифровке особо важной информации начальнику Радиостанции особого назначения разрешалось передавать радиограмму о намерениях противника и местонахождении его сил непосредственно флагману, находившемуся в море. Для этого должен применяться специальный код и излучение в эфир должно производиться полной мощностью. Такие сообщения надлежало дублировать передачей с радиостанции Гапсаль, которая заранее предупреждалась об этом по телефону». Налицо внедрение в теорию и практику боевого применения сил и средств отечественной морской РЭР опыта, только что полученного в ходе «Мемельской операции». К сожалению, в дальнейшем, при восстановлении радиоразведки в советском ВМФ, некоторые положительные начинания разведчиков русского флота не были своевременно учтены (в частности передача разведывательных сведений радиосвязью с использованием специального кода), что снижало эффективность боевого применения ее сил и средств даже в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Использование командованием Балтийского флота данных радиоразведки, добытых 31 июля 1915 года, считается одним из наиболее впечатляющих результатов разведывательного обеспечения военных действий на море с использованием сведений морской РЭР в Первой мировой войне. Из добытой радиоразведкой информации стало известно о подготовке прорыва немецкого флота в Рижский залив[225] одновременно с попыткой немецких сухопутных войск захватить Ригу. В сочетании со сведениями воздушной разведки и наблюдениями береговых постов это помогло определить предполагаемую дату и время наступления, а также порядок развертывания сил противника. В результате Балтийский флот оказался на позициях вовремя и смог 8 августа отбить немецкую атаку[226]. Русское командование, предполагая, что немцы будут преодолевать Ирбенский пролив вдоль недавно захваченного курляндского побережья, осуществило постановку 487 мин в южной части пролива.

Между Домеснесом и Руно в одну линию поставили 133 мины, а на подходах к Двинску – 185. Находившиеся в Рижском заливе силы флота были усилены линкором «Слава». Весьма рискованная операция по проводке линейного крейсера через ирбенские заграждения в Рижский залив стало успешной благодаря точным сведениям радиоразведки[227]. Как следствие – первая попытка прорыва немецкого флота в Рижский залив оказалась неуспешной: начав операцию с рассветом 8 августа, только к полудню немцам удалось протралить первую и вторую линию минного заграждения, на минах которых подорвался и затонул тральщик Т-52 (бывший миноносец), получили тяжелые повреждения крейсер «Тетис» и эсминец S-144, буксировку и сопровождение которых в Либаву осуществляли два буксира и эсминцы S-141, S-140 и S-147; на третьей линии минного заграждения подорвался и затонул тральщик Т-58 (также бывший миноносец).

Когда из сведений радиоразведки стало понятно, что операция противника сорвана, Непенин отправил начальнику минной дивизии П. Трухачеву шутливое донесение: «Петруха, ложись спать – немцы уходят». Это сообщение очень подняло настроение дивизии, а когда вскоре выяснилось, что немцы действительно ушли, еще более укрепило авторитет радиоразведки. Затем была расшифрована радиограмма германского адмирала, отходящего от Ирбена к Либаве, из которой следовало, что за недостатком угля и в виду уверенности в пассивности русских, он на две недели откладывает морскую операцию по прорыву в Рижский залив. Эти ценные сведения позволили русскому командованию усилить минные заграждения и морские силы на данном направлении[228]: эсминцы поставили новые мины в протраленном немцами поясе; в Ирбенский пролив перешли подводные лодки Е-1, Е-9, «Барс» и «Гепард»[229].

Неудачное начало операции в Рижском заливе не отбило желание у немцев ее продолжить. Но планы немецкого командования вновь стали заблаговременно известны русскому командованию. 10 августа радиоразведка перехватила немецкую радиограмму, подтверждавшую предположение штаба Балтийского флота о том, что противник в ближайшее время повторит операцию по прорыву в Рижский залив, о чем и доложила командованию за 6 дней до ее начала. Учитывая эти сведения, русское командование приняло меры для усиления минного заграждения в Ирбенском проливе: с 10 по 15 августа в проливе выставили 230 мин. Несмотря на смену перед операцией позывных кораблей немецкого флота, радиоразведке удалось определить состав сил противника, перехватить отдельные распоряжения, знать ход и результат боя «Новика» с V-99 и V-100[230]. В результате – неудачный для немцев исход операции.

Потеря миноносца, двух тральщиков, тяжелые повреждения крейсеров «Тетис», «Мольтке» и одного эсминца заставили германское командование отказаться от активных действий крупными силами флота на Балтике. До конца кампании 1915 года немецкий флот в Балтийском море предпринимал лишь оборонительные и демонстративные действия, если не считать нескольких активных минных постановок[231]. Основной целью германских морских сил в Балтийском море определялось противодействие «наступательной деятельности русского флота»[232]. Исходя из предвоенных взглядов на разведку в русском флоте, следовало ожидать активизации нашей разведывательной деятельности.

Ключевое место в новых оперативных планах германского военно-морского командования отводилось так называемой Эстергарн-Люзерортской позиции. Основу ее составили корабельные дозоры, развернутые между Готландом и Курляндией. Позиции дозоров с севера частично прикрывались минными заграждениями, которые в дальнейшем планировалось усилить. Следует отметить, что организация постоянной дозорной службы на линии Эстергарн-Люзерорт потребовала от противника значительного напряжения сил и средств, что в конечном итоге привело к необходимости создания нового пункта базирования легких сил, приближенного к району выполнения кораблями дозора своей боевой задачи. В качестве этого пункта стала Виндава, захваченная в ходе летнего (1915 года) наступления германской армии в Курляндии. Однако использование Виндавы в качестве пункта базирования затруднялось наличием в прибрежных водах русских минных заграждений. Поэтому в конце октября сюда перебазировали свинемюндский вспомогательный дивизион тральщиков, сразу приступивший к определению границ этих заграждений. К тральным работам позднее привлекли несколько миноносцев 10-й флотилии, обследовавших подходы к Виндаве и банке Сион.

Активная деятельность минно-тральных сил противника в районе Виндавы почти сразу выявила русская радиоразведка и обоснованно привлекла к себе внимание командование Балтийского флота. В качестве одной из контрмер минной дивизии была поставлена следующая задача – вновь заградить минами участки, на которых по сведениям радиоразведки наиболее активно велись тральные работы. Однако к этому моменту возникли новые обстоятельства, позволившие русскому командованию разработать более интересный замысел контрмер. На основании комплексного анализа радиоперехвата и радиопеленгования, а также донесений подводных лодок, флотским разведчикам к началу ноября удалось вскрыть организацию несения дозорной службы на Эстергарн-Люзерортской позиции, достаточно точно определив расположение корабельных дозоров противника.

Непенин в телеграмме от 2 ноября 1915 года на имя начальника минной дивизии сообщал: «Позиции дозорных судов выясняются следующие: ПС-1 между южной половиной Готланда и Эландом, ПС-2 и ПС-3 у Эстергарна на ост до 20 градусов долготы, ПС-4 между параллелями Либавы и Виндавы и меридианами 20 и 21 градусов, ПС-5 к норд-весту от Виндавы, ПС-6, по-видимому, вблизи Виндавы, ПС-7 в бухте Норчепинг от Висби до Ландсорта. К весту от Готланда дозоры – это пары миноносцев типа 173, к осту – это новые миноносцы около 1000 тонн. Иногда эти позиции занимают легкие крейсера, сохраняя те же позывные ПС и номер позиции… Полагаю возможным часть их без особого риска уничтожить и лишь после этого ставить заграждения… на ныне тралящейся линии Виндава-банка Сион [233].

Высказанное Непениным предложение, основанное на сведениях радио-разведки, подтвержденных донесениями подводных лодок, поддержал временно командующий минной дивизией капитан 1 ранга Колчак, и в ночь на 8 (21) ноября эскадренные миноносцы «Охотник» (брейд-вымпел капитана 1 ранга Колчака), «Новик», «Страшный» и 1-я группа 5-го дивизиона: «Эмир Бухарский» (брейд-вымпел начальника 5-го дивизиона капитана 1 ранга П.М. Плена), «Финн», «Доброволец», «Москвитянин» провели операцию против германского дозорного корабля на позиции № 5. Участь именно этого дозора решилась 4 (17) ноября: разведсводка штаба флота за этот день содержит короткую запись: «Выяснилось с точностью местонахождение одного из дозоров у Спон-банки [234]. На основании этих данных, 20 ноября 1915 года находившейся в восточной части дозора немецкий сторожевой корабль «Норбург» (СКР № 19) был атакован кораблями Балтийского флота. В результате успешной артиллерийской атаки и точного торпедного попадания с эсминца «Новик» немецкий сторожевой корабль «Норбург» затонул. Его командир и 19 из 26 человек команды были подняты с воды на русские корабли [235]. Получив донесение о бое, германское командование приказало поддержать «Норбург» сменившемуся недавно с позиции № 4 и следовавшему в базу в сопровождении миноносцев крейсеру «Любек», а также сменившему его в дозоре кораблю. Однако они к бою опоздали.

Реакция германского командования на потопление дозорного корабля оказалась более чем оригинальной: последовало решение держать в дневное время на позиции № 5 два сторожевых корабля, на ночь же корабли решили снимать, оставляя позицию незанятой. Столь важное изменение в организации несения дозорной службы не осталось незамеченным русской радиоразведкой. В разведсводке от 11 (24) ноября, составленной оперативным управлением Службы связи, зафиксировано: «Дозорная служба неслась по-прежнему на тех же позициях и примерно тем же составом судов… Позиция ПС-5, занимавшаяся раньше на ночь сторожевым судном, показавшим в назначенные часы огонь, теперь после потопления нашими миноносцами сторожевого судна “№ 19”, занимается такими же сторожевыми судами перед рассветом, и оставляют они ее с наступлением темноты». Русское командование не замедлило воспользоваться столь благоприятной обстановкой и при первой представившейся возможности провело запланированную ранее минную постановку на протраленных немцами фарватерах. В ночь на 4 (17) декабря 1915 года эскадренные миноносцы «Победитель» (брейд-вымпел начальника 1-го дивизиона эсминцев капитана 1 ранга В.С. Вечеслова), «Забияка» и «Новик» выставили 150 мин на подходах к Виндаве.

Эти мины «заявили» о себе уже вечером, о чем командованию Балтийского флота стало известно из материалов радиоперехвата. В 18 ч 29 мин радиоразведка зафиксировала экстренное донесение германского крейсера, вышедшего из Виндавы для занятия позиции дозора № 4, о взрыве на сопровождавшем его миноносце U-191. Далее последовало сообщение, что миноносец тонет. В 19 ч 10 мин другой миноносец (U-186), донес о взрыве на крейсере, а затем через четыре минуты, запросил немедленной помощи, сообщив, что дважды атакован подводной лодкой. В 19 ч 25 мин он донес, что крейсер «Бремен» и миноносец U-191 погибл [236].

Русское командование, своевременно получив от радиоразведки сведения о происшедших у Виндавы событиях, предприняло шаги, призванные укрепить противника в его ошибочной версии относительно причин гибели своих кораблей. 6 декабря по флоту была передана открытая радиограмма следующего содержания: «Флот извещается, что 4 декабря вечером нами были потоплены в Балтийском море крейсер “Бремен” и большой миноносец». Аналогичное сообщение передано по каналам телеграфных информационных агентств. Однако в германских источниках отрицается, что эти сообщения как-то повлияли на последующие выводы и оценки. Тем не менее, признается тот факт, что гибель «Бремена» и U-191 была в конечном итоге «списана» на неизвестную подводную лодку, поиском которой несколько дней усиленно занимались германские миноносцы. Минное же заграждение у Виндавы сохраняло неизвестность для немецкого флота.

10 (23) декабря в 9 ч 44 мин дозорный сторожевой корабль, занимавший позицию № 5 (по германским данным – СКР № 6), донес, что наблюдает взрыв корабля. Им оказался СКР № 15 «Фрея», пытавшийся в этот момент расстрелять обнаруженную мину, ошибочно принятую им за плавающую. Корабль почти мгновенно затонул в точке с координатами: широта – 57 град. 31,5 мин, долгота – 21 град. 20 минут. Вышедшие за полчаса до этого из

Виндавы на позицию № 4 миноносцы S-176 и S-177 успели, подойдя к месту трагедии, спасти четыре человека экипажа. При этом с миноносцев также были обнаружены мины, поставленные с малым углублением и становившиеся заметными на волнении. В 10 ч 29 мин миноносец S-176 дал радиограмму с оповещением, что «квадрат 091-1 подозрителен относительно мин». Оба миноносцы взяли курс на Виндаву, но в 10 ч 40 мин миноносец S-177, так и не успев выйти из объявленного «подозрительным» квадрата, подорвался на мине и через несколько минут затонул в точке с координатами: широта -57 град. 30 мин, долгота – 21 град. 27 минут. В этот же день командующий морскими силами Балтийского моря Германии вице-адмирал Щульц приказал «отменить постоянное несение дозора между Готландом и Курляндией».

В результате, потеряв в течение короткого времени на Эстергарн-Люзерортской позиции пять боевых кораблей, противник в конечном итоге отказался от идеи ее организации в том виде, в каком она возникла в начале осени 1915 года, фактически признав свою неспособность решить задачу, поставленную перед флотом на Балтийском театре[237]. Немаловажную роль в срыве планов противника сыграла радиоразведка Балтийского флота, заблаговременно добывая сведения о характере деятельности и намерениях противника.

Значимую часть информации о противнике представляют сведения о его потерях, которые иногда возможно получить лишь в результате ведения радиоразведки. Например, 25 ноября 1915 года русское командование в результате радиоперехвата узнало о подрыве на мине немецкого крейсера «Данциг», направлявшегося в Либаву. 25 ноября в 3 ч 20 мин немецкий крейсер подорвался на мине заграждения, поставленного силами Балтийского флота в районе банки Хоборг (Хобургс-Банк) за 14 суток до этого. В 9 ч 10 мин было перехвачено сообщение, в котором командир крейсера уведомлял командование, что «управляться больше не может» и просит выслать буксиры[238]. Безусловно, наличие таких сведений о противнике позволяет своевременно вносить коррективы в оценку его сил и планы ведения военных действий на море, добиваясь более высоких их результатов.

Развитие на Балтийском море в 1915 году организационно-штатной структуры радиоразведки флота, ее технического оснащения, а также понимание вышестоящим командованием особой важности данного вида разведки для обеспечения боевой деятельности на морском театре как следствие привело к решению ее силами и средствами более сложных задач. Радиоразведка Балтийского флота в кампании 1915 года в сравнении с кампанией 1914 года перешла от обнаружения подводных лодок, надводных кораблей и судов в базах, на переходе морем и в районах боевого предназначения к вскрытию признаков подготовки противника к операциям с морских направлений, добыванию сведений о составе, состоянии корабельных группировок ВМС противника, характере деятельности и его намерениях, обеспечению данными целеуказания сил флота.

Решение данных задач достигалось способами перехвата открытого и шифрованного радиообмена флота противника, радиопеленгованием объектов разведки, дешифрованием перехваченного шифрованного радиообмена и комплексным анализом данных радиоперехвата, радиопеленгования и дешифрования (учетом и привязкой позывных объектов разведки, анализом данных радиоперехвата и радиопеленгования, анализом организации радиосвязи, анализом обстановки на театре и т. д.) Так, наличие характерных признаков в построении или содержании радиограмм, а также сеанса радиосвязи позволяло привязывать позывной к определенному объекту разведки. Благодаря навыкам операторов постов радиоразведки изменения сменных позывных полностью определялись в течение трех-пяти суток, а в некоторых случаях и ранее. Определение принадлежности шифрованных позывных требовало абсолютной аккуратности и точности записи всех позывных с подобными характерными признаками. Сравнение открытых и шифрованных позывных в различных сеансах радиосвязи позволяло в некоторых случаях определять принадлежность шифрованных позывных[239]. Хорошо организованное на Балтийском флоте определение шифрованных позывных, дешифрование радиограмм и радиопеленгование позволяло командованию флота регулярно получать ценные разведывательные сведения о составе сил противника (флотилий и полуфлотилий миноносцев), вступлении в строй новых кораблей и подводных лодок, изменении дислокации сил и позиций подводных лодок противника, районах минных постановок и т. д.[240]. Получившие развитие также как и радиоразведка в 1915 году разведка подводными лодками и в отдельных случаях воздушная разведка в ближних районах (район Виндавы), нередко подтверждали ее сведения.

Учет изменений в дислокации противника велся с помощью специальных цветных карточек по категориям и позывным, и досок дислокации. Учет движения немецких кораблей проводился графическим методом, предложенным Непениным, который сводился к нанесению на большой лист кальки на карте Балтийского моря, разбитой на квадраты по немецкой системе, места, курса и скорости обнаруженных немецких кораблей, а также времени перехвата его радиограммы. Такие кальки составлялись за день, неделю, месяц, полгода и год. «По ним был очень удобно выявлять не только движение и типы находящихся на театре неприятельских кораблей, но и руководить движением своих кораблей и подводных лодок, выходивших в операцию за пределы Финского залива». На карту квадратов, на которую накладывалась калька, наносились синим цветом все наши минные заграждения и фарватеры; заграждения и фарватеры противника наносились красным; места выброшенных морем мин, обнаруженных нашими кораблями и постами Службы связи, а также немцами и шведами, обозначались на той же карте черными точками. Кроме того, на карту наносились синим и красным позиции наших и неприятельских подводных лодок и зоны, опасные для мореплавания, объявляемые противником, и места затонувших судов». Движение немецких дирижаблей наносилось на кальку или на небольшие, специально для этого изготовленные, карты по пеленгам и данным радиоперехвата. Слежение за немецкими дирижаблями было организовано на столько результативно, что ни один их налет не стал для наших сил неожиданным[241].

Кропотливая работа по налаживанию деятельности РОН приносила результаты. Спустя всего полгода после начала ее функционирования новый начальник станции старший лейтенант В.П. Пржиленцкий[242] в декабре 1915 года ходатайствовал о награждении медалью «За усердие» телеграфных унтер-офицеров Т.Д. Врублевского, Я.П. Курземнека, Л.В. Лавренко, С.В. Покрышкина, В.Н. Шашенкова, В.И. Бахтиарова, В.С. Орлова и И.М. Борушко. Ходатайство было поддержано контр-адмиралом Непениным, который доложил в штаб командующего флотом Балтийского моря следующее: «При внезапной перемене неприятельских позывных разгадать последние удалось в значительной степени благодаря особливо усердному и преданному отношению к делу со стороны телеграфистов Радиостанции особого назначения вверенной мне Службы связи. Телеграфисты по слуху узнавали работу больших станций и докладывали, что судно с такими-то позывными раньше имело такие-то позывные, и на первый день после перемены позывных – последние были вновь известны…»

Примерно в это же время – в ноябре-декабре 1915 года группой прикомандированных к Радиостанции особого назначения офицеров и чиновников Министерства иностранных дел был раскрыт секрет трех– и четырехзначных германских шифров. В этом была огромная заслуга надворного советника Ю. Павловича и коллежского регистратора Б. Орлова, а также лейтенантов Б.М. Елачича, Д.П. Измалкова и мичмана О.О. Проффена. Все они были также представлены к наградам.

В 1916 году германское командование, учтя опыт кампаний 1914 и 1915 годов, использовало радиосвязь более осмотрительно. Так, 2 марта неприятель ввел в действие изданную им уже во время войны «Сигнальную книгу для радиотелеграфных сношений», адаптировав ее к условиям войны и предназначив главным образом для радиопереговоров со сторожевыми и разведывательными кораблями и отрядами. После доклада об этом командиром Радиостанции особого назначения начальнику Службы связи к работе в Шпитгамне привлекли крупного специалиста по шифрам из Министерства иностранных дел – статского советника Э.К. Феттерлейна[243], который прибыл в Службу связи 5 мая 1916 года. Через три недели после этого шифр был уже найден, а затем еще через три недели им же был разгадан общий план книги и установлены все ее 13 разделов, составленные вне алфавитного порядка, чтобы затруднить разгадывание смысла радиограмм. Благодаря усердной и умелой работе этого специалиста сигнальная книга заключала в себе около 15 тыс. разгаданных буквенных сочетаний, которыми неприятелю приходилось пользоваться для выполнения боевых задач. Все разделы книги были разгаданы в такой степени, что практически она могла считаться соответствующей оригиналу. В дальнейшей работе станции книга все время пополнялась и уточнялась[244]. Начальник Радиостанции особого назначения ходатайствовал о награждении статского советника Феттерлейна орденом Св. Владимира 3-й степени.

Кроме того, понимая значение русских наблюдательных постов, немцы подвергали их неоднократным обстрелам корабельной артиллерией, а также ударам с воздуха. И здесь сказался упоминаемый ранее крен в размещении постов без соблюдения мер скрытности максимальной близко к воде. Разрушения получили посты в Либаве, Бакгофене, Виндаве, Домеснесе, Нижнем и Верхнем Дагерорте, Цереле. Однако они быстро исправлялись, линии связи и техника восстанавливались и посты продолжали действовать[245].

Огромный поток информации, добываемый станциями, занимавшимися радиоразведкой, и дешифруемый на станции в Шпитгамне, по-прежнему стекался помимо разведывательного отделения штаба флота в оперативное управление штаба Службы связи в Ревеле. Последнее к лету 1916 года насчитывало уже 8 штаб-офицеров и одного флаг-офицера из офицеров по адмиралтейству[246].

К июлю 1916 года радиопеленгаторная сеть расширилась после установки радиопеленгаторов на о. Аспэ, в Люперте, Пернове (Пярну) и второго радиопеленгатора в Кильконде. К этому времени на Балтийском театре было уже 10 радиопеленгаторных станций. Увеличение их количества повысило точность местоопределения объектов разведки, позволив даже определять в некоторых случаях направление движения немецких кораблей. Все радиопеленгаторные станции были разбиты на группы. Для одновременного радиопеленгования (централизованный метод) группы были связаны между собой проводной связью. На северном побережье Финского залива были созданы две группы радиопеленгаторных станций, действующих централизованным методом пеленгования: Ганге, Утэ, Геншер и Аспэ, Люперте; на южном побережье – также две группы: Гапсаль, В. Дагерорт, Шпитгамн и Пернов, Кильконд[247].

Оправдала себя и практика прикомандирования специалистов-разведчиков в состав походного штаба сил флота. Например, во время попытки летом 1916 года группы русских миноносцев («Новик», «Победитель» и «Гром») захватить под шведским берегом караван торговых судов офицер разведывательного отделения штаба флота, находившийся на флагманском корабле, точно определял все параметры его движения, дешифруя перехваченные радиограммы[248].

Следует остановиться и на проводившихся на Балтике в 1916 году опытах Н.Д. Папалекси[249] и П.Е. Стогова при участии Ренгартена по организации радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении. Кроме прочего они показали возможность даже в погруженном состоянии осуществлять на подводной лодке радиопеленгование: «находясь на подводной лодке на Ревельском рейде, погрузившейся в воду с перископом (на 30 футов), на расстоянии 45 миль… наблюдая силу приема на циркуляции, довольно точно получали пеленг на береговую радиостанцию»[250]. По сути, речь идет о планомерном развитии способов морской РЭР.

Не менее значимы были результаты работы радиоразведки Балтийского флота и в 1917 году. Уже с начала августа от радиоразведки стали поступать сведения о подготовке германским командованием операции по захвату Моонзундских островов во второй половине сентября, благодаря которым удалось достаточно точно определить замысел и сроки проведения операции[251].

Спустя несколько лет после Первой мировой войны первый начальник Службы связи на Балтийском море Апостоли дал высокую оценку деятельности радиоразведки: «Теперь, когда уже с достаточной подробностью разобраны и изучены все детали мировой войны, не приходится отрицать, что Служба связи принесла всем флотам огромную услугу. По признанию иностранцев, особенно это сказалось на Балтийском море. Иностранцы прямо были поражены совершенством Службы связи в нашем флоте. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что наш флот с первого же дня войны был в курсе многих планов противника и, благодаря этому, вовремя их расстраивал…»

Использование российским императорским военно-морским флотом сил и средств радиоразведки на Балтийском море оказалось чрезвычайно эффективным в немалой степени благодаря аналитическому уму начальника Службы связи Балтийского флота капитана 1 ранга Непенина, назначенного в 1916 году на должность Командующего Балтийским флотом. Высокий уровень использования результатов разведывательной деятельности на флоте, которой в 1916–1917 годах руководил его сподвижник в деле создания радиоразведки на Балтийском флоте – начальник разведывательного отделения штаба флота капитан 1 ранга Ренгартен, подтверждается свидетельствами современников: «А.И. Непенин до предела отточил свой дар создавать полную картину перемещения вражеских кораблей, а по ней угадывать планы и намерения врага. Непенин мог осуществить эту задачу… на основании [дешифрования немецких радиограмм и пеленгов, получаемых станциями пеленгации. Его прогнозы передвижений противника, порой чуть ли не взятые с потолка, почти всегда оправдывались… Флот не проводил ни одной операции, не получив сперва подробнейшей и почти всегда правильной интерпретации Непениным сведений о нужном регионе»[252]. Современники-специалисты и в советское время по достоинству оценили вклад в развитие морской РЭР обоих офицеров: «Радио-разведка… возникла и сорганизовалась естественным ходом вещей, путем импровизации, энергией и трудами двух личностей – флагманского радиотелеграфиста флота Ренгартена и начальника Службы связи Непенина»[253].

Помимо разведывательного обеспечения отечественного флота балтийская радиоразведка добывала и ценные сведения для союзников. Например, русское морское командование неоднократно предупреждало англичан о готовившихся налетах немецкой авиации. В 1916 году отечественная морская радиоразведка получила «восторженный отзыв» со стороны английского адмирала Филимора, лично ознакомившегося с ее работой. Надо отметить, что и британцы добросовестно делились с русским морским командованием своими открытиями и достижениями в области радиоразведки, а также некоторыми ценными документами, попадавшими им в руки с захваченных немецких подводных лодок и иным путем[254].

В ходе Первой мировой войны на Балтийском флоте сложилась следующая организация распределения разведывательной информации, в том числе и сведений радиоразведки. Радиоразведывательная информация, предварительно обработанная на Радиостанции особого назначения в Шпитгамне, поступала в разведывательное отделение штаба флота и в оперативное управление Службы связи. В этих органах одновременно каждая дешифрованная радиограмма внимательно прочитывалась и оценивалась. При этом содержание наиболее важных из них докладывалось командованию немедленно. Прочие приобщались к остальному разведывательному материалу, подлежащему обработке. В случаях, вызывающих сомнение, разведывательное отделение штаба флота и оперативное управление Службы связи обменивались друг с другом мнениями, иногда запрашивая РОН и ставя задачи по доразведке. Выводы обоих разведывательных органов по материалу несрочного характера за сутки докладывались каждый день утром как командующему флотом, так и начальнику Службы связи[255].

На основании сведений радиоразведки, наблюдательных постов, авиации и метеобюллетений оперативное управление Службы связи ежедневно составляло по установленному макету оперативную сводку, издававшуюся в ограниченном количестве экземпляров. В нее включались сведения следующего характера: метеорологическая и навигационная обстановка на театре; минная обстановка; сведения о неприятельских и данные о местонахождении своих подводных лодок; оборудование морского театра военных действий (МТВД); сведения об изменениях и неполадках в Службе связи; сведения о происшедшем на МТВД за истекшие сутки; сведения о противнике – изменения в составе и дислокации сил, места обнаружения боевых кораблей и соединений противника, а также сведения об их движении. Ежедневная сводка оперативного управления составлялась в рукописном варианте к 12 ч и после утверждения начальником Службы связи размножалась на ротаторе, к 17 ч рассылаясь адресатам[256].

Разведывательное отделение штаба флота издавало сводку один раз в одну-две недели, причем еще более ограниченным тиражом. Редактировал и утверждал ее флаг-капитан по оперативной части. Материалом для сводок разведывательного отделения штаба флота служили сводки оперативного управления Службы связи, агентурные донесения, донесения кораблей и подводных лодок, сообщения ставки, Морского генерального штаба, штаба фронта, бюллетени Министерства иностранных дел, показания пленных и материалы иностранной прессы. Кроме сведений вышеуказанных источников сводки разведывательного отделения включали также оценку командованием обстановки за рассматриваемый период, ближайшую и дальнейшие задачи, а иногда – критический анализ действий своих сил и противника. Сводки оперативного управления Службы связи и разведывательного отделения штаба Балтийского флота являлись совершенно секретными документами и направлялись в ставку, в Морской генеральный штаб, в штабы фронта и 12-й армии, начальнику Службы связи и старшим флагманам[257].

При этом особо трепетно русское командование заботилось о том, чтобы не скомпрометировать деятельность радиоразведки. Сведения об организации радиоразведки, способах и методах ее работы доводились до ограниченного круга лиц. Размножение кодов и шифров противника было подвергнуто строгому контролю: выдача их, а также карт квадратов и других наиболее важных секретных документов, связанных с радиоразведкой, осуществлялось в очень редких случаях. Тем не менее, уже после войны было признано, что этих мер было не достаточно. Если тайну радиоразведки удалось сохранить, то это объяснялось «скорее счастливой случайностью, чем действительно вполне законченным и удачным разрешением этого важного вопроса»[258].

На основе сведений радиоразведки оперативное управление Службы связи и разведывательное отделение штаба Балтийского флота не только издавали разведывательные сводки, но и проводили в Ревеле инструктаж по разведывательной обстановке выходивших в море кораблей. Часто такой инструктаж проводил лично Непенин. «Оперативная» каюта имелась и на «Кречете», где в менее удобных условиях и не столь показательной форме осуществлялся предпоходный инструктаж по разведывательной обстановке. В некоторых случаях для лучшего понимания флагманов и командиров кораблей в изменении обстановки во время выхода в море на корабли командировался флаг-офицер разведывательного отделения штаба флота. Кроме того, иногда для этой же цели в одну из радиоразведывательных станций выезжал начальник разведывательного отделения штаба флота. Оттуда, после дешифрования немецких радиограмм, он лично оперативно передавал находившимся в море силам флота наиболее ценные разведывательные данные[259]. Для немедленного оповещения кораблей о появлении немецких подводных лодок или о передачи других важных сведений радиоразведывательные станции в Пернов, В. Дагерорте и Кильконде были снабжены радиопередатчиками[260].