Радиоразведка Краснознаменной Амурской флотилии в советско-японской войне 1945 г.

С капитуляцией Германии Вторая мировая война в Европе завершилась, но продолжалась война с Японией на Дальнем Востоке и Тихом океане, которую вели США, Великобритания и их союзники. Япония, несмотря на значительные потери, еще обладала крупными вооруженными силами, особенно сухопутными войсками, и продолжала оказывать сопротивление. Американоанглийское командование рассчитывало закончить войну с Японией через полтора года после разгрома Германии. Япония держала крупную группировку войск на территории Маньчжурии и Кореи, ожидая благоприятного момента для нападения на СССР и сковывая значительную часть советских войск на Дальнем Востоке; Японией нарушалась государственная граница СССР, чинились препятствия советскому судоходству. 5 апреля 1945 года советское правительство денонсировало договор с Японией о нейтралитете. Выполняя союзнические обязательства, принятые на Крымской конференции, а также в целях обеспечения безопасности СССР на Дальнем Востоке, Советский Союз 8 августа 1945 года объявил войну Японии.

К началу войны с Японией Краснознаменная Амурская флотилия имела в своем составе 8 мониторов, 11 канонерских лодок, 52 бронекатера, 12 тральщиков, 36 катеров-тральщиков и 7 минных катеров. С целью содействия войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в разгроме японской Квантунской армии с 9 августа по 2 сентября 1945 года была проведена Сунгарийская операция – наступательная операция войск 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амурской военной флотилией, часть стратегической Маньчжурской операции 1945 года. Замыслом советского командования предусматривалось нанести главный удар силами 15-й армии во взаимодействии с двумя бригадами Амурской военной флотилии из района Ленинское вдоль р. Сунгари на Харбин и вспомогательные удары силами 5-го отдельного стрелкового корпуса во взаимодействии с бригадой флотилии из района Бикина на Жаохэ, Баоцин и силами 2-й Краснознаменной армии совместно с Зее-Бурейской бригадой и отдельным дивизионом флотилии из района Благовещенска на Цицикар, содействуя тем самым расчленению основных сил Квантунской армии и уничтожению ее по частям[794].

Разведывательное обеспечение в период подготовки и ведения боевых действий Краснознаменной Амурской флотилии на оперативном и тактическом уровне помимо других видов разведки осуществляла флотская радио-разведка, задачи которой решал береговой радиоотряд флотилии, созданный в 1934 году[795]. Первый боевой опыт разведки вооруженных сил Японии РЭР КАФ получила в ходе вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол в 1939 году, что подробно рассмотрено в третьей главе. Безусловно, опыт разведки японских вооруженных сил, полученный еще накануне Великой Отечественной войны, сыграл положительную роль в повышении уровня специальной подготовки радиоразведчиков флотилии.

С началом Великой Отечественной войны подразделения берегового радиоотряда КАФ имели следующую дислокацию: приемный центр в селе Воронежское, береговые радиопеленгаторные пункты в Бурее (деревня Малиновка) и Ворошилове. Однако, осуществляя радиоразведку Квантунской армии Японии, командованию разведки КАФ стало понятно, что дислокация береговых радиопеленгаторных пунктов отряда является неудачной: во-первых, пересечение пеленгов не обеспечивало необходимой точности местоопределения; во-вторых, по причине неудовлетворительной транспортной доступности пункта в Ворошилове. В результате, в сентябре 1942 года было принято решение о передислокации радиопеленгаторного пункта из Ворошилова на территорию приемного центра[796]. В течение Великой Отечественной войны силы и средства радиоразведки КАФ обеспечили непрерывный контроль за обстановкой на театре. Накануне войны с Японией и в ходе военных действий на приемном центре радиоотряда функционировали 16 боевых постов перехвата, осуществлявших добывание информации не менее чем в 38 радиосетях объектов разведки.

В ходе подготовки Сунгарийской операции радиоразведка КАФ представила командованию сведения о разведывательной обстановке на сунгарийском операционном направлении, включая следующие вопросы:

– сосредоточение с осени 1944 года в главной базе Харбин двенадцати бронекатеров (вооружение – 75-мм орудие), более двадцати сторожевых катеров, преимущественно деревянных (12,5-мм пулемет), трех полков морской пехоты (4500 человек) и сотни табельных десантновысадочных средств;

– интенсивные перевозки судами Северо-Маньчжурского речного пароходства (СМРП) по р. Сунгари японских частей 4-й армии численностью до 18 тыс. человек из пограничных районов в Харбин, где предполагалось на горных хребтах, примыкающих к линии Китайско-Восточной железной дороги, создать новый мощный рубеж обороны;

– доставка пополнения войск судами СМРП для усиления сунгарийского и фуцзяньского укрепленных районов, защищавших дальние подступы к Харбину;

– перегруппировка войск в приграничной полосе;

– гидронавигационная обстановка и условия плавания на восьмисоткилометровом участке р. Сунгари от ее устья до Харбина[797].

Высокую оценку деятельности силы и средства РЭР Краснознаменной Амурской флотилии получили за организацию перехвата шифрованных радиограмм противника[798], общее количество которых являлось весомым вкладом в шифроперехват радиоразведки всего советского ВМФ.

В итоге, командование располагало информацией о военно-речных силах, составе группировок войск в прибрежных районах, системе обороны, расположении огневых рубежей и средств, системе базирования и оборудования баз, портов, пристаней, навигационном оборудовании и условиях плавания, включая конкретные значения глубин на перекатах и местонахождение подводных препятствий на р. Сунгари – основном направлении предстоящей боевой деятельности флотилии. Наличие таких разведывательных сведений способствовало успешным действиям войск 2-го Дальневосточного фронта и сил КАФ по разгрому японских войск.

Тем не менее, имелись и недостатки в деятельности радиоразведки КАФ, выявленные еще в ходе Великой Отечественной войны. Так, в приказе командующего Краснознаменной Амурской флотилии вице-адмирала Ф.С. Октябрьского от 3 апреля 1944 года в качестве недостатков в работе разведывательного отдела флотилии отмечалось: «Радиоразведка имела серьезные недочеты в определении места кораблей Сунгарийской речной флотилии. Не всегда радиовахты фиксировали все необходимые радиограммы разрабатываемой радиосети вероятного противника. В радиоразведывательных сводках имели место случаи неграмотных выводов по обстановке в результате недостаточно глубокого анализа материала»[799]. Кроме того, отчетные документы по радиоразведки страдали не только качеством, но зачастую их оперативная ценность дополнительно снижалась по причине нарушения сроков представления, затрудняя обработку материалов в Разведывательном управлении ВМФ и вызывая справедливую критику.

9 августа 1945 года, ровно через три месяца со дня Победы над Германией, советские Вооруженные силы выступили против Японии. Известие о начале войны с Японией моряки-разведчики, как и весь личный состав флотилии, восприняли как событие исторической важности, выразив готовность достойно выполнить возложенную задачу по разгрому противника. 9 августа войска 15-й армии и 5-го отдельного стрелкового корпуса, 10 августа войска 2-й Краснознаменной армии перешли в наступление и, форсировав при помощи Амурской военной флотилии Амур и Уссури, за три дня очистили от противника все правобережье Амура. 10–13 августа советские войска прорвали Фуцзиньский, Жаохэйский и Сахалянский укрепленные районы, а затем развернули наступление в глубь Маньчжурии. Соединения 15-й армии наступали по обоим берегам Сунгари. Бездорожье и заболоченная местность сильно затрудняли продвижение войск. В этих условиях широко использовались корабли Амурской военной флотилии, которые высаживали десанты, игравшие роль передовых отрядов, поддерживали артиллерийским огнем и перебрасывали наступавшие войска, содействовали захвату прибрежных опорных и населенных пунктов. 17 августа КАФ совместно с войсками 15-й армии овладели г. Цзямусы, а 19 августа совместно с 632-м стрелковым полком – г. Илань. 20 августа соединения 15-й армии вступили в Харбин, уже занятый советским воздушным десантом и моряками флотилии[800].

В результате мощных ударов войск 2-го Дальневосточного фронта и кораблей КАФ, с первых дней войны были дезорганизованы системы боевого управления противника, включая системы управления Сунгарийской речной флотилии, Северо-Маньчжурского речного пароходства, гидронавигационной и метеорологической служб сунгарийского бассейна, штабов и частей полевой армии, авиационных группировок и погранполицейской службы Японии.

К исходу третьих суток победоносного наступления из 28 контролируемых радиоразведкой КАФ радиосетей противника, объединявших 235 радиостанций, полностью прекратили функционирование 25 радиосетей (230 радиостанций) военной и военизированной связи. К 20 августа, с завершением разгрома и капитуляцией Сунгарийской речной флотилии и войск 4-й отдельной полевой армии японцев, все системы управления и связи противника прекратили функционирование. Лишь радиосети пароходства и гидронавигационной службы, обеспечивая судоходство на Сунгари, возобновили работу под контролем представителей КАФ до октября 1945 года.

В связи с прекращением функционирования разведываемых радиосетей деятельность радиооотряда КАФ стала менее активной. С 9 по 19 августа в разведывательный отдел штаба флотилии было представлено 270 донесений, из них: 26 донесений, подтверждавших дислокацию японских кораблей в главной базе Харбин; 210 донесений о полетах японской авиации в Южной Маньчжурии; 34 сообщения о гидронавигационной обстановке.

В подготовительный период к войне с Японией вместе с разведкой военных объектов противника была усилена разведка военно-политической обстановки. Стали функционировать пять боевых постов перехвата материалов иностранной прессы. Группа пресс-информации, доукомплектованная за счет разведывательного отдела КАФ офицерами-переводчиками японского, английского и китайского языков, перешла на круглосуточную сменную обработку материалов прессы и выпуск двух бюллетеней прессы в сутки. Наиболее важные донесения докладывались по телефону. По новому расчету рассылки бюллетени представлялись главнокомандующему войсками Дальнего Востока Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, наркому ВМФ Н.Г. Кузнецову, который в период войны находился в Ставке главнокомандования войск Дальнего Востока и координировал действия ТОФ и КАФ с войсками 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, командующему 2-м Дальневосточным фронтом генералу армии М.А. Пуркаеву, командующему КАФ контр-адмиралу Н.В. Антонову.

С убытием в начале августа командующего флотилии в район боевых действий бюллетени пресс-информации берегового радиоотряда КАФ доставлялись ему гидросамолетом МБР-2 на штабной корабль «Амур». В целях повышения оперативности получения информации по наиболее актуальным вопросам на «Амуре» был развернут пост перехвата материалов иностранной прессы. Их обработку вели офицеры радиоотряда флотилии, входившие в состав штабного поста разведки[801].

С первых дней августа 1945 года радиоразведка КАФ обеспечила перехват чрезвычайно важных сообщений по событиям мирового значения. 6 и 9 августа были приняты сообщения американского и английского информационных агентств о воздушных ударах США по японским городам Хиросима и Нагасаки бомбами с ядерными боеголовками. Во второй половине дня 9 августа было перехвачено выступление японского премьер-министра Судзуки, заявившего, что вступление в войну Советского Союза ставит Японию в окончательно безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее ее продолжение.

Радиоразведка флотилии, контролируя каналы связи высшего командования и радиопередачи японского агентства «Домей Цусин», 14 августа перехватила и доложила командованию рескрипт японского императора Хирохито о полном принятии условий Потсдамской декларации СССР, США и Великобритании и согласии Японии на полную безоговорочную капитуляцию. Однако, несмотря на императорский рескрипт, Квантунская армия продолжала упорно сопротивляться. Вскоре, в результате успешного наступления советских Вооруженных сил в течение 15–18 августа, миллионная группировка противника оказалась окруженной и ее сопротивление стало бессмысленным. 18 августа в 15 ч береговой радиоотряд КАФ перехватил приказ главнокомандующего японскими войсками генерала Ямада, переданный главным узлом связи штаба Кванту некой армии в Чанчуни. В нем объявлялось о капитуляции Квантунской армии, давалось указание войскам немедленно прекратить военные действия и оставаться в своих районах, соединениям и частям, находившимся в соприкосновении с советскими войсками, сдать оружие по указанию советского командования.

Вечером 19 августа передовой отряд бронекатеров с моряками-разведчиками 140-го разведотряда штаба КАФ ворвались на харбинский рейд и захватили основу боевого состава Сунгарийской речной флотилии японцев – четыре разоруженные башенные канонерские лодки, 10 бронекатеров и 18 сторожевых катеров, около 100 десантно-высадочных средств, до 50 грузопассажирских пароходов и 60 буксиров. Стремительные действия бронекатеров и моряков-разведчиков нарушили замыслы японцев по подрыву и затоплению кораблей Сунгарийской речной флотилии. Амурцы на захваченных кораблях подняли победоносный флаг советского Военно-морского флота. В последующем боевые трофеи Краснознаменной Амурской флотилии – канонерские лодки и бронекатера – были отбуксированы в Хабаровск и поставлены на главном рейде и траверзе берегового радиоотряда. Здесь же, на флагмане Северо-Маньчжурского пароходства пассажирском судне «Харбин», находилось взятое в плен командование Сунгарийской речной флотилии во главе с командующим генерал-лейтенантом Ямагути.

Утром 20 августа на харбинский рейд прибыли более 130 боевых кораблей Краснознаменной Амурской флотилии, которые, следуя в авангарде наступавших войск фронта, за 11 суток прошли с боями по р. Сунгари до Харбина не менее 800 километров. На центральной площади Харбина состоялся парад советских моряков, во главе которых находились разведчики Героя Советского Союза капитана С.М. Кузнецова. Среди участников парада были представители берегового радиоотряда КАФ, обеспечивавшие деятельность 140-го разведывательного отряда штаба флотилии.

23 августа, то есть через 15 суток после вступления СССР в войну с Японией, Москва торжественным салютом возвестила о Победе войск Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, моряков Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии над вооруженными силами Японии. 2 сентября радиоразведка КАФ, завершая активную 11-летнюю разведку Квантунской армии, приняла последнюю радиограмму с борта американского линкора «Миссури» о подписании Японией акта о безоговорочной капитуляции, что означало окончание Второй мировой войны.

Личный состав радиоразведки КАФ с честью выполнил свой долг перед нашей Родиной в Великой Отечественной войне, способствовал решению исторической задачи по разгрому Японии в ходе Второй мировой войны, возвращению России территории Южного Сахалина, Курильских островов, а также освобождению Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. За успешное разведывательное обеспечение боевых действий КАФ по разгрому Квантунской армии весь личный состав берегового радиоотряда флотилии был награжден медалью «За победу над Японией». 26 офицеров, старшин и матросов были награждены орденами и медалями. Среди них – капитан-лейтенанты П.И. Кислин, П.И. Дмитриев, Н.И. Ефимов, старшие лейтенанты В.И. Брызгин, Г.И. Баранов, Ю.А. Баранов, И.Н. Костюков, И.П. Ковалев, В.И. Лебедев, А.И. Потехин, И.П. Романовский, Н.П. Шапкин, старшины и матросы П.И. Жирухин, Н.Н. Крайнов, К.П. Малыхин, В.П. Машков, И.П. Мураховский, В.П. Тихонравов, И.А. Тюканов, А.И. Хмара, А.П. Цива, А.И. Терезов, Г.М. Шевелев и другие[802].

Главнокомандующий войсками Дальнего Востока А.М. Василевский дал высокую оценку деятельности системы разведки, которая успешно решала задачи по разведывательному обеспечению действий войск (сил) в заключительном периоде Второй мировой войны. Эта оценка относится и к радио-разведке КАФ, которая в многолетнем взаимодействии с родственными частями Красной армии и Тихоокеанского флота добывала важные сведения о японских вооруженных силах на обширном Дальневосточном речном театре военных действий.

Таким образом, радиоразведка Краснознаменной Амурской флотилии сыграла важную роль в разгроме японских вооруженных сил в ходе Второй мировой войны. Причем эту роль в победе над Японией радиоразведка флотилии сыграла не только на заключительном периоде войны, то есть после вступления в войну с Японией Советского Союза. Решение разведывательных задач радиоразведчиками КАФ в ходе вооруженного конфликта в районе р. Халхин-Гол и в ходе Великой Отечественной войны позволило им к началу войны с Японией получить значительный опыт боевой работы, а также достаточно полно и достоверно изучить будущего противника: организацию его радиосвязи, состав и состояние сил, тактику действий, театр военных действий и многое другое. В этих условиях, в ходе военных действий радиоразведка сумела обеспечить командование флотилии заблаговременной и достоверной разведывательной информацией. В очередной раз с положительной стороны зарекомендовал себя опыт приближения оперативных групп радиоразведки к органам управления (пост разведки на штабном корабле «Амур») и подразделениям, находящимся в непосредственном боевом соприкосновении с противником (140-й разведывательный отряд).

Вместе с тем, необходимо отметить ряд недостатков в деятельности сил и средств морской РЭР КАФ, а именно: ошибки в пространственном разнесении элементов системы РЭР – радиопеленгаторных пунктов, что снижало точность местоопределения объектов разведки; недостаточно объективный и глубокий анализ разведывательной обстановки; нарушение сроков представления разведывательных документов; отсутствие мобильных средств радиоразведки.

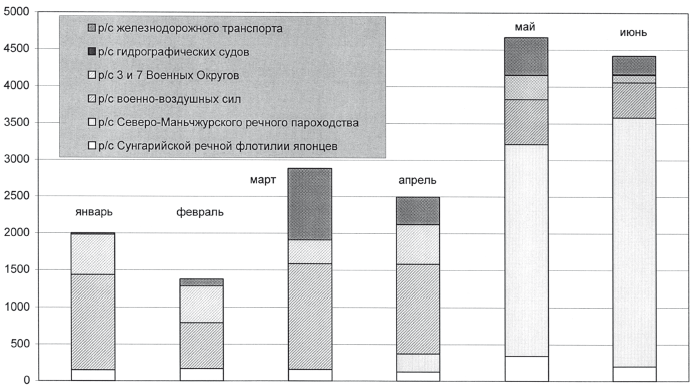

Рис. 18. Количество перехваченных шифрорадиограм радиотрядом Амурской Краснознаменной флотилии.

Первое полугодие 1944 г.

Составлено по: ЦВМА, ф. 2, оп. 10, д. 59, л. 204–212.

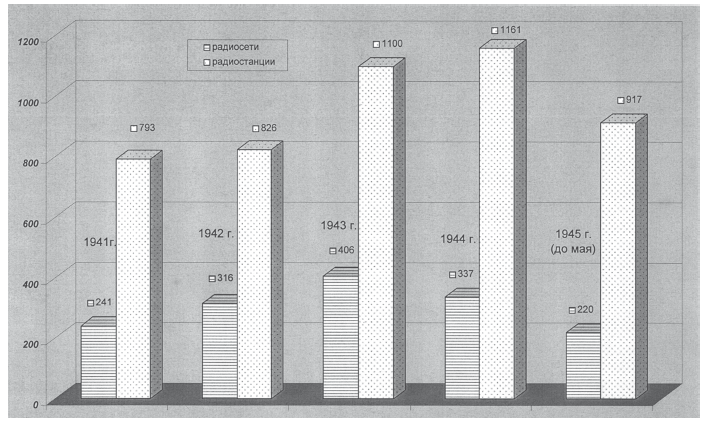

Рис. 19. Итоги деятельности радиоразведки ВМФ СССР за 1941–1945 гг. (количество обнаруженных радиосетей и радиостанций противника) Составлено по: ЦВМА, ф. 2, оп. 10, д. 49.

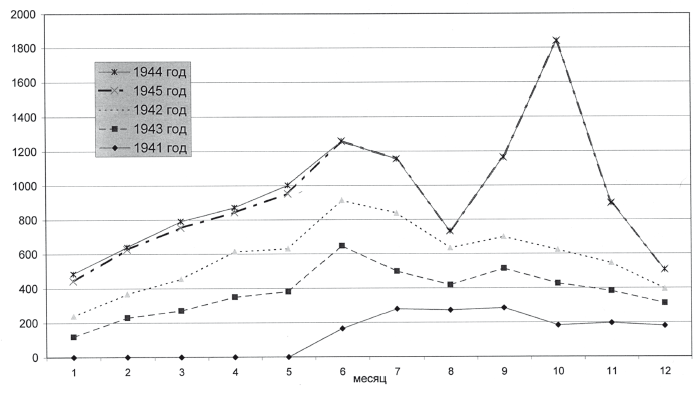

Рис. 20. Интенсивность вылетов самолетов транспортной авиации противника на Северном МТВДъ в 1941–1945 гг., выявленная силами и средствами морской РЭР.

Составлено по: ЦВМА, ф. 2, оп. 10, д. 123, л. 24.

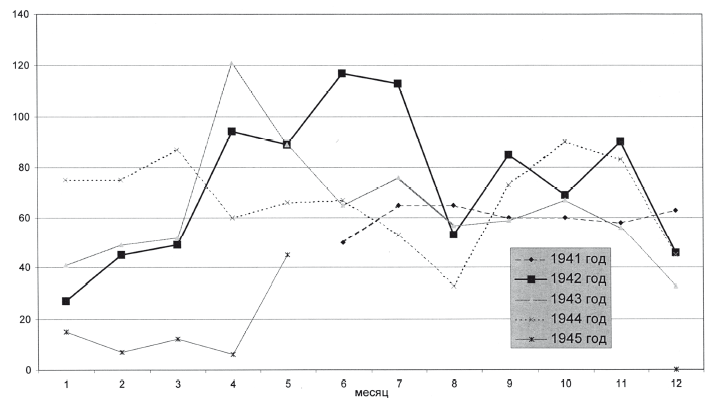

Рис. 21. Количество используемых противником самолетов транспортной авиации на Северном МТВД в 1941–1945 гг., выявленное силами и средствами морской РЭР.

Составлено по: ЦВМА, ф. 2, оп. 10, д. 49.

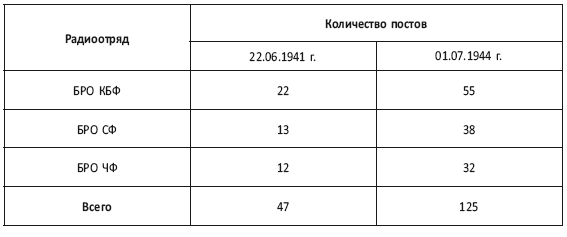

Таблица 13

Количество боевых постов поиска, перехвата и слежения береговых частей радиоразведки советского ВМФ в Великой Отечественной войне

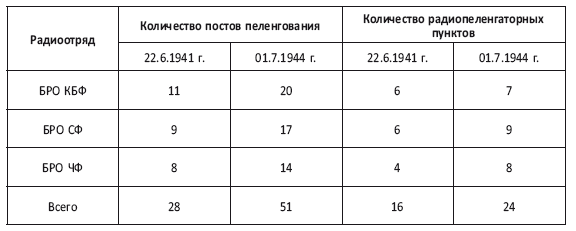

Таблица 14

Количество боевых постов радиопеленгования и береговых радиопеленгаторных пунктов береговых частей радиоразведки советского ВМФ в Великой Отечественной войне

Составлено по: ЦВМА, ф. 2, оп. 10, 49.

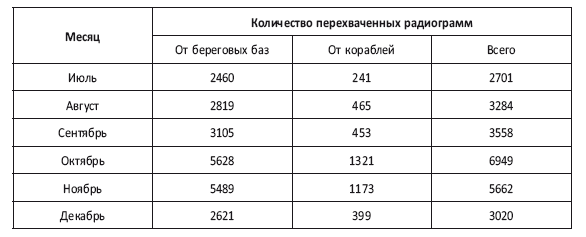

Таблица 15

Радиообмен ВМС противника, выявленный радиоразведкой Северного флота. Вторая половина 1944 г.

Составлено по: ЦВМА, ф. 2, on. 10, д. 123, л. 22.

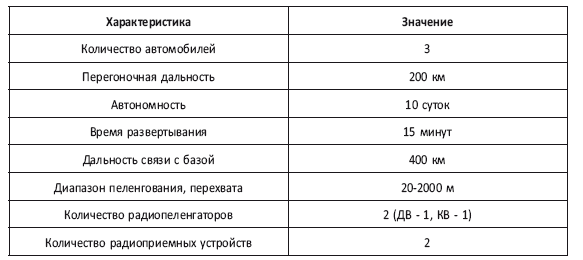

Таблица 16

Тактико-технические данные автомобильной радиопеленгаторной станции «Авто-44»

Составлено по: ЦВМА, ф. 2, on. 10, д. 78, л. 12.

Таблица 17

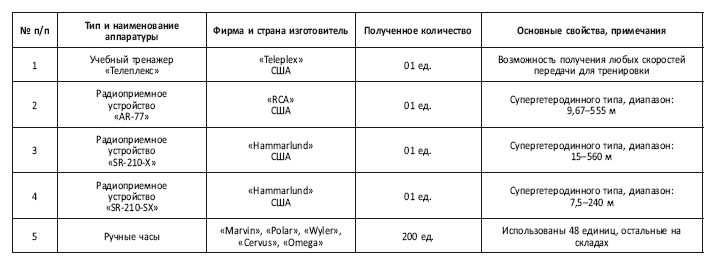

Сведения об импортной аппаратуре и оборудовании, полученном разведывательным управлением ГМШ ВМФ СССР (по состоянию на январь 1944 г.)

Составлено по: ЦВМА, Ф. 2, on. 10, д. 80, л. 9.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК