ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я сел в «Чайку» и поехал на Арбат в Генеральный штаб к Огаркову. По дороге, естественно, думал о том положении, в котором оказался на заседании Комиссии. Мое предложение о поэтапном выводе войск было встречено явно отрицательно, а Устиновым – так просто враждебно.

И все же я приобрел новое понимание афганской войны. Для меня, человека, знающего историю, но все же воспитанного в духе, как тогда говорили, советского интернационализма, кое-что означали услышанные на заседании Комиссии слова. Пока ехал в машине, слова эти, как на магнитной ленте, снова и снова прокручивались в моей голове.

Громыко: «Еще одну войну сейчас начинать?», явно делая ударение на слове «сейчас».

Значит, допускалась вторая война?.. С какой целью? Чтобы выйти к Индийскому океану? Война с кем? С Пакистаном?.. Нет, рисовать дальнейшие перспективы мое воображение отказывалось.

Устинов: «Вооруженные силы готовы решить задачу выхода к Индийскому океану…»

Идея выхода к теплым водам Индийского океана давно витала в головах российских властителей. Еще при Павле Первом в 1798-1799 годах был сформирован на Дону и двинут в Индию двадцатипятитысячный казачий корпус. И только убийство императора заговорщиками прервало поход, и корпус был возвращен с марша из-под Астрахани и направлен в свои родные края под Новочеркасск.

А дерзкие боевые походы генерала Скобелева по завоеванию Средней Азии в 1879-1880 годах? Штурм русскими войсками крепости Геок-Тебе и овладение Ашхабадом тоже прокладывали путь к Индийскому океану.

А ввод товарищем Сталиным советских войск в Иран (хоть и по договоренности с союзниками во время Второй мировой войны) – это что? Да то же самое стремление империи к Югу.

Выходит, и теперь – с вводом войск в Афганистан – цель как на ладони. Нашей стране необходима была сильная военная группировка (армия вторжения), имеющая боевой опыт и натренированная к войне в условиях, приближенных к условиям будущего театра военных действий.

Предлог для такого вторжения найти всегда было возможно (мне опять вспомнились слова об ультиматуме Пакистану в связи с подготовкой моджахедов в военных лагерях на его территории).

Ну а как на такое развитие отреагировали бы другие страны? Союзники СССР отреагировали бы так, как им указали бы из Москвы, – ну разве что один-два строптивца вроде румын или венгров заняли бы «сдержанную позицию». Что касается ООН, США и НАТО – они проглотили бы эту горькую пилюлю так же, как это сделали в 1956 году во время нашей акции в Венгрии, в 1968 году в связи с Чехословацкой операцией, в конце 1979 года, когда мы вторглись в Афганистан. Ворон ворону глаз не выклюет. Не начинать же в самом деле третью мировую войну из-за выхода Советов к Индийскому океану. К тому же такие события развязали бы и нашим потенциальным противникам руки для их экспансии в других регионах, мир продолжал бы делиться по заведенному историей порядку, и находились бы в таких случаях и политические и нравственные оправдательные аргументы для каждой из сторон.

И все бы хорошо – да вот только, понимаешь, Александр Михайлович, никак 40-я армия не завершит ликвидацию каких-то там моджахедов-бандитов. А победа ох как нужна. Тогда мы сможем создать мощную войсковую группировку как основу будущего первого стратегического эшелона для рывка к Индийскому океану. И кто этого не понимает – тот вообще ни хрена в высокой политике не смыслит и его и не следует держать в Афганистане в качестве Главного военного советника. Убрать его – и все!

Такие невеселые мысли проносились в моей голове, пока я ехал к Огаркову. Но почему же сразу мое дерзкое предложение о поэтапном выводе войск из Афганистана не вызвало решения о моем немедленном освобождении от должности?

Едва я оказался в приемной начальника Генерального штаба, Николай Васильевич тотчас пригласил меня к себе. Я видел, что он уже знает о происшедшем в Ореховой комнате.

– Пестель вернулся с Сенатской площади, – произнес Николай Васильевич со скрытой иронией, которая мне не понравилась. К тому же он допустил неточность, и я ею воспользовался, чтобы не принимать тона, предложенного Огарковым.

– Полковник Павел Пестель не был на Сенатской площади 14 декабря. Его арестовали накануне, 13 декабря, в Тульчине на Украине.

По лицу Огаркова мелькнула тень – о его феноменальной памяти многие были наслышаны, а тут – осечка, да еще в не самый подходящий момент. Пауза могла затянуться, а мне не хотелось ухудшать наши отношения. Похоже, и Николай Васильевич не намерен был драматизировать мое положение, и мы, продолжая еще стоять посреди кабинета, одновременно улыбнулись друг другу.

– Николай Васильевич, восемь месяцев назад в этом кабинете для меня впервые прозвучало – как боевая задача – слово «Афганистан».

Огарков смотрел на меня, немного хитровато, оставляя большой простор для моих предположений и подозрений относительно уже принятого – или еще нет?- решения на мой счет. И я продолжал:

– Не прозвучит ли оно для меня теперь в последний раз?

Не медля ни секунды, Огарков отрезал:

– Ты еще походишь под седлом. – Зная о моей кавалерийской молодости, он прибегал и к таким образным выражениям. – Да к тому же ты столько знаешь, уже столько операций провел… И Панджшер, и Кандагар, и Мазари-Шариф, и Герат… Обо всем этом известно было твоим сегодняшним собеседникам, да и не так просто найти другого под седло. – И, помолчав, он неожиданно громким голосом добавил: – Сволочи «ближние» стреножили нас! А этот, – и он ткнул пальцем в пол (этажом ниже находился кабинет министра обороны), – в рот им глядит!

Впервые за тридцать лет я видел столь раздраженным этого человека. Конечно, он доверял мне, но стены, столы, аппараты – они могли все это слышать. Видимо, допекли начгенштаба до белого каления, если он позволил себе столь намеренно громко высказаться по адресу «ближних».

Через секунду, уже совершенно спокойно, Огарков продолжал:

– Я с тобой согласен. Поддерживаю твою идею. А как получится – посмотрим. Что же касается «ближних» – на коротком чомборе я у них ходить не буду. Тебе тоже не рекомендую.

– Спасибо. Значит, на щите или – со щитом.

– Вот именно.

И, помолчав, Николай Васильевич, как мне показалось, немного смущенно добавил:

– Извини меня, Саша, за тот ночной разговор. С ноги сбился на корде…

Сердце мое наполнилось уважением к этому человеку – он не прощал себе даже малейшей оплошности. Такие по-человечески теплые искренние минуты редки в суровой воинской жизни.

– Забыто!

– Благодарю. Кланяйся Анне Васильевне.

– Спасибо. Кланяйтесь Раисе Георгиевне.

Мы обнялись на прощание.

В приемной Огаркова ожидали аудиенции несколько военачальников.

Я посмотрел на часы – времени около полуночи. Действительно, штаб работает дбпоздна. Потому и армия у нас всегда на высоте. Вот только этот Афганистан подмочил ей репутацию. Хотя, если по справедливости, армия тут не виновата – ведь она лишь выполняла политическую волю Кремля. А уж кто и как в Кремле распоряжается волей, мне теперь – после всего, что я пережил и до Афганистана, и за эти последние восемь месяцев, – известно было не понаслышке.

В Латвийском постпредстве для меня всегда был забронирован гостиничный номер – так уж повелось со времени моей службы командующим войсками ПрибВО. В этом доме латыши меня всегда встречали дружелюбно, и я по сей день вспоминаю их с теплом и благодарностью.

Жена, увидев мое настроение, сказала:

– Саня, ты воюешь с ветряными мельницами.

Если бы все так просто! И себя я к Дон-Кихотам не причислял, да и кремлевских старцев ветряными мельницами тоже не считал.

– Надо ли готовиться к чему-то плохому?- спросила Анна Васильевна.

– Возможно, к самому худшему.

Сон не шел. Вспоминалось, как позвонил мне – давно это было! – на Добровольский учебный центр Николай Васильевич и сообщил, что мне нужно прибыть в Москву… И сегодняшне его слова: «ты еще походишь под седлом». Вспоминались афганские операции и бои… мои отношения с Бабраком, с послом… Как многое вместили восемь месяцев, и, казалось, все это переживает другой человек, а не я – пребывание в Москве создавало такой эффект «отчуждения» от самого себя: ничто в московской жизни не ассоциировалось с афганскими буднями, с которыми я – или мое второе «я» – успел основательно сжиться. И в то же время я прекрасно понимал, что на этом совещании в Ореховой комнате со мной в конце концов ни хрена не считались. Даже по-настоящему не выслушали. И ни к каким серьезным выводам не пришли, ничего не решили. И все же, и все же… мне удалось их огорошить, они не ждали слов о необходимости вывода войск и потому, вероятно, немного подрастерялись вначале – ведь не для обсуждения нашего ухода собралась Комиссия, а для… чуть не сказал: определения пути к победе, да только не уверен, что сами-то старцы знали, зачем они собрали это совещание. Господи, кому ты вверил эту страну? Или с ума уже все посходили на нашей грешной земле и не ведают, что творят… и зачем творят…

Из тяжелого полузабытья меня вырвал телефонный звонок.

– Товарищ генерал армии Майоров?

– Я вас слушаю.

– Докладывает оперативный дежурный Центрального пункта управления Генерального штаба. Я вас еле разыскал.

– Что за чепуха! Я не иголка в стоге сена.

– Извините, товарищ генерал армии. Вам надлежит сегодня в 10 часов быть у Константина Устиновича Черненко. У входа в Кремль вас встретят и проводят в приемную.

Я посмотрел на циферблат: четвертый час утра 23 марта 1981 года.

Пора и спать. Теперь, кажется, уже недолго осталось ждать полной ясности.

Ни дурных, ни добрых снов мне в то утро не приснилось.

Без пятнадцати десять я уже находился в приемной Черненко. Константин Устинович – виднейший человек в руководстве страны. Это я для тех говорю, кто за быстрыми сменами государственного руководства СССР и России в последние годы, возможно, и не помнит имен всех наших политических деятелей – да и зачем их знать обыкновенному человеку, чье благополучие зависит от собственных рук и собственной головы? Люди моего положения, однако, в то время очень хорошо знали все титулы и тем более имена-отчества верховных начальников – ведь от их благосклонности, от их каприза нередко зависела и твоя судьба, и судьба твоих близких.

Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, этот человек в ту пору был, пожалуй, самым всесильным, он имел огромное влияние на Брежнева, а значит и на все ПБ.

Ровно в десять мне открыли дверь. Я вошел в сравнительно небольшой кабинет. Из-за стола, встав мне навстречу, медленно шел сутулый, моего роста человек, седой до голубизны, с ласковым взглядом добрых глаз. В своей руке я почувствовал его, мягкую и слегка влажную, и услышал приветливо сказанные слова:

– Здравствуйте, Александр Михайлович.

– Здравия желаю, Константин Устинович.

Не выпуская моей руки, он провел меня к приставному столу, предложил сесть и сам сел напротив меня. Я моментально выхватил карты из папки, пытаясь быстро разложить их на столе.

– С картами обождь.

– Я хотел доложить оперативную обстановку в Афганистане, Константин Устинович.

– Обождь.

То ли он играл в простоту, то ли на самом деле такова была его натура – простецкая, в тот момент я еще не понял. Как бы то ни было, второе лицо в партии, прошел такую школу на многих постах в Союзе; неоднократно Леонид Ильич направлял его за границу на различные коммунистические форумы во главе делегаций КПСС…

Так что не исключено, думал я, что он намеренно прибегает к этому простецкому стилю общения, как бы спускаясь со своего кремлевского Олимпа к стоящему на земле генералу-вояке. И, надо признать, ему удавалось выглядеть вполне по-земному, этаким простоватым дядькой, похожим – почему это сравнение пришло мне в голову? – на добряка пасечника.

– Леонид Ильич передает вам, Александр Михайлович, привет.

Тело мое словно обрело легкость, тучи над головой мгновенно куда-то улетучились, и засветило спокойное ясное солнце.

– Он вас хорошо помнит по Чехословакии. И надеется, что и в Афганистане вы оправдаете доверие Центрального Комитета нашей партии.

– Спасибо, Константин Устинович.

– Обстановку в Афганистане мы знаем, но скажу вам, что главное, конечно, – партия, народно-демократическая партия. Вот ей и надо заняться.

Я-то представлял, что партией занимается представитель ЦК КПСС или Посол, а не Главный военный советник.

Черненко словно прочел мою мысль:

– А вы не удивляйтесь. Роль партии зависит именно от результатов вооруженной борьбы. И авторитет партии надо поднимать. А крылья, – и он медленно поднял руки на уровень плеч, разведя их в стороны, – парчам (покачал правой рукой) и хальк ( он сказал «калька» и покачал левой рукой) надо объединить. – И он стал медленно сводить слегка дрожавшие руки.- Тогда партия и будет обладать большой силой.

– Константин Устинович, вряд ли их можно идейно и организационно объединить.

– А мы объединим. Ленинское ученье всесильно. И авторитет Леонида Ильича в мире велик.

Уж не знаю, что именно подразумевал Черненко под этими аргументами в качестве средства для объединения крыльев партии, да только он продолжал:

– Леониду Ильичу очень понравилось выступление Бабрака Кармаля на XXVI съезде КПСС! Какая воинственность! Какой революционный пыл! Какая вера в победу! Его надо поддержать,- твердо и настойчиво обязал меня Черненко. А мне вспомнились слова Черемных про конька, которого надо менять.

– С Послом будьте дипломатичнее, – продолжал наставлять Константин Устинович. – Ведь он мусульманин, самолюбивый человек. Не отталкивайте от себя и «ближнего» представителя. Мы вас поддержим. Вам предстоит получить советы еще и от товарища Устинова. А карта…- и он опять перешел на простецкий говор – Я вот, бывает, вспоминаю свою службу на заставе в Киргизии. Был у нас там начальником заставы то ли Тупышкин, то ли Путышкин, память стала подводить… видно, староват стал, – слегка кокетничая сказал он, ожидая, что я, конечно, отвергну такое предположение; но я не отверг, хотя взглядом своим пытался дать ему понять, что включился в его игру… А он продолжал:- Соберет, бывало, нас в Ленинской комнате, развесит огромную карту нашей заставы и принимается нас тренировать, в теории конечно. Практикой-то мы занимались на воздухе. Так вот, значит, возглавлял я тогда партячейку, а в бою командовал мангруппой («маневренной группой». – Лет.)… Э-эх, бывало: «По коням! Шашки – к бою!»

И в глазах старика засверкали искры. Он еще рассказывал некоторое время о том, как рубали они басмачей, а я, глядя на него, думал о том, что вот сидит передо мной воин-ветеран и я вполне его уважаю. Но что, если он все врет, старый пасечник? Что тогда?

Черненко опять поразил меня своей догадкой:

– Поди, сидишь, слушаешь и думаешь: привирает старик, а?

Я глупо промолчал.

– Да, много всего в молодости было. А теперь, – и он обвел взглядом свой стол, – папки, бумаги, и опять папки, и опять бумаги. Сколько тут разных судеб… Ну ладно, карты – забирай. Они тебе пригодятся в Афганистане. – И тут же другим тоном, вежливо, но без всякой простоты:

– Приятно было с вами побеседовать.

Он встал, подошел ко мне, взял под локоть и, проводив до двери, тяжеловато протянул свою руку и пожелал мне всего доброго.

В приемной передо мной вытянулся полковник и доложил:

– Я из секретариата министра обороны Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. Он вас ждет у себя в кабинете.

В приемной министра мне задерживаться не пришлось. Дверь передо мной тотчас отворилась, и, к великому моему удивлению, министр вышел из-за своего стола и тяжело, медвежьей походкой пошел мне навстречу, чего прежде никогда ради меня не делал. Поздоровался и задал совершенно неожиданный вопрос:

– Александр Михайлович, а вас, оказывается, хорошо знает Леонид Ильич. Почему вы мне раньше ничего об этом не говорили?

– Да как-то не к слову было, не к делу, Дмитрий Федорович.

– Вы, оказывается, неоднократно встречались с ним во время службы в Чехословакии?

– Да, я многократно докладывал Леониду Ильичу обстановку в ЧССР. Он всегда внимательно выслушивал меня: и когда мы говорили о кадрах, и о военной политике, и о многом другом, касавшемся Чехословакии в те годы.

– Ну вот видите, а я этого и не знал.

Я подумал: неужели только ради этого министр обороны и вызвал к себе Главного военного советника в Афганистане? Мне была неприятна наигранная любезность Устинова, этого опытного царедворца, паркетного Маршала Советского Союза. Но в то же время я видел, как, подминая меня под себя своей фальшивой теплотой, министр переигрывает меня в жизни, дурачит что ли. А что поделаешь: он действует по логике своей жизни и у меня нет оснований сомневаться в искренности его поведения. Тут, в кабинете министра, театр высокого класса – с полным перевоплощением, не то что в Кабульском дворце, где играют/как в нашей клубной самодеятельности.

– Когда летите? – мягко спросил Устинов.

– Сегодня.

– Ну что же, мягкой посадки, – не в меру ласково произнес министр и продолжал еще мягче:

– Все, что надо, мы отсюда дадим. – И уже со сталью в голосе: – Леонид Ильич надеется на нашу скорую победу в Афганистане. Оправдайте его доверие!

Мы попрощались.

Через два часа я уже был на военном аэродроме имени В.П. Чкалова близ города Щелково. На борт Ту-134 я не пригласил ни Табеева, ни Спольникова – желания разговаривать с ними у меня не было. Со мной находились только Анна Васильевна, Илмар Янович Бруниниекс, мой помощник Алексей Никитич Карпов и моя охрана из четырех десантников.

В полете я думал о том, что, не раздайся тогда в Ореховой комнате спасительный звонок Черненко, на должности ГВС уже мог находиться другой человек.

Что же произошло?

Вероятно, дело обстояло так. Леонид Ильич поинтересовался у Черненко ходом заседания Комиссии ПБ по Афганистану. Спросил, кто там сейчас Главный военный советник. И, услышав мое имя, порылся, вероятно, в своей памяти и вспомнил наше с ним общение во время чехословацких событий, когда я неоднократно докладывал Генсеку о положении дел.

Наверное, какие-то хорошие воспоминания пронеслись в голове Брежнева, и он попросил Черненко передать мне привет и выразить поддержку.

Впрочем, все это лишь мои догадки.

С чем же я возвращаюсь в Кабул? В то время как для кремлевских вождей афганская война еще продолжала оставаться средством достижения их амбициозных целей, для меня она уже представлялась бессмысленной. Но доверие мне было пока еще оказано, поддержка обеспечена, и я возвращался к тому месту службы, на котором был призван и дальше исполнять волю Кремля.

Восемь месяцев назад я летел этим же маршрутом, чтобы одолеть моджахедов. Теперь я летел за тем же – только между этой задачей, поставленной передо мной в Москве, и моим собственным пониманием имеющихся возможностей для ее решения пролегала большая пропасть. Теперь-то я понимал, что в моей афганской жизни начинается всего лишь второй круг. Такой же бесперспективный, как и первый.

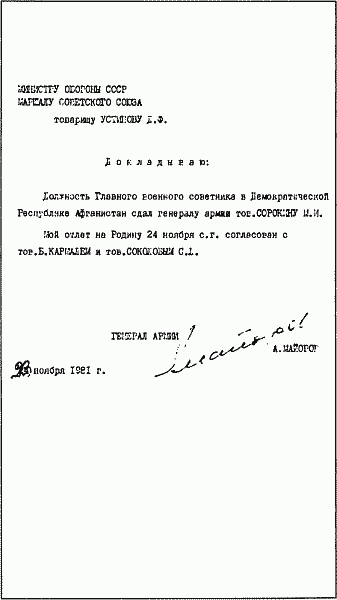

В ноябре 1981 года я был отозван из Афганистана.

Война продолжалась до февраля 1989 года. В тех же местах, которые описаны в этой книге, продолжала литься афганская кровь. Продолжала она литься и во многих других, не названных здесь точках Афганистана. И повсюду вместе с афганской кровью рекою лилась кровь наших соотечественников. Страна понесла такие потери, которые никогда и никем не будут восполнены.

Афганская война стала последней войной, которую вел Советский Союз, она оказалась одной из тех последних самоубийственных мин, на которых подорвалось огромное государство.

…Я сказал – и спас свою душу.

Так говаривали в древности. Тогда, наверное, количество грехов и прегрешений было таковым, что один лишь рассказ о них позволял считать свою душу спасенной. Иные времена – иные прегрешения. Своим рассказом об участии в Афганской войне я вряд ли спас свою душу. Но я попытался это сделать.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава пятнадцатая. Разбор «залётов»

Глава пятнадцатая. Разбор «залётов» Когда Олег вошел в начальствующий кабинет, Карпов по телефону говорил с адвокатом.— Я понял, Генрих… Мои следователи сегодня в твоём распоряжении… Да, держим связь… Удачи!Положив трубку, генерал вышел из-за стола и энергично зашагал

Глава пятнадцатая Березина

Глава пятнадцатая Березина Зубастой щуке в мысль пришло За кошачье приняться ремесло. Крылов I Командующий Молдавской армией адмирал Павел Васильевич Чичагов, которого в прошлом году Александр I назначил на такой необычный пост «главнокомандующего Молдавией,

Глава пятнадцатая. Управление изнутри[217]

Глава пятнадцатая. Управление изнутри[217] Комментарий Тао Хунцзина: «Здесь говорится о том, как управлять внешним, исходя из срединного скрытого внутри. То, что раскрывается в корневище сердца, устанавливает порядок вовне. Потому и сказано: “Управление

Глава пятнадцатая Усиление войска

Глава пятнадцатая Усиление войска Название главы не сохранилось и восстановлено публикаторами на основании одной из немногих ее фраз, доступных прочтению. Вообще же от данной главы сохранились разрозненные высказывания, не позволяющие сколько-нибудь последовательно

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ По возвращении с театра войны

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ По возвращении с театра войны Вернувшись в Петербург, я, естественно, был засыпан вопросами относительно виденного и перечувствованного мной в течение четырех месяцев, проведенных на малоазиатском театре войны. Между этими вопросами некоторые

Глава пятнадцатая

Глава пятнадцатая Меир Амит начал без отлагательства полную перестройку секретной службы. Самым значительным событием в цепи перемен было назначение генерала Ярива руководителем Военной разведки. С годами Ярив и Амит стали друзьями.Впервые Мосад был настоящим

Глава пятнадцатая Забытый нелегал

Глава пятнадцатая Забытый нелегал Страна демобилизовывалась. Уставшие от войны люди уходили в запас, снимали погоны, с удовольствием возвращаясь к мирной жизни. Армейские чекисты, бойцы оперативных отрядов, зафронтовые разведчики, сотрудники НКГБ и НКВД давали подписки

Глава пятнадцатая. Венский информатор

Глава пятнадцатая. Венский информатор

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ВЕНСКИЙ ИНФОРМАТОР

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ВЕНСКИЙ ИНФОРМАТОР Начиная с 1984 года и в течение последующих двух лет одним из главных действующих лиц в проведении операции «Безопасная лазейка» в Москве должен был стать молодой офицер Эдвард Ли Ховард.Однако до Москвы Ховард не добрался,

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Я сел в «Чайку» и поехал на Арбат в Генеральный штаб к Огаркову. По дороге, естественно, думал о том положении, в котором оказался на заседании Комиссии. Мое предложение о поэтапном выводе войск было встречено явно отрицательно, а Устиновым – так просто

Глава пятнадцатая

Глава пятнадцатая 1. Редьярд Киплинг, «Стихи, 1889–1896 гг.», том 11 (Нью-Йорк, Charles Scribner, 1899 г.), стр.79.2. «Enemy Assault on North OP in VIC BCP 213 Shkin», американский доклад о выполнении задачи, 22 сентября 2005 г. Я брал интервью у одного из американских официальных лиц, который был в Шкине той ночью

Глава пятнадцатая. О юнкерахъ и воспитанникахъ

Глава пятнадцатая. О юнкерахъ и воспитанникахъ 654. Юнкера и воспитанники, назначаемые на корабль, росписываются на столько же вахтъ, на сколько и офицеры ихъ спеціальности, и вводятся въ общія корабельныя росписанія.655. Юнкера и воспитанники состоять подъ особеннымъ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ 3 июня восход солнца был яркий; облака черного дыма, клубившегося над горящими нефтяными цистернами, гонимые легким северо-восточным ветром вдоль берега, прошли Гравлин и приближались к Кале. В Дюнкеркском канале не было заметно

Глава пятнадцатая. УБИЙСТВО ФЛАГМАНА

Глава пятнадцатая. УБИЙСТВО ФЛАГМАНА Буквально спустя два дня после своего возвращения из Петрограда, 28 января 1918 года контр-адмирал Кетлинский был тяжело ранен недалеко от своего дома выстрелами в спину из револьвера и после тяжелых мучений скончался на руках своей