Валерий Воронков

В 1988 году меня назначили начальником Оперативной группы в Пянджском пограничном отряде, Перед тем вступлением в должность, я был вызван на беседу к Начальнику Пограничных войск СССР генерал армии Вадиму Матросову. Это была постоянная практика Вадима Александровича беседовать с теми офицерами, которые занимали руководящие должности, связанные с работой по Афганистану.

Разговор был конкретный и, во многом, касался вопроса, который уже тогда витал в воздухе — нам предстоит выход из Афганистана. Я, совместно с руководством пограничного отряда на Пянджском направлении, должен сберечь жизнь каждого солдата и офицера, находившегося на «той» стороне. Это требование генерала Матросова — беречь солдатские жизни, отложилось у меня как руководство к действию на всю оставшуюся жизнь, на каких бы руководящих должностях и в каких регионах я затем ни служил.

Когда я вернулся в Пяндж, началась активная подготовка к выводу войск. Обстановка в Афганистане осложнялась тем, что в 1988 году, большая часть районов страны перешла в руки оппозиции. Пользуясь так называемой политикой национального примирения, бандиты захватывали один район за другим. В результате, к середине года фактически во всех уездных центрах сидели бандиты.

Для того чтобы обезопасить основные пути, по которым предстояло выводить войска, была усилена наша группировка на «той» стороне. В дополнение к четырем мангруппам, находившимся в ДРА, были переброшены еще две мангруппы, в том числе — из Восточного округа. Одну мы выставили в районе Кундуза, на перекрестке ключевых дорог.

Согласно плану вывода войск из этой ДРА, утвержденному В. А. Матросовым, на первом этапе часть мотоманевренных групп, находившихся на наиболее опасных участках, выводилась в места поспокойнее, оставаясь при этом на территории Афганистана. Им еще предстояло обеспечивать вывод Ограниченного контингента советских войск. Это оказалось непросто. К тому времени обстановка резко изменилась в пользу оппозиции как вблизи границы, так и во всем Афганистане. Фактически правительственная власть удерживала свои позиции только в крупных провинциальных центрах.

Пограничники должны были прикрывать отход частей 40-й армии и уходить из страны последними. Были разработаны планы взаимодействия с «армейцами», но порой все они шли кувырком из-за несогласованности. Приведу пример.

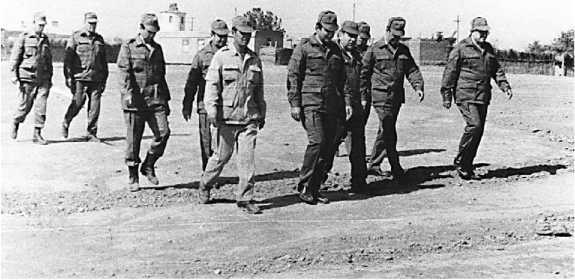

Подполковник Валерий Воронков и офицеры Главка погранвойск обсуждают порядок вывода войск на участке порта Шерхан. Лето 1988 года.

В июле 1988 года я прилетел в провинциальный центр Тулукан, чтобы проверить готовность 2-й мангруппы к выводу, ее обеспеченность всем необходимым. Она должна была покинуть ДРА в феврале 1989 года, вслед за 201-й дивизией, стоявшей по соседству — в Кундузе.

Мангруппа базировалась в бывшем байском саду, на большой территории, ее позиции были хорошо укреплены. Осмотрев расположение, проверив личный состав и технику, я встретился с командованием мангруппы, представителями полевой опергруппы и советнического аппарата. Убедился, что к выводу все готово. Незадолго до того в ММГ был завезен солидный запас топлива и продовольствия, которого должно было хватить до февраля.

Затем я вылетел в порт Шерхан, где проверил еще один пограничный гарнизон. На советский берег решил переправиться паромной переправой. Здесь, на пароме, я совершенно случайно увидел начальника политотдела 201-й дивизии. Разговорившись, узнал неожиданную новость: командованию дивизии пришла директива — срочно готовиться к выводу. И не в феврале 1989 года, как предполагалось по плану, а немедленно — летом 1988-го.

Это было как удар молнии! Дело в том, что дивизия обеспечивала безопасность на маршрутах от Тулукана до Кундуза.

И в случае ухода дивизии, наша 2-я ММГ оказывалась отрезанной от основных сил, в тылу противника. Пробиваться ей пришлось бы с серьезными потерями.

Я срочно связался с начальником Пянджского отряда полковником Игорем Харковчуком и сообщил известие. Тот от удивления опешил — как, не может быть! Оказалось армейское руководство не поставило в известность никого из пограничного командования. Игорь Афанасьевич связался с Душанбе и Ашхабадом, и там ему дали подтверждение — действительно, 201-я выводится летом 1988 года. Нам пришлось срочно готовить Тулуканскую ММГ к выводу.

Несмотря на такой «сюрприз», вывод мотомангрупы прошел быстро и организованно. Она вышла из глубины бандитского района и встала в четырех километрах от Кундуза, прикрывая выход 201-й дивизии из города. Покидая Кундуз, армейское командование передало афганской армии огромные запасы боеприпасов, продовольствия, оружия, военные городки и прочее ценное имущество. А еще — четыре насосные установки, фильтровальную станцию, дизельную электростанцию, обеспечивавшую электричеством несколько районов города.

Два дня спустя, после ухода 201-й дивизии, Кундуз был полностью захвачен бандитами. Афганская армия бежала. Сопротивление оказала лишь Тулуканская мангруппа, стоявшая в четырех километрах от города. Заняв круговую оборону, она не давала душманам приблизиться к своему опорному пункту.

Столь быстрое падение Кундуза, само по себе не было неожиданностью. Проблема заключалась в том, что на окраине города, в Северном городке, располагались обширные армейские склады с оружием и боеприпасами. Если бы это все разошлось по бандам душманов, вывод наших войск из Афганистана стал бы проблематичным.

Действовать следовало оперативно. Не растерявшись, пограничное командование бросило на Кундуз три десантно-штурмовые группы: Керкинскую, Пянджскую и Термезскую. Они сумели блокировать Северный городок и оттеснили душманов от столь лакомого куска.

Мне довелось побывать в этом Северном городке. Прежде в нем размещалась армейская бригада и отдельный мотострелковый полк. Я был поражен — сколько же всего ценного оставила

Советская армия афганским союзникам! Добротные казармы и служебные строения с кондиционерами. Спальные помещения, заставленные кроватями. На кроватях — белоснежные простыни и одеяла. В столовой застеленные скатертями столы были сервированы тарелками и столовыми приборами. Это был разительный контраст с тем, как жило во время афганской войны большинство наших мангрупп. Пограничники жили под землей, в землянках, оборудованных из подручных материалов… А тут!

На всякий случай, я позвонил начальнику Пянджского пограничного отряда, и рассказал об увиденном. Игорь Афанасьевич, долго не раздумывая, направил в Северный городок целую группу специалистов — тыловиков и саперов. Он прекрасно осознавал, что мангруппы, выводившиеся из ДРА, нам пришлось бы размещать в чистом поле. Чтобы такого не случилось, Харковчук приказал разобрать в Северном городке щитовые казармы и ангары и вывезти их на советскую территорию. Что и было сделано!

Вскоре в Пянджском отряде появился целый городок для размещения выходивших мангрупп. Вместе со строениями на советскую сторону пограничники вывезли много различного ценного имущества: мебель, кондиционеры и т. д.

Отдельная участь ожидала склады с боеприпасами. Когда информация об их содержимом была передана в 40-ю армию, там было назначено расследование — как получилось, что такое количество боеприпасов едва не оказалось в руках противника?! Говорят, в результате следствия «полетели головы». Чтобы осознать, сколько там было оставлено, приведу такой факт — боеприпасы из Северного городка ежедневно вывозили колоннами по сто грузовиков КамАз в каждой! Их доставляли в Хайратон, где были еще более крупные склады.

Что до самого Кундуза, то он был освобожден — 40-й армии пришлось отправить туда несколько частей, которые освободили город от душманов и вновь передали его афганским правительственным силам.

Напряженная обстановка, во время вывода, сложилась и в районе уездного центра Нанабада, где в месте дислокации

3-й мангруппы были сосредоточены большие материальные ценности. Сам Нанабад был в руках оппозиции. То была зона ответственности Пянджского пограничного отряда. В случае нападения, оказать быструю помощь нанабадской мангруппе было затруднительно: ближайшие пограничные ММГ находились в Имам-Сахибе (80 км), и в Архадже.

В декабре 1988 года мы, с начальником Пянджского пограничного отряда Игорем Харковчуком и начальником разведки отряда — Н. И. Селивановым, обсуждали различные варианты вывода нашего гарнизона, дислоцировавшегося в Нанабаде. Было очевидно, что выводить личный состав ММГ со всеми материальными средствами в создавшихся условиях было крайне сложно — без потерь, с нашей стороны, не обошлось бы.

Учитывая сложившуюся на тот момент обстановку, начальником пограничного отряда было принято решение — отправить в Нанабад крупную колонну транспортных машин (в составе до 60 единиц) в сопровождении БТР, БМП, инженерно-саперного и минометных взводов. Также должна была обеспечиваться хорошая связь. Задачей колоны был вывоз из гарнизона всех материальных ценностей. В результате личный состав ММГ оказывался ничем не обременен, а сама мангруппа, будучи компактной, могла бы быстро выйти «на броне» к советско-афганской границе. Оглядываясь назад, могу отметить, что в тех условиях это было разумное решение.

Возглавить проводку колонны было поручено мне. Предварительно мы, с начальником разведки, обсудили порядок движения по всему маршруту вплоть до Нанабада, а также действия наших сил и средств при возникновении той или иной обстановки. Так как предстояло идти по территории, которая полностью контролировалась «духами», могло случиться все, что угодно. Мы не были застрахованы от того, что противник поставит мины или выставит по дороге засады. До сих пор я благодарен разведчикам Н. Селиванова, которые через свою агентуру смогли добиться для нашей колонны «чистой» дороги по всему маршруту.

Впрочем, когда колонна пошла на Нанабад, сюрпризов нам хватало. Прежде всего, неприятности были связаны с погодой, которая была крайне неблагоприятной. Машины буксовали на перевалах, приходилось их перетаскивать, по одной, тягачами. Плюсом оказалась высокая подготовленность водительского состава. В таких трудных дорожных условиях ребята-водители не растерялись, действовали профессионально, грамотно, проявляли смекалку и взаимовыручку.

Самый сложный момент той операции настал, когда наша колонна вошла в Нанабад. Вдоль дороги стояло множество бородачей, вооруженных до зубов. На нас были направлены автоматы, пулеметы, гранатометы, а озлобленные лица ничего не предвещали хорошего. В дополнение этой картины на повороте к нашему гарнизону нас встречали две установки ДШК, направленные прямо на колонну. Их стрелки явно только и ждали команду — нажать на гашетку пулеметов.

Было ясно, что именно здесь душманы приготовили свой главный сюрприз в виде западни. Тем не менее, душманы пропустили нас в сторону расположения мангруппы без единого выстрела. Они понимали, что пока что грузовики были пустыми. А вот на обратном пути им было чем поживиться!

Через два дня, пока колонна грузилась в гарнизоне ММГ, эти опасения подтвердились. От нашего главного разведчика в Нанабаде — Виктора Петровича Мельникова, пришла оперативная информация, что главарями душманов принято решение не выпустить нашу колонну из населенного пункта. Нас планировали уничтожить.

Проведя совещание с начальником мангруппы и разведчиками, я поставил задачу — распространить дезинформацию о том, что колонна будет готова начать движение только через три дня. С этой же целью, попросил Виктора Мельникова организовать мне встречу с авторитетами и старейшинами уезда. Во время этой встречи, в непринужденной обстановке за чашкой чая, я рассказал старейшинам — какие трудности возникли у нас при загрузке материальных ценностей. И, как бы между прочим, посетовал, что для решения этих проблем, колонне придется задержаться в ММГ еще на несколько дней.

Поверили старейшины или нет, точно сказать не могу. Но когда, в три часа ночи, колонна двинулись в обратный путь, «духи» крепко спали. В целом наш замысел сработал — мы без больших проблем прошли через уездный центр. Лишь когда колонна отошла от Нанабада километров на шесть, мы услышали за собой разрывы. Это душманы, очухавшись, ударили нам вдогонку из минометов. Но было уже поздно — нам уже никакого вреда не причиняли. В тот момент я дал команду нашим минометчикам развернуть батарею 120-мм минометов отработать в ответ. Батарея сделала несколько выстрелов, «духи» замолчали и больше не мешали нам дальше спокойно двигаться домой. В целом задача была успешно выполнена и по прибытии в пограничный отряд, я доложил начальнику отряда — полковнику Игорю Харкавчуку о ее завершении.

Что до нанабадской мангруппы, то после получения приказа на вывод, 14 февраля 1989 года, она благополучно вышла из Нанаба, без единого выстрела. Час спустя ММГ достигла тактически выгодного рубежа вблизи границы, где прикрыла прохождение частей 40-й армии. А уже 15 февраля 3-я май-группа была дома.

В целом вывод пограничных войск с территории ДРА в районе ответственности Пянджской оперативной группы проходил организованно. Во многом, это произошло благодаря тому, что заблаговременно был проведен подготовительных ряд мероприятий. Все материальные ценности были вывезены заранее, отдаленные гарнизоны были выведены как можно ближе к границе. В районе Нижнего Пянджа силами понтонно-мостового батальона Советской армии была наведена понтонная переправа. В результате, как только поступила команда выйти из Афганистана, все наши мангруппы сделали это оперативно и без задержек. Часть подразделений, дислоцировавшихся в труднодоступных районах, в частности — в Талайкузаре, была вывезена вертолетами.

В ходе вывода приоритетной задачей было сохранение жизней личного состава. Порой приходилось вести жаркие споры с иными военачальниками, не считавшими это важным. Например, в октябре 1988 года к нам, в отряд, из Душанбе приехал заместитель начальника окружной оперативной группы. Изучая план вывода, он особое внимание уделил выводу Имам-сахибской мангруппы. Ее планировалось предварительно вывести на одну из тактически выгодных высот у дороги Кундуз — Шерхан. Она должна была обеспечить безопасность прохождения на одном из участков этого маршрута. После прохождения по дороге частей 40-й армии, ММГ должна была сняться и вслед за ними выйти в Союз.

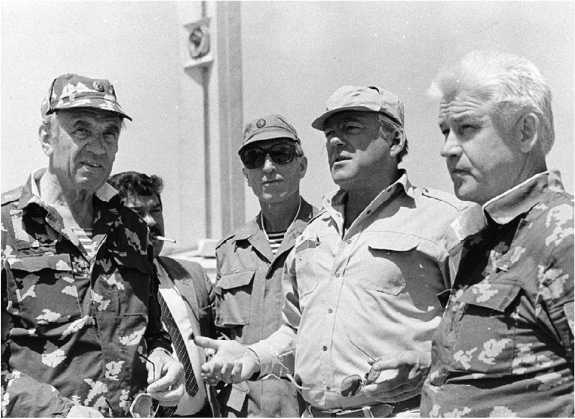

1-й заместитель начальника Главного управления ПВ КГБ СССР генерал-полковник Иван Вертелко, ведущий телепрограммы «Служу Советскому Союзу» Михаил Лещинский и начальник авиационного отдела ГУПВ КГБ СССР генерал-майор Николай Рохлов в день вывода войск из Афганистана, г. Термез, 15 февраля 1989 г.

Но Седых озвучил другую идею — вывести Имам-сахибскую мангруппу не к дороге, а к одному из глухих районов советско-афганской границы, для ее прикрытия со стороны Афганистана. Я возразил, что, во-первых, в том районе с советской стороны граница охраняется достаточно плотно. А во-вторых, с афганской стороны предлагаемый для размещения участок представляет собой заболоченную местность, плотно заросшую лесом. К тому же эта «зеленка» уже была под контролем душманов. Если втащить туда три заставы на БМП еще было можно, то вытащить ее без потерь обратно, было крайне проблематично!

У нас состоялся неприятный разговор, в ходе которого я доказывал бессмысленность подобного шага. К чему нам лишние потери на завершающем этапе войны?! В ответ Седых «включил» командный ресурс: «Я вам приказываю!» Но я продолжал упорствовать и не соглашался с этим решением. На имя начальника окружной оперативной группы — Анатолия Мартовицкого, мной было составлено донесение с обоснованием — почему я отказываюсь выполнять данный приказ. К счастью, Анатолий Нестерович разобрался в ситуации и принял мои доводы.

В результате в январе 1989 года Имам-сахибская вышла туда, куда планировалось. Выполнила задачу по прикрытию дороги. А 15 февраля 1989 года вышла в Союз, не потеряв ни одного солдата.

Когда Громов на мосту «Дружбы», в Термезе, сказал, что за его спиной «нет ни одного советского солдата», он был несколько не прав. В тот момент наша 2-я ММГ все еще стояла под Кундузом. Она вышла из ДРА последней. Кроме того, ряд гарнизонов, стоявших вдоль Пянджа, были сняты вертолетами до 18.00 15 февраля.

Выведенные мангруппы распределялись вдоль границы, для ее прикрытия. Одну разместили на левом фланге. 3-ю ММГ — в район Нижнего Пянджа. По сути мотоманевренные группы были специальными подразделениями пограничных войск. Их закаленные в Афганистане бойцы могли оказать существенную помощь. Поэтому четыре ММГ, вскоре после вывода, были переброшены в другие пограничные округа, где назревала «обстановка». Одна из них была направлена в Азербайджан, одна — в Прикарпатье и две — в Прибалтику.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК