Александр Коротков

…Осенью 1938 года после продолжительной двенадцатимесячной командировки с нелегальных позиций в Европу возвратился в Москву лейтенант государственной безопасности[61] Александр Коротков. За проделанную работу (а в задание, в частности, входило проведение двух чрезвычайно опасных так называемых «литерных операций») он был награжден своим первым орденом — Красной Звезды. А через два месяца нарком НКВД Лаврентий Берия уволил 29-летнего орденоносца из органов государственной безопасности.

Причина увольнения по тем временам более чем серьезная: за десять лет до этого рекомендовал юношу на работу в ОГПУ бывший секретарь ВЧК-ОГПУ Вениамин Герсон, «разоблаченный как враг народа», а потому репрессированный. Правда, рекомендовал не на оперативную должность в Иностранный отдел (ИНО) — так тогда называлась советская внешняя разведка, а всего лишь в качестве лифтового в хозяйственное управление. Но для кадровиков НКВД и самого наркома это теперь не имело никакого значения, коль скоро связь Короткова с «врагом народа» установлена достоверно.

Многие сослуживцы полагали, что «Саше» (так называли Короткова в узком кругу разведчиков) еще повезло.

Иных коллег, отозванных из зарубежных командировок, арестовывали прямо на вокзале. Других увольняли, дозволяли устроиться на хорошую работу в престижные гражданские организации, например во Всесоюзный радиокомитет, в одну из редакций иновещания (учитывалось знание европейского или восточного языка), а затем, самое большее через пол года, все же арестовывали. Увольнению из органов НКВД обычно предшествовало исключение из партии, в редких, единичных случаях — вынесение строгого выговора с занесением в учетную карточку.

На партийном собрании жертва так называемого «персонального дела» должна была в обязательном порядке каяться во всех смертных грехах. Особенно — в утрате политической бдительности, связях с уже изобличенными «врагами народа» (своими вчерашними начальниками), отречься от арестованных родственников, клясться в беспредельной верности великому вождю товарищу Сталину и его близкому соратнику товарищу Берии.

Бывали случаи, когда, убедившись в неизбежности скорого ареста, сотрудник пускал себе пулю в висок из табельного пистолета или выбрасывался из окна служебного кабинета.

Коротков не покончил с собой и ни в чем каяться не стал. Он взбунтовался. Некоторые друзья и сослуживцы посчитали даже, что с Сашей случился приступ внезапного и острого умопомешательства. Капитан госбезопасности Коротков обжаловал приказ в письме на имя самого же наркома! Не только отверг все, как ему казалось, возможные мотивы увольнения, но, по сути, потребовал восстановить его на службе в разведке!

О степени изумления Лаврентия Берии можно только догадываться[62]. Об этом письме долгие годы на Лубянке, а затем и в Ясеневе ходили легенды. Кое-кто вообще даже сомневался в его существовании. Лишь несколько лет назад автор получил возможность впервые и полностью опубликовать его.

Народному Комиссару Внутренних Дел Союза ССР т. Берия

Короткова А. М.

быв. с[отрудни]ка 5-го отд. Г.У.Г.Б. НКВД[63].

8.1.1939 г. мне было объявлено об моем увольнении из органов. Так как в течение десятилетней работы в органах я старался все свои силы и знания отдавать на пользу нашей партии, не чувствую за собой какой-либо вины перед партией и не был чем-либо замаран на чекистской и общественной работе, думаю, что не заслужил этого увольнения.

В органах я начал работать в 1928 г. лифтовым, год проработал делопроизводителем в 5 от[деле] ГУ ГБ, а в 1930 г. был назначен помощником] Уполномоченного.

В 1933 г. был послан во Францию в подполье, выполнял там задания резидента по слежке за сотрудниками французского военного министерства и установлению их адресов, работал с двумя агентами.

В 1936 г. был вновь послан за границу — в Германию для работы по технической разведке и думаю, что несмотря на весьма тяжелые условия работы, мне удалось кое-что сделать полезного для партии и родины, и доказательства этому можно найти в делах 5-го отдела.

В декабре 1937 г. мне было предложено выехать в подполье во Францию для руководства группой, созданной для ликвидации ряда предателей, оставшихся за границей.

В марте 1938 г. моя группа ликвидировала «Жулика», в июле «Кустаря», и я руководил непосредственным выполнением операций и выполнял самую черную, неприятную и опасную работу.

Я считал, что шел на полезное для партии дело и потому ни на минуту не колебался подвергнуть себя риску поплатиться за это каторгой или виселицей. А то, что это, в случае провала было бы именно так, у меня есть все основания думать, т. к. хотя я вероятно и продавался разоблаченными ныне врагами народа, сам однако не продавался, и у меня не было ни намерения, ни желания, ни причин для этого.

За границей я в общей сложности пробыл 4 года, из них 2,5 года в подполье. Находясь за границей, изучил в совершенстве немецкий язык и неплохо французский. Изучил также и некоторые страны, в которых бывал, обычаи и нравы их народов.

Ехал за границу только из-за желания принести своей работой там пользу и думаю, что не один знающий меня человек может подтвердить, что я не барахольщик, и что меня не прельщало заграничное житье.

По общественной линии я неоднократно избирался секретарем комсомольской организации отдела или работал с пионерами и неплохо показал себя на работе.

Что касается моей жены, то несмотря на наличие у нее родственников за границей, на ее долгое проживание там, несмотря на компрометирующие материалы против ее умершего в 1936 г. отца, я полностью уверен в ее преданности партии и могу нести за нее любую ответственность. К тому же она неплохо показала себя как работница в отделе и комсомольской организации. Я отлично понимаю необходимость профилактических мер, но поскольку проводится индивидуальный подход, то выходит, что я заслужил такого недоверия, которое обусловливает мое увольнение из органов. В то же время я не знаю за собой проступков, могущих быть причиной отнятия у меня чести работать в органах. Очутиться в таком положении беспредельно тяжело и обидно.

Прошу Вас пересмотреть решение о моем увольнении.

Коротков.

9.1.1939 г.

Почти год письмо Короткова пролежало в сейфе наркома. А по прошествии этого времени Берия так же внезапно, как уволил, восстановил «штрафника» в кадрах и направил в двухмесячную загранкомандировку! По возвращении Коротков был повышен в должности и переведен из кандидатов в члены ВКП(б).

О твердом характере и чувстве собственного достоинства Короткова говорит и такой факт. Во время войны он несколько раз забрасывался в Югославию, где успешно выполнил ряд ответственных заданий. Его заслуги были отмечены высшим югославским орденом — Золотой «Партизанской звездой» 1-й степени.

В 1948 году по указанию Сталина, раздраженного независимостью руководителя Югославии маршала Иосипа Броз Тито, все отношения между СССР и этой страной были надолго прерваны. В советских газетах была опубликована чудовищная по нагромождению лживых обвинений «редакционная» (спущенная сверху, из Политбюро ЦК ВКП(б)) статья под хлестким названием «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». Было отдано категорическое предписание, чтобы советские граждане, удостоенные югославских правительственных наград, в знак «единодушного протеста» демонстративно от них отказались. Советским воинам, участвовавшим в освобождении югославской столицы, было предложено «добровольно» обменять советскую медаль «За освобождение Белграда» на медаль «За боевые заслуги».

Александр Михайлович Коротков, тогда уже полковник, занимавший ответственный пост в центральном аппарате разведки, свою Золотую «Партизанскую звезду» не сдал.

…Он родился в Москве в 1909 году. Отца своего Александр никогда в жизни не видел, поскольку мать, будучи в положении, к тому же имея на руках двух старших детей — Павла и Нину, ушла от мужа без всяких объяснений. Более того, взяла с младшего сына обещание никогда с отцом не встречаться. Похоже, свой сильный, даже жесткий характер Александр унаследовал именно от матери. Данное ей в детстве слово сдержал, хотя отец спустя годы пытался с ним хотя бы познакомиться.

В трудные годы Первой мировой и Гражданской войн семья бедствовала, настолько, что старшего сына Павла взяли на содержание бездетные родственники, жившие, по счастью, неподалеку. Тем не менее Александр сумел закончить полную среднюю школу, после чего начал работать учеником частника-электромонтера.

Братья дружили, вместе играли в футбол и хоккей на вполне приличном уровне. Павел Коротков в этом весьма преуспел: впоследствии стал первым чемпионом СССР по футболу в 1936 году в составе московского «Динамо». Вместе с ним играли такие знаменитости, как Михаил Якушин и Аркадий Чернышев. Пять раз Павел становился чемпионом СССР и по хоккею. Впоследствии, работая уже в армейском клубе, заслуженный мастер спорта СССР Павел Коротков привел в качестве играющего тренера в хоккей легендарного Всеволода Боброва. Занятно, что с легкой руки популярного спортивного радиокомментатора Вадима Синявского фамилию Павла произносили с ударением на первом слоге — Коротков, Александр же всегда был Коротковым, с ударением на слоге последнем.

Александр был разносторонним спортсменом, но главным его увлечением стал теннис, который в России всегда считался занятием чуть ли не аристократическим. В тогдашней Москве имелось тогда всего 3–4 корта, так что простым смертным попасть на них было практически невозможно. Саше невероятно повезло: отец его друга Бориса Новикова работал на небольшом динамовском стадионе на Петровке, и потому ребята имели возможность играть на здешних кортах почти столько, сколько хотели. Борис Новиков впоследствии стал одним из ведущих теннисистов страны, чемпионом СССР, а затем тренером. Александр же, насколько удалось установить автору, играл в силу крепкого первого разряда.

На этом корте и приметил юношу Вениамин Герсон, один из создателей и руководителей первого в СССР добровольного спортивного общества «Динамо». Увидел и загорелся идеей завлечь перспективного молодого спортсмена в «Динамо». Однако просто так любому желающему вступить в это общество было никак нельзя. В «Динамо» принимали только сотрудников и вольнонаемных служащих ОГПУ. Чтобы Коротков стал динамовцем, Герсон, человек на Лубянке влиятельный, и устроил его на вакантную должность лифтового, то есть монтера по обслуживанию лифтов, в знаменитом доме № 2 на площади Дзержинского.

А дальше — толкового, смышленого, грамотного молодого человека приметили оперативные работники из Иностранного отдела. Начав со скромной должности делопроизводителя, Коротков быстро вырос в полноправного сотрудника, вначале достигнув ступеньки помощника оперуполномоченного, а затем и оперуполномоченного — основной «боевой единицы» в системе разведки и контрразведки.

Советская внешняя разведка ОГПУ-НКВД[64] в ту пору, вплоть до ее разгрома собственными коллегами по наущению свыше в 1937-м и последующих годах, без сомнения была сильнейшей в Европе. Следовательно, и в мире, поскольку США тогда зарубежной разведки не имели вообще, а сильное ФБР (Федеральное бюро расследований) по закону имело право действовать только на территории страны и боролось главным образом с организованной преступностью.

В Иностранном отделе работали подлинные асы разведки, люди талантливые и беспредельно преданные Отечеству. Контрразведку (КРО) и разведку (ИНО) много лет возглавлял легендарный Артур Артузов. Под его руководством было проведено несколько десятков успешных контрразведывательно-разведывательных операций, в том числе ставшие эталонными «Трест» и «Синдикат-2», на заключительных этапах которых были выведены на территорию СССР Сидней Рейли и Борис Савинков.

Работали в КРО-ИНО (между этими двумя основными отделами ОГПУ-НКВД имела место постоянная ротация кадров) Андрей Федоров, Отто Штейнбрюк (бывший капитан австро-венгерской армии, оказавшийся в русском плену и навсегда оставшийся в нашей стране), Сергей Пузицкий, Григорий Сыроежкин, Роман Бирк, Наум Эйтингон, Василий Зарубин, Дмитрий Быстролетов, врач и художник, свободно владевший двадцатью с лишним иностранными языками.

ИНО, как и военная разведка Наркомата обороны, располагал мощной и разветвленной агентурной сетью во всех стратегически и тактически важных странах мира. Примечательно, что в подавляющем большинстве агенты работали на идейной основе, это были искренние и бескорыстные друзья Советской страны, в которой видели прообраз будущего государства всеобщей свободы, подлинного равенства и братства трудящихся. Позднее — как единственную политическую и военную силу, способную противостоять фашистской угрозе. К примеру, именно на этой основе стали сотрудничать с советской разведкой крупный немецкий ученый-экономист Арвид Харнак, будущий создатель и руководитель берлинской «Красной капеллы», английский аристократ Ким Филби.

Характерно, что на такое же сотрудничество пошли и некоторые бывшие враги Советской власти, разочаровавшиеся в Белом движении. Такой путь, как и многие другие, прошел боевой врангелевский генерал Николай Скоблин (в этом решении его поддержала жена — знаменитая певица Надежда Плевицкая).

Специальной разведывательной школы в ОГПУ-НКВД тогда еще не было. Молодым сотрудникам приходилось учиться тонкостям и премудростям профессии у старших товарищей в процессе работы.

Именно так овладевал ею и Александр Коротков. За единственным исключением: немецкий на индивидуальных занятиях ему преподавала свободно владевшая этим языком Мария Вильковыская. Закончилось это учение тем, что Коротков научился прекрасно говорить, читать и писать по-немецки, а в завершение цикла — женился на молодой преподавательнице.

В 1933 году в составе оперативной группы «Экспресс» Коротков был направлен в свою первую нелегальную загранкомандировку во Францию. Руководил группой «Швед» — опытнейший разведчик Александр Орлов (Никольский, Фельдбин). Во Францию группа из четырех человек прибыла после промежуточного пребывания в Австрии и Швейцарии. В Вене Коротков превратился в уроженца Кракова Карла Рошецкого. С этим документом «Длинный» (таков был оперативный псевдоним Короткова) поступил в Париже в Центральную радиошколу, а также записался вольнослушателем в знаменитую Сорбонну — почему-то на курс антропологии.

Документы «Рошецкому» изготовил в Москве крупнейший специалист этого дела Павел Громушкин, и ныне здравствующий. Через девять лет именно Громушкин выправил документы на имя обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта будущему Герою Советского Союза Николаю Кузнецову.

С нелегальных позиций Короткову пришлось поработать и во второй своей загранкомандировке, и так же успешно. В Германии, в частности, на связи с ним был особо ценный агент Ганс-Генрих Куммеров («Фильтр») — крупный инженер. Благодаря «Фильтру» советская разведка получила важную информацию о создании в Германии новых образцов артиллерийского и химического оружия, а также военных радиоприборов.

Примечательно, что задание группе «Экспресс» разработал лично Артур Артузов, а утвердил сам председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский.

Уже после войны Александр Коротков много лет стоял во главе нелегальной разведки и серьезно реорганизовал ее. Это самое засекреченное управление (в разные годы носившее название «1-Б» и «С») всегда возглавляли опытнейшие высшие офицеры. Сами они до назначения на этот пост, как правило, работали «в поле» под легальным прикрытием: дипломатов в посольствах и консульствах, во внешнеторговых представительствах. Коротков стал первым и единственным, кто имел собственный опыт оперативной работы за рубежом с нелегальных позиций.

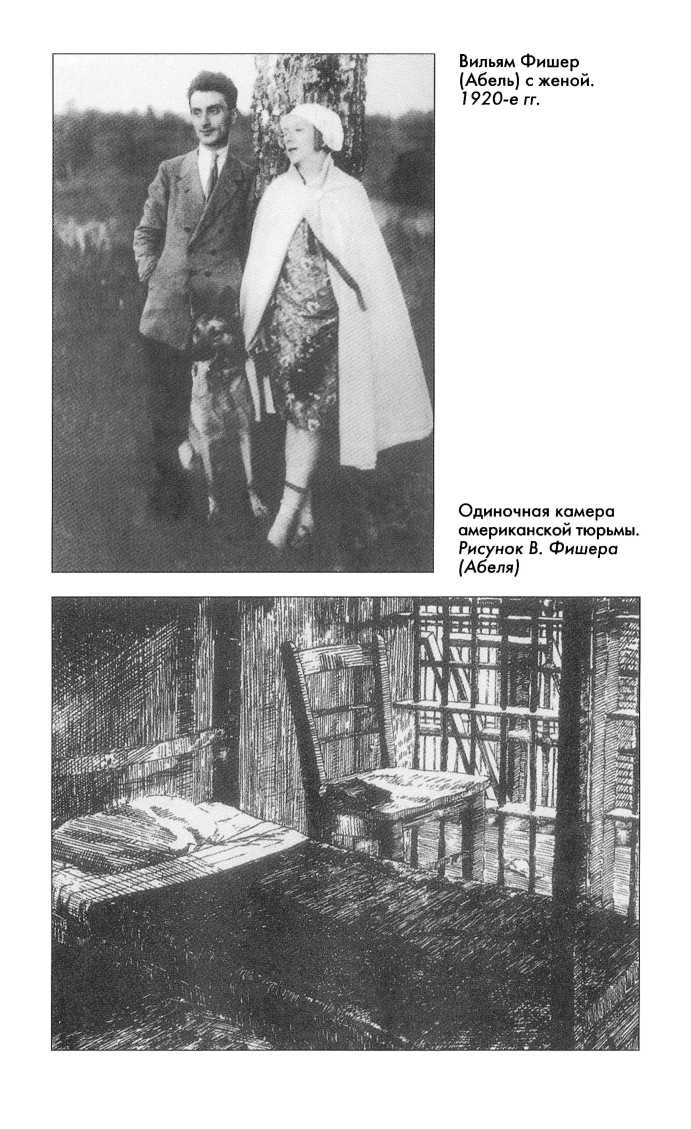

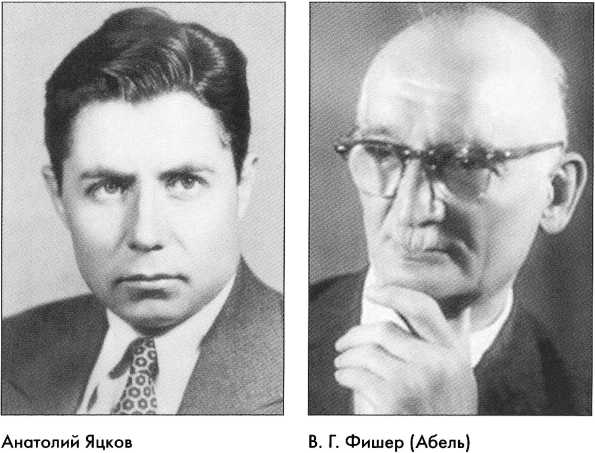

Если спросить на улице десять случайных прохожих, каким они представляют разведчика, девять назовут в качестве примера именно нелегала. Из реально существовавших — Конона Молодого (Лонсдейла, «Бена»), Вильяма Фишера (Абеля, «Марка»), Николая Кузнецова (обер-лейтенанта Зиберта, «Колониста», «Пуха»). Назовут и вымышленных персонажей, героев популярных кинофильмов: майора Федотова («Подвиг разведчика»), Ладейникова («Мертвый сезон»), Исаева-Штирлица из «Семнадцати мгновений весны»).

И это не случайно, а закономерно. Поскольку именно в нелегале концентрируются в наибольшей степени все общие и специфические качества, свойственные профессии разведчика.

Работа разведчика-нелегала за рубежом, «в поле», коренным образом отличается от повседневной деятельности сотрудника легальной резидентуры. Последний, будучи гражданином своей страны, снабжен ее подлинными документами, работает под прикрытием официальных учреждений своего государства или даже международных организаций, вроде ООН, порой защищен дипломатическим иммунитетом.

Нелегал же находится за рубежом с паспортом иностранного государства, с официальным представительством своей страны никак не связан. Перед местной властью он фактически беззащитен. В стране с авторитарным политическим режимом его могут тайно арестовать, пытать, а то и ликвидировать без огласки. Даже зная о его аресте, посольство родной страны не может официально ему ничем помочь (разве что через надежного посредника нанять хорошего адвоката). В случае осуждения за шпионаж нелегалу остается только уповать на то, что ему сумеют организовать побег (что всегда весьма проблематично), либо надеяться, что его через несколько лет обменяют на захваченного разведчика того государства, чьим строго охраняемым «гостем» он пока является. Но такая практика обмена разведчиками стала обычной лишь после Второй мировой войны.

Нескольких нелегалов, раскрытых контрразведкой страны пребывания, удалось своевременно спасти от ареста. Некоторые, как супруги Михаил и Галина Федоровы («Сеп» и «Жанна»), благополучно вернулись на Родину после нескольких лет работы за рубежом так и нераскрытыми.

В 1937–1938 годах советская разведка, и внешняя, и военная, понесла огромные, трудновосполнимые потери. В ходе массовых, необоснованных репрессий погибли многие выдающиеся разведчики, сотрудники всех легальных и нелегальных резидентур, а также центрального аппарата Главного управления госбезопасности НКВД СССР и Разведупра Наркомата обороны. На два-три года была утрачена связь с ценными агентами, в том числе в странах, потенциальных противниках СССР в будущей и, как оказалось, близкой войне.

Достаточно сказать, что к 1940 году в берлинской резидентуре работали всего два молодых, малоопытных сотрудника, из которых лишь один владел немецким языком. Легальным резидентом в Германии был Амаяк Кобулов, младший брат Богдана Кобулова — ближайшего сподвижника наркома Лаврентия Берии. Благодаря этому родству он и попал на пост, который ранее всегда занимали опытные, высококвалифицированные разведчики. Образование Кобулова ограничивалось пятью классами неполной средней школы и курсами счетоводов. Немецкого языка, равно как истории, культуры, традиций Германии, он не знал, ими не интересовался и главную свою задачу видел в специфическом наблюдении за сотрудниками полпредства[65] и иными советскими гражданами, работавшими в стране.

Справедливости ради надо отметить, что нарком НКВД Берия, человек циничный, прагматичный и умный, прекрасно знал цену своему выдвиженцу. А потому, направив летом 1940 года в Берлин Короткова, дал ему понять, чтобы, соблюдая должную субординацию по отношению к резиденту, тот работал вполне самостоятельно. Более того, предоставил право в случае необходимости связываться с ним напрямую, минуя все промежуточные инстанции.

В Берлин Коротков приехал со служебным паспортом на имя Владимира Петровича Коротких (оперативный псевдоним «Степанов») с ответственным заданием восстановить прерванные связи с особо ценными агентами.

Несмотря на подписанный в августе 1939 года Пакт о ненападении между СССР и Германией и другие соглашения между двумя странами, начальник ГУГБ НКВД СССР Всеволод Меркулов, новый глава разведки Павел Фитин и его заместитель, опытный, хоть и молодой разведчик Павел Судоплатов осознавали близость войны и делали все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить утраченные разведывательные позиции. И не только в Германии. За военными приготовлениями Гитлера внимательно следили, используя местные возможности, советские разведчики в Великобритании, Швеции, Италии, других странах.

Вопреки распространенному мифу, нарком Лаврентий Берия трезво оценивал обстановку. В конце концов, именно к нему в первую очередь стекалась все более и более тревожная информация от многих источников. Разумеется, германские спецслужбы, и абвер, и СД, подбрасывали по своим каналам советскому руководству дезинформацию, с точки зрения ее изготовителей, достаточно убедительную. Однако по степени достоверности, солидности, проверенности она никак не могла перевесить данные, поступающие от надежных, ценных источников советских легальных и нелегальных резидентур. Посему не приходится всерьез принимать высказывания некоторых литераторов и даже историков о том, что якобы Сталин попал под влияние нацистской «дезы». Не соответствует истине и переходящее из одной публикации в другую утверждение, что нарком Берия обещал Сталину, занявшему в мае 1941 года пост Председателя Совнаркома СССР, «стереть в лагерную пыль» посла в Германии Владимира Деканозова за его «панические донесения». Деканозов был выдвиженцем Берии, много лет вместе с ним работал в Грузии и до назначения в Наркомат иностранных дел заместителем наркома, а затем по совместительству послом в Берлин, был начальником разведки в НКВД.

Берия ему полностью доверял. Другое дело, что, отлично понимая неизбежность войны, от которой страну отделяли уже даже не месяцы, а недели и дни, владея всей полнотой информации, ни в чем «хозяину» не перечил, не пытался разубедить вождя в твердом мнении, что у Советского Союза есть в запасе еще год, а то и два мирной передышки…

Александр Коротков знать все эти тайны кремлевского двора никак не мог. Знал твердо одно: начальник разведки Павел Фитин, его заместитель Павел Судоплатов, начальник немецкого отделения Павел Журавлев (поразительное совпадение имен: рабочий псевдоним наркома Берии также был «Павел) ориентировали его исключительно на честное и добросовестное освещение обстановки в столице Третьего рейха. Он мог откровенно высказывать в донесениях свои суждения, даже если они расходились с мнением посла или резидента.

Надо сказать, что Деканозов в целом разделял взгляды нового заместителя резидента. Что же касается Кобулова (оперативный псевдоним «Захар»), то именно он попал на «подставу», устроенную ему нацистскими спецслужбами, завербовал некоего Ореста Берлинкса, якобы хорошо информированного журналиста, который, на самом деле, был давним нацистским агентом. «Захар» присвоил ему псевдоним «Лицеист» и передавал получаемую от него «дезу» в Москву, как надежную и важную информацию. Однако работе своего заместителя не мешал. Человек хоть и необразованный, но достаточно умный, он не мог не считаться с опытом «Степанова», а главное — с тем, что тот направлен к нему лично наркомом. У Короткова же хватило такта не ввязываться с резидентом в ненужные споры, щадить его самолюбие, к тому же, как у многих кавказцев, чрезмерно обостренное.

Первой задачей Короткова в Берлине было установить, что сталось за минувшие два-три года с давними ценными агентами: находятся ли они по-прежнему в Берлине или переехали в другие города. А главное — не были ли раскрыты и арестованы гестапо. Оставалось полагаться только на собственные наблюдения за известными старыми адресами и местами работы.

За время предыдущих командировок Коротков научился одеваться и носить костюмы по-западному, соответственно вести себя на людях. По-немецки он говорил совершенно свободно, с легким венским акцентом, что после аннексии Австрии в состав Третьего рейха выглядело со стороны вполне естественно. Словом, ничем внешне не отличался от немцев, следовательно, не в пример другим советским гражданам, не выделялся в толпе и не привлекал внимания агентов наружного наблюдения всевидящего гестапо.

Первым делом он установил, что Арвид Харнак («Балтиец», затем «Корсиканец») по-прежнему работает на ответственном посту в Министерстве экономики в высоком ранге оберрегирунгсрата, то есть старшего правительственного советника. Благополучно здравствует и его жена Милдред, также агент советской разведки («Японка»), Уже хорошо. С ними первыми Коротков и установил порушенную связь, однако представившись на всякий случай «Александром Эрдбергом». Примечательно, что спустя два года, когда нацистские спецслужбы разгромили «Красную капеллу», они так и не докопались, кто из сотрудников советского посольства скрывался под этим псевдонимом. Более того, много лет спустя, когда Коротков уже в генеральском звании работал в Берлине, тогдашний министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке допытывался у него, знает ли его советский друг Саша, кем же был тот таинственный «Александр Эрдберг».

Коротков был поражен, когда узнал, что подпольная антифашистская группа Харнака насчитывала свыше 60 человек. Это были люди разного возраста, классового и социального положения и мировоззрения, религиозные и атеисты. Коммунистов среди них было лишь несколько человек. Объединяли всех абсолютное неприятие гитлеровского режима и решимость бороться с ним всеми силами.

Кроме Арвида Харнака ведущую роль в группе играли известный писатель и драматург Адам Кукхоф («Старик») и обер-лейтенант люфтваффе (военно-воздушных сил) Харро Шульце-Бойзен («Старшина»). Обоим активно помогали их жены, соответственно Грета и Либертас.

Жена Харнака была американкой немецкого происхождения. Арвид познакомился с ней, когда еще до прихода Гитлера к власти стажировался в одном из университетов в США. В министерстве Харнак ведал отделом, занимавшимся торговыми и экономическими связями Германии с США. Он входил в элитный «Клуб господ», где встречался в доверительной обстановке с верхушкой деловых кругов Германии. К тому же он пользовался расположением самого Ялмара Шахта, в разные годы занимавшего министерские посты, а также кресло председателя Рейхсбанка. В силу этого «Корсиканец» имел возможность передавать в резидентуру абсолютно секретные сведения о валютном хозяйстве Германии, финансировании спецслужб и военной промышленности. Наконец, Харнака регулярно приглашали на различные секретные совещания, в том числе — заседания Комитета экономической войны.

Харнак и его жена, имевшая двойное гражданство, были вхожи в посольство США в Берлине. Милдред даже вошла в руководство Американского женского клуба на Бельвьюштрассе при посольстве, где сблизилась с его председателем — дочерью посла Вильяма Додда Мартой, известной журналисткой. «Японка» не подозревала, что Марта Додд также является агентом советской разведки (псевдоним «Лиза»),

Таким образом, Коротков получал полезную информацию из стен американского посольства. Этому способствовало и то, что профессор Додд искренне ненавидел гитлеровский режим и высокий пост посла США в нацистской Германии принял только по настоятельной просьбе президента Франклина Делано Рузвельта, чьим личным и давним другом являлся.

Яркой и своеобразной фигурой был обер-лейтенант Шульце-Бойзен. Харро — внучатый племянник творца германской военно-морской доктрины знаменитого гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица (друга кайзера Вильгельма II). Его отец также был кадровым морским офицером, капитаном первого ранга.

Жена Шульце-Бойзена Либертас была дочерью профессора искусствоведения Отто Хаас-Хайе и графини Виктории — дочери князя Филиппа. После развода с мужем графиня Тора (как звали ее друзья) жила в замке Либенберг в 80 километрах к северу от Берлина по соседству с имением Германа Геринга «Каринхалле». Знакомство с «наци № 2» сыграло в жизни Харро важную роль. Дело в том, что с юных лет он, невзирая на знатное происхождение, был убежденным и активным антифашистом. Однажды его зверски избили штурмовики, и он попал в гестаповские списки неблагонадежных.

Лишь благодаря покровительству Геринга Харро поступил в школу транспортной авиации, по окончании которой был зачислен на службу в Министерство авиации. Харро владел несколькими иностранными языками, в том числе вполне прилично русским, благодаря этому попал в группу по изучению заграничной авиационной периодики, фактически — разведку люфтваффе. Он собрал вокруг себя группу антифашистски настроенных людей, так или иначе связанных с авиацией и авиационной промышленностью. Одним из его друзей, к примеру, был высокопоставленный офицер, ас Первой мировой войны полковник Эрвин Гертц.

Еще одним помощником Харро стал сотрудник функ-абвера (радиоразведки) Хорст Хайльман (псевдоним «Керн»).

Благодаря всему этому Харро Шульце-Бойзен обладал бесценной секретной военной информацией. В отличие от рассудительного, сдержанного Харнака, Шульце-Бойзен был человеком импульсивным. Нацизм и нацистов он люто ненавидел и готов был к самым дерзким и решительным действиям в борьбе с гитлеровским режимом.

Восстановил Коротков связь и с Куммеровым-«Фильтром». Для этого ему пришлось проявить и профессиональное терпение, и осторожность. Дело в том, что Куммеров жил в пригороде Берлина, где располагалось и его военное предприятие. Здесь каждый знал каждого, и появление любого чужого человека уже привлекало внимание. Тем не менее контакт прошел благополучно. «Фильтр» был счастлив, что снова может быть полезен Советской стране, в которой видел единственную силу в Европе, способную одолеть Третий рейх.

Наконец, соблюдая максимум предосторожности, Коротков вышел и на «Брайтенбаха». В данном случае перестраховка была далеко не лишней: агент «Брайтенбах» — Вильгельм Леман был кадровым сотрудником гестапо, гауптштурмфюрером СС (полицейское звание — криминал ькомиссар). Лемана никто из сотрудников резидентуры, предшественников Короткова, не вербовал. Он был, по терминологии спецслужб, «инициативщиком», то есть предложил советской разведке свои услуги добровольно, еще в 1929 году.

В молодости Леман служил комендором на германском крейсере, длительное время пребывавшем в дальнем плавании в восточных морях, и стал фактически очевидцем Цусимского сражения. Он хорошо знал о мужестве русских моряков крейсера «Варяг», канонерской лодки «Кореец» и проникся на всю жизнь глубокой симпатией к России и ее народу.

После демобилизации с флота Леман поступил на службу в уголовную полицию, где стал крепким, надежным профессионалом. Был чужд политики, как и большинство его коллег, но быстро понял, что нацисты и их фюрер Адольф Гитлер доведут Германию до большой беды. После прихода Гитлера к власти Леман, как и многие офицеры уголовной полиции, был переведен в гестапо, сотрудники которого в обязательном порядке вступали в СС и получали соответствующие звания.

Одно время в служебные обязанности Лемана входило наблюдение за иностранными дипломатами, в том числе сотрудниками советского полпредства, торгового представительства и иных учреждений. Благодаря этому ему удалось своевременно вывести из страны нескольких советских разведчиков, попавших в поле зрения гестапо.

Леман жил вдвоем с женой, детей у них не было, запросы отличались скромностью и разумностью. Во всяком случае, сотрудничество Лемана с советской разведкой основывалось не на материальной заинтересованности агента, а на сугубо идейной основе. Лишь один раз по указанию руководителя ИНО Артура Артузова Леману передали значительную по тогдашним меркам сумму денег — у того обнаружилось серьезное заболевание почек, отягощенное диабетом. Средства потребовались для лечения у хороших врачей и на санаторий. Выделенные деньги удалось остроумно легализовать: Леману подстроили крупный выигрыш в тотализаторе на берлинском ипподроме.

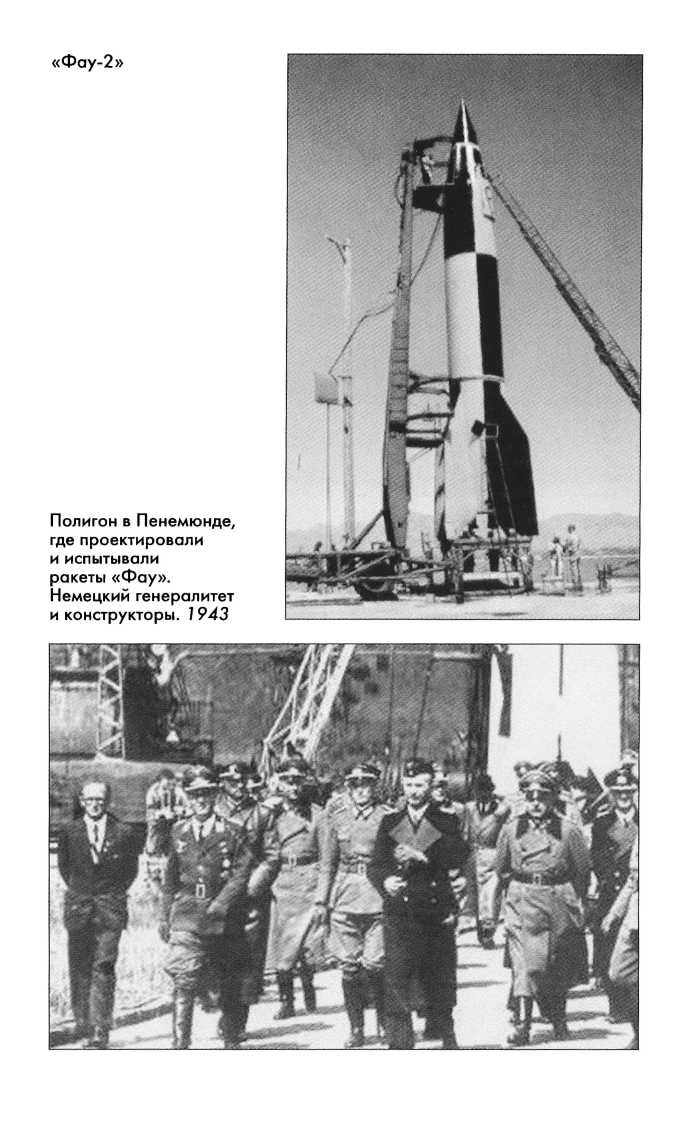

Затем Лемана перевели в отдел, занимавшийся охраной военных заводов и научно-исследовательских учреждений. В результате советская разведка получила секретнейшие материалы о развитии в Германии цельнометаллического военного самолетостроения, о конструировании тогда новинки — бронетранспортеров пехоты, новых видов минометов и автоматического стрелкового оружия, о закладке на нескольких судоверфях в обстановке строжайшей тайны 70 подводных лодок, о первых испытаниях боевых ракет дальнего действия молодого талантливого инженера Вернера фон Брауна… Последняя информация была доложена лично заместителю наркома обороны СССР

Маршалу Советского Союза Михаила Тухачевскому, ведавшему, в частности, вооружением Красной Армии. По его указанию были ускорены соответствующие разработки в нашей стране.

Гауптштурмфюрер СС Вилли Леман был единственным агентом советской разведки в РСХА — Главном управлении имперской безопасности. (К моменту приезда Короткова в Берлин гестапо после очередной реорганизации нацистских спецслужб официально именовалось IV управлением РСХА. Кстати, именно от «Брайтенбаха» советская разведка получила обстоятельную информацию об этой реорганизации[66].)

Уже по первым донесениям «Корсиканца», «Старика», «Старшины», «Брайтенбаха» и иных источников Коротков понял, что, прикрываясь положениями Пакта о ненападении, Гитлер упорно ведет подготовку к нападению на Советский Союз, хотя знаменитая директива «Барбаросса» им еще не была подписана. Строго говоря, эта информация лишь подтверждала его собственные тревожные опасения.

Подготовка к агрессии велась исподволь — Гитлер знал, что многие генералы вермахта были против войны на два фронта. Они справедливо опасались, что Красная Армия, даже потерявшая в ходе «чисток» значительное число не только высших, но средних и даже младших командиров, представляет все же грозную военную силу. Даже сами огромные пространства России с ее вековым бездорожьем не могли не вызывать опасений у профессиональных военных, привыкших к куда более скромным европейским масштабам. Фактически Гитлер не обсуждал план нападения на СССР даже с самыми высокопоставленными и приближенными военными, а просто поставил их перед свершившимся фактом, подписав в конце 1940 года пресловутую директиву «Барбаросса».

Уже с начала 1941 года информация стала нарастать подобно снежному кому. Подготовка к вторжению шла в непрерывно нарастающем темпе. Усиливающееся ото дня ко дню напряжение должно было прорваться никак не позднее лета…

Вот несколько выдержек из донесений Короткова в Москву 1941 года.

Январь 1941 года.

«В штабе авиации Германии дано распоряжение начать в широком масштабе разведывательные полеты над советской территорией с целью фотосъемки всей пограничной полосы. В сферу разведывательных полетов включается также Ленинград».

«Военно-промышленный отдел Имперского статистического управления получил от Верховного командования вооруженных сил (ОКВ) распоряжение о составлении карт промышленности СССР».

Февраль, 26.

«1. В высших инстанциях правительства и военных организаций Германии в глубокой тайне интенсивно прорабатывается вопрос о военных операциях против СССР. Упор делается на изучение выгод от оккупации советских территорий, ресурсы которых будут использоваться в интересах рейха, в частности смягчения продовольственной проблемы, все более обостряющейся.

2. Гальдер, начальник штаба сухопутных сил Германии, выражает уверенность в успехе молниеносной войны против СССР, захвате Украины и Баку. При внезапном ударе Красная Армия не успеет прийти в себя от шока и не сможет ликвидировать запасы, остающиеся на оккупированной территории».

В последнее время с подачи небезызвестного предателя и плодовитого автора В. Суворова в отечественных средствах массовой информации стала распространяться придуманная геббельсовской пропагандой версия, что якобы Сталин планировал первым напасть на Германию (даже называлась «точная дата» — 10 июня) и Гитлер всего лишь вынужден был опередить советскую агрессию. Примечательно, что в секретных немецких документах о «превентивных ударах» и вообще «советской угрозе» нет ни слова. Более того, прямо и цинично ставится задача овладеть так необходимыми Германии сырьевыми, продовольственными, нефтяными ресурсами СССР. Грабительские цели агрессии никак не маскируются…

Март.

«Реальность антисоветских планов серьезно обсуждается в руководящих немецких инстанциях. Подтверждением является концентрация германских войск на восточной границе».

«Решен вопрос о военном выступлении против СССР весной этого года с расчетом на то, что русские не смогут поджечь при отступлении еще зеленый хлеб и немцы воспользуются этим урожаем».

«Нападение на Советский Союз диктуется соображениями военного преимущества Германии над СССР в настоящее время. Работы по вычислению экономической эффективности антисоветской акции продолжаются».

Коротков был настолько убежден в достоверности информации, стекающейся к нему из нескольких источников, что счел необходимым немедленно принять меры для поддержания связи с агентурой после близкого уже начала войны. Строго говоря, эти меры должны были предпринять руководители НКВД не позднее весны 1940 года, тогда можно было бы избежать разгрома берлинского, и не только берлинского, подполья.

Коротков настоятельно просит Москву немедленно прислать с дипломатической почтой рации и вообще все необходимое для группы Харнака — Шульце-Бойзена — Кукхофа: «Поскольку, как видно из донесений агентуры, атмосфера накаляется, считаем, что все наши мероприятия по созданию нелегальной резидентуры и «хозяйства» должны быть ускорены.

Исходя из этого принципа считаем необходимым группу «Корсиканца» — «Старшины» снабдить немедленно шифром для станции и денежной суммой примерно 50–60 тысяч германских марок. Это необходимо группе для работы в случае обрыва связи с нами. Поэтому прошу немедленно выслать рацию и шифр».

Важная информация поступила от «Брайтенбаха». На одной из встреч он сообщил, что сотрудники гестапо фактически переведены на казарменное положение, дома бывают лишь урывками. К тому же его непосредственный начальник обратился к нему с необычной просьбой: не мог бы он, Леман, связаться со своими давними приятелями, ветеранами уголовной полиции, вышедшими в отставку, и просить их вернуться на службу, поскольку предстоит в ближайшее время большая работа на Востоке.

Рации, «кварцы» к ним, батареи, шифры, кодовые книги, деньги начали поступать с дипломатической почтой. Во второй половине июня Коротков никак не мог успеть передать антифашистам всю аппаратуру и деньги, доставленные из Москвы. Радист резидентуры также не имел времени как следует обучить работе на рации молодого подпольщика Ганса Коппи.

Контакты с «Брайтенбахом» по поручению Короткова поддерживал сотрудник резидентуры Борис Журавлев («Николай»),

Утром 19 июня, в четверг, «Брайтенбах» условленным анонимным звонком вызвал «Николая» на срочную встречу. Вечером, в маленьком сквере в конце Шарлоттенбургского шоссе состоялась последняя встреча советского разведчика с Леманом. Она длилась всего несколько минут.

Взволнованный до предела, обычно весьма сдержанный в проявлении каких-либо чувств, «Брайтенбах» едва выдавил:

— Война… Нападение состоится в воскресенье, 22 июня… В три часа утра… Прощай, товарищ.

Нападение Германии на Советский Союз произошло точно в то самое время, в тот самый день, о котором сообщил не только агент «Брайтенбах», но многие советские разведчики из разных стран мира. В том числе из далекой Японии «Рамзай» — легендарный Рихард Зорге.

Вряд ли после всего этого можно десятилетия повторять о якобы «внезапности» гитлеровской агрессии…

Уже в три часа ночи по берлинскому времени здание советского посольства на Унтерден-Линден было оцеплено эсэсовцами, почему-то в стальных касках, с карабинами в руках.

Из протокольного отдела германского МИДа по телефону сообщили, что посольство должно выделить одного дипломата для решения различных протокольных вопросов. Предупредили, что назначенный дипломат может выезжать только в МИД по предварительной договоренности и непременно в сопровождении начальника охраны посольства оберштурмфюрера СС Хайнемана. Посол назвал фамилию сотрудника посольства Валентина Бережкова, хорошего друга Короткова[67].

Между тем у Короткова на руках оставались лишь накануне доставленные дипкурьером из Москвы новые инструкции, шифры и валюта для группы Харнака — Шульце-Бойзена. Перед ним встал вопрос: как можно незамеченным выскользнуть из плотно охраняемого посольства, имеющего, к тому же один-единственный выход на Унтерден-Линден?

Помог Валентин Бережков. Они переговорили с начальником охраны, придумали версию, что, дескать, Коротков хочет проститься со своей девушкой-немкой, передать ей прощальный подарок. Хайнеман был уже немолодым человеком — лет под 50 и хотя и носил эсэсовское звание — явно скромное для его возраста, — но, в сущности, оставался обычным берлинским полицейским. И Бережков, и Коротков подметили, что, руководя охраной посольства уже года два, Хайнеман никогда не проявлял какой-либо неприязни по отношению к советским дипломатам и сотрудникам. Охотно беседовал с ними на разные темы.

Они переговорили с Хайнеманом, который не скрыл от них свою озабоченность: его сын заканчивал военное училище И, судя по всему, будет направлен на Восточный фронт. Похоже, оберштурмфюрер, сам старый солдат, участник Первой мировой войны, не верил в хвастливые утверждения, что блицкриг в Россию завершится победой вермахта за восемь недель.

В разговоре с Хайнеманом Коротков проявил определенный такт: он называл его не оберштурмфюрером, но обер-лейтенантом, как офицера полиции, а не СС. К тому же предложил ему свои накопления — около тысячи марок. Сказал, пусть лучше его сын оплатит этими деньгами парадное обмундирование, чем их отберет правит тельство Германии. (Советским гражданам было разрешено при депортации на родину взять с собой только один чемодан с носильными вещами и не больше ста марок на расходы в пути следования.)

Хайнеман согласился. В последующие дни он дважды вывозил Короткова в город, высаживал где-нибудь поблизости от станции метро, часа через два подбирал в назначенном месте и возвращался в посольство. За это время Коротков звонил по телефону-автомату нужному агенту, передавал инструкции, шифры, валюту…

Эти вылазки были сопряжены со смертельной опасностью. В случае, если бы Хайнеман оказался провокатором и сдал Короткова в городе гестаповцам, ничто бы не спасло разведчика от гибели. Посольство никак бы не могло бы ему помочь: ведь формально он не покидал здания на Унтерден-Линден!

Когда 2 июля советские дипломаты уезжали из Берлина, Коротков и Бережков попрощались с Хайнеманом. Ухмыльнувшись, обер-лейтенант дал понять, что догадывается, с какой целью встречался молодой сотрудник посольства со своей «немецкой пассией».

— Возможно, — сказал он уже без улыбки, — мне когда-нибудь придется напомнить кому-нибудь об этой услуге. Надеюсь, она не будет забыта…

Ни Коротков, ни Бережков об этом не забыли. После войны они оба, независимо друг от друга, пытались найти какие-либо следы своего давнего знакомого. Ни тому ни другому сделать это так и не удалось…

По возвращении в Москву Коротков был повышен в должности сразу на три ступени: уезжал он в Берлин заместителем начальника отделения, вернулся начальником отдела. Повысили и в звании — он стал капитаном госбезопасности, что после 1940 года соответствовало званию подполковника Красной Армии[68]. Впрочем, очень скоро Коротков получил очередное звание — полковника госбезопасности.

Отдел, которым он руководил, официально назывался «немецким». На самом же деле его сотрудники занимались разведкой и в союзных с Германией странах.

К сожалению, радиосвязь с Берлином быстро прервалась. Оставленные группе Харнака и Шульце-Бойзена рации были маломощными, предполагалось, что прием их передач будет производиться первоначально в Минске, а затем перетранслироваться в Москву. Однако, как известно, немцы захватили Минск в первые же дни войны. К тому же Ганс Коппи был радистом совсем «зеленым», и его рация быстро вышла из строя.

Нужно было найти выход из создавшегося положения. В Брюсселе имелась нелегальная резидентура военной разведки, располагавшая достаточно мощной радиостанцией, опытными радистами и определенными оперативными возможностями. Один из сотрудников-нелегалов владел коммерческой фирмой, сотрудничавшей с хозяйственными организациями оккупационных войск. Он сумел получить у немецких властей пропуск для поездки в Берлин, встретился там с Шульце-Бойзеном и Харнаком и забрал у них скопившуюся за несколько месяцев ценную информацию, с чем и вернулся в Брюссель. Отсюда добытые данные были переданы в Москву.

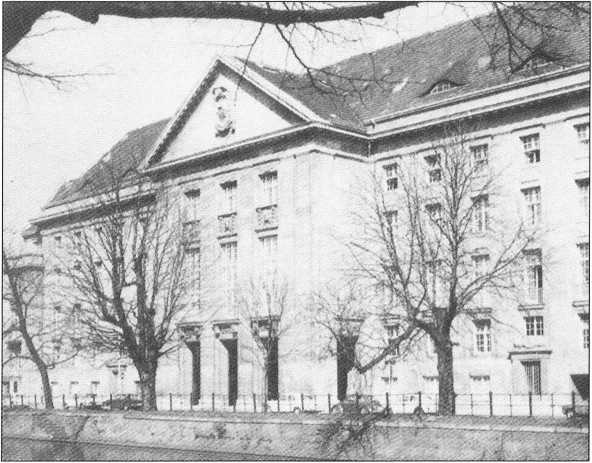

Здание абвера в Берлине

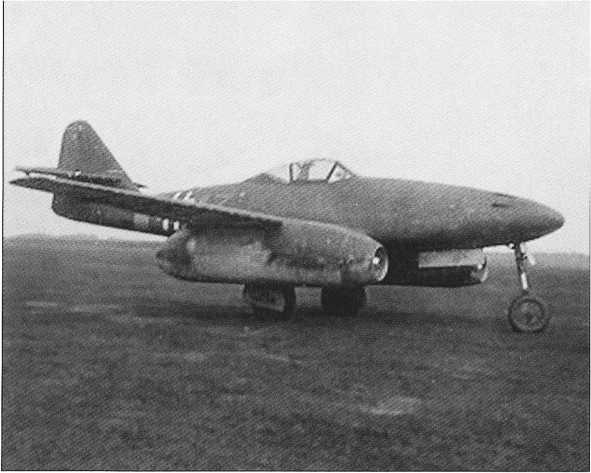

Реактивный истребитель Ме-262

Союзники изучают пробитую броню «Тигра»

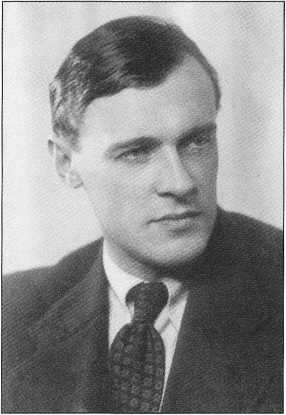

Николай Кузнецов перед заброской в немецкий тыл. Пробная фотография в летной форме

Партизаны на операции

Николай Струтинский Илья Старинов

Мины конструкции Старинова в действии: рельсовая война

Александр Коротков, резидент разведки в Берлине накануне войны

Арнольд Шнее

Немцы входят в Варшаву. Германские сапоги, варшавские мостовые

Геворк Вартанян

Отто Скорцени

«Большая тройка» в Тегеране.

Встречу абверу сорвать не удалось… 1943

Конон Молодым (справа) и Донатас Банионис

Ядерный взрыв

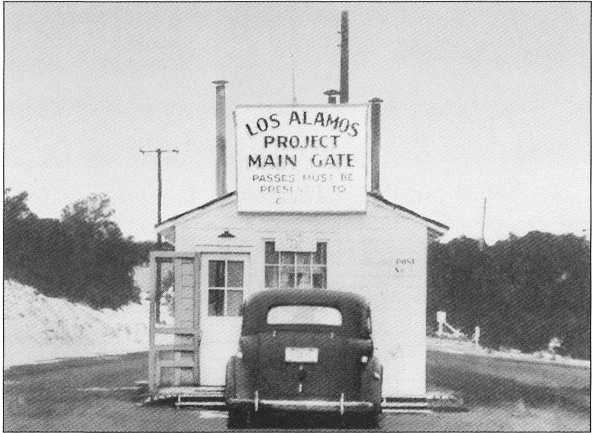

Проходная ядерного центра США в Лос-Аламосе

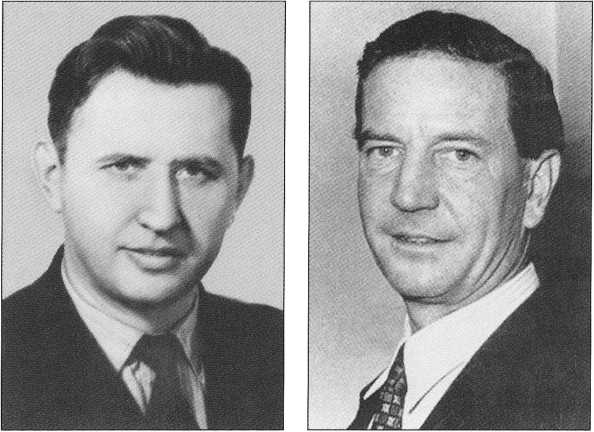

А. С. Феклисов

Ким Филби

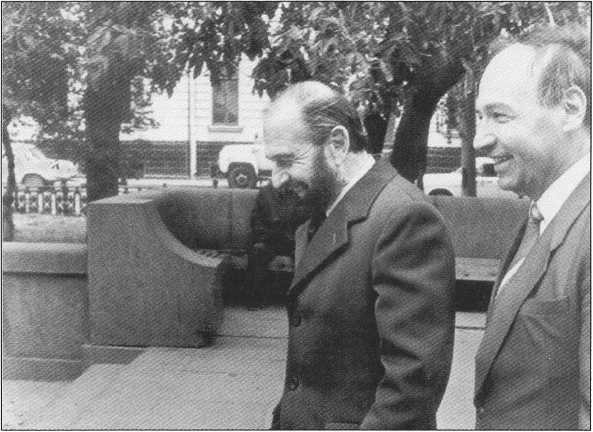

Джордж Блейк (слева) в Москве с В. И. Андрияновым

Моррис Коэн во время службы в армии США

Лона Коэн

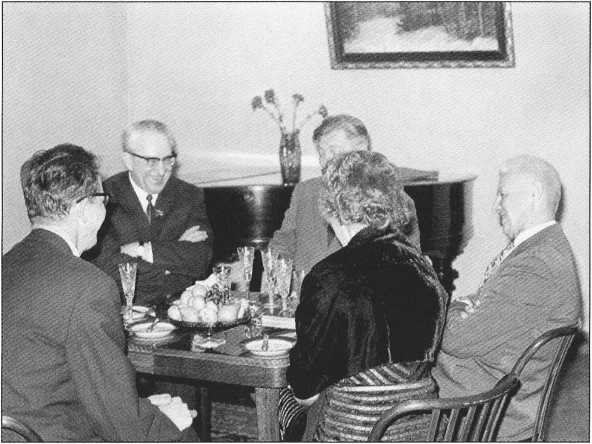

Ю. В. Андропов в гостях у Коэнов в Москве

Михаил Батурин. Фотография с печатью Международной космической станции

Юрий Батурин

Стамбул 1 930—1 940-х годов — место работы Батурина-старшего

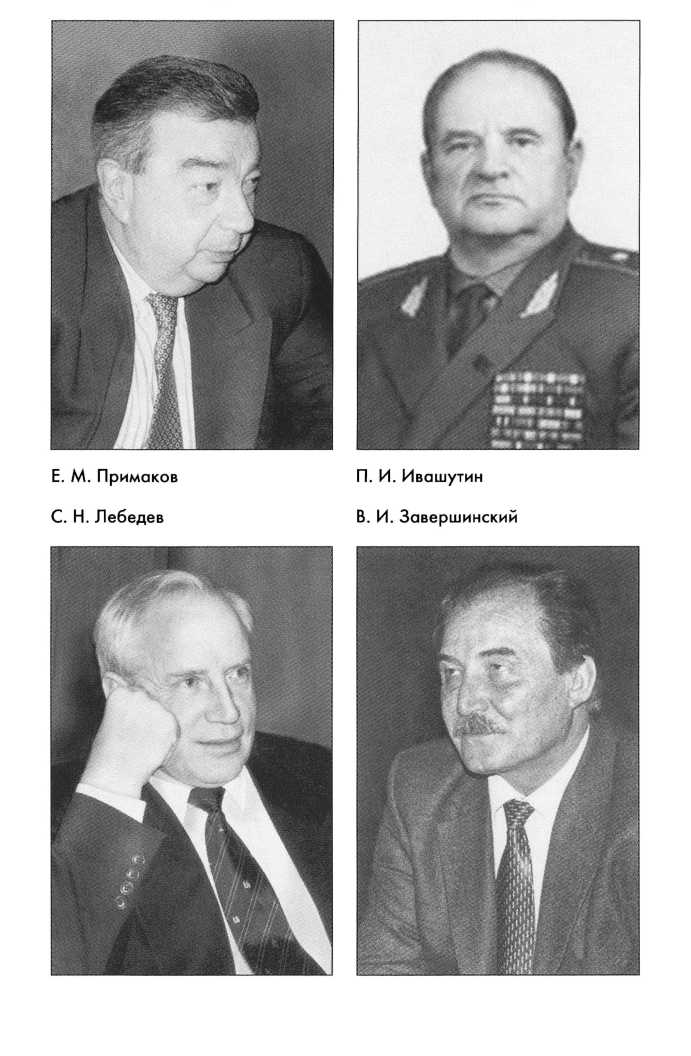

РУКОВОДИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАЗВЕДКИ

Вот всего несколько выдержек из донесений «Старшины» и «Корсиканца», которые были доложены руководству и учтены командованием Красной Армии.

• Запасы горючего, имеющиеся в германской армии, достаточны лишь до февраля-марта 1942 года.

• По мнению специалистов, если немцам и удастся захватить нефтяные районы СССР, то на проведение восстановительных работ (поскольку нефтяные источники наверняка будут большевиками разрушены) потребуется не менее 6–9 месяцев для того, чтобы вывести их хотя бы на половину теперешней мощности.

• Весной 1942 года в этой связи следует ожидать активное развертывание германского наступления на Кавказ, и прежде всего на Майкоп.

• Серийное производство самолетов в оккупированных Германией странах еще не налажено.

• Воздушно-десантные части германской армии частично сосредоточены в Болгарии, предполагается их использование для десантов в Крыму.

• Немцы обладают дипломатическим шифром СССР, который захвачен в Петсамо.

• Немцы раскрыли всю разведывательную систему англичан на Балканах. Поэтому «Старшина» предупреждает об опасности вступать в контакт с англичанами для совместной работы в Балканских странах.

• «Старшина» сообщает, что немецкая авиация понесла серьезные потери и сейчас насчитывает только 2500 самолетов, пригодных к использованию. Ежемесячно люфтваффе получает лишь 100 новых самолетов вместо требуемых 750.

«Старшина» также сообщил о переброске тяжелой артиллерии (в том числе орудий береговых батарей) из Кенигсберга к Москве, потерях в живой силе, численности и качестве пополнения фронтовых частей и соединений, потерях бронетанковых частей и боевой техники (они достигли оснащения одиннадцати дивизий), накоплении немцами крупных запасов боевых отравляющих веществ, о том, что немцы имеют ключ ко всем шифрограммам, посланным в Лондон югославскими представителями в Москве, и о многом другом.

Станции слежения немецкой радиоразведки засекли работу и берлинской, и брюссельской раций. Для установления и ликвидации советских разведчиков и агентов на территории Германии и оккупированных ею стран в Берлине была создана межведомственная комиссия — «зондеркомиссия» под названием «Красная капелла»[69]. Так случилось, что вначале в зарубежной, а затем и в советской исторической литературе «Красной капеллой» стали называть все советские разведывательные группы и НКВД, и Наркомата обороны в самой Германии и в оккупированных ею странах Европы.

Располагая сильной радиопеленгационной службой, немцы точно вычислили местонахождение брюссельской радиостанции Разведупра на улице Атребатов, 101. В ходе облавы им удалось захватить саму станцию, радистов, большое количество зашифрованных радиограмм (всего их скопилось в функабвере за несколько месяцев около трехсот). Однако книгу, используемую брюссельцами для шифрования, немцы раздобыли лишь спустя несколько месяцев.

К лету 1942 года немцы расшифровали часть скопившихся у них радиограмм и, самое печальное, установили личности и адреса «Старшины», «Корсиканца», «Старика», «Фильтра» и «Брайтенбаха». Дальнейшее наблюдение вывело их почти на всех членов антифашистского подполья. Начались массовые аресты. В ходе следствия трое арестованных покончили жизнь самоубийством. Сорок девять человек были казнены. Пятеро, в том числе Шульце-Бойзен и Харнак, повешены в так называемом «Доме смерти» берлинской тюрьмы Плетцензее. Остальные там же обезглавлены на гильотине. Сорок человек приговорены к различным срокам тюремного заключения. Некоторые отправлены в штрафные роты на Восточный фронт.

В гестапо были ошеломлены, узнав, что один из «заслуженных» сотрудников этого ведомства на протяжении многих лет был ценнейшим агентом советской разведки. Этот «позорный» факт Гиммлер и шеф гестапо группенфюрер СС Мюллер решили от Гитлера скрыть. Потому Вилли Леман был тайно арестован и расстрелян без каких-либо судебных формальностей. Дабы не произошло утечки информации, жену Лемана не репрессировали, ей сообщили, что ее муж направлен в длительную секретную командировку…

…Одной из эффективных форм работы советской разведки в ходе войны стал допрос пленных. Рядовых, унтер-офицеров, офицеров среднего звена допрашивали непосредственно на фронте, сразу после пленения, пока те не отошли от шока. Полковников, особенно штабных, генералов в ряде случаев отправляли в подмосковные лагеря. Некоторых из них допрашивал лично Коротков. В частности, он допрашивал специально доставленного во внутреннюю тюрьму на Лубянке плененного в Сталинграде лейтенанта Лео Раубаля. Спрашивается: почему такая честь была оказана обыкновенному лейтенанту из службы боеобеспечения одной из пехотных дивизий? На то имелось серьезное объяснение: Лео Раубаль был… племянником Гитлера, родным братом Гели Раубаль, возлюбленной фюрера, покончившей в сентябре 1931 года жизнь самоубийством в квартире своего дяди при невыясненных обстоятельствах.

В Красногорске, под Москвой, располагался крупнейший лагерь военнопленных 27/1. Здесь велась трудная, кропотливая работа по воспитанию, а скорее перевоспитанию пленных, которые, как было установлено на предыдущих допросах, не являлись, по крайней мере, закоренелыми нацистами. Здесь же, в Красногорске, стала функционировать антифашистская школа. В июле 1943 года тут был образован руководящий орган движения немецких патриотов-антифашистов — Национальный комитет «Свободная Германия». В сентябре того же года в лагере для старших офицеров и генералов в подмосковном Луневе (близ станции Сходня) создана еще одна организация антигитлеровской направленности «Союз немецких офицеров».

Сотни солдат и офицеров вермахта, ставшие в плену сознательными антифашистами, были привлечены к работе на советскую разведку. После соответствующей подготовки им выправляли новые документы и забрасывали, иногда весьма сложными окольными путями, в Германию. Часть их была арестована абвером и гестапо, однако некоторым удавалось успешно выполнить порученные задания.

Работа с этим контингентом занимала важное место в деятельности Александра Короткова и сотрудников его отдела.

В одном из лагерей был обнаружен пленный, чья сестра, как выяснилось, работала в посольстве Германии в Турции. После продолжительной беседы, которую провел с ним Коротков, пленный дал согласие написать сестре письмо. Затем Коротков направил в Анкару своего сотрудника Александра Славина, свободно владевшего немецким языком. Разведчик сумел завязать знакомство с этой женщиной, завоевал ее доверие, передал письмо от брата, о котором его семья давно не имела никаких вестей. И успешно провел вербовку. В результате Москва стала регулярно получать ценнейшую информацию из германского посольства в этой стране.

В годы войны Коротков выполнил несколько ответственных заданий и в сражающейся Югославии. Еще о двух его загранкомандировках стало возможным рассказать лишь недавно. А именно: в Иран и Афганистан.

В Иране Коротков принял участие в обеспечении проведенной в конце ноября — начале декабря 1943 года Тегеранской конференции глав держав антигитлеровской коалиции. Примечательно, что в иранской столице Коротков опознал в высокопоставленном чиновнике местной полиции агента нацистских спецслужб, «знакомого» ему еще по довоенному Берлину…

А в один апрельский день 1942 года Коротков получил приказ немедленно вылететь… в Кабул! Афганистан еще с кайзеровских времен стал предметом острой заинтересованности Германии. Немецкие спецслужбы не жалели денег на подкуп высших должностных лиц страны. При этом надо помнить, что в Афганистане, как и почти везде на Востоке в те времена, бумажные деньги — ни фунты стерлингов, ни доллары — почтением не пользовались. Здесь признавалось только золото — хоть в английских соверенах, хоть в старых турецких лирах.

Фактически агентами немцев были сам премьер-министр, его заместитель, начальник штаба армии, начальник управления разведки, начальник высших офицерских курсов, множество офицеров всех звеньев.

Немцы рассчитывали поднять крупные восстания воинственных пуштунских племен, спровоцировать мощные антианглийские выступления в самой Индии, а затем высадить многотысячный десант. С этой целью в оккупированной Греции уже формировалось соединение «Ё» — ударная группировка отборных войск: три танковые, четыре мотострелковые, четыре пехотные дивизии и несколько специализированных частей. В лагерях военнопленных немцы отобрали и перевербовали несколько тысяч английских солдат индийской национальности. Из них был сформирован так называемый «Индийский легион».

Затем с Востока в Британскую Индию должны были вторгнуться японские войска и соединиться с немецкими. Таким образом, Британская империя утратила бы самую драгоценную жемчужину в своей короне.

Этот план (при всей сомнительности) представлял, в случае его осуществления, прямую угрозу и для СССР. Прогнувшись к югу, ось Берлин — Токио окружила бы Советский Союз по всей протяженности его сухопутных и морских границ (если не считать границу по кромке Северного Ледовитого океана).

Пять немецких резидентур в Афганистане, а также многочисленная агентура работали энергично и нагло. В пресечении их опасной подрывной деятельности были в равной степени заинтересованы спецслужбы и Великобритании, и Советского Союза. Взаимодействие разведок, пусть даже союзных государств, дело деликатное, требующее проявления и политической воли, и профессионального мастерства, и — чисто дипломатического такта.

Здесь не место описывать весь ход этой интереснейшей и малоизвестной совместной операции советских и английских разведчиков. Придется ограничиться итоговой фразой: немецкие резидентуры были разгромлены, гитлеровская агентура (включая некоторых влиятельных вождей племен) нейтрализована.

Деятельное участие в операции, кроме сотрудников легальной резидентуры в Кабуле, принял специально прибывший из Москвы (вернее, дважды прилетевший в афганскую столицу) дипкурьер Наркомата иностранных дел СССР «Сергей Кротов».

…Последние дни Великой Отечественной войны полковник Коротков провел там же, где встретил ее начало — в поверженном Берлине. Более того, он принял непосредственное участие в ее официальном завершении. По распоряжению Маршала Советского Союза Жукова полковник Коротков встречал на аэродроме официальную делегацию германских вооруженных сил во главе с генерал-фельдмаршалом Кейтелем и вообще отвечал за его пребывание в Берлине за весь период проведения акта капитуляции в ночь с 8 на 9 мая 1945 года.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил описано тысячекратно, весь мир облетели фотографии и кадры кинохроники, запечатлевшие это событие, одно из самых знаменательных в истории бурного, богатого на кровавые трагедии XX века. На многих из этих фотографий и кинокадров за спиной немецкого генерал-фельдмаршала виден молодой советский полковник с характерным ниспадающим чубом — Александр Коротков. Хотя в подписи ни к одному из этих снимков его фамилия не названа…

Вскоре из офицеров разведотделов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов, а также нескольких сотрудников, присланных из Москвы, был образован единый разведорган — резидентура, непосредственно подчинявшаяся Первому главному (разведывательному) управлению Наркомата государственной безопасности СССР. Резидентом ПГУ в советской зоне оккупации Германии стал Александр Коротков.

В первую очередь следовало восстановить сильно порушенную за годы войны агентурную сеть в самой Германии, а точнее — создавать ее почти заново. Из старых друзей уцелели считаные единицы. В первые же недели, в частности, Коротков разыскал вдову «Брайтенбаха» — Вилли Лемана, вручил ей подарок — золотые часы с надписью «От советских друзей», выгравированной на задней крышке, — обеспечил ее деньгами, а главное — продовольствием, одеждой, лекарствами. Времена были тогда для немцев трудные.

Одновременно проводилась непростая работа по выявлению и задержанию немецких военных преступников, кадровых сотрудников нацистских спецслужб: СД, гестапо, абвера, а также поиски принадлежащих этим учреждением секретных архивов. Последнее было делом огромной важности: в них могли и должны были содержаться сведения о разведчиках и агентах, еще не выявленных на территории Советского Союза, других стран, в том числе и самой Германии.

Наконец, у резидента Короткова и его сотрудников была еще одна важная задача (со временем вышедшая вообще на первый план): они должны были информировать советское руководство о планах и намерениях бывших союзников по антигитлеровской коалиции, в первую очередь США и Великобритании (в меньшей степени Франции) в отношении нашей страны.

Наращиваемая день ото дня деятельность советской разведки в Германии объяснялась вполне реальной угрозой со стороны вчерашних союзников. Начиналась эра холодной войны, имевшей шансы перерасти в «горячую» уже в конце 1945 года, причем с односторонним применением только что созданного и проверенного на Хиросиме и Нагасаки атомного оружия.

…Весной 1946 года Александра Короткова отозвали в Москву. Его ждало новое назначение. Последующие 11 лет службы станут самыми засекреченными в его жизни. Новая должность, в связи с рядом реорганизаций органов государственной безопасности, в разные годы будет называться по-разному, как, впрочем, и само ведомство. Но суть от этого не меняется. Все эти годы Коротков будет руководить управлением нелегальной разведки, при этом зачастую одновременно он будет заместителем начальника внешней разведки и даже исполняющим обязанности начальника. Именно тогда Коротков заслужит у коллег прозвище, дожившее и до наших дней, — «Король нелегалов».

Следует отметить, что далеко не все страны, имеющие развитую и эффективную разведку, используют нелегалов. В разные времена к их услугам прибегали Англия (припомним знаменитого полковника Лоуренса Аравийского, выдававшего себя за араба), Германия, Япония (вспомним на сей раз литературного нелегала — штабс-капитана Рыбникова из одноименного рассказа А. Куприна), Израиль. Но только советская разведка использовала нелегалов не от случая к случаю, а постоянно, целеустремленно, системно и успешно.

В послевоенные годы этой форме разведки было придано особое внимание. И вполне обоснованно. Это был в известной степени вынужденный ответ на создание в США обширного арсенала атомного оружия, которым СССР еще не располагал, армад тяжелых бомбардировщиков класса «Летающая крепость» (каких у нас еще тоже не было), окружение страны сотнями американских военных баз.

До выхода на так называемый атомный, а затем ядерный паритет, способный удержать возможного противника от соблазна начать ядерную войну перед угрозой неизбежного и адекватного удара, было далеко.

В этих условиях развитие глубокой нелегальной разведки, способной проникать в такие регионы и сферы, куда легальной разведке добраться было просто невозможно, являлось делом первостепенной важности. Кроме того, не исключалась возможность, если угроза нападения со стороны агрессора становилась неизбежной, силами опытных нелегалов-боевиков нанести неожиданные и эффективные удары по военным объектам врага. Не исключалось и физическое уничтожение ключевых фигур в политическом и военном руководстве страны-агрессора.

Еще были живы старые, опытные нелегалы: Василий и Зоя Зарубины, Наум Эйтингон, Павел Судоплатов, Вильям Фишер… Но — Зарубин, Судоплатов, Эйтингон уже достигли генеральских чинов, занимали высокие посты в центральном аппарате… Знаменитый «Яша» — полковник Яков Серебрянский вскоре после окончания войны был вторично арестован и скончался на одном из допросов. С предвоенных пор продолжал, правда, работать в Латинской Америке, а потом и в Италии Иосиф Григулевич[70]. Из «старой гвардии», пожалуй, удалось вновь использовать в США лишь Вильяма Фишера.

Фактически Короткову пришлось во многом заново создавать полнокровную службу нелегальной разведки, научно обосновывать методику отбора кандидатов в нелегалы, их языковую, общую и профессиональную подготовку, изготовление документации, наконец — легализацию в стране. В последующем на отбор и полную подготовку молодого нелегала уходило порой пять — семь лет. Но это себя в принципе оправдывало, поскольку, как правило, нелегалу, в отличие от сотрудника резидентуры, предстояло работать «в поле» в одной командировке не три-четыре года, а лет 15, а то и больше. Случалось, что нелегал умирал своей смертью и обретал вечный покой на чужбине под чужим именем… Нелегалы — это всегда марафонцы разведки.

В идеале на роль нелегала более всего подходили молодые люди (если, конечно, соответствовали всем требованиям, которые предъявлялись к сотруднику разведки) — потому что в юном возрасте легче всего овладеть иностранным языком, а то и двумя, вжиться в традиции, быт, менталитет будущей страны оседания. Но это требовало больших затрат времени, каких у советской разведки тогда в распоряжении просто не было. Приходилось опираться на уже состоявшихся разведчиков. В этом отношении характерен пример с «Евфратом».

…Возникла необходимость обустроить хорошо законспирированного разведчика в Египте, где тогда схлестнулись явные и тайные интересы великих держав. Подходящего человека Коротков нашел в Ереване — сотрудника органов госбезопасности Армении Ашота Акопяна. Внешне чрезвычайно респектабельный, с первого взгляда внушающий доверие Акопян идеально подходил на роль преуспевающего восточного купца. Именно торговцем восточными коврами и предстояло по замыслу Короткова стать Акопяну. Проблема заключалась в одном: обладает ли Акопян коммерческими способностями, чтобы не разориться? По счастью, оказалось, что обладает.

Акопяна поначалу обустроили в Румынии, как армянина местного происхождения. Спустя некоторое время его переправили в Италию — как бежавшего из коммунистической страны и сумевшего прихватить с собой кое-какие ценности, достаточные, чтобы открыть поначалу скромное собственное дело. Позднее в Италию переправили его жену: здесь им пришлось «познакомиться» и — повторно «вступить в брак» в соответствии с местным законодательством.

Наконец, достаточно разбогатев, «Евфрат» перебрался в Египет, где успешно проработал много лет. И это в регионе, предельно насыщенном сотрудниками и агентами многих разведок и контрразведок: самого Египта, других арабских стран, США, Великобритании, Израиля, Западной Германии. Подробности его работы не раскрыты до сих пор, хотя в печати много раз публиковалась фотография «золотой троицы» советской нелегальной разведки: «Бен» (Конон Молодый), «Марк» (Вильям Фишер, он же Рудольф Абель) и «Евфрат» (Ашот Акопян).

Великолепно работали в странах Латинской Америки испанка Африка де лас Эрас («Патриа») и ее муж итальянец Джиованни Бертони («Боевой»), «Патриа» была активной участницей гражданской войны в Испании, во время Великой Отечественной войны она стала — добровольно — радисткой в знаменитом чекистском партизанском отряде «Победители», которым командовал Герой Советского Союза Дмитрий Медведев.

«Марафонский» характер деятельности нелегалов порождает весьма специфическую проблему. Нелегалы должны быть семейными людьми, то есть супружеской парой. Чаще всего при этом жена является помощницей и радисткой мужа. Иначе разведчику трудно десятилетия жить на чужбине в одиночестве, без близкого человека.

При непосредственном участии, вернее, под руководством Короткова опытные сотрудники и стали готовить в нелегкое дальнее плавание такие супружеские пары. О Михаиле и Галине Федоровых («Сепе» и «Жанне») уже было сказано. Можно назвать и некоторые другие фамилии: Геворк и Гоар Вартанян (мужу впоследствии было присвоено звание Героя Советского Союза, жену наградили орденом Красного Знамени), Шамиль Хамзин и Ирина Алимова («Халеф» и «Бир»), Михаил и Анна Филоненко (примечательно, что Анна Филоненко, в девичестве Камаева, стала прототипом радистки Кэт в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Режиссер Татьяна Лиознова даже привлекала ее к работе над картиной в качестве консультанта), Михаил и Елизавета Мукасей («Зефир» и «Эльза», родители известного советского кинооператора Анатолия Мукасея, мужа не менее известной актрисы и кинорежиссера Светланы Дружининой).

Не раскрывая конкретные факты, можно твердо утверждать, что в ряде случаев советское политическое и военное руководство успешно предпринимало ответственные решения, основанные именно на секретнейшей информации, добытой разведчиками-нелегалами в разных странах, причем — в высших сферах.

Александр Коротков никогда не был кабинетным руководителем уже в силу своего живого характера. При первой возможности он даже принимал участие в разведывательных операциях, героями которых вообще-то полагалось быть разведчикам в капитанских и майорских званиях. Даже кратковременное пребывание «в поле» придавало ему бодрости, позволяло держать руку на пульсе непосредственной оперативной работы. Не довольствуясь отдачей всегда обоснованных, взвешенных указаний и инструкций действующим за кордоном сотрудникам-нелегалам, он несколько раз предпринимал достаточно рискованные поездки для встреч с ними. Естественно, обычно такие встречи проводились с целью большего обеспечения безопасности нелегалов в третьих странах.

Нелегалы Федоровы вспоминают, что однажды, когда они переживали определенные трудности в стране своего постоянного пребывания, подобная встреча имела для них не только деловое значение, но сыграла роль огромной душевной и моральной поддержки. Александр Коротков сам, еще раз напомним — нелегал в молодые годы, прекрасно понимал этот фактор. Строго говоря, это и было главной целью таких его поездок. В конце концов передать очередные инструкции, указания, пожелания можно было и по обычным каналам связи.

…К весне 1957 года тяжелая и опасная ситуация сложилась на территории разделенной Германии. Оба германских государства — ГДР и ФРГ, а также разделенный на Восточный и Западный Берлин стали главной ареной, форпостом противостоящих лагерей, фактически пребывающих в зыбком состоянии, ранее в международных отношениях неведомом, — холодной войны. Именно поэтому в марте 1957 года генерал-майору Александру Короткову предложили особо важный на тот момент пост представителя КГБ СССР при Министерстве государственной безопасности Германской Демократической Республики. Решение о таком назначении предопределялось не в ведомстве, а на самом «верху» — в Секретариате, а то и на Политбюро Центрального Комитета КПСС. Разумеется, было учтено, что, пожалуй, никто в КГБ тогда не знал Германию и германские проблемы так, как генерал Коротков. Как, впрочем, и специфику деятельности с территории ФРГ и Западного Берлина спецслужб западных держав, а также воссозданной разведки и контрразведки Федеративной Республики Германии, иногда называемой «Организацией Гелена», по имени ее основателя, бывшего гитлеровского генерала.

Последующие четыре года Коротков работал в Берлине в тесном сотрудничестве с министром госбезопасности ГДР Эрихом Мильке и начальником разведки легендарным Маркусом («Мишей») Вольфом. В годы своей последней командировки Александр Коротков через своих оперативных работников руководил десятками агентов, действующих в различных учреждениях, политических партиях, общественных организациях Федеративной Республики Германии и Западного Берлина. Один из его агентов Хайнц Фельфе («Курт») действовал даже в центральном аппарате западногерманской спецслужбы — БНД — в качестве начальника реферата… «контршпионаж против СССР и советских представительств в ФРГ»! Благодаря информации, полученной от «Курта», советские руководители заранее знали, какие условия предъявит канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в переговорах об установлении дипломатических отношений между ФРГ и СССР.

…В середине июня 1961 года Александр Коротков был вызван в Москву. Не в КГБ, а в Центральный Комитет КПСС. Следовательно, предстоял некий серьезный разговор на высшем уровне. За неделю до этого в Москву приехала жена — чтобы привести в порядок квартиру, решить какие-то домашние дела.

За два дня до встречи в ЦК супруги пошли в гости к старым московским друзьям. Вечер прошел нормально, но когда настало время расходиться, Александр Михайлович вдруг, извинившись, прилег на несколько минут на диван. Ирина Александровна встревожилась: ранее с мужем такого никогда не случалось.

— Саша, тебе плохо?

— Да нет, видимо, устал, — с некоторым недоумением ответил Коротков. Похоже, он и сам не понимал, почему у него вдруг появилось желание немного полежать.

На другой день супруги пошли на спектакль МХАТа. В театре Коротков оживился, о вчерашнем эпизоде в гостях ни он, ни жена больше не вспоминали. Никогда ранее Коротков ни на какие недомогания не жаловался, последний диспансерный осмотр прошел вроде бы нормально.

Утром 27 июня Коротков уехал в ЦК. Вернулся около трех часов дня довольный, даже веселый. Домой на улицу Горького шел пешком. Не вдаваясь в подробности, сказал жене, что все в порядке. Вопрос, ради которого вызывали, благополучно разрешился в его пользу.

От полного обеда отказался. Съел только тарелку холодного борща (день стоял жаркий). Сказал, что договорился с давним своим начальником, ныне руководителем Главразведупра Министерства обороны генералом Иваном Серовым, вечером поиграть на стадионе «Динамо» часок-другой в теннис.

В пять часов переоделся, собрал сумку с ракетками, мячами, спортивной обувью и костюмом. Уехал. На стадионе генералов уже ждали. Работавший здесь после ухода из большого спорта многократный чемпион СССР Борис Новиков заблаговременно высвободил лучший корт.

Поиграть они успели не более получаса. На своей подаче, как всегда мощной и резкой, Коротков дважды угодил в сетку. Подошел к ней, подобрал мяч, выпрямился и, потеряв сознание, рухнул на землю. Когда к нему подбежали Серов и Новиков, Коротков был уже мертв. Разрыв аорты…

Ему шел всего лишь 52-й год.

Хоронили генерал-майора Александра Михайловича Короткова 29 июня на Новодевичьем кладбище.

Из Берлина на похороны на правительственном самолете прилетел министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке со всем составом коллегии МГБ. Проникновенную речь у гроба на русском языке произнес Маркус Вольф.

Когда вынесли перед гробом на бархатных подушечках орден Ленина, шесть орденов Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени, два ордена Красной Звезды, Золотую «Партизанскую звезду» Югославии, «Военный крест» Чехословакии, Золотой орден «За заслуги перед Отечеством» ГДР, медали, знак «Почетный чекист», брат Короткова — Павел только ахнул: «Господи, да я и не знал, что у Сашки столько и таких наград…»

Об этом не знали многие, и далеко не рядовые сотрудники КГБ СССР.

Потому и сегодня девиз российских разведчиков лаконичен и выразителен:

«Без права на славу,

Во славу Отчизны».

Т. ГЛАДКОВ

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК