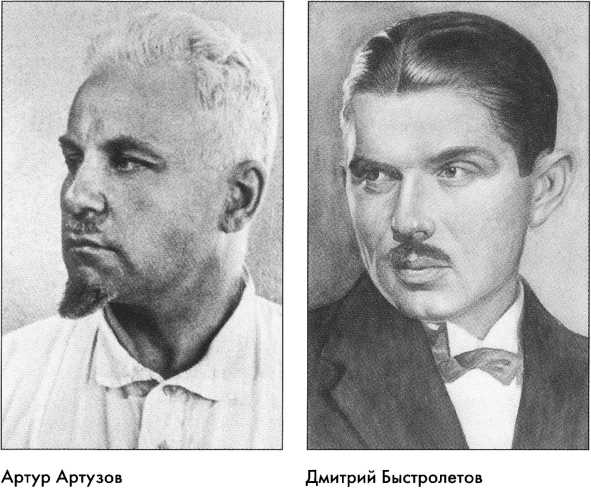

Дмитрий Быстролетов

В 1963 году журнал «Азия и Африка сегодня» в шести номерах подряд опубликовал путевые записки Д. Быстролетова, в которых автор от имени некоего ван Эгмонта увлекательно рассказывал о своих наполненных приключениями поездках по странам Африки. Очерки, сопровожденные рисунками автора, густо населены колоритными характерами, ярко раскрашены деталями африканской природы. В этом путешественнике по всему чувствуется человек, истоптавший в джунглях не одну пару ботинок.

В 11-м номере журнала за тот же год автор под знакомой фамилией завершает путевые записки «Катанга, год 1937». Во вступлении к статье говорится, что Д. Быстролетов путешествовал в том году по Конго.

Сказать по правде, этими публикациями я был потрясен. Познакомившись к тому времени с судьбой Дмитрия Александровича, я уже знал о том, что к 1937 году он оставил за своими плечами полную риска жизнь разведчика в Западной Европе, что выпавших на его долю приключений и экзотики хватило бы на целую дюжину героических биографий.

Еще я знал, что Африка вроде бы не являлась предметом его профессионального интереса. Возможно, это поможет вам понять, что речь пойдет о человеке во всех отношениях необыкновенном.

Многие личные дела разведчиков-нелегалов хранятся в Особом секретном фонде Архива СВР. Используя документы из этого закрытого архива, мы можем рассказать об одном из лучших разведчиков предвоенных лет Дмитрии Александровиче Быстролетове.

Две поблекшие от времени казенные папки. На обложках — крупные типографские надписи: «Дело-формуляр №…». Чуть ниже от руки, но тоже крупно: «Кличка “Ганс”». Вверху гриф: «Совершенно секретно». Сотни аккуратно пронумерованных листов разного формата — от стандартных страниц с машинописным текстом до невзрачных клочков бумаги с еле различимыми карандашными буквами. Автобиография, разведдонесения, переписка, прошение о выдаче со склада сапог, денежные расписки, протоколы допросов, воспоминания, служебные аттестации… Целая жизнь.

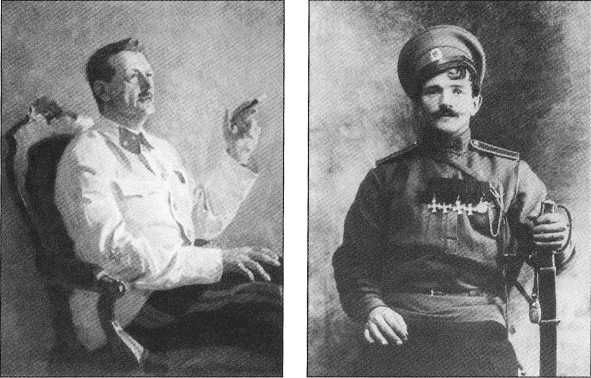

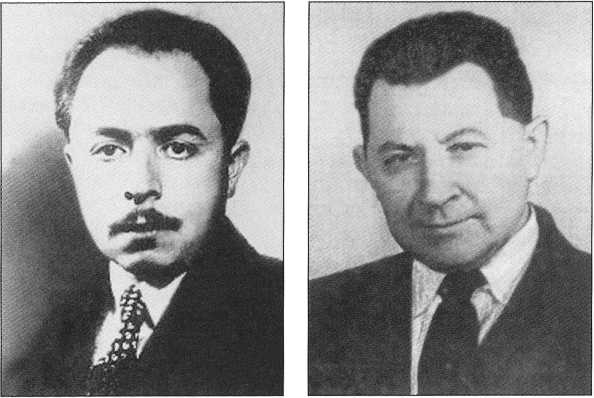

Синий конверт с двумя фотографиями. На одном снимке изображен позирующий салонному фотографу изысканный молодой человек. Тонкие интеллигентные черты лица. Круто выгнутые брови. Аккуратно подстриженные усы. Набриолиненные волосы. Одет этот джентльмен не иначе как в смокинг, и не исключено, что где-то рядом находятся принадлежащие ему трость и цилиндр. По всей видимости, фотография сделана, когда он был «графом».

На другом снимке лицо того же человека — только в обрамлении темной бороды. Тогда он жил под другой легендой — «бизнесмена».

Из автобиографии

Я, Дмитрий Александрович Быстролетов, родился 17 января 1901 года в крымской деревне Акчора как незаконный сын деревенской учительницы… До 15 лет я жил при матери. Мать моя — дочь сельского священника. Воспитала она меня без религии. Мать была близка к тогдашним либералам — ездила на север для передачи денег ссыльным…

Из сказанного следует, что при воспитании я не получил революционной зарядки, но в то же время и не получил ничего, что связывало бы меня со старым миром — с царизмом, религией, буржуазной идеологией и собственностью. В Октябрьской революции мать активно не участвовала, но Советскую власть в нашем городе мы встретили без каких бы то ни было оппозиционных настроений. Мне тогда было 16 лет, политика меня не интересовала, я увлекался морем. Поступил в мореходную школу в Анапе, летом плавал, а зимой учился.

Из справки КГБ СССР на Быстролетова Д. А. (он же «Андрей», он же «Ганс») от 18 декабря 1968 года

После окончания мореходной школы в Анапе в 1918 г. «Андрей» плавал вольноопределяющимся матросом на судах «Рион» и «Константин», в 1919 г. с последним судном попал в Турцию. В 1920 г. вернулся в Россию, приведя в составе команды парусник «Сергий» в советский порт. В 1921 г. вновь нелегально выехал в Турцию, где учился в русской гимназии. В 1922 г. «Андрей» переехал в Прагу и как эмигрант поступил в университет. В 1924 г. резидентура ОГПУ в Праге привлекла «Андрея» для работы по эмиграции.

Из автобиографии

С начала 1925 года я стал работать под руководством резидента в Праге, выполняя различные нелегальные задания. В апреле 1925 года моя работа в ОГПУ была оформлена: мне назначили месячный оклад, перевели на оперативное разведывательное направление, а для легализации устроили в торгпредство.

Я занимался сначала экономической разведкой, а затем, усвоив соответствующие приемы и технику, перешел к вербовке агентуры в посольствах, к получению диппереписки, к нахождению источников в МИДе и к военно-технической разведке. Кроме того, я нес полную нагрузку по торгпредству и за пять лет прошел путь от регистратора бумаг до заведования информационным отделом. Вел экономическую работу, писал для специальной прессы в СССР и Чехословакии, редактировал и издавал официальный бюллетень торгпредства.

Из воспоминаний Д. Быстролетова

В апреле 1925 года в Москве состоялся 1-й съезд Пролетарского студенчества. Полпредство командировало меня в качестве представителя зарубежного студенчества, и вот таким «иностранцем» я явился в Москву.

В Праге меня предупредили, что в Москве со мной будут говорить очень важные лица. И действительно, в конце апреля меня отвели в б[ывший] Долгоруковский особняк, где в маленькой комнате на диване лежал одетым усталый сонный мужчина средних лет, а рядом на стуле, задом наперед, положив руки на спинку, сидел и курил мужчина помоложе, брюнет, раскосый. Потом мне сказали, что лежал А. X. Артузов, а сидел М. Горб. Был еще один стул, и мне предложили сесть. Я не знал, кто эти люди и что они от меня хотят, но чувствовал, что это большие начальники и что от разговора зависит моя будущая судьба. Мне шел тогда 25-й год, я был недурен собой и одет в мой лучший костюмчик, что особенно бросалось в глаза на фоне толстовок и тапочек московских студентов. На лице Горба отразилось явное недоброжелательство. Он взглянул на меня и стал угрюмо смотреть в угол. Артузов, напротив, с видимым интересом принялся рассматривать меня и мой костюм, не скрывая доброжелательную улыбку.

— Ну, давайте знакомиться. Рассказывайте все о себе. Не тяните, но и не комкайте. Я хочу знать, из какой среды вы вышли.

Я рассказал все честно и прямо о своем предполагаемом незаконном происхождении от графа Алексея Толстого, о похождениях в эмиграции. Горб нахмурился и окончательно помрачнел. Артузов расхохотался при рассказе о комичных эпизодах из жизни деда со стороны матери — казака.

Генерал-адъютант А. И. Чернышев. Гравюра 18 10-х гг.

Наполеон Бонапарт в коронационной одежде. Жерар. 1804

Медаль в честь победы французской армии под Аустерлицем

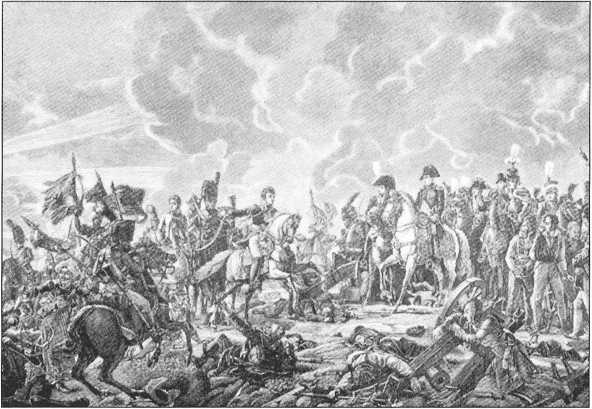

Битва под Аустерлицем 1 805 года. Гравюра

Медаль в честь победы Австрии над Францией под Асперном. 1809

Александр I

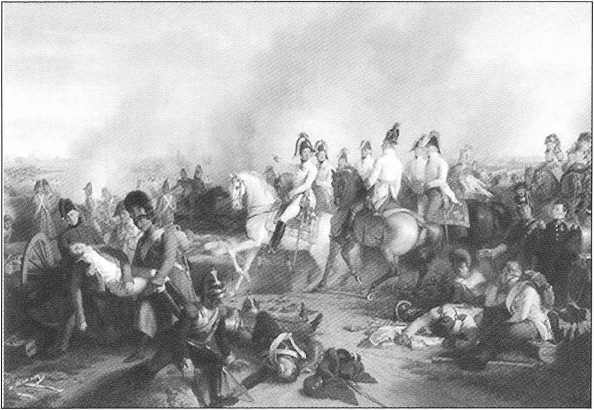

Эрцгерцог Карл в битве под Асперном 1809 года. И. П. Крафт. 1822

Граф А. И. Морков, русский посланник в Париже в 1807 году

П. Я. Убри

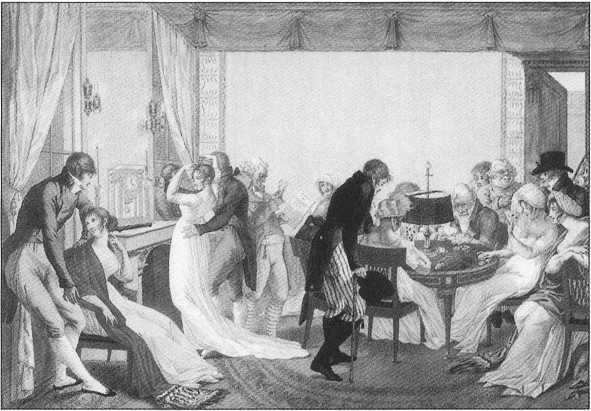

Развлечения в парижских салонах. (Фокусник.) Гравюра Л.-Ш. Рюота. 1800-е гг.

К. В. Нессельроде. Е. Исабе. 1814

A. Б. Куракин, русский посол в Париже.

B. Л. Боровиковский. 1801–1802

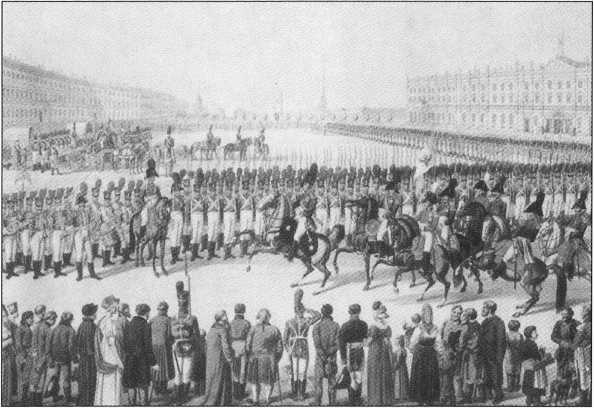

Император Александр на параде в Петербурге. Акварель 1800-х гг.

Маршал Ж. Б. Бернадот, будущий король Швеции Карл XIV

Генерал Савари, министр полиции Франции с 1810 года

Свидание Наполеона с Александром в Тильзите в 1807 году. Вольф

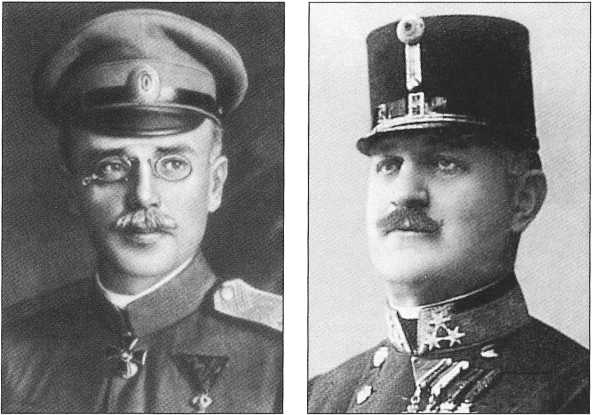

Военный агент Сербии накануне войны полковник В. А. Артамонов

Полковник австрийского Генерального штаба А. Редль

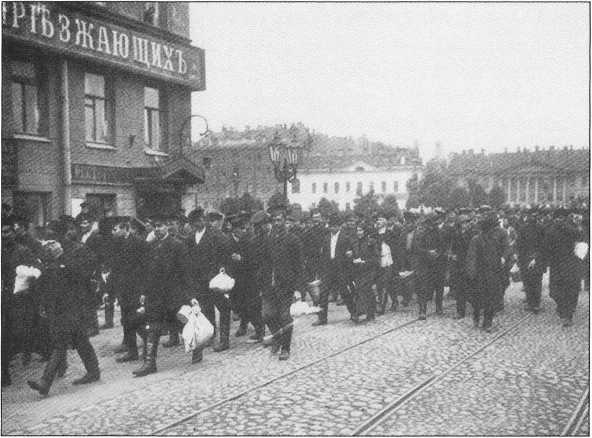

Мобилизация в Петербурге в августе 1914 года

Стрелковая рота на марше

Учения в противогазах. 1916

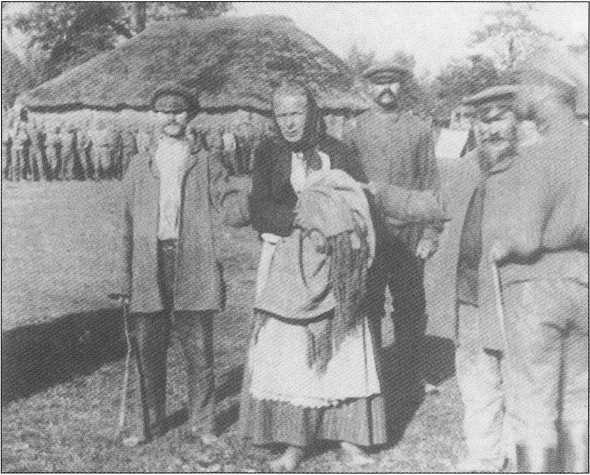

Переодетые русские шпионки в городе и сельской местности. Листовка австрийской полиции периода Первой мировой войны

Арест немецкого шпиона русскими крестьянами

Генерал А. А. Игнатьев. 1934

Русский фронтовой разведчик

Австрийские солдаты в русском плену

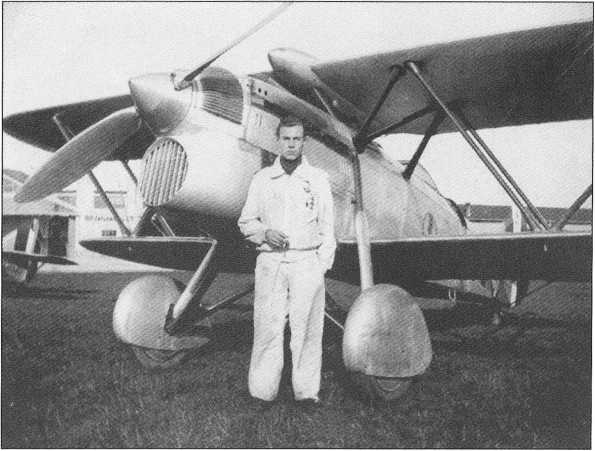

Лев Маневич (крайний слева) среди коллег. 1920-е гг.

Итальянский истребитель, данные о котором передал в Москву Маневич

Париж. Открытка 1930-х гг.

Ян Черняк

Иван Чичаев

Карлов мост. Прага — перевалочный пункт для многих советских разведчиков 20—30-х годов

Выслушав, Артузов обратился к Горбу:

— Ладно, ладно, Миша, все проверим, все в наших руках. Но товарища мы к делу пристроим. Испытаем в работе, а там будет видно.

Горб молчал.

— Пустим его, Миша, по верхам. Ты понял меня? По верхам. — Артузов поднял руку к потолку и, все еще лежа на диване, пошевелил в воздухе пальцами. — Посмотрим, чего он стоит. Где вы хотели бы у нас работать?

— Я не знаю… — начал я, но видя, что робость не произведет хорошего впечатления, добавил, выпятив грудь: — Там, где опаснее!

«Сигналы»

Представительство ОГПУ Северо-Кавказского края обратилось в ИНО и пыталось доказать, что работа Дмитрия Быстролетова в организациях в Праге была провокацией. Они предложили: «Быстролетову разрешить из Праги приехать в Советский Союз, в частности в Анапу, где его арестовать».

В ответном письме московское руководство одергивает коллег с юга: «Дело Быстролетова ведется ИНО непосредственно, а посему просим никаких репрессивных мер в отношении Быстролетова на случай его приезда в СССР не предпринимать». Правда, в следующей записке, адресованной в Анапу, содержится просьба «в случае приезда Быстролетова установить за ним по возможности наблюдение, о результатах коего нас известить».

Выходит, не доверяют? Кого-то явно смущают «сомнительное происхождение» разведчика, его дружба в юные годы с ровесниками, оказавшимися впоследствии в белой армии. И потом, считают анапские чекисты, уж слишком независимо держится этот Быстролетов. Укоротим-ка мы его…

12 декабря 1928 года. Еще один «сигнал» из полномочного представительства. В нем сообщается, что, судя по письму, полученному матерью Быстролетова, он ее навестит во время предоставленного ему отпуска с 1 июня по 1 июля следующего года. «Просим ваших указаний на случай приезда Быстролетова в город Анапу». В письме содержится прозрачный намек на то, что этот человек является врагом и следует «принять меры к его секретному изъятию».

В Чехословакии, где началась карьера молодого разведчика, тоже не все шло гладко и безоблачно. Случались ошибки. Имели место провалы, к счастью, пока не грозившие немедленным арестом. Постепенно атмосфера накалялась, и Быстролетов оказался перед возможным разоблачением. В 1930 году Центр дал согласие на его возвращение в Москву, а торгпред вручил Дмитрию направление на учебу в Академию внешней торговли. Однако, когда чемоданы были уже упакованы, к Быстролетову явился «Гольст» — резидент нашей разведки в Праге. Сообщив о своем переводе в Берлин, он предложил Дмитрию ехать с ним на этот раз на положение нелегала — под чужой фамилией, с чужим паспортом.

«Мы с женой не спали всю ночь, — вспоминал позже Быстролетов. — Она уговаривала ехать в Москву. Я соглашался с ней. Но когда явился “Гольст”, я неожиданно для самого себя произнес: “Да”».

Из воспоминаний

«Подпольщик начинается с фальшивого паспорта, — сказал «Гольст», протягивая мне пачку долларов. — В вольном городе Данциге консульский корпус имеет права дипломатов, и в настоящее время дуайеном там является генеральный консул Греции, жулик, член международной банды торговцев наркотиками. Зовут этого грека Генри Габерт, он еврей из Одессы. Не пугайтесь его величественного вида».

Габерт занимал большой барский особняк в старом саду. Ливрейный лакей почтительно впустил меня в дом, доложил и раздвинул дверь. В углу обширного кабинета за огромным деловым столом сидел мужчина, как будто бы сошедший с карикатур Кукрыниксов или Б. Ефимова: с моноклем, в пластроне и белых гетрах. Он величественно кивнул мне и принялся что-то писать. Я сел на кончик стула и начал по-английски: «Ваше превосходительство, не откажите в помощи несчастному соотечественнику, у которого только что украли портфель с паспортом». — «Предъявите свидетельство о рождении». — «Увы! Метрика сгорела при пожаре в мэрии города Салоники!» — «В каком греческом посольстве вас знают?» — «К сожалению, ни в каком!» Консул передернулся. «А в Греции?» — «Увы, я давно лишен счастья видеть родину!» — «Как вас зовут?» — «Александр С. Галлае». — «Вы говорите по-гречески?» — «К моему стыду и горю — нет. Ни слова».

Консул отодвинул от себя бумаги и раздраженно произнес: «Нет, я не могу выдать вам паспорт. Прощайте!» И он опять взял какой-то документ. Я положил на стол 200 долларов. «Это для бедных города Данцига». Но дуайен брезгливо поморщился и сказал: «Я не занимаюсь благотворительностью. Уберите деньги. Повторяю: прощайте». «Ну все! — подумал я. — Первое задание срывается! Скандал». Но тут же решил: «Нет! Надо постучать в дверь энергичнее! Ну смелей!»

Я вынул пачку американских сигарет и коробку американских спичек, сигарету вложил в губы, а спичкой чиркнул через документ перед носом консула. Он откинулся в кресле и уставился на меня: «Что это значит?» Хриплым басом я ответил на американском блатном жаргоне: «Мне нужна ксива. Враз. Без толковища». Консул побледнел. «Откуда едете?» — «Из Сингапура». — «Почему не через Пирей или Геную?» — «Потому что вашу вшивую липу завтра в Женеве спущу в уборную, получу от наших новую, «на бетон» и с ней рвану в Нью-Йорк. Не дрейфьте, консул: завтра вашего паспорта не будет». Консул протер монокль и тихо спросил: «В Сингапуре случилась заваруха. Вы знаете?» В эти дни мировая пресса сообщала, что начальник английской полиции, полковник, среди бела дня в центре города был убит выстрелом в спину. Убийце удалось скрыться. Выяснилось, что убийца был американец, японский шпион и торговец наркотиками. «Знаю о заварухе». — «И знаете, кто убил полковника?» — «Знаю. Я». Пальцы у консула задрожали. Он выдвинул ящик, достал формуляр паспорта и стал его заполнять под мою диктовку. «Берите. Все?»

Я встал и, изменив голос, сказал с низким поклоном: «Ваше превосходительство, наша страна счастлива, что ее представляют столь благородные люди и блестящие дипломаты». Мы пошли к дверям. Старик сначала не понял перемены ситуации. Потом залепетал: «Да, да… Благодарю за посещение. Сэр! Я счастлив сделать это знакомство, сэр! Проездом заходите. Не забывайте, сэр!» Створки раздвижной двери поехали в разные стороны. Еще секунда — и все кончится. И вдруг консул крепко сжал мою талию и громко отчеканил по-русски: «Вы только что из Москвы?!» «А?» — не удержался я, но тут-то и познается разведчик: мгновенно я склеил английскую фразу, начинающуюся с этого звука: «Я не понимаю по-польски!» — «Ах, извините, я устал, это ошибка, сэр!»

И мы расстались. Я уносил паспорт в кармане с чувством первой маленькой победы.

Нелегал

Стать берлинским греком по паспорту — этого, увы, было мало. Следовало хорошенько вжиться в выбранную легенду, что потребовало от Быстролетова многих усилий. Он тщательно создавал свой новый образ: покупал нужную одежду, строил быт, обрастал связями. Вскоре все его недавно приобретенные греческие знакомые (студенты, торговцы, священнослужители) стали присылать Быстролетову письма, что создавало у немцев иллюзию его участия в жизни местной греческой колонии.

Впоследствии у него появились другие паспорта, и каждый раз вновь требовалось разрабатывать новую «легенду» в соответствии с национальностью, происхождением, родом занятий. Был он венгерским графом (помещичья шляпа с перышком, трубка с гербом), работал по чешским и австрийским паспортам, а однажды умудрился выхлопотать себе документ на имя сына английского лорда, живущего в Канаде.

«Разведчика на границе рассматривают в упор его смертельные враги, и ошибка может означать для него провал и смерть, — писал Быстролетов в своих воспоминаниях. — Его искусство в тысячу раз более тонкое, чем у лучшего актера, он не смеет в чем-то снизить качество игры. Перевоплотиться для сцены трудно, а для игры в жизни среди своих врагов — несравненно труднее. Одно время я долго выдавал себя за бразильца (бразильским паспортом пользовался для получения корреспонденции в Берлине и других городах), а попавши на шесть дней к матери, сказал ей, когда она ругнула анапскую жару:

— Эх, мама, мама! Побывала бы ты у меня на родине, в Бразилии, — вот там жара так жара!

Увидел круглые глаза матери и осекся. Но был рад — значит, сумел вжиться в роль».

Да, он так умел войти в роль, которых было очень много, что даже под воздействием эфирного наркоза говорил и ругался по-английски (он сам просил резидента устраивать ему подобные проверки). Причем неожиданностей надо было ждать не только от немцев. Случалось, подводили и свои. Однажды его связник Басов (по «легенде» — преподаватель физкультуры) показал свой новый паспорт, только что присланный из Москвы. Каково же было изумление Быстролетова, прочитавшего в графе «Особые приметы»: «Левая нога отсутствует». Так до конца своих дней Быстролетов и не узнал, что за «умник» в Москве изготовил такую «липу». Может быть, тоже разведчик, только работавший против нас?

Быстролетов снял квартиру по соседству с закрытым борделем для очень богатых людей. Дал взятку полицейскому чиновнику и получил вид на жительство. Теперь он смог приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Из воспоминаний

Организация личной жизни. В те годы в советской разведке одни думали, что за границу следует посылать оперативных работников вместе с женами, чтобы мужчины не шлялись по кабакам, не заводили случайные связи с проститутками и, главное, не влюбились бы в красотку, подсунутую им контрразведкой. Другие возражали: в случае провала муж будет сопротивляться и выкручиваться, а жена после первого мордобоя расскажет все, что знает. Мое мнение таково: все зависит от людей и их характеров. Надо сделать так, чтобы жена не знала бы ничего сверх положенного, тогда и при самых изощренных пытках она ничего не скажет. Надо, чтобы муж и жена любили друг друга, но чтобы муж держал жену в руках, а не наоборот.

Перед моими глазами были разные примеры: «Ман» был в руках жены Лидии, они выпивали вместе и вместе шлялись по кабачкам, она вмешивалась в оперативную работу, знала ее всю не хуже мужа, командовала и оскорбляла нас своим вмешательством и указаниями. Сестра Лидии — Ольга была замужем за рижским адвокатом, нашим оперативным работником, — эти, напротив, жили очень замкнуто, скромно, жена ничего не знала о нашей работе сверх того, что было надо.

Когда у моей жены начался туберкулез, Борис Берман сказал:

— Вот и прекрасно! Мы поместим ее в швейцарский санаторий, и она станет базой хранения паспортов.

Это «вот и прекрасно!» я никогда не мог простить Борису. Болезнь сначала приняла тяжелые формы, и жена едва не умерла. После двух операций она попросила отправить ее в Швейцарию, чтобы умереть там спокойно. Но швейцарская природа и методы лечения сделали свое: жена поправилась и действительно стала нашей базой хранения паспортов и денег. Виделись мы редко, но дали друг другу слово, что, как бы мы оба ни грешили физически, духовно останемся друг для друга самыми близкими людьми.

Работала жена исключительно честно, четко и смело. После нашего приезда в СССР и моего ареста моя мать-старушка отравилась, а жену как иностранку и жену врага народа отправили в Куйбышев, где она кухонным ножом перерезала себе горло.

Прикрытие. Крайне важной для спокойной жизни и успешной работы разведчика является прочная легализация, то есть обеспечение юридического основания пребывания его в данной стране, возможности спокойно объяснить полиции причины своего местонахождения здесь и дать исчерпывающие данные о своем материальном обеспечении. Разведчик должен быть всегда готов — если не к провалу, то к возникновению повышенного интереса к его персоне со стороны местных органов государственной безопасности.

При передаче меня «Кину» и «Ману» я серьезно поставил вопрос о своей легализации. Мне нашли какого-то датчанина по фамилии Скоу-Чельдсен, который заключил со мной договор: я буду являться представителем его фирмы, торгующей галстуками. Особенно фрачными. Вскоре мои оперативные расходы выросли до значительной суммы — до 250–300 золотых долларов в месяц. Спрашивается: сколько же галстуков я должен был бы продать? И кому? Все это была «липа», детская игра.

Я настоял на чем-нибудь более серьезном и предложил план открытия торговой фирмы где-нибудь, скажем, в Голландии, с тем чтобы оттуда получать денежные переводы. Из Лодзи прислали проверенного человека, специалиста-текстильщика Боруха Давидовича («Директор»). Вместе с ним я поехал в Амстердам и занялся организацией фирмы по оптовой торговле текстильным сырьем (шерстяным тряпьем). Большую помощь мне оказал содержатель одной из «работниц» соседнего с моей квартирой борделя, банкир и делец Исроель Поллак. Он дал мне рекомендации в Амстердамский банк и торговую палату: я стал членом последней, внес залог в банк (400 гульденов) и открыл торговую контору. С помощью амстердамских евреев «Директор» вошел в их религиозную общину и наладил деловые связи. Скоро первые партии тряпья были отправлены в Лодзь, а затем — в Африку и Южную Америку.

Доходы фирмы ГАДА резко пошли вверх. Из Лодзи приехали помогать дяде племянник Эммануил, два шурина — Абрам и Исай, прибыл какой-то хромой Сеня Бернштейн с братьями, за ним прикатил Изя Рабинович с сестрами, откуда-то вынырнули и приблудились толстая тетя Рива и безрукий дедушка Эфраим, вся эта компания сытно кормилась около фирмы ГАДА и только дивилась, откуда Бог послал им такого дурака, как я. Потому что хотя я и видел, что меня нагло обманывают, но никогда не спорил: хватало и того, что мне отчисляли.

Первое правило конспиратора — заранее разрабатывать детали операции. Второе, более трудное правило — в быту неукоснительно выполнять требования техники конспирации, не сползать в легкомысленную обывательщину. «Ким» и «Барт» были в этом смысле образцами, я тоже старался не распускаться. А об остальных товарищах не могу сказать ничего хорошего: во-первых, в русском характере позавчера перевыполнить план на 150 процентов, вчера уже на 100 процентов, а сегодня, видя, что все сходит с рук, начать работать «на авось». Во-вторых, сами наши тогдашние руководители не соблюдали правил конспирации и тем самым развращали нас. Приведу примеры: «Семен» всегда приезжал на оперативное свидание на своей личной голубой машине, даже не потрудившись надеть таблички с фальшивыми номерами. Знаю, что ехал он из полпредства прямо к подпольщику.

Невозможно рассказать обо всех разведывательных акциях, блестяще проведенных Дмитрием Быстролетовым в предвоенной Европе. Но есть в его работе один эпизод, который по сию пору приводит в изумление профессионалов. Это, что называется, высший пилотаж разведки.

Предыстория такова. В начале 30-х годов в Париже бежал советник советского полпредства, исполнявший в то время обязанности посла, Григорий Беседовский. В написанной им книге он упомянул об истории, случившейся в нашем полпредстве в Париже.

В 1928 году в полпредство пришел посетитель с желтым портфелем и едва ли не с порога предложил купить у него за 200 тысяч франков коды и шифры Италии. Причем в будущем гость пообещал за те же деньги сообщать обо всех очередных изменениях шифров и кодов.

Можно себе представить, как обрадовался Беседовский, когда убедился в подлинности предлагаемых документов. Однако, проверив и сфотографировав их, он вернул коды и шифры посетителю со словами: «Это фальшивка. Убирайтесь вон, иначе я вызову полицию».

Когда книгу Беседовского прочитали в Москве, Быстролетов был немедленно вызван на родину. Вот как он сам вспоминал об этом:

«На Лубянке А. Слуцкий мне подал книгу, открытую на нужной странице. На полях стояла карандашная отметка: «Возобновить».

Я пожал плечами:

— Дураки, конечно. Но при чем здесь я?

— А вы прочли слово «возобновить» на полях?

— Прочел.

Абрам сделал внушительную паузу.

— Писал Сталин. Это приказ. Сегодня ночью уезжайте обратно, найдите этого человека и возобновите получение от него тех же материалов.

Я раскрыл рот от удивления.

— Где же его искать?

— Ваше дело, Андрей.

— Да ведь о нем только и известно, что он небольшого роста и с красненьким носиком. На земном шаре таких миллионы.

— Возможно.

— Как же его искать?

— Если бы мы это знали, то обошлись бы без вас. Приказ понят? Выполняйте! Денег получите без ограничения, время — ограничено: полгода. Желаю удачи.

В Женеве на берегу озера сел я на скамейку и принялся не спеша кормить лебедей».

Несколько недель он «кормил лебедей». Он думал. За всю свою жизнь Дмитрий Быстролетов ни разу не воспользовался пистолетом. Оружие нелегала — острый аналитический ум, твердая воля, способность принимать неожиданные решения. Искал варианты. Самым простым было послать надежных людей, владеющих фотокамерами, ко всем итальянским посольствам с поручением снимать чиновников небольшого роста. Послал. Опять целыми днями сидел на берегу озера: придумывал другие способы, вычислял, сомневался, искал. Среди двух с половиной миллиардов человек ему предстояло обнаружить одного, о котором было известно, что он коротышка, у него красный носик и что три года назад его надули в советском полпредстве.

Спустя два месяца Быстролетов нашел «носика» и, выдав себя за американца, работавшего на японскую разведку, пригласил его к сотрудничеству. Все умозаключения, к которым пришел «Андрей» во время «кормления лебедей», блестяще подтвердились: «носик» был всего лишь передаточным звеном в торговле шифрами, организованной министром иностранных дел Италии графом Чиано, женатым, кстати, на дочери дуче. Спустя некоторое время «носик», он же отставной офицер швейцарской армии по фамилии Росси, продал Быстролетову итальянские шифры.

Из приказа ОГПУ

Совершенно секретно

17 ноября 1932 года

За успешное проведение ряда разработок крупного оперативного значения и проявленную при этом исключительную настойчивость наградить Быстролетова Д. А., сотрудника ИНО ОГПУ, боевым оружием с надписью: «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».

Зампред ОГПУ

Балицкий».

Из письма нелегального резидента «Кина» в Центр от 6 июля 1933 года:

«Не исключено, что «Андрей» может быть ликвидирован противником. Тем не менее директивы о его немедленном отъезде я ему не дал. Уехать сейчас — это значит потерять источника, что при его значимости равно ослаблению нашей обороны и усилению работы противника. Потеря же возможная сегодня «Андрея», завтра других товарищей] — неизбежность, предрешенная характером поставленных задач».

Оценивая работу Быстролетова, Центр в том же году писал резиденту: «Просьба передать “Андрею”, что мы здесь вполне осознаем самоотверженность, дисциплинированность, находчивость и мужество, проявленные им в исключительно тяжелых и опасных условиях последних дней работы с “Арно”».

Работа с источником, получившим псевдоним «Арно», это еще одна захватывающая сюжетная линия в нашем повествовании, основанном на документах. Как и предыдущая история, эта начиналась в Париже. Однажды к нашему военному атташе явился скромно одетый человек, представившийся рабочим типографии министерства иностранных дел в Лондоне. Он предложил покупать у него копии экземпляров с тех ежедневных депеш, которые из разных стран слетаются во внешнеполитическое ведомство и размножаются после дешифровки в его типографии. Кроме того, незнакомец пообещал, если все пойдет хорошо, передавать шифры и коды. Себя он назвал Чарли и поставил только одно условие: сотрудничество будет немедленно разорвано, если он заметит за собой с нашей стороны слежку или попытку установить его подлинные имя и адрес.

Сначала, когда «наборщик» исправно поставлял обещанные материалы, это условие выполнялось, но затем агент стал работать хуже, и тогда было принято решение: установить личность этого человека и заставить его действовать активнее.

«Андрею» в предстоявшей операции отвели роль европейского аристократа, запутавшегося в сетях коварной советской разведки, а его резидент «Кин» должен был изображать жестокого кремлевского чекиста. «Требовалось создать видимость единого фронта двух запутавшихся “порядочных людей одного круга” против общего “хозяина”», — вспоминал Д. Быстролетов.

Входя в роль обедневшего венгерского графа, он поездил по Венгрии, заказал у лучших портных костюмы по здешней моде, присмотрелся к местным обычаям и причудам, проштудировал книги по истории, культуре, экономике Венгрии, сфотографировался на фоне достопримечательностей.

Первые же контакты с «Арно» — такой агентурный псевдоним получил «наборщик» — показали, что это вовсе не дилетант, а профессиональный разведчик, великолепно обученный уходить от слежки. Только с большим трудом, после множества ухищрений наша резидентура сумела установить подлинное лицо «типографского рабочего»: им оказался высокопоставленный чиновник МИДа Англии, специалист по разработке шифров и дешифрованию. К сотрудничеству с нашей разведкой его толкнули долги: «Арно» сильно пил и время от времени даже находился на принудительном лечении.

Психологический расчет оказался безупречно точен: добрый «венгерский граф», как родной, был встречен в семье запутавшегося в пьянстве и предательстве знатного англичанина и даже принял участие в воспитании его детей. «С этого времени, — вспоминал Быстролетов, — «Арно» покорно выполнял требования «Кина», однако крепко ругал его в разговорах со мной. Разведывательная линия начала работать, как хорошо заведенный механизм».

По-видимому, любой активно действующий агент рано или поздно обречен на провал — иначе зачем тогда существует контрразведка? Когда «Арно» заинтересовался сам Р. Вэнситтарт — начальник британской разведки и контрразведки, — Москва приказала всем работавшим по этой линии, кроме Быстролетова, немедленно выехать на континент. «Ганс» добился разрешения остаться еще — чтобы напоследок выбить из «Арно» шифры на будущий год. «Это был решающий момент, — вспоминал затем Дмитрий Александрович. — Моя жена передала мне от «Кина» паспорт на имя А. Галласа, а от себя — мой пистолет, чтобы при необходимости застрелиться. Мы с женой простились, как перед боем».

Впоследствии сэр Вэнситтарт, которому стоило большого труда замять скандал, связанный с разоблачением агента в недрах Форин-офиса, сказал: «Какое счастье, что такие позорные истории в Англии случаются раз в сто лет».

Из письма «Ганса» в Центр:

Уважаемый товарищ Артем, я устал, нездоров и работать дальше без серьезного отдыха не могу. Я чувствую изо дня в день растущий недостаток сил, естественно понижающий качество работы, вызывающий неряшливость в технике. Кроме того, на почве переутомления появились симптомы болезни, которой я болел в 1922/23 годах — депрессии. В моих руках дело большой важности и судьбы нескольких человек. А между тем… на меня давят усталость и периоды депрессии, я работаю только нервами и напряжением воли. Без малейшей радости успехов и любви к делу, с постоянной мыслью — хорошо бы вечером лечь и утром не подняться. Я нахожусь за границей 17 лет, из них на нашей работе 11 лет, в подполье 6 лет. Неужели этого недостаточно для получения смены?

С товарищеским приветом

Ганс

Дорогой товарищ Ганс… Прошу Вас набраться терпения и побыть на этой работе еще месяца полтора-два… Меня больше всего удивляет развинченность ваших нервов… Я вынужден, несмотря на понимание того, что могу Вам причинить несколько неприятных секунд, заявить, что эти мысли полного упадничества совершенно недостойны нашего работника, вне зависимости от того, в каких бы тяжелых условиях и с какими бы нервами он ни находился на работе… Бросьте уныние и оставшимися двумя месяцами не пачкайте всю вашу большую многолетнюю работу в прошлом.

Артем

Из воспоминаний

Переброска предметов (оружия). Летом 1933 года (или 1934 года), если не ошибаюсь, «Семен» дал мне задание — отправиться в Рим, получить от «Мана» ручной пулемет новой итальянской системы и новый образец противогазного комбинезона с маской (скафандр) и доставить их в Берлин. Предстояло пересечь усиленно охраняемую итальянскую границу, два раза — швейцарскую границу и один раз усиленно охраняемую немецкую границу. Это было очень серьезное поручение.

…В Риме к вагону «люкс» экспресса Рим — Берлин с многонациональной и шумной толпой пассажиров явились хорошенькая монахиня в форме ордена, ухаживающего за больными, и служитель американской больницы, тоже в форме. Они под руки привели скрюченного и дрожащего больного, укутанного с головой так, что из-под пледа торчал только мертвенно-желтый нос. За ними шел высокий слуга, который небрежно нес в руках элегантный чемодан, а на плече — длинную брезентовую сумку, из которой торчали концы стальных клюшек для игры в гольф. Сестра по-немецки с американским акцентом объяснила итальянцу — проводнику вагона, что больной — сумасшедший английский лорд-миллионер, страдающий буйными припадками. Он кусается, но через укусы его болезнь не передается, надо только беречь нос, пальцы и глаза. Припадки начинаются от резкого стука и дребезжания — потому-то лорда нельзя везти на самолете.

Монахиня сунула проводнику такую пачку денег, что тот взглянул, охнул и бросился обвязывать полотенцами все дребезжащие предметы — графин, стаканы, ночной горшок. Стены завесил простынями, закрыл шторы и включил ночное освещение — купе превратилось в больничную палату. Лорда бережно усадили и прикрыли еще одним пледом, больничный служитель уселся с одной стороны, монахиня — с другой. Служитель уперся глазами в больного, как собака на стойке, а монахиня включила боковой свет и стала читать Евангелие, отсчитывая на четках страницы. Тем временем атлетически сложенный, гигантского роста слуга небрежно поставил чемодан к стенке под окном, а сумку в угол, получил деньги, козырнул и ушел. В его видимой небрежности был большой смысл — сумка с клюшками и пулеметным дулом и чемодан с газонепроницаемым комбинезоном и остальной материальной частью пулемета весили непомерно много, и этот вес обратил бы на себя внимание обычного носильщика. Но главное заключалось в том, что дуло предательски торчало из сумки и хорошо просматривалось между стальными лопаточками клюшек: вся затея была психологической атакой, весь расчет делался на то, что ни фашистские пограничники, ни эсэсовцы, пораженные необычным видом кабины и больного, не обратят внимания на вещи и будут рассматривать только лорда, который кусается.

Так оно и получилось.

На швейцарской границе, когда послышались грубые голоса и тяжелый топот пограничников, в купе никто не шелохнулся, а проводник с паспортами в руке выбежал навстречу с шипением:

— Тс-с-с!

— В чем дело?

— Лорд… Сумасшедший… Кусается! Ради Бога! Вот их паспорта…

Чернорубашечники приоткрыли дверь:

— Лорд? Настоящий?

— Клянусь мадонной!

— Кусается?

— Как зверь! За нос или пальцы!

— Порко Дио!

На немецкой границе все повторилось: громкий топот кованых сапог и грубые голоса, шепот «Тс-с-с!» проводника и его торопливые объяснения. Дверь опять медленно открывается, и эсэсовцы разглядывают диковинного лорда.

Восхищенное:

— Доннер веттер!

И дверь осторожно закрывается.

Смерть дважды прошла мимо. Один бы внимательный взгляд, одно бы прикосновение носка сапога — и все было бы открыто. В роли лорда выступал я, монахиней была «Эрика», служителем ее муж «Пийн», носильщиком был «Ман», а врачом, делавшим мне «укол» на остановке в Берне, был «Кин».

Приказано вернуться. Все мы прекрасно знали, что делается дома, потому что иностранная буржуазная пресса вела шумную кампанию против «красного террора» в СССР. Мы ходили на открытый суд над Сталиным в Париже, устроенный виднейшими психиатрами, юристами и общественными деятелями Запада. Потом начали учащаться случаи отказа заграничных советских работников возвращаться домой. Наконец, все мы по очереди получили распоряжение, данное под разными предлогами и в разное время: выехать в Центр.

Возвращаться или нет?

Каждый думал и решал за себя.

Естественно, что передача дел происходила наспех и кое-как, я знаю это по замечаниям «Мана». Принимая линии, товарищи отнекивались, тянули и норовили на себя ничего не брать, так как положение было тревожное и никто не был уверен в своем будущем.

После переезда в Москву я работал в 20-м секторе у полковника Турского («Монгол») в качестве переводчика с окладом в 1000 руб. в месяц. Уйти на гражданскую работу мне не разрешили.

Тем временем из-за границы вернулись все разведчики, которых я знал и которых не знал. Происходила смена кадров. Я написал две главы — «Конспирация» и «Легализация» для первого в СССР учебника для школы разведчиков и в приказе по ИНО получил за это благодарность. Слуцкий сообщил мне, что он готовит мне назначение за рубеж с заданием чрезвычайной важности. Ехать я должен был через Японию с паспортом финского инженера-лесовика. Меня с женой отправили в Карелию, чтобы мы нахватались некоторых знаний и понимания обстановки.

Когда все было выполнено, Слуцкий отвел меня к Ежову, представил как одного из лучших своих оперативных работников и изложил суть дела: я должен был, поколесив по свету, вернуться в Берлин и связаться с нашим агентом, полковником генерального штаба рейхсвера. Ежов написал резолюцию: «Утверждаю. Ежов», встал, обнял меня, трижды поцеловал и сказал:

— Ни пуха ни пера! Будьте горды тем, что мы даем вам один из наших лучших источников. Сталин и Родина вас не забудут!

Через некоторое время в своем служебном кабинете был уничтожен Слуцкий. Некролог в «Правде» подписали старые сотрудники И НО. Все они были потом расстреляны. Из окна с 10-го этажа выбросился полковник Гурский. Беременная «Эрика» была арестована и погибла вместе с новорожденным ребенком. Слуцкого сменил Пасов, но был расстрелян. Пасова сменил Шпигельглас, но и он был расстрелян. Каждую ночь в Москве исчезали тысячи людей.

Совершенно секретно. Заместителю народного комиссара внутренних дел СССР Фриновскому

3-м отделом УГБ УНКВД МО вскрыта и ликвидируется шпионскотеррористическая организация, созданная чешскими разведывательными органами из эмигрантской молодежи, объединившейся в союз студентов — граждан РСФСР в городах Прага и Брно.

По показаниям арестованных… установлено, что Союз студентов-граждан РСФСР создан чешскими разведывательными органами и РОВС (Российский общевоинский союз) для легальной переброски в СССР шпионов, диверсантов и террористов. Одним из инициаторов создания этого «союза» является Быстролетов Дмитрий Александрович, который, по показаниям арестованных, является агентом чешских разведывательных органов.

Быстролетов прибыл в СССР в 1929 году и до последнего времени ведет разведывательную работу, являясь резидентом чешской разведки.

Сообщая об изложенном, просим вашей санкции на арест Быстролетова, как одного из активных участников вскрытой шпионско-диверсионной и террористической организации.

[Подписи:]

комиссар государственной безопасности

первого ранга Реденс

капитан государственной безопасности Сорокин

7 декабря 1937 года

Над его головой сгущались тучи. Фальшивка Реденса и Сорокина сработала.

1 января 1938 года Быстролетова отстранили от должности в НКВД, в марте направили служить в Торговую палату, а 18 ноября арестовали. Машина сталинских репрессий действовала безостановочно и выметала людей подчистую. Однажды на допросе присутствовал Ежов — тот самый, который год назад стискивал его в объятиях. Узнав, что следователи обвиняют Быстролетова в том, что он был шпионом четырех держав, нарком произнес: «Мало!» И вышел. И тогда палачи Соловьев и Шукшин железным тросом со стальными шариками на концах принялись еще усерднее выколачивать из жертвы нужные им признания. Они сломали ему ребра, проломили череп, сапогами разорвали мышцы живота, выбили зубы.

«Чувствуя, что умираю, я, желая выиграть время, признался в том, что надиктовал Соловьев».

Вот они — протоколы тех страшных допросов. Тоже аккуратно подшиты в «дело». Вчерашний разведчик-нелегал охотно «признается» в том, что в Праге вступил в эсеровскую организацию, вел активную антисоветскую деятельность, вербовал из числа бывших белогвардейцев своих сторонников, а затем «пролез в Торгпредство для шпионской работы».

Этот документ содержит много интересного. По-видимому, в дело подшит не просто рабочий протокол одного из допросов, а запись итогового разговора садиста-следователя с искалеченным арестантом, готовым подписать любую ложь, лишь бы прекратились мучения. К примеру, звучит вопрос: «Скажите, сколько раз и с какой целью вы стремились вступить в ВКП (б)?» И Быстролетов с готовностью полуидиота отвечает: «Для облегчения своей контрреволюционной деятельности в Праге в 1925 году я сразу же пытался пролезть в партию… Однако парторганизация оказалась достаточно бдительной, и попасть в партию мне не удалось. После того, как я вторично был завербован в английскую разведку, то в 1938 году… был поставлен вопрос о том, что мне необходимо постараться пролезть в партию».

Из автобиографии

Я получил 20 лет заключения и 5 лет ссылки (25 лет тогда еще не давали). Через 10 лет меня вызвали в Москву, якобы для подтверждения моих показаний… Был посажен на три года в Сухановку для пытки одиночеством. Там у меня начался тяжелый психоз, и я ослеп. После трехлетнего заключения в каменном мешке лечился в больнице при Бутырской тюрьме. Был отправлен в спецлагеря (Озерлаг в Тайшете и Камышлаг в Омске). Перенес два паралича. Как неизлечимый больной был в 1954 году досрочно освобожден, а в феврале 1955 г. — реабилитирован.

Невероятными усилиями воли сумел в какой-то мере восстановить трудоспособность, но КГБ отказал мне в выдаче пенсии и документов об образовании. Я очутился на улице. Много выстрадал в Москве, без жилья, голодный и нетрудоспособный. Меня поддержала б[ывшая] заключенная, которую я, как врач, когда-то спас от смерти в Сиблаге.

Заключение не озлобило меня, но сделано более разумным и дальновидным.

А с другой стороны, с работой в разведке и с ИНО связаны лучшие годы моей жизни. Я горжусь ими, и от теперешних работников КГБ слышал слова: «Мы хотели бы быть такими, как вы. Вы — пример для нас». Я имею право гордиться сделанным!

Я рад, что вернулся в СССР на гибель. Сознательно вернулся, выполняя долг патриота. Следователь Соловьев, узнав, что я имел за границей много паспортов и денег и все же вернулся, как он говорил, «за советской пулей», кричал мне, что я — дурак. Ну, что ж, может быть, я и дурак, но дурак доверчивый, принципиальный и гордый: если возвращение — глупость, то и ею я искренне горжусь! Я считаю, что прожил жизнь хорошую, и готов прожить ее так же еще раз.

28 октября 1968 года.

Председателю КГБ СССР

товарищу Андропову Ю. В.

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович, полное равнодушие и безразличие к судьбе моего бедного больного парализованного мужа заставило меня обратиться к вам… Быстролетов Дмитрий Александрович — полузабытый герой нашей разведки в предвоенные годы. Оба мы старики, многие тяжелые годы прожившие вместе. Мы инвалиды первой и второй группы. Нам вместе около 150 лет.

Во время допросов мой муж был изувечен избиениями — ломали ребра, голод, этапы при сильных морозах. Два инсульта. 26 октября 1954 года он приехал в Москву. При первой группе инвалидности его приютил медицинский реферативный журнал, где при знании 22 иностранных языков Быстролетов, больной старик, проработал языковым редактором до 1974 года, пока не был снова парализован. Он инвалид, работать не может — потеря речи и другие осложнения.

Вместе мы получаем пенсию соцстраха. На жизнь и лекарства ее не хватает. Учитывая все вышеизложенное, прошу вас о назначении моему мужу Быстролетову Д. А. персональной пенсии.

Иванова Анна Михайловна.

Справка

Тов. Быстролетов Д. А. скончался 2 мая 1975 года и похоронен на Хованском кладбище.

Вот и все.

Перевернута последняя страница двухтомного личного дела закордонного разведчика Дмитрия Быстролетова. Окончена жизнь.

Незадолго до кончины руководством КГБ старику была выделена двухкомнатная квартира и оказана материальная помощь. Поздно оценили сделанное разведчиком. Не было у него ни наград, ни офицерского звания.

Одиннадцать лет его считали одним из лучших агентов. Шестнадцать последующих он провел за колючей проволокой. Дальше надо бы написать, что Дмитрий Александрович не потерял веры, не упал духом. Да, это так. Но мы-то потеряли человека.

Он мог стать писателем. Художником. Ученым. Врачом. Мореходом. Переводчиком. Актером. Все у него получалось — за что бы ни брался.

Стал разведчиком. Судьба? Может быть…

В. СНЕГИРЕВ

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК