Артиллерия и минометы

Первая мировая война стала грандиозным явлением «бога войны» на полях боев, роль артиллерии выросла многократно. Если в ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. на огонь артиллерии приходилось не более 15% потерь живой силы сторон, то в 1914 г. — уже до 75%, в 1918-м (несмотря на развитие боевой авиации и появление химических средств, совершенствование полевой фортификации) — до 68%. Основную часть повседневной работы во всех боях и операциях выполняла полевая артиллерия, работавшая непосредственно с войсками. Артиллерия уже давно была самостоятельным родом войск наряду с пехотой и кавалерией, однако роль артиллерии в бою и колоссальная зависимость от нее пехоты требует рассмотреть ситуацию хотя бы с артиллерией, действовавшей с пехотными (стрелковыми) дивизиями и полками.

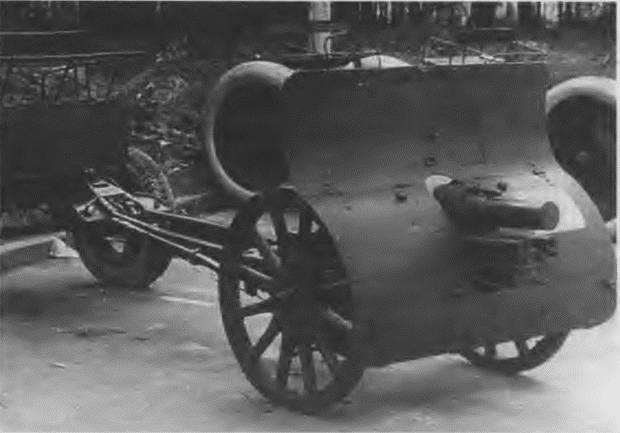

76-мм (3-дм) горная пушка обр. 1909 г. с передком

Между Русско-японской и Первой мировой войнами русская артиллерия пополнилась рядом новых орудий, включая легкую 3-дюймовую (76-мм) горную пушку обр. 1909 г., полевую легкую 48-линейную (122-мм) гаубицу обр. 1909 и 1910 гг., полевую тяжелую 6-дюймовую (152-мм) гаубицу обр. 1910 г. Качество русских артиллерийских орудий было для своего времени отличным. Принятие в 1906 г. для пушки обр. 1902 г. (а позднее и для других) орудий полевой артиллерии орудийной оптической панорамы заметно увеличило их возможности, включая стрельбу с закрытых позиций.

По установленным нормам полевая артиллерия была практически обеспечена орудиями и почти полностью — боеприпасами. Но расчеты потребности полевой артиллерии, сделанные в мирное время, как и в отношении других типов вооружения, были опрокинуты уже в начале войны.

А.А. Маниковский проводил сравнение норм 1910 г. с требованиями, предъявленными Ставкой в 1916 г.

Тип орудий Штатное количество Годичная потребность в орудиях По моб. расписанию 1910 г. По требованию Ставки 1916 г.. Запас по моб. расписанию 1910 г. По требованию Ставки 1916 г. Новые Ремонт расстрелянных Легкие полевые 3-дм пушки 6336 11200 889 6720 3780 Легкие полевые гаубицы (48-лин. и 45-лин.) 512 2160 74 1476 84 Полевая тяжелая артиллерия (6-дм гаубицы и 42-лин. пушки) 240 1080 24 648 144То есть к середине войны потребность полевой артиллерии в числе орудий возросла вдвое (а по гаубицам — в 4–4,5 раза), а годовая потребность, связанная с восполнением убыли и новыми формированиями, — в 9 раз.

В отношении боеприпасов ошибка оказалась еще больше. Выстрелов легкой полевой артиллерии к началу войны, казалось, было даже с избытком:

Боеприпасы … Выстрелы к 76-мм легким, конным и горным пушкам

Положено … 6 216 300

Состояло в наличии к началу войны … 6 422 605

Излишек … +206 305

Просто комиссия 1910 г. постановила иметь на 76-мм полевую, 76-мм конную пушку, 122- и 152-мм гаубицы по 1000 выстрелов, на 76-мм горную и 107-мм пушки — по 1200 выстрелов. И норма эта была занижена не только по сравнению с потребностями, выявленными войной, но и по сравнению с другими странами: во Франции норма составляла 1300–1500 выстрелов, в Германии — 1500 выстрелов на орудие. Вопрос об увеличении норм запасов боеприпасов ставился, но был сочтен преждевременным до тех пор, пока удастся заготовить снаряды по установленной норме.

Уже в первых сражениях расход боеприпасов намного превзошел ожидания. Главный начальник снабжений Северо-Западного фронта генерал Данилов сообщал военному министру 10 августа 1914 г.: «Крайне упорные бои первой армии потребовали огромного расхода трехдюймовых патронов. Генерал Ренненкампф требует подачи ста восьми тысяч шрапнелей и семнадцати тысяч ста гранат, равно пятидесяти шести миллионов винтовочных патронов. Могу дать ему и даю последний запас: две тысячи гранат, девять тысяч шрапнелей и семь миллионов винтовочных патронов».

Ставка вынуждена была дать указания фронтам беречь боеприпасы. Эти указания воспринимались болезненно. А.А. Брусилов телеграфировал командующему Юго-Западным фронтом Н.И. Иванову 29 августа 1914 г.: «В настоящей обстановке я не счел себя вправе дать войскам указание беречь патроны, так как таковое неминуемо пагубно отразилось бы на духе войск. Противник атакует превосходящими силами, и недостаток войск у нас необходимо возмещать силою огня». На телеграмме Н.Н. Янушкевича от 16 сентября 1914 г. о невозможности прислать снаряды генерал Иванов сделал пометку: «Печальное сообщение. Не было бы и нужды с такой подготовкой втягиваться в войну». Если в сентябре 1914-го «снарядный голод» был лишь призраком, то в начале 1915-го он уже стал на фронте суровой реальностью. Летом того же года только ежемесячная потребность определялась в 3 миллиона снарядов, хотя ранее планировали всю войну провоевать на запасах в 5,6 миллиона. Пришлось принимать срочные меры для увеличения производства боеприпасов в России и заказов за рубежом.

По данным Маниковского, выявленная войной потребность определялась:

Тип выстрела Состояло к началу войны, в тыс. Согласно требованиям Ставки в конце 1916 г., годовая потребность, в тыс. К 3-дм пушке 6400 42 000 К легкой гаубице (48-лин. или 45-лин.) 450 6600 К полевым тяжелым орудиям (6-дм гаубице и 42-лин. пушке) 120 2260Если за первые пять месяцев войны было израсходовано 2 300 000 снарядов, то в 1916 г. расход снарядов достиг 16 000 000 (это в 17 раз больше, чем за всю Русско-японскую войну, данные которой и брались при исчислении предвоенных норм).

Задачи артиллерии становились сложнее. Главной по-прежнему оставалась борьба с живой силой. Но теперь речь шла уже не столько об уничтожении и полном разрушении, сколько о подавлении живой силы и огневых средств на важнейшем направлении действий дивизии. Руководство «Свойства орудий и краткие указания для их применения» от августа 1916 г. давало 76-мм полевым пушкам еще и такие задачи, как обстрел окопов полевого типа, борьба с пулеметами и артиллерией в окопах, проделывание проходов в проволочных заграждениях. Все это определило не только увеличение расхода боеприпасов, но и изменения в боекомплекте.

К началу войны основным снарядом полевой артиллерии считалась шрапнель с дистанционной трубкой. Между тем еще Русско-японская война заставила срочно вводить в боекомплект полевой пушки фугасную гранату, теперь роль гранаты непрерывно росла. Уже осенью 1915 г. в боекомплекте полевой артиллерии доля фугасных гранат увеличивается с 15 до 50 процентов. Война породила и новый тип снарядов — «химические», снаряженные боевыми отравляющими веществами. В России с 1916 г. изготавливали, например, 76-мм снаряды удушающего (хлорпикрин) и ядовитого (фосген, венсинит) действия, с 1917-го изготавливали химические мины для минометов.

76-мм (3-дм) противоштурмовые пушки обр. 1910 г. (именуются также «штурмовыми») во время войны передавались из крепостей в «отдельные штурмовые батареи». Их назначением были: стрельба на небольшие дистанции по открытым целям в решительные моменты боя, сопровождение пехоты при атаке «для непосредственной поддержки и закрепления взятых участков неприятельской позиции»

«Снарядный голод» русской полевой артиллерии был преодолен уже к началу 1916 г., но только в отношении имеющихся орудий, а не к потребности войск в поддержке артиллерии. И то преодолен в основном в легкой полевой артиллерии. Как писал генерал Головин, вопрос о снарядах к гаубицам «не обострялся, так как количество этого рода орудий было все время значительно меньше нужной для армии нормы». Увеличение поставок выстрелов вызвало другую крайность. Пехотные командиры, плохо представляя себе свойства артиллерии, требовали от нее «ураганного», «барабанного» и тому подобного огня, а артиллеристы, дабы «успокоить» пехоту, развивали такой темп стрельбы, что порой почти бесполезно выводили из строя орудия.

Начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандующего генерал М.В. Алексеев отметил 16 апреля 1916 г.: «Отечественное производство не может нам дать не только орудий, но даже снарядов в достаточном количестве для выполнения одной хотя бы операции, длительностью не менее 20 дней».

Производство 76-мм полевых скорострельных пушек и 76-мм горных пушек на русских заводах за годы войны:

1915 1916 1917 I пол. II пол. I пол. II пол. I пол. II пол. 76-мм скорострельные пушки Путиловский завод — 552 868 864 481 170 Пермский завод 230 392 418 577 562 443 Петроградский орудийный завод 49 145 164 212 181 136 Царицынская группа заводов — — 49 751 760 473 Всего 279 1089 1317 2404 1984 1222 В среднем в месяц 46 181 220 400 330 203 76-мм горные и короткие пушки Путиловский завод 94 134 141 229 127 103 Петроградский орудийный завод 37 40 59 56 39 30 Всего 131 174 200 285 166 133 В среднем в месяц 22 14 33 48 28 22Можно сравнить это с установленными в разное время требованиями на ежемесячную подачу 76-мм пушек:

Подача выстрелов к полевым легким пушкам, по данным Маниковского, была:

Выстрелов калибра 76 мм Состояло к началу войны 1914 1915 1916 1917 Итого От русских заводов 6 433 000 516 000 10 062 000 19 420 000 11739 000 48170 000 Из-за границы 0 0 1188 000 8104 000 2 668 000 11960 000Видно, что производительность отечественных заводов даже в период максимального выпуска (вторая половина 1916 г.) отставала от требований армии даже по легкой полевой и горной артиллерии. И дело было не в слабой мобилизации заводов. Напротив, по степени мобилизации промышленности Россия даже опережала другие страны — к 1 мая 1917 г. к обслуживанию нужд действующей армии было привлечено почти 90% всех русских заводов (4065 более-менее крупных предприятий) и до 96% всего заводского персонала (до 648 000 рабочих и около 52 000 инженеров и заводских служащих). Просто сами возможности русской промышленности оказались слишком ограниченны. И тут пришлось прибегать к зарубежным заказам. В 1916 г. в числе полевых и горных орудий Русской армии числились: французская 90-мм пушка, японская 75-мм полевая и горная пушки «Арисака» тип 31, 12-см гаубица Круппа (также доставлены из Японии), английская 114-мм (45-лин.) полевая гаубица, плюс к этому трофейные австрийские 76,5-мм пушка М.05 и 10-см гаубица М.99, германская 7,7-см пушка п. А.96. Правда, полевыми пушками русскую армию снабжали в основном русские заводы — сравним 8529 пушек обр. 1902 г. и 650 французских и японских пушек, прибывших за это же время. А вот 122-мм гаубиц обеих моделей изготовили в России 1289 шт., так что 400 английских 114-мм гаубиц сыграли немалую роль.

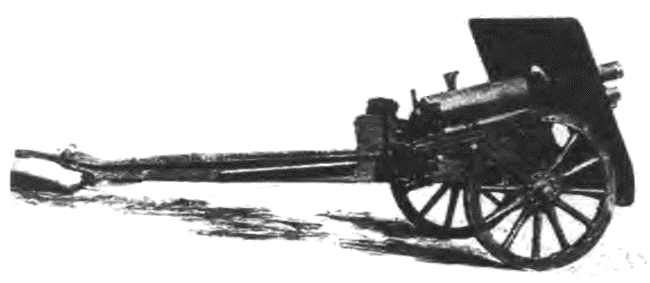

76-мм (3-дм) «короткая» пушка обр. 1913 г.

К концу войны полевая легкая артиллерия русской армии располагала 6 524 легкими полевыми пушками, 1054 легкими полевыми гаубицами, 600 горными пушками. Чтобы понять, много это или мало, можно сравнить насыщенность войск орудиями по разным армиям к 1 апреля 1917 г. с точки зрения поддержки пехоты:

Орудий на 1000 штыков (Легкие — Тяжелые)

Россия … 3,0 — 1,1

Франция … 4,5 — 3,5

Великобритания … 3,8 — 2,7

Германия … 3,5 — 3,9

Австро-Венгрия … 4,2 — 1,9

То есть по насыщенности орудиями легкой полевой артиллерии Россия хоть и отстала от главных союзников и противников, но ненамного, но зато серьезно отставала по насыщенности тяжелыми орудиями.

Ежемесячная потребность в 76-мм патронах на весь 1917 г. считалась в 2 400 000 шт. — к тому времени уже удалось накопить достаточный их запас. К 15 сентября 1917 г. в войсках и запасах на одно 76-мм легкое орудие приходилось 2520 выстрелов (патронов), на 76-мм горную пушку — 6060, на одну 122-мм гаубицу — 2680 выстрелов.

С установкой позиционных форм боев потребности войск в поддержке артиллерии возросли многократно, не хватало уже и имевшихся типов орудий. С одной стороны, артиллерию дивизий и корпусов пришлось дополнять артиллерийскими группами армий, создавать артиллерию РГК, в том числе из орудий большой мощности (в России они составили «тяжелую артиллерию особого назначения», ТАОН). С другой стороны, артиллерия «спускалась» вниз по звеньям войсковой организации. Своя артиллерия потребовалась бригадам, полкам и даже батальонам.

Позиционная война, когда позиции противников устанавливались надолго и часто в нескольких сотнях метров друг от друга, затрудняла дивизионной артиллерии постоянную поддержку своей пехоты огнем. И в обороне, и в атаке пехоте требовались орудия, которые могли бы постоянно сопровождать ее колесами, размещаться в траншеях на замаскированных позициях. При этом дальность огня не превышала бы 300–500 метров. В 1915 г., когда установился позиционный характер войны, армия настойчиво начала требовать придания пехоте специальных орудий для уничтожения пулеметов и легкой артиллерии. Еще в 1910 г. в ходе реорганизации русской армии поднимался вопрос о легкой артиллерии «сопровождения», но тогда это сочли излишним, предполагая, что задачи «сопровождения» смогут решить 76-мм конные пушки. Примеры такого использования были, но русская 76-мм полевая пушка при превосходных баллистических качествах была одной из наиболее тяжелых среди дивизионных пушек того времени и даже в конном варианте слишком громоздка для окопов и тяжела для перекатывания по полю боя силами расчета. Весной 1915 г. начальник штаба Северного фронта в телеграмме начальнику штаба Верховного Главнокомандующего писал: «47-мм пушки признаются самым действительным средством для подбивания неприятельских пулеметов». Еще через год главнокомандующий армиями Западного фронта просил дать фронту больше не только 47-мм пушек Гочкиса, но и 76-мм горных пушек для тех же целей. Но горные пушки, как видно из приведенных данных, были слишком немногочисленны. А морская 47-мм пушка Гочкиса также была тяжела для перекатывания вручную, не больший успех дали старые 57-мм береговая и капонирная пушки Норденфельда. Новые, более легкие орудия были нужны и для быстрого закрепления занятых позиций неприятеля.

37-мм траншейная пушка обр. 1915 г. (системы Розенберга) легко разбиралась на три части, переносилась по траншеям или перекатывалась по полю расчетом, для установки требовалась небольшая площадка

Это породило разработку нового типа орудий, составивших артиллерию ближнего боя или «траншейную». Наиболее популярным калибром «траншейных» пушек у воюющих сторон стал пришедший из морской артиллерии калибр 37 мм.

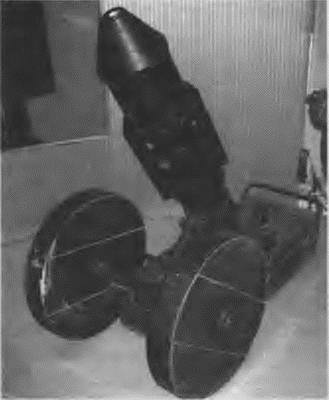

В России легкую 37-мм траншейную пушку разработал член Арткома генерал М.Ф. Розенберг. Его пушка обр. 1915 г. имела короткий ствол, поршневой затвор, простой в изготовлении лафет из деревянных деталей, резиновый буфер отдачи и броневой щит, достаточный для защиты от германских пуль. Боекомплект включал гранаты и картечь. Орудие легко разбиралось на три части, переносилось по траншеям или перекатывалось по полю расчетом, для установки требовала площадку чуть больше, чем станковый пулемет. Однако к началу 1917 г. поставлено было только 137 пушек Розенберга, так что не меньшую роль в траншейной артиллерии сыграли поставленные из США 218 штук 37-мм автоматических пушек МакКлена.

В качестве орудий непосредственной поддержки пехоты весьма пригодилась 76-мм скорострельная противоштурмовая пушка системы «Шнейдер», принятая в том же 1910 г. для вооружения крепостей — теперь ею вооружали «отдельные штурмовые батареи».

Стали налаживать производство «короткой пушки» обр. 1913 г. Путиловского завода с боекомплектом и баллистикой горной пушки, возможностью ведения огня шрапнелью или гранатой, в том числе с закрытых позиций. На новом этапе начала возрождаться полковая артиллерия, упраздненная в Русской армии более чем за сто лет до того. В 1923 г. в штат стрелкового полка РККА ввели полковую артиллерию, и ее временно вооружали 37-мм пушками обр. 1915 г. и МакКлена и даже полевыми пушками обр. 1902 г. А в 1927 г. на вооружение приняли 76-мм полковую пушку, ставшую прямым развитием пушки обр. 1913 г.

К открытию Петроградской межсоюзнической конференции в начале 1917 г. Ставка Главковерха установила следующую норму снабжения армии траншейными 37-мм пушками обр. 1915 г. или пушками МакКлена — по одной 4-орудийной батарее на каждый пехотный полк. Расчеты показывали потребность в 2 748 траншейных пушках. Между тем к январю 1917 г. в армии, по данным Е.З. Барсукова, имелось всего около 450 траншейных орудий нескольких систем, включая: 76-мм пушки обр. 1910 г. — 144, 47-мм пушки Гочкиса — 93, 37-мм пушки обр. 1915 г. и МакКлена — около 200.

Тогда же, в январе 1917 г., помощник начальника штаба Главковерха сообщал военному министру генералу Беляеву мнения, высказанные на совещании командующих фронтами в декабре 1916 г., о необходимости скорейшего снабжения армии средствами ближней борьбы — траншейными легкими пушками малого калибра и в особенности минометами, которые являются отличным средством для разрушения искусственных препятствий и окопов и сильного морального воздействия на противника.

Предыстория этого вопроса была тесно связана с опытом русской армии. Во время обороны Порт-Артура в 1904–1905гг. русские офицеры мичман С.Н. Власьев и капитан Л.Н. Гобято создали первый миномет. Этот опыт как-то оценили только в России и Германии. Правда, в России предпочли новую 6-дм нарезную мортиру, в Германии разработанные накануне войны минометы придали саперам.

Первая мировая война породила стремительную «гаубизацию» артиллерии — позиционные формы борьбы требовали орудий с навесной траекторией стрельбы и более могущественным действием снарядов. И в «траншейную» артиллерию кроме легких пушек вошли соответствующие орудия с крутой, мортирной траекторией — бомбометы и минометы. В большинстве своем эти орудия были дульнозарядными с калиберной миной или по схеме Гобято-Власьева — с надкалиберной миной, вставлявшейся в ствол своим хвостом-стержнем. Создавались эти новые орудия спешно и с изрядной долей импровизации, что породило большое разнообразие схем и образцов у всех воюющих сторон. В русской армии поначалу не было даже строгой системы в названиях «бомбомет» и «миномет». С конца 1915 г. «бомбометами» стали называть орудия, ведущие огонь снарядами осколочного действия, «минометами» — фугасного (для разрушения укрытий, что и обусловило большую популярность минометов). Уже после войны эти типы орудий объединились в одном названии «миномет».

Уже на 23 января 1915 г. единовременная потребность в минометах (бомбометах) оценивалась в 4550 штук, ежемесячная потребность в минах — 80 000 штук. К этому времени успели заказать Петроградскому орудийному заводу и ЦВПК 3960 58-мм минометов Дюмезиля, Ижорскому заводу — 28 58-мм минометов Лихонина (под такую же мину) и 212 47-мм и 500 20-мм минометов Лихонина.

Стрельба из 47-мм миномета Е.А. Лихонина оперенной надкалибернои миной

Только в августе 1915 г. в ГАУ поступило первое определенное требование Ставки — сразу на 10 000 бомбометов. И 17 августа 1915 г. I отдел Арткома ГАУ сообщал: «В настоящее время орудия этого рода заказаны следующих типов:

58-мм минометов системы Ф.Р. — 1500

91-мм бомбометов системы Г.Р. — 2300

6-дм мортир по типу Эрхарда, измененных Путиловским заводом, — 60

6-фнт мортир Кегорна — 50

47-мм минометов системы капитана Лихонина — 240

Бомбометов Азена с гранатой Эксцельсиор — 1000.

Имеются сведения, что штабом I Армии заказан и уже состоит на вооружении легкий миномет системы Гостинского, а штабом III Армии — бомбомет системы поручика Василевского.

…Следовало бы заготовить по 500 выстрелов на каждое орудие, увеличив это число по мере выяснения действительной потребности».

Тут можно отметить спешность заказа нового типа оружия, широкую импровизацию в заказах — в том числе командованием армий. Обращались даже к давно устаревшим системам — пример тому 6-фунтовые мортиры Кегорна системы конца XVII века, с деревянной установкой и сферической гранатой с дистанционной трубкой.

I отдел Арткома ранее уже высказал мнение, «что впредь следует заказывать лишь 58-мм минометы системы Ф.Р. и 91-мм системы Г. Р.». То есть предпочтение отдали уже более-менее отработанным зарубежным системам — французскому миномету Дюмезиля (Ф.Р. — «франко-русский) и германскому бомбомету (Г.Р. — «германо-русский»). Французская система была доработана капитаном Лихониным. Миномет «Дюмезиля русского типа» отличался от французского прототипа, в частности, станком конструкции Соколова, имел прицел типа квадрант, для переноски мог разбираться на две части. Снаряд к бомбомету «Г. Р.» русского производства разработал член Арткома ГАУ Дзержкович, в 1916 г. бомбомет был усовершенствован конструктором Седых.

В октябре 1915 г. ГАУ передало Всероссийским земскому и городскому союзам заказ на 2875 9-см бомбометов и 2 млн. снарядов к ним.

11 октября 1915 г. Штаб Верховного Главнокомандующего просил Военное министерство «принять усиленные меры к снабжению армии минометами и бомбометами», указав желательную норму снабжения пехоты «4 таких орудия на батальон». Между тем, согласно докладу военного министра от 17 октября 1915 г., к тому времени на фронты было отправлено всего «208 бомбометов и к ним снарядов — 24 800», включая 40 мортир Кегорна и 168 9-см бомбометов. Неудивительно, что, как в случае с ручными и ружейными гранатами, в войсках появлялось немало самодельных минометов и бомбометов — в основном из пушечных гильз — с самодельными же снарядами. К 1916 г. количество таких бомбометов и минометов достигло 10 тысяч. И упомянутый в разделе о гранатах приказ Ставки от марта 1916 г. о запрете в зоне боевых действий самостоятельных опытов и работ по вооружению касался и таких «самоделок», часто более опасных для своих войск, нежели для противника.

58-мм миномет «Ф.Р.» на деревянном станке с колесами Невского завода, с оперенной надкалиберной железной миной

К концу 1915 г. Ставка требовала дать армии 4550 минометов, но военный министр Поливанов своей властью увеличил это число до 9500, основываясь не столько на требованиях из войск, сколько на «корреспондентских обследованиях» Действующей армии «общественными деятелями». Их энергия в этом вопросе была понятна — миномет казался орудием, достаточно простым для производства частной промышленностью, которую, по сути, «общественные деятели» и представляли.

Однако к концу декабря 1915 г. Московский ВПК должен был сдать 225 бомбометов из заказанных ему 500, но не сдал ни одного, и потом срок сдачи заказа пришлось несколько раз продлевать. По заказам, распределенным через тот же ВПК, к 1 декабря 1915 г. подлежало сдаче 440 518 снарядов к бомбометам, но реально сдано только 6500. Из 50 000 мин к минометам Дюмезиля, подлежащих сдаче с 1 января 1916 г., на указанный срок не сдано ни одной. К 1 января 1916 г. военно-промышленные комитеты должны были поставить 2 250 750 снарядов к бомбометам, поставлено всего 91 136, мин к минометам подлежало сдаче 152 221, сдано только 119. Тут стоит учесть, что частные предприятия поставляли корпуса, снаряжение должны были вести казенные заведения, но и они испытывали проблемы со своевременной поставкой взрывчатых веществ и производством взрывателей.

Бомбометы и минометы начали поступать в войска во второй половине 1915 г. Последовательность поставки, по документам Особого совещания, выглядела так:

Наименование 1915 г. Всего с начала войны июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 76-мм пушки 132 150 219 232 271 200 1920 Бомбометы — 75 275 250 723 681 2004 Минометы — — — — 293 991 1284 Снарядов к бомбометам — 29 000 90 779 290 251 98132 485 153 993 285 Снарядов к минометам — — — — 4 376 22 572 26 948Здесь также следует учесть расхождения между количеством «заготовленного» вооружения и поставленного в войска. Так, за ноябрь 1915 г., по данным ГАУ, было получено 723 бомбомета от отечественных заводов и 250 из-за границы, минометов — соответственно 173 и 176.

19 января 1916 г. генерал Гермониус сообщал из Лондона, что британское правительство выдало фирме «Виккерс» заказ на «бомбометы простой и остроумной конструкции», описав миномет капитана Стокса и запросив, «следует ли вступать в переговоры». Но минометов Стокса русская армия не получила.

В мае 1916 г. Упарт определила нормы снабжения войск бомбометами и минометами — по 8 бомбометов или 4 миномета на полк, причем и в том и в другом случае половина орудий находилась при полку, а половина считалась принадлежностью фронта и придавалась полкам по мере надобности. В штатный расчет пехотных полков была включена «команда траншейных орудий», а в полковой обоз были включены соответствующие перевозочные средства. На середину 1916 г. считалось, что потребность до 1 июля 1917 г. составляет 7000 бомбометов и 3500 минометов, и эта потребность обеспечивается выданными заказами.

До ноября 1916 г. было сдано 8524 шт. 9-см бомбометов и 2 788 570 снарядов к ним, 1560 шт. 58-мм минометов. Интересно увидеть, что поначалу бомбометам отдавалось определенное предпочтение перед минометами.

ПОСТАВКИ ПРЕДМЕТОВ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАБЖЕНИЯ ЦВПК

Показатель Количество Срок поставки До сентября 1917 г. В сентябре 1917 г. подлежало поставке сдано подлежало поставке сдано 16-лин. мортирок Карнаухова 2000 01.09.1917 2000 1400 — 450 58-мм миномет «Дюмезиль» 2000 01.06.1917 2000 1445 — 30 Мин к 58-мм миномету 855 000 — 829 526 528 186 25474 69 460 Мин стальных 47-мм системы Лихонина 200 000 08.03.1917 — — — — Чугунные гранаты германского образца 182 330 01.09.1916 182 330 166358 — — Ручные гранаты обр. 1914 г. 4948730 01.03.1917 4 948 730 4773207 — 13 077 Гранаты Новицкого 400 000 01.08.1917 400 000 71600 — 12 940 Ружейные гранаты — — — — — — 8-лин. Рдултовского 120 000 01.07.1917 120000 35 370 — — 16-лин. Карнаухова, Павловского и Сегаль 500 000 25.11.1917 400 000 400 000 50 000 50 000 3-лин. Зеленского 100 000 15.04.1917 100 000 20 927 — 11758 3-лин. Зеленского 300 000 01.01.1918 220498 220498 11677 11677По данным Е.З. Барсукова, русскими заводами было выпущено:

Орудие 1915 1916 1917 Итого 9-см бомбомет Г. Р. 1 548 10 750 221 12 519 Бомбометы Петроградского металлического завода — 100 — 100 58-мм минометы Ф.Р. 1 284 1333 804 3 241 89-мм минометы Ижорского завода — 6 107 113 20-мм минометы Лихонина — 73 — 73 47-мм минометы Лихонина 154 500 113 767 155-мм окопные мортиры Эрахардта — 60 — 60 155-мм окопные мортиры Петроградского металлического завода — — 100 100 Бомб к бомбометам разных систем 373 285 6 834 931 744 862 7 953 078 Мин к минометам разных систем 26 948 719181 822 360 1 568 489В то же время из-за границы было поставлено:

Орудие Заказано Получено 1915 1916 1917 Итого Великобритания 9,45-дм тяжелые минометы короткоствольные 50 — — 30 30 89-мм тяжелые минометы русской системы Ижорского завода — — — 33 33 Франция Бомбометы Аазена — 456 472 — 928 58-мм легкие минометы №1 160 — — 60 60 58-мм легкие минометы №2 460 — — 50 50 240-мм минометы длинноствольные 120 — — 12 12 США 37-мм пушка МакКлена — — 18 200 218 Всего Бомбометов разных — — — — 928 Бомбы к бомбометам — 620 000 381 365 — 1 001 365 Минометов разных — — — — 188 Мин к минометам — — 127 940 120 425 248 005В упомянутом письме помощника начальника штаба Главковерха военному министру Беляеву от января 1917 г. среди прочего говорилось: «Наша пехота настойчиво требует минометы, считая их как бы своей артиллерией. При усилении снабжения минометами возможно сократить производство бомбометов, которые как орудие борьбы в значительной степени уступают минометам».

Всего до 1 июля 1917 г. в армию было подано 13 395 бомбометов (из них около 12 500 модели «Г. Р.») и 4095 минометов, а состояло к 1 июля на вооружении армии 6920 бомбометов и 1514 минометов. Убыль в примерно 6500 бомбометов и 2500 минометов нормальна для оружия переднего края.

Согласно докладу начальника Упарт от 18 января 1917 г., бомбометами армия была обеспечена полностью (по 8 на пехотный полк), легких же минометов было около 50% от положенного (это были в основном 58-мм Дюмезиля и 47-мм Лихонина, а также 20-мм Лихонина и 240-мм французские), также формировались батареи тяжелых минометов при ТАОН. С конца мая 1917 г. начали формироваться минометные дивизионы по 4–5 батарей (по 16 легких 58-мм минометов в каждой), такие «легкоминометные» дивизионы могли придаваться пехотным соединениям на главном направлении действий.

Всего, по документам Особого совещания, с начала войны по 1 января 1917 г. русская армия получила:

Наименование Всего поступило В том числе Отправлено на фронт От отечественных заводов Из-за границы По заказу ГАУ По заказу ЦВПК 76-мм легкие скорострельные пушки 1920 1584 — 336 Арисака 1800 Бомбометы (с августа 1915 г.) 2004 450 1008 456 из Франции 1540 Минометы (с ноября 1915 г.) 1284 879 406 — — Снаряды к бомбометам 993285 232 000 121.285 620 000 из Франции 237 615 Снаряды к минометам 26948 26 829 119 — — Ручные гранаты 4687 945 3 426 945 — 1 231 000 из Англии 30 000 из Японии 4 588 590 Винтовки 1547976 867 805 — 118181 из Франции 80 310 из Америки 481 680 из Японии 1 504 861 Пулеметы 6094 5027 — 1067 из Америки 6027 Патроны 15 50 742 292 1 400 280 000 — 45 454 292 из Франции 300 000 000 из Японии 1 340 464 850Е. 3. Барсуков приводит такие цифры работы русской промышленности по изготовлению предметов артиллерийского снабжения за 1914–1917 гг.

Наименование … Количество изготовленных

76-мм полевые пушки … 8294

76-мм горные пушки … 916

76-мм короткие штурмовые пушки … 173

122-мм полевые легкие гаубицы … 1389

Бомбометы … 10 970

Минометы разных систем и калибров … 2940

76-мм патроны для полевых пушек … 38 098 200

76-мм патроны для горных пушек … 2 987 470

114-мм и 122-мм гаубичные выстрелы … 4 771 620

3-лин. винтовки … 3 286 230

3-лин. станковые пулеметы … 27 930

3-лин. патроны к винтовкам и пулеметам … 4 386 488 000

Можно сравнить плотности сил и средств в операциях на Русском и на Западном театрах Первой мировой войны. Возьмем для примера наиболее удачную и тщательно подготовленную наступательную операцию Юго-Западного фронта летом 1916 г., известную как «Луцкий» или «Брусиловскии» прорыв. Это важно для нашей темы, поскольку позволяет оценить условия, в которых действовала пехота и то, на какую поддержку она могла рассчитывать.

Подвоз боеприпасов войскам с помощью полевой узкоколейной железной дороги. 1916 г.

Вьючный обоз для подвоза войскам боеприпасов и воды на лошадях и осликах

На одну дивизию приходилось фронта, км Плотность на 1 км Среднее количество орудий на дивизию орудий легких орудий тяжелых Русский фронт. Луцкий прорыв 22 мая 1916 г., русские, участки прорыва 8-я армия 2,5 14 6 70 11-я армия 5 7,4 3,4 7-я армия 4 11,5 около 2 9-я армия 5 13 около 3 Западный фронт Шампань, 25 сентября 1915 г., французы 1,25 31 25 80–90 Сомма, июль 1916 г., французы около 1 30 43 около 90 Наступление Нивеля, 16 апреля 1917 г., французы 1,5 50 49 125–130 Камбрэ, 20 ноября 1917 г. до 2 85 орудий и 32 танка около 140 Наступление в Пикардии, 21 марта 1918 г., участок прорыва 18-й германской армии 2,8 46 40 150Как вспоминал А.И. Деникин: «Несомненно, армия наша отстала; но в 1917 году она была несравненно лучше снабжена материально, богаче артиллерией и боевыми припасами, богаче, наконец, опытом своим и чужим, чем хотя бы в 1916 году. Техническая отсталость наша — свойство относительное, постоянное, одинаково присущее всем периодам мировой войны, до начала революции, значительно ослабевшее к 1917 году». В войне достаточно явно проявилась взаимосвязь между «духом» войск и «материей» вооружений и военной техники. «Прав был Гинденбург, говоря, что выиграет войну тот, чьи нервы крепче, — писал Брусилов. — У нас они оказались наиболее слабыми, потому что мы должны были отсутствие техники восполнять излишне проливаемой кровью».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК