В Луцком прорыве

В начале книги уже говорилось, что в ней не будет разбора отдельных операций Первой мировой войны. Тем не менее особенности действий пехоты в наступлении Юго-Западного фронта летом 1916 г., известном как Луцкий прорыв, или Брусиловское наступление, стоит рассмотреть особо. Не только потому, что это самая знаменитая и изучаемая операция на Русском фронте той войны, но и потому, что в ней можно яснее всего увидеть реализацию накопленного русской армией боевого опыта, методы решения тактических проблем «позиционной» войны, а также применение пехотой новой системы вооружения и новых боевых порядков и приемов.

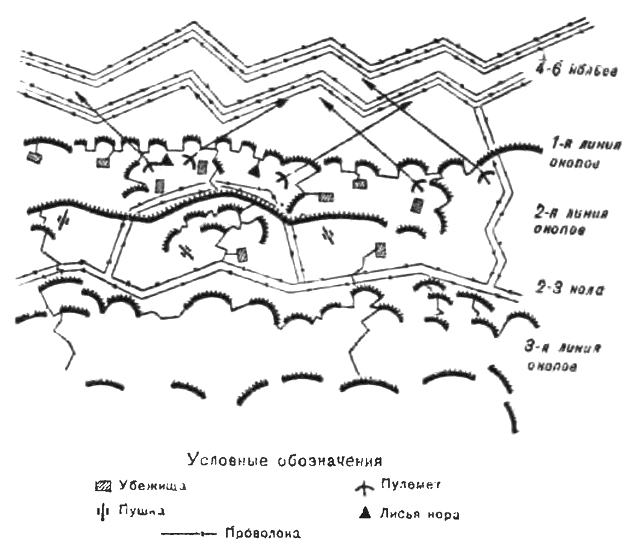

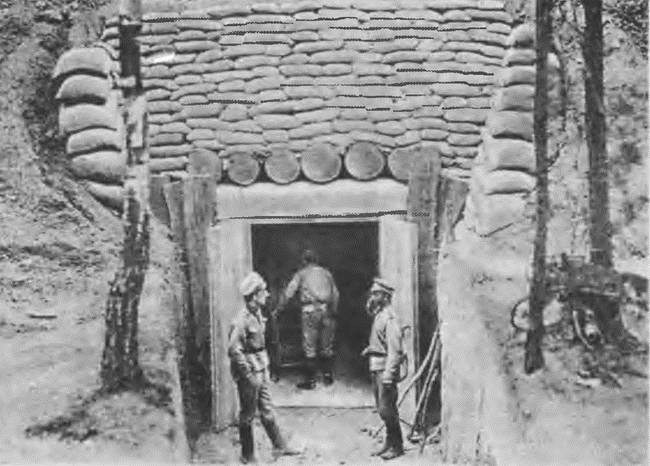

Перед армиями фронта стояла проблема штурма и преодоления тщательно подготовленной обороны. Оборона австро-венгерских войск готовилась не менее девяти месяцев, постоянно поправлялась и совершенствовалась. Позиция состояла, как правило, из трех полос глубиной до 10–12 км. В каждой полосе, имевшей глубину до 4 км, имелось 2–3 траншеи. При оборудовании позиций австрийцы широко пользовались опытом германской армии, полученным на Западном фронте. Первую траншею старались проводить по командующим высотам. Траншея имела глубину 3,5–4 м, стрелковую ступень, траверсы, убежища. Вдоль траншей через 80–100 м выполнялись небольшие укрепленные оборонительные сооружения — чаще всего в виде железобетонных башенок для пулеметов, артиллерийских наблюдателей и орудий мелкого калибра (до 57 мм). Много было стальных щитов для наблюдателей и стрелков, лисьих нор (емкостью до взвода) и погребов с покрытием из железобетонных балок для хранения патронов и ручных гранат, целая система многочисленных ходов сообщения связывала передовые траншеи с тылом. Убежища, расположенные непосредственно за первой траншеей, были глубоко врыты в землю и рассчитаны на защиту от снарядов тяжелой артиллерии (152–203-мм бомб), имели перекрытия из не менее чем двух рядов бревен, некоторые — с железобетонными конструкциями. Каждая землянка вмещала в себя до одного взвода, была оборудована нарами, печами, стены обшиты циновками, в офицерских землянках имелись железные кровати, мебель, кафельные печи. В окопах весьма обильно были расставлены пулеметы (включая замаскированные пулеметы во всех исходящих и входящих углах траншеи), траншейные пушки, бомбометы, минометы с большим запасом боеприпасов. Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем. Кроме изломов в начертании траншей, для фланкирования позиций использовались выдвинутые вперед пулеметные капониры. Многие пулеметные гнезда имели бетонированные бойницы. Ходы сообщения между траншеями были приспособлены к обороне заранее подготовленными стрелковыми и пулеметными ячейками и окаймлением проволочным заграждением и представляли собой отсечные позиции, способные задержать распространение противника на соседние участки в случае его прорыва. Местные предметы, имевшие более-менее важное тактическое значение, были превращены в сильные опорные пункты, укрепленные лучше, чем промежутки между ними, фланкирующие друг друга огнем и приспособленные к длительной обороне. Каждая полоса была прикрыта 2–3 многорядными полосами проволочных заграждений (в 19–21 ряд кольев под Луцком, расстояние между полосами — 20–50 шагов одна от другой), а также самовзрывающимися фугасами (с чекой взрывателя, выдергиваемой при прикосновении или спотыкании о проволоку), камнеметами. Перед проволочными заграждениями передовых окопов иногда имелись окопы для полевых караулов, в свою очередь, прикрытые проволочным заграждением. Такие полевые караулы имели сообщение с передовыми окопами по ходам сообщения, проложенным под проволокой. Некоторые ряды проволочных заграждений были оплетены толстой стальной проволокой, плохо поддававшейся резке ножницами; в некоторых местах проволочные заграждения защищались сетками от забрасывания на них ручных гранат, на некоторых участках — электрифицировались. Иногда перед бруствером окопа устраивали волчьи ямы и рвы с проволочной сетью на заостренных кольях, хотя в целом опыт войны показал неудобство таких препятствий — колья заваливались и разбивались при артиллерийской подготовке, после чего ямы и рвы становились готовым укрытием для противника прямо перед своими окопами.

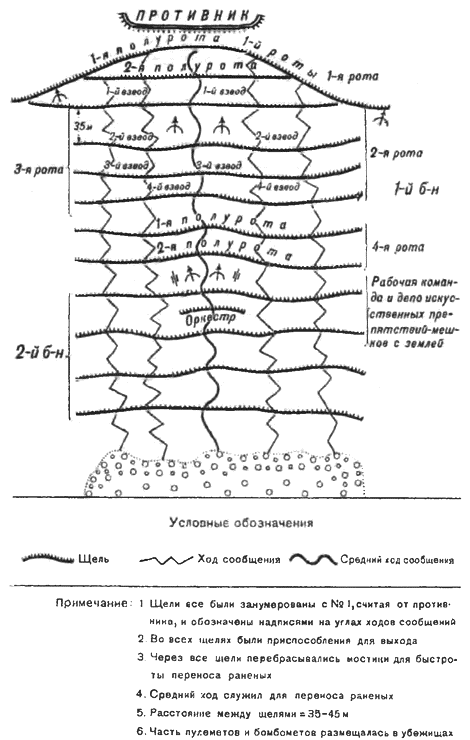

Схема участка русской укрепленной позиции под Луцком. Стоит отметить плотность убежищ и «лисьих нор» в первой линии окопов, ходы сообщения, проволочные заграждения как перед первой линией, так и между линиями окопов, расположение пулеметов и орудий

Вторая траншея (линия окопов) была удалена от первой на 70–100 м, третья — еще на расстояние от 100 до 400 м (в зависимости от профиля местности). Вторая траншея была оборудована значительно слабее, но также имела полосу препятствий и многочисленные убежища. Интересно замечание А.М. Василевского, участвовавшего в Брусиловском наступлении: «Австрийские укрепления отличались от немецких той особенностью, что немцы вторую и третью линии обороны делали едва ли не сильнее первой, австрийцы сосредоточивали главные усилия именно на первой». При этом большие силы держались на первой позиции только днем, на ночь основная часть пехоты отводилась на отдых в прочные убежища второй и третьей линий, в первой линии оставлялись пулеметчики, наблюдатели и дежурные подразделения. Брусилов, однако, писал в приказе по войскам: «Нужно иметь в виду, что наш противник нормально основывает всю силу своей обороны на второй линии окопов, и задержка на первой линии подвергает войска сосредоточенному огню противника». Удержать первую линию австрийцы пытались не столько живой силой, сколько артиллерийским и пулеметным огнем, отводя при необходимости большую часть бойцов в убежища второй линии, дабы накопить силы для контратак. В третьей линии австрийских окопов располагались вторые эшелоны батальонов, частью — полков. На расстоянии 1–2 км от первой линии располагались прочные убежища для командиров и штабов с блиндированными наблюдательными пунктами. Австрийские позиции снабжались электрическим освещением, оснащались прожекторами, неплохо были оборудованы в санитарном отношении. Недостатком была слабая маскировка пехотных позиций.

Взятый в плен в первый день наступления офицер австрийской 70-й дивизии на допросе заявил: «Наши позиции неприступны, и прорвать их невозможно. А если бы это вам удалось, тогда нам не осталось бы ничего другого, как соорудить грандиозных размеров чугунную доску, водрузить ее на линии наших теперешних позиций и написать: «Эти позиции были взяты русскими, завещаем всем — никогда и никому с ними не воевать» (жаль, что столь здравые мысли быстро забываются).

Соотношение сил сторон в полосе Юго-Западного фронта к началу наступления:

Русские армии Дивизии Штыки и сабли Орудия пехота кавалерия штыки сабли легкие тяжелые русские австрийцы русские австрийцы русские австрийцы русские австрийцы русские австрийцы русские австрийцы 8-я 15 13 7 3 202 125 137 600 22 819 9700 640 375 76 174 11-я 8,5 10 1 2 124 707 128 000 5914 4600 360 312 22 159 7-я 7 7 3 1 101 081 81 540 12 273 3000 322 264 23 62 9-я 10 9 4 4 145 394 101 000 19 030 10 000 448 350 47 150 Всего 40,5 39 15 10 573 307 448140 60 036 27 300 1770 1301 168 545Как видно, русским войскам предстояло вести наступление без значительного превосходства в силах и тем более в технических средствах. Только на участках прорыва армий удалось создать превосходство: в пехоте — в 2–2,5 раза, в артиллерии — в 1,5–1,7 раза. Для прорыва хорошо укрепленной полосы маловато.

Инженерная подготовка наступления велась с мая 1916 г. Чтобы сохранить пехоту для лобового удара по столь хорошо подготовленной обороне, ее необходимо было скрытно подвести на расстояние до 200–300 шагов от переднего края обороны противника (а лучше еще ближе, в зависимости от местности), с которого она могла бы броситься в атаку. Это требовало построения выдвинутых вперед инженерных плацдармов, которые обеспечивали: подведение атакующих частей скрытно на ближайшие дистанции к противнику, их развертывание перед атакуемыми объектами и одновременность их атаки; высокую степень защищенности личного состава, выходящего в исходное положение для наступления; скрытный подход свежих сил на усиление атакующих частей. В преддверии планировавшегося весной — летом 1916 г. наступления инженерные плацдармы готовились также и на Западном, и на Северном фронтах, но свою роль продемонстрировали именно в действиях Юго-Западного фронта.

В часы отдыха

Убежище от тяжелых артиллерийских снарядов

Подготовка инженерных плацдармов велась постепенно. Пехотные части по ночам выдвигались из передовой траншеи на 100–200 шагов вперед и устраивали окопы, которые затем постепенно развивали в траншеи, обнося их рогатками с колючей проволокой. Такое выдвижение производилось перебежками, но это приводило к лишним потерям — не среди перебегающих, а среди оставшихся в траншее: перебежка выдавала нахождение в ней солдат, и австрийская артиллерия быстро наносила удар.

Поэтому в 3-й Заамурской дивизии, например, предпочитали сближаться с противником, прорывая в его сторону окоп — сапу (та самая «тихая сапа»). На плацдармах строилось несколько параллельных рядов окопов. Работы затруднялись тем, что весеннее таяние снега разрушило часть уже готовых окопов и заграждений, и приходилось ждать просыхания почвы для возобновления работ.

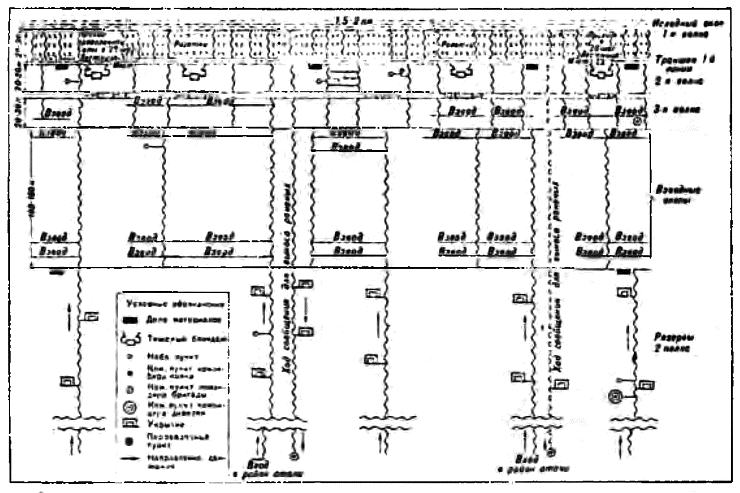

Подготовку инженерного наступательного плацдарма можно проследить на примере участка 2-го корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта. Участок атаки корпуса намечался шириной 7,5 км, причем для непосредственного прорыва были подготовлены два участка протяжением по фронту около 2 км каждый.

Схема работ, проводимых на инженерном плацдарме пехотной дивизии перед наступлением. Отметим распределение подразделений и наблюдательных пунктов, подготовку заграждений и проходов, склады («депо») инженерных материалов в передовых траншеях, количество ходов сообщения для прохода атакующих частей и для выноса раненых

Плацдармы включали 6–8 параллельных траншей, а на непосредственных участках прорыва — 10–12 траншей. Траншеи отрывались на расстоянии 70–100 м одна от другой. Глубина траншей достигала 2,5 — 3 м, ширина по дну делалась не менее 1 м в расчете на то, что в траншее должны поместиться рядом две шеренги. Насыпь делалась небольшой, местами маскировалась, в ней делались бойницы, обычно прикрываемые небольшими козырьками. Ближайшие к противнику окопы прикрывали рогатками. Вместе с пехотными подразделениями к первой траншее подтягивали и пулеметы. Так, по два станковых пулемета держали уже позади окопов передовой роты и по одному на фланге, часть пулеметов и бомбометов размещали в убежищах позади передового батальона. Пулеметы ставили и в вынесенных вперед гнездах перед первой траншеей. А.М. Василевский, вспоминая об оборудовании позиций передовых частей в мае 1916 г., описывает «пулеметные гнезда с трехсторонним обстрелом», на которые пулеметы ставились ночью, а днем скрывались в окопах. Перед первой траншеей имелись проволочные заграждения в несколько рядов. Через каждые 14–15 м устраивались траверсы, а местами — «шрапнельные ровики» (щели, прорытые от окопа перпендикулярно вероятному направлению обстрела) и блиндажи. На каждую роту, которой предстояло участвовать в атаке, оборудовалось по одному убежищу. Траншеи были снабжены большим количеством указателей, обозначавших фланги рот. Все траншеи соединялись между собой разветвленной сетью ходов сообщения, достаточно глубоких для движения в них пехоты укрыто от взоров противника. Траншеи и ходы сообщения имели ступенчатые выходы или приставные лестницы для быстрого выскакивания. Все линии окопов инженерного плацдарма соединялись ходами сообщения с окопами основной позиции. Так, в 11-м корпусе таких ходов сообщения было выполнено по четыре на каждый батальон, причем два из них предназначались для движения вперед, а два — для выноса раненых и отхода назад. Корпусам были приданы гидротехнические отряды для постройки колодцев — большое количество войск, ожидавшееся количество раненых требовало больших запасов воды.

Всего на указанном участке было построено до 70 км окопов, ходов сообщения и траншей. Характерно, что параллельно инженерными войсками фронта велись большие работы по ремонту имеющихся и строительству новых дорог, колонных путей и мостов.

Вид окопа изнутри. В 1916 г. предпочтение отдается узкому глубокому окопу с низким бруствером, обшитыми досками и бревнами стенками

Централизация управления и необходимость оперативного контроля за обстановкой и реакции на ее изменения требовали «спускать» штабы в войска и их работы на тактическом уровне. Штабы всех частей и соединений и все командиры подразделений имели замаскированные командно-наблюдательные пункты. Для командира корпуса, командиров дивизий и полков командно-наблюдательные пункты строились с противоснарядными убежищами.

Для артиллерии кроме основных и запасных позиций, пороховых погребков подготовили большое количество наблюдательных пунктов, укрытий для телефонных станций. Артиллерийские наблюдательные пункты приближались к пехоте.

На центральном инженерном складе — в 5–6 км от передовой — заготовлялись средства для преодоления проволочных заграждений. Имущество доставлялось в пять полковых инженерных складов. По данным, приводимым Д.М. Карбышевым, на складах размещались и были выданы войскам:

1) штыковые ножницы — по числу винтовок головных частей,

2) дымовые шашки — по 400 на полк,

3) земленосные мешки — по 2–3 на каждого бойца,

4) большие лопаты — по 500–1000 на полк,

5) ручные ножницы для резки проволоки — по 10 на головную роту,

6) кошки с тросами и другие приспособления для уничтожения препятствий,

7) легкие мостики, готовые соломенные маты, мостки, хворост, запас плетней, рогаток, ежей.

На каждую головную пехотную роту атаки готовились по две специальные команды для подрыва проволочных сетей — каждая из трех человек с пудовыми подрывными зарядами. Поскольку саперов для всех этих работ не хватало, резчиками проволоки, подрывниками становились пехотинцы, пехотные разведчики участвовали в уничтожении вражеских фугасов. То есть происходил процесс, известный как «частичное осаперивание пехоты».

Расчистка секторов обстрела перед линией окопов

Перед атакой в своих проволочных заграждениях проделывались проходы коленчатого типа. Их принимали под охрану пехотные командиры на своих участках.

Скрыть столь масштабную подготовку наступления было невозможно. Поэтому, дабы скрыть от противника направления главных ударов, в каждом корпусе готовилось по два направления. На ряде участков были созданы ложные инженерные плацдармы схожих очертаний, но с глубиной траншей и ходов сообщения всего 20–35 см, устанавливались ложные батареи. Войска применяли маскировку своих позиций различными местными средствами, а также краскомаскировку.

Позиционная война не в меньшей, если не в большей степени, нежели маневренная, потребовала усложнения и централизации войсковой разведки. Составной ее частью была сеть заранее оборудованных наблюдательных пунктов пехоты и артиллерии в передовых окопах, постов подслушивания. Офицеры, включая высших начальников и офицеров Генштаба, проводили личную рекогносцировку местности. Проводились и поиски пехотных отрядов под командованием офицеров в неприятельское расположение. Причем пехотные разведчики, кроме прочего, получали специальные инструкции по инженерной разведке. Войска не выводили на передовые позиции, но командирская разведка с этих позиций велась непрерывно.

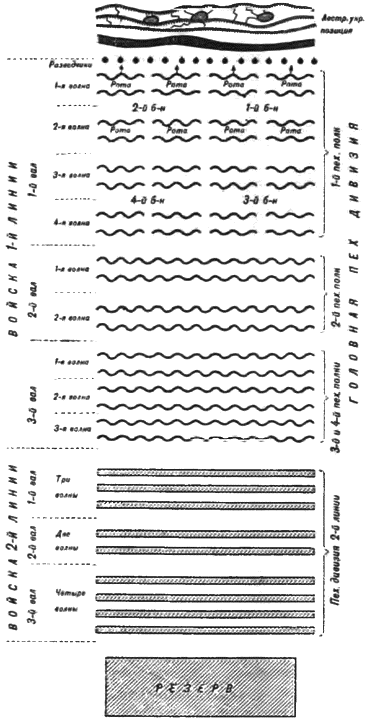

Типовое построение боевого порядка пехоты при прорыве австрийских укрепленных позиций. Головная дивизия и дивизия второй линии практически полностью развернуты в глубоко эшелонированные «валы», каждый из которых составляют волны цепей

Командиров всех степеней старались снабдить картами масштабом 250 саженей в дюйме с подробными данными о расположении противника. Каждая перемена в расположении противника, новый окоп, вновь обнаруженный пулемет или бомбомет наносились на карты и планы.

Фронт атаки должен был быть не менее 10 км, чтобы атакующие части не попали «в тиски», а их боевые порядки не простреливались бы насквозь артиллерией и пулеметами противника с флангов.

Пехота должна была вести атаку волнами цепей. Предполагалось, что дивизия своими полками выстраивает не менее двух «валов». Пехотный полк эшелонирует свои батальоны и роты в них так, чтобы образовать три-четыре волны. Директива Брусилова №1039 командующим армиями от 6 апреля 1916 г. в разделе «Атака пехоты» требовала: «Атакующие волны должны следовать одна за другой на дистанциях в 150–200 шагов. Первая и вторая волна должны быть снабжены ручными гранатами и приспособлениями для прострела проволочных заграждений. Кроме того, вторая и третья волна тянут с собой пулеметы для закрепления захваченных позиций противника. Вторая волна служит пополнением потерь первой волны; третья волна подпирает первые две и служит их ближайшей поддержкой, а четвертая волна является резервом командиров передовых полков».

Впереди первой пехотной волны в редких цепях шли разведчики («рекогносцировочные цепи»). Батальоны полков первого эшелона либо развертывали все роты в одну линию, либо атаковали, имея две роты в первом эшелоне и две во втором. Передовая пехотная волна (волна атаки), в составе которой находились стрелки и «гренадеры», ворвавшись в первую линию вражеских укреплений, должна была не задерживаться на ней, а всемерно спешить захватить вторую линию окопов, где и закрепиться, не давая противнику превратить вторую линию в сильный рубеж обороны. Вторая должна была очистить от противника и закрепить захваченную позицию. Четвертая волна — резерв полков — призвана была атаковать следующую линию укреплений. Получался «глубокий» боевой порядок (для полка глубина боевого порядка составляла 400–600 м, для дивизий — около 1,5–2 км) с равномерным распределением сил без сосредоточения усилий на каком-либо определенном пункте или участке, требующий методичного и замедленного движения. Плотность сил в первых четырех волнах — в среднем один человек на 2 шага фронта.

За волнами следовали резервы для развития успеха или для повторения атаки свежими силами. На позиции резервы нужно было расположить так, чтобы они имели возможность подкрепить наступающие войска на направлении действий ударной группы, закрепить захваченное пространство и в случае нужды противодействовать неприятельским контратакам во фланг. Характерно, что перед атакующими волнами пехоты фактически не ставили задач захвата артиллерийских позиций противника — для этого служили «особо назначенные роты». Разрыва боевого порядка не допускалось. Выдвинувшаяся боевая часть должна была обеспечить «связь» с соседями, приняв боевой порядок уступом на фланге. «Особое внимание, — указывалось в директиве № 1039, — обращать на закрепление флангов, на сосредоточение к ним пулеметов для противодействия контрударам противника с флангов».

В наступлении два полка развертывались в первой линии на фронте 2-3 км. В затылок им развертывались два полка второй линии, на дистанции 0,5 км от полков первого эшелона. Каждый полк первого эшелона на своем участке шириной 1 км по фронту имел два батальона в первой линии и два во второй. Полки второго «вала» (эшелона) также обычно эшелонировали свои батальоны в глубину.

Соответственно принятому боевому порядку располагались передовые части на инженерном плацдарме перед атакой, что можно увидеть на примере 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. В первой линии в четырех параллельных траншеях размещались рядом 20-й и 21-й пехотные полки, причем каждый занимал участок примерно 800 м по фронту и 400–700 в глубину. На позиции каждого полка в первой и второй траншеях располагались рядом передовые батальоны, имея все роты рядом (роты — во взводной колонне), в третьей и четвертой — два батальона второй волны в таком же порядке. Далее находилось еще 4 параллельные траншеи, в которых размещались 10-й пехотный полк (второй эшелон дивизии) и 9-й полк (резерв) с одной ротой саперного батальона.

Подготовка инженерного плацдарма полка перед наступлением Юго-Западного фронта весной 1916 г.

О соотношении сил и средств на Юго-Западном фронте к началу наступления 22 мая 1916 г. можно судить по следующим таблицам (Ветошников Л.В. «Брусиловский прорыв», 1940 г.):

Армия Пехотные дивизии Кавалерийские дивизии Батальоны Эскадроны русские австрийцы русские австрийцы русские австрийцы русские австрийцы 8-я 15 13 7 3 224 180 171 68 11-я 8,5 10 1 2 134 171 49 48 7-я 7 7 3 1 112 92 99 24 9-я 10 9 4 4 160 131 128 92 Всего 40,5 39 15 10 630 574 447 232 Армия Штыков Сабель Автопулеметные взводы Пулеметы Орудия легкие Орудия тяжелые русские австрийцы русские австрийцы русские русские австрийцы русские австрийцы 8-я 202 125 137 600 22 819 9 700 3 890 640 375 76 174 11-я 124 707 128 000 5914 4600 3 + Бельгийский дивизион 525 360 312 22 159 7-я 101 081 81540 12 273 3 000 2 471 322 264 23 62 9-я 145 394 101 000 19 030 10 000 4 486 448 350 47 150 Всего 573 307 448140 60 036 27 300 13 2 372 1770 1301 168 545Заметим, что указанное в таблице число пулеметов составили не только штатные пулеметные команды полков, но и придававшиеся дивизиям отдельные команды. Скажем, 7-я армия для своих соединений получила 14 отдельных пулеметных команд «Кольт», 8-я армия — 18 команд «Кольт» и 1 ополченческую пулеметную команду, 11-я армия — 4 команды «Кольт», 9-я — 3 команды «Кольт» и 1 ополченческую команду. К тому же командиры полков и начальники штабов дивизий часто просто скрывали наличное число пулеметов (пополнявшееся трофейными), опасаясь, что сверхштатные пулеметы попросту отберут. Это позволило увеличить насыщенность войск пулеметами, считая до 30–40 на полк. Число бомбометов колебалось от 7 до 45 на пехотную дивизию.

Что касается боеприпасов, то их запасы оставались ограниченными. «20 млн. патронов, безусловно, не будет, — писал Брусилов командующему 9-й армии генералу Лечицкому, — отпустится все, что возможно, но в значительно меньшем количестве». Уже в ходе наступления 5 июня Брусилову пришлось просить генерала Алексеева о присылке боеприпасов с Северного и отчасти с Западного фронта в связи с началом борьбы с резервами противника: «Было бы жестоко, — писал он, — остаться без ружейных патронов, и это грозило бы уже катастрофой». В войсках еще свежа была память о жестокой нехватке патронов в боях 1915 г.

О положении с боеприпасами можно судить по таким данным на 19 мая 1916 г.:

Армия На винтовку На пулемет Выстрелов на легкое орудие На горное орудие На полевую легкую гаубицу Русские Австрийцы Русские Иностранные 8-я 246 352 12 000 1 002 1 075 725 623 11-я 254 12 000 882 817 511 7-я 245 293 11200 878 670 475 9-я 243 524 12 000 895 1015 457 396Для 9-й армии, например:

Патронов Гранат к полевым и горным пушкам (русским и японским) Бомб к винтовкам к пулеметам русские австрийские русские австрийские Требовалось по расчету штаба 9-й армии На одну винтовку, пулемет, орудие 200 529 12 000 12 000 — — Всего 30 000 000 — 5 700 000 300 000 122-мм гаубичн. — 5200, 152-мм гаубичн. —6000; 152-мм пушечн. — 17 000 107-мм пушечн. — 500 Состояло ко 2 июня 1916 г. На одну винтовку, пулемет, орудие 243 524 12 000 12 000 895 122-мм гаубичн. — 396, 152-мм гаубичн. — 1105, 107-мм пушечн. — 566 Всего 21 000 000 — 5 700 000 99 900 122-мм гаубичн. — 7500, 152-мм гаубичн. — 3300, 152-мм пушечн. — 7380, 107-мм пушечн. — 1698В войсках и местных парках 8-й армии на 19 мая имелось: 6,4 млн. австрийских винтовочных патронов, выстрелов к легким полевым пушкам — 156 900 русских и 52 000 японских, к горным пушкам обр. 1909 г. — 21 900, к гаубицам — 14 400. Некомплект русских винтовочных патронов составлял для армии 2,9 млн. штук. Так что беспокойство Брусилова имело конкретное обоснование. Хотя потребность всегда считается «с запасом». А вот артиллерийские выстрелы приходилось экономить и в легкой, и в тяжелой полевой артиллерии.

За счет прибывающих пополнений постарались довести пехотные дивизии до штатной численности (15 500 бойцов), а кроме того — создать резерв в запасных частях. В каждой пехотной дивизии имелся запасной батальон в составе 6 рот по 250 человек. Так, укомплектования запасных для 11-го корпуса, находившихся в запасных частях дивизий и в армии, достигали 50% от числа бойцов. Большая цифра, но опыт уже показывал, что штурм позиционной обороны противника может при затяжке операции привести к полному исчерпанию этого резерва. Все носимые и возимые запасы продовольствия к началу операции имелись полностью. Общих запасов продовольствия было на 2 месяца. Налицо было и достаточное количество санитарных средств. В пехотной дивизии были дивизионный перевязочный отряд, 2 лазарета и санитарно-дезинфекционный отряд, при войсках находились хорошо оборудованные и снабженные квалифицированным персоналом учреждения Красного Креста, Всероссийского земского союза и др. Так, при 11-й пехотной дивизии кроме штатных учреждений военного ведомства постоянно находились 12-й госпиталь Всероссийского земского союза, банно-прачечный отряд, гидротехнический отряд, на время операции был придан эвакуационный автомобильный отряд. В корпусе были 2 госпиталя, санитарно-гигиенический отряд, эвакуационный автомобильный отряд. Стоит отметить, что к тому времени старались более тщательно проводить сортировку раненых и совершенствовать передовые госпитали, дабы уменьшить количество раненых, отправляемых в глубокий тыл. Не только из-за загрузки железнодорожного транспорта, но из-за увеличившегося «невозвращения» нижних чинов на фронт после излечения.

Пехотные подразделения и части обучали действиям по прорыву укрепленных позиций. В некоторых армиях строились учебные городки с участками позиций, оборудованных по типу тех, которые предстояло атаковать. Солдат и унтер-офицеров обучали разрушать и преодолевать заграждения, метать ручные гранаты, захватывать отдельные участки позиций, применять дымовые шашки, использовать противогазы. Из наиболее подготовленных солдат формировались штурмовые команды — по одной на роту.

Большое внимание уделяли организации взаимодействия пехоты и артиллерии. Задачи пехоте и артиллерии ставились на местности. Создавались артиллерийские группы поддержки, действовавшие в интересах конкретных дивизий и полков, причем в группах выделялись орудия для проделывания проходов в проволочных заграждениях, для разрушения неприятельских окопов, уничтожения пулеметов, подавления пехоты, для борьбы с артиллерией противника. Общее управление артиллерийским огнем на том или ином участке предлагалось организовать при начальнике, руководившем пехотной атакой в сфере непосредственного и личного наблюдения за полем боя. Глубина задач передовых дивизий определялась дальностью стрельбы артиллерийских батарей с исходных позиций, дабы обеспечить пехоте постоянную защиту артиллерии. Расстояние в 200–300 шагов от неприятельской передовой линии, на которое нужно было подвести атакующую пехоту, соответствовало и дальности безостановочного броска в атаку, и безопасному удалению от разрывов своих снарядов. Пехотная атака начиналась непосредственно за артиллерийской подготовкой. Не допускалось какого-либо перерыва между артиллерийской атакой и атакой пехоты.

Для сопровождения пехоты выделяли те орудия, которые могли. Так, в 9-й армии для этого выделили все имевшиеся горные и траншейные пушки (передавались в подчинение командирам пехотных полков), по два взвода (взвод — два орудия) от каждого легкого, конного и мортирного (гаубичного) дивизиона. В 11-м корпусе использовали несколько трофейных 37-мм пушек.

Тщательно организовали связь между пехотой и артиллерией, между общевойсковыми начальниками, а также артиллерийскими. В большинстве случаев телефонные линии связи прокладывались в два провода, причем для этого либо прорывали специальные «телефонные ходы сообщения» (в основном для связи батарей с передовыми артиллерийскими наблюдателями), либо укладывали провода на особых стойках в стенках ходов сообщения. Среди солдат даже провели разъяснительную работу о значении сохранения телефонных проводов. Провода имели бирки для обозначения части, которой принадлежал провод. Передовые артиллерийские наблюдатели, находившиеся в тех ротах и батальонах, которые предназначались для атаки участков, разрушаемых соответственной батареей, всегда имели запасной провод. И все же из-за индукции, утечек, шума от артиллерийского огня, включения в немногочисленные центральные станции большого количества абонентов, не говоря уже о неизбежных разрывах проводов, использование телефона было затруднено. Связь часто поддерживалась посыльными и ракетами, но запас последних был невелик.

Дивизии, находившиеся в резерве, оставлялись в тылу, высылая для подготовки убежищ только рабочие партии, и то по ночам. Лишь за несколько дней до атаки начали выводить на исходные плацдармы войска, предназначенные для ее проведения, расставлять на замаскированные позиции артиллерию, чтобы она могла провести пристрелку целей.

Соотношение сил на участках главного удара составляло:

Армия, фронт прорыва Штыков Орудия легкие Орудия тяжелые Пулеметы русские австрийцы русские австрийцы австрийцы австрийцы русские австрийцы 8-я, 20 км 106 000 40 000–45 000 286 180–200 118 50 85–90 11-я, 10 км 29 365 13 000 74 34 127 7-я, 13 км 44 245 21 540 152 89 28 12 206 193 9-я, 15 км 46 000 20 000 205 145 43 20 250 150Таким образом, не имея значительного превосходства в целом, русские войска смогли создать более значительное превосходство (по пехоте — в 2–2,5 раза, по артиллерии — в 1,5–1,7 раза) на участках прорыва. Такое соотношение, тем не менее, в то время считалось недостаточным для прорыва укрепленной полосы. Однако русским удалось добиться внезапности в плане определения места прорыва и принять меры к тому, чтобы австро-венгерские войска не смогли быстро стянуть силы с неатакованных участков. Успех, достигнутый артиллерией и обеспечивший успех пехотной атаки 22 мая 1916 г., объяснялся отнюдь не количественным превосходством — русские войска уступали австро-венгерским в количестве тяжелых орудий (355 против 600) и запасе выстрелов, — а тщательной подготовкой первого удара и его внезапностью.

В директиве №1039 говорилось: «Ни в коем случае не допускаю перерывов между артиллерийской атакой и атакой пехоты. С другой стороны, пехота не должна предъявлять артиллерии требование бесконечно долго обстреливать огнем атакуемый участок».

Артиллерийская подготовка наступления была сравнительно кратковременной, но интенсивной — выпущено было от одного до полутора боекомплектов. Но выпущены спокойно и с большой пользой. Артиллерия справилась с задачей подготовки проходов в заграждениях (на пробитие каждого прохода выделялось в среднем по две легких полевых пушки) и частичного разрушения передовых окопов противника, а огнем по укрепленным селениям позади окопов подготовила овладение ими пехотой. Так, батареи 15-й артиллерийской бригады проделали в проволочных проходах 23 прохода. В некоторых местах проходы, по свидетельству пехотных начальников, сливались в одну брешь. В 8-м армейском корпусе легкая полевая артиллерия проделала 38 проходов в проволочных заграждениях, а тяжелая разрушила почти всю первую линию окопов, местами совершенно сняв перекрытия в убежищах. 8-й корпус овладел одной, а местами двумя линиями окопов. В ходе артиллерийской подготовки практиковались ложные переносы огня. После переноса огня на вторую линию пехота противника выходила из убежищ в первую траншею, вновь попадала под обстрел, не видя атаки русской пехоты, возвращалась в убежища. На фронте 9-й армии, например, после двух ложных переносов огня мадьярская пехота приняла третий перенос также за ложный, и потому оставалась в убежищах, когда атака уже началась.

Пехота также приняла участие в создании проходов. Ее попытки до начала наступления разрушать проволочные заграждения противника бомбометами и ручными гранатами оказывались обычно безрезультатными. Но на участке 3-й Заамурской пограничной пехотной дивизии (9-я армия), например, в ночь перед наступлением бойцы растаскивали проволоку различными приспособлениями, а с началом артиллерийской подготовки пехота делала проходы удлиненными пироксилиновыми зарядами на шестах. В полосе 7-й армии с 00.30 до 02.00 ночи 23 мая сильные разведывательные партии с саперами проверяют проделанные проходы и расчищают их удлиненными пироксилиновыми зарядами.

Сразу по окончании артиллерийской подготовки пехота переходит в атаку. Тут, несмотря на предварительное обучение, происходит ряд несогласованных действий. В частности, в 11-м корпусе 9-й армии пехота передовых полков поднялась из всех траншей сразу, пренебрегая передвижением по ходам сообщения, так что значительная часть пехоты, двигаясь в колоннах, попала под огонь австро-венгерской артиллерии и пулеметов прежде, чем подошла на расстояние атаки. Однако наступательный порыв пехоты поддерживается отличной работой артиллеристов. Ее движение в атаку поддерживается огневыми завесами подвижного заградительного огня («огневой вал») или постановкой на отдельных участках неподвижного заградительного огня. Бойцы идут в атаку быстрым шагом, по большей частью без стрельбы, частью врываются в окопы, частью, как и было предусмотрено, — поверх, перескакивая через них или накладывая заранее приготовленные мостки.

О захвате передовых окопов Брусилов писал: «Многие убежища разрушены не были, но сидевшие там части гарнизона должны были класть оружие и сдаваться в плен, потому что стоило хоть одному гренадеру с бомбой в руках стать у выхода, как спасения уже не было, ибо в случае отказа от сдачи внутрь убежища металась граната, и спрятавшиеся неизбежно погибали без пользы для дела; своевременно же вылезть из убежищ чрезвычайно трудно и угадать время невозможно. Таким образом, вполне понятно то количество пленных, которое неизменно попадало к нам в руки». Тоже говорится в издании Австрийского министерства обороны и военного архива: «Русская пехота раньше пришла в австрийские окопы, чем австрийские солдаты выскочили из лисьих нор». Кстати, любопытно распоряжение по поводу пленных, данное командиром 32-й пехотной дивизии перед наступлением: «Пленным обрезать на брюках пуговицы и ремни, чтобы они могли идти, лишь «поддерживая брюки» (помните «старый солдатский способ» в кинокомедии «Беспокойное хозяйство»?).

На участке 2-й стрелковой дивизии 40-го корпуса 8-й армии австрийцы просто бросили первую линию окопов, разведчики немедленно проникли в окопы, захватив брошенные противником стрелковые щиты, винтовки и ручные гранаты.

Огонь оживающих пулеметов противника вызвал большие потери в русской пехоте. Плотный боевой порядок постепенно разрежался, почти стихийно разбивался на группы, хотя в то время это считалось недопустимым. К тому же там, где передовые части пехоты, уже потрясенные огнем противника, сталкивались с его узлами сопротивления и атаковали его с нескольких сторон, происходило перемешивание частей. Это несколько ослабило наступательные возможности. Но гибкие действия общевойсковых командиров и артиллеристов позволили пехоте не только закрепить успех, но и продолжить продвижение. Сказалась заблаговременная подготовка. К тому же с начала атаки штурмовые, траншейные и часть легких полевых орудий двинулись в боевых порядках пехоты.

Разумеется, продвинуться удается не на всех участках. Некоторые укрепленные пункты удерживаются противником весьма упорно. Так, в полосе 11-й армии 6-й армейский корпус смог овладеть отдельными высотами в районе расположения противника, но контратаками был отброшен в исходное положение, потеряв в повторных атаках, уже не имевших внезапности, до 50% своего боевого состава. Характерно, что соседний 18-й корпус оправдывал неоказание помощи 6-му корпусу тем, что «снаряды, предназначенные для задач, израсходованы все». Между тем в полосе той же армии 17-й корпус прорвал и захватил три линии окопов. В полосе 9-й армии на участке 11-го корпуса упорно удерживалась австрийцами высота 272. В первый же день наступления роты 42-го Якутского полка неоднократно штурмовали высоту, передвигаясь ползком и перебежками, применяя ручные и ружейные гранаты против пулеметных гнезд и отдельных групп противника. Русская артиллерия не всегда могла поддержать их штурм, опасаясь поразить своих. Пехоте приходилось залегать и отходить под сильным огнем противника. Взять высоту 272 удалось только через несколько дней глубоким охватом с обоих флангов.

Движение пулеметов с пехотными подразделениями и «сопровождение колесами» пехотных частей артиллерией позволяло отражать решительные контратаки противника. Так, 22 мая около 16.00 у Добронуц австрийский кавэскадрон пытался в конном строю атаковать части 126-го полка, вырвавшиеся вперед и уже понесшие потери при штурме позиций мадьяров. Но обстрелянные пулеметами и артиллерией австрийские кавалеристы вынуждены в беспорядке отступить обратно в Добронуц.

Тактические успехи войск не были развиты в оперативный, но этого план операции, собственно, и не предусматривал — войскам ставилась задача прорвать оборону противника и нанести ему по возможности наибольшие потери. Борьба за следующую полосу обороны должна была стать целью следующей операции.

Тактику обороны окопов противника и противопоставленную им тактику наступательного боя можно увидеть из описания боевых действий 6-го стрелкового полка с 22 мая по 2 июня 1916 г.:

«Бои у мест. Олыки

…В 4 часа 22 мая наша артиллерия, бомбометы и минометы открыли сильный огонь, продолжавшийся особенно интенсивно до 10 часов и уже реже весь день и ночь на 23 мая.

Метким огнем артиллерии к 16 часам 22 мая было разрушено проволочное заграждение перед первой линией окопов противника. Противник перешел во вторую линию своих окопов, оставив в первой линии небольшие группы защитников с пулеметами.

Около 16 часов командующий 16-й ротой прапорщик Лубенец с ведома командира батальона произвел разведку в расположение противника, проникнув с 8 стрелками своей роты в первую линию окопов противника, вернулся оттуда, получив необходимые сведения и принеся с собою 15 австрийских щитов, несколько винтовок, гранат, ракет и ящик с патронами. Разведкой этой было установлено очищение первой линии окопов противника, оставление в них небольших групп с пулеметами, характер укреплений, найдено три хода сообщений, соединяющие первые две линии окопов, из которых один был крытый, а также было установлено разрушение заграждений первой линии и части самых окопов.

Всю ночь огонь артиллерии и стрелков мешал противнику восстановить разрушенные искусственные препятствия, и лишь на некоторых участках ему удалось выбросить в сделанных проходах рогатки, которые, однако, утром 23 мая были снесены артиллерией.

23 мая. Утром 23 мая артиллерия наша, бомбометы и минометы вновь открыли сильный огонь по первым линиям окопов и заграждениям противника, продолжавшийся вплоть до 9 часов утра, то есть до атаки…

Ровно в 9 часов, словно по сигналу, выскочила из окопов первая линия (волна) стрелков, за ней, спустя минуту, вторая; их места тотчас же заняли 3-я и 4-я волны; последним было приказано поддержать первые сообразно обстановке.

Одновременно с появлением наших стрелков на бруствере огонь артиллерии был перенесен на третью и четвертую линии австрийских окопов. Первая и за ней вторая стрелковые волны стремительно бросились на первую линию окопов противника, заняли ее, при этом роты 4-го батальона в своем стремительном натиске, не останавливаясь на первой, второй, третьей и четвертой линиях окопов, сразу заняли позицию впереди четвертой линии, положительно сметая все на своем пути. Пройдя через его батареи, роты эти заметили, что следовавшие вначале с ними рядом роты 5-го стрелкового полка остановились сзади на первой и второй линиях окопов противника, и таким образом правый фланг оказался обнаженным. Противник повел яростные атаки с целью отрезать выдвинувшийся слишком далеко вперед 4-й батальон и выручить свою батарею. Здесь батальону этому пришлось выдержать контратак противника. Роты же 5-го стрелкового полка, пользуясь продвижением вперед 4-го батальона, также продвинулись вперед и заняли четвертую линию окопов противника…

…Около 16 часов 1-му батальону было приказано поддержать атаку 4-й дивизии, действуя на левый фланг противника. В исполнение этого приказания 3-я рота и полурота 1-й роты атаковали противника на участке против 4-й дивизии в тыл и захватили при этом в плен 15 офицеров, 400 нижних чинов и 1 пулемет, после чего противник, державшийся весь день в своих первых окопах, несмотря на прорыв 6-го стрелкового полка, бросился назад и, преследуемый 4-й дивизией и нами, отступил в беспорядке назад, местами настигаемый нашими ротами, массами стал сдаваться в плен…

Другая полурота 1-й роты, действуя левее 3-го и 4-го баталионов, вместе с ротами этих баталионов отбросили противника, прикрывавшего своим огнем батарею. Батарея эта была вторично взята полуротой 1-й роты, 10-й и 16-й ротами. После чего, заняв высоту, что юго-восточнее Покашевской рощи, полк стал окапываться, чтобы закрепить за собою захваченное пространство и на этой позиции провел ночь на 24 мая.

В бою на 23 мая у м. Олыки полк взял 6 орудий, 6 пулеметов, 2 миномета, 2 бомбомета и пленных 33 офицера и 1473 нижних чина, много снарядов, инженерного имущества и проч.

Все пройденное полком в этот день пространство и окопы противника были положительно усеяны грудами убитых и раненых австрийцев.

На другой день полк преследовал противника, продвигаясь на запад через д. Покашево, Хорлупы и Романове достигнув дер. Копче, остановился на ночлег, выставив в сторожевое охранение 3-й баталион и команду разведчиков на линии дер. Поддубце.

Бой у дер. Борухово

В дер. Копче полк получил приказание преследовать противника на другой день в с.-з. направлении, следуя через д. Поддубцы, Ворохов, колонию Гуща.

В исполнение этого приказания полк выступил 25 мая, после ночлега, из дер. Копче в 4? часа утра.

В 6 часов утра 1-й баталион, шедший в авангарде, тесня неприятельскую кавалерию и его сторожевое охранение, встретил сопротивление противника на линии дер. Борухово, Вишнево, где противник, очевидно, пытался остановить наше наступление, занял позицию и окопался.

Продвинувшись к противнику под их ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем на дистанции 200–300 шагов и выслав затем для охвата левого фланга одну роту от 2-го баталиона и взвод разведчиков, командир 1-го баталиона повел баталион в атаку. Противник бешеным огнем своим пытался остановить атакующих, но дружной и энергичной атакой семь рот и команда разведчиков обратили его в бегство. Рота, высланная для атаки левого фланга противника, атаковала его с тыла, что окончательно сломило его упорство, и он почти целиком на участке 6-го стрелкового полка сдался в плен. Всего взято в этом бою в плен 16 офицеров и 953 нижних чина, один пулемет, много телефонного имущества, оружия и патронов. Поле боя было усеяно убитыми и ранеными австрийцами. Преследуя остатки разбитого противника и пройдя дер. Борухово, полк остановился на час, привел себя в порядок, после чего продолжал свое движение в западном направлении на колонию Гуща…

…Под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, цепи полка при содействии 2-й батареи 6-го стрелкового артиллерийского дивизиона, удачно бросавшей свои снаряды в окопы противника, подползли к укреплению на дистанцию 300 <шагов>, откуда около 18–19 часов бросились в атаку, подхваченную справа и слева другими частями и с тыла резервами. В несколько минут под ружейным и пулеметным огнем противника роты 1-го баталиона прорвались сквозь проволочное заграждение и, опрокинув защитников укрепления, овладели им. Вслед за прорвавшимся 1-м баталионом хлынули остальные баталионы полка сквозь расположение противника. Прорвавшийся 1-й баталион и правее 2-й, прорвавшийся несколько позже, преследовали его дальше, захватив в плен 4 офицера, 423 нижних чина и 1 пулемет…

После этого прорыва австрийцы слева на участке против кол. Теремно большими массами хлынули в большом беспорядке назад к Луцку. По шоссе к Луцку во весь карьер неслись две артиллерийские запряжки лошадей с седоками, но без орудий, очевидно, брошенных противником ввиду прорыва и обхода нашего в тыл.

По отступающему слева в беспорядке противнику преследовавшие 1-й и 2-й баталионы открыли огонь залпами из пулеметов, что усилило его панику…

За период боев с 22 мая по 2 июня сего года в полку трофеи: пленных 53 офицера и 3024 н. ч. здоровыми и 3 офицера и 214 нижн. чина ранеными, 6 орудий, 7 зарядных ящиков, 8 пулеметов, 2 бомбомета, 2 миномета, 1 огнемет, много снаряжения, оружия, снарядов, патронов и инженерного имущества.

Потери: убито офицеров 4, нижних чинов 128, раненых офицеров 15, нижних чинов 1267.

Командующий полком генерал-майор Иванов».

О боях за окопы, сочетании рукопашных схваток с действиями «гренадеров» свидетельствует реляция командира 16-го пехотного Ладожского полка полковника Синкевича о боях полка за 27–29 мая июня 1916 г.: «… Ровно в 10 часов полк под прикрытием огневой завесы батарей участка перешел в наступление. Движение двух баталионов передовой линии началось двумя волнами, следовавшими одна за другой в соответствии с занимавшимся ими исходным перед атакой положением, причем с началом движения впереди первой волны были выдвинуты партии разведчиков с гренадерами. Одновременно с наступлением передовых баталионов за ними начал движение резервный баталион, имевший целью с очищением впереди идущими баталионами окопов исходного положения, занять последние.

Несмотря на тяжелые условия совершенно открытой местности, по которой приходилось наступать полку, несмотря на силу развитого противником по наступавшим ураганного артиллерийского, пулеметного, ружейного и минометного огня, в полном смысле косившего сотнями людей передовых баталионов, роты, воодушевляемые присутствием среди них своих начальников до командиров баталионов включительно, дружным натиском бросились на упорно державшегося врага и после кровопролитной схватки, сломив сопротивление, овладели первой линией окопов противника.

Ожесточение, с каким встретились друг с другом противники в штыковом бою, в первые минуты атаки не находило себе выражения. Сотни трупов, проколотых штыками, заполнили окопы: люди били один другого штыками, прикладами, а молодцы-гренадеры, воспользовавшись моментом, когда австрийцы, дрогнув, пытались убежать, забросали их бомбами, десятками уничтожая бегущих. Лишь сотни две окруженных австрийцев, побросавших на виду у всех свое оружие, были оставлены полком в живых и отправлены в тыл…

Бой 27 мая 1916 года является одной из крупнейших операций, которые пришлось вверенному мне полку вести за время настоящей кампании, а по достигнутым в нем полком результатам, с одной стороны, и по силе проявленных в нем чинами полка доблести и беззаветной храбрости с другой, бой этот во много раз превосходит все бывшие до него, хотя и не менее удачные боевые действия ладожцев.

Данную ему задачу, во что бы то ни стало овладеть почти что неприступной высотой 389, полк, совместно с 13-м пехотным Белозерским полком, выполнил блестяще, не только заняв сильно укрепленные противником рубежи его позиции на названной высоте, но надежно упрочил за собою взятую твердыню, выдержав ряд настойчивых и яростных контратак противника, производившихся ими вновь подтянутыми свежими резервами численностью до двух полков пехоты в течение всего дня 29 сего мая».

О решительности действий войск свидетельствуют такие документы.

Описание подвига подпоручика 21-го Туркестанского стрелкового полка Шмаргуна: «В бою 24 мая с/г. командир 14-й роты 21-го Туркестанского стрелкового полка подпоручик Шмаргун, ведя свою роту в атаку на сильно укрепленную позицию неприятеля у дер. Новоселки-Яловец, шел впереди под губительным неприятельским огнем, ободряя и увлекая стрелков; прорвал 3 ряда проволочных заграждений и с криком «ура» бросился в штыки на окопы неприятеля; выбил его последовательно из 3 линий окопов и преследовал до д. Яловца, где и окопался.

В бою 25 мая с/г. подпоручик Шмаргун за выбытием командира 4-го батальона 21-го Туркестанского стрелкового полка, приняв в бою командование над 4-м батальоном 21-го Туркест. стрелкового полка, повел его на Яловец; взяв его в штыковом бою и преследуя противника далее, зашел ему у дер. Бровары во фланг, где противник оказывал сильное сопротивление. Видя это, подпоручик Шмаргун бросил 4-й батальон на фланг противника, сбил его штыковым ударом и обратил его затем в беспорядочное бегство. Здесь же подпоручик Шмаргун захватил 2 пулемета, бомбометы и пленных. Преследуя противника далее, подпоручик Шмаргун дошел с 4-м батальоном до реки Стрыны, занял ее берег и окопался.

9-го Туркестанского стрелкового полка подпоручик Рейер».

Кроме решительных действий с обходами противника и ударами в штыки, стоит отметить, что прапорщикам приходилось водить в бой роты, а подпоручикам батальоны.

12 июля 1916 г. генерал Брусилов направил начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего представление на орден Георгия четвертой степени: «Командарм девятой доносит:

«В бою 15 сего июня 10-й пограничный Заамурский пехотный полк стремительной атакой выбил противника из окопов в районе местечка Гвоздец и продолжал преследовать австрийцев западнее этого местечка. У западной окраины селения Гвоздец (малый) полк попал под сильный ружейный <и> артиллерийский огонь противника с близкой дистанции. Командир полка полковник Семенов приказал безостановочно продолжать преследование. Командующий первым батальоном полка поручик Гусак, выйдя впереди селения на пригорок, увидел неприятельскую батарею в саду за дорогой, соединяющей Коломийское шоссе с деревней Турка. Поручик Гусак сейчас же направил 1-ю роту под командой своего сына прапорщика Гусака вправо от шоссе с целью перерезать дорогу батарее и не дать ей возможности уйти на деревню Турка. Видно было, как к батарее уже неслись карьером передки, как спешно батарея расстреливала свои последние снаряды, как открывала беспорядочную стрельбу рота прикрытия и как сами артиллеристы под влиянием страха быть отрезанными начали отстреливаться из револьверов и карабинов. Прапорщик Гусак лихим примером увлек свою роту, и она, преодолевая различные препятствия, быстро вышла на дорогу к деревне Турка, отрезав батарее путь отхода. Передки были уже у батареи. Прапорщик Гусак обстрелял батарею залпами и бросился с ротой в штыки. Прикрытие после короткой штыковой схватки побросало оружие и сдалось, а вместе с ним сдалась и батарея. Благодаря этому порыву прапорщика Гусака была взята 4-орудийная 15-сантиметровая неприятельская батарея с офицерами и прислугой и лошадьми с амуницией и рота прикрытия 150 человек… За проявленную инициативу, распорядительность и блистательный подвиг беззаветной отваги… ходатайствую о награждении прапорщика Гусака орденом св. Георгия четвертой степени… Генерал от инфантерии Лечицкий».

В описании боевых действий 61-го пехотного Владимирского полка 15 июня 1916 г. содержится интересный пример упорного боя выдвинувшейся вперед фактически отрезанной части с отражением ряда контратак, в том числе — ночной. Здесь же содержатся сведения о применении огневых средств при такой обороне, о решительных штыковых схватках, о приемах противника и о роли офицера в бою. Поэтому позволим себе довольно длинную цитату документа: «… В 10 час 36 мин увлекаемые примером своих офицеров, соперничавших в доблести, роты 4-го и 1-го баталионов лихо пошли в атаку, несмотря на ураганный артиллерийский (тяжелых и легких батарей) и сильный ружейный и пулеметный огонь с фронта и флангов, и в 4 минуты прошли сквозь проволоку. При этом особенно отличились командующий 4-й ротой подпоручик Шверин и 14-й ротой прапорщик Лапшин, которые, подавая пример своим ротам, первые вскочили в окопы противника, где Лапшин пал смертью храбрых, а подпоручик Шверин захватил миномет и бомбомет, оставленные при смене казанцам для стрельбы по противнику; командующий головной полуротой 13-й роты прапорщик Мищенко, подавая личный пример мужества, первый взбежал на бруствер неприятельского окопа, захватив действующий пулемет, около которого упал, раненный в бок, и командующий 2-й ротой прапорщик Бибик, который, увлекая личным примером мужества свою роту, довел ее до удара в штыки и занял указанный ему участок позиции (прапорщик Чижев был ранен до атаки). Следом за головными полуротами ворвались и остальные полуроты, а также и роты баталионных резервов; последние начали распространяться вправо и влево, выбивая противника…

…При захвате неприятельских окопов и распространении прорыва вперед и в стороны отличился прапорщик Велеславов, который при атаке второй линии противника с беззаветным мужеством, увлекая за собой 6-ю роту и подавая ей пример, первый вскочил в окоп противника, где и пал, сраженный вражеской пулей, и 1-й роты подпрапорщик Никонов и старший унтер-офицер Файниц-кий, захватившие действующий пулемет, убив 2 пулеметчиков противника. Некоторые роты боевой части дошли до дороги Воробьевка — Цебров, где под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника около 12 часов 40 мин отразили первую контратаку противника силою до баталиона со стороны Цеброва при поддержке наших легких и тяжелых батарей…

Вторую контратаку противник повел в начале 14 часа со стороны Цеброва — силами около 3 баталионов. Атака была очень ожесточенная — противник, поддержанный ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии и пулеметами, дошел вплотную до наших рот, но молодцы-владимирцы, воодушевленные примером начальника участка подполковника Эше, ставшего на бруствер и лично руководившего боем, подпустили противника, в упор расстреливая его, а затем опрокинули его штыками. В отражении атаки принимали участие 2, 4, 5 и 6-я батареи 16-й артиллерийской бригады и 4-я тяжелая батарея…

Третья контратака велась противником при поддержке такого же огня, такими же примерно силами и с таким же ожесточением в конце 14 часа. В самом начале ее подполковник Эше, стоявший на бруствере, подавая пример личного мужества, был дважды ранен ружейной пулей в руку и сдал командование баталионом поручику Мартысевичу…

…Положение баталионов на <высоте> 369 было очень тяжелое, так как подносить патроны было очень трудно, вследствие заградительного артиллерийского огня противника, воды для людей и пулеметов на 369 также оставалось мало. Почти все, подносившие патроны, гранаты и воду, были убиты или ранены при проходе через полосу заградительного огня противника.

В 17 час 30 мин начальник дивизии отдал приказание о смене с наступлением темноты владимирцев на 369 казанцами; это приказание было передано командиром полка капитану Николаеву и подполковнику Еленевскому, так как телефонная связь была на время восстановлена при ослаблении огня противника.

Самое тяжелое время настало для защитников редута у 369 с 18 часов и продолжалось до смены казанцами.

В начале 19-го часа противник открыл ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии по занятому нами редуту, и вскоре было обнаружено скопление австрийцев в ходах сообщения, ближайших к Цеброву, а немного позднее стало ясно, что австрийцы предпринимают четвертую контратаку в силах не менее 5 баталионов. Жалея патроны, которые пополнялись случайно находимыми небольшими складами патронов в австрийских окопах (еще раз отметим широкое использование австрийского трофейного оружия. — С. Ф.), владимирцы подпустили австрийцев на 100–120 шагов и только тогда открыли ружейный и пулеметный огонь по наступавшим цепям противника. Наши пулеметчики вылезли наружу из окопа на разных участках по приказанию прапорщиков Горохова и Габерлинга; оба эти офицера, стоя вне окопа, под сильным огнем противника лично руководили установкой и стрельбой пулеметов, указывая им цели.

Чтобы лучше было видно наступавших австрийцев, роты вылезли также вперед по примеру своих офицеров: поручика Мартысевича и прапорщиков Супруна и Балакина. Четвертая контратака была отбита ружейным и пулеметным огнем, и все офицеры и солдаты, побуждаемые и ободряемые руководителем обороны капитаном Николаевым и командующим 4-м баталионом капитаном Сергеевым, явили пример истинной неустрашимости и грозной силы русского оружия; австрийцы, не выдержав нашего огня, отхлынули назад, оставляя по пути своего бегства убитых и раненых…

…Между тем австрийцы от Цеброва с фронта и справа начали пятую контратаку силами не менее 4 баталионов, поддерживаемую артиллерийским огнем тяжелых и легких батарей. Несмотря на огромные потери от нашего артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, австрийцы, подкрепленные свежими силами, упорно хотели нас выбить. Поднесенных патронов от частой стрельбы оставалось мало; пулеметы без воды отказывались работать. Тогда по приказанию капитана Николаева люди в котелки собирали мочу, которая и вливалась в кожухи пулеметов (прием и позже выручавший расчеты «Максимов». — С. Ф.). До конца использованные капитаном Николаевым средства защиты дали возможность отбить огнем и пятую контратаку, но бросание бомб, ураганный артиллерийский огонь противника и огневая завеса восточнее 369 не прекратились, благодаря чему поднос патронов с линии застав совершенно прекратился.

Наша артиллерия значительно помогала огнем отбитию контратак противника, обстреливая те укрытые места севернее Цеброва, где скоплялись австрийцы. Тяжелая пятая контратака заставила командира полка отдать приказание батареям, обстреливающим выступ, атакуемый 3-м баталионом, перенести огонь на наступавшие цепи противника, которые обстреливались уже другими батареями…

В 22-м часу, пользуясь наступлением темноты, противник начал шестую контратаку в силах не менее 4 баталионов, поддержанную, как и раньше, ураганным огнем по редуту и огневой завесой сзади редута. В этой контратаке приняли участие части противника, сидевшие в окопах на фланге. Противник наступал от Цеброва, с запада от Воробьевки и со стороны нашей позиции. С последнего направления австрийцы наступали с криком «свой», только осветительные ракеты дали возможность определить, что это за «свой». Капитан Николаев приказал 4-й роте занять окоп лицом на восток, а частью сил занял ход сообщения от первой линии окопов противника к его заставе, фронтом на север. Не имея почти патронов, но, будучи бодры духом, офицеры и солдаты решили не сдавать доставшегося дорогой ценой редута, надеясь еще на штыки… Насколько в 4-й и 5-й контратаках сильно сказалось действие наших пулеметов, настолько же в отбитии шестой контратаки помогли штыки. Эта контратака была отбита всеми оставшимися в ротах людьми, дружно ринувшимися на врага. Видя, что поднос патронов сквозь огневую завесу невозможен, капитан Николаев приказал всем броситься в штыки на атакующих австрийцев, с криком «ура» остатки рот выскочили из второй линии окопов противника и, имея впереди офицеров — капитана Сергеева, поручика Мартысевича и прапорщиков Супруна, Балакина и Лобанова, бросились вперед. Австрийцы, не ожидавшие такого маневра, бросились назад, а часть их первой цепи побросала винтовки и сдалась…

Наступила уже ночь, но артиллерийский и минный огонь противника продолжался. Найдя большой запас ракет в австрийских окопах, владимирцы держали всю местность впереди и на флангах под непрерывным освещением. Воспользовавшись сравнительным затишьем, капитаны Николаев и Сергеев послали письменное донесение о положении дел на 369-й командиру полка. Командир полка послал объявить, что баталион казанцев пошел на смену. Капитан Николаев приказал забаррикадировать все ходы сообщения ко второй линии австрийских окопов и отправил капитана Сергеева, чтобы он поторопил Казанский баталион.

Перед самым приходом казанцев противник, скопившийся в своей второй линии, очищенной нами, произвел после часу ночи седьмую контратаку в силах трех баталионов, которая была отражена исключительно тем, что наши совершенно без патронов выскочили на бруствер с криком «ура» и приготовились встретить врага, но враг, испытавший всю силу владимирских штыков, бежал в свою вторую линию…

…Капитан Николаев был контужен и ушиблен, но не оставил строя, продолжая руководить вверенными ему частями, все время подвергаясь смертельной опасности.

Капитан Сергеев, принявший 4-й баталион после ранения подполковника Эше, тоже выказал присущие ему мужество, упорство и твердость. Он тоже был контужен, но не оставил строя и, подвергаясь опасности, подавал подчиненным пример личного мужества, успешно отражая контратаки противника…

Подвиги нижних чинов

Когда 2-я рота достигла 1-й линии австрийских окопов и хотела двигаться дальше, то оказалось, что за 1-й линией заложены фугасы. Невзирая на смертельную опасность, два сапера самоотверженно бросились вперед и перерезывали провода от фугасов, чем открывали путь для 2-й роты во главе с командующим ротой прапорщиком Бибик. Фамилии саперов: рядовые Ярощук и Слепченко.

Рядовой 13-й роты Ноздрачев был послан проверить, насколько разрушены заграждения противника нашей артиллерией. Пробираясь ползком, Ноздрачев случайно наткнулся на австрийский караул, который пытался его захватить. Ноздрачев не растерялся и, будучи совершенно один, открыл стрельбу по караулу, чем заставил вернуться австрийцев в свой окоп. Осмотрев заграждения, Ноздрачев вернулся обратно…

Когда после разрушения артиллерией заграждений противника были высланы рабочие команды с гренадерами для расчистки проходов, то три рядовых 14-й роты: Иван Мальцев, Антон Быков и Тимофей Шитковский под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, пренебрегая смертельной опасностью, стоя во весь рост, рассматривали и расчищали проходы…

Младший унтер-офицер 14-й роты Врублевский, видя, что прапорщик Мищенко, добравшийся до пулемета, ранен, один переколол всю прислугу у австрийского пулемета; кроме того, этот унтер-офицер отличался большой распорядительностью, служа во всем примером другим нижним чинам…

Санитар 1-й роты, ефрейтор Иван Андреев, под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, находясь в первых рядах, делал перевязки раненым и относил тяжелораненых в укрытое место…

Ефрейтор пулеметной команды Раздобудько, будучи раненым, продолжал подносить патроны через огневую завесу в лощине восточнее 369-й, пока не был убит.

Рядовой пулеметной команды Кирпичев, несмотря на сквозное ранение руки, продолжал стрелять из пулемета до вторичного ранения в бок.

Старший унтер-офицер пулеметной команды Бушуев под ураганным артиллерийским огнем собирал у убитых патроны, вкладывал их в ленты, руководил стрельбой пулеметов, все время находясь на бруствере.

Рядовой пулеметной команды Калякин, невзирая на огневую завесу противника, несколько раз приносил воду для пулеметов, будучи сильно контужен.

Несмотря на ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника при его контратаках, ефрейтор пулеметной команды Сухоруков выкатил пулемет свой на открытое место и оттуда стал скашивать наступавшие цепи австрийцев до тех пор, пока тяжелым снарядом не разбило пулемет в куски; при этом Сухоруков и прислуга при пулемете были убиты».

А вот выписка из «Списка лиц, удостоенных Думой Георгиевского оружия к награждению Георгиевским оружием за боевые отличия в делах с неприятелем:«…5-го стрелкового полка прапорщик Владимир Воскресенский за то, что в бою 23-го мая 1916 года у м. Олыка, командуя 4-й ротой и находясь в резерве 3-го батальона, двигался за этим батальоном под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля; преодолев проволочные заграждения неприятеля, совместно с 3-м батальоном ворвался в первую линию неприятельских укреплений, затем во главе своей роты, увлекая за собой нижних чинов, бросился на вторую линию, куда, преодолев проволочные заграждения, рота ворвалась и после упорного штыкового сопротивления неприятеля 2-я линия также была взята; далее, видя, что влево нашим частям, уже ворвавшимся в 3-ю линию неприятельских окопов на вые. 113,0, неприятель угрожал обходом правого фланга, прапорщик Воскресенский, потеряв младшего офицера и многих стрелков, несмотря на совершенно открытую местность и фланговый ружейный, пулеметный огонь, во главе остатков своей роты бросился вперед для противодействия обхода, причем при подходе к проволочным заграждениям 3-й линии неприятельских окопов, сраженный пулей врага, пал смертью храбрых».

Несмотря на действительно имевшийся недостаток боеприпасов, артиллерийское снабжение фронта в целом было налажено неплохо. После осуществления прорыва тактической обороны противника провели пополнение парков, в результате которого для стрелкового оружия и орудий полевой артиллерии имелось:

Армия На винтовку На пулемет Выстрелов на легкое орудие На горное орудие На полевую легкую гаубицу Русские Японские Русские Японские 8-я 267 650 12 000 599 874 475 339 11-я 254 12 000 630 660 144 272 7-я 239 292 9 000 587 727 143 9-я 226 529 730 941 422 74Заметим, что исчерпание боекомплекта в середине операции войскам не грозило, а также наличие большого количества у фронта японских винтовок и легких орудий.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК