Образцы винтовок

Устройство русской «трехлинейки» системы С.И. Мосина хорошо знакомо многим, и все же вспомним ее характерные черты. Винтовка имеет продольно скользящий поворотный затвор с двумя симметричными боевыми выступами на боевой личинке, входящими при запирании в пазы ствольной коробки. Внутри затвора смонтирован ударник с боевой пружиной, на хвостовую часть которого навинчен курок с «пуговкой». Спуск — без предупреждения. Предохранителя нет, но курок можно оттянуть назад и повернуть на 90 градусов, заблокировав таким образом ударник. Такая операция предусматривалась для всех стрелков при передвижениях (не поставленный «на курок» затвор мог просто выпасть). Постоянный срединный магазин — однорядный, что обусловлено конфигурацией патрона с выступающей закраиной бутылочной гильзы. Это сделало необходимым специальную пружинную отсечку-отражатель, препятствующую сдвоенной подаче патронов. Та же отсечка-отражатель служит для удаления стреляной гильзы за переделы оружия при перезаряжании. Ложа — цельная, с прямой шейкой приклада. Штык — игольчатый, четырехгранный.

Русская «трехлинейка» системы С.И. Мосина служила Отечеству более 60 лет. В классе стрелкового оружия Учебного центра «Выстрел» ее истории специально отведен уголок.

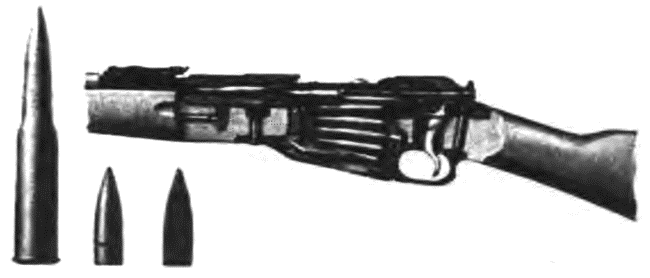

Разрез механизмов «трехлинейки» (в варианте обр. 1891/30 гг.). Рядом — разрез легкой остроконечной пули патрона обр. 1908 г.

При переделке под остроконечный патрон была принята новая отсечка-отражатель старшего мастера ИТОЗ Казаринова. Дуговой ступенчато-рамочный прицел был разработай старшим механиком Сестрорецкого оружейного завода В.П. Коноваловым — его прицел был признан лучшим из 12 представленных конструкций и принят в 1910 г., рассчитан на стрельбу на дальности до 1200 шагов (852 м) при рамке, опущенной на колодку, и до 3200 шагов (2272 м) при поднятой рамке. С 1916 г. введена была насечка до 200 шагов. Кроме нового прицела при модернизации винтовки был введен металлический нагель для предохранения шейки ложи от раскола из-за увеличившегося уровня давления пороховых газов в канале ствола.

К началу войны далеко не все ранее выпущенные винтовки были переделаны под остроконечный патрон. В.Г. Федоров описывал такой эпизод от мая 1915 г.: «Стоявший рядом со мной солдат без устали выпускал одну обойму за другой, видимо, плохо прицеливаясь. Открывая затвор, он иногда подправлял патрон пальцем.

— Что ты делаешь? Зачем суешь палец в магазин?

— Так ловчее, вашбродь!

Немцы скрылись в окопах. Стрельба по команде смолкла. Я взял у стрелка винтовку и стал сам заряжать ее. Стрелок был прав: без пальца никак не обойтись. Винтовка не была отлажена для стрельбы остроконечными пулями — она имела старую отсечку, и при перезаряжании патрон упирался в переднюю стенку патронника.

— Отчего не заявишь взводному о неисправности винтовки?

— Она, вашбродь, у меня очень хорошо стреляет, очень хорошая винтовка, иногда только ее надо пальцем подправить…

…Последующие осмотры в различных полках и армиях показали, что в некоторых частях число винтовок с неправильной подачей патронов составляло почти треть всего количества. Это был настоящий бич для войск. Такая винтовка превращалась, по сути дела, в однозарядную. Скорострельность ее уменьшалась по крайней мере в полтора раза». А 29 февраля 1916 г. Федоров докладывал в ГАУ: «При остроконечном патроне наши винтовки… дают задержки в очень большом количестве. На это обращалось особое внимание войск в приказах по армиям Северо-Западного фронта».

Принадлежность винтовки включала дульную насадку для предохранения дульной части ствола от разбивания шомполом, вкладыш, протирку, отвертку, ружейный ремень.

В целом винтовка обр. 1891 г. оказалась действительно «очень хорошей винтовкой». Так отзывались о ней и солдаты, и офицеры. По словам Маршала Советского Союза А.М. Василевского, это было «многократно проверенное и испытанное» оружие: «Она не боялась непогоды и грязи, была проста и надежна». Правда, вершиной массовых магазинных военных винтовок признана появившаяся через 7 лет винтовка «Маузер». Дело было не в какой-то особой талантливости конструкторов, а в длительности отработки системы и, пожалуй, большей прозорливости заказчика. Но среди многочисленных упоминаемых в документах и литературе «технических» причин неудач русских войск практически нет нареканий на качество и надежность русской винтовки. Хотя предложений по ее модернизации и совершенствованию делалось немало.

Отдел по оружейной части Арткома еще в Журнале № 198 от 7 ноября 1906 г. рассмотрел некоторые выявившиеся недостатки трехлинейной винтовки и предложения по ее совершенствованию: «1)…штыковой хомутик предохраняет штыки только от доловой (по стволу) качки… поперечной устранить… не может… Хомутик слишком слаб… 2)…Большие неудобства… представляют ложевые кольца <пехотной винтовки>… винты колец скоро портятся, и прорези их от частого развинчивания ломаются… Было бы желательно в пехотных винтовках ввести также глухие кольца. 3)… Неудовлетворительное закрепление шомпола в нашей винтовке… 5)…Во время минувшей войны были часто наблюдаемы в войсках заклинения затворов от запыления… Желательно было бы ввести чехлы-покрышки на казенную часть винтовки… 6)…Желательно введение дульной покрышки… 11)…предоставить изобретателям выработать новые приемы ухода за винтовкой и к ним давать соответствующую принадлежность».

Весной 1911 г. подполковник Кабаков предложил «особое приспособление к спуску 3-линейной винтовки обр. 1891 г., допускающее двойное нажатие при выстреле», названное им «спусковой личинкой». Таким образом устранялось «дергание» винтовки (подобный спуск предлагался и Н.И. Холодовским). Однако в конструкцию серийных винтовок ни эта «личинка», ни другие приспособления для улучшения меткости стрельбы так и не вошли.

Вскоре после начала войны, 28 октября 1914 г., Артком ГАУ рассматривал результат испытаний накануне войны опытных винтовок Мосина — Холодовского и отмечал: «При изготовлении вновь винтовок могли бы быть приняты следующие изменения части: 1. Курок для более удобной постановки его на предохранительный взвод. 2. Пружинный шомпольный упор. 3. Длинная рукоятка к стеблю затвора. 4. Подающий механизм с указателем для израсходования патронов. 5. Коробка с выемом для пальца в левой стенке с измененным наклоном пазов для обоймы. Все остальные изменения, предложенные Н.И. Холодовским, признаны нецелесообразными». Но поскольку более насущной необходимостью было увеличение производства имеющейся винтовки, признали необходимым внесение изменений «отложить до более благоприятного времени». В.Г. Федоров в своей записке в Артком вначале 1915 г. предлагал внести в существующую винтовку «следующие изменения: 1) принять клинковый штык… 2) принять прямую прицельную рамку, например генерал-лейтенанта Холодовского, 3) ложу упрочнить в шейке… 4) ствольную накладку утолщить и готовить ее обязательно из более плотного дерева… 5) кольца принять более солидные… 6) упрочнить закрепление шомпола, 7) изменить постановку на предохранительный взвод, 8) сделать более широким зацеп выбрасывателя, 9) принять покрышку на затворе». Кроме того, Федоров предлагал заменить штатную обойму, при пользовании которой «рука страшно устает», пластинчатой образца генерал-майора Залюбовского, одобренной перед войной. Там же В.Г. Федоров писал: «Все отзывы о нашей 3-лин. винтовке — о ее прочности, простоте и безотказности работы — безусловно самые хорошие… Для будущего перевооружения после войны и необходимо остановиться на этом образце, введя в него некоторые детальные улучшения… От существующего наличия 3 образцов… никакой пользы, кроме вреда, не имеется… Желательно было бы… оставить один образец драгунской винтовки вместо трех существующих ныне».

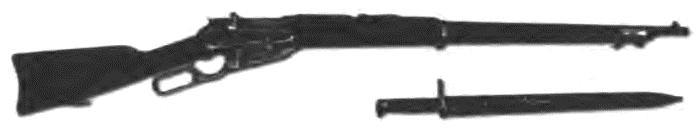

3-лин. пехотная винтовка обр. 1891 г. американского производства, рядом — четырехгранный игольчатый штык

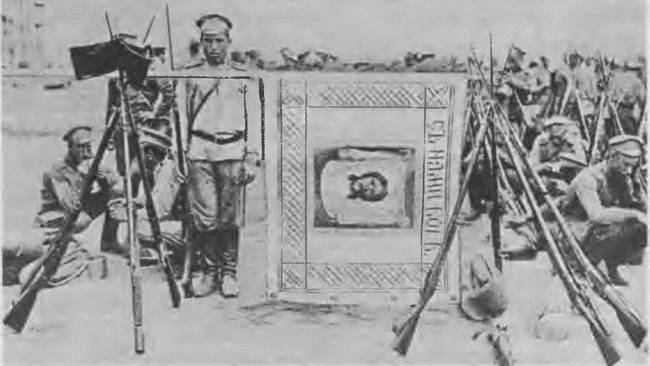

Казаки в одном окопе с пехотинцами — соответственно рядом казачьи и пехотные 3-лин. винтовки обр. 1891 г.

В связи с предложенным заказом производства винтовок русского образца в США оружейный отдел Арткома 17 февраля 1915 г. признал «весьма желательным взамен заказанных в Америке трехлинейных пехотных винтовок изготавливать драгунские; то же самое следовало бы применить и в отношении данных Ижевским заводам нарядов». Начальник ГАУ генерал от артиллерии Кузьмин-Караваев наложил следующую резолюцию: «Американский заказ изменению не подлежит, поздно! Наши казенные заводы… должны подавать винтовки исключительно драгунские».

11 марта 1917 г. ГАУ докладывало в Управление полевого генерал-инспектора артиллерии: «Для отпуска вновь формируемым пулеметным командам, артиллерийским и другим частям осталось в распоряжении ГАУ всего около 10 000 3-лин винтовок и ожидается к поступлению такое же количество 3-лин. карабинов, снятых с вооружения запасных полков Омского и Иркутского военных округов. Означенного оружия… едва достаточно на два месяца, почему представляется необходимым перейти к изготовлению драгунских винтовок в Ижевских заводах». Для увеличения выхода винтовок ГАУ вновь предлагало «перейти на изготовление драгунских винтовок», чтобы не терять производительность при регулярных переходах от одной винтовки к другой, и поскольку «различие между пехотной и драгунской винтовками несущественно, почему драгунские винтовки, казалось бы, могут отпускаться в пехотные части». 25 апреля генерал-майор Кудрявцев рапортовал в ГАУ, что «Ижевские заводы могут изготовить до 01.07.1918 г. 500 тысяч 3-лин. винтовок сверх данных заводам нарядов на таковые», а 17 мая извещал телеграммой, что «исключительно на драгунские винтовки завод перейдет 10.06».

Вносились изменения и для упрощения производства. Упрощена, например, нижняя антабка для ремня. 19 января 1916 г. V отдел Арткома одобрил предложение начальника Ижевского завода ставить на карабины укороченные ствольные накладки.

И еще один штрих. В нашей литературе прочно утвердилось обозначение «трехлинейки» как винтовки системы С.И. Мосина, хотя при принятии на вооружение она, как известно, получила «безликое» обозначение «3-линейная винтовка обр. 1891 г.». Ведь «трехлинейка» стала результатом упорной работы Комиссии для выработки образца малокалиберного ружья под председательством генерал-лейтенанта Н.И. Чагина. Основным рассматривавшимся образцом была винтовка, предложенная капитаном С.И. Мосиным, но часть конструктивных решений была взята от винтовки его конкурента — бельгийца Л. Нагана, часть — предложена полковником Роговцевым и членами Комиссии. 12 марта 1917 г. генерал-майор Мосин (младший брат уже умершего генерал-майора С.И. Мосина) подал рапорт, в котором предлагал присвоить 3-лин. винтовке обр. 1891 г. имя своего выдающегося брата. Но тогда V отдел Арткома отклонил предложение, поскольку «винтовка обр. 1891 г., как коллективный труд нескольких лиц, не может быть наименована системой Мосина». Спор об авторстве «трехлинейки» периодически вспыхивает уже более ста лет. Но создание оружия всегда требует коллективной работы, а присваивается обычно имя основного разработчика, и название «винтовка обр. 1891 г. системы Мосина» кажется справедливым.

Пехотная и драгунская 3-лин. винтовки обр. 1891 г. снабжались отъемным четырехгранным игольчатым достаточно длинным (длина клинка 430 мм) штыком, крепившимся на дульную часть ствола с помощью трубки и хомутика.

«Трехлинейная винтовка Винчестера обр. 1895 г.», как именовали у нас «Винчестер» модели 1895 г., имела продольно скользящий не вращающийся затвор, сцеплявшийся со ствольной коробкой с помощью вертикального клина и управляемый качающимся рычагом — спусковой скобой. Ударный механизм — курковый, с открытым курком. Спуск — без предупреждения. Постоянный коробчатый срединный магазин — однорядный, емкостью 5 патронов. Для возможности заряжания магазина из коробчатой обоймы с обеих сторон ствольной коробки привинчивались направляющие (эти направляющие, встречающиеся на всех «Винчестерах» русского заказа, появились на модели 1895-го еще в 1907 г. по требованию канадской армии). Прицел — ступенчато-рамочный, с прямой рамкой. Ложа — разрезная, с прямой шейкой приклада. Винтовки поставлялись с клинковыми штыками типа «Энфилд» — коротким (первый заказ, длина клинка 210 мм) или длинным (длина клинка 400 мм). Штык крепился на винтовку с помощью кольца, паза (на верхнее ложевое кольцо) и защелки на рукояти.

3-лин. винтовка «Винчестер» модели 1895 г. и длинный клинковый штык к ней в ножнах

По габаритам и баллистике винтовка была близка трехлинейной драгунской при весе пехотной. Возможность перезарядить винтовку, не отрывая приклад от плеча, держать патрон в патроннике, ставя курок на боевой взвод перед самым выстрелом, хорошая кучность стрельбы (в которую, правда, вносила вклад заметная масса оружия), ясно видимое положение курка и выбрасывателя — все это привлекало в «Винчестере». Однако надежность винтовок в условиях фронтовой службы оказалась низкой. К тому же система «Винчестер» Модель 1895 была сложнее большинства армейских магазинных винтовок — перечень ее деталей включал до 90 наименований, да и разборка и уход были сложнее: русская «трехлинейка», например, разбиралась на 7 частей, ее затвор — на 7 деталей, а «Винчестер» — соответственно на 9 и 12.

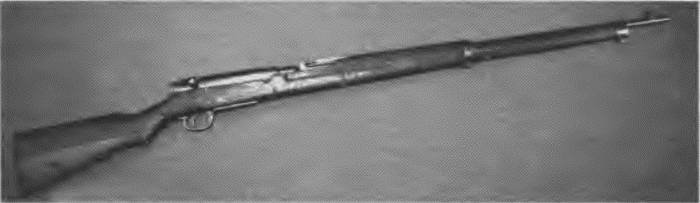

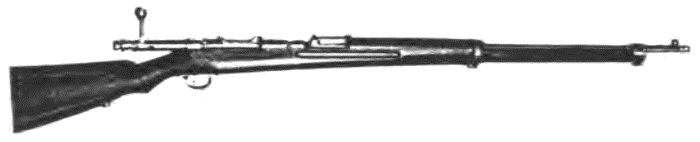

6,5-мм винтовка «Арисака» тип 38 Мэйдзи

6,5-мм винтовка «Арисака» тип 30 Мэйдзи (затвор открыт)

Винтовки «Арисака», составившие около 40% всех винтовок, переданных союзниками, поставлялись в Россию в нескольких модификациях: 6,5-мм тип 30 Мейдзи (модели 1898 г., поставлялась со складов) и тип 38 Мэйдзи (1905 г., со складов и из гарнизонов, составляли большинство в поставках), 7-мм винтовки и карабины («мексиканские»). В русских документах можно встретить упоминания «винтовок Меджи и Арисака» — по-видимому, первое обозначало тип 30, а второе тип 38.

Винтовка «Арисака» отличалась простой и рациональной конструкцией, имела поворотный продольно скользящий затвор с двумя боевыми выступами, складной рамочный прицел с треугольной прорезью подвижного и неподвижного целиков, спуск с предупреждением, не-выступающий двухрядный постоянный магазин, снаряжавшийся из обоймы, прочную ложу с пистолетным выступом шейки приклада. К характерным чертам винтовки относились подвижная крышка и соединительная муфта затвора, служившая предохранителем — при ее повороте блокировались ударник и затвор (тип 38). К винтовке был принят клинковый штык с длиной клинка 398 мм, крепившийся на дульную часть ствола с помощью кольца, паза и защелки. 6,5-мм винтовочный патрон снаряжался тупоконечной или остроконечной (после 1908 г.) пулей. Русские специалисты-оружейники числили «Арисака» среди наиболее надежных и удобных винтовок. По мнению В.Е. Маркевича: «Это оружие отличалось большой живучестью и превосходными баллистическими качествами. Патронные обоймы не оставляли желать лучшего». «В общем, сравнивая различные достоинства и недостатки обеих систем, — писал В.Г. Федоров, — можно было признать, что русская трехлинейная винтовка 1891 года и японская винтовка 1898 года были равноценными».

Французская 8-мм винтовка «Лебель», поставлявшаяся в Россию, представляла собой модель 1886/07 гг., известную так же как, «Лебель-Бертье», поскольку от системы «Лебель» 1886 г. (в свое время обозначившей переход к винтовкам «уменьшенного» калибра под патрон с бездымным порохом и с новой баллистикой) она получила ствол и затвор, а коробка, ложа, прицел и магазин были системы Бертье. Поворотный продольно скользящий затвор системы Лебеля имел два боевых выступа и один дополнительный большой прямоугольный выступ на внешней стороне стебля затвора, входивший в выемку ствольной коробки. Курок ударника имел боевой и предохранительный взводы. Винтовка имела срединный магазин емкостью 3 патрона, снаряжавшийся с помощью пачки. В целом она считалась «малоудовлетворительной». Винтовка «Лебель» снабжалась отъемным игольчатым штыком-«шпагой», причем одним из самых длинных (длина клинка 520 мм). Ветеран Великой Отечественной вспоминал о старых французских винтовках, выданных осенью 1941-го ополченцам: «Мы ими чуть провода не цепляли».

Винтовка «Гра» была принята на вооружение во Франции в 1874 г. и относилась к поколению «4-линейных» (калибра около 0,4 дюйма) казнозарядных военных винтовок 1870-х годов под патрон с металлической гильзой. Поворотный продольно скользящий затвор винтовки имел боевой выступ на боевой личинке. На задний конец ударника надевался курок с боевым и предохранительным взводом. Винтовка «Гра-Кропачек» 1885 г. была переделочной моделью и отличалась подствольным трубчатым магазином емкостью 8 патронов. Винтовки поставлялись с патронами с тупоконечной пулей, но с бездымным порохом.

Солдаты русской Особой бригады во Франции. На их вооружении — французские 8-мм винтовки «Лебель» (особые бригады получали оружие уже во Франции)

Винтовки «Веттерли-Витали» представляли собой старую швейцарскую систему винтовки Веттерли, принятую в Италии в 1872 г. в однозарядном варианте и переделанную в магазинную по системе Витали в 1887 г. Винтовка имела продольно скользящий поворотный затвор с двумя боевыми выступами впереди рукоятки затвора, цельную ложу, постоянный срединный магазин на 4 патрона. К винтовке полагался клинковый штык с длиной клинка 519 мм. Патрон имел бутылочную гильзу с выступающей закраиной, в Россию поставлялись патроны с бездымным порохом и тупоконечной пулей.

Винтовка «Манлихер» отличалась продольно скользящим затвором «прямого действия» с поворотной боевой личинкой и магазином пачечного заряжания. При перезаряжании рука стрелка производила только линейное движение, не поворачивая рукоятки. Имелся флажковый предохранитель. Патроны вкладывались в магазин, соединенный пачкой, выпадавшей по израсходовании патронов вниз. Интересно замечание В.Г. Федорова, что до войны «мы считали, что у этой винтовки есть весьма существенный недостаток: в ее магазине имеется открытое окно, через которое в подающий механизм могут попасть пыль и грязь… Между тем, сравнивая в окопах русские и австрийские винтовки, я пришел как раз к обратному выводу. Пыль и грязь, попадавшие во время заряжания в магазин русской винтовки, скоплялись там, так как им не было выхода. А в австрийской — именно благодаря окну — пыль и грязь вываливались наружу. Наш же магазин при сравнительно редкой чистке оказывался вместилищем всякого сора».

10,4-мм винтовка «Веттерли-Витала» модели 1870/1887 гг. и клинковый штык («штык-тесак») к ней в ножнах

4,2-лин. винтовка обр. 1870 г. «Бердан» (точнее — «Бердан» № 2) стала одной из первых и одной из лучших в мире 4-линейных винтовок с продольно скользящим затвором.

«Бердану» №2 суждена была на удивление долгая служба — после замены на «трехлинейку» старые винтовки в большом количестве переделывались в охотничьи ружья. В годы Первой мировой войны часть старых винтовок «Бердан» оказалась в руках тюремной стражи, конвойных команд и даже на фронте. Однако на фронте огонь из них был малоэффективен не только из-за низкой скорострельности, но и из-за патронов с дымным порохом — облака дыма демаскировали стреляющих и затрудняли им дальнейшую стрельбу.

Винтовки «Бердан» сохраняли свое значение и во время гражданской войны, что неудивительно, учитывая острый недостаток вооружения и падение уровня производства оружейных заводов. В основном их выделяли войскам ВОХР. Полезно взглянуть на «План потребности войсковых частей Петроградского В.О. на 1921 г.».

Предмет снабжения Наличие на 1 сентября 1920 г. В недостатке Потребность на 1921 г. Винтовки 3-лин. — пехотные 12 700 30 800 30 800 — драгунские 1200 1000 1000 Карабинов 600 10 200 10 200 Револьверов 830 6200 6200 Пулеметов 270 320 320 Минометов 7 17 17 Винтовок Бердана 21000 1300 1300 Патронов 3-лин. — винтовочных 1100 000 Всего 4 000 000 Всего 4 000 000 — пулеметных 900 000 — револьверных 16 200 82 000 82 000 Патронов берданочных 750 000 — — Ручных гранат 6300 — — Мин — 480 480 Лент пулеметных 3000 3000 3000Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК