Глава 19 Полководец в бою

«Для солдата в тяжелом бою поистине самое приятное зрелище – благоразумный император, который усердно соучаствует в трудах… который бодр и бесстрашен в грозных на вид обстоятельствах, а там, где воины чересчур отважны, строг и непреклонен. Ибо подчиненные обычно подражают командующему в осмотрительности и отваге».

(Юлиан Отступник. II Панегирик Констанцию. 87 B–88 B)

Командование войсками в любую историческую эпоху – деятельность исключительно многогранная и ответственная. Она требует от военачальника разнообразных морально-волевых качеств и интеллектуальных способностей, различных специальных познаний и умений. На протяжении своей истории римляне, как и другие народы, вырабатывали свой идеал полководца. Разные его грани воплощались в деятельности многих выдающихся римских полководцев времен Республики и Империи. Римская практика руководства войсками также имела свои специфические особенности, которые обусловливались как идеальной моделью поведения военачальника, так и характером и техническим уровнем военной организации. На этих двух взаимосвязанных сторонах военного командования – идеологии и практике римского военного лидерства – мы и остановимся в данной главе[241].

Начнем с вопроса о том, какие знания, умения, морально-психологические качества считали римляне необходимыми полководцу. Выше мы уже цитировали характеристику качеств, необходимых полководцу, из трактата Онасандра (глава 8). Ее можно дополнить многочисленными высказываниями других римских и греческих авторов. Разносторонний перечень доблестей полководца мы находим, в частности, у Цицерона[242]. Рассуждая о том, в чем состоит наука полководца, он считает нужным сначала дать определение самого полководца (он именует его «руководителем военных действий»), а потом уже говорить о войске, о лагерях, о маршах, о сражениях, об осадах городов, о снабжении, об устройстве и избегании засад. «Тех, кто это осознал и постиг, – резюмирует Цицерон, – я и буду считать полководцем» (Об ораторе. I. 48. 210). Главными же качествами настоящего полководца Цицерон считал четыре: знание военного дела, доблесть, авторитет и удачливость, к которым он добавляет «трудолюбие в делах, храбрость в опасностях, усердие в начинаниях, быстроту в действиях, разумную предусмотрительность» (О предоставлении империя Гн. Помпею. 11. 28–29), а также ряд моральных достоинств: бескорыстие, воздержанность, верность, доступность, ум, человечность (там же. 13. 36). Упоминает он и ораторские способности (там же. 14. 42).

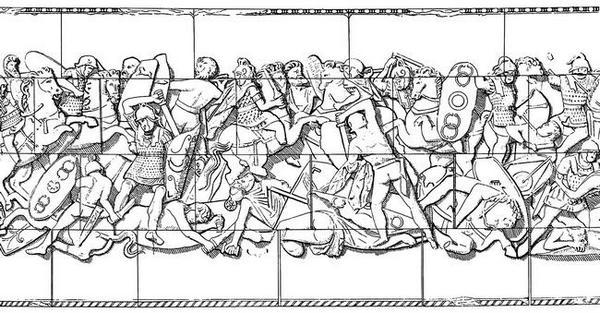

Рельеф с арки в Оранже (Аравзион)

Действительно, роль красноречия в деятельности римского полководца ни в коем случае не следует недооценивать[243]. В Риме «все начинается с речи, и война не исключение из этого правила»[244]. Редко какое описание римских сражений обходится без упоминания или без изложения речей полководцев, обращенных к выстроенным перед боем войскам. Умение влиять на подчиненные войска искусной речью, убеждая и воодушевляя их, было непременной чертой образа выдающегося полководца. Онасандр пишет о том, что в полководцы следует выбирать человека, владеющего словом, ибо это качество приносит огромную пользу на войне: призывная речь военачальника перед началом сражения заставляет воинов презирать опасности и страстно стремиться к подвигам, даже звук боевой трубы не возбуждает их в такой степени, как речь, произнесенная во славу доблести; при неудачах же умелая увещательная речь командующего возвращает воинам бодрость, оказываясь даже полезнее ухаживающих за ранеными врачей (Стратегикос. 1. 1; 13–16). Та же мысль звучит в риторическом вопросе известного учителя ораторского искусства Квинтилиана: «Разве не ораторское искусство часто возвращает боевой дух устрашенным воинам и избавляет их от страха, и не оно ли убеждает устремившихся навстречу опасностям битвы бойцов в том, что слава дороже жизни?» (Воспитание оратора. II. 16. 8). «Во время войны и в боевом строю, – пишет другой ритор, – нуждаются воины в том, чтобы, благодаря речи и ободрению военачальника, превзошли они самих себя в решительности» (Дионисий Галикарнасский. Искусство риторики. 7. 2). По свидетельству Иосифа Флавия (Иудейская война. VI. 1. 5), во время штурма Иерусалима Тит обратился к своим воинам с речью в твердом убеждении, что для возбуждения боевого духа более всего пригодна вселяющая надежду речь и что призывы полководца в сочетании с обещаниями заставляют солдат забывать об опасностях. Характерно, что некоторые римские военачальники не упускали случая обратиться с речью к солдатам, даже если их боевой дух и без этого был на должной высоте (Александрийская война. 22; Тацит. Агрикола. 33).

В речах полководцев давались также наставления и разъяснения особенностей и замысла предстоящего сражения (Цезарь. Галльская война. VII. 19; Александрийская война. 16; Аппиан. Гражданские войны. II. 81; Тацит. Анналы. I. 67; XIV. 36). Как пишет Вегеций (III. 12), «благодаря убеждениям и поощрениям вождя у войска растут храбрость и мужество, особенно если они понимают, что метод предстоящего сражения таков, что они могут надеяться легко добиться победы. Затем нужно указать на неспособность и ошибки врагов и, если они раньше были побеждены нами, напомнить об этом». Тацит пересказывает подобную речь Германика (Анналы. II. 14). Собрав войско на сходку перед сражением, он разъясняет, что римский воин может успешно сражаться не только в открытом поле, но если разумно использует обстановку, то и в лесах, и в поросших лесом горах. «Нужно, – конкретизирует он, – учащать удары, направляя острие оружия в лицо: у германцев нет панцирей, нет шлемов, да и щиты у них не обиты ни железом, ни кожею – они сплетены из прутьев или сделаны из тонких выкрашенных дощечек. <…> Только сражающиеся в первом ряду кое-как снабжены у них копьями, а у всех остальных – обожженные на огне колья или короткие дротики. И тела их, насколько они страшны с виду и могучи при непродолжительном напряжении, настолько же невыносливы к ранам; германцы, не стыдясь позора, нисколько не думая о своих вождях, бросают их, обращаются в бегство, трусливые при неудаче, попирающие законы божеские и человеческие, когда возьмут верх».

Очевидно, для римского полководца недостаточно было просто отдавать приказы и воодушевлять войска, но необходимо было убеждать своих подчиненных в необходимости и целесообразности тех или иных действий.

Ободряющие речи перед началом сражения произносились полководцем «по воинскому обычаю», как выражается в одном месте Цезарь (Гражданская война. III. 90). Признаком внезапности вражеской атаки является невозможность обратиться к солдатам с речью (Тацит. История. IV. 33). Как правило, такая полководческая речь непосредственно предшествует сигналу к бою и назначению пароля (Африканская война. 58. 3; Плутарх. Брут. 41), но нередко словесное ободрение воинов требовалось и в разгар сражения (Цезарь. Галльская война. II. 21; Аппиан. Война с Митридатом. 49; Аммиан Марцеллин. XVI. 12. 28). Понятно, что боевая обстановка не оставляла времени для пространных речей, а протяженность боевого строя исключала возможность обращения сразу ко всему войску. Часто поэтому речь полководца сводилась к набору призывов и лаконичных увещаний. Командующий произносил слова ободрения и воодушевлял воинов на бой, либо обходя ряды выстроенного войска, либо объезжая их верхом на коне и чаще всего по очереди обращаясь к отдельным частям, находя для каждой особые слова. Вот, например, как Тацит излагает подобную речь: «Цериал напоминал солдатам о древней славе римского имени, о победах, одержанных ими и в старину, и совсем недавно, призывал их навсегда покончить с коварным, трусливым, в сущности, уже разбитым врагом, уверяя, что римским солдатам предстоит не сражаться, а мстить… К каждому легиону Цериал обращался с теми словами, которые могли особенно сильно подействовать на солдат. Воинов он назвал покорителями Британии; шестому напомнил, что лишь благодаря его могучей поддержке Гальба стал принцепсом; бойцам второго сказал, что начинающийся бой будет для них первым, что здесь им предстоит стяжать славу своему новому знамени и новым значкам когорт. «Эти лагеря – ваши, вам принадлежат эти берега! – воскликнул Цериал, обращаясь к легионам германской армии и обводя рукой окружающие поля. – Пусть же враги кровью заплатят за попытку лишить вас ваших владений». Эти слова были встречены особенно громкими криками – солдаты, уставшие от длительного мира, рвались в бой; другие, утомленные войной, стосковались по спокойной жизни и надеялись, что предстоящее сражение принесет им награды, а вслед за ними желанный отдых» (Тацит. История. V. 16).

Статуя императора Тита из Геркуланума

В некоторых случаях полководец мог поручить произнести речь отдельным начальникам (Плутарх. Катон Младший. 54), но солдаты могли расценить это как знак неуважения к ним (Плутарх. Антоний. 40).

Конечно, большинство полководческих речей в сочинениях античных историков являются их собственным творением, данью требованиям жанра. Но вряд ли на этом основании стоит вообще отрицать, как делают некоторые исследователи[245], практическую значимость этих речей как средства управления войсками, прежде всего их морально-психологическим состоянием.

Что касается полководческих знаний и искусства, то к ним, согласно римским писателям, относились разнообразные практические умения, а именно: умение выбрать место для лагеря, обеспечить подвоз продовольствия, обезопасить себя от засад, выбрать удобный момент для битвы, построить войска и подкрепить их резервами (Ливий. IX. 17. 15; XLIV. 22. 8). О том, что такое представление было вполне стандартным, свидетельствуют слова ритора Квинтилиана, который, используя в одном месте сравнение из военной сферы, говорит о достоинстве полководца, способного определять диспозицию своих войск для различных ситуаций боя, удерживать территории посредством наблюдательных постов и охраны городов, добывания продовольствия, контроля за дорогами, а также умеющего распределять свои силы на море и на суше (Воспитание оратора. VII. 10. 13). Тацит (История. III. 56), подчеркивая невежество Вителлия в военном деле, пишет, что тот был неспособен что-либо предвидеть и рассчитать, не знал ни порядка совершения маршей, ни организации разведки, не умел ускорить или замедлить ход военных действий.

Действительно, подготовка к сражению, маневрирование и непосредственное руководство боевыми действиями, безусловно, относятся к важнейшим элементам военного искусства. Понятно, однако, что в разных обществах и в разные исторические эпохи формы и способы участия высших военачальников в бою существенно различались, строились по различным моделям, по-разному воспринимались и оценивались общественным мнением. Вопрос о том, каким образом управлялась римская армия непосредственно во время сражения, во многом остается неясным. Здесь важно прежде всего выяснить, где во время сражения полководец должен был находиться и какие действия предпринимать, как вести себя, чтобы наиболее эффективно обеспечить решение тактических и стратегических задач, то есть добиться победы над противником в данной битве и в войне в целом.

Статуя императора Траяна

А. Голдсуорти, один из первых обративших внимание на эти вопросы, выделяет и анализирует три варианта местонахождения римского военачальника во время сражения[246].

1. Военачальник находится в тылу, наблюдая за сражением в целом и вводя в случае необходимости резервы.

2. Военачальник принимает непосредственное участие в бою, сражаясь вместе со своими солдатами в первых рядах, чтобы воодушевить войска своим личным примером.

3. Военачальник располагается в непосредственной близости к боевым порядкам и перемещается вдоль поля битвы, оценивая действия своих подчиненных, отслеживая ситуацию на отдельных участках и внося в нее требуемые и возможные коррективы.

Говоря о соотношении этих трех вариантов в римской военной истории, Голдсуорти отмечает, что только немногие римские военачальники во время сражения постоянно оставались в тылу, руководя боевыми действиями через посыльных или сигналы. Примерами военачальников, которые направляли действия своих войск, находясь в тылу, могут служить Агрикола в битве у горы Гравпий (Mons Graupius) в Британии и Арриан, который определяет свое место как командующего в предполагаемом сражении против аланов в центре позади строя, где он стоит с резервом в 300 пехотинцев и около 200 всадников (Арриан. Построение против аланов. 22–23). Обычное же место командующего у римлян, согласно Вегецию, было на правом фланге (Вегеций. II. 18), однако в диспозиции, предлагаемой Аррианом, там руководит Валент. Возможно, Арриан в данном случае следовал примеру Ксенофонта Афинского (Ксенофонт. Анабасис. I. 8. 22–23). У римлян командование центром считалось вторым по значимости местом (Вегеций. II. 18).

Третий вариант, по мнению Голдсуорти, был наиболее распространенным, хотя достаточно рискованным с точки зрения личной безопасности. Такой мобильный стиль командования требовал от полководца способности учитывать отдельные детали разворачивающегося сражения, «читать» ход битвы и предвидеть, где личное присутствие военачальника может более всего понадобиться на том или ином ее этапе. При этом римский военачальник призван был играть одновременно две роли – «генерала» и лидера, как определяет их Голдсуорти, которые в совокупности и составляли «доблесть» полководца в широком смысле слова, включавшую, по сути дела, как «технические» и тактические умения, так и личную храбрость[247]. В первой роли полководец действовал как тактик, контролировал и корректировал ход битвы, а во второй – воодушевлял свои войска, поскольку римские солдаты, как мы уже отмечали, всегда стремились проявить храбрость публично, когда свидетелями их мужества оказывались полководцы. «Счастливы те воины, – восклицает Плиний Младший, обращаясь к Траяну, – чьи верность и усердие удостоверялись не через вестников и посредников, но тобой самим, не ушами твоими, но глазами» (Панегирик Траяну. 19). И это было достаточно распространенной практикой. По словам Иосифа Флавия (Иудейская война. V. 7. 3), главной причиной мужества римских солдат был Тит, «появлявшийся повсюду и всегда бывший на виду у воинов. Выказать слабость в присутствии Цезаря, сражавшегося вместе со всеми, считалось ни с чем не сравнимым позором, зато для тех, кто отличался в бою, Цезарь был одновременно и свидетелем и награждающим, ибо уже одно то, что Цезарь признал чьи-либо заслуги, было само по себе большой выгодой. И поэтому многие выказывали рвение, зачастую превышавшее их силы». Тиберий во время штурма Серециума в Далмации в 9 г. н. э. сидел на высокой платформе не только для того, чтобы, наблюдая за ходом боя, оказывать, где необходимо, помощь, но и для того, чтобы воодушевить своих людей сражаться более храбро (Дион Кассий. LVI. 13). Тит наблюдал за осадой Иерусалимского храма из крепости Антонии, чтобы никто из храбрецов не остался незамеченным и обойденным наградой (Иосиф Флавий. Иудейская война. VI. 2. 5).

Император Траян вступает в бой с непокрытой головой в сопровождении спальника, несущего его шлем. Рельеф с Форума Траяна

При третьем варианте обязанности командующего были разнообразны, особенно если сражение развивалось стремительно. В этом случае приходилось одновременно делать всё сразу, подобно Цезарю во время кампании против белгов в 57 г. до н. э.: нужно было «выставить знамя (это было сигналом к началу сражения), дать сигнал трубой, отозвать солдат от шанцевых работ, вернуть тех, которые более или менее далеко ушли за материалом для вала, построить всех в боевой порядок, ободрить солдат, дать общий сигнал к наступлению. Всему этому мешали недостаток времени и быстрое приближение врага» (Галльская война. II. 20). Обычный же порядок, согласно Онасандру (Стратегикос. 33), предполагал, что во время сражения военачальник должен объезжать верхом ряды своего войска, «чтобы показывать себя тем, кто подвергается опасности, хвалить храбрых, грозить робким, приободрять вялых, заполнять разрывы в боевых порядках, перемещать при необходимости отряды, наперед предвидеть решающий момент, срок и исход битвы». Полководец мог обходить ряды войска и пешком (Африканская война. 81).

Онасандр (Стратегикос. 32–33) подчеркивает, что военачальник должен, ведя наблюдение за силами и построениями врага, корректировать план действий, когда битва уже началась. Важным моментом было своевременное введение в действие резервов, использование которых было характерной чертой римской тактики. Полководец должен был вводить в действие резервы (subsidium), чтобы развить успех или же в случае непредвиденного и неблагоприятного изменения обстановки переломить ход битвы (Тацит. История. V. 16).

Для направления хода сражения в распоряжении римских военачальников были разнообразные сигналы. Вегеций (III. 5) подразделяет их на три вида: словесные, звуковые и немые. К первым относились не только отдаваемые голосом приказы, но и пароли, использовавшиеся в караулах и в сражении для различения своих и чужих. Паролем, который, как правило, давался командующим, служило какое-нибудь слово или выражение, например: «победа», «доблесть», «слава оружия» и т. п. К звуковым сигналам относились те, которые даются горнистом, трубачом или на рожке. Немыми сигналами служили орлы, драконы[248], значки манипул (signa), знамена (vexilla), флажки (flammulae), конские хвосты, пучки перьев, а также знаки рукой и различные элементы на одежде или оружии. Поэтому на поле боя солдаты должны были держать в поле зрения свои знамена и следовать за ними. Общие сигналы к снятию лагеря, началу атаки, штурма или отступления подавались прямой трубой (tuba). Рожок (cornu), на котором играл корницен, подавал сигнал для знаменосцев. В сражении оба инструмента часто звучали совместно. Менее известны функции и предназначение третьей разновидности духовых инструментов – букцины, которой пользовались реже. Трубачей (tubicenes) было 39 на легион: 27 для манипул когорт от 2-й до 10-й, пять для 1-й когорты, три для конницы и три для офицеров (Арриан. Тактика. 14. 4). Корниценов, распределенных по когортам и коннице, в легионе было 36 (в отличие от трубачей, их не было при командирах). Была, кстати сказать, и особая должность горологиария (horologiarius), который указывал музыкантам, в какой момент они должны подавать сигнал к смене караулов.

Сигналом, призывающим к оружию, в период Республики служило знамя (vexillum), поднятое над палаткой полководца. Его использовал Цезарь, когда его войско подверглось атаке во время обустройства лагеря (Цезарь. Галльская война. II. 20). Ночью использовались костры (Аппиан. Испанская война. 90–92; Цезарь. Галльская война. II. 33; Гражданская война. III. 65). Сигнал трубой не всегда мог быть расслышан на дальнем расстоянии. Например, когда Цезарь в одном из сражений приказал трубить отбой, легионеры не расслышали звуков трубы, так как их отделяла от Цезаря большая долина (Цезарь. Галльская война. VII. 47. 1). Сигналы на дальние расстояния могли передаваться с помощью факелов, костров или дыма, чтобы, например, отозвать фуражиров или солдат, работавших далеко от лагеря. Известен только один пример, когда приказ во время сражения был послан в письменном виде: это случилось в первой битве при Кремоне в 69 г., когда курьер-нумидиец доставил послание с приказом императора Отона полководцам выступать как можно скорее (Плутарх. Отон. 11). Когда во время Африканской войны Цезарь был окружен войсками Лабиена, он приказал, чтобы каждая когорта развернулась так, чтобы можно было сражаться на два фронта (Африканская война. 12). Вероятно, и для столь редкого маневра существовал особый сигнал.

Таким образом, от полководца требовалось умение тщательно подготовить свое войско к битве, определить диспозицию и использовать правильную тактику. Он должен был обладать также умением понимать психологию войны. Личная храбрость в сочетании с присутствием духа необходима была для воздействия на поведение воинов в бою. Этот момент подчеркивал Полибий (X. 3. 7), по словам которого «полководцы должны обладать присутствием духа и быть отважными – это качества, которые действительно являются самыми важными для опасных и рискованных предприятий».

Совсем редкими, считает Голдсуорти, были случаи, когда полководец действовал в переднем ряду боевых порядков как простой воин. При этом английский историк возражает против той распространенной точки зрения, что способности римских военачальников заключались прежде всего в тактическом искусстве. Не соглашается он и с мнением, что исход сражений, которые, как правило, не предполагали сложных маневров и координации действий различных родов войск, лишь в ограниченной степени зависел от командования и контроля со стороны полководца, но преимущественно – от усилий самих солдат; поэтому для римского военачальника важно было в первую очередь создать образец поведения для своих воинов, демонстрируя личную, сугубо воинскую доблесть в бою[249]. Военачальники стремились обосновать свое превосходство и притязания на лидерство не столько наличием особых профессиональных полководческих качеств, сколько желанием и умением участвовать в рукопашном бою и поединках[250]. Это связано с тем, что для римской знати традиционно было важно снискать воинские отличия и славу, которые открывали возможности для успешной государственной карьеры. Существует также точка зрения, что, в отличие от греческих военачальников вплоть до Александра Македонского, римские командующие даже в эпоху Республики редко сражались впереди[251], а в период Империи подобные примеры были редкими исключениями, лишь подтверждающими общее правило. Императоры же вообще до III века крайне редко участвовали непосредственно в сражениях. Например, Дж. Лендон полагает, что только с Тита, многократно принимавшего участие в боевых схватках в ходе осады Иерусалима, в императорской армии получает все большее распространение обычай героического лидерства, причем фактором такого изменения служил пример Александра Великого[252].

На наш взгляд, в римской традиции личное участие военачальника в бою всегда сохраняло важное если не практическое, то по меньшей мере идеологическое значение. Именно здесь обнаруживается очевидное расхождение между теоретическими предписаниями греков и преобладающими оценками римских авторов. Например, согласно Ксенофонту (Домострой. 21. 7), лучший военачальник не тот, кто телесно сильнее своих воинов и превосходит их искусством обращаться с оружием и конем, кто кидается в опасность впереди всех, но тот, кто умеет внушить солдатам стремление идти за ним в любую опасность. Полибий хвалит, к примеру, Филопемена за то, что тот не занимал места впереди войска в противоположность распространенной практике (X. 24. 3). Греческий историк удостаивает похвалы Ганнибала, который заботливо охранял себя от напрасного риска, а также Сципиона, который хотя и участвовал в боях, но по возможности уклонялся от опасности (X. 33. 3; X. 13. 1)[253]. Напротив, Марцелла, погибшего в случайной схватке, Полибий осуждает за неподобающее полководцу легкомыслие (X. 32. 9–10). Эти рассуждения, вероятно, использовал Онасандр (Стратегикос. 33), подчеркивая, что военачальнику не следует лично вступать в бой в качестве простого солдата: полководец подобен кормчему на корабле (то же сравнение использует и Полибий) и приносит больше пользы своим умом, а не силой и отвагой (cp. Ксенофонт. Домострой. 21. 8). Правда, Онасандр оговаривается, что военачальник, чтобы возбудить боевой дух войска, должен выказать себя храбрым воином, но сражаться, помня об осторожности.

Безрассудная храбрость военачальника и у римских авторов могла иногда толковаться как «неистовство», «дерзкая отвага». Как пишет, например, Цицерон (Об обязанностях. I. 23. 81), «…опрометчиво бросаться в сражение и врукопашную биться с врагом – дикость, подобная звериной». Характерно, однако, что Цицерон тут же отмечает, что если обстоятельства этого требуют, то надо не на жизнь, а на смерть сразиться в рукопашном бою и предпочесть смерть рабству и позору. И тот же Цицерон превозносит одного из своих подзащитных одновременно и как храбрейшего воина, и рассудительнейшего полководца (В защиту Флакка. 3. 8).

У большинства же римских авторов одобрение вызывает совмещение «обязанностей смелого воина и доблестного полководца» (Саллюстий. Заговор Катилины. 60. 4)[254]. Например, Цезарь высоко оценивает действия своего легата Луция Котты, который «поспевал всюду, где этого требовало общее благо, обращался со словами ободрения к солдатам и, лично участвуя в бою, исполнял одновременно обязанности полководца и солдата» (Галльская война. V. 33). Цицерон восхваляет консулов Пансу и Гирция за их действия против Марка Антония под Мутиной в 43 г. до н. э., называя первого, сражавшегося в передовых рядах и дважды раненного, прославленным императором[255], а о втором, который в бою сам нес орла легиона, говорит как о доселе невиданном прекрасном образе императора (Филиппики. XIV. 26; 27). По сообщению Светония (Август. 10. 4), Октавиан, не отличавшийся ни физической силой, ни храбростью, во время этой же войны исполнил обязанности не только полководца, но и простого солдата[256]: взяв у раненого знаменосца орла, он долго носил его на своих плечах. Во время Иллирийской кампании Октавиан также принимал личное участие в бою и был дважды ранен, один раз при штурме одной крепости, когда он сам бросился вперед с немногими спутниками и телохранителями, заставив войско устыдиться и последовать за ним[257]. Согласно Тациту (История. III. 17), Антоний Прим во время яростного сражения «не упускал ни одной обязанности твердого полководца и храброго солдата»: он удерживал колеблющихся, отдавал распоряжения и лично вступил в схватку, пронзив копьем убегавшего знаменосца и выхватив у него знамя. И это заставило воинов устыдиться своего бегства. В такой же манере действовал и Сулла в сражении при Орхомене (Плутарх. Сулла. 21; Фронтин. Стратегемы. II. 8. 12).

Доблесть военачальника, проявляемая непосредственно в боевой схватке с врагом, превозносится в оде Горация, посвященной пасынкам Августа Друзу и Тиберию Клавдию по случаю побед, одержанных в 15 г. до н. э. над альпийскими племенами. Он о последнем поэт:

В пылу сражения стоило зреть его,

Как он без счета груди врагов дробил…

…полки врагов

Без устали теснил Тиберий,

В самую сечу с конем врываясь.

<…>

Громил так Клавдий, ринувшись в смертный бой.

Одетых в латы варваров без потерь;

Кося и задних и передних,

Трупами землю устлал победно.

(Гораций. Оды. IV. 14. 22–24; 29–32).

Известно стихотворное посвящение Венере Эруцинской от имени Луция Апрония Цезиана, который вместе со своим отцом, проконсулом провинции Африка, успешно воевал против нумидийцев, восставших под предводительством Такфарината (Тацит. Анналы. III. 21). В надписи сообщается, что Апроний (именующий себя потомком полководца и полководцем), посвятил в дар богине собственный меч, затупившийся от ударов по врагам, и другое оружие, в том числе копье, которым наносил удары обращенный в бегство варвар (CIL X 7257 = ILS 939). Император Тиберий наградил отца почетной статуей, также посвященной в храм Венеры, а сына – досрочным избранием в жреческую коллегию. Даже если мы имеем дело с поэтическим преувеличением, по всей видимости, сам Луций (а возможно, и его отец) активно участвовал в боях. Другие источники эпохи Империи также свидетельствуют об участии и (или) гибели в бою военачальников высокого ранга. Так, в битве с сарматами в 70 г. н. э. погиб наместник Мёзии Фонтей Агриппа, «который храбро сражался» (Иосиф Флавий. Иудейская война. VII. 4. 3). Позже на войне погиб и другой наместник этой провинции Г. Оппий Сабин (Светоний. Домициан. 6. 1; Евтропий. VII. 23. 4; Иордан. XIII. 76; Орозий. VII. 10. 3). В правление Коммода в Британии вместе со своим войском погиб неизвестный военачальник (Дион Кассий. LXXII [LXXIII]. 8. 2). Около 170 г. н. э. сенат по инициативе Марка Аврелия принял решение установить почетную статую наместнику Дакии М. Клавдию Фронтону, который «погиб, до последнего вздоха храбро сражаясь за государство против германцев и язигов» (CIL VI 1377 = ILS 1098). М. Валерий Максимиан, командуя одной из вспомогательных частей, сразил собственной рукой вождя племени наристов Валаона, за что удостоился награды от императора Марка Аврелия (АЕ 1956, 124). Подобный подвиг в начале правления Августа совершил Марк Лициний Красс, внук триумвира, который в 29 г. до н. э. во время вторжения римлян в Мёзию в ответ на опустошение бастарнами Фракии одолел в поединке вождя бастарнов Дельдона и снял с него доспехи (Дион Кассий. LI. 24. 4).

В некоторых высказываниях прямо подчеркивается значение такой храбрости как примера, воодушевляющего воинов. Ибо, по словам Плутарха, «подлинная жажда доблести возникает лишь из глубочайшей преданности и уважения к тому, кто подает в ней пример…» (Катон Младший. 9). Эту тему подробно развивает Юлиан во 2-м Панегирике Констанцию (Речи. II. 87 B–88 B), который мы процитировали в эпиграфе к данной главе. По мысли оратора, полководец вообще должен приучать свое войско не бояться трудов и опасностей, действовать не только увещеванием, поощрениями или строгими наказаниями, но личным примером, показывая, что он сам является таким, какими хочет видеть своих воинов; поэтому военачальник должен воздерживаться от всякого наслаждения, не стремиться к богатству, не грабить своих подчиненных, не предаваться лени, демонстрировать подчинение законам и приказам. В некоторых случаях личный пример полководца может даже противопоставляться обычным дисциплинарным средствам. Например, у Ливия (VII. 32. 12) Марк Валерий Корв перед сражением с самнитами призывает воинов: «Пусть… не слова мои вас ведут, а дела, и не только подчинение дисциплине, но и мой пример».

Подобного рода эпизоды известны в боевой биографии многих римских императоров и военачальников, как наиболее выдающихся (Сципионов Старшего и Младшего, Катона Старшего, Мария, Суллы, Цезаря, Тита, Максимина Фракийца, Константина I, Юлиана), так и менее прославленных, как, например, консул 202 г. до н. э. Сервилий Гемин Пулекс, который 23 раза участвовал в поединках, бросая вызов врагу (Ливий. XLV. 39. 16), или Петилий Цериал, подавлявший восстание Цивилиса в Галлии в 70 г. н. э. (Тацит. История. IV. 77). По свидетельству Плутарха (Серторий. 4), Серторий, начальствуя над войсками, творил в бою чудеса, не щадил себя в сражениях, в одном из которых даже потерял глаз. Также и император Проб (276–282 гг. н. э.), по словам Зосимы (I. 67. 3), неистово сражался в битвах, идя в бой в первых рядах.

Следует отметить, что хорошая физическая подготовка и воинская выучка, полученные в детстве, позволяли многим римским военачальникам не только служить для своих подчиненных образцом в военных упражнениях, проходивших в поле и на лагерном плацу, но и совершать незаурядные подвиги в сражениях, одолевая в единоборствах вражеских вождей[258], подобно Сципиону Эмилиану, Клавдию Марцеллу, наместнику Македонии Лицинию Крассу, убившему в 29 г. до н. э. в поединке вождя бастарнов Дельдона (Дион Кассий. LI. 24. 4), Германику (Светоний. Калигула. 3.2), Каракалле (Дион Кассий. LXXVII. 12. 2). Выдающимися достижениями в силе и выносливости отличался также Серторий, который, по сообщению Плутарха (Серторий. 3), во время войны с кимврами и тевтонами, потеряв коня и получив рану, смог переправиться вплавь через Родан и сохранить при этом свои доспехи и щит. Если верить Светонию (Тит. 5. 3), Тит во время осады Иерусалима сам поразил двенадцатью стрелами двенадцать врагов.

Император воодушевляет солдат своим примером, бросаясь в гущу врагов. Деталь рельефа саркофага Людовизи. Первая половина III в. н. э. Рим. Музей Терм

В общественном мнении римлян (и тем более самих солдат) полководец мог заслужить упрек скорее в недостаточном личном участии в сражениях, чем в недостатке осторожности[259]. Сципиона Младшего, который и до того, как занять пост командующего, и после не раз проявлял исключительную личную отвагу в бою (вспомним его знаменитое единоборство с испанским бойцом), тем не менее упрекали в том, что он мало участвует в боях. На это он отвечал, что мать родила его полководцем, а не бойцом (Фронтин. Стратегемы. IV. 7. 4). Вряд ли такой ответ мог бы прийтись по нраву самим солдатам. Для них, наверное, была более характерна позиция, о которой пишет Аммиан Марцеллин (XXIV. 6. 15): «…солдаты прославляли Юлиана и благодарили его за то, что он, являясь повсюду столь же вождем, сколь и воином-бойцом, так блистательно вел дело…» Нельзя, по всей видимости, оценить как прямое осуждение личного участия в бою те сетования, которые принадлежат автору панегирика в честь императора Константина: «Но ты, император, думаешь, что я прославляю все, что ты сделал в этом сражении? А я вновь жалуюсь. Ты все предусмотрел, все устроил, исполнил все обязанности Верховного главнокомандующего, но зачем же сражался сам? <…> Зачем ты подвергал благополучие государства столь большой опасности? Неужели ты полагаешь, будто мы не знаем, как, охваченный чрезмерным рвением, ты ворвался в самую середину вражеского войска… Что общего у тебя, император, с людьми более низкой судьбы? Сражаться следует тем, кому на роду написано или победить, или быть убитым; но зачем же подвергаться какой-либо опасности тебе, от жизни которого зависит судьба всех? <…> Нужно ли тебе, император, самому поражать врага? Тебе даже не пристало делать это» (Латинские панегирики. IX. 9). Вполне очевидно, что за этим нагромождением риторических вопросов скрыто желание польстить императору, подчеркнув его личное мужество. Воодушевляющее воздействие личного примера императора, кстати сказать, со всей определенностью акцентируется и в других панегириках. Пожалуй, наиболее разностороннюю формулировку соответствующая парадигма получает в речи Паката к Феодосию: «…стремясь к чести, ты не упускал случая, чтобы первым или в числе первых взяться за выполнение всех многочисленных воинских обязанностей: становиться во главе строя, нести караульную службу, возводить вал, занимать боевую позицию, производить разведку, укреплять лагерь, в бой идти первым, из сражения выходить последним, в качестве полководца (действовать) разумением, а в качестве воина – примером: тогда-то и можно было увидеть, что другие сражаются за императора, а ты – сам за себя. Но по сравнению с прочим то удивительно, что ты, делая все, о чем должен был отдавать приказы, совершенно не нуждался в приказах» (Латинские панегирики. XII. 10).

Следует обратить внимание на то, что во многих случаях непосредственное участие полководца в бою не было вызвано какой-либо тактической необходимостью или критическим развитием ситуации. Это особенно очевидно в тех случаях, когда военачальник с самого начала сражения направляется в первые ряды сражающихся или демонстративно отсылает своего коня, чтобы повысить моральный дух своих солдат (Цезарь. Галльская война. I. 25; Светоний. Цезарь. 60; Плутарх. Цезарь. 18; Тацит. Агрикола. 35). В дополнение к приведенным выше примерам укажем на действия Гая Мария в битве при Аквах Секстиевых, когда он сражался в пешем строю вместе со своими легионерами (Плутарх. Марий. 20). Молодой Гней Помпей в 83 г. до н. э. во главе конницы атакует неприятеля и поражает дротиком галльского вождя (Плутарх. Помпей. 7); и в более зрелые годы Помпей успешно принимает участие в рукопашных поединках (Плутарх. Помпей. 19; 35).

Подытоживая сказанное, можно добавить следующее. Несмотря на очевидный смертельный риск, вопреки прямым предписаниям военной теории и даже соображениям практической пользы, римские военачальники довольно часто – и не только в критических ситуациях – принимали непосредственное участие в бою, действуя в первых рядах вместе со своими подчиненными, как в героической манере наподобие Александра Великого, так и по-солдатски, сражаясь в пешем строю. В этом отношении некоторые из них не уступали прославленному полководцу и бойцу эпирскому царю Пирру, об участии которого в сражении при Гераклее в 289 г. до н. э. Плутарх рассказывает следующее: «Во время битвы красота его оружия и блеск роскошного убора делали его заметным отовсюду, и он делом доказывал, что его слава вполне соответствует его доблести, ибо, сражаясь с оружием в руках и храбро отражая натиск врагов, он не терял хладнокровия и командовал войском так, словно следил за битвой издали, поспевая на помощь всем, кого, казалось, одолевал противник» (Плутарх. Пирр. 16).

Как и в других аспектах римской военной жизни, здесь на первый план выдвигаются «театрально-символические» компоненты поведения военного лидера. В римском понимании сущности военного лидерства всегда явно или неявно продолжало сохраняться корневое, изначальное содержание понятия «доблесть», которая была именно воинской, «физической», боевой доблестью.

Очевидно, что не следует преуменьшать и недооценивать роль военачальника в ходе сражения: она была гораздо более активной и действенной, нежели считалось ранее. Конечно, в первую очередь важно было со всей тщательностью подготовить сражение, навязать противнику свои условия при выборе места и времени вступления в битву, определить боевое построение, приготовить резервы, предусмотреть варианты действий на случай неожиданных обстоятельств. Как говорил известный военачальник середины I в. н. э. Светоний Паулин, «предусмотри всё, чтобы тебя не разбили, а победа придет в свое время» (Тацит. История. II. 25). Однако римский военачальник отнюдь не был пассивным наблюдателем, взирающим на то, как подчиненные ему войска маневрируют и сражаются на поле боя согласно принятому плану. Римская тактика была достаточно сложной и гибкой, чтобы влияние полководца на исход битвы могло ограничиваться только выбором определенного места и времени боя, разработкой тактического варианта и расстановкой сил на поле боя. От римского военачальника требовалось не только поддерживать моральный дух войска, но также непосредственно контролировать складывающуюся ситуацию, корректировать выработанный план путем прямого вмешательства в ход сражения. В конечном счете именно на командующем лежала ответственность и за результат отдельной битвы, и за кампанию в целом. Для успешного руководства войсками римским военачальникам, безусловно, требовались не только личная храбрость и опыт, но и знания, которые приобретались в первую очередь на практике, хотя не следует недооценивать и значения военно-теоретической литературы, которая была в их распоряжении[260].

Возвращаясь к вопросу, который мы поставили в главе 8 в связи с дискуссией о профессионализме римских военачальников, мы можем теперь сделать заключение, что было бы несправедливо считать их дилетантами от военного дела. Круг обязанностей, знаний и умений, необходимых полководцу, был весьма широк, и для успеха на военном поприще требовались энергия, мужество и стойкость, развитая интуиция и понимание психологии солдат. Конечно, не все римские военачальники были наделены этими качествами в одинаковой мере, но для них всех сохранял свою непреходящую значимость идеал полководческой доблести (virtus imperatoris), в котором сочеталось множество качеств, но важнейшее место принадлежало личной храбрости. Там, где мы для характеристики выдающегося полководца употребили бы такие понятия, как профессионализм и военный гений, римляне говорили бы о «доблести».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК