Глава 2 ПАРИЖСКИЙ СИНДРОМ ИЛИ НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД?

Значение этого самолета ни в коем случае нельзя умалить, пусть даже и не суждено ему было проявить себя настоящим солдатом. Его значение сказалось в зажигательном импульсе, который он привнес с собой в нашу авиационную промышленность.

Летчик-испытатель И. И. Шелест

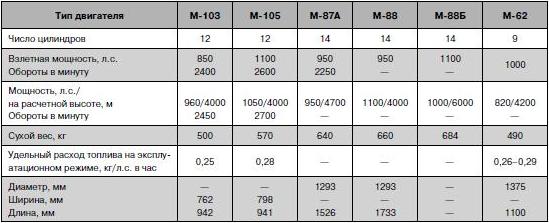

УТ-3 еще проектировался, а помыслы ведущего компоновщика ОКБ-115 Леона Шехтера были направлены на создание другой многоцелевой машины, и прежде всего скоростного бомбардировщика. Такова доля всех сотрудников бригады общих видов — смотреть вперед. Скоростной бомбардировщик рассчитывали под недавно появившиеся двигатели М-103. Особенностью этого мотора был центробежный компрессор, повышавший его мощность почти на 100 л.с. на высоте 4000 метров, а это существенный прирост скорости.

Предварительные расчеты показали возможность достижения 600-километрового рубежа скорости. Но самолет — не табуретка, и прежде чем приступать к проектированию, его замысел и обоснование должны созреть, а на это уходит немало времени. Да и идти к главному конструктору с голой идеей негоже. Ее следовало подкрепить расчетами.

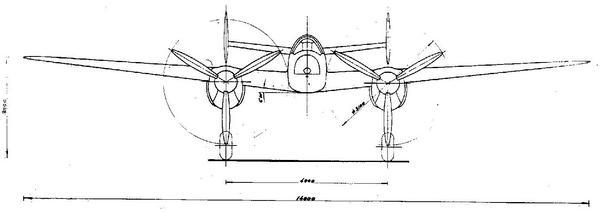

Установить хотя бы месяц, когда началась работа по машине, не представляется возможным. Однако известны чертежи общего вида машины, видимо, под обозначением № 22, хотя на штампе чертежа общего вида самолета, датированного августом 1937 года, написано ББ-22. Это позволяет назвать ориентировочную дату начала работ — май — июнь того же года.

Некоторые исследователи склонны считать, что это ошибка. Но ошибиться на два года невозможно, тем более — дважды. Не мог не заметить эту ошибку и Александр Сергеевич, поскольку рядом со штампом он поставил свою подпись. Сомнение вызывает лишь обозначение ББ-22. Учитывая очень крупный шрифт, можно допустить, что эта надпись была сделана позже, поверх предыдущей, в апреле — мае 1939 года.

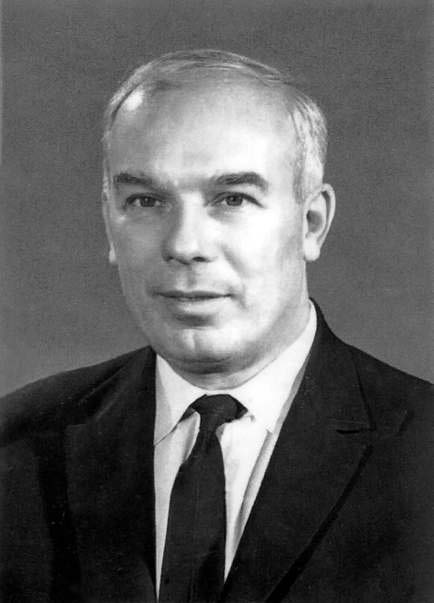

Авиаконструктор Л. М. Шехтер.

Штамп на чертеже общего вида самолета ББ-22, датированный августом 1937 года и утвержденный А. С. Яковлевым.

Штамп на чертеже общего вида самолета УТ-3.

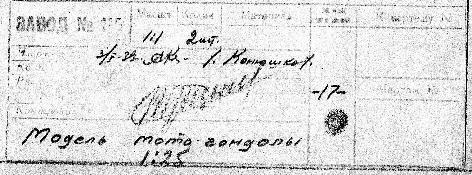

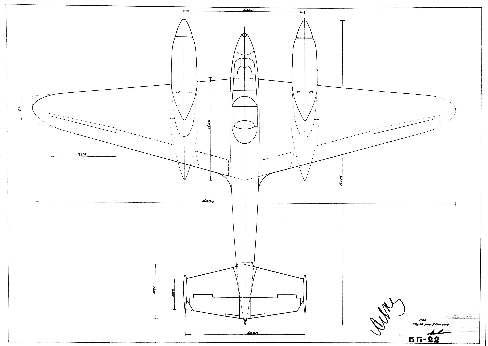

Общий вид самолета ББ-22. 1937 год.

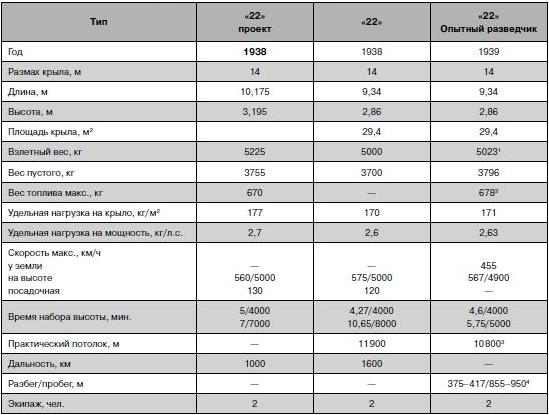

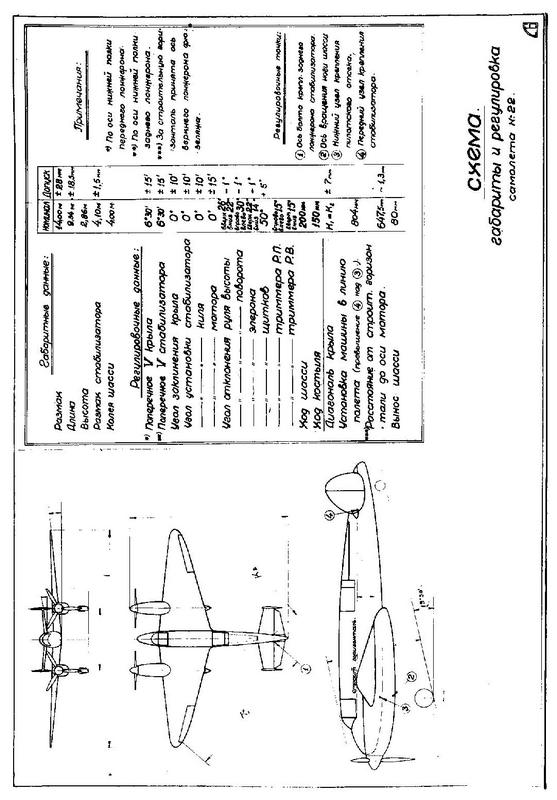

В пользу этой версии говорит и тот факт, что геометрические характеристики ББ-22 образца 1937 года отличаются от исполнительного варианта машины. Так, длина ББ-22 1937 года и размах его стабилизатора были 10,175 и 4 метра соответственно, а самолета «22» 1939 года — 9,34 и 4,1 метра. Разной была и высота на стоянке.

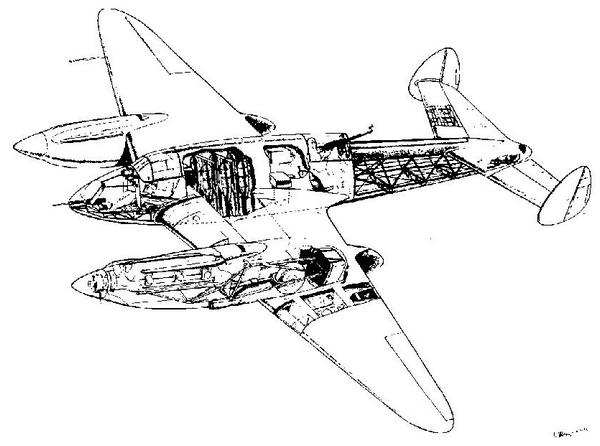

Компоновка первого варианта проекта была с размещением летчика и штурмана в носовой части фюзеляжа, что было вполне логично для бомбардировщика ББ-22, а у самолета «22» кабины членов экипажа были разнесены. Последнее означало не что иное, как желание снизить миделево сечение фюзеляжа и укоротить его для достижения наибольшей скорости при меньшей бомбовой нагрузке.

Следом за предложением по ближнему бомбардировщику появился вариант истребителя преследования, отличавшегося компоновкой фюзеляжа, как у самолета «22», и уменьшенным до 13,5 метра размахом крыла. И это тоже объясняется, поскольку все помыслы конструктора были направлены на достижение максимальной скорости.

Однако время распорядилось по-своему. Дело в том, что 22 марта 1938 года было подписано постановление Комитета Обороны при СНК СССР «О развитии штурмовой, разведывательной, учебной, транспортной и вспомогательной авиации». В этот документ логично «вписывался» и скоростной самолет «22». Это был шанс, и упустить его было бы непростительной ошибкой. Так появилось предложение о создании самолета многоцелевого назначения, и первым должен был стать вариант разведчика.

Пугало лишь одно — скорость двухмоторного ближнего разведчика задавалась в 700–750 км/ч, а по расчетам с двигателями М-103 и винтами ВИШ-2К она не превышала 560 км/ч. Других же моторов, позволявших летать со столь высокой скоростью, не было.

Что касается иных параметров ближнего разведчика, то, например, дальность задавалась в 1000 км, потолок — 10 км, время подъема на высоту 8000 метров — 14 минут, а экипаж — два человека.

Так что утверждать, что к разведывательной авиации у нас относились наплевательски, как это считают некоторые исследователи, мягко говоря, некорректно. О ней думали, но реализовать задуманное не всегда получалось.

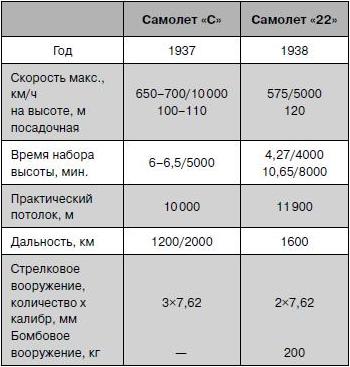

Единственным кандидатом на роль скоростного разведчика тогда был двухдвигательный самолет «С» Болховитинова, разработка которого началась в 1936-м, а эскизный проект был предъявлен на суд военных в январе следующего года. Однако дальнейшая работа над машиной затянулась до конца года в связи с переездом опытного конструкторского отдела Болховитинова в Казань. Именно там завершилась разработка шести вариантов машины, включая и разведчик, и ближний бомбардировщик. Самолет «С» в силу своей новизны и сложности перешел в разряд экспериментальных, уступив дорогу С-22. Фактически это была первая попытка в стране создать многоцелевой самолет.

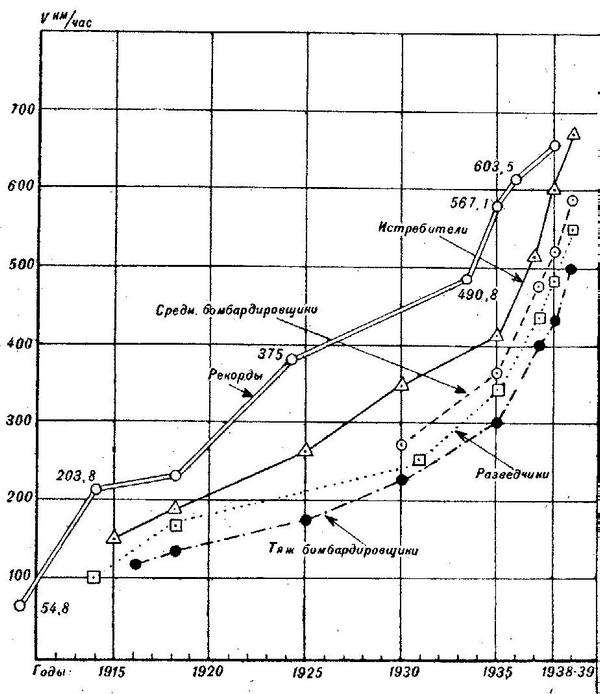

Сравнительный рост скорости рекордных и военных самолетов из книги Н. И. Шаурова «Развитие военных типов сухопутных самолетов».

Самолет-разведчик и бомбардировщик «С» В. Ф. Болховитинова.

Дальний истребитель ДИ-8 с динамореактивными пушками, созданный на базе бомбардировщика СБ.

До появления предложения по самолету «С» и даже проекта «22» А. С. Яковлева о создании многоцелевого самолета в Советском Союзе речи не шло, разрабатывались лишь машины определенного направления.

Понятие «многоцелевой самолет» впервые появилось в книге «Развитие военных типов сухопутных самолетов» ведущего специалиста НИИ ВВС (а эта организация в те годы считалась законодателем мод в военном самолетостроении) полковника Н. И. Шаурова, изданной в 1939 году (подписана к печати 3 марта того же года). Вы можете возразить: а самолеты МИ-3 и СБ? Первый из них, многоместный истребитель, судя по документам, не рассматривался для решения иных задач, кроме как в качестве истребителя. Что касается АНТ-40, то он имел несколько модификаций, в том числе и предназначенных для разведки и обучения летчиков. Были даже варианты истребителей АНТ-29 (ДИП) и АНТ-46 с динамореактивными пушками Л. В. Курчевского. Но предложения по ним появились после развертывания серийного производства машин, а в начале проектирования об этом речи не шло. Да и предназначались они только для борьбы с бомбардировщиками, причем идущими в плотных боевых порядках.

Предлагали двухместные и многоместные самолеты-истребители и другие конструкторы. В упомянутой книге Н. И. Шаурова написано, что «истребитель многоместный (он же самолет воздушного боя) имеется в большинстве воздушных флотов. По своей конструктивной схеме — двухмоторный моноплан. Экипаж состоит из 3–5 человек. Имеет сильное вооружение вперед для наступательных действий».

Однако последующий опыт показал бесперспективность подобных истребителей, и если появлялись двухмоторные двухместные машины, то главной задачей воздушных стрелков было все же защищать заднюю полусферу своего самолета, помочь летчику сосредоточиться на решении главной задачи, а не для ведения активного наступательного боя. Именно с учетом этой концепции и были созданы Ме-110 (Bf.110) и Пе-3. Более того, в годы войны американцы построили и приняли на вооружение двухмоторный одноместный истребитель большого радиуса действия «Лайтнинг». Но отечественное самолетостроение еще не было готово к созданию подобных машин, а многие конструкторы и командование советских ВВС находились в плену зарубежных концепций, что неоднократно заводило нас в тупик. Не всегда то, что делают за границей, правильно, и нельзя слепо следовать по их пути.

Несмотря на заинтересованность военных в скоростном ближнем бомбардировщике, постановлением Комитета Обороны от 7 марта 1938 года все же было задано создание самолета-разведчика «С» со сроком сдачи на испытания в сентябре 1939 года. В этой машине подкупало то, что двигатели, располагавшиеся в фюзеляже друг за другом, вращали в противоположные стороны соосные винты. С точки зрения аэродинамического сопротивления эта схема ни у кого возражения не вызывала. Оставалось создать соосные винты с высоким КПД, но последнего добиться не удалось, и самолет Болховитинова остался в разряде экспериментальных.

О проекте же будущего самолета «22» руководство Главного управления авиационной промышленности узнало не сразу. Яковлев был очень осторожным человеком и, лишь взвесив все, направил предложение по машине в наркомат. Предложение приняли, и самолет № 22 с расчетной скоростью 600–620 км/ч включили в план опытного самолетостроения на 1938–1939 годы.

Разведывательный вариант самолета «22» в 1938 году стал основным, видимо, поэтому Яковлев в «Рассказах авиаконструктора» акцент сделал именно на него, а не на вариант истребителя.

«В 1938 году, — рассказывал Александр Сергеевич, — наше конструкторское бюро по собственной инициативе, еще не имея на то задания, стало работать над созданием скоростного разведчика. Спроектировали и построили его очень быстро. Получилась красивая машина. Хорошие летные качества и особенно скорость сразу привлекли к ней внимание командования ВВС.

После нескольких испытательных полетов, когда стало ясно бесспорным, что эта машина опередила по своим летным качествам другие самолеты, решено было пустить ее в серийное производство. В связи с этим 27 апреля 1939 года меня вызвали в Кремль.

В ходе беседы Сталин высказал пожелание использовать созданный нами разведчик в качестве скоростного бомбардировщика, соответственно приспособив его к этой цели. Машина была названа «ББ-22»… После обсуждения этого вопроса, к концу заседания, неожиданно объявили, что я представлен к награде орденом Ленина».

Ведущим конструктором самолета «22» был Евгений Георгиевич Адлер, под неусыпным контролем которого находились рабочее проектирование и постройка опытной машины.

«В работе чувствовался большой подъем, — писал Адлер, — который подогревал сам Яковлев, ежедневно обходя чуть ли не все рабочие места. Его меткие замечания и острые вопросы вносили целеустремленность в конструирование машины. Беда, если спрашиваемый оказывался некомпетентным. На него сыпался град дополнительных вопросов до тех пор, пока не становилась ясна объективная реальность. Припертый к стенке начальник или работник вынужден был давать обещание исправить что-то, да еще к определенному сроку».

Авиаконструктор Е. Г. Адлер.

Таблица 2. Расчетные данные опытных самолетов-разведчиков с двумя двигателями М-103

В конце 1938 года в Париже прошла последняя предвоенная XVI авиационная выставка. Авиасалон показал, как говорилось в кратком техническом описании самолета «22», подготовленного в начале 1939 года, «устремление ряда крупнейших самолетостроительных фирм по пути развития двухмоторной монопланной схемы и широкого ее распространения для самых различных целей боевого применения. Тем самым была подтверждена правота ОКБ А. С. Яковлева по созданию двухмоторного многоцелевого самолета.

Такие типы строятся, как видно, во всех странах и имеют многоцелевое назначение: истребители, ближние разведчики и скоростные легкие бомбардировщики.

Самолет «22» является также многоцелевым по своему назначению и может быть применен как:

1. Истребитель с пушечным вооружением.

2. Ближний разведчик.

3. Скоростной бомбардировщик.

При создании самолета «22» основной целью конструктора было стремление дать новую схему боевого применения самолета и, используя нормальный серийный мотор М-103 — 960 л.с., обеспечить максимально возможную скорость в сочетании с простотой и дешевизной конструкции.

С точки зрения аэродинамики и совершенно новой, дающей большое преимущество в смысле уменьшения вредного сопротивления системы охлаждения мотора самолет является, безусловно, шагом вперед.

С производственной стороны машина также резко отходит от установившейся традиции дюралевого каркаса с дюралевой же обшивкой.

Самолет «22» в основном деревянная конструкция и очень прост технологически».

Проект самолета-бомбардировщика. 1938 год.

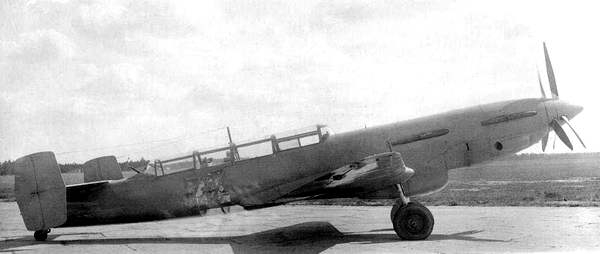

Скоростной бомбардировщик СБ с моторами М-103.

ОКБ-115 избрало верный путь, но реализовать правильную идею в полной мере не дали. Поэтому впоследствии и появился проект двухместного истребителя сопровождения, но очень ограниченные углы обстрела задней полусферы во благо аэродинамики и пулемет ШКАС не позволяли воздушному стрелку вести активный бой.

В ОКБ Яковлева предложили именно многоцелевую машину, позволявшую на одной «платформе», как сейчас говорят, создать несколько ее вариантов, фактически оптимизировав ее параметры.

Третьим вариантом самолета, по замыслам конструктора, предлагался двухместный скоростной бомбардировщик с оборонительным вооружением, аналогичным разведчику. До шести бомб калибра 100 кг расположили вертикально в грузовом отсеке. Увеличение бомбовой нагрузки было достигнуто за счет снятия фото- и радиосвязного оборудования и сокращения запаса топлива. В противном случае после установки указанного оборудования бомбовую нагрузку пришлось снизить до 400 кг.

По мнению военных, перспективный ближний бомбардировщик должен был летать со скоростью 550–600 км/ч на высоте 6000–7000 метров, что близко к расчетам ОКБ-115, иметь нормальную дальность — 1500 км, а в перегрузочном варианте — 2500 км. Нормальная бомбовая нагрузка задавалась в пределах 600–700 кг, а в перегрузку — 1500 кг, причем калибр бомб изменялся от 2,5 до 500 кг. Потолок — 11 000 метров, время набора высоты — 5000 метров за 6,5 минуты, а 8000 метров — за 12 минут. Да и вооружение его задавалось неслабое — четыре пулемета, включая один крупнокалиберный, или три пулемета и пушка. Это было уже слишком, и ни о каком соответствии самолета «22» требованиям заказчика речь идти не могла.

Воздушный истребитель танков ВИТ-1 с моторами М-103.

Двухмоторный самолет «Бреге 690».

В перспективе машину планировалось оснастить более мощными 1100-сильными двигателями. В таком виде самолет должен был получить обозначение «23».

Так что как ни крути, а ОКБ Яковлева все же первым предложило проект многоцелевого самолета на единой «платформе». И это, на взгляд автора, очень важно для понимания дальнейших путей развития проекта «22».

Здесь самое время напомнить о самолетах СБ А. А. Архангельского и ВИТ-1 Н. Н. Поликарпова с моторами М-103А, уже летавшими в 1938 году. Отчасти и эти машины стали многоцелевыми, но истребители из них получались бы никудышные.

Основным конструкционным материалом проекта «22» была древесина. Из нее изготавливали крыло и среднюю часть фюзеляжа. Правда, пол кабины летчика с постом управления самолетом был металлический, а носовая часть закрывалась легкосъемным монококовым обтекателем (гондолой) из алюминиевого сплава. Хвостовая же часть фюзеляжа представляла собой пространственную ферму, сваренную из хромансилевых труб.

В то время ближайшим зарубежным аналогом самолета «22» был «Бреге-690». При полетном весе 5000 кг этот самолет с двумя 750-сильными двигателями развивал скорость до 500 км/ч и летал на расстояние до 1650 км. На базе этой машины в 1939-м был создан штурмовик-бомбардировщик, но он из-за оккупации Франции дальнейшего развития не получил. В итоге машина оказалась невостребованной.

Таблица 3. Основные данные отечественных авиадвигателей

Таблица 4. Эволюция проекта самолета «22» с двигателями М-103

Примечание.

1. В отчете по результатам государственных испытаний исправлено карандашом на 5123 кг. Это, видимо, соответствует самолету с вооружением и фотооборудованием.

2. С учетом масла. Емкость бензиновых баков — 1328 литров.

3. Получено интерполяцией.

4. Без тормозов и посадочных щитков.

Первый опытный, а точнее демонстрационный, экземпляр машины собрали в конце 1938 года (не позже 25 декабря) и приступили к ее наземной отработке. Спустя месяц, 1 января 1939 года, комиссия под председательством директора и главного конструктора А. С. Яковлева подписала Акт о приемке самолета и допуске его к заводским летным испытаниям. 2 февраля начальник расчетной группы подписал «Анализ прочности конструкции самолета…», и на следующий день начались рулежки по аэродрому, в течение 20 минут, за которые самолет прошел по 2 км против и по ветру (8–10 м/с). Хотя самолет хорошо рулил и легко управлялся, выяснилось, что на малом газе падало давление масла, причем неравномерно на правом и левом моторе, управление рулем высоты было слишком тугое, а амортизация шасси и костыля — жесткая. Упало давление в левой стойке шасси, и она просела на 30 мм.

Два дня машину доводили. Затем снова рулежки и опять устранение производственных дефектов.

Опытный экземпляр самолета № 22 на заводских испытаниях. Центральный аэродром, январь — февраль 1939 года.

5 февраля еще раз выполнили аэродинамический расчет самолета, уточнив его скоростные характеристики. На бумаге получилось очень даже хорошо. Так, у земли при весе 5000 кг рассчитывали получить скорость 480 км/ч, а на высоте 5300 метров — 600 км/ч, при посадочной (со щитками) — 130 км/ч. Это было чуть меньше, чем предполагали в ноябре прошлого года (605 км/ч на высоте 5300 метров) при весе 4500 кг. Однако, как выяснилось позже, эти данные были завышены почти на пять процентов. Сохранились материалы аэродинамического расчета, но отсутствие времени найти ошибку не позволяет это сделать. Можно лишь предположить, что виной всему были неточно отрегулированные двигатели и воздушные винты, КПД которых вполне мог оказаться ниже расчетного.

Акт готовности самолета к полету был подписан 7 февраля, но вмешались специалисты ЦАГИ. Учитывая столь высокую скорость полета, они высказали свои опасения в связи с возможностью возникновения флаттера, совпадения частот крутильных колебаний фюзеляжа и оперения. По оценкам ЦАГИ, лимитирующей была критическая скорость крыла — 500–550 км/ч на расчетной высоте.

В этом отношении любопытным представляется письмо Яковлеву за подписью начальника отдела № 1 Кияева и начальника группы № 7 ЦАГИ, будущего академика М. В. Келдыша, от 13 февраля 1939 года:

«В связи с весьма малой частотой крутильных колебаний фюзеляжа машины № 22 <…>, в группе вибраций ЦАГИ было проведено исследование флаттера хвостового оперения этой машины, на основании расчетных данных, представленных заводом, и частотных характеристик, представленных динамической лабораторией 3-го отдела ЦАГИ. Был проведен расчет флаттера при кручении фюзеляжа и антисимметричных отклонений рулей глубины. Расчет показал, что при имеющейся частоте руля глубины (950 колебаний в минуту) и при частоте колебаний кручения фюзеляжа (420 в минуту) нет оснований ожидать возможности наступления флаттера этой формы.

В связи с этим мы считаем, что при наличии полной балансировки рулей глубины скорость полета должна лимитироваться величиной критической скорости крыла.

Скорость полета не должна превышать 0,9 от критической скорости крыла, полученной по расчету».

Спустя два дня А. С. Яковлев докладывал наркому авиационной промышленности М. М. Кагановичу, что этого вполне достаточно, чтобы приступить к испытаниям. К тому же критическую скорость (крыла) можно было довести до 600 км/ч путем размещения в крыле грузов 5–10 кг.

В ходе рулежек и подлетов выявили 35 дефектов и почти все из них устранили к 8 марта. Осталось лишь устранить тяжелый ход управления триммерами и провести тарировку счетчиков оборотов двигателей.

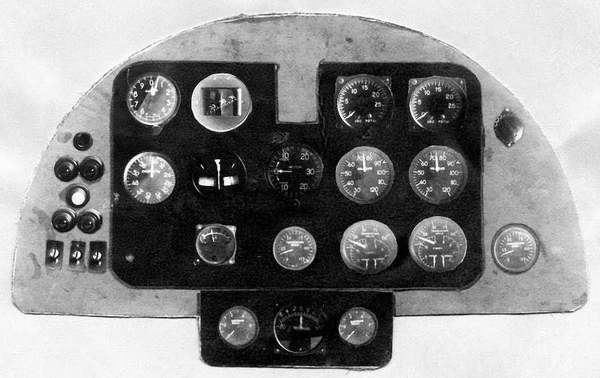

Приборная доска опытного экземпляра самолета № 22.

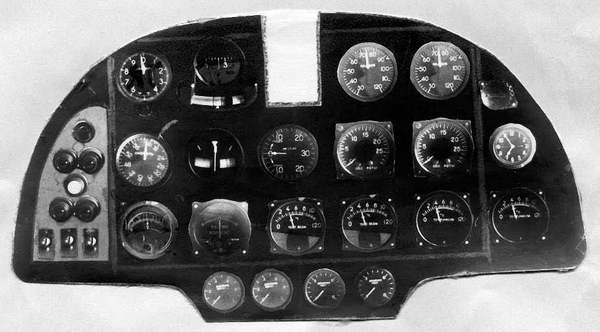

Приборная доска самолета ББ-22, предложенная специалистами НИИ ВВС.

А. С. Яковлев, Е. М. Медникова, М. И. Калинин и Ю. И. Пионтковский после награждения Александра Сергеевича и Юлиана Ивановича орденами Ленина. Апрель 1939 года.

Летчик-испытатель ОКБ-115 Юлиан Пионтковский.

Первый полет на самолете «22» Юлиан Пионтковский, по данным ОКБ имени А. С. Яковлева, выполнил 23 марта. Официального документа на этот счет я не видел, но сохранилась барограмма полета Пионтковского на самолете № 22 от 25 марта 1939 года. Это первое упоминание о начавшихся испытаниях машины. Полеты проводились на колесном шасси и с лыжей на костыльной опоре.

В деле самолета № 22, сохранившегося в архиве ОКБ-115, имеется любопытная записка Яковлеву от начальника ВВС РККА А. Д. Локтионова, датированная 2 апреля 1939 года: «Прошу дать в рамках цензуры информацию сотруднику ТАСС тов. Козляку о полетах тов. Пионтковского на Вашей машине».

Поскольку испытания С-22 проходили на Центральном аэродроме столицы, то не заметить появления в небе Москвы новой машины было невозможно. Но и правду сказать нельзя. Видимо, этот запрос и был связан с необходимостью дать хоть какие-то разъяснения, причем не гражданам Советского Союза, а иностранцам.

4 апреля 1939 года в подмосковной Чкаловской сделали первый километраж.

Здесь надо внести ясность в наименование одного из важнейших аэродромов СССР и Российской Федерации. В 1932 году в число действующих вступил аэродром, построенный в Щелковском районе Подмосковья вблизи железнодорожной станции Томская. Его в открытой печати, а иногда и в документах именовали Щелковским. Весной 1937 года железнодорожную станцию переименовали в Чкаловскую. Так стал именоваться и аэродром.

Недалеко от железнодорожной станции расположили военный городок, который до второй половины 1940-х годов не имел ни названия, ни поселкового совета, и вся корреспонденция ее жителям шла через почтовое отделение станции Чкаловская.

Но в 1960 году после перебазирования основных подразделений НИИ ВВС в Ахтубинск на аэродром перевели 8-ю авиабригаду особого назначения, с их легкой руки и стали именовать аэродром как Чкаловский, хотя в документах НИИ ВВС он продолжал называться как станция Чкаловская. Но я отвлекся.

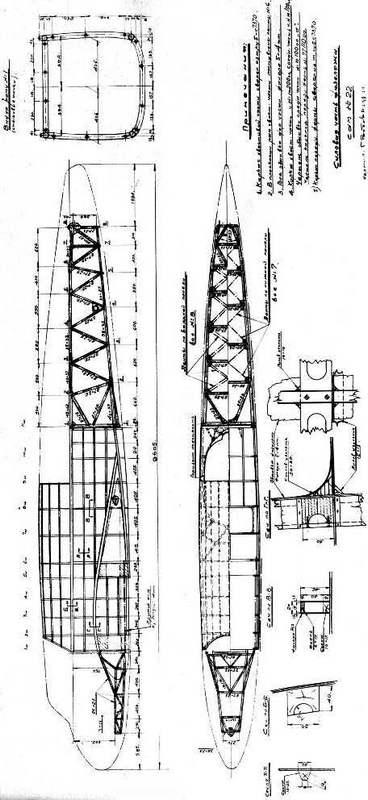

Каркас фюзеляжа самолета № 22.

Размерность и регулировочные данные самолета № 22.

Спустя десять дней, 14 апреля, комиссия во главе с ведущим инженером Е. Г. Адлером произвела осмотр машины после восьми полетов. Видимых повреждений не было, но пришлось устранять течь правого водорадиатора, замки люков передней кромки крыла, люфты люков шасси и прочие производственные дефекты.

В ходе заводских испытаний Юлиан Пионтковский на самолете «22» показал невиданную для столь тяжелой машины скорость 567 км/ч. Об этом достижении тотчас же сообщили в наркомат, а оттуда — Сталину. Дело в том, что во время войны в Испании был сделан вывод, что превосходство в скорости дает в бою большие преимущества, чем в маневренности. Это мнение продержалось до 1939 года, и скорость тогда еще была основным показателем при оценке боевой эффективности самолета.

Естественно, реакция вождя на это достижение была бурной, и 27 апреля Александр Сергеевич был удостоен наивысшей награды страны — ордена Ленина.

На следующий день, 28 апреля, вышло постановление Комитета Обороны № 98сс, в котором, в частности, говорилось:

«1. Самолет «Р-12» в разведывательном варианте одобрить.

2. Поручить Кагановичу, Локтионову и Смушкевичу закончить испытания самолета к 5 июля 1939 года.

3. Обязать Кагановича и Яковлева заложить в постройку 3 экземпляра самолета со сроком окончания к 1 ноября, причем 1 экземпляр должен выйти 15 августа.

4. Обязать Яковлева разработать конструктивные чертежи бомбардировочного варианта к 5 июня, с тем чтобы самолет в бомбардировочном варианте из числа трех экземпляров по п. 3 настоящего постановления был выпущен к 1 ноября с.г.

5. Предрешить запуск самолета в серию в обоих вариантах на заводе № 81, обязав т. Кагановича в 10-дневный срок представить свои предложения о количестве подлежащих изготовлению серийных самолетов».

Проект С-22 оказался настолько амбициозным и в то же время реалистичным, что рассказать следует не столько о бомбардировщике, сколько о многоцелевом самолете, которому путь к вершине преградили те, кто инициировал его создание.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК