Белый слон отечественной артиллерии. История 152-мм английской осадной гаубицы системы "Виккерс" Часть 1

В зарубежных источниках 152-мм гаубица Виккерс в целом характеризуется положительно, чему доказательством является ее долгая служба в рядах британской армии. Но в Красной Армии она не прижилась, и подробностями о ней историческая литература похвастать не может. Тем не менее, автору все же удалось найти редкие таблицы стрельбы для этого орудия издания 1932 г.

Информация, обнаруженная в таблицах стрельбы, позволила дать ответ, почему так получилось: немногочисленные орудия с боеприпасами раздельно-картузного заряжания и кардинально отличным по устройству прицелом выглядели "белыми слонами" среди массовых отечественных советских гаубиц 1930-х гг. Из-за этого 152-мм гаубицу Виккерс обошли стороной модернизации и введение новых типов боеприпасов. Не оказала она влияния и на развитие отечественной полевой гаубичной артиллерии - советские разработчики в межвоенное время успешно объединили достижения французской и немецкой конструкторских школ, а британская "осталась за кадром".

Об официальных названиях системы и боеприпасов к ней

Годы службы 152-мм гаубицы Виккерса пришлись на время, когда происходил переход с традиционных единиц измерения на метрическую систему, а классификация военной техники и взгляды на различные аспекты ее использования менялись довольно быстро. Кроме того, впоследствии не раз устанавливались новые правила использования сокращений в официальных документах. Как следствие, затруднительно найти единственное формально правильное наименование данной системы. Поэтому далее будет применяться устоявшееся в наше время, но не вполне официальное название "152-мм гаубица Виккерса", или "152-мм гаубица системы Виккерса".

Несмотря на малочисленность и планируемое снятие с вооружения РККА 152-мм гаубицы Виккерса, в 1938 г. Артиллерийское управление (АУ, с 1940 г. преобразованное в Главное артиллерийское управления - ГАУ) ввело для нее отдельный индекс - 52-Г-531. Что же касается основного артиллерийского выстрела для этой системы, то упоминания о его индексе как в современных источниках, так и в технической литературе конца 1930-х гг. отсутствуют.

Этот выстрел комплектовался из фугасного снаряда 53-Ф-531 или 53-Ф-533, "безымянного" картузного заряда и средства воспламенения - "английской вытяжной коробчатой трубки формы Т" или 7,71 -мм холостого винтовочного патрона. В дальнейшем для боеприпасов будут использоваться менее формальные, но тоже вполне официальные краткие наименования без префикса, например, Ф-533 для второго упомянутого выше снаряда. До введения индекса АУ его официальным полным названием было"152-мм фугасная старая гаубичная стальная граната русского образца", а еще ранее, до начала 1930-х гг., его называли "6-дм стальной фугасной гаубичной бомбою в 4 клб длиною".

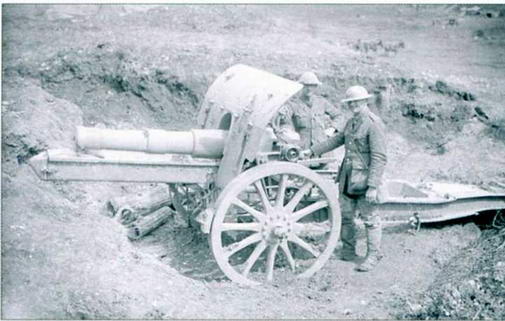

152-мм (б-inch 26 cwt howitzer) гаубица "Виккерс" выезжает на позицию. Обратите внимание на запряжку.

Буксировка 152-мм гаубицы "Виккерс" грузовым автомобилем с использованием передка близ Ирль (Сомма, Пикардия), 25 августа 1918 г.

История системы в Великобритании

К большой общеевропейской войне на Туманном Альбионе готовились чуть ли не десятилетиями, но для британских сухопутных сил ситуация в августе 1914 г. по многим пунктам была почти что плачевной. В полной мере это касалось и положения с современными тяжелыми полевыми гаубицами: в метрополии имелось только 80 таких орудий из общего объема выпуска в 120 единиц, так как остальные находились в колониях и доминионах. Да и современными их можно было назвать с большой натяжкой: 6-дм полевую гаубицу (Royal Ordnance Breech Loading 6-inch 30 cwt howitzer) на однобрусном лафете поставили на службу еще в 1896 г. и предназначалась она для колониальных войск в Индии.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) этого орудия для своего времени являлись неплохими: масса в боевом положении - около 3,5 т, начальная скорость - 237 м/с, углы вертикальной наводки - от -10° до 35° максимальная дальнобойность - около 6,3 км. Но к началу 1910-х гг. этого было уже недостаточно: гаубицы Круппа и Шнейдера близкого или равного калибра стреляли на дистанции свыше 8,5 км, а их наибольший угол возвышения составлял более 40°.

Тем не менее, эти орудия приняли участие в боях 1914 и 1915 гг. во Франции и Фландрии, но ни по характеристикам, ни по количеству они не могли противостоять упомянутой немецкой 150-мм гаубице s.FH.13, разработанной фирмой "Крупп". У британских солдат последняя получила прозвище "Five-Point-Nine" (от калибра "5.9 дюйма" в английской системе мер) и даже вошла в их окопно-песенный фольклор. В тылу же началось экстренное создание собственного ее аналога.

В январе 1915 г. фирма "Виккерс" (Vickers Limited) приступила к проектированию новой 6-дм гаубицы, а 30 июля из прототипа произвели первый выстрел. Систему приняли на вооружение как Royal Ordnance Breech Loading 6-inch 26 cwt howitzer и запустили в валовое производство на мощностях сразу нескольких компаний, включая разработчика (26 cwt означает "в 26 центнеров", с учетом "британского центнера"[1 Иначе - хандредвейт (англ, hundredweight).] это составляет 1320,8 кг - видимо, имелась в виду масса качающейся части). К концу того же года в войсках уже насчитывалось несколько сотен новых орудий. Всего построили 3633 BL 6-inch 26 cwt howitzer.

Первое массированное боевое применение новых систем произошло в ходе сражения на Сомме. В войсках метрополии 6-дм гаубица Виккерса заслужила хорошую репутацию на полях сражений. Поставлялась она и в другие государства: 212 единиц получили страны-союзники, которые не являлись колониями или доминионами Британской империи. В их число входила и Российская империя.

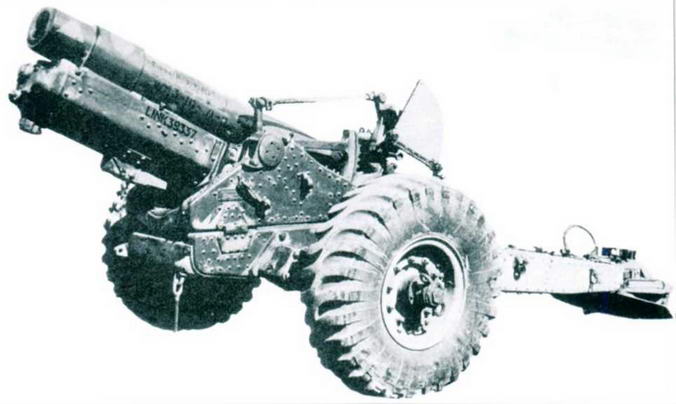

В межвоенное время систему модернизировали путем замены боевого хода на металлические колеса с резиновыми шинами - сначала сплошными (модификация Mk 1R), а потом и с пневматическими баллонами (Мк 1Р). Это позволило резко увеличить скорость возки орудия механической тягой. Помимо этих мер по улучшению мобильности, у 6-дм гаубицы Виккерса усовершенствовали прицельное оборудование. Также для нее ввели новый снаряд дальнобойной формы и усиленный заряд, что позволило увеличить максимальную дистанцию стрельбы с 8,7 до 10,4 км.

Немецкая 150-мм гаубица s.FH.13, захваченная англичанами под Аррасом в 1917 г.

Солдаты кайзеровской немецкой армии осматривают трофейную 152-мм гаубицу "Виккерс" близ Хендекур. Обратите внимание на колеса с уширенной шиной.

152-мм гаубица "Виккерс" в 1-й кадетской школе Королевской крепостной артиллерии в Тоубридж (Уилтшир, Англия). Ноябрь 1917 г. На колеса надеты башмачные пояса для увеличения проходимости и возможности стрельбы со слабых грунтов.

152-мм гаубица в камуфлирующей окраске с башмачными поясами на колесах.

6-дм гаубица Виккерса прошла всю Вторую мировую войну, с первого и до последнего дня. Правда, с одной существенной оговоркой: на европейском театре военных действий (ТВД) к моменту высадки в Нормандии ее большей частью уже заменила новая 5,5-дм (140-мм) пушка (Royal Ordnance Breech Loading 5.5-inch Gun). На Западном фронте орудий-ве- теранов осталось мало, однако их продолжали использовать для учебных целей в метрополии. Но на других ТВД дела обстояли иначе.

В 1940-1941 гг. англичане еще применяли 6-дм гаубицы Виккерса в боях с итальянцами в Эритрее. В британских частях, воевавших в Бирме, наблюдались случаи разрывов снарядов внутри стволов 5,5-дм пушек. Причиной являлись дефекты как орудия, так и боеприпасов к нему. Поэтому там 6-дм гаубицу Виккерса с начала 1945 г. вернули в действующую армию и она активно воевала вплоть до полной капитуляции японских войск. В октябре 1945 г. последовало окончательное снятие "сверх- срочницы" с вооружения британской армии, но в колониях и доминионах, ставших со временем независимыми государствами, эта система использовалась еще несколько лет.

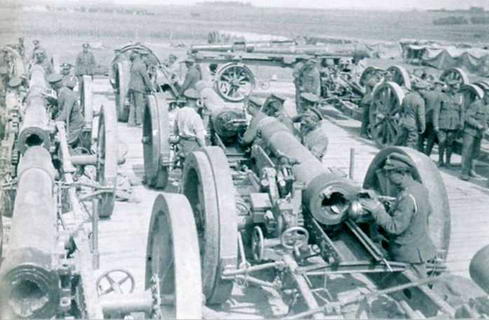

152-мм гаубицы "Виккерс" в ремонтном парке возле Бриас, 14 мая 1918 г. Хорошо видны затворная часть ствола орудия, сам затвор, механизмы наведения, а также различные варианты колес.

Расчет 152-мм гаубицы "Виккерс" накатывает ее на позицию. Обратите внимание на подготовленные к стрельбе снаряды на заднем плане.

152-мм гаубицы "Виккерс" 79-го среднекалиберного артиллерийского полка Королевской артиллерии (бывший территориальный шотландский конный полк), буксируемые средними тягачами АЕС "Матадор", проходят мост близ Хантли в Банфшире, Северная Шотландия, 28 мая 1941 г. Орудия буксируются без передков.

Ремонтники из передвижной мастерской пытаются починить сошник поврежденной 152-мм гаубицы "Виккерс". Гаубица установлена на лафет Mk 1Р с широкими пневматическими шинами колес, снабжена модернизированным прицелом со щитком. Западная Пустыня, Египет, январь 1942 г.

Расчет 152-мм гаубицы "Виккерс" на лафете Mk IP переводит ее из походного положения в боевое. Дульная часть ствола зачехлена.

В Российской империи

К началу Первой мировой войны Императорская русская армия была полностью укомплектована тяжелыми 6-дм гаубицами: крепостная артиллерия получила 122 системы Шнейдера обр. 1909 г., а полевая - 164 системы обр. 1910 г. и еще 154 - обр. 1909 г. Однако характер ожидавшейся войны оказался совсем не таким, на который рассчитывало военно-политическое руководство страны. Одним из его "проколов" стала уверенность в том, что численности орудийного парка и мощностей русской промышленности хватит для обеспечения войск тяжелыми гаубицами. Также сыграла свою роль и недооценка в довоенное время этих систем в грядущем вооруженном конфликте. Ее следствием стала немногочисленность тяжелых систем в полевой артиллерии. Однако ход военных действий быстро развеял любые иллюзии: фронт пожирал с огромной скоростью имеющиеся людские, денежные и материальные ресурсы, а для восполнения хотя бы последних собственные силы оказались недостаточными.

Применительно к 6-дм гаубицам это вылилось в дополнительные заказы Путиловскому и Пермскому заводам на системы обр. 1909 г. и 1910 г., но их выполнение оказалось весьма затянутым. А восполнение потерь в существующих частях, формирование новых и необходимое наращивание доли тяжелой артиллерии требовали все большего количества орудий. Поэтому пришлось обратиться за помощью к союзникам.

Традиционный поставщик Императорской русской армии - французская фирма "Шнейдер" - ввиду сильной загруженности заказами для вооруженных сил своей страны оказать помощь не могла. Небольшую партию из 16 150-мм тяжелых гаубиц "Тип 38" поставила Япония. Более "щедрой" оказалась Великобритания: в 1915 г. она согласилась продать 100 гаубиц Виккерса: восемь из заказанных орудий прибыли в конце 1916 г., а 92 - в начале 1917 г. Ими укомплектовали 24 батареи литеры "М" тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН), по четыре орудия в каждой батарее. Таким образом, к 1 августа 1917 г. там находилось 96 152-мм гаубиц Виккерса.

Их главным назначением при прорыве обороны противника являлась стрельба по прочным постройкам, в том числе фортификационным сооружениям с легким бетонным (толщина до 50 см) покрытием, окопам укрепленной оборонительной полосы противника с блиндажами полевого типа, козырьками, пулеметными гнездами. В полевых боях "6-дм английские гаубицы" назначали для обстрела окопов и ходов сообщения, при необходимости - для поражения "открытых живых целей".

Интересно, что, получив значительное (по сравнению с отечественным выпуском военного времени) количество 6-дм британских гаубиц, ГАУ озаботилось их встраиванием в существующую классификацию типов орудий. Так, в дополнение к полевым и крепостным 6-дм гаубицам появилась еще и осадная - первым официальным названием английской системы на отечественной службе стало "6-дм английская осадная гаубица системы Виккерс". Иногда к нему добавляют "обр. 1916 г", но насколько это соответствует действительности, трудно сказать.

В дальнейшей истории гаубицы Виккерса в нашей стране много неясного, поскольку в августе 1917 г. разложение армии уже бывшей Российской империи стремительно набирало обороты, а спустя примерно полгода началась Гражданская война. Заметим, что для маневренных боевых действий приспособленная большей частью для механической тяги 6-дм гаубица Виккерса (масса в походном положении с передком составляла 4,2 т) совершенно не подходила с учетом преимущественно конной тяги в армии. Кроме того, она являлась одной из немногих современных систем в РККА, поэтому ее использовали с большой осторожностью. Видимо, этим и объясняется тот факт, что из 100 поставленных орудий к 1918 г. до середины 1930-х гг. дожили все или почти все. А.Б. Широкорад упоминает, что в боях Гражданской войны трофеями красноармейцев стали еще несколько единиц орудий этого типа.

По данным известного британского автора по истории артиллерии Иана Хогга, 6-дм гаубицы по состоянию на ноябрь 1918 г. находились в распоряжении Королевской гарнизонной (крепостной) артиллерии его страны. Согласно официальной историографии, в интервенции Великобритании в Россию принимали участие Королевский флот и до десятка батальонов различных пехотных (т.е. не принадлежавших Королевской гарнизонной артиллерии) полков[2 В Интернете можно найти упоминания участвовавших в интервенции батальонов, принадлежащих 236-й пехотной бригаде, пехотным полкам "Royal Scots", "Royal Dublin Fusiliers" и др.]. Англичане снабжали Белое движение тяжелым вооружением, например, танками Mark V, но прямых упоминаний о поставках ему систем Виккерса не имеется. По информации Хогга, уже после окончания Первой мировой войны BL 6-inch 26-cwt howitzer передали вооруженным силам канадского, австралийского и новозеландского доминионов, а также армиям Бельгии, Нидерландов, Италии и Греции. По всей видимости, захваченные РККА орудия очутились в России "нелегальным" образом.

Прежде чем перейти к истории службы системы в РККА, необходимо рассказать о техническом устройстве орудия и боеприпасов к нему. Тогда становится понятно, почему 6-дм гаубицы Виккерса были самыми натуральными "белыми слонами" в отечественном артиллерийском парке (в особенности к середине и концу 1930-х гг.).

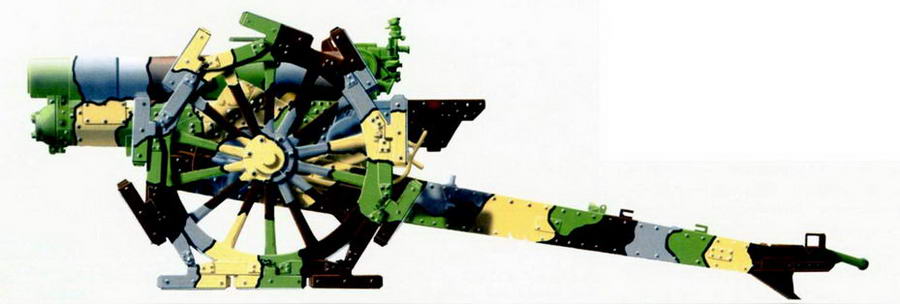

152-мм гаубица "Виккерс" (Royal Ordnance Breech Loading б-inch 26 cwt howitzer).

Конструкция орудия

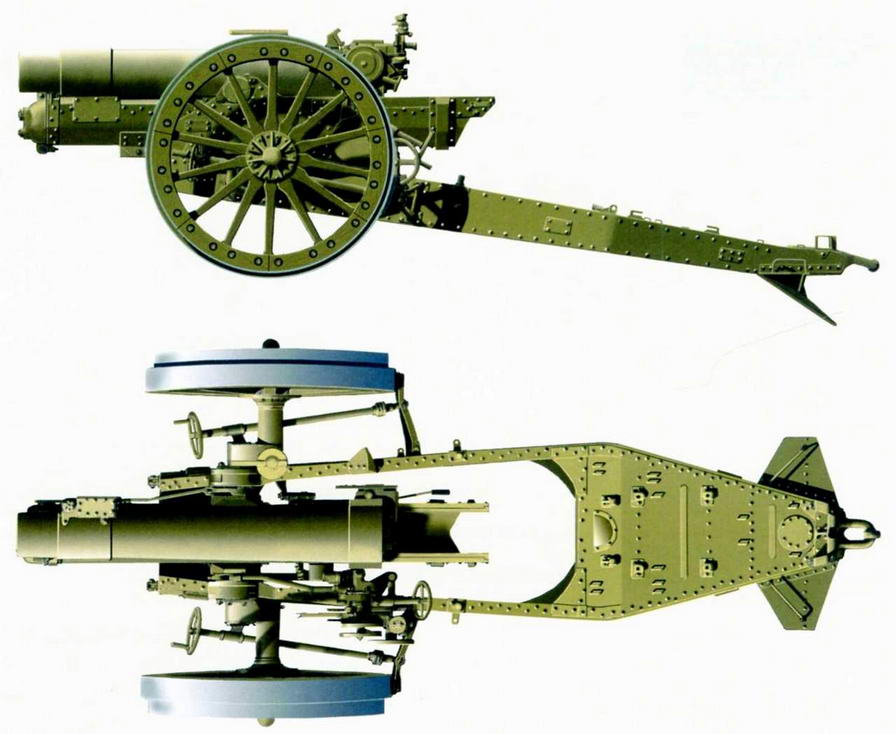

Конструктивно 152-мм гаубица Виккерса состояла из ствола скрепленного типа с поршневым двухтактным затвором системы Велина и однобрусного лафета, включавшего люльку, противооткатные устройства, верхний и нихний станок, механизмы наведения, ходовую часть и прицельные приспособления.

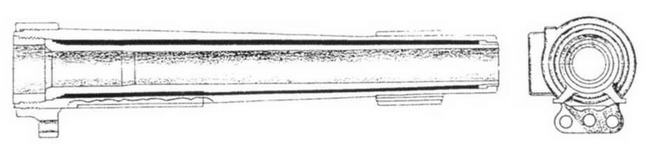

Ствол орудия из никелевой стали состоял из внутренней трубы, скрепленной стальной проволокой (обмотанной вокруг трубы с натяжением в несколько слоев), и нагнанного на них в нагретом состоянии кожуха. Для надежной фиксации этих элементов после остывания предназначались стопорное кольцо для проволоки, переднее направляющее кольцо и заднее перекрывающее кольцо. На двух последних имелись захваты для подвижного соединения с направляющими ребрами люльки.

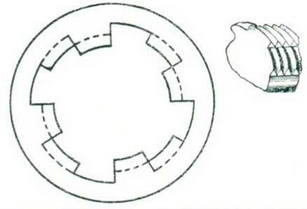

Канал ствола делился на затворную, ка- морную и нарезную части. В затворной части находились нарезные и гладкие сектора для прохода и сцепления с аналогичными секторами поршня затвора. В гладкой цилиндрической каморной части в заряженном орудии располагался картуз с метательным зарядом. Нарезная часть была образована 36 нарезами с постоянной крутизной: длина хода нарезов составляла 15 клб на всем ее протяжении.

В кожух ввинчивался казенник.

Затвор, открывающийся вправо в один прием, относился по типу чередования нарезных и гладких секторов к "системе Велина", названной в честь ее изобретателя - шведского конструктора и промышленника Акселя Велина (1862-1951 )[3 Конструкция затвора имеет сходство с поршневым тором американского конструктора Д. Эсбури, использо- заашего идею ступенчатого затвора Велина.]. По сравнению с традиционной конструкцией поршневых затворов отечественных 152-мм гаубиц (с чередующимися двумя гладкими и двумя нарезными секторами равного диаметра по 90°) у системы Виккерса гладкие сектора занимали меньшую долю поверхности поршня. Вслед за ними следовал сначала сектор с малым диаметром нарезов, а затем-с большим.

Такое существенно более сложное в изготовлении устройство затвора позволяло за счет увеличенной доли нарезных секторов добиться лучшей обтюрации (особенно важной при картузном заряжании) при менее длинном поршне. В результате, затворная часть получалась короткой и не столь тяжелой, что позволяло сэкономить на массе орудия в целом без каких-либо отрицательных последствий. Кроме того, при открывании или закрывании затвора поршень поворачивался на меньший угол, что благоприятствовало повышенной скорострельности.

В связи с картузным заряжанием затвор снабжался пластическим обтюратором с асбестовым наполнением обтюраторной подушки. Для предупреждения самоотпирания затвора служил особый стопор в его рукояти. Предохранителя на случай затяжных выстрелов не было. Небольшая часть орудий имела средством воспламенения 7,71-мм холостой винтовочный патрон, и в этом случае в грибовидном стержне обтюратора затвора под него выполнялся запальный канал, а затвор снабжался ударным приспособлением.

Продольный и поперечный разрез ствола гаубицы, скрепленного проволокой (в несколько слоев между стволом и кожухом). Видны ввинтный казенник, стопорное кольцо, переднее направляющее и заднее перекрывающее кольца.

152-мм гаубица "Виккерс" на лафете Mk 1Р.

Принцип устройства ступенчатого поршневого затвора.

Противооткатные устройства включали гидравлический тормоз отката и наката (кратко называемый просто тормозом отката) и гидропневматический (воздушно-гидравлический - по терминологии того времени) накатник. Эти два узла были неподвижными при откате и собирались в цельной стальной поковке внутри люльки орудия. Длина отката - переменная, автоматически регулировалась специальным механизмом от 1370 мм (при угле возвышения 0°) до 610 мм (при угле возвышения 45°).

Люлька желобообразного типа укладывалась цапфами в гнездах верхнего станка орудия и сцеплялась связанным с ней зубчатым сектором слева от ствола с шестернями подъемного механизма (т.е. последний принадлежал к секторному типу). Поскольку гаубица имела фиксированный угол заряжания в 7,5° люлька оснащалась механизмом быстрого приведения в положение для заряжания. Механизм был независим от подъемного механизма, благодаря чему линия прицеливания при работе им не нарушалась. Судя по отсутствию упоминания уравновешивающего механизма в руководстве службы орудия, его качающаяся часть была са- моуравновешена в цапфах. Помимо зубчатого сектора, левая цапфа была связана тягой с прицельными приспособлениями.

Верхний станок орудия (в руководстве службы именуется поворотным столом) из двух станин служил основанием для его качающейся части. Верхний станок соединялся с нижним станком с помощью штыря, обеспечивавшего его вращение в горизонтальной плоскости, а также тяги поворотного механизма винтового типа.

Нижний станок являлся основанием лафета, на него устанавливалась вращающаяся часть орудия. Он состоял из двух станин, жестко соединенных между собой коробчатой связью с отверстием для штыря в передней части и четырьмя коробчатыми связями в задней (хоботовой) части. На последней, которая служила опорой на грунт, устанавливались сошник со скобами, а также шворневая (в современном правописании - шкворневая) лапа. Правила для грубой горизонтальной наводки гаубицы не было; его функции выполняли две скобы на верхней стороне сошника. Также у орудия полностью отсутствовало щитовое прикрытие.

Боевая ось - без подрессоривания, с двумя деревянными колесами с колодочными тормозами и металлической шиной.

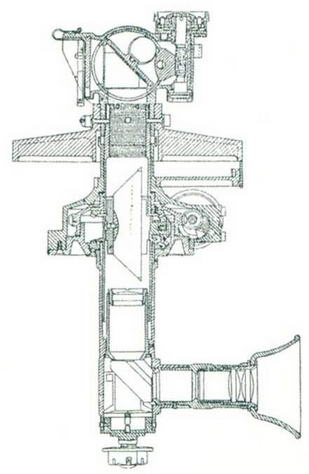

Прицельные приспособления 152-мм гаубицы Виккерса по принципу действия были сходными с аналогичными устройствами орудий других стран того же назначения и той же эпохи. Как и у других образцов, наклон цапф ствола компенсировался механизмом качания прицела в поперечной плоскости; направления в горизонтальной плоскости визировались поворотной головкой угломера, а его линия визирования была зависимой от орудия, т.е. изменялась при работе подъемным механизмом орудия. Поэтому прицел имел свой собственный подъемный механизм для возврата точки наводки в поле зрения оптической части. Но конструктивно британский прицел кардинально отличался от аналогичного немецкого устройства 1910-х гг., от которого и началось развитие отечественной техники такого рода.

Напомним, что прицельные устройства немецкой 150-мм гаубицы s.FH.13 и русской 152-мм гаубицы обр. 1909 г. включали съемную оптическую панораму системы Герца и собственно прицел с дистанционным барабаном, механически связанный с его подъемным механизмом. Панорама оснащалась поворотной головкой и отражателем, на которой все угловые величины считывались с угломерных колец и барабанов напрямую в тысячных[4 Своих для каждой страны - 6400для Германии и 6000 для России, кроме того, направление визирования вперед и вдоль ствола орудия имело отметку 0-0 для немецкой системы измерения углов и 30-0 для отечественной.]. За счет точно продуманных (но достаточно простых по принципу действия) зубчатых и червячных передач между маховиком подъемного механизма, стеблем прицела и его дистанционным барабаном указатели на последнем становились напротив соответствующих делений шкал. На торцевой части барабана они указывали угол прицеливания в тысячных, а на цилиндрической - соответствующую ему дальность стрельбы определенным типом снаряда для разных зарядов при нормальных условиях.

Схема устройства артиллерийской панорамы к гаубице "Виккерс".

Тактико-технические характеристики 152-мм английской осадной гаубицы системы Виккерс Характеристика Значение Баллистические данные Наибольшая начальная скорость, м/с 411 Масса снаряда, кг 40,95-45,35 Наибольшее давление пороховых газов в канале ствола, кгс/см2 1920 Массогабаритные характеристики Наибольшая длина системы в боевом положении при угле возвышения 0‘, мм 6580 Длина системы в походном положении с передком, мм 9627 Наибольшая ширина системы, мм 2007 Масса в боевом положении, кг 3692 Масса передка, кг 508 Масса в походном положении, кг 4200 Ствол Калибр, мм 152,4 Полная длина ствола, мм (клб) 2224(14,6) Длина канала ствола, мм 2027(13,3) Длина пороховой каморы для англ, фугасной бомбы, мм 292,86 Длина пороховой каморы для снарядов русского чертежа, мм 304,8 Длина нарезной части, мм 1663,7 Число нарезов, мм 36 Глубина нареза, мм 1,27 Ширина нареза, мм 8,86 Крутизна нарезки, мм Постоянная Длина хода нарезов, клб 15 Масса ствола с затвором, кг 1294 Масса затвора, кг 98,3 Лафет Масса лафета с деревянными колесами, кг 2398 Длина лафета в боевом положении, мм 5334 Высота оси цапф, мм 1219 Наибольшая ширина лафета, мм 2388 Длина отката нормальная, мм - для угла возвышения 0° 1370 - для угла возвышения 45° 610 Огневые характеристики Диапазон угла вертикальной наводки от 0° до +45° Диапазон угла горизонтальной наводки 8° (4° вправо и 4° влево) Максимальная дальность огня гранатой Ф-533ф, м 9175 Максимальная скорострельность, выстр./мин 2 Подвижность Диаметр колеса, мм 1524 Ширина хода, мм 2007 Ширина металлической шины деревянного колеса, мм 152 Максимальная скорость буксировки, км/ч: 6-7 Количество лошадей в упряжке при конной тяге 10 (для британской армии) Прочее Время перевода из походного положения в боевое, мин. 10 Расчет, чел. 10 (для британской армии)У 152-мм гаубицы Виккерса оптическая часть легкосъемной не являлась, вертикальные углы измерялись в градусах и минутах на диске устройства, а горизонтальные - в тысячных на шкале угломера. Связывающая все компоненты прицела механика была весьма сложной, но позволяла автоматически учитывать поправку на деривацию (чем больше угол прицеливания, тем больше надо было отклонять ствол в горизонтальной плоскости) и наклон боевой оси.

Заряжание гаубицы производилось с помощью снарядного кокора. В руководстве "Свойства орудий и краткие указания для их применения", изданном Управлением Полевого инспектора артиллерии русской армии в 1917 г., указывалось, что"при нормальной скорости стрельбы" 152-мм гаубица производит выстрелы с интервалом в 6 мин, при "максимальной скорости огня" - в 3 мин, "предельная скорость стрельбы" - 2 выстр./мин.

152-мм гаубица Виккерса буксировалась десяткой лошадей с использованием передка, подобного по устройству английским передкам к 203-мм гаубицам Mk VI (которые, в свою очередь, сами были увеличенной версией RO BL 6-inch 26-cwt howitzer и тоже служили в РККА) и отечественным передкам для 122-мм гаубиц. В британской армии уже в Первую мировую войну ввиду большой массы в походном положении основным видом тяги для системы стала механическая - народнохозяйственный трактор или специализированный полноприводный грузовой автомобиль. В этом случае передок не применялся.

В статье использованы фото с сайта Imperial Museum и иллюстрации из архивов автора и редакции.

Рисунки А. Шепса.

Подготовил к печати С. Федосеев.

М.В. Павлов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

И.В. Павлов, ведущий конструктор

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК