Возвращение к родным пенатам

В конце ноября 1996 года мне позвонил в Самару министр обороны Игорь Родионов и предложил должность командующего ВДВ. Я стал отнекиваться, а после выяснилось, что мою кандидатуру министру порекомендовал бывший командующий ВДВ Дмитрий Семенович Сухорукое. В разговоре с министром он дал мне хорошую характеристику. Проходит три дня, звонит мне сам Сухорукое и говорит: «Есть два кандидата на войска – ты и генерал Марков, заместитель командующего Сибирским округом, ни одного дня не служивший в ВДВ». И дальше начинает меня отчитывать: «Ты почему отказываешься? Только ты!..» Он мне столько всего наговорил. Я отвечаю: «Дмитрий Семенович, понимаете, боюсь, что могу сорваться, начать мстить за сына, мне это очень тяжело».

– Ты возьми себя в руки, ты видишь – люди гибнут!

– Я подумаю сутки.

– Нет! Снимай трубку, звони министру. Он ждет твоего звонка. Я его убедил.

Я отвечаю: «Есть!»

Звоню Родионову: «Товарищ министр, извините за минутную слабость, я все обдумал, оценил ситуацию. Согласен».

– Всё, готовься к вызову.

Так я вернулся в Воздушно-десантные войска после десятилетнего перерыва уже в качестве командующего.

История возникновения и становления Воздушно-десантных войск достаточно исследована в обширной научной и публицистической литературе. Она ведет свой отсчет со 2 августа 1930 года, когда под Воронежем был выброшен небольшой воздушный десант в количестве двенадцати человек. Эта дата, 2 августа, как День Воздушно-десантных войск утверждена Приказом министра обороны СССР от 18 июля 1970 года и с 2006 года в Российской Федерации также официально отмечается как День ВДВ. Хотя, справедливости ради, необходимо сказать, что первое формирование – авиамотодесантный отряд – появилось в Красной Армии только в марте 1931 года, а сам праздник ВДВ продолжительное время отмечался в рамках празднования Дня воздушного флота СССР.

В. Ф. Маргелов добился того, что войска, которым он отдал более четверти века жизни, стали вровень со стратегическими видами Вооруженных Сил СССР, такими, как ракетные, и их название стали писать с заглавной буквы.

О метаморфозах подчинения и переподчинения Воздушно-десантных войск (они входили в состав Воздушной армии, в состав Сухопутных войск, в резерв Верховного командования и т. д.] можно написать остросюжетный детектив. ВДВ неоднократно меняли штатную структуру, подвергались немыслимым сокращениям, всевозможным перемещениям, и наконец, с исчезновением с карты мира такого государства, как Советский Союз, на долгое время превратились в «кочевников». 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия передислоцировалась из Литвы в Новороссийск, 44-я учебная дивизия, располагавшаяся по соседству, и вовсе лишилась своего порядкового номера и превратилась в 1988 году в 242-й учебный центр, который и по сей день располагается в Омске. 98-я гвардейская Свирская воздушно-десантная дивизия в 1969 году была переброшена в Болград под Одессой, а в мае 1993-го сменила теплые края на Поволжье и обосновалась в Иваново. Именно на базе прославленной Свирской дивизии формировались миротворческие батальоны и бригада, бойцы которой ценой своих жизней твердо стояли между противоборствующими сторонами в Абхазии, Боснии и Герцеговине. 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, сохранив свой номер, оказалась вне пределов России, в Беларуси, а спустя некоторое время «скукожилась» до бригады аэромобильных сил дружественного государства.

«Тяжелое мне досталось наследство», – констатирует генерал Г. И. Шпак.

Пришлось заменить некоторых заместителей, начальников служб. Этот болезненный процесс длился год. Но постепенно коллектив сколачивался, все утрясалось, появились единомышленники. Я старался подбирать людей не по тому, как они относятся к личности командующего, а способных иметь свое мнение и при этом работоспособных, умных и грамотных. И это оправдало себя. Никого не надо было заставлять работать, все просто получали удовольствие от работы. Я не оценивал работоспособность по количеству часов, проведенных в стенах штаба, мне нужен был результат. Жизнь продолжала ставить перед ВДВ серьезные задачи.

Войска были, что называется, нарасхват. Это батальоны миротворцев ООН, бригады в Боснии и Герцеговине, полк в Абхазии, проводились различного рода мероприятия в Северной Осетии, Дагестане.

Надо было так организовать работу, чтобы все работало как часы.

К примеру, очень часто я бывал в дивизии под Сараево, в Боснии. До этого были там проблемы с комплектованием. Наладили отбор туда людей добросовестных и честных.

Кстати, о Югославии. Летом 1999 года вся Россия в едином патриотическом порыве восхищалась доблестью десантников, совершивших бросок из Боснии в столицу Косово Приштину, Натовцам, уже было поделившим Косово на зоны влияния, мыутерли нос. Это теперь одно из моих любимых воспоминаний в жизни.

Мы тогда начали подготовку к введению российских миротворцев в Косово. Однако знали также, что и американцы спланировали ввод туда своих войск. Они стремились опередить нас, а наши дипломаты явно просчитались. Складывалась неприятная обстановка. Естественно, мы возмущались, поскольку информация шла не из МИДа, а от сербов. Но благодаря работе разведорганов картина представилась более-менее ясной.

Предпринимались разные меры по справедливому разделению сфер влияния между войсками стран-миротворцев, но «союзники» никак не шли на наши уговоры. И вот тогда было принято решение показать себя не только им, но всему миру нашу силу. Готовили мы этот марш-бросок в столицу Косово Приштину фактически под носом у американцев. В пятнадцати минутах ходьбы от штаба нашей бригады располагалась деревянная казарма, в ней – разведывательная рота американской дивизии. Естественно, «прослушки» и тому подобные военные хитрости. Ну, что ж, кто кого? Сами совещания проводили, как обычно, в штабе, а потом выходили на улицу, будто бы покурить, и там ставилась реальная задача. Беседовали один на один – по дороге в столовую, в туалет. Вот до чего доходило. Однако эти меры предосторожности сработали и американцы пребывали в неведении. Мы выходили, например, на патрулирование с тремя БТРами, а возвращались на базу только два. Третий БТР мы прятали на запасном аэродроме. И так продолжалось в течение трех суток. Я в то время находился в Москве и ежечасно выходил на прямую связь с командиром бригады. Командир бригады Николай Иванович Игнатов (впоследствии за этот марш-бросок ему было присвоено звание Героя России) доложил: «Команда готова». Генеральный штаб дал добро. Помогли нам и сербы – за несколько часов до марша они отдали в наше распоряжение свое ВАИ-ГАИ. И мы на БТР-90 на бешеной скорости, иногда до 100 километров в час, понеслись по трассе в направлении Косово.

Водителиу нас были классными специалистами. Еще бы, они отшлифовывали свои навыки на патрулированиях горных дорог. Американцы хватились только когда мы уже проскочили Белград. У них началась паника. Бросок на Приштину прозвучал как звонкая оплеуха. Для них это пощечина была. Они сразу же по тревоге начали двигать свои колонны. Да только машины у них огромные, неповоротливые, да и расстояние до Приштины было приличным. Ближе всех к городу оказались англичане. Но и они опаздывали как минимум на 12 часов. Вот так десантники оказались на аэродроме Слатина города Приштина. Быстренько окольцевали аэродром, расставили посты, заставы, технику завели внутрь, установили предупредительные щиты с надписями: «Вход за пределы поста – открываем огонь».

Тут к нашему посту подъехал английский танк. Их офицер подходит к нашему молодому лейтенанту и требует: «Давай-ка, освободи дорогу».

Лейтенант ему в ответ: «Ноу».

Англичанин: «Я заведу танк и иду вперед».

А наш лейтенант командует: «Гранатометчик Иванов, заряжай!». Тот с колена гранату в ствол – шлеп.

«Прицел три, под башню!» Гранатометчик наводит оружие на танк и – щёлк, взводит курок.

Офицер-англичанин в замешательстве. А наш лейтенант жестами показывает, что как только танк пересечет линию поста, вот эту линию, открываем огонь.

Англичанин подумал, развернул танк и уехал. Это была единственная попытка силой завладеть аэродромом. Тогда английскому командующему дали приказ взять аэродром силой. На что он ответил: «Лично я никогда не начну третью мировую войну…»

Вторая Чечня

Ни для кого не секрет, что после хасавюртовского «мира» Чечня стала раковой опухолью на территории государства, гнездом терроризма, криминального беспредела и настоящего геноцида всего русскоязычного населения. Мания вседозволенности бандитов и их предводителей подтолкнула боевиков к нападению на Дагестан летом 1999 года.

Перейдя границу и разоружив по пути шесть дагестанских милиционеров, небольшие группы боевиков подошли к селам Ботлихского района. Находившиеся в них милиционеры предпочли не вступать в бой и отошли в райцентр. Так, не встретив никакого сопротивления и дождавшись подхода из Чечни основных сил, ваххабиты заняли три горных села. И начали делать свои нашумевшие заявления, растиражированные потом прессой. Однако чтобы как-то подкрепить свои громкие намерения вычленить Дагестан из состава России захвата трех небольших сел было, конечно, недостаточно. И боевики, численность которых, по данным войсковой агентурной разведки, не превышала 500-600 человек, решили захватить и райцентр Ботлих. Но в этот момент ситуацию уже взяли под свой контроль армейские подразделения.

Я отдал приказ войсковой маневренной группе, около 350 десантников во главе с замкомдива полковником Павловым, совершить 250-километровый марш в Ботлих. Проявив высочайшее боевое мастерство (путь пролегал по труднейшим горным дорогам и серпантинам), в субботу, 7 августа, десантники подошли к Ботлиху В итоге наши передовые подразделения на 12 часов опередили боевиков Басаева и Хаттаба. Десантники заняли оборону юго-западнее Ботлиха.

Планы боевиков были нарушены. Вступить в боевое столкновение с новороссийским десантом они не решились. Эти события стали толчком к началу второй чеченской кампании.

Высшие офицеры, как люди информированные, знали, что вторая чеченская война неизбежна. Ведь когда в 1996 году в Хасавюрте секретарем Совета безопасности России Александром Лебедем и начальником штаба вооруженных формирований сепаратистов Асланом Масхадовым было подписано мирное соглашение, мы, военные профессионалы, считали, что это решение ошибочно. Чеченская республика превратилась в шайку бандитов. С этими людьми мирный договор заключать было нельзя. Их надо было только уничтожать, невзирая на определенные потери. Процесс развивался. «Премьер» Масхадов, террористы Басаев и Хаттаб сначала навели бандитский порядок внутри республики, а затем начались грабежи поездов, набеги на граничащие с Чечней области, особенно страдал Ставропольский край. Потом начались еще более страшные дела. Убивали, угоняли людей толпами в рабство, не говоря уже о табунах лошадей, коров. Начался беспредел. Когда террористы поняли, что внутри им места мало, то они начали посматривать на Дагестан. Появились кучки ваххабитов, их «комиссары» начали работать по населенным пунктам. Придется опять воевать. Мной было принято решение: для предотвращения угрозы терактов несколько батальонов выбросить для «окольцевания» Чечни.

Шел 1999 год. Один батальон перебросили в Карачаево-Черкесию, другой батальон расположили под Каспийском. Когда я туда прилетел, то счел подготовку десантников недостаточной. Раскритиковал в пух и прах лагерь, систему боевого охранения. Трое суток пробыл с ними, организовал по полной схеме боевую охрану и со спокойной душой улетел.

Через некоторое время полыхнули Дагестанские события. Басаев рванулся в Дагестан, не имея серьезных преград. Тут-то и пригодился мой батальон.

Я даю команду: «Два часа на сборы». Батальон в ночь быстренько загрузился на машины и на бешеной скорости рванул в Дагестан из Каспийска. Ночью по крутым горным дорогам они выскочили под Ботлих и там стали лагерем. К этому времени боевики уже заняли главенствующие высоты, в том числе гору Алиленд (Ослиное Ухо).

Высота «Ослиное Ухо» для федеральных войск, выполнявших боевые задачи в горах Дагестана, была как кость в горле. С этой стратегической высоты местность просматривается и, естественно, простреливается на десятки километров. В одно из горных селений сразу сбежалось начальство, прилетел командующий округом, туча офицеров, генералов. Все командуют: «Взять гору!» Десантники пошли в атаку. Это был жестокий, полный драматизма бой. Сразу 5 убитых, 9 раненых.

Ну куда вы торопитесь? Никуда боевики с этой горы не денутся. Подтяните артиллерию, авиацию… Будет ровненькое место.

Опять крик на комдива: «Ты трус! А вы, десантники, трусы и подонки, только голубые береты и тельняшки»…

И десантники пошли. Ожесточенный бой переходил порой в рукопашную. Он продолжался в течение семи с половиной часов. Гору гвардейцы, конечно, взяли, однако дорогой ценой. 17 убитых. Практически все офицеры батальона погибли. Они ведь шли в гору, а их спокойно расстреливали в упор. Боевиков там было двух тысяч, а десантников – горстка.

Разведать подходы к опорному пункту боевиков вызвались капитан И. Хоменко и прапорщик А. Смольников. Взяли у местных жителей поношенную одежду, чабанские посохи и направились к высоте. Днем, без какого-либо прикрытия.

И задачу выполнили. Узнали маршруты передвижения, расположение огневых точек боевиков. Как выяснилось, опорный пункт изобиловал пещерами и расщелинами – в них-то и укрывались бандиты от ударов артиллерии и авиации.

Ночью во главе сводной роты десантников Хоменко и Смольников выдвинулись на высоту.

После того как задача была выполнена, капитан Хоменко остался с подразделением, которое начало выдвигаться на соседнюю высоту. И когда боевики взяли роту в «клещи», почти окружили, капитан Хоменко с сержантом Ю. Чумаком и еще двумя десантниками, прикрывая товарищей, приняли неравный бой. Пока они вели огонь, подразделение смогло отойти и закрепиться на новых позициях…

Нашли их через трое суток, когда бандиты были полностью уничтожены. У капитана Хоменко в нескольких местах была прострелена грудь. Сержанту Юрию Чумаку бандиты, издеваясь, отрезали голову.

Капитан И. Хоменко за проявленное мужество и отвагу был представлен к званию Героя России посмертно.

А «Ослиное Ухо» все-таки взяли. Эта высота была очень удобна для боевиков – ее горные склоны похожи на террасы. В пещеры в мирное время чабаны загоняли до 300 баранов. Боевики же использовали естественные укрытия совсем для других целей. Удачно было выбрано и место для штаба Басаева. Когда группа под командованием подполковника О. Рыбалко получила задание взять эту высоту, никто не догадывался о том, что именно оттуда осуществлялось руководство бандитами. Выдвижение двух отрядов, возглавляемых подполковником, в тыл горы «Ослиное Ухо» сыграло решающую роль. Своевременно обнаружив противника и вызвав огонь на себя, подполковник дал возможность двум отрядам произвести необходимый маневр. По обнаруженным позициям боевиков в течение суток велся огонь. После этой операции бандиты покинули Ботлихский район. Подполковнику Рыбалко удалось избежать больших потерь среди солдат, но сам он был тяжело ранен. Гору взяли. Хаттабу удалось уйти.

Потом подошли мотострелковые части, начали освобождать населенные пункты, а этот кровавый эпизод остался у нас в памяти на всю жизнь.

Во вторую чеченскую мы уже грамотно воевали. Мы добились, чтобы Восточная группировка была под командованием нашего генерала. В Восточную группировку, я настоял, входили в основном морские пехотинцы и десантники. В целесообразности этого мне удалось убедить министра обороны. И сразу пошло реальное выполнение боевых задач, уменьшились потери. Да и дурости изрядно поубавилось. И воевали десантники в Чечне на порядок лучше любого другого рода войск. Это вне всякого сомнения. Мы выполнили пятьдесят процентов задач, хотя нас было в десять раз меньше, чем остальных.

А потери десантников – один к двадцати по сравнению к остальным. Я докладывал министру с цифрами в руках и он, конечно, был удивлен. Мы что делали? Сразу пошли в горы, тащили на своих плечах все, что только могли, били бандитов там, же в горах, потом спустились с гор опять на равнину и пошли с севера, очищая от боевиков. Очистили равнину, вошли в предгорья, взяли Урус-Мартан, Аргун, в общем, все ключевые города, кроме Грозного.

Как брали Урус-Мартан – это вообще уникальная операция. Брал его полковник Эм Юрий Павлович. Мы постоянно поддерживали связь друг с другом. Подошли они к Урус-Мартану – это очень крупный город, второй после Грозного, и наши передовые части были встречены там мощным огнем. Боевики заранее и основательно подготовили оборонительные укрепления, огневые точки. Как дали по нашим! Потерь не было, но огонь был очень плотный. Думали, думали и решили использовать тактику выманивания. Мы несколько раз пытались их атаковать, они все время выскакивали, занимали позиции, а мы в это время пристреливали артиллерию. И вот с рассветом мы завели двигатели и сымитировали атаку, а вместо атаки вышли на эти пристреленные позиции. Вывели пушки, вывели боевые машины, крупнокалиберные пулеметы, и когда вся эта банда с рассветом выскочила и заняла свои позиции – вот здесь по ним был нанесен колоссальной силы удар. Авиация сработала, пушки на прямой наводке, закрытые огневые позиции, боевые машины, пулеметы, автоматы. Там потом некому было отступать. И через шесть часов прибыли парламентарии и сказали: «Входите в город, мы сопротивления не окажем». И мы спокойно вошли в город. Не потеряв ни одного убитого!

Что изменилось по сравнению с первой чеченской кампанией? Главное, чего удалось добиться, – чтобы ВДВ использовались по назначению. В первую десант кидали куда попало, в основном, где тяжелее, «дырки залатать». Отсюда большие потери. Потери есть всегда, на то она и война, но всегда надо находить возможность сокращать их до минимума. К примеру, нужно взять объект, населенный пункт. Подготовься как следует! Сходи в разведку. Нет. «Вынь да положь». Но ведь можно было сделать и малой кровью.

Утренние доклады командиров частей и соединений Командующему – традиция ВДВ. Георгий Иванович Шпак в рабочем кабинете, 2000 год

Командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов навсегда остался в памяти с неразлучным «Беломором»

В день рождения Василия Филипповича Маргелова на Новодевичьем кладбище всегда многолюдно

Начальник штаба – Первый заместитель Командующего ВДВ генерал-лейтенант Н. В. Стаськов

Заместитель Командующего ВДВ генерал-лейтенант В. Е. Евтухович

Начальник вооружения – заместитель Командующего ВДВ генерал-лейтенант В. И. Жуликов

Начальник отдела кадров ВДВ генерал-майор В. В. Рыбкин, руководитель операции в Косово

День Воздушно-десантных войск в Тушино. Слева направо: секретарь Совета безопасности РФ А. И. Лебедь, Командующий ВДВ Г. И. Шпак, помощник Президента РФ Ю. М. Батурин

«Калаш» в руках десантника – надежное оружие. Г. И. Шпак и М. Т. Калашников. 2002 год

В Абхазии десантники встали стеной между агрессором и свободолюбивым народом. Генерал Г. И. Шпак под Сухуми, 1998 год

Командующий ВДВ на месте гибели миротворца, гвардии рядового 106 гв. пдд Дмитрия Миронова. Абхазия, 1991 год

В Чечне командующему ВДВ приходилось решать вопросы на самом высоком уровне. Президент Чечни Ахмад Кадыров, генералы Геннадий Трошев, Георгий Шпак

Лейтенант 0. Г. Шпак и генерал-полковник Г. И. Шпак. Ханкала, 1995 год

Традиции «Полтинника», 350 гв. пдп, непобедимы! Г. И. Шпак на встрече с однополчанами

Командующие ВДВ в разные годы: генерал-полковник Г. И. Шпак, генерал-полковник В. А. Ачалов, генерал-лейтенант В. А. Шаманов на торжествах, посвященных 80-летию ВДВ, 2010 год

Поладить с десантурой в День ВДВ в Москве мог только Командующий

«Заводи, пилот, моторы!» Командующий ВДВ Г. И. Шпак во время визита в США

Памятью живы. Офицеры и генералы армии США в Москве у обелиска воинам-десантникам

С неба в бой. Президент России В. В. Путин на одном изучений десантников. Тула, 2001 год

Участник боевых действий в Афганистане, Председатель Фонда «Профессиональная Российская Армия XXI века» В. П. Савицкий

«Да храни Вас Господь!» Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручает Г. И. Шпаку награду Русской Православной церкви

Подписание соглашения о взаимоподдержке ВДВ и Русской Православной церкви. Москва, 2003 год

Командующий ВДВ Г. И. Шпак с дочерью Еленой, майором медицинской службы, 2004 год

Алла Григорьевна Шпак – надежная опора супругу и «перворазникам» из команды телекомпании НТВ во главе с А. Любимовым

Г. И. Шпак с земляками после торжественной церемонии вручения грамоты Почетного гражданина Осиповичского района. 2005 год

Командующий ВДВ генерал-полковник Г. Шпак – почетный гражданин Хасавюрта. 2008 год

Герб Рязанской области

Г. И. Шпак в день инаугурации. 12 апреля 2004 года

С таким помощником можно было горы воротить. С. В. Мозер и Г. И. Шпак

?. И. Мишин, Вице-губернатор Рязанской области

Н. В. Мужихов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области по строительству, ТЭК и ЖКХ

Л. А. Андрюкина, начальник управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области

М. И. Кривцов, заместитель Губернатора, руководитель аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области

Памятник князю Олегу Рязанскому (скульптор 3. Церетели)

Памятник Евпатию Коловрату (скульптор 0. Седов)

«Молодежь – на стройки Рязанской области!» Г. И. Шпак напутствует участников стройотрядов Рязани, 2005 год

Вернуться с добычей – удача для охотника. Георгий Шпак среди таких же, как и он, увлеченных охотой

В одной из песен майора Яценко П. К., погибшего в этой войне, есть на эту тему очень верные слова:

Каждый день, каждый час слышишь лишь приказ:

Нужный, лишний, никакой, умный и дурной

Получил, ответил: есть, сразу выполнять,

И тебе разрешено лишь в душе послать…

Вот как раз в первую войну дурных приказов было море, хотя и великолепные командиры были. Просто во вторую войну научились-таки воевать. За время второй кампании постоянно бывал в Чечне. Мне даже запрещали: «Не дай бог убьют вас, так боевики из этого такую пропаганду состряпают!» И в самом деле, когда я приезжал в республику, среди боевиков было специальное оповещение: «В Чечне главный десантник…»

Стоит еще раз сказать о наших солдатах, если бы не они, не их мужество, их преданность воздушно-десантному братству, не знаю, как бы все сложилось. Приведу в пример один из приказов:

ВЫПИСКА ИЗ БОЕВОГО ПРИКАЗА

В 11:20 07. 08. 2000 группа под командованием капитана Шабалина В. В. обнаружила группу противника в кол-ве 15 чел., следовавших в направлении дороги с целью организации засады на колонну. Группа с ходу вступила в бой, нанеся противнику огневое поражение с фланга. В результате ответного огня со стороны противника был тяжело ранен разведчик головного дозора рядовой Сагдеев Александр Николаевич. Командир группы решил фланговым маневром вынести раненого с поля боя. При выполнении маневра подгруппа эвакуации попала под сосредоточенный огонь противника. Противник предпринял попытку обойти группу с флангов. Командир группы, грамотно распределив огневые средства группы, пресек попытку боевиков и подавил большинство их огневых точек. В ходе боя противник определил командира группы и открыл по нему сосредоточенный огонь. Пулеметчик группы рядовой Лайс Александр Викторович, находясь возле командира группы, заметил изготовившегося к стрельбе снайпера противника и в последний момент прикрыл капитана Шабалина В. В., получив смертельное ранение, продолжал вести огонь из пулемета, пока не потерял сознание. Под огнем группы противник начал отходить в направлении населенного пункта. Группа эвакуировала раненых, заняв господствующую высоту, вызвала в район предполагаемого нахождения боевиков огонь артиллерии. В дальнейшем группа приступила к поиску площадки для приземления санитарного вертолета. Эвакуация была произведена оперативно. Всего в результате боя было уничтожено 5 боевиков, потери группы: 1 человек убит, 2 человека ранены.

Рядовой Лайс Александр Викторович – огнестрельное пулевое, слепое ранение в область верхней части грудной клетки. Ему присвоено звание Герой России, посмертно.

Невоенный конфликт

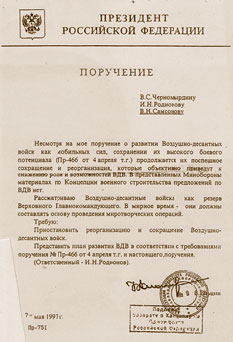

Несмотря на то, что я регулярно докладывал министру обороны о реальных и подтвержденных цифрами успехах подразделений Воздушно-десантных войск, в частности в Чечне, в воздухе стал явственно ощущаться тревожный запах так называемого «реформирования ВДВ», что на деле означало простое и, чаще всего, необоснованное и непродуманное сокращение войск. Пресса в свое время много писала о моих разногласиях на эту тему с начальником генерального штаба Анатолием Квашниным. Сегодня, по прошествии некоторого времени, я, не будучи частью единого механизма управления Вооруженными силами, но по-прежнему болея душой за нашу армию, могу рассказать здесь о сути наших разногласий. Однако и сейчас хотелось бы лишний раз подчеркнуть – ни тогда, ни теперь речь не идет о личной неприязни или амбициях. Я по-прежнему считаю, что под видом уплотнения, укрупнения и прочих мероприятий в рамках военной реформы все это проводилось, чтобы заведомо уменьшить значимость наших войск. Догадываюсь, что генералу Квашнину не нравилась и моя независимая манера поведения.

Поскольку в данном случае речь шла о вещах для меня крайне принципиальных, в такие моменты я просто физически не мог молчать. Конечно, никому не нравится, когда тебе указывают на ошибки. Это естественно. Даже когда просто не соглашаются. Я входил в Военный совет. Когда обсуждались военные законы – ты можешь говорить все, что считаешь нужным. Я свое мнение всегда высказывал. Естественно, кому это нравится? Вот вы что-то делаете, а вам подчиненный говорит: а я считаю так-то. Ну, раз сказал, два сказал. В основном то, что касается ВДВ в свете вечно затеваемых сокращений. Например, расформировали 16-ю военно-воздушную армию. Летчик, управляющий современным самолетом, – «штучный» специалист, на подготовку которого государство затрачивает немалые средства. Мы не имеем права, затратив столько денег, потом просто человека выбросить. Должно все продумываться: зачем, кого, куда переводить, а тем более сокращать. А мы сначала режем, а потом – «Ах, мы не то срезали» – начинаем восстанавливать. Сколько денег уходит на реорганизацию! Перед глазами пример этой армии. Ее сначала разогнали, людей выбросили на улицу, командующий армией плакал, когда прощался с людьми, со знаменем…

Что мы сейчас имеем? Опять, спустя короткое время, создается такая же в точности воздушная армия. Только тех людей уже нет, опыт ушел. А новых еще учить и учить. Преемственность теряется, традиции. Говорят, если сократить – деньги появятся, но при этом забывают, что на деле любые сокращения ведут к удорожанию.

Зачем сокращать то, что действует, то, в чем постоянно возникает необходимость? У нас есть столько всего, что действует лишь на бумаге, сокращай – не хочу. Специалисты помнят, как реформировался, а проще сказать, сокращался Главкомат сухопутных войск. Потом ведь все восстановили. Пришли новые люди – сколько им времени нужно, чтобы научиться? И это только два примера.

Как раз подобные вещи и составляют, по моему мнению, суть военной реформы «по Квашнину».

Когда разговоры о грядущем сокращении ВДВ становились все настойчивее, я запросил поддержку в обществе, используя в том числе прессу и телевидение. И куда бы я не летал, я стал брать с собой журналистов. Я, наверное, единственный, кто разрешал снимать все, что угодно, и брать любое интервью. Это сначала всех шокировало, а потом люди привыкли. Помню, как показали наших десантников в передаче Л. Якубовича «Поле чудес», – столько юмора, столько искрометности, а ведь собрали обычных солдат и офицеров со всех дивизий. Геннадий Заволокин, основатель передачи «Играй гармонь», тогда еще был жив. Сколько гармонистов нашел он среди военной молодежи, какую душевную песню написал о десантниках! Впоследствии сколько еще про ВДВ было телепередач, фильмов, статей в газетах и журналах. Показывали всей стране, какие у нее защитники, нормальные, сильные духом и телом мужики! А то ведь – ну сколько же можно из бандитов, проституток, трансвеститов героев делать?

А какие масштабные у нас концерты последние годы проходили в концертном зале «Россия»!

В этом месте воспоминаний Г. И. Шпака я передаю слово замечательным скульпторам, супругам Валерию и Наталье Никифоровым. Но прежде поведаю об их судьбах.

Выпускники Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова, они неожиданно для себя оказались в когорте деятелей культуры Советского Союза, которые трудились на ниве искусства в Демократической республике Афганистан.

То, что Валерий и Наталья профессионалы своего дела, обладающие тонким художественным вкусом и собственным оригинальным видением скульптуры, сомнения не вызывает. Два учебных года они передавали свой опыт и знания афганцам, за что удостоены наград ДРА. В Кабуле произошло их первое знакомство с десантниками, которое переросло впоследствии в прямое творческое сотрудничество.

Вот, что рассказали мне мои друзья о времени, когда Воздушно-десантными войсками командовал Г. И. Шпак.

Летом 1997 года мы созвонились с порученцем командующего ВДВ с просьбой организовать встречу с Георгием Ивановичем, на которую пришли не с пустыми руками. В альбоме, где представлены фотографии наших работ, особое место занимали скульптурные композиции, памятники и портреты, которые олицетворяли мужество и преданность долгу воинов-десантников. Наш памятник легендарному командующему ВДВ В. Ф. Маргелову, установленный на его могиле на Новодевичьем кладбище, оказался настолько целостным и оригинальным, что по просьбе командования Рязанского воздушно-десантного училища мы сделали его копию. На наш взгляд, даже более динамичную и яркую. За этим заказом последовал другой. Аллея Героев Советского Союза, выпускников РКПУ в различные годы – творение наших рук. Нами были созданы памятники воинам-интернационалистам в Медвежьих Озерах, в 51-м полку Тульской дивизии, памятник десантникам в Болграде.

И вот мы входим в кабинет командующего ВДВ на Матросской Тишине. Встречает нас подтянутый генерал в белоснежной рубашке, с приветливой улыбкой на лице. Поздоровались. Пригласил за стол. Без сомнения, Георгию Ивановичу хорошо были известны наши творения, но он обстоятельно расспрашивал нас о житье-бытье и задумках на будущее. Оказалось, что Георгий Иванович не лишен художественного вкуса и особого юмора. Ведь это с его подачи мы занялись делом не совсем обычным – изготовлением десантных сувениров. И все же, по мысли командующего, это было не самое главное. В 2000 году исполнялось 70 лет Воздушно-десантным войскам. Событие неординарное, и Георгий Иванович предложил нам создать для Музея ВДВ в Рязани скульптурные портреты всех своих предшественников. Их оказалось четырнадцать человек. При этом нам была обещана реальная помощь.

Кто служил в армии, знает, что такое «дембелъский аккорд». Это когда солдат «пашет» сутра до вечера на хозработах с тем, чтобы приблизить увольнение со службы. По распоряжению командующего нам выделили «дембелей» на дело святое, необходимое для сбережения исторической памяти. И надо сказать, что солдаты трудились на совесть. Работа шла успешно и Георгий Иванович нередко наведывался к нам в мастерскую на Малую Грузинскую. Однако ни разу не попросил о том, чтобы мы изваяли его бюст. Скромность не позволяла. С превеликим трудом мы уговорили Георгия Ивановича позировать. Время поджимало. В мастерской побывали генералы Д. С. Сухорукое, В. А. Ачалов, Е. Н. Подколзин, П. С. Грачев. А над портретом Георгия Ивановича мы, можно сказать, работали тайком.

Это был пятнадцатый бюст по счету. Но на выставке, проходившей в концертном зале «Россия», он так и не появился и мы с трудом отбивались от назойливых вопросов: «Почему нет бюста генерала Шпака?» Наше творение так и простояло долгое время в мастерской и, наконец, обрело свое заслуженное место в Музее ВДВ.

Когда в Анапе на месте пионерского лагеря, принадлежавшего войскам ПВО, создавался санаторий «Десантник» Георгий Иванович пригласил нас и предложил создать памятник. Мы с жаром сердец принялись за работу над эскизами, стремясь не повториться и не сбиться на некий штамп. И нам кажется, что это удалось. Открывал памятник командующий ВДВ Г. И. Шпак.

Мы встречаемся с Георгием Ивановичем на традиционных праздниках Дня ВДВ 2 августа и он, как и прежде, доброжелателен, приветлив и проявляет неподдельный интерес к нашей работе и жизни.

Возвратимся в концертный зал «Россия», где в торжественной обстановке отмечался День ВДВ. Г. И. Шпак продолжает воспоминания.

Ради чего все это делалось? Да для того, чтобы переломить тенденцию, внедрявшуюся в общественное сознание на протяжении недавнего «демократического» десятилетия: мол, армия – дерьмо, офицеры все «дубовые». Словом, нормальному человеку делать там нечего! Дожили: человек, который идет в армию, стесняется, что идет. Если мама тебя любит, то откупит, если нет – идешь в армию! Вот такие настроения, насильственно, подчеркну, навязываемые людям, надо в корне менять. Мы же всеми силами старались, чтобы молодые люди захотели прийти служить в наши войска, чтобы они могли гордиться местом своей службы.

И еще один немаловажный в той ситуации тактический момент. Войска ВДВ обрели популярность среди журналистов, и когда мне была нужна помощь, я обращался к ним: «Ребята, выручайте!» И они поднимали такой шум, что тут же набегали сотни комиссий, проверяли и выдавали заключение: «В ВДВ все нормально, никакого сокращения проводить не имеет смысла». То, что и требовалось доказать. И так мы держались, но приказ о сокращении надо выполнять и мы его выполнили. Сами, не дожидаясь крайней команды, сокращали те должности и подразделения, где можно было заменить военнослужащих гражданским составом, или те подразделения неполного состава, где военнослужащие должны были быть, но их не было. То есть провели сокращение «малой кровью», не нарушая боеспособность войск. Министром тогда был маршал Сергеев. На первых порах он прислушивался к мнению Квашнина, а потом, когда оценил ситуацию и понял, «кто есть кто», у них начались антагонистические отношения. Я немного воспользовался этим на благо войск. Потом наступили времена, когда маршал Сергеев ушел, пришел новый министр, уже третий за мою службу командующим, опять надо было рассказывать, доказывать с расчетами, со схемами необходимость ВДВ в составе Российской Армии. Министру докладывали, что ВДВ воюет плохо, потери больше, чем у всех остальных. Приходилось на цифрах и примерах показывать, что министра вводят в заблуждение.

К чести министра обороны Иванова С. Б, он сразу же во всем разобрался, может потому, что ему пришлось быть на стажировке в Псковской дивизии, совершать прыжки. Он уважительно относился к войскам и ко мне как командующему ВДВ.

Доверительные рабочие и человеческие отношения сложились у меня с Верховным Главнокомандующим. С Владимиром Владимировичем Путиным я познакомился 2 августа 1998 года, тогда он был начальником ФСБ. Я пригласил его на праздник, посвященный Дню ВДВ, проходивший в киноконцертном зале «Россия». Он, в то время очень занятой человек, все же нашел возможность придти на наш праздник. Сел в зале рядом со мной. После концерта мы с ним долго общались: я ему рассказывал о наших бедах, о том, что люди не получают подолгу зарплату, офицеры бедствуют, особенно младшее звено. Путин очень внимательно слушал и когда стал премьером, то первое, что он сделал – принял все меры, чтобы десантникам заплатили задерживаемую много месяцев зарплату. Может быть, на это незамедлительное решение будущего Президента России повлиял и тот наш разговор. В любом случае, тот шаг Путина сразу сказал мне об этом человеке главное: он умеет слушать и ему можно верить.

После мы с ним часто встречались. И в России, и в югославском Косово. А однажды, в марте 2000 года, уже будучи Президентом, он вызвал меня к себе в кабинет на доклад. Я ему доложил о составе, состоянии, боевых возможностях, перспективах развития ВДВ. Он в течение 45 минут меня слушал, задавал вопросы, потом спросил: «Какие проблемы?» Я сообщил, какие вопросы волнуют нас, все это воспринято было очень доброжелательно. Не скажу, что все из них он решил, но большинство – да.

Такую проблему, как квартирный вопрос, одним махом не решишь, но после того внимания, которое оказал нам глава государства, очень многие повернулись лицом к ВДВ.

В Рязани, когда президент посетил город, то встретился с курсантами-десантниками. Во Пскове Владимир Путин лично присутствовал на закладке памятника 6-й воздушно-десантной роте, героически погибшей в Чечне.

В Санкт-Петербурге в 2011 году уже в одиннадцатый раз состоялся Международный юношеский турнир по самбо, посвященный подвигу 6-й роты ВДВ. Метроном в безмолвной тишине отсчитывает секунды и звучат фамилии гвардейцев-десантников из роты, ушедшей в бессмертие. Ежегодно мы, ветераны ВДВ, собираемся на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память Героя России Д. С. Кожемякина и его боевых товарищей, которые не отступили в кровавой схватке с бандитами. Высоту 776,0 в горах Чечни и по сей день называют высотой мужества, доблести и скорби. Их была горстка, противник превосходил десантников по численности почти в двадцать раз!

…Много лет назад я выслушал рассказ одного из участников обороны знаменитого Лужского рубежа, что был организован на подступах к Ленинграду в августе 1941 года. Немцы не могли прорвать его больше месяца, хотя и имели многократное превосходство в живой силе и технике. Один из эпизодов рассказа мне запомнился очень хорошо.

Северо-Западным фронтом командовал в то время «первый красный офицер» (так в популярной песне] К. Е. Ворошилов, полководческие дарования которого были весьма посредственны. Однако Климу Ворошилову нельзя было отказать в храбрости, и когда он приехал на передовую под Лугой, то совершил поступок, за который впоследствии получил от И. В. Сталина солидную взбучку. Маршал взял у бойца винтовку и повел защитников рубежа в атаку.

Георгию Ивановичу не единожды приходилось делать то, что явно не соответствовало его положению командующего армией, начальника штаба округа, командующего ВДВ – и только лишь потому, что мерилом его многолетней воинской службы являлась солдатская жизнь, которая, к сожалению, для власть предержащих является некой абстракцией, а любовь к Армии – ширмой, за которой можно надежно упрятать никчемные амбиции. Потому-то и боль по павшим гвардейцам 6-й роты у командующего ВДВ генерал-полковника Г. И. Шпака была искренней, неподдельной, и он сделал все возможное, чтобы сохранить память о героях.

21 июня 2000 года в печати был опубликован Указ Президента Российской Федерации № 1334.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об увековечении памяти воинов-десантников

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики б парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу, проявив мужество и героизм.

В целях увековечения памяти геройски погибших воинов-десантников постановляю:

1. Министерству обороны Российской Федерации:

совместно с администрацией Псковской области соорудить в г. Пскове памятник геройски погибшим воинам б парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии;

совместно с правительством Москвы установить у Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации памятный знак в честь военнослужащих, погибших в мирное время при защите интересов России;

открыть в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации Зал ратного подвига, экспозицию которого посвятить вооруженной защите интересов России в мирное время.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить выделение из федерального бюджета необходимых средств для обеспечения мероприятий по увековечению памяти геройски погибших воинов б парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществить мероприятия по увековечению памяти погибших воинов б парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль, 21 июля 2000 года, № 1334

В России ныне установлено более двадцати памятников воинам-десантникам. Практически все они возведены на пожертвования и при участии людей, так или иначе принадлежащих к ВДВ. Есть понятие «бывших десантников не бывает». Десантник – это на всю жизнь. Никто из ныне служащих или ранее служивших в «крылатой пехоте» не откажет в любой помощи, когда к нему обращаются со словами: «Помогай, брат!»

Была одна история. В одной из дивизий было принято решение установить памятник воинам ВДВ, павшим в боях за Родину. Стали собирать деньги, по 100 рублей с человека. И вот некая личность написала на имя командующего, на мое имя, анонимку. Мол, «имели место незаконные поборы». Первая мысль, конечно, была гневная. «Что ж ты… Ты ж живой остался! Ребята погибли, а ты жив… Не гневил бы ты Бога! Ну не хочешь давать, скажи: «Не могу!»

И все-таки я решил поехать в эту дивизию, разобраться на месте. Вдруг и в самом деле, какие-то перегибы…

Приехал, начинаем разбираться. Нет, никто никого насильно денег давать не заставлял. Не было этого!

Я приказал построить личный состав на плацу, о письме об этом злосчастном ничего, конечно, говорить не стал. Просто поблагодарил ребят и сказал: «Узнал о вашей идее с памятником. Знаю, что все вы дали на него деньги. От имени родителей всех погибших воинов – спасибо».

Но такие ситуации, как с этим подленьким посланием, у нас в ВДВ единичны…

Прощай, оружие!

…Когда военачальнику исполняется 60 лет, он садится за письменный стол достает ручку, лист бумаги и пишет на нем рапорт об отставке. И винить здесь некого, разве только Время. А тому, как известно, все равно, нравится человеку число отпущенных ему и уже прожитых лет или нет. Устав в свою очередь также не любит, когда в его положениях делают исключения. Ну что ж. В запас, так в запас! Конечно, я мог бы попросить Главнокомандующего оставить меня в войсках еще на несколько лет, написать в рапорте «Прошу продлить срок моей службы…», но я не стал этого делать. Может быть, оттого, что с годами стал отчетливо ощущать: всему в жизни положен свой срок и предел. Мне думается, что сорок два года жизни, что отдал я Воздушно-десантным войскам, армии в целом, не были ни для армии, ни для моей страны напрасными и бесполезными. Да и для меня самого то, что дали мне Вооруженные силы, по сути самое ценное и важное, что есть во мне. Армия дала мне настоящее и всестороннее образование, силу, здоровье, жизненный опыт, заставила окрепнуть волей, постоянно чувствовать ответственность, подчас за жизнь сотен тысяч людей. Армейские годы подарили мне любимую мою Рязань, здесь я прожил прекрасные годы сначала молодости, а затем и зрелости. Здесь я встретил и полюбил прелестную девушку Аллу, которая впоследствии стала моей женой, матерью двух моих самых лучших на свете детей, Олега и Лены.

Несколько последних лет, неумолимо приближавших меня к моему шестидесятилетию, а значит и к расставанию с армией, конечно же, я очень серьезно размышлял о своем дальнейшем жизненном пути. И в какой-то момент отчетливо понял, что я должен делать. Продолжать то, чем занимался я на протяжении всей моей жизни. То, что умею, причем, как следует. Служить! Честно и добросовестно, ответственно и профессионально, просто служить людям! На протяжении всей моей службы я не был в стороне от общественной жизни. Дважды мне пришлось участвовать в выборах: я был избран депутатом Псковского областного Совета народных депутатов в 1987 году, в 1990 году стал народным депутатом Верховного Совета Карельской АССР 12-го созыва. В 2003 году принял участие в выборах в Государственную Думу, стал депутатом 4-го созыва Государственной Думы Российской Федерации. Не стану вдаваться здесь в критические комментарии того, что там происходит. Скажу лишь, что последние десятилетия я занимался предметной, конкретной организационной и хозяйственной деятельностью. Так что просто заседать в Думе, зная, что и как нужно исправить и сделать как надо в родной мне области, для меня слишком большая роскошь. Поэтому я принял решение принять участие в выборах губернатора Рязанской области. Рязанской области не нужны революции. Здесь нужно просто нормально работать по закону и область поднимется. А то, что я вижу сейчас – плохо! Правда, ведь плохо…

…Вот уже который год в конце марта я встречаю самый горестный день своей жизни. Время не лечит, оно приглушает боль. Но вместо остроты и неосознанности свершившегося ужаса вырастает ничем не заменяющееся ощущение полноты потерянного человека. Тем более, если это твой ребенок. Когда сын был жив, то я, как и другие отцы, о нем помнил, разумеется, но легко – зная, что он занят повседневными делами и так же, как все живущие, радуется или печалится – в разумных пределах – жизни вообще. Еще достаточно спокойное состояние и отсутствие тревоги вызывали просто его человеческие качества. Сын вырос ответственным, грамотным и достаточно профессиональным военным. А когда его не стало, то спустя какое-то время я почувствовал, как он надежно укрепляется во мне на постоянную думу о нем. Он не доставляет мне болезненных хлопот, не вызывает слез, он просто живет во мне. Как печать на сердце. И ближе к дню его памяти я начинаю скучать по нему. Так скучают по родным, по самым близким, в стремлении увидеть желанное лицо, услышать ни на кого не похожий голос. И я еду к нему. Я всегда почему-то тороплюсь, как будто действительно с ним встречусь. И вот после долгой дороги и непрекращающейся тревоги я наконец-то попадаю на кладбище, подхожу к могиле, где он лежит.

Что же такое жизнь, думаю я спустя какое-то время, усмиряя бьющееся сердце, почему и кто ведет меня к этому месту, и неужели что-то общее с настоящим сыном именно здесь, и может и вправду он позвал меня сюда, чтобы в тиши кладбищенского покоя я сосредоточился на чем-то главном, наверно, все-таки на нем, и поговорил с ним так, как мечтал говорить при его жизни и никогда этого не делал?

Вначале, как водится, я мысленно спрашиваю, как у него дела. Именно так. Я верю почему-то, что он не только следит за мной и всей нашей семьей, но и каким-то то образом помогает. Во всяком случае, печется о нас, грешных. Потом я усаживаюсь основательно, вплотную с могилой, как бы приближая его к своему очень любящему сердцу, и начинаю рассказывать. Про домашних. Про нашу любовь к нему, про племянников, а их у него уже трое. О том, какие они красивые, а старшая, Анна, толковая и смелая, а младшая очень любит меня, а еще любит «волшебство». И я вспоминаю про сказки Андерсена, которые читал когда-то сыну и его сестренке Леночке, а теперь внучатам, и что именно в рязанском Касимове родина первой переводчицы этих сказок с датского на русский. Звать ее Анна Ганзен. Выросла она в Касимове, после школыуехала в Петербург получать высшее образование и вышла замуж за датчанина. Живя с ним, стала изучать датскую литературу и взялась за переводы Андерсена. Теперь она самый почетный человек в университете Копенгагена. Ее чтут и ценят, ибо она раскрыла талант датского сказочника для всего мира, и первые в этом списке, конечно, русские. 150 сказок переведены для своих соотечественников. Я рассказываю их сыну, вспоминая его в возрасте сказок – его вдумчивый взгляд, его розовые щечки и прильнувшую к моему плечу доверчивую головку. Я говорю, невольно решая свои губернаторские проблемы. В связи с празднованием нашей знаменитой переводчицы представляю деловые переговоры с ожидающем послом Дании к нам…

Вот так разговаривая с сыном, я как бы успокаиваюсь, мысли мои принимают повседневное течение, как будто тяжесть, мучившая меня последние дни, спала и я приехал именно туда, где смогу получить долгожданное освобождение. Я еще долго пересказываю Олежке круг привычных дел, словно желая напитать его теми знаниями, которые он упустил за своим отсутствием. И он, я чувствую, понимает меня. Я рассказываю о задуманной книге, о ее бесчисленных вариациях и о том, что сам удивлен обнаруженным в себе желанием поглубже разобраться в человеческой природе. А еще наличием интересных людей. Хотя я всегда был уверен, что мир не рушится именно оттого, что сцементирован благородными помыслами и деяниями людей, неравнодушных к чужим бедам. Нет, это не умозрительно и не теоретически. И примером тому – судьбы рязанцев, моих сподвижников, с извечной природной хваткой и творческим отношением к жизни.

«Вот так, сынок, – говорю я Олегу, – взялся писать книгу, а выяснилось, что такое обилие людей, о которых надо кричать, чтобы многие вдохновились их жизнью. Ну и, конечно, зла хватает, когда вижу в людях зависть и равнодушие. Только зачем про это писать? Всё, что пережил за последние годы, лежит тяжким грузом на сердце. А если это так, к чему знать читателю об этом?»

Говорю сыну о бескультурье, о том, что за границей самое употребляемое слово – «извините». И что леса наши, вблизи и вдали от жилья, превратились в мусорные свалки. И это тоже проблема. И вырубают их, и все, что можно, продают, и за всем надо следить. Я довольно долго сижу, пока не начинаю промерзать. Конечно, не все рассказано сыну, и сетования, что без него мне плохо, прорываются чаще, чем хотелось бы. И все-таки после моих молчаливых монологов мне начинает казаться, что он услышал меня, напитался моими трудностями и как будто благословил на дальнейшую жизнь. Я ухожу от него почти опустошенный, словно передал ему все тяжести последних месяцев. Теперь можно жить дальше.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК