Часть II Русско-японская война. 1904-1905 гг.

Канонерская лодка “Кореец” в Порт-Артуре

Начало войны застало в Порт-Артуре только четыре канонерские лодки: “Гремящий”, “Отважный”, “Бобр”, “Гиляк”. Остальные три в качестве стационеров находились в портах Китая и Кореи: “Манчжур” в Шанхае, “Сивуч” в Инкоу, “Кореец” в Чемульпо, где он находился вместе с крейсером “Варяг”.

“Кореец” с “Варягом” откроют длинный список русских кораблей, погибших в этой несчастливой для нашего Отечества войне. При этом “Кореец” будет первым русским кораблём, подвергшемся атаке со стороны противника: 26 января, приняв секретные пакеты от русского консула в Сеуле, лодка в 3 часа 40 мин снялась с якоря и вышла в направлении Порт-Артура. Уже через 15 минут впереди была замечена японская эскадра, шедшая в двух кильватерных колоннах, в правой – крейсеры, в левой – 4 миноносца. Когда русский корабль оказался между двумя колоннами японских кораблей, наперерез ему пошёл броненосный крейсер “Асама”. Было видно как на японских крейсерах сняли чехлы с орудий, а миноносцы повернули на лодку, намереваясь атаковать её с двух сторон.

В донесении командира “Корейца” капитана 2-го ранга Г.П. Беляева говорится о последующих событиях: “Предполагая, что все вышесказанные маневры вытекали исключительно из желания японского адмирала не пустить вверенную мне лодку в море, с одной стороны, а также находясь в полном неведении о разрыве отношений Японии с нашим правительством, с другой стороны, я повернул обратно на рейд, но на циркуляции лодки одним из 4 миноносцев, продолжавших атаку, была выпущена первая мина, прошедшая за кормой на расстоянии 4 саженей. Сейчас же пробил боевую тревогу, – это произошло в 4 часа 35 минут дня, через 2 минуты батарея была готова, но в это время была выпущена вторая мина с того же миноносца, прошедшая гак же, как и первая, а за ней и третья с другого миноносца. Третья мина была пущена перпендикулярно к правому борту и шла на правый трап, но, не дойдя до борта 2-3 саженей, пошла ко дну. Атака миноносцев производилась в расстоянии 1-2 кабельтовых.

После выпущенной с миноносца второй мины сделал сигнал “открыть огонь” и потом дал “перестать стрелять”, так как лодка входила на нейтральный рейд Чемульпо. Нечаянно, после сигнала “перестать стрелять” было сделано два выстрела из 37-мм револьверной пушки”{1} .

“Описание военных действий на море в 3 у 38 гг. Мейдзи” (в 1904-1905 гг.), подготовленное к изданию Японским морским Генеральным штабом и вышедшее вскоре после войны даёт такую трактовку этого эпизода: “Суда постепенно сбгижались и “Кореец” уже проходил с левого борта от “Чиода” и “Такачихо”, когда “Асама” для защиты транспортов повернул влево, стал между “Корейцем” и транспортами, которые в свою очередь несколько уклонились вправо. Когда 9-й отряд миноносцев подошёл на траверз “Корейца”, “Аотака” и “Хато” зашли с левого борта, а “Кари” и “Цубане” – с правого, при этом “Цубане” приткнулся к мели; остальные же три миноносца, идя навстречу “Корейцу”, подходили к острову Иодольми.

Видя приближение наших миноносцев, “Кореец” уклонился вправо и затем открыл огонь из орудий. Было ровно 4 часа 40 минут (время японское – прим. авт.) пополудни, когда раздался первый выстрел этой войны. Вернувшийся на прежний курс “Асама”, увидев это, немедленно сигнализировал на “Нанива” – “Кореец” открыл огонь, и приказал транспортам отойти, сам же направился было в море, но так как “Кореец” в это время повернул обратно на рейд, то крейсер “Асама” вновь пошёл прежним курсом”{2} .

Всё перевёрнуто с ног на голову. Манёвр “Асамы” оказывается вызван желанием защитить транспорты, а два выстрела из 37-мм орудий заставляют “Асаму” приказать транспортам отойти. Конечно же канонерка в 1300 тонн вооружения представляла страшную опасность для 6 японских крейсеров, из которых один только “Асама” имел водоизмещение 9700 тонн, и четырёх миноносцев! О торпедах, выпущенных в русский корабль, ничего не говорится, зато подчёркивается, что первые выстрелы в этой войне были сделаны русскими!

На следующий день “Кореец” вместе с “Варягом” примет участие в бою, который станет легендарным. Перед боем на канонерке “срубят” до половины мачты, что должно было помешать наводчикам орудий на японских кораблях целиться в корабль. В ходе боя “Кореец”, шедший в кильватере “Варягу” поддерживал его огнём своих орудий, выпустив по врагу 22 8-ми дюймовых снаряда. 27 6-ти дюймовых и 3 9-ти фунтовых. В ходе боя в корабль не было ни одного попадания, было отмечено три недолёта, остальные неприятельские снаряды, выпущенные в лодку, давали перелёты. Потерь в личном составе не было{3} .

“Варяг” в течении боя, длившегося час (с 11ч 45 мин до 12ч 45 мин) выпустил по врагу 1105 снарядов: 425 6-ти дюймовых, 470 75-мм и 210 47-мм.

Японцы, по их данным в бою с русскими кораблями выпустили 419 снарядов (27- 203-мм (8 дюйм), 182 152-мм (6 дюйм), 71 120-мм и 139 76-мм){4} .

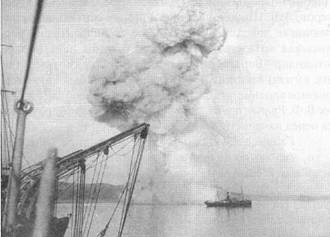

Из-за полученных тяжёлых повреждений, “Варяг” вынужден был прекратить бой и вернуться на рейд Чемульпо, где крейсер был затоплен экипажем, а “Кореец” взорван. Впоследствии японцы поднимут “Варяг” и введут его в состав своего флота, а вот от “Корейца” после взрыва осталась только груда искорёженного металла и ничего сколь-нибудь ценного японцам с канонерской лодки не досталось.

До сих пор не поставлена точка в споре о результативности огня русских кораблей в этом бою.

По русским данным, были повреждены по-меньшей мере два японских крейсера. Японцы, напротив, в своей официальной истории войны на море утверждают: “В этом бою неприятельские снаряды ни разу на попали в наши суда и мы не понесли ни малейших потерь”{5} .

Многими исследователями было отмечено, что “Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи” грешит неточностями, умолчанием неудобных для Японии фактов, а часто и откровенной фальсификацией и дезинформацией. Тем не менее, почему-то до сих пор некоторые отечественные историки склонны безоговорочно доверять именно японской версии войны на море.

Особенно разгромной критике подвергает командира “Варяга” известный российский историк А.Б. Широкорад в своей работе “Русско-японская война 1904-1905 гг.” (Минск, 2003).

Господину Широкораду “непонятно, куда “Варяг” выпустил 1105 снарядов, в том числе 425 снарядов калибра 152-мм, раз японская эскадра потерь не имела”{6} . Свидетельства русских участников боя и иностранных источников о повреждении, по меньшей мере, 2 японских крейсеров, А.Б. Широкорад, очевидно, не считает заслуживающими доверия. Он даёт волю своей фантазии, расписывая читателю, как должен был бы действовать командир “Варяга” и, утверждая, что “грамотные” (на его взгляд) действия В.Ф. Руднева могли бы оказать серьёзное влияние на весь последующий ход войны. На бой же В.Ф. Руднев повёл “Варяг” лишь с целью “оправдаться перед начальством”{7} .

Главное обвинение в адрес командира “Варяга” – то, что он не оказал вооружённое сопротивление японцам, когда те высаживали вечером 26 января в Чемульпо десант. Но перед тем как начать сыпать обвинения, господин Широкорад должен был бы ознакомиться с инструкциями, которые капитан “Варяга” получил при уходе из Порт-Артура. А в них, в частности, говорилось, что В.Ф. Руднев был обязан “Не препятствовать высадке японских войск, если бы таковая совершилась до объявления войны” и “ни в каком случае не уходить из Чемульпо без приказания, которое будет передано тем или другим способом”{8} . Эти инструкции были равносильны приказу. А.Б. Широкорад обвиняет В.Ф. Руднева в том, что у него “не хватило смелости” нарушить приказ.

Это бессмысленное обвинение, долг любого военного – выполнять, причём беспрекословно, отданный приказ, невзирая на обстоятельства и возможные последствия. Когда японцы высаживали в Чемульпо десант, В.Ф. Руднев уже знал о разрыве дипломатических отношений с Японией, но, согласно международным нормам, это ещё не означало войны. Считали, что это ещё одна попытка путём шантажа склонить Россию к ещё большим уступкам. Официальное объявление Японией войны России последует лишь после начала военных действий. Если бы В.Ф. Руднев нарушил отданные ему инструкции и силой попытался бы воспрепятствовать высадке десанта, это дало бы японцам повод обвинить русских в развязывании войны. Руднев же прекрасно понимал, что правительство России стремилось любыми путями если и не предотвратить, то, во всяком случае, оттянуть начало войны, к которой наша страна была ещё не готова.

Лучше всего позицию Российского правительства демонстрирует секретная телеграмма императора Николая II наместнику царя на Дальнем Востоке адмиралу Е.И. Алексееву, посланная из Дармштадта, 22 сентября 1903 года: “Слухи о готовящейся высадке японских войск в Корее подтверждаются со всех сторон. По-видимому, Токийское правительство заботится дать этой мере окраску протеста против продолжения Россией оккупации Манчжурии далее условленного с Китаем срока. Тем не менее весьма желательно придти с Японией к действительному соглашению на основании выработанного Вами с бароном Розеном контр-проекта. В сущности проникновение японцев в южную и даже среднюю часть Корейского полуострова может только ослабить их со временем.

Занятие японским войском всей местности от Сеула до Ялу было бы конечно гораздо неприятнее, но и в этом случае не следует горячиться, а напротив избегать всего что могло бы вызвать столкновение. Я убеждён, что Вы исполните Моё горячее желание избавить Россию от ужасов тяжёлой войны, особенно для неё бедственной при нынешних обстоятельствах. Надеюсь, что прекращая, к сожалению, переговоры в Пекине. Вы не упускаете из виду необходимость направить все усилия к полюбовному урегулированию наших отношений с Китаем. Иметь ожесточённого соседа на громадном протяжении нашей границы тем более опасно, что со стороны Японии и других держав мы можем только ждать во всём самого враждебного России воздействия”{9} .

Итак, русское правительство готово было смириться с оккупацией Японией Кореи, лишь бы избежать войны. Зная об этом, В.Ф. Руднев не мог предпринять враждебных действий, когда вечером 26 января на его глазах высаживались в Чемульпо японские войска.

Утром 26 января на русском пароходе “Сунгари” прибыл в Чемульпо американский военный агент (в 8.40 утра), который сообщил, что война начнётся на следующий день, но об этом В.Ф. Рудневу стало известно лишь 27 января, после окончания высадки японского десанта{10} .

Надо сказать, что командир “Варяга” выразил протест против действий японцев старшему на рейде капитану 1-го ранга Бэйли (командир английского крейсера “Talbot”), который незамедлительно связался с командующим японской эскадрой контр-адмиралом Уриу. Последний, в свою очередь, заверил его, что японские корабли не собираются никого атаковать{11} . По поводу же атаки японскими миноносцами канонерской лодки “Кореец” японский командующий заявил, “что ничего не знает, это недоразумение, и, вероятно, ничего даже не было”{12} . Английский капитан прямо заявил, что первый откроет огонь по кораблю любой нации, который начнёт стрелять. Что мог предпринять в такой ситуации В.Ф. Руднев?

Следует отметить, что, знакомясь с трудами некоторых современных отечественных историков, с грустью отмечаешь, что в работах наших врагов встречаешь больше уважения к русским офицерам, солдатам и матросам, участвовавшим в кровавых войнах XX столетия, нежели в трудах наших соотечественников.

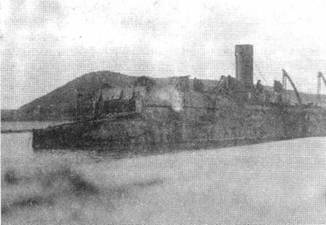

Гибель канонерской лодки “Кореец ”. Рейд Чемульпо. 28 января 1904 г.

Ночью и днём 27 января гораздо более масштабные события произойдут у Порт-Артура, но канонеркам не придётся принять в них деятельного участия.

В ночь с 26 на 27 января (с 23 часов 28 мин до 1 час 45 мин) десять японских эскадренных миноносцев атаковали стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура русскую эскадру: 16 боевых кораблей, в том числе 7 броненосцев, 1 броненосный и 5 лёгких крейсеров. В связи со значительным ухудшением обстановки, 18 января 1904 года все боеспособные корабли русского флота были выведены из вооружённого резерва. В связи с опасениями, что противник может закупорить узкий и мелководный проход с внешнего рейда Порт-Артура на внутренний, все крупные корабли эскадры на ночь оставались на внешнем рейде. На ночь на кораблях заряжались орудия и торпедные аппараты, гасилась часть корабельных огней. В море в ночной дозор каждую ночь посылались два миноносца с целью контроля пространства на расстоянии 20 миль от рейда.

О результатах наблюдений миноносцы должны были докладывать старшему на рейде флагману, возвращаясь для этого на рейд и подходя к флагманскому броненосцу. Миноносцам было отдано распоряжение крейсировать с открытыми отличительными огнями. В качестве поддержки дозора на ночь высылалась канонерская лодка, контролировавшая десятимильное пространство перед рейдом. Двум кораблям ставилась задача освещать прожекторами подходы к рейду, чтобы неприятель не смог приблизиться незамеченным{13} .

Однако меры безопасности, принятые для охраны кораблей на внешнем рейде были явно недостаточные и не соответствовали сложившейся обстановке. “Два дежурных миноносца, совместно нёсшие дозорную службу, оба с отличительными огнями, не могли обезопасить эскадру от внезапного удара приближающегося противника”{14} – с этим мнением известного историка военного искусства А.А. Строкова трудно не согласиться. Два миноносца физически не могли надёжно проконтролировать 20-ти мильное пространство рейда, кроме того, благодаря открытым отличительным огням они могли быть легко обнаружены вражескими миноносцами, которые после этого имели возможность уклониться от встречи с дозорными миноносцами, что в общем-то и произошло в ночь с 26 на 27 января 1904 года.

Точно также одной канонерской лодки было недостаточно для контроля за ближними подступами к внешнему рейду. Кроме того, Ляотишанский маяк не был потушен, служа прекрасным ориентиром.

Следует также отметить, что японские миноносцы были обнаружены наблюдателями с русских кораблей при их подходе, но огня по ним не открывали, приняв их за русские миноносцы, которые находились в дозоре и теперь возвращаются к эскадре с донесениями. К этому надо добавить, что силуэты русских миноносцев типов “Сокол” и “Бойкий” были очень схожи с силуэтами японских миноносцев.

Однако, несмотря на столь благоприятные условия для атаки, 10 японских эскадренных миноносцев добились очень скромных результатов.

Японцами было выпущено 16 торпед, из них в цель попали 3 – были повреждены эскадренные броненосцы

“Цесаревич” и “Ретвизан”, а также крейсер “Паллада”. Сама атака была плохо организована: при уклонении от русских дозорных миноносцев японские миноносцы погасили кормовые огни, после чего их строй оказался нарушен, два миноносца столкнулись, некоторые потеряли друг друга из виду и в результате одновременной атаки всеми 10-ю миноносцами не получилось. Успеха добились только 4 миноносца ! -го отряда, которые первыми атаковали русские корабли (они выпустили 8 торпед в промежуток времени между 23 ч. 28 мин и 23 ч. 35 мин).

Условия, в которых производили атаку эти 4 миноносца были идеальны – даже увидев идущие в атаку миноносцы, русские артиллеристы, чтобы не допустить ошибки, не открывали огня до тех пор, пока не увидели идущие на них торпеды или не услышали взрыв{15} . Однако после первой же атаки русские корабли открыли интенсивный артиллерийский огонь, который не позволил следующим японским миноносцам добиться успеха.

Официально японцы заявили, что при этой атаке они не понесли потерь. Однако в дневнике японского морского офицера, участвовавшего в этом бою, упоминается о гибели миноносца “Сиракумо”: “Когда я бросил взгляд на товарища, то ужаснулся… Я явственно видел его верхнюю палубу, разбитый мостик и отверстие трубы, из которой валил пар: очевидно, лопнули котлы. “Сиракумо” тонул, и никто не мог ему помочь”{16} .

К началу атаки японских миноносцев дежурная лодка “Гиляк” стояла на якоре, ожидая сменявшую её лодку“Бобр”.

Утром 27 января к Порт-Артуру подошли основные силы японского флота: 6 эскадренных броненосцев, 5 броненосных и 4 лёгких (бронепалубных) крейсера, а также посыльное судно. Навстречу им вышли 5 русских броненосцев, 1 бронепалубный, 5 лёгких крейсеров и 15 миноносцев. Канонерские лодки “Бобр”, “Отважный” и “Гиляк” в бою участия не принимали, “Бобр” вышел на внешний рейд уже к концу боя, в 11 часов 40 мин, “Отважный” ещё позже, “Гремящий” вообще в это время находился в доке, из которого выйдет лишь в апреле{17} .

Впрочем, тихоходные канонерки с их устаревшей артиллерией были абсолютно бесполезны в эскадренном бою броненосцев. “Гиляк” с его одним 120-мм орудием также можно было не принимать в расчёт.

Русскую эскадру поддержали своим огнём крепостные батареи, когда японские корабли вошли в сферу их действия.

Сам бой продолжался по японским данным с 10 ч 55 мин до 11 ч 45 мин, по русским – с 11 ч 7 мин до 11 ч 50 мин и не имел решительного характера ни с той, ни с другой стороны.

В 11 часов 45 мин японский флот повернул на юг и вышел из боя. Официальная японская историография столь быстрый отход японского флота объясняет угрозой со стороны русских миноносцев: “Адмирал Того, опасаясь атаки неприятельских миноносцев, приказал 1 -му и 2-му боевому отрядам отступать на юг с большой скоростью, а затем направиться к мысу Шантунг, а 3-му боевому отряду велел по способности идти в Чемульпо{18} ”. Это объяснение звучит неубедительно. В условиях дневного боя, при отличной видимости и возможности стрелять торпедами с дистанции не более 7-8 кабельтов 15 русских миноносцев не могли представлять серьёзной опасности главным силам японского флота (16 вымпелов, в том числе 6 броненосцев и 5 броненосных крейсеров), особенно если принимать в рассчёт, что японские корабли в бою не получили серьёзных повреждений (по утверждению японцев) и сохранили возможность поддерживать высокую скорость.

Впрочем, уже упоминавшийся историк А.Б. Широкорад в своей книге “Падение Порт-Артура” дал очень интересную оценку этому бою: “27 января адмирал Того действовал очень смело и решительно, атакуя примерно равную по силе эскадру противника, находившуюся под защитой береговых батарей. Если бы русские артиллеристы на кораблях и береговых батареях умели стрелять, то японская эскадра, выстроившаяся в одну кильватерную колонну, понесла бы тяжёлые потери, а то и вовсе была уничтожена. Адмирал Старк имел все шансы на выигрыш, принимая бой рядом со своей гаванью в зоне обстрела береговых батарей, но прос…л сражение – для этого случая более цензурного слова нет”{19} .

Вот так! Можно понять, когда наши противники всё переворачивают с ног на голову, описывая не очень приятные им факты или события, но когда такой же акробатический трюк с историческими фактами проделывают наши историки, поливая грязью наших офицеров, матросов и солдат, понять это трудно.

Бѣляѳвъ 2-й

Григорій Павловичъ, бывшій командиръ „Корейца".

Родипся 17 ноября 1857 г„ въ службѣ съ 1875 г.; старшій офицеръ учебнаго судна „Морякъ“ съ 1895 по 1898 г.; крейсера 1 ранга „Князь Пожарскій* въ 1898 и 1899 гг.; командиръ канонерской подки береговой обороны „Снѣгъ“; въ 1899 и 1900 гг.; транспорта „Компасъ“ въ 1900 и 1901 гг., миноносца „Кефаль“ въ 1901 и 1902 гг.; миноносца „Властный“ въ 1902 и 1993 гг; мореходной канонерской лодки „Кореецъ“ въ 1903 и 1904 гг.; командиръ крей- сера 2 ранга „Крейсеръ“ съ 10 мая 1904 года; нынѣ капитанъ 1-го ранга.

Г. П. имѣетъ орденъ св. Георгія Побѣдоносца 4 степени за бой 27 января 1904 г. у Чемульпо.

Всё в вышецитированном утверждении Широкорада ложь.

О каком равенстве сил говорит А.Б. Широкорад? Достаточно сравнить число орудий крупного и среднего калибра на японских и русских кораблях, участвовавших в бою: русские 12 305-мм, 8 254-мм, 86 152-мм, 12 120-мм (всего 120). японские 24 305-мм, 26 203-мм, 146 152-мм, 38 120-мм (всего 234).

Таким образом, по. числу орудий крупного и среднего калибра японцы в два раза превосходили рухкую эскадру. К этому надо добавить качественное превосходство противника. О.В. Старк шёл в бой, имея 3 устаревших броненосца (“Петропавловск”, “Севастополь”, “Полтаву”) и 2 полуброненосца-полукрейсера (“Пересвет” и “Победу”) со слабым вооружением и бронированием. Даже решившись на неоправданный риск преследовать вдвое более сильную эскадру, на практике этого О.В. Старк не смог бы осуществить: устаревшие русские броненосцы на 2-3 узла уступали японским по скорости хода. Русский командующий не прятался под защиту береговых батарей, а смело пошёл навстречу японской эскадре.

Никакой решительности в этом бою вице-адмирал Того не проявил, напротив, попав под огонь русских береговых батарей, японский флотоводец тут же поспешил выйти за пределы их действия (русские батареи открыли огонь лишь в 11 чю 30 мин). Не русский адмирал, а японский первый отдал приказ о прекращении боя, причём вряд ли бы он сделал это так скоро, если бы русские артиллеристы “не умели стрелять”.

Официальная японская история войны на море в 1904-1905 гг. говорит о 11 попаданиях снарядов в их корабли (в русские было 38 попаданий), но, несомненно, эти данные следует считать заниженными. Даже в своей официальной истории войны на море японцы сами себе противоречат, когда пишут, что Того после боя пошёл с судами 1 -го боевого отряда (6 броненосцев) в условный пункт у побережья Кореи для спешной заделки полученных судами повреждений и замене повреждённых орудий и частей запасными{20} .

Но, описывая попадания русских снарядов в свои броненосцы, японские историки ни слова не говорят о повреждённых орудиях, да и сами попадания в японские броненосцы (упоминается около 7), судя по описаниям, не причинили кораблям сколь-нибудь существенных повреждений.

В то же время очень решительно в этом бою действовали русские крейсера “Баян”, “Аскольд” и “Новик”.

Когда японская эскадра приближаясь к Порт-Артуру, открыла огонь, русские крейсера оказались ближе к противнику, чем броненосцы, но они не только не уклонились от боя, но и пошли в атаку на весь японский флот{21} . “Баян” сблизился с противником до 19 кабельтовых, в ходе боя в корабль попало 10 снарядов. Личный состав крейсера действовал героически, особо следует отметить подвиги матроса П. Адмалкина: после взрыва в каземате 152-мм орудия вражеского снаряда уцелел он один – остальные были убиты или ранены, но Адмалкин в одиночку продолжал заряжать и наводить 152-мм (!) орудие, сделав 10 выстрелов{22} .

Командир крейсера “Новик” капитан 2-го ранга Н.О. Эссен, используя высокую скорость своего крейсера, несколько раз бросал свой корабль на весь японский флот, приближаясь к японским броненосцам на 18 кабельтовых. Официальная японская история войны на море 1904-1905 гг. очень кратко описывает бой 27 января у Порт-Артура, но при этом дважды отмечает мужество маленького русского крейсера, “который храбро сражался, подходя к нам с разных сторон” и даже после попадания в него 8-ми дюймового снаряда с “Якумо” “не растерялся и всё ещё шёл вперёд, поддерживая сильную стрельбу”{23} и отступил, лишь попав под сосредоточенный огонь японского флота.

До сих пор среди историков нет единого мнения, пытался ли Н.О. Эссен приблизиться до дистанции торпедного выстрела или это только красивая легенда. Наверно, это не так уж и важно. Главное, что маленький крейсер во время боя несколько раз отвлекал на себя огонь сразу нескольких японских кораблей и тем самым дезорганизовал стрельбу японской эскадры, вызвав восхищение даже у врага. Кстати официальная японская история утверждает, что при отступлении “Новик” выпустил торпеду, которая прошла под носом у “Ивате”, т. е. даже японцы были уверены, что “Новик” шёл в торпедную атаку{24} .

Очень краткую и точную оценку боя дал советский адмирал И.М. Капитанец: “Результат сражения не оправдал расчётов японцев. Они отступили, не только не потопив ни одного русского судна, но и не нанесли им значительного ущерба”{25} . Нерешительность адмирала Того можно объяснить тем, что он возлагал большие надежды на ночную атаку миноносцев и подходя к Порт- Артуру не рассчитывал на встречу с боеспособной эскадрой, а рассчитывал лишь добить то, что от неё останется после ночной атаки миноносцев.

Однако, хотя под Порт-Артуром в первый день войны русский флот не понёс безвозвратных потерь, тяжёлые повреждения трёх кораблей в результате ночной торпедной атаки, из которых два – броненосцы “Цесаревич” и “Ретвизан” были сильнейшими кораблями русского Тихоокеанского флота и уничтожение в Чемульпо “Варяга” и “Корейца” обеспечили японскому флоту полное превосходство на море. Тем более что 29 января Порт-Артурская эскадра понесла новые потери: на своих же минах заграждения погибли минный заградитель “Енисей” и лёгкий крейсер “Боярин”. Командир “Енисея” капитан 2 ранга В.А. Степанов отказался покинуть свой корабль: “Командир, увидев, что судно должно погибнуть, приказал команде спасаться. Были быстро спущены шлюпки. Команда упрашивала любимого командира сесть в шлюпку, но он категорически отказался, пригрозив стрелять в тех, кто не будет торопиться спасаться… Командир остался на своём посту до последней минуты и пошёл ко дну вместе с судном. Последние слова его были: “Спасайтесь ребята, кто может; обо мне не заботьтесь”{26} .

Гибель В.А. Степанова, который был не только прекрасным специалистом в области минного дела, но и талантливым изобретателем, явилась серьёзной потерей для русского флота. Надо сказать, что за двадцать лет до появления знаменитого “Дредноута’’ им был разработан проект броненосца, предвосхитившего идеи, заложенные в “Дредноуте”: за счёт полного отказа от артиллерии среднего калибра, В.А. Степанов предлагал установить 8 12-ти дюймовых орудий, расположенных в диаметральной плоскости и имеющих очень большие углы обстрела. Минные заградители “Амур” и “Енисей” своими выдающимися характеристиками также обязаны В А. Степанову: на них была установлена разработанная им система постановки мин, позволяющая быстро установить заграждения. А вот командир “Боярина” капитан 2 ранга В.Ф. Сарычев, который геройски руководил канонерской лодкой “Гиляк” при штурме фортов Таку в 1900 году, напротив, приказал преждевременно покинуть крейсер и отплыл в Порт-Артур даже не убедившись, что он затонул. Бедный “Боярин” ещё два дня оставался на плаву и затонул лишь после шторма и вторичного подрыва на мине.

В сложившихся крайне неблагоприятных обстоятельствах, русский флот мог предпринимать только оборонительные действия. 30 января приказом наместника царя на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева руководство прибрежной обороной было возложено на контр-адмирала М.Ф. Лощинского, в чьё распоряжение были переданы, среди прочих судов, и все канонерские лодки.

И до самых последних дней обороны Порт-Артура миноносцы и канонерки отряда М.Ф. Лощинского будут самыми активно действующими судами эскадры. В то время как гордость Российской империи – броненосцы и крейсера отстаивались в гавани Порт-Артура, лишь изредка выходя в море, миноносцы и канонерские лодки были заняты каждодневной, тяжёлой и опасной работой по охране прохода с внешнего рейда на внутренний, обеспечению траления вражеских мин и постановке собственных минных заграждений, обстрелу неприятельских позиций, разведке и т. д. Мало того – их экипажам придётся выполнять множество важных и, как правило, тяжёлых работ на берегу. Матросы и офицеры канонерок и миноносцев если и отдыхали, то лишь оказавшись в госпиталях. Командующий вторым отрядом миноносцев капитан 2 ранга М.В. Бубнов вспоминал: “По общему мнению, все миноносцы в течении осады Артура несли каторжную, мало вознаграждённую потом службу… По сравнению с большими судами, они работали во сто раз больше”. Эти слова, без сомнения, можно отнести и к “Отважному”, “Гремящему”, “Бобру” и “Гиляку”, которые и действовали часто совместно с миноносцами.

В ночь на 28 января “Отважный”, “Бобр” и “Гиляк” охраняли рейд, днём 28-го они вместе минным крейсером “Гайдамак” и старым крейсером Н-го ранга “Забияка” ходили в бухту Тахэ, а в ночь на 29 января канонерки опять участвовали в охране рейда{27} .

Днём 29 января ближнюю разведку подступов к Порт-Артуру провели лодки “Гиляк” и “Бобр”.

3-го февраля утром из Порт-Артура в Дальний вышел отряд в составе минного заградителя “Амур”, канонерской лодки “Гиляк”, минного крейсера “Гайдамак” и 3 миноносцев под командованием контр-адмирала М.Ф. Лощинского. Отряд должен был закончить минирование Талиенванского залива (“Енисей” перед своей гибелью успел выставить 360 мин). В тот же день “Амур” успешно поставил 121 мину в бухтах Керр и Дип, а 5-го февраля – 99 мин в Талиенванском заливе{28} . 7 февраля с помощью минного плотика с “Амура” выставили 20 мин в глубине Талиенванской бухты, а сам “Амур” выставил 55 мин у Саншантау. После этого отряд вернулся в Порт-Артур.

Всего в Талиенванском заливе и близлежащих бухтах было выставлено 717 мин.

Как отмечает историк военно-морского флота В.Я. Крестьянинов: “Постановка мин в Талиенванском заливе дорого обошлась русскому флоту: на своих минах потеряны минный транспорт “Енисей” и крейсер 2 ранга “Боярин”. В то же время следует отметить огромное значение этой операции для хода войны… Талиенванский залив и порты Талиенван и Дальний не были должным образом защищены от высадки японского десанта. Сил и средств для обороны этого важнейшего района у русского командования не было. Известие о массовых постановках русских мин и гибели кораблей в какой-то степени удержало японское верховное командование от операций в этом районе в начале войны. Именно в этот период сухопутная оборона Порт-Артура не была готова к осаде, гарнизон и войска в южной Манчжурии малочисленны. Японский десант вблизи Дальнего в начале войны имел бы катастрофические последствия для Порт-Артура, русской эскадры”{29}. Вряд ли что можно возразить против этой точки зрения.

Следует вкратце остановиться на судьбе “Манджура” и “Сивуча”; которым не суждено было участвовать в обороне Порт-Артура, так как война застала их соответственно в Шанхае и Инкоу. “Манджур” был блокирован в Шанхае превосходящими силами неприятеля, однако его командир капитан 2-го ранга Н.А. Кроун решил с боем прорываться в Порт-Артур сквозь блокаду противника, собираясь “в случае неудачи и превосходящих сил неприятеля взорвать лодку среди японских судов”{30} . Однако Е.И. Алексеев приказал оставаться лодке в Шанхае. В телеграмме Николаю II от 3 февраля 1904 года он так объяснил своё решение: “Командир “Манджура” просил позволения выйти в море, но ввиду превосходства японских двух крейсеров ожидающих его у входа в реку, – приказал выход “Манджура” во избежание бесполезной гибели лодки и лишнего успеха неприятеля, не отвечающим военным требованиям.

Основываясь на объявлении нейтралитета Китая, настаиваю на продолжении стоянки “Манджура” в Шанхае, как находящегося в распоряжении нашего генерального консула”{31} . Канонерка была разоружена и интернирована до окончания военных действий. Однако большинству офицеров полулегальным образом удалось пробраться в Порт-Артур, в т. ч. и капитану 2 ранга Н.А. Кроуну. С.О. Макаров планировал поставить командира “Манджура” командиром броненосца “Пересвет”, но нем успел этого сделать – и С.О. Макаров и Н.А. Кроун погибли на броненосце “Петропавловск”.

“Сивуч” начало войны застало в Инкоу – китайском порту, расположенном в 130 милях от Порт-Артура в устье реки Ляохэ. Лодка вместе с двумя другими канонерками – американской “Helena” и английской “Espiegle” зимовала в так называемом “земляном доке”. Это была по сути обычная яма, куда завели лодки, после чего насыпали земляную перемычку, отделившую яму от большой воды. После этого из ямы откачали воду. Соответственно, для выхода из “дока” перемычку надо было удалить.

“25 января 1904 года командир “Сивуча” капитан 2 ранга А.Н. Стратонович, исполнявший также должность начальника порта города Инкоу, узнав о прекращении дипломатических отношений с Японией, сразу Занялся подготовкой Инкоу к обороне…

После получения телеграммы об объявлении войны на “Сивуче“ переправили на берег все шлюпки, выбросили “всё дерево из жилой палубы и ростр”. Койки в коечных сетках спешно заменили мешками с углём “для защиты стрелков”{32} ”.

В случае нападения японцев лодка находилась в крайне невыгодном положении – она находилась между американской и английской канонерками и поэтому не могла пустить в ход всю свою артиллерию. Однако нападения не последовало и в конце марта “Сивуч” вышел из дока и встал на реке Пейхо напротив старого китайского форта. Прорваться в Порт-Артур лодка не могла – с 12-ю узлами хода, устарелой артиллерией и господством японского флота такая попытка могла закончиться только гибелью русского корабля.

После поражения русской армии у станции Вафангоу командир “Сивуча” получил приказание подготовить лодку к взрыву. Японские войска всё ближе подходили к Инкоу, и 2 июля “Сивуч” ушёл из порта вверх по течению реки Ляохэ. Как докладывал Е.И. Алексеев Николаю II: “С целью устранить необходимость уничтожения морской канонерской лодки “Сивуч” и, если можно, то спасти её в случае очищения войсками Инкоу и занятия этого порта неприятелем, лодка, несмотря на большие затруднения, во время прилива была передвинута много вверх по реке Ляо до Санчахэ, отстоящего на 125 вёрст от Инкоу, но далее не могла пройти по маловодью и своему углублению”{33} .

12 июля японские войска заняли Инкоу. 18 июля в этот порт пришёл отряд японских кораблей в составе канонерских лодок “Цукуба”, “Атаго” и “Удзи”. Чуть раньше, вечером 17 июля в Инкоу пришёл 12-й отряд миноносцев. Японцы стали проводить разведку реки Ляохэ{34} .

“Сивуч” оказался в безвыходном положении. “Рано утром 20 июля команда лодки была посажена на катера “Зоя”, “Вестовой” и “Пароход Ляохэ”. На последний взяли два орудия – одно десантное Барановского и одно 47-мм Гочкиса. Замки остальных орудий сняли и утопили в реке. Отправив команду в Санчахэ в сопровождении катера “Инкоу”, командир с офицерами и несколькими нижними чинами открыли на корабле кингстоны и подожгли бикфордовы шнуры, проведённые к зарядам в артиллерийском погребе под кают кампанией, в машине под цилиндрами и в носовом минном погребе, после чего все покинули лодку на катере “Часовой”.

Через 15 минут раздалось три сильных взрыва, сопровождавшихся более слабыми взрывами котлов и снарядов. “Сивуч” погрузился кормой выше планширя, а носовой оконечностью до иллюминаторов, штурманская рубка и ходовой мостик были сорваны взрывом”{35} . Команда лодки 23 июля благополучно добралась до Ляояна. Японцы, обследовавшие полузатопленный остов “Сивуча”, убедились в том, что лодка уничтожена основательно и не смогли снять с неё ничего более-менее ценного. Как пишет японская официальная история войны на море в 1904-1905 гг.: “Оказалось, что судно совершенно врезалось дном в песок и немного накренилось на левый борт. Орудия почти все целы, но принадлежности сняты, в носовой части верхней палубы большая дыра, образовавшаяся, по-видимому, от взрыва порохового погреба…

Мичман Сикама, удостоверившись, что судно не может больше служить неприятелю, оставил его так и для того, чтобы китайцы не грабили, поднял на нём национальный флаг, чем обозначил принадлежность судна японским вооружённым силам”{36} . Что ж, разрушенный остов (на котором, кстати, и грабить было нечего) очень ценное приобретение для японских вооружённых сил! Есть чем гордиться.

А теперь вернёмся назад, в Порт-Артур, где и разыграются самые яркие и драматические события русско- японской войны.

В ночь на 11 февраля японцы предприняли первую попытку заградить специально подготовленными пароходами – брандерами узкий и мелководный проход с внешнего рейда Порт-Артура на внутренний.

Для этой цели были подготовлены 5 пароходов водоизмещением от 4325 тонн до 1200 тонн. Экипаж каждого брандера состоял из 1 офицера, 1 инженер-механика и 12-15 нижних чинов. Их сопровождали 1-й и 5-й отряды эскадренных миноносцев (8 кораблей), которые должны были охранять брандеры и связать боем сторожевые корабли русских и 8 миноносцев (9-й и 14 отряды), которые должны были спасти команда брандеров после того, как те затопят свои корабли.

В ночь на 11 февраля дежурными в проходе были 2 миноносца – “Сторожевой” и “Стерегущий”, а также 3 паровых и 4 минных катера.

Попытка японцев провалилась – пароходы были своевременно обнаружены и расстреляны береговыми батареями и броненосцем “Ретвизан”, который после повреждения в результате попадания торпеды, в ночь на 27 января, стоял, приткнувшись к берегу рядом с проходом на внутренний рейд. Тем не менее, эта атака показала, что меры, принятые для защиты прохода и броненосца “Ретвизан” недостаточны – один брандер был очень близок к цели – он выбросился на мель рядом с “Ретвизаном”, причём его задачей было скорее всего уничтожение повреждённого русского броненосца – он был начинён пропитанной керосином угольной пылью и большим количеством кальция в банках. Если бы этой огромной плавучей мине удалось таранить “Ретвизан”,то русский броненосец был бы скорее всего уничтожен, но к счастью, когда японский пароход был уже близок к цели, у него от попадания снаряда был повреждён руль и он промахнулся.

Е.И. Алексеев докладывал царю, что на одном из японских пароходов “найдена карта, по которой видно, что этот, ставший пагубным для них самих отряд, подойдя первоначально к маяку Ляотишань, шёл близко вдоль берега с правильным расчётом проходить батареи, расположенные на западном берегу рейда, в мёртвом их пространстве; на одной из карт сделан схематический набросок того положения, которое должны были принять в проходе брандеры-пароходы, с обозначением и самого броненосца “Ретвизан”, который отмечен японской подписью, не оставляющей никаких сомнений в их замысле”{37} .

Итак, тщательно разработанный японцами план с треском провалился. Однако они не откажутся от идеи закупорить брандерами проход на внутренний рейд Порт-Артура и ещё дважды попытаются это сделать – с тем же результатом. Причём в отражении этих атак самое активное участие примут канонерские лодки Порт- Артурской эскадры.

24 февраля в Порт-Артур прибыл новый командующий Тихоокеанским флотом – вице-адмирал С.О. Макаров. В этот же день с мели в проходе сняли “Ретвизан” и отвели на внутренний рейд для ремонта. В тот же день дежурство в проходе начинают нести “Гиляк” и “Отважный”. Теперь канонерки будут здесь круглосуточно нести охрану до самых последних дней обороны крепости.

Уже в ночь на 26-е февраля “Отважный” и “Гиляк” вместе с береговыми батареями отразили атаку японских миноносцев{38} .

3 марта на дежурство в проходе заступил “Бобр”, сменив на этом посту “Гиляка”, который в 8-м часу утра ушёл на внутренний рейд. “Отважному” замены не было и он продолжал, теперь уже с “Бобром” охранять проход.

9 марта “Отважный” и “Бобр” вместе с миноносцами “Грозовой” и “Бдительный” и береговыми батареями отразили атаку японских миноносцев. Атаку производили 4-й и 5-й отряды истребителей (8 эскадренных миноносцев).

В ночь на 14 марта была предпринята вторая попытка брандерами закупорить вход на внутренний рейд Порт-Артура. Для этой цели они приготовили 4 военных транспорта водоизмещением 3700-4000 тонн и скоростью 10-12 узлов. В японской официальной истории войны на море говорится: “5 марта адмирал Того издал приказ о вербовке охотников на эти заградители. Состав первого отряда заградителей целиком просил принять их вновь, так как прошлый раз они не исполнили возложенной на них задачи, но адмирал Того, не желал подвергать опасности одних и тех же людей, разрешил вторично идти только офицерам, так как они уже имели опытность в этом деле”{39} . В момент атаки брандеры должны были сопровождать 1, 2 и 3-й отряды истребителей (12 эскадренных миноносцев) и 9-й отряд миноносцев (4 корабля), которые должны были связать боем и отвлечь сторожевые корабли русских и спасти экипажи брандеров после их затопления.

Погода благоприятствовала атаке – ночь была пасмурная, и луны не было видно.

Пользуясь этим, японские пароходы на полном ходу устремились ко входу на внутренний рейд Порт- Артура, однако были своевременно обнаружены наблюдателями с береговых батарей и сторожевых кораблей. “Около 2 час. 15 мин ночи прожекторами было открыто 4 неприятельские судна, которые шли вдоль восточного берега. По этим судам, оказавшимися коммерческими судами, которыми неприятель хотел загородить проход в гавань, открыли огонь в 2 часа 20 мин ночи батареи Тигрового полуострова, 120 миллиметровая и 57 миллиметровая, расположенные под Золотой горой и сторожевые суда “Бобр” и “Отважный”{40}”. С первыми выстрелами на “Бобр” прибыл командующий флотом С.О. Макаров, который лично руководил отражением атаки.

“Отважный” первый обнаружил приближающегося противника и первым открыл по нему огонь.

Находившийся в охранении миноносец “Сильный” пошёл в атаку на приближающиеся японские пароходы и торпедой разнёс одну из брандеров носовую часть, после чего тот выбросился на мель под Золотой горой. Гуда же выбросились ещё два брандера, расстрелянные артиллерией “Отважного” и “Бобра”, а также береговыми батареями. Четвёртый достиг входа на внутренний рейд Порт-Артура, но был торпедирован находившимся здесь миноносцем “Решительный”. После попадания торпеды японский пароход затонул поперёк прохода, упёршись носом в Маячную гору, где ещё с 11 -го февраля уже находился один затопленный пароход{41} . Тем не менее, четвёртый японский брандер почти достиг цели, так как, затонув в проходе, несколько сузил его и затруднил выход судов{42} .

“Сивуч” в Инкоу. 1903 г.

Миноносец “Сильный”, поразив брандер, вступил затем в бой с японскими миноносцами “Цубаме” и “Аотака”. В неравном бою “Сильный” получил серьёзные повреждения: снарядом пробило две пароводные трубы и вырвавшимся паром убило инженера-механика Зверева и семь нижних чинов. Кроме повреждения в машине, на миноносце было выведено из строя одно 47 мм орудие{43} .

Однако, несмотря на повреждения, отстреливаясь с обоих бортов от неприятеля, “Сильный” смог добраться до Золотой горы под защиту береговых батарей и пристал к мели. Японцы утверждают, что во время боя с “Сильным” их миноносцы не получили никаких повреждений. Оставим это утверждение на совести японцев, хотя, по их данным бой вёлся на дистанции 200 метров – сомнительно, чтобы с такого расстояния русские командиры не смогли ни разу не попасть в цель. Однако хотелось бы обратить внимание на следующий интересный факт: вскоре после этой, уже второй по счёту, неудачной попытки заблокировать вход на внутренний рейд Порт- Артура, японская сторона официально объявила, что во время этой операции два их истребителя (т.е. эскадренных миноносца) нанесли повреждения русскому миноносцу. Но через несколько лет в официальной японской истории войны на море в 1904-1905 гг. эскадренные миноносцы “уменьшились” до миноносцев 1-го класса типа “Циклон”.

Судовой врач Я.И. Кефели, сразу же прибывший на “Сильный” для оказания помощи пострадавшим, писал: “В этом бою на “Сильном” было очень много пострадавших… Паром сварено насмерть 8 человек, тяжело обожгло 4 человек, из них выжил только 1, 3 легко обожгло. Убит был один, умер на миноносце от ран и ожогов один, тяжело ранен был один, легко ранено – 8, из них 6 осталось в строю, пока миноносец не был введён в гавань; 3 человека легко контужены. Таким образом всего пострадало 29 человек, 55% команды.

Интересно отметить, что у некоторых сваренных в машине, на теле не оказалось видимых признаков ожогов; полагали поэтому, что они погибли не от ожогов, но или от шока, или от недостатка воздуха, когда пар наполнил машину. Все они лежали лицом к палубе; некоторых нашли в закоулках машины, куда они успели доползти, спасаясь от жара и ища воздуха”{44} .

Около 3 час 15 мин прожектора осветили затопленные брандеры и обнаружили 4 шлюпки, на которых спасались экипажи. По ним тут же открыли огонь “Бобр”, “Отважный” и береговые батареи – две шлюпки были быстро уничтожены{45} .

В 4 час 25 мин С.О. Макаров выехал на катере, чтобы лично осмотреть затопленные неприятельские суда. В этот раз японские пароходы-заградители были вооружены скорострельными мелкокалиберными орудиями, для защиты от атак миноносцев. Все эти орудия были сняты и установлены на береговых батареях и миноносцах. Атака была блестяще отбита, при этом надо отдать должное мужеству японских моряков, которые пытались под ураганным огнём выполнить поставленную задачу. Национальным героем Японии стал капитан-лейтенант Такео Хиросе, который командовал брандером “Фукуимару”. Он шёл уже во второй раз – 11 февраля он командовал “Хококу-мару”, который чуть не протаранил “Ретвизан”. Когда в “Фукуи-мару” попала торпеда, и корабль стал быстро тонуть, Хиросе велел своим людям садиться в шлюпку, лично поимённо выкрикивал каждого члена экипажа, и тут выяснилось, что не хватает кондуктора Сугино. “Хиросе, несмотря на дождь падавших снарядов, обошёл всё судно, ища пропавшего помощника, снова вернулся к шлюпке и ещё, и ещё продолжал поиски”{46} .

Его поиски не увенчались успехом, брандер быстро погружался и отважный Хиросе вынужден был сесть в шлюпку, так как тонувшее судно могло увлечь её за собой и погубить всех сидящих в ней моряков ожидая своего командира, но они не отплывали. Однако когда шлюпка отошла от погибающего брандера, Хиросе был убит снарядом – на шлюпке от него остался только кусок окровавленного мяса. Его останки торжественно захоронили перед храмом Ясукуни – главном милитаристам святилище Японии, а император объявил Такео Хиросе первым современным гунсином (“божественным воином”).

“По результатам этой атаки командующий флотом разработал инструкцию по охране входа на внутренний рейд. Так, в обязанности канонерской лодки “Отважный” входили освещение прожектором рейда и обстрел оборонительных неприятельских кораблей. При этом все дежурные миноносцы и катера поступали в распоряжение командира лодки, который должен был руководить и их действиями. В распоряжении командира “Отважного” находился и один портовый катер с принадлежностями для тушения пожаров и “оказания помощи буксированием”” {47} .

В ночь на 15 марта, охраняя проход, “Отважный” и “Бобр” отразили атаку японских миноносцев.

22 марта “Гиляк” сменил “Отважного” охране прохода. “Отважный” круглосуточно нёс охрану без перерыва с 24 февраля, т. е. почти месяц.

В ночь на 31 марта с “Гиляка” в 10 час 50 мин в луче прожектора был замечен неприятельский миноносец. На лодке пробили отражение минной атаки, но её не последовало, и в 11 часов лодка прекратила освещение прожектором{48} . При этом неизвестные корабли на внешнем рейде были обнаружены не только “Гиляком”. В эту ночь на дежурном крейсере “Диана” находился командующий флотом вице-адмирал С.О. Макаров. Как вспоминает В.И. Семёнов, бывший в то время старшим офицером крейсера, только адмирал ушёл обойти крейсер, как на расстоянии примерно двух миль были обнаружены подозрительные силуэты. Командир крейсера предложил открыть по ним огонь, но Макаров не отдал такого приказания, так как опасался, что это могут быть наши миноносцы, которые по каким-либо причинам раньше времени вернулись с боевого задания, но войти в гавань не решаются, так как береговые батареи могли их принять за японцев. Но затем адмирал добавил: “Прикажите точно записать румб и расстояние. На всякий случай, если не наши, надо будет завтра же с утра протралить это место. Не набросали бы какой дряни… ”{49} .

В это время на внешнем рейде Порт-Артура ставил мины японский заградитель “Кориор-Мару” под прикрытием 2,4 и 5 отрядов истребителей и 14-го отряда миноносцев. По японским данным, отряд подошёл к Порт-Артуру в 10 час 40 мин. Японская официальная история войны на море пишет: “Неприятель с судов и с берега светил шестью-семью прожекторами и казалось, был особенно насторожен. Наш минный отряд нередко попадал в освещаемое пространство, но, к счастью, открыт не был”{50} .

На следующее утро С.О. Макаров так и не приказал протралить подозрительное место, а никто из подчинённых не напомнил ему о высказанном за несколько часов до этого (10 часов 20 минут вечера 30-го марта) приказе. Как с горечью вспоминал В.И. Семёнов: “Гибель “Страшного”, вызванный этим спешный выход отдельных судов, появление главных сил неприятеля, сбор эскадры – всё это заслонило события минувшей ночи, казавшиеся такими мелкими. Ни сам адмирал, ни кто- либо из окружавших его не вспомнили о подозрительных силуэтах, смутно виденных сквозь сетку дождя, озарённую лучами прожекторов… А ведь эти силуэты появились именно в вершинах восьмёрки, которую мы описывали при нашем крейсерстве – восточнее Крестовой горы и южнее горы Белого волка”{51} .

Правда, лейтенант А.М. Басов в своём обзоре минных заграждений в период обороны Порт-Артура говорит, что некоторые просили его не выходить на рейд не протралив его, но адмирал не обратил внимания на эти предостережения, ответив: “Разве я могу не выйти, когда у меня погибает миноносец”{52} . Но это утверждение вряд ли верно – когда “Петропавловск” только начинал вытягиваться на внешний рейд, “Страшный” уже более часа был на дне. Броненосец как бы предчувствовал свою гибель – в проходе он сел на мель, с которой его с трудом сняли.

Командующий крепостной артиллерией генерал- майор Белый, постоянно видевший С.О. Макарова, позднее вспоминал, что адмирал предчувствовал, что именно с наступлением праздника Пасхи (с 28 марта) неприятель предпримет какие-либо решительные действия против Порт-Артура. Как писал Белый: “Я и адмирал условились все ночи первых четырёх дней Пасхи быть самим в непосредственной близости к месту ожидаемых действий неприятеля: я на Золотой горе на батарее №15, а адмирал на дежурной лодке, стоявшей на наружном рейде внутри нашего бонного заграждения… Как потом передавали, адмирал просидел на стуле, на мостике дежурного перед входом на внутренний рейд судна всю ночь под 28 марта, не смыкая глаз. Ночь прошла спокойнее, нежели когда-либо, неприятель вовсе не подходил даже миноносцами. Первый день Пасхи – тоже, а за ним и ночи на 29 и 30 марта.

Под 31 число неприятельские миноносцы опять подходили ко входу, а некоторые даже под Электрический утёс. Но сам адмирал принял их за свои, посланные на ночь к островам Мяотао и не возвратившимся ещё и приказал судам не стрелять, передав то же на Золотую гору. Но я и батареи сильно подозревали, что перед нами были японские миноносцы и, когда стало ясно их удаление, то открыли по ним огонь. Но было уже поздно и миноносцы ушли спокойно, исполнив свою задачу постановки мин. Эта ошибка адмирала была для него роковой”{53} .

Ивановъ 8-й

Петръ Николаевичъ,

Капитанъ 2-го ранга.

Родился 29 іюня 1866 г., въ службѣ съ 1883 г., въ чинѣ съ 28 марта 1904 г., пом. начальника мор. уч. стрѣл. ком. съ 1896 по 1899 г., ст. оф. кр. 2-го ранга „Азія- въ 1903 и 1904 гг., мор. канонерской лодки „Отважный“ въ 1904 году.

П. Н. имѣетъ за военныя отличія орден Св. Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ съ 18 іюня 1904 года и св. Станислава 2 ст. съ мечами съ 15 декабря того же года и золотую саблю съ надписью „за храбрость" съ 12 декабря 1905 года.

Роковая ошибка адмирала очевидно во многом объясняется физической усталостью уже немолодого человека, четыре ночи не смыкавшего глаз в ожидании постоянного нападения. Наутро 31 марта С.О. Макаров забыл повторить приказание протралить подозрительный район, а его помощники (были молодые и здоровые) не удосужились напомнить адмиралу об этом.

Когда 31 марта в 9 часов 30 мин разорванный мощным взрывом “Петропавловск” пойдёт на дно, погубив С.О. Макарова, он погубит и надежду России на выигрыш войны с Японией. Флот лишился командующего, заменить которого оказалось невозможно.

После гибели С.О. Макарова в Порт-Артур прибыл наместник Е.И. Алексеев, который принял командование флотом, подняв флаг на “Севастополе”. Гибель “Петропавловска” и повреждение на мине “Победы поставили Е.И. Алексеева в безвыходное положение: при наличном составе оставшихся в строю кораблей нечего было и думать об активных действиях. Ознакомившись с положением дел на месте, Алексеев приказал усилить охрану входа на внутренний рейд Порт-Артура; во-первых, с 5-го апреля в дополнение к двум дежурным миноносцам (они заступали на вахту на сутки с 8 часов утра до 8 часов утра следующего дня), на ночь присоединялся ещё один (заступал на вахту с 18 часов вечера до 8 часов утра следующего дня). Во-вторых, с 9-го апреля к двум дежурившим в проходе канонерским лодкам “Гиляк” и “Бобр” присоединялась третья-“Гремящий”, только что окончившая ремонт. Причём “Гремящий” на ночь оставался на внешнем рейде. 12-го апреля дежурство несли все четыре лодки, причём “Гремящий” и “Отважный” опять на ночь остались на внешнем рейде, а “Бобр” и “Гиляк” несли вахту непосредственно в проходе.

Кроме того, на одном из полузатопленных японских брандеров установили торпедные аппараты, снятые с минных катеров. “Бобр” был флагманским кораблём контр-адмирала М.Ф. Лощинского и после гибели “Петропавловска” было организовано постоянное траление внешнего рейда. Сначала для траления мин использовали миноносцы типа “Сокол” 2-го отряда миноносцев и паровые катера. Но паровые катера оказались слишком малосильными для больших тралов, особенно при сильном ветре и течении. От использования миноносцев в качестве тральщиков также быстро отказались; взрыв мины в трале вредно сказывался на машинах корабля, хрупкий холодильник от сотрясения отказывался служить, трубки лопались и миноносец выходил из строя{54} . Поэтому был создан специальный тралящий караван из мелко сидящих паровых шаланд.

Как вспоминал его командир, лейтенант М.В. Иванов: “После гибели броненосца “Петропавловск”, взорвавшегося на японских минах, советом флагманов и командиров судов эскадры Тихого океана решено было организовать средство для борьбы с японскими минами заграждения, и на этом совете был выработан тралящий караван, который состоял из 8 пароходов – шаланд артурского землечерпательного каравана и двух пароходов О.В.К.Ж.Д. “Новик” и “Инкоу”. Все эти суда сидели кормой не более 13 фут, и при удиференцировании можно было достичь до 11 -ти фут углубления кормой”{55} .

Охрана каравана поручалась одной канонерской лодке и двум-трём миноносцам. 9-го июня именно решительные действия “Гремящего” спасли караван от уничтожения японскими миноносцами. В этот день японцы, всегда внимательно наблюдавшие за действиями русских тральщиков, заметили, что они удалились от Порт-Артура на значительное расстояние, причём рядом с беззащитными паровыми шаландами тралящего каравана не оказалось ни одного русского миноносца.

Как вспоминал лейтенант М.В. Иванов: “Они направили на пересечку курсу каравана пять контр-миноносцев, которые идя на пересечку курса открыли сильный огонь, и караван был спасён только тем, что на стоящей на внешнем рейде канонерской лодке “Гремящий” под командованием капитана 2-го ранга Цвингмана, вовремя заметили угрожающую каравану опасность и немедленно снявшись с якоря пошли на пересечку курса японским миноносцам, стреляя с обоих бортов, тогда тралящий караван повернул и благополучно вернулся на рейд”{56} .

В ночь на 20-е апреля японцы предприняли третью, самую грандиозную попытку закупорить пароходами заградителями проход с внутреннего на внешний рейд Порт-Артура. На этот раз было приготовлено 12 пароходов. Их сопровождали канонерские лодки “Акаси” и “Чиокай”, 2,3,4-й и 5-й отряды истребителей (эскадренных миноносцев) и 9,10,14 и 16-й отряды миноносцев{57} , Таким образом, к выходу на внутренний рейд Порт-Артура приближалась целая армада кораблей. Команды брандеров, укомплектованные добровольцами, были полны решимости во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу, а многочисленные миноносцы прикрытия должны были связать боем сторожевые корабли русских и надёжно прикрыть своих подопечных от атак русских миноносцев и минных катеров.

Но и эта, с таким размахом и тщательностью подготовленная операция с треском провалилась.

Во-первых, к цели смогли выйти только 8 брандеров. Во-вторых, они были своевременно обнаружены со сторожевых кораблей и береговых батарей.

В эту ночь в сторожевом охранении были лодки “Отважный” (флагман адмирала Лощинского), “Гремящий”, “Гиляк”, миноносцы “Скорый”, “Сердитый” и “Бесшумный”, паровые катера с кораблей эскадры{58} .

Миноносцы “Скорый” и “Сердитый” стояли у бортов “Отважного”. “Гиляк” был выдвинут вперёд, 5 минных катеров образовывали перед ним охранную цепь.

Около часа ночи с “Гиляка” и “Отважного” почти одновременно был обнаружен неприятельский миноносец, попавший в луч прожектора. “Гиляк”, а затем и “Отважный” немедленно открыли по нему огонь. Вслед за этим показались ещё 3 миноносца, по которым также был открыт огонь, в том числе и “Гремящим”. Попав под сосредоточенный огонь, миноносцы быстро повернули назад (1час 10 мин), но один из них, первым попавший в лучи прожектора был потоплен “Гиляком”.

Как показал командир 120-мм орудия старший комендор Захар Фёдоров: “Около часа ночи мною был замечен по направлению к затопленному пароходу “Шилка” миноносец с выкрашенной задней белой трубой, который поворачиваясь попал в луч боевого фонаря, так как наших миноносцев в море не было, то я сделал по миноносцу выстрел, а затем второй, одновременно со вторым моим выстрелом был сделан выстрел из 1-го 47-мм орудия – моментально после второго выстрела на миноносце произошёл взрыв, миноносец поднялся кормой вверх и затонул”{59} .

Помимо Фёдорова, гибель японского миноносца видели офицеры “Гиляка” Борисов и Прокопович, артиллерийский кондуктор Урланкин и прислуга 120-мм орудия, а также комендор 47-мм орудия Воронков Фёдор и матросы, дежурившие у прожекторов канонерской лодки{60} . Артиллерийский кондуктор Урланкин,в частности, показал: “В то время, когда последовал первый выстрел с нашей лодки, я спал, услышав выстрел, немедленно побежал наверх, когда я пришёл к месту своего боевого расписания, т. е. к 120-мм орудию, то дежуривший там комендор Фёдоров делал уже третий выстрел; по направлению падения снарядов в лучах прожекторов ясно было видно, в расстоянии 7-9 кабельтовых, сильно паривший миноносец, у которого задняя труба окрашена в белый цвет, сейчас же стало заметно, что миноносец не движется и стал тонуть, я отдал приказание старшему комендору Фёдорову устанавливать трубки сегментных снарядов, сам стал стрелять из 120-мм орудия; сделал лишь три выстрела и миноносец окончательно потонул”{61} .

Потопление японского миноносца было подтверждено наблюдателями с Золотой горы{62} .

В 1 час 45 мин показался первый японский брандер, по которому немедленно открыли огонь канонерские лодки “Гиляк”, “Отважный” и “Гремящий”, а также береговые батареи.

Расстреливаемый канонерскими лодками и береговыми батареями почти 15 минут, он был добит торпедой с минного катера “Победа”, посланного в атаку вместе с катером броненосца “Ретвизан” по приказу командира “Гиляка”. Этому же брандеру досталась и торпеда с миноносца “Скорый”, который вместе с “Сердитым” в 2 часа ночи отошёл от борта “Отважного” и пошёл на помощь “Гиляку”.

Минный катер броненосца “Ретвизан” не смог выпустить торпеду. Как докладывал его командир мичман Н. Алексеев: “Я полным ходом пошёл к показавшемуся брандеру, подойдя к нему на расстояние не далее полукабельтова я приказал выстрелить миной, но выстрела не последовало так как патрон не воспламенился и мина, свободная от стопоров, скользнула вперёд и застряла рулевой частью в аппарате”{63} . Тем не менее, экипаж катера открыл огонь из пулемёта и винтовок по экипажу брандера, пытавшемуся спустить шлюпку, а затем катер подошёл к берегу, где минёр Толстов по горло в ледяной воде отвернул ударник торпеды, после чего она была вытащена из аппарата на берег.

В 2 часа 20 минут на “Отважный” прибыл наместник Е.И. Алексеев, принявший на себя руководство по отражению атаки японских пароходов-заградителей{64} .

В 2 часа 27 минут, показался второй брандер, по нему немедленно был открыт огонь с канонерских лодок и береговых батарей и пароход затонул, не дойдя до цели.

В 2 часа 50 минут показались ещё три парохода. Но все эти брандеры, попав под шквальный огонь, затонули, не дойдя до входа на внутренний рейд. Одному из них, помимо снарядов, досталась и торпеда с минного катера броненосца “Пересвет” (командир – мичман Беклемишев) – взрыв произошёл в носовой части японского парохода, после чего он начал тонуть.

5-й и 6-й брандеры наскочили на мины заграждения и затонули, шедшие вслед за ними последние два брандера были потоплены артиллерийским огнём канонерских лодок и береговых батарей. Стрельба продолжалась приблизительно до 3 часов утра, когда все подходившие пароходы уже затонули.В 4 часа утра Е.И. Алексеев с “Отважного” отбыл на “Гиляк”.

В течении боя артиллерийский огонь достиг небывалой силы – русские береговые батареи и сторожевые суда выпустили до 3000 снарядов, а “Гиляк” израсходовал, кроме того, 3000 патронов для своих пулемётов.

“Гиляк” в Порт-Артуре. 1904 г.

Канонерские лодки в течении этого боя израсходовали снарядов{65} : “Гиляк” 166 120-мм, 327 75-мм, 380 47-мм и 3000 патронов из пулемета, “Гремящий” 25 6-дм, 233 75-мм, 41 47-мм, “Отважный” 176-дм,61 75-мм, 58 47-мм и 20 37-мм.

Во время боя наибольшей опасности подвергался “Гиляк”, выдвинутый вперёд перед входом на внутренний рейд Порт-Артура. Два брандера затонули всего в 2 и 2,5 кабельтовых от лодки. Первый брандер шёл полным ходом на “Гиляк”, стоящий посередине прохода на внутренний рейд, и только вовремя выпущенная минным катером броненосца “Победа” (командир – прапорщик Добржанский) торпеда, потопившая японский пароход, предотвратила трагедию.

Надо отметить, что свою роль сыграли затопленные ещё по приказу С.О. Макарова по сторонам от входного створа пароходы – они мешали японским брандерам маневрировать, два японских парохода так и затонули у “Эдуарда Бари”.

Посланный на выскочивший на берег под Электригинским утёсом брандер старший офицер “Отважного” капитан 2-го ранга Иванов перерезал на нём провода, шедшие к взрывному устройству, но спрятавшиеся внутри корабля японцы успели произвести взрыв{66} . К счастью, сам Иванов и все бывшие с ним матросы отделались ушибами и царапинами.

В результате третьей попытки заблокировать проход с внешнего на внутренний рейд Порт-Артура экипажи японских брандеров понесли тяжелейшие потери. Вследствие сильного волнения шлюпки с японскими моряками прибивало к берегу, но японцы отказывались сдаваться в плен и отчаянно сопротивлялись, предпочитая смерть. Русские солдаты с ужасом наблюдали, как в одной из шлюпок японцы рубили друг другу головы. Как писал в своих воспоминаниях капитан 2-го ранга М.В. Бубнов: “За эту ночь взято было в плен 2 офицера и 30 нижних чинов, да и то почти все раненые, которые, придя в сознание, с яростью кидались на наших солдат и успокаивались нескоро; 13 из них скоро скончались”{67} .

Из 158 человек экипажей 8 брандеров японцы смогли спасти 63 человек (из них 20 раненых), 17 попало в плен (позже из них ещё один умер). Все остальные погибли.

Во время боя артиллерия канонерских лодок действовала безотказно, лишь на “Гиляке” при последних выстрелах из 120-мм орудия был испорчен подъёмный механизм, да на “Гремящем” у 37-мм орудия, стоящем на правом шкафуте, сломался вертлюг штыря.

Важно отметить одно обстоятельство. Контр-адмирал М.Ф. Лощинский в рапорте наместнику Е.И. Алексееву с тревогой докладывал: “При последней попытке брандеров заградить проход на внутренний рейд и бассейн, на них оказались поднятыми конуса, то есть как раз знак, назначенный на этот день и по нашей таблице, приложенной к секретному приказу №10, из чего можно заключить, что таблица эта неприятелю известна”{68} .

Японская разведка не зря ела свой хлеб.

22-го апреля из Порт-Артура выехал наместник Е.И. Алексеев, временно командующим эскадрой в Порт- Артуре стал контр-адмирал В.К. Витгефт, который по словам командующего 2-м отрядом миноносцев капитан 2-го ранга М.В. Бубнова, “был большой труженик, но отнюдь не боевой адмирал, не рисковавший принять что- либо на свою ответственность; всё-таки это был верный служака, смертью запечатлевший преданность долгу”{69} .

В это время в районе Бицзыво (90 миль от Порт- Артура) начинала высаживаться 1-я японския армия и крепость в любой момент могла быть отрезана неприятелем. Е.И. Алексеев не мог себе позволить оказаться в блокированном неприятелем Порт-Артуре: он был одновременно командующим и морскими и сухопутными силами Российской империи на Дальнем Востоке. Как отметил известный российский историк В.Ю. Грибовский: “Отъезд Е.И. Алексеева из Порт-Артура, по мнению очевидцев, напоминал бегство. Однако следует признать, что как главнокомандующий он поступил мудро, не желая оставаться без связи в осаждённой крепости”{70} .

22-го апреля в крепость пришёл последний поезд с боеприпасами, а 24 апреля Порт-Артур был уже отрезан японскими войсками.

В ночь на 7-е мая “Отважный”, “Гремящий”, “Гиляк”, дежурные миноносцы “Скорый” и “Сердитый”, а также береговые батареи отразили попытку японских миноносцев и минных заградителей набросать на внешнем рейде Порт-Артура мины.

В 12 часов 46 минут наши наблюдатели с “Гиляка” заметили в луче прожектора Крестовой батареи неприятельское судно, по которому с лодки немедленно был открыт огонь. Вслед за “Гиляком” открыли огонь “Отважный”, “Гремящий” и береговые батареи.

В 12 часов 50 минут было замечено судно, идущее по направлению ко входу, по которому был также сосредоточен огонь, это судно также стреляло в ответ. Как докладывал командир “Гиляка” капитан 2-го ранга Н.В. Стронский контр-адмиралу М.Ф. Лощинскому: “Через несколько минут на этом судне был ясно виден густой столб пара, державшийся минуты три, после чего судно больше видно не было. Затонуло ли оно после взрыва у минного заграждения или отошло, утверждать никто из судового состава не может. Что же случилось с судном, которое было у плоского мыса, и по которому был открыт огонь, неизвестно, так как весь огонь был сосредоточен по 2 судну. Но едва ли оно ушло, так как оно всё время было в луче берегового прожектора и по нему левые батареи успешно стреляли”{71} . На “Отважном” также ясно видели большой столб воды и пара, после которого 2-е судно исчезло.

Наблюдателями были обнаружены также два миноносца, которые быстро скрылись.

“Гиляк” вёл огонь до 1 час 20мин и израсходовал: 120-мм – 19, 75-мм – 22, 47-мм -31, 37-мм -6. Всего 78 снарядов. “Отважный” израсходовал: 6-дм – 2, 75-мм – 14,47-мм – 5 снарядов.

Во время стрельбы на “Гиляке” у 75-мм пушки №1 лопнула пружина ударника, но она была быстро заменена новой, у 120-мм орудия были смяты некоторые зубья подъёмной шестерни.

8-го мая в 11 часов дня “Гремящий” ушёл на внутренний рейд, на его место встал “Отважный”, который вместе с “Гиляком” продолжал нести охрану на внутренний рейд Порт-Артура.

В начале мая 1 -я японская армия подошла к русским позициям, расположенным у г. Кинчжоу и стала готовиться к их штурму. В помощь русским частям, оборонявшим эту стратегически важную позицию решено было послать канонерскую лодку “Бобр” и 2 миноносца – “Бойкий” и “Бурный”. Выбор этих двух кораблей был не случаен – “Бобр” был самой старой канонерской лодкой, из находящихся в Порт-Артуре, а “Бойкий” и “Бурный” хоть и были новыми кораблями, но отличались крайне ненадёжными механизмами и больше времени проводили в ремонте, чем в строю.

В условиях полного господства японского флота на море и тесной блокады ими Порт-Артура на возвращение этих кораблей назад не рассчитывали. После выполнения задания командирам кораблей было приказано их взорвать{72} .

11 -го мая, перед самым выходом, на “Бобр” назначили командиром вместо капитана 2-го ранга А.А. Ливена капитана 2-го ранга В.В. Шельтинга (он останется командиром лодки до её гибели в декабре 1904 года). Это назначение не было случайным – В.В. Шельтинг ранее прослужил на “Бобре” 10 лет и знал этот корабль в совершенстве{73} .

9 мая командир порта контр-адмирал И.К. Григорович отдал приказание как можно скорее снять 2 мачты с “Бобра”{74} , что и было исполнено. Мачты было решено снять для уменьшения видимости корабля. Миноносцы “Бойкий” и “Бурный” 9 мая ещё находились в ремонте – они его смогли спешно закончить только перед самым выходом.

Начальником штаба 4 Восточно-Сибирской стрелковой дивизии задача “Бобру” была сформулирована следующим образом: “Для обеспечения успеха в отбитии штурма необходимо, чтобы во время штурма позиции канонерская лодка “Бобр” вошла, возможно глубже, в залив Хунуэза, омывающий Талиенванский полуостров с севера и приняла участие в самом энергичном обстреливании японских войск, наступающих Кинь-чжоускую позицию южнее Самсона, так как наши пушки, поставленные на Талиенванском полуострове, не могут обстреливать южную половину полосы местности южнее Самсона, по которому будут наступать японцы. Надо иметь в виду, что, как уже выяснилось из предыдущих боёв, японцы начинают свои атаки с рассветом и заблаговременное показывание им канонерской лодки “Бобр” – нежелательно”{75} .

12 мая в 5 часов 30 минут “Бобр” снялся с якоря. Ещё днём на лодку прибыл штурман дальнего плавания Ильин, который должен был вести корабль через минные заграждения Талиенванского рейда и который уже дважды проводил пароходы из Дальнего в Порт-Артур.

На внешнем рейде канонерку ожидали “Бойкий” и “Бурный”, вместе с которыми “Бобр” пошёл в Талиенван, держась как можно ближе к берегу.

Как писал капитан 2-го ранга В.В. Шельтинг: “Погода была пасмурная и, вследствие большой зыби, ходу имел около 8 узлов – всё время баком брал воду, а иногда вода вливалась через открытые порта 9-фунт. Орудий, что конечно, сильно бы затруднило стрельбу при встрече неприятеля, почему я и предполагал, если увижу что- нибудь подозрительное, укрыться в одну из бухт. На переходе мною был принят из Артура кардиф, чтобы не было большого дыма. Подходя к бухте Сикау, был виден сзади свет прожекторов, вероятно, Артурских, но так как впереди ничего заметно не было, то я решил в Сикау не заходить, а пользоваться пасмурностью и идти прямо в Талиенван”{76} .

“Бойкий” прибавил ходу и ушёл вперёд на разведку, “Бурный” продолжал идти в кильватер “Бобру”.

В 11 часов вечера лодка подошла к Талиенвану, успешно миновала минные заграждения, за которыми её уже ожидал “Бойкий”. Однако следуя за специально высланным для проводки кораблей паровым катером, “Бобр” сел на мель и смог с неё сняться лишь с полной водой, примерно в 5 ч 30 мин утра. Придя в гавань Дальнего, лодка стала на якорь и тут же получила телефонограмму генерала Фока, в которой он просил задержать наступление японцев на правый фланг наших позиций и не дать им его обойти.

Как писал командир “Бобра”: “Я тотчас же снялся с якоря и решил идти в Hand-bay, куда меня провести через минное заграждение обещался бывший у меня штурман Ильин. Около 8 часов утра я обогнул Талиенванский полуостров и вошёл в Hand-bay и тотчас же открыл огонь по видимому противнику, расстояние определил пристрелкой; выходило между 14-35 кабельтовыми, в зависимости от орудий, так что мелкие пушки стреляли по ближайшей полосе берега, в кустах которого скрывалась пехота. Моё появление в бухте, очевидно, было неожиданно для японцев, так как орудий на берегу у них близко не было. После первых же выстрелов видно было видно убегающих в беспорядке людей, которые старались уходить за Самсон.

Особенно удачны были выстрелы 6-дюймового орудия, из которых один попал в середину проходившей по железной дороге, по насыпи, артиллерии и видны были падающие лошади и люди. По словам людей, видевших падение снарядов, мы заставили японцев отступить совершенно со своего левого фланга и дали возможность выехать на позицию находившейся в Талиенване батареи Романовского, которая тоже открыла беглый огонь. Около 10 часов неприятельские выстрелы стали затихать, от нас видно не было, так что под конец я стрелял один и около 11 часов, прекратив огонь и исполнив задачу, пошёл из бухты в Дальний за дальнейшими инструкциями.

Стрелял я больше сегментными, фугасными 6-дм и 9-фунтовыми шрапнельными снарядами и выпустил всего 308 выстрелов.

Маневрировать в бухте было затруднительно, так как с одной стороны отмель, с другой стороны минное заграждение. Всё время шла с моря зыбь, чем я пользовался для стрельбы на более дальние расстояния”{77} .

В 12 часов 15 минут “Бобр” прибыл в Дальний. Его командир на следующий день с рассветом собирался опять идти на обстрел позиций японских войск, но в 11 часов вечера узнал решение оставить позиции у Кинчжоу. Командиры “Бобра” и миноносцев решили прорываться в Артур, а в случае невозможности прорыва выброситься на мель и взорвать свои корабли. Прорыв был очень рискован: ночь была светлая и лунная, но русским кораблям сопутствовала удача и не встретив на обратном пути неприятеля, маленький отряд утром 14-го мая благополучно вернулся в Порт-Артур (в гавань зашли в 5 часов 55 минут утра){78} .

Действия “Бобра” получили высокую оценку русского сухопутного командования. Генерал майор Надеин руководивший обороной Кинчжоусских позиций записал в донесении о ходе боя: “канонерка “Бобр” блестяще работала”{79} .

Умелые действия “Бобра” вынуждена признать и официальная японская история{80} .

В ночь с 16 на 17 мая “Гиляк” и береговые батареи огнём отогнали неприятельские миноносцы, которые, очевидно, пытались поставить на внешний рейд мины: в 11 часов 30 минут вечера 16 мая наблюдатели с “Гиляка” заметили на расстоянии 35 кабельтовых силуэты 5 неприятельских кораблей, по силуэтам напоминающие миноносцы. В 11 часов 47 минут открыла огонь береговая батарея, находившаяся под Золотой горой, а в 11 часов 59 минут и канонерская лодка. Вскоре после открытия огня, японские миноносцы стали уходить, а уже в 12 часов 07 минут “Гиляк” прекратил огонь, выпустив 32 снаряда: 120-мм – 19,75-мм – 12 и 47-мм – 1.

Во время стрельбы у одного 120-мм орудия береговой батареи произошёл разрыв дульной части, в результате чего на лодку посыпались осколки, но к счастью никто из экипажа не пострадал{81} .

22-го мая “Гремящий”, находясь в охранении тралящего каравана, отразил атаку японских миноносцев, попытавшихся уничтожить тихоходные и беззащитные суда каравана. Канонерскую лодку при этом поддержала своим огнём Крестовая батарея. Японские миноносцы не стали искушать судьбу и спаслись бегством.

В 11 часов 20 минут вечера 24 мая вахтенный начальник “Гиляка” мичман фон Штейн в лучах берегового прожектора с Тигрового полуострова заметил двухтрубное судно, по силуэту похожее на крейсер. Немедленно с лодки, а затем и с батарей по судну был открыт огонь (дистанция 25 кабельтовых). Неприятель открыл ответный огонь и стал удаляться, в 11 часов 40 минут, когда дистанция с него до “Гиляка” увеличилась до 45 кабельтовых, стрельбу по нему прекратили. Примерно в это же время было замечено ещё одно судно, которое после выстрелов с батарей быстро исчезло. Это были подходившие к Порт-Артуру японские минные заградители, и один из них нашёл себе в эту ночь могилу: два дежурных миноносца “Скорый” и “Стройный” вышли на них в атаку и выпустили две торпеды, одна из которых попала в цель и потопила японский заградитель{82} . Впрочем, артиллеристы береговых батарей приписывали этот успех себе, считая, что корабль взорвался от удачного попадания тяжёлого снаряда.

“Гиляк” же в эту ночь выпустил 35 снарядов: 120-мм – 14,75-мм – 14 и 47-мм – 7.

В ночь на 25 мая японские миноносцы атаковали дежурный крейсер “Диана”, но огнём крейсера, канонерских лодок и береговых батарей атака была сорвана.

5 июня вышли в море для обстрела неприятельских позиций из бухты Меланхэ “Отважный”, (флаг контр-адмирала Лощинского), “Гремящий”, крейсер “Новик” и 8 миноносцев{83} . Однако этот выход был неудачен, так как не было налажено взаимодействие с сухопутными войсками: “В 4 часа 10 минут в 3 кб. От западного острова группы Сяобиндао лодка Отважный” открыла огонь по предполагаемому месту расположения неприятельских позиций с расстояния 40-50 кб, но на берегу не было замечено никаких признаков, говорящих о присутствии японских войск.

Обещанный сухопутным командованием корректировочный пост отсутствовал. Во всяком случае, находившиеся на лодке артиллерийские офицеры его так и не видели. Сделав два выстрела из 9-дюймового орудия и семь из 6-дюймового, “Отважный” задробил стрельбу, “Гремящий” ограничился одним выстрелом из 9-дюймового орудия и двумя из 6-дюймового, после чего адмирал Лощинский, видя безрезультатность обстрела, приказал его прекратить и полным ходом направился к Порт-Артуру, спеша засветло пройти линию минных заграждений. Около 7 часов вечера отряд вернулся в Порт- Артур, и лодки заняли свои места согласно диспозиции по охране рейда. Практически вся операция проходила в виду японских кораблей, постоянно маячивших на горизонте, но не принимавших никаких активных действий”{84} .

Надо отметить, что все последующие выходы кораблей Порт-Артурской эскадры с целью обстрела неприятельских позиций будут более эффективными.

В ночь на 9 июня “Гиляк” совместно с береговыми батареями отогнал японские корабли, пытавшиеся поставить на внешнем рейде Порт-Артура мины. В 1 час 35 минут наш наблюдатель с “Гиляка” в лучах прожектора Электрического утёса заметил японский эскадренный миноносец. Как докладывал командир лодки капитан 2-го ранга Н.В. Стронский: “Миноносец шёл по направлению к Крестовой батарее, расстояние от лодки до миноносца было от 30 до 35 кабельтовых. Тот час же по нем был произведён выстрел из 120-мм орудия. Снаряд пролетел через миноносец, после чего он повернул и быстро начал уходить в море. Это было в 1 час 40 минут. О том, что был произведён выстрел по японскому миноносцу, было передано через Золотую гору на броненосец “Цесаревич”.

“Сивуч” на реке Ляохе. 1904 г.

В 2 часа 20 минут на St W, в луче прожектора Тигрового полуострова, был замечен японский минный заградитель, по которому лодкою, а через несколько минут и батареями, был открыт огонь. В 2 часа 30 минут заградитель повернул на S и вышел из луча…

Оба эти прохода неприятельских судов были открыты первыми с лодки, о чём было передано на Золотую гору и на батареи. Этот случай показывает, насколько сигнальщики и комендоры бдительны. Во время стрельбы комендоры, стреляя из орудий, действовали в высшей степени хладнокровно и берегли патроны”{85} .

Интересно отметить следующее. Когда читаешь официальную японскую историю войны на море в 1904 1905 гг., то создаётся впечатление, что японские корабли не очень то опасались огня сторожевых кораблей и береговых батарей, огонь которых был не эффективен: если исключить три атаки брандеров и попытки уничтожить “Севастополь” в бухте Белый волк в самом конце осады, можно насчитать лишь несколько попаданий снарядов в японские корабли во время их действий на внешнем рейде Порт-Артура. Но если это было бы в действительности так, японцы вели бы себя наглее и уж, во всяком случае, не бросались наутёк после первого пролетевшего над кораблём русского снаряда, как это имело место в ночной стычке 9 июня – японский миноносец обращается в бегство после первого же пролетевшего над ним 120-мм снаряда с “Гиляка”.

Днём того же 9 июня “Гремящий” поспешит на выручку тралящему каравану, который попытаются отрезать от Порт-Артура и уничтожить японские миноносцы. И опять стрельба канонерской лодки (причём с дальней дистанции) обратит в бегство неприятеля, который даже не попытается атаковать “Гремящего”, а ведь канонерка – это не крейсер или броненосец с десятками орудий и несколько миноносцев несомненно попытались бы её уничтожить, если бы их командиры были уверены, что русские “не умеют стрелять”.