Часть I канонерские лодки “Бобр” и “Сивуч”

Начало работ над проектом этих лодок приходится на достаточно сложное для Морского ведомства время. В начале 80-х гг. XIX века Морское министерство за короткое время поменяло трех управляющих – на смену С.С. Лесовскому 23 июня 1880 года был назначен А.А. Пещуров, а его, в свою очередь, 11 января 1882 года сменил И.А. Шестаков.

Главный начальник флота и Морского ведомства, генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич, брат Александра II, 14 июля 1881 г. был отстранен от должности, на смену ему пришел великий князь Алексей Александрович, брат нового царя. Кроме того, в июне 1881 года с должности председателя Кораблестроительного отделения МТК был отстранен вице-адмирал А.А. Попов{1} .

Морское министерство постоянно испытывало нехватку средств, и в то же время стремительный научно- технический прогресс приводил к постоянному удорожанию строящихся судов. Вновь закладываемый на верфях корабль всегда оказывался дороже построенного буквально за два-три года до него корабля аналогичного класса и водоизмещения. Кроме того, быстрое развитие науки и техники в последней трети XIX века привело к тому, что “нередко даже английские, французские, итальянские корабли устаревали прежде, чем успевали войти в строй, и нуждались в срочных переделках. В России же, с ее слаборазвитой промышленностью, все проблемы усугублялись”{2} . Поэтому и на стадии проектирования, и в процессе постройки постоянно вносились различные изменения, чтобы хоть как-то “дотянуть” корабль до все более высоких требований. Но это, в свою очередь, приводило к удорожанию корабля и к удлинению сроков постройки. Получался какой-то замкнутый заколдованный круг. Сделать корабли дешевле можно было при условии постройки их крупными сериями, но у правительства не было средств для таких заказов.

Разработка проекта лодок типа “Бобр” является ярким примером обычного для военного кораблестроения России конца XIX – начала XX веков явления, когда задания на проектирование менялись по несколько раз и в результате воплощенный в металле корабль абсолютно не походил на первоначальный вариант.

11 апреля 1880 года Канцелярия Морского министерства передала в Кораблестроительное отделение МТК приказание С.С. Лесовского о составлении проекта канонерских лодок для Сибирской флотилии по типу английских канонерок “Alpha” и “Beta”{3} .

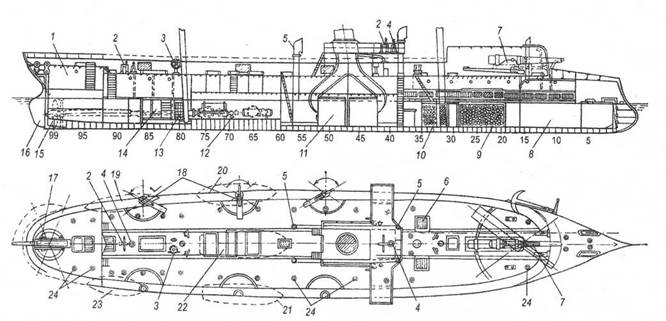

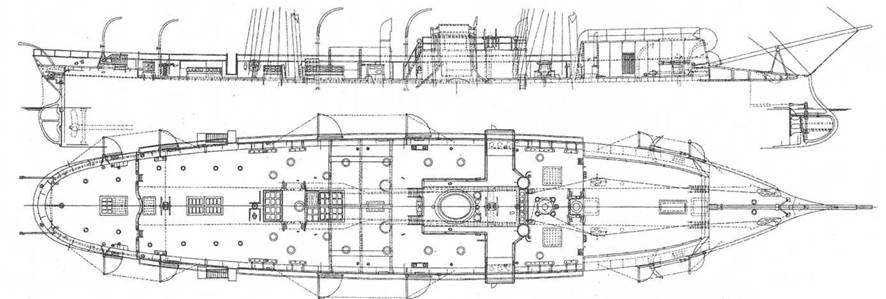

Канонерская лодка для Сибирской флотилии. Проект. 1883 г. (Продольный разрез и вид сверху)

1 – командирская каюта; 2 – штурвал; 3 – помпа Даутона; 4 – компас; 5 – вентиляционный раструб; 6 – сходной пюк; 7 – 229-мм орудие; 8 – шкиперское помещение: 9,10- крюйт-камера и бомбовый погреб 229-мм орудия; 11 – котельное отделение; 12- машинное отделение; 13, 14-бомбовый погреб и крюйт-камера 152-мм орудия; 15-гребной винт; 16-перо руля: 17- 152-мм орудие; 18- 107-мм орудие; 19- вельбот; 20 – паровой катер; 21 – гребной катер; 22 – барказ; 23 – ял; 24 – палубный вентилятор.

23 апреля исполняющий должность начальника Кораблестроительного отделения МТК генерал-майор О.О. Пельциг (замещал А.А. Попова в связи с болезнью последнего) писал военно-морскому агенту России в Англии вице-адмиралу И.Ф. Лихачеву о том, что в МТК не имеется теоретических и практических чертежей лодок типа “Alpha” и желательно их было бы приобрести у англичан. 6 июня и 23 июня Кораблестроительное отделение вновь напомнило И.Ф. Лихачеву о необходимости доставки чертежей{4} , но безрезультатно.

Чертежи так и не были получены, единственное, чем располагало МТК, это размерениями и приблизительными техническими характеристиками английских канонерок. Так, по данным МТК, особенностью этих кораблей было их вооружение – одно тяжелое 38-тонное орудие, поставленное на неподвижной платформе в носовой части верхней палубы, два 12-фунтовых орудия Армстронга, установленные на шканцах, и одна скорострельная пушка Гатлинга.

Тем не менее, работа над проектом велась.

13 июня 1880 года лично генерал-адмирал Константин Николаевич приказал Кораблестроительному отделению МТК составить проект для Сибирской флотилии “нового железного судна, с ходом от 10 до 11 узлов и с двумя 6-дюймовыми орудиями”{5} .

Это приказание также было незамедлительно принято к выполнению (9 июля 1880 года Кораблестроительное отделение сообщало о работе над таким кораблем), но, очевидно, не вышло за стадию эскизной проработки. Надо отметить, что в то время на головы членов МТК, как из рога изобилия, сыпались указания на разработку новых проектов, изменения уже находящихся в работе и даже уже завершенных, утвержденных к воплощению в металле. Можно смело утверждать, что люди в МТК работали на износ. Особенной любовью к переделкам и изменениям отличался И.А. Шестаков, получивший после назначения на пост руководителя Морского министерства практически неограниченную власть (великий князь генерал-адмирал Алексей Александрович работой себя не утруждал, практически не вмешиваясь в дела флота).

Как отмечал известный российский историк P.M. Мельников, “…И.А. Шестаков перекраивал задания, не считаясь ни с числом вариантов, ни со стадией разработки проекта и даже постройки корабля, что приводило к перерасходам и (это было особенно ощутимо) к увеличению сроков постройки”{6} .

3 ноября 1880 года Кораблестроительное отделение направило в Артиллерийское отделение чертежи верхней палубы и продольного разреза предполагаемой к постройке канонерской лодки для нанесения на этих чертежах артиллерии, крюйт-камер и бомбовых погребов. 11 ноября Артиллерийское отделение вернуло чертежи “с показанием на них расположения орудий с погонами и штырями, краном для подачи снарядов, крюйт-камер и бомбовых погребов, присовокупляя к сему, что для вооружения этой лодки предполагаются одна 11-дюймовая и две 9-фунтовые пушки”{7} .

17 ноября главный инженер-механик флота генерал-майор А.И. Соколов представил в Кораблестроительное отделение МТК чертеж расположения энергетической установки канонерской лодки с указанием его центра тяжести и массы (машины, котлы с водою и необходимые запасные части) и расчетом суточного расхода угля.

Однако 18 декабря Кораблестроительное отделение уведомило Соколова, что мощности указанной им машины (380 л.сил) недостаточно, ее следовало увеличить до 500 л.сил, хотя то же Кораблестроительное отделение первоначально давало ему задание на разработку чертежей именно под паровую машину в 380 л.сил. Однако делать было нечего, и инженеры начали разрабатывать новые чертежи под более мощную энергетическую установку. Тем не менее, несмотря на все трудности, к началу 1881 года в МТК были разработаны два варианта канонерской лодки для Сибирской флотилии, каждый с 11-дм орудием.

7 января 1881 года великий князь Константин Николаевич, рассмотрев представленные ему чертежи, приказал: “По двум представленным проектам канонерских лодок с 11 дм орудием для Сибирской флотилии (из которых одна лодка шириною 30 футов, а другая 40 футов) начать постройку обоих судов по этим проектам не ранее осени сего года, с тем чтобы в предстоящую навигацию произвести сравнительные испытания морских качеств канонерских лодок, построенных в прошлом году: “Вихрь”, “Дождь” и “Бурун” или “Туча”, поручив это испытание Флигель-адъютанту Новосельскому”{8} .

Главные размерения одного из вариантов лодки оказались следующие: длина по грузовой ватерлинии – 125 футов, ширина без обшивки – 29 футов, углубление форштевнем – 9 футов, углубление ахтерштевнем – 10 футов.

Водоизмещение без обшивки – 445,05 тонны{9} .

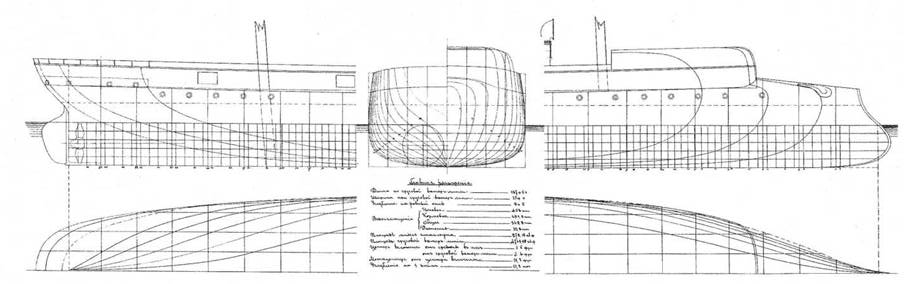

Канонерская лодка для Сибирской флотилии. Проект. 1883 г. (Теоретический чертеж корпуса)

Однако этим планам не суждено было реализоваться. 14 июля 1881 года Константина Николаевича на посту верховного начальствования над флотом сменит Алексей Александрович, а с 11 января 1882 года новым управляющим Морского министерства станет И.А. Шестаков.

И.А. Шестаков, несмотря на все свои недостатки, был талантливым и высокообразованным человеком с сильным и смелым характером и колоссальной работоспособностью, несмотря на возраст и начинающиеся болезни. Как вспоминал Шестаков, при назначении на пост он “послал Алексею (т.е. великому князю Алексею Александровичу. – Прим. авт.) записку. Откровенно и без всяких оборотов я написал ему, что очень не хотел бы кутаться в его мантию, как бы то ни было для меня выгодно; что я хочу брать на себя всю ответственность, ибо намерен действовать”{10} .

Именно при Шестакове будет разработана первая долгосрочная программа строительства отечественного военно-морского флота (с 1883 по 1902 гг.).

18 мая 1882 года И.А. Шестаков собрал адмиралов и ведущих корабельных инженеров для выбора наилучших образцов кораблей основных классов, в том числе и канонерских лодок. Однако вопрос о выборе лучшего типа канонерской лодки затянулся.

Лишь 11 января 1883 года (!) в Кораблестроительном отделении МТК заслушали резолюцию управляющего Морским министерством: “Составить чертежи лодок со скоростью 9 узлов, одним 9-дюймовым орудием и 4 или 6-ю малыми, углубление 8 или 8,5 фут”{11} . Шестаков всегда лично определял основные параметры предложенных к проектированию кораблей. В исполнение этой резолюции в Кораблестроительном отделении в крайне сжатые сроки была разработана спецификация двухвинтовой канонерской лодки для Сибирской флотилии, а также подготовлен ее теоретический и практический чертеж и чертеж парусности. Ее основные характеристики были следующие: длина по грузовой ватерлинии – 135 футов 3 дюйма, наибольшая ширина – 29 футов 6 дюймов, углубление на ровный киль – 8 футов.

Водоизмещение – 508,72 тонны.

Артиллерия: 9-дюймовых – 1, 9-фунтовых – 5, Г очкиса – 2 орудия.

Топлива на 6 суток полного хода (1140 миль) с наибольшей скоростью (8,75 узла), а при 6-узловой скорости дальность плавания увеличивалась до 1960 миль.

Площадь парусности – 3489,85 кв. фута.

Экипаж – 55 чел.

Запас воды на 10 суток, провизии – на три недели{12} .

Однако 14 февраля 1883 года председатель Кораблестроительного отделения генерал-майор Пельциг сообщал главному инженер-механику флота, что “Управляющий Морским министерством выразил мне свое мнение, что он находит более удобным иметь для службы в Восточном океане лодки больших размеров, вооруженных каждая одною 9 дм и двумя 6 дм пушками при углублении в грузу до 10 футов. Его превосходительство высказался, что машина для этой лодки будет заказана заводчику Крейтону, которого и просит составить чертеж машины по тем данным, которые будут выработаны Кораблестроительным отделением”{13} .

Надо отметить, что решение И.А. Шестакова об увеличении водоизмещения и вооружения канонерских лодок, предназначенных для службы в Тихом океане, было полностью обоснованным.

В МТК быстро переработали проект, доведя его водоизмещение до 948 тонн и добавив 1 6-дюймовое орудие. Уже 19 февраля 1883 года заводу“Крейтон и К0 ” в г. Або (Финляндия) Кораблестроительным отделением МТК было сообщено: “Машина должна быть двухвинтовая совокупной силы 1000 индикатор с, гребными винтами с лопастями Бевина. Проектируемая лодка имеет длину 186 футов, ширину 35 футоф Углубление на ровный киль 9,5 футов. Водоизмещение 947 тонн. Глубина интрюма 14 футов. Другие же необходимые для Вас сведения, равно как и чертежи судна могут быть получены из Кораблестроительного отделения по востребованию”{14} .

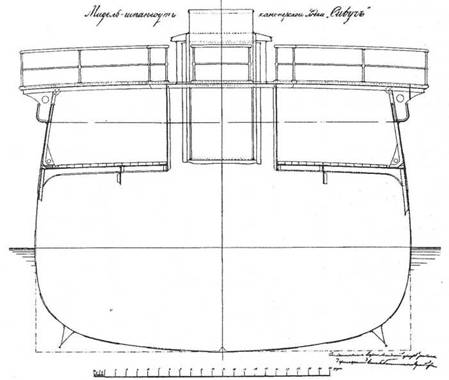

Канонерская лодка “Сивуч ”. 1885 г. (Мидель-шпангоут)

2 апреля 1883 года в МТК был рассмотрен проект канонерской лодки для Тихого океана, переработанный с учетом замечаний, высказанных И.А. Шестаковым. Итогом стала следующая резолюция: “Представить Управляющему Морским министерством, что по рассмотрении в Соединенном собрании Кораблестроительного и Артиллерийского отделений и Главного инженер-механика флота чертежей канонерской лодки для восточного океана, Соединенное собрание нашло их соответствующими заданной программе, и потому чертежи эти и спецификацию лодки одобрило”{15} . На это И.А. Шестаков лично наложил резолюцию: “Согласен, но винтов Бевина иметь ни к чему, так как лодка под одними парусами ходить не может”{16} .

Таким образом, проектирование было завершено, предстояло выполнить задуманное в металле. При этом надо отметить, что окончательный вариант лодки был выработан после внимательного изучения иностранных канонерских лодок – как находящихся в строю, так и предполагаемых к постройке, причем ни один из них в конечном итоге не удовлетворял требованиям МТК. Даже 21 апреля 1883 года (т.е. после утверждения собственного проекта) в МТК были рассмотрены чертежи шведской канонерской лодки “Rota”. Тщательно проанализировав их, в МТК пришли к выводу, что мореходные качества этой лодки неудовлетворительны, корпус недостаточно крепок, вооружение слабое{17} .

Таким образом, отечественный проект создавался не только на основе собственного опыта строительства кораблей данного класса, но и с учетом опыта зарубежных стран “и в результате был разработан проект крупного корабля ударного действия, в котором прежние требования достаточной мореходности, автономности плавания (под парусами) и малой осадки соединялись с новыми задачами повышения маневренности огня, использования таранной тактики с одновременной защитой от огня из ружей и скорострельных пушек”{18} .

28 мая 1883 года с заводом Крейтона в Або был заключен договор на постройку канонерской лодки, впоследствии получившей название “Бобр”. Корпус должен был строиться в соответствии с чертежами и спецификацией, утвержденной в МТК 2 апреля 1883 года. Машины с котлами должен был разработать завод Крейтона. Согласно контракту, судно должно было быть построено “самым тщательным образом, из самых лучших и исключительно русских, финляндских или шведских материалов”.

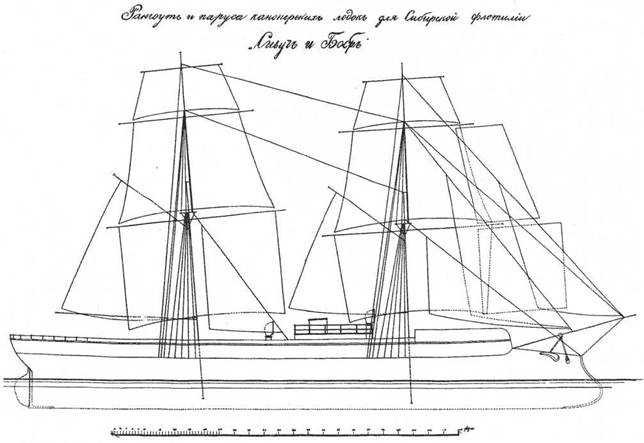

Канонерские лодки “Сивуч” и “Бобр”. 1885 г. (Схема расположения рангоута и парусного вооружения)

Завод должен был “окончательно отделать корпус лодки со всеми устройствами, необходимым и для полного ее вооружения и для службы в море с паровым механизмом и котлами к нему, кроме рангоута, такелажа, ценпых штуртросов, парусов, якорей с цепными канатами, камбузов, водоопреснительных аппаратов, медных погонов под станки орудий, фонарей и вообще осветительных принадлежностей, посуды, непоименованной в спецификации, компасов, навигационных устройств и всех таких предметов, которыми суда снабжаются на компанию”{19} . Стоимость постройки была определена в 580125 рублей, из них корпус – 420375, машины с котлами – 159750 рублей. Завод должен быть сдать лодку заказчику не позднее 31 мая 1885 года.

Образцы всех сортов стали, идущих на постройку лодки, должны были быть сначала испытаны в мастерских Кронштадтского порта и только после утверждения их соответствия требованиям МТК разрешалось использовать их при постройке корабля. В контракте особо оговаривалось, что вес корпуса и машины не должны превышать проектный, допускалось уменьшение его до 4%, но отнюдь не увеличение. Наблюдающим за постройкой лодки на завод Крейтона в Або назначили корабельного инженера штабс-капитана И.Е. Федорова.

5 сентября в Стокгольме заключили договор на постройку другой однотипной лодки, позднее получившей наименование “Сивуч”. Строил “Сивуч” Бергундский механический завод. Стоимость постройки была определена в 715000 шведских крон, из них корпус – 480000, машины с котлами – 235000 крон{20} .

Сдать лодку в казну шведы должны были к 1 августа 1884 года, т.е. на постройку отводилось меньше года, что для корабля таких размеров являлось очень малым сроком. Причем еще до официального заключения контракта – 25 августа директор Бергундского завода обратился к председателю МТК с просьбой “представить инженеру, наблюдающему за постройкой, право допускать замену назначенных по спецификации на постройку корпуса лодки размерений стали, не выделываемых в Швеции, близко подходящими размерами одинаковой прочности”{21} . Эго право было получено, при условии, чтобы обо всех изменениях немедленно докладывать в Кораблестроительное отделение МТК.

Наблюдателем за постройкой канонерской лодки в Швеции был назначен подпоручик Берг, знающий шведский язык. Выбор шведского предприятия, видимо, обусловливалось стремлением министерства не только воспользоваться достижениями зарубежной техники, но и сократить сроки ввода судна в строй (шведы обещали построить лодку значительно быстрее).

Согласно спецификации, лодка “Бобр” имела следующие характеристики (“Сивуч”, как уже было отмечено выше, был с ней однотипен): длину по грузовой ватерлинии – 187 футов 6 дюймов, ширину без обшивки – 35 футов, осадку – 9 футов 6 дюймов, водоизмещение – 950 тонн.

Две горизонтальные паровые машины общей мощностью 1 000 л.сил должны были обеспечить кораблю ход в 11 узлов. Пар для них вырабатывали шесть паровых котлов, их дымоходы выводились в одну трубу телескопического типа (чтобы не мешать парусам). Запас топлива для котлов – 162 тонны. Вооружение лодки состояло из 1 9-дюймового орудия в носовой части в закрытом небронированном помещении, 1 6-дюймового орудия в кормовой части и 6 9-фунтовых (калибр 107 мм) пушки по бортам. Боезапас – 125 снарядов на 6 и 9-дюймовки, 150 – на 9-фунтовые.

В процессе службы вооружение лодок усилили несколькими 37-47 м/м скорострельными орудиями.

Экипаж – 9 офицеров и 130 матросов.

Лодка имела два руля – носовой и кормовой.

В каземате 229-мм орудия на канонерской лодке “Сивуч”

Форштевень был из кованой железной полосы 7 на 3 дюйма, ахтерштевень – также из кованой железной полосы 7 на 2 дюйма. Они крепились к обшивке двумя рядами заклепок. Плоский (горизонтальный) киль состоял из стальных листов толщиною 15/32 дюйма, в носовой части судна он был склепан с входящим в него форштевнем. Вертикальный киль изготовлялся из стальных листов 1 8 дюймов шириной, толщиной 9/32 дюйма. Вертикальный киль, идя во всю длину судна, оканчивался у поперечной переборки позади носового руля{22} .

Корпус лодки делился водонепроницаемыми приборами на 8 отделений, что должно было обеспечить кораблю высокую живучесть. Поперечные переборки имели толщину 3/16 дюйма. Толщина стальной обшивки корпуса была различной: плоский киль, пояса на скуле, к которым крепились наружные боковые кили, ширстрек (верхний пояс обшивки) 15/32, смежные с ними – 7/16, остальные листы обшивки – 3/8 дюйма. Обшивка корпуса была положена край на край, пазы склепаны одним, а стыки двойным рядом заклепок{23} .

Фальшборт (также стальной) имел толщину 3/16 дюйма. Продольный набор корпуса состоял из 6 стрингеров: 2 днищевых, 2 нижней палубы и 2 верхней палубы. Днищевые стрингеры состояли из длинных стальных листов толщиной 1/4 дюйма. К наружной обшивке стрингеры крепились непрерывными полосами угловой стали, положенными с одной стороны.

Стрингеры нижней палубы были сделаны из стальных листов толщиною 11/16 дюйма (ширина листа 24 дюйма) и соединялись с обшивкою корпуса кусками угловой стали 2 на 2 и 1/2 дюйма, положенными между шпангоутами.

Стрингеры верхней палубы были шириною 26 дюймов и толщиною 15/32 дюйма. Они были скреплены с ширстреком полосами угловой стали 3x2,5 дюйма. Поперечный набор корпуса состоял из шпангоутов, сделанных из угловой стали 3,5 на 3, и толщиною 3/6 дюйма. Обратные шпангоуты были из угловой стали 3 на 2,5 дюйма толщиною 11/32 дюйма. Расстояние между шпангоутами было 2 фута, а в районе машинного отделения и под носовым орудием – 1 фут 6 дюймов{24} .

Нижняя палуба над машинами, котлами, кормою и носовою крюйт-камерами состояла из двух слоев стальных листов толщиною 1/4 дюйма каждый. Такая палуба (общая толщина 1/2 дюйма или 12,7 мм) обеспечивала защиту от осколков и снарядов малокалиберной артиллерии. В носу и корме нижняя палуба состояла из 1 листа 1 /4 дюйма толщиною.

С бортов машины и котлы были защищены угольными ямами. Впоследствии практика покажет, что уголь в ямах являлся достаточно надежной защитой от снарядов мелкого и среднего калибра. Продольные переборки – из стальных листов толщиною 3/16 дюйма. Все двери и горловины для подачи угля в продольных переборках были водонепроницаемые{25} .

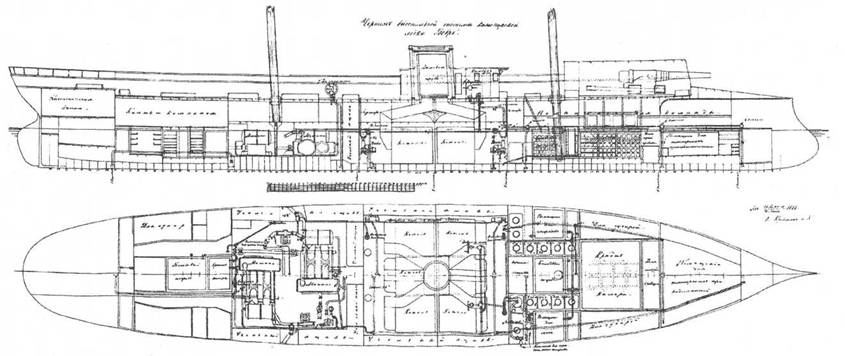

На стр 11: Вверху. Продольный разрез с указанием устройств на верхней палубе и план верхней палубы канонерской лодки “Сивуч”. Внизу продольный разрез и план трюма с указанием водоотливной системы на канонерской лодке "Бобp".

Стальная настилка верхней палубы была толщиною 5/16 дюйма, ее края были склепаны с палубным стрингером. Настилка гласиса 9-ти дюймового орудия состояла из стальных листов в 3/8 дюйма толщиною.

Корпус лодки окрашивался снаружи и внутри масляной краской с суриком три раза. Надводная часть снаружи, кроме того, шпаклевалась и красилась в два слоя черной краской. Для уменьшения бортовой качки лодка имела наружные боковые кили. Они были сделаны из двух стальных листов толщиною по 3/16 дюйма, склепанных между собою двумя рядами заклепок и укрепленных к наружной обшивке длинными полосами угловой стали 2 на 2,5 дюйма. Протяжение боковых килей – около 100 футов.

В отделке корпуса лодки достаточно широко применяли дерево. Поверх стальных листов верхней палубы были положены сосновые доски толщиною 3,5 дюйма, там, где проходили якорные цепи, и под носовым 9-дюймовым орудием толщина досок увеличивалась до 4 дюймов. Нижняя палуба также была покрыта сосновыми досками в 2,5 дюйма.

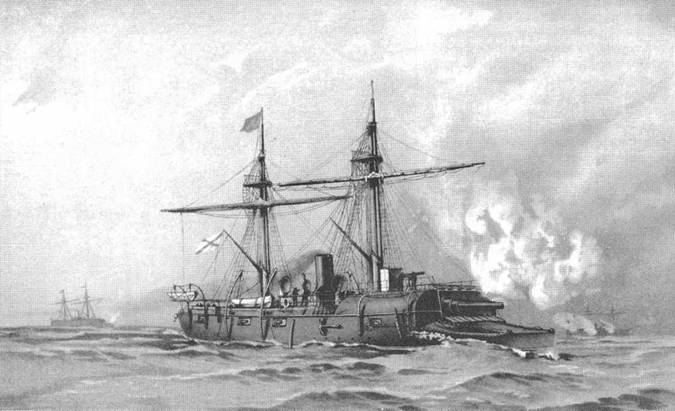

Канонерская лодка “Бобр”(Из альбома рисунков лейтенанта В. Игнациуса “Русский флот”, изданном в С.-Петербурге в 1892 г. под редакцией великого князя Александра Михайловича)

Трюм и борта между палубами были покрыты разборными сосновыми щитами. Над входными люками были сделаны рубки из тика или красного дерева. Из этой же древесины изготовлялись световые люки. Каютные переборки были из сосны. Трапы также были из дерева: в отделении для команды – из ясеня, в капитанской каюте, кают-компании и на мостике – из красного дерева. Каюты капитана и офицеров были снабжены мебелью из красного дерева{26} . Крюйт-камеры были оборудованы системами вентиляции и затопления.

Помимо помп в машинном и кочегарном отделениях устанавливались две помпы Даунтона, приспособленные для откачивания воды из трюма, мытья палубы и тушения пожара. Помещения для экипажа имели паровое отопление.

Первоначально лодка имела парусность шхуны и площадь главных парусов 4505 кв. футов. В окончательном варианте лодка имела парусное вооружение брига, в носовой части устанавливался убирающийся бушприт{27} . При этом площадь главных парусов увеличилась до 7846 кв. футов.

Корабль снабжался четырьмя шлюпками: гребным 14-весельным баркасом длиною 28 футов, 10-ти весельным катером длиною 28 футов, 6-ти весельным вельботом и 6-ти весельным ялом.

Несмотря на все усилия, оба завода – и Крейтона, и Бергзундский – не смогли уложиться в установленные контрактом сроки.

“Бобр” был спущен на воду 10 апреля 1885 года и лишь 16 октября 1886 г. он прибыл в Кронштадт, проведя по пути ходовые испытания. 30 октября во время официальных проб он покажет на мерной миле наибольшую скорость 12,14 узла{28} .

Шведы “Сивуч” построили значительно быстрее, хотя контракт с ними был заключен позже, нежели с заводом Крейтона. 20 июля 1884 г. он сошел на воду, 4 октября вышел на ходовые испытания, показав наибольшую скорость 12,53 узла, а 20 октября прибыл в Кронштадт{29} .

Задержка с вводом кораблей произошла по нескольким причинам. Во-первых, даже такие небольшие корабли в процессе постройки не избежали изменений и переделок относительно первоначального проекта. Это, несомненно, отрицательно сказывалось на сроках постройки. При этом надо отметить, что часто инициатором изменений был не МТК, а заводы-изготовители. Решения по их предложениям в МТК принимались после тщательного анализа и изучения. Ясно, что на это требовалось время. Так, Бергзундский завод просил разрешения заменить три сорта угло-бимсовой стали, указанные в спецификации, сталью другого сечения и изменить обводы кормовой части лодки. Рассмотрев доставленные заводом чертежи измененных обводов кормы и сечений новых сортов стали, Кораблестроительное отделение МТК решительно отказало в этой просьбе, потребовав строго придерживаться первоначальной спецификации.

Более того, МТК, заинтересованный в скорейшей постройке лодки, порою вынужден был отказываться от некоторых изменений проекта, несмотря на то, что они могли существенно улучшить технические характеристики лодок. Так, в процессе постройки было предложено поставить 9- и 6-дюймовые орудия на станках, вращающихся на центральном штыре, вместо предусмотренных первоначально станков на переднем штыре, что позволяло увеличить углы обстрела (например, из 9-дюймовки он увеличивался до 240°!). Однако лично И.А. Шестаков, ознакомившись с предложением и “видя, к каким переделкам поведет установка орудий на центральном штыре… и не желая, ради сомнительных перемен, откладывать изготовление лодки, необходимой для Сибирской флотилии, предписал немедленно передать в Канцелярию решение заказать станки для поворота на переднем штыре”.

Кроме того, много времени уходило на пересылку необходимых чертежей и согласование с заводами различных технических вопросов. Некоторые детальные чертежи разрабатывались не в МТК, а на заводе-изготовителе и затем отправлялись на утверждение в МТК. Тот, в свою очередь, вносил в них свои изменения и отсылал обратно на завод. Порою МТК просто не успевал вовремя высылать необходимую документацию. И.А. Шестаков 9 февраля 1884 года вынужден был лично вмешаться. С раздражением указав, и.д. председателя МТК генерал- майору О.О. Пельцигу: “Нужно дело, а не переписка. Прошу установить прямые сношения Бергундского завода с Канцеляриею, а Канцелярии (Морского министерства. – Прим. авт.) с Техническим комитетом. Чертежи шлюпок послать немедленно. Послать немедленно чертежи внутреннего расположения для руководства заводу, который должен пригнать к судну несходящиеся с действительностью мелочи. Остальные требования выполнять не формальным, а скорейшим образом”{30} .

По приходу в Кронштадт на лодки устанавливались вооружение и рангоут. Причем выяснилось, что оба корабля не избежали серьезной строительной и эксплуатационной перегрузки – полное водоизмещение “Сивуча” дошло до 1134 тонны, а “Бобра” – до 1230.

Однако хронической перегрузкой в то время страдали корабли всех флотов мира – даже Англии и Франции, а ведь эти страны являлись “законодателями мод” в мировом кораблестроении.

21 июля 1885 г. “Сивуч” ушел из Кронштадта на Дальний Восток и 20 июня ! 886 г. прибыл во Владивосток. В пути лодка показала хорошие мореходные качества, несмотря на серьезную перегрузку. Однако парусное вооружение было признано неудачным, поэтому прежний рангоут сняли, заменив тремя легкими мачтами.

“Бобр” в августе 1886 года также ушел в Тихий океан и 7 июня 1887 г. прибыл во Владивосток.

11 июля 1887 года оба корабля переведут в Сибирский флотский экипаж (до этого они числились в составе Балтийского флота). Всю свою дальнейшую, в общем-то достаточно долгую для военных кораблей жизнь, “Бобр” и “Сивуч” проведут на Тихом океане.

Литература и источники

1 Мельников РМ. История отечественного судостроения. Т. II. СПб., 1996. С. 161.

2 Кондратенко Р.В. Морская политика России 80-х годов XIX века. СПб., 2006. С. 63.

3 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 1.

4 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Лл. 2. 4, 6.

5 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 5.

6 Мельников P.M. История отечественного судостроения. Т. II. СПб., 1996. С. 160.

7 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 16.

8 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 33.

9 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 46.

10 Цит. по: Кондратенко Р.В. Указ. соч. С. 95.

11 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 66.

12 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 66 об.

13 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 80.

14 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1.Д. 594. Лл. 81-81 об.

15 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Лл. 85-85 об.

16 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 84.

17 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Лл. 88-89.

18 Мельников РМ. Указ. соч. С. 228.

19 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 99.

20 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 146.

21 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 114.

22 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 103.

23 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1.Д. 594. Л. 104.

24 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Лл. 103-103 об.

25 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 103 об.

26 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 105.

27 Афонин Н.Н. Канонерские лодки типов “Сивуч” и “Грозящий”. СПб., 2011. С. 12.

28 Афонин Н.Н. Указ. соч. С. 14.

29 Афонин Н.Н. Указ. соч. С. 14.

30 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 594. Л. 205.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК