Часть II Канонерские лодки “Кореец” и “Манжур”

Канонерская лодка “Кореец”. (Из альбома рисунков лейтенанта В. Игнациуса Русский флот , изданном в С.-Петербурге в 1892 г. под редакцией великого князя Александра Михайловича)

История создания этих кораблей также весьма интересна. Заказав для Сибирской флотилии две канонерки – “Бобр” и “Сивуч”, Морское министерство решило начать разработку проектов канонерских лодок для Балтийского моря. Надо сказать, что к тому времени весьма серьезным противником для России на Балтике стал немецкий флот. “Несмотря на, казалось бы, достигнутое правительствами двух стран в 1881 году взаимопонимание, их военные ведомства продолжали готовиться к войне друг с другом” {1}. Темпы роста германского флота устойчиво опережали темпы русского. Броненосцы строились долго и стоили страшно дорого. Последнее было особенно ощутимо для Морского министерства, постоянно испытывавшего нехватку средств. Постройка же канонерских лодок позволяла получить в достаточно короткий срок сравнительно дешевые носители тяжелого оружия.

Кроме того, в 80-е гг. XIX в. среди военных моряков были популярны взгляды французской “молодой школы”, проповедовавшей отказ от строительства броненосцев в пользу миноносцев и крейсеров. Эти взгляды в определенной степени разделял и И.А. Шестаков, хотя скорее всего, не от хорошей жизни – нехватка средств, когда за каждую копейку приходилось бороться с министерством финансов, слабое развитие отечественной промышленности не оставляли управляющему Морским министерством другого выхода, вынуждая, скрепя сердцем, отказываться от постройки новых броненосцев в пользу миноносцев, канонерок и крейсеров.

Принятая в 1882 году 20-летняя кораблестроительная программа предусматривала постройку, среди прочего, 11 канонерских лодок для Балтийского моря. Как всегда, И.А. Шестаков лично сформулировал задание на проектирование.

11 июня 1884 года в Артиллерийское отделение МТК было сообщено: “Управляющий Морским министерством приказал разработать в Кораблестроительном отделении проект броненосной канонерской лодки для Балтийского моря, вооруженной одной 12-дюймовой дальнобойной пушкой, помещенной в неподвижной бронированной башне. Пушку эту предполагается поставить на станке, вращающемся на центральном штыре, так, чтобы производить из нее стрельбу через бок”{2} .

Однако в начале следующего года И.А. Шестаков, не считаясь со степенью разработки проекта, внес в него существенную поправку: 4 февраля 1885 г. Кораблестроительное отделение МТК уведомило Артиллерийское отделение, что при докладе проекта канонерской лодки в 1800 тонн водоизмещения с одним 12-дюймовым орудием управляющий Морским министерством “выразил желание иметь” (т.е., говоря современным языком, приказал) в башне вместо одного орудия два. При этом калибр их был уменьшен до 11 дюймов.

22 февраля Артиллерийское отделение сообщило в Кораблестроительное, что замена одного 12-дюймового орудия двумя 11-дюймовыми образца 1877 года нежелательна – две 11 -дюймовки весят на 6 тонн больше двенадцатидюймового, и, кроме того, их пробивная сила меньше, чем у гораздо более легких новых 9-дюймовок в 35 калибров. Поэтому Артиллерийское отделение настаивало на установке именно 2-х девятидюймовок{3} .

18 мая 1885 г. в МТК были рассмотрены чертежи и спецификация канонерской лодки водоизмещением 1964 тонны, мощностью машины 1800 л.сил и вооруженной 2 9-дюймовыми, 3 6-дюймовыми и 6 9-фунтовыми орудиями. Рассмотрев их, в МТК решили, что и чертежи, и спецификация полностью соответствуют заданиям на проектирование и рекомендовали проект канонерской лодки к постройке{4} .

Тактико-технические данные канонерской лодки проекта МТК (18 мая 1885 г.) и германской канонерской лодки “Wespe”

Проект МТК “Wespe" Длина по грузовой ватерлинии 214 футов 11 дюймов 143 фута Наибольшая ширина 50 футов 35 футов 6 дюймов Осадка в полном грузу 10 футов 6 дюймов 10 футов 2 дюйма Водоизмещение 1964 тонны 1109 тонн Мощность машин 1800 л.с. 700 л.с. Толщина поясной бортовой брони: в середине 10 дюймов 8 дюймов в оконечностях 6 дюймов 4 дюйма барбет 8 дюймов 8 дюймов Вооружение: 12-дюймовых орудий - 1 9-дюймовых орудий 2 - 6-дюймовых орудий 3 - 9-фунтовых 6 - Скорость наибольшая 12 узлов 9 узлов Запас топлива 120 тонн На 40 часов хода Дальность плавания полным ходом 860 миль 360 миль При 8-узловом ходе До 1150 миль (1)Расчет статей нагрузки этой лодки был следующий: корпус с дельными вещами 650 т, две паровые машины 136 т, котлы с водой 244 т, уголь 120 т, 2 9-дм. дальнобойных орудия с боезапасом 94,68 т, 3-6-дм орудия с боезапасом 44,38 т, 6 9-фунтовых пушек 23,05т, броня 613т, механизм для вращения платформы 9-дюймовых орудий 11,8 т, команда с баг ажом (170 чел.) 25,5 т, провизия и запасы 30 т, вода 30 т, шлюпки 10 т, 4 якоря 4 т, 2 цепных каната 21,5 т. Перегрузка составила 77,74 тонны{5} Перегрузка в 77,74 тонны вызывала переуглубление в 4 дюйма и была весьма несущественной для корабля почти в 2000 тонн водоизмещения. Хотя практика показывала, что в процессе постройки она могла увеличиться, все же путем тщательного контроля в процессе строительства и снижения некоторых статей нагрузки ее можно было удержать в допустимых пределах.

В то же время корабль был очень хорошо забронирован (вес брони достигал 30% от водоизмещения). Мощное бронирование и малые размеры делали канонерку малоуязвимой для огня возможного противника. Интересно сравнить характеристики проекта МТК и германской канонерской лодки “Wespe”, с оглядкой на которую он создавался.

Русская канонерка была значительно крупнее, а следовательно, и дороже. В то же время она превосходила “Wespe” по всем статьям – скорости хода, бронированию, вооружению и дальности плавания. 360 миль у немецкой канлодки – это мало даже для Балтики. Двенадцатидюймовка “Wespe” имела низкую скорострельность и поразить из нее русскую канлодку было крайне трудно. Русский корабль выпускал в минуту минимально в 2,5 раза больше металла, а более высокая скорость хода позволяла диктовать ему условия боя, выбирая наилучшую дистанцию, курсовой угол и т.д.

Проект МТК, будучи реализованным в металле, не оставлял своему немецкому противнику шансов на выживание в бою. Мощное вооружение и хорошая броневая защита позволяли русской канлодке вступать в боевое соприкосновение даже с немецкими броненосцами.

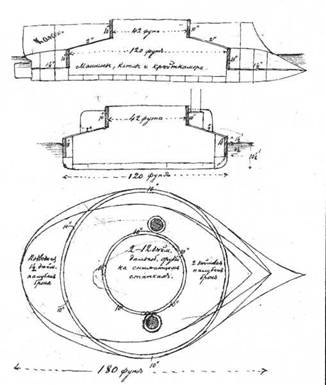

Следует отметить также очень интересный проект известного корабельного инженера Э.Е. Гуляева, который он предложил еще 25 мая 1884 года, т.е. гораздо раньше, чем над проектом броненосной канлодки стали по заданию И.А. Шестакова работать в МТК. Его корабль имел водоизмещение 3240 тонн, мощность механизмов – 3000 л.сил, запас топлива – 160 тонн (48 часов полного хода). Лодка имела мощную броневую защиту – 10-дюймовую поясную броню и такой же толщины броню барбета. Броня палубы составляла 2 дюйма. Вооружение – 2 12-дюймовых орудия на снижающихся станках{7} .

Особенностью проекта было необычайное соотношение длины (180 футов) к ширине (120 футов) корабля, т.е. Гуляев продолжал развивать идею круглых судов адмирала А.А. Попова. Однако И.А. Шестаков, во-первых, лично испытывал неприязнь к уже впавшему в немилость адмиралу и его увлечению круглыми судами и, во-вторых, практика эксплуатации знаменитых круглых “поповок” (броненосец “Новгород” и “Вице-адмирал Попов”) показала, что они обладают рядом серьезных недостатков. Не случайно нигде более в мире круглые суда не строили. Очевидно, по этим причинам проект Гуляева был сразу же отвергнут.

Впрочем, и канлодке, рожденной в недрах МТК, не суждено было воплотиться в металл. А причина была простая – бюджет Морского ведомства всегда был подобен тришкину кафтану, на котором, как известно, чтобы поставить заплатку на рукав, кусок приходится отрезать от подола. Управляющему Морским министерством приходилось бороться за каждую копейку морского бюджета.

Эта борьба отнимала много сил и нервов и часто была неудачной. Например, бюджет 1884 года был урезан более чем на 13% от испрашиваемой суммы. Основными противниками И.А. Шестакова были государственный контролер и министр финансов. “Поверяя смету Морского министерства, чиновники этих ведомств указывали на стесненное положение российских финансов и требовали сокращения ассигнований на плавание кораблей, заготовку угля в портах, расходов по содержанию официальных агентов за границей… настаивали на уменьшении числа воспитанников Морского училища, откладывали кредитование отдельных судостроительных работ”{8} .

Россия должна была иметь военно-морские силы на трех чрезвычайно удаленных друг от друга театрах – Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском. Все они были жизненно важны для империи, но ввиду недостатка средств усиление флота на одном театре всегда шло в ущерб другим.

Эскизный рисунок проекта канонерской лодки предоставленный Э.Е. Гуляевым в МТК 25 мая 1884 г.

С начала 80-х гг. XIX века Россия начинает проводить все более активную внешнюю политику на Дальнем Востоке, где ее противниками становятся не только Англия, но и Китай. Поднебесная империя с начала 80-х гг. начинает усиленно модернизировать свои сухопутные силы и военно-морской флот, закупая за границей современное вооружение и принимая на службу в качестве инструкторов иностранных специалистов. При этом русский Дальний Восток не был в то время связан с центральными регионами железной дорогой и поэтому быстро усилить сухопутные войска в случае конфликта с Китаем не представлялось возможным.

В этих условиях усиление военно-морских сил было жизненно необходимым, и вопрос о новых канонерских лодках для Сибирской флотилии по-прежнему был в разряде первостепенных. Постройку броненосных канонерок для Балтики отменили, заказав новую серию канлодок для Тихого океана. Задание на проектирование опять было сформулировано лично И.А. Шестаковым.

“Управляющий Морским министерством приказал для постройки новых канонерских лодок для Сибирской флотилии изменить чертежи лодок “Сивуч” и “Бобр”, поставив вместо одного 9-дюймового орудия в носовой части два 8-дюймовых орудия в носовой же части по бортам, причем не будет надобности иметь гласис, который, по мнению Его Превосходительства, будет способствовать зарывчивости носовой оконечности. Носового руля не делать и лодки вооружить тремя мачтами, с тем чтобы только на одной фок-мачте иметь прямые паруса”{9} .

На основании такого приказания была начата работа над новой канонеркой, и 11 июня 1885 года в МТК был рассмотрен проект лодки, причем, учитывая перегрузку лодок “Сивуч” и “Бобр”, Кораблестроительное отделение посчитало необходимым удлинить лодку на 18 футов и увеличить углубление на 6 дюймов. Корабль имел следующие размерения: длина по грузовой ватерлинии – 205 футов 6 дюймов, ширина – 35 футов, осадка – 10 футов.

Вооружение – 2 8-дюймовых, 1 6-дюймовое, 8 9- фунтовых орудия, 4 скорострелки Гочкиса и 1 десантное орудие Барановского. Боезапас – 160 снарядов для 8- дюймовых, 125 – для 6-дюймовых и 600 – для 9-дюймовых орудий.

Две машины суммарной мощностью 1000 л.сил (такие же, как на “Сивуче” и “Бобре”) должны обеспечить скорость до 11,5 узлов, а при усиленной тяге мощность должна повыситься до 1300 л.сил, а скорость увеличиться до 12,5 узлов. Запас топлива – 155 тонн, на 6,5 суток полного хода (дальность до 1800 миль). При действии 2-х котлов и скорости 9,5 узла дальность плавания увеличивалась до 2340 миль.

Парусное вооружение – трехмачтовое. Площадь парусов – 6182 кв. фута.

Экипаж – 12 офицеров и 150 матросов.

Провизии на 3 месяца.

Рассмотрев данный проект, МТК вынесло резолюцию: “Представить Управляющему Морским министерством, что по рассмотрении проекта, Соединенное собрание Кораблестроительного и Артиллерийского отделений с Главным инженер-механиком флота нашло проект этот составленным согласно указаний Его Превосходительства и в техническом отношении удовлетворительным, а потому одобрило для руководства; причем, по предложению Председателя Артиллерийского отделения, 8-дюймовые орудия на проектированной лодке должны быть длиною не в 30 калибров, как показано на чертеже, а в 35 калибров, так как сила пробиваемости у последних орудий больше. Механизмы же на предполагаемых новых лодках следует поставить новейшей конструкции, по спецификации,которая будет утверждена Главным инженер- механиком флота”{10} .

По этому проекту решено было построить 2 лодки – одну в Швеции на Бергзундском заводе, другую в Дании на заводе “Бурмейстер и Вайн”, которые и были ознакомлены с проектом и требованиями МТК. Заводы, заинтересованные в получении выгодных заказов, отреагировали очень оперативно: уже 11 августа 1885 г. датчане предлагали И.А. Шестакову спецификацию и проект договора на постройку канонерской лодки" {11}. К этому же времени свой вариант представил и Бергзундский завод.

Оба проекта были рассмотрены в МТК и к каждому нашлись серьезные замечания:

“По лодке в 1190 тонн завода “Бурмейстер и Вайн”: Теоретического чертежа не представлено, а потому и водоизмещение проверить нельзя. Орудия 8-дюймовые должны быть в 35 калибров, а не в 30…

Объявленная заводом цена судна с механизмами около 546000 или 459 рублей за тонну весьма значительна.

Спецификация по корпусу составлена удовлетворительно и с исправлениями, сделанными красными чернилами, может служить для постройки лодок на обоих заводах.

Во внутреннем размещении лодки сделаны значительные изменения противу чертежей лодки в 1177 тонн, проектированной в Кораблестроительном отделении, как то: глубина трюма увеличена, крюйт-камеры для 8-дм орудий и 6-дм орудия, водяной трюм и минные погреба уменьшены, поперечные угольные ямы в трюме сделаны меньше, а передняя на жилой палубе вовсе уничтожена и проч.

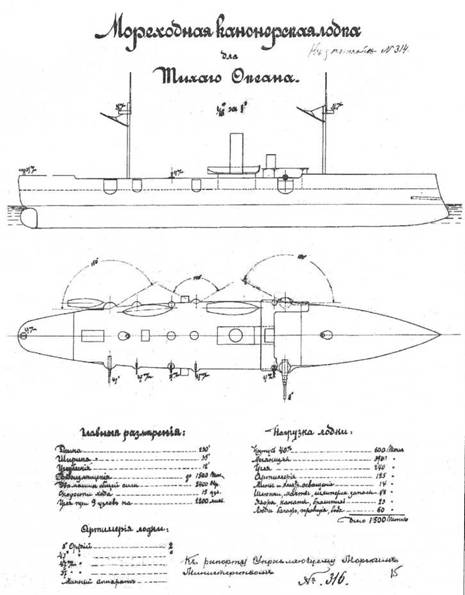

Один из проектов мореходной канонерской лодки для Тихого океана предоставленный в МТК. 1883-1884 гг. Длина 230 ф, ширина 35 ф. осадка 12 ф, водоизмещение до 1500 т, 2 8-дм, 10 47-мм орудий, 1 торпедный аппарат

Якоря назначены системы Бакстера. Положение мачт изменено. Площадь парусов и размерения рангоута не определены. Положение центра тяжести по длине и вышине не обозначено. Приведенный в контракте расчет некоторых грузов исправлен и дополнен всеми прочими грузами до полного водоизмещения 1190 тонн, причем оказалось, что лодка получит перегрузку в 25 тонн (2 дюйма углубления).

По лодке в 1197 тонн Бергзундского завода: Контракта и спецификации по корпусу и механизму не представлено. Индикаторной силы механизма, а равно и скорости хода лодки завод не определяет, но вес механизма рассчитан в 231,6 тонн, то есть на 41,6 тонн больше, чем на лодке “Сивуч”, из чего видно, что индикаторная сила механизмов новой лодки будет значительно больше, чем на “Сивуче”. Расчет всех грузов, составляющих водоизмещение, исправлен, причем оказалась перегрузка 15 тонн (1 дюйм углубления).

Теоретический чертеж составлен удовлетворительно, и водоизмещение определено верно. Во внутреннем размещении сделаны значительные изменения против чертежей лодки в 1177 тонн, проектированной в отделении, как то: угольные ямы изменены и увеличены. Положение мачт изменено. Два 8-дюймовых орудия отнесены дальше в корму, а угольные ящики помещены значительно ближе к носу. Водяной трюм и помещения для офицеров и команды уменьшены”{12} .

Размерения кораблей также различались. В проекте МТК длина равнялась 205 футов 6 дюймов, у завода Бурмейстер и Вайн 210 футов, у Бергундского завода 220 футов, учлубление на ровном киле соответственно составляло 10, 11 и 10 футов 6 дюймов. Наибольшая ширина у всех дыла одинаковой – 35 футов.

Были различия в составе вооружения: проект МТК предусматривал 8 9-фунтовых орудий и 4 37 м/м скорострелки Гочкиса, у датчан – 4 9-фунтовых, 2 47 м/ м и 4 37 м/м Гочкиса, у шведов – 4 9-фунтовых, 3 47 и 3 37 м/м Г очкиса.

МТК не мог позволить серьезных отклонений от своего проекта, кроме того, он настаивал на жестком контроле в ходе дальнейшей разработки более детальных чертежей. На согласование всех необходимых вопросов, в том числе исправление чертежей и спецификации в соответствии с требованиями МТК ушло довольно много времени – контракт с Бергундским заводом был заключен 22 октября 1885 г., с заводом “Бурмейстер и Вайн” – 20 декабря 1885 г.{13}

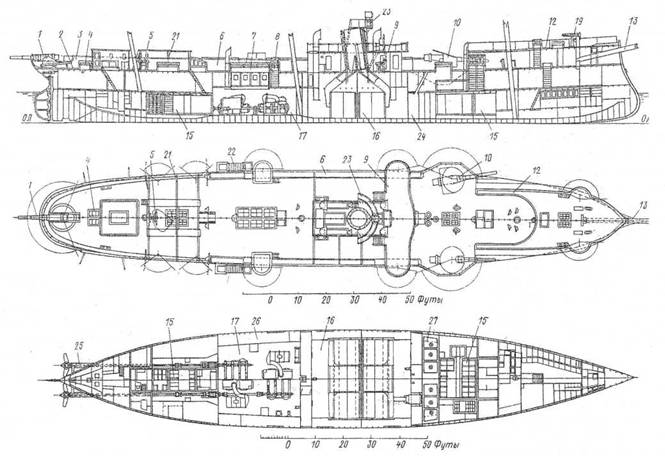

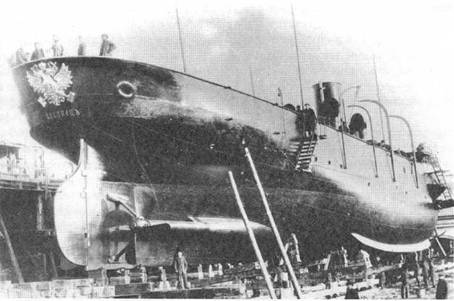

Канонерская лодка “Кореец”. 1887 г.

(Продольный разрез и план верхней палубы) 1 – 6-дм орудие; 2 – каюта командира; 3 – фальшборт; 4 – светлый люк; 5 – кормовой штурвал; 6 – коечные сетки; 7 – машинный люк; 8 – сходной люк в машинное отделение: 9 – носовой мостик, 10- 229-мм орудие; 11 – шпиль; 12- полубак; 13 – бушприт, 14-клюз для якоря; 15-кладовая; 16-котел: 17- паровая машина; 18-шлюпбалки; 19-37-мм орудие; 20 47 мм орудие; 21 – кормовой мостик; 22 – трап;

Согласование чертежей и спецификации шло под личным контролем И.А. Шестакова. Буквально за 5 дней до заключения контракта со шведами, 17 октября, Канцелярия Морского министерства уведомила Кораблестроительное отделение МТК, что “Управляющий Морским министерством приказал внимательно пересмотреть еще раз в Кораблестроительном отделении Морского технического комитета спецификацию корпуса канонерской лодки, предназначенной к постройке в Швеции, чтобы избежать повторения случая с “Сивучем” – там при постройке на бургрундском заводе имели место значительные сверхконтрактные работы{14} .

Уже 19 октября капитан Гуляев докладывал, что “спецификация лодки вновь пересмотрена мною с участием штабс-капитана Левицкого и пополнена красными чернилами”{15} . Стремясь заполучить выгодные контракты, заводчики вынуждены были уступать требованиям МТК. Так, штабс-капитан Я.Д. Левицкий отметил, что завод “Бурмейстер и Вайн” внес в контракт и спецификацию все замечания МТК{16} .

В дальнейшем все чертежи, разрабатываемые на заводах-изготовителях, обязательно отправлялись на рассмотрение и утверждение в МТК, причем и шведы, и датчане практически всегда вынуждены были выполнять работы с учетом тех изменений и исправлений, которые указывались МТК. Таким образом, в целом новые канонерские лодки можно считать русским проектом, хотя заводами-изготовителями и были внесены в них определенные изменения. Согласно контракту, Бергзундский завод согласился построить лодку за 12 месяцев и сумму в 538000 рублей (975000 шведских крон). Статья 1 контракта гласила: “Означенное судно Бергзундский завод обязывается выстроить на принадлежащем ему заводе в Стокгольме самым тщательным образом из самых лучших шведских или иностранных материалов, согласно с чертежами и спецификациями корпуса и механизма, составляющими нераздельную часть настоящего контракта.

Мы обязываемся также окончательно отделать корпус лодки со всеми устройствами, необходимыми для ее немедленного вооружения и службы в море, с паровым механизмом и котлами к нему; со всеми предметами, входящими в состав судна и вообще всеми дельными вещами, за исключением только гребных судов, компасов, навигационных инструментов, хрустальной и фарфоровой посуды для стола и тех мелких предметов, которыми суда снабжаются ежегодно, когда назначаются в компанию”{17} .

Корпус стоил 600000 шведских крон, машины с котлами и вспомогательными механизмами – 375000 крон. Сталь и железо на постройку, за исключением палубных бимсов, должна была быть шведской выделки. Шведское железо за свое высокое качество славилось на весь мир.

Шведы обязывались приступить к постройке лодки немедленно после заключения контракта и сдачи ее к 22 октября 1886 года.

В контракте особо оговаривалось, что “всякие улучшения или изменения, каких бы не потребовало правительство (т.е. русские заказчики. – Прим. авт.) в системе постройки, во внутреннем расположении судна или в чем-либо другом, контр-агенты обязаны выполнять и Управляющий Канцеляриею Морского министерства обязан лишь заплатить за все лишние расходы, в случае, если бы таковые могли от того произойти”{18} . Некачественно выполненную работу завод-изготовитель обязан был исправить за свой счет.

“Бурмейстер и Вайн” обязывался выполнить заказ за 13 месяцев и сумму 550000 рублей (за 52000 фунт, стерлингов){19} .

Лодка, заказанная заводу “Бурмейстер и Вайн”, получит название “Манджур”, Бергзундскому – “Кореец”.

Согласно спецификации, утвержденной в МТК, устройство лодок было следующим: длина по ватерлинии – 206 футов, ширина без обшивки – 35 футов, осадка – 10 футов 6 дюймов. Водоизмещение – 1213 тонн.

Вертикальный киль сделан из стальных листов 18 дюймов вышиною, толщиною 9/32 дюйма, скрепленный в стыках двойным рядом заклепок. Сверху он был усилен плоским кильсоном из стальных листов шириною 26 дюймов и толщиною 3/8 дюйма.

Снизу вертикальный киль был укреплен с обоих сторон длинными полосками угловой стали 3 х 3 дюйма толщиною 3/8 дюйма.

Кроме того, продольную связь корпуса обеспечивали 8 стрингеров – 2 днищевых, 2 нижней палубы, 2 верхней палубы и 2 бака (по одному на каждый борт).

Шпангоуты состояли из наружных полос угловой стали 3 х 3 дюйма толщиною 3/8 дюйма и из обратных

полос угловой стали 3 х 2.8 дюйма толщиною 11/32 дюйма. Расстояние между шпангоутами везде было 2 фута.

Корпус корабля был разделен поперечными водонепроницаемыми переборками из стальных листов толщиною 3/16 дюйма. Переборки были укреплены полосами угловой стали 3,5х 2 дюйма толщиною 11/32 дюйма.

Толщина наружной обшивки корпуса была следующей: Плоский киль и ширстрек (верхний пояс наружной обшивки) были сделаны из стальных листов толщиною 15/32 дюйма. Смежные с ними пояса обшивки – 7/16 дюйма. Остальная наружная обшивка корпуса имела толщину 3/8 дюйма. Обшивка была положена край на край, пазы склепаны одинарным, а стыки – двойным рядом заклепок и тщательно прочеканены.

Стальная настилка нижней палубы имела толщину 3/8 дюйма, в оконечностях уменьшаясь до 1/4 дюйма.

Фальшборт – из стальных листов в 1 /4 дюйма толщиной. В пределах угла обстрела 8-дюймовых орудий фальшборт откидывался на специальных петлях.

На верхней палубе под 8-дюймовыми орудиями были положены стальные листы толщиною 5/16 дюйма. Деревянная настилка верхней палубы была из сосновых досок лучшего качества в 3,5 дюйма толщиною, закрепленная к бимсам оцинкованными железными болтами.

Там, где проходили якорные цепи, и под 8-дюймовыми орудиями настилка была из тиковых досок толщиною 4 дюйма.

Настилка мостика и бака – из лучших сосновых досок в 2,5 дюйма толщиною, закрепленных снизу железными оцинкованными болтами.

На нижней палубе поверх стальных листов также укладывались сосновые доски в 2,5 дюйма толщиною.

В трюме также была сосновая разборная (чтобы можно было чистить и красить корпус изнутри) обшивка в 1/4 дюйма толщиною.

Световые люки по спецификации предусматривались из красного дерева или тика.

Крюйт-камеры были оборудованы системами вентиляции и быстрого затопления.

Корабль имел два штурвала: один на мостике, другой на палубе в корме.

Носовой руль не устанавливался, рама кормового руля была кованая (“из лучшего железа”) и обшита стальными листами в 1/4 дюйма толщиною.

Шпиль был той же системы, что и на “Сивуче”, но снабженный паровой машиной.

Лодка имела два становых якоря системы Бакстера весом по 80 пудов и один запасной того же веса. Две якорные цепи имели длину по 120 саженей и толщину в 1/2 дюйма.

Каюты и помещения для команды оборудовались паровым отоплением. На верхнюю палубу были проведены паровые трубы для провода пара к котлу парового катера, а также для защиты от пиратов. Последнее может показаться странным, но воды Тихого океана во 2-й половине XIX века были действительно опасным местом.

В машинном отделении, помимо умывальника, были и ванна с душем, что было совсем не лишним – при форсированной тяге жара в котельном и машинном отделениях была чудовищной.

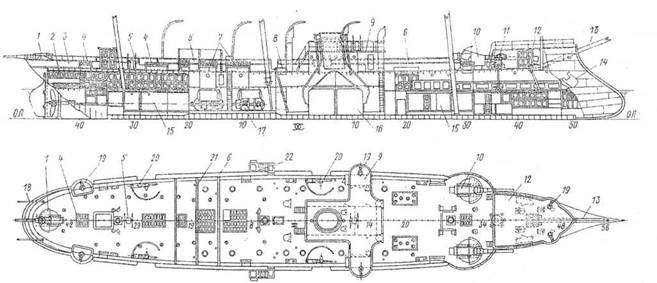

Канонерская лодка “Манджур”. 1887 г.

(Продольный разрез, вид сверху и план трюма) 1 – 6-дм орудие; 2 – деревянный настил верхней палубы; 3 – фальшборт; 4 – светлый люк; 5 кормовой штурвал; Q – коечные сетки; 7 – машинный люк; 8 – сходной люк в машинное отделение: 9 – носовой мостик, 10 229-мм орудие, 11 – шпиль; 12- полубак; 13 – бушприт, 14-клюз для якоря; 15-крюйт-камера; 16-котельное отделение: 17- машинное отделение; 18-поперечная угольная яма; 19- 37-мм орудие; 20 – 47 мм орудие; 21 – ростры; 22 – трап; 23 прожекторная площадка, 24 – крюйт-камера; 25 – дейдвудные трубы; 26 – бортовые угольные ямы; 27 – кладовая мокрой провизии.

Лодка оборудовалась двумя опреснителями.

Окончательный состав артиллерийского вооружения – 2 8-дюймовых, 1 6-дюймовое орудия, 4 9-фунтовых (калибр 107 мм), 2 – 47 и 4 – 37 мм орудий, а также 1 десантная пушка (калибр 63 мм) Барановского.

В носовой части первоначально предлагалось установить 2 торпедных аппарата, но затем решено было оставить один.

Экипаж корабля – 174 человека (12 офицеров и 162 матроса).

Лодка несла парусное вооружение баркентины.

Две паровые машины системы компаунд с вертикальными цилиндрами питались от 6-ти огнетрубных котлов и должны были развить мощность в 1500 л.с., обеспечив скорость хода не менее 13 узлов.

Помимо помп, установленных в машинном отделении, предусматривались две помпы Даунтона, приспособленные не только для откачивания воды из трюма, но и для мытья палуб и тушения пожара.

Вся сталь, идущая на постройку лодок, испытывалась по правилам, утвержденным МТК 12 марта 1883 г.

Все листы корпуса изготавливались из мягкой стали и покрывались краской с добавлением сурика 3 раза.

Все водонепроницаемые переборки испытывались водою. Вся внутренняя деревянная отделка корпуса тщательно шпаклевалась и красилась 3 раза свинцовыми белилами.

Для уменьшения качки лодки оборудовались наружными боковыми килями длиною около 100 футов, сделанных из двух стальных листов толщиною 3/16 дюйма, склепанных между собою двумя рядами заклепок и укрепленных к наружной обшивке длинными полосами угловой стали 2x2,5 дюйма толщиною 5/16 дюйма"{20}. Наблюдающим от МТК за постройкой “Корейца’ был назначен корабельный инженер поручик А.И. Мустафин, за постройкой “Манджура” – поручик П.Е. Черниговский.

Постройка обоих лодок велась быстрыми темпами, несмотря на то, что между МТК и заводами-изготовителями часто возникали трения по поводу тех или иных отступлений от первоначального проекта. МТК, как правило, очень неохотно шел на уступки, и заводчики вынуждены были работать, учитывая все пожелания русских заказчиков.

Уже 23 декабря 1885 г. И.д. председателя МТК генерал-майор O.O. Пелыдиг докладывал в Канцелярию Морского министерства: “На чертеже канонерской лодки, проектированной заводом Бурмейстер и Кº , кормовое 6-дюймовое орудие, поставленное на станке Вавассера, стреляет только в корму с отклонением от диаметральной плоскости на 65°, на чертежах же Кораблестроительного отделения кормовая пушка поставлена на обыкновенной платформе и обстреливает не только всю кормовую часть, но и по траверзу и даже вперед траверза на 25°, что несравненно выгоднее в боевом отношении, а потому прошу Канцелярию Морского министерства обязать завод Бурмейстера для очертания кормы и расположения орудия придержаться чертежа Кораблестроительного отделения при сем препровождаемого”{21} .

11 января 1886 г. в МТК поступило заявление от датчан о необходимости передвинуть к корме рубку на заказанной им канонерской лодке дальше, чем было назначено на утвержденном чертеже. На это последовал следующий ответ за подписью O.O. Пельцига и вице-адмирала O.K. Кремера: “Ссылаясь на изменение обводов кормы для установки 6-дм орудия на обыкновенном станке, завод (Бурмейстер и Вайн) находит нужным снять прочь кормовую рубку над выходом в капит. каюту, однако, как видно на чертеже, если несколько уменьшить в длину световой люк над капит. каютой, не будет нужды ни снимать, ни передвигать рубку, ибо оставаясь на прежнем месте, она не препятствует действию орудия”{22} .

1 февраля 1886 г. МТК, рассмотрев представленный ему заводом “Бурмейстер и Вайн” чертеж форштевня, не одобрил его и нашел необходимым, чтобы форштевень для “Манджура” завод изготовил согласно чертежу, составленному в МТК.

Несмотря на длительный период согласования спецификации лодок заводами-изготовителями и заказчиком, в ней все же были допущены досадные пробелы, в результате их приходилось выяснять уже в ходе постройки.

Так, 9 марта 1886 г. подпоручик П.Е. Черниговский просил С.-Петербург выяснить следующие вопросы:

1. Какой системы и величины должны быть опреснители.

2. Должна ли канонерская лодка быть снабжена двумя ручными штурвалами или же одним ручным и одним паровым{23} .

Иногда МТК, перегруженный работой над новыми проектами и контролем за находящимися в постройке кораблями, долго не мог прислать необходимые для постройки чертежи или даже ответить на рапорты наблюдающих корабельных инженеров.

Так, в рапорте от 9 июня 1886 года на имя главного инспектора кораблестроения П.Е. Черниговский писал: “Препровождая при сем на утверждение Вашего Превосходительства семь чертежей подкреплений под орудия на канонерской лодке “Манджур”, присовокупляю что вследствие неуверенности которую из двух форм обводов выступов для 8-дюймовых орудий следует принять для руководства при постройке, я представляю два чертежа этих выступов, один с прямым, а другой с дугообразными обводами”{24} .

Однако из документов РГА ВМФ видно, что даже 21 октября 1886 г. Черниговский не получил ответа на свой рапорт!

Тем не менее, несмотря на все трудности, 7 июля 1886 года на воду был спущен “Кореец”, а 22 ноября 1886 года – “Манджур”.

1 и 5 ноября в Стокгольме, в Королевской гавани состоялись испытания канонерской лодки “Кореец”.

При этом осадка лодки по грузовой ватерлинии равнялась 10 футов 6 дюймов, водоизмещение – 1213,5 тонн.

Артиллерии не было, поэтому дня восполнения недостающих частей нагрузки был принят чугунный балласт весом 204 тонны. Сила ветра достигала 2-х баллов.

Температура воздуха во время испытаний: на палубе 6°; в машинном отделении 38°; в кочегарном отделении 36°.

Винты четырехлопастные диаметром 3 фута и шагом 13 футов 6 дюймов. Число оборотов вала в минуту: наибольшее 117; наименьшее 111; среднее 114.

Средняя мощность машины на пробе 1564,4 (по контракту предусмотрено 1500 л.с.)

Достигнутая скорость:

1 -й пробег – 13,70; 2-й пробег – 13,43; 3-й пробег – 13,54; 4-й пробег – 13,51.

Канонерская лодка “Кореец” перед спуском на воду. 7 июля 1886 г.

Работа энергетической установки была безупречной{25} . Шведы уложились в оговоренный контрактом короткий срок (1 год), причем качество постройки корпуса и механизмов было превосходным.

После испытаний “Кореец” ушел в Кронштадт, однако в строй вступил лишь в следующем, 1887 году, так как еще в процессе постройки корабля в Швеции, летом 1886 года выяснилось, что станки под орудия лодки (все вооружение изготовлялось в России) будут готовы не ранее начала будущего, 1887 года.

А вот датчане не смогли уложиться в оговоренный контрактом срок – 13 месяцев. “Манджур” вышел на испытания лишь 19 мая 1887 года (они продолжились 21 и 23 мая). Испытания проводились близ Копенгагена, в водах Зунда.

Длина корабля составила 210 футов, осадка – 11 футов, водоизмещение – 1234,2 тонны (по контракту – 1224 тонны). Температура воздуха во время испытаний: на палубе 12 °; в машинном отделении 28°; в кочегарном отделении 33°. Отсутствующая артиллерия была заменена соответствующим балластом.

Ветер силой 1-2 балла.

Гребные винты четырехлопастные, диаметр 9 футов 3 дюйма, шаг – 12 футов.

Число оборотов гребного вала в минуту: наибольшее 133; наименьшее 129; среднее 131.

Средняя мощность машины на пробе – 1454 л.с. (по контракту – 1400 л.с.).

Достигнутая скорость на пробегах:

1 -й пробег – 13,14 по течению; 2-й пробег – 13,09 против течения; 3-й пробег – 13,04 по течению; 4-й пробег 13,00 против течения. Средняя – 13,092 узла{26} .

Скорость хода в среднем менее чем на 0,1 узла превысила контрактную, но комиссия отметила, что “механизм лодки в продолжении 6 ч плавания действовал непрерывно исправно, правильно, без стука и нагревания подшипников и других трущихся частей”{27} . Машины, изготовленные на отечественных заводах, такой работой похвастаться не могли.

На испытаниях 21 мая, взяв 200 тонн угля вместо 160 на первых испытаниях (осадка достигла 11 футов 4 дюйма) средняя скорость из 6- ти пробегов на мерной миле составила 12,88 узла. При этом мощность машин достигла 1551 л.сил.

23 мая “Манджур” испытывали с форсированной тягой – при силе ветра от 1 до 2 баллов средняя скорость из 4-х пробегов на мерной миле и 2-часовом непрерывном плавании составила 13,34 узла вместо обозначенной в контракте 14-узловой скорости. Машины также развили 1981 л.с. вместо 2000 л.с. при форсированной тяге по контракту.

В то же время комиссия отметила, что “во все время форсированной пробы механизмы и вентиляторы его тоже действовали равномерно и исправно, без нагревания подшипников”{28} .

Далее комиссия отмечала прекрасные качества лодки, показанные ею при испытаниях: “Вслед за окончанием форсированной пробы было испытано действие приводов обеих машин, причем оказалось, что после отдачи приказаний с мостика – дать полный ход – обе машины приводились в действие через 8 секунд, а обратное действие машины – с полного переднего хода на полный задний – совершалось через 12 секунд, после отдачи приказания с мостика же с помощью телеграфа. Испытания поворотливости лодки тоже были произведены вслед за испытанием действия приводов, причем оказалось, что лодка очень послушна и одному рулю, спокойна в плавании, а при действии руля и 2-х винтов в обратные стороны описывает окружность диаметром не более 1,5 своей длины; оба штурвала ее – паровой и ручной – действуют легко и исправно”{29} . Далее были испытаны водоотливные средства, эжекторы, донка и помпы – все действовало безотказно.

После окончания всех испытаний комиссия проверяла качество постройки корпуса и машины и их соответствие спецификациям “и нашла все исполненным правильно, прочно, отчетливо и во всем согласно условиям контракта, а потому, принимая во внимание все вышеизложенное, а также что скорость хода лодки “Манджур” как при 6 ч, так и форсированном испытании не была менее 13 узлов в час, а расход угля на силу определился значительно экономичнее обусловленного контрактом, комиссия признала правильным принять лодку “Манджур” от завода Бурмейстера и Уайнса в казну”{30} .

Датчане действительно построили прекрасный корабль, что подтвердится в дальнейшем во время его долгой службы.

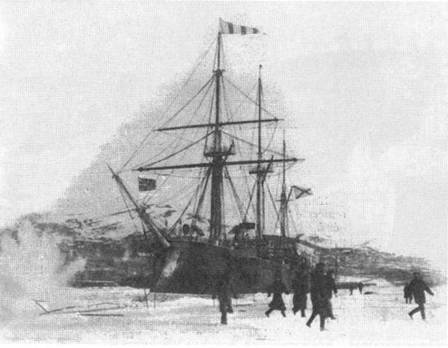

“Кореец” во Владивостоке. 1890-е гг.

Однако так как сроки постройки были сорваны, Морское министерство удержало с последнего платежа 500 фунтов стерлингов. Датчане вынуждены были объяснять, что задержка произошла не по их вине: “По отношению к поздней сдаче в казну “Манджура”, это произошло от совершенно независящих от нас причин и потому мы считаем, что, согласно параграфу 4-му контракта с нас не причитается никакого штрафа.

Главнейшие причины замедления были следующие

1. Нам пришлось очень долгое время ожидать доставления стальных листов и полос как для корпуса судна, так и паровых котлов, вследствие того, что офицер, назначенный Русским Императорским правительством для испытания стали, был занят другими поручениями а Глазго и поэтому, хотя материал лежал изготовленным на сталеделательных заводах и мог быть испытан своевременно.

Мы уверены, что и инспектировавшие офицеры, бывшие здесь, подтвердят со своей стороны это заявление, так как им известно до какой степени причинено замедление поздним приемом материала.

2. Нам пришлось также ожидать возврата многих важных чертежей, которые, согласно контракта, мы были обязаны посылать на утверждение в Петербург.

В особенности следует упомянуть о чертежах вооружения и парусности, относительно которых мы писали в декабре 1886 г., заявляя тогда, что работа очень замедляется этим обстоятельством и что потому мы не будем в состоянии достроить судно к назначенному контрактом сроку. Также следует упомянуть, что как только мы получили обратно чертежи рангоута мы стали торопить работу… но не смотря на все употребленные нами усилия, оказалось невозможным нагнать потерянное время”{31} .

Кроме того, на испытаниях “Манджур” при форсированной тяге немного не дотянул до оговоренных в контракте 14 узлов, за что также налагался штраф (было удержано 450 фунтов стерлингов).

Датчанам и тут пришлось объясняться: “Что же касается штрафа за недостаточную скорость хода при форсированном дутье, то почтительно просим обратить внимание на параграф 8-й контракта в котором говорится, что с нас будет причитаться штраф в 150 фунт, стерл. за каждые четверть узла скорости ниже 14 узлов.

Так как этот штраф платился только за четверть узла, мы считаем что штраф этот в данном случае достигает лишь 300 фунтов, вместо 450 фунт, стерл. – которые бы были справедливы если бы скорость оказалась ниже 13,25 узлов.

Принимая однако же во внимание, что расход топлива в продолжение испытаний оказался в действительно гораздо ниже назначенного по контракту, а также и то что судно более, чем это принято вообще, закончено во всех своих деталях, что потребовало от нас значительно большего расхода чем это предполагалось в начале, мы осмеливаемся надеяться что Русское Императорское министерство возвратит нам не только удержанные штрафы за позднюю сдачу, но также и за недостаточную скорость хода при форсированном дутье”{32} .

Завод “Бурмейстер и Вайн” надеялся получить также от русских новый заказ, но он последует не скоро – лишь в 1899 году он получит заказ на строительство крейсера водоизмещением 3075 тонн (будущий “Боярин”). И опять датчане построят прекрасный корабль, причем теперь полностью удовлетворят требованиям МТК и не подвергнутся штрафам.

“Манджур” и “Кореец” внешне достаточно заметно отличались друг от друга:

“Манджур” имел более разнесенные по длине мачты, меньший таран, 203 мм орудия были дальше отнесены от носа, почти вдвое был длиннее полубак{33} . Развитый полубак и более высокий надводный борт по сравнению с “Сивучем” обеспечили лодкам прекрасные мореходные качества. В 1888 и 1889 годах “Кореец” и “Манджур” поочередно перешли в Тихий океан, показав во время длительного перехода отличную мореходность и надежную работу всех механизмов, где, заменив деревянные лодки “Морж” и “Нерпа”, вошли в состав Сибирской флотилии.

По образцу “Манджура” затем было построено еще 6 лодок для Черноморского флота.

Литература и источники

1 Кондратенко Р.В. Указ. соч. С. 157.

2 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 1.

3 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 11.

4 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп, 1. Д. 887. Лл. 105-106.

5 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 108.

6 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 107.

7 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 4-5.

8 Кондратенко Р.В. Указ. соч. С. 155.

9 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 132-132 об.

10 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 133 об.-134.

11 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 139.

12 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 196-197.

13 Мельников P.M. История отечественного судостроения. Т. II. СПб.. 1996. С. 229-230.

14 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 214.

15 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 215.

16 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 249 об.

17 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 256-256 об.

18 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 258.

19 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 232.

20 Спецификацию лодки см.: РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 264-273.

21 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 280.

22 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 285, 228.

23 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 327.

24 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Л. 473.

25 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 887. Лл. 585-586 об.

26 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977. Лл. 68-69 об.

27 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977. Л. 66 об.

28 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977. Л. 67.

29 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977. Л. 67.

30 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977. Лл. 67-67 об.

31 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977. Лл. 77-77 об.

32 РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 977, Л. 77 об.

33 Мельников P.M. Указ. соч. С. 230.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК