Тяжелый танк А7V

Для организации и объединения работ по созданию германского танка 13 ноября 1916 г. была создана техническая комиссия под руководством генерала Фридрихса — руководителя 7-го (транспортного) отделения Главного (или Общего) управления Военного министерства. Это управление, образованное в октябре 1915 г. и именуемое сокращенно A7V (или A.7.V — Allgemeine Kriegsdepartement 7 Abteilung Verkehrswesen), выступало в роли заказчика боевых машин. В комиссию вошли также представители известных фирм: Г. Вильгельм — от «Опель», сам тайный советник В. фон Опель, К. Шипперт — от «Даймлер», директор NAG/AEG Юнг, владелец фирмы «Ауди» и член наблюдательных советов ряда других компаний автоконструктор А. Хорьх, технический директор компании «Бюссинг» профессор Хоффманн. Впоследствии в своих воспоминаниях А. Хорьх отметил: «Нам тоже нужны были эти грозные гусеничные машины. Но оказалось, что в нашей стране вообще отсутствовал опыт изготовления гусеничного транспорта».

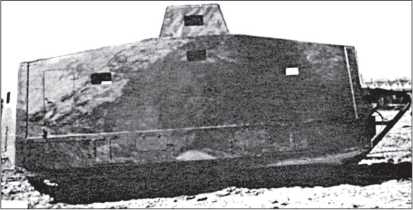

Испытание шасси A7V с макетом бронекорпуса 16 января 1917 г. Обратим внимание на стальную раму — «нос» для прорыва проволочных заграждений.

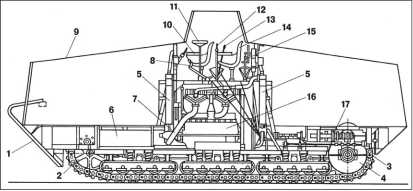

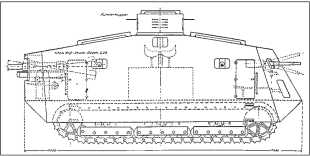

Продольный разрез опытного танка на шасси A7V (макет, построенный в январе 1917 г.): 1 — «нос», 2 — направляющее колесо, 3 — гусеничная цепь, 4 — ведущее колесо, 5 — радиаторы, 6 — защищенный бак для горючего, 7 — выхлопная труба, выведенная под днище корпуса, 8 — педаль сцепления, 9 — корпус, 10 — сиденье командира, 11— рулевое колесо («волан»), 12 — рычаг переключения передач, 13 — рычаг тормоза, 14 — сиденье водителя, 15 — рычаг заднего хода, 16 — двигатель, 17 — бортовая передача.

Руководителем конструкторских работ, по решению комиссии, был назначен главный инженер Опытного отделения Инспекции автомобильных войск капитан Йозеф Фольмер (Joseph Vollmer, 1871–1955). Инженер Й. Фольмер, подданный Великого герцогства Баден, входившего в состав Германской империи, имел большой опыт разработки автомобилей различных типов и автомобильных агрегатов, в военном ведомстве зарекомендовал себя работами по повышению проходимости грузовиков. Как член Транспортно-технической испытательной комиссии (VPK — Verkehrstechnische Priifungskommission) Военного министерства, он внес немалый вклад в разработку стандартных требований к автомобилям и их комплектующим. В группу Фольмера вошло около 40 конструкторов от различных фирм.

Взгляды Военного министерства и Главного командования на назначение разрабатываемой машины значительно расходились.

Скептицизм командования в отношении танков и нежелание тратить и без того дефицитные средства «попусту» породили решение о разработке универсального шасси. 15 ноября определены требования к гусеничному самоходному шасси, которое можно было бы использовать для танка и для трактора или вездеходного грузовика. Последнее назначение — «механические транспортные средства» — военному руководству казалось куда важнее. При этом машина должна была развивать скорость до 12 км/ч, преодолевать рвы шириной 1,5 м и подъемы крутизной 30°. Только к концу 1920-х годов окончательно стала ясна невозможность создать полноценный танк на шасси трактора или эффективно использовать танк как трактор (вынужденно строившиеся в разных странах и в разное время «бронетракторы» — уже другая тема). А пока 25 ноября 1916 г. на аэродроме Темпельхоф под Берлином представителям технической комиссии и военного ведомства продемонстрировали сельскохозяйственный гусеничный трактор, дабы оценить перспективы использования гусеничного шасси для боевой и транспортной машин.

К участию в разработке были привлечены фирмы «Даймлер», «Бюссинг», NAG, «Бенц», «Опель». К разработке ходовой части привлекли представителя зарубежного отделения «Холт Катерпиллер» (Будапешт, Австро-Венгрия) X. Штайнера и берлинскую фирму «Брасс унд Херштетт». Несмотря на скептицизм Ставки, поддержка Военного министерства обеспечила средства для проведения работ. Разработка проекта велась спешно и была завершена к 22 декабря. В основу компоновочной схемы машины положена симметрия в продольной и поперечной плоскостях. Эта симметрия сказалась потом даже в расположении дверей корпуса.

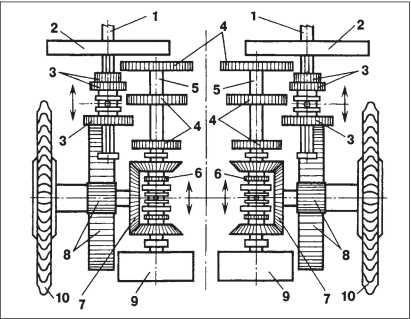

Схема трансмиссии танка A7V: 1 — носок коленчатого вала, 2 — главный фрикцион, 3 — скользящие шестерни ведущего вала, 4 — шестерни передаточного вала, 5 — ведущий вал, 6 — подвижная втулка конической передачи, 7 — коническая шестерня бортового вала, 8 — бортовой редуктор, 9 — тормоз, 10 — ведущее колесо.

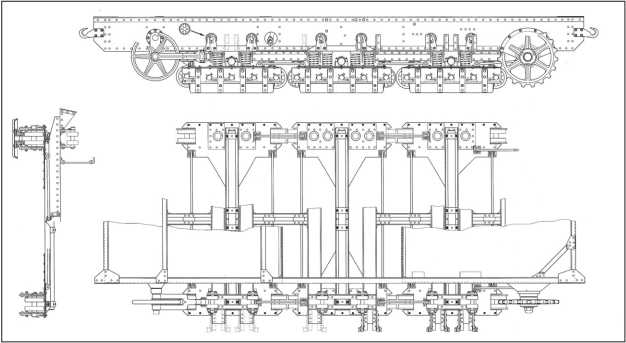

Тележки ходовой части A7V с пружинами подвески.

16 января 1917 г. в Берлине-Мариенфельде были продемонстрированы макет шасси и деревянный макет бронекорпуса. 20 января Военное министерство в лице VPK подготовило заказ на постройку 100 шасси. При этом количество забронированных шасси OHL поначалу ограничило десятью. Машина получила обозначение A7V — по аббревиатуре занимавшегося ею подразделения Военного министерства. Иногда в литературе буква «V» в аббревиатуре A7V ошибочно расшифровывалась как «конструкция Фольмера» («bauart Vollmer»). Шасси получали номера от 500 и далее, под которыми и числились впоследствии машины.

Любопытно, что сведения об этих работах вскоре стали известны русской разведке. В середине февраля 1917 г. русское командование сообщило союзникам «тревожные сведения» о планах строительства танков в Германии. С другой стороны, 16 апреля 1917 г. на р. Эн у Шмен-де-Дам впервые вышли в бой французские средние танки «Шнейдер» и «Сен-Шамон», и хотя их первый боевой опыт был неудачен, германскому военному руководству следовало считаться с тем, что новое боевое средство появилось и у французов. И ускорять работы над собственным проектом танка.

Первый прототип танка — рабочее шасси с макетом бронекорпуса — был готов 5 апреля 1917 г., а 30 апреля продемонстрирован в Берлине-Мариенфельде. 14 мая он был показан на ходу на учебном полигоне севернее Майнца руководству OHL — также с деревянным макетом корпуса. При этом макет корпуса имел только пулеметные амбразуры и «нос» из стальных скоб — для разрушения проволочных заграждений. Для большего правдоподобия машину загрузили 10 тоннами балласта. Тогда же, в мае, принято решение организовать два танковых подразделения и выдан заказ на дальнейшее бронирование шасси A7V — в качестве резервных машин. Сначала заказ на изготовление танков довели до 38, но вскоре его сократили до 20. Следующие за первыми 10 танков известны как танки «второго заказа». То есть речь шла, по сути, о войсковых испытаниях боевой машины на фронте. Вопрос о бронировании 100 шасси отложили до выяснения результатов испытаний. Хотя при столь малом количестве ожидать положительных результатов было трудно — уже можно было сопоставить результаты первого боя британских танков на Сомме в сентябре 1916 г. и танкового прорыва у Камбрэ 20 ноября 1917 г., когда в бой одновременно пошли 377 танков и в первый же день достигнуты внушительные тактические успехи.

Подвеска ходовой части A7V.

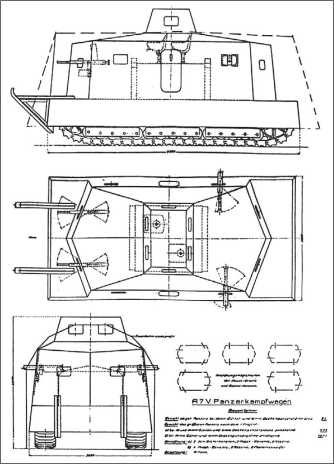

Эскизный проект установки на шасси A7V укороченного корпуса с «носом» для разрушения заграждений и варианты установки вооружения в амбразурах корпуса.

Генерал фон Марвиц, командующий 2-й германской армией, на чьем участке и произошел прорыв, заявил: «Противник одержал победу при Камбрэ благодаря своим многочисленным танкам». Тем не менее германское командование, усилив внимание противотанковой обороне, в вопросах наступления все еще полагалось на сложившуюся и отлично отработанную тактику «троицы» — пехотинец-пулеметчик-артиллерист. Тем более что промышленность напрягала все силы для производства вооружения и боеприпасов для этой «троицы».

Прототип A7V испытывался параллельно с полугусеничным «Мариен-Ваген II». Главное командование по результатам испытаний выбрало A7V. Впрочем, шасси «Мариен-Ваген II» тоже не осталось без дела — их использовали как транспортные машины, а также изготовили на их основе самоходные зенитные и противотанковые (!) орудия. В 1917 г. началось серийное производство и полноприводных колесных бронеавтомобилей «Эрхард» E-V/4.

Первые пять готовых танков A7V ожидалось получить к 15 июля 1917 г., следующие пять танков и 40 небронированных шасси — к 1 августа, наконец, последние 49 шасси — к 1 сентября 1917 г. К концу лета ожидалось получить также 50 шасси «Орион-Ваген», однако их проходимость и способность преодолевать проволочные препятствия вызывали сомнения. Этот проект не получил дальнейшего развития. Хотя 16 базовых шасси все же собрали и даже разработали новый гусеничный вариант шасси — без поворотной колесной пары. A7V оказался в конце концов единственной основой для постройки танка.

Испытания, проводившиеся весной и летом 1917 г., выявили ряд технических недоработок в системе охлаждения двигателей, трансмиссии, в направляющих гусеничного хода. Их исправление заметно затянуло работы — результат первоначальной спешки. К тому же сказывался растущий дефицит материалов. Постройка первого серийного A7V на шасси № 501 была завершена к концу октября 1917 г., т. е. за месяц до массированной британской танковой атаки под Камбрэ. Еще до окончания постройки, 19 июня, танк был продемонстрирован в Берлине-Мариенфельде кайзеру Вильгельму II.

Эскизный проект установки на шасси A7V полноразмерного бронекорпуса и вооружения в составе 77-мм штурмовой пушки, двух 20-мм автоматических пушек Беккера и четырех 7,92-мм пулеметов MG.08. Боковая проекция.

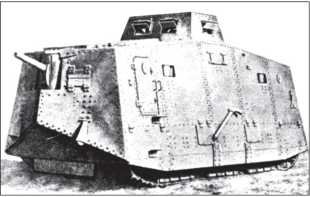

Тяжелый танк A7V с корпусом «Крупп» в начальном варианте — с бронированием ходовой части.

Генеральный штаб не стал дожидаться результатов доработки и 1 декабря 1917 г. утвердил со своей стороны заказ на постройку 100 шасси. Заказ, наконец, получил категорию срочности 1А — танки спешно готовили к большому весеннему наступлению на Западном фронте.

Учитывая «универсальный» характер разрабатывавшегося шасси, описание машины начнем именно с него.

Конструкция собиралась на массивной прямоугольной коробчатой раме. В геометрическом центре машины располагался двигательный отсек (моторное отделение), закрытый капотом. Расположение силовой установки фактически совпало с центром тяжести танка или трактора A7V. Над моторным отделением помещалась площадка с местами водителя и командира машины. Заметим, что на первом варианте шасси было установлено два места водителя, повернутые в противоположные стороны, для переднего и заднего хода — та же идея «челнока». Для увеличения полезного объема корпуса гусеницы помещены практически под днищем. Таким образом, компоновка машины была как бы трехэтажной — ходовая часть, платформа с силовой установкой посередине и площадка управления. После испытаний первого шасси № 501 в ноябре — декабре 1917 г. раму шасси усилили.

Требования по скорости движения при планировавшейся массе 25–30 т и предполагаемом сопротивлении движению предполагали установку двигателя мощностью около 200 л.с. Такие двигатели имелись в Германии, например для «цеппелинов», но получить их для наземной машины, еще не пользующейся приоритетом, было затруднительно. Фирма «Даймлер» могла поставить двигатели мощностью 100 л.с. для всех строящихся шасси. Поэтому решено было применить двухдвигательную установку с работой каждого двигателя на гусеницу одного борта. Двигатели — карбюраторные, четырехтактные, четырехцилиндровые, рядные, жидкостного охлаждения, с рабочим объемом 17 л, диаметром цилиндров 165 мм и рабочим ходом поршня 200 мм. Расход бензина одним двигателем на 1 км пути составлял 4 л по хорошей дороге и до 16 л по пересеченной местности. Двигатели установлены параллельно, носками коленчатых валов к корме. Каждый двигатель крепился к раме отдельно. Трубопроводы устроены так, чтобы карбюраторы и питающие патрубки находились по внешним сторонам и не нагревались от соседнего двигателя. Выхлопные трубы выводились на внутреннюю сторону и под днищем корпуса выводились через глушители наружу с обоих бортов машины. Глушитель крепился на раме снаружи под верхней ветвью гусеницы. Система питания двигателей рассчитывалась таким образом, чтобы ее работа не зависела от наклона машины. Два бака емкостью 250 л каждый помещались в передней части корпуса под днищем. Для большей пожарной безопасности они перекрыты железными листами и изолированы от обитаемого отделения. Подача бензина производилась давлением отработанных газов, причем каждый бак мог питать оба двигателя. Для пуска двигателей и в качестве страховочного запаса служили два вспомогательных бака возле места водителя с бензином лучшей очистки и качества. Зажигание смеси осуществлялось от магнето с пусковым магнитом. Число оборотов двигателя регулировалось предохранительным механизмом, ограничивавшим его максимальное значение, и дроссельным клапаном со специальным ручным рычагом. Пуск двигателей мог производиться несколькими способами: электростартером, П-образной стартерной рукояткой, вращаемой тремя членами экипажа (подобно британским «ромбовидным» тяжелым танкам), распылителем «Бош», накачиванием смеси насосом. Штурвал стартера располагался позади места командира в рубке управления. Для подогрева служила ацетиленовая горелка.

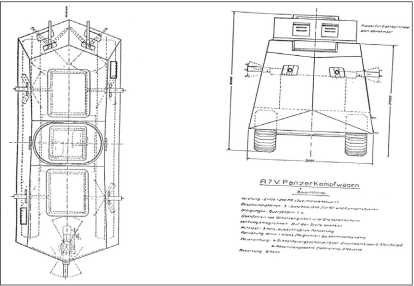

Эскизный проект установки на шасси A7V полноразмерного бронекорпуса. Обратим внимание на противоположно установленные сиденья в овальной рубке.

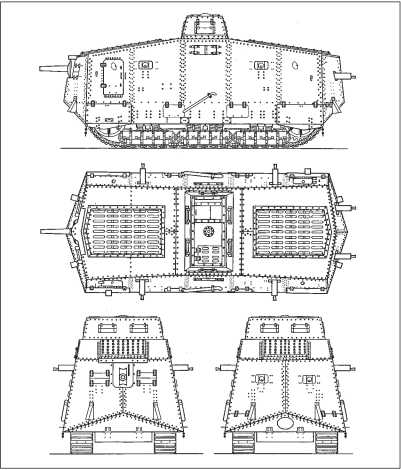

Проекции танка A7V с корпусом «Крупп».

Запустив один из двигателей и придав машине первоначальное движение, можно было запустить второй двигатель через сцепление. Каждый двигатель имел свой счетчик оборотов.

Тщательно разработана система смазки. Стекающее в картер двигателя масло откачивалось насосом в отдельный бак, откуда оно другим насосом вновь подавалось через фильтры к местам трения. Это предотвращало заливание цилиндров маслом и забрызгивание свечей зажигания даже при продольном наклоне машины до 45°. Для охлаждения двигателей вдоль передней и задней стенок капота вертикально устанавливались два трубчатых радиатора. Они крепились эластичными хомутами и располагались в особых карманах на войлочной прокладке, снижавшей действие вибрации. Радиаторы обдувались четырьмя вентиляторами — каждая пара вентиляторов приводилась во вращение от вала двигателя ременной передачей (со стороны маховика) с регулируемым натяжением. Воздух забирался изнутри корпуса и выбрасывался наружу через решетки ниже двигателей.

Привод и управление гусеницы каждого борта составляли законченный агрегат, при этом оба агрегата были заключены в едином картере. Агрегат включал сцепление, трехскоростную коробку передач, конические передачи переднего и заднего хода, однорядный бортовой редуктор. Сцепление (главный фрикцион) помещалось на конце удлиненного носка коленчатого вала двигателя и было выполнено по схеме с «разгруженным конусом», что позволяло управлять сцеплением с небольшим усилием. Коробка передач — тракторного типа, с ведущим и передаточным валом и скользящими шестернями. Значения скоростей — 3, 6 и 12 км/ч. Переключение скоростей производилось соответствующим рычагом перемещением скользящих шестерен на ведущем валу, включение переднего или заднего хода — перемещением втулки конической передачи, торможение гусеницы — колодочным тормозом на конце передаточного вала. Доводку трансмиссии осуществила фирма «Адлер».

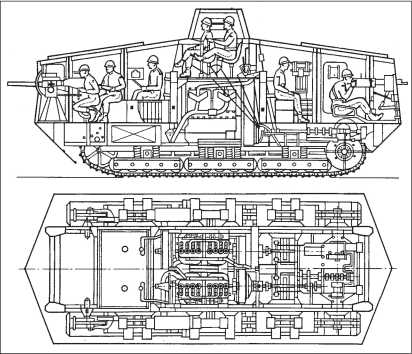

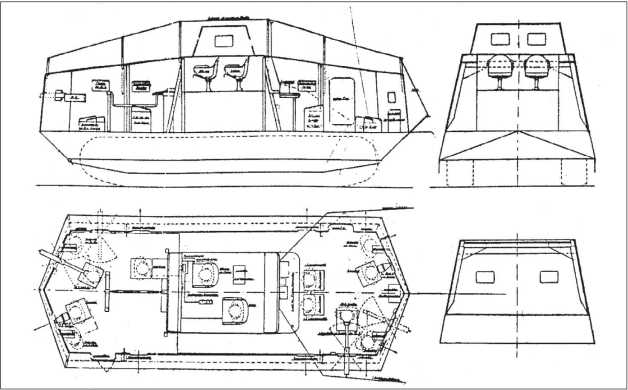

Продольные разрезы (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) тяжелого танка A7V. Танкисты изображены в комбинезонах и защитных шлемах.

Поворот машины производился выключением и торможением одной гусеницы. Минимальный радиус поворота составлял при этом 2,2 м и был примерно равен ширине колеи машины. Включив задний ход одной из гусениц, можно было развернуть машину на месте вокруг вертикальной оси. При повороте с большим радиусом водитель поворотом вправо или влево рулевого колеса («волана») изменял соотношение числа оборотов двигателей. Таким образом, водитель управлял машиной в одиночку и мог в широких пределах варьировать радиус поворота и скорость движения. Органами управления ему служили рулевое колесо (перед его сиденьем), две педали сцепления, рычаг переключения передач (справа от сиденья водителя), два рычага тормозов (справа чуть позади сиденья), два рычага переднего и заднего хода (по бокам от сиденья), рычаг насоса. С соответствующими механизмами органы управления связаны через тяги и гибкие тросы.

Ходовая часть с блокированной упругой подвеской выполнена по типу трактора «Холт». Поскольку в Германии производства гусеничных шасси не было, Хорьх и доктор Вангеманн через Военное министерство Австро-Венгрии договорились с венгерским отделением «Холт Катерпиллер» в Будапеште о поставках гусениц и других узлов ходовой части. Инженер фирмы «Даймлер» Евгений Линк вместе с Йозефом Фольмером доработал ходовую часть «Холт» в соответствии с заданием. «Ходовые тележки» подвешивались к поперечным коробчатым балкам, приклепанным снизу рамы шасси. На борт приходилось по три тележки. Каждая тележка подвешивалась на вертикальных винтовых цилиндрических пружинах. Поначалу каждая тележка имела две пружины, затем, по опыту эксплуатации, подвеску средних тележек, воспринимавших наибольшую нагрузку, усилили и довели количество пружин до четырех. Одна тележка несла пять сдвоенных опорных катков с наружными и центральными ребордами. От продольного смещения и ударов о раму тележку удерживали продольные наклонные стяжки. Перемещения тележек относительно рамы ограничивались балками. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась шестью одинарными роликами — они крепились попарно на особых брусках, уложенных по бокам рамы на выступы поперечных балок, т. е. оси поддерживающих роликов и ведущего колеса были жестко связаны с рамой. Ось направляющего колеса снабжалась винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Оси подвески тележек и оси направляющих и ведущих колес обоих бортов соединялись поперечными стержнями. Расположенное сзади ведущее колесо имело зубчатый венец, зацеплявший гусеничную цепь за втулки шарниров. Направляющее и ведущее колеса были спицованными, позже устанавливались и сплошные ведущие колеса. Как и у «Холта», в A7V оси ведущих и направляющих колес остались низко расположенными.

Траки гусениц — сборные. Каждый трак состоял из штампованного башмака с невысокими поперечными грунтозацепами, и рельсов (с вырезами для облегчения), крепившихся к башмаку на винтах. Проушины на концах внутреннего рельса служили для соединения траков цилиндрическими пальцами с надетыми на них втулками. В результате рельсы траков образовывали роликовую шарнирную цепь. Башмаки по широким краям имели изогнутые козырьки — козырек одного башмака накрывал козырек следующего, таким образом шарнир защищался от попадания грязи и камней при изгибе цепи. Ширина башмака составляла 500 мм. Рельсы выполнялись штамповкой в виде профильных стальных уголков, пальцы и втулки — из стали «хронос», башмак штамповался из сименс-мартеновской стали.

Расположенные под балками рамы крепления подвески и узлы трансмиссии снизу оставались открытыми.

Перейдем теперь к бронированию и вооружению танка A7V. Представители Главного командования потребовали обеспечить машине защиту от снарядов полевой артиллерии, но даже предварительные расчеты показывали, что это лишит машину всякой подвижности. Решено было ограничиться толщиной брони 20–15 мм, только в лобовой части довести ее до 30 мм. Как показала практика, это хотя и обеспечило танку неплохую защищенность, но — вместе с вынесенной вперед установкой орудия — перетяжелило переднюю часть, дополнительно ограничив проходимость танка на поле боя. Броневой корпус устанавливался на раме шасси сверху и собирался на стальном каркасе, на который заклепками крепили прямые листы катаной броневой стали. Окончательную сборку танков вели на заводе фирмы «Стеффене унд Нолле», имевшей немалый опыт изготовления и сборки мостовых и мачтовых конструкций, а также оборудование для раскроя, сверления и клепки деталей из закаленной стали.

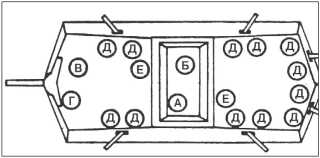

Схема размещения экипажа танка A7V: А — водитель, Б — командир, В — заряжающий, Г — наводчик орудия, Д — пулеметчики, Е — механики.

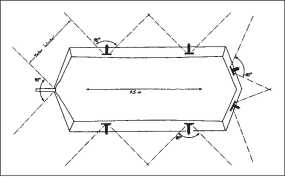

Сектора обстрела вооружения танка A7V.

Первый заказ на 10 бронекорпусов был разделен между двумя конкурентами — фирмами «Крупп» и «Рехлинг» — лидерами металлургии, давно уже поставлявшими военному ведомству корабельную и иную броню. Бронелисты, поставленные «Рехлинг», полностью соответствовали условиям приемки, а вот «крупповские» оказались с браком — имели большие отклонения от плоскостности. Поэтому на заводе «Стеффене унд Нолле» бронелисты пришлось разрезать и доводить по месту. В результате каждый борт «крупповского» корпуса собирался из пяти вертикальных листов, крыша — из четырех продольных и одного поперечного листа. Такие корпуса получили танки с номерами шасси 540, 541, 542, 543 и 544. Корпуса фирмы «Рехлинг» отличали цельные, из единого листа борта. Их имели танки № 501, 502, 505, 506, 507. Впоследствии корпуса, изготовленные для танков № 502 и № 544, переставлены на шасси с номерами соответственно 503 и 504. Лобовая и кормовая части корпуса поначалу должны были делаться цельными, но в связи с изменениями в выборе вооружения пришлось «делить» эти части и собирать каждую из трех листов.

Поскольку при выдаче второго заказа все еще предполагалось получить и пушечные, и пулеметные танки, часть корпусов второго заказа пришлось также переделывать под орудийную установку. Интересным смешением элементов корпусов двух заказов являются танки № 529 и № 562: у обоих корпус второго заказа изначально планировался под пулеметный танк, а при переделке в пушечный использованы лобовые детали от корпуса «Рехлинг» первого заказа.

Толщина и качество брони позволяли противостоять бронебойным винтовочным пулям (типа французской АРХ) на дальностях 5 м и более, а также близким разрывам осколочно-фугасных снарядов легкой полевой артиллерии. Бронестойкость корпуса несколько повышалась «корабельной» формой лобовой и кормовой частей. Однако уязвимыми местами были стыки бронелистов из-за плохой пригонки на углах. По утверждениям союзников, осматривавших захваченные германские танки, сквозь стыки проникали осколки пуль и свинцовые брызги.

Дно топливных баков прикрывалось 10-мм бронелистами, другого бронирования днища не было. В крыше корпуса спереди и сзади ставились большие вентиляционные решетки, служившие отчасти и для освещения боевого отделения танка. Расчет делался на естественную протяжку воздуха из-под днища через крышу. На танках первого заказа вентиляционная решетка с каждой стороны включала 45 небольших щелей, но на «втором заказе» — уже 18 увеличенных щелей, что должно было улучшить вентиляцию. Верхняя рубка собиралась на болтах из пяти съемных листов и складывалась при перевозке и на марше. При сложенной верхней рубке танк мог перевозиться на стандартной платформе по германским, французским и бельгийским железным дорогам без помех со стороны железнодорожных сооружений. В крыше рубки имелся лючок с откидной решетчатой крышкой над местом водителя (на танках второго заказа эта решетка также изменилась). Смотровые лючки по периметру рубки прикрывались складывающимися вверх крышками, позволявшими регулировать высоту открытой «щели».

Планы установки на танк вращающейся башенки, как и планы увеличения бронестойкости за счет большего угла наклона бронелистов, остались на бумаге.

В первоначальном проекте предусматривался специальный «нос» в виде двух треугольных рам из балок таврового сечения. Рамы крепились в передней части и служили для облегчения преодоления препятствий и проделывания проходов в заграждениях. «Нос» даже был выполнен на деревянном макете, но уже в первом демонстрационном образце от него отказались.

Общая масса бронекорпуса составляла около 8,5 т, т. е. составляла не более 30 % от массы танка (само шасси весило 16,5 т, вооружение и боеприпасы — 3,5 т, дополнительное оборудование — еще чуть более 1,5 т).

Второй заказ на бронекорпуса, понятно, выдали фирме «Рёхлинг». Корпуса этого заказа ставились на шасси № 525, 526, 527, 528, 529, 560, 561, 562, 563 и 564.

Командир машины размещался на верхней площадке слева, справа и чуть позади него сидел водитель. Верхняя площадка находилась на высоте 1,6 м над полом боевого отделения, на площадку вели две внутренние лестницы — спереди и сзади. Артиллеристы и пулеметчики размещались в боевом отделении по периметру корпуса. Входившие в состав экипажа два механика располагались на сиденьях спереди и сзади от двигателей и должны были следить за их работой. Для посадки и высадки экипажа служили откидные на петлях двери в правом борту — впереди и в левом — сзади. Под дверью снаружи приклепывались две узкие ступеньки, могли использоваться и убираемые лесенки.

Не сразу было выбрано вооружение танка. Планировалось, например, вооружать пушкой только каждый пятый танк, остальные — пулеметами и малокалиберными автоматическими пушками. Соответственно, из первых десяти танков восемь должны были быть пулеметными, а два — пушечными. Для пулеметного танка рассматривался вариант укороченного корпуса с восемью амбразурами. В зависимости от обстановки в амбразурах можно было установить требуемым образом (для стрельбы вперед, назад и в стороны бортов) две 20-мм автоматические пушки Беккера с магазинным питанием и два 7,92-мм пулемета MG.08 либо четыре пулемета и два огнемета, причем установки автоматических пушек и пулеметов были взаимозаменяемы. Для укороченного (облегченного) корпуса предлагался также вариант вооружения из двух 13,3-мм пулеметов MG.18 TuF (Tank und Flugzeug, «противотанковый и зенитный», хотя этот пулемет еще только разрабатывался) и двух 7,92-мм MG.08. При этом корпус по бортам имел высокие скобы для отклонения при движении по дорогам провисающих или оборванных электропроводов (такими приспособлениями к тому времени снабжали автомобили в прифронтовой зоне).

Пушечный танк с «полноразмерным» корпусом предполагалось вооружить 77-мм полевой пушкой модели 1896 г. (FK 96 n/А), но такая установка оказывалась слишком тяжелой. Больше шансов давала короткоствольная 77-мм штурмовая пехотная пушка Круппа модели 1916 г. с длиной ствола 20 калибров, дополнявшаяся двумя 20-мм пушками Беккера и четырьмя пулеметами MG.08 на вертлюжных установках. Была спроектирована тумбовая установка для монтажа в танке 77-мм штурмовой пушки. Однако это вызвало ряд проблем — только длина отката у 77-мм пушки составляла 750 мм. Кроме того, заказы на пушки были полностью расписаны, получение их было затруднительным. В другом варианте предполагалось вооружить танк с «полноразмерным» корпусом четырьмя 20-мм пушками и четырьмя 7,92-мм пулеметами, хотя OHL настаивала на «пушечном» варианте — особенно после успеха британских танков у Камбрэ в ноябре 1917 г. В декабре 1917 г. решено ограничиться, по примеру британцев, 57-мм орудием. Для этого выбрали 57-мм скорострельные капонирные пушки «Максим-Норденфельд» британского производства, захваченные в октябре 1914 г. в крепости Антверпен (хотя в литературе упоминается и о том, что часть пушек была якобы взята в неназванных «русских крепостях»). Установка орудия была соответственно перепроектирована. От производства в серии пулеметного варианта танка — иногда, по образцу британцев, именовавшегося «самкой» или «женским типом» — отказались.

57-мм пушка ставилась в передней части корпуса. Пушка имела длину ствола 26 калибров, вертикальный клиновый затвор, длину отката всего 150 мм. Два цилиндра противооткатных устройств монтировались над стволом. Боекомплект орудия помещался в металлическом ящике (позади мест артиллеристов) и включал от 180 до 300 унитарных выстрелов (патронов). Причем кроме бронебойных и осколочных в боекомплект входили и картечные выстрелы — для самообороны машины и поражения живой силы противника на малых дальностях. 90 выстрелов размещались в боеукладке непосредственно позади расчета орудия. При боекомплекте 180 выстрелов 100 из них было с осколочно-фугасными снарядами, 40 — с бронебойными и 40 — картечных. При увеличении боекомплекта увеличивалась и доля картечных выстрелов. Осколочно-фугасные снаряды имели взрыватель с замедлителем и могли использоваться против полевых укреплений. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 487 м/с, бронепробиваемость — 20 мм на дальности 1000 м и 15 мм на 2000 м, наибольшая дальность стрельбы — 6400 м, хотя реально прицельный огонь редко велся дальше чем на 200–300 м.

Танки первого заказа, кроме корпусов, отличались и типом установки орудия.

Собранные первыми танки с номерами шасси 502, 505, 506, 507 и корпусами «Рехлинг» в носовой части несли стойку («козлы»), на которой крепилась поворотная артиллерийская установка системы Артиллерийской испытательной комиссии. Широкая маска (щит) пушки качалась в вертикальной плоскости, а небольшой внутренний щиток — в горизонтальной. Установка снабжалась противовесом и механизмом наведения с двумя маховичками. Прицельное приспособление ограничивалось мушкой и прицелом с прорезью (их потом использовали и в сочетании с оптическим прицелом). Танки № 540–544 с корпусами «Крупп» получили тумбовые установки. Тумбовая установка разрабатывалась изначально для танка A7VU (см. далее), но ставилась на A7V. Угол наведения орудия в горизонтальной плоскости составлял по 45° в обе стороны, в вертикальной — ±20°. Наводчик располагался на кожаном сиденье, укрепленном на кронштейне тумбы и поворачивавшемся вместе с пушкой (так что противовесом служил сам наводчик), для удобства посадки на том же кронштейне крепились упоры для коленей с кожаными подушками. Сиденье опиралось на ролик, катавшийся по полу корпуса. Для наводки орудия служил телескопический прицел. Между прочим, именно задержка в производстве этого прицела фирмой «Генрих Герц» (Берлин) послужила причиной задержки в установке вооружения на танки до марта 1918 г., т. е. почти до самого момента их первого боевого применения. Маска тумбовой артиллерийской установки состояла из двух частей. Большой щит полуцилиндрической формы соединялся с тумбой и вместе с ней вращался в горизонтальной плоскости, в левой части он имел вертикальную прорезь для прицеливания. В вертикальном вырезе посредине щита располагался щиток, связанный со стволом пушки и перемещавшийся в вертикальной плоскости. Таким образом, наводчик сидел как бы внутри полубашни, которую вращал, упираясь ногами в пол. Заряжающий располагался справа от него на неподвижном сиденье. Узкое поле зрения прицела и расположение пушки в передней точке приводили к тому, что наводчик легко терял цель из виду при любом движении танка, а при повороте пушки на максимальный угол влево броня корпуса попросту перекрывала поле зрения прицела. Поэтому по обеим сторонам от орудийной амбразуры выполнили смотровые лючки с двустворчатыми крышками. Об этих лючках стоит сказать особо.

Танк A7V № 503 во время демонстрации в Саарбурге 1 октября 1918 г. Обратим внимание на незащищенное днище танка, открытые смотровые лючки артиллеристов и механиков.

На танках первого заказа они появились почти случайно — после решения об отказе от пулеметного варианта танка пришлось переделывать уже готовые лобовые бронедетали, делая вырез для орудия и закрывая неиспользуемые пулеметные амбразуры броневыми крышками. На части танков это были двустворчатые открываемые крышки, а танк на шасси № 502, например, получил левый лобовой лист с двустворчатой крышкой амбразуры, а правый — сплошной. С другой стороны, танк № 540, изначально заказанный как пушечный, вообще не имел лючков в лобовых листах. Лобовая часть корпуса отдельных A7V имела и более мелкие отличия, связанные в основном с монтажом орудийной установки.

Работа наводчика в A7V была удобнее, чем в британских тяжелых танках. И все же вести более-менее прицельный огонь танк мог только с места. Тумбовые установки 57-мм пушки смонтировали впоследствии и на танках первой сборки № 501, 502 (503), 505, 507. Танк № 506 к началу этой замены уже был потерян в бою у Виллер-Бретонне.

Единственный «пулеметный» танк № 501 оказался полностью «симметричным» — вместо артиллерийской установки в его передней части, так же как и в кормовой, устанавливались два пулемета. Таким образом, обеспечивался действительно круговой обстрел. Позже танк № 501 был перевооружен 57-мм пушкой на тумбовой установке.

Стандартные 7,92-мм пулеметы MG.08 (системы Максима) крепились на вертлюжных установках с полуцилиндрическими масками и винтовыми механизмами вертикального наведения. Выступающие кожухи водяного охлаждения пулеметов на танках первого заказа защищали от поражения крупными бронекожухами и небольшими передними щитками — подобно тому, как это делали на MG.08 в пехоте. Позднее использовали менее громоздкие цилиндрические бронекожухи. После боя у Виллер-Бретонне, когда германские танки привлекли на себя интенсивный ружейно-пулеметный огонь англичан, амбразуры для пулеметов на большинстве танков прикрыли дополнительным бронещитком для защиты от проникновения свинцовых брызг через стыки и зазоры. Угол горизонтального наведения пулемета составлял ±45°. Расчет каждого пулемета — два человека — ошибка, которой в тот же год едва избежали французы при разработке легкого танка «Рено», происходившая, видимо, из-за стремления обеспечить пулеметам наибольшую боевую скорострельность с быстрой заменой ленты. Пулеметчики помещались на сиденьях с низкой спинкой, укрепленных на полу на тех же стойках, что и пулеметы. Коробка с лентой на 250 патронов крепилась на сиденье стрелка, запасные коробки укладывались под сиденьем. Танк мог возить с собой 40–60 лент, т. е. 10–15 тысяч патронов. Четверть боекомплекта пулеметов составляли патроны с бронебойными пулями. В бортах корпуса и дверях имелись лючки с бронезаслонками для стрельбы из оружия экипажа. Вооружение экипажа должно было включать ручной пулемет MG.08/15, четыре карабина Каr.98, пистолеты, 20 ручных гранат и даже один огнемет, а также два сигнальных пистолета и до 300 патронов к ним. Для укладки карабинов служили скобы, приделанные к внутренним лестницам. То есть экипаж танка набирался и вооружался подобно гарнизону форта или штурмовой группе. На практике это не соблюдалось (по крайней мере огнемета в танках не замечено), и экипаж имел с собой личное оружие и гранаты.

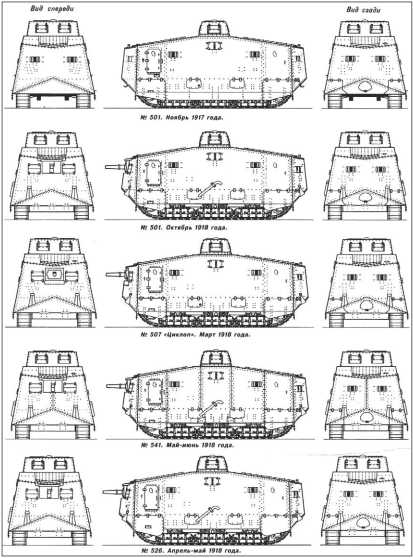

Варианты внешнего вида танка A7V: танк № 501 показан в первом чисто пулеметном и в последующем стандартном вариантах; танк № 507 имел установку 57-мм пушки на козлах, остальные — тумбовую установку; танк № 541 имеет корпус «Крупп».

Обильное вооружение и намерение возложить на танкистов еще и функции пехотных штурмовых групп определили рекордную для серийных танков численность экипажа. Если при разработке танка в 1917 г. предполагалось, что экипаж не превысит 13 человек, то с заказом в январе 1918 г. на пушечный вариант и включением в экипаж помощников водителя (механиков) его численность увеличилась до 15, а затем и до 18 человек.

Спереди и сзади к раме машины крепились буксирные крюки, на части танков вместо них ставились коуши. На минимальной скорости тяговое усилие достигало 15 тс. По опыту испытаний первого опытного танка ввели шарнирно крепившиеся треугольные (на танках первой серии могли быть и округлые) крышки для защиты вырезов корпуса под крюки в боевой обстановке. Возимый ЗИП размещался в коробке под полом в передней части корпуса, т. е. перед бензобаками. В танке возились два ручных огнетушителя. Возимый шанцевый инструмент крепился на бортах снаружи и включал две лопаты, две киркомотыги, двое ножниц для резки проволоки. На крыше машины перевозилась маскировочная сеть, без которой укрытие такой махины на стоянке было бы невозможным даже в лесу.

Для питания электрооборудования (внутреннее и внешнее освещение) служил электрогенератор с приводом от двигателя. Из средств внутренней связи следует упомянуть указатель на цель, введенный после испытания первых пяти машин (с корпусами «Рехлинг») в войсках. Он крепился под крышей корпуса над артиллерийской установкой и поворачивался командиром танка с помощью троса. Перед расчетом орудия над правым смотровым лючком располагалась панель с белой и красной лампочками: белая лампочка — «внимание», красная — «огонь», обе выключены — «прекратить огонь». Так получилась своеобразная система управления огнем с места командира машины. Остальному экипажу, как и во всех танках того времени, командиру приходилось подавать команды криком, перекрывая шум двигателей, трансмиссии и стрельбы, хотя позже сигнальные лампочки «системы управления огнем» провели и к местам пулеметчиков. Средств внешней связи не предусматривалось. Надежность работы имевшихся радиостанций внутри трясущегося корпуса танка вызывала большие и обоснованные сомнения, не было уверенности и в эффективности световой сигнализации, хотя танки первого заказа с корпусами «Рехлинг» снабжались сигнальными прожекторами производства фирмы «Цейсе», но потом от них отказались. Семафоры быстро сбивались бы пулями, осколками или взрывной волной. После испытаний первых машин в крыше верхней рубки выполнили лючок для сигнализации флажками или фонарем, в правой части крышки рубки выполнили лючок командира с двустворчатой крышкой. Кроме того, в крыше рубки смонтировали компас под небольшим полусферическим колпаком (ранее британские танкисты уже отработали приемы корректировки показаний компаса внутри бронированной машины). Эти конструктивные изменения ввели при дооборудовании следующих пяти танков первого заказа (с корпусами «Крупп») и в танки второго заказа. Из упомянутых первых пяти танков все эти изменения получил только танк с номером шасси 540, возвращенный на завод в марте 1916 г. Танк № 501 при переоборудовании в «пушечный» получил описанную систему «управления огнем», но рубку переделывать не стали.

В целом конструкция танка A7V воплощала в себе идею «подвижного форта», более приспособленного для круговой обороны и поддержки действий пехоты огнем, нежели для прорыва обороны противника и непосредственной поддержки продвижения пехоты. Несмотря на обильное вооружение, кругового обстрела в прямом смысле слова не получилось: из-за ограниченных углов наведения орудия два сектора в переднем направлении представляли собой мертвое пространство.

Британский солдат позирует у установки пулемета MG.08 трофейного танка A7V № 542 «Эльфриде». Обратим внимание на щиты и механизм вертикальной наводки пулеметной установки, табло «системы управления огнем» над установкой. Надпись «Jung» на броне, видимо, фамилия пулеметчика из германского экипажа танка.

Основным производителем A7V был завод «Даймлер-Моторен-Гезельшафт» (Daimler-Motoren-Gesellschaft) в Берлине-Мариенфельде. На этом же заводе, кстати, собирались и машины «Мариен-Ваген». Ручная сборка и доводка по месту сказались на внешнем виде танков. Стоимость постройки одного танка A7V в ценах 1917–1918 годов составляла 250 000 германских рейхсмарок, из них 100 000 марок приходилось на бронирование. В течение года — с октября 1917-го по сентябрь 1918 г. — было собрано всего 20 A7V. Для сравнения: во Франции в 1917 г. в месяц строилось в среднем около 50 танков, в Великобритании — около 40 танков.

Бронирование ходовой части, выступающие под рамой машины картеры бортовых передач и подвешенные под днищем спереди и сзади нижние бронелисты вместе с высоким расположением центра тяжести снижали проходимость машины (минимальный клиренс оказывался всего 200 мм). Танк мог уверенно двигаться по рыхлому грунту, но только по открытой ровной местности без бугров, глубоких рытвин и воронок, попав в воронку, уже не мог выбраться, поскольку гусеница, закрытая спереди и сзади, просто теряла сцепление с грунтом, танк легко опрокидывался при боковом крене. При переходе через проволочные заграждения колючая проволока просто затягивалась к гусеницам и запутывалась в них, что иногда приводило к перегрузке и выходу из строя сцеплений. Кроме того, проволока могла повредить проходящие под днищем открытые трубопроводы (в этом A7V оказался подобен дракону Фафниру из скандинавского эпоса и «Песни о Нибелунгах» — страшный ползущий ящер с прочной броней на боках и спине, но с мягким брюхом). Для увеличения проходимости и способности преодолевать препятствия предлагалось подвешивать к носовой части танка широкий каток на длинной подпружиненной раме (сохранился чертеж монтажа такого приспособления на танк с корпусом «второго заказа»), но на практике это предложение не реализовали.

Бронирование ходовой части было применено по опыту собственной германской противотанковой обороны, часто «разбивавшей» открытые гусеницы британских танков. Впрочем, германские конструкторы здесь, по сути, повторили решение конструкторов французской фирмы «Сен-Шамон» — те еще весной 1916 г. снабдили прототип своего «бронированного трактора» корпусом, свешивающимся впереди и позади ходовой части, и бронированием, почти закрывавшим ходовые тележки. На первом образце A7V бронирование доходило до осей опорных катков.

Схема компоновки «танка связи» (или «машины-коммутатора») A7V.

Экраны, закрывавшие ходовую часть, были и на серийных танках, однако экипажи снимали их, открывая ходовые тележки — дабы грязь с верхних ветвей гусениц не забивалась в ходовую часть и не выводила ее из строя. Снятые броневые экраны разрезались и использовались для дополнительной защиты верхней рубки, оказавшейся весьма уязвимой от ружейно-пулеметного огня. Бронелисты, прикрывавшие направляющие и ведущие колеса, могли откидываться на петлях вверх при обслуживании ходовой части. После снятия центральных бронеэкранов эти крайние листы на ряде танков обрезались по свободным углам. Для обслуживания ходовой части с каждого борта имелись также два небольших лючка, крышка переднего имела вырез для вывода выхлопной трубы (кроме танков на шасси № 501 и № 507, где лючки с вырезом выполнили позднее). Лючок имелся также в нижнем кормовом листе.

Расположение командира и водителя в поднятой рубке обеспечивало им неплохой обзор местности, и этим A7V выгодно отличался, скажем, от британских «ромбовидных» тяжелых танков или французского «Шнейдера». Однако длинный высокий корпус сильно затруднял наблюдение непосредственно перед танком. Водитель видел местность только в 9 метрах впереди машины и далее. Поэтому в управлении ему помогали механики, наблюдавшие за местностью через лючки в бортах — под рубкой. В отличие от британских тяжелых танков (до появления Mk V), всю физическую работу по управлению танком водитель выполнял один, причем она была легче, чем у британских коллег. Сиденья водителя, командира и наводчиков в A7V были удобнее, чем рабочие места экипажей британских танков.

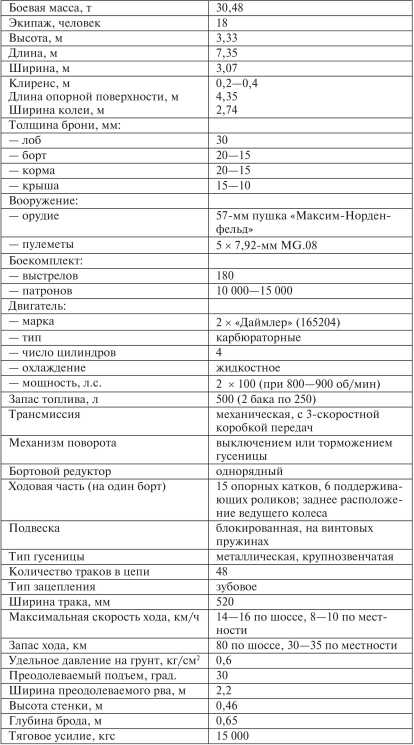

Тактико-технические характеристики A7V

Был разработан вариант «танка связи» (или «машины-коммутатора»), оснащенного радиостанцией с поручневой антенной на крыше корпуса, вооруженного только четырьмя пулеметами, с экипажем 11–13 человек, включая радистов и наблюдателей. Эту машину предполагалось использовать как передвижной пункт связи для руководства общевойсковым боем («сражением объединенных родов войск», как тогда говорили), радиостанция должна была работать на стоянке. Но, хотя под монтаж радиооборудования даже было выделено рабочее шасси, этот проект — в отличие от британских или французских «радио-танков» — остался на бумаге.

Большие размеры и особенно высота танка делали его хорошо видимой мишенью для артиллерии. За громоздкий неуклюжий корпус и за две дымящие выхлопные трубы A7V прозвали в войсках «тяжелой полевой кухней». Вентиляция танка, как и на первых английских и французских машинах, оказалась неудовлетворительной, а при совмещении моторного отделения с обитаемым внутри корпуса быстро скапливались пары бензина и масла, а при стрельбе — пороховые газы. По рассказу одного водителя A7V, температура внутри танка во время боя достигала 86 °C — пожалуй, небольшое преувеличение. Да и на марше или в ожидании выхода в бой — когда на крыше поверх вентиляционных решеток размещались масксеть и брезент — обитаемость танка была не лучшей, так что большая часть экипажа на марше предпочитала размещаться на крыше танка. Тряска и теснота затрудняли передвижения внутри танка. Экипажи прибегали к импровизированным приспособлениям для сохранения равновесия — к вентиляционным решеткам в крыше привязывали веревки с узлами и петлями вроде петель в трамвае. Правда, большие размеры корпуса и большие бронедвери делали посадку и высадку экипажа A7V проще и быстрее, чем, например, в британских танках.

Как показал боевой опыт, обилие вооружения при многочисленном экипаже и недостаточное время для тренировки танкистов приводили к тому, что пулеметчики мешали артиллеристам, и наоборот.

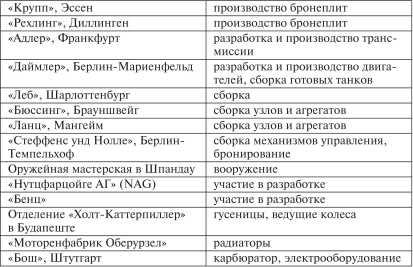

Участие различных фирм в разработке и производстве A7V

Вообще же неудачи, которые постигли германские танки впоследствии, следует отнести не только на счет недостатков конструкции, но и на счет малочисленности машин и степени обученности их экипажей — у немцев просто не было времени и возможности провести должное обучение всех экипажей. Даже если они добивались местных успехов, это никак не влияло на ход операций.

Столь разительное несоответствие целей и средств растревожило «общественное мнение». 2 октября 1918 г. на заседании лидеров партий в рейхстаге представитель Ставки Главного командования попытался разъяснить «народным избранникам» столь разительное несоответствие целей и средств: «Надежда побороть противника исчезла. Первым фактором, решительно повлиявшим на такой исход, являются танки. Противник применил их в громадных, нами не предвиденных массах. Мы не были в состоянии противопоставить противнику такое же количество германских танков. Наша промышленность не могла производить их в достаточном числе без серьезного ущерба для других важных заданий: она и так была напряжена до крайности». Депутаты, как и положено, резко упрекали Военное министерство и Главное командование в пренебрежении новым боевым средством. 23 октября было распространено заявление военного министра генерала Шейха: «Мы уже давно энергично занимались постройкой этого оружия (которое признано важным). Мы скоро будем иметь дополнительное средство для успешного продолжения войны, если нас к этому вынудят». Полезность «этого оружия» теперь не вызывала сомнений ни у Военного министерства, ни у командования. Но было уже слишком поздно.

Генерал Г. фон Кюль говорил перед комиссией рейхстага уже после войны: «Нет сомнения, что германская промышленность справилась бы с производством танков, если бы мы поставили перед ней эту задачу заблаговременно, достаточно определенно и настойчиво».

Вид на внутреннее устройство верхней рубки танка A7V. Видны сиденья водителя и командира, рулевое колесо, рычаги и краны для управления танком. Положение работающего механика (справа) показывает, какой проход оставался между двигательной установкой с площадкой управления и бортом корпуса.

Танк A7V № 542, захваченный британцами 24 апреля 1918 г. у Виллер-Бретонне (см. главу «Боевое применение германских танков»), нес имя «Эльфриде», из-за чего в литературе A7V долгое время именовались также «танками типа Эльфриде». Танк был внимательно изучен в тылу, испытывался французскими и британскими экипажами. По мнению союзников, «немцы в своей модели повторили большое количество конструктивных ошибок и механических недостатков, позаимствованных ими у первых английских и французских танков». Точнее было бы сказать, что немцы учли многие из недостатков первых танков союзников, но сделали немало собственных ошибок. Британские специалисты отмечали хорошее бронирование A7V спереди, сзади и с бортов при слабой защите крыши (ослабленной вентиляционными решетками). Кроме того, «заслонки отверстий в башне, орудийный щит, пулеметные маски и щели между плитами… были очень уязвимы для осколков ружейных и пулеметных пуль». И, конечно, отмечалась низкая проходимость машины — об этом свидетельствовало уже то, что захваченный танк просто опрокинулся, переходя через воронку. Превосходя британские «ромбовидные» танки по скорости хода, германские танки явно уступали им по способности преодолевать рвы и траншеи, что подтвердило сравнительное испытание A7V и трофейного Mk IV, проведенное 12–13 февраля 1918 г. Это сыграло свою роль в решении не заказывать танков A7V сверх уже заказанных двадцати.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК