Новые проекты

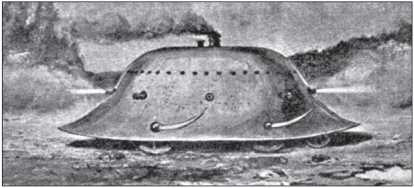

Проекты «самодвижущихся батарей» и «блиндированных» колесниц появлялись все чаще. Пример тому — «подвижная батарея Смита» в Англии с защитой от артиллерийского огня (очевидно — картечного). В 1856 г. в России некий «титулярный советник Е.Е.», видимо, под впечатлением событий Крымской войны и применения британцами паровых тракторов («дорожных локомотивов»), подал предложение «пускать в неприятельские ряды локомотивы, окруженные цельною высокою и толстою чугунной стеной», на широких колесах, причем его «оружие должно стрелять залпами посредством особой машины». Большинство подобных проектов оставалось без последствий. Некоторые — как паровая «полевая локомобильная батарея» Джеймса Коуэна (1885 г.) — даже строились, но не прошли испытания и не вызвали интереса специалистов в силу не только своего несовершенства, но и отсутствия явной потребности в подобных боевых средствах. «Батарея» Коуэна представляла собой шлемообразный корпус, водруженный на паровую повозку с четырьмя ведущими и одним поворотным колесами, причем ведущие колеса должны были иметь «башмаки» по типу трактора Бойделла. В амбразурах корпуса крепились 8 малокалиберных пушек, а снизу корпуса выступали 4 вращающихся серпа-ножа — этакое сочетание эскизов «колесниц» Леонардо да Винчи.

Так могла выглядеть на поле боя паровая бронированная «полевая локомобильная батарея» Дж. Коуэна (1885 г.).

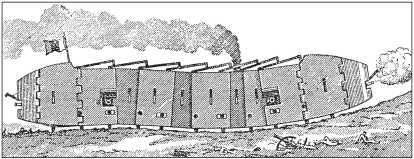

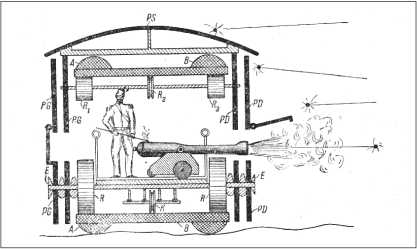

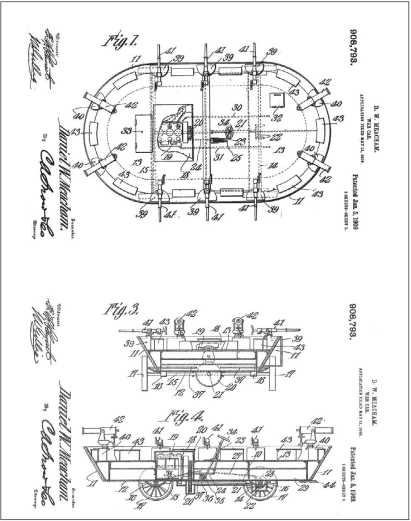

Для нашей темы интереснее проекты более «вездеходных» бронированных боевых машин. Первым свел воедино двигатель, бронирование, гусеничный ход и скорострельное вооружение французский изобретатель Э. Буйен. В 1874 г. он предложил новое средство передвижения в виде поезда, движущегося по железнодорожному полотну, выполненному в виде бесконечной ленты, охватывающей весь поезд. Замкнутое железнодорожное полотно было разработано так, чтобы его звенья могли поворачиваться относительно друг друга не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Поворот должен был производиться изгибом этой моногусеницы, хотя собственно механизм поворота проработан не был. Главным назначением машины было освоение колоний. «Достаточно снабдить мой поезд парой небольших пушек и несколькими митральезами, — писал Буйен, — чтобы в течение нескольких минут отбить нападение тысяч дикарей». Но Буйен пошел и дальше. В ходе недавно окончившейся Франко-прусской войны 1870–1871 гг. нашло применение подобие бронированного поезда, что, видимо, вдохновило Буйена придать своему изобретению более грозный боевой вид. «Самое грозное орудие войны», каким считал свою машину Буйен, несло броню, 12 пушек и 4 митральезы, распределенные по шарнирно соединенным друг с другом бронированным звеньям (вагонам). Команда — надо полагать, вместе с десантом — должна была включать 200 (!) человек. Конечно, предложенная Буйеном 40-сильная паровая машина не смогла бы сдвинуть эту 120-тонную (согласно расчетам) махину с места. Фантастический проект, конечно, не имел никаких реальных последствий.

Такой явно нереализуемый «гусеничный бронепоезд», по мнению Э. Буйена, должен был стать «самым грозным орудием войны» (по проекту 1874 г.).

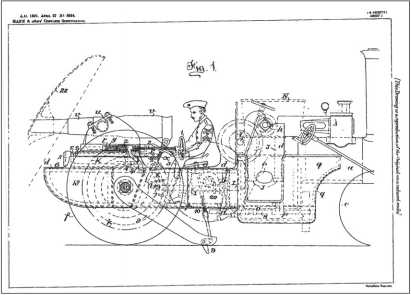

Поперечный разрез бронированного вагона «самого грозного орудия войны» Буйена. Видны установка орудия и способ прокладки гусеничного хода, охватывающего всю машину.

Любопытно, впрочем, что Буйен рекомендовал доверять управление своей машиной «надежным людям с безупречной нравственностью», имея в виду их лояльность государству, — и это за полстолетия до идей отборных «малых профессиональных» мотомеханизированных армий Фуллера, де Голля, Секта.

Тем временем началась моторизация армии. Механический двигатель появился в армии давно, и самая старая решавшаяся им на практике задача — снабжение. Паровые тракторы доставляли грузы еще британским войскам во время Крымской войны 1855–1856 гг. (британская пресса сообщала, что эти паровые локомотивы снабжались «рельсами» Бойделла на ведущих колесах). Даже первая «бронемашина» — если не считать, конечно, бронепоездов — нашла себе применение в армии для решения именно транспортных задач.

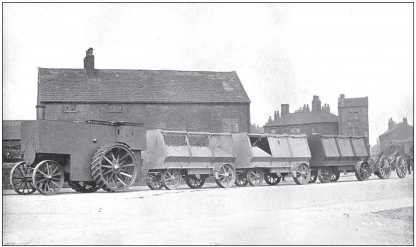

Британский бронированный «дорожный поезд» с паровым тягачом, тремя вагонами и двумя 152-мм гаубицами на прицепе на улице селения во время испытаний, 1900 г.

Речь идет о «дорожных поездах» — каждый из парового колесного тягача и 4 «вагонов», — защищенных противопульной броней по предложению полковника Темпл ера и применявшихся британской армией в Южной Африке в ходе Англо-бурской войны. Любопытно замечание о таких «поездах» подполковника германской армии О. Лаирица сразу после войны: «Можно предположить, что дорожный бронированный поезд мог бы использоваться в качестве подвижного форта, который бы направлялся к важным пунктам — таким, например, как мосты, находящиеся под угрозой нападения летучих отрядов противника без артиллерии». Любопытна статья «Самокаты-двигатели, броненосные поезда и железнодорожные отряды на войне», опубликованная в журнале «Железнодорожное дело», — ее автор указывал не только на роль бронированных поездов, но и на возможность «быстрой подачи сильных отрядов» автомобилями, чтобы «прорвать неприятельскую линию в каком-либо пункте или обойти неприятеля во фланг». Однако о боевых бронированных машинах заговорили чуть позже.

С началом XX в. в армию пришел автомобиль с бензиновым двигателем. Накануне Первой мировой войны в ряде армий имелись автомобильные подразделения. Речь в основном шла о моторизации тылов и штабов, хотя уже планировали использовать автомобили под самоходные радиостанции и прожектора, под установку орудий, для эвакуации раненых.

Выявленная Англо-бурской (1899–1902 гг.) и в еще большей степени Русско-японской (1904–1905 гг.) войнами роль огня нового скорострельного оружия породила поиск средств защиты. С одной стороны, это были различные варианты переносных и колесных полевых и крепостных бронещитов, носимых «панцирей». С другой — привлекли внимание автомобили и возможность их защиты. В 1902 г. французская фирма «Шаррон, Жирардо э Вуа» (C.G.V.) представила на Парижской автомобильной выставке частично бронированный автомобиль с пулеметом «Гочкис» в кормовой части, а в Великобритании предприниматель и большой энтузиаст автодела Фредерик Симмс продемонстрировал в Хрустальном дворце в Лондоне «Машину войны» (War саг).

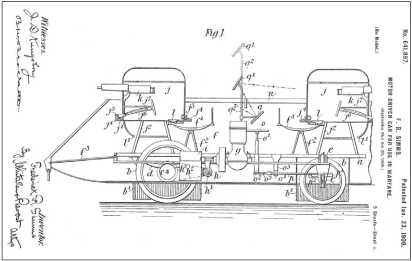

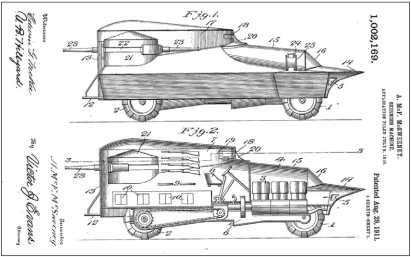

Патент Фредерика Р. Симмса на бронированный «моторный автомобиль для использования в боевых действиях», полученный им в 1900 г. Бронеавтомобиль Симмса был построен в единственном экземпляре.

Вполне обычное по тем временам четырехколесное автомобильное шасси с приводом на два колеса Симмс снабдил стальными дисками колес, открытым сверху бронекорпусом в форме перевернутой лодки, подъемным перископом, двумя пулеметами Максима, установленными либо за щитами, либо в башенках (Симмс предлагал также ставить пулемет Максима на моторный квадроцикл со щитом и на бронедрезину). Полубронированный автомобиль «Шаррон, Жирардо э Вуа» был отражением опыта колониальной войны французов в Марокко, машина Симмса — опыта Англо-бурской войны.

Патент Дж. Х. Мэнна («Вэгон Компани Лтд») от 1901 г. на самоходную полевую пушку на шасси парового трактора с бронещитом.

В 1901 г. в Великобритании Дж. Х. Мэнн, владелец «Мэнн’с Патент Стим Карт энд Вэгон Компани» запатентовал самоходную полевую пушку на паровом тракторе с уширенными колесами, снабженную большим броневым щитом, Эдвард Палиссер в 1904 г. — трехколесный бронеавтомобиль с двумя большими ведущими колесами.

В Австро-Венгрии в 1904 г. полноприводный (4x4) бронеавтомобиль с установкой пулемета во вращающейся башне представил Пауль Даймлер через фирму «Эстеррайхише Даймлер-Гезельшафт» («Аустро-Даймлер»). Несмотря на хорошие характеристики, развития этот «Панцерваген» не получил, и к созданию бронеавтомобилей Австро-Венгрия вернулась только в 1915 г. В 1905 г. в США Э. Дайтон предлагал «форт на колесах». В Германии в 1906 г. показаны бронированные автомобили Генриха Эрхарда и Опеля (последний под маркой 18/32 PS был представлен без вооружения как штабной), в том же году в России испытали бронеавтомобиль «Шаррон, Жирардо э Вуа» с вращающейся пулеметной башней. Но ощутимых последствий эти демонстрации не имели, пока итальянцы не без успеха применили свои бронеавтомобили в Триполитанской войне 1911–1912 гг. (характерно, что в этой же войне впервые применили и военную авиацию).

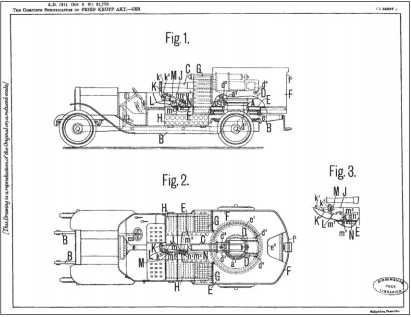

Патент Фридриха Круппа от 1911 г. на установку скорострельного орудия с круговым обстрелом на шасси частично бронированного грузового автомобиля — прототип «моторных орудий», которые будут широко использоваться рейхсвером в ходе Первой мировой войны.

В 1913 г. «Эрхард» в Германии показала новый вариант бронеавтомобиля ВАК с бронированной поворотной установкой 50-мм «противоаэростатной» пушки С/1908, «Армстронг-Уитворт» в Великобритании — полубронированный двухосный высококолесный артиллерийский тягач.

Нельзя сказать, чтобы военные специалисты совсем не замечали попыток создания самоходных бронированных машин. Скажем, в 1904 г. во Франции тогда еще полковник Ф. Фош в книге «О ведении войны» говорил об использовании в будущей войне «аэростатов, телеграфа, железных дорог, бронированной скорострельной артиллерии крупных калибров», правда, ни о вездеходном, ни о «штурмовом» характере таких машин не упоминалось.

Проект трехколесного бронированного автомобиля с ведущими колесами большого диаметра — из британского патента Э. Паллисера от 1904 г.

Попытки установить вооружение и броню на гусеничный ход также делались, причем изобретателями как военными, так и гражданскими. В 1903 г. во Франции свой проект предложил другой артиллерист — капитан Ле Вавассер. Его «автомобильная пушка» должна была иметь бензиновый двигатель в 80 л.с. и гусеничный ход, напоминающий тракторный, нести 75-мм пушку, бронекорпус и экипаж из 4 человек. Проект в течение двух лет рассматривался Артиллерийским техническим комитетом и был передан в Военное министерство с неблагоприятным заключением, причем кроме недостатков самого проекта (в частности, не был разработан механизм поворота) указывалось и отсутствие необходимости в подобном средстве.

Проект «машины для боевых столкновений» Э. МакСвини (из американского патента 1911 г.) при общей фантастичности несет ряд любопытных черт — изогнутая форма и большие углы наклона бронелистов, орудия в бортовых спонсонах, защита покрышек колес.

Любопытно, что в том же году журнал «Стрэнд Мэгэзин» опубликовал рассказ Герберта Дж. Уэллса с описанием «сухопутных броненосцев» (или «путешествующих крепостей») — огромных бронированных машин, передвигавшихся на «шагающих колесах», вооруженных большим количеством пулеметов и даже снабженных своеобразной автоматизированной системой управления огнем. Впрочем, еще в 1880-е годы французский художник и писатель-фантаст Альбер Робида на одной из своих карикатур изобразил ряды велосипедистов, идущих в атаку в сопровождении вооруженных пушками шлемообразных машин, а за ними движется грозный бронированный гигант. На другой его карикатуре при виде вездеходной бронированной машины в панике разбегается из окопов… женский полк. Можно упомянуть и карикатуру британского художника Рольстона «Война в будущем: посаженная на тракторы пехота в бою». Но эти карикатуры не касались устройства самих машин, Уэллс же — вопреки своему обыкновению — описал «путешествующую крепость» со многими техническими подробностями.

Неистребимая тяга изобретателей к огромным боевым машинам, несущим не менее как батарею орудий, — «военный автомобиль» из патента американца Д.В. Мэхама от 1909 г.

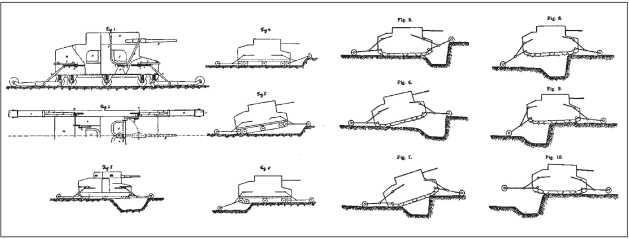

В 1911 г. обер-лейтенант железнодорожного полка Австро-Венгрии Гюнтер Бурштынь разработал вполне разумный проект бронированной машины «Моторгешютц» (Motorgeschutz).

Машина должна была двигаться на непрерывных гусеничных лентах тросовой системы, иметь индивидуальную пружинную подвеску опорных катков, весить около 5 т, нести экипаж из 3 человек, 30-мм или 40-мм пушку в поворотной башне, броню толщиной 8–4 мм. Двигатель мощностью 50–60 л.с. должен был обеспечить скорость от 3 до 8 км/ч (весьма трезвая оценка), а оригинальное рычажно-роликовое приспособление — преодоление различных препятствий. Для движения по дорогам со скоростями до 20–30 км/ч Бурштынь предполагал снабдить машину съемными ведущими и управляемыми колесами.

Разрез «Моторгешютц» и планируемый способ преодоления им препятствий — из австро-венгерского патента, выданного обер-лейтенанту Г. Бурштыню 25 апреля 1912 г. Обратим внимание на пружинную подвеску опорных катков и на оригинальные рычажно-роликовые приспособления для преодоления препятствий в передней и задней частях машины.

В октябре 1911 г. проект предложен Военному министерству Австро-Венгрии, а чуть позже — Германии. 28 февраля 1912 г. Бурштынь получил на него германский патент, а 25 апреля — австро-венгерский, «Милитраише Цайтшрифт» за 1912 г. отметила его «остроумное изобретение», но военные ведомства им совершенно не заинтересовались. По другой версии, впрочем, проект не мог быть реализован, поскольку нарушал бы действующие патенты на гусеничные сельскохозяйственные тракторы — что ж, достаточно веский повод для официальной отписки.

В том же 1911 г. британский офицер капитан Т. Туллок предложил построить на гусеничном шасси «Горнсби» бронированный транспортер для доставки солдат к полю боя (здесь якобы уже прозвучало слово «tank» — Туллок назвал так корпус машины).

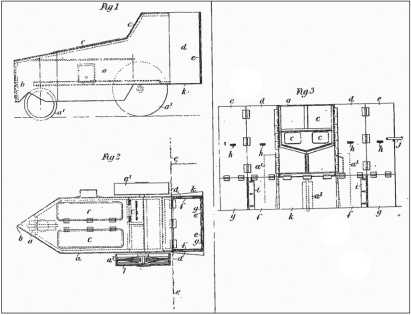

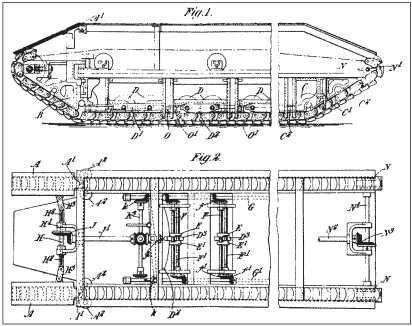

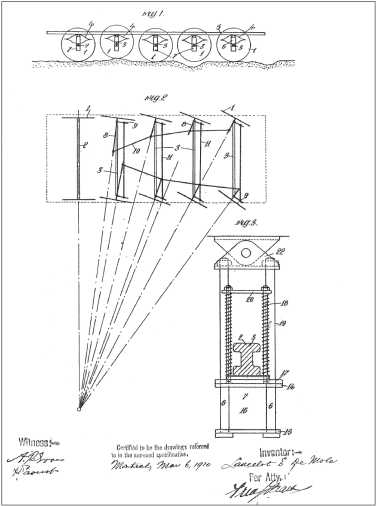

В 1912 г. постройку бронированной гусеничной машины предлагал британскому военному ведомству австралийский конструктор Ланселот Э. де Моль. Свое изобретение он назвал «цепнорельсовой машиной, способной легко управляться и нести тяжелые грузы по пересеченной местности и канавам». Согласно проекту машина должна была иметь упругую подвеску с вертикальными цилиндрическими пружинами, специальные штыри для преодоления препятствий, поворачивать за счет изгиба гусениц в горизонтальной плоскости — скрепление траков в гусеничные цепи было разработано соответствующим образом. К достоинствам проекта де Моля относится и гусеничный обвод, приподнятый над опорной поверхностью в передней и задней частях. Часть чертежей и пояснений Военное министерство в 1913 г. вернуло де Молю с отказом и указанием, что эксперименты с гусеничными машинами уже окончены (вспомним испытания тракторов «Горнсби»), часть документов осталась в министерстве.

Проект гусеничной машины Л.Э. де Моля, 1912 г. Обратим внимание на обводы гусеничного хода с восходящими ветвями в передней и задней частях, выход гусеничного обвода за пределы корпуса, механизм поворота (изгибом гусениц), механизм регулирования натяжения гусеничной цепи. «Постройка» машины ограничилась масштабной моделью.

В это же время подал свой проект изобретатель, увлекавшийся изготовлением игрушечных машин и оставшийся в истории как «водопроводчик из Ноттингема» (его именуют также «ноттингемским слесарем», одно другому не противоречит). Но его проект тоже «откопали» в архиве Военного министерства уже после войны, без отзыва, но с краткой резолюцией: «Этот человек — сумасшедший» (военные ведомства еще не представляли, с какими «сумасшедшими» проектами им придется иметь дело в поисках выхода из позиционного тупика мировой войны).

Что касается де Моля, то он напомнил о своем изобретении уже во время войны — в 1916 г., а в конце 1917 г. даже представил в Министерство снабжения построенную при финансовой поддержке Г. Бойса самоходную модель в масштабе 1/8, но без результата (в 1916 г. проект даже не переслали Комитету по сухопутным кораблям).

Де Моль не оставлял мысли о вездеходной машине. На рисунке из канадского патента 1920 г. — предлагавшаяся им схема многоосной колесной машины с согласованным поворотом всех колес.

Только после войны комиссия, разбиравшая вопрос об «авторстве» танка, отметила, что из всех предвоенных британских проектов — Австралия входит в Британское содружество — этот был наиболее реален и перспективен. Хотя де Моль не указывал ни двигателя, который намеревался установить на свою машину, ни вооружения, которое на нее можно установить (считая, что этот выбор сделают соответствующие специалисты). Де Молю даже выписали 965 фунтов стерлингов в возмещение расходов. Модель машины де Моля хранится в австралийском Военном Мемориале в Канберре.

Германские исследователи нашли сообщения о Б. Гебеле, который в 1913 г. якобы испытывал в Познани вооруженную пушками вездеходную машину, а в 1914 г. даже пытался показать ее в Берлине. Проект «сухопутного крейсера» Гебеля якобы рассматривался комиссией военного ведомства и был признан нереализуемым.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК