Все на защиту Петрограда

С воссозданием ТАОНа на базе расформированных управлений и соединений старой армии по приказу РВСР № 125/13 от 21 октября 1918 года пришлось заново решать вопросы снабжения артиллерии средствами механической тяги. На вооружение ТАОН Красной армии передавались тяжелые пушки и гаубицы французского, английского и русского производства на тракторной и конной тяге. К началу Гражданской войны в России армейский парк тракторов включал лишь 280 исправных машин, многие из которых были сосредоточены в Военной автомобильной школе в Петрограде и в тракторной школе при 1-м Запасном тяжелом артиллерийском полку в Царском Селе. Рассчитывать на поставки техники бывшими союзниками, не признававшими новой власти, не приходилось. Поэтому более чем актуальным являлся вопрос ремонта существующей техники, в частности, на построенном в 1917 году Автомобильном московском заводе (АМО). В сентябре 1918 года на АМО были доставлены три трактора «Ломбард» и один «Латиль», один из заказа морского ведомства. Кроме того, на территории завода также находился трактор «Рустон», «видимо не имеющий определенного назначения».

Трактор «Латиль» с мортирой Шнейдера (архив автора).

Техника, проходившая ремонт на АМО, получала новые номера и наименования, состоявшие из старого обозначения с добавлением «АМО». Так, вышедшие из ремонта в июле 1919 г. трактора были названы «Клейтон АМО» (№ 5 102, 106, 107, 108) и «Рустон АМО» (№ 110, 112, 113, 131). Недостаток техники также пытались устранить за счет изъятия машин из частного пользования. Так, в январе 1919 года у Царскосельской фермы Петроградского агрономического института реквизировали два трактора. Однако такие меры не могли покрыть даже минимум потребности в технике, поэтому весь период Гражданской войны ощущался ее острый дефицит.

Подготовку кадров для обслуживания тракторов вела Автотракторная школа ТАОН. Постоянного места дислокации школа не имела, и в период с 1917 по 1921 год вынужденно меняла местоположение, находясь то в Карачеве, то в Симбирске, то в Москве или Перми.

26 января 1920 года в объяснительной записке руководством Автотракторной школы отмечалось: «Тот ряд эвакуаций который Школе приходилось переживать, носил характер срочных эвакуаций. Планомерности при таких условиях достичь было не возможно по причинам не зависящим от Школы, а потому такой вид эвакуации порождал излишнюю потерю имущества, не давал возможности имущество паковать в должном порядке, что создавало по приезде в новое место квартирования колоссальную работу по разборке и проверке имущества. Кроме того, Школа ни разу не могла получить хотя бы прилично подходящих помещений отчего получалось невыгодное ее расположение по отношению к продуктивности работ, простаивала бесцельно много времени вследствии приспособления помещений, а порой и подыскивания, как например в г. Перми. Все эти причины служили причиною растаскивания организации Школы».

Несмотря на недостаток транспорта, тяжелая артиллерия использовалась красными в период войны. Например, в период обороны Петрограда от Северо-Западной армии белого генерала Н.Н. Юденича. Достаточно подробное описание событий содержится в «Журнале военных действий 2-й батареи 3-го Отдельного Тяжелого артиллерийского дивизиона батарей литера „Слово“ за время боевых действий лета 1919 года».

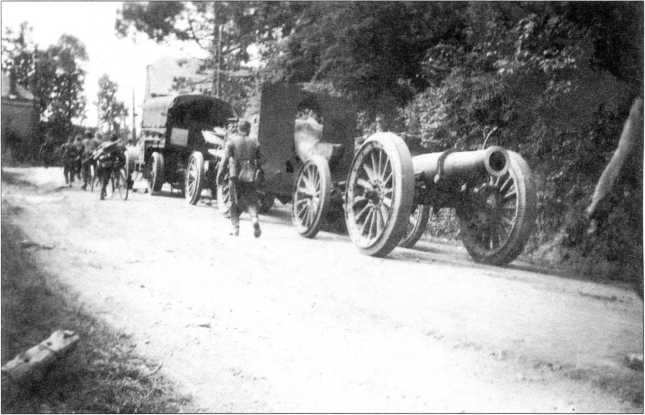

26 мая 1919 года РВСР было приказано, не окончив формирования и немедленно получив недостающее имущество отправить батарею 3-го дивизиона ТАОН литера «С» на защиту красного Петрограда от Юденича. 29 мая имущество батареи, укомплектованной за счет других частей, например 3-го дивизиона ТАОН литера «Е», было перевезено на Николаевский вокзал для отправки поездом в Гатчину. «В 21 часу батарея в составе: 6 человек комсостава: Комбата А.М. Лугенберг, пом. Комбата В.Ф. Осетрова, Начсвязи С.Р. Цабель и Н.Н. Ануфриева, автотехника Ф.И, Захарова и Военкома П.Н. Балякина, 190 красноармейцев, 45 лошадей, 2-х 155 м/м французских пушек /третье орудие провалилось на воинской платформе и было оставлено с тов. Ануфриевым и Захаровым и тремя красноармейцами для следования вслед за нами, так как ко времени отправки эшелона, орудие вытащить не удалось/ 3-х тракторов „Рустон“, 5 автогрузовиков, 1 автоцистерна, 2 мотоциклетов, 8 парных повозок, 2 телефонных двуколок, 3 хозяйственных двуколок, 2 походных кухонь и 1 санитарной двуколки были на колесах. Вооружение батареи состояло из 30 винтовок, батарея имела 9 телефонных станций и 20 верст провода. Эшелон состоял из 39 вагонов в том числе один классный, 5 вагонов с огнеприпасами и 1 вагон-цистерны».

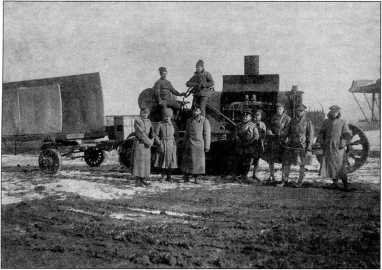

Германские трофеи французской кампании. Трактора «Латиль» (архив автора).

К 1 июня батарея была в Гатчине, вступив в распоряжение Начартдива 7-й армии. 2 и 3 июня были потрачены на ремонт и инвентаризацию имущества. Утром 4 июня было получено приказание разведать район д. Горки для выбора позиции и наблюдательных пунктов, имея задачей разрушить укрепления противника, возведенные в д. Клопицы и Губаницы. Комбат, Военком, Начсвязи и три красноармейца на машине «Латиль» /деревня Горки стояла в 15 верстах от Гатчины/ отправились на разведку Дороги и мосты в районе деревни Горки оказались настолько плохи, что провести орудие было бы невозможно. «Латиль» проходил с большим трудом. О результате разведки было доложено Начартдиву 6 и задача снята. В тот же день из Москвы прибыло третье орудие. До 11 июня батарея продолжала стоять в Гатчине, к этому времени успех на фронте «определенно перешел» на сторону красных. «За время стоянки батарея привела хозяйственное состояние и авточасть в полный порядок», исключая один трактор «Рустон» и «мотоциклет ЕНФИЛЬД», которые по причине неисправности были отправлены в Москву управлению дивизиона.

11 июня батарее было приказано срочно отправиться в Петергоф и занять ранее приготовленную позицию в районе деревни Ратули, в восьми верстах юго-западнее ст. Петергоф, имея задачей обстрел района шоссе Петергоф — Гостилицы. К 14 июня боевая часть батареи в составе четырех лиц комсостава, 100 красноармейцев, 31 лошади, двух орудий, двух тракторов, двух телефонных двуколок, четырех парных повозок, одной хозяйственной двуколки, одной кухни, одной санитарной двуколки и дежурной автомашины разместились в деревне Ратули. Обоз и авточасть батареи в составе 90 красноармейцев, 14 лошадей, четырех парных повозок, двух хозяйственных двуколок, одной кухни и авточасти были оставлены в Старом Петергофе, с которым установили связь проволочным телеграфом. 15 и 16 июня была оборудована и замаскирована позиция, на которую поставили два орудия. В окопе близ д. Тугози оборудовали наблюдательный пункт. 17 июня из Гатчины на «Латиле» было привезено и поставлено на позицию третье орудие.

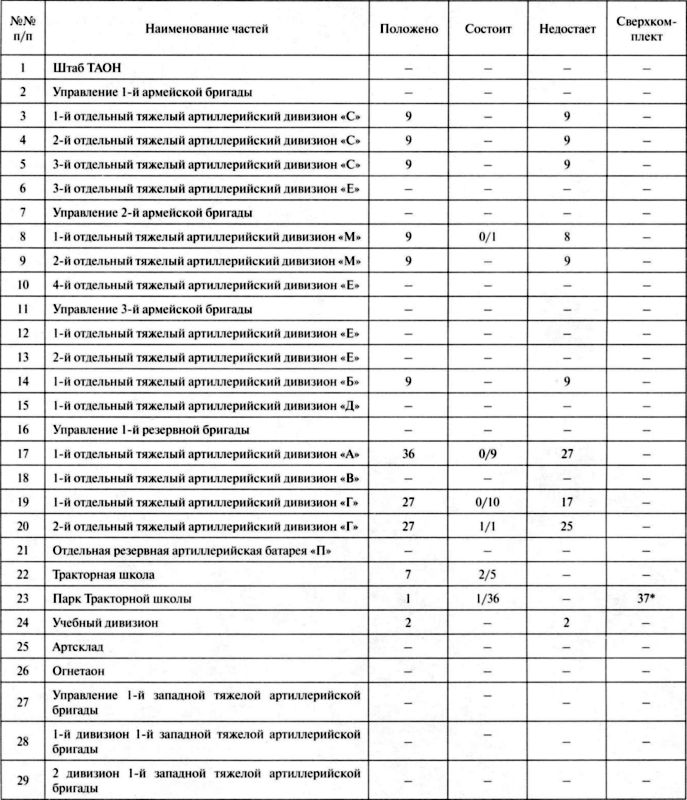

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕННЫХ ПО ШТАТАМ И НЕДОСТАЮЩИХ ТРАКТОРАХ В ЧАСТЯХ, УПРАВЛЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ TAОH НА 1 ФЕВРАЛЯ 1919 ГОДА

(В числителе исправные, в знаменателе неисправные).

* Из 37 тракторов один паровой колесный «Фоулер», восемь полноприводных колесных «Мортон».

Во время восстания фортов Красная Горка и Серая Лошадь 19–22 июня батарея была в полной боевой готовности в ожидании подхода неприятеля со стороны Гостилиц на помощь восставшим, однако несогласованное с белыми стихийное выступление было успешно подавлено.

28-30 июля батарея перебазировалась на позицию в лесу на окранине д. Фалилеево. В деревнях Роговицы и Новеси были оборудованы наблюдательные пункты. Одно орудие вследствие порчи колес было оставлено в селе Дегушицы. 2 августа в 20 часов был получен боевой приказ Начартсредбоевуч о начале наступления в 7 часов 3 августа. Пехоте под прикрытием огня артиллерии надлежало выбить противника из занимаемых ими окопов в районе Керстово — Пружницы, а затем наступать на Ямбург. В 5 часов утра батарея одним орудием открыла огонь и к 6 часам пристреляла с. Керстово, д. Белья и Литгуна, а также участок шоссе Ополье-Гурлево, далее до 7 часов вела методический огонь и выпустила 66 бомб «Д» и 38 «Удлиненных» по окопам и укреплениям парка в районе Велья — Гурлево. «Противник медленно отходил, скрываясь в лощинах и не оставлял без боя ни пяди земли. Батарея перенесла огонь по тылам противника и шоссе Ополье — Гурлево. В полдень противник укрепился в районе Малли им. Лямицкой и д. Лялицы, задержав наступление нашей пехоты. Батарее приказано было открыть огонь по указанному району, где укрепился противник. Для успешного выполнения такой задачи, Комбат и Начсвязи с наблюдательного в деревне Раговицы переехали в д. Новеси и открыли огонь. Несмотря на удачный обстрел нашей артиллерии противник все же перешел в наступление и вновь занял д. Велья и м. Лялицкую, пехота наша отступила к д. Новеси. Тогда батарея перенесла огонь на занятые противником деревни, откуда он пытался развить успех, но удачные попадания по цели парка заставили его отойти назад и укрепиться в деревнях. Под прикрытием артиллерии, пехота наша снова перешла в наступление, заставив противника, не только оставить занятые им деревни, но отступить к с. Ополье. К этому времени были одержаны победы на правом фланге нашего участка. Противник начал отходить к Ямбургу, оказывая лишь незначительное сопротивление. К 20 час. противник вышел из сектора обстрела батареи, и батарея прекратили огонь».

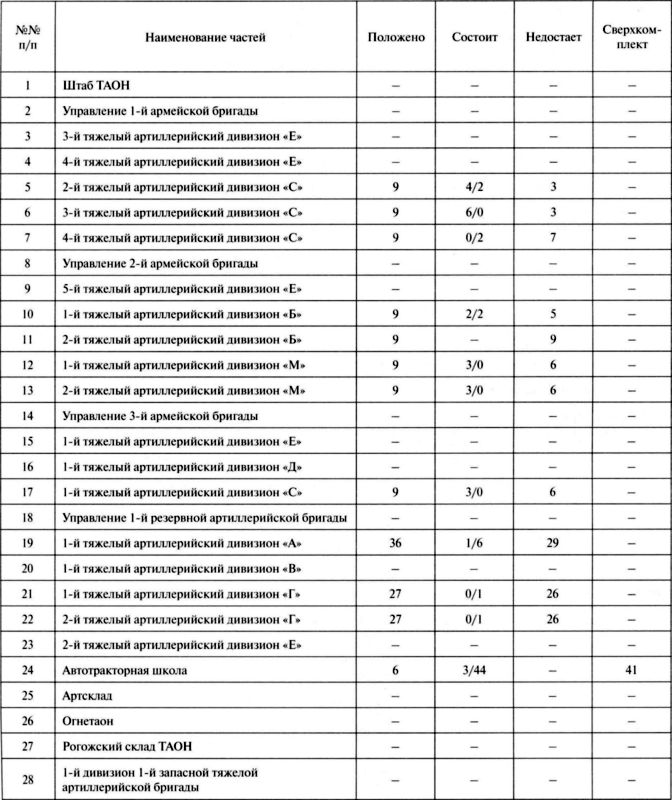

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕННЫХ ПО ШТАТАМ И НЕДОСТАЮЩИХ ТРАКТОРАХ В ЧАСТЯХ, УПРАВЛЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ТАОН НА 1 ФЕВРАЛЯ 1920 ГОДА

(В числителе исправные, в знаменателе неисправные).

После занятия красными Ямбурга, батарея в час ночи 7 августа передислоцировалась в район д. Тикопись, имея задачей обстрелять участок от Франкфуртской колонии до Александровской Горки. Была установлена связь с наблюдательными пунктами в д. Большой Луцк и Луцкая Колония, начальником артиллерии боевого участка, обозом батареи и авточастью оставленными в с. Опалье. Пехота красных занимала левый берег р. Луги к югу от Франкфуртской колонии. 8 августа по предписанию начартсредбоевуч батарея утром пристреляла д. Подога, Александровскую Горку и мызу Горку, выпустив десять бомб.

11 августа было получено предписание выдвинуть батарею в г. Ямбург с тем, чтобы «возможно дальше обстреливать шоссе и ж.д. на Нарву, дабы не давать бронемашинам противника подходить к городу на действительный огонь». Утром 12 августа батарея снялась с позиции и двинулась к Ямбургу, заняв позицию в самом городе, т. к. окраины города были окружены болотом. «День удался необычайно дождливым. Одно орудие было удачно поставлено на позицию, другое же по непредвиденной случайности провалилось в какую-то яму обеими колесами. Как оказалось, здесь проходила деревянная водосточная труба, которая под мостовой наблюдена не была: не выдержав тяжести орудия, она провалилась. К полудню несмотря на проливной дождь, противник, смененный к этому времени в районе Ямбурга эстонскими частями, под прикрытием артиллерии и бронепоезда перешел в наступление и оттеснил наши части за реку Лугу, заняв весь левый берег. Несмотря на обстрел города, позиция обстрелянной не была, хотя снаряды и ложились невдалеке. В 15 часов было получено предписание Начартсредбоевуч: немедленно сняться с позиции и занять прежние позиции в деревне Тикопись, провалившееся орудие вытащить во что бы то ни стало. Орудие с позиции было быстро снято и отправлено в деревню Тикопись, провалившееся орудие было с большим трудом лишь к вечеру вытащено и также отправлено. Счастье наше, что противник был удержан на левом берегу реки Луги». Утром следующего дня батарея стояла на старой позиции.

В период с 14 по 22 августа батарея выпустила 22 бомбы «Д» и восемь «Удлиненных» по деревням, укрепленным узлам противника, шоссе и бронепоезду белых. С 23 августа по 3 сентября батарея выпустила по бронепоезду 12 бомб «Д».

4 сентября для корректировки стрельбы по бронепоезду, «который благодаря разрушенному пути и боясь обстрела, стал появляться за поворотом железной дороги, где он был часто совершенно не-наблюдаем, или виден по струйке дыма», на ст. Тикопись был подвезен аэростат, на котором 6 и 7 сентября Лугенберг сделал два подъема на 1100 метров. В сентября «велась стрельба по бронепоезду, который после 6 бомбы „Д“, удачно упавшей вблизи поезда ушел назад». В дальнейшем на фронте наступило относительное затишье, и с 17 сентября по 10 октября батарея выпустила 11 бомб «Д» и шесть «Удлиненных».

В 2 часа ночи 11 октября начартсредбоевуч предупредил Лугенберга о возможном наступлении белых и необходимости отхода на новые позиции. «Через час батарея была готова к движению обоз и огнебаза, причем огне-базе приказано в случае отхода двигаться на ст. В руда и Гатчина. До рассвета ничто не указывало на приготовления противника. В 7 часов послышалась орудийная стрельба, открытая противником по городу Ямбургу и окопам, а вслед затем ружейная и пулеметная. Батарея открыла огонь по окопам противника, выпустив 4 бомбы „Удлиненных“. В г. Ямбург была выслана разведка под командой начсвязи. Через 1/2 часа наблюдатели донесли, что противник перешел в наступление, наши части полностью перешли на правый берег, причем некоторые части 48 пехот, полка в панике бросались вплавь через реку Лугу. Противник наступал густыми цепями, имея большое число пулеметов и авторужей. У франфуртской колонии противник переправил в брод несколько штук легкого типа танков. В 8 часов получено было предписание немедленно сняться с позиции и отходить на ст. Ополье. Разведка донесла, что наша пехота — 48 полка, занимавшая фронт в 10 верст отходит на ст. Ополье, наш телеграфист и наблюдатель, окруженные противником в Лужской колонии остались в плену, другой телефонист спасся бегством. С оставшимися людьми осталась 1 телефон. станция, моток провода на три версты, 1 бинокль и 2 винтовки. Батарея походным порядком среди отступающих войск и обозов отходила на ст. Ополье где соединившись с обозом и отошла дальше в д. Гуреево, где приказано было ожидать приказаний, наметив позицию и наблюдательный пункт, имея задачей обстрел подступов к ст. Ополье, где предположено было дать бой противнику. Отходящие части сопровождались аэропланом противника, который в некоторых местах сбрасывал бомбы в колонны. В д. Гурлево оказалось, что совершенно случайно были оставлены в д. Тикопись два орудийных колеса, которые предназначались для замены колес орудия в с. Бегушицы. В штабе 1 бригады не могли дать сведения занята-ли д. Тикопись, или нет. Комбатом решено было попытаться спасти колеса, для чего предложено им было на машине „Латиль“, с желающими красноармейцами проехать в д. Тикопись. На предложение Комбата откликнулись Военком Комвзвод тов. Ануфриев и еще 8 красноармейцев. Наша пехота занимала западную окраину д. Ополье, что в 8 верстах от д. Тикопись. В верстах двух впереди с. Ополье встретили наш броневзвод, который точных сведений о противнике не имел и дальше вперед не выезжал. Все же решено было ехать дальше. По дороге никого из наших красноармейцев встречено не было, лишь не доезжая двух верст до д. Тикопись встретили наш кавалерийский разъезд из 5 всадников, который в д. Тикопись не заезжал и занята ли деревня не знает. Оставив машину Комбатом было предложено разведать деревню помощью всадников, в ответ на это раздались голоса об опасности положения и предложения ехать обратно, на что указывали и всадники. Комбат решил идти один, его догонять пошел Военком, за ним тов. Ануфриев, пять красноармейцев и разъезд. Оказалось, что деревня не занималась белыми, а конный разъезд белых показывался на западной окраине деревни. Установив по окраинам деревни дозоры и выслав вперед разъезд, был вызван автомобиль в 1/2 версте за деревней наш разъезд встретил разъезд противника, который после нескольких выстрелов, скрылся по направлению к Ямбургу. Тем временем успели нагрузить колеса, выехать из деревни и благополучно вернуться в д. Гурлево. В 17 часов получено было предписание Начартдива 6, которому батарея вошла в непосредственное подчинение, за потерею связи с Начартсредбоевуч, двигаться в с. Чирковицы. В Чирковицы батарея прибыла в 23 1/2 часа и расположилась на ночь, но ввиду отхода нашей пехоты пришлось самочинно подняться и 3 часа идти дальше на ст. Бегушицы.

Октября 12. В 9 часов батарея прибыла в с. Бегушицы, где расположилась квартиро-биваком связавшись телефон с Начартдивом 6 /им. Иванонво/. Через с. Бегушицы стали проходить части 2 дивизии, тесненные противником с левого фланга. В с. Бегушицах догнали батарею красноармейцы, заготовлявшие клевер на ст. Вруда, которые принуждены были 1800 пуд. клевера сжечь. В Гатчину были посланы люди для погрузки в вагоны артбазу батареи и огнебаза отправлена в Гатчину, при отходе наших частей отправиться в Тосно. Не имея возможности идти со скоростью отступающей пехоты, орудия шли далеко позади колон, охраняемым всеми свободными людьми батареи.

Октября 13. В 14 часов батарея начала отходить дальше на Красное Село, по приказанию Начартдива 6, дальнейшее приказание будет дано в дороге. В 24 часа батарея прибыла в д. Витино, где расположилась на ночь, но в 3 часа пришлось снова подняться и идти на Кипень, ввиду продолжающегося отхода наших частей, что донесено было разъездом батареи. В 5 часов батарея прибыла в с. Кипень и снова расположилась на отдых.

Октября 14. Получено предписание Начартдива 6 идти на Красное Село и в верстах трех западнее последнего спешно стать на позицию, имея задачей обстрел района Кипень-Ройша. К вечеру батарея прибыла в д. Телезн. Комбат проехал дальше и избрал позицию в д. Овраги.

Октября 15. Батарея утром двумя орудиями стояла на позиции избрав наблюдательный пункт в д. Высоцком, установив, телефонную связь с фронтом и тылом. Для разведывания расположения наших частей и противника, выслана вперед разведка. Обоз батареи поставлен в Киритнах, авточасть в Красном Селе.

Октября 16. В 12 часов по приказанию Начартдива 6, батарея снялась с позиции, не сделав ни одного выстрела, и собралась в Красном Селе, где приказано было грузиться в эшелон и отправляться в Москву в распоряжение Штаба ТАОН/а.

Буксировка трактором „Клейтон“ самолета Белой армии „Вуазен“. Новочеркасск, февраль-март 1919 г. (фотографию предоставил М. Хайрулин).

На Высотских позициях противник был задержан и даже отброшен во многих местах назад. На запрос о возможности погрузиться, Комендант станции ответил, что очередь погрузки подойдет лишь вечером. Прибывшие красноармейцы с артбазы батареи, из Гатчины, донесли, что артбазу погрузить удалось, но отправить нет, за неимением паровозов, огнебаза отправлена в Тосно. В 8 часов через Красное Село прошло пополнение на фронт и отправились броневики. Вскоре под новым напором противника, стали отходить наши части, а за ними и броневики. К вечеру завязался бой в районе Красного Села, через которое стали в хаотическом беспорядке пробегать обозы и части войск, а части с правого фланга, сильно теснимые противником. Все это в беспорядке тянулось на Детское Село. Ждать погрузки становилось рискованным, о чем неоднократно было доложено Помощнику Начартдиву, который в конце концов приказал пойти на Детское Село. Комбатом было указано на опасность такого предприятия, так как наступление противника на наш левый фланг все усиливается и хорошо если до полудня следующего дня удержится Детское Село. Между тем горючего в батарее осталось лишь в машинах на 20–25 верст, что хватит и на Петроград и Детское Село, но в Детск. Селе вряд ли удастся, получить пополнение горючим и успеть погрузиться на колеса, в Петрограде же все это сделать можно. Помначартдивом была предоставлена Комбату свобода действий. Среди глубокой темноты и ружейной трескотни на окраине города, батарея за трактором, от которого все обозы почтительно сторонились благополучно прошла на Петроградское шоссе».

К 5 часам утра 17 октября батарея стояла у Нарвской заставы и через час по личному приказанию тов, Зиновьева была пропущена в город. К вечеру 18 октября батарея погрузилась на поезд и была отправлена по железной дороге в Москву.

Что же касается самого 3-го дивизиона «С», то, как свидетельствует «Военно-исторический дневник 3 Отдельного Полевого Тяжелого артиллерийского Дивизиона батарей „О“», он был задействован для отражения наступления вооруженных сил Юга России под командованием генерал-лейтенанта А.И. Деникина. Дивизион в составе 1-й и 3-й батарей, прикомандированной 2-й батареи 2-го дивизиона «С» и Управления в период с 28 июня по 8 июля четырьмя эшелонами был переброшен из Москвы к Саратову имея в своем составе 768 человек, 59 лошадей и 6 тракторов. Дивизион был включен в состав Саратовского укрепрайона, но ввиду отхода в сентябре 1919 года армии Деникина из Саратовского района, части Сарукрайона были отведены с линии окопов в тыл. К весне 1920 года инициатива на фронтах перешла к красным, и 24 марта в дивизион пришла телеграмма с приказом о возвращении в Москву в полном составе.

Другой характерный эпизод относится к участию 1 — го отдельного тяжелого дивизиона батарей «Б» в боях с белополяками. 14 мая 1920 года инспектор артиллерии 16-й армии телеграммой № 62 приказал «привести в боевую готовность хотя бы одну батарею за счет других батарей дивизиона». В «возможную боевую готовность» была приведена 1 — я батарея дивизиона, получив за счет разукомплектования других батарей две шестидюймовые пушки «Шнейдер», трактора «Рустон» и «Ломбард», два трехтонных грузовика, шесть парных повозок, две хозяйственные двуколки, две кухни, одну санитарную линейку, 150 красноармейцев, пять человек комсостава и 31 лошадь. «Таким образом, выделив 1-ю батарею в боевую готовность, дивизион подорвал готовность 2-й батареи и окончательно лишил жизненной способности 3-ю батарею». Батарее была поставлена боевая задача по борьбе с бронемашинами противника на участке шоссе Рогачев-Бобруйск. «В смысле выбора позиций придется принять во внимание тяжесть системы и тракторов при разведке пути, проходимость для грузовиков, которые совершенно не могут идти по песку и топким местам, и подход к позиции тракторов, причем до самой позиции на тракторах дойти безусловно не придется, так как облако дыма днем и пламя ночью сразу обнаружат ее противнику; а придется оставаться на месте стоянки тракторов /как передков в 1 или 1,5 верстах от самой позиции и дотягивать орудия на лошадях», В силу изменений оперативной обстановки и недостатка артиллерии у красных батарея вела огонь и по другим целям — по предполагаемым местам расположения батареи противника, блиндажам, а также вела заградительный огонь.

Использование буксируемой тяжелой артиллерии в период Гражданской войны всецело зависело от наличия механической тяги. Далеко не новые тракторы Красной армии, поставленные в Россию в 1916–1917 годах, во фронтовых условиях изнашивались, В результате наличие исправных тракторов в РККА оставляло желать лучшего, составляя в частях ТАОН за период Гражданской войны от 10 до 25 % необходимого количества. К началу 1920 года положение несколько улучшилось, в первую очередь за счет взятых на Южном фронте трофеев, а также после ремонта тракторов на заводах в Москве. К началу зимы 1920 года, после разгрома всех белых армий на Юге России, красные пополнили свою матчасть многочисленными трофеями, правда, большинство из них были захвачены в неисправном или крайне изношенном состоянии. Например, в 1-м Отдельном тяжелом дивизионе батарей литера «Г» по штату полагались 27 тракторов, но на 1 января 1920 года числился один неисправный трактор. К 1 декабря того же года за счет пополнения из трофеев после разгрома белых армий на Юге России в дивизионе имелись один трактор «Рустон», два — «Ломбард» и три — «Клейтон». Об их состоянии командир и военком рапортовали 7 декабря 1920 года: «Незначительная работа, доставшаяся тракторам дивизиона, показала, что большинство их мало пригодно для службы в дивизионе. Не имея никаких повреждений, они, в силу изношенности главных частей двигателя, потеряли некоторую долю своей мощности и очень слабо тянут орудия даже полчаса по совершенно плотной и ровной дороге». Далее руководство дивизиона просило снять ответственность «в случае предъявления требования, непосильного для тракторов в настоящем их состоянии (вроде перехода к Перекопу в 160 верст)».

Опыт Гражданской войны наглядно показал, что без организации собственной тракторной промышленности не только дальнейшее развитие отечественной тяжелой буксируемой артиллерии, но и поддержание ее в боеготовом состоянии было невозможно. Создание тракторной промышленности стало неотложной задачей нового Советского государства.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК