Открыто давление воздуха

Первым ученым-физиком, всерьез обратившим внимание на материальность воздуха и его влияние на окружающие тела, был великий итальянский механик и астроном Г. Галилей. В 1638 г. он проводил свои исторические опыты с шарами, которые бросал вниз с наклонной Пизанской башни. При этом Галилей установил, что свободному падению тел препятствует воздух. В пустом пространстве тела разных масс и форм падали бы одновременно, с одинаковым ускорением.

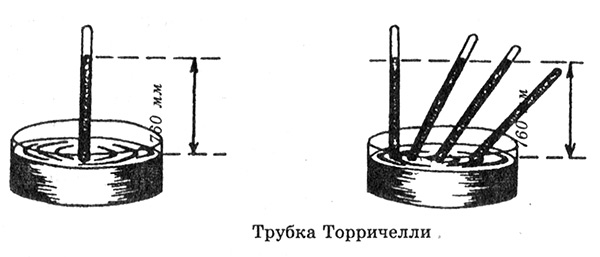

Спустя некоторое время после этих опытов, в 1643 г., было открыто атмосферное давление. Его обнаружил другой итальянский физик — Э. Торричелли, устроивший специальный опыт. Он использовал открытый сосуд с ртутью и полую стеклянную трубку, запаянную с одного конца. Длина трубки равнялась 1 м. Ее также заливали ртутью. Торричелли закрыл отверстие трубки, перевернул ее и в таком виде вертикально опустил в сосуд с ртутью. Затем он открыл отверстие трубки, находящееся на ее конце, погруженном в сосуд. Однако ртуть из трубки не вылилась.

Уровень жидкого металла лишь немного понизился, опустившись до 760 мм. Высота столба ртути составляла, т. о., 760 мм, а выше находилось пустое пространство. Если следовать физике Аристотеля Стагирита, служившей в то время фундаментом науки, то получается, что именно пустота препятствует дальнейшему убыванию ртути. «Природа боится пустоты», — учил Аристотель. Однако добросовестного экспериментатора Торричелли эти устаревшие, ложные учения не устраивали. Если природа боится пустоты, то откуда вообще взялось пустое пространство в трубке? И почему оно столь странно себя ведет?

Пустота, названная впоследствии торричеллиевой, действительно вела себя в высшей степени странно. Торричелли проделал множество опытов, подтвердивших, что уровень ртути в трубке меняется, но при этом остается неизменным относительно поверхности ртути в открытом сосуде. В своих опытах физик наклонял трубку и наблюдал, как ртутный столбик ползет вверх. Чем острее был угол наклона, тем выше по трубке полз металл и тем меньше оставалось на ее конце пустого пространства. Но если замерить высоту уровня ртути не относительно стенок трубки, а относительно поверхности жидкого металла в сосуде, то высота ртутного столба останется неизменной и будет равна 760 мм. Ясно, что происходило это вовсе не под «особым влиянием» пустоты. К слову, никакой абсолютной пустоты в пространстве над ртутью в торричеллиевой трубке не было. Там находились пары ртути. Как бы то ни было, их давление столь ничтожно, что не будет ошибкой пренебречь им.

Ученый совершенно верно связал странности поведения металла с атмосферным давлением. На поверхность ртути в открытом сосуде давит воздушный столб. Поскольку воздух не проникает в область торричеллиевой пустоты внутри трубки, то давление внутри жидкого металла в этой трубке зависит лишь от давления, приходящегося на поверхность ртути в сосуде. А это означает, что ртуть в трубке Торричелли находится под давлением, равным атмосферному. При определенной величине давления воздуха высота ртутного столба остается постоянной. Длина столба при наклоне увеличивается, а вот высота, отсчитываемая по вертикали, не меняется до тех пор, пока не изменится давление воздуха.

Торричелли высмеивал отсталое представление о легких и тяжелых телах, основанное на ложном учении Аристотеля. Давление атмосферы порождает, как и давление жидкостей, выталкивающую силу. Именно Торричелли первым обратил на это внимание. Ученый показал, каковы были бы рассуждения мифических персонажей, если бы они действительно существовали и развивали собственную физику. Морские нимфы сочли бы древесину, тяжелую в воздушном океане, легкой в своей родной среде. Жители ртутного моря почитали бы за легкие все тела, кроме золота. А вот живущие в огне саламандры каждое физическое тело, включая и воздух, нашли бы тяжелым.

В существовании выталкивающей силы может убедиться всякий, кто наблюдал полет воздушного шара или дирижабля. Эти тела поднимаются вверх именно потому, что их выталкивает архимедова сила, порожденная атмосферным давлением. Силу выталкивания следовало бы назвать торричеллиевой, но Архимед открыл ее раньше для жидкостей. Дирижабли заполняются водородом или более безопасным гелием. Воздушные шары наполняются горячим воздухом, который «легче» прохладного. Точнее, плотность горячего воздуха низка, оттого его вес меньше.

Приведенное объяснение полета воздушных шаров и аэростатов несколько упрощенно. В действительности на шар действуют многочисленные внешние и внутренние силы. Если влияющая на деревянную пробку и любое твердое тело выталкивающая сила порождена разностью давлений на нижнюю и верхнюю части такого тела, то в случае с давлением на оболочку шара (аэростата) сила выталкивания порождается разностью давлений газа внутри и снаружи оболочки.

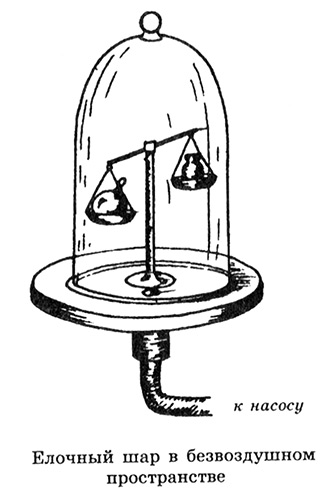

Есть и более простой способ наблюдать, как воздух выталкивает тела. Для этого достаточно вооружиться стеклянным колпаком, из под которого можно откачать насосом воздух, а также рычажными весами, набором аптекарских гирь и елочным шаром. Шар, полый внутри, следует залить в месте отверстия воском, добившись герметичности.

Затем нужно положить шар на чашу весов и уравновесить его гирями. После этого весы помещаются под колпак, откуда начинает выкачиваться воздух. По мере того как давление воздуха под колпаком будет падать, шар перевесит гири. Его истинный вес оказался больше потому, что на заполненный воздухом шар действовала выталкивающая сила, уменьшающая вес. Как только сила Архимеда значительно уменьшилась, шар приобрел почти истинный вес.

Завершая разговор об открытиях Торричелли, нужно отметить, что благодаря этому ученому была найдена единица измерения давления под названием миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.), которая долгое время с успехом использовалась в силу своей наглядности.

Ныне она не применяется в физике, где была вытеснена паскалем и баром. Если до конца соблюдать точность, то вместо бара используется его производная — миллибар (мбар), представляющий 1/1000 бара. Один миллибар приближенно равен нормальному атмосферному давлению, а именно 750 мм рт. ст.

Паскаль (Па) принят Международной системой единиц и равен 0,01 мбара. Сейчас миллиметры ртутного столба применяются только метеорологами.

Сегодня известны физические причины, вызывающие давление воздушного столба. Всякое давление газа есть результат ударов его частиц (молекул) об окружающие тела. Газовые частицы непрерывно движутся на большой скорости, оттого их суммарные удары о какую-то поверхность приводят к тому же эффекту, как если бы на эту поверхность давило какое-то твердое тело. Главным условием давления является ограниченность объема. Если газ ничем не ограничен, то он разлетается в мировом пространстве, хаотически рассеивается и теряет возможность оказывать давление.

Иначе обстоит дело на космических кораблях, которые представляют собой замкнутое пространство. Не так давно, незадолго до начала космической эры, некоторые ученые спорили, будет ли воздух на борту космического корабля иметь давление. Ответ на этот вопрос очевиден сам по себе и подтвержден в настоящее время многократными космическими полетами. Замкнутое пространство поддерживает давление воздуха на космическом корабле. Молекулы постоянно ударяются о стенки и не разлетаются.

Давление планетной атмосферы весьма своеобразно, поскольку воздушная оболочка имеет лишь одну границу — нижнюю, т. е. поверхность планеты (Земли). Верхней границы для земного воздуха не существует, поскольку за пределами атмосферы начинается космическое пространство. В силу этой причины наша планета через 3 млрд лет утратит свою газовую оболочку. Атмосфера полностью улетучится в космос. Сейчас же она удерживается за счет сил гравитации.

Покинуть гравитационное поле Земли можно лишь на скорости 7,9 км/с, а большинство молекул не способны развить такую скорость. Они чересчур медлительны, а потому не могут улететь в космос, но парят над земной поверхностью, образуя воздушный слой. Естественно, парить постоянно под действием притяжения медленные молекулы не могут. И они периодически падают на земную поверхность и находящиеся на ней тела. Поскольку число частиц воздуха очень велико и достигает 27 на 1024 частиц на 1 м3, то на нас непрестанно обрушивается град молекул. Этот град создает вес воздуха, а попутно и атмосферное давление на земную поверхность.

Таким образом, давление воздуха по своей природе тесно связано с весом. Но разница между этими силами есть. Давление воздуха направлено равномерно во все стороны, потому что он, будучи газом, стремится разлететься во всех направлениях. Вот почему давление действует на тела на дне воздушного океана со всех сторон.

А вот вес по своему действию сонаправлен с силой земного притяжения. Причина столь тесной взаимосвязи между двумя разными силами коренится в том, что гравитация создает ограничение для разлета газовых молекул атмосферы, заменяя собой отсутствующую стенку «сосуда», в который заключен воздух. А если есть стенка, пусть и ненастоящая, то получается замкнутое пространство, в котором воздух обладает давлением.

Величина атмосферного давления, приходящегося на тело человека, составляет 200 кН (килоньютон). Получается, что воздушный столб давит на нас с силой 20 т! Обычно в некоторых учебниках или популярных книгах, особенно устаревших, подчеркивается, что человек «адаптировался» к столь чудовищному давлению и не замечает его. Давления этого мы действительно не замечаем, но совсем по другим причинам. Адаптироваться к жизни под прессом, увы, невозможно.

Атмосферное давление не причиняет нам ни малейшего вреда лишь потому, что само себя компенсирует, а также компенсируется внутренним давлением организма. Вспомним, что площадь человеческого тела равняется 2 м2. Стоит разбить 20 т на эту солидную площадь, как получится сравнительно скромная величина — 10 г/мм2. Полученное нами значение является физической постоянной — нормальным атмосферным давлением. Оно, как видно, невелико.

Нельзя забывать и о том, что воздух давит на человека со всех сторон, а не только сверху. Оттого спинной хребет не претерпевает никаких существенных нагрузок. Нижняя и верхняя половины тела придавливаются друг к другу с одинаковой силой, равной 5 кН, т. е. 500 кг. Но и опять внутренние органы не расплющиваются. Они спокойно переносят фантастические нагрузки, поскольку площадь соприкосновения половин тела насчитывает 1000 см2, а потому давление остается прежним по значению — 10 г/мм2.

Кроме того, внутреннее давление человеческого тела компенсирует наружное сдавливание. Впрочем, происходит так не всегда. Например, в суставах давление в сравнении с атмосферным ничтожно. В результате головки костей прочно держатся в суставных впадинах: они туда вдавливаются силой атмосферы. Хитрое устройство, изобретенное природой, защищает нас от вывихов. Удержать суставы столь крепко сцепленными и при этом подвижными каким-либо другим способом не удалось бы.

Страшно представить, что случилось бы с человеком, имей мы другое анатомическое строение. Каждому из нас доводилось брать со стола различные предметы — книги, листы бумаги, деловые папки и т. д. Эти предметы плотно прилегают к крышке стола, поэтому любой скажет, что между поверхностью стола и лежащей на ней книгой, например, ничего нет. Оба объекта тесно соприкасаются. Физик обязательно оспорит положение. Он знает, что поверхности тел неровные, а потому между столом и книгой всегда есть прослойка воздуха.

Полностью устранить эту прослойку невозможно, т. к. предельно выровнять поверхность стола или книги не получится. Но это даже к лучшему. На книгу обычного формата действует давление воздуха с силой около 28 кг. Разумеется, мы этого давления не замечаем, т. к. оно уравновешивается противодавлением тонкого воздушного слоя, находящегося под книгой и отделяющего ее от стола. Если хотя бы значительно сократить его толщину, то человеку придется в буквальном смысле слова отрывать книгу от стола, прилагая физическую силу, как если бы речь шла о поднятии груза в 20–25 кг. Естественно, книгу поднять получится, но она будет сильно изорвана.

Известен и более наглядный пример. В старых учебниках по физике, как школьных, так и университетских, по традиции непременно помещали классический рисунок магдебургского опыта. Шестнадцать лошадей пытаются разнять два полушария, надежно скрепленных давлением воздуха. Автор эксперимента — просвещенный бургомистр О. фон Герике, знаменитый изобретатель воздушного насоса. Этот человек, прозванный современниками «германским Галилеем», одним из первых поверил в существование воздушного давления и реально оценил фантастическую мощь последнего.

Всего бургомистр провел множество самых разнообразных опытов, как тогда говорили, «над безвоздушным пространством». Но эксперимент с двумя упряжками лошадей вошел в историю, поскольку стал настоящим событием в науке. Он проводился 8 мая 1654 г. в чрезвычайно торжественной обстановке. Политическая ситуация в Германии и Европе в целом в ту пору была крайне нестабильной, однако на удивительное зрелище съехались многие князья и сам император.

Не все знают, где конкретно проходил этот эксперимент. Нередко доводится встречать ошибочное заключение, будто бы событие имело место в городе Магдебурге. Герике был бургомистром Регенсбурга, в истории которого магдебургские опыты стали самым знаменательным событием. К слову, не так давно, в середине 1980-х гг., местные власти, обеспокоенные тем, что городок почти никто не посещает, решили периодически устраивать для привлечения гостей эксперимент с полушариями и лошадьми. В те времена опыты также носили характер рекламы, но на сей раз это была реклама научного открытия, которое могло пройти незамеченным. Медные полушария названы магдебургскими в честь города, в котором были изготовлены.

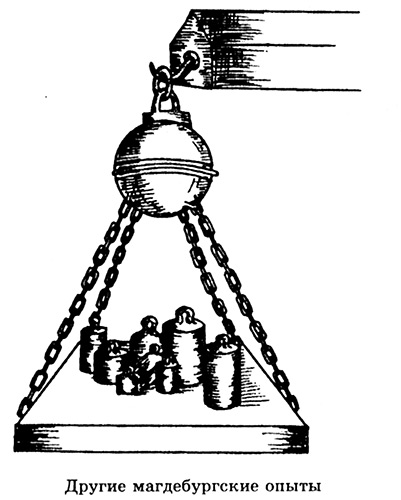

Сам фон Герике описал свои эксперименты в книге «Так называемые новые магдебургские опыты над безвоздушным пространством…», вышедшей в Амстердаме в 1672 г. Опыт с лошадьми изложен в главе XXIII. Герике сообщает о том, как по его заказу изготовили медные полушария диаметром 36,9 см, к которым были прикреплены 4 кольца для продевания канатов от упряжки. Одно из полушарий было снабжено краном для откачки воздуха.

Фон Герике пишет следующее: «В кран вставлена была трубка воздушного насоса, и был удален воздух внутри шара. Тогда обнаружилось, с какою силою оба полушария придавливались друг к другу через кожаное кольцо. Давление наружного воздуха прижимало их так крепко, что 16 лошадей рывком совсем не могли их разнять…». В строгом смысле слова, к полушариям была приложена сила только 8 лошадей, а противоположная упряжка создавала противодействие. С тем же успехом можно было бы закрепить полушария на стене каменного дома и заставить восьмерку лошадей тянуть их в направлении от стены.

Эти восемь лошадей развивают тягу, равную 20 т. Она оказалась недостаточной, чтобы разъединить полушария, столь сильно сдавливал их воздух. «Но стоило поворотом крана открыть свободный доступ воздуху, и полушария легко было разнять руками», — сообщает далее фон Герике. Нелишне будет напомнить, что железнодорожные вагоны имеют массу в пределах 20–22 т. То есть давление воздуха приближенно равнялось весу вагона.

От лошадей требовалась задача, равная перемещению вагона, не поставленного на рельсы. И неудивительно, поскольку величина давления, приходившегося на каждое полушарие, насчитывала 1 т! Кто-то может возразить, что лошадь способна везти тонну. Это верное замечание, вот только лошадь везет ее на телеге. Магдебургские полушария являлись телегой без колес. От этого масса «воздушного груза» составила свыше 20 т. Чтобы разорвать полушария, потребовалось бы употребить силу 26 лошадей вместо 16.

Строго говоря, полного вакуума внутри полушарий никогда не было. Получить глубокий вакуум и сегодня технически нереально, в XVII в. же это была неосуществимая задача. Поэтому сжимало полушария не атмосферное давление, а разница давлений — атмосферного и сверхнизкого внутреннего. Следует оговориться и касательно другого момента. Использовать 26 лошадей для разрыва полушарий вовсе не обязательно. Роль второй упряжки опять-таки вполне может сыграть прочная каменная стена.

Это прекрасно понимал, видимо, и автор эксперимента фон Герике. Достаточно сказать, что в последующих Магдебургеких опытах мы уже не встречаем никаких двойных упряжек. Герике разрывал полушария грузами и прочими способами. Например, он подвешивал полушария на крюк и прикреплял к нижнему платформу, на которую накладывал грузы.

Видоизмененный вариант полушарий Герике представляют собой присоски, которыми обязательно пользуются грабители и шпионы экстра-класса в кинофильмах. Посредством таких присосок человек якобы обретает возможность передвигаться по стенам. Создатели кинопродукции никого не обманывают. Присоски действительно способны удержать человека, поскольку из-под них выкачивается воздух. Резина плотно прилегает к поверхности стены, а ничтожно низкое давление скудной воздушной прослойки не может скомпенсировать давления воздуха.

Площадь одной такой присоски равняется 70 000 мм2. Это означает, что устройство способно выдержать вес до 700 тыс. г, или 700 кг! Поскольку глубокого вакуума создать такая присоска не может, ее сила значительно меньше. И тем не менее очевидно, что человек в состоянии удержаться всего на одной присоске. Ловкие режиссеры показывают гораздо более захватывающие сцены с использованием присосок. Например, когда человек срывается со стены или с крыши скоростного поезда, и от смерти его спасает только присоска. Корректны ли эти сцены с точки зрения физика? Вполне! Падение со стены в изображаемых сценах занимает по времени около 3 с. За это время человек под действием ускорения утяжеляется до 235 кг. Именно такая нагрузка приходится на присоску. Даже если падение будет длиться 5–6 с, присоска все равно исправно выполнит свою задачу.

Падение со скоростного поезда длится примерно 1 с (на самом деле сцена занимает несколько меньше времени). Вес человека увеличивается за счет сил инерции, сообщающих ему ускорение 28 м/с2. Нетрудно подсчитать, что среднего роста и телосложения мужчина в такой момент будет оказывать на присоску нагрузку в 2240 Н (ньютонов), что соответствует в нормальных условиях весу 224 кг. Это приближенно равно 3-кратной перегрузке, которую легко выдерживает тренированный человек. Присоска опять-таки справляется с поставленной перед ней задачей.

Между прочим, именно присоски больше всего убеждают в том, что давление воздуха направлено равномерно во все стороны. Ведь с их помощью киногерои двигаются по вертикальным поверхностям и потолкам, следовательно, воздух одинаково давит и вбок, и даже вверх.

В заключение этого разговора следует рассказать о вакууме. Аристотель верил, что пустоты не существует, и до известной степени был прав. Неужели Торричелли ошибался и все его старания опровергнуть точку зрения античного философа были пустой тратой времени и принесли вред науке? Отнюдь. Так рассуждать нельзя. В свое время Аристотель спорил с Платоном, Галилей спорил с Аристотелем, Пуанкаре объявил, что Земля не вращается, и тем самым опроверг Галилея.

И тем не менее каждый из этих мыслителей и ученых был по-своему прав, поскольку изучал законы мира с новой позиции. Судить этот вечный спор нельзя, поскольку в нем нет неправой стороны. Галилей не поддерживал Платона, когда опроверг физику Аристотеля. Пуанкаре не восстанавливал авторитет Стагирита, когда оспаривал великого итальянца. Так склонны думать лишь люди с плоским мышлением, тщетно пытающиеся «навести порядок в науке».

Пустота есть, и одновременно ее нет. В мире нет абсолютной пустоты, однако есть та пустота, против которой восстал Аристотель. Вакуум представляет собой особое состояние материи, обладающее минимальной энергией. Оно почти свободно от частиц вещества, но насыщено физическими полями и различными волнами. Из энергии полей и волн способны возникать виртуальные частицы, которые при подходящих условиях «материализуются» — становятся реальными. Вакуум не терпит пустоты и сам порождает вещество.

Физический вакуум, как видно, не является абсолютной пустотой. В еще меньшей степени ей является космический вакуум. В мировом пространстве рассеяно колоссальное количество вещества — межзвездного газа и пыли. Плотность этого газа ничтожна, однако на каждый 1 см3 самого глубокого вакуума в среднем приходится 1 атом вещества. Если бы человек обладал способностью двигаться с околосветовой скоростью, то на собственном опыте убедился бы в насыщенности космоса газо-пылевым веществом.

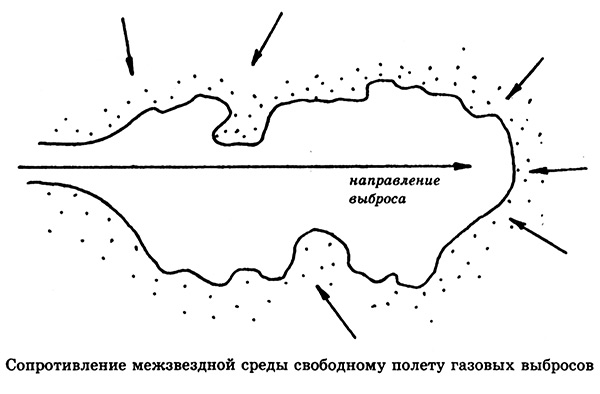

Если воздух на Земле оказывает сопротивление летящему снаряду, то в межзвездном пространстве сильно разреженный газ будет противодействовать полету космонавтов. Астрономы не раз наблюдали объекты, которые движутся со скоростью, близкой к световой. Это газовые струи, извергаемые некоторыми галактиками. На первый взгляд, газ в вакууме не должен встречать никакого сопротивления. Поскольку же скорость струй чудовищно велика, то для них межзвездная среда уплотняется и превращается в серьезную преграду. Поэтому астрономы наблюдают неизбежное торможение галактических выбросов.

Но скорость планет, обращающихся вокруг звезд, невероятно низка. Скорость движения самих звезд также ничтожна в сравнении со световой. Наиболее быстрая планета Солнечной системы Меркурий движется вокруг Солнца со скоростью 0,00016с, где с — скорость света (300 000 км/с). Скорость самого Солнца равна 0,0008с, т. е. всего лишь в 5 раз больше. Сопротивление заполняющего космический вакуум газа для планет и звезд исчезающе мало. Эти тела движутся в пустоте.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК