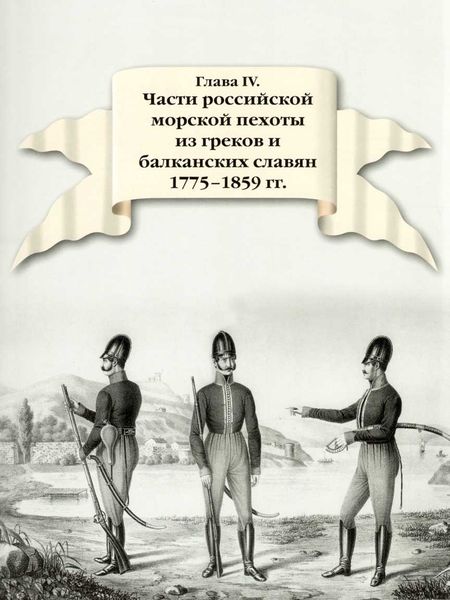

Глава IV Части российской морской пехоты из греков и балканских славян 1775–1859 гг.

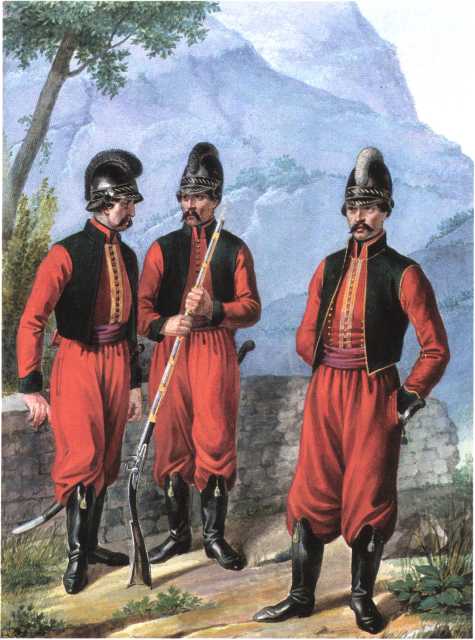

Рядовой, унтер-офицер и офицер балаклавского Греческого пехотного батальона в форме образца 1797 г. Литография 1844 г. (РГПИБ).

Библиография и источники.

Материалы для истории русского флота. Ч. XV. СПб., 1895.

Сафонов С. Остатки греческих легионов в России или нынешнее население Балаклавы. // Записки Одесского общества истории и древностей. T. I. Одесса, 1844.

Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Ч. VI. СПб., 1900.

Ф.Ф. Ушаков. Сборник документов. T. I. М., 1951.

РГВИА. Ф.1. Оп. 1. Д. 21532; Ф. 52. Оп. 1.Д. 129. Ч. 4, 5; Д. 165. Ч. 1; Д. 199; Д. 202. Ч. 31; Д. 309. Ч. 58.

С началом в 1768 году русско-турецкой войны граф А.Г. Орлов при подготовке первой Архипелагской экспедиции большие надежды возлагал на помощь греческого населения Морей. В ходе переговоров с влиятельным капитаном Стефаном Мавромихали русские резиденты обещали грекам покровительство России и щедрые награды. Мавромихали развил энергичную деятельность, и с прибытием 18 февраля 1770 г. в Витулло эскадры Г.А. Спиридова греки подняли восстание. Вскоре к ним присоединились албанцы, сербы, черногорцы[48]. Тысячи добровольцев поступили на русские корабли и участвовали во всех сражениях и десантах морских сил графа Орлова в 1770–1774 гг. (см. Главу III) Эти отряды, независимо от национальности, получили общее название Албанского войска.

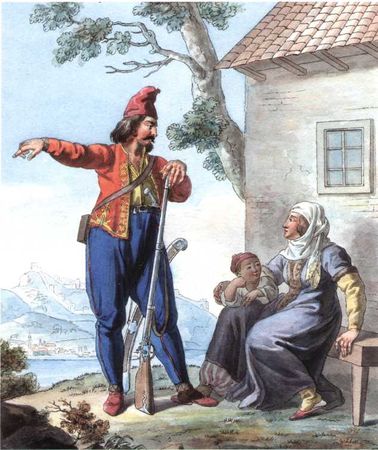

Арнаут. Раскрашенная гравюра Х.-Г. Гейслера 1799–1801 гг. по рисунку, сделанному им во время путешествия по Крыму в 1793–1794 гг. (РГБИ). На гравюре изображен реальный повседневный облик воинов Греческого полка в конце XVIII в.

После заключения 10 июля 1774 г. Кучук-Кайнарджийского мирного договора греки оказались в трудном положении. Русские войска должны были покинуть Архипелаг. Местных же добровольцев и их семьи ожидало мщение турок. В связи с этим они обратились к графу А.Г. Орлову-Чесменскому, который 2 сентября 1774 г. объявил им от имени императрицы: «За оказанные вами дела, которые неоднократно доказали ваше мужество, храбрость, верность, рвение, великодушие и ревность, чрез кои прославили оружие собственного вашего отечества и имена в высокославной Ее Императорского Величества службе во все время минувшей войны, следуя непобедимым Российским знаменам, окропленным собственною вашею кровью во всех сражениях и отпорах оной войны, того ради мы и определили, что все те майоры, капитаны, обер и унтер- офицеры и нижние служители всякого звания из вас, которые пожелают продолжать Ее Императорского Величества службу и переедут в Россию, будут иметь навсегда пожалованных им чинов достоинства, воинские почести и жалованье таковое ж, как и ныне имеют, да и впредь могут надеяться на награждения в повышении чинов каждый, когда оное заслужит так, как настоящий нам единоземец; для сего, по удовольствовании каждого заслуженным им жалованьем, перевезены будут на казенном иждивении, производя им жалованье и впредь, притом спомоществуемы будут не только на пути, но и где определены будут, человеколюбивейшим и ласковейшим образом не только с ними самими, но и со всеми их семьями и сродственниками, которые с ними самими приедут, и с единоземцами их, кои захотят также следовать с ними в Россию». Волонтерам, желавшим переехать в Россию позднее, гарантировалось, что они «будут расположены и приняты с теми же выгодами и преимуществами, как и те, которые отправляются теперь».

Успокоенные Орловым греки послали в Петербург майора Константина Георгия и капитана Стефана Мавромихали. Екатерина II милостиво приняла депутатов и 28 марта 1775 г. утвердила 21 пункт, на основании которых греки с семьями переселялись в Россию. Учитывая морские навыки добровольцев и их ненависть к туркам, императрица решила содержать Албанское войско при Черноморском флоте. Грекам выделялись земли в новоприсоединенных крымских крепостях Керчь и Еникале, «учинив свободный и вольный в тех местах порт». Строительство храмов, домов и укреплений оплачивала казна. Военнослужащие полностью освобождались от податей. Для решения мелких дел создавался суд из греческих офицеров. Оружие и снаряжение Албанское войско получало от казны, причем в мирное время греков запрещалось употреблять «вне пределов их». Учредив на этих основаниях Албанское войско, Екатерина II дальновидно решила сразу несколько задач. Во-первых, она спасла преданных греков и арнаутов, чем укрепила авторитет России среди христианских народов. Во-вторых, получила ценные кадры для дальнейших действий против турок в Архипелаге и на Балканах. В-третьих, усилила молодой Черноморский флот опытными моряками и морскими пехотинцами. В-четвертых, создала в новых крепостях противовес недружелюбному татарскому населению.

В 1775 году греки переселились в Керчь и Еникале. Здесь они попали под внимание вице- президента Военной коллегии, Новороссийского генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина. Князь выделил грекам 50 тысяч рублей и велел снабдить их скотом. Кроме того, Потемкин, «судя по малой округе земли, принадлежащей помянутым двум крепостям, приискал для сего общества наивыгоднейшее к жизни и изобильное всем приморское место около Таганрога». Желающим поселиться на новом месте предоставлялись те же права и льготы, что и в Крыму. К 9 июля 1776 г. Албанское войско насчитывало 1077 офицеров, священников и нижних чинов, а также 216 неслужащих «албанцев» при 1 докторе.

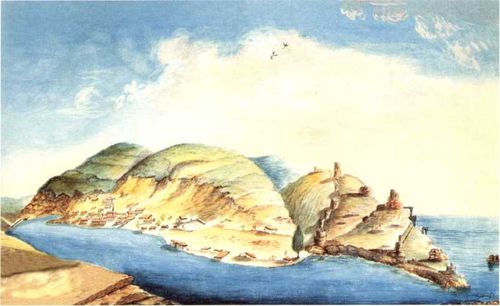

Вид Балаклавского залива. Акварель 1798 г. (РГА ВМФ).

Мирная жизнь греков продолжалась недолго. В 1777 году крымские татары начали междоусобную войну. Россия, поддерживая лояльного хана Шагин-Гирея, оказала ему вооруженную помощь в борьбе с протурецкой оппозицией. Командовавший русскими войсками в Крыму генерал-поручик князь А.А. Прозоровский свидетельствовал: «Во время открывшегося в сем полуострове генерального во всей земле мятежа, войско Албанское взято мною из Ениколя и употреблено было по сродности их в горы, где под начальствованием секунд-майоров Саблера и Деева и, наконец, г. генерал-майора и кавалера Потемкина, прошедшего 1777 года с декабря месяца до самого окончания мятежа, по б число настоящего течения (то есть, по 6 февраля 1778 г. — А.К.) во всех сражениях с бунтующими татарами, от вышнего до нижнего, с отменною храбростью, поражали повсюду неприятеля и доказывали при всяком случае в глазах начальников своих ревностное к Высочайшей службе усердие». Упомянутый генерал-майор П.С. Потемкин писал: «Албанское войско, находящееся с начала учинившего генерального бунта в Крымском полуострове противу татар, очищая горы от самой Кафы чрез Качу и до Янисуля, поражало повсюду татар с отличным мужеством, ревнуя к службе Ее Императорского Величества; потом под моим начальством в четыре атаки, а именно при деревне Бейсале, в деревне Илисуле при поражении нурадин-султана с его толпою, на Каче за Бакчисараем и наконец в Черкес-Кермене при отличной неустрашимости изъявило новые опыты усердия к службе <…> Невозможно иметь более мужества, отважности и усердия к службе, колико оное войско изъявило». 11 февраля 1778 г. на реке Каче князь Прозоровский выдал Албанскому войску похвальный аттестат и отпустил греков в Еникале.

После замирения Крыма князь Г.А. Потемкин обратил особое внимание на Албанское войско, столь хорошо зарекомендовавшее себя во время мятежа. «Войско под именем албанцев составлено почти все из греков, — докладывал князь императрице. — Я в сходственность пользе и их желанию осмеливаюсь представить Вашему Императорскому Величеству о сформировании из оного пехотного Греческого полка в двенадцати ротном комплекте, полагая вместо гренадер две роты наподобие турецких даль-калычей, то есть атакующих на саблях. Сильное оных стремление и удобность сабель, особливо на неровных местах, преимуществует много перед штыками, единственным оружием наступательных войск европейских. Именованию рот в сем полку не благоволите ли, Ваше Императорское Величество, быть по славным званиям древней Греции».

Названия рот или экатондархий предполагались следующие: Афинская, Спартанская, Фивская, Коринфская, Фессалийская, Македонская, Микенская, Сикионская, Ахейская, Ионическая, Эпирская и Кефалонийская. Доклад князя Потемкина был утвержден императрицей 3 августа 1779 г., после чего в Таганроге началось формирование Греческого полка штатной численностью 1762 человека. Полк планировалось создать по мушкетерскому образцу, имея два батальона, в каждом из которых 5 обычных рот и 1 рота «атакующих на саблях».

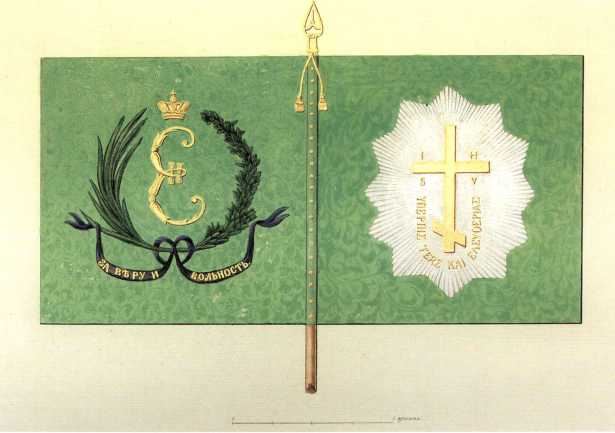

Ротное знамя Греческого пехотного полка образца 1779 г. Акварель из «Исторического описания одежды и вооружения Российских войск…». Часть VI. Лист № 890. (ВИМАИВиВС).

К сентябрю 1779 г. в списках Албанского войска значились 102 офицера и около 900 нижних чинов. Из них в Керчь-Еникале находились 592 человека, в Таганроге 288, в Збурьевском ретраншементе 130. Часть людей была в «дальних отлучках», в том числе в поездках за своими семьями. Однако руководивший формированием Греческого полка полковник Антон Дмитров встретил серьезные препятствия со стороны греков, не желавших переходить из Крыма в Таганрог. Поскольку реальная численность волонтеров оказалась в два раза меньше штатной, пришлось сокращать число рот. По армейскому порядку каждый батальон при выступлении в поход оставлял 1 роту на квартирах для охраны имущества и солдатских семей. В Греческом полку, служившем только в своем расположении, этого не требовалось. Кроме того, князь Г.А. Потемкин вообще считал целесообразным иметь в пехотных полках вместо 12 слабых рот 8 рот усиленного состава. В итоге, Греческий полк сформировали лишь к 1783 году в составе 8 рот. Для полка сделали белое полковое и 9 ротных зеленых знамен (девятое знамя, видимо, так и осталось не врученным). На одной стороне квадратного (120х120 см) полотнища был изображен золотой вензель Екатерины II в зеленом венке, перевязанном фиолетовой лентой с золотой надписью: «За Веру и Вольность». Другую сторону украшал золотой крест, окруженный серебряным сиянием в виде продолговатой звезды. В нижней части сияния надпись «За Веру и Вольность» дублировалась золотыми буквами на греческом языке. Выше надписи стояли четыре греческие литеры, означавшие: Иисус Назарянин, Царь Иудейский. Древки знамен полагались темно-красные, кисти золотые, копья вызолоченные.

С присоединением Крыма к России в 1783 году князь Г. А. Потемкин распорядился перевести Греческий полк в Балаклаву, куда переселить всех греков из Керчи, Еникале и Таганрога. Под Балаклавой грекам выделили земли при деревнях Кадыкой, Комары и Карани. Здесь каждый офицер получил по 60, а нижние чины по 20 десятин земли, которые следовало осваивать «построением порядочных жилищ, равно заведением садов и умножением хлебопашества». В мирное время на полк возлагалась охрана 300-верстного побережья от Севастополя до Феодосии.

Едва устроившись на новом месте, греки стали готовиться к посещению Крыма Екатериной II. Хотя еще в 1779 году Греческому полку предполагалось установить особую униформу, на практике офицеры и нижние чины продолжали ходить в разнообразной национальной одежде. Возможно, именно при подготовке высочайшего смотра Греческому полку сшили красивое обмундирование, различавшееся по-батальонно.

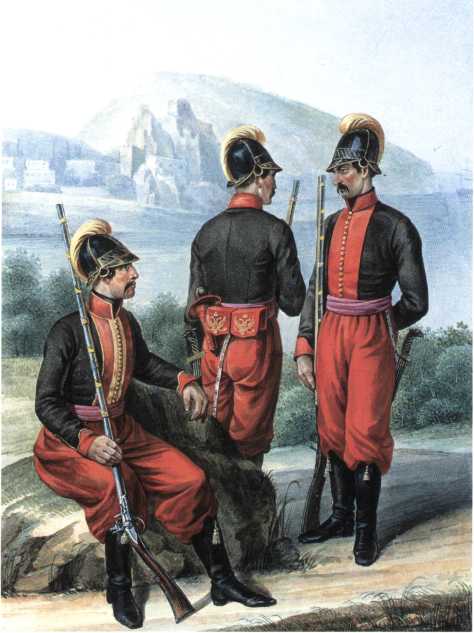

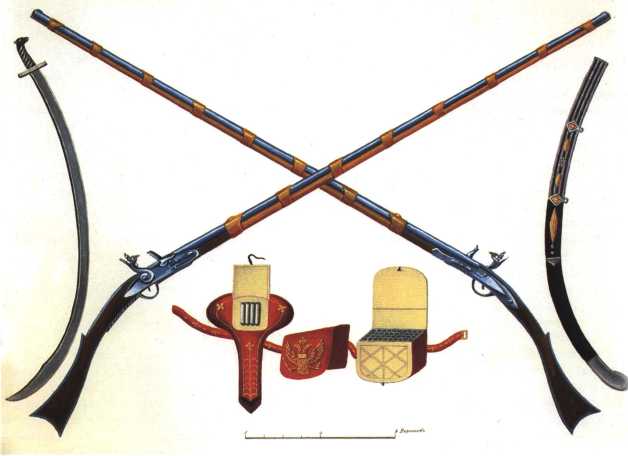

В первом батальоне рядовым полагалась черная, застегнутая на множество медных выпуклых пуговиц суконная куртка с красным воротником, небольшими обшлагами и отворотами на груди. Куртка подпоясывалась розовым шелковым кушаком. Широкие красные суконные шаровары заправляли в короткие гусарские сапоги с серебряными кисточками. На голове греки носили черную плисовую каску с желтыми шелковыми нашивками, вышивными узорами и плюмажем, напоминавшую древнегреческие шлемы. Оружие осталось прежних национальных образцов. Длинное (до 165 см) ружье имело восьмигранный ствол, укрепленный 8 медными гайками на ложе из орехового дерева. Приклад для прочности был обведен железным прутом. Штыка к такому ружью не полагалось. На обшитой серебряным галуном кожаной поясной портупее греки носили саблю с эфесом из черной кости, оправленным серебром. Черные ножны имели серебряную, частично позолоченную оправу. Кроме того, каждый воин надевал еще особую поясную портупею красного сафьяна с вызолоченными медными украшениями, застегивавшуюся спереди под кушаком. К этой портупее у левого бока крепилась вышитая золотом красная сафьяновая кобура, имевшая с наружной стороны под клапаном четыре гнезда для патронов. В кобуру вставляли оправленный серебром пистолет. За спиной на портупее носили два патронташа по 30 патронов каждый. Снаружи патронташи были из красного сафьяна, а внутри из белой кожи. На их крышках вышивался золотой двуглавый орел (см. стр. 92).

Унтер-офицер и рядовые 1-го батальона Греческого пехотного полка. 1779–1797 гг. Акварель из «Исторического описания одежды и вооружения Российских войск…». Часть VI. Лист № 816. (ВИМАИВиВС).

Унтер-офицеры отличались от рядовых узким золотым галуном на отворотах, а также золотым шнурком вокруг воротника и по краю обшлагов. Офицеры вместо курток носили кафтаны, верхняя часть которых выглядела одинаково с куртками унтер-офицеров, а полы обшивались по краям золотым шнурком и имели подбой из красного стамеда. Пуговицы кафтана, кисти сапог и украшения на каске были золотые. Из оружия офицерам полагалась только сабля с серебряным темляком.

Во втором батальоне рядовые имели куртку красную с такими же отворотами и воротником и с темно-зелеными обшлагами. Куртка застегивалась черными шелковыми пуговицами и обшивалась по швам черным шелковым шнурком. Поверх куртки и кушака надевался темно-зеленый суконный спенсер, также обшитый черным шелковым шнурком. У унтер-офицеров на отворотах возле пуговиц нашивался золотой галун. Офицеры, кроме того, имели по швам куртки и спенсера золотой шнурок, а на отворотах куртки три ряда круглых вызолоченных пуговиц. Черную кожаную лакированную каску украшали нашивки и вышивки белого шелка (у офицеров серебряные), а также черный плюмаж (у офицеров белый).

Впрочем, такая эффектная униформа надевалась лишь при особых случаях. В повседневной боевой и мирной жизни греки, судя по изображениям того времени и документам, выглядели гораздо скромнее.

В марте — апреле 1787 г. по ордеру князя Г.А. Потемкина из жен офицеров Греческого полка была составлена Амазонская рота — первое женское военное подразделение России. Командиром роты назначили Елену Сарандову.

Костюм амазонки в 1787 году. Рисунок 1848 г. исполненный со слов капитана Амазонской роты Е.И. Сарандовой. (РГИА).

Ружье, сабля, пистолетная кобура и патронташи Греческого пехотного полка. 1779–1797 гг. Раскрашенная литография из «Исторического описания одежды и вооружения Российских войск..». Часть VI. Лист № 817. (ВИМАИВиВС).

Для амазонок сшили однообразную одежду по цветам Греческого полка — зеленые бархатные спенсеры, обшитые золотым галуном, и малиновые бархатные юбки, также обшитые золотым галуном и золотой бахромой. Белые тюрбаны амазонок украсили золотыми блестками и страусовым пером. Этот «потемкинский сюрприз» вместе с Греческим полком представили императрице во время ее увеселительной поездки 24 мая 1787 г. из Севастополя в красивую Байдарскую долину. Сопровождавший государыню австрийский монарх Иосиф II отметил в своем журнале: «По пути мы видели отряд, человек в тысячу, составленный из далматинцев, греков и выселенцев из Морей, которые в последнюю войну перешли на сторону русских и поселились здесь на побережье. При нашем проезде их заставили произвести примерную атаку на далматскую стать, как выразился князь Потемкин, которому угодно сравнивать ее с атаками наших кроатов. Они повыхватывали сабли, кинулись бегом в лес и в величайшем беспорядке с страшным криком вскарабкались на гору, скорее походя на каких-то облавщиков, чем на настоящих солдат»[49]. Протоиерей Греческого полка отец Ананий встретил императрицу в специальной палатке с Евангелием, крестом, хлебом и солью. Екатерина II вышла из кареты и приложилась к кресту. Князь Потемкин, доказывая врожденную храбрость греков, в том числе и гречанок, предложил Амазонской роте сделать залп. Но государыня отказалась от столь громких аргументов. Статс- секретарь императрицы А.В. Храповицкий в своем журнале записал: «Похвала Албанцам в долине Байдарской; их до 600 выходит с ружьем»[50].

Екатерина II щедро наградила греков, навсегда освободив их от государственных податей с крымских земель. Амазонской роте императрица пожаловала 10 тысяч рублей серебром, а Сарандовой как «амазонскому капитану» прислала драгоценный бриллиантовый перстень[51].

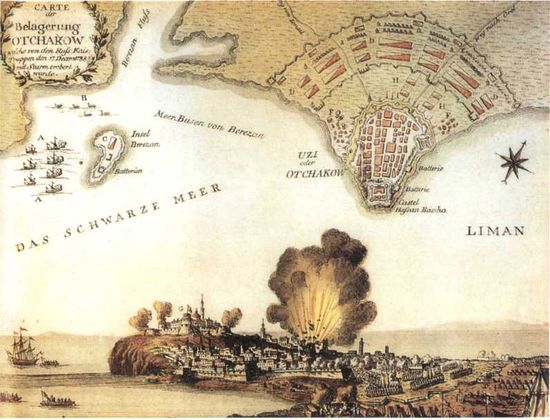

План турецкой крепости Очаков, взятой русскими войсками 6 (17) декабря 1788 г. Австрийская гравюра. 1790-е гг. (ГИМ).

Вскоре грекам пришлось боевой службой оправдывать высочайшие награды. С началом в августе 1787 г. русско-турецкой войны Греческий полк был послан на корабли Черноморского флота. Но капитаны Спиро Рицардопуло и Ламброс Кацонис бросили эскадру контр-адмирала М.И. Войновича и, набрав добровольцев, убежали в Кинбурн. Здесь греки обратились к князю Г.А. Потемкину-Таврическому с просьбой «быть употреблены в действиях против турков». «Удовлетворяя ревностнейшему их усердию», Потемкин 18 сентября 1787 г. велел начальнику Лиманской эскадры контр-адмиралу H.С. Мордвинову «вооружить какое-нибудь небольшое судно и снабдить их оным. Они считают собраться в числе пятидесяти человек и готовы вдаться во всякую опасность, лишь бы только неприятелю сделать вред чувствительный». В начале октября турецкий купеческий корабль, груженый пшеницей, сел на мель возле очаковской батареи Гассан-паши. Ночью с 8 на 9 октября Кацонис на баркасе «Князь Григорий Потемкин Таврический» дерзко сжег этот транспорт, за что Мордвинов пожаловал грекам 100 рублей. Через день, ночью с 10 на 11 октября, Кацонис на своем баркасе и Рицардопуло на яхте «Пчела» разогнали купеческие суда, стоявшие под Очаковом, и одно из них захватили. Скоро за разные подвиги двух храбрых капитанов произвели в майоры. Мордвинов был очень доволен греками и посылал их в самые опасные предприятия. 29 октября 1787 г. передавая командование Лиманской эскадрой капитану бригадирского ранга Ф.Ф. Ушакову, он рекомендовал: «Старайтесь получать сведения с неприятельского берега. Употребите греков для получения языка. Если транспортные суда приходить будут к Очакову, то пересекайте их и в эскадру прикажите приводить, для того можете отряжать к Кинбурну баркасы греческие». После завершения кампании князь Г.А. Потемкин, оценивший храбрость Ламброса Кацониса, поручил ему особую миссию (см. стр. 97–99).

Офицер 1-го батальона Греческого пехотного полка. 1779–1797 гг. Раскрашенная литография из «Исторического описания одежды и вооружения Российских войск…». Часть VI. Лист № 818. (ВИМАИВиВС).

Серебряная медаль «За храбрость на водах Очаковских июня 1788». (Из коллекции M. С. Селиванова). Такими медалями на георгиевской ленте наградили нижних чинов гребной флотилии, участвовавших в сражениях против турецкого флота под Очаковом.

Учитывая положительный опыт, в 1788 году Греческий полк назначили на Лиманскую гребную флотилию, которую возглавил принц К.Г. Нассау-Зиген. Под командованием уже знакомого нам Стефана Мавромихали греки активно действовали под Очаковом. Офицеры и солдаты Греческого полка участвовали 7 июня в отражении турецкого флота, его разгроме 17–18 июня у Кинбурнской косы и окончательном истреблении 1 июля под самой крепостью. Кроме того, из частных греческих судов в Таганроге была сформирована корсарская флотилия. Действуя вдоль турецких берегов и устья Дуная, корсарские суда под командованием волонтеров Георгия Ганале, Галаки Батисто, Димитрия Куцо, Димитрия Кундури, Ивана Мелиси перехватывали и уничтожали турецкие транспорты. 19 мая 1788 г. Потемкин сообщал императрице: «Греки крейсирующие весьма храбро и охотно поступают. Хорошо, коли бы наши морские подобились им»[52]. Светлейший князь велел командующему Черноморским флотом контр-адмиралу графу М.И. Войновичу вести особый учет грекам, а также, чтобы «ради единообразия греки оделись одинаким цветом по их образу: я сукна доброго доставлю, и неприятель бы по сему виду больше бы их уважал»[53].

6 декабря 1788 г. русские войска штурмом взяли блокированный с моря Очаков. Участников морских побед на Лимане наградили особыми серебряными медалями на георгиевской ленте с надписью «За храбрость на водах Очаковских». Принц Нассау-Зиген получил орден Св. Георгия 2-го класса, был произведен в вице- адмиралы и назначен командовать Балтийским гребным флотом против шведов. К сожалению, на этом посту принц не оправдал больших ожиданий (см. Главу III).

Весной 1789 г. Греческий полк опять разместили на судах Черноморского флота. Командующий им граф М.И. Войнович решил провести смелую десантную операцию против важного порта Констанца. 17 апреля из Севастополя вышли 18 легких судов корсарской флотилии лейтенанта И.Г. Бардаки, на которых расположились солдаты Греческого полка под командованием премьер-майора Константина Чапони.

Балаклавские греки. Гравюра по рисунку Е.М. Корнеева из альбома «Les peuples de la Russie» («Народы России»). 1812 г. (РГБИ). Е.М. Корнеев, посетивший Балаклаву в 1804 г., видимо, кроме личных впечатлений использовал при создании данного листа гравюру Х.-Г. Гейслера.

В 8 часов утра 22 апреля 1789 г. под прикрытием артиллерийского огня десант начал высадку. «При начатии с судов пушечной пальбы, — доносил граф Войнович Г.А. Потемкину, — майор Чапано с 322 человеками войск своего Греческого полку и 300 матросов, посадя (их) на баркасы, пустился на берег; хотя с судов и очищаем был берег (артиллерийским огнем), невзирая на сие (десант) встречен турками, как конницей, так и пехотою, но после короткой перестрелки выскочил майор Чапани с своими войсками на берег и, открыв российские знамена, мужественно погнал турок из их оборонительных мест; заняв возвышенную горку у мельниц, (он) пресек им отвод к матерой земле, принудил бежать к берегу, тут (турки) с судов ядрами и картечами встречены были, где довольное число (их) погибло. От Кари-Каманской крепости начало показываться множество конницы, идущей на помощь, но наши войска, уже прогнав из своих укреплений и жильев турок, начали жечь и истощать сие место, которое скоро предали пламени, взяв две пушки медные и довольно добычи; турок убитых нашли 50, сожжено 5 магазинов, наполненных пшеницею, ячменем и сухарями, у самого берега 6 мечетей и множество домов и 15 мельниц, в полон взяли одного турка; дело сие продолжалось 4 1/2 часа, хотя в некоторой отдаленности и собиралось множество турецких войск, но наши, окончив, спокойно возвратились на свои суда с весьма малою потерею раненых и убитых. Флота лейтенант Бардако свидетельствует неустрашимость и мужество майора Чапани и его подкомандных отличными к исполнению долга». За смелую и успешную десантную операцию Бардаки наградили орденом Св. Владимира 4-й степени, а Чапони произвели в подполковники.

Унтер-офицер, рядовой и офицер 2-го батальона Греческого пехотного полка. 1779-1797 гг. Акварель из «Исторического описания одежды и вооружения Российских войск…». Часть VI. Лист № 819. (ВИМАИВиВС).

В мае 1790 г. подполковник К.Ю. Чапони во главе 352 обер-офицеров и нижних чинов Греческого полка прибыл на эскадру контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова. Здесь 23 офицера и 175 сержантов, капралов и рядовых распределили на линейные корабли, а остальных направили на гребные, крейсерские и вспомогательные суда. Выйдя 14 мая из Севастополя, Ушаков вечером 21 мая подошел к Синопу и велел послать три партии легких судов для захвата турецких транспортов. «Крейсерские суда, — докладывал Ушаков, — рассыпавшись в разные места, делали поиски около Синопских берегов и, брав в плен попадающиеся суда, приводили в эскадру. Во все оное время поймано таковых судов с пшеницею и разным грузом восемь да загнато на берега и затоплено четыре. Со оных судов многие турки на баркасах бежали на берег. Крейсеры с помощью служителей Греческого полку, гонявшись за ними на своих вооруженных баркасах, имели жестокую перепалку и многих перестреляли, а других и с баркасами потопили». Всего были пойманы и захвачены в плен 80 турок, 51 грек, 14 турчанок, 3 армянина и, кроме того, освобождены 41 невольник и 12 русских пленных. «Из наших греков при сих перепалках убит матрос 1, тяжело ранен 1 да легкими ранами 3». После Синопа эскадра Ушакова бомбардировала Самсун и Анапу и 5 июня вернулась в Севастополь.

После недолгого похода 2-12 июля 1790 г. и сражения с турецким флотом 8 июля в Керченском проливе эскадра контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова 25 августа снова выступил в море. На ее кораблях разместились 400 человек Греческого полка. В сражении 28–29 августа у острова Тендры Ушаков нанес поражение турецкому флоту. К концу первого дня боя русская эскадра отрезала 74-пушечный флагман «Капудание» от основных турецких сил. На рассвете 29 августа 4 русских корабля атаковали флагман и совершенно разбили его артиллерийским огнем: все три мачты оказались снесены, корма зажжена брандскугелем, деки залиты водой, команда выбежала наверх и криками просила пощады. С русских кораблей послали шлюпки. Первым к гибнущему флагману пристал аудитор Греческого полка подпоручик Курик. Он взял в плен трехбунчужного пашу адмирала Саид-бея, капитана корабля Мехмед-Дерия, 17 офицеров и доставил их к Ушакову. Больше ни одна лодка пристать к флагману не успела — едва Курик отчалил, «Капудание» вспыхнул и взорвался.

В 1791 году греки также принимали участие в походах Черноморского флота, в том числе при поражении турецкой эскадры 31 июля 1791 г. у мыса Калиакрии. Эта победа ускорила заключение в Галаце предварительных условий мирного договора, утвержденного в Яссах 29 декабря 1791 г. Греческий полк вернулся к своей обычной жизни. Академик П.С. Паллас, посетивший Балаклаву в 1794 году, писал о греках: «В мирное время их служба была нетрудная, ограничиваясь караулами, дозорами при случающихся беспорядках и пикетами для охраны южного побережья. Очень малая их часть занималась обработкой земли и виноградников, еще меньшая — рыболовством <…> Их главное занятие — мелкая торговля в городах, на что они получили разрешение и разошлись по городам всего Крыма. Число их офицеров, носящих соответствующие армейские чины, и унтер-офицеров почти так же велико, как и солдат»[54].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК