БИТВА ЗА МОСКВУ

БИТВА ЗА МОСКВУ

Постановлением Государственного Комитета обороны СССР от 6 июля 1941 года механизированные корпуса расформировывались. Вместо них формировались отдельные танковые и мотострелковые дивизии сокращённого состава с подчинением их командующим общевойсковыми армиями. По утверждённому тогда же штату в танковой дивизии сокращённого состава полагалось иметь два танковых полка, мотострелковый и артиллерийский. Всего 215 танков, из них 20 KB, 42 Т-34 и 153 Т-26 и БТ. В июле-августе 1941 года были сформированы 10 таких дивизий. Кроме того, на новые штаты были переведены танковые дивизии довоенного формирования, дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке. Впрочем, реальная численность танковых дивизий и их парк отличались от штата, порой весьма существенно. Так, например, 104-я танковая дивизия по состоянию на 14 июля 1941 года имела в своём составе 50 танков БТ-7, 19 БТ-5, 3 БТ-2, 136 Т-26 и 51 бронеавтомобиль. До 6 сентября 1941 года в дивизию поступили 14 тяжёлых танков KB, 60 Т-34, 4 Т-40 и 20 Т-26. Другое соединение – 109-я танковая дивизия на 29 августа имела в своём составе 7 KB, 20 Т-34, 82 Т-26, 13 XT-130, 22 БТ, 10 Т-40 и 23 бронеавтомобиля.

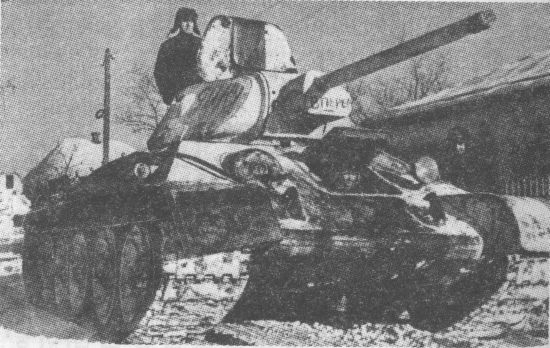

За Москву! В атаке – танк Т-34 производства СТЗ. Декабрь 1941 года

Мотострелковая дивизия сокращённого состава состояла из двух мотострелковых, танкового и артиллерийского полков. На вооружении танкового полка (два танковых и мотострелковый батальоны) состояло 93 танка – 7 KB, 22 Т-34, 64 Т-26 и БТ. Часть мотострелковых дивизий сформированных до войны, также перевели на новые штаты, а часть переформировали в стрелковые. Впрочем, уже очень скоро из-за нехватки материальной части командование Красной Армии было вынуждено совсем отказаться от крупных танковых соединений.

В августе 1941 года началось формирование танковых бригад. По штату, утверждённому 23 августа 1941 года, бригада должна была состоять из танкового полка, мотострелкового батальона, двух артдивизионов – гаубичного и зенитного, разведывательной и сапёрной рот, роты управления. Танковый полк, в свою очередь, помимо трёх танковых батальонов также имел мотострелковый батальон, разведывательный, сапёрный и комендантский взводы. Первый танковый батальон имел две роты средних и роту тяжёлых танков, а второй и третий батальоны – по три роты лёгких танков. Всего в бригаде насчитывалось 93 танка – 7 KB, 22 T-34, 64 лёгких танка Т-26, БТ и (или) Т-40. Организация, прямо скажем, не слишком удачная. И дело даже не в том, что в составе бригады имелись, например, два однотипных мотострелковых батальона различного подчинения. В бою и мотострелковый батальон бригады, и оба артдивизиона, да и другие подразделения бригадного подчинения, должны были подчиняться командиру танкового полка, поскольку последний являлся главной ударной силой бригады. Но при этом совершенно не у дел оставалось командование бригады, её штаб, являясь фактически лишней инстанцией, не столько командной, сколько передаточной.

На формирование бригад были обращены потрёпанные в приграничных боях, но уцелевшие танковые дивизии Юго-Западного фронта. Так, например, ещё 19 августа 1941 года военный комиссар ГАБТУ армейский комиссар 2-го ранга Н. И. Бирюков записал в своём служебном блокноте:

«Для формирования 4 танковых бригад идут:

1. 1-я отдельная танковая бригада (Костерево). Для неё идёт с Юго-Западного фронта 34-я танковая дивизия.

2. Для 2-й отдельной танковой бригады (Владимир) идёт 32-я танковая дивизия с Юго-Западного фронта.

3. Для 3-й отдельной танковой бригады (Змиев) идёт 37-я танковая дивизия с Юго-Западного фронта.

4. Для 4-й отдельной танковой бригады (Сталинград) идёт 15-я танковая дивизия с Юго-Западного фронта».

13 сентября 1941 года был утверждён новый штат танковой бригады, согласно которому танковый полк состоял из двух батальонов и имел 61 танк (7 KB, 22 Т-34, 32 Т-26, БТ или Т-40). Спустя месяц, 9 октября, появился ещё один штат, в котором танковый полк в составе бригады был ликвидирован, а сама она включала два танковые и мотострелковый батальоны и четыре отдельных роты. Теперь в ней имелось 46 танков (10 KB, 16 Т-34, 20 лёгких танков различных типов).

Танки 1-й гвардейской танковой бригады на подступах к Москве 1941 год

Отдельные танковые батальоны формировались по штату, утверждённому 23 августа 1941 года, и имели в своём составе три танковые роты и три взвода – всего 29 танков (9 Т-34 и 20 лёгких).

Отдельные мотострелковые бригады по штату, утверждённому 9 октября 1941 года, состояли из трёх мотострелковых и танкового батальонов, артиллерийского и зенитного дивизионов и подразделений обеспечения. В составе танкового батальона имелись 32 танка– 12 Т-34 и 20 лёгких.

Отдельные танковые батальоны и бригады предназначались для выполнения боевых задач в тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией. Танковые бригады могли также использоваться и для выполнения самостоятельных задач совместно со стрелковыми и кавалерийскими соединениями и воздушными десантами.

Мы не случайно так подробно останавливаемся на организационно-штатной структуре танковых бригад и батальонов. Следует учитывать, что каких-либо формирований, вооружённых исключительно танками Т-34, не существовало (в отличие от KB, например). Они поступали практически во все танковые формирования и использовались в боевых действиях совместно с машинами других марок, как отечественных, так и зарубежных.

К концу сентября 1941 года танковые войска Красной Армии на западном направлении состояли из одной танковой и двух мотострелковых дивизий, 13 отдельных танковых бригад и четырёх отдельных танковых батальонов. Всего в них насчитывалось 782 танка, из них тяжёлых и средних – 141, лёгких – 641. В то же время на московском направлении противник в группе армий «Центр» развернул 64 дивизии, из них 14 танковых и шесть моторизованных. В них по состоянию на 10 сентября 1941 года насчитывалось около 2 300 танков.

Танки 1-й гвардейской танковой бригады на марше. Март 1942 года

30 сентября войска 2-й танковой группы генерала Г. Гудериана нанесли удар по левому флангу Брянского фронта, прорвали фронт и к концу дня продвинулись на 15– 20 км. Попытка организовать контрудар закончилась неудачей – контратаковавшие части были смяты и отброшены. К вечеру глубина прорыва достигла уже 80 км. Утром 2 октября дивизии 3-й и 4-й танковых групп прорвали оборону Западного и Резервного фронтов и продвинулись к концу дня на 20– 40 км. Для восстановления положения на участках прорыва командующие фронтами ввели в бой свои резервы, в числе которых были и танковые части. Но поправить положение не удалось. Уже 3 октября глубина продвижения немцев в полосе Западного фронта составила 50 км, Резервного – 80 км и Брянского – почти 200 км. Самое поразительное, что о прорыве немецких войск в полосах Западного и Резервного фронтов верховное командование Красной Армии ничего не знало. Вот как описал складывавшуюся в те дни ситуацию генерал-лейтенант К. Ф. Телегин, занимавший тогда должность члена Военного совета Московского военного округа и Московской зоны обороны:

«2-4 октября никаких тревожных вестей с Западного фронта не поступало, и всё внимание штаба округа и оперативной группы можайской линии обороны было сосредоточено на обеспечении тульского направления. Правда, 3 октября наша проводная связь со штабом Западного фронта прервалась, что мы объясняли действиями авиации противника. Военный совет два-три раза в сутки получал информацию о положении на фронтах от оперативного и разведывательного управлений Генерального штаба, но ни 3, ни 4 октября ничего тревожного в сообщениях не было.

5 октября истребители, как обычно, вылетали на барражирование. Командующий округом в этот день находился в Туле. Часов в 8 утра мне позвонил из Малоярославца находившийся там начальник оперативного отдела оперативной группы штаба МВО полковник Д. А. Чернов и доложил, что перед рассветом начали появляться отходившие мелкие группы тылов Резервного фронта, от которых стало известно, что гитлеровцы начали наступление и части Резервного фронта отступают.

Это было расценено как паникёрство отдельных тыловиков, ибо о начавшемся наступлении врага против Западного и Резервного фронтов никаких данных не поступило.

Было около 12 часов дня, когда командующий ВВС округа полковник П. А. Сбытов доложил, что возвратившиеся с барражирования лётчики видели колонну танков и мотопехоты противника, протяжённостью до 25 километров, двигавшуюся по направлению к Юхнову. Сообщение показалось настолько невероятным, что понадобилось дважды проверить этот факт, прежде чем решиться доложить о нём начальнику Генерального штаба. Одновременно начальником штаба округа было отдано распоряжение о немедленном приведении в боевую готовность Подольских пехотного и артиллерийского училищ и выдвижении их на Малоярославец для занятия обороны. Генерал И. С. Белов приказал выслать передовой отряд на автомашинах с артиллерией на Юхнов с задачей задержать противника и не допустить его прорыва на Малоярославец. По боевой тревоге были подняты и высланы на можайскую ЛИНРПО также училище имени Верховного Совета РСФСР, Военно-политическое училище имени В. И. Ленина, сводный батальон Военно-политической академии имени В. И. Ленина, сводный танковый батальон Академии бронетанковых войск, 108-й запасной стрелковый полк и некоторые артиллерийские части. В Москве оставались две дивизии войск НКВД и 25 истребительных батальонов, нёсших охрану центральных партийных и советских органов, важнейших объектов и патрульную службу.

Через несколько минут после доклада Б. М. Шапошникову позвонил И. В. Сталин. Он спросил, кто докладывал начальнику Генерального штаба о движении противника на Юхнов. Я ответил.

Сталин осведомился о надёжности этих данных. После моих заверений последовал вопрос о принятых округом мерах. В заключение разговора Сталин сказал: «Хорошо, продолжайте действовать решительно, собирайте все силы, которые могут быть брошены на можайский рубеж, надо выиграть время, а там будут подведены необходимые силы. Докладывайте обо всём происходящем через Генштаб».

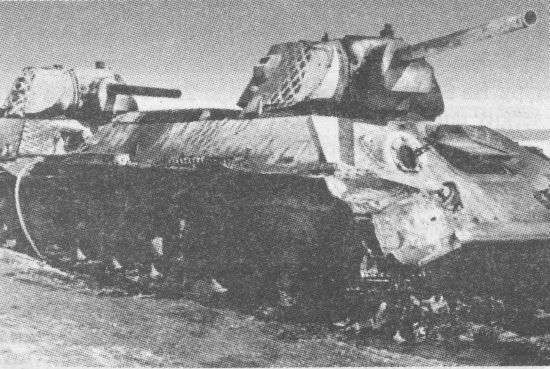

Подбитые «тридцатьчетвёрки» из состава 1-й гвардейской танковой бригады. Зима 1942 года

Как впоследствии рассказывали офицеры штабов соединений Западного и Резервного фронтов, на рассвете 2 октября авиация противника нанесла сильный удар по основным и запасным узлам связи фронтов и армий, большинство самолётов связи было уничтожено на аэродромах. Вслед за этим танки и мотопехота прорвались в тыл, и связь с Москвой полностью нарушилась. Этим объяснялось отсутствие у Генерального штаба сведений о противнике».

6 октября 1941 года войска Западного фронта получили приказ на отход, но было уже поздно – на следующий день танки Гота и Гепнера соединились в Вязьме, замкнув кольцо окружения. В общей сложности в окружении оказались 64 советских дивизии, 11 танковых бригад и другие войска. Какой-то их части удалось вырваться из вражеского кольца, большинство же погибло или попало в плен. В ходе боёв в котлах были потеряны и все танки.

Войска Западного и Брянского фронтов, понеся огромные потери, отходили на восток, ведя бои на промежуточных оборонительных рубежах и стараясь выиграть время для сосредоточения резервов. На калининском направлении, например, сражались 8-я и 21-я танковые бригады. Первая имела полковую структуру. На её вооружении состояло 22 Т-34, 7 KB и 32 лёгких танка.

Калининская оборонительная операция началась 10 октября 1941 года после неожиданных ударов превосходящих сил противника в направлениях Ржев – Старица – Калинин, Зубцов – Калинин, Оленино – Ельцы. С запада наступала 16-я армия группы «Север», калининское направление оказалось слабо прикрытым. Советские войска отходили с упорными боями на северо-восток. Тяжёлые бои вели войска 31-й армии в районе города Белый. Пять суток они сдерживали немцев в районе Западной Двины, прикрывая отход 22-й и 29-й армий.

Утром 11 октября после серии боёв передовые отряды 11-го моторизованного корпуса врага с боем заняли город Зубцов, а вечером – Погорелое Городище. Наши отдельные разрозненные части вели оборонительные бои в условиях отсутствия постоянной связи с командованием.

12 октября одна танковая дивизия противника, двигаясь, на Калинин, передовыми частями вышла на рубеж в 25 км юго-восточнее г. Старица. Советское командование приняло решение на отвод 29-й армии на северный берег Волги и прикрытие направления на Калинин. Но эти меры оказались недействительными, так как части не успели вовремя занять свои места. Из-за потери управления войсками направление на Калинин от Ржева и Старицы оказалось неприкрытым. Город никто не оборонял. От Ржева до Калинина были подготовлены довольно серьёзные оборонительные сооружения, которые делали сотни тысяч рабочих в течение нескольких месяцев, но в них ни одного бойца не было, и прорвавшийся противник беспрепятственно шёл до самого Калинина. Местная власть проявила исключительные беспечность и безответственность. Вместо подготовки населения к обороне города все растерялись и по существу никаких конкретных мер не приняли. Правда, 12 и 13 октября были наспех сформированы четыре истребительных отряда и ополчение, всего численностью 1000-1100 человек, но эти отряды в своём большинстве не были сколочены. Личный состав был совершенно не подготовлен не только для ведения уличных боёв, но не умел даже обращаться с винтовкой. Эти отряды после первого выстрела противника в панике бежали.

Для ликвидации прорыва противника на калининском направлении была сформирована оперативная группа в составе двух стрелковых и двух кавалерийских дивизий, 8-й танковой бригады полковника П. А. Ротмистрова и 46-го мотоциклетного полка. Однако времени для организации обороны города уже не было. 14 октября немцы заняли южную часть Калинина. Попытка противника продвинуться к северу и юго-востоку от Калинина была ликвидирована нашими частями, в том числе и 8-й танковой бригадой. В течение трёх дней (15, 16 и 17 октября) 8-я танковая бригада вела ожесточённые бои с немецкими танками и мотопехотой в северо-западной части города (в районе Горбатого моста), у населённых пунктов Николо-Малица и Каликино. Командный пункт бригады находился в старой церкви Николо-Малицы.

«Танк-истребитель» Т-34 с 57-мм пушкой ЗИС-4, подбитый на подступах к Москве. 21-я танковая бригада, 1941 год

По свидетельству командира танкового полка бригады майора А. В. Егорова, в эти три дня район Николо-Малицы, Медного и Брянцева представлял собой «слоёный пирог». Группы советских и немецких танков растекались по полям, сталкивались в коротких схватках. За три дня боёв танкисты бригады в открытых схватках и из засад уничтожили 22 немецких танка, 8 бронемашин, 6 противотанковых орудий и до батальона пехоты. При этом и бригада тоже потеряла до 50% танков.

Однако часть немецких танков и часть пехоты прорвалась к Медному – до Торжка оставалось 20 км. 18 октября на этот участок фронта из Торжка прибыли полки 185-й стрелковой дивизии, которая совместно с 8-й танковой бригадой разгромила прорвавшуюся группу немецких подразделений в населённых пунктах Ямок, Слобода и Медное. Село Медное было освобождено (и уже окончательно) 19 октября. На улицах села враг оставил 7 танков, одну зенитно-пулемётную установку и 17 артиллерийских орудий. При взятии села Медное удалось спасти от смерти и плена 500 советских военнопленных.

Во второй половине дня 19 октября танкисты 8-й танковой бригады нашли на одной из улиц села Медное сгоревший в танке экипаж сержанта Ивана Костюченко. Когда танкисты отходили из района Медного, он не вернулся из боя во время проведения одной из контратак. Экипаж Костюченко сумел раздавить противотанковую пушку и одну автомашину, сжёг своим огнём вражеский танк, но и сам оказался в ходе боя глубоко в расположении противника. Снаряд крупного калибра попал в борт Т-34, танк остановился и был окружён врагами. Немцы закричали: «Рус, сдавайс!» и «Рус, капут!» – а затем, не получив ответа, решили, что в танке все погибли и двинулись к нему. Но экипаж открыл огонь из пулемёта, а затем и из орудия, отбил несколько атак противника на повреждённый танк. Когда закончились боеприпасы и танк умолк, германские захватчики вновь окружили его, предлагая экипажу выйти и сдаться. Они стучали по броне и кричали: «Рус, выходи!» – но услышали в ответ только матерную брань. Немцы согнали местных жителей, заставив их обложить танк хворостом, соломой и подожгли его. Когда пламя охватило танк, враги услышали не крики о пощаде, а слова «Интернационала». Обстоятельства гибели героев-танкистов рассказали жители села Медное. При осмотре сгоревшего танка было извлечено четыре обгоревших тела. Но опознать всех так и не удалось. Нашли только обгоревший комсомольский билет на имя сержанта, командира экипажа Т-34 Ивана Фёдоровича Костюченко. Остальные три павших героя так и остались безымянными, потому что во время боёв 1941 года, по свежим следам, их так и не установили.

На центральном направлении в первой половине октября наступали главные силы немецких 4-й полевой и 4-й танковой армий в составе пяти армейских и двух моторизованных корпусов. Чтобы остановить противника и обеспечить занятие Можайского рубежа обороны отходящими войсками Западного фронта, в район Можайска и Малоярославца были переброшены из резерва Ставки пять танковых бригад – 9, 17, 18, 19-я и 20-я.

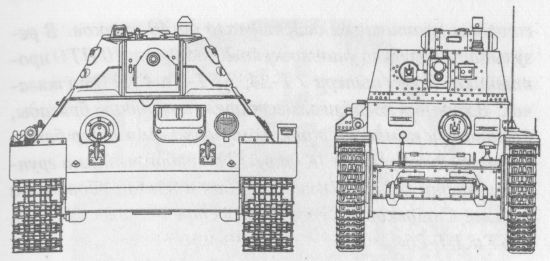

Сравнительные размеры Т-34 и Pz 38(t)

О действиях 18-й танковой бригады можно судить по отчёту о боевых действиях:

«Бригада начала формироваться 5 сентября 1941 года в городе Владимире Ивановской области. Личный состав – в основном из 48-й и 34-й танковых дивизий. Матчасть – новая, за исключением батальона лёгких танков (получены после ремонта). Формирование закончено к 4 октября. На фронт прибыла 7-8 октября, действовала в районе Уварово – Можайск.

В бой вступила 9 октября, имея в составе танкового полка: Т-34 – 29, БТ-7 – 3, БТ-5 – 24, БТ-2 – 5, Т-26 – 1, БА – 7. В боях 9-10 октября бригадой уничтожено 10 танков, 2 ПТО, до 400 солдат противника. Свои потери составили 10 танков подбитыми и сожжёнными и два ПТО на тягачах.

11 октября ударами по флангам противник перерезал автостраду в районе Ивники и ударом с востока закончил окружение бригады. Бой длился с 11ч. до 20 ч., со стороны противника действовало до 40 танков. В результате боя было уничтожено 20 танков и 10 ПТО противника. Наши потери 7 Т-34, 3 БТ-7 и 4 ПТО на тягачах. Входе боя погибли заместитель командира бригады, командир и комиссар танкового полка, командир батальона средних танков. К утру 12 октября мелкими группами части бригады вышли из боя и заняли оборону на рубеже Старьково, Кундасово. В строю имелось 5 Т-34, 1 БТ и 1 Т-26».

Куда более эмоционально описал события тех дней начальник политотдела бригады старший батальонный комиссар Б. И. Захаров:

«9.10.1941 г. 18-я танковая бригада в составе танкового полка и мотострелкового батальона вступила во встречный бой с частями противника, усиленными танками и мотопехотой, состоящей из эсэсовцев (из моторизованной дивизии СС «Рейх».– Прим. авт.). В этом бою танкисты и мотопехота бригады с артиллеристами 509-го артполка уничтожили до 400 вражеских солдат и офицеров, 10 танков, 4 противотанковых орудия, 2 миномётные батареи, несколько бронемашин…

Гусеницы наших танков, когда они вернулись из боя, были буквально забиты клочьями амуниции, остатками физически истреблённых фашистских выродков…»

Танки Т-34 производства СТЗ на ул.Горького в Москве. 1942 год

20-я танковая бригада с 11 по 13 октября обороняла рубеж р. Протвы в районе г. Вереи, обеспечивая развёртывание на этом рубеже соединений 33-й армии. 14 октября бригаду перебросили под Можайск, где совместно с 18-й и 19-й танковыми бригадами она обеспечивала развёртывание 5-й армии. 17-я танковая бригада, действуя вдоль шоссе на участке Медынь – Юхнов самостоятельно, а затем совместно с 53-й стрелковой дивизией, в течение трёх дней сдерживала части 12-го армейского корпуса врага. За это время бригадой был разгромлен штаб полка, уничтожено до 800 солдат и офицеров, 20 орудий и три танка противника.

Следует особо отметить, что в отличие от летних боёв 1941 года с их прямолинейной тактикой массирования танков, действия танковых частей Красной Армии в этот период носили исключительно манёвренный характер. Танковые бригады своими контратаками расстраивали боевые порядки противника, действовавшего в основном вдоль дорог, и вытесняли его на бездорожье. Здесь-то впервые начало сказываться преимущество танка Т-34 в проходимости над немецкими боевыми машинами. В битве за Москву советские танковые бригады впервые действовали по принципу так называемой подвижной обороны на широком фронте – 15– 20 км на бригаду. Вместе с тем продолжали иметь место и лобовые атаки противника, распыление танков среди общевойсковых соединений и как следствие большие потери от вражеского огня и по техническим причинам. В донесениях командиров бригад неоднократно отмечалось, что после многочасового боя вместо технического осмотра, восстановления матчасти или закрепления занятого рубежа бригады по приказу общевойсковых командиров перебрасывались на другое направление для атаки противника с хода.

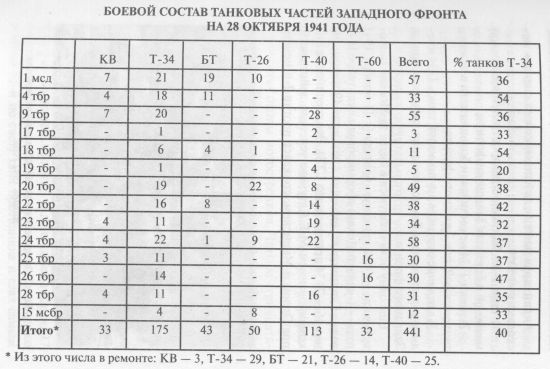

Анализируя данные таблицы можно сделать несколько выводов:

1) танк Т-34 был самой распространённой боевой машиной в бригадах Западного фронта;

2) танки Т-34 не составляли большинства в целом в танковых войсках Западного фронта;

3) в отличие от танков других марок танки Т-34 имелись в составе всех без исключения танковых бригад Западного фронта.

Танк Т-34 проходит через освобождённую деревню. Январь 1942 года

Ещё одну отличившуюся в битве за Москву танковую часть – 4-ю танковую бригаду (с 11 ноября 1941 года – 1-я гвардейская) сформировали в сентябре 1941 года в Сталинграде, включив в её состав 49 машин (из них 16 – Т-34 производства СТЗ). Это соединение под командованием М. Е.Катукова успешно действовало под Орлом и Мценском, сражаясь против 2-й немецкой танковой группы генерала Г. Гудериана. В бригаде была хорошо организована разведка, умело применялась маскировка. За восемь дней боёв бригада шесть раз меняла позиции и подбила 133 танка, две бронемашины, семь тяжёлых орудий, 15 тягачей, зенитную батарею, девять самолётов и много другой боевой техники противника. Действия 4-й танковой бригады являются блестящим примером ведения активной обороны в условиях значительного превосходства противника в силах и средствах.

Именно так действовал командир отдельной танковой группы старший лейтенант Д. Ф. Лавриненко, отражая 6 октября 1941 года атаку немецких танков в районе Нарышкино – Первый Воин. Вражеские танки, смяв нашу противотанковую оборону, прорвались к позициям 4-й танковой бригады и начали «утюжить» окопы мотострелков. Четыре «тридцатьчетвёрки» Лавриненко выскочили из леса наперерез танкам противника и открыли огонь. Немцы никак не ожидали появления советских боевых машин. После того как загорелись шесть Pz.III, они остановились, а затем начали отходить. Танки Лавриненко исчезли так же внезапно, как и появились, но уже через несколько минут показались левее из-за пригорка и вновь открыли прицельный огонь. В результате нескольких подобных стремительных атак на поле боя осталось 15 подбитых немецких танков. Наша группа потерь не имела.

Экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева) у своего танка. Осень 1941 года

О старшем лейтенанте Д. Ф. Лавриненко следует сказать особо. Он участвовал в 28 боях. Три танка Т-34, на которых он воевал, сгорели. В день своей гибели, 17 декабря 1941 года, под Волоколамском Лавриненко подбил 52-й по счёту танк противника и стал самым результативным советским танкистом периода Второй мировой войны. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками Лавриненко Дмитрию Фёдоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Говоря о боевой деятельности Д. Ф. Лавриненко, хотелось бы обратить внимание читателя на тактику действий, которую он применял. В целом она укладывалась в рамки той тактики, которую использовала 4-я танковая бригада. Она сочетала действия из засад с короткими внезапными атаками ударной группы при хорошо поставленной разведке. Все имеющиеся в наличии описания боёв с участием Лавриненко свидетельствуют о том, что, прежде чем атаковать противника, он внимательно изучал местность. Это позволяло правильно выбрать как направление атаки, так и вид последующего манёвра. Используя преимущество Т-34 перед немецкими танками в проходимости в условиях осенней распутицы, Лавриненко активно и уверенно маневрировал на поле боя, скрываясь за складками местности. Сменив позицию, он вновь атаковал уже с нового направления, создавая у противника впечатление о наличии у русских нескольких групп танков. При этом, по свидетельству сослуживцев, артиллерийский огонь из танка Лавриненко вёл мастерски. Но даже будучи метким стрелком, он стремился на максимальной скорости сблизиться с противником на дистанцию 150– 400 м и бить наверняка. Суммируя всё это, можно утверждать, что Д. Ф. Лавриненко, с одной стороны, был хорошим хладнокровным тактиком, а с другой – действовал с учётом как недостатков танка Т-34, так и его достоинств, что и позволяло ему добиваться успеха.

Вместе с Дмитрием Лавриненко в бою у села Первый Воин отличился и командир танка Т-34 старший сержант Иван Любушкин. 6 октября 1941 года он уничтожил в двух танковых дуэлях 9 немецких танков. За этот бой Любушкину присвоили звание Героя Советского Союза. Всего в боях за Москву экипаж Любушкина записал на свой счёт 20 немецких танков. И. Любушкин погиб в танковом бою 30 июня 1942 года, когда во время атаки в его танк попала авиабомба. Из экипажа танка чудом уцелел только механик-водитель.

Именно к периоду боёв под Мценском в основном относятся и все высказывания генерала Г. Гудериана о танках Т-34 и о тактике их применения 4-й танковой бригадой, Первое такое замечание относится к 6 октября 1941 года:

«Южнее Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжёлый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить».

Следует отметить, что это не первое упоминание о танках Т-34 в «Воспоминаниях солдата» Г. Гудериана. 3 июля 1941 года он получил «сообщение об атаке русскими танками и самолётами переправы на Березине у Борисова. Об этом сообщили 47-му танковому корпусу. Атаки были отбиты с большими потерями для русских; 18-я танковая дивизия получила достаточно полное представление о силе русских, ибо они впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были слишком слабы».

Обращает на себя внимание разная тональность этих двух цитат. В первой уже упоминается о слабости немецких пушек в борьбе против Т-34, но тем не менее, говорится об уверенно отбитых атаках с большими потерями для русских. А во второй речь идёт о превосходстве Т-34, проявившемся в резкой форме. А ведь танки были практически одни и те же, по качеству даже хуже. В начале войны практически все «тридцатьчетвёрки» были харьковской сборки, а под Москвой – уже сталинградской. В чём же дело? Скорее всего – в тактике применения. Хорошо известна, например, серия фотографий, на которых с разных сторон снята группа Т-34, завязших на заливном лугу под Толочином. Кто их туда загнал и почему, неизвестно. Скорее всего из-за элементарного незнания местности. Под Мценском картина была иная, и Гудериан сразу отметил это:

«Особенно неутешительными были полученные нами донесения о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике. Наши противотанковые средства того времени могли успешно действовать против танков Т-34 только при особо благоприятных условиях. Например, наш танк Pz.IV со своей короткоствольной 75-мм пушкой имел возможность уничтожить танк Т-34 только с тыльной стороны, поражая его мотор через жалюзи. Для этого требовалось большое искусство. Русская пехота наступала с фронта, а танки наносили массированные удары по нашим флангам. Они кое-чему уже научились.

Поэтому я решил немедленно отправиться в 4-ю танковую дивизию и лично ознакомиться с положением дел. На поле боя командир дивизии показал мне результаты боёв 6 и 7 октября, в которых его боевая группа выполняла ответственные задачи. Подбитые с обеих сторон танки ещё оставались на своих местах. Потери русских были значительно меньше наших потерь».

Эта оценка событий Гудерианом весьма важна. Впервые с начала войны советские танковые части действуют грамотно, сообразно обстановке, с учётом слабых мест противника и своих сильных сторон. Результат налицо – наши потери меньше немецких. Повторимся – при использовании той же самой материальной части, что и летом 1941 года.

В ходе контрнаступления под Москвой, начавшегося 5 декабря 1941 года, танковые бригады и батальоны большей частью придавались стрелковым соединениям и использовались для непосредственной поддержки пехоты. Прорыв вражеской обороны осуществлялся пехотой совместно с танками и артиллерией. При преследовании танки использовались в передовых отрядах, чаще всего для перехвата путей отхода противника. Иногда для обхода флангов оборонявшихся немецких войск или захвата важных объектов создавались подвижные группы, ударную силу которых составляли танковые бригады.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

БИТВА ЗА МОСКВУ

БИТВА ЗА МОСКВУ Постановлением Государственного Комитета обороны СССР от 6 июля 1941 года механизированные корпуса расформировывались. Вместо них формировались отдельные танковые и мотострелковые дивизии сокращённого состава с подчинением их командующим

Кто сжег Москву

Кто сжег Москву 2 (14) сентября 1812 года, как пишет историк Р.М. Зотов, «в день, навсегда плачевный для воспоминания русских, армия снялась с лагеря при Филях в три часа пополуночи и вступила в Москву чрез Дорогомиловскую заставу, чтобы, пройдя весь город, выйти в Коломенскую.

Приложение 2. ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА И БИТВА ЗА МОСКВУ

Приложение 2. ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА И БИТВА ЗА МОСКВУ Документы Разведывательного управления Генштаба Красной Армии (июнь 1941 г. — январь 1942 г.)Документ № 1Донесение Инсона из Токио начальнику Разведуправления Красной Армии[167] 26 июня 1941 г.Совершенно секретноГерманский

Битва на реке Лех (Битва под Аугсбургом) 955 год

Битва на реке Лех (Битва под Аугсбургом) 955 год Тяжелыми выдались VIII–X века для народов Западной Европы. VIII век – борьба с арабскими нашествиями, отразить которые удалось лишь ценой огромного напряжения сил. Почти весь IX век прошел в борьбе с жестокими и победоносными

Битва за Москву. Эхо Халхин-Гола и великое декабрьское контрнаступление

Битва за Москву. Эхо Халхин-Гола и великое декабрьское контрнаступление Война против СССР уже не выглядела увеселительной прогулкой (а может быть, именно поэтому), хотя Гитлер настаивал на том, что военные действия надлежит поскорее победоносно завершить.– Наши успехи,

Битва за Сталинград. Ржевская битва как прикрытие и отвлекающий фактор

Битва за Сталинград. Ржевская битва как прикрытие и отвлекающий фактор 12 июля 1942 года решением Ставки Верховного Главнокомандования был сформирован Сталинградский фронт под командованием маршала С. К. Тимошенко, перед которым была поставлена задача не допустить

Кто сжёг Москву?

Кто сжёг Москву? Все современники дружно свидетельствуют, что пожары в Москве начались в первый же вечер вступления французов, часов в 8–9 пожар вспыхнул в нескольких местах на Солянке, в Китай-городе и около нового Гостиного двора (находившегося около Кремлёвской стены

Б. Невзоров Битва за Москву

Б. Невзоров Битва за Москву Борис Невзоров. Кандидат исторических наук. Автор публикаций по истории битвы за Москву. ГАСПАРЯН: Еще совсем недавно, казалось бы, что в теме «Оборона Москвы. Декабрь 1941 года» не может быть никакого двусмыслия, все было просто и понятно.

Кто улетел в Москву

Кто улетел в Москву Согласно первой, которую рассказал в своей книге «ОСНАЗ — войска особого назначения» Валентин Воронов, «силовую» операцию по его захвату спланировал Иван Золотарь, а подготовительную работу провел сам Петр Лопатин. Это и понятно, ведь перебежчик стал

КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ[7]

КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ[7] В 1945 г. в Москве самый большой штат имел аппарат военно-морского атташе США — адмирал, кэптен или полковник и шестеро младших офицеров. Атташаты Великобритании, Франции, Канады, Турции, Швеции и Норвегии в Москве имели меньший по численности

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ После этой беседы «Гейне» переправили в Минск, откуда он должен был вылететь самолетом через линию фронта, прыгнуть с парашютом, а дальше добираться до Москвы. В Минске его поселили на частной квартире, в которой проживали несколько соседей, и в

КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ

КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ Выдвижению Дж. Хилла на ответственный пост представителя МИ-6 в Москве способствовал премьер-министр У. Черчилль, протежировавший Хиллу и присвоивший ему звание бригадного генерала. Несмотря на роль Хилла в «заговоре Локкарта», Москва согласилась

«УДЕРЖИМ ЛИ МОСКВУ?»

«УДЕРЖИМ ЛИ МОСКВУ?» 13 октября утром у Щербакова прошло срочное собрание московского актива. Задача — сформировать хоть какие-нибудь части и бросить на защиту города. Первый секретарь предложил собрать в районах столицы роты и батальоны из коммунистов и комсомольцев,

«МОСКВУ НЕ ВЗЯТЬ!»

«МОСКВУ НЕ ВЗЯТЬ!» В октябре 41-го кавгруппа Доватора в составе 16-й армии Западного фронта вела ожесточенные оборонительные бои на шоссе Белый—Ржев, прикрывая отход стрелковых частей на волоколамском направлении. Затем она провела ряд наступательных боев в районах

БИТВА ЗА ОРЕЛ — РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЛЕТА 1943 ГОДА

БИТВА ЗА ОРЕЛ — РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЛЕТА 1943 ГОДА Вторая мировая война — крупнейший конфликт в истории, величайшая трагедия, поставленная человеком на ее сцене. В громадных масштабах войны отдельные драмы, которые составляют целое, легко могут затеряться. Долг историка и его