«И был… главным судьею у тайных розыскных дел»: П. А. Толстой

Ночь на 7 февраля 1718 года выдалась для санкт-петербургского генерал-губернатора светлейшего князя А. Д. Меншикова бессонной. Отойдя ко сну по обыкновению в девятом часу вечера, уже два часа спустя он был разбужен курьером, прибывшим из Москвы от царя Петра I. Переговорив с государевым посланцем «во особливой комнате тайно», светлейший князь Александр Данилович приказал поднять по тревоге старших офицеров и группу солдат дислоцированных в столице гвардейских полков. Местом сбора был назначен дворец генерал-губернатора.

Явившихся к месту сбора вооруженных офицеров и солдат разделили на две группы. Первая группа, возглавленная лично А. Д. Меншиковым, арестовала в собственном доме отставного адмиралтейского советника Александра Кикина. Вторая, во главе с генерал-майором Г. П. Чернышовым и гвардии майором Г. Д. Юсуповым, взяла под стражу Ивана Афанасьева, камердинера царевича Алексея Петровича. Водворив закованных «в железа» арестованных порознь в гвардейские казармы, участники операции провели в Зимнем дворце краткое совещание и в пятом часу утра разъехались по домам и местам службы{890}.

Произведенные в эту ночь аресты явились одними из первых следственных действий по многоэпизодному уголовному делу по обвинению в государственной измене наследника престола царевича Алексея Петровича. Следствие и суд по этому делу явились крупнейшим «политическим» процессом в истории России ХУШ века, имевшим невиданный резонанс не только в нашей стране, но и во всей Европе. Ключевую роль в расследовании дела сыграл тайный советник Петр Андреевич Толстой.

Согласно генеалогическим документам, Петр Толстой принадлежал к дворянскому роду, восходившему к некоему «знатному мужу» Гендриху (Генриху, в древнерусском написании — Индросу), выехавшему в 1352 году с двумя сыновьями из Священной Римской империи на службу в Черниговское княжество. В Чернигове Гендрих Индрос с сыновьями принял православие и стал зваться Леонтием. В XV веке правнук Гендриха переехал из Чернигова в Москву, где получил «прозвание Толстой»{891}.

При всем том, что сведения об основателе рода Толстых представляются глубоко сомнительными (приписывать себе мифических зарубежных прародителей являлось стародавней традицией российских дворян), в XVII веке представители рода заняли прочные, хотя и далеко не первостепенные позиции в рядах московской знати. Уже дед П. А. Толстого Василий Иванович достиг высокого «думного» чина окольничего. Этого же чина удостоился в 1682 году и отец Петра Толстого Андрей Васильевич, успешно проявивший себя как администратор и военачальник.

Хотя датой рождения П. А. Толстого поныне общепринято считать 1645 год, в действительности он появился на свет несколько позднее. Согласно архивному документу, в июне 1718 года Петр Андреевич указал себе 65 лет{892}, что означает, что родился он в 1653 или 1652 году. Первые 40 лет жизни будущего тайного советника в сохранившихся исторических источниках освещаются скудно.

Достоверно известно лишь, что поначалу служба П. А. Толстого проходила при отце (что было вполне распространенной практикой того времени). Совместно с А. В. Толстым Петру Андреевичу довелось в 1665 году принять участие в обороне Чернигова, осажденного войсками мятежного украинского гетмана Ивана Брюховецкого, а впоследствии — в Русско-турецкой войне 1676–1681 годов. Несмотря на то что в 1672 году Петр Толстой был пожалован чином стольника при дворе царицы Натальи Кирилловны{893}, в 1681 году он еще не имел ни государева жалованья, ни собственных поместий.

Насколько возможно понять, в юности Петр Андреевич очень хорошо выучился русской грамоте. Как явствует из многочисленных сохранившихся его автографов, он до последних лет жизни обладал редким для государственного деятеля его статуса великолепно поставленным почерком с неизменно связным и четким написанием букв, что свидетельствовало об опыте собственноручного написания значительного объема текстов.

Поныне загадочным эпизодом биографии П. А. Толстого (нуждающимся в дальнейшем изучении) явилось его участие в стрелецком восстании в Москве в мае 1682 года. Восстание это было направлено против воцарения царевича Петра Алексеевича (будущего Петра I) и привело к гибели нескольких его родственников и приближенных. По свидетельству едва уцелевшего в те дни будущего сенатора и президента Юстиц-коллегии А. А. Матвеева, Петр Толстой вместе со старшим братом Иваном агитировал стрельцов захватить Кремль, распуская ложные слухи, что законный претендент на престол царевич Иван Алексеевич задушен Нарышкиными (родственниками матери Петра I царицы Натальи Кирилловны).

Как бы то ни было, первое административное назначение Петра Толстого состоялось лишь в 1693 году и было достаточно скромным: он был назначен воеводой в удаленный от Москвы Великий Устюг{894}. Именно там П. А. Толстой получил первую судебно-следственную практику.

Связано это было с тем, что до самых 1720-х годов главы местных администраций в России располагали не только управленческими, но и судебными полномочиями. Известно, что в 1693 году Петр Толстой расследовал имевшее общественный резонанс дело о краже в церкви, в частности, он лично вел допросы под пыткой обвиняемого Москалева{895}.

Два года спустя судебно-административные занятия П. А. Толстого сменились на строевые. В числе других стольников в 1695 году он был призван в армию, попав рядовым в Семеновскую потешную роту. Первоначально военная карьера Петра Андреевича не заладилась. Документально известно, что при переформировании в том же 1695 году потешной роты в Семеновский полк будущий тайный советник остался в числе «нижних чинов»{896}.

Из подробностей военной службы Петра Толстого на сегодня установлено лишь два обстоятельства: в 1696 году он принял участие во втором Азовском походе, а также был произведен сначала в прапорщики, а затем в капитаны Семеновского полка (впоследствии Петр Андреевич был номинально переведен с тем же чином в гвардии Преображенский полк).

Однако впереди гвардии капитана ожидали не поля сражений, а образовательная командировка в Западную Европу.

В январе 1697 года 43-летний П. А. Толстой получил в числе еще тридцати семи дворян государево предписание ехать «в европские христианские» государства «для науки воинских дел»{897} [167].

За рубежом Петр Толстой пробыл почти два года: с марта 1697-го по январь 1698 года. Более всего времени он провел в итальянских государствах, где обучался морскому делу. Согласно аттестату, выданному правителем Венеции 30 октября 1698 года, русский ученик прошел как теоретический курс навигации («наук теоричных… до науки морской надлежащих»), так и значительную морскую практику («до лутчаго поятия трудностей морских явное труда своего приложил прилежание… был неустрашимый в бурливости морской»){898}.

Между тем в ходе заграничной поездки Петр Толстой не только освоил начала морского дела (а также в совершенстве овладел итальянским языком), но и составил пространные путевые записки. Завершенное Петром Андреевичем в 1699 году описание своего путешествия явилось одним из выдающихся памятников российской словесности петровского времени.

Вот как, например, П. А. Толстой описал знаменитый венецианский карнавал: «И приходит… множество людей в машкарах, по-словенски в харях, чтоб никто никого не познавал… Так и все время карнавала ходят все в машкарах: мущины и жены, и девицы; и гуляют все невозбранно, кто где хочет. И так всегда в Венецы увеселяются и никогда не хотят быть без увеселения, в которых своих веселостях и грешат много. И… многие девицы берут в машкарах за руки иноземцев и гуляют с ними и забавляются без стыда[168]. Также в то время по многим местам на площадях бывает музыка и танцуют по италиянски»{899}.

Как бы то ни было, по возвращении в Россию П. А. Толстой не получил назначения ни в армию, ни на государственную гражданскую службу. По всей вероятности, Петр I, имевший обыкновение лично экзаменовать дворян, прибывших из зарубежных образовательных поездок, критически оценил уровень морских познаний Петра Толстого, а также остался недоволен тем, что тот вовсе не ознакомился с судостроительным делом.

Поворот в карьере П. А. Толстого состоялся лишь спустя три года после возвращения из-за границы. 2 апреля 1702 года он был назначен послом России в Оттоманской империи (нынешней Турции). Предпосылки этого назначения до сих пор неясны. Мало того что в то время Петр Андреевич не имел ни дипломатического, ни значительного административного опыта, он не входил тогда даже в дальнее окружение Петра I. В этой связи заслуживает внимания известие осведомленного французского дипломата, что должность посла Петр Толстой получил благодаря «подарку» в две тысячи золотых, которые он вручил близкому к царю главе Посольского приказа Ф. А. Головину{900}.

Однако каковы бы ни были обстоятельства назначения П. А. Толстого на высокий дипломатический пост, на новом поприще он проявил себя весьма успешно. Петр Андреевич сумел не только утвердить свой статус как первого постоянного посла в Турции и организовать российское дипломатическое представительство в Стамбуле, но и выполнил главную свою миссию — обеспечил благожелательный нейтралитет Турции в наиболее тяжелые для России годы Великой Северной войны{901}.

Именно на берегах Босфора в полной мере проявились такие качества Петра Толстого, как неординарное аналитическое мышление, высочайшая работоспособность, исполнительность, склонность к многоходовым интригам, коммуникабельность, незаурядные способности переговорщика. П. А. Толстой выступил также автором ряда вполне оригинальных сочинений, посвященных стране пребывания. В частности, в феврале 1706 года посол направил в Москву подготовленное им первое в своем роде «Описание Черного моря, Эгейского архипелага и османского флота»{902}.

Заслуги Петра Андреевича были по достоинству оценены главой государства. Согласно архивным документам, 28 апреля 1707 года «за управление в Цареграде[169] посолских дел» Петр I пожаловал П. А. Толстому поместья в Дмитровском и Коломенском уездах, а 29 июня 1710 года произвел его (одним из первых в России) в чин тайного советника{903}.

Грянувшее в ноябре 1710 года неожиданное объявление Турцией войны России резко изменило положение П. А. Толстого. Весь личный состав российского посольства был заключен в пользовавшийся дурной славой Семибашенный замок — Едикуле (УесПси1е 2пк1ап1ап), а имущество посольства разграблено. Как позднее свидетельствовал Петр Толстой, «приведши меня в Семибашенную фортецию посадили прежде под башню в глубокую земляную темницу, зело мрачную и смрадную. И был заключен в той малой избе 17 месяцов, из того числа лежал болен от нестерпимого страдания семь месяцов… К тому же на всякой день угрожали мучением и пытками»{904}.

Однако на этом злоключения российского посла не закончились. Освобожденный из тюрьмы в апреле 1712 года, Петр Толстой вновь оказался в Семибашенном замке 31 октября того же года. На этот раз Петру Андреевичу довелось соседствовать в темнице не только со служащими посольства, но и с близким сподвижником Петра I бароном П. П. Шафировым, прибывшим в Турцию с небольшим штатом сотрудников в качестве чрезвычайного посла после весьма неудачного для России Прутского похода 1711 года.

Новое заключение оказалось ничуть не легче прежнего. Попавший в Едикуле офицер связи при Петре Шафирове ротмистр А. П. Волынский (будущий знаменитый кабинет-министр) сообщал в донесении, что они «в таком злом месте заключены были… что каждой ожидал смерти. Ибо не токмо света, ниже свободного воздуху, но и ветры там никогда не заходят»{905}.

Как бы то ни было, но в апреле 1713 года дипломаты-пленники были наконец освобождены и осенью 1714 года вернулись в Россию. Постоянное российское посольство в Турции было ликвидировано. В письме секретарю царя А. В. Макарову от 21 сентября 1714 года Петр Толстой оценил завершение своей миссии в Стамбуле как избавление от «тьмы адския»{906}.

Успешная дипломатическая деятельность в Турции (равно как и обретенная поддержка со стороны влиятельнейшего Петра Шафирова) способствовала вхождению П. А. Толстого в окружение Петра I. Однако какой-либо новой должности по возвращении с берегов Босфора Петр Андреевич не получил, оставшись в статусе временно прикомандированного к Посольской канцелярии. Ситуацию изменил 1717 год.

Началось с того, что в январе 1716 года царь Петр Алексеевич отправился в длительную поездку по Западной Европе. Задачей царя было как разрешение ряда дипломатических вопросов, так и непосредственное ознакомление с зарубежными государственными институтами (что было необходимо для выработки направлений дальнейшего реформирования государственного механизма России). В небольшую группу сопровождавших Петра 1 сановников был включен и П. А. Толстой.

Именно в ходе этой заграничной поездки Петру Толстому суждено было получить особо важное высочайшее поручение, успешное исполнение которого окончательно переменило его судьбу. Поручение это было весьма деликатным и касалось царевича Алексея Петровича.

Сын Петра 1 от брака с Е. Ф. Лопухиной, в восьмилетием возрасте разлученный с матерью, царевич Алексей характером и умонастроениями был совсем не похож на отца-реформатора. Выросший в удалении от Петра I царевич ничуть не разделял ни отцовской увлеченности военными и военно-морскими делами, ни его планов по преобразованию России, а потому никак не вписывался в когорту «строителей империи».

Нередко третируемый властным отцом, неоднократно подвергавшийся от него побоям, уже готовый под отцовским давлением отречься от прав на престол, впечатлительный и эмоционально неустойчивый Алексей Петрович решился в конце концов на сколь безрассудный, столь и глубоко ошибочный шаг. Выехав в сентябре 1716 года из Санкт-Петербурга для встречи с Петром I в Копенгагене, царевич изменил маршрут и, прибыв в Вену, обратился к императору Карлу IV с просьбой о предоставлении политического убежища. По решению императора местом тайного пребывания августейшего беглеца был избран замок Эренберг (Ehrenberg) в Тироле{907}.

Внезапное исчезновение царевича крайне встревожило Петра I (первоначально он не исключал даже, что передвигавшийся без охраны, в сопровождении всего нескольких слуг Алексей стал жертвой разбойного нападения). Интенсивные поиски царевича начались в декабре 1716 года, и вскоре ситуация прояснилась. После этого стала очевидной необходимость, во-первых, установить точное местонахождение беглеца, во-вторых, убедить его вернуться в Россию, в-третьих, обеспечить его выезд с территории Священной Римской империи. Учитывая, что Алексей Петрович пребывал отныне под защитой императора, обе эти задачи были трудноразрешимы.

Как бы то ни было, с первой задачей успешно справились резидент в Австрии А. П. Веселовский и прикомандированный к нему гвардии капитан А. И. Румянцев. Они сначала установили факт пребывания царевича в замке Эренберг, а затем гвардии капитан сумел проследить за перемещением августейшего невозвращенца в замок Сент-Эльмо ((Sant'Elmo) близ Неаполя.

Решение еще более сложных задач по убеждению Алексея Петровича вернуться и по его беспрепятственному вывозу царь возложил на тайного советника Петра Толстого. Помощником к Петру Андреевичу был определен все тот же Александр Румянцев. 1 июля 1717 года дипломат и гвардеец получили от Петра I пространную секретную инструкцию.

Принимая решение, кому именно поручить столь деликатную миссию, царь испытывал серьезные колебания. По заслуживающему доверия свидетельству гвардии подполковника князя Б. И. Куракина, поручение «призвать» царевича на родину было дано первоначально ему. Но затем «чрез интриги Толстова и Шафирова пременилось, и отправлен Толстой»{908}.

Впрочем, какие бы обстоятельства ни предшествовали данному назначению П. А. Толстого, выбор царя оказался верным. Благодаря как незаурядному интеллекту, так и выдающимся способностям переговорщика, отточенным во время пребывания в Стамбуле, П. А. Толстой выполнил секретное высочайшее задание и склонил Алексея Петровича к возвращению в Россию.

Одним из решающих доводов Петра Андреевича явилось никак не предусмотренное инструкцией заверение, что отец позволит царевичу жениться на его фаворитке Ефросинье Федоровой (к тому времени уже беременной). Столь же успешно Петр Толстой сумел преодолеть сопротивление властей Священной Римской империи, весьма настороженно воспринявших его переговоры с царевичем.

15 декабря 1717 года Петр Толстой (еще находившийся на пути в Москву) был назначен президентом новоучрежденной Коммерц-коллегии (что означало также получение должности сенатора). 64-летний Петр Андреевич вошел в ряды высшего руководства страны.

Возвращение Алексея дало Петру I не только возможность сурово покарать сына-невозвращенца (а заодно обеспечить права на престол родившемуся в октябре 1715 года любимому сыну Петру Петровичу). Склонный к подозрительности, царь получил также уникальный шанс прояснить степень политической лояльности любого правительственного и придворного деятеля. Достаточно было лишь выспросить у царевича, кто именно симпатизировал ему, знал, но не сообщил о его намерении бежать за границу.

Первая встреча Петра 1 с сыном состоялась в Ответной палате московского Кремля 3 февраля 1718 года в присутствии большой группы «всяких чинов людей». В ходе встречи Алексей Петрович публично отрекся от прав на российский престол{909}. Однако отречением дело не ограничилось.

Находившийся среди приглашенных обер-фискал А. Я. Нестеров так засвидетельствовал финальный эпизод встречи: «И потом его величество изволил еще говорить громко же, чтоб показал самую истинну, кто его высочеству (царевичу) были согласники, чтоб объявил. И на те слова его высочество поползнулся было говорить, но понеже его величество от того сократил, и тем… разговор кончился»{910}.

Разговор о «согласниках», демонстративно прерванный Петром I в Кремле, разумеется, не мог не возобновиться. Не случайно именно 3 февраля 1718 года царь отправил А. Д. Меншикову письмо с предписанием произвести в Санкт-Петербурге описанные выше аресты.

Для наилучшего же установления всего круга потаенных оппозиционеров царь вновь призвал П. А. Толстого (что было вполне логично, учитывая предшествовавшую вовлеченность тайного советника в историю с царевичем). Уже 4 февраля царь предложил Алексею четыре допросных «пункта». Все они были написаны рукой Петра Андреевича Толстого{911}.

Развернувшееся в первые дни февраля расследование продлилось до июня. Проходило оно первоначально в Москве (а точнее, в подмосковной резиденции Петра I селе Преображенском), а с конца марта — в Санкт-Петербурге. В феврале для производства расследования по делу бывшего царевича была учреждена особая следственная канцелярия ведения П. А. Толстого, по организации и полномочиям весьма сходная с уже существовавшими «майорскими» канцеляриями, расследовавшими главным образом дела по должностным преступлениям.

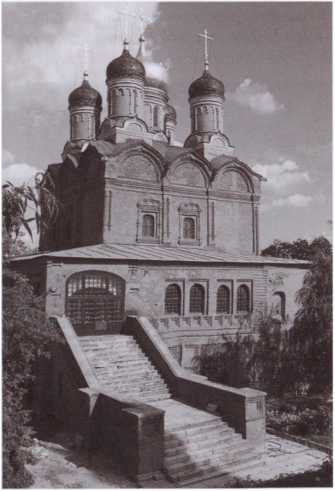

Храм Богоявления Господня Московского Богоявленского монастыря. Изображение 1882 г.

Усадьба Пехра-Яковлевское, принадлежавшая П. М. Голицыну. Современный вид

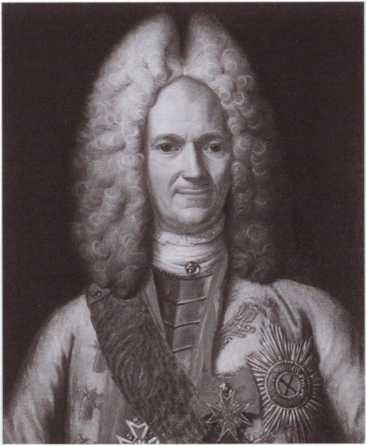

Генерал-аншеф граф Г. П. Чернышев

Царевна Прасковья Ивановна, морганатическая супруга руководителя следственной канцелярии И. И. Дмитриева-Мамонова

Подписи презусов и асессоров майорских канцелярий под приговором отцу и сыну Рупышевым, находившимся под следствием канцелярии И. И. Дмитриева-Мамонова. Собрание РГИА

Запись о приведении в исполнение приговора отцу и сыну Рупышевым. 1720 г. Собрание РГИА

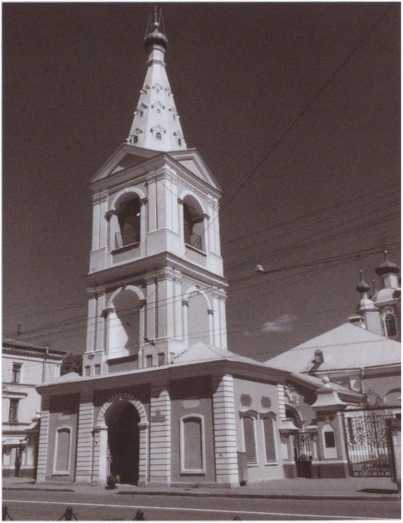

Церковь Флора и Лавра, место захоронения И. И. Дмитриева-Мамонова и И. И. Бахметева. Фото 1880-х гг.

Постановление следственной канцелярии И. И. Дмитриева-Мамонова и И. М. Лихарева о повешении тела Р. А. Траханиотова. Собрание РГАДА

Подвешивание за ребро

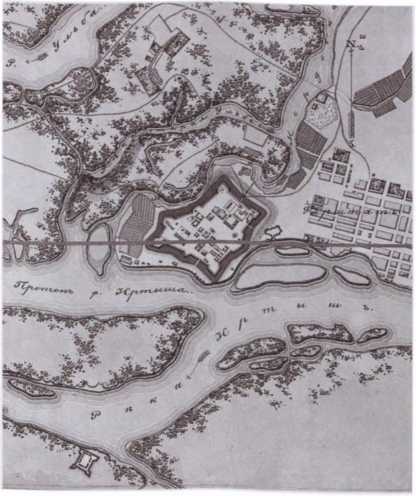

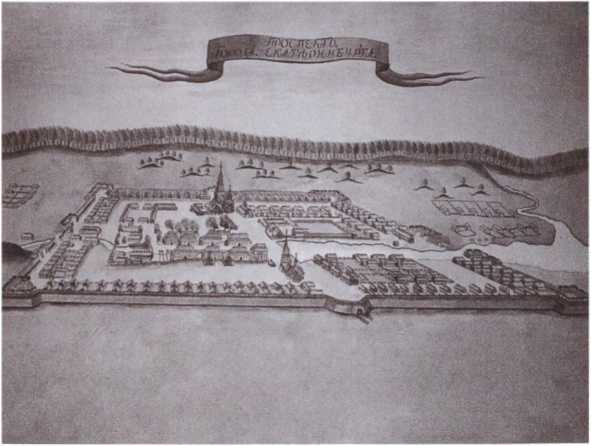

Усть-Каменогорск, основанный И. М. Лихаревым.

Картографическое изображение 1853 г.

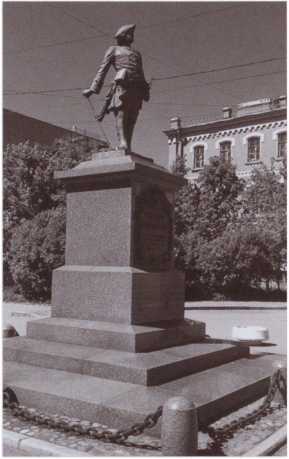

Памятник И. М. Лихареву в Усть-Каменогорске. Современный вид

Знаменский собор Знаменского монастыря в Москве, на паперти Сергиевской церкви которого был похоронен И. М. Лихарев

Златоустовский монастырь в Москве, место погребения генерал-аншефа М. А. Матюшкина

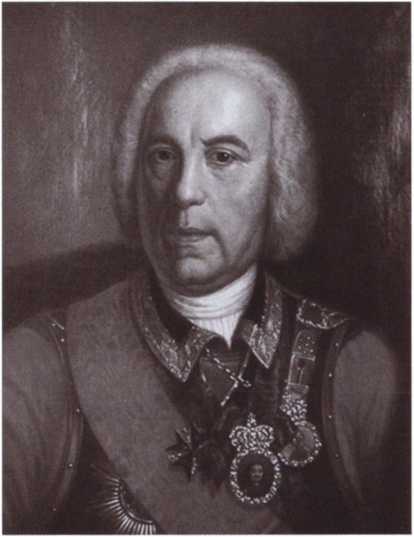

Генерал-аншеф И. И. Бутурлин, глава последней следственной канцелярии Петра I. Портрет работы неизвестного художника

Боярин князь И. Ю. Трубецкой

Троицкий собор Успенского женского монастыря в городе Александрове Владимирской области, вблизи родового имения И. И. Бутурлина Крутцы

Семейное захоронение Бутурлиных в подклете Троицкого собора Успенского женского монастыря в Александрове. Современный вид

Дом фабрикантов Зубовых (XIX век) в селе Крутцы на месте, где находилась усадьба И. И. Бутурлина. Современный вид

Соловецкий монастырь, место упокоения П. А. Толстого.

Современный вид

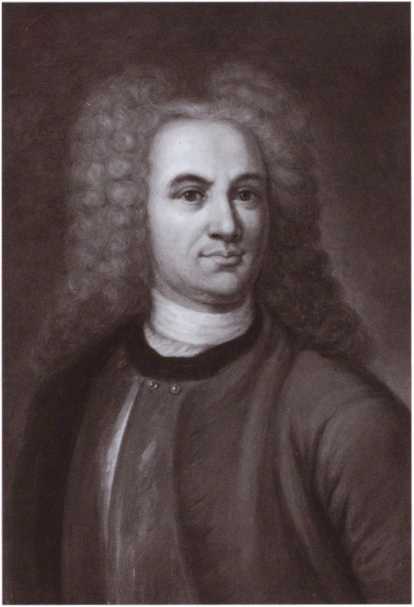

Генерал-лейтенант В. И. Геннин, основавший в 1723 году Екатеринбург. Портрет 1740-х гг.

Екатеринбург в первые годы существования

Тайный советник В. Н. Татищев, подследственный В. И. Геннина. Портрет 1730-х гг.

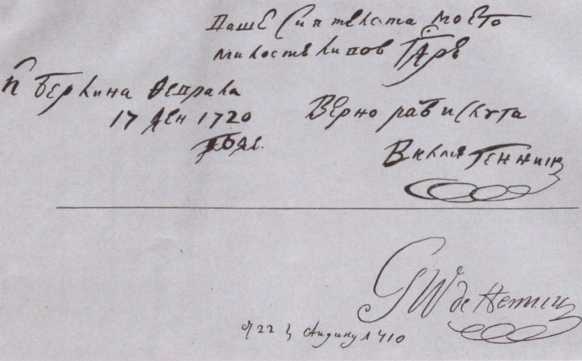

АвтографыВ. И. Геннина

Титульный лист книги В. И. Геннина «Описание уральских и сибирских заводов»

Памятник Петру I напротив Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге

Сампсониевский собор, возле которого находилась могила В. И. Геннина

Памятник В. И. Геннину и В. Н. Татищеву в Екатеринбурге: следователь и подследственный на одном пьедестале. Современный вид

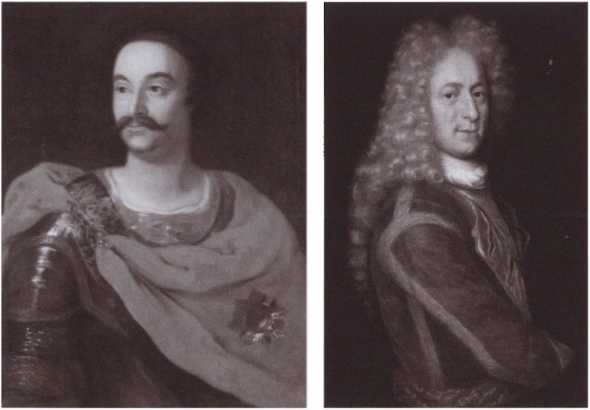

Генералиссимус светлейший князь А. Д. Меншиков, в 1714–1724 годах подследственный нескольких следственных канцелярий. Портрет 1720-х гг.

Дворец А. Д. Меншикова в Санкт-Петербурге. Современный вид

Императрица Екатерина I

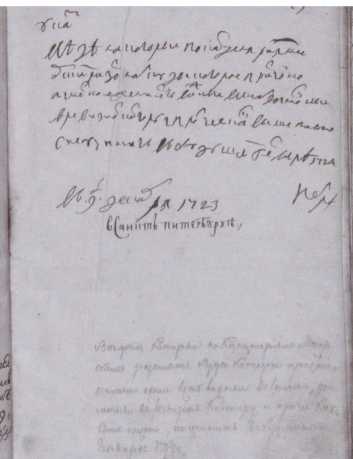

Именной указ от 9 декабря 1723 года об упразднении майорских следственных канцелярий. Собрание РГИА

Император Петр I Великий. Портрет 1723 г.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

Орден Святого Александра Невского (лицевая и оборотная сторона)

Книги, посвященные истории следственных канцелярий

Постановление правительства о Дне сотрудника органов следствия Российской Федерации

Функционирование следственной канцелярии П. А. Толстого продлилось, впрочем, недолго. Уже в апреле 1718 года следственная канцелярия была преобразована в Канцелярию тайных розыскных дел (Тайную канцелярию){912}, возглавленную Петром Толстым и вскоре превратившуюся в специализированный суд по государственным преступлениям. В Тайной канцелярии в помощь П. А. Толстому были определены помощники: гвардии майоры А. И. Ушаков и Г. Г. Скорняков-Писарев (о котором еще пойдет речь на страницах этой книги).

Роль П. А. Толстого в расследовании дела Алексея Петровича была ключевой на всех этапах. Он неустанно допрашивал обвиняемых и свидетелей, проводил очные ставки, докладывал материалы дела Петру I, принимал решения (или испрашивал санкции у царя) о привлечении к делу новых фигурантов и применении пыток, руководил подготовкой особых выписок для передачи дел в суд.

На расследовании столь масштабного и неординарного уголовного дела не мог не сказаться фактор «большой политики». С одной стороны, нельзя не констатировать, что П. А. Толстой и его помощники проделали колоссальный объем следственных действий, установили, вероятно, исчерпывающий круг лиц, так или иначе причастных к делу опального царевича.

С другой стороны, часть уголовных дел, образовавших массив «царевичева розыска», представляются отчетливо сфабрикованными, обвинение в них основано исключительно на показаниях, которые давались под пыткой (например, описанное выше дело руководителя одной из «майорских» канцелярий дьяка Ф. Д. Воронова). Да и наиболее важные признания Алексея Петровича были также получены в застенке.

Не вызывает ни малейших сомнений, что П. А. Толстой использовал свою роль главного следователя по делу царевича не только ради установления судебной истины, но и в чисто карьерных целях. Он сумел с большим успехом решить двуединую задачу: и продемонстрировать Петру I грандиозные успехи в искоренении «крамолы», и скомпрометировать неугодных ему лиц в правительственной среде.

В последнем случае Петр Андреевич действовал в тесном союзе с А. Д. Меншиковым, положение которого к 1718 году весьма пошатнулось из-за многочисленных обвинений в должностных преступлениях. Именно дело Алексея Петровича (враждебное отношение которого к светлейшему князю было общеизвестно) позволило Александру Даниловичу не только восстановить доверие царя, но и при помощи Петра Толстого устранить ряд опасных политических конкурентов.

Как бы то ни было, процесс царевича Алексея Петровича завершился преданием его суду и смертным приговором{913}. Подпись Петра Толстого стоит на приговоре девятой по счету.

Склонение Алексея Петровича к возвращению из Священной Римской империи и руководство следствием по его делу обернулись для П. А. Толстого чередой высочайших милостей. В 1718 году он был пожалован высшим российским орденом Святого Андрея Первозванного{914}, 13 декабря того же года «за показанную великую службу… в привезении по рождению сына его величества, а по делу злодея и губителя отца и Отечества» произведен в действительные тайные советники и пожалован богатыми поместьями из числа конфискованных по расследованному им делу{915}.

П. А. Толстой оказался на вершине успеха. Несмотря на преклонный возраст он активно работал в Правительствующем сенате, руководил Коммерц-коллегией и Тайной канцелярией, в 1722 году в качестве знатока Востока и главы походной дипломатической канцелярии сопровождал Петра I в Персидском походе.

Последняя государева милость была оказана Петру Андреевичу 7 мая 1724 года, в день коронации Екатерины Алексеевны, на которой он исполнял обязанности обер-маршала церемонии. В тот знаменательный день император Петр Великий собственноручно начертал на полулисте бумаги: «Объявить тайному советнику Толстому надание гравьства и наследником ево линеи»{916}. Иными словами, Петр Андреевич был пожалован титулом графа Российской империи.

Последовавшая в январе 1725 года кончина императора Петра Великого хотя и явилась для П. А. Толстого поводом для изрядных переживаний{917}, однако никак не поколебала его карьерных позиций. Более того: императрица Екатерина I (занявшая престол при активном содействии Петра Андреевича) 10 мая 1725 года назначила его старшего сына И. П. Толстого президентом Юстиц-коллегии{918}. 30 августа императрица пожаловала П. А. Толстого в кавалеры ордена Святого Александра Невского{919}. Но все это благополучие оказалось хрупким.

Потрясения ожидали Петра Андреевича весной 1727 года, когда Екатерина I тяжело заболела. Недуг императрицы со всей остротой поставил вопрос о том, кому наследовать престол. Наиболее вероятными кандидатурами были вроде бы дочери Петра и Екатерины Анна и Елизавета. Оставался, правда, еще полузабытый двором двенадцатилетний великий князь Петр Алексеевич.

В подобной династической комбинации П. А. Толстой выступил, разумеется, сторонником воцарения одной из дочерей Петра I. Однако в этот момент внутриполитическая конъюнктура повернулась самым неожиданным образом.

За передачу престола великому князю Петру решительно выступил А. Д. Меншиков, сумевший договориться о его помолвке со своей старшей дочерью Марией. Тем самым сын дворцового конюха оказался в шаге от родства с правящим домом Российской империи. Соответственно противники воцарения великого князя Петра оказались в одночасье злейшими врагами светлейшего князя.

Удар по недоброжелателям великого князя Петра Алексеевича был скор и решителен. 28 апреля 1727 года была сформирована особая следственная комиссия, по итогам трехдневной работы которой группа бывших приближенных Петра I была предана очередному специальному судебному присутствию — Учрежденному суду. Центральными фигурами процесса стали первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга сенатор граф А. Э. Девиер, П. А. Толстой и его бывший помощник по Тайной канцелярии генерал-майор Г. Г. Скорняков-Писарев. Так Петр Андреевич впервые в жизни оказался в статусе подследственного, а вскоре и подсудимого.

Расплата была жестокой: 6 мая Учрежденный суд приговорил Антона Девиера и Петра Толстого к смертной казни с конфискацией имущества, лишением чинов, титулов и орденов.

В тот же день (ставший и днем ее кончины) Екатерина I утвердила приговор[170]. Смертная казнь П. А. Толстому была заменена на ссылку в Соловецкий монастырь. Заодно в итоговом документе в число осужденных был добавлен старший сын Петра Толстого — президент Юстиц-коллегии И. П. Толстой, не привлекавшийся ни к следствию, ни к суду (!), а потому не упомянутый в исходном тексте приговора. Иван Петрович был направлен в ссылку вместе с отцом{920}.

Второй раз в жизни Петру Толстому довелось оказаться в тюремных казематах. Ссыльные отец и сын Толстые были помещены под круглосуточную охрану в тесные, темные и неотапливавшиеся кельи. Прогулок для осужденных не предусматривалось{921}. Это были условия, мало чем отличавшиеся от тех, в которых некогда пребывал Петр Андреевич в стамбульском Едикуле.

Итог столь тяжкого заключения был предсказуем. 7 июня 1728 года скончался заболевший цингой Иван Петрович Толстой. Вскоре настал черед и Петра Андреевича. Как известил Учрежденный суд начальник караула капитан Григорий Воробьев, «в нынешнем 1729 году генваря с первых чисел оной Толстой заболел жестоко… И сего же генваря 30 дня оной Петр Толстой от той болезни умре»{922}.

Иван и Петр Толстые были погребены внутри монастырской ограды, близ западной стороны Преображенского собора. В начале XX века их могила еще сохранялась, однако надпись на надгробной плите уже полностью стерлась{923}.

В настоящее время могила П. А. и И. П. Толстых утрачена.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК