Лучший бомбардировщик Королевства

Самолет Авро «Ланкастер»

Андрей Харук / г. Нововолынск Волынской обл.

Пожалуй, лучшим эпиграфом к статье о бомбардировщике «Ланкастер» может служить цитата из послевоенного рапорта командира Бомбардировочного командования сэра Артура Гарриса (Sir Arthur Harris) — легендарного «Бомбера Гарриса»: «Ланкастер»…, впервые осуществив боевую операцию в ночь с 10 на 11 марта 1942 г., очень скоро показал абсолютное преимущество над всеми другими типами самолетов Командования. Превосходство в скорости, потолке и дальности делало возможным успешно атаковать цели, удары по которым самолетами других типов были сопряжены с серьезным риском и неминуемо вели к значительным потерям… Полагаю, что «Ланкастер» был важнейшим фактором нашей победы».

Фатальный «Манчестер»

В середине 1930-х гг. бомбардировочная авиация Королевских воздушных сил (RAF) находилась на пороге перемен. 17 марта 1936 г. вышел на испытания первый современный британский бомбардировщик — двухмоторный Armstrong Whitworth A.W.38 Whitley, чуть позже за ним последовала еще одна машина такого же класса — Wellington фирмы Vickers. Они должны были заменить архаичные одно- и двухмоторные бипланы. Но военным требовался самолет с более высокими характеристиками, способный не только достать с баз на Британских островах потенциальные цели на континенте, прежде всего — на территории Германии, но и доставить к ним гораздо больше бомб.

В августе 1936 г. Министерство авиации выпустило спецификацию Р13/36, предусматривавшую создание двухмоторного бомбардировщика со взлетной массой 20 т, который мог бы поднять 3632 кг бомб. При 40-процентной бомбовой нагрузке его дальность полета должна была превысить 3200 км. Заказчик требовал, чтобы новая машина развила весьма высокую крейсерскую скорость — 442 км/ч, позволяла осуществлять бомбометание с пикирования (угол до 60°) и могла использоваться в качестве торпедоносца. Большое внимание уделялось защите: жизненно важные места самолета предстояло закрыть броней, а в оборонительное вооружение включить несколько высокоэффективных стрелковых установок с силовыми приводами.

Первый прототип бомбардировщика Авро «Манчестер» (per. № L7246)

Второй прототип «Манчестера» (per. № L7247) с дополнительным третьим килем

Бомбардировщик предполагалось оснастить новыми двигателями жидкостного охлаждения Rolls-Royce Vulture мощностью 1700 л.с. (24-цилиндровый Х-образный). Для уменьшения разбега намечалось использовать наземную катапульту. Правда, уже в ходе разработки военные от этого требования отказались, как и от бомбометания с пикирования.

Спецификацию Р13/36 разослали восьми фирмам, но предложения лишь двух из них — Avro и Handley Page — признали достойными реализации. При этом конструкторы «Хендли Пэйдж» практически сразу отказались от двухмоторной схемы в пользу четырехмоторной с менее мощными двигателями Merlin, а вот специалисты «Авро» сумели довести до серии бомбардировщик с парой «Валчеров».

Уже 8 сентября 1936 г. «Авро» получила контракт на постройку двух прототипов самолета с фирменным индексом «тип 679». Впоследствии ему присвоили наименование Manchester. Разработку осуществлял конструкторский коллектив, возглавляемый Роем Чедуиком (Roy Chadwick). Под его руководством спроектировали довольно большой свободнонесущий среднеплан цельнометаллической конструкции с двухкилевым оперением. 1 июля 1937 г., задолго до начала летных испытаний, фирма получила заказ, предусматривавший поставку 200 серийных бомбардировщиков. Принятый в 1938 г. план расширения RAF предусматривал производство 3500 средних и тяжелых бомбардировщиков, из них 1500 приходилось на долю «Манчестеров». Но результаты испытаний самолета поставили крест на этих намерениях.

25 июля 1939 г. первый прототип «Манчестера» (регистрационный № L7246) впервые поднялся в воздух с аэродрома Рингуэй 1*. Уже первые полеты показали недостаточную путевую устойчивость самолета, и его пришлось оснастить третьим килем. На втором прототипе (per. № L7247), начавшем летать 26 мая 1940 г., решили увеличить и размах крыла с 24,43 до 27,46 м. В ходе дальнейших испытаний вскрылась ненадежная работа двигателей, к тому же они недодавали мощности. В принципе, «Валчер» представлял собой весьма перспективный мотор, но появился он в неудачное время — все усилия специалистов «Роллс-Ройс» поглощала доводка более затребованного «Мерлина» и создание его новых модификаций. В итоге, «Валчер» так и не достиг приемлемых кондиций, а «Манчестер» оказался единственным серийным самолетом, на который устанавливались такие двигатели.

С августа 1940 г. на заводе «Авро» в Ньютон Хит 1* выпустили 157 таких самолетов в вариантах Mk.I (с трехкилевым оперением) и Mk.IA (с двухкилевым оперением большей площади и увеличенного размаха). Еще 43 «Манчестера» в обоих вариантах построили на заводе Metropolitan-Vickers (Metrovick) в Траффорд Парке 1*. На обоих предприятиях были заложены еще 143 «Манчестера», но их достроили уже как «Ланкастеры».

Таким образом, с учетом прототипов до ноября 1941 г. выпустили всего 202 «Манчестера». В строевых частях самолеты эксплуатировались очень недолго — последние из них списали в июне 1942 г. Боевые потери составили 63 машины, но еще 59 были потеряны в различного рода летных происшествиях, в т. ч. из-за неполадок двигателей. Казалось, самолет стал жертвой рокового имени — ведь первым название «Манчестер» получил бомбардировщик Avro 533, который вообще не попал в серийное производство в связи с окончанием Первой мировой войны.

1* Рингуэй, Ньютон Хит и Траффорд Парк все входят в агломерат большого Манчестера.

Серийный «Манчестер» Мк.1 из 207-й эскадрильи

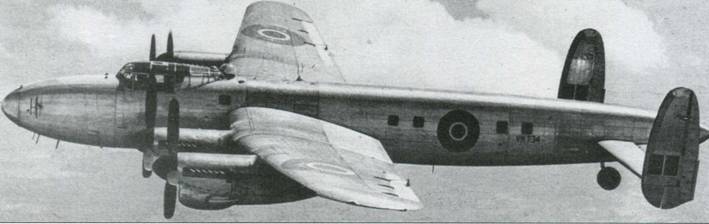

Первый прототип бомбардировщика Авро «Ланкастер» (per. № ВТ308). Январь 1941 г.

Второй прототип «Ланкастера» (per. № DG595) во время испытаний. Август 1941 г.

Четыре лучше двух

Нельзя сказать, что конструкторы «Авро» не осознавали проблем с двигателями «Манчестера». Р. Чэдуик уже на ранних стадиях проектирования подготовил три предложения по оснащению самолета альтернативной силовой установкой: парой 24-цилиндровых Н-образных моторов Napier Sabre («Манчестер» Mk. I), двумя 18-цилиндровыми двухрядными «звездами» Bristol Centaurus («Манчестер» Mk.IIA) или же четырьмя 12-цилиндровыми V-образными Merlin («Манчестер» Mk.HI). 18 апреля 1940 г. предложения «Авро» были представлены в Министерство авиации. Для практической реализации выбрали последний вариант, поскольку и «Сэйбр», и «Центаурус» находились еще на ранних стадиях развития, и самолет с такими двигателями рисковал повторить судьбу «Манчестера». Четырехмоторный бомбардировщик получил фирменный индекс «тип 683», а впоследствии — и новое название Lancaster.

Схематично процесс превращения «Манчестера» в «Ланкастер» был удачно изображен в апрельском номере журнала Aeronautics за 1945 г. На рисунке показано, как консоли крыла «Манчестера» были заменены новыми, увеличенного размаха и с дополнительной парой двигателей. Но в действительности доработки были более глубокими и включали усиление центроплана, установку дополнительных топливных баков и пр. Однако не подлежит сомнению то, что отработанная на «Манчестере» конструкция планера стала одним из весомых факторов успеха «Ланкастера». Вторым же фактором стали двигатели «Мерлин» — лучшие британские поршневые авиамоторы времен Второй мировой войны.

Путь «Ланкастера» в серию был непростым и сопровождался подковерной борьбой. Одно время судьба самолета висела на волоске. 29 июня 1940 г. директор «Авро» Рой Добсон (Roy Dobson) получил от Вильяма Фаррена (William Farren), координировавшего программу четырехмоторных бомбардировщиков в Министерстве авиации, письмо, в котором содержалось указание о прекращении работ по «Ланкастеру» и подготовке к выпуску самолета-конкурента — Halifax фирмы «Хендли Пэйдж». Добсон с Чэдуиком немедля рванули в Лондон. Не прошло и суток после получения письма, как они добились аудиенции у советника министерства кэптэна Липтротта (Liptrott), бывшего морского пилота, и смогли убедить его в своей правоте. В конечном итоге «Авро» получила добро на постройку прототипов. Но на этом история не закончилась. «Антиавровское» лобби пыталось всячески задержать поставку требуемых для «Ланкастера» моторов «Мерлин». Эти усилия удалось свести на нет, благодаря неформальным связям — один из директоров «Роллс-Ройса» И. Ивес (E.W. Hives) был другом Добсона. Таким образом, «Ланкастер» появился на свет благодаря «заговору старых друзей», как сплетничали в то время в авиационных кругах Британии.

«Авро» получила заказ на постройку четырех прототипов «Ланкастера». Их переделали из недостроенных «Манчестеров». 9 января 1941 г. шеф-пилот фирмы Г.А. Браун (Н.А. Brown) поднял в воздух первый «Ланкастер» (per. № ВТ308). Машина была оборудована 1145-сильными двигателями «Мерлин» X и имела трехкилевое хвостовое оперение от «Манчестера» Mk.I. Испытания показали, что в диапазоне приборных скоростей 160–466 км/ч рули высоты и элероны действовали хорошо. Эффективность рулей направления также оказалась достаточной, но нагрузки на них, возраставшие с увеличением скорости, показались Брауну великоватыми. При разбеге самолет заметно вело вправо, но с этим удавалось бороться, дросселируя левый внешний двигатель, а после отрыва хвоста от ВПП увод легко устранялся отклонением рулей направления. Общий же вывод, сделанный Брауном, звучал так: «Самолет абсолютно приятен в пилотировании!»

Второй прототип (per. № DG595) уже имел двухкилевое оперение, двигатели «Мерлин» XX (1280 л.с.) и полный комплект оборонительного вооружения из восьми 7,7-мм пулеметов Browning в трех механизированных башенных установках (см. техописание). Третий прототип (per. № DT810) рассматривали в качестве образца для варианта «Ланкастер» Mk.II, который решили оснастить двигателями воздушного охлаждения Bristol Hercules VI на случай перебоев с поставками «Мерлинов». Успешные испытания первых трех прототипов позволили отказаться от постройки четвертого, и уже 31 октября 1941 г. завод «Авро» в Вудфорде выпустил первый серийный «Ланкастер» Mk.I.

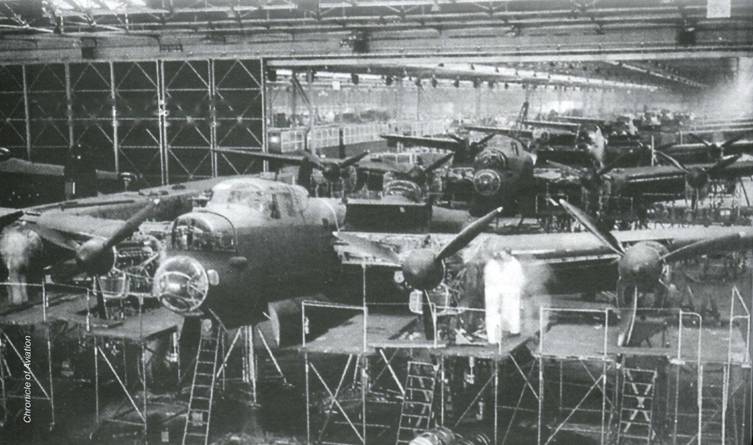

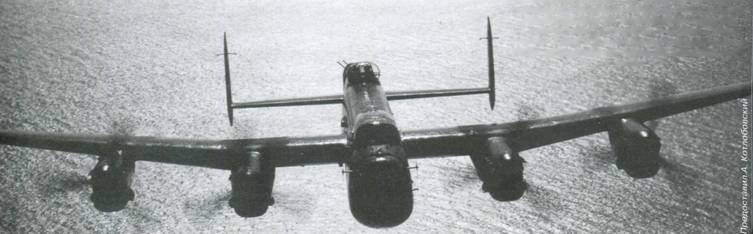

Для удовлетворения возрастающих потребностей Бомбардировочного командования выпуск новых самолетов наладили также на заводах Metrovick в Траффорд Парке, Armstrong Whitworth в Бэгинтоне, Vickers-Armstrong в Кастл Бромвиче и Austin Motors в Лонгбридже, а к поставке комплектующих привлекли более 600 предприятий. Кроме того, с августа 1943 г. «Ланкастеры» строили в Канаде, на заводе Victory Aircraft (позже переименованном в Avro Canada) в Торонто. Предполагалось наладить выпуск этих бомбардировщиков и в Австралии, но до конца войны этого не успели сделать. Серийное производство продолжалось до 2 февраля 1946 г. К тому времени построили 7377 машин, и «Ланкастер» стал наиболее массовым британским четырехмоторным самолетом.

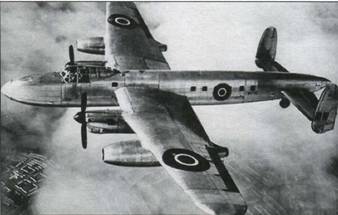

Серийный «Ланкастер» Мк.1 из состава 44-й эскадрильи взлетает с аэродрома Данхол Лодж. 20 июня 1943 г.

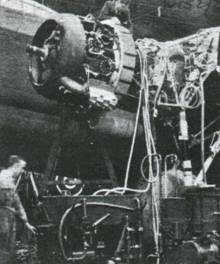

«Ланкастер» Мк. II со звездообразными двигателями «Геркулес». внизу — установка этих моторов на самолет

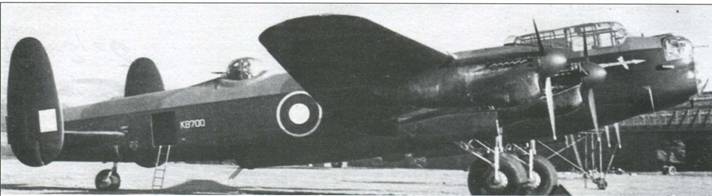

Прототип бомбардировщика «Ланкастера» Мк. Ш двигателями американского производства Паккард «Мерлин»

Самолеты для Королевского воздушного флота

Подавляющее большинство серийных «Ланкастеров» представляли собой бомбардировочные модификации с двигателями «Мерлин». Применялись моторы нескольких вариантов. Так, «Ланкастер» Mk.I мог комплектоваться «Мерлинами» XX, 22 либо 24. На «Ланкастере» Mk.HI устанавливались лицензионные моторы американской фирмы Packard — «Мерлин» 28, 38 либо 224 мощностью 1300, 1480 либо 1640 л.с., соответственно.

Внешне «единички» и «тройки» различий не имели. Случалось, что самолет, заложенный как Mk.I, оснащали моторами американского производства или наоборот. При этом менялось и обозначение модификации с Mk.I на Mk.HI или обратно. Наконец, иногда в ходе ремонтов на одном самолете устанавливались двигатели и британского, и американского производства — такая модификация обозначалась как BN Мк. I 2*. Паккардовскими «Мерлинами» комплектовались также канадские «Ланкастеры» Мк. Х. Американские моторы оборудовались карбюраторами Stormberg, благодаря которым имели лучшие взлетные характеристики, но при этом были более склонными к перегреву при взлете и посадке. Именно поэтому в летных школах отдавали предпочтение самолетам с британскими движками.

2* Литера «В» в обозначение бомбардировщиков была введена в 1942 г. Для упрощения изложения в статье бомбардировочные модификации «Ланкастера» указаны без этой литеры.

Серийный бомбардировщик «Ланкастер» Mk.VII(FE), оснащенный верхней турелью фирмы «Мартин» с двумя 12,7-мм пулеметами

Носовая турель FN5 с двумя 7,7-мм пулеметами

Кормовая турель FN121 с четырьмя 7,7-мм пулеметами

Кормовая турель FN82 с двумя 12,7-мм пулеметами

Количество построенных «Ланкастеров» основных вариантов

Вариант Количество Mk.I 3440 Mk.II 300 Mk.III 3039 Мк. Х 430На «Ланкастер» Mk.II устанавливали моторы воздушного охлаждения Hercules VI (первые 27 машин) либо XVI, развивавшие по 1735 л.с. Более мощная силовая установка сулила улучшение летных характеристик, к тому же двигатели воздушного охлаждения по сравнению с жидкостным обладали более высокой живучестью. На практике преимущества нивелировались недостаточной высотностью «Геркулесов». К тому же, их хронически не хватало — первые два серийных «Ланкастера» Mk.II были собраны весной 1942 г., но в строевые части начали поступать лишь в середине октября, а в бой пошли только в январе 1943 г. Из 282 таких бомбардировщиков, принятых RAF, в строевые части поступили лишь 179, которыми вооружили 3 британские и 3 канадские эскадрильи. Почти все эти самолеты были потеряны, причем 71 из них разбился над территорией Британских островов. До конца войны дожили лишь 16 «двоек», из которых только 4 находились в летном состоянии.

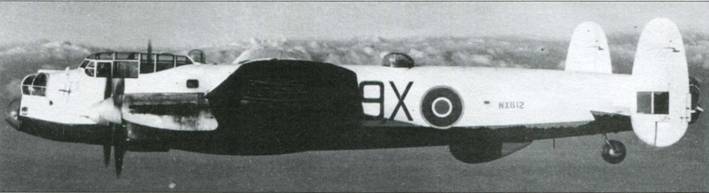

Оборонительное вооружение большинства серийных «Ланкастеров» соответствовало второму прототипу. Некоторые машины дополнительно получили подфюзеляжную башню FN64 с парой 7,7-мм «Браунингов» (боекомплект 750 патронов на ствол) — на таких самолетах не устанавливался радар H2S. Часть «Ланкастеров» Mk.II имела подфюзеляжную огневую точку с одним 7,7-мм пулеметом. На канадских Мк. Х верхняя оборонительная установка была смещена вперед на 2,2 м и представляла собой электроприводную турель американского производства Martin 25 °CЕ23А с двумя 12,7-мм пулеметами. С весны 1945 г. на фирме Austin Motors собрали 130 «единичек» с такими башнями, присвоив этим машинам обозначение Mk.VII. Такое же обозначение получили еще 50 самолетов, для которых башен «Мартин» не хватило, и на их месте разместили традиционную установку FN50 с парой 7,7-мм пулеметов.

В ходе производства на самолетах внедряли более современные и надежные модели стрелковых башен FN79, FN121 и FN150. С 1945 г. стали устанавливать английские башни Frazer Nash FN82 либо Rose Rise Mod.2 Mk.I. со спаренными 12,7-мм пулеметами. Последние были более просторными и в отличие от FN82 позволяли стрелку держать парашют при себе, что существенно повышало его шансы выжить в случае сбития самолета.

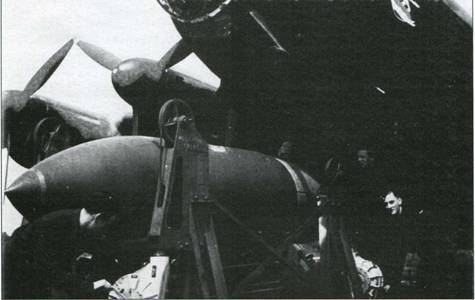

Самолеты первых серий имели стандартный бомбоотсек длиной 10,13 м и шириной 1,68 м, рассчитанный на 3630 кг бомб (8000 фунтов). Часть «Ланкастеров» получила т. н. «углубленный» бомбоотсек под бомбы Tallboy или Block Buster калибром 12000 фунтов (5448 кг). Створки его люка имели характерную выпуклую форму. На таких самолетах отсутствовали нижние оборонительные установки, а при полетах на большую дальность с них снимали и верхние. В целом, селектор бомбового вооружения и набор бомбодержателей обеспечивали подвеску бомб в различной комбинации, например, четырнадцать 454-кг бомб или шесть 908-кг и три 114-кг. «Ланкастеры» Mk.II отличались удлиненным бомбоотсеком, рассчитанным на 6351 кг (14000 фунтов) боевой нагрузки.

Уже упоминаемый радар H2S вошел в стандартный состав оборудования «Ланкастера» с 1943 г. Его антенну монтировали под хвостовой частью фюзеляжа и закрывали плексигласовым обтекателем. РЛС позволяла обнаруживать радиоконтрастные наземные цели. Ее экран находился на рабочем месте оператора. Часть самолетов оснащали также радионавигационной аппаратурой Gee, Oboe и Rebecca. В 1943 г. на самолеты стали устанавливать РЛС защиты хвоста Monika, сканировавшую воздушное пространство в секторе 45° и дававшую возможность обнаружить приближавшиеся истребители противника. Но вскоре на немецких ночных истребителях появилось оборудование, позволявшее наводить их по излучению «Моники», и от использования таких радаров британцам пришлось отказаться.

Кроме основных вариантов «Ланкастера», существовал еще немалый ряд модификаций, которые в том или ином количестве строили серийно или получили путем переоборудования. Так, в начале 1945 г. 33 машины Mk.I переделали в самолеты Mk.I (Special), приспособив их для подвески бомбы Grand Slam, которая весила без малого 10 т (точнее, 9979 кг — 22000 фунтов). Для экономии веса с машин сняли носовую и верхнюю стрелковые установки, в хвостовой оставили лишь два пулемета, а также демонтировали створки бомбоотсека. Сам же бомбоотсек удлинили, а шасси самолета усилили. Вариант Mk.I(FE) 3* предназначался для действий на Дальнем Востоке. Такие бомбардировщики комплектовали американскими радиостанциями SCR-522, более совершенным прицельным и радионавигационным оборудованием, включая радар H2S Mk.II, аппаратуру «Джи» Н, «Лоран» и «Ребекка» II. С таким оборудованием выпустили и все «Ланкастеры» Mk.VII. Несколько бомбардировщиков переоборудовали в разведчики PR Mk.I, оснастив необходимой фотоаппаратурой.

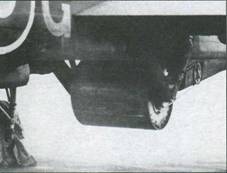

В 1943 г. 22 машины (по другим данным, 21) переоборудовали в «Ланкастер» Mk.NI тип 464 — носители бомб-мин Upkeep конструкции Бэрнса Уоллиса (Barnes Wallis), предназначенных для разрушения плотин. Этот 4200-кг бочкоподобный боеприпас следовало подвешивать поперек оси самолета и раскручивать перед сбросом до примерно 500 об/мин. Для этого служил специальный держатель «тип 464» (отсюда и обозначение модификации самолета). Кроме установки этих держателей, с самолетов сняли верхние башни, некоторое оборудование, створки и часть обшивки бомбоотсека, а его заднюю часть закрыли обтекателем.

После войны 44 бомбардировщика переоборудовали в поисково-спасательные «Ланкастеры» ASR Mk.NI. Каждый из них нес сбрасываемую на парашюте спасательную лодку «Канлифф-Оуэн» Mk.HA. В качестве прототипа послужил бомбардировщик с регистрационным № ND589, переоборудованный на «Авро». Все последующие работы по переоборудованию осуществляла фирма Cunliffe-Owen.

Другой послевоенный вариант MR Mk.III (GR Mk.III) представлял собой морской патрульный самолет. Небольшое количество таких машин, предназначенных для Берегового командования, также получили путем переделки бомбардировщиков. При этом с них снимали верхние башни, нередко пулеметы из других турелей, а в фюзеляже перед хвостовым оперением прорезали дополнительные окна для наблюдателей. Обтекатель РЛС остался на месте, но взамен бомбардировочного радара H2S под ним находилась антенна станции ASV, оптимизированной для обнаружения надводных целей.

3* FE — Far East, т. е. Дальний Восток.

«Ланкастер» Мк. Х с полным комплектом оборонительного вооружения, включая нижнюю турель FN64

Окончательная сборка «Ланкастеров» на заводе компании «Мартин Моторе»

Существовали и вовсе единичные версии «Ланкастера». Так, в 1943 г. в вариант Mk.VI был переоборудован несколько «единичек» и «троек» путем установки двигателей «Мерлин» 85/87 (1640 л.с.) с четырехлопастными винтами. Такие машины применялись, главным образом, для выполнения спецзаданий, в т. ч. радиоэлектронной борьбы.

Обозначения «Ланкастер» Mk.IV и Mk.V применяли на этапе проектирования и постройки прототипов бомбардировщиков Lincoln Mk.I и Mk.II. А обозначения Mk.VIII и Mk.IX были зарезервированы для перспективных модификаций, но не использовались.

Поисково-спасательный самолет «Ланкастер» ASR Mk.III с подвешенной лодкой «Канлифф-Оуэн» и сброс ее

Морской патрульный самолет «Ланкастер» GR Mk.III

Пассажирский самолет Авро «Йорк» авиакомпании BSAA

«Бомбовоз» становится лайнером

В феврале 1942 г. коллектив Р. Чэдуика начал проектирование транспортно-пассажирского самолета Avro 685 York. От «Ланкастера» без изменений решили взять крыло, силовую установку и шасси, модифицировать хвостовое оперение и разработать новый фюзеляж, вмещавший 56 пассажиров. Из среднеплана самолет превратили в высокоплан. Первый прототип (per. № LV626) поднялся в воздух 5 июля 1942 г., спустя всего 5 месяцев после начала разработки. Поначалу машину оснастили двигателями «Мерлин» XX, а впоследствии переоборудовали «Геркулесами». После испытаний Министерство авиации заказало 4 прототипа. Эти самолеты, как и все серийные, оснащались «Мерлинами».

Завод «Авро» строил «Йорки» до конца войны небольшими партиями. Так, в 1943 г. собрали лишь 4 прототипа и 3 серийные машины, а в 1944 г. выпускали по 3 «Йорка» в месяц. После войны объемы производства несколько возросли, и до 1948 г. англичане построили 256 таких самолетов. Лицензию на производство «Йорка» приобрела канадская фирма «Виктори Эйркрафт», но построила всего один самолет этого типа.

208 «Йорков» поступили в RAF. Среди них особым статусом отличался третий прототип (per. № LV633C), получивший личное имя «Аскелон». Он входил в состав 24-й эскадрильи и использовался в качестве личного самолета короля Георга VI, а также премьер-министра У. Черчилля. В частности, премьер летал на нем на Ялтинскую конференцию. Остальные машины приобрели различные авиакомпании нескольких стран. Гражданским эксплуатантам досталось и много военных «Йорков» после их демобилизации.

На основе «Ланкастера» создали и более простой транспортно-пассажирский самолет Avro 691 Lancastrian. Он представлял собой переделанный бомбардировщик, с которого сняли все вооружение. Фюзеляж значительно доработали: оборудовали отсек для перевозки 4830 кг груза или 9-13 пассажиров, сделали новые носовую и хвостовую части, на большинстве самолетов прорезали дополнительные окна. Максимальная дальность полета с дополнительными топливными баками достигала 6600 км. Первый «Ланкастриан» переоборудовали на канадском предприятии «Виктори Эйркрафт» в 1943 г., однако серийный выпуск вела «Авро». В общей сложности в Англии построили 82 «Ланкастриана», а в Канаде переделали 10.

Почти половина этих самолетов изначально поступила в RAR Британские военные присвоили им обозначение «Ланкастриан» С Mk. II (33 единицы на 8 пассажирских мест) и С Mk. IV (8 машин на 13 мест). Они находились на вооружении 231 — й и 511 — й эскадрилий в метрополии, а также 232-й в Индии.

«Ланкастрианы» попали в несколько авиакомпаний, включая British Overseas Airways Company (ВОАС) и British South American Airways (BSAA). В том числе эти самолеты летали на сверхпротяженной авиалинии, связывавшей метрополию с Австралией. Ее эксплуатировали совместно компании ВОАС и австралийская Qantas: до промежуточной посадки в Карачи машину вел британский экипаж, а от Карачи — австралийский. Другими дальними линиями, на которых служили такие самолеты, были Лондон-Йоханнесбург и Лондон-Коломбо-Сингапур.

Освоение и боевой дебют

Для перевооружения на «Ланкастеры» первой выбрали 44-ю (родезийскую) эскадрилью. Эта часть, входившая в 5-ю авиагруппу, ранее летала на двухмоторных «Хэмпденах», а возглавлял ее один из лучших пилотов Бомбардировочного командования кавалер Креста Виктории уинг-коммандер Родерик Лиройд (Roderick Learoyd). Для ускорения освоения новой техники в 44-ю АЭ, вопреки установившемуся порядку, передали даже первый прототип, прибывший в часть 9 сентября 1941 г. — ровно через 8 месяцев после начала испытаний. Машина далеко не полностью соответствовала серийному образцу — на ней отсутствовало вооружение, стояли другие моторы, иной была конструкция хвостового оперения. Тем не менее, она позволила личному составу ознакомиться с особенностями эксплуатации и пилотирования новых самолетов.

Первые три серийных «Ланкастера» 44-я АЭ получила лишь в качестве «рождественского подарка» 24 декабря 1941 г. К марту следующего года подготовка экипажей достигла уровня, позволившего отправить их в бой. Делало это английское командование весьма осторожно. Сначала 3 марта 1942 г. четыре самолета отправили на постановку мин у Гельголанда. В ночь с 10 на 11 марта «Ланкастеры» впервые атаковали наземную цель — два самолета включили в состав группы, бомбившей Эссен.

В январе 1942 г. начала перевооружение на «Ланкастеры» 97-я АЭ. Эта часть ранее летала на «Манчестерах» и благодаря конструктивной схожести обеих машин достигла боеготовности уже к марту. 14 апреля по 6 «Ланкастеров» от 44-й и 97-й эскадрилий участвовали в первом дневном рейде, целью которого стал завод концерна MAN в Аугсбурге, строивший дизеля для субмарин. В этом налете Бомбардировочное командование рассчитывало добиться определенного пропагандистского эффекта, «явив публике» свое новое оружие во всей красе.

Увы, «Ланкастеры» были перехвачены «Мессершмиттами» Bf 109 из эскадры JG 2. В итоге, из дюжины самолетов лишь два смогли сбросить бомбы на цель, а назад вернулись только 5 бомбардировщиков: 4 из 97-й АЭ и один из 44-й. Тем не менее, по данным фоторазведки, цель удалось поразить. Руководивший налетом скуадрон-лидер Джон Неттлетон (John Nettleton) — он находился в единственном уцелевшем самолете 44-й АЭ — был удостоен Креста Виктории. Таким образом, Неттлетон стал первым летчиком, удостоенным высшей британской награды за боевые действия на «Ланкастере». Увы, храбрый пилот погиб в ночь с 12 на 13 июня 1943 г., когда при возвращении из рейда на Турин его «Ланкастер» был сбит немецким ночным истребителем.

Во второй раз к дневному налету «Ланкастеры» привлекли 17 октября 1942 г. Целью стали оружейные заводы Schneider в Ле Крезо на территории Франции. На этот раз противодействие ПВО было минимальным, но отсутствие у экипажей опыта дневного бомбометания сыграло злую шутку — хоть и было сброшено более 100 т бомб, но стратегическому объекту не удалось причинить каких-либо существенных повреждений. Однако и собственные потери оказались невелики: из 94-х участвовавших в налете «Ланкастеров» была сбита лишь одна машина. Еще один бомбардировщик вынужден был вернуться с полпути к цели из-за неисправности двигателя. Над морем его перехватили три немецких гидросамолета Аг 196. Экипаж «Ланкастера» вышел из переделки с честью — два из трех «Арадо» удалось сбить, а третий поспешил ретироваться.

Самолет Авро «Ланкастриан» С Mk. II из 231-й эскадрильи RAF

Завершение подготовки к вылету «Ланкастеров» Мк.1 из состава 44-й эскадрильи. 1942 г.

Британское командование, не взирая на результат этого налета, очень высоко оценило действия экипажей бомбардировщиков. Так, в телеграмме 97-й эскадрилье сам «Бомбер Гаррис» писал: «Поздравляю всех причастных к вчерашнему блистательному успеху… Менее, чем в пять минут, ценой потери всего одного самолета вы лишили противника одного из основных источников вооружений». Он также отметил высокий уровень штурманской подготовки, позволивший вывести соединение на цель с точностью по времени до одной минуты и по координатам до одной мили после полета по маршруту, протяженностью 2000 миль. Тем не менее, впоследствии от дневных налетов отказались, и в течение 18 месяцев «Ланкастеры» летали на бомбардировки исключительно по ночам.

Ночные бомбовые налеты представляли собой нелегкую задачу, и командование RAF уделяло огромное внимание совершенствованию их тактики и технического обеспечения. Поступление на вооружение «Ланкастера» совпало по времени с внедрением первой радионавигационной системы «Джи». Она работала по триангуляционному методу — на самолетах стояли устройства, принимавшие сигналы от трех передатчиков, расположенных на побережье Британии. «Джи» была еще довольно несовершенной, в частности, ее дальность действия не превышала 400 миль (640 км), а точность на максимальной дальности составляла 4–5 миль, что явно недостаточно для бомбардировок точечных целей. Срок эффективной эксплуатации системы разработчик определил максимум в 6 месяцев, так как справедливо полагал, что за это время германские специалисты обязательно найдут средства противодействия и смогут глушить сигналы передатчиков. Тем не менее, «Джи» стала первым шагом на пути, приведшем к резкому возрастанию эффективности ночных бомбардировок.

Бомбардировщик из 106-й эскадрильи уходит в очередной ночной рейд. Ноябрь 1942 г.

Бомбы калибром 4000 фунтов (1816 кг) перед подвеской на самолет 83-й АЭ

Первый «Миллениум», и последующие…

К началу мая 1942 г. Бомбардировочное командование располагало в строевых частях примерно 350 боеготовыми бомбардировщиками. Эффективность их использования группами в несколько десятков и даже в сотню-другую машин оставляла желать много лучшего. По мнению У. Черчилля и руководства Бомбардировочного командования, на серьезный урон противнику можно было рассчитывать, лишь пустив на одну цель в несколько раз больше самолетов. Возможно, «магией чисел» можно объяснить то, что для массированных налетов определили количество в 1000 машин. Впоследствии такие рейды получили название «налетов тысячи бомбардировщиков». Но отнюдь не магия, а лишь самоотверженная работа промышленности и военных сделала возможным осуществить первый такой налет уже 30 мая 1942 г. В рейде на Кельн, получившем название Millennium, участвовали 1037 бомбардировщиков, в т. ч. 73 «Ланкастера». К тому времени на новые самолеты перешли также 83-я и 106-я эскадрильи, а 50-я и 61-я хотя и находились еще в стадии перевооружения, но отправили в налет свои боеготовые экипажи. Вообще более трети машин, участвовавших в «Миллениуме», взяли из учебных частей. Городу были причинены огромные разрушения. Потери Бомбардировочного командования составили 44 самолета, из них лишь один «Ланкастер» (из 61-й АЭ).

Постепенно количество «Ланкастеров» росло, и, помимо обычных бомбардировочных эскадрилий, ими стали оснащать части специального назначения. Так, несколько «Ланкастеров» попало в 109-ю спецэскадрилью, занимавшуюся отработкой способов радиоэлектронной борьбы. «Ланкастерами», оснащенными радионавигационной аппаратурой, вооружили 83-ю АЭ, которая стала одним из подразделений т. н. «следопытов» (pathfinders). Такие самолеты выполняли функции лидеров при ночных налетах. Они выводили соединение бомбардировщиков на цель, обозначали ее осветительными и зажигательными авиабомбами («рождественскими елками»). Впервые «Ланкастеры» в качестве «следопытов» применили в ночь на 18 августа 1942 г. во время рейда на верфь во Фленсбурге. Первый блин вышел комом — немцы к тому времени научились подавлять сигналы системы «Джи», и налет не достиг ожидаемых результатов. Для увеличения эффективности действий в январе 1943 г. эскадрильи «следопытов» свели в 8-ю авиагруппу Бомбардировочного командования.

На рубеже 1942-43 гг. Бомбардировочное командование систематически расширяло «фронт работ» в рамках т. н. стратегического бомбового наступления. Объединенный комитет начальников штабов поставил перед командованием такую задачу: «Первоочередной целью является уничтожение германской военной и промышленной систем, инфраструктуры и снижение морали населения Германии до такого уровня, когда его стремление к вооруженному сопротивлению будет окончательно подорвано».

Доставалось и союзникам Третьего рейха. Так, в конце 1942 г. начались налеты на города Северной Италии Турин, Милан и Геную. Но безусловным приоритетом пользовались цели на территории Германии. В январе 1943 г. было организовано два крупных налета на Берлин. Первый из них, в ночь с 16 на 17 января, застал ПВО столицы рейха врасплох, и ей удалось сбить лишь один «Ланкастер» из 201 самолета, участвовавшего в операции. А вот на следующую ночь «бомберам» повезло куда меньше: из 170 «Ланкастеров» и 17 «Галифаксов», отправившихся на Берлин, домой не вернулись 19 — больше 10 %, при том, что приемлемыми считались 2–4 %. В дальнейшем британская авиация приступила к планомерному «стиранию с карты» основных промышленных центров Германии, а Берлин оставили на потом.

Одной из приоритетных целей стал Эссен, где находились сталеплавильные и оружейные заводы Круппа. 5 марта 1943 г. этот город «посетили» 442 бомбардировщика — началась крупномасштабная воздушная кампания, получившая впоследствии название «Битва за Рур». В ходе этого налета впервые была использована новая радионавигационная система ОЬо, устойчивая к германским помехам. В последующие месяцы Эссен подвергался массированным налетам еще 5 раз, причем 25 июля его бомбили 700 самолетов. В итоге, город практически перестал существовать. Пять раз сотни британских бомбардировщиков появлялись над Дуйсбургом, сбросив на город 5000 т бомб. В ночь с 29 на 30 мая 1943 г. в налете на Вупперталь-Бармен участвовали 534 самолета. Правда, на этот раз британцы понесли ощутимые потери — домой не вернулись 33 бомбардировщика, большинство из которых сбили ночные истребители, наводимые по командам наземных РЛС.

25 июля 791 бомбардировщик (из них — 347 «Ланкастеров») атаковал Гамбург. Во время этого налета было опробовано на практике применение пассивных радиопомех Window. Они представляли собой наклеенные на черную бумагу 30-см полоски фольги, что соответствовало длине волны германских радаров. Первоначально их выбрасывали вручную, но уже через неделю «Ланкастеры» получили коробы в носовой части по правому борту, из которых «Виндоу» высыпались по команде бомбардира либо второго пилота.

В дальнейшем на Гамбург осуществили еще 3 массированных налета. В общей сложности английские бомбардировщики сбросили на этот город почти 9000 т бомб, в результате чего погибло около 50 тыс. человек, была разрушена половина зданий, а миллион жителей остались без крова. При этом потери Бомбардировочного командования составили 87 самолетов — 2,8 %. В предыдущих налетах без применения «Виндоу» англичане теряли в среднем 6 % бомбардировщиков.

Массированным налетам подвергались также Бохум, Дортмунд, Дюссельдорф, Мюльхайм и другие индустриальные центры. Артур Гаррис получил возможность сказать: «Годы усилий, экспериментов и тренировок, наконец, дали нам оружие, способное разрушить сердце вражеской военной промышленности». Противник в полной мере почувствовал возросшую мощь Бомбардировочного командования. Генерал-инспектор люфтваффе Эрхард Мильх (Erhard Milch) в конце августа 1943 г. отмечал: «Гзрмания стала линией фронта, и массы истребителей следует выделить для защиты страны… Это единственный шанс противостоять дневным и ночным бомбардировкам». Некоторые германские военные продолжали бодриться — так, начальник штаба люфтваффе генерал Ганс Йешоннек (Hans Jeschonnek) заявлял: «Каждый четырехмоторный бомбардировщик, построенный западными союзниками, делает меня счастливее, ведь чтобы сбить его, нам нужно затратить столько же усилий, как и для двухмоторного. Между тем, такая машина поглощает гораздо больше ресурсов противника». Но ресурсы Британской империи, поддержанной Соединенными Штатами, позволяли строить бомбардировщики значительно быстрее, чем люфтваффе их сбивали.

Еще одной масштабной операцией лета 1943 г., в которой участвовали «Ланкастеры», стал налет на ракетный центр в Пенемюнде. Первые сведения о какой-то подозрительной активности в этом районе британское командование получило в апреле 1943 г. Авиаразведка засекла «торпедообразные объекты длиной примерно 40 футов». Имевшаяся информация о работах в области ракетного оружия позволила адекватно оценить потенциальную угрозу, и Бомбардировочное командование получило указание осуществить налет на Пенемюнде. Операция состоялась в ночь с 17 на 18 августа. При этом для отвлечения ночных истребителей восьмерка самолетов «Москито» совершила рейд на Берлин, сбросив полоски «Виндоу» для имитации массированного налета. Эта часть операции прошла вполне успешно. Всполошившиеся немцы стянули в небо над столицей около 200 ночных истребителей, многие из которых стали жертвами собственных зениток.

«Ланкастер» загружен разнокалиберными бомбами. Внизу — атака Хейнсбурга, 16 ноября 1944 г.

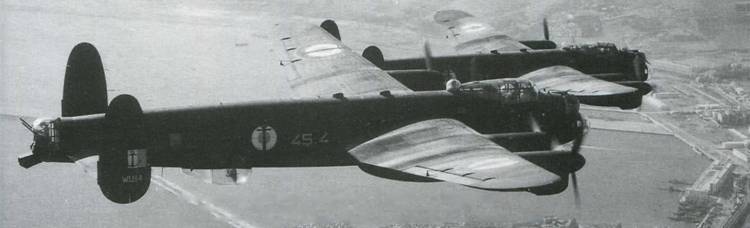

«Ланкастеры» Мк. III из 619-й эскадрильи во время одного из боевых вылетов. Апрель 1943 г.

В то же время 595 бомбардировщиков (из них 324 «Ланкастера»), ведомых известным асом Бомбардировочного командования групп-кэптеном Дж. Г. Сирби (J.H. Searby), ударили по Пенемюнде. Самолеты сбросили около 2000 т бомб, но, поскольку объекты комплекса были рассредоточены на довольно большой площади, повреждения оказались гораздо меньшими, чем можно было ожидать. Более того, жертвами налета стали несколько сот узников концлагеря, используемых немцами в качестве рабочей силы. Да и потери Бомбардировочного командования оказались значительными — домой не вернулись 40 самолетов, в т. ч. 23 «Ланкастера». Основные потери понесли на обратном пути эскадрильи последней волны, так как к тому времени противник успел перенацелить ночные истребители. Тем не менее, британские аналитики посчитали, что благодаря налету программа создания баллистических ракет М-2 была задержана на 3 месяца.

Теперь, когда немецким промышленным центрам удалось нанести значительный ущерб, а численность сил Бомбардировочного командования возросла, британцы решили вспомнить о Берлине. 23 и 31 августа 1943 г. были организованы два массированных налета на столицу нацистской Германии. Потери бомбардировщиков были очень высокими, особенно среди эскадрилий, вооруженных «Стирлингами» и «Галифаксами». Поэтому в следующий рейд 3 сентября отправились лишь «Ланкастеры», но и этот налет стоил 20 бомбардировщиков. Тем не менее, маршал Артур Гаррис продолжал упорствовать. 3 ноября в докладной записке Черчиллю он отмечал: «Мы можем разрушить Берлин до основания, если американцы нам помогут. Это обойдется нам в 400–500 самолетов. Но Германии это будет стоить проигранной войны».

Американское руководство не поддержало энтузиазма Гарриса, и Бомбардировочному командованию пришлось продолжить налеты на Берлин собственными силами. С октября 1943 по март 1944 гг. было выполнено 16 таких налетов. Потери оказались такими, как и предсказывал Гаррис — 492 бомбардировщика. А вот нанесенный ущерб оказался далеким от ожидаемого.

В рейдах на Берлин и другие объекты на территории Германии в конце 1943- начале 1944 гг. «Ланкастер» завоевал реноме лучшего британского бомбардировщика и начал постепенно вытеснять из авиачастей самолеты других типов. Забегая вперед, отметим, что к апрелю 1945 г. «Ланкастерами» были вооружены 56 эскадрилий. На этот тип полностью перевооружили 1-ю, 3-ю и 5-ю группы Бомбардировочного командования. 8-я группа «следопытов», наряду с «Ланкастерами», эксплуатировала легкие «Москито». Лишь 4-я группа летала на «Галифаксах», а 6-я (канадская) имела смешанный состав — 7 эскадрилий «Галифаксов» и 10 «Ланкастеров». Там, наряду с самолетами британского производства, служили и канадские «Ланкастеры» Мк. Х. Первой строевой частью, получившей такие машины в апреле 1944 г., стала 419-я эскадрилья.

Тяжелая бомба «Блок Бастер» калибром 12000 фунтов (5448 кг). Справа — заправка топливом «Ланкастера» Мк. I из 467-й АЭ

Самолет 617-й эскадрильи во время учебного сброса бомбы «Апкип»

Новые задачи

Весной 1944 г. взаимодействие Бомбардировочного командования и американской 8-й воздушной армии удалось- таки наладить. Плодом сотрудничества стала серия комбинированных налетов под названием Big weeks. Так, в ночь с 22 на 23 марта 1944 г. британцы отправили 800 самолетов на Франкфурт. 31 марта 795 машин атаковали Нюрнберг. Но к тому времени германская ПВО достигла вершины своего могущества. Ночные истребители получили аппаратуру, засекавшую излучение радаров «Моника» и H2S, а в состав их вооружения вошли установки Schrage Musik — пушки, стрелявшие наклонно вверх. Это позволяло атаковать «Ланкастеры» со стороны незащищенного «брюха». Как следствие, над Нюрнбергом британцы понесли самые высокие потери за все ночные налеты времен войны — 95 бомбардировщиков, в т. ч. 64 «Ланкастера». Тем не менее, было организовано еще несколько массированных рейдов. Так, в ночь с 24 на 25 апреля удару подвергся Мюнхен. Фактически эта операция стала последним массированным налетом на города в 1944 г. — союзники готовились к высадке в Нормандии, и перед Бомбардировочным командованием встали новые задачи.

Главными целями для «Ланкастеров» стали железные дороги, объекты береговой обороны, аэродромы и порты. 15 апреля 1944 г. был введен в действие т. н. «Транспортный план», предусматривавший нанесение сокрушительных ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры. К 3 июня британские бомбардировщики выполнили в рамках этого плана 8800 вылетов, сбросив 42000 т бомб. В итоге железнодорожная сеть северо-запада Франции была парализована, что существенно ограничило возможности германского командования по переброске подкреплений в Нормандию.

Стратегические бомбардировщики наносили удары и по целям, типичным для фронтовой авиации. Так, 3 мая 346 самолетов бомбили месторасположение штаба 21 — й танковой дивизии вермахта в Мейи ле Кам. Из-за проблем с радиосвязью налет оказался растянутым по времени, что дало ПВО возможность отреагировать надлежащим образом, и ночные истребители сбили 42 «Ланкастера». Непосредственно в «день Д», 6 июня 1944 г., «Ланкастеры» бомбили Канн. Кроме того, самолеты 617-й и 218-й эскадрилий прошли на малой высоте и сбросили полоски «Виндоу», имитируя корабельные соединения. Хитрость удалась — германская береговая артиллерия открыла огонь по пустому месту!

После высадки в Нормандии «Ланкастеры» вместе с другими самолетами Бомбардировочного командования наносили удары по узлам сопротивления германских войск. Так, 30 июня 258 бомбардировщиков атаковали Виллер Бокаж, а в ночь с 7 на 8 июля массированному налету опять подвергся Канн. Затем бомбардировщики переключились на порты французского побережья Гавр, Булонь и Кале, где в окружении продолжали сражаться германские гарнизоны. В ночь с 17 на 18 августа «Ланкастеры» вновь появились над Германией — 461 самолет бомбил Штеттин (ныне Щецин, Польша). Городу были причинены значительные разрушения, а в порту потоплено 5 судов. ПВО сумела сбить лишь 5 бомбардировщиков. 18 декабря 236 «Ланкастеров» из состава 5-й группы атаковали Готенхафен (ныне Гдыня, Польша), сбросив 824 т бомб, в основном, на объекты порта.

В последние месяцы войны целью Бомбардировочного командования стали главным образом те германские города, что попадали в советскую зону оккупации. Так случилось и с Дрезденом, который в феврале 1945 г. дважды подвергался массированным налетам. Город, где не было сколько-нибудь значительных стратегических объектов, но в который стекались десятки тысяч беженцев, был буквально стерт с лица земли. А британцы все списали на ошибочные данные разведки…

Хотя бы несколько слов заслуживают «Ланкастеры», состоявшие на вооружении 101-й эскадрильи специального назначения — первой в RAF специализированной части РЭБ. Она предназначалась для создания помех системе наведения перехватчиков люфтваффе. Аппаратура, установленная на самолетах этой эскадрильи, и применяемая тактика были весьма специфичными. Например, используя радиостанцию ABC, которая работала на волне станций наведения истребителей, находившиеся на борту «Ланкастера» специалисты выдавали немецким пилотам ложные команды. Гораздо проще в применении была станция Mandril, примитивно глушившая радиообмен между станциями наведения и истребителями. При этом в эфир попросту транслировали шум одного из двигателей «Ланкастера», под капотом которого стоял микрофон!

Бомба «Апкип» на держателе «тип 464». Справа — плотина Мён, разрушенная такими бомбами. 17 мая 1943 г.

Бомбардировщики 617-й эскадрильи действовали преимущественно ночью и специализировались на применении тяжелых бомб «Апкин», «Толлбой» и «Гранд Слэм»

«Апкип» и «Толлбой»

Одним из наиболее известных бомбардировочных рейдов времен Второй мировой войны в Европе стал налет «Ланкастеров» на дамбы в долине Рура. Эта операция, получившая кодовое название Chastise, стала одной из наиболее успешных по соотношению собственных потерь и причиненного ущерба.

Для поражения дамб предназначалась специальная 4200-кг бомба-мина «Апкип», представлявшая собой цилиндр диаметром 1240 мм и длиной 1524 мм. Ее стальная оболочка весила 1203 кг, а внутри помещалось 2997 кг мощной взрывчатки RDX. Бомба комплектовалась двумя взрывателями: гидростатическим, рассчитанным на глубину 9 м, и ударным с замедлением в 1 мин для безопасности самого бомбардировщика.

Идея заключалась в том, чтобы «Апкип», сброшенная на воду, рикошетила от ее поверхности подобно плоскому камешку, пушенному ловким мальчишкой с берега реки. Таким образом, вероятность поражения цели повышалась, поскольку по сравнению с обычными бомбами расширялась допустимая погрешность в определении момента сброса. К тому же, прыгая по поверхности, бомба миновала бы противоторпедные сети, защищавшие плотины. Предварительные расчеты показывали, что ее необходимо сбросить на скорости 345 км/ч с высоты 18,5 м, а расстояние до цели в этот момент должно составлять около 400 м. При соблюдении этих весьма жестких условий бомба должна была совершить несколько скачков по воде, на излете удариться в надводную часть дамбы, перепрыгнуть ее, скатиться на напорную сторону и там взорваться. Даже если она нанесет относительно небольшие повреждения плотине, напор воды довершит дело.

Для применения нового оружия сформировали 617-ю эскадрилью, которую возглавил опытнейший пилот уинг-коммандер Гай Гибсон (Guy Gibson), имевший на счету 157 боевых вылетов. Ее вооружили специальными «Ланкастерами» Mk.III тип 464, первый из которых был готов 8 апреля 1943 г. Экипажи приступили к очень интенсивным тренировкам, сначала днем, а затем ночью. Тут выяснилось, что строго выдержать высоту полета очень непросто, т. к. существовавшие высотомеры не позволяли это делать с необходимой точностью. Британская изобретательность подсказала чрезвычайно простой выход. В носу и хвосте самолета установили по прожектору, направленному вниз, с таким расчетом, чтобы их лучи пересекались на расстоянии 18,5 м от самолета. Таким образом, штурману требовалось следить, чтобы два пятна света на поверхности воды сливались в одно, и давать летчику соответствующие указания.

13 мая 1943 г. 617-я эскадрилья получила свой последний, 20-й доработанный «Ланкастер». К тому времени экипажи налетали в тренировках около 2000 ч, осуществив 2500(!) учебных сбросов «Апкипа». Эскадрилья была признана готовой к выполнению главного задания. Провести операцию решили в ночь с 16 на 17 мая. Дату выбрали с учетом того, что водохранилища были заполнены после весеннего таяния снегов, а ночью светила полная луна, облегчая работу экипажей. Они все еще продолжали тренировки, и буквально накануне «Ланкастер» сквадрон-лидера Модели (Maudsley) получил повреждения: сброшенная со слишком малой высоты «Апкип» подняла фонтаны воды, которые буквально ободрали полотняную обшивку элеронов. В результате к рейду оказались готовы 19 машин.

Эскадрилью разделили на три группы. В первую вошли 9 «Ланкастеров», для которых основной целью стала дамба Мён, а запасной — Эдер. Для второй группы из 5 самолетов такими целями были дамбы Зорпе и Энерпе, соответственно. 5 машин третьей группы считались резервными.

Самолеты начали взлетать с авиабазы Скэмптон в 20.30. Первую группу возглавлял сам Гибсон. Маршрут следования к цели был проложен в обход позиций зенитной артиллерии, но без потерь не обошлось-наподлетеодин «Ланкастер», шедший на сверхмалой высоте, столкнулся с линией электропередач. Летевшие в ночи самолеты растянулись, и бомбардировщикам, прибывшим в район цели первыми, пришлось кружить над водохранилищем, чтобы подождать отставших. Первым в атаку на дамбу Мён пошел Гибсон. Бомба, сброшенная в 00 ч 30 мин 17 мая, попала удачно: она выскочила на вершину плотины, потом скатилась на напорную сторону и там взорвалась. Хотя цель прикрывали около 10 зениток, машина Гибсона осталась невредимой. А вот второй самолет на боевом курсе был подожжен зенитным огнем. Экипаж сбросил бомбу, она перескочила дамбу и угодила в электроподстанцию, уничтожив ее. Пилот горевшего самолета попытался набрать высоту, чтобы его команда могла выброситься с парашютами, но не успел — баки взорвались, и машина рассыпалась в воздухе. Следующие три экипажа уложили свои бомбы точно в цель, образовав брешь в плотине. Огромные массы воды устремились в нее, постепенно размывая пробоину. Задача была выполнена!

Однако на трех машинах еще оставались бомбы, и Гибсон повел их на запасную цель. Дамба Эдер лежала в долине между холмов высотой до 300 м, к тому же над водой стоял туман, что осложняло задачу. Но эта дамба не имела зенитного прикрытия, и «Ланкастеры» могли действовать как на полигоне. Выполнив 6 «пристрелочных» заходов, с седьмого сквадрон-лидер Модели (Maudsley) наконец-то сбросил свою бомбу, но неудачно: «Апкип» выскочил на парапет и взорвался без задержки, повредив самолет. Машина еще некоторое время держалась в воздухе, но потом рухнула на землю, похоронив всех, кто находился на борту.

Экипажу флайт-лейтенанта Д. Шеннона (D. Shannon) удалось со второго захода сбросить бомбу, которая попала удачно. Но дамба еще держалась, и добил ее третий «Ланкастер», пилотируемый пайлот-офицером Найтом (Knight). Таким образом, первая группа успешно выполнила задание, поразив основную и запасную цели. На базу не вернулись 4 самолета. Кроме названных выше, еще одна машина получила повреждения от зениток на обратном пути и села на воду Ла-Манша. После рассвета часть ее экипажа удалось спасти.

Один из «дамбастеров» (per. № ED877), не вернувшийся из рейда на плотины. 17 мая 1943 г.

Подвеска тяжелой бомбы «Толлбой»

Куда хуже обстояли дела у второй группы. Из пяти самолетов двум пришлось повернуть назад: один повредили на маршруте зенитки, а второй зацепил брюхом гребни волн и потерял бомбу. Еще два «Ланкастера» были сбиты на подходе к цели. И только пятый бомбардировщик сумел атаковать дамбу Зорпе — его бомба выбила примерно 15 м парапета, но сооружение устояло. На помощь вызвали 3 самолета резервной группы, однако и от их экипажей удача отвернулась. Один «Ланкастер» сбили на пути к цели. Второй прибыл к дамбе, когда ее уже затягивал туман. «Апкип» удалось сбросить с десятого захода (!), он попал в цель, но плотина опять выдержала. Туман сгущался, и третий самолет вообще не смог атаковать эту дамбу.

Взлетевшие позже всех последние два самолета резервной группы были направлены на запасные цели. Один из них был сбит на пути к дамбе Листер, а другой вышел на плотину Энерпе, но сброшенная бомба не нанесла ей фатальных повреждений. Таким образом, в ходе операции из 19 «Ланкастеров» были потеряны 8. Погибли 54 авиатора, еще двое попали в плен. Уровень потерь был беспрецедентно высоким — 42 %. Но командование предполагало, что это задание потребует еще больших жертв, так что 617-я эскадрилья еще легко отделалась. За налет Гай Гибсон был удостоен Креста Виктории, награды получили и 32 других авиатора. К сожалению, многие из них не дожили до победы. Погиб и Гибсон, переведенный в 627-ю эскадрилью «следопытов». Его «Москито» был сбит в ночь с 19 на 20 сентября 1944 г.

Каков же был урон, нанесенный вследствие разрушения дамб? В долину Рура обрушилось 330 миллионов тонн воды, снесших мосты и здания. Погибло примерно 1000–1200 человек, главным образом, гражданских. Возникли определенные проблемы в работе металлургических предприятий — ведь для выплавки 1 т стали требовалось 7 т пресной воды. Но, вероятно, самым важным результатом атаки стало отвлечение рабочих для ремонта дамб со строек «Атлантического вала». Немцы бросили туда 20000 человек (в основном, пленных) и сумели отремонтировать дамбы Мён и Эдер до начала осенних дождей.

Бомбы «Апкип» больше ни разу не применяли в боевых условиях. 617-я эскадрилья, завоевавшая почетный титул Dambbusters (разрушители плотин), переключилась на другие задачи. В частности, она сбрасывала т. н. бомбы глубокого проникновения «Толлбой», также разработанные Б. Уоллисом. Этот 12000-фунтовый боеприпас создавался для разрушения заглубленных сооружений типа железнодорожных туннелей, командных пунктов и пр. При сбросе с высоты порядка 12000 м бомба развивала сверхзвуковую скорость, проникала в грунт на глубину около 30 м, после чего взрывалась. Естественно, при этом требовалась чрезвычайно высокая точность бомбометания, поэтому новое оружие и доверили опытнейшей 617-й эскадрилье.

Впервые бомбы «Толлбой» применили после высадки союзников в Нормандии. 9 июня 1944 г. самолеты 617-й эскадрильи сбросили несколько таких боеприпасов на железнодорожный туннель у Сомюра. Несмотря на то, что бомбометание осуществляли с вчетверо меньше расчетной высоты, боевая задача была выполнена — свод туннеля удалось обрушить, и переброска немецких подкреплений существенно замедлилась. 14 июня целью 617-й АЭ стал порт Гавр. «Ланкастеры» сбросили 15 «Тоблбоев» на железобетонные укрытия для торпедных катеров. Их своды обрушились, после чего 400 бомбардировщиков с бомбами калибром поскромнее довершили уничтожение военно-морской базы. На следующий день 10 «Толлбоев» сбросили на ВМБ в Булони. Результатом этого, а также последующего налета обычных бомбардировщиков стало уничтожение 133-х находившихся в порту плавсредств.

Чрезвычайно важной целью для «Толлбоев» стали стартовые позиции ракет V-1, с которых велся обстрел Англии. 19 июня 1944 г. 15 «Ланкастеров» сбросили такие бомбы на цели у Ваттена (север Франции, неподалеку от Сент-Омера). Затем удару подверглись находившиеся в том же районе стартовые позиции у Визернеса. Однако в обоих случаях низкая облачность закрывала цели, и налеты оказались неудачными, но в конечном итоге англичане их все-таки разбомбили. 24 июня пять «Толлбоев» удалось уложить в бывшие каменоломни, где находился склад ракет, и тот перестал существовать.

7 октября бомбы «Толлбой» со взрывателями, установленными на замедление 30 мин, были использованы для удара по шлюзу дамбы Кембс в ущелье Бельфор на северо-востоке Франции. Боевой порядок состоял из двух эшелонов: группа бомбардировщиков на высоте около 3 км играла отвлекающую роль, в то время как «Ланкастеры» 617-й эскадрильи сбрасывали «Толлбой» с малой высоты. Ведущему удалось уложить бомбу точно у шлюза, но зенитчики среагировали быстро и сбили два следующих самолета. Тем не менее, взрыва и одной тяжелой бомбы оказалось достаточно, чтобы разрушить шлюз. Образовавшаяся огромная волна достигла даже нейтральной Швейцарии.

Последний раз «Толлбой» использовали 25 апреля 1945 г. во время налета на резиденцию Гитлера «Адлерсхорст» у Берхтесгадена. Экипажи бомбардировщиков из-за снегового покрова не смогли обнаружить само «логово» и сбросили бомбы на казармы охраны. В налете участвовали в общей сложности 395 «Ланкастеров», потеряно было два самолета. 10 из 14 членов их экипажей сумели спастись и провели последние дни войны в статусе военнопленных.

Попадание бомб «Толлбой» в линкор «Тирпиц». 12 ноября 1944 г.

Сверхтяжелая бомба «Гранд Слэм»

Убийцы линкоров

В течение всей войны приоритетными целями для RAF оставались крупные корабли кригсмарине — британское военно-политическое руководство, можно сказать, панически боялось их прорыва в открытый океан и выхода на атлантические коммуникации. Особой «любовью» англичан пользовался линкор «Тирпиц», на который шла настоящая охота. «Загнанный зверь» укрылся в норвежском Апьтен-фьорде, где его с переменным успехом атаковали британские сверхмалые субмарины и палубная авиация, но добить так и не смогли. Желая во что бы то ни стало разделаться с линкором, англичане в августе 1944 г. решили применить против него бомбы «Толлбой», которые в то время были наиболее тяжелыми боеприпасами из имевшихся в распоряжении Бомбардировочного командования. Но вот загвоздка, с такой нагрузкой «Ланкастеры» не могли достать Альтен-фьорд со своих баз в Британии и вернуться назад. Поэтому была спланирована челночная операция — бомбардировщики должны были перелететь порожняком на территорию СССР, там взять на борт бомбы, доставленные морем, и на обратном пути сбросить их на цель. Расстояние от советского Заполярья до Апьтен-фьорда было гораздо меньшим, чем от Британских островов, и для такого рейда топлива «Ланкастерам» вполне хватало.

В операции решили задействовать две эскадрильи: 9-ю и уже хорошо нам знакомую 617-ю. 10 сентября 1944 г. «Ланкастеры» отправились в далекий путь — перелет в СССР занял 11–12 часов. Из-за плохой погоды бомбардировщики рассеялись, и вместо аэродрома назначения Ягодник многим пришлось приземлиться на случайных площадках. В конце концов, большинство машин удалось собрать, но 6 «Ланкастеров», севших в болотистой местности, довелось бросить. Несколько дней прошло в ожидании улучшения погоды. Наконец, 15 сентября 28 «Ланкастеров» поднялись для выполнения боевой задачи. Немцы, наученные опытом, постарались компенсировать улучшение погоды постановкой дымовых завес, оказавшихся весьма эффективными. Многие экипажи не нашли цель и вынуждены были вернуться в Ягодник с бомбами. Тем не менее, несколько машин сбросило свои «Толлбой», а одна бомба даже попала в «Тирпиц». Корабль остался на плаву, но полученные повреждения нельзя было исправить в Апьтен-фьорде. Германское командование санкционировало перевод линкора в Тромсе, где находилась хорошо оборудованная верфь. Таким образом, операцию 9-й и 617-й эскадрилий можно признать успешной — «Тирпиц» удалось выманить из далекого фиорда в порт, расположенный примерно на 200 миль ближе к Британии.

Немедленно началась подготовка к новому рейду, на этот раз с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Для обеспечения требуемой дальности пришлось установить в фюзеляжах «Ланкастеров» дополнительные топливные баки, взятые у «Веллингтонов» и «Москито». Благодаря этому, запас топлива на каждом самолете удалось увеличить на 1135 л. Но проведенные доработки и само топливо привели к возрастанию взлетного веса «Ланкастеров», что вынудило в спешном порядке оснастить их двигателями «Мерлин» 24 мощностью 1640 л.с.

Бомбардировочное командование торопило — подготовку следовало закончить до наступления полярной ночи. Но первый вылет в ночь на 29 октября оказался неудачным. Из-за тумана экипажи сбросили «Толлбой» наугад, не достигнув попаданий. Был потерян один «Ланкастер», разбившийся при вынужденной посадке на территории Швеции. Вылет, намеченный на 4 ноября, вообще отменили из-за ненастья. Наконец, 12 ноября погода в районе цели улучшилась, и «Ланкастеры» 617-й эскадрильи, а следом за ними и 9-й отправились на Тромсе. Экипажи сработали на «отлично», добившись двух прямых попаданий в линкор. «Тирпиц» перевернулся и затонул 4*. По различным данным, вместе с ним погибли от 950 до 1204 членов экипажа.

Под занавес войны самолетам 617-й АЭ довелось атаковать еще один крупный корабль — карманный линкор «Лютцов» (бывший «Дойчланд»), Получивший повреждения от огня советской артиллерии у косы Хель, он в начале апреля 1945 г. прибыл в Свинемюнде. Разведка донесла об этом, и Бомбардировочное командование снова получило шанс пустить в дело свои «Толлбой». Два первых вылета оказались неудачными из-за плохой погоды. 16 апреля 617-я эскадрилья в третий раз отправилась в рейд на «Лютцов». На сей раз экипажи смогли прицельно сбросить свой груз, и хотя прямых попаданий добиться не удалось, но повреждения от близких разрывов оказались настолько серьезными, что корабль сел на грунт. Ценой успеха стал один сбитый самолет.

4* Взгляд на операции против «Тирпица» одного из участников тех событий Дональда Макинтоша (Donald Macintosh) представлен в «АиВ», № 2’2007, стр. 31–33.

«Гранд Слэм» в бомбоотсеке «Ланкастера», и момент сброса такой бомбы

Самолет 460-й эскадрильи, совершивший вынужденную посадку из-за полученных в бою повреждений

Гром победы

В марте 1945 г. 617-я эскадрилья получила на вооружение самую тяжелую авиационную бомбу из применявшихся в ходе Второй мировой войны — «Гранд Слэм». Ее также разработал Уоллис, по замыслу которого бомба должна была производить эффект локального землетрясения. Поднять в воздух этот монстр, весивший почти 10 т, мог только «Ланкастер» В Mk.I(Special). Естественно, такие самолеты также поступили в 617-ю АЭ (еще одна эскадрилья — 15-я — получила их уже после окончания войны в Европе). К середине марта часть располагала лишь двумя такими машинами, и 14 числа с них впервые в боевых условиях сбросили «Гранд Слэмы». Целью стал виадук Билефельд, который ранее безуспешно пытались разрушить бомбами «Толлбой». На этот раз прямого попадания добиться тоже не удалось, но один «Гранд Слэм» разорвался примерно в 10 м от цели, и пролет виадука просто сполз в образовавшуюся воронку.

19 марта уже пятью «Гранд Слэмами» был уничтожен виадук Арнсберг, а 21 и 22 марта такими же бомбами разрушили мосты в Арбергене и Ниенбурге. Наконец, 23 марта двумя «Гранд Слэмами» и двумя «Толлбоями» уничтожили последний железнодорожный мост через Рур. Больше в Германии целей для таких бомб не осталось… В общей сложности в ходе войны была сброшена 41 бомба «Гранд Слэм» (для сравнения: «Толлбоев» сбросили 854).

Последние боевые операции в ходе войны в Европе Бомбардировочное командование провело в третьей декаде апреля 1945 г. Помимо уже упоминаемого налета на Берхтесгаден 25 апреля, в тот же день 482 самолета, в т. ч. 158 «Ланкастеров», бомбили береговые батареи Вангероога на Фризских островах. При этом было сбито два «Ланкастера» из канадской 431-й эскадрильи. А в ночь на 26 апреля 107 «Ланкастеров» нанесли удар по нефтебазе в норвежском порту Тонсберг. Во время этого налета ночной истребитель Ju 88 подбил самолет из канадской 463-й эскадрильи, который стал последним «Ланкастером», потерянным входе боевых действий. Его экипажу удалось дотянуть на поврежденной машине до нейтральной Швеции, где совершить вынужденную посадку. Бомбардировщик был разбит, но экипаж выжил.

В самом конце войны «Ланкастерам» довелось выступить в роли «гуманитарных бомбардировщиков». В апреле население некоторых районов Нидерландов, блокированных продолжающимися военными действиями, начало ощущать острую нехватку продовольствия. В такой ситуации британское руководство поручило Бомбардировочному командованию организовать доставку провианта по воздуху. Операция получила символическое название Manna. Задействованные в ней «Ланкастеры» брали в бомбоотсек пять коробов, в каждом из которых находилось семьдесят 25-фунтовых (11,35-кг) мешков с мукой. За две недели «Ланкастеры» выполнили более 3000 вылетов, доставив 6685 т продовольствия.

В мирное время

До капитуляции Германии оставались считанные дни, когда Бомбардировочное командование приступило к выполнению задач мирного времени — доставке бывших британских военнопленных из континентальной Европы в Англию. Привлекаемые для этого «Ланкастеры» наскоро приспособили для размещения с минимальным комфортом 25 пассажиров. Первый рейс в рамках операции Exodus состоялся уже 4 мая 1945 г. из Брюсселя. Всего в ходе «Эксодуса» на «Ланкастерах» перевезли около 74000 человек. Одновременно проводилась операция меньших масштабов Dodge — перевозка бывших военнопленных из Северной Италии.

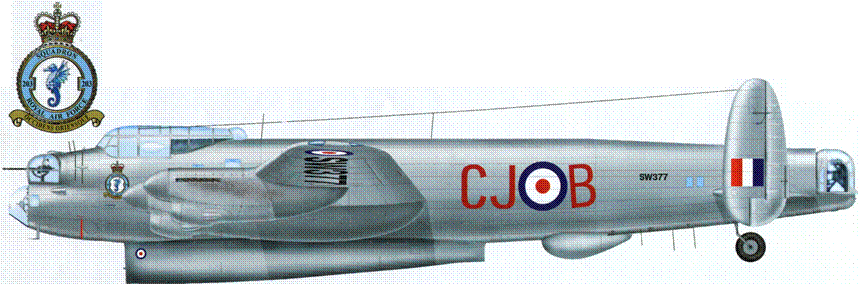

Пока одни эскадрильи выполняли мирные задачи, другие собирались на войну — ведь Япония еще продолжала сражаться. Для действий на Дальнем Востоке предназначалось соединение Tiger Force. От Бомбардировочного командования в него решили включить 3 группы, по 10 эскадрилий в каждой, в том числе вооруженных «Ланкастерами» Mk.I(FE) и Mk.VII(FE). Но повоевать на новом ТВД им так и не пришлось. В день подписания акта капитуляции Японии, 2 сентября 1945 г., отправку «Тайгер Форс» на Дальний Восток отменили.

После войны в эскадрильях Бомбардировочного командования на смену «Ланкастерам» начали приходить «Линкольны» и арендованные у Соединенных Штатов B-29D Washington. «Ланкастеры» же переводили на решение второстепенных задач. Одной из них стала поисково-спасательная служба, где оснащенные сбрасываемыми катерами «Ланкастеры» ASR Mk.III пришли на смену двухмоторным машинам Vickers Warwick. Такая замена сулила значительное расширение радиуса действия поисковоспасательных частей. В декабре 1945 г. самолетами ASR Mk.III вооружили 279-ю эскадрилью, и уже 10 числа ее экипаж выполнил первый сброс катера. Но в марте следующего года эту часть расформировали. Также недолго, с февраля по сентябрь 1946 г., «Ланкастеры» ASR Mk.III эксплуатировала 179-я АЭ. Кроме того, такие самолеты служили в 203-й и 210-й эскадрильях, дислоцированных в метрополии, а так же в 38-й АЭ на Среднем Востоке и 1348-м отдельном звене в Бирме. В августе 1950 г. «Ланкастер» ASR Mk.III был объявлен устаревшим и к концу года окончательно снят с вооружения.

В июне 1946 г. 210-я эскадрилья Берегового командования первой получила патрульный «Ланкастер» GR Mk.III. Впоследствии такими самолетами вооружили 203-ю и 224-ю АЭ. Они пришли на смену «Либерейторам», возвращенным

США после завершения программы ленд-лиза. Начиная с августа 1947 г., на протяжении почти года звенья этих эскадрилий на ротационной основе побывали в Палестине, на авиабазе Эйн Шемер, в рамках операции Bobcat. В строевых частях «Ланкастеры» GR Mk.III использовались до 1953 г., а затем еще некоторое время служили в Школе морской разведки на авиабазе Сент-Моган.

На Ближнем Востоке довелось послужить и «Ланкастерам» из состава Бомбардировочного командования. С 1945 по 1947 гг. 37-я, 40-я, 70-я и 104-я эскадрильи дислоцировались в Египте на авиабазах Шаллуфа и Абу Суэйр, обеспечивая безопасность Суэцкого канала. Попутно самолеты этих эскадрилий привлекались для доставки почты в метрополию и обратно.

К началу 1947 г. в RAF еще оставалось 12 бомбардировочных эскадрилий, вооруженных «Ланкастерами». Но их количество неуклонно сокращалось, и в марте 1950 г. последняя такая эскадрилья — 49-я — перешла с «Ланкастеров» на «Линкольны». Однако в Африке на дооборудованных для картографической аэрофотосъемки разведчиках «Ланкастер» PR Mk.I продолжали нести службу 82-я и 683-я эскадрильи. В декабре 1953 г. последняя машина и этой модификации была выведена из эксплуатации.

В послевоенные годы несколько авиакомпаний, в т. ч. BSAA, эксплуатировали разоруженные бомбардировщики в качестве транспортных самолетов.

Сброс дипольных отражателей «Виндоу» для постановки помех немецким РЛС

«Ланкастеры» Mk.VII(FE) из соединения «Тайгер Форс», предназначенного для действий на Дальнем Востоке. Лето 1945 г.

В интересах авиационной науки

«Ланкастер» оказался весьма удобной платформой для создания различных летающих лабораторий (ЛЛ). Первым в таком амплуа использовали самолет с регистрационным номером R5849, который приспособили для испытаний новых модификаций «Мерлинов». Специально для него спроектировали т. н. «универсальную мотоустановку» UPP (Universal Power Plant), позволявшую без малейших переделок устанавливать «Мерлины» различных моделей. На месте внешних двигателей этого самолета разместили две UPP с моторами «Мерлин» 68. Испытания начались 6 мая 1943 г., но уже 11 июня при заходе на посадку машина загорелась и была полностью уничтожена. Взамен нее аналогичным образом переоборудовали самолет № DV170, вышедший на испытания в августе 1943 г., только теперь на UPP установили двигатели «Мерлин» 85, которые предназначались для нового бомбардировщика «Линкольн». Впоследствии установками UPP оснастили еще несколько самолетов, применяемых, главным образом, фирмой «Роллс-Ройс». Кроме того, для отработки моторов «Мерлин» 600-й серии, а также Rolls-Royce Griffon 57 использовались ЛЛ на базе двух «Ланкастрианов» (per. №№ VM728, VM704).

Значительную роль сыграли ЛЛ на базе «Ланкастеров» в процессе создания и доводки первых британских газотурбинных авиадвигателей. Так, первый прототип «Ланкастера» стал летающей лабораторией для испытаний турбореактивного двигателя F2 фирмы «Метровик», который установили в хвостовой части фюзеляжа. Полеты этой ЛЛ начались 29 июня 1943 г. Во время экспериментов F2 развил тягу 816 кгс. На «Ланкастере» № ND784 с июня 1945 г. испытывали другой ранний британский ТРД — Armstrong-Siddeley ASX с тягой 1180 кгс, который установили на выдвижном устройстве в бомбоотсеке. Созданный на базе ASX турбовинтовой ASP, позже получивший название Pithon, испытывали с января 1949 г. на самолете № TW911. На этой машине два опытных ТВД установили вместо внешних «Мерлинов».

Демилитаризированный «Ланкастер» авиакомпании BSAA

Слева — летающая лаборатория (per. № NG465) для отработки ТВД «Дарт». Справа — ЛЛ (per. № VM704) для испытаний моторов «Грифон» 57 и «Мерлин» 68

Другие британские ЛЛ для отработки двигателей

Самолет (per. №) Опытный двигатель «Ланкастер» Mk.II (LL735) Турбореактивный F2/4 Beryl «Ланкастер» (VM733) Турбореактивный F9 Sapphire на месте одного внешнего двигателя «Ланкастриан» (VH742) Два турбореактивных Nene на месте внешних двигателей «Ланкастриан» (VH737) Два Nene на месте внешних двигателей, затем два «Мерлина» 621 на месте внутренних «Ланкастриан» (VM732 и VL790) Два турбореактивных Avon на месте внешних двигателей «Ланкастриан» (VM729) Турбореактивный GhostВесьма необычно выглядели пятимоторные ЛЛ, на которых опытные ТВД размещали в носу фюзеляжа. Например, таким образом был оборудован самолет № NG465 для отработки двигателя Rolls- Royce Dart. Начиная с 10 октября 1947 г., эта ЛЛ налетала по программе испытаний около 800 ч, пока не разбилась 22 января 1954 г. при вынужденной посадке. Отработанный на ней ТВД «Дарт» строили серийно и устанавливали на многих транспортных и пассажирских самолетах.

Еще более экзотичной ЛЛ стал борт № SW342, который оказался единственным «Ланкастером» с шестью двигателями. Сначала в носу установили опытный турбовинтовой Armstrong-Siddeley Mamba, а позже в хвостовой части еще и турбореактивный Adder, созданный той же фирмой. Последний представлял собой короткоресурсный ТРД с тягой 475 кгс для беспилотных самолетов-мишеней. Когда на базе «Адцера» создали «нормальный» двигатель Viper, его также испытывали на этой ЛЛ. «Вайпер» стал одним из наиболее распространенных двигателей для учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов, в 1950-80-егг. его массовый выпуск вели в нескольких странах.

«Ланкастер» использовался в качестве ЛЛ и в других странах. Так, когда шведским специалистам понадобился самолет для испытаний ТРД Dovern тягой 3300 кгс, они обратили внимание именно на «Ланкастер». Самолет № RA805 был куплен в 1951 г. и прошел дооборудование в Англии. В частности, в бомбоотсеке установили выдвижное устройство для опытного ТРД, зашили нержавейкой низ хвостовой части фюзеляжа для защиты от горячих газов, истекавших из реактивного двигателя, а хвостовую опору шасси сделали двухколесной. В мае 1951 г. самолет перегнали в Швецию, где приняли на вооружение ВВС как Тр.80. С июня 1951 г. по ноябрь 1952 г. его применяли для испытаний различных вариантов «Доверна». После отказа от разработки собственного ТРД на этом самолете шведы испытывали несколько лицензионных двигателей, в т. ч. RM6 — местную версию британского «Эйвона». Судьба этой ЛЛ завершилась трагично. 7 мая 1956 г. в воздухе загорелся один из «Мерлинов», и самолет потерпел катастрофу. Два из четырех человек, находившихся на борту, погибли.

В Канаде «Ланкастер» Mk.X (per. № FM209) применяли для испытаний ТРД Orenda. Два таких двигателя тягой по 2720 кгс установили взамен внешних «Мерлинов». Испытания начались 13 июля 1950 г., а в 1956 г. эта летающая лаборатория повторила судьбу шведской, разбившись из-за пожара на борту.

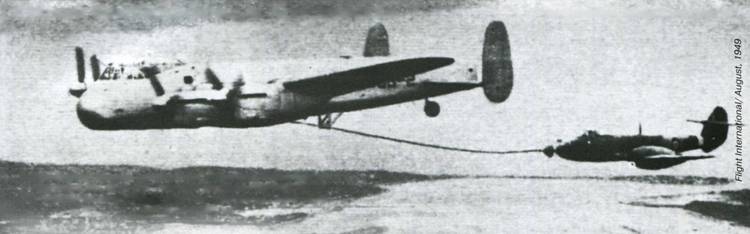

«Ланкастеры» использовали и в других исследовательских программах. Так, 4 самолета передали компании Flight Refuelling Ltd. для отработки системы дозаправки топливом в воздухе. Два из них оборудовали в качестве танкеров. При этом на каждый из них, в том числе, установили пару 600-галлоновых(2271-л) дополнительных баков в бомбоотсеке и катушку с 76-м шлангом в хвостовой части фюзеляжа. Для приема топлива две другие машины оснастили штангами дозаправки. Впоследствии один воздушный танкер на базе «Ланкастера» задействовали для экспериментов по дозаправке в воздухе по системе «штанга-конус» реактивного истребителя Gloster Meteor F Mk.III. В ходе этих испытаний 7 августа 1949 г. «Метеор» продержался в воздухе без посадки 12 ч, для чего 10 раз дозаправлялся от «Ланкастера».

От Южной Америки до советского Заполярья

Крупнейшим зарубежным эксплуатантом «Ланкастеров» стала Канада. После завершения войны в Европе на родину вернулись 8 канадских эскадрилий, воевавших на таких самолетах в составе RAF. Из них образовали 664-е авиакрыло в Гринвуде. В послевоенный период Королевские канадские Воздушные силы эксплуатировали около 230 «Ланкастеров» — все местного производства. Самолеты прошли доработки и модернизации, после чего, например, бомбардировщики получили обозначение Mk.10S (т. е. стандартные). 3 машины были переоборудованы в учебные самолеты для подготовки штурманов Mk.10N, а еще две — в воздушные пункты управления беспилотными мишенями Mk.10DC. 13 самолетов канадцы дооснастили разведоборудованием и присвоили им обозначение Mk.10BR. Такие разведчики-бомбардировщики некоторое время служили в 405-й эскадрилье, но эту комбинированную версию «Ланкастера» признали неудачной, и к 1950 г. самолеты «размодернизировали» в обычные «бомбовозы».

Куда более успешным оказался морской разведчик Mk.10MR — в такой вариант переоборудовали примерно 70–75 машин. В отличие от британских GR Mk.III эти самолеты получили американские радары AN/APS-33, а также канадские радиогидроакустические буи и могли применяться в качестве противолодочных. В строевых частях они эксплуатировались до 1956 г. Богатый комплекс средств разведки, включая радары AN/APS-42 и UPD-501, а также до 10 аэрофотоаппаратов, получили 3 арктических разведчика Mk.10AR. Вместе с девятью более простыми фоторазведчиками Мк.10Р они служили очень долго — до весны 1964 г., а последней авиачастью, летавшей на них, стала 408-я эскадрилья. В начале того же года «ушли в отставку» и 8 поисково-спасательных самолетов Mk.10SAR.

Насыщенной событиями оказалась судьба «Ланкастеров», попавших в состав ВВС Аргентины. Правительство генерала Перона имело серьезные великодержавные амбиции и стремилось обзавестись всеми атрибутами первоклассного государства, в том числе и стратегической авиацией. Самолеты для этой цели закупили в Англии. Наряду с тремя десятками «Линкольнов» приобрели и 15 более старых «Ланкастеров». Все машины прошли ремонт и прибыли в Аргентину в течение сентября-декабря 1948 г. Им присвоили бортовые номера с В-031 по В-045. Они вошли в состав 2-го бомбардировочного авиаполка (авиабаза Реконкиста). «Ланкастеры» стали первыми в Аргентине самолетами с бортовыми РЛС, и их эксплуатация сопровождалась рядом казусов. Так, командование дало указание размещать самолеты лишь на стоянках с травяным покрытием, опасаясь, что излучение радаров H2S расплавит покрытие асфальтных и бетонных стоянок!

ЛЛ на базе «Ланкастера» Мк.11 (per. № LL735) для отработки ТРД «Берилл» (слева) и на базе «Ланкастриана» (per. № VH742) для испытаний ТРД «Нин»

Шведская летающая лаборатория Tp.80 и британская ЛЛ для отработки противообледенительных систем

Помимо обычной учебно-боевой рутины, аргентинские «Ланкастеры» привлекали к решению ряда специальных задач. Так, свой первый «Ланкастер» практически с момента его прибытия в страну аргентинцы использовали для картографирования (его номер поменяли на 0-001). Впоследствии для этого применяли и самолет В-040. Три машины использовали для испытаний управляемого ракетного оружия. После войны в Аргентину выехали конструкторы фирмы «Хеншель» Вернер фон Баумах (Werner Von Baumach) и братья Хенричи (Henrici). Под их руководством была предпринята попытка воссоздать радиоуправляемую ракету Hs 293, получившую в Аргентине обозначение РТ-1. Первые ее запуски производили с борта транспортного С-47, но вскоре в распоряжение группы разработчиков передали «Ланкастер» № В-036.

20 июля 1953 г. этот самолет потерпел катастрофу, причем погибли фон Баумах и один из братьев Хенричи. Работы продолжили, используя борт В-037. К тому времени ракету переименовали в РАТ-1. Результаты испытаний признали «частично успешными» — управление на завершающей стадии полета часто срывалось. Тем не менее, во время сентябрьской революции 1953 г. (восстания против режима Перона) был отдан приказ о боевом применении РАТ-1, но «Ланкастер» № В-037 был выведен из строя еще на аэродроме. После революции работы некоторое время продолжались с привлечением «Ланкастера» № В-043. Но вскоре новое руководство Аргентины распорядилось закрыть проект.

К 1962 г. в строю ВВС Аргентины оставалось 8 «Ланкастеров». Официально их сняли с вооружения одновременно с «Линкольнами» — 7 июля 1966 г.

Экспериментальная дозаправка топливом истребителя «Метеор» Мк. III от ЛЛ-танкера на базе «Ланкастера»

Французские патрульные самолеты на базе «Ланкастера» Mk.VII из эскадрильи 9S. Новая Каледония, 1963 г.

В Аргентине эксплуатировались и пассажирские «Ланкастрианы». В 1947 г. были приобретены три таких самолета, которые после «демобилизации» получили гражданскую регистрацию LV-ACS, LV-ACU и LV-ACV, В том же году борт LV-ACU использовался в качестве персонального самолета первой леди Аргентины Эвы Перон во время ее турне по Европе. LV-ACS потерпел катастрофу над территорией Бразилии, попав в ненастную погоду.

Оставшиеся две машины в 1948 г. передали ВВС, где они получили номера Т-65 и Т-66. Первую из них пришлось списать уже в июне 1949 г. из-за сильной коррозии конструкции крыла. Вторая потерпела катастрофу в Боливии 16 октября 1957 г. Погибли три члена экипажа. Трагедией завершилась судьба и бомбардировщика № В-045, который в 1957 г. переделали в «Ланкастриан». Через два года этот самолет разбился со всем экипажем и пассажирами на борту.

Гораздо меньше подробностей известно о службе «Ланкастеров» в Египте. ВВС этой страны получили в конце 1950 г. 9 самолетов модификации Mk.I, которым присвоили бортовые номера от 1801 до 1809. Машины были поставлены «раздетыми» — без прицельно-навигационного оборудования и вооружения. Дислоцировались они на авиабазе Алмаза. К 1956 г. в строю оставалось не более трех самолетов, остальные были списаны по износу либо разобраны на запчасти.

32 «Ланкастера» Mk.I и 22 Mk.VII, начиная с января 1952 г., англичане передали по линии военной помощи Франции. Самолеты привели к стандарту, близкому к GR. Mk.III. С машин сняли верхние турели, в бомбоотсеках установили дополнительные топливные баки, а радары H2S заменили на ASV. Часть самолетов приспособили для подвески спасательных катеров. Французские «Ланкастеры» получили номера с WU01 по WU054 5*. Они поступили на вооружение нескольких морских авиачастей, дислоцированных, главным образом, за пределами метрополии: эскадрильи 52S, 55S, 56S — в Марокко, 9S — в Новой Каледонии (последняя получила лишь 3 машины). В самой Франции на «Ланкастерах» летали, в частности, флотилия 24F в Ланн-Бигуэ и эскадрилья 10S в Сент-Рафаэле. Во Франции и Северной Африке эти самолеты служили до 1961 г., а в Новой Каледонии летали до 1964 г.

В начале 1954 г. морская авиация Франции получила дополнительную партию из пяти модифицированных «Ланкастеров» Mk.VII, оснащенных шасси и хвостовым оперением от «Линкольнов». Эта пятерка, получившая номера с FCL01 по FCL05, эксплуатировалась в качестве поисково-спасательных на базах Мэзон- Бланш (Алжир) и Агадир (Марокко).