Д-30Ф6 Уникальный двигатель для уникального самолета

Принятый в 1981 г. на вооружение авиации ПВО Советского Союза сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 до сих пор является самым скоростным и высотным боевым самолетом в мире. В значительной мере уникальные характеристики МиГ-31 обусловлены возможностями силовой установки, включающей в себя два двигателя Д-30Ф6, разработанных в ОАО «Авиадвигатель».

Сложная задача

Жесткие требования к двигателям МиГ-31 (первоначально – Е-155МП) были обусловлены тем, что самолет предназначался для борьбы с новыми образцами стратегического и наступательного вооружения и должен был обнаруживать и уничтожать воздушные цели, летящие на предельно малых, средних и больших высотах в широком диапазоне скоростей. Для такой уникальной по своим свойствам боевой машины требовался не менее уникальный двигатель большой мощности при высокой экономичности.

Разработка двигателя была поручена пермскому моторостроительному конструкторскому бюро под руководством Павла Соловьева.

Соловьев принял решение делать двухконтурный двигатель с форсажной камерой со смешением потоков внешнего и внутреннего контуров двигателя. В то время нашлось немало противников такой схемы.

Разработка Д-30Ф6 с заданными характеристиками в уникальном диапазоне полетных условий представляла собой сложную научно-техническую проблему со многими неизвестными. В частности, в ряде институтов и организаций Министерства авиационной промышленности, Министерства обороны, да и в самом МКБ вызывали опасение вопросы возможности сочетания высокой степени сжатия в компрессорах низкого и высокого давления (πк*=22) с высокой сверхзвуковой скоростью полета (М=2,83), обеспечения устойчивой работы высоконапорных компрессоров при значительных возмущениях на входе и на выходе двигателя в условиях переменных режимов, обеспечения заданного ресурса и надежности высокоэффективной двухступенчатой турбины высокого давления при температуре газов до I640K. Кроме того, среди серьезных проблем, которые предстояло решить были самовоспламенение топлива и организация горения (без выгорания форсунок и прилежащих стенок) в основной камере сгорания при температуре поступающего из-за компрессора воздуха более 1000К, возможность организации устойчивого горения с высокой полнотой сгорания в форсажной камере смесительного типа при высокой степени подогрева в широком диапазоне полетных условий, обеспечение надежной работы всережимного регулируемого сверхзвукового сопла, обеспечение надежной работы топливной и масляной систем в условиях больших градиентов теплоотдачи в топливо и масло при высоких температурах воздуха на входе в двигатель (290°С), а также воздуха и газа во внутренних узлах двигателя.

История и методология создания и доводки двухконтурного турбореактивного двигателя Д-30Ф6 для МиГ-31 уходят в 50-е гг. и достойны особого внимания. Пермское М К Б с самого начала своего существования уделяло большое внимание перспективным разработкам. Главный конструктор Павел Соловьев в те годы был одним из самых молодых главных конструкторов в стране и в то же время обладал очень большим опытом конструирования и доводки двигателей. а главное – имел дар предвидения, основанный на теоретических знаниях и интуиции. Этот дар. подкрепленный расчетами специалистов МКБ. помог своевременно и верно выбрать направление перспективной на многие годы схемы двигателя – двухконтурного.

Умея «показать товар лицом». Павел Соловьев доказал расчетами, что двухконтурные двигатели обладают набором выдающихся экономических и эксплуатационных характеристик, позволяют реализовать высокую степень сжатия в компрессоре и высокую температуру газа перед турбиной при малых потерях с выходной скоростью отбрасываемого потока.

Последующая история развития мирового двигателестроения подтвердила правильность сделанного тогда выбора. Павла Соловьева можно вправе считать первопроходцем двухконтурных двигателей в СССР, а пермское МКБ – передовой организацией по их разработке.

Уже почти четыре десятилетия пермские двигатели Д-30Ф6 поднимают в небо истребители-перехватчики МиГ-31, до сих пор не имеющие себе равных по высотно-скоростным и боевым характеристикам

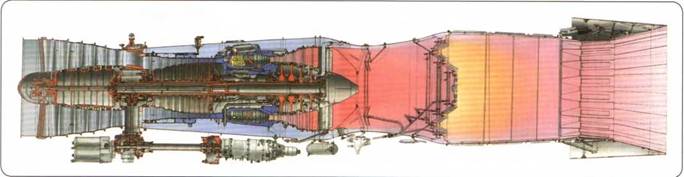

Компоновочная схема двигателя Д-30Ф6

Предшественники

В 1955-1956 гг. в Перми был разработан и проходил испытания первый в стране двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель Д-20 тягой 6800 кгс с форсажной камерой в наружном контуре. Степень двухконтурности его составляла 1,5. Доводка Д-20, предназначавшегося для использования на проектировавшихся, но не реализованных самолетах А.Н. Туполева (сверхзвуковой подвесной бомбардировщик «100», беспилотный самолет-снаряд «113») позволила пермскому МКБ получить ценные данные для создания двигателей подобной схемы.

Выдающимся для своего времени проектом стал двухконтурный Д-21 для реактивного самолета-разведчика РСР (Р-020) главного конструктора П.В. Цыбина. Он был спроектирован по одновальной схеме с обшей форсажной камерой, с высокой температурой перед турбиной (I400K) и рассчитан на высокую сверхзвуковую скорость полета. Пермское М КБ взяло на себя и разработку регулируемого сверхзвукового воздухозаборника, сложного и ответственного узла, традиционно проектировавшегося и создававшегося «самолетчиками».

Испытания в ЦАГИ подтвердили, что всережимный воздухозаборник, разработанный в МКБ по оригинальной осесимметричной схеме, по своим параметрам значительно превосходил существующие аналоги. К сожалению, работа над двигателем Д-21 в 1960 г. была прекращена в связи с закрытием проекта самолета.

В середине 60-х гг. был спроектирован, изготовлен и испытан опытный двигатель Д-30Ф с тягой 11,5 тс. В 1971 г. он прошел испытание форсажной камеры при малых давлениях воздуха на входе в двигатель на высотном стенде ЦИАМ.

Проекты 50-60-х гг. Д-20, Д-21 и Д-30Ф опережали свое время – еще долгие годы в сверхзвуковой авиации господствующее положение занимали одноконтурные ТРД. Однако требование многорежимности (сочетание дозвуковых и сверхзвуковых скоростей полета), лучшие эксплуатационные характеристики и ряд других преимуществ привели к тому, что и в сверхзвуковой авиации всего мира двухконтурные двигатели в 70-х годах стали занимать доминирующее положение.

Соловьев вспоминал: «Все равно боялись страшно. Все совещания у Д.Ф. Устинова (в то время министр обороны) начинались с дискуссии: можно ли сделать такой двигатель? Не верили! Все время поднимали то один вопрос, то другой… Но П.Ф. Батицкий (главком ПВО) сильно давил, и Устинов, видимо, хотел такую машину получить. На одном из таких совещаний Устинов объявил, что будем делать этот двигатель! А двигатель Туманского отложили в сторону».

В короткое время, используя опыт, полученный при создании демонстрационного двигателя Д-30Ф. был разработан проект нового сверхзвукового Д-30Ф6. Он проектировался с использованием аэродинамики компрессоров двигателей Д-30 (для Ту-134) и Д-30КУ/КП (для Ил-62М и Ил-76) при необходимых конструктивных изменениях, связанных с новыми условиями эксплуатации.

При проектировании Д-30Ф6 для увеличения тяги был принят газогенератор в размерности двигателя Д-30КУ (без первой ступени КВД), а КНД – от двигателя Д-30 с добавлением одной ступени впереди на расход воздуха 150 кг/с.

При разработке проекта были выбраны оптимальные параметры двигателя, в частности степень двухконтурности 0,5, ставшая классической для многих последующих проектов двигателей подобного назначения у нас в стране и за рубежом. Были определены параметры и программы регулирования трех контуров двигателя: основной контур, контур регулирования сопла и контур регулирования расхода топлива форсажной камеры, обеспечивающие поддержание оптимальных тягово-экономических и эксплуатационных характеристик двигателя. В частности, разработана специальная программа повышения температуры газа перед турбиной с увеличением скорости полета самолета. Это обеспечило получение требуемой тяги во второй критической точке: на высоте 20 км и при скорости полета 2500 км/ч. Позже ученые назвали это «температурной раскруткой». Таким образом, была разработана методика получения «крутой» скоростной характеристики двигателя, ставшая также классической для последующих проектов.

Создание системы автоматического управления и топливопитания – особая страница в истории Д-30Ф6. Тогда впервые в отечественной практике был разработан и внедрен электронный цифровой вычислитель в качестве основного регулятора режимов работы ТРДД (РЭД-3048). Электронновычислительное оборудование было создано специалистами Пермского агрегатного конструкторского бюро (ПАКБ) под руководством А.Ф. Полянского, а затем Г.И. Гордеева.

По причине низкой в то время надежности элементной базы на двигателе Д-30Ф6 были установлены две системы управления: основная – цифровая – РЭД-3048 и дублирующая – гидромеханическая САУ. Идеология, алгоритмы и доводка электронно-гидромеханической САУ и топливопитания выполнялись совместно МКБ и ПАКБ (в настоящее время – ОАО «СТАР»).

Впервые для анализа нестационарного теплового состояния топливо-масляной системы высокотемпературного двигателя была применена математическая модель, что позволило не отправлять двигатель в ЦИАМ для испытания на высотном стенде. Тепловое состояние системы в полетных условиях было проанализировано с помощью мат.чодели. Полученные данные были увязаны с результатами стендовых. а затем и летных испытаний. Данная работа была высоко оценена специалистами ЦИАМ и в дальнейшем зачтена на госиспытаниях двигателя.

Доводка

Большие трудности в процессе доводки двигателя представляла основная камера сгорания. В то время в мировом авиадвигателестроении имелись камеры сгорания, работающие при температуре газа до 900К. а для Д-30Ф6 требовалось обеспечить эффективную работу при температуре 1024К.

В результате интенсивных научно- исследовательских, расчетных и экспериментальных работ совместно с ЦИАМ был найден ряд эксклюзивных решений. Для исключения горения топлива вдоль стенок жаровых труб была введена подача охлаждающего воздуха через гофрированные кольца между секциями жаровых труб. Для формирования равномерного поля температур на входе в турбину предусмотрели перераспределение подвода воздуха с помощью спецотверстий в зоне смешения жаровой трубы. Первоначальная разборная конструкция форсунки не обеспечивала герметичности при температуре газа более 950К. Только разработка и внедрение сварной конструкции форсунки с применением электронно-лучевой сварки обеспечили ее полную герметичность.

Для обеспечения работоспособности и требуемого ресурса турбины высокого давления при температуре 1640К были отработаны конструкции сопловых и рабочих лопаток 1-й и 2-й ступеней с конвективно-пленочным и конвективным охлаждением, для чего необходимо было увеличить хладоресурс воздуха, отбираемого на охлаждение турбины. Для этого впервые в отрасли был разработан и применен воздухо-воздушный теплообменник в наружном канале двигателя.

Снижение температуры охлаждающего воздуха на 20-40% позволило повысить температуру газа перед турбиной на 90-180К. что доказало эффективность принятых решений.

При доводке двигателя остро стояла проблема исследования виброгорения в форсажной камере. Чтобы исключить дорогостоящие и продолжительные испытания на высотном стенде ЦИАМ или в полете, были проведены исследования с помощью адекватной «увязки» математической модели двигателя, которые показали возможность имитации эксплуатационных условий работы форсажной камеры на стендах МКБ. Для этого на базе КБ были созданы два специальных стенда. Кроме того, впервые в отечественной практике в конструкцию двигателя была введена система впрыска и розжига топлива в форсажную камеру методом «огневой дорожки».

Интересна и история создания и доводки многорежимного регулируемого сопла.

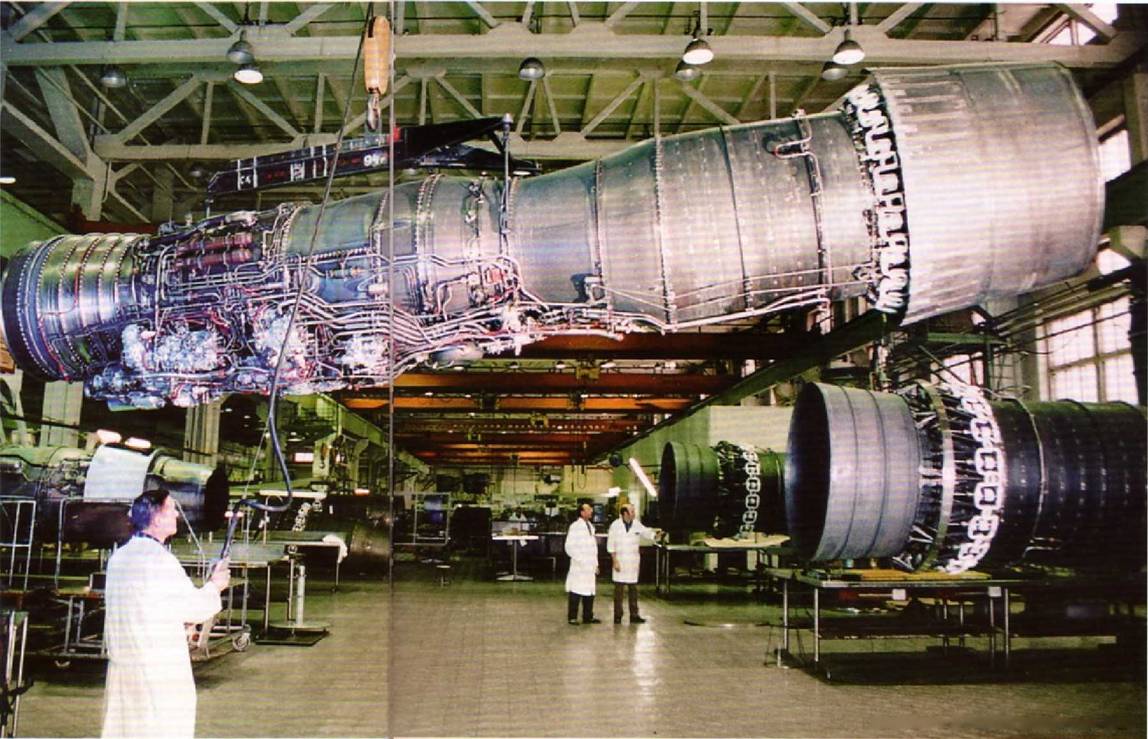

Двигатели Д-30Ф6 в сборочном цехе

Первоначально сопло для Д-30Ф6 разработало ТМКБ «Союз», имевшее опыт создания регулируемых сопел. Это была красивая, профессионально спроектированная конструкция. Однако первые летные испытания двигателя выявили ее недостатки: повышенные утечки, недостаточная жесткость (из-за чего «раздувалось» критическое сечение сопла), превышение по массе и т.д.

Коллеги пермяков поправили жесткость. а с утечками и повышенной массой сопла не справились или, возможно, посчитали капризом. Длительная безрезультатная переписка, переговоры… И настал момент, когда Соловьев принял решение: «Делать сопло самим!»

Опыта разработки таких узлов пермское МКБ не имело, но за работу принялись с азартом, проштудировали горы технической литературы, учли наработки московских коллег. Конечно, и в собственной конструкции проявились недостатки, но их устраняли быстрее и эффективнее.

Например, для обеспечения летных характеристик МиГ-31 было необходимо добиться регулирования работы сопла в чрезвычайно широком диапазоне. Дело в том, что при максимальной скорости полета степень понижения давления газа в сопле двигателя меняется практически в 20 раз. При этом степень расширения сопла (отношение площади выходного сечения к площади критического сечения) – более чем в 3 раза. В таких условиях возникала потеря газодинамической устойчивости, тряска сопла (так называемая «бу-буляция»). Проблему решили организацией перепуска атмосферного воздуха в проточную часть двигателя на режимах неустойчивой работы без ухудшения характеристик сопла на основных режимах, с помощью специальных клапанов на створках сопла, конструкция которых была запатентована.

Другой проблемой, связанной с соплом двигателя, стало снижение управляемости самолета на больших скоростях и малых высотах. Экспериментально было выявлено, что на этих режимах нежесткая конструкция сопла не обеспечивает синхронизацию его элементов. Поэтому происходит самопроизвольное изменение положения критического сечения сопла и. соответственно, изменение вектора тяги двигателя. Проблему решили изменением кинематики системы управления створками, что обеспечило газодинамическую синхронизацию створок сопла, устойчивость и стабильность вектора тяги двигателя.

В своем окончательном виде Д-30Ф6 стал сильно отличаться от первоначального проекта. В первую очередь, это касалось материалов: двигатель изготавливался из новых титановых, никелевых сплавов и высокопрочных сталей разработки ВИАМ, но основные геометрические размеры двигателя, определенные еще в 60-х гг., не изменились.

Необходимо подчеркнуть, что в конструкции Д-30Ф6 внедрены 52 уникальных технических решения, которые защищены авторскими свидетельствами.

Глубокая интеграция пермского МКБ с серийным заводом им. Я.М. Свердлова (в настоящее время – ОАО «ПМЗ») в процессе освоения производства Д-30Ф6 обеспечила сборку первого двигателя Д-30Ф6 в 1976 г. Уже через год пермские моторостроители собрали первую партию Д-30Ф6 для стендовых и летных испытаний, а с начала 80-х завод выпускал серийные Д-30Ф6 уже в массовых количествах.

В боевом строю

Первый полет опытного МиГ-31 (Е-155М П) с двигателями Д-30Ф6 состоялся 16 сентября 1975 г. Госиспытания, включая войсковые, двигатель Д-30Ф6 успешно завершил в 1979 г.

Уже более 30 лет прошло с тех пор, а технические параметры двигателя, в т.ч. безопасность, безотказность и надежность, остаются на самом высоком уровне. Высокие параметры двигателя обеспечивают самолету МиГ-31 непревзойденную скорость и высоту полета, высокую маневренность, большую дальность. уникальную скороподъемность, длительное время барражирования (с дозаправкой – до 6 часов) и в целом – значительное превосходство над противником в воздухе.

К сожалению, в начале 90-х производство самолетов МиГ-31 и двигателей Д-30Ф6 было свернуто. Вместе с тем истребитель-перехватчик до сих пор несет боевую службу в авиаполках ВВС России. Они также состоят на вооружении Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

В настоящее время специалистами ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ». ОАО «СТАР» и НИИ МО РФ проводится планомерное поэтапное увеличение ресурсов и сроков службы двигателя Д-30Ф6. Это позволяет сохранить парк без снижения уровня безотказности и обеспечивает необходимый уровень боеготовности частей Министерства обороны, эксплуатирующих МиГ-31. Это стало возможным за счет запасов надежности, заложенных при проектировании и производстве двигателя Д-30Ф6, а также благодаря рациональной системе технического обслуживания, методология которой разработана специалистами ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ» совместно со специалистами НИИ авиапромышленности и Минобороны России.

Экспериментальный самолет Су-47 «Беркут» с крылом обратной стреловидности, использовавшийся для отработки технологий истребителя пятого поколения. На нем применялись модифицированные двигатели на базе Д-30Ф6

Высотный самолет М-55 с двумя двигателями ПС-30В12, представлявших собой бесфорсажную высотную модификацию Д-30Ф6

Модификации

Модернизированные двигатели Д-30Ф6 в 1997 г. были установлены на экспериментальном перспективном самолете пятого поколения ОКБ Сухого Су-47 «Беркут» с крылом обратной стреловидности. Двигатели обеспечили успешное выполнение программы исследования особенностей управления самолетом с крылом обратной стреловидности в широком спектре высот и скоростей, а затем использовать эту машину в качестве летающей лаборатории в интересах программы создания компанией «Сухой» Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА).

Другим знаменитым самолетом, оснащенным двигателями, созданными на базе Д-30Ф6. но в высотном бесфорсажном варианте, стал уникальный высотный самолет-разведчик М-55. Совершивший первый полет в 1988 г., М-55 «Геофизика» установил шестнадцать мировых авиационных рекордов, может выполнять длительный (до 6 часов) полет на высоте свыше 20 км. Самолет имеет большой запас прочности и грузоподъемности, что позволяет ему поднимать в воздух до 1.5 т научного оборудования.

За более чем 10 лет в рамках международных программ «Геофизика» летала в небе над Европой. Арктикой. Антарктидой. Австралией, Индийским океаном.

Латинской Америкой и экватором. В таких жестких условиях, какие испытала на себе «Геофизика», не побывал еще ни один отечественный самолет. Пермские двигатели оказались в условиях запредельных температур и показали себя достойно.

Настоящее и будущее Д-30Ф6

Создание, серийный выпуск и начало эксплуатации первого в нашей стране двухконтурного двигателя четвертого поколения Д-30Ф6 для МиГ-31 за короткий срок является колоссальным достижением всего советского авиапрома. В создании двигателя Д-30Ф6 приняли участие десятки научных отраслевых институтов, сотни трудовых коллективов и тысячи тружеников страны. Это была государственная программа, во главе которой стояло пермское МКБ под руководством П.А. Соловьева.

Сегодня увеличить назначенный ресурс двигателя непросто. В данный момент из 1497 произведенных в Перми серийных Д-30Ф6 в ремфонде насчитывается 1231 двигатель. По причине малых налетов МиГ-31 в последние 20 лет подавляющее большинство из них находится еще в первой половине выработки ресурса (около 42%). Большой остаточный ресурс Д-30Ф6 позволяет эксплуатировать их еще не менее 30 лет, устанавливая на модернизированные или новые самолеты.

Вместе с тем есть и проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования Д-30Ф6. В частности, электронный цифровой регулятор двигателя РЭД-3048, созданный еще во времена СССР, естественно, устарел и не удовлетворяет современным требованиям. Новый электронный регулятор уже разработан совместно с ОАО «СТАР». В ближайшее время будет подписан контракт с ОАО «Авиаремонт» на проведение летных испытаний этого агрегата и внедрение его в серию.

При выполнении ряда условий пермскому Д-30Ф6 по плечу еще долгие годы службы. Известно, что в рамках осуществляемой в настоящее время программы ремонта и модернизации истребителей- перехватчиков МиГ-31 они получают продленные сроки службы – сейчас до 30 лет, чуть позднее этот срок будет увеличен до 35, прорабатывается вопрос его дальнейшего продления до 40 лет. Это значит, что уникальные отечественные самолеты МиГ-31 с уникальными пермскими двигателями Д-30Ф6 смогут оставаться в строю почти до конца следующего десятилетия, а. возможно, и дольше.

Татьяна Николаева

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК