БРОНЕВЫЕ АВТОМОБИЛИ ФИРМЫ «ОСТИН»

Россия первой среди воюющих стран приступила к формированию автоброневых частей — уже 17 августа 1914 года военный министр В. Сухомлинов распорядился сформировать «бронированную пулеметную батарею». Возможно, этому способствовало успешное использование отдельных броневых автомобилей союзниками во Франции и Бельгии. Эти машины кустарного производства были далеки от совершенства и ни в какие подразделения не сводились, а действовали отдельно.

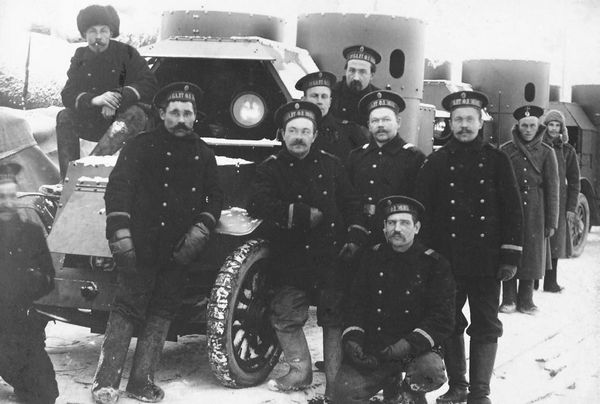

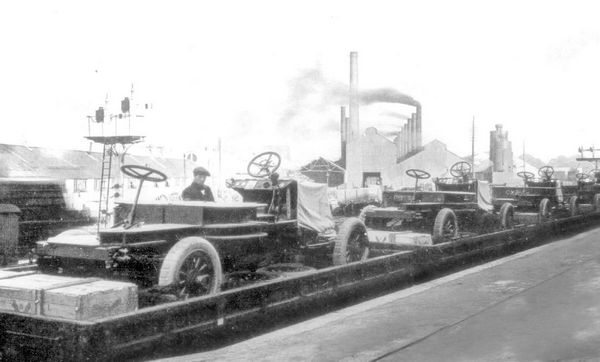

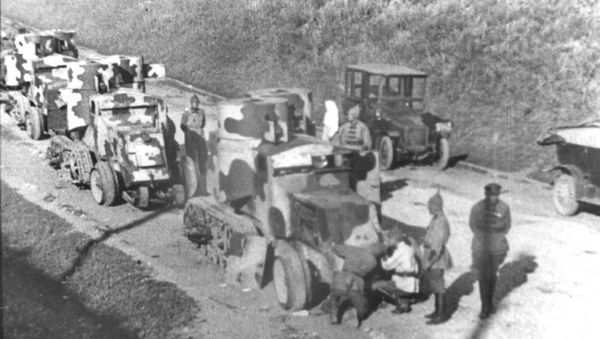

Броневики «Остин» 1-й серии, погруженные на платформы для отправки в Петроград. Архангельск, ноябрь 1914 года (АСКМ).

В течение шести недель в России полковником А. Н. Добржанским была сформирована 1-я автомобильно-пулеметная рота, получившая на вооружение восемь пулеметных бронемашин «Руссо-Балт» тип С и один пушечный «Маннесман-Мулаг». Бронировку автомобилей выполнил Ижорский завод; вооружение каждого «Руссо-Балта» состояло из трех пулеметов Максим, а «Маннесмана» — 47-мм морской пушки Гочкиса и двух пулеметов Максим.

Отправленная в сентябре 1914 года в Англию, закупочная комиссия полковника П. И. Секретёва должна была закупить за границей помимо грузовых, легковых и специальных машин еще и броневики. Перед отъездом члены комиссии совместно с офицерами Главного военно-технического управления Главного управления Генерального Штаба разработали тактико-технические требования к броневым автомобилям. Основными из них являлись наличие полностью бронированного корпуса, а также двух независимых пулеметных башен, обеспечивавших ведение огня по двум независимым целям одновременно. Это требование вытекало из того, как виделись командованию в первый месяц начавшейся войны предстоящие бои: считалось, что броневик будет врываться в цепи наступающего противника и пулеметным огнем на обе стороны поражать его.

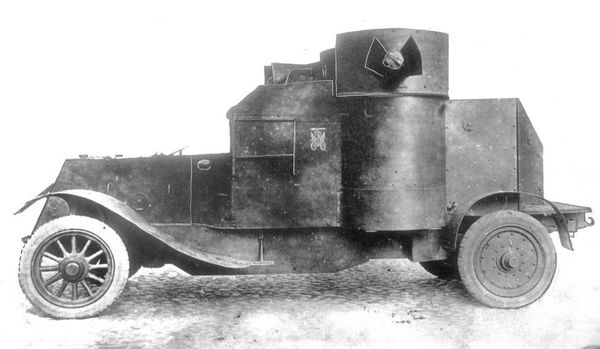

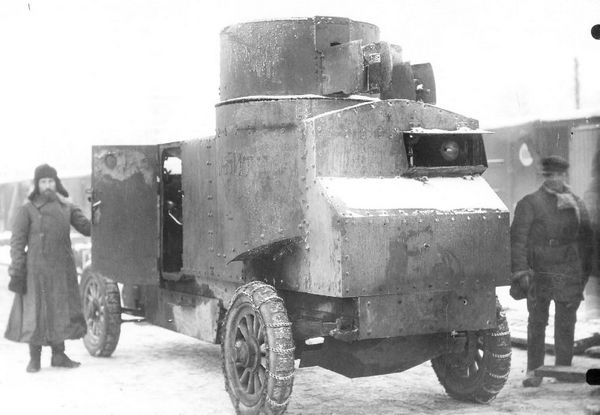

Броневик «Остин» 1-й серии «Богатырь» 6-го автопулеметного взвода на площади перед Михайловским манежем. Петроград, декабрь 1914 года.

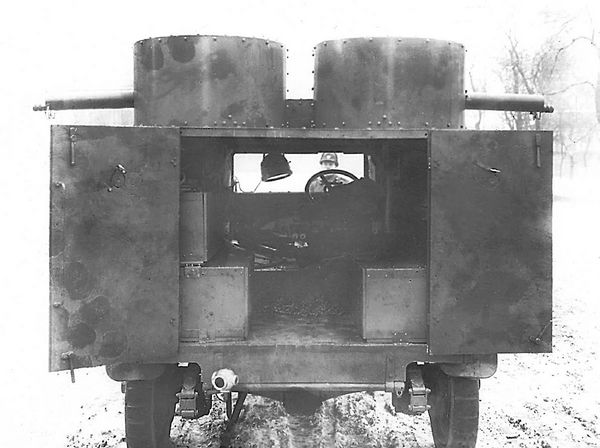

Через открытые задние дверцы видны ящики вдоль бортов для укладки коробок с лентами для пулемета Максим (ЦГАКФД СПБ).

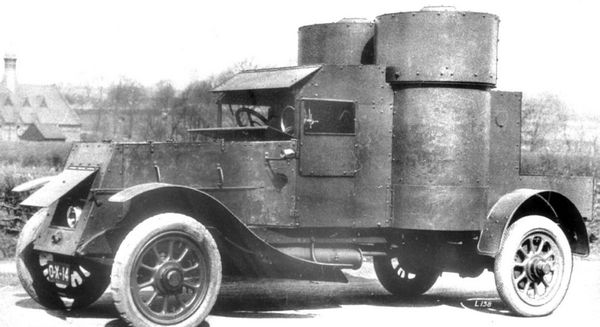

К моменту прибытия в Англию комиссия полковника Секретёва не обнаружила ни здесь, ни во Франции броневых машин, отвечающим этим требованиям: в сентябре 1914 года на Западном фронте действовали самые различные броневики, большая часть из которых вообще не имела башен и крыши, а вооружение размещалось за щитом. А те, которые имели крышу, оснащались всего одной башней. Лишь в ходе переговоров о закупке грузовиков с английской фирмой «Остин» ее руководство согласилось принять заказ на изготовление броневых автомобилей по русским требованиям.

«Остины» 1-й серии

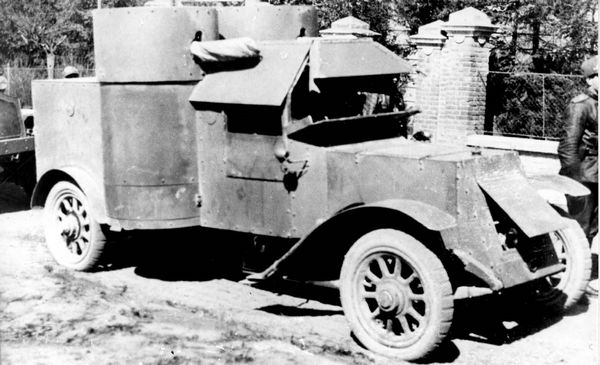

Как уже говорилось выше, 29 сентября 1914 года русская закупочная комиссия заключила с фирмой «Остин» контракт на поставку различных машин, в том числе и 48 бронированных автомобилей «по русской схеме». Надо сказать, что фирма «Остин» сработала очень оперативно — уже к середине октября были готовы первые броневики, а к концу месяца — все 48 бронемашин. Они были доставлены в Россию двумя группами — 35 штук к 16 ноября и 13 — к 20 ноября 1914 года.

До сих пор нет единого мнения о том, на какой базе изготавливались бронеавтомобили. В некоторых источниках можно встретить упоминание о том, что это было шасси 1,5-тонного грузовика, в других указано, что для этого использовали легковое усиленное «колониальное» (colonial) шасси. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Что касается 1,5-тонного грузовика, то подобных автомобилей в номенклатуре продукции фирмы «Остин» просто не было. А 2–3-тонные грузовые машины с двумя карданами, выпускаемые компанией, под бронировку не использовались, что легко увидеть по фотографиям.

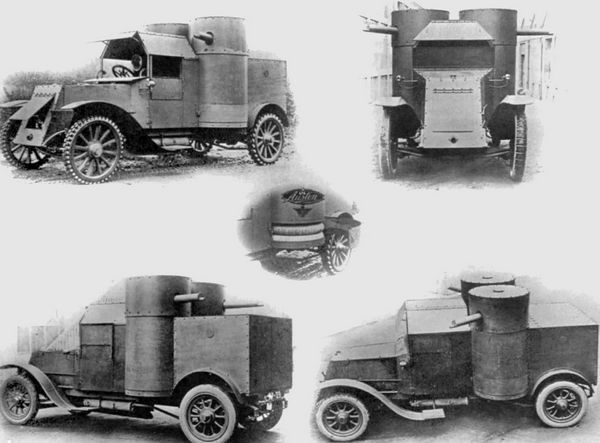

Реклама бронеавтомобиля «Остин» первой серии, предоставленная компанией «Остин». В центре видна укладка запасных колес в нише нижней части корпуса (RAS Tank museum).

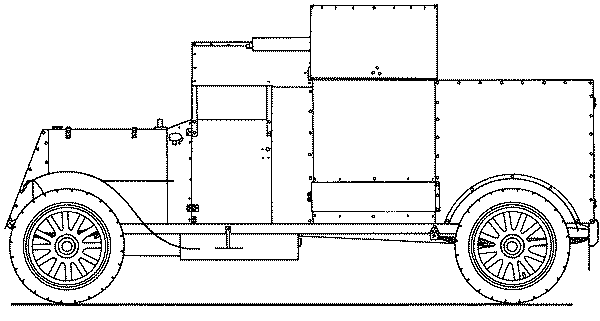

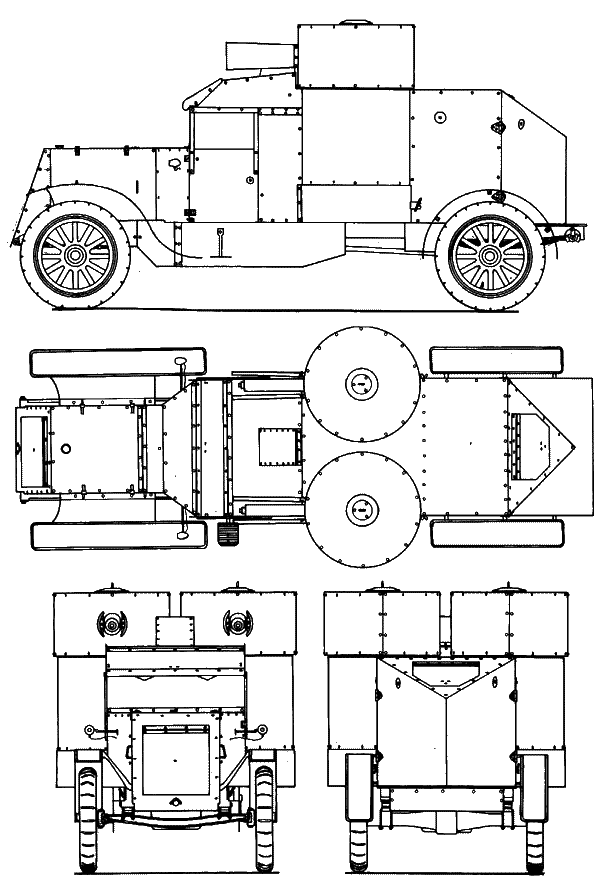

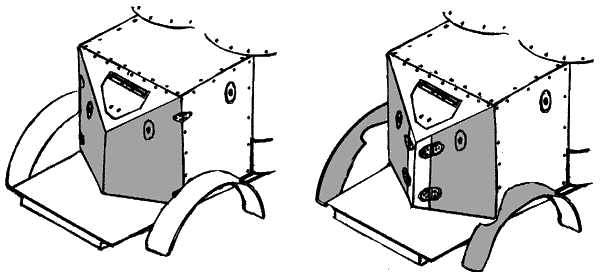

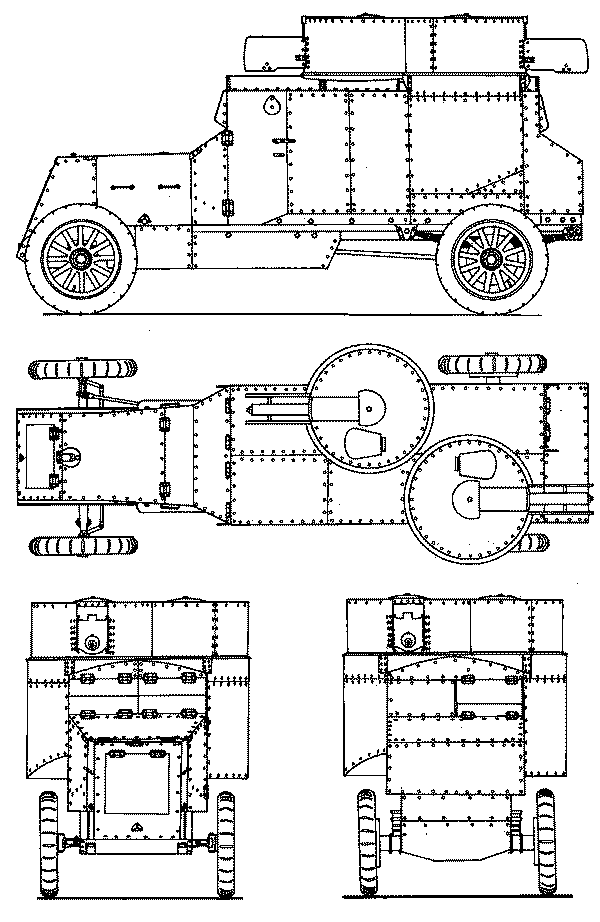

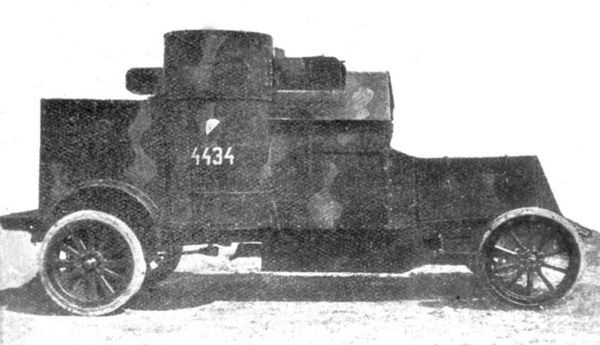

Бронеавтомобиль «Остин» 1-й серии, боковой вид.

Теперь насчет «колониального» шасси. Действительно, некоторые английские автомобильные компании, например «Sheffield-Simplex», производили автомобили такого типа. Как следует из названия, эти машины предназначались для использования в английских колониях, хотя в рекламных проспектах предлагались, прежде всего, как туристские автомобили. От обычных легковых они отличались, в первую очередь, кузовом большей вместимости с местами для укладки багажа путешественников; иногда на них ставили дополнительный бензобак. Каких-то специальных шасси для «колониальных» автомобилей не делалось, их могли оснастить более мощным двигателем (например — 30 л.с. против 20 л.с. у базовой модели) и колесами большего диаметра (для увеличения клиренса). Но справедливости ради надо сказать, что более мощный мотор и другие колеса могли установить и на базовое легковое шасси по желанию покупателя — только плати деньги.

Однако фирма «Остин» не выпускала таких шасси; среди перечня предлагаемых ею автомобилей «колониальные» не значатся! Откуда же взялась информация про «колониальный» «Остин»? Ответ прост — об этом написано в ряде книг, авторы которых, вероятно, считали, что для бронеавтомобиля логичнее использовать «колониальное» усиленное шасси. Первым об этом написал Б. Вандервен в своем справочнике по военным автомобилям (Vanderveen, Bart H. The Observers Army Vehicles Directory to 1940), изданном в Великобритании в 1974 году. Скорее всего, из этого справочника информация «перекочевала» в книгу по истории автомобилей «Остин» (R. J. Wyatt. The Austin 1905–1952), вышедшую в 1981 году. Упоминание «колониального» шасси для броневиков «Остин» есть и в книге известного английского историка бронетанковой техники Д. Флетчера (David Fletcher. War cars. British armoured cars in the First World War) 1987 года издания. Вероятно, из последней эта информация перешла и в другие издания. Кстати, в ходе работы над данной книгой автору удалось связаться с Д. Флетчером и задать вопрос про «колониальное» шасси. Историк ответил, что информации по бронеавтомобилям «Остин» в Великобритании мало, и «до сих пор точно неизвестно, на каком шасси их производили». Таким образом, вопрос с «колониальным» шасси для броневиков «Остин» можно закрыть — эта непроверенная информация появилась в литературе 44 года назад, после чего была «растиражирована» в других монографиях, статьях и интернет-публикациях.

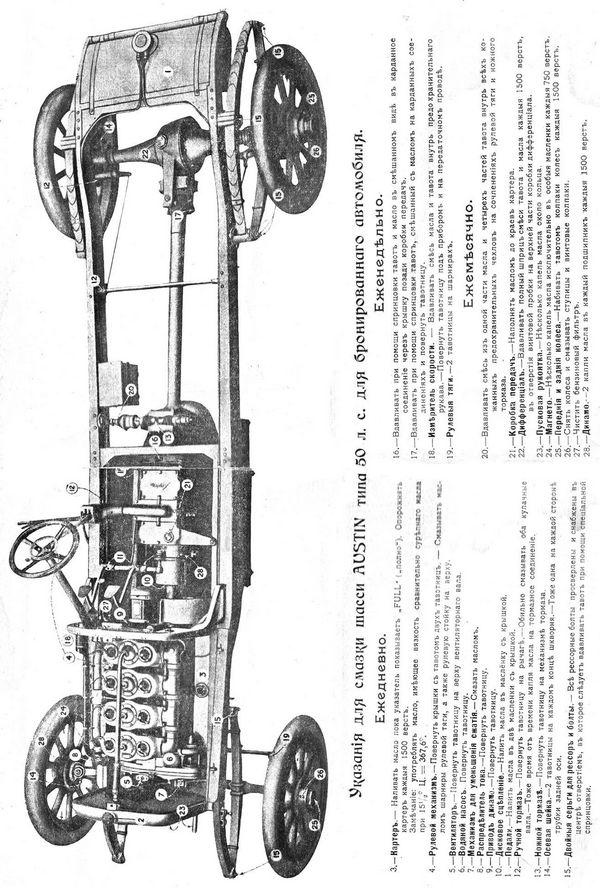

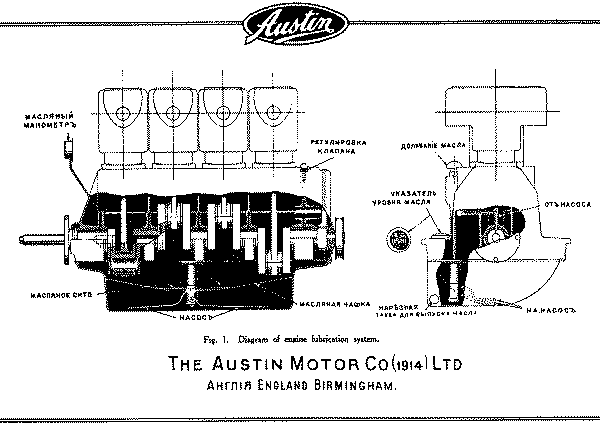

Чтобы выяснить, что же использовалось для изготовления броневиков, следует обратить внимание на тот факт, что с момента подписания контракта с Секретёвым (29 сентября) и до постройки всех 48 бронемашин «Остин» (конец октября) прошел всего месяц. Учитывая производственные возможности того времени, представляется крайне маловероятным, что за столь короткое время фирма «Остин» сумела разработать и изготовить какое-то шасси специальной конструкции. Так что без сомнения использовали то, что находилось на тот момент в производстве. А согласно списку автомобильных фирм с перечнем выпускаемых ими моделей машин, которые были доступны в Великобритании за период с 1913-го по 1917 год (в нем было около 360 компаний из Англии, Франции, Северо-Американских штатов, Германии, Бельгии, Италии, Австро-Венгрии и Швейцарии), в 1914 году завод «Остин» выпускал три модели легковых машин — 10 НР, 20 НР и 30 НР. 10-сильные автомобили можно сразу отбросить — они были слишком маленькими. Наиболее подходящей под бронировку оказалась модель 30 НР — она была освоена в производстве, имела наиболее мощный из производимых фирмой в то время двигателей (в 30 л.с.) и наиболее длинную базу — согласно каталогу компании «Остин» 138 дюймов (3505 мм). Эти данные четко согласуются со спецификацией бронеавтомобилей «Остин», поставленных в Россию в 1914 году. По русским документам они имели двигатель в 30 л.с. и базу в 3500 мм. Кстати, другие легковые модели «Остина» не проходят по базе: модель 10 НР — 20 НР — 128 дюймов (3251 мм), а снятая с производства в 1913 году 12/24 НР — 129 дюймов (3277 мм). Таким образом, можно со 100 % уверенностью сказать, что в первых 48 броневиках «Остин» применялось серийное легковое шасси модели 30 НР с 4-цилиндровым 30-сильным двигателем, карданной передачей на задний мост, четырьмя передачами вперед и одной назад и сцеплением при помощи кожаного конуса. Для броневиков использовались довольно массивные деревянные колеса так называемого «артиллерийского образца» (размер шин 895?135). Кроме того, некоторые переделки в шасси все же пришлось провести — так, для понижения центра тяжести броневика задний мост, который на модели 30 НР крепился под нижней частью эллиптической рессоры, установили над рессорой. Не исключено, что усилили и сами рессоры, добавив дополнительные листы, но точного подтверждения этого факта у автора нет.

Бронеавтомобиль «Остин» 1-й серии на Юго-Западном фронте. Весна 1915 года. Машина имеет дополнительные броневые планки на верхнем переднем откидном листе (РГАКФД).

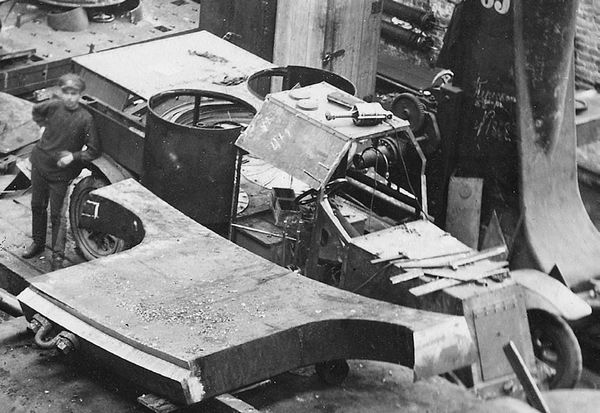

Перебронировка «Остина» 1-й серии на Ижорском заводе. Лето 1915 года. На полу корпуса видны основания пулеметных колонок (РГАКФД СПБ).

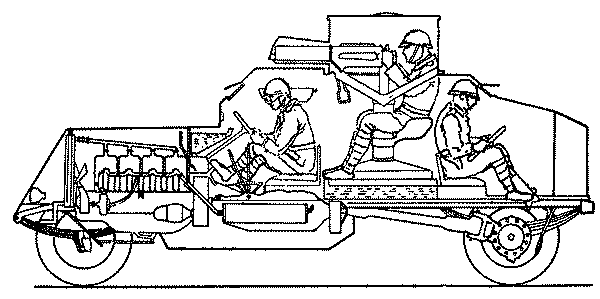

Для бронирования использовались изготовленные фирмой «Виккерс» бронелисты толщиной 3,4–4 мм, приклепанные к металлическому каркасу. Вооружение — два 7,62-мм пулемета Максима — предполагалось разместить в двух вращающихся башнях, которые из-за довольно высокой крыши над водителем имели ограниченные углы обстрела по ходу вперед. Вращение башен осуществлялось поворотом специальной колонки, установленной на полу на довольно массивном основании и соединенной со стенками башен двумя кронштейнами. Для снижения массы машины колонка изготавливалась из алюминия. Возимый боезапас — 10 000 патронов (40 коробок с лентами) — размещался в задней части корпуса под сидениями пулеметчиков.

Для посадки экипажа из четырех человек — командира, водителя и двух пулеметчиков — служила дверь в левом борту и две двери в корме. Для наблюдения за дорогой водитель имел откидные передние стенки, а в бою — смотровые щели. Кроме того, в распоряжении команды имелись смотровые глазки, закрывающиеся броневыми заслонками. Для лучшего охлаждения радиатора броневой лист перед ним был установлен на петлях и мог открываться с места водителя при помощи специальной тяги.

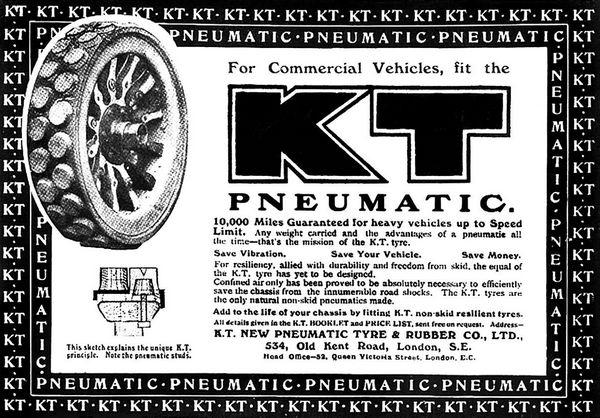

«Остины» оснащались пневматическими шинами фирмы «Данлоп», а для движения на поле боя и по бездорожью бронеавтомобиль оснащался дополнительным комплектом колес с шинами английской фирмы К.Т. Они представляли собой одетую на обод колеса резиновую ленту с характерными «пупырышками», имеющими снаружи и внутри небольшие углубления. С внутренней стороны лента крепилась к ободу болтами, которые вкручивались в специальную пробку, вставленную во внутренние углубления каждого «пупырышка». Такая конструкция не боялась проколов и порезов и улучшала сцепление с грунтом в условиях бездорожья. Минусами были большая масса колеса (по сравнению с колесами с пневматическими шинами) и снижение скорости машины при движении по шоссе. Комплект вторых колес на «остинах» хранился под полом боевого отделения, для чего в нижней части полукруглых подбашенных оснований были сделаны специальные лючки полукруглой формы. Кстати, колеса с шинами К.Т. использовались и для других машин «Остин», предназначенных для отправки в Россию, например, на автоцистернах.

Броневики оборудовались электроосвещением 12 В, включавшим в себя большую фару-прожектор внутри корпуса рядом с шофером, фару перед радиатором (за откидным броневым листом), два габаритных стоп-сигнала по бортам корпуса и один на корме, а также два плафона внутри броневика. В качестве источника энергии использовались аккумуляторы и генератор.

Масса готового бронеавтомобиля «Остин» (без вооружения, боезапаса и экипажа) составляла 166 пудов (2656 кг), каждый из них обошелся России в 1150 фунтов стерлингов. В русских документах того времени эти броневики именовались как «Остин» 1-й заготовки (далее по тексту — 1-й серии).

Перебронировка «Остина» 1-й серии на Ижорском заводе. Лето 1915 года. Слева видно колесо с «пупырчатой» шиной английской фирмы К.Т., на заднем плане снятая бортовая броня с названием «Храбрый» (РГАКФД СПБ).

Вместе с машинами в Петроград прибыл и директор завода «Остин» господин Анрик, так как английская фирма выполнила не все требования, выдвинутые русским заказчиком (установлены латунные петли вместо стальных, отсутствовали пулеметные установки, бронезащита пулеметов и т. п.). Поэтому на доделку в России руководство «Остина» выделило по 300 рублей на каждый бронеавтомобиль. За счет этих средств мастерские Офицерской стрелковой школы изготовили установки для 7,62-мм пулеметов Максима, а также водяные бачки для принудительного охлаждения пулеметов.

Доставленные в Петроград броневики осмотрели представители русского Генерального Штаба и ГВТУ, которые предложили внести в их конструкцию ряд переделок по опыту применения бронемашин 1-й автопулеметной роты. Главным из них стало усиление броневой защиты — к этому времени стало ясно, что 4–5 мм брони для надежной защиты от пуль недостаточно. Поэтому в мастерских Военной автомобильной школы провели доработку «остинов» — листы перед радиатором, водителем, на крыше над сиденьем командира и шофера, а также на сферической поверхности башен заменили на более толстые, из 7 мм брони. Таким изменениям подверглись 24 броневика первых восьми взводов (с 5-го по 12-й), отправленных на фронт в конце 1914 года. Как вскоре выяснилось, этой меры оказалось недостаточно.

3 марта 1915 года генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западного фронта докладывал дежурному генералу при Верховном Главнокомандующем о применении автопулеметных взводов на «остинах» в 12-й армии следующее:

«22 февраля после проведенной разведки было решено направить автомобили для содействия атаке по дороге в направлении промежутка между Сестржанкой и Моцарже и затем через лес по дороге на местечко Дзюбели.

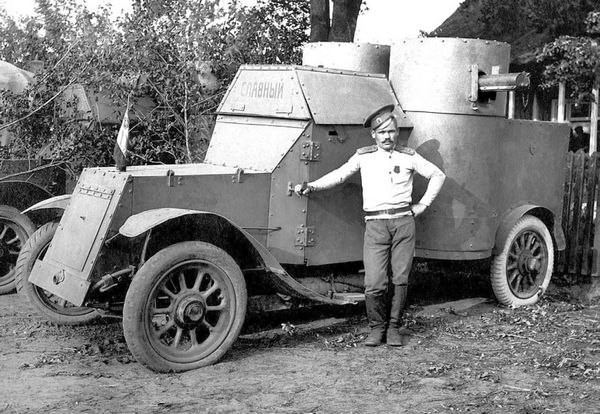

Выйдя в 7 часов утра, автомобили подошли к противнику на 900 шагов и открыли огонь. Противник немедленно открыл пулеметный огонь, которым броня автомобилей была пробита в нескольких местах. На автомобиле «Сильный» был убит поручик Рубец и ранен шофер, после чего автомобиль ушел. На автомобиле «Славный» двумя пулями ранен шофер, убит подпоручик Иогансон и ранен штабс-капитан Цорн. Ввиду остановки машины штабс-капитан Цорн лично пробрался до наших окопов, и с наступлением темноты «Славный» был вывезен из-под огня.

Существенной пользы автомобили не принесли, так как действовали против укрепленной позиции противника с несоответствующими для них целями: по редким цепям и изготовившимся к стрельбе пулеметам. Потери: убиты поручики Иогансон и Рубец, ранены штабс-капитан Цорн и четыре нижних чина».

Этот печальный опыт послужил толчком для перебронировки всех прибывших из Англии «остинов» более толстой броней. Работы начались в середине марта 1915 года. При этом часть машин поступала для перебронировки на Ижорский завод, часть переделывалась мастерскими Военной автошколы и Запасной броневой роты, автомастерской в городе Вильно, а также во фронтовых мастерских. В последние пункты броневой лист, башни и цилиндрические подбашенные основания доставляли с Ижорского завода. Согласно докладу командира Запасной броневой роты капитана Халецкого от 23 сентября 1915 года, объем проведенных работ был следующим:

«Взводы, формированием которых я заведовал (с 13-го по 20-й), получили броневые автомобили несколько улучшенные по сравнению с теми, которые имелись во взводах первого формирования, то есть, начиная с 5-го. Улучшение это состояло:

1. В постановке более толстой брони, то есть вместо бывшей ранее 4–5 мм, с коей и пошли в бой первые взвода, была установлена броня в 6–7 мм;

2. Постановке особой броневой планки против латунной петли, которая скрепляет откидную дверцу перед сиденьем шофера и офицера с броней автомобиля;

3. Были сделаны броневые укрытия для кожуха пулемета;

4. Сделано броневое укрытие для задней оси автомобиля;

5. Произведено усиление рессор.

Подобные улучшения, как мне кажется, были вызваны опытом работы автомобилей на фронте».

«Остин» 1-й серии «Алчный», упавший с моста. Лето 1916 года. Хорошо видна конструкция пулеметной колонки, к которой крепилась броневая башня, а также круглое отверстие в задней части крыши корпуса, закрытое крышкой, которое служило для дополнительной вентиляции. В открытых задних дверях ленты для пулемета Максим и австрийский трофейный карабин «Манлихер» (ГАРФ).

Следует сказать, что при перебронировке несколько менялась конструкция передней части бронекорпуса. Так, вместо нижнего откидного щита перед водителем устанавливался неподвижный наклонный бронелист, а в верхнем откидном прорезались смотровые щели с бронезаслонками.

Модернизация часто проводилась непосредственно в автопулеметных взводах, которые своими силами устанавливали сплошную дверь в левом борту (без опускающейся верхней части), монтировали дополнительную бронезащиту на пулеметы (иногда на кожух одевалась специальная броневая труба), прорезались дополнительные «глазки» для наблюдения, крепились броневые планки для защиты рессор, нижней части башен и т. п. Некоторые взводы оборудовали «остины» смотровыми перископами для улучшения обзорности на поле боя. Встречались и варианты кардинальной переделки передней части корпуса, например, «Остин» «Гвардеец» 22-го автопулеметного отделения. Естественно, что более толстая броня и установка новых деталей вызвали увеличение массы броневиков и, как следствие, перегрузку шасси. В результате на многих машинах наблюдался прогиб рессор, рамы шасси и деформация мостов, что требовало дополнительного усиления этих деталей. В результате боевая масса броневика (по сравнению с первоначальной) возросла с 3,36 т до 3,8–3,9 т. Естественно, это не лучшим образом отразилось на динамических качествах машин. Несмотря на это, «остины» 1-й серии активно использовались в боях вплоть до конца 1917 года, а затем и во время Гражданской войны.

О состоянии этих бронемашин после двух лет активной эксплуатации можно судить по акту об осмотре машин 2-го автобронедивизиона, проведенному 7 января 1917 года:

«Комиссия, назначенная по отделению генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии… осмотрела бронеавтомобили (пулеметные) 8-го отделения: «Славный», заводской двигатель № 169/623, шасси № 1939, «Сильный», заводской двигатель № 170/623, шасси № 2033, 9-го отделения «Ястреб» заводской двигатель № 169/623, шасси № 2031, «Орел» заводской двигатель № 135/623, шасси № 2021, входящие в состав 2-го броневого дивизиона, и нашли:

Тот же «Остин» 1-й серии, что и на предыдущем фото. Лето 1916 года. Хорошо видна пулеметная колонка, а также верхний передний откидной лист, на котором написано название броневика (ГАРФ).

1. Все предъявленные автомобили на ходу;

2. У всех машин очень низкое шасси (главный картер не выше 6–7 дюймов от поверхности земли), то есть низкий ход, что делает совершенно невозможным движение не по шоссе;

3. В апреле 1915 года эти машины были на наших заводах перебронированы русской броней в 7 мм, непробиваемой остроконечной пулей, но зато увеличившей нагрузку пудов на 70, следствием чего явилась перегрузка машин, прогиб и слабость заднего моста и связанная с этим поломка сателлитов и полуосей, частые прогибы рамы, оседание коробки скоростей, перекос рамы и поломка рессор.

Хотя вышеуказанные причины перегрузки по возможности устранены и машины в данное время на ходу, но все же в теперешнем состоянии машины едва ли смогут выполнить всю ту трудную боевую работу, которая от них в недалеком будущем может потребоваться. Все вышеизложенное заставляет Комиссию высказаться за возможно более скорейшую замену устаревших машин другими, более совершенной конструкции этой же марки».

«Остины» 2-й серии

Быстрое выполнение фирмой «Остин» заказа на броневые автомобили и их приемлемые (после модернизации) боевые качества (кроме «Руссо-Балтов» Добржанского, других пулеметных бронемашин на фронте тогда не было) послужили причиной заказа Англо-Русским правительственным комитетом в Лондоне еще 50 бронемашин у фирмы «Остин». Договор был подписан 22 апреля 1915 года со следующими сроками поставки: первый броневик — к 6 мая, 20 машин — к 14 мая и 29 — к 14 июня. При этом в конструкцию бронеавтомобилей вносились изменения по опыту эксплуатации «остинов» 1-й заготовки: увеличена толщина бронелистов, изменен горизонтальный угол обстрела пулеметов, вносились изменения в шасси.

Тот же «Остин» «Алчный», что и на предыдущих фото. Лето 1916 года. Хорошо видна конструкция шасси: балки и мосты, усиленные дополнительными подкосами, защита двигателя и коробки перемены передач, крепление заднего моста к верхней части эллиптической рессоры (ГАРФ).

Из-за сильной загрузки фирмы «Остин» военными заказами для английской армии, первые 12 броневиков новой партии отправили в Россию только в конце июля 1915 года, затем 17 машин в августе, 12 в сентябре, в октябре и 2 в ноябре. Кроме того, в июле с фирмой «Остин» заключили дополнительное соглашение, по которому заказ увеличивался на десять броневиков. Эти машины отправили в Россию в ноябре — декабре.

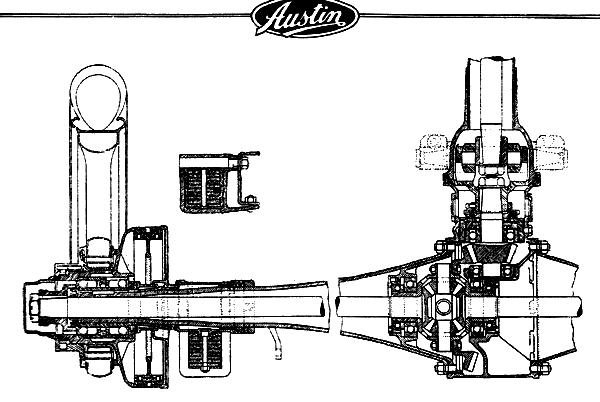

Общий вид шасси бронеавтомобиля «Остин» 1-й серии из технического описания бронемашины, изданного в Петрограде в 1915 году (из коллекции С. Кирильца).

Схема 4-цилиндрового двигателя фирмы «Остин» из технического описания бронеавтомобиля, изданного в Петрограде в 1915 году (из коллекции С. Кирильца).

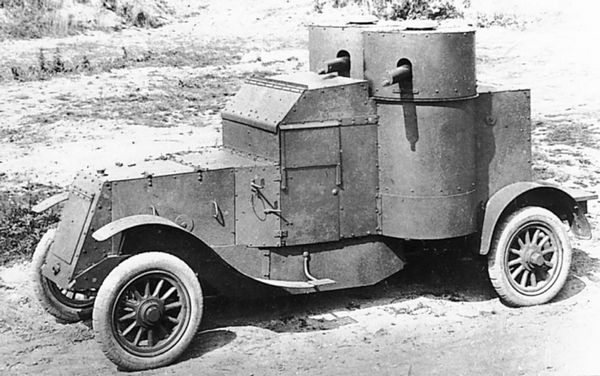

Первые «остины» 2-й серии прибыли из Архангельска в Петроград в последних числах августа, а последние из 60 заказанных — в конце декабря 1915 года. В документах того времени эти бронеавтомобили назывались «Остин» 2-й заготовки (далее по тексту они именуются машинами 2-й серии). По сравнению с предыдущими броневиками выпуска 1914 года они имели раму измененной конструкции — хотя изгиб балок в задней части (над осью) сохранился, заднюю часть балок удлинили. Не исключено, что для изготовления балок рамы использовался профиль из стали большей толщины, чем на машинах 1-й серии. Кроме того, задний мост теперь подвешивался на полуэллиптической (а не эллиптической как раньше) рессоре и крепился к нижней части последней. Вероятно, задние (возможно, и передние) рессоры усилили по сравнению с машинами 1-й серии за счет увеличения толщины листов. Также броневики оснастили колесами с шинами увеличенного размера (920?135). В результате этих мероприятий у нового броневика до 250 мм увеличился клиренс (200 мм у машин 1-й серии). Кроме того, «Остины» 2-й серии получили более мощный двигатель в 50 л.с. Это был форсированный вариант того же 4-цилиндрового мотора, стоявшего на машинах 1-й серии (объем цилиндров на машинах 1-й серии 111?152, у 2-й серии — 111?162).

Бронекорпус «остинов» 2-й серии собирался из 7-мм бронелистов, изготовленных фирмой «Виккерс». По сравнению с машинами 1-й серии была изменена форма крыши над шофером, что дало возможность вести огонь из пулеметов вперед по ходу машины. Правда, согласно русским документам об осмотре первых прибывших «остинов» 2-й серии их бронекорпус в задней части укоротили на 450 мм, а также ликвидировали двери в кормовом листе корпуса. Все это привело к тесноте в боевом отделении и неудобству посадки и высадки экипажа (для этого имелась только одна дверь в левом борту).

Обложка технического описания бронемашины «Остин» 1-й серии, напечатанного в Петрограде в 1915 году (из коллекции С. Кирильца).

«Остин» 2-й серии получил бронезащиту передних рессор и рамы в нижней части, была убрана внутрь корпуса тяга для открывания бронелиста перед радиатором (на машинах 1-й серии были случаи, когда ее перебивало при обстреле). Новые броневики имели такую же схему электрооборудования, конструкцию башен и экипаж, как и заказанные в 1914 году. Правда, для улучшения вытяжки пороховых газов из боевого отделения при стрельбе в крыше башен увеличили диаметр вентиляционного отверстия, закрытого броневым колпаком.

Масса «Остина» 2-й серии без экипажа, вооружения и боекомплекта составляла 208 пудов 20 фунтов (3336 кг).

Реклама шин английской фирмы К.Т., которыми оснащались бронеавтомобили «Остин» 1-й и 2-й серий, а также автоцистерны, заказанные у компании осенью 1914 года. В рекламе видна схема устройства такой «пупырчатой» шины (журнал Commercial Motor, Великобритания).

Для вооружения «остинов» 2-й серии в ноябре 1915 года на Путиловском заводе заказали 100 комплектов пулеметных станков, еще 20 изготовили мастерские Офицерской стрелковой школы. Их монтаж, установку охлаждающих бачков к пулеметам и вооружения вели мастерские Военной автошколы и Запасной броневой роты.

При осмотре новых «остинов» 2-й серии, несмотря на видимый ряд преимуществ по сравнению с машинами 1-й серии, у русских офицеров мнения разделились. Например, командир Запасной броневой роты капитан Халецкий в своем рапорте сообщал в ГВТУ:

«1 сентября 1915 года я, по поручению подполковника Тернавского, вместе с командирами 7-го автопулеметного взвода штабс-капитаном Мицкевичем и 12-го взвода штабс-капитаном Лоппе, бывшим командиром 8-го взвода штабс-капитаном Цорном и прикомандированным к Военной автомобильной школе штабс-капитаном Домбровским, осмотрел 5 броневых автомобилей «Остин», доставленных в Военную автошколу в самое последнее время из Англии.

Эти машины имеют некоторые изменения по сравнению с ранее доставленными. Главным улучшением этой конструкции является, по мнению всех осматривающих, увеличение высоты хода и увеличение района обстрела пулеметных башен и, кроме того, броня на этих автомобилях, по-видимому, такой толщины, какая признана необходимой на основании опыта.

Все остальные изменения, как то: уничтожение задних дверей, уменьшение внутреннего помещения автомобиля вследствие укороченной длины короба, уничтожение возможности помещать запасные колеса в нижних люках башен, совершенно неудовлетворительное приспособление для управления автомобилем при движении задним ходом и некоторые другие — являются изменением конструкции в худшую сторону, так что трудно сказать, какие стороны доминируют в новой конструкции бронеавтомобиля — положительные или отрицательные».

Схема заднего моста бронеавтомобиля «Остин» 1-й серии из технического описания бронемашины, изданного в Петрограде в 1915 году (из коллекции С. Кирильца).

Динамику отправки на фронт «остинов» 2-й серии можно узнать из доклада заведующего техчастью броневой школы при Запасной броневой роте капитана Комарова, датированного 31 июля 1916 года:

«Сведения о количестве бронеавтомобилей, поступивших от Военной автошколы в Запасную бронероту за время с октября 1915 года по 12 июля 1916 года:

Броневые автомобили «Остин» с двигателем 50 НР — 58 штук.

Из этого количества отправлено на фронт — 48 штук;

Выдано в 44-й, 45-й, 46-й, 47-й пулеметные взводы — 8 штук;

И в Собственный Гараж Его Величества — 1 штука.

Осталось в запасе в Гараже роты, предназначенный для отправки в 9-й взвод — 1».

Здесь следует дать некоторые пояснения. Еще две машины «Остин» 2-й серии были оставлены в качестве учебных в Петрограде. Таким образом, получаем общее количество в 60 машин, что соответствует общему количеству заказанных в Англии броневиков этого типа.

Броневик, направленный в «Собственный Гараж Его Величества», предназначался для установки полугусеничного хода конструкции прапорщика А. Кегресса, о чем будет рассказано ниже.

Учитывая, что всего в годы Первой мировой войны было сформировано 47 автопулеметных взводов, то легко подсчитать количество «остинов» 2-й серии, направленных на укомплектование новых бронечастей — 48 машин (по две на взвод начиная с 24-го, включая замену машин в 25-м и 29-м взводах с нестандартной матчастью). Таким образом, еще 9 «остинов» 2-й серии поступили на замену потерянных или сильно поврежденных машин «Остин» 1-й серии. Достоверно известно, что их получили 5-й (две штуки), 7-й, 9-й, 12-й и 13-й (по одной) взвода. Куда направили еще три «остина» 2-й серии, автору неизвестно.

Перед отправкой на фронт в корме броневиков были сделаны дополнительные двери. Последние имелись двух типов — как на «остинах» 1-й серии или в виде выступающего клина, чтобы хотя бы немного увеличить внутренний объем бронекорпуса. При этом «клинообразные» различались между собой размерами и размещением дверных петель.

Бронеавтомобиль «Остин» 1-й серии «Славный» из состава 8-го автопулеметного взвода. Лето 1916 года. Машина имеет измененную бронировку передней части корпуса без нижнего откидного листа, а также переделанную дверь для посадки экипажа (из коллекции С. Кирильца).

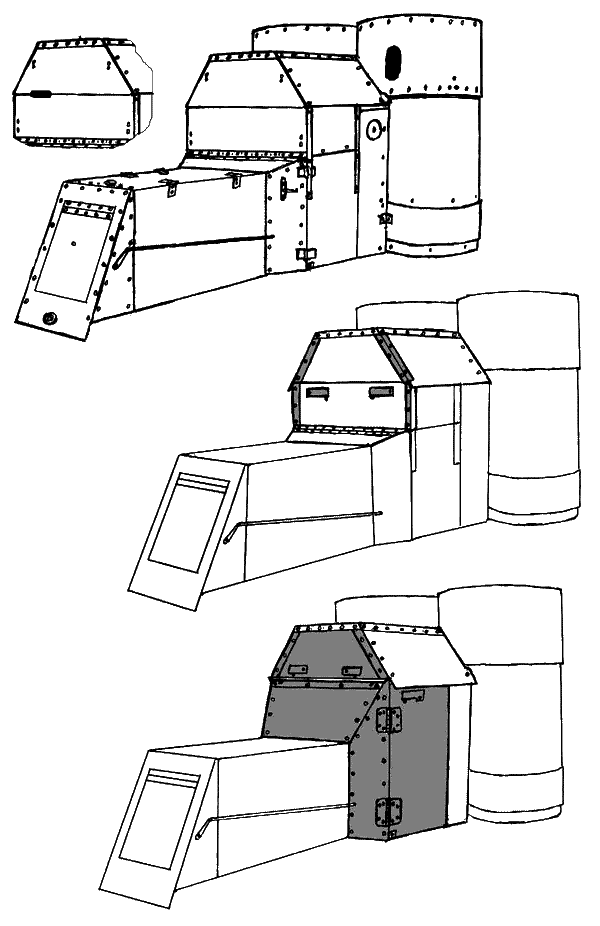

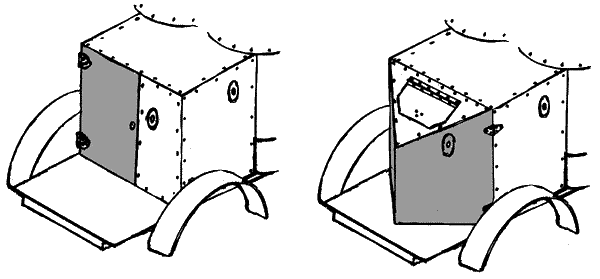

Варианты передней части бронекорпуса машин «Остин» 1-й серии:

Первоначальный, с такими бронемашины поступали из Англии. Вверху дан фрагмент со смотровой щелью для водителя, прорезанной уже в России. Такие щели имели броневики 5–8-го взводов (вверху).

С дополнительными броневыми накладками и смотровыми щелями с броневыми заслонками (в середине).

Перебронированный в России, с упраздненным нижним откидным листом и дверью другой конструкции (внизу).

Для наблюдения за дорогой, при движении задним ходом, на крыше корпуса перед башнями установили броневой колпак, в задней части которого имелось смотровое отверстие. Обзорность, конечно, оставляла желать лучшего, но других вариантов на тот момент не имелось. Также «остины» 2-й серии оснастили бронелистами для защиты заднего моста и карданного вала. Силами взводов на фронте броневики оборудовали бронезащитой пулеметов, а также иногда монтировали круглые броневые листы на колеса.

Как и в случае с машинами 1-й серии, во время боев остро встал вопрос о заднем рулевом управлении: часто во время боевых выездов, развернуть тяжелый броневик для выхода из-под огня на дороге было трудно, а порой и невозможно. При наличии второго поста водителя машина могла выезжать в бой задним ходом, а отходить передним, позволявшим двигаться с большей скоростью.

И если на «остинах» 1-й серии монтаж заднего рулевого управления затруднялся наличием дверей в корме, то у машин 2-й серии их не было. Поэтому уже к началу 1916 года на фронте силами автопулеметных взводов начали оснащать «остины» 2-й серии кормовым постом управления. Вероятно, пионером в этом деле был 26-й взвод под командованием штабс-капитана В. Поплавко. В «Журнале военных действий» этого подразделения об этом сказано так:

«4 марта 1916 года закончено второе (заднее) управление на машине «Чёрт». Управление аналогичное машине «Черномор» посредством троса, идущего из-под переднего штурвала к задней стенке автомобиля, где сделано рулевое колесо».

Варианты передней части бронекорпуса машин «Остин» 1-й серии:

Перебронированный в России, с упраздненным нижним откидным листом и увеличенным верхним. В крыше установлены перископы для наблюдения за полем боя, дверь другой конструкции, открывается по ходу назад (вверху).

Сильно переделанный корпус бронемашины «Егерь» из состава 22-го автопулеметного взвода (внизу).

Бронеавтомобили «Остин» 1-й серии «Егерь» и «Гвардеец» 22-го автопулеметного взвода. 1916 год. «Егерь» имеет измененную бронировку передней части корпуса и переделанную дверь для посадки экипажа, а на «Гвардейце» передняя часть бронекорпуса изменена полностью (АСКМ).

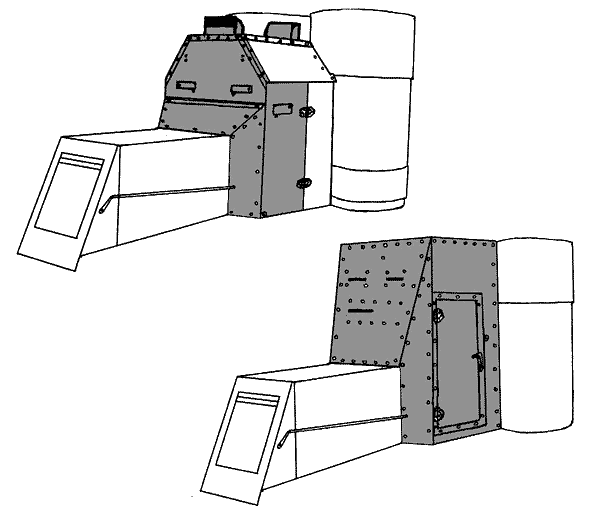

Испытания первого образца бронеавтомобиля «Остин» 2-й серии в Англии. 1915 год. В отличие от серийных машин этого типа, у этого образца тяга для открытия бронелиста перед радиатором еще расположена снаружи, а также несколько другая бронировка задней части корпуса (из коллекции Я. Магнуского).

Подготовленная к отправке в Россию первая партия автомобилей «Остин» 2-й серии перед зданием компании «Остин». Лето 1915 года. Фотография была приведена в статье, посвященной работе фирмы «Остин» в годы Перовой мировой войны, опубликованной в журнале «The Commercial Motors» в 1917 году.

Возможно, что небольшое количество машин оборудовали задним рулем в мастерских Запасной броневой роты, причем проект этой установки разработал старший механик мастерских Зиммеринг. Управление смонтировали на одном из учебных «остинов» 2-й серии. В акте об испытаниях этой конструкции, прошедших 13 апреля 1917 года, говорилось:

«1. Предложенная конструкция вполне рациональна, так как даст удобство управления при заднем ходе.

2. Применение качающегося рычага вместо обычной рулевой колонки признается вполне удачным в силу крайней тесноты помещения и возможности в любом положении рулевого управлять рычагом.

3. При испытании обнаружилось ослабление гибкой передачи тросами, повлиявшее на неодинаковость поворота вправо и влево».

Также отмечалось, что ослабление тросов легко может быть исправлено введением двух контргаек в натяжных втулках. В ходе испытаний выявилось, что радиус поворота при движении вперед составляет «22 шага, а при движении назад — 16 шагов», что соответствует 15,5 и 11 м.

Как видно, что принцип и в первом и во втором случае был одинаковым — в качестве тяг к кормовому рулю использовали тросы. Однако, исходя из имеющейся у автора информации, «остинов», получивших заднее управление, было совсем немного.

«Остины» 3-й и 4-й серий

Летом 1916 года ГВТУ разработало планы по значительному увеличению парка бронеавтомобилей — к 1 июля 1917 года планировалось иметь боевых машин на 70 взводов +100 % резерва для восполнения потерь, то есть 380 пулеметных и 180 пушечных машин. Для столь значительного увеличения числа броневиков принимались меры как по закупке машин за границей, так и по их изготовлению на отечественных заводах. Естественно, в первую очередь речь шла о бронеавтомобилях «Остин», хорошо зарекомендовавших себя в русских условиях.

Летом 1916 года Англо-Русский правительственный комитет провел переговоры с фирмой «Остин» относительно поставки в Россию дополнительного количества броневых автомобилей. При этом предполагалось внести в их конструкцию ряд изменений по опыту эксплуатации и боевого применения машин 1-й и 2-й серий. Проект новой броневой машины разработали в короткий срок, немного времени потребовалось и на его доработку и утверждение в ГВТУ.

В результате уже 25 августа 1916 года Англо-Русский правительственный комитет заключил с фирмой «Остин» контракт № 399-3 на изготовление 60 бронированных автомобилей «Остин», а также на поставку 60 таких же шасси для их бронировки в России (об этих машинах чуть позже). Согласно журналу № 40 Комиссии по броневым автомобилям от 7 сентября 1916 года, новый броневик должен был отличаться от предыдущих машин этой марки следующим:

«Изменения в сравнении с имеющимися у нас броневыми автомобилями «Остин» последней получки:

1. Установлен задний руль;

2. Применены пуленепробиваемые стекла;

3. Для укрытия пулеметов имеются броневые щеки;

4. В задней части имеется входная дверь;

5. В каждой башне установлено по одному фонарю, которые могут быть спрятаны в башню или выставлены наружу».

В конце августа 1916 года фирма «Остин» изготовила первый образец нового шасси для бронировки, отличавшегося от предыдущего (2-й серии) встроенным задним рулевым управлением. В октябре началась сборка броневиков «Остин» 3-й серии, и к 11 февраля 1917 года Англо-Русский правительственный комитет в Лондоне принял 33 броневика. В апреле того же года эти машины начали прибывать в Россию.

Для ускорения боевой готовности новых броневиков технический отдел ГВТУ 22 февраля 1917 года заказал на Путиловском заводе «120 пулеметных установок по образцу работающих на фронте, к 60 бронированным «остинам», прибывающим из Англии».

Первые 9 «остинов» 3-й серии прибыли в Петроград в конце мая 1917 года и были осмотрены представителями ГВТУ и Запасного броневого дивизиона.

Новая машина внешне представляла собой несколько измененный броневик 2-й серии с двигателем мощностью 50 л.с. Основным изменением являлся встроенный задний руль, что повышало маневренность машины на поле боя. Изменилась и конструкция рамы шасси — теперь балки в задней части не имели изгиба, как на броневиках 1-й и 2-й серий, а выполнялись прямыми. Возможно, сами балки изготавливались из металлического профиля увеличенного сечения или большей толщины. Задний мост подвешивался на полуэллиптических рессорах, так же как и на машинах 2-й серии.

Бронекорпус, в целом повторяющий конфигурацию машин 2-й серии (за исключением кормы), изготавливался из 7-мм брони. Для предотвращения проникновения внутрь свинцовых брызг при обстреле машины герметизация башен, дверей и люков была улучшена при помощи дополнительных планок. Для удобства посадки экипажа из пяти человек — командир, два шофера и два пулеметчика — броневик помимо двери в левом борту получил большой люк в корме.

Машина оснащалась двумя фарами в башнях, которые выдвигались наружу через люки в крыше, одной за откидным бронелистом защиты радиатора, а также тремя стоп-сигналами — двумя на бортах и одним на корме. Кроме того, на башнях уже имелись броневые «щеки» для защиты пулеметных стволов.

Один из первых серийных образцов бронеавтомобиля «Остин» 2-й серии, 1915 год. Заметны конструктивные отличия от первого образца, изображенного на странице 43.

Бронеавтомобиль (точнее его остатки) «Остин» 2-й серии «Усть-Белокалитвинец» из состава Донской Армии. Лето 1919 года. На этом фото хорошо видна рама машины — балки имеют изгиб сзади, так же, как и на броневиках 1-й серии, но задняя часть балок удлинена. Задний мост установлен на полуэллиптических, а не эллиптических, как у машин 1-й серии, рессорах. Этот броневик, имевший название «Жемчуг», был захвачен казаками у красных под станицей Морозовская в июне 1918 года (РГАКФД).

Существенным улучшением «Остина» 3-й серии, по сравнению с предыдущими образцами, стала установка на нем пуленепробиваемых стекол. Они крепились перед водителями переднего и заднего постов, а также перед командиром машины. Их конструкция состояла из нескольких рядов стекла особой закалки с прослойками из прозрачного целлулоида, который не позволял осколкам разлетаться при попадании пуль и осколков снарядов. Разработка этих стекол велась по требованиям русской стороны с привлечением наших специалистов. Каждый «Остин» 3-й серии имел по три комплекта уже установленных на машине, и еще по шесть комплектов давалось в запас.

Естественно, конструкция этих стекол была далека от совершенства, а прозрачность оставляла желать лучшего (за счет целлулоидных прослоек), однако это был первый в мировой практике опыт установки пуленепробиваемых стекол на бронеобъекты.

К сожалению, автору не удалось найти подробных документов по доставке «остинов» 3-й серии в Россию и их отгрузке из Архангельска в Петроград. Достоверно известно лишь то, что к концу августа 1917 года в Запасной броневой дивизион поступило не менее 35 таких машин, а также то, что все 60 броневиков отправили в Россию, причем последние ушли в июле 1917 года. Судя по ситуации, которая сложилась на тот момент в стране, их доставка из Архангельска могла затянуться до зимы 1917 года.

Также автору не удалось обнаружить подробных сведений об отправке «остинов» 3-й серии на фронт. Но какое-то количество машин летом — осенью 1917 года убыли для замены броневиков, потерянных в боях. Например, минимум одну машину получил 8-й автопулеметный взвод 2-го броневого дивизиона. Тем не менее в основной своей массе эти машины поступали уже на вооружение автоброневых отрядов Красной Армии в годы Гражданской войны.

Следует сказать, что с изготовлением 60 бронемашин 3-й серии история «Остина» для Русской армии не завершилась. Дело в том, что в начале 1917 года Англо-Русский правительственный комитет обсудил с фирмой «Остин» возможность изготовления еще 70 броневых автомобилей, причем несколько измененной конструкции — с бронекорпусом по типу бронемашин, спроектированных для производства на Путиловском заводе, а также с усиленной передачей и измененным сцеплением. Последнее было связано с тем, что использовавшийся на «остинах» всех типов механизм сцепления с помощью кожаного конуса оказался не совсем удачным для использования на броневиках — при движении по тяжелым дорогам он часто просто «горел». Поэтому русский заказчик предложил английской фирме переработать этот агрегат.

Русские офицеры осматривают бронеавтомобиль «Остин» 2-й серии на полигоне Офицерской стрелковой школы. Осень 1915 года. Виден 4-цилиндровый двигатель мощностью 50 л.с., а также заводской номер 286, нанесенный на нижней части бронировки (ВИМАИВВС).

18 февраля 1917 года из Лондона от генерала Гермониуса пришел ответ по поводу переговоров с «Остином» относительно нового заказа на броневики:

«Министерство снабжения заявило, что 70 бронеавтомобилей «Остина» могут быть готовы к концу сентября при условии, что шасси и броня будут такого же типа, как это принимается на заказанные 60 автомобилей.

Изготовление типа шасси с двойными задними колесами, усиленной рамой, передачей 15–60 и броней Путиловского завода не может быть организовано для такого малого количества, как 70 штук, так как очень трудно получить нужные материалы, инструменты и соответствующую броню.

Солдаты помогают бронеавтомобилю «Остин» 2-й серии «Олег» из состава 36-го автопулеметного взвода подняться по крутой дороге. 1916 год. Броневая защита пулеметов отсутствует. На борту закреплена лопата, на башнях видны шланги дополнительных баков для охлаждения стволов пулеметов при стрельбе (из коллекции С. Кирильца).

Схема бронеавтомобиля «Остин» 2-й серии с доработками, выполненными в России: установлена броневая защита пулеметов и клинообразный выступ из бронелистов в кормовой части корпуса.

Бронеавтомобиль «Остин» 2-й серии, оборудованный задними дверьми в виде выступающего клина. Петли дверей расположены в середине, сам клин короткий. На борту видна эмблема бронечастей русской армии, заднее колесо имеет бронировку (из коллекции Я. Магнуского).

Организация изготовления нового типа возможна только при условии, что мы возьмем не только 70 автомобилей, но готовы брать после этого в течение войны еженедельно определенное количество автомобилей, приблизительно 5–6. С финансовой стороны на такие условия препятствий не встречается, так как английское казначейство согласно кредитовать заказ бронеавтомобилей. В случае заказа нового типа шасси сроки сдачи первых 70-ти значительно отдаляются, и начало поставки с октября.

Прошу как можно скорее указать:

1). Следует ли согласиться на заказ 70 бронеавтомобилей старого типа;

2). Следует ли согласиться на поставку бронеавтомобилей нового типа в течение войны и какую недельную сдачу указать английскому правительству».

Судя по всему, было принято компромиссное решение — об изготовлении бронеавтомобилей со сдвоенными задними колесами, усиленной рамой и, возможно, новой передачей, но с бронекорпусом как на машинах 3-й серии. По непонятной причине на этих броневиках спереди установили только одно пулестойкое стекло — в дополнительной смотровой щели в переднем листе корпуса, между щелями командира и водителя. Это ухудшило наблюдение в бою, так командиру и водителю приходилось пользоваться им по очереди. Именно такие броневые автомобили фирма «Остин» начала производить во второй половине 1917 года, из чего следует, что заказ на 70 броневиков (или хотя бы часть его) был русским правительством оплачен. Однако изменившаяся ситуация в России привела к тому, что эти «остины» (условно их можно назвать машинами 4-й серии) остались в Англии. Всего фирма «Остин» изготовила 40 бронемашин 4-й серии. Они использовались английскими войсками в боях на Западном фронте, а также в Персии, Афганистане и Индии. Несколько машин попало и в Россию — в апреле 1919 года шесть таких машин прибыли из Англии в Новороссийск. Следует сказать, что они были не новыми, а из числа бронемашин, уже повоевавших на Западном фронте.

«Остин» Путиловского завода

Как уже говорилось, наряду с заказом бронемашин непосредственно у фирмы «Остин» предполагалось наладить изготовление броневиков этой марки на русских предприятиях.

25 августа 1916 года с этой фирмой заключили договор на шасси с двойным рулевым управлением — точно такое же использовалось для «остинов» 3-й серии. А уже 10 сентября представитель Англо-Русского правительственного комитета в Лондоне генерал Гермониус отправил в Петроград телеграмму об осмотре и испытании «образцового шасси «Остин» для бронировки в России:

«Вес самого шасси 102 пуда, нагружено было 180 пудами. Пробег был сделан из Бирмингема в Лондон на расстояние 180 верст, на прямых участках скорость была 80 верст, средняя 55 верст.

После пробега при наружном осмотре никаких дефектов найдено не было, за исключением погнутия рессор».

В этой телеграмме Гермониус запрашивал ГВТУ о том, «на какую нагрузку следует испытывать следующие шасси, дабы не было сомнений в их перегрузке». После обсуждения Комиссия по бронеавтомобилям пришла к выводу о том, что испытывать шасси необходимо с 30 % перегрузкой, то есть с добавлением к 180 еще 54 пудов. Это объяснялось тем, что шасси в Англии испытывались «по гладко асфальтированной дороге». В результате шасси «остинов» перед отправкой в Россию испытывались пробегом с нагрузкой 234 пуда (3744 кг).

Солдаты у броневика «Остин» 2-й серии «Сибиряк» из состава 46-го автопулеметного отделения. Петроград, февраль 1917 года. Машина имеет двери в заднем плоском листе корпуса — хорошо видны их петли на кромке бронелиста (АСКМ).

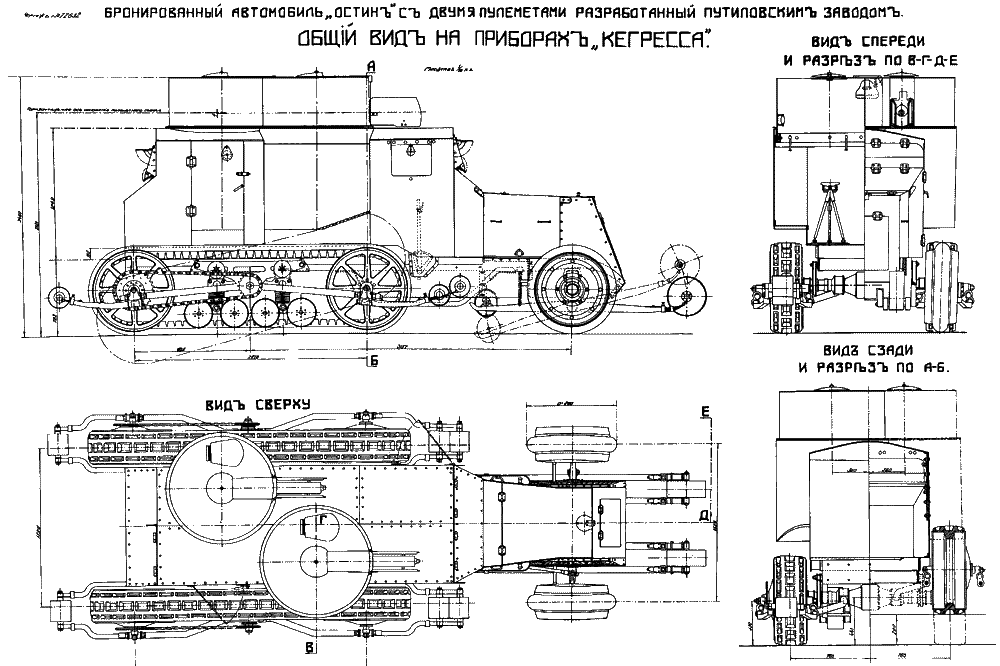

В России бронировку шасси поручили Путиловскому заводу, который на основании эскизного проекта Броневого отдела Военной автомобильной школы к сентябрю 1916 года разработал чертежи. Причем согласно заказу из 60 броневых автомобилей 39 должны были иметь движитель Кегресса, к тому времени уже успешно опробованный на «Остине» 2-й серии (о полугусеничных броневиках чуть ниже). Первоначально правление завода определило следующие сроки изготовления машин:

«10 штук к 15 января 1917 года и 10 в месяц со сдачей последних броневиков к 15 июня, при условии, что шасси будут поступать за три месяца до срока».

Но из-за задержки с окончательной отработкой чертежей, а также задержки с доставкой шасси на завод дело сильно затянулось. В пояснительной записке к таблице заказов Путиловского завода от 17 декабря 1916 года говорилось следующее:

«Заказ № 2225 для ГВТУ — 60 пулеметных бронеавтомобилей «Остин». Заказ получен. Все чертежи и образец пулеметного станка в первой редакции закончены и представлены Комиссии генерал-лейтенанта Филатова, которая внесла целый ряд изменений. Автомобильного шасси до сих пор еще нет…

Австрийские офицеры осматривают разбитый в бою «Остин» 2-й серии. Несмотря на невысокое качество изображения, на фото хорошо видна пулеметная колонка для крепления башни (журнал Allgemeine Automobil-Zeitung, Австрия).

Вся броня в виде заготовок должна поставляться Ижорским заводом. В виду, однако, того, что окончательно чертежи до сих пор еще не установлены и не утверждены, в составляемом проекте контракта будет оговорено, что сроки сдачи идут со дня утверждения общих чертежей».

Шасси начали прибывать в Россию только в январе 1917 года (к февралю получено около 20 штук), в результате чего работы по постройке бронеавтомобилей все больше затягивались, а после Февральской революции и вовсе прекратились. 18 марта 1917 года штабс-капитан Иванов, наблюдавший за постройкой боевых машин на Путиловском заводе, докладывал в ГВТУ:

«В настоящее время на Путиловском заводе стоят шасси «Остин», готовящиеся к бронировке, из которых к июлю должно быть выпущено 60 штук. Ни одно из них не забронировано и ничего не делается».

Болгары у трофейного броневика «Остин» 2-й серии «Скобелев» 24-го автопулеметного отделения. Румынский фронт, ноябрь 1916 года (из коллекции С. Кирильца).

Дело сдвинулось с мертвой точки только в августе, но шло весьма неторопливо. Так, 3 октября 1917 года ГВТУ составило следующую справку:

«В настоящее время на Путиловском заводе бронируются 60 броневых автомобилей «Остин», и на них же устанавливаются приспособления Кегресса. Причем опытный автомобиль, по данным Путиловского завода, будет готов не ранее 1 января 1918 года. Эти броневики составляют единственный резерв для фронта».

В результате лишь к марту 1918 года было забронировано (но еще не окончательно доделано) два шасси и три находились в полузаконченном виде.

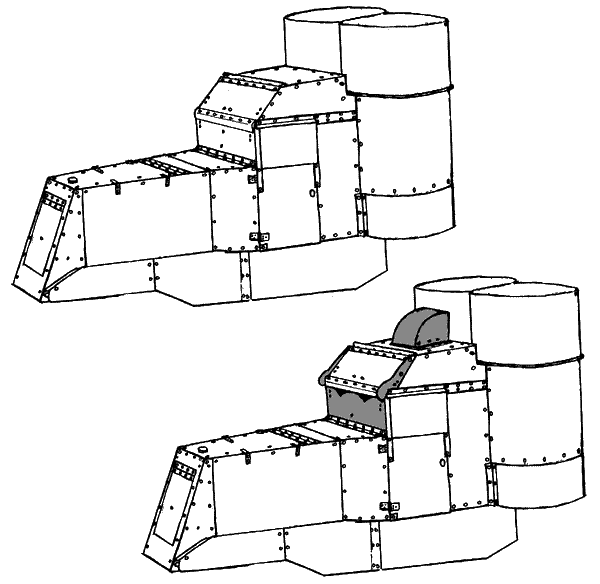

В конструкции Путиловского «Остина» учли опыт боевого применения английских машин этой марки. Прежде всего, бронеавтомобиль получил диагонально расположенные башни и специальные зенитные пулеметные станки с углом возвышения около 80 градусов. Во избежание попадания пулеметных гильз в щель между корпусом и башней и заклинивания последней (такие случаи бывали на английских «остинах») крышу сделали двухскатной. Водители переднего и заднего рулевых постов имели улучшенную обзорность при движении в бою. Корпус броневика изнутри обивался тонким войлоком для защиты экипажа от кусочков металла при обстреле. Толщина брони составляла 7,5 мм для вертикальных и 4 мм для горизонтальных поверхностей. Масса машины с экипажем из 5 человек, запасами горючего и патронов составляла 4,6 т, а скорость около 55 км/ч. Любопытная деталь: часто используемое в отечественной литературе название машин этого типа «Остин-путиловец» не встречается ни в одном документе. В 1918–1921 годах такие броневики иногда называли «русским «Остином».

Бронеавтомобиль «Остин» 2-й серии, вид сзади. Кавказский фронт, 1916 год. Хорошо видны клинообразные двери в корме корпуса, петли расположены в середине, клин короткий. На корме закреплен канат для буксировки, около броневика стоят русские солдаты и офицеры броневого дивизиона британского адмиралтейства (ГМСИР).

Весной 1918 года все работы по бронировке «остинов» на Путиловском заводе были прекращены, несмотря на то, что была заготовлена броня и ряд других деталей. Попытки продолжить изготовление бронемашин оказались безуспешными, о чем говорится в докладе за июнь 1918 года:

«В настоящее время Путиловский завод, за неимением стали и топлива, не в состоянии выполнить данного заказа, а посему Совет Центробронь[2] начал переговоры с Путиловским и Ижорским заводами о передаче заказа на изготовление брони Ижорскому заводу, обладающему достаточным количеством металла и топлива, оставив Путиловскому заводу лишь изготовление арматуры».

Но дело двигалось медленно, и только 28 сентября 1918 года Центробронь заключил с Ижорским заводом договор на изготовление 41 броневого автомобиля «Остин». В этом документе, озаглавленном «Договор на бронирование Ижорским заводом шасси «Остин», говорилось следующее:

«Тысяча девятьсот восемнадцатого года 28 сентября представители Ижорского завода, с одной стороны, и Главное Броневое Автомобильное Управление, именуемое ниже Заказчиком, с другой, заключили настоящий договор в нижеследующем:

1. Ижорский завод принимает на себя бронирование шасси «Остин» из числа находящихся на Путиловском заводе в количестве 41 во всем, согласно чертежей Путиловского завода…

Бронировка должна быть выполнена в предположении, что автомобиль будет на нормальном колесном ходу, причем при надобности в постановке автомобиля на приборы Кегресса, завод обязуется соответственно изменить бронирование. В последнем случае допустимо отдаление срока сдачи машин…

Бронеавтомобиль «Остин» 3-й серии, общий вид. Хорошо видны фары, установленные в башнях и убирающиеся внутрь. На нижнем переднем откидном листе корпуса видны обоймы с пулестойкими стеклами (АСКМ).

2. Ижорский завод выполняет следующие работы по бронированию:

а). изготовляет все броневые листы из специальной стали и железный каркас для брони по чертежам Путиловского завода;

б). производит сборку брони на болтах и заклепках по чертежам Путиловского завода;

в). ставит на листы ту арматуру бронирования, где это представляется необходимым для сборки брони, как то: укрепляет петли, заслонки, визера и т. п.;

г). изготовляет все те детали бронирования, которые исполняются из броневой щитовой стали;

д). все остальные детали и арматура, не указанные выше, и все другие работы по бронированию и оборудованию шасси, как то: устройство платформы, на которой устанавливается броня, деревянной обшивки, оклейка войлоком, установка пулеметных станков, сидений, устройство электрического освещения, окраска и прочие работы по чертежам, выполняет Путиловский завод.

3. Доставка машин с Ижорского на Путиловский завод осуществляется Ижорским заводом при помощи Центроброни.

4. За указанную выше работу Ижорскому заводу уплачивается сумма, исчисленная по себестоимости, с включением всех нормированных декретами накладных расходов.

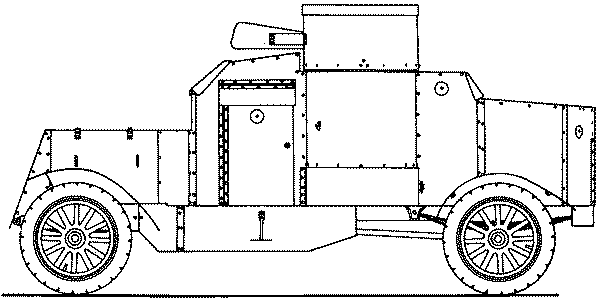

Варианты бронекорпуса бронеавтомобилей «Остин» 2-й серии:

Стандартный, с такими машины прибывали из Англии (вверху).

Переделанные в России: с дополнительными броневыми планками, треугольными смотровыми щелями в нижнем откидном щите и с броневым колпаком для наблюдения при движении задним ходом (внизу).

5. Ижорский завод обязуется предъявлять приемщику Заказчика ежемесячно не менее четырех бронированных шасси.

6. Ижорский завод не несет ответственности за точность сроков в случае несвоевременной подачи топлива, а также в случае появления непреодолимых причин, задерживающих производство и от Ижорского завода не зависящих.

7. Ижорскому заводу предоставляется право, по соглашению с Заказчиком, изменять те детали бронирования, кои по трудностям технического выполнения, вызываемым особенностям металлургической обработки изделий из специальной стали, могли бы вызвать большой брак, и отдалить сроки готовности бронирования.

8. Для производства работ по бронированию шасси «Остин» последние подаются на Ижорский завод за три месяца до частичных сроков освидетельствования приемщиком забронированных шасси.

9. Означенные шасси выдаются под расписку Ижорского завода; за все время нахождения их на Ижорском заводе до сдачи их Заказчику Ижорский завод несет полную ответственность за их сохранность; всякие повреждения, произошедшие в шасси в период их нахождения на Ижорском заводе, исправляются Ижорским заводом или Заказчиком за счет Ижорского завода.

Варианты кормовых выходов броневиков «Остин» 2-й серии:

С дверью в плоском листе (слева).

С длинным «клином» и двумя створками (справа).

С коротким «клином» и петлями, установленными на бортах корпуса (слева).

С коротким «клином» и петлями, установленными в центре и дополнительными прорезями в крыльях задних колес (справа).

Бронеавтомобиль «Остин» 3-й серии, вид сбоку.

10. Для исполнения этого заказа Заказчик обязуется оказать возможное содействие в получении топлива, продовольствия и личного состава Ижорскому заводу, необходимого для выполнения данного заказа…

11. Заказчик при заключении данного договора выдает Ижорскому заводу аванс в размере 65 % приблизительной общей стоимости бронирования, т. е. 1.000.000 руб., принимая стоимость бронирования 1 машины в 40.000 руб. Со дня внесения такового исчисляются все вышеуказанные сроки бронирования.

12. Уплата остальной части денег в размере 35 % общей стоимости за каждый автомобиль отдельно будет производиться Ижорскому заводу по представлению им Заказчику счета с приложением удостоверения приемщика, назначенного Заказчиком о приеме забронированного шасси «Остин».

13. Окончательный расчет будет произведен между Ижорским заводом и Заказчиком по окончании всего заказа и выяснении заводской себестоимости его.

14. Настоящий контракт, как заключенный между государственными Учреждениями, оплате гербовым сбором не подлежит.

15. Подписанный контракт хранится у Заказчика, а копия с него, подписанная обеими сторонами, выдается Ижорскому заводу.

Примечание. Ижорский завод принимает от Путиловского всю щитовую сталь, полученную от первого последним, сюда входит сталь прокатанная и не прокатанная, годная и брак. Кроме того количества, которое необходимо Путиловскому заводу для бронирования 5 шасси, выполняемого самим Путиловским заводом.

Количество и стоимость возвращенной Ижорскому заводу стали должно быть установлено Ижорским и Путиловским заводами и утверждено Центробронью».

Работы по бронировке «остинов» на Ижорском заводе начались весной 1919 года. Перед этим с Путиловского завода было перевезено на Ижорский 7000 пудов броневой стали (заготовки, прокат), полученной с Ижорского же завода Путиловским еще в 1917 году. Кроме того, в ходе подготовки к бронированию отказались от доделок броневиков на Путиловском заводе — все работы выполнялись на Ижоре.

Примерную динамику выпуска можно оценить по докладу старшего наблюдающего за бронированием автомобилей и поездов на Путиловском и Ижорском заводе А. Иванова, направленному в Главное броневое управление ГВИУ 25 июня 1919 года:

«Из имевшихся на заводе 21 шасси «Остин» забронировано и сдано по распоряжению председателя Комитета обороны г. Петрограда т. Зиновьева в автобронеотряд того же Комитета:

15 июня — 2 броневика;

19 июня — 3 броневика.

Из оставшихся 16 шасси 8 штук будут окончены и сданы 12 июля с. г., из готовых одно шасси на Кегрессе. Остальные же 8 штук завод обещал окончить не позднее 15 августа.

Ко всему вышеизложенному считаю необходимым доложить, что все 16 шасси поставлены на ход для самостоятельного передвижения по шоссе в случае немедленной эвакуации их, если таковая потребовалась бы. Коллегия Ижорского завода мобилизовала все технические силы завода, топливо и материалы для окончания бронирования шасси именно в указанные сроки».

По состоянию на 26 июля 1919 года Ижорский завод изготовил 16 броневых машин «Остин», а к сентябрю — 29. После этого предприятие переключилось на изготовление бронеавтомобилей «Остин» на «приборах Кегресса», о чем будет рассказано ниже.

Одновременно с Ижорским Центробронь заключил с Путиловским заводом договор на поставку пяти бронемашин «Остин», бронировка которых началась еще в 1917 году (это те самые пять машин, которые находились на Путиловском заводе в марте 1918 года в полузаконченном виде). Их сдали в 1919 году. Окончательная доделка этих бронемашин затянулась практически на год, что было связано с отсутствием у Путиловского завода топлива и необходимых материалов. Таким образом, суммарный выпуск броневиков «Остин» в России составил 34 машин (на колесном ходу). При этом первые из машин этого типа появились в бронечастях Красной Армии летом 1919 года.

Следует сказать, что с оснащением «остинов» Путиловского завода специальными зенитными станками, о которых упоминалось выше, также не все обстояло гладко.

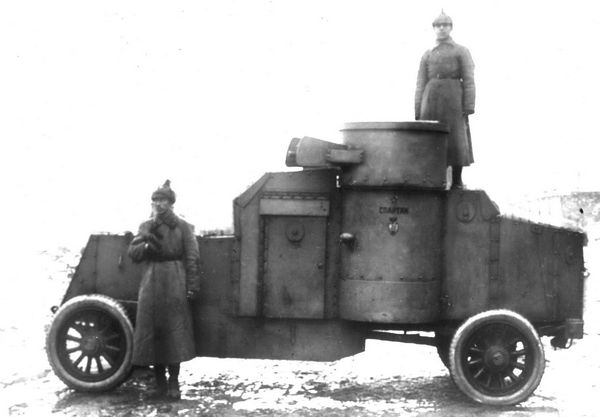

Бронеавтомобиль «Остин» 3-й серии «Спартак». Ленинград, 1924 год. На борту под названием машины видна эмблема броневых частей Красной Армии (ВИМАИВВС).

Станок был разработан Путиловским заводом для бронемашин «Остин» еще в 1916 году (в советских документах они именовались «станки системы Мутшаль»). В том же году ГВТУ заключило с заводом договор на изготовление 120 таких станков, но уже в 1917 году заказ сократили до 80. В результате до весны 1918 года Путиловский завод сумел изготовить всего около 50 зенитных станков. Заготовки на остальные (в виде полуфабрикатов, обработанных и не обработанных деталей) по договору с Центроброней от 28 августа 1918 года передали Ижорскому заводу. Последний собрал из них всего четыре станка, а весь задел (примерно на 30 штук) в 1920 году вновь передал Путиловскому заводу. В своем рапорте от 21 января 1921 года старший инженер Путиловского завода Шукалов предлагал «в виду большой ценности этих универсальных, редких и единственных в своем роде станков» произвести их доделку и передать в запас броневого отдела ГВИУ для установки на бронепоезда и броневики.

Но уже через несколько дней ситуация изменилась не в лучшую строну, о чем Шукалов сделал следующую запись:

«Согласно письму завода (Путиловского. — Прим. автора) № 246 от 24.01.1921 г. предстоит закрытие артиллерийского отдела завода по недостатку топлива, и положение дела с «кегрессами» и станками меняется…

Придется повременить до выяснения общего положения дел».

Что касается изготовленных зенитных станков, то часть из них установили на броневики «Остин» и «Остин-Кегресс».

«Остин-Кегресс»

Первый в мире полугусеничный автомобиль спроектировал и изготовил работавший в России французский подданный Адольф Кегресс. Родившись во Франции в 1879 году, в начале XX века он перебрался в Петербург, где в 1904 году поступил механиком в моторный отдел завода «Лесснер». В 1906 году Кегресс познакомился с начальником военно-походной канцелярии Его Императорского Величества князем В. Н. Орловым, который и пригласил 28-летнего французского специалиста на должность заведующего технической частью Собственного Его Императорского Величества гаража в Царском Селе.

В то время автомобили гаража эксплуатировались только с апреля по ноябрь — зимой движение по заснеженным дорогам было практически невозможным. Любивший быструю езду Кегресс неоднократно жаловался на это Орлову, который как-то предложил французу придумать что-нибудь для решения данной проблемы.

Тот же бронеавтомобиль «Спартак», что и на предыдущем фото. Хорошо видна задняя часть корпуса с вторым постом управления машиной. Верхний броневой лист кормы откидывался вверх, а нижний открывался вправо по ходу машины (ВИМАИВВС).

Экипаж бронеавтомобиля «Остин» 3-й серии у своей машины. Лето 1919 года. Предположительно, машина из состава 26-го автоброневого отряда Красной Армии. На борту корпуса нарисована красная звезда (АСКМ).

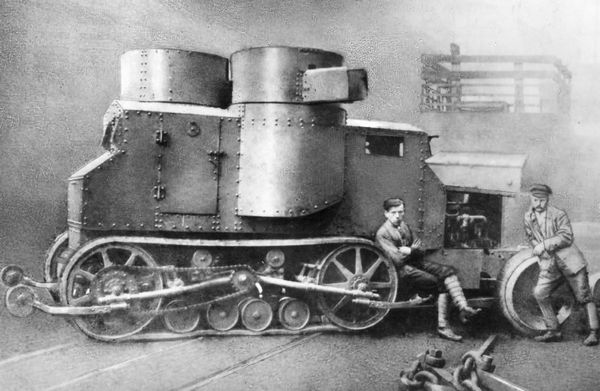

В январе 1909 года Кегресс на базе легковой машины французской фирмы FL изготовил «автосани» для движения по снегу. Под передней осью были установлены лыжи, а на задние колеса одевалась гусеница из верблюжьей шерсти, которая натягивалась специальными барабанами. Проведенные испытания показали хорошие результаты, и Кегресс получил от Орлова «добро» на проведение дальнейших работ.

В 1911 году в мастерских Императорского гаража установили «приборы Кегресса» на 45-сильный легковой автомобиль «Мерседес». В отличие от первого варианта, гусеничный ход монтировался вместо задних колес. Теперь в его конструкции имелось две опорных тележки, позволявших равномерно распределять давление машины на грунт, а сама лента изготавливалась из резины с завулканизированной в нее тканевой лентой. Привод от задней оси к паре ведущих катков (по одному на борт) осуществлялся двумя цепями. Ведущие колеса за счет трения приводили в движение гусеничные ленты.

В феврале 1911 года автосани «Мерседес» совершили первый пробег в окрестностях Царского Села, а затем, после доработки конструкции, испытывались в 1911–1912 годах.

В 1913 году мастерские Императорского гаража заключили соглашение с «Русско-Балтийским вагонным заводом» (РБВЗ) на установку «приборов Кегресса» на автомобиле «Руссо-Балт» тип С, который был изготовлен в том же году.

10 февраля 1913 года автосани Кегресса участвовали в организованной Санкт-Петербургским автоклубом гонке по льду Финского залива Петербург — Кронштадт — Петербург и вошли в пятерку машин, преодолевших дистанцию менее чем за два часа.

В феврале 1914 года «Руссо-Балт» с приспособлениями Кегресса испытывался в окрестностях Петербурга по маршрутам Царское Село — Павловск — Царское Село и Царское Село — Луга — Царское Село общей протяженностью 260 верст. При этом машина легко двигалась по целине, преодолевала канавы и кустарник, развивая скорость до 35 верст в час, а по шоссе — до 55 верст в час.

По результатам этих испытаний А. Кегресс 31 мая 1914 года получил привилегию (патент) № 26751 на «автомобильные сани, движущиеся посредством бесконечных ремней с нажимными роликами и снабженные поворотными полозьями на передней оси».

После начала Первой мировой войны Кегрессу присвоили звание прапорщика Русской армии, при этом он продолжал работу над совершенствованием конструкции своего приспособления для автомобилей различных марок. Например, в августе 1915 года руководство Российского Императорского автомобильного общества выступило с инициативой об оснащении пяти автомобилей движителем Кегресса и формирования из них автосанитарного отряда. Работы велись на Путиловском заводе под руководством инженера Б. Харитонова при непосредственном участии А. Кегресса, в качестве базы использовались автомобили французской фирмы «Рено».

Схема устройства бронеавтомобиля «Остин» 3-й серии из польской книги по бронемашинам, изданной в середине 1920-х годов.

В июле 1916 года эти машины в составе санитарной колонны имени Наследника Цесаревича убыли на Северный фронт, где хорошо зарекомендовали себя в условиях бездорожья и снежной целины:

«Автосани во время опыта действительно поразительно свободно брали все препятствия, которые являлись для обыкновенных автомобилей безусловно непроходимыми».

Одновременно с разработкой проекта установки своего движителя на санитарных «Рено» Кегресс выступил с предложением изготовления автосаней своей конструкции для нужд армии. В октябре 1915 года он представил на рассмотрение технического комитета ГВТУ образец, чертеж и описание автосаней своей конструкции. Комитет высказал мнение, что «крайне желательно испытать приспособление Кегресса на автомобилях разных систем, особенно возможность их применения для броневых автомобилей, что может иметь большое значение».

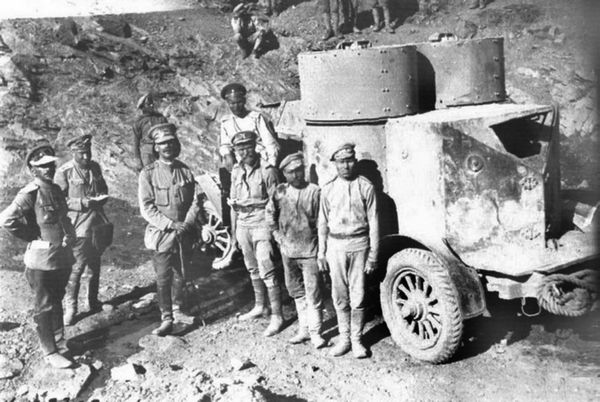

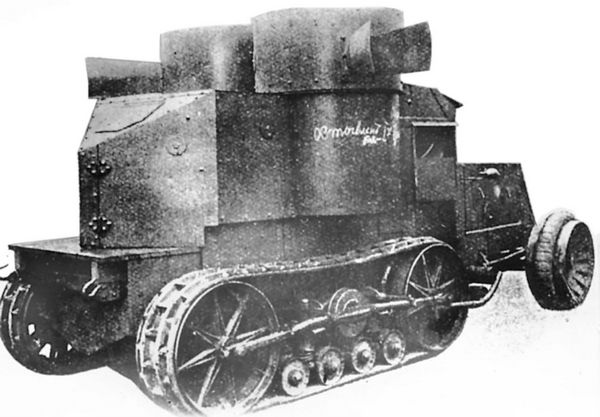

После утверждения разработанных Кегрессом чертежей весной 1916 года в его распоряжение передали один броневик «Остин» 2-й серии. Машина получила усиленный вариант гусеничного движителя, изготовленного с учетом возросшей (по сравнению с легковыми автомобилями) массы. Для удобства испытания бронеавтомобиля и перевозки необходимых запчастей и инструмента, задняя часть броневого корпуса была демонтирована и вместо нее устроен грузовой кузов с сиденьями. 3 августа 1916 года «Остин» с движителем Кегресса испытывался Комиссией по бронеавтомобилям в окрестностях Петрограда. Генерал-майор Филатов в своем рапорте об этом писал:

«Автомобиль шел по шоссе из Царского Села в Пулково со скоростью до 40 верст в час. Свернул с дороги на целину, преодолел придорожную канаву глубиной около 1,5 аршина и шириной в 2 аршина, затем пошел со значительной скоростью по мягкому травянистому грунту, свободно и плавно преодолевая различные неровности.

…Поднялся на Пулковскую гору напрямик по склону, по влажному растительному грунту. При подъеме шофер имел возможность местами ставить вторую скорость. Перегревания мотора замечено не было. Наконец автомобиль без особых усилий перешел небольшое кочковатое болото, где местами вода сплошь покрывала почву. Никаких поломок замечено не было, за исключением погнутия левых направляющих дуг».

После устранения недостатков «Остин» с приспособлением Кегресса убыл в Могилев для показа в Ставке Верховного Главнокомандующего. Здесь машину продемонстрировали императору Николаю II, на которого она произвела благоприятное впечатление, а также испытали на бездорожье, а также пробегом из Могилева в Царское Село. 12 сентября 1916 года командир Запасной броневой роты направил председателю Комиссии по бронеавтомобилям генерал-майору Филатову рапорт об этих испытаниях:

«Первое испытание было произведено в районе Могилевской губернии, по маршруту, утвержденному генералом Кондзеровским. Число верст пробега — 286, число часов движения — 31 час 20 минут, вес автомобиля с нагрузкой — 332 пуда 20 фунтов (5320 кг).

Заключение испытательной Комиссии:

1. Преимущества приспособления прапорщика Кегресса заключается, главным образом, в возможности проходить по непроходимым для обыкновенного автомобиля дорогам, без дорог, через канавы, на очень крутые подъемы и спуски, по пескам и топким болотистым местам.

2. Происшедшие за время пробега повреждения указывают на необходимость упрочнить коромысла роликовых тележек и устранить возможность перекоса приспособлений от боковых толчков.

3. Приспособление Кегресса с вышеуказанными изменениями являются вполне законченным по конструкции механизмом и в этом виде может быть передано на заводы для изготовления.

4. Потребность Действующей Армии в автомобилях, могущих проходить по бездорожью, крайне велика и спешна, а потому, по мнению Комиссии, следует принять все меры к серийному изготовлению приспособлений Кегресса для необходимого количества автомобилей всех типов — броневых, грузовых и легковых.

Второе испытание было проведено в составе вышеуказанной Комиссии от г. Могилева на Днепре до Царского Села, согласно заданному маршруту. Число верст пробега — 725, число часов движения — 34 часа 15 минут, вес автомобиля с нагрузкой 332 пуда 20 фунтов.

Бронеавтомобиль «Остин» 3-й серии на улице Киева. Весна 1918 года. Возможно, машина из состава 4-го броневого дивизиона УНР, на борту закрашено прежнее название (РГАКФД).

Заключение Комиссии:

1. Опытный пробег Могилев — Царское Село имел своей задачей испытать приспособление Кегресса на выносливость при движении по шоссейным дорогам в дополнение к проведенному 2–6 сентября с. г. испытанию при движении по бездорожью в районе Могилевской губернии на расстояние 286 верст.

2. Происшедшее повреждение передаточной цепи (лопнуло одно звено) таково, что дает полное основание предполагать какую-либо случайность, не зависящую от приспособления, так как остальные звенья оказались исправными. При всем этом имеется полная возможность снять поврежденную цепь и продолжать движение без нее.

3. Повреждения резиновых лент указывают на необходимость более тщательного и совершенного их изготовления с расчетом на работу их при огибании шкивов. Повреждение гребня, находящегося на внутренней поверхности ленты, указывает на необходимость установить более соответствующее соотношение высоты гребня к диаметру ведущих роликов, так как главная причина срывания частей гребня заключается в надавливании на них осей роликовых тележек».

После рассмотрения результатов испытаний руководство ГВТУ утвердило план изготовления автомобилей на приборах Кегресса, всего 143 легковых и грузовых машины, а также 39 броневиков. Изготовление приспособлений поручили Путиловскому заводу.

В качестве базы для полугусеничных броневиков предполагалось использовать «остины» с двумя постами управления, бронировку которых планировалось вести на Путиловском заводе. Впоследствии планировалось переделать таким образом все остальные броневики этой марки (кроме 1-й серии), а также «фиаты», изготовление которых вел Ижорский завод.

К началу 1916 года инженеры Путиловского завода совместно с Кегрессом переработали конструкцию приспособления, опробовав его на том же «Остине» 2-й серии, который уже испытывался в августе — сентябре 1916 года. Машина получила усиленные тележки и дуги с роликами, а колеса на передней оси заменили уширенными, но меньшего диаметра. Кроме того, броневик получил бронировку кормы и задний пост управления по типу, принятому для машин этой марки, после чего машину передали в гараж Запасного броневого дивизиона. Дальнейшая ее судьба автору неизвестна.

Бронеавтомобиль «Остин» 4-й серии, общий вид. Обратите внимание на цепи, одетые на сдвоенные задние колеса (АСКМ).

Весной 1917 года чертежи для установки приспособления Кегресса на «остины» Путиловского завода были готовы и переданы в производство. Но из-за революционных событий установить их на броневики не удалось, хотя Путиловский завод и изготовил 34 комплекта деталей для них. Не удалось наладить выпуск и 3-тонных полугусеничных грузовиков «Паккард» — такие машины были в программе Путиловского завода. А вот легковые «паккарды» с приспособлениями Кегресса выпускались, причем на одном из них испытывалась гусеничная лента из проволочных тросов, более прочная, чем резиновая. Всего, по разным данным, изготовили до 30 легковых полугусеничных «паккардов».

Что касается броневиков, то к их производству вернулись лишь летом 1919 года, когда Центробронь заключил договор с Путиловским и Ижорским заводами на изготовление 12 бронемашин с приспособлением Кегресса.

Первый полугусеничный движитель Путиловский завод установил на шасси «Остин» 21 июня 1919 года, после чего оно было «испытано пробегом при нагрузке в 160 пудов; испытание дало хороший результат». Через три дня первое шасси «Остин» с движителем Кегресса отправили для бронирования на Ижорский завод.

Отличия бронекорпусов броневиков «Остин» 3-й и 4-й серий:

Корпус бронеавтомобиля 3-й серии с прямоугольными смотровыми щелями и пулестойкими стеклами в нижнем откидном листе (вверху).

Корпус бронеавтомобиля 4-й серии с треугольными смотровыми щелями в верхнем откидном листе, дополнительной броневой планкой и смотровой щелью в нижнем откидном листе (внизу).

О том, каким образом шло изготовление полугусеничных броневиков, можно узнать из сводки «о выполнении работы по авто-броне-кегрессам», направленной в Совет военной промышленности РСФСР 1 декабря 1919 года:

«Производство авто-броне-кегрессов представляет три типа работы:

1. Ремонт приспособленного 1,5-тонного шасси «Остин»[3] под установку движителей, ремонт и регулировка мотора (часть автомобильная).

2. Заготовка деталей и установка движителей Кегресса по чертежам Путиловского завода. Работа Путиловского завода, заготовка и монтировка.

3. Бронировка производится на Ижорском заводе.

До ноября месяца Путиловский завод производил установку движителей, Ижорский завод бронирование. Автомобильная работа велась попутно с работой другого типа на Путиловском заводе, а также и на Ижорском заводе.

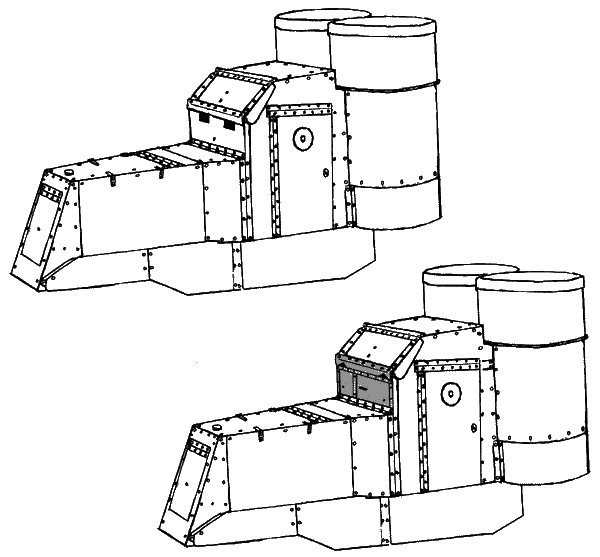

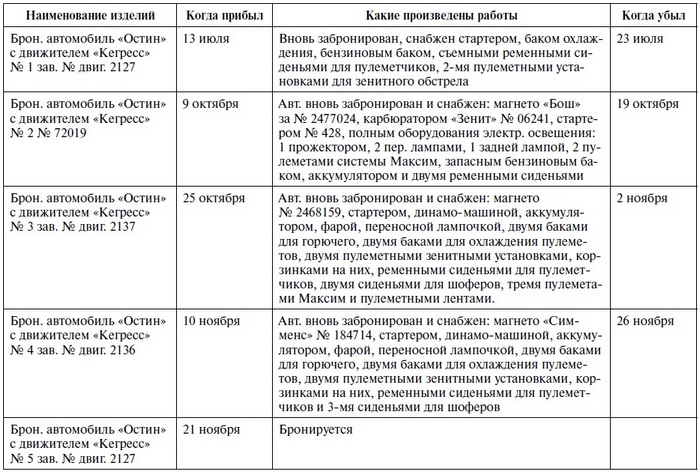

Шасси «Остин-Кегресс» поступали в бронировку в следующие сроки:

№ 1 — 13 июля 1919 года;

№ 2 — 9 октября;

№ 3 — 25 октября;

№ 4 — 10 ноября;

№ 5 — 21 ноября;

№ 6 — поступает 1 декабря.

Параллельно на Путиловском заводе производился мелкий ремонт участвовавших в бою «Остин-Кегресс» № 2 и 3. Причем ремонт вели как непосредственно на фронте специально высланной для этого бригадой специалистов (6–8 ноября), так и на Путиловском заводе, куда прибыли поврежденные броневики (16–23 ноября).

Начиная с 15 ноября, порядок работы был изменен. Четвертое шасси «Остин» под установку движителя Кегресса направили на 4-й государственный автомобильный завод в Петрограде, где оно «будет совершенно оборудовано в автомобильном отношении» (то есть отремонтировано). После этого шасси своим ходом прибыло на Путиловский завод, где на него смонтировали движитель Кегресса, и отправили на Ижорский завод для бронировки.

Предполагалось что, начиная с 1 декабря 1919 года, Путиловский завод будет изготавливать по три движителя в месяц, причем «в настоящее время на заводе находятся три шасси «Остин», а еще три отданы автомобильному заводу».

Бронеавтомобили «Остин» 4-й серии из состава 17-го батальона Королевского танкового корпуса на Западном фронте. Лето 1918 года. Машины вооружены 7,71-мм танковыми пулеметами «Гочкис» и имеют сдвоенные задние колеса (из коллекции Я. Магнуского).

Шасси «Остин» с кормовым постом управления перед отправкой в Россию. 1917 год. Такие же шасси использовались для изготовления бронеавтомобилей «Остин» 3-й серии (АСКМ).

Ижорский завод вел бронировку следующим образом. В цеху в постоянном заделе имелось два готовых бронекорпуса, предназначенных для установки на прибывающие с Путиловского завода шасси. Работы по монтажу корпуса (в документах того времени именовался «коробкой») занимали пять суток.

14 декабря 1919 года управляющий главной конторой Ижорского завода направил в артиллерийское отделение отдела военных заготовок Высшего совета народного хозяйства РСФСР доклад:

«Согласно телефонограмме вашей от 6 декабря с. г. № 10570 Коллегия по управлению заводом при сем представляет сведения об изготовленных Ижорским заводом броне-кегрессах в 1919 году

Железнодорожные платформы с шасси «Остин», оснащенными кормовым постом управления, перед их отправкой в порт Ньюпорт для погрузки на корабли и транспортировки в Россию. 1917 год.

Первые пять «остинов» русской бронировки перед зданием заводоуправления Ижорского завода. Июнь 1919 года. На машинах мелом нанесены номера от 1 до 5 (музей Ижорского завода).

Экипаж «Остина» русской бронировки «Чуткий» из состава 18-го автоброневого отряда Красной Армии. Весна 1920 года. Обратите внимание, что весь экипаж в кожаном обмундировании (РГАКФД).

Таким образом, с июля по декабрь 1919 года было изготовлено 4 броневика «Остин-Кегресс». Дальнейший их выпуск Ижорским заводом шел следующим образом: броневик № 5 был сдан 22 декабря 1919 года, № 6 — 21 января 1920 года, № 7 — 7 февраля, № 8 — 20 февраля, № 9 — 5 июня, а остальные три в июле — августе. Таким образом, суммарный выпуск броневиков «Остин-Кегресс» составил 12 машин. Столь длительное время изготовления бронемашин в 1920 году было связано с отсутствием как запасных частей при ремонте шасси, так и с отсутствием самих шасси, предназначенных для бронировки. Например, 10 марта 1920 года правление 4-го государственного автомобильного завода в Петрограде на вопрос правления Ижорского завода о том, когда будут отгружены шасси «Остин» для бронирования, сообщало следующее:

«На Вашу телефонограмму от 8 марта № 307/233.

Правление ПГАЗ сообщает Вам, что ремонт шасси «Остин», предназначенных для бронирования, находится в следующем состоянии: шасси двигатель № 370 отремонтировано и принято комиссией при Авто-Гуже, но до сего времени находится на заводе, шасси двигатель № 316 предполагается закончить на будущей неделе, шасси двигатель № 341 — производится механически ремонт частей, а шасси № 369 признано комиссией за недостатком многих ответственных частей к ремонту непригодным и подлежит разборке на запасные части. Заднего рулевого управления ни на одной машине не имеется».

Не совсем понятно, о чем идет речь в последнем предложении — возможно, задний руль был просто снят кем-то за ненадобностью, если шасси использовали в качестве обычного автомобиля.

Что касается самих «приборов Кегресса», то на декабрь 1919 года на Путиловском заводе имелось заготовок «в виде поковок и отливок» на 23 комплекта движителя Кегресса для бронемашин «Остин».

В письме наблюдающего за работами по изготовлению этих броневиков Павлова говорилось, что «после выпуска 12 «кегрессов»… шасси исчерпываются, и «кегрессы» будут устанавливаться на броневые автомобили «Остин», действующие на фронте.

Одновременно с изготовлением полугусеничных бронемашин велись работы по выяснению возможности усиления вооружения «Остин-Кегрессов». В вышеупомянутом донесении в Совет военной промышленности от 25 ноября 1919 года говорилось, что «Ижорским заводом делаются испытания грузоподъемности подвижности готового «Кегресса» на предмет установки вместо двух пулеметов двух орудий 37-мм системы Гочкис».

В начале 1921 года были сделаны попытки вернуться к изготовлению броневиков «Остин» с движителем Кегресса. Так, старший инженер Путиловского завода Шукалов в своем рапорте от 21 января 1921 года сообщал:

«О приборах Кегресса.

Приборы легкого типа (для легковых автомобилей «Паккард». — Прим. автора) имеются готовые в количестве 4-х комплектов, больше заготовок этого типа нет.

Телеграммой от 10 сего месяца известил тов. Котовского (начальник управления броневых сил РККА в 1919–1921 годах, не путать с известным героем Гражданской войны Григорием Котовским. — Прим. автора) о наличии готовых приборов и просил немедленно выслать 4 готовых легковых «Паккарда» для оборудования, каковое займет две недели на машину.

Приборы же для броневых «остинов» собраны в количестве двух комплектов, и имеется заготовок на 22 машины. Из всех «остинов» выпущено на приборах Кегресса 12 штук…

Таким образом, применение этих ценных приборов может быть произведено лишь к существующим в бронечастях машинам.