Ракеты-торпеды

По мнению военно-морских специалистов США, появление быстроходных лодок с атомными силовыми установками вызвало необходимость создания для подводных кораблей противолодочного оружия, способного максимально быстро сближаться с целью. Считается, что в новых условиях скорость и дальность хода обычных торпед уже не удовлетворяет требованиям борьбы с современными подводными кораблями.

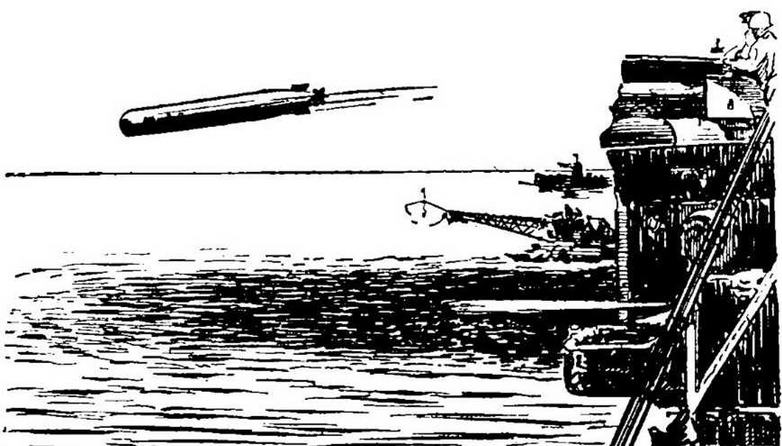

Известным решением проблемы признается применение специального противолодочного управляемого ракетного оружия (ПЛУРО) — ракет-торпед, которые начальный и конечный участки пути до цели проходят под водой, а промежуточный — по воздушной траектории.

Речь идет о противолодочной ракете "Саброк", поступившей на вооружение торпедных подводных лодок США в 1965 г.

Ракета применяется с ядерным зарядом. Она предназначена для борьбы с быстроходными и высокоманевренными атомными подводными лодками, находящимися в подводном положении, а также может использоваться против дизельных подводных лодок и надводных кораблей.

"Саброк" представляет собой боевой технический комплекс, основными элементами которого являются: аппаратура поиска и обнаружения лодок в подводном положении на сравнительно больших дистанциях; счетно-решающие приборы, определяющие параметры движения обнаруженной подводной лодки-цели и подготавливающие данные для стрельбы, и собственно ракета "Саброк".

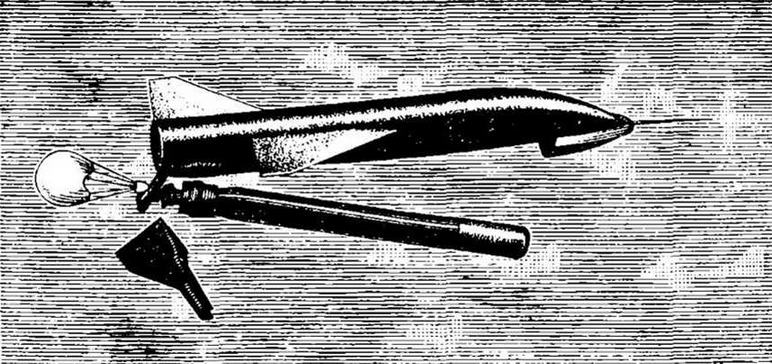

Противолодочная ракета запускается из обычного 533-мм торпедного аппарата подводной лодки, находящейся в подводном положении. Конструктивно ракета выполнена в виде двух основных блоков. В головном блоке размещается глубинная ядерная бомба, а в хвостовом — силовая установка. Стартовый вес ракеты 1853 кг, общая длина 6,25 м; диаметр головного отсека 330 мм, длина 2,96 м; диаметр хвостового отсека, выполненного в виде цилиндра, 533,4 мм, длина около 3,45 м. Дальность стрельбы при целеуказании от воздушного наблюдательного поста до 50 км.

Головной отсек снабжен носовым конусом. В этом отсеке размещается глубинная бомба с ядерным зарядом с тротиловым эквивалентом 20 кт, система предохранения, взведения и взрыва, инерциальная аппаратура наведения и вспомогательная силовая установка. На конце головного отсека установлены четыре Т-образных аэродинамических стабилизатора и четыре руля, отклоняемые с помощью гидравлических приводов. Рули управляют полетом ракеты по траектории, а на конечном ее участке обеспечивают головному отсеку заданный угол входа в воду.

Вспомогательная силовая установка питает энергией электронную аппаратуру, а также приводит в действие гидравлический сервопривод системы управления аэродинамическими стабилизаторами. Установка работает от порохового газогенератора с момента запуска до приводнения ракеты. До запуска ракета получает необходимое питание от корабельной системы. Силовой установкой служит твердотопливный ракетный двигатель (РДТТ).

Основу системы управления (Мк.13) составляют вычислительные устройства, обеспечивающие высокую точность и быстроту при выработке данных стрельбы. Аппаратура Мк.13 выполнена в виде отдельных блоков, благодаря чему она может быть легко установлена на подводные лодки различных типов.

Мк.13 обеспечивает управление стрельбой ракетами "Саброк" и другими видами противолодочного оружия, используемого подводными лодками.

Система управления может получать и обрабатывать входные данные от различных источников. Данные дели поступают от гидроакустического комплекса, радиолокационной станции или перископа. Данные о положении и параметрах движения самой подводной лодки поступают от инерциальной навигационной системы, электромагнитного лага, автопрокладчика, глубиномера и другого навигационного оборудования.

На основе всех этих данных Мк.13 определяет текущие параметры цели, ее последнее место нахождения и рассчитывает необходимое упреждение для выстреливания противолодочного оружия. Полученные результаты вводятся в виде программы полета в систему управления ракетой "Саброк".

Если ракета "Саброк" находится в трубе торпедного аппарата, то запуск ее может быть произведен менее чем через минуту с момента обнаружения и классификации цели гидроакустической станцией.

Несмотря на то, что Мк.13 непрерывно вырабатывает необходимые данные для стрельбы на все торпедные аппараты, пуск следующей ракеты во избежание случайного столкновения с предыдущей может быть произведен только через 10 сек. Пуск ракеты производится в горизонтальном направлении. После выхода из торпедного аппарата ракета поворачивается в воде в вертикальной плоскости на угол 30—40°.

Через секунду после выхода ракеты из торпедного аппарата происходит включение РДТТ. Затем под действием рулей ракета выходит из воды и летит по баллистической траектории со сверхзвуковой скоростью. На активном участке траектории управление ракетой производится с помощью дефлекторов, отклоняющих струю двигателя в соответствии с сигналами, поступающими из головного отсека по проводам от системы наведения.

После пролета ракетой активного участка траектории хвостовой отсек отделяется и падает в море, а головной продолжает полет по баллистической траектории, управляясь с помощью аэродинамических рулей. Перед вхождением боевой части в воду от нее отделяются аэродинамические рули и стабилизаторы. В момент удара о воду разрушается носовой конус, что в значительной степени ослабляет ударную нагрузку. Боевая часть заглубляется до 300 м вблизи подводной лодки- цели и от действия гидростатического или временного устройства происходит взрыв спецзаряда.

Ядерный заряд рассчитан на поражение подводной лодки в радиусе около 2000 м. Одна торпедная подводная лодка несет четыре — шесть таких ракет.

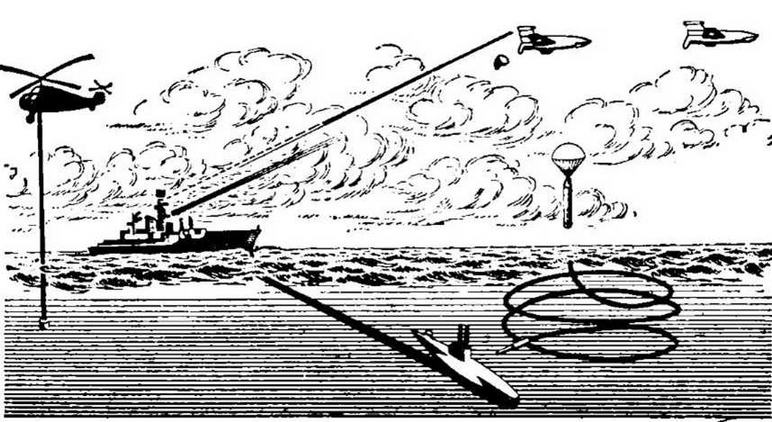

По оценке иностранных военных специалистов, достоинством ракет "Срброк" является возможность пуска их из обычных 533-мм торпедных аппаратов подводных лодок. Это исключает необходимость создания специальных стартовых установок и позволяет применять это оружие большинству находящихся в строю подводных лодок. Главное же достоинство ракет "Саброк" состоит в том, что они обладают большей дальностью стрельбы и более высокой скоростью сближения с целью, чем обычные торпеды. Положительной стороной этих ракет считают также возможность их использования по целеуказаниям, полученным от противолодочных самолетов и вертолетов, а также от радиогидроакустических буев.

За рубежом подчеркивают, что эти ракеты можно применять для нанесения ударов с подводных лодок в ходе десантных операций, поражения морских и береговых целей, а также для решения ряда других боевых задач.

Серьезным недостатком ракеты "Саброк" считается то, что ее пуск может производиться лишь на небольшой глубине и ограниченной скорости подводной лодки. В связи с этим создается довольно значительный шум, который демаскирует подводную лодку. К числу отрицательных качеств "Саброк" относят также и то, что она не может нести заряд с обычным ВВ.

В связи с разработкой торпедных подводных лодок проекта "Конформ" в США активизированы работы по созданию новой противолодочной ракетной системы, которая по своим характеристикам должна превосходить существующую систему "Саброк".

В США разрабатывается также противолодочная ракета AUM, предназначенная для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок. Ракету AUM предполагается оснастить боевой частью с обычным ВВ или малогабаритной торпедой. По американским данным, эта ракета явится неядерной модификацией ракеты "Саброк".

В иностранной печати сообщалось также о ведущейся в США разработке ракетного комплекса, в котором будет использована крылатая ракета с боевой частью, представляющей собой небольшую торпеду. Дальность полета ракеты 10 миль. Наведение ее на цель должно будет осуществляться по данным гидроакустической станции в радиусе около 400 м от предполагаемого места цели. Скорость хода торпеды 55 узлов, дальность хода 1830 м. Новая разработка получила наименование STAM.

По сообщениям зарубежной печати, французские военные специалисты также изучают возможность разработки противолодочного варианта ракеты "Экзосе" класса "корабль — корабль". Тактико-техническое задание предусматривает, что новая модификация ракеты будет запускаться с подводной лодки, находящейся в подводном положении, подобно противолодочной ракете "Саброк".

Резкое увеличение скорости хода атомных подводных лодок и открывшиеся возможности их обнаружения на значительно больших расстояниях потребовали сократить до минимума время между моментом обнаружения лодки и ее атакой. Другими словами, возникла необходимость в создании оружия, обладающего высокой скоростью сближения с обнаруженной подводной лодкой, не только для подводных, но и для надводных кораблей. Это стимулировало разработку систем, в которых торпеды используются в качестве боевых частей противолодочных ракет. Тем самым была достигнута более быстрая доставка торпеды в район цели.

Несмотря на несовершенство новой системы, она все же свободна от многих недостатков бомбометного и торпедного противолодочного оружия. Этот вид противолодочного оружия представлен в настоящее время тремя ракетными комплексами, предназначенными для оснащения надводных кораблей. Речь идет об американском ракетном комплексе "Асрок", французском "Малафон" И австралийском "Икара".

Система ПЛУРО "Асрок" разработана в США в 1957—1961 гг. Кроме американских кораблей, она состоит на вооружении надводных кораблей ФРГ, Италии и Японии.

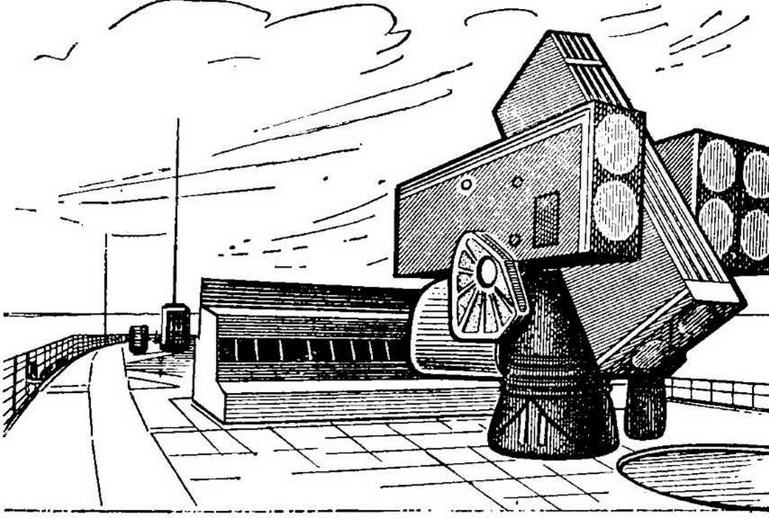

В боевой ракетный комплекс "Асрок" входят: корабельная пусковая установка контейнерного типа Мк.112 (рис.. 25), устройство управления стрельбой Мк.111, корабельная система хранения, подачи и перезаряжания; гидролокационная станция, ракеты-торпеды.

Корабельная пусковая установка весит 22 т и состоит из 4 спаренных кассет. Каждая из них вмещает по 2 ракеты, находящихся в отдельных направляющих.- Установка может поворачиваться в горизонтальной плоскости на 350°. В свою очередь, кассеты попарно могут наводиться по углу возвышения до 85°. Пусковая установка обеспечивает стрельбу как одиночной ракетой, так и залпом в любом сочетании от 2 до 8 ракет. Ракеты размещаются в кассетах на выдвижных рельсовых направляющих и находятся в исходном положении в постоянной боевой готовности.

Рис. 25. Пусковая установка ПЛУРО "Асрок"

Открытие створок кассет и выдвижение рельсовых направляющих в боевое положение производится за 30 сек до пуска ракет. В походном положении при закрытых створках в кассетах поддерживается постоянная температура, что обеспечивает стабильность скорости горения заряда твердого топлива двигателя в любых климатических условиях.

Основная часть боевого ракетного комплекса — одноступенчатая твердотопливная ракета, боевой частью которой является самонаводящаяся в двух плоскостях акустическая противолодочная малогабаритная электрическая торпеда (Мк.44 или Мк.46) или глубинная бомба с ядерным зарядом мощностью от 1 до 10 кт.

Общая длина ракеты-торпеды 4,5 м, диаметр 305 мм, общий вес 454 кг, максимальная скорость полета 426 м/сек, максимальная высота траектории 2600 м. Наибольшая дальность полета 14,5—16,5 км, однако предельная стрельбовая дальность не превышает 9 км. Наименьшая дальность полета 1600 м.

При использовании торпеды в качестве боевой части ракеты ее головная часть закрывается специальным кожухом-обтекателем, предназначенным для предохранения от больших перегрузок в момент входа в воду.

Ракета не имеет бортовой системы наведения, разгоняется стартовым двигателем и далее следует к цели по баллистической траектории. Наведение на цель обеспечивается положением пусковой установки (по углу возвышения). В районе цели в заданный момент по срабатыванию реле времени отделяется двигатель, а боевая часть с переходником продолжает полет к цели.

Если боевой частью служит торпеда Мк.44, то ее приводнение производится на небольшом тормозном парашюте диаметром 1,8 м. Непосредственно перед входом в воду парашют отделяется, запускается двигатель торпеды и в действие вступает система самонаведения. С приходом на заданную глубину торпеда начинает маневр поиска цели, описывая циркуляцию в горизонтальном направлении. Совершив полную циркуляцию с работающей системой самонаведения, торпеда переходит на маневрирование по цилиндрической спирали, погружаясь вначале до предельной глубины поиска, а затем всплывая до минимальной глубины хода. По обнаружении цели торпеда сближается с ней с помощью системы самонаведения. Если же цель не обнаруживается, то после израсходования энергоресурсов торпеда тонет.

Устройство управления стрельбой Мк.111 по данным, поступающим от гидролокационной станции, определяет текущие координаты цели, учитывая курс и скорость своего корабля, а также направление, скорость ветра и плотность воздуха. Выработанные исходные данные автоматически вводятся на приборы пусковой установки и в бортовую схему ракеты. При необходимости управление стрельбой может вестись с пульта управления командира корабля.

Так как на воздушном участке траектории ракета "Асрок" летит по баллистической кривой и поскольку в полете не управляется, то доставляет она торпеду только в район предполагаемого нахождения подводной лодки, определенный до выстрела. В связи с этим точность стрельбы системы "Асрок" по маневрирующим подводным лодкам весьма невысокая. Недостаток ПЛУРО состоит также и в том, что перезарядку пусковых установок корабельными средствами можно производить лишь на крупных кораблях. На кораблях же легких типов перезарядка возможна только с помощью грузовых устройств транспортов боеприпасов.

К числу отрицательных качеств оружия "Асрок" относятся и недостатки системы самонаведения самой торпеды, реагирующей не только на сигналы от подводной лодки-цели. Система самонаведения может направить торпеду и на ложную цель (надводный корабль или даже вертолет, проводящий поиск подводной лодки).

Иностранные специалисты отмечают также, что ограниченные скорость и особенно дальность хода торпеды Мк.44 обеспечивают возможность использования ракеты-торпеды "Асрок" по подводным лодкам, идущим со скоростью-не более 18 узлов.

При комплектовании же ракеты глубинной бомбой со спецзарядом это ограничение отпадает, но при этом в целях безопасности стреляющего корабля необходимо значительное увеличение минимальной дальности стрельбы — от 600 и более метров в зависимости от тротилового эквивалента спецзаряда. А поскольку наименьшая дистанция, на которой возможно применение ядерного оружия, больше 17—20 кабельтовых, то современные гидроакустические средства обнаружения не обеспечивают выработку исходных данных.

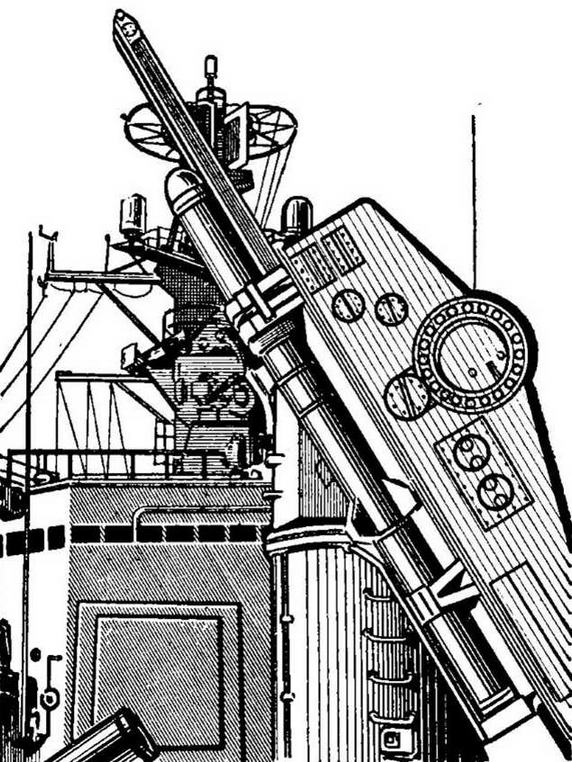

Рис. 26. Универсальная пусковая установка для запуска ЗУР "Терьер" и ПЛУРО "Асрок"

В настоящее время ракетный комплекс "Асрок" установлен более чем на 200 американских надводных кораблях.

Сравнительно недавно на вооружение некоторых фрегатов ВМС США и Италии поступила универсальная спаренная пусковая установка Мк.10 (рис. 26), предназначенная для стрельбы зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) "Терьер" и противолодочными ракетами-торпедами "Асрок". Ракеты "Терьер" и "Асрок" размещаются на правой и левой направляющих пусковой установки Мк.10. Хранение ракет осуществляется в особом магазине, представляющем собой барабан с тремя вращающимися кольцами.

Помимо этих ракетных комплексов, по сообщениям иностранной печати, в США ведется разработка новой пусковой установки многоцелевого назначения Мк.26. Рассчитывают, что этот комплекс будет эффективен против атомных подводных лодок, самолетов и быстроходных надводных кораблей. В этой связи предполагают, что М.46 будет впервые пригодна для запуска существующих и модернизированных противолодочных ракет-торпед "Асрок", зенитных ракет "Тартар" и разрабатываемых ракет класса "корабль — корабль" "Эйджес".

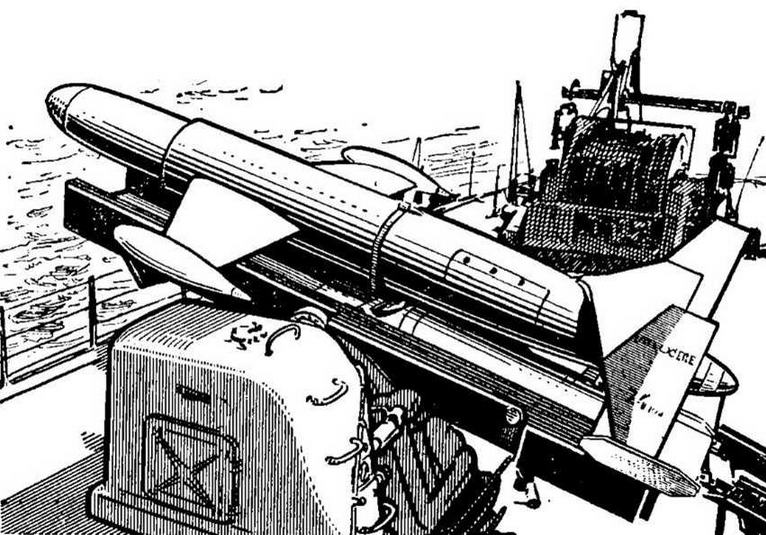

Рис. 27. Пусковая установка ПЛУРО "Малафон"

По данным иностранной печати, в США прилагают большие усилия для усовершенствования ПЛУРО "Асрок". Работы идут в направлении увеличения дальности стрельбы в 2—3 раза, замены торпеды Мк.44 более совершенной противолодочной торпедой Мк.46, а также введения радиоуправления полетом ракеты. Сообщается, что на сегодня удалось, в частности, увеличить дальность с 9 до 18 км. Новая ракета-торпеда получила название "Эра". В свою очередь, приспособление торпеды Мк.46, более скоростной (40 против 30 узлов) и более глубоководной (450 против 300 м), позволило расширить тактические возможности системы и, в частности, эффективно использовать ее против подводных лодок, идущих со скоростью до 33 узлов. Последующие шаги направлены на увеличение дальности стрельбы до 27—50 км и введение в систему радиоуправления полетом ракеты.

Французская система ПЛУРО "Малафон" (рис. 27) состоит из крылатой ракеты-носителя с противолодочной самонаводящейся торпедой в качестве ее боевой части, пусковой установки, корабельной гидроакустической станции и радиокомандной системы управления полетом ракеты в воздухе.

Ракета-торпеда имеет внешний вид самолета и запускается с корабельной пусковой установки с помощью стартового твердотопливного ракетного двигателя. Торпеда на две трети своей длины входит в корпус носителя. Планер-носитель имеет крыло трапециевидной формы с элеронами, трехкилевое (у первых выпусков) или двухкилевое (у последних выпусков) хвостовое оперение и рули высоты.

Общая длина ракеты-торпеды 6,15 м, стартовый вес 1,5 т, дальность полета 18 км, скорость полета 200 м/сек, максимальная высота траектории 230 м, диаметр 0,65 м.

Боевая часть — французская электрическая противолодочная торпеда калибром 533 мм. Ее скорость и дальность хода близки к аналогичным характеристикам американской торпеды Мк.44, но весит она 525 кг (против 198 кг), а вес взрывчатого вещества составляет 100 кг (против 40 кг).

Наводящаяся пусковая установка рассчитана на одну ракету. Общий наибольший угол возвышения рамы 20°, вес установки 10,5 т. Для хранения 13 ракет-торпед имеется погреб площадью 11,5X12 м с системой подачи.

Координаты, курс и скорость движения цели определяются электронновычислительной машиной по данным корабельной гидроакустической станции. Ракета-торпеда запускается в точку встречи с целью автоматически. На активном участке траектории, равной одной трети пути, проходимого ракетой в воздухе, полет происходит го заданной программе. В расчетной точке двигатель отделяется, и ракета продолжает полет, стабилизированный автопилотом и подправляемый радиокомандной системой управления с борта стреляющего корабля. Высота полета поддерживается постоянной (100 м) и контролируется радиовысотомером.

В районе цели в заранее рассчитанной точке, находящейся в пределах 400 м от цели, раскрывается хвостовой тормозной парашют, полет ракеты-носителя затормаживается и торпеда по инерции отделяется и входит в воду.

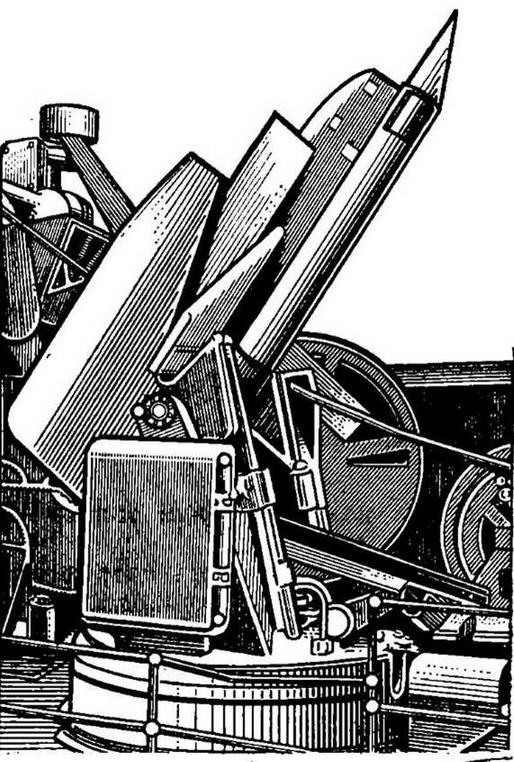

Рис. 28. Пусковая установка ПЛУРО "Икара"

Ввиду значительного веса и габаритов ракеты "Малафон", а также из-за малых дальностей и скорости боевой части (торпеды) эта система, по мнению зарубежных специалистов, не относится к лучшим образцам ПЛУРО и состоит на вооружении только французских ВМС.

В ВМС Австралии принят на вооружение фрегатов, эсминцев и противолодочных кораблей ракетный комплекс "Икара" Мк.1 (рис. 28). По оценке зарубежных военных специалистов, по своим тактико-техническим данным он превосходит американскую систему "Асрок". В отличие от нее ракета "Икара" управляется на воздушном участке траектории в соответствии с непрерывно поступающими данными о цели. Благодаря этому ракета доставляет самонаводящуюся торпеду близко к цели. Кроме того, "Икара" имеет меньший вес и габариты. Ее длина составляет 3,35 м, вес 294 кг, размах крыла 1,5 м.

Рис. 29. Отделение торпеды от ракеты в ПЛУРО "Икара"

"Икара" располагает элеронами, верхним и нижним хвостовым стабилизаторами и снабжена твердотопливным реактивным двигателем. Боевой частью ракеты является, как и у "Асрок", американская противолодочная торпеда Мк.44, подвешенная под корпусом ракеты. Перед пуском ракеты информация об относительном положении атакующего корабля, подводной лодки и ракеты поступает в счетнорешающее устройство, которое вырабатывает необходимые данные для стрельбы. После пуска ракеты данные о движении цели поступают в систему управления от корабельной или вертолетной гидролокационной системы (ГЛС), где происходит расчет точки отделения торпеды от ракеты (рис. 29). Управление ракетой производится вплоть до района цели на расстояние до 24 км. При этом широкий луч ГЛС используется для захвата ракеты после пуска, а узкий — для ее сопровождения.

Первоначально ракета летит на высоте, ограниченной барометрическим датчиком. Тяга обеспечивается комбинированным ускорительно-маршевым двигателем. Высота полета ракеты на маршевом участке траектории вырабатывается счетнорешающим устройством с таким расчетом, чтобы обеспечить приводнение торпеды с тормозным парашютом на малой скорости и одновременно затруднить обнаружение ракеты радиолокационными средствами. Достигнув района цели, ракета освобождает торпеду, которая" приводняется на парашюте и начинает маневрирование для поиска и атаки подводной лодки (рис. 30).

В настоящее время для ВМС Англии разработан улучшенный вариант ПЛУРО "Икара" Мк.2. Ракета имеет улучшенную систему управления, а также противолодочную торпеду Мк.31 (английского производства), разработанную на базе американской торпеды Мк.44, но с большей глубиной погружения.

По оценке иностранных военных специалистов, общим недостатком противолодочных ракетных систем "Асрок", "Малафон" и "Икара" считается ограниченная возможность размещения ракет на кораблях. К тому же сами ракеты очень дороги. Если же учесть, что в состав комплекса входят весьма дорогостоящие радиолокационные станции, средства связи, системы обработки и отображения данных по тактической обстановке, то станут понятны рекомендации зарубежных военных специалистов прибегать к использованию этого оружия только в тех случаях, когда есть достаточная уверенность, что обнаруженная цель — действительно подводная лодка противника. А это, как известно, проблема весьма сложная.

Существенным недостатком систем "Асрок", "Малафон" и "Икара" является тяжелая пусковая установка. Серьезным отрицательным качеством оперативно-тактического характера ПЛУРО "Малафон" и "Икара" считается и то, что они рассчитаны на запуск только одной ракеты-торпеды.

Рис. 30. Схема применения ракеты-торпеды "Икара* для атаки подводной лодки

Иностранные специалисты считают, что эффективность применения ракет-торпед из всех трех систем ПЛУРО во многом зависит от скорости, глубины погружения цели и от того, как часто цель меняет свои курс в момент, когда ее атакуют.

При сравнении общей эффективности этих систем ПЛУРО за рубежом отмечают, что более высокой вероятностью уничтожения цели обладают те системы, в которых возможно управление полетом ракеты на воздушном участке траектории, то есть "Малафон" и "Икара". Однако в целом ни одна из них не отвечает современным требованиям, предъявляемым к средствам уничтожения скоростных подводных лодок.

Торпеды, используемые в ПЛУРО, широко применяются авиацией.

В настоящее время на вооружении американской авиации находятся преимущественно малогабаритные противолодочные торпеды, которые используются также и надводными кораблями. Речь идет о торпедах Мк.43, Мк.44 и Мк.46. Все эти торпеды подвешиваются как внутри, так и вне фюзеляжа и доукомплектовываются тормозными парашютами.

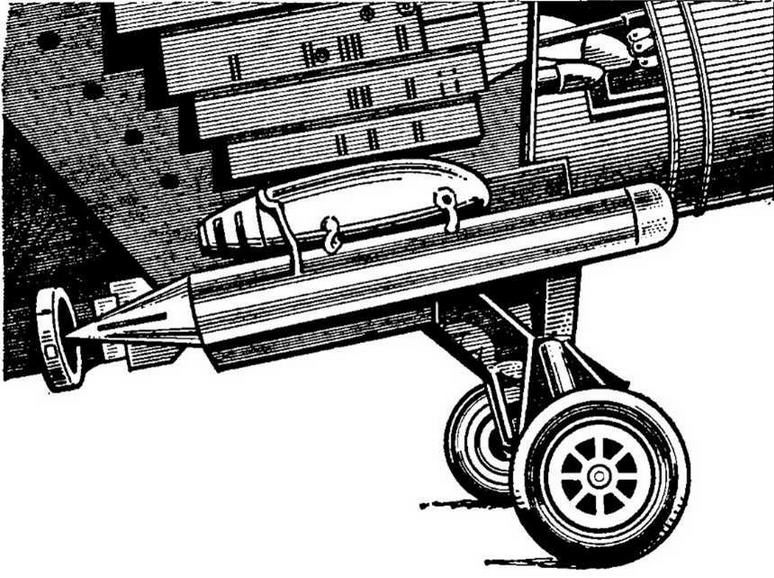

Торпеда Мк.43 самая "маленькая" из всех применяемых в ВМС США торпед. Принята на вооружение в 1957 г. Она имеет электрический двигатель и акустическую систему самонаведения. Общий вес 137 кг, вес ВВ 30 кг, калибр 254 мм, длина 2,36 м, дальность хода 1600 м, глубина хода до 300 м. Торпеда используется самолетами (рис. 31), вертолетами и дирижаблями. С такими торпедами самолет может садиться на палубу. Для уменьшения силы удара торпеды о воду используется парашют.

Торпеда Мк. 44 предназначена для поражения быстроходных атомных подводных лодок. Торпеда электрическая, с аккумуляторной батареей, в которой электролитом является морская вода. Система самонаведения торпеды акустическая активно-пассивного типа. Общий вес торпеды 198 кг, вес ВВ до 40 кг. Для снижения веса торпеды в ее конструкции использован стеклопластик. Длина торпеды — 2,57 м, калибр 324 мм, скорость хода до 30 узлов, дальность хода до 5000 м, глубина хода до 300 м.

Рис. 31. Противолодочная торпеда МК-43 под крылом самолета

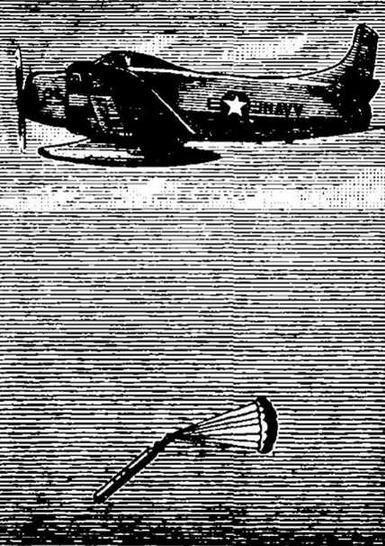

При использовании с самолетов торпеда Мк.44 снабжается парашютом. За 10—15 мин до приводнения парашют отделяется, торпеда входит в воду, одновременно включается ее двигатель и начинает работать система самонаведения. Следует заметить, что система самонаведения торпеды имеет узкий угол поиска, и поэтому эти торпеды обычно сбрасываются парами с различными заданными глубинами поиска. Торпеда Мк.44, помимо сбрасывания с самолетов (рис. 32) и вертолетов, выстреливания из торпедных аппаратов надводных кораблей, используется в качестве боевой части ракет- торпед в ПЛУРО "Асрок" и "Икара".

Торпеда Мк.46 (рис. 33) поступила на вооружение в 1964 г. Она разработана для замены торпед Мк.43 и Мк.44. Удачное конструктивное решение позволило получить при небольшом калибре (324 мм) довольно высокую скорость (40— 45 узлов), большую глубину хода (450 м), дальность хода до И км и маневренность. Ее вес 260 кг, вес ВВ 40 кг. Торпеда имеет акустическую активно-пассивную систе' му самонаведения. Дальность захвата ее более 1370 м. Торпеда приводится в движение турбинным двигателем, работающим от твердотопливного генератора.

Рис. 32. Противолодочная торпеда МК.44 сбрасывается с самолета

Войдя в воду на установленную глубину, торпеда переходит на заранее запрограммированный поиск по "акустической змейке".' После обнаружения цели торпеда переходит на режим преследования, используя только активную систему самонаведения. Если цель в ходе преследования будет потеряна, торпеда повторяет поиск. Возможности всплытия и хода торпеды на малой глубине ограничены, что исключает наведение ее по надводному кораблю. Авиационный вариант допускает сбрасывание торпеды в воду при скоростях полета, не превышающих 740 км/ч. При этом применяется парашют.

Торпеда Мк.46 имеет две модификации. Модификация 1 отличается силовой установкой, работающей на жидком топливе, возможностью многократного применения в ходе боевой.подготовки.

Помимо этих торпед, американская авиация использует против надводных и подводных кораблей тяжелые торпеды Мк.34 калибром 482 мм.

Значительное внимание развитию авиационного торпедного оружия уделяется в ВМС Англии и Франции.

Во Франции, в частности, противолодочные самолеты и вертолеты используют торпеду L-4 (вес 508 кг), имеющую эффективную дальность хода около 900 м. Эта торпеда может в течение шести минут осуществлять поиск подводной лодки на различных глубинах.

По данным иностранной печати, в странах — участницах агрессивного Североатлантического блока наряду с созданием обычных торпед ведутся изыскания и разработки высокоскоростных реактивных и гидрореактивных торпед. Исследуется возможность снижения сопротивления движению торпеды в воде за счет впрыска растворов высокомолекулярных соединений в пограничный слой ее оболочки, а также увеличения дальности действия аппаратуры самонаведения.

Рис. 33 Стрельба торпедой Мк. 46 с надводного корабля

Большое внимание уделяется обесшумливанию механизмов торпеды, обеспечению возможности применения торпед без дополнительных проверок, созданию различных по типам и частоте работы систем самонаведения. Испытываются новые твердые и жидкие топлива и двигатели. Проводятся работы по снижению веса торпед в результате применения алюминиевых сплавов и новых материалов, в частности стеклопластиков.

В ВМС США принято решение разрабатывать и изготовлять боевые и учебные торпеды раздельно, что позволит резко сократить потери в ходе боевой подготовки и сохранить запасы боевых торпед.

В целом, как отмечают иностранные специалисты, развитие торпедного оружия за рубежом идет в направлении стандартизации и резкого уменьшения числа образцов торпед. Предпочтение явно отдано противолодочным торпедам, но в последние годы в военно-морских силах стран НАТО усиленно работают над созданием оружия для стрельбы и по надводным целям.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК