Вертолет для морпехов

Сергей Дроздов/ Борисполь, Киевская обл., Александр Бондарев/ Владивосток

Новая задача

В середине 1970-х гг. в Советском Союзе был самым серьезным образом поставлен вопрос об увеличении боевого потенциала морской пехоты. Причиной тому стал внимательный анализ особенностей локальных конфликтов, в первую очередь корейской и вьетнамской войн, в которых десантно-штурмовые операции американских морпехов стали одним из самых эффективных способов ведения боевыхдействий. При этом очень широко применялись вертолеты, что было обусловлено спецификой конфликтов: сильно пересеченная местность, обилие труднодоступных мест, небольшая протяженность железных и шоссейных дорог, а также базирование значительной части войсковых соединений на кораблях и необходимость поддерживать с ними регулярную связь. В этих условиях вертолеты продемонстрировали свои лучшие качества. С их помощью эффективно решался широкий круг задач, включая высадки десантов, ведение ближней разведки, связи, выбор огневых позиций, эвакуация раненых.

По заказу советских военных была разработана программа оснащения флота большими десантными кораблями (БДК), предназначенными для базирования подразделений морской пехоты численностью до 500 человек с соответствующим тяжелым вооружением. Особо подчеркивалась важность оснащения таких кораблей транспортно-ударными вертолетами как средством быстрой высадки первой волны морской пехоты и поддержки ее огнем бортового вооружения. Создание такой летающей БМП поручили возглавляемому Н.И. Камовым Ухтомскому вертолетному заводу (ныне ОАО «Камов») – признанному лидеру в области создания винтокрылых машин морского базирования. Вертолет получил внутрифирменное обозначение «изделие Д-2Б» или Ка-27ТБ (транспортно-боевой). В документах заказчика он проходил как Ка-252ТБ.

Работы над новым аппаратом начались в трагичном для Ухтомского завода 1973 г., когда ушел из жизни основатель фирмы Николай Ильич Камов. Новым главным конструктором был назначен С.М. Михеев, который осуществлял общее руководство программой создания «изделия Д-2Б». Непосредственно работы возглавил заместитель главного конструктора С. Фомин. Его помощником стал ведущий конструктор Г. Данилочкин.

Машину создавали на базе противолодочного и поисково-спасательного вертолета Ка-27 (см. «АиВ», № 1 '2011), который в то время готовили к первому полету. Для «изделия Д-2Б» разработали новую, расширенную почти на 500 мм кабину экипажа с плоскими лобовыми стеклами. Двери грузовой кабины сделали двухстворчатыми, открывавшимися вверх и вниз, при этом нижние створки служили трапами, что облегчало посадку десанта. Было предусмотрено бронирование наиболее важных частей вертолета. В соответствии с требованиями заказчика, на новой машине решили установить противотанковый ракетный комплекс «Штурм-В», включавший сверхзвуковые ракеты 9М114 «Кокон» с радиокомандной системой наведения. В носовой части фюзеляжа сделали закрывающуюся амбразуру для подвижной установки с четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62.

Первый прототип Ка-27ТБ (борт 208, изд. 02Д1) собрали на опытном производстве камовской фирмы в 1976 г. По традиции, он не был полностью оснащен, в том числе на вертолете отсутствовал комплекс «Штурм». 28 июля на аэродроме летно-испытательного комплекса Ухтомского вертолетного завода шеф- пилот фирмы Е.И. Ларюшкин совершил на этой машине первый полет. Вскоре стал летать и второй прототип (борт 209, изд. 02Д2). Заводские испытания, сопровождавшиеся доводкой вертолета, растянулись почти на два года.

Весной 1978 г. обе опытные машины передали на совместные Государственные испытания (ГСИ) в 3-е Управление ГК НИИ ВВС (Крым, аэродром Кировское и площадка Песчаная балка). Там ведущими летчиками-испытателями Ка-252ТБ стали подп-ки Н.П. Белокопытов и Е.Г. Мухин. Руководителем бригады назначили инженера-испытателя П.И. Моцаря.

В апреле-декабре состоялся этап «А» ГСИ, а до 9 июня 1979 г. завершился и этап «Б» этих испытаний. Кроме названных летчиков, в них также участвовали С.Д. Полуйчик, Ю.Н. Иглин и др. Полеты проходили в Крыму, в т.ч. на полигонах Чауда и Меганом, а также в Коломне и близ Ахтубинска. Экипажи дали оценку как самому вертолету, так и его вооружению.

По результатам ГСИ был подписан Акт, содержавший рекомендацию к серийному производству вертолета, получившего обозначение Ка-29. Выпуск решили поручить Кумертаускому АПО (ныне Кумертауское авиационное производственное предприятие – КумАПП), которое уже начало строить Ка-27. На предприятии новой машине присвоили заводской шифр «изделие 502». Однако по разным причинам развертывание выпуска происходило медленно, и полномасштабное производство началось только в 1985 г. По одним данным, это было вызвано доводкой конструкции кабины Ка-29, по другим – загруженностью относительно небольшого завода программой Ка-27.

Официально вертолет приняли на вооружение 27 августа 1987 г. Серийное производство Ка-29 приостановили в 1991 г., успев построить 59 машин. По классификации НАТО он получил обозначение Helix-B.

Несколько вертолетов не передали в строевую эксплуатацию, а использовали в экспериментальных целях. Так, как минимум, один Ка-29 поступил в распоряжение ЛИИ МАП (аэродром Раменское). На его базе в начале 1980-х гг. построили летающую лабораторию, на которой сымитировали одноместную кабину летчика, что было необходимо для программы создания боевого вертолета Ка-50. В 1992 г. на авиашоу в Раменском эту машину демонстрировали с красным бортовым номером 20.

Переоборудованию для выполнения нехарактерных задач подвергли и два североморских Ка-29. Они стали юстировщиками системы захода на посадку тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов».

Официально на экспорт Ка-29 не поставляли. Однако в июле 2010 г. на бразильском интернет-ресурсе www.alide.com.br была опубликована фотография Ка-29 (борт 019), якобы принадлежащего Экваториальной Гвинее. К сожалению, какой-либо дополнительной информации по этой машине нам найти не удалось.

Первый прототип транспортно-боевого вертолета Ка-29 (изд. 02Д1)

Борт 208 во время одной из первых посадок на БДК «Митрофан Москаленко»

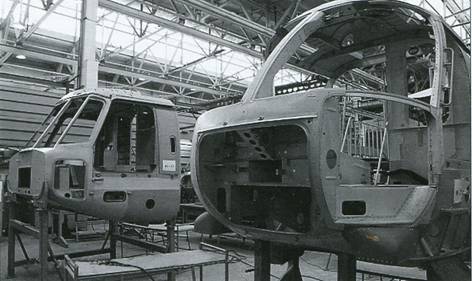

Кабины экипажей Ка-27 и Ка-29 (на заднем плане) в цехе агрегатной сборки Кумертауского АПП

Расширение возможностей

Как обычно, в Акте по итогам ГСИ был зафиксирован ряд недостатков вертолета, требующих устранения. После соответствующих доработок Ка-29 прошел серию контрольных и специальных испытаний по оценке их эффективности, а также специальных испытаний по расширению его боевых возможностей. В том числе была проведена отработка применения блоков НАР Б8В20, подвесных пушечных контейнеров УПК-23-250, жестко установленной 30-мм пушки 2А42, лазерного дальномера «Капкан». Кроме того, прошли испытания, связанные с расширением условий боевого применения вертолета с различных кораблей, включая тяжелый авианесущий крейсер «Баку», самые большие советские БДК проекта 1174 «Александр Николаев» и «Митрофан Москаленко», атакже контейнеровоз «Николай Черкасов».

В октябре 1981 г. в Кировское из Кумертау для проведения контрольных испытаний передали первый серийный Ка-29 (борт 79). Начались они 5 ноября. Ведущими летчиками-испытателями были Н.Г. Рыжков и В. Половинкин, принимали участие также В.Н. Баракин и С.Д. Полуйчик.

Для расширения боевых возможностей Ка-29 по борьбе с надводными и наземными целями его решили оснастить ракетами «воздух-поверхность» Х-23М с наведением по радиокомандной линии. Вертолет дооснастили узлами подвески трех ракет, причем две из них можно было запускать одновременно (летчиком и штурманом). Испытания по данной теме проводил на полигоне Чауда с 9 сентября по 3 октября 1983 г. экипаж летчика-испытателя Н.Н. Трушкова. Был выполнен 31 полет и 11 пусков Х-23М. По их результатам сделали вывод о возможности включения Х-23М в состав вооружения Ка-29, но до использования этих ракет на строевых машинах дело так и не дошло.

С 27 мая по 3 июня 1984 г. экипаж летчика-испытателя Е.Г. Мухина провел испытания по применению с Ка-29 ракет «воздух-поверхность» Х-25МР. После пяти пусков они были прекращены. Оказалось, что из-за низкой скорости вертолета-носителя ракета после пуска уходит под луч радиокомандной системы наведения и теряет управление.

С мая 1986 г. по январь 1987 г. была проведена НИР «Летные исследования по расширению маневренных возможностей вертолета Ка-27 и его модификаций» (шифр – «Скрытность-27»). Первую ее часть, без применения оружия, выполнили экипажи Ю.М.Тишкова, Н.Г. Рыжкова, Е.Г. Мухина на базе Ухтомского вертолетного завода им. Н.И. Камова при техническом сопровождении вертолета его специалистами.

В ходе одного из этих полетов Н.Г. Рыжков попал на Ка-29 в очень опасную ситуацию. Он вспоминает: «Одним из режимов задания было снятие балансировочных характеристик по крену с исходного режима планирования с высоты 3000 м, начальной вертикальной скорости 5 м/с и приборной скорости 80 км/ч. Мне необходимо было выдержать площадки по 5-7 секунд с кренами 15, 30, 45, 50, 55, 60’ при постоянном шаге несущего винта. И вот, выполняя в 3-й зоне аэр. Чкаловская (над местом гибели Юрия Гагарина) балансировочные режимы, я столкнулся с тем, что после увеличения крена с 50 до 55° у вертолета резко возросла угловая скорость вращения (оборот-примерно за 2 с), начались «пинки в спину» с бешеной тряской и потерей эффективности управления вертолетом. Тангаж при этом я еще смог на разгоне увеличить, но скорость не наростала, а из крена вертолет упорно не желал выходить, несмотря на мои мольбы: «Милая, выходи! Ну, выходи же, милая»!

…В этих полетах мы привязывались не только поясным, но и плечевыми ремнями, как на истребителе. От плечевых ремней потом у меня на теле остались синие полосы. Машина вышла из бешеного вращения только на высоте около 400-х метров, скорость вертикального спуска достигала, по пленкам КЗА, 70 м/с! Вышли, перекрестились и тихонько «потопали» домой в Люберцы. Увы! И на земле опытные спецы по аэродинамике, устойчивости и управляемости ничего понять не смогли из того хаоса, что творился на пленках КЗА.

В следующем полете я вновь повторил этот режим и вновь поймал «вертолетный штопор», ни природа которого, ни причины так и не были поняты и объяснены. В соответствующем разделе инструкции же появилась запись: «Не допускать при моторном планировании вертикальной скорости более 15 м/с при кренах более 45°».

Первый прототип Ка-29 в транспортном варианте взлетает с БДК «Иван Рогов»

Второй прототип Ка-29 во время отработки применения блоков НАР УБ-32 на полигоне в Крыму

Для второй части испытаний (с применением оружия), проходившей на Песчаной Балке, камовцы передали Ка-29 без бортового номера. Его оснастили датчиком перегрузки, на тягах автомата перекоса наклеили тензометрические датчики, а в кабине установили специальные сигнальные табло. Желтое – перегрузка эксплуатационная, без ограничений по времени, красное (не более 5 с, приблизительно равных 15 ч ресурса) – надо немедленно уменьшить перегрузку, т.к. можно разрушить несущий винт. Эту систему очень положительно оценили летчики-испытатели и рекомендовали ее к внедрению как на Ка-29, так и на Ка-50. Да и на Ми-8 в Афганистане она бы не помешала, сколько пилотов спасла бы!

Как и любая техника, новая система преподносила сюрпризы. Вот воспоминания Н.Г. Рыжкова:«В августе 1987 года при выполнении стрельб из 30-мм пушки на полигоне Чауда с режима «форсированный разворот» с креном до 60° с вводом на скорости 270 и выводом на 80 км/ч и стрельбе очередями по 50 выстрелов, я чудом не развалил машину в воздухе на высоте 50 м. Ввожу в вираж, тяну ручку на себя, жду, когда загорится желтое табло, а оно не загорается, хоть ты тресни. Хотя краем глаза вижу, что перегрузку даю до 2,5-2,7. А очередь, по условиям безопасности, нужно давать только в секторе 230- 60°. После расшифровки записей КЗА инженеры схватились за головы. Из-за сбоев в работе тензодатчиков, точнее – передачи сигнала на желтое и красное табло, мы по 10-15 с «сидели» в красном секторе и почти достигали разрушающих перегрузок. Половину ресурса машины пришлось списать «коту под хвост»!»

По результатам проведенной НИР были сделаны выводы, что на Ка-29 возможно безопасно выполнять боевые маневры в пределах расширенных летных ограничений: по крену – до 60°, тангажу – ±35°, по высоте полета – до 4600 м, по нормальной перегрузке – до 2,5. Также возможны взлеты и посадки с попутным ветром до 20 м/с (ранее – не более 10 м/с). Их распространили и на вертолеты Ка-27. Была также подтверждена возможность безопасного выполнения различных маневров, в том числе виражей-спиралей, разгонов и торможений в горизонтальном полете с максимальными темпами, перекладок из крена в крен, полетов правым и левым бортами до скорости 70-75 км/ч, полетов хвостом вперед до скорости 110-115 км/ч, вертикальных наборов высоты с вращением и максимально возможной угловой скоростью («волчок»).

В 1987 г. было принято решение о направлении Ка-29 в Афганистан для испытаний в боевых условиях. Но для начала его решили проверить на базе 1038-го ЦБП Армейской авиации (Чирчик), на высокогорье и при высоких температурах наружного воздуха.

Летом 2 экипажа 344-го ЦБПиПЛС (Торжок) своим ходом улетели в Чирчик, где отработали все виды боевого применения днем и ночью с использованием различного оружия, включая управляемые и неуправляемые ракеты. По словам очевидцев, «результаты были показаны очень хорошие».

С 25 июня по 1 сентября 1988 г. в Чирчике экипажи 3-го управления ГК НИИ ВВС при сопровождении специалистами МАП провели специальные летные испытания Ка-29 по его эксплуатации в горных условиях. Всего летчики-испытатели В.В. Святошнюк и Е.Г. Мухин выполнили 45 полетов с площадок, расположенных на высотах до 2800 м над уровнем моря.

По их результатам был сделан вывод, что «…базирование, летная эксплуатация транспортно-боевого вертолета Ка-29 в горных условиях с площадок ограниченных размеров, расположенных на высотах до 3000 м над уровнем моря со взлетными массами, вплоть до максимальных, возможны и безопасны».

Рабочие места летчика (слева) и штурмана Ка-29

Вверху: потолочная панель кабины экипажа. Ниже: посадочные фары, закрытый створками визир оптического наблюдательного прибора и обтекатель антенны системы наведения ПТУР. Внизу: грузовая кабина Ка-29 (по полету и против него)

Отдельные представители военного руководства стали предлагать принять Ка-29 на вооружение Армейской авиации в качестве переходного типа к Ка-50. Но все же соосный винт сильно смущал большинство генералов, и в конечном итоге Ка-29 в Афганистан не попал.

Продолжались различные специальные испытания Ка-29,связанные с его основной, морской специализацией. Так, в период с 7 по 30 октября 1989 г. прошли летно-морские испытания Ка-29 (совместно с Ми-8Т, Ми-14ПС, Ка-27ПС) по оценке возможности транспортировки на внешней подвеске контейнеров со «специальными изделиями» и отработке методов их доставки на корабли ВМФ. Всего испытатели 3-го управления ГК НИИ ВВС выполнили 132 полета на противолодочные крейсеры проекта 1123 и большие противолодочные корабли проекта 1134Б. Было установлено, что транспортировка на внешней подвеске и передача контейнеров с ядерными боеприпасами на взлетно-посадочные площадки (ВППл) кораблей обеспечиваются днем и ночью как на «стопе», так и на «ходу» при скорости результирующего воздушного потока над палубой до 20 м/с.

Аналогичные испытания с участием корабля комплексного снабжения проекта 1833 и морского транспорта вооружения проекта 1850 прошли с 29 сентября 1990 г. по 9 января 1991 г. Доставка контейнеров на корабль снабжения прошла успешно, и по результатам этой работы было дано положительное заключение. Но при попытках доставить спецгруз на транспорт проекта 1850 произошло несколько соударений контейнеров с корпусом корабля, что привело к их повреждениям, и полеты решили прекратить.

Специальные летно-морские испытания Ка-29 по оценке особенностей базирования и боевого применения на недавно спущенном на воду тяжелом авианесущем крейсере «Тбилиси» (ныне «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов») прошли с 14 августа по 10 ноября 1990 г. В ходе них произошла поломка Ка-29 из-за «схлестывания лопастей несущих винтов после посадки и выключения двигателей на ВППл № 1 корабля на «ходу», поэтому программу продолжили на Ка-27ПС, имеющем идентичное с Ка-29 оборудование. Полеты по программе выполняли экипажи летчиков-испытателей В.А. Лаврова и Н.Н. Наумова, ведущим инженером был А.И. Ковалев. По итогам испытаний, в частности, было отмечено, что полеты на Ка-29 с «корабля ТАКР «Тбилиси» проекта 1143.5 возможны днем и ночью, на «стопе» и на «ходу»… при бортовой качке до ±3°, килевой до ±1°, остановка несущих винтов на скорости корабля запрещена, боевые задачи во взаимодействии с кораблем обеспечиваются».

Пытаясь продвинуть Ка-29 на рынки Юго-Восточной Азии и Индии, в 1991 г. вертолет решили продемонстрировать вместе с Ми-8МТГ, Су-27 и МиГ-29 на авиационной выставке в Малайзии. В октябре «безномерной» Ка-29,принадлежавший камовской фирме,отправили на шоу на борту Ан-124. Для показательных полетов с вертолета снимали все лишнее, включая сиденья десанта, подвешивали два пустых блока НАР и заправляли по минимуму топлива – 300-400 л. По- другому показать эффектный пилотаж при температуре 40-45° С и практически 100% влажности не получалось.

Пулемет ГШГ-7,62 в боевом положении

Подвесной пушечный контейнер УПК-23-250

Второй прототип Ка-29 во время испытаний по применению ракет Х-25МР

Ка-29 из 696-го ОИИВП, вооруженный в том числе ПТУР «Штурм» и пушкой 2А42

В программу показа входили фигуры: «резинка», «волчок», горки с «вертушкой» на 540°, косые петли с углами тангажа до 50°, а крена – до 70°, полеты боком, «поклоны» зрителям и заход на посадку хвостом вперед. По воспоминаниям Н.Г. Рыжкова: «На весь пилотаж 5 минут, … – в мыле, пятнистый комбез воняет псиной, и ты переодеваешься в кабине, чтоб народ не понял, чем такой пилотаж пахнет»!

После такого пилотажа не удивительно, что пораженные малайзийцы готовы были выложить за Ка-29 15 млн. USD и подписать контракт на закупку этих вертолетов. Однако Союз доживал свои последние месяцы, и до заключения сделки дело не дошло.

Испытания Ка-29 продолжались в Украине и после распада СССР. Так, с 9 февраля по 11 марта 1995 г. были проведены испытания по десантированию парашютистов из грузовых кабин Ка-29 и Ка-27ПС. По их результатам определено, что через проем двери возможно одиночное и групповое десантирование парашютистов на парашютах ПО-16, ПО-17, По-9 сер.З, Т-4-4МП и УТ-15 сер.4,5 на скоростях 120-225 км/ч.

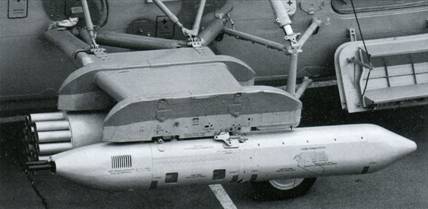

30-мм пушка 2А42, блок НАР Б8В20 и два контейнера ПТУР «Штурм» (вверху). Пусковая для подвески ПТУР «Штурм»

Хвостовая часть и передняя дверь грузовой кабины

Ка-29 в строевых полках ВМФ СССР

Структура Принадлежность Аэродром К-во Борт, номера 38-й ОКПЛВП Северный флот Североморск-2 17 С 18 по 26 и с 59 по 62, 65. 66. 68. 69. коасные 710-й ОКПЛВП Тихоокеан. флот Новонежино 16 С 84 по 99. красные 745-й ОКПЛВП Балтфлот Донское 8 С 17 по 24, желтыеНа флотах

Поставки Ка-29 в части авиации ВМФ начались в 1985 г. Переучивание первых военных экипажей осуществлялось при Ухтомском вертолетном заводе и в 33-м ЦБПиПЛС (Николаев). Первые строевые Ка-29 пригнали с завода в 555-й отдельный противолодочный вертолетный полк (ОПЛВП) из состава 33-го центра. Путь из Кумертау в Очаков (Николаевская обл.), где базировался полк, был неблизким и проходил через Сызрань, Борисоглебск, Ворошиловград (ныне Луганск) и Мелитополь.

В 1985 г. 555-й полк получил все пять своих Ка-29 (в 1990 г. одну машину передали для испытаний в Кировское). Вертолеты первоначально несли желтые бортовые номера с 19 по 23. В том же году в Очаков пригнали еще 16 «двадцать девятых» для формируемой эскадрильи, которой предстояло войти в состав тихоокеанского 710-го отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка (ОКПЛВП). Дислоцировалась эта часть в сотне километров севернее Владивостока в поселке Новонежино. После переучивания экипажей Ка-29 вертолеты разобрали и перебросили на ТОФ самолетами Ан-22.

Программа переучивания летного состава на Ка-29 в 33-м Центре включала месяц теоретических занятий в Николаеве и 4 месяца полетов (по 3-4 смены в неделю) в 555-м полку. В летную часть программы входили:отработка техники пилотирования, полеты в простых и сложных метеоусловиях, на сложный пилотаж, на предельно малой высоте над водной поверхностью и пересеченной местностью, взлет-посадка с площадки ограниченных размеров, висение над водой. В конце программы выполнялись зачетные полеты по маршруту с боевым маневрированием.

До конца 1988 г. Ка-29 поступили на Северный и Балтийский флоты (см. таблицу). В целом на флот прибыло 46 Ка-29. Остальные машины достались испытательным структурам и 344-му ЦБПиПЛС Армейской авиации в Торжке.

Исходя из основного назначения Ка-29, его намеревались использовать в двух основных вариантах: транспортном и боевом. В первом случае внутри грузовой кабины было предусмотрено размещение 16 морских пехотинцев с личным оружием или до 2000 кг груза, а на внешней подвеске – до 4000 кг груза. При необходимости вертолет можно было переоборудовать в условиях корабельного базирования для перевозки 10 раненых, включая четырех на носилках. В боевом варианте на вертолет навешивали фермы внешних подвесок с четырьмя балочными держателями для размещения управляемого и неуправляемого вооружения (см. техописание). При этом контейнеры с надувными баллонетами для аварийной посадки на воду приходилось снимать.

В качестве основных носителей Ка-29 рассматривались БДК пр. 1174, но построили их лишь 3 единицы: «Иван Рогов», «Александр Николаев» (вошли в состав ТОФ) и «Митрофан Москаленко» (поступил на СФ). Каждый такой корабль имел по две вертолетные площадки и брал на борт до четырех Ка-29. Но базироваться и летать с БДК экипажам «двадцать девятых» приходилось нечасто, так как выходили в море эти корабли редко, да и бороздить просторы их командиры предпочитали без авиации на борту, стремясь избавить себя от лишних неприятностей (мол, мало ли что может случиться с дорогущим летательным аппаратом).

Тем не менее, как минимум в одном дальнем походе Ка-29 побывали. С ноября 1986 г. по июнь следующего года 4 машины и экипажи из 710-го ОКПЛВП участвовали в боевой службе БДК «Иван Рогов» в Индийском океане. При этом корабль заходил с дружественным визитом в эфиопский порт Массауа.

Не многим чаще выходили в море экипажи Ка-29 и в составе авиагрупп тяжелых авианесущих крейсеров «Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Баку». Эти вертолеты попытались также разместить на кораблях одиночного базирования, прежде всего на БПК. 19 марта 1987 г. при взлете с такого корабля произошла катастрофа Ка-29 из 38-го ОКПЛВП. Через 6 секунд после взлета летчик допустил уклонение в сторону надстройки и срубил лопастями несущего винта штыревую антенну, что привело к повреждению лопастей и нарушению управляемости вертолета. Летчик попытался совершить экстренный заход на посадку, но поврежденный вертолет с углом пикирования 3" ударился о воду в 143 м от корабля и затонул. Экипаж погиб. После этого случая был наложен запрет на полеты Ка-29 с кораблей одиночного базирования.

Правый и левый борта передней части фюзеляжа Ка-29. На бортах кабины экипажа видны бронеплиты

Подвеска блоков НАР УБ-32 на вертолете 710-го ОКПЛВП. Ферма подвески вооружения в сложенном положении

В итоге полноценного палубника из Ка-29 так и не получилось. Вертолетчики больше летали со своих базовых аэродромов и полевых площадок. В том числе они регулярно отрабатывали на полигоне элементы применения управляемого оружия по бронированным целям, в качестве которых использовались старые БТРы. Например, североморцы летали на пуски УР на полигон в районе н.п. Заполярный, а тихоокеанцы стрельбы НАРами проводили на полигонах Рейнеке и Рождественка. Необходимо отметить, что экипаж подп-ка В.А. Семенова из 710-го полка освоил стрельбы из подвесных пушек по воздушным целям (по конусу). Для этого в 1989 г. он слетал «по обмену опытом» в истребительный авиаполк, дислоцировавшийся в Спасске-Дальнем, где местные инструкторы с удовольствием поделились знаниями. Кроме того, с участием В.А. Семенова была разработана программа обучения летного состава маневрам, которые раньше флотские вертолетчики не применяли: пикирование, боевой разворот и т.д.

Инструкторские экипажи 555-го полка регулярно летали на пуски НАР, управляемых ракет (1-2 раза в год на экипаж), стрельбы из ГШГ-7,62 и УПК-23-250. Периодически экипажи привлекали для перевозок личного состава и грузов, а также к участию в различного рода учениях. Один из участников таких маневров вспоминает: «В конце 80-х годов в Одесском округе проходили учения: вся армейская авиация округа слеталась в Очаков и оттуда стартовала с десантом. Участвовало 40-50 вертолетов Ми-6, Ми-8, Ми-24 и пара Ка-29. Зрелище впечатляющее, когда эта армада одновременно взлетает и идет на ПМВ. Задача нашим Ка-29 стояла высадить морпехов- саперов на берегу для разминирования для выхода десантных кораблей. Одновременно качинские Ми- 14ПС высаживали в воду у берега пловцов. Сильно удивлялись, как 16 человек не ниже 1,80 м с оружием и снаряжением поместились в Ка-29. На тренировке так выскакивали, что верхнюю створку люка унесли!»

Ка-29 из 745-го ОКПЛВП на аэродроме рассредоточения Ровный. 1989 г.

Ка-29 из 710-го ОКПЛВП готовится к взлету. Аэродром Новонежино, середина 1980-х гг.

Тактическая вертолетная группа из 745-го ОКПЛВП в составе Ка-27ПС и пары Ка-29 (в транспортном и боевом вариантах). 1988 г.

За все время эксплуатации на флоте произошла еще одна катастрофа Ка-29. 1 марта 1988 г. экипаж балтийского 745-го ОКПЛВП выполнял ночной тренировочный полет на предельно малой высоте с отработкой висения над морем. Переходя к висению, летчик не смог погасить скорость и сбалансировать вертолет. Как сказано в акте расследования происшествия, «пытаясь исправить ошибку,… командир экипажа допустил несоответствие режимов техники пилотирования и управления двигателями. Это привело к попаданию вертолета в режим «вихревого кольца», выйти из которого экипаж не смог». Вертолет столкнулся с водной поверхностью и затонул. Летчик остался невредимым, и его подобрала аварийно- спасательная служба, а старший штурман полка покинуть вертолет не смог и погиб.

К концу существования СССР интенсивность боевой подготовки экипажей Ка-29 значительно снизилась, а и без того нечастые выходы в море стали вовсе явлением исключительным. Из-за недостаточного финансирования ухудшалось техническое состояние вертолетов. Например осенью 1990 г. в 710-м полку из 16 Ка-29 в строю находились всего 5-7, остальные утратили летную годность, т.к. не были выделены деньги на продление их ресурса.

Ка-29 на малайзийской авиавыставке. Слева – Н.Г. Рыжков. Лангкави, 1991 г.

Отработка доставки разведывательно-диверсионной группы на вертолетах 745-го ОКПЛВП

Армейская авиация

Еще на этапе создания и развертывания серийного производства Ка-29 заинтересовал представителей Армейской авиации. Чтобы лучше ознакомиться с машиной было решено включить Ка-29 в состав 696-го отдельного инструкторско-исследовательского вертолетного полка (ОИИВП), который входил в 344-й ЦБПиПЛС (Торжок). Вот воспоминания одного из непосредственных участников тех событий, летчика-инструктора О.Н. Мягкова. «В ноябре 1984 г. нас вызвали к начальнику 344 ЦБП и сказали, что надо переучиваться на какую-то новую технику «камовской» конструкции. По личному составу вопрос был решен просто – взяли одно звено с Ми-24 и полным составом послали в Николаев в 33 ЦБП. Всего переучивалось 4 экипажа, техсостав и преподаватели Центра – это около 20-ти человек.

Теоретическое переучивание происходило в 33 ЦБП в декабре 1984-январе 1985 гг. Тогда серийных машин еще не было, и торжокцам показали только Ка-27 в Очакове. Переучивались на «взаимовыгодной» основе: они никогда не видели «камовских» машин, а «моряки» никогда не сталкивались с подобным вооружением – оно было почти аналогично Ми-24, которое мы знали в совершенстве. Поэтому торжокцы помогали писать материал по вооружению, а «моряки» читали лекции по аэродинамике, радиоэлектронике и авиационному оборудованию. Что касается конкретно конструкции Ка-29, все было чисто теоретически, т. к. никто его тогда «вживую» не видел. Первый раз экипажи 696-го ОИИВП увидели Ка-29, когда его пригнали в Торжок испытатели из Кумертау летом 1985 г.

В конце того лета 3 экипажа уехали в Кумертау и практически переучились на Ка-29 (сначала их «вывезли» на Ка-27ПС, а потом на Ка-29). После этого экипажи перегнали 3 машины к себе в Торжок. Вопрос был только один – по «спаркам», но обязательные проверки сначала решили отлетывать на Ми-24, а потом пригнали Ка-27ПС с двойным управлением.

С осени 85-го начались войсковые испытания Ка-29. Задача стояла одна – выяснить, что лучше – Ми-24 или Ка-29.

В 1986 г. в 344 ЦБП отработали большую тему НИР по боевому применению и созданию сравнительных характеристик Ми-24 и Ка-29. В этом отношении в ПМУ они ничем особо не отличались, т. к. вооружение стояло почти идентичное, за исключением стрелкового: 12,7-мм пулемет Ми-24 был эффективнее, чем 7,62-мм на Ка-29. Тогда и был поднят вопрос об установке пушки, что и было сделано годы спустя.

Летный состав готовили по КБП АА *, поэтому летали, как и все: по метеоусловиям ночь У МП 50x500 м **, боевое применение – ночь СМУ в составе полка, если парами – 300x3,0, одиночно – 250x2,5 ***, площадки вне аэродрома самоподбором с воздуха. В общем, работы было много, и работа была интересная».

Всего 696-му ОИИВП передали 4 Ка-29 с бортовыми номерами 30, 33, 35 и 38. Первый из них потеряли в результате аварии 18 октября 1991 г. Полет проходил ночью в сложных метеусловиях. Вертолет уже возвращался на свой аэродром после отработки боевого применения на полигоне Спирово (в районе Торжка), когда на высоте 250 м сначала выключился правый двигатель, а через минут 5 начало падать давление в редукторе и расти температура. После падения давления до 0 и роста температуры до 100°, экипаж принял решение на вынужденное покидание машины в связи с невозможностью подобрать площадку для посадки. С высоты 150 м борттехник Ю.П. Соя, штурман М.А. Страхолис и командир О.Н. Мягков успешно покинули аппарат, воспользовавшись парашютами. В течение двух часов их нашел и подобрал Ми-8.

Расследование аварии показало, что ее причиной стало разрушение муфты свободного хода правого двигателя, что привело к частичному разрушению главного редуктора. Комиссией по расследованию действия экипажа признаны грамотными. Экипаж был награжден орденами «За личное мужество».

* Курс боевой подготовки Армейской авиации.

** Установленный минимум погоды при вертикальной видимости 50 м и горизонтальной 500 м.

*** Вертикальная видимость 300 м, горизонтальная 3 км и вертикальная видимость 250 м, горизонтальная 2,5 км.

Борт 38 из состава 344-го ЦБПиПЛС Армейской авиации

На месте аварии 30-го борта 344-го ЦБПиПЛС

При аварии борт 30 пострадал очень сильно и восстановлению не подлежал. Район Торжка, 18 октября 1991 г.

Последствия лихих девяностых

После развала СССР абсолютное большинство Ка-29 досталось России. В Вооруженных силах начались различные переформирования и переподчинения, происходившие на фоне ускоренного сокращения. Роль Ка-29 была значительно принижена, так как флот постарался избавиться и от десантных кораблей проекта 1174, как и от авианесущих крейсеров проекта 1143. В результате единственным носителем Ка-29 остался ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», который в море выходит нечасто, да и камовский штурмовик нельзя отнести к его приоритетам. На его палубе Ка-29 были отмечены всего в двух походах, в том числе в Средиземном море 25 декабря 1995 г. – 22 марта 1996 г.

Все три полка, где находились Ка-29, перестали существовать. Североморские вертолеты после реформ 2009-11 гг. оказались в составе авиагруппы 7050-й Авиабазы морской авиации (АвБ МА) на аэродроме Североморск-1. По состоянию на начало 2012 г. летающими были всего 2 из них. После 1991 г. они получили новые бортовые номера красного цвета с 63-го по 77-й.

710-й ОКПЛВП расформировали в 1998 г., его вертолеты включили в состав 289-го ОПЛАП (аэродром Николаевка). Затем часть вертолетов передали на Камчатку, а часть перевезли наземным транспортом на базу хранения, где «неизвестные лица» усердно дерибанили их на металлолом. Сегодня оставшиеся тихоокеанские Ка-29 числятся в составе 7062-й АвБ МА, но информации об их состоянии найти не удалось.

В 1994 г. 745-й ОКПЛВП переформировали в 396-ю ОКПЛВЭ, с этого же года вертолеты этой эскадрильи стали регулярно принимать участие в международных учениях «Балтопс». В ходе реформ 2009-11 гг. вертолеты оказались в 7052-й АвБ МА и продолжали базироваться на аэродроме Донское. Летом 2012 г. ее сократили, а вертолеты,вероятно, перебазировали на калининградский аэродром Чкаловск. Некоторые аналитики предполагают, что и балтийские, и тихоокеанские Ка-29 уже выведены из боевого состава.

В 2000 г. 859-й учебный центр (Кача, Крым) получил 3 Ка-29 из Североморска. В 2002 г. их даже планировали придать Армейской авиации для усиления ее группировки в Дагестане, однако в последующем, выбив их ресурс, машины оставили в Каче, даже не перебазировав их в Ейск, к новому месту дислокации 859-го УЦ. Поэтому они числятся на хранении в составе 7057-й Константиновской Краснознаменной авиационной базы морской авиации.

По данным журнала «Авиация и космонавтика», в феврале 1997 г. 13 Ка-29 передали в авиацию ВВ МВД. Другие источники указывают, что авиация Внутренних войск получила 16 таких машин в 2001 г., а также сообщают о поступлении Ка-29 в состав авиации Федеральной погранслужбы на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Однако авторам найти подтверждение этой информации не удалось: там «ко двору» пришлись Ка-27ПС и Ка-32.

Всего на середину 2012 г. в боевом составе ВМС России, по разным источникам, числилось 10-15 Ка-29. Однако процент их исправности был крайне низок.

Ка-29-юстировщик радиотехнической системы захода на посадку ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Ка-29-юстировщик из состава 38-го ОКПЛВП на палубе ТАКР «Адмирал Кузнецов». 1995 г.

Что касается 344-го Центра, то, по воспоминаниям О.Н. Мягкова, «интенсивные полеты Ка-29 продолжались… до 93-го, а потом закончился керосин и запчасти. А когда пришел первый Ка-50, интерес к Ка-29 у командиров пропал совсем. Он также пропал у них и ко всему, что касалось и боевой подготовки, вне зависимости от типа ЛА.

В начале 90-х в моду вошли программы показа на различных авиапраздниках. В программе показа – все, что сам придумал, то и выполнил. Достигли угловой скорости вращения 90°/с, горка задом получилась неплохо, качели, в общем, почти весь малоскоростной пилотаж.

В 1996-м почти весь летный состав 696-го ОИИВП, начинавший летать с 1985 г., уволился, в связи с невозможностью продолжать службу».

Тем не менее, Ка-29 именно 344-го Центра довелось принять участие в реальном конфликте. Идея создать экспериментальную боевую группу, в которую включить Ка-50 и Ка-29, для проверки их в боевых условиях на Кавказе обсуждалась в различных инстанциях долго. Ее главными вдохновителями были Генеральный конструктор фирмы «Камов» С.В. Михеев и начальник 344-го Центра генерал-майор Б.А. Воробьев. В конечном итоге на камовской фирме за свой счет подготовили к действиям на Кавказе по два Ка-50 и Ка-29. «Двадцать девятые» были из состава 696-го ОИИВП. Один из них (борт 38) оснастили пушкой 2А42, комплексом средств автоматизации и связи. Другой (борт 35) модернизировали в воздушный пункт наведения и целеуказания Ка-29ВПНЦУ, установив прицельно-пилотажно-навигационный комплекс «Рубикон» и комплексную авиационную бортовую радиотехническую индикаторно-вычислительную систему (КАБРИС), аналогичные применяемым на Ка-50. Для повышения живучести оба Ка-29 оснастили экранно-выхлопными устройствами (ЭВУ) и кассетами с ложными тепловыми целями. Испытания доработанных вертолетов прошли с 25 сентября по 21 октября 1997 г. на полигоне Апабино. Затем с декабря 1999 г. по июль 2000 г. на Ка-29ВПНЦУ выполнили еще 250 полетов, отрабатывая совместно с Ка-50 применение всех видов оружия и методики использования внешнего целеуказания в группе вертолетов.

Наконец-то 24 ноября 2000 г. вышла директива начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ о направлении боевой ударной группы (БУГ) из двух Ка-50 и одного Ка-29ВПНЦУ на Северный Кавказ. Личный состав группы состоял из восьми летчиков и штурманов, 26 специалистов инженерно-авиационной службы из 344-го Центра, двух представителей управления Армейской авиации, девяти сотрудников ОАО «Камов» и Кумертауского АПП.

Перебазирование в Чечню на аэродром Грозный-Северный состоялось в декабре. Перелет проходил в сопровождении Ми-8, в период самых неблагоприятных погодных условий. Перед новогодними праздниками летчики группы выполнили первые ознакомительные полеты. С 6 января 2001 г. они начали совершать боевые вылеты с применением по наземным целям средств поражения. Чаще всего использовали НАР С-8, которых с Ка-29 выпустили 184 штуки. Экипажи выполняли задания в реальных боевых условиях с риском нарваться на пулеметную очередь или на ракету ПЗРК.

Кавказская зима добавляла свою долю опасностей, особенно при пилотировании на предельно малых высотах. Частые туманы закрывали перевалы, и тогда летать приходилось по ущельям. В этих условиях схема с соосными винтами показала свою высокую эффективность, что отметил командир группы после первого же вылета: «В горах надо летать только на таких вертолетах». Действительно, отсутствие хвостового винта существенно облегчает пилотирование при опасных порывах бокового ветра, которые в стесненных горных условиях представляли особую угрозу.

Группа действовала на Кавказе до 14 февраля 2001 г. За эти полтора месяца экипаж Ка-29ВПНЦУ выполнил 27 вылетов. Как пишет Андрей Зинчук в статье «Проверка боем. Подлинная история боевой ударной группы» («Взлёт», № 5’05), к вертолету оказалось больше претензий, чем к Ка-50. «Индикатор КАБРИСа в его кабине был установлен перед штурманом, и летчику приходилось на него «заглядывать», что отвлекало его от пилотирования. Кроме того, машина оказалась более тяжелой и, соответственно, менее маневренной и скоростной, чем Ка-50, что в определенном смысле сковывало действия группы. В то же время свою основную задачу – разведку и целеуказание – Ка-29 достаточно успешно выполнял, оказывая, кроме того, поддержку ударным вертолетам огнем неуправляемых ракет».

В дальнейшем борт 35 стал фактически летающей лабораторией. В частности, на нем вместо пулемета установили навигационную систему «Абрис», а слева под кабиной экипажа – гиростабилизированную оптико-электронную систему ГОЭС-321.

Украине достались 4 Ка-29 из 555-го ОПЛВП и еще один вертолет, принадлежавший 3-му управлению бывшего ГК НИИ ВВС, а затем ГАНИЦ. По воспоминаниям А.А. Седакова, в марте 1993 г. ему удалось перевестись с Дальнего Востока в Украину, в 555-й ОПЛВП, где всего 2 года назад его переучили на Ка-29. В составе полка находились все те же 4 Ка-29, на которых удалось полетать раньше. В полку в то время шло «великое переселение народов»: активная ротация летного и инженерно-технического составов между Россией и Украиной.

За время службы в украинской морской авиации Ка-29 привлекались к различного рода международным учениям. Так, в рамках проведения очередного «Си Бриза» работать довелось на полигоне Широкий Лан, отрабатывая взаимодействие с американскими морпехами. Там они высаживали десанты, поддерживали их с воздуха, в т.ч. пускали управляемые ракеты и НАР. Во время других маневров в Крыму (2001 г.) экипажи «двадцать девятых» пускали УР по морским целям. Во время антитеррористических учений в Одессе Ка-29 эффектно зависли над зданием обладминистрации, якобы захваченной террористами, и с них по канатам спустились спецназовцы. Также Ка-29 периодически привлекали для перевозок руководящего состава и различного рода комиссий.

В рамках реорганизации авиации ВМС Украины в 2004 г. 555-й полк сократили, а технику, в.т.ч. и Ка-29, передали в Саки в состав 10-й морской авиационной бригады. По состоянию на середину 2012 г. в строю находились три Ка-29 с бортовыми номерами 30, 31 и 33 желтого цвета. Борт 79, принадлежавший ГАНИЦ, вывели из боевого состава и установили в качестве памятника в пгт. Приморское недалеко от Феодосии. Машина получила небесно-голубую окраску.

Ка-29 (борт 019), вероятно, принадлежащий Экваториальной Гвинее

Воздушный пункт наведения и целеуказания Ка-29ВПНЦУ

«Мистраль» – значит, будем жить!

Официально серийное производство Ка-29 не прекращалось, и машина до сих пор представлена на сайте Кумертауского АПП. Да и производство «родственного» ему Ка-32 также продолжается. В ближайшие годы вертолет должен получить вторую жизнь, в связи с постройкой для Российских ВМС, как минимум, четырех вертолетоносцев типа «Мистраль». На каждом из них планируется разместить по 16 вертолетов: 8 Ка-52К (корабельный) и 8 Ка-29М (модернизированный). Кроме того, к каждому кораблю будут приписаны еще по 8 Ка-52К и Ка-29М – резерв на случай потери или выхода из строя основных вертолетов. Первые Ка-29М должны взлететь в 2013 г., минимальный заказ составит 32 машины плюс вертолеты, необходимые для подготовки экипажей.

В середине ноября 2009 г. российские Ка-52 и Ка-29 выполнили первые посадки на «Мистраль» ВМС Франции во время его визита в Санкт-Петербург. Первый российский вертолетоносец типа «Мистраль», получивший наименование «Владивосток», уже заложен на одной из верфей Франции, в 2013 г. планируется его спуск на воду, а в 2014 г. – принятие в строй Тихоокеанского флота РФ. Второй корабль получил собственное имя «Севастополь», его ожидают в боевом строю в 2015 г. Возможно, что следующие два «Мистраля» будут строить уже в России.

Вероятнее всего, роль Ка-29М в тандеме с Ка-52К изменится с транспортно-боевой больше на транспортную, т.к. его «напарник» и сам обладает широкой номенклатурой средств поражения. Как полагают эксперты, усилия конструкторов будут направлены на радикальную модернизацию БРЭО вертолета и улучшение его транспортных возможностей. Наиболее вероятным представляется применение «стеклянной» кабины, что позволит отказаться от устаревшего громоздкого оборудования и высвободить внутри фюзеляжа дополнительное пространство. Возможно и существенное упрощение оборудования,обеспечивавшего ударные возможности Ка-29. Если конструкторы пойдут на ликвидацию подпольного бомбоотсека, то им удастся заметно увеличить высоту грузовой кабины. В оставшееся под полом пространство возможно размещение протестированных топливных баков. Ожидается также переделка дверей грузовой кабины.

В то же время ряд специалистов отмечают, что Ка-29М не слишком подходит для отведенной ему роли, учитывая общий недостаток вертолетов семейства Ка-27 – малый объем фюзеляжа. Но заменить его на данном этапе нечем.

Снаряжение блока НАР Б8В20 ракетами. Ниже – окно комплекса «Рубикон» на Ка-29ВПНЦУ

Ка-29ВПНЦУ и пара Ка-50 из состава боевой ударной группы, принимавшей участие в боевьи действиях в Чечне

Ка-29 глазами экипажей

Ввод летчиков в строй на Ка-29 несколько осложнялся отсутствием его учебно-боевой версии. Поэтому будущего командира вертолета в морской авиации вывозили на «спарке» Ка-27, он проходил тренажи в кабине Ка-29 и после чего допускался к полетам на нем. Необходимость в тренажах объяснялась тем, что расположение приборов и органов управления имело некоторые отличия от Ка-27. Молодые штурманы, как правило, начинали службу на Ка-27, а затем переходили на Ка-29. Третьего члена экипажа, борттехника, брали в полет редко, в основном при выполнении транспортно-десантных задач. В его обязанности входили прием на борт морпехов, их высадка, осмотр вертолета при взлете с промежуточных площадок.

В целом, экипажи высоко оценивали «двадцать девятый». Прежде всего, все отмечали просторную и комфортную кабину. По сравнению с Ка-27, он был более устойчивым в полете – сказывались форма кабины и отсутствие обтекателя РЛС в носовой части. Летчики считали машину достаточно простой в управлении, прощавшей многие ошибки. С 1991 г. для Ка-29 расширили диапазон допустимых кренов (максимально 60°) и тангажа (±35°), что выгодно отличало его от Ка-27, у которого эти эксплуатационные ограничения составляли соответственно 30° и -25-+20°. Большинство Ка-29 были оснащены индикаторами перегрузки, что также выгодно отличало их от Ка-27. Правда, такие указатели не стояли на вертолетах 710-го и 555-го полков.

Обзор из кабины «двадцать девятого» по сравнению с Ка-27 оказался несколько хуже, ситуация усугублялась в боевом варианте при установленном прицеле. Особенно это сказывалось при заходе на посадку на площадки ограниченных размеров или корабли одиночного базирования. Ка-29 не имел 5-й группы баков, что уменьшило запас топлива на 800 л по сравнению с Ка-27 и, естественно, снизило дальность полета. Для ее увеличения в бомбоотсеке под полом грузовой кабины можно было подвесить 2 ПТБ по 500 л. Неисправимым недостатком Ка-29 можно считать скромные размеры грузовой кабины, обусловленные изначальными требованиями заказчика к габаритам морского вертолета.

Пилотажно-навигационный комплекс Ка-29 схож с Ка-27, поэтому машина отлично приспособлена для полетов над морем, в т.ч. по запрограммированному маршруту и при выходе в заданную точку.

К радости летного и инженерно-технического составов, из-за кабины экипажа больших размеров на Ка-29 увеличили в 1,5 раза по сравнению с Ка-27 норму расхода спирта в жидкостной противообледенительной системе. В целом, ее емкость достигла аж 19 л!

Комплекс вооружения Ка-29 близок к установленному на Ми-24В. Как вспоминает заслуженный летчик-испытатель СССР Н.Г. Рыжков, сверхзвуковой ПТУР «Штурм» был способен пробить до 500 мм брони. «Пускал их штурман. Важная особенность – после пуска летчик мог уже отворачивать до 60°. Ракеты шли в цель сами, после захвата цели их головкой наведения. Кроме них, штурман мог бросать по своему прицелу бомбы (до 500 кг) и зажигательные баки, а также вел огонь из пулемета. Его боекомплект – 2000 выстрелов, а скорострельность 6000 выстр./мин.

Огонь из подвесных пушечных контейнеров и НАРами вел летчик. У него перед лицом, сильно затрудняя обзор, стоял полуавтоматический прицел С-17в, с лазерным дальномером и выдачей информации об углах упреждения на движение цели, скорости вертолета и поправке на ветер. Достаточно удержать цель в прицеле 2-3 секунды, перекрестие сдвигалось на величину поправок, загоралась желтая точка на визире прицела, пилот доворачивал до совмещения подвижного перекрестия с целью и… огонь!!! Если летчик пускал залп в 0,5 полного боекомплекта НАР, «умный» автопилот после нажатия гашетки давал упреждающий импульс на кабрирование в пределах 20%. При стрельбе залпом 4x32 НАР площадь покрытия составляет 200x400 м. Внешне стрельба не эффективна, так – маленькие фонтанчики взрывов, но если люди не в окопах, выжить нельзя: осколки «выбривают» даже траву… Летчик при стрельбе НАРами или из пушек, при углах тангажа -25° и более ни в коем случае не должен следить, куда легли снаряды. Дал очередь – и все внимание на вывод из пикирования, иначе можешь превысить или скорость, или перегрузку на выводе. Можешь и во флаттер при скорости более 305 км/ч попасть, или машину в воздухе при перегрузке более 2,5 ед. развалить».

Интересным представляется сравнение Ка-29 с аналогичным по назначению армейским вертолетом Ми-24. Как отметил летчик 696-го полка О.Н. Мягков, «на Ка-29 подкупали обзор при заходе на площадку, отсутствие хвостового винта, меньшие габариты. Безусловным шагом вперед на Ка-29 было навигационное оборудование, которое, в частности, позволяло выполнять автоматический заход на посадку, полет с использованием радиосистемы ближней навигации. Эргономика кабины была лучше, чем на Ми-24: управление вооружением – под левой рукой рядом с ручкой «шаг-газ», поиск цели вместе со штурманом (пальцем можно показать), все управление навигацией и запуском-остановом под правой рукой – не надо никуда разворачиваться, наклоняться».

Отсутствие затрат мощности на компенсацию реактивного момента несущего винта (НВ) давало камовской машине очевидное преимущество перед созданным по классической одновинтовой схеме Ми-24. При близких взлетных массах и одинаковой мощности силовых установок у «двадцать девятого» более высокий коэффициент полезного действия НВ, который составляет 0,65-0,70, а у вертолетов с рулевым винтом – лишь 0,50-0,60. На соосном вертолете вся мощность двигателей идет на вращение несущих винтов и создание подъемной силы, при этом реактивные моменты винтов взаимно уравновешены. На Ми-24 до 12% мощности расходуется на привод рулевого винта.

Ка-29ВПНЦУ после дооснащения оптико-электронной системой ГОЭС-321

Ка-29 из 10-й морской авиабригады ВМС Украины. Саки, начало 2000-х гг.

Ка-29 обладает возможностью совершать педальный (плоский) разворот в широком диапазоне скоростей полета. Он способен сохранять неизменной высоту полета при выполнении вращения вокруг вертикальной оси. Это особенно важно для обеспечения безопасности боевого маневрирования на предельно малых высотах и над препятствиями. Такой боевой маневр обеспечивает Ка-29 существенное преимущество перед Ми-24 и позволяет в кратчайшее время занять выгодную позицию для атаки наземных и надводных целей с сохранением высоких точностных характеристик жестко закрепленного оружия. Кроме того, применение плоского разворота значительно сокращает величину сближения с противником при выходе из атаки. Маневренность Ка-29 при выполнении педальных разворотов сохраняется от уровня моря до статического потолка 3700 м, тогда как Ми-24 с рулевым винтом на своем статическом потолке 2000 м способен только зависнуть без выполнения разворотов.

Для выполнения энергичных разворотов на любой угол в режиме висения Ка-29 требуется значительно меньшее пространство, ведь сам он мал, а вращение происходит вокруг оси вращения НВ. Благодаря незначительному удалению кресла летчика от оси НВ, у пилота Ка-29 не возникает чувство дискомфорта даже при вращении машины с предельными угловыми скоростями.

Считается, что аэродинамически симметричный Ка-29 менее зависим от ветра, чем Ми-24, так как на соосной машине ветер не накладывает дополнительных ограничений на выполнение педальных разворотов. С этим не совсем согласен О.Н. Мягков: «По поводу ветра: все почему-то говорят, что на ветер на камовской машине можно наплевать, но я с этим не согласен. Если ветер метров 12-15 спереди, то попробуйте развернуть вертолет педалью!? Ветер сзади – попасть в самопроизвольное снижение при посадке с резким гашением скорости очень легко. Я хочу сказать, что общие законы аэродинамики никто не отменял».

Сама природа соосной схемы обеспечила Ка-29 низкий уровень вибраций. Это достигается в результате суммирования колебаний верхнего и нижнего винтов таким образом, что максимумы амплитуд вибраций одного с некоторым сдвигом совпадают с минимумами другого. Кроме того, на соосном вертолете отсутствуют низкочастотные поперечные вибрации, приводящие к колебаниям головы пилота, которые на Ми-24 создает рулевой винт. Именно из-за этого на Ка-29 меньше ошибка в прицеливании. Благодаря достоинствам соосной схемы на «двадцать девятом» удалось разместить и успешно применять лазерный дальномер с неподвижной осью визирования. В то же время на Ми-24 пришлось использовать угломестный, значительно менее точный способ измерения дальности до цели.

Кроме того, благодаря аэродинамической симметрии соосной схемы, у Ка-29 отсутствует кренение во всем диапазоне скоростей полета, характерное для Ми-24. При выполнении маневрирования, в процессе разворотов, вертолете рулевым винтом подвержен скольжению из-за наличия неуравновешенной тяги рулевого винта. Данный паразитный эффект на соосном вертолете отсутствует, что также обеспечивает повышенную точность прицеливания на Ка-29.

Как вспоминает Н.Г. Рыжков, ему довелось даже «повоевать» против Ми-24. «В 1987-89 гг. на полигоне Чауда с таким же по уровню подготовки летчиком-испытателем из Москвы мы провели воздушный бой с фиксацией прицела на фото. Я в перекрестии прицела Ми-24 только мелькал, а, поставив свою машину в режим «плоский разворот-боковой вираж-воронка с кабрирования или пикирования», мне не составляло никакого труда до 10 секунд удерживать Ми-24 в перекрестии прицела С-17 с лазерным определением дальности и автоматической отработкой упреждения для стрельбы из пушек… Штурман мог работать как ПТУ Рами, так и пулеметом».

В чем Ка-29 заметно проигрывал Ми-24, так это в приспособленности к действиям с полевых аэродромов. Тот же Н.Г. Рыжков указывает, что на разработанной для полетов с палубы машине не были предусмотрены пылезащитные устройства воздухозаборников двигателей, что делало вертолет настоящим «пылесосом», которому «болото, грязь или пыль и щебень абсолютно противопоказаны».

О.Н. Мягков указывает еще на несколько нехарактерных для сухопутных вертолетов особенностей Ка-29, проявившихся при эксплуатации в 344-м Центре. «Рулить на Ка-29 по аэродрому проблематично: во-первых, все время «на шаге», т. е. сдувая все вокруг себя, а во-вторых, начали разрушаться колеса шасси. Не было ни одного экипажа, не столкнувшегося с этой проблемой. В итоге было принято решение ограничить руление и выполнять либо подпет на полосу, либо взлет со стоянки».

Летчики 344-го Центра также отмечали, что по боевой эффективности 7,62-мм пулемет, установленный на Ка-29, уступает 12,7-мм, стоявшему на Ми-24В. В том числе, они указывали на малую дальность стрельбы, порядка 500-700 м, что не позволяло применять пулемет, не входя в зону поражения стрелкового вооружения противника.

Что касается артиллерийского вооружения, то на строевых Ка-29 использовали только подвесные контейнеры с 23-мм пушками. Мощное 30-мм орудие 2А42, которое продемонстрировало впечатляющую эффективность на испытаниях, так и не пополнило арсенал серийных Ка-29. После стрельб длинными очередями на местах крепления пушки и даже в кабине появились трещины, а усиливать конструкцию вертолета не стали. Аналогичные проблемы поначалу были и на оснащенном двуствольной пушкой такого же калибра Ми-24П, однако после доработок эту машину запустили в массовое производство и она завоевала самые лестные отзывы экипажей.

Ка-29, вооруженный двумя пушечными контейнерами УПК-23-250

Ка-29 во время посадки на вертолетоносец «Мистраль». Ноябрь 2009 г.

Вместо эпилога

Как видим, Ка-29 заслужил весьма высокую репутацию. Вот только судьба у него оказалась непростой: из-за отсутствия в составе ВМФ СССР необходимого количества кораблей-носителей он так и не стал полноценным морским вертолетом.

Сегодня остающиеся в строю Ка-29 доживают свой век на берегу. Однако программа строительства для ВМС России вертолетоносцев типа «Мистраль» подразумевает и запуск в серию модернизированного Ка-29. Будем надеяться, что его вторая жизнь окажется более удачной, и эта интересная машина все- таки займет подобающее ей место в семье морских вертолетов.

Авторы и редакция выражают глубокую признательность за помощь в работе над монографией летчикам 344-го ЦБПиПЛСВ.Л. Гамелько. О.Н. Мягкову, летчику 710-го ОКПЛВП и и 555-го ОПВЛП А. А. Седакову и Заслуженному летчику- испытателю СССР Н.Г. Рыжкову.

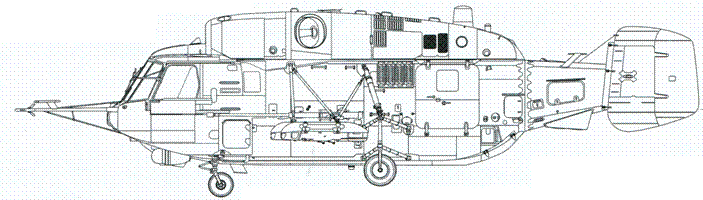

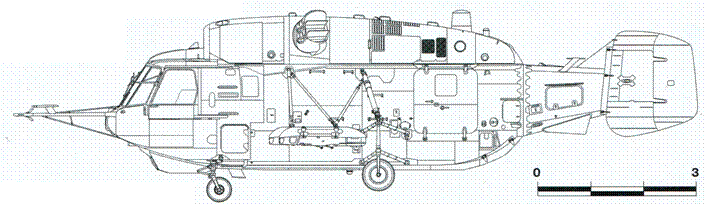

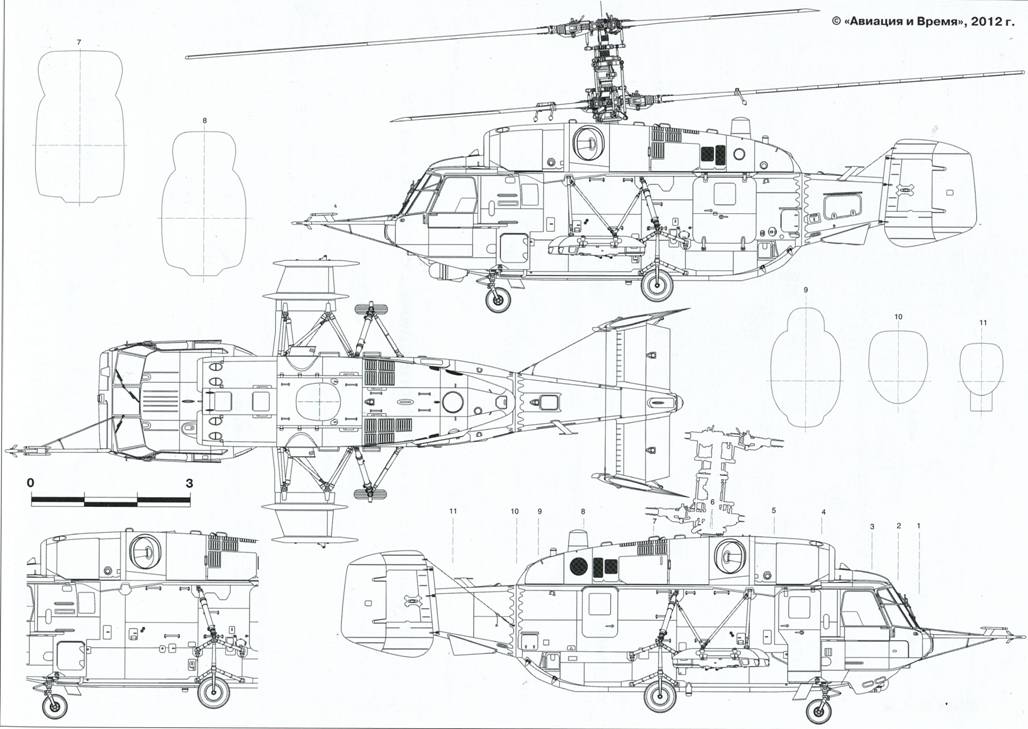

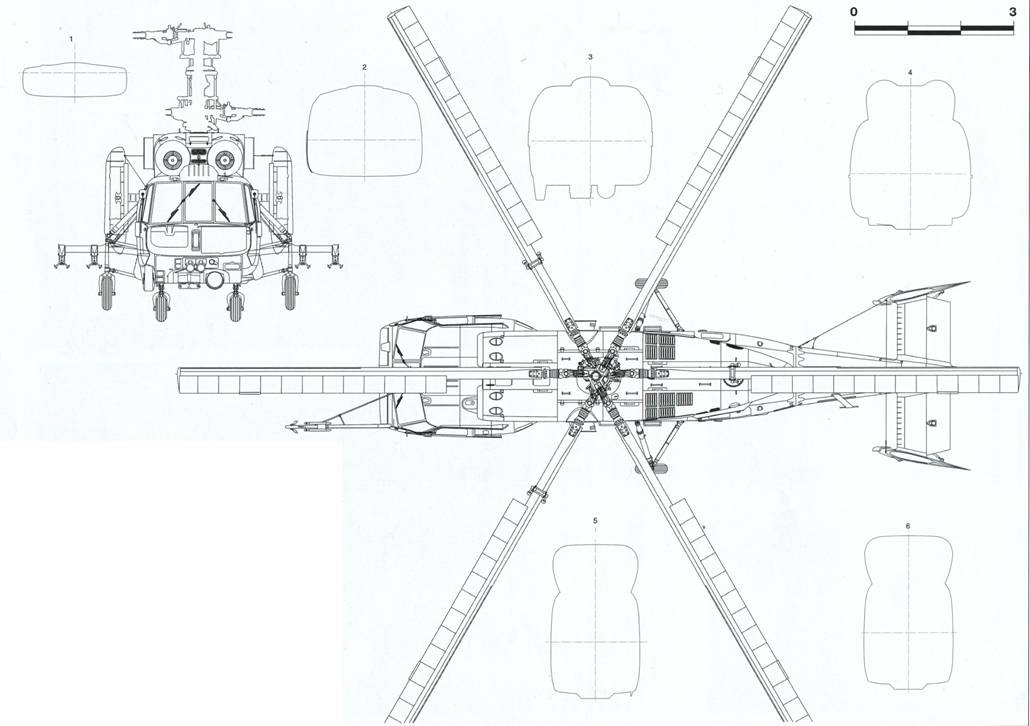

Ка-29 в транспортном варианте

Ка-29 (борт 38) с пушкой А242 и блоками АСО

Ка-29ВПНЦУ (борт 35)

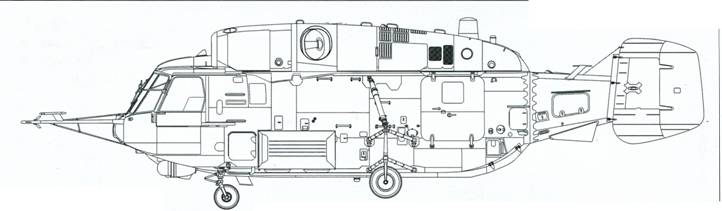

Краткое техническое описание вертолета Ка-29

Ка-29 – вертолет соосной схемы, оснащенный двумя маршевыми газотурбинными двигателями. Конструкция выполнена в основном из алюминиевых сплавов с широким применением антикоррозийных материалов. Экипаж вертолета – 2 человека: летчик и штурман-оператор. Вертолет создан на базе вертолета Ка-27, но, в соответствии с назначением, конструкция базового вертолета несколько изменена.

Носовая часть фюзеляжа, где расположена кабина экипажа, расширена примерно на 500 мм. Вместо стекол двойной кривизны кабина экипажа оснащена плоскими стеклами. В передней части кабины справа, установлен четырехствольный пулемет ГШГ-7,62, амбразура которого в походном положении закрыта подвижной створкой. Для защиты экипажа от огня противника кабина бронирована, включая лобовые бронестекла летчика и штурмана. Броней также закрыты агрегаты силовой установки. Броня защищает от пуль калибром 7,62 мм. Общая масса бронезащиты – 350 кг. На носу фюзеляжа слева установлена штанга с датчиками системы воздушных сигналов.

За кабиной экипажа размещается грузовая кабина, доступ в которую осуществляется через двухстворчатые двери по обоим бортам фюзеляжа: правую – в передней части грузовой кабины и левую – в задней ее части. Нижние створки этих дверей, которые в открытом положении фиксируются тягами и тросами, являются входными трапами. В грузовой кабине установлены складные сиденья 16 десантников. Для аварийного покидания вертолета на правом борту грузовой кабины сзади имеется аварийный люк.

Силовая установка вертолета включает два газотурбинных турбовальных двигателя ТВЗ-117ВМА мощностью по 2200 л.с. Запуск двигателей – воздушный, от ВСУ АИ-9В. Топливные баки размещаются под полом грузовой кабины. С целью повышения боевой живучести баки оборудованы системой нейтрального газа, протестированы и заполнены пенополиуретаном. Для обеспечения компактного размещения на палубе корабля и в ангарах вертолет оснащен системой складывания лопастей несущих винтов.

Ка-29

Ка-29

Основные летно-технические характеристики вертолета Ка-29

Диаметр НВ, м 15,9 Габариты вертолета (без лопастей НВ), м: - длина со штангой/ без штанги 12,90/11,16 - высота 5,4 - ширина по внешнему контуру стоек шасси 3,8 База шасси, м 3,05 Колея основного шасси, м 3,5 Грузовая кабина: длина х ширина х высота, м 4,52 х 1,32 х 1,3 Маршевая силовая установка 2 х ТВЗ-117ВМА Взлетная мощность, л.с. 2 x2 200 Максимальная взлетная масса, кг 11500 Нормальная взлетная масса, кг 11000 Полезная нагрузка, кг 4000 Боевая нагрузка, кг 1800 Скорость, км/ч: 280 - максимальная - крейсерская 235 Потолок, м: - статический 3700 - практический 5000 Дальность полета, км 460

Хвостовая балка

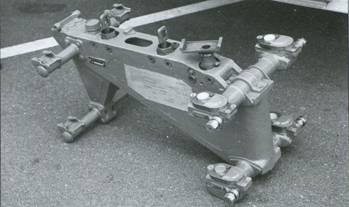

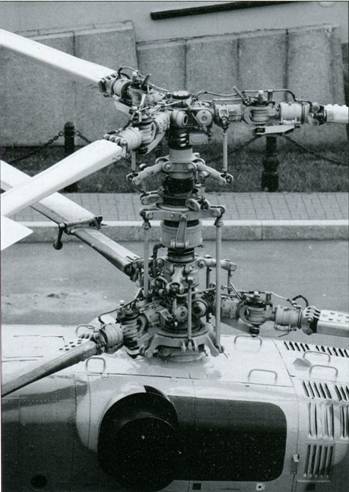

Колонка несущих винтов

Задняя дверь грузовой кабины

На вертолете установлено современное БРЭО. Пилотажно-навигационный и радиосвязной комплексы обеспечивают эффективное решение тактических задач и пилотирование вертолета днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях практически во всех географических широтах на значительном удалении от корабля базирования, а также устойчивую двустороннюю радиосвязь и обмен тактической информацией с кораблями и наземными командными пунктами, находящимися в воздухе вертолетами и самолетами, взаимодействующими подразделениями войск. ПНК позволяет осуществлять автоматическое пилотирование по заранее запрограммированному маршруту с построением предпосадочных маневров, точный вывод вертолета в район высадки десанта по сигналам радиотехнических средств, а также обеспечивает автоматическую стабилизацию на всех режимах полета. Для радиотелефонной связи экипажа с командными пунктами сухопутных войск используется специальная радиостанция «Эвкалипт».

Встроенное вооружение вертолета – подвижная пулеметная установка НУВ-1УМ со скорострельным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62. Боекомплект пулеметной установки – 1800 патронов. Огонь из нее ведет штурман-оператор, используя рукоятки управления пулеметной установкой. В ударном варианте вертолет оснащается фермами внешних подвесок вооружения с четырьмя балочными держателями, на которых могут размещаться до 8 ПТУР «Штурм», 2-4 блока УБ-32 с НАР типа С-5 калибром 57 мм (64-128 ракет) или 2-4 блока Б8В20А с НАР типа С-8 калибром 80 мм (40-80 ракет), 2 контейнера типа УПК-23-500 с пушкой калибром 23 мм (250 снарядов), 2 зажигательных бака типа ЗБ-500, бомбовое вооружение.

Вертолет оснащен системой управления вооружением СУВ-252. Перед лобовым стеклом на рабочем месте летчика установлен прицел АСП-17ВК, используемый при стрельбе из пушек и пуске НАР. На рабочем месте штурмана-оператора имеется оптический наблюдательный прибор (ОНП) для обнаружения-распознавания целей и наведения на них ПТУР.

Для обеспечения защиты от ракет с тепловыми головками самонаведения вертолет оснащен станцией оптико-электронных помех, кроме того на него могут быть установлены блоки отстрела ложных тепловых целей и экранно-выхлопные устройства двигателей.

В транспортном варианте возможна перевозка на внешней подвеске негабаритных грузов массой до 4000 кг. Вертолет может быть оснащен лебедкой грузоподъемностью 300 кг

Второй прототип Ка-29, вооруженный блоками НАР УБ-32

Ка-29 из 10-й морской авиационной бригады ВМС Украины (ранее входил в состав 555-го ОКПЛВП ВМФ СССР). Саки, аэродром Новофедоровка, вторая половина 2000-х гг.

Ка-29 из 396-й ОКПЛВЭ (ныне входит в состав 7052-й авиабазы морской авиации ВМС России). Аэродром Донское, май 2006 г.

Ка-29 из 7050-й авиабазы морской авиации ВМС России. Аэродром Североморск-1, сентябрь 2012 г.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК