Глава 6 Ленинградский холокост

Глава 6

Ленинградский холокост

Осенняя навигация 1941 года на Ладоге длилась до середины ноября. Из города на Большую землю смогли вывезти свыше 33 тысяч человек. Но в Ленинграде осталось около 2 миллионов людей, обреченных на голодную смерть. Зима началась рано. Последний караван шел сквозь лед от Новой Ладоги до Осиновца целую неделю.

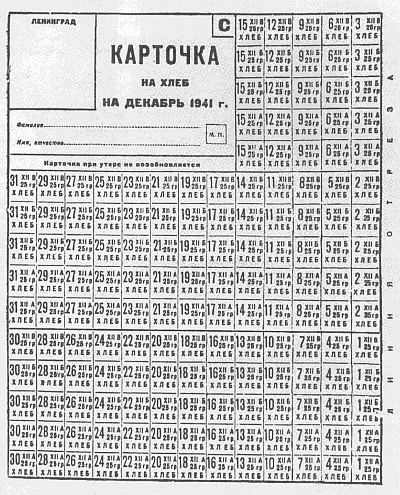

Положение с продовольствием в Ленинграде ухудшалось с каждым днем. Нормы по карточкам снизились до минимума: рабочим — 250 граммов хлеба в день, служащим, иждивенцам и детям — по 125. В городе не осталось птиц. Были съедены кошки и собаки. 15 ноября мать убила полуторамесячную дочь, чтобы накормить других своих детей. 17 ноября Ленинград погрузился во тьму, встали трамваи. Смертность в блокадном городе в ноябре — декабре 1941-го — свыше 1,5 тысяч человек в день.

ВОСПОМИНАНИЯ:

Ганелина Ирина

В сентябре начались обстрелы, я продолжала заниматься в институте. И параллельно работала. Сначала на улице Восстания, там, где сейчас нейрохирургический институт, в госпитале для обожженных, а потом на Каменном острове, в госпитале для легкораненых. Там я проработала до весны 1942-го, пока не уехала.

Для меня в блокаду самым страшным был холод. Обстрелов я как-то не боялась. Я жила тогда на 9-й Советской улице и ходила пешком на Каменный остров. Вот эту дорогу я очень хорошо помню. Мороз 40 градусов, через Марсово поле, по Троицкому мосту, тогда он назывался Кировский, потом по Кировскому проспекту. Длинный путь… Идешь, а мимо люди на санках везут мертвых. Потом еще грузовики появились, из которых торчали неприкрытые ноги трупов.

Я отчетливо помню их. Я всегда старалась себя отвлечь, например считала фонари. Только у меня это никогда не получалось. А бывало, впереди тебя идет человек, и ты хочешь его догнать, а когда подходишь, он уже лежит мертвый.

Я почти каждый день ходила, но иногда оставалась в госпитале ночевать. И продолжала учиться. Я даже два экзамена здесь в зимнюю сессию сдавала. Настоящий голод начался в ноябре. Но для меня самым ужасным все-таки был холод в квартире и… дорога эта, туда и обратно.

Что помогло мне выжить в Ленинграде? Я думаю, во-первых, уверенность, что немцы сюда не придут. Во-вторых, работа. Выживали, скорее, те, кто работал. У нас все-таки были студенческие служащие карточки. И, конечно, в госпитале хоть чем-то подкармливали. Я вот помню чечевичную кашу, потом знаменитую хряпу. Это кочерыжки и зеленые листья капусты. Каждая семья выживала по-своему. У кого были маленькие дети, тем приходилось хуже всех. Ведь запасов в городе никаких не было. Никто не ожидал, что все так быстро произойдет, поэтому городское начальство — Попков, Кузнецов — эвакуацию толком не провели, запасов продовольствия не сделали. Да и люди в августе не хотели уезжать из Ленинграда. Это считалось непатриотично. Никто не понимал, что происходит, а если б понимали, то уехали бы в августе, когда была большая эвакуация.

Комарова Мария

Уже в сентябре было заметно, что есть нечего. Норму хлеба уменьшали и уменьшали. Мы жили в Куйбышевском районе, на Фонтанке, 60, это между Чернышевым (ныне Ломоносова) и Аничковым мостами. Отоваривать карточки я ходила в булочную на Караванную. Шла по Фонтанке. Тропинка — вся в снегу, по уши снег. Вставали в 5 часов утра с соседом-мальчишкой, шли за хлебом. Стояли.

Однажды, когда открыли булочную, там прокричали, что хлеба нет, а мы ползком забрались внутрь. И булочная закрылась. И мы просидели там 2 дня без всякой еды. Что-то ждали. Потом вышла женщина, видимо, директор, и сказала, что хлеба не будет и завтра. Можете идти домой. А мне сосед, Коля его звали, говорит: «Мария, а что мы пойдем домой, с чем мы пойдем?» Он где-то достал водички попить. 4 дня мы ждали. И не только мы, а вся очередь.

Я недавно заходила в эту булочную, на левой стороне там сейчас прилавки стоят. Продают очень много сладкого. Я еще подошла, смотрю, а продавщица говорит: «Что вы, женщина, все смотрите?» А я отвечаю: «Вспоминаю, смотрю, как эта булочная изменилась!» Раньше там были большие низкие окна с широкими итальянскими подоконниками. Мы с Колей сидели на таком подоконнике.

Потом привезли хлеб, стали выдавать, мы отоварились. Мне дали целую буханочку. Хлеб был маленькими буханками и большими, черный такой, больше дуранды, наверное, клали в него. Мы брали большой — мне казалось, что он вкуснее. Завязали за пазуху и вышли на набережную Фонтанки. Когда мы пришли домой, то узнали, что у меня умер папа, а у Коли мама еле дышала. Они все умерли. И даже этот Коля. Все у нас в квартире умерли.

Мой отец умер от голода 2 января 1942-го, ему было 42 года. Он служил в Куйбышевском районе в местной противовоздушной обороне шофером. Мы на четверых получали 625 граммов хлеба. Отец — 250 и мы по 125 как иждивенцы. Делили, конечно, его хлеб на 4 кусочка. Всем поровну. И тем самым, может быть, ускорили смерть нашего отца. Он нас жалел, любил. Я еще что-то понимала в том, что происходит. А сестре было 12 лет, она все время приподнималась и смотрела, как бы ее не обделили. А отец пришел с дежурства, сел на диванчик и приник так, потерял сознание. Утром, когда мы проснулись, он уже был холодный. Отца, конечно, не хоронили в могиле, а отвезли в Куйбышевскую больницу — там был морг.

Остались мы втроем — мама, я и сестра. В эти дни очень много умирало людей. Сейчас говорят, что самая большая смертность была в конце 1941-го — начале 1942-го. Люди гибли от бомбежки, от артобстрелов, но в основном от голода.

21 февраля скончалась мама. Она была сердечницей, до войны не работала. И мы остались с сестрой. Сейчас вспоминаю и думаю: боже мой, мне еще не было 16 лет, а я уже была кормилицей в доме и имела иждивенца на руках.

Шу Мария

Я училась в школе, и мы занимались сентябрь, октябрь и половину ноября. Я помню, что мы последнее время по школе ходили в зимних пальто. Было очень холодно. Потом занятия прекратились, но мы приходили в школу, чтобы получить тарелку горохового супа. Там было три горошины и вода. Еще нам давали стакан сладкого чая, на сахарине. Я никогда не пила сладкий чай, но брала его и приносила маме. Возобновились занятия где-то в апреле или в конце марта. Программа была сокращена, 10-й класс скомкан. Например, химии у нас не было. Не хватало учителей. Но экзамены я все равно хорошо сдала.

В середине осени в Ленинграде начался самый настоящий голод. Есть хотелось все время. На улицах не видно было ни птиц, ни кошек, ни собак. Их съели. У меня сохранился дневник двоюродной сестры, который она вела в 1941 году. Там есть такая запись: «Один мой сослуживец сегодня рассказал, что поймал в Удельном парке истощенную кошку, пришел домой, зарезал ее и приготовил суп, а из потрохов — прекрасное рагу. На работе ему все завидовали». А дальше сестра пишет, что, пожалуй, и она бы не отказалась попробовать, ведь со слов сослуживца, это было вкусно.

Я помню, как вываривали кожаные ремни и жевали их. Один раз мы с мамой сварили студень из столярного клея. И я совершенно искренне спросила, почему мы никогда не варили такой вкусный студень в мирное время. Потом мы раскололи наши серебряные и золоченые орехи с елки. Они хоть и служили нам 12–15 лет украшением, но оказались очень вкусными, не высохли и не стали горькими. 18 декабря 1941 года, в день моего рождения, пришел двоюродный брат из Октябрьского района и принес баночку шпрот, чтобы отметить праздник. Мне исполнилось 17 лет. И теперь, когда у меня собираются друзья в этот день, я покупаю баночку шпрот, и обношу всех. Первыми берут те, кто со мной перенес блокаду и те, кто вообще был в блокаде. Это ритуал.

Первая блокадная зима была очень суровая. В квартире замерзла вода, водопровод, канализация. Нечистоты часто выбрасывались через окно, потому что у людей не было сил выносить их. Было холодно и голодно, но зато город немцы обстреливали реже.

Щупляков Эриксон

Уже в октябре еда исчезла. Я у Дворца культуры Кирова нашел кусочек булочки, сетку нашел, хотел поймать хоть воробья какого-нибудь, но он унес булочку, и я ни с чем остался. Кошки, собаки, — все было уничтожено. Что говорить о кошках и собаках, когда ели людей. У меня жена жила на проспекте Майорова, так у них в квартире один предлагал котлеты в 1942 году. Откуда мясные котлеты? А он был людоед. Его жена умерла, лежала завернутая несколько месяцев, а он с нее мясо срезал и котлеты делал. В 1942 году мы зимой спали в пальто, в шапках-ушанках. Если снять ушанку, так вши сотнями выпрыгивали из нее: откуда они брались, неизвестно.

Заместитель интенданта вермахта, специалист по питанию, профессор Цигельмайер подготовил для германского командования аналитическую справку: «Люди на таком пайке физически не могут жить. Поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут. Только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, они скорее умрут». Геббельс записал в своем дневнике 10 сентября 1941 года: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом».

Страшной зимой 1941–1942 годов немецкий план уничтожения Ленинграда оказался вполне реальным. Ленинградская блокада стала одной из самых страшных гуманитарных катастроф в истории человечества: ее можно поставить рядом разве что с холокостом.

ВОСПОМИНАНИЯ:

Авербах Вениамин

Наш пожарный полк снабжали продовольствием через Ленфронт, паек был немножко больше, чем у горожан. Но снабжение наладили плохо. У кадровых пожарных была своя кухня, столовая, а нас закрепляли за райпищеторгами. Их столовые получали по нормам продукты и готовили для нас. Порядка не было, но мы хоть плохо, мало, но что-то получали. Это, конечно, несравнимо с положением населения, которое не имело вообще ничего.

У меня мать от голода умерла. Мы ничем не могли помочь родным. Некоторые устраивались к нам в полк уборщицами, а в целом мы были оторваны от семьи. Мы уйти никуда не могли, на пожарах были все время.

1942 год был самым тяжелым, и в плане пожаров, и в плане голода. Люди были ослаблены. Бойцы с трудом держали пожарный ствол, наши девчонки помогали им держать.

Вызывали в любое время суток. Мороз, шланги вмерзали в землю, их приходилось изо льда вырубать. На пожарах приходилось бывать до восьми часов сряду в мороз.

Москаленко Нина

Воды нет. Света нет. Даже радио прекратило работать. Я иду, чтобы получить 125 граммов хлеба. Булочная находилась там, где сейчас метро Лиговский проспект. Она вся загорожена мешками с песком. Стоит очередь, чтобы войти. Снег. Холодно. Мороз — 40 градусов. Идут люди. Вот уже лежит человек. Но все проходят мимо, никто не обращает внимания, не поднимает, потому что надо дойти самому. Подходит моя очередь. Я беру карточку, прижимаю близко, чтобы ее не выхватили голодные. Даю. Кусочек хлеба так же сжимаю. Иду обратно. Смотрю, некоторые люди уже лежат, а кто-то сидит на мешках и не может подняться.

Муж сказал, что у церкви, во дворе, лежит мужчина с открытой брюшной полостью. Вынуты все мягкие органы. Это было первое страшное известие, что по улицам опасно ходить. У нас во дворе поймали женщину, которая кушала вырезанные мягкие части из умершего подростка. Она это делала, чтобы спасти свою жизнь. Мы разговаривали, она сказала: «Пальчики были такие вкусные». Я поражалась. Люди, которые имели кошек и собак, любили их, кормили, потом сами их ели. Когда я была у матери на Петроградской стороне, соседка по коммуналке, которая очень любила свою кошку и кормила ее шоколадом, сказала, что она была очень вкусная.

Однажды я сижу у себя в комнате, топится времянка. Мне тепло, но кушать нечего. И муж приносит жмых. А это уже роскошь, особенно конопляный. Жмых, который раньше ели животные. Я его разбивала молотком, засыпала соды немножко, соли и пекла лепешки.

Воды не было. Люди, которые еще могли двигаться, ездили с санками на Неву, набирали воду и, чтобы везти, немножко ее подмораживали. Я же ходила на Обводный канал и брала снег. Не каждый мог выдержать такую обстановку, и физически, и психически. Люди болели от истощения. И называлась эта болезнь дистрофия. Дистрофия вызывала цингу. Ноги покрывались язвами. Десны были все красные, зубы шатались и выпадали. Нам иногда подбрасывали во дворы еловые веточки. Мы их брали, кипятили и пили. Когда сгорели Бадаевские склады, люди ринулись туда. Моя мама тоже ходила. Она принесла земли с пепелища. Мы ее кипятили, потом процеживали и пили эту воду. Она была сладкая. Когда у меня вообще ничего не было, я жевала стеариновую свечку. Не помню, глотала я ее или нет, но жевала.

Люди ложились в постели и целыми семьями умирали. Были дружины, которые помогали их вытаскивать. А тех, кто падал на улице, обязаны были дворники втаскивать в подвалы.

По Лиговскому проспекту ленинградцы волокли на Волковское кладбище тела своих родственников, зашитые в простыни, на фанерке или на саночках. Ни досок, ни гробов не было. Люди не могли рыть ямы, они просто подвозили тела к высокому железному забору и оставляли там. Шли один за другим с этими ношами.

Ипатов Валентин

Я окончил 9 классов в ленинградской школе на Московском проспекте. 4 ребенка было у родителей. Еще до войны я работал в каникулы, чтобы немножко семью поддержать. В 1941-м наша артель стала производить военную продукцию — малозаметные препятствия — круглые сетки, которые растягивались, чтобы неприятельская пехота в них запутывалась. Мой дом на Средней Рогатке разбомбили, нас переселили на Смоленскую улицу, в школу, и моя артель тоже переехала на Смоленскую.

В первый налет немецкой авиации на Бадаевские склады я с товарищем дежурил на крыше, и нам удалось сбросить вниз одну зажигалку.

Постепенно паек стал меньше, а работали мы много, часов по 12 минимум, потом дежурства разные, ну и без родителей мне было тяжело. К январю я уже плохо ходил.

Умерших от голода сначала хоронили в гробах, как положено, потом зашивали простынями и увозили на саночках. Через какое-то время уже и на это не было сил — выносили умерших на улицу. Каждый день ездили машины, подбирали эти трупы и отвозили в общую могилу.

Я свалился совсем, была дистрофия III степени. Горбункова, врач 123-й поликлиники на Боровой, куда я поселился, мне выписывала молоко. Потом с Волховского фронта отец по разрешению командования приехал в Ленинград, он немножко меня поднял на ноги. Отец мог бы вывезти меня на Волховский фронт, но я был уже нетранспортабельный.

Потом военкомат дал мне путевку в столовую на Московском проспекте, 100, каждый день меня там кормили беленьким дрожжевым супом и чечевичной кашей, которую я очень любил. В мае 1942 года я уже начал ходить, правда, очень тяжело: на лестницу когда поднимался, сначала за штанину ногу поднимал, потом руками подтягивался, таким образом и передвигался. В трамвай еще тяжелее, потому что и там ступеньки. А трамваи пошли, по-моему, 19 апреля. Поправился я немножко и в конце лета попытался в армию попасть, потому что там было более регулярное питание, хотя тоже не обильное. Меня не взяли, еще раз отправили в столовую. В августе 1942 года меня призвали и отвели на Суворовский проспект, в школу радиоспециалистов.

Короткевич Галина

Я жила на Невском. На углу с улицей Герцена находился гастроном, к которому мы были прикреплены карточками. Я по карточкам получила 200 граммов мясных консервов. Иду и вижу: у первой парадной сидит мужчина лет сорока и пальцами выковыривает из своей банки консервы. Я говорю: «Что вы делаете, нельзя на морозе есть! Давайте я вас домой отведу». Он отвечает: «Девочка, иди, я знаю, что все равно умру. Только сейчас наемся». Когда я дошла до второй парадной, он уже упал.

Мужчины тяжелее переносили голод, чем женщины. Мои дальние родственники жили в Рыбацком. Вася работал инженером на «Большевике». Он был дома один, пришла соседская девочка, и он ее… зарезал. Как скотину, освежевал и засолил в бочке. Сварил суп, накормил дочку, когда та пришла. На следующий день пошел на завод и все подробно рассказал. Его там же, во дворе «Большевика» расстреляли.

Напротив моих окон, зимой, еле шла лошадь с телегой. Она споткнулась и упала. Она еще не умерла, а люди уже ее разрезали на куски. Я говорю это для того, чтобы все знали, что такое кошмар войны.

В Ленинград по ледовой Дороге жизни шло продовольствие, топливо, боеприпасы, а из города вывозили оборудование заводов и перебрасывали на Волховский фронт воинские части. Командование, вдохновленное успешным контрнаступлением под Москвой, рассчитывало в ближайшее время прорвать блокаду. Потому эвакуация людей становилась как бы и ненужной. 12 декабря 1941 года Военный совет постановил: «Отложить эвакуацию из Ленинграда впредь до особого распоряжения».

В январе 1942-го смертность в Ленинграде достигла чудовищных размеров — 4,5 тысячи человек в день.

Выжившие ослабели настолько, что не могли хоронить своих родственников. Вокруг кладбищ скопились тысячи незахороненных трупов. А крематория в городе не было. В районе парка Победы до войны находился кирпичный завод. Было решено его печи использовать в качестве крематория. На вагонетках вывозили трупы, на них же и сжигали, а пепел сбрасывали в карьеры. Ныне здесь пруды. Всего за 1942 год на заводе было сожжено 117 300 ленинградцев.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Евгений Дриг Ленинградский Краснознаменный механизированный История 11-го механизированного (20-го танкового) корпуса

Евгений Дриг Ленинградский Краснознаменный механизированный История 11-го механизированного (20-го танкового) корпуса В начале августа 1931 года правительство СССР одобрило уточненный план строительства РККА на 1931–1933 годы. Одновременно постановлением Совета Труда и

«Ленинградский дуэт»

«Ленинградский дуэт» Весной 1944 года на территории Ленинградской области одновременно велись две радиоигры. Первая радиоточка располагалась в районе города Невеля и передавала дезинформацию о передислокации 11-й гвардейской армии.Вторая радиоточка заработала в районе

Глава 14. МАЛЕНЬКАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ ГЛАВА

Глава 14. МАЛЕНЬКАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ ГЛАВА Завершилась Вторая мировая война, и теперь генералы (и маршалы тоже) могли спокойно перевести дух, оглядеться и решить, что следует делать дальше. Собственно, такой вопрос перед ними не стоял, они умели и любили только одно и,

Холокост и немцы

Холокост и немцы «Сегодня я снова хочу быть пророком. Мое пророчество таково: если мировому еврейству вновь удастся вовлечь народы в мировую войну, то результатом этой войны станет не большевизация мира и победа мирового еврейства, а уничтожение еврейской расы в

Глава VI

Глава VI Наполеон-император. – Военный деспотизм. – Развод. – Поиски невесты и брак. – Эпоха беспрерывных войн. – Континентальная система. – Начало конца. – Падение Наполеона. – Остров Эльба. – «Сто дней». – Последний акт трагедии. – Ссылка и смерть. Мечта

1 июля. Вторник. Ленинградский флотский полуэкипаж

1 июля. Вторник. Ленинградский флотский полуэкипаж Утром нам приказано было сдать все оружие. Сдали почти все и почти все. Именно «почти», т.к. некоторые не захотели расставаться с пистолетами. За весь день ничего особенного не произошло. Отдыхали, ели до отвала.В супе

Глава 9

Глава 9 «Голд» и «Джуно»Встаринном нормандском городе Кан в то утро жители проснулись гораздо раньше обычного. Когда подтвердились сведения о высадке воздушного десанта, в штабе 716-й пехотной дивизии, который размещался на авеню Багатель, развернулась лихорадочная