Глава 2 Вклад белорусских партизан и подпольщиков в достижение Победы

Борьба белорусских партизан и подпольщиков в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.)

С первых дней войны в захваченных противником западных областях и районах Беларуси, стихийно, независимо друг от друга, стали возникать небольшие партизанские группы и отряды. Первыми партизанами были те, для кого приход фашистов представлял непосредственную опасность, угрозу для жизни – местные сельские активисты, коммунисты и комсомольцы, советские и партийные работники, сотрудники милиции, руководители предприятий, представители интеллигенции, беспартийные граждане. Переходили к партизанским действиям и многочисленные разрозненные группы военнослужащих Красной Армии, оказавшиеся в тылу противника ввиду неудачного для советских войск начала войны и быстрого продвижения вражеских соединений в глубь территории страны.

Несомненно также, что наряду с партийным и служебным долгом, житейскими обстоятельствами, желанием выжить самим и защитить своих родных и близких, всеми, кто с оружием в руках поднялся против оккупантов, руководило глубокое чувство патриотизма, любви к Родине, стремлении видеть ее независимой.

Организаторы таких формирований не могли представить себе, что война продлится долгие годы. Бытовало мнение, что через неделю-другую Красная Армия даст отпор врагу. Их главной задачей было не попасть в руки противника, организоваться, приобрести средства борьбы – оружие, боеприпасы и по мере возможности наносить урон захватчикам. Основной же задачей военнослужащих, попавших в окружение, было любыми путями выйти за линию фронта, чему их обязывал воинский долг.

Борьба советских людей, носившая в первые месяцы войны характер разрозненных, во многом стихийных действий, с течением времени выросла, расширилась и превратилась в планомерные, целенаправленные и организованные выступления, в ходе которых вырабатывались и складывались основные принципы стратегии и тактики боевых действий партизан. Эта борьба официально была инициирована Советским руководством и правящей Коммунистической партией.

Впервые призыв Москвы к развертыванию борьбы в тылу врага был изложен в секретной директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., содержание которой знал лишь узкий круг партийных работников прифронтовых районов. «В занятых врагом районах, – указывалось в директиве, – создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»[243].

Основные положения директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) были обнародованы в выступлении Председателя Государственного Комитета Обороны СССР (ГКО) И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. Оно транслировалось всеми радиостанциями Советского Союза и было опубликовано во всех газетах. Кроме того, выступление было отпечатано миллионными тиражами листовок на разных языках, которые разбрасывались с самолетов на оккупированной территории.

Особенно огромное значение речь И. В. Сталина имела для населения оккупированной фашистами территории и тех районов, которым угрожала оккупация. Известно, что ЦК КП(б)Б получил директиву СНК СССР и ЦК ВКП(б) рано утром 30 июня по телеграфу. В этот же день она была обсуждена на совместном заседании Бюро ЦК КП(б)Б и СНК БССР. Ввиду складывающейся в республике обстановки важное внимание по ее выполнению было обращено на ту часть, где говорилось о развертывании партизанской войны и переходе на нелегальное положение партийных организаций на захваченной врагом территории.

30 июня ЦК КП(б)Б принял и направил в захваченные врагом районы директиву № 1 «О переходе на подпольную работу парторганизаций районов, занятых врагом», а еще через день, 1 июля – директиву № 2 «Партийным, советским и комсомольским организациям по развертыванию партизанской войны в тылу врага» [244].

В директиве № 2 особо подчеркивалось, что «все коммунисты и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, занятой врагом»[245].

К середине июля 1941 г. положение на фронтах стало еще более тяжелым. Дальнейшее продвижение гитлеровских войск в глубь страны потребовало усиления внимания вопросам развертывания борьбы во вражеском тылу. 18 июля 1941 г. Центральный Комитет ВКП(б), обсудив накопленный партийными организациями имеющийся опыт организации партизанской войны, принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск»[246], в котором концентрировал ранее данные указания о развертывании партизанской войны.

Основные задачи партизанского движения вытекали из трех основных целей, поставленных перед борьбой в тылу врага: военной, экономической и политической. Военная цель заключалась в уничтожении живой силы и военной техники противника, дезорганизации тыловой работы, разложении воинских частей. Экономическая цель борьбы в тылу захватчиков прежде всего сводилась к тому, чтобы не дать врагу возможности в широких масштабах использовать экономический потенциал захваченных территорий: транспорт, сырьевые, людские и материальные ресурсы. Политическая цель партизанского движения состояла в создании невыносимых условий для врага и всех его пособников, укреплении уверенности советских людей в конечной победе над врагом, вовлечении широких масс в активное сопротивление оккупантам.

Ополченцы принимают оружие

Центральный Комитет ВКП(б) потребовал от руководителей местных партийных организаций повести дело так, чтобы патриотическая борьба в тылу захватчиков «получила размах непосредственной, широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом»[247]. Это требование являлось ключевым в определении роли и конкретных задач, которые ставились перед борьбой советского народа в тылу оккупантов.

П. К. Пономаренко

Все мероприятия партии, проводимые в тылу врага, совокупность политических, экономических и военных целей партизанской войны на всех ее этапах так или иначе были направлены на достижение одной основополагающей задачи – быстрейшего разгрома оккупантов.

Развертывание партизанской борьбы на территории республики происходило в исключительно трудных и сложных условиях. В силу складывающейся обстановки на фронтах, вынужденного отхода войск Красной Армии огромное внимание уделялось проведению военной мобилизации, эвакуации в тыл людей, промышленных предприятий, материальных ценностей и сырьевых ресурсов, техники, транспортных средств, имущества колхозов и т. д. Всенародная помощь оказывалась Красной Армии в строительстве оборонительных сооружений, снабжении продовольствием, в медицинском обслуживании. Важными задачами, которые незамедлительно приходилось решать, были перевод промышленных предприятий на выпуск военной продукции, организация истребительных батальонов, отрядов и полков народного ополчения.

Работа по организации партизанских сил осложнялась тем, что в первые дни войны действовал морально-психологический фактор, морально-политическая неподготовленность советских людей к возможным поражениям на фронте, которая являлась производной советской военной доктрины, не допускавшей мысли о необходимости ведения партизанских действий на своей территории. В связи с этим в предвоенные годы практически не обобщался опыт ведения партизанской борьбы. «В предвоенные годы, – отмечал П. К. Пономаренко, – имела место недооценка партизанского движения как одного из средств борьбы с противником, не велась необходимая подготовка кадров и материально-технической базы для борьбы в тылу врага на случай войны. Это объяснялось существованием стратегической доктрины, заключавшейся в том, что если империалисты развяжут против Советского Союза войну, то она будет происходить только на вражеской территории»[248].

Советская военно-теоретическая мысль исходила тогда из следующей политической установки, записанной в Полевом уставе 1935 г., «что всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет отбито всей мощью Вооруженных Сил Советского Союза с перенесением военных действий на территорию напавшего врага»[249].

В силу названных, а также других причин, в военных академиях и военных школах, а также в армейских подразделениях способам и тактике партизанских действий внимания не уделялось, а также не велась необходимая подготовка кадров и материально-технической базы для борьбы в тылу врага и в пограничных военных округах.

Немецким войскам, преодолев упорное сопротивление войск в приграничных районах, удалось в течение первой недели войны продвинуться далеко на восток. 28 июня 1941 г. с захватом г. Минска было замкнуто кольцо окружения для основных сил 3-й, 10-й и части сил 13-й армий, располагавшихся западнее Минска. Продвигаясь далее на восток, гитлеровские войска к концу первой декады июля вышли к Смоленску, а 14 июля им удалось замкнуть кольцо окружения вокруг г. Могилева. Ожесточенные бои развернулись на территории Гомельской и Полесской областей, и к началу сентября линия фронта продвинулась местами далеко за пределы Беларуси[250]. В этих условиях заниматься принципиальными политическими, организационными, военно-тактическими и другими вопросами партизанской борьбы было очень трудно. Выполнить такой объем сложных задач в предельно сжатые сроки и в атмосфере тяжелой боевой обстановки можно было лишь совместными усилиями партийных, советских и военных органов.

В короткий срок, в обстановке ожесточенных боев, вынужденного отхода наших войск, партийными, советскими, комсомольскими и военными органами была проведена огромная работа по оперативному выполнению директив и указаний о развертывании борьбы в тылу врага.

Необходимо отметить, что сложившийся перед войной, особенно в восточных областях, советский уклад жизни с его идейными и моральными ценностями, высоким уровнем патриотического воспитания предопределил отношение народа к войне и в частности к партизанскому движению. Поэтому призыв к борьбе попал на благоприятную почву.

Следует сказать, что в первые месяцы войны основной массе населения оккупированной территории неизвестно было содержание важнейших государственных актов, содержащих призыв к развертыванию партизанской войны в тылу врага. Эти совершенно секретные документы были доведены лишь до узкого круга руководящих партийных работников в советском тылу. Однако простые советские люди, умом и сердцем понявшие необходимость организации народного сопротивления оккупантам, самостоятельно, без указания «сверху», включились в активную борьбу с захватчиками. Главным мотивом, которым они при этом руководствовались, являлась мера осознанности собственной ответственности и долга перед защитой родного дома, села, страны в целом.

Известно, что еще до официального призыва Москвы в разных районах Западной Беларуси стихийно стали возникать партизанские группы, которые потом превращались в отряды. Одним из первых таких отрядов был Старосельский партизанский отряд Жабинского района Брестской области. Он был создан уже на третий день войны, 24 июня 1941 г., в лесу возле деревни Старое Село Жабинковского района Брестской области. Его организаторами были жители Старосельского сельского совета, а также оказавшиеся в окружении пограничники и воины 84-го и 125-го стрелковых полков. Отряд возглавил майор В. И. Дородных, его заместителем стал председатель сельсовета М. Н. Чернак. После гибели Михаила Чернака в мае 1943 г. отряд стал носить его имя. До 3 июля 1943 г. отряд действовал самостоятельно, а затем в составе бригады имени И. В. Сталина Брестского соединения[251].

А. С. Азончик

В июле 1941 г. одну из первых партизанских групп в Слонимском районе Барановичской области организовал бывший член КПЗБ А. В. Фидрик, возглавлявший незадолго до войны колхоз в родной деревне. К группе Александра Фидрика присоединилась группа военнослужащих под командованием Г. А. Дудко, а осенью группа лейтенанта П. В. Пронягина. В декабре 1941 г. в неравном бою с фашистами у деревни Русаково А. В. Фидрик погиб. Отряд, созданный им, продолжал действовать в Коссовском, Пружанском, Ружанском, Дрогичинском, Дивинском районах Брестской, Бытенском, Слонимском – Барановичской, Ганцевичском, Ленинском – Пинской, Стародорожском – Минской областей. Ко времени соединения с частями Красной Армии в марте 1944 г. он насчитывал 340 партизан[252].

В июле-сентябре 1941 г. в Беловежской и Ружанской пущах действовали 12 партизанских групп, объединивших около 500 советских военнослужащих[253]. Окруженцы и местные жители, вставшие на путь партизанской борьбы, объединяли свои силы для более активных действий против врага. Так, в июле 1941 г. жители деревень Собольки и Кукличи Порозовского района, бывшие активисты КПЗБ В. В. Янушко, А. С. Савко, С. К. Кутько установили связь с несколькими десятками надежных жителей деревень Боровики, Тереховичи, Дешковцы, Миничи, Новый Двор и других и создали антифашистский комитет под руководством Викентия Янушко (подпольная кличка «Поддубный»). Подпольщики начали собирать оружие, которое передавали бойцам и командирам Красной Армии. В сентябре подпольщики объединились с группой военнослужащих и организовали партизанский отряд. Командиром отряда стал В. В. Янушко «Поддубный». Отряд «Поддубного» действовал самостоятельно до сентября 1942 г. В августе 1942 г. он насчитывал 179 партизан. В сентябре 1942 г. вел тяжелые бои с карателями и вышел из окружения отдельными группами. В феврале 1943 г. часть их соединилась с другими формированиями, образовав отряд имени С. М. Кирова под командованием капитана Красной Армии К. Б. Нищенкова, вошедший позже в партизанскую бригаду имени П. К. Пономаренко Брестской области. В. Янушко стал заместителем командира отряда, оставаясь при этом секретарем Порозовского подпольного антифашистского комитета[254].

В августе 1941 г. такой же отряд был создан в Березовском районе. В его состав вошли жители Песковского сельсовета и попавшие в окружение военнослужащие. Возглавил отряд старшина В. М. Монахов[255]. В Куренецком районе Вилейской области организатором партизанской группы стал сын безземельного крестьянина с хутора Яцковичи Вилейской области А. С. Азончик. К концу 1941 г. в ней насчитывалось около 90 человек. «В условиях буржуазно-помещичьей Польши это были сельскохозяйственные рабочие, батраки, деревенская беднота, – вспоминал бывший секретарь Вилейского подпольного обкома партии И. Ф. Климов. – С приходом Красной Армии в Западную Белоруссию и после установления там Советской власти эти люди принимали активное участие в осуществлении революционных социалистических преобразований, делили помещичью землю, выселяли осадников. Можно себе представить, с какой жадностью принялись за работу на освобожденной земле эти исконные хлебопашцы! Но вот вламывается наглый и жестокий враг, и они вступают в смертельную борьбу с ним»[256]. За время своей деятельности в тылу врага отряд под командованием А. С. Азончика провел 439 боевых операций. Командир лично пустил под откос 47 вражеских эшелонов. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе в тылу врага, А. С. Азонч и к удостоен звания Героя Советского Союза [257].

В ноябре-декабре 1941 г. несколько групп в Каменецком и Шерешёвском районах организовали довоенный начальник Каменецкого райотдела НКВД Е. М. Афанасьев и сотрудник райотдела НКГБ этого же района И. П. Лапин. Позже эти группы объединились в районные антифашистские организации[258].

В Барановичской области отдельные части и подразделения советских войск, попавшие в окружение в районе Ново-грудка, в так называемый «Новогрудский котел», оказывали сопротивление врагу до середины августа 1941 г. Оставшиеся в живых и на свободе воины, получая поддержку населения, переходили к партизанским методам борьбы. Так, восточнее Новогрудка некоторое время действовал отряд полковника Бессиярова. В Кореличском районе осенью 1941 г. из местной молодежи партизанскую группу создал Г. Д. Беляй. В Зельвенском районе уже летом 1941 г. местный активист, бывший член Компартии Западной Беларуси П. И. Булак начал налаживать связи между патриотически настроенными людьми и на базе этих подпольных сил вместе с командиром РККА Б. А. Булатом создал впоследствии Голянский партизанский отряд. Многие партизанские группы, организованные летом и осенью 1941 г. в Бытенском и Слонимском районах, позднее объединились, образовав отряды.

Во многих населенных пунктах создавались молодежные антифашистские группы. Первая такая подпольная антифашистская молодежная группа на территории Свислочского района нынешней Гродненской области возникла в деревне Доброволя в начале оккупации. Возглавлял группу М. А. Урбанович, в состав входили П. Т. Василенко, председатель исполкома И. Панотчик, депутат сельсовета В. Горденя, местные активисты Г. Шмыга, А. Янковский и другие, всего 18 человек. Подпольщики собирали оружие на местах боев, медикаменты, помогали раненым красноармейцам. По доносу предателя в июле 1941 г. руководитель группы и несколько подпольщиков были схвачены и расстреляны. Оставшихся на свободе патриотов возглавила девушка – Паша Василенко. Устроившись на работу в немецкую столовую, она доставала и передавала партизанам продукты, сообщала нужную информацию, в этом ей помогала вся семья. Предатель выдал и их. Осенью 1942 г. П. Василенко, ее отец Тимофей Иванович, братья Иван и Александр были повешены в центре деревни Доброволя[259].

Подпольные группы и организации антифашистской направленности зарождались во многих населенных пунктах Беларуси. Только в Минске и его окрестностях действовали более 50 подпольных групп. За неполных два месяца со дня оккупации около двух десятков подпольных групп возникло в различных районах и предприятиях г. Гомеля. Примерно такое же количество групп насчитывалось в 1941 г. в Витебске, Борисове, Орше и Оршанском районе, 12 – в Осиповичах, до 10 – в Ново-Белице. К концу 1941 г. в Гродно лишь были разбиты и рассеяны, прекратили свое существование или вынуждены были уйти в другие районы.

Крестьянка А. П. Шиш провожает сына и внука в партизанский отряд

В первые же дни оккупации начали борьбу в тылу врага партизанские группы в Витебском, Богушевском, Сенненском, Лиозненском, Меховском, Россонском и других районах Витебской области. Так, в Чашникском районе в июне 1941 г. был образован партизанский отряд, инициатором создания и командиром которого стал участник гражданской войны, председатель колхоза «Красная Звезда», депутат сельского Совета Т. Е. Ермакович[260].

В деревне Езерище Меховского района в первые дни войны был организован истребительный батальон, насчитывавший около ста человек, на основе которого 11 июля 1941 г. был создан партизанский отряд.

В ходе войны партизанское движение Беларуси прошло три стадии развития, которые хронологически в основном совпадают с тремя периодами Великой Отечественной войны. Эту взаимосвязь и обусловленность можно объяснить тем, что деятельность партизанских формирований с самого начала была подчинена интересам Красной Армии как главному фактору в разгроме агрессора, а потому изменения на советско-германском фронте самым непосредственным образом влияли на организацию, размах и целенаправленность партизанских ударов.

Боевые действия партизан Беларуси летом-осенью 1941 г. В июне-августе 1941 г. Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои на территории Беларуси. В прифронтовой полосе шел активный процесс создания военизированных гражданских формирований, многие из которых непосредственно первое время тесно взаимодействовали с частями и подразделениями Красной Армии.

Особенно это было характерным для партизан Пинской, Полесской, южных районов Минской, Гомельской и частично Могилевской и Витебской областей. В качестве примера можно назвать Пинский (В. 3. Коржа), Туровский, Петриковский, Октябрьский, Глусский, Василевичский и Речицкий партизанские отряды. Все они первоначально создавались из местного населения как истребительные отряды (батальоны). После получения директивы от 29 июня на их основе стали создаваться партизанские отряды. Это взаимодействие проходило как в форме использования бойцов истребительных отрядов в качестве проводников-разведчиков, так и в проведении совместных боевых операций этих формирований с подразделениями воинских частей. В ряде мест партизаны действовали вместе с воинскими подразделениями по удержанию определенного участка линии фронта.

Т. П. Бумажков

Ф. И. Павловский

Одним из первых начал свой боевой путь, защищая подступы к Пинску, партизанский отряд под командованием заведующего финхозсектором обкома партии В. 3. Коржа. Командир отряда имел богатый опыт участия в партизанской борьбе на территории Западной Беларуси в 1920-х гг., а также в ходе антифашистской войны в Испании. Первое боевое крещение отряд принял в бою под Пинском 4 июля 1941 г., где понес свои первые потери. С оккупацией Пинска отряд, взаимодействуя с частями 75-й стрелковой дивизии, отступал до р. Случь, а затем обосновался в лесах Ленинского и Житковичского районов, действуя на дорогах Ленин-Житковичи, Микашевичи-Житковичи. 5 августа 1941 г. партизанами отряда из засады была уничтожена грузовая машина с 15 гитлеровцами, еще через несколько дней группа мотоциклистов-разведчиков.

По указанию ЦК КП(б)Б Пинский обком партии, действуя с территории соседней Полесской области, летом 1941 г. создал из числа советского, партийного и комсомольского актива 15 партизанских отрядов, из них остались на оккупированной территории и развернули действия шесть – Телеханский, Ивановский, Ганцевичский, Лунинецкий, Сталинский и Давид-Городокский.

Активно взаимодействовали в июле-августе с частями Красной Армии также Туровский и Петриковский партизанские отряды Полесской области. Первый, возглавляемый М. М. Белявским, совместно с красноармейцами вел упорные бои за Туров, который неоднократно переходил из рук в руки. 13 августа воинам и партизанам удалось выбить противника из Турова и удерживать его в своих руках до 23 августа.

Петриковский партизанский отряд под командованием X. И. Варгавтика, взаимодействуя с воинским подразделением майора Плевако, захватил и несколько дней удерживал г. Петриков[261].

Активно взаимодействовал с подразделениями Красной Армии партизанский отряд «Красный Октябрь», возглавляемый первым секретарем Октябрьского райкома партии Т. П. Бумажковым и уполномоченным наркомата заготовок Ф. И. Павловским. Свою деятельность он начал в первых числах июля как истребительный батальон, созданный в Октябрьском районе Полесской области. Ядро отряда составили партизаны Гражданской войны Л. М. Мельник, В. Т. Шантар, Г. И. Барьяш, И. Н. Кулей и другие патриоты. По мере приближения фронта к границам района бойцы батальона взаимодействовали с оборонявшимися частями Красной Армии, совместно с ними вели активные бои – уничтожали живую силу и технику противника, взрывали мосты, добывали разведданные. Под прикрытием бронепоезда сводного отряда, которым командовал подполковника. В. Курмышев, партизаны ворвались в деревню Оземля, где разгромили штаб вражеской дивизии[262]. Всего, взаимодействуя с формированием Курмышева, партизаны Октябрьского района провели 10 боевых операций, уничтожили более 300 солдат и офицеров противника, подорвали 4 железнодорожных моста, уничтожили и повредили 50 танков и бронемашин, захватили 55 автомашин, а также важные штабные документы[263].

В конце лета-осенью 1941 г. действовавшие в Полесской области партизанские отряды и группы понесли существенные потери в боях с преследовавшими их карателями, многие были рассеяны на мелкие группы. Те, кто выстоял, во главе с отрядом «Красный Октябрь», сохранившим боеспособность, явились основой для последующего роста партизанских сил. На январь 1942 г. в Полесской области действовало 14 партизанских отрядов. В конце января 1942 г. в ходе совместных боев по защите образовавшейся Октябрьской партизанской зоны подавляющее большинство из них объединилось в так называемый «гарнизон Ф. И. Павловского» – прообраз областного партизанского соединения. Созданное объединенное формирование насчитывало около 1300 партизан под руководством коллегиального органа – совета командиров отрядов. Совет возглавлял командир отряда «Красный Октябрь»

Герой Советского Союза Ф. И. Павловский. В октябре-декабре из отряда выделились инициативные группы для организации новых партизанских отрядов в Глусском, Петриковском, Копаткевичском и Октябрьском районах.

Подобно отряду «Красный Октябрь», основу многих других партизанских формирований, созданных накануне или сразу же после оккупации, составляли бойцы истребительных батальонов, а также отрядов народного ополчения. Всего в Беларуси на базе истребительных батальонов и подразделений народного ополчения было организовано до 30 партизанских отрядов.

Активно взаимодействовали с кавалерийской группой полковника А. И. Бацкалевича в качестве разведчиков и проводников во время осуществления рейда в тыл противника в конце июля – начале августа 1941 г. партизаны Василевичского района[264].

В качестве примера боевого взаимодействия с подразделениями Красной Армии летом 1941 г. можно привести выдержку из отчета Речицкого партизанского отряда того времени:

«…11 июля 1941 г. отрядом во взаимодействии с 2 подразделениями 800-го стрелкового полка под командованием капитана Долбина и лейтенанта Максимова в 6:00 было занято мест. Паричи. В бою была уничтожена 1 бронемашина, взят 1 мотоцикл, который передан 800-му стрелковому полку. Убито 9 чел. Наших потерь нет…

С 18 по 21 июля 1941 г. отряд по приказанию генерал-майора тов. Судакова был придан стрелковому полку (командир полка майор Пипин). Занимали оборону в районе Ракшин, Чирковичи и Старина Паричского района.

22 июля 1941 г. отряд по приказанию генерал-лейтенанта Кузнецова был переброшен в Стрешинский район с задачей взаимодействовать с 66-м кавалерийским полком, где командир полка полковник Москаленко, занимать оборону в районе дер. Антоновка, Ящицы, Доброгощи, Василевичи, Кабановка и Стрешин. Совместные действия отряда с полком проходили до 1 августа 1941 г.

4 августа 1941 г. отрядом в мест. Стрешин был принят бой, где было уничтожено 2 бронемашины и захвачено одно 37-мм орудие. Было убито 4 фашиста. Отряд потерь не имел.

С 4 по 18 августа 1941 г. отряд по приказанию штаба 3-й армии проводил разведку в районе Паричи-Стрешин.

18 августа 1941 г. одной группой отряда в составе 50 чел. под командой командира Алексеенко на шоссе Гомель-Калинковичи у дер. Борщовка было уничтожено 8 грузовых автомашин, убито 35 фашистов. В бою группа имела потери в количестве 2 чел. Второй группой отряда в количестве 45 чел. под командой командира Иванова в районе сенозавода (Речицкого) было захвачено 12 мотоциклов. Из них

8 передано штабу 3-й армии, 4 уничтожено в период боя. Убито 25 фашистов. Группа потерь не имеет»[265].

Яркую страницу в героическую летопись народной войны вписал Суражский партизанский отряд Витебской области. Он был создан из рабочих и служащих картонной фабрики в поселке Пудоть

9 июля, за несколько дней до немецкой оккупации. Его организатором и первым командиром стал М. Ф. Шмырёв, партизан Гражданской войны, награжденный за боевые заслуги орденом Красного Знамени, любовно прозванный в народе «батькой Минаем». Свою первую боевую операцию отряд провел 25 июля, обстреляв пулеметным огнем расположившихся на берегу р. Туровка вражеских кавалеристов. В результате было убито и ранено до 30 гитлеровцев. Первый успех не только поднял настроение бойцов, но и способствовал быстрому росту отряда за счет местного актива и военнослужащих, которым не удалось выйти из окружения. Спустя

3 месяца отряд вырос в пять раз и достиг свыше 100 человек. С наступлением зимы отряд начал непрерывные бои с немецкими войсками, контролируя дороги Сураж-Усвяты, Сураж-Велиж, Усвяты-Велиж.

М. Ф. Шмырёв

Одной из важнейших задач, стоящих перед партизанами Беларуси, была боевая деятельность на коммуникациях противника. Практически все партизанские группы и отряды, направляемые в тыл врага или заблаговременно оставляемые, получали задания на проведение диверсионных действий на коммуникациях. Для этой цели они снабжались необходимыми минно-подрывными средствами. Наиболее эффективными были боевые и диверсионные действия партизан на железнодорожных коммуникациях. За период с сентября по декабрь 1941 г. партизаны Беларуси пустили под откос свыше 80 эшелонов противника. Боевые действия на коммуникациях срывали обеспечение гитлеровской армии вооружением, боеприпасами, продуктами питания, создавали затруднения в передислокации войск, оказывали воздействие на морально-психологические настроения войск противника. Впервые особенно остро действия советских партизан на коммуникациях в своем тылу гитлеровское руководство ощутило в период битвы за Москву. Уже 26 сентября 1941 г. генерал-квартирмейстер германской армии Вагнер информировал начальника генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдера о том, что группа армий «Центр» не может снабжаться «непосредственно через свой район из-за нарушений партизанами железнодорожных путей»[266].

Один из первых подорванных партизанами составов. Июль 1941 г.

Весьма показательно также признание командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Ф. фон Бока, который именно в катастрофическом положении на транспорте видел одну из причин поражения своих войск под Москвой. «Русские, разрушив почти все сооружения на главных магистралях и дорогах, – записал он в своем дневнике 7 декабря 1941 г., -смогли так умело увеличить наши транспортные трудности, что фронту не хватает самого необходимого для существования и боев. Боеприпасы, горючее, продовольствие и зимнее обмундирование не поступают из-за катастрофического состояния железнодорожного транспорта и растянутости коммуникаций (до 1500 км), автотранспорт поставлен перед невыполнимыми требованиями. Его эффективность падает. Получается так, что сегодня у нас нет никакой возможности для значительного маневра»[267].

И это при том, что для борьбы с белорусскими партизанами гитлеровское руководство вынуждено было привлекать огромные силы, которые так нужны были на фронте: три охранных (221, 286, 403-я) и две пехотных (339, 707-я) дивизии, 1-ю кавалерийскую бригаду СС, части полевой жандармерии, полицейские полки и батальоны [268].

В первые месяцы войны партизанское движение особенно остро испытало на себе все трудности и невзгоды, обусловленные не только материально-технической, но и морально-психологической неподготовленностью советских людей к ведению такого способа сопротивления врагу. Сказывалось отсутствие подготовленных кадров, разработанной системы руководства, потайных баз с оружием и продовольствием, четкой программы конкретной деятельности, специальных минно-подрывных и средств связи и т. д. Особенно трудным для партизан был осенне-зимний период 1941 г. После первых боев и диверсионных действий большинство партизанских отрядов исчерпали запасы боеприпасов и минно-подрывных средств, в боях с карателями многие отряды были разбиты и рассеяны. Некоторые отряды, разбившись на группы, решили продвигаться на выход в советский тыл. Оставшиеся партизанские формирования стремились любыми способами сохранить личный состав, накопить оружие и боеприпасы, чтобы с наступлением весны вновь приступить к активным действиям. Тем не менее в этой чрезвычайно тяжелой обстановке, благодаря народному патриотическому подъему, в Беларуси к концу 1941 г. сумели закрепиться и продолжали свою деятельность около 100 партизанских отрядов и примерно такое же количество партизанских групп. Люди, поднявшие оружие против захватчиков, представляли разные слои довоенного общества Советской Беларуси. Весьма значительной в развертывании антифашистской борьбы в оккупированной Беларуси была роль военнослужащих РККА и пограничных войск НКВД, оказавшихся в тылу врага[269].

Партизанские трофеи

Многочисленные документы советских и немецких архивов свидетельствуют о том, что несколько тысяч бойцов первых советских партизан действовали фактически на всей территории Беларуси и создали устойчивые очаги партизанской войны, которую гитлеровцам так и не удалось подавить ни в исключительно тяжелом для партизан 1941 году, ни в 1942, ни в последующие военные годы, когда партизанское движение стало массовым. На тысячи шел счет и лиц, вошедших в состав подпольных антифашистских организаций, которые возникли во многих населенных пунктах республики. Эти неустрашимые патриоты своими действиями не давали покоя оккупантам, личным примером и самопожертвованием будили совесть сомневающихся и колеблющихся, вовлекали в сопротивление захватчикам всё более широкие слои населения.

Необходимо отметить, что в основной своей массе население Беларуси не воспринимало стереотипы, навязываемые нацистской пропагандой, находило и утверждало свои мировоззренческие ценности. Поэтому одной из главных задач патриотического подполья было разоблачение сущности нацизма и его оккупационной политики. В этом значительную помощь им оказывали из-за линии фронта своим творчеством эвакуированные деятели белорусской культуры.

Мощным катализатором развития партизанской и подпольной борьбы стала победа войск Красной Армии в битве за Москву. Информация об этом событии передавалась из уст в уста, поднимая настроение и уверенность населения оккупированных территорий в том, что враг будет в скором времени окончательно изгнан за пределы страны.

П. 3. Калинин

Особое значение для развития партизанского движения на оккупированной территории СССР имело осознание высшим советским руководством важности и значения вооруженной борьбы в тылу врага, необходимости придания этой борьбе стратегического значения, включение партизанского фактора составной частью в советскую стратегию ведения войны[270].

В 1942 г. партийные и советские органы БССР благодаря поддержке Москвы осуществили ряд важных мероприятий по установлению связи, организации и развитию партизанского движения в Беларуси. Выход соединений Красной Армии к северо-восточным районам Беларуси, образование «Суражских ворот» способствовало установлению непосредственных связей со многими партизанскими отрядами, обеспечению их вооружением, взрывчаткой, средствами связи, медикаментами.

Огромное значение имело создание системы централизованного руководства борьбой народа в тылу врага в пределах всей страны: Центрального штаба партизанского движения[271], фронтовых (Западного и Калининского), а также Белорусского штаба партизанского движения[272]. Благодаря активным боевым и диверсионным действиям партизанских отрядов и групп, стойкости и мужеству, самоотверженности и героизму патриотов, на территории Беларуси осуществлялся быстрый рост вооруженного сопротивления.

Численность партизанских сил и подпольных структур постоянно возрастала. Если на 1 января 1942 г. в Беларуси насчитывалось около 10 тысяч вооруженных бойцов, то к концу года их численность составляла уже около 50 тысяч (количество партизан Беларуси возросло в 4–5 раз)[273], объединенных в 450 партизанских отрядов, значительная часть которых входила в состав 56 партизанских бригад[274]. Учтенные партизанские резервы составляли свыше 150 тысяч человек[275]. Начальник БШПД П. 3. Калинин, характеризуя политическую обстановку и развитие партизанского движения в Беларуси в декабре 1942 г., писал: «Партизанское движение в Белоруссии продолжает стремительно расти. Активность боевых действий возрастает. Во многих районах Белоруссии сложилась своеобразная обстановка. Немецкие гарнизоны из сельских местностей вытеснены и находятся только в районных центрах, занимая круговую оборону и охраняя коммуникации. Насаженные немцами органы власти – волостные управы – разгромлены, гарнизоны перебиты. В этих районах полностью прекратилась поставка населением налогов. Ни хлеба, ни молока, ни мяса, ни денег население немцам не сдает.

Население горячо поддерживает партизан. Крестьяне с оружием в руках идут в партизанские отряды, оружие добывают всяческими способами. За винтовку охотно отдают 3–4 пуда хлеба. В сборе оружия помогают старики, женщины и дети. Немцы в каждом белорусе видят потенциального партизана»[276].

Все это свидетельствовало о том, что партизанское движение на оккупированной территории поднялось на качественно новый уровень.

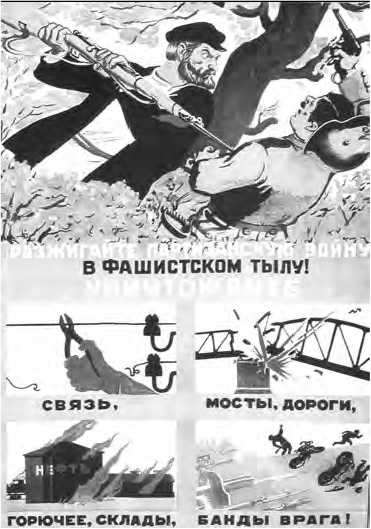

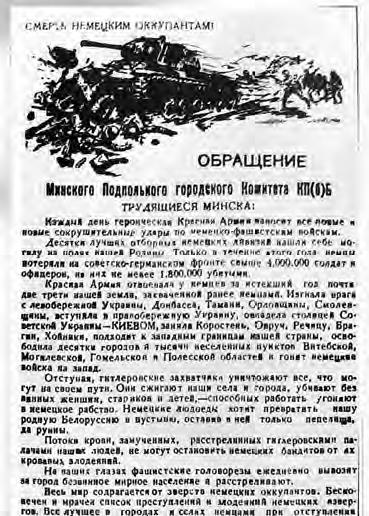

Плакат Н. И. Обрыньбы, партизана бригады «Дубова». 1942 г.

Однако факт наличия большого количества партизан еще не означал, что эти силы будут эффективно использованы в интересах Красной Армии. Для этого необходимо было осуществить ряд мероприятий по созданию централизованного руководства, создания эффективной системы управления разрозненными партизанскими очагами. Такая система в виде подпольных партийных органов, областных, зональных и районных партизанских соединений, бригад и отрядов в тылу врага и штабов партизанского движения окончательно сложилась только к концу 1943 г.

Тем не менее трудно переоценить заслуги партизан, а также их роль в борьбе с оккупантами в первый период Великой Отечественной войны. К концу 1942 г. партизанами Беларуси было пущено под откос более одной тысячи воинских эшелонов. Кроме того, они провели ряд операций по выводу из строя крупных железнодорожных мостов на важнейших железнодорожных и шоссейных коммуникациях, в том числе 110-метрового моста через р. Дриссу на железнодорожной магистрали Полоцк-Даугавпилс, 137-метрового через р. Птичь на железной дороге Брест-Гомель, движение через которые было прервано на 16 и 18 суток. Действия советских патриотов на коммуникациях были настолько эффективными, что в конце 1942 г. начальник штаба германского верховного главнокомандования фельдмаршал В. Кейтель вынужден был признать: «Усиленные действия партизан и многочисленные факты нарушения ими транспортного снабжения заставляют резервные дивизии, полевые учебные дивизии, учебные и запасные части ВВС, находящиеся на территории империи и в оперативных районах Востока, в будущем частично использовать для охраны железных дорог»[277].

Английский историк Дж. Рейтлинджер был недалеко от истины, утверждая, что «начиная с зимы 1941 г. и до возвращения Красной Армии большая часть Белорусской Советской Республики оставалась в руках партизан. Действительные размеры территории, которую немцы контролировали, были столь малы, а объем деятельности гражданских оккупационных властей был столь незначителен, что настоящую историю страны в период германской оккупации надо искать в анналах партизанской войны, главным театром которой Белоруссия оставалась в течение всего периода германской оккупации» [278].

Партийное собрание в 1-й Минской партизанской бригаде. 1943 г.

Активизация партизанской и подпольной борьбы во втором периоде Великой Отечественной войны (18 ноября 1942 – декабрь 1943 г.)

Победа под Сталинградом стала действенным импульсом для роста партизанских рядов. В условиях начавшегося коренного перелома в войне советское военно-политическое руководство поставило задачу дальнейшего расширения партизанской борьбы, вовлечения в нее новых слоев населения, организационного укрепления и повышения боевой активности партизан. В концентрированном виде эти задачи были изложены в приказе Наркома обороны № 189 от 5 сентября 1942 г. и в приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 095 от 23 февраля 1943 г.[279]

Важную роль в мобилизации сил и средств на выполнение поставленных задач сыграл V пленум ЦК КП(б)Б, состоявшийся в Москве 26–28 февраля 1943 г., который рассмотрел вопрос «Об обстановке и задачах работы партийных органов и партийных организаций в оккупированных районах Белоруссии». На пленуме были подведены итоги боевой деятельности партизан и подпольщиков Беларуси, обобщен опыт создания в республике вооруженных партизанских сил, определены пути дальнейшего совершенствования организации и управления этими силами, а также определены задачи по дальнейшему росту и организационному укреплению партизанских формирований, усилению их боевой деятельности. Важнейшей задачей являлось усиление борьбы на коммуникациях оккупантов, спасение населения от истребления и угона в Германию, а также народного добра от грабежа и уничтожения отступавшими вражескими войсками.

Несомненно, что огромное воздействие на патриотический подъем народных масс, на расширение масштабов вооруженной борьбы в тылу врага оказывали успехи Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Однако не меньшее значение в этом деле и, особенно, в пополнении партизанских рядов из числа местного населения имела боевая активность партизанских формирований, их организованность и сплоченность. Разгром вражеских гарнизонов, создание новых и расширение существовавших партизанских зон, постоянные удары по коммуникациям, вооруженная защита населения во время отражения карательных экспедиций противника, агитационно-пропагандистская работа по разъяснению сущности оккупационного режима и доведение правдивой информации о событиях на фронтах войны, в том числе и информации о боевых действий союзников по антигитлеровской коалиции, всё это поднимало авторитет партизан, способствовало постоянному притоку жителей деревень и городов в их ряды.

Штаб партизанской бригады «Пламя» Минской области. В центре – командир бригады Герой Советского Союза Е. Ф. Филипских

К маю 1943 г. на учете БШПД находилось уже 548 отрядов, общей численностью 75 670 партизан и партизанок[280]. Еще более массовым стал приток населения в партизанские формирования летом и осенью 1943 г., после победоносного завершения Курской битвы и перехода Красной Армии в наступление с целью освобождения Левобережной Украины. В летние месяцы 1943 г. в сравнении с весенними приток пополнения почти удвоился и составлял свыше 8,6 тысячи человек в месяц. В сентябре численность партизан, учтенных в БШПД, превысила 103 тысячи, а в ноябре – 122 тысячи человек [281]. Всего в течение 1943 г. в партизанские формирования, находившиеся на связи с БШПД, вступили 96 тысяч человек, из которых свыше 85 % являлись местными жителями. Основная часть пополнения поступала из партизанских зон, где в основном концентрировались скрытые партизанские резервы, подготовке которых подпольные партийные органы и командование партизанских формирований уделяли постоянное внимание.

Плакат А. А. Кокорекина «Разжигайте партизанскую войну в фашистском тылу! Уничтожайте связь, мосты, дороги, горючее, склады, банды врага!» 1944 г.

Партизанские резервы стали своеобразной формой организации и добровольного вовлечения населения в вооруженную борьбу. Поэтому в партизанских зонах обычным явлением было вступление в отряд целыми деревнями. «Мы имеем примеры коллективной подачи заявлений о вступлении в партизанские отряды целых деревень», – отмечал в своем выступлении на февральском пленуме ЦК КП(б)Б секретарь Вилейского подпольного обкома партии И. Ф. Климов[282].

Жители оккупированных территорий уходят в партизаны

Занятия по изучению минного дела. Бригада имени Молотова Пинского соединения

Документы свидетельствуют, что практически во всех партизанских соединениях Беларуси с невооруженным партизанским резервом проводилась систематическая боевая и политическая учеба, их привлекали к несению караульной службы и охране населенных пунктов, строительству партизанских укреплений и т. д.[283] Как видно из приказа командира бригады «Железняк» Минской области, программа боевой подготовки резервов была рассчитана на месяц и включала строевую подготовку – 4 часа, политподготовку – 8 часов, караульную службу – 6, материальную часть оружия – 4, стрелковую подготовку -12, тактическую подготовку – 48, маскировочное дело – 4, фортификацию – 12, борьбу против техники противника – 6 часов[284]. Скрытые партизанские резервы создавались также и в населенных пунктах, находившихся под контролем врага. Если обстановка не позволяла наладить учебу, резервисты по возможности выходили в партизанскую зону, где и проходило их военное обучение.

На протяжении 1943 г. из скрытых партизанских резервов в ряды партизан вступили около 84 тысяч человек, что составляет почти 86 % всего пополнения[285]. Несмотря на это, за счет непрерывного восполнения партизанский резерв к началу 1944 г. составлял свыше 100 тысяч человек. Одним из факторов, сдерживающих рост партизанских рядов, был недостаток оружия и боеприпасов. Поэтому их поиск и добыча являлись важнейшей задачей как партизан, так и резервистов.

Из других важных задач, стоящих перед резервистами, было оказание максимальной помощи партизанам продовольствием, одеждой, срыв политических и экономических мероприятий врага.

Росту партизанских формирований способствовал приток большого количества нового пополнения из городов и районных центров республики по направлению действовавших там подпольных организаций. Существенной причиной ухода подпольщиков из города в лес целыми семьями были участившиеся провалы и непосредственная угроза ареста германскими спецслужбами, которые, попав на след подполья, использовали все возможные способы, чтобы сломить сопротивление патриотов. Обычными были расстрелы, истязания и пытки в нацистских застенках.

Занятия по стрелковому делу в одном из партизанских отрядов Брестского соединения

Второй причиной были угон молодежи и другого трудоспособного населения в Германию, принудительный труд, террор и насилие в отношении мирных жителей, мобилизации мужчин в полицию. Сказывались и победы Красной Армии на фронтах, разъяснительная и пропагандистская работа партизан и подпольных органов среди населения.

Политрук 1-й роты партизанского отряда «Искра» бригады «Разгром» Г. И. Белов читает партизанам сводку Совинформбюро. Осень 1943 г.

Важную роль в росте партизанских отрядов и их организационно-боевом укреплении играли кадры, засылаемые на оккупированную территорию из-за линии фронта. Они проходили специальную подготовку в советском тылу. В спецшколе ЦШПД обучались партийные и комсомольские работники, командно-политические кадры, инструктора минно-подрывного дела, радисты и подрывники. С апреля 1943 г. на территорию Беларуси было направлено 202 выпускника Центральной школы подготовки партизанских кадров. Спецшкола при БШПД к осени 1943 г. подготовила и направила в тыл врага 110 командиров отрядов и групп, 88 инструкторов минно-подрывного дела, 163 подрывника и других специалистов – всего около 600 человек. Занимались подготовкой партизанских кадров для Беларуси и другие школы, учебные пункты, инструкторские группы. В течение 1943 г. БШПД направил в 13 отрядов 111 организаторских и диверсионных групп численностью более 1900 человек, что составило около 2 % всего пополнения, поступившего в партизанские отряды за год.

Всего с октября 1942 г. по декабрь 1943 г. в оккупированные районы областей Беларуси из советского тыла прибыло 310 организаторов партизанского движения, 175 радистов, 97 заместителей командиров по разведке и разведчиков, 23 редактора газет, 58 наборщиков, 231 инструктор минно-подрывного дела, 1071 подрывник[286]. Как видно из приведенных данных, наиболее востребованной категорией были инструкторы минно-подрывного дела и подрывники.

Победы Красной Армии на фронтах, активная боевая и политическая работа партизан и подпольщиков по разложению вооруженных формирований врага способствовали тому, что в 1943 г. начался активный переход на сторону партизан служащих антисоветских военно-полицейских формирований. «После разгрома гитлеровцев под Сталинградом наша работа по разложению гитлеровских формирований стала значительно легче. К нам стали приходить полицейские и власовцы целыми подразделениями», – вспоминал впоследствии командир Пинского партизанского соединения Герой Советского Союза В. 3. Корж[287]. Так, в феврале 1943 г. на сторону партизан почти в полном составе перешли два батальона, специально созданные для борьбы с партизанами: 53-й полицейский батальон и 825-й волжско-татарский легион. Первым на сторону партизан перешел 53-й батальон. В ряде немецких и партизанских документов он еще называется «украинским». Он насчитывал 331 человека и дислоцировался в военном городке Пашково под Могилевом. Через свою агентуру партизаны бригады № 6 Могилевской военно-оперативной группы (ВОГ) установили связь с группой солдат и офицеров батальона и договорились о совместном разгроме гарнизона и переходе в партизаны[288]. Как видно из этого документа, в результате операции уничтожены 45 офицеров и около 20 унтер-офицеров и солдат. Среди убитых находился майор Гротт, назначенный на должность командира полка, который он должен был сформировать на базе 53-го батальона, два капитана, предназначавшиеся на должности командиров батальонов вновь сформированного полка, а также обер-лейтенант, исполняющий должность командира батальона. Разоружено и взято в плен 250 человек, т. е. целиком 53-й батальон, кроме тех, кто отсутствовал[289]. Вне гарнизона (в командировках) находился 81 человек[290].

Через неделю после перехода к партизанам 53-го батальона в г. Витебск прибыл сформированный в Польше из военнопленных татар 825-й батальон волжско-татарского легиона. Известно, что еще в период формирования батальона среди его состава велась подпольная работа, которой руководил известный татарский писатель Муса Джалиль. Поэтому не случайно, что подпольщики батальона быстро установили связь с партизанами и 25 февраля 1943 г. свыше 900 солдат батальона, уничтожив немецких офицеров и захватив три 45-мм орудия, большое количество пулеметов, автоматов, винтовок, патронов, с лошадьми и полевыми кухнями перешли на сторону партизан. Личный состав батальона влился в состав 1-й Белорусской и 1-й Витебской партизанских бригад[291]. 6 июля 1943 г. в партизанскую бригаду Н. В. Уткина с полным вооружением (3 станковых, 11 ручных пулеметов, 11 автоматов и 150 винтовок) прибыла рота Русской национальной народной армии (РННА). На ее базе был создан партизанский отряд, командиром которого был назначен бывший командир этой роты[292].

Командир партизанского отряда генерал-майор В. 3. Корж (стоит 3-й слева), секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б А. Е. Клещёв (стоит 2-й слева), первый секретарь ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин (стоит 4-й слева) с группой партизан

Огромный резонанс имел переход на сторону белорусских партизан бригады СС под командованием В. В. Гиль-Родионова. 17 августа 1943 г. по приказу ее командира и по предварительной договоренности с командованием партизанской бригады «Железняк» бригада с полным вооружением, средствами связи и передвижения перешла на сторону партизан. Понимая политическое значение этого факта, Москвой было принято решение создать на ее основе 1-ю антифашистскую партизанскую бригаду. Командиром новой бригады был утвержден В. В. Гиль-Родионов. К концу августа 1943 г. в состав бригады входило 5 стрелковых отрядов, рота автоматчиков, рота связи, артиллерийская батарея, саперно-подрывной отряд. В сентябре 1943 г. из числа местных жителей Логойского, Плещеницкого и Смолевичского районов образован учебно-резервный батальон (9-й отряд), а в январе 1944 г. -10-й отряд. В боях с карателями в апреле-мае 1944 г. бригада понесла огромные потери в личном составе. Погибли в боях 1026 человек, в том числе ее командир

В. В. Гиль-Родионов. Перестали существовать 5 отрядов (5, 6, 7, 8, 10-й) и рота связи. На день соединения с Красной Армией в составе бригады осталось 4 отряда общей численностью 422 партизана[293].

Документальные материалы показывают, что на протяжении 1943 г. из различного рода вражеских формирований осуществлялся постоянный переход на сторону партизан групп, подразделений и отдельных лиц. Как правило, это были бывшие военнопленные, те, кто силой обстоятельств были втянуты в так называемые «добровольческие» и полицейские части, опасаясь голодной смерти в концлагерях, с тайной надеждой перейти потом на сторону партизан или Красной Армии. Всего в течение указанного года в партизанские отряды Беларуси влилось около 12 тысяч человек, причем в составе больших групп [294].

Партизаны разных национальностей из 1-й Минской бригады. 1943 г. В центре сидит комбриг Н. X. Бадан

В 1943–1944 гг. значительно усилился переход на сторону партизан и военнослужащих немецких воинских частей, а также военнослужащих воинских частей стран-сателлитов. Воинами-антифашиста-ми были словаки, чехи, сербы, венгры, австрийцы, французы, бельгийцы, голландцы, немцы. Из зарубежных антифашистов в ряде партизанских формирований создавались интернациональные подразделения (отделения, группы, взводы, роты, а также отряды). Так, в отряде имени М. И. Кутузова бригады «Смерть фашизму» Минской области командирами отделений были словак Войтех Фибих и бельгиец Вилит Фенекссергейм[295]. Интернациональные взводы из чехов и словаков действовали в партизанском отряде С. А. Ваупшасова, «Коммунар», «Дяди Коли», в отряде «Грозный» партизанской бригады «Штурмовая» Минской области [296]. В сентябре 1943 г. на базе инициативной группы словака Франца Горака был создан партизанский отряд «Спартак», командиром которого был назначен Ф. Горак. На день соединения с Красной Армией в июне 1943 г. отряд насчитывал 110 партизан[297]. Небходимо отметить, что 48 чехов и словаков занимали в партизанских отрядах командные посты.

Активно действовали польские партизанские подразделения (группы, взводы, роты, отряды), созданные в ряде партизанских формирований Барановичской, Брестской и Пинской областей. Так, в Пинскую партизанскую бригаду с лета 1943 г. входил польский партизанский отряд имени Т. Костюшко, а в бригаду имени В. В. Куйбышева – Логишинский польский партизанский отряд. По данным БШПД, в рядах белорусских партизан сражались свыше 3 тысяч поляков, более 300 словаков и около 100 чехов, более 200 югославов, около 100 немецких антифашистов[298].

Однако основной приток пополнения партизанских отрядов Беларуси в 1943–1944 гг. составляло местное население: жители партизанских зон, а также городов и поселков. В рядах партизан сражались рабочие, крестьяне, интеллигенция Беларуси, добровольцы из советского тыла, бывшие военнослужащие, оставшиеся в силу обстоятельств на временно оккупированной территории, коммунисты, комсомольцы и беспартийные, мужчины и женщины, люди самых различных возрастов, в том числе старики и дети, представители разных национальностей. Рядом со взрослыми сражались юные патриоты – пионеры и школьники.

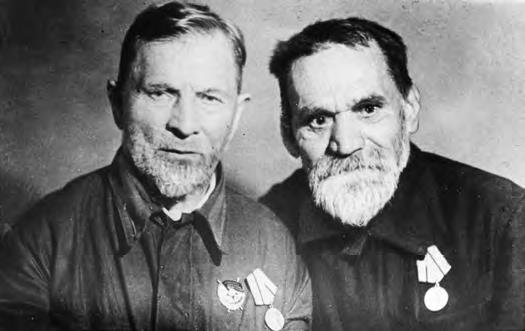

В Беларуси знают и чтят имена прославленного партизана Гражданской войны 99-летнего В. И. Талаша (деда Талаша), награжденного орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, его земляка партизанского разведчика 65-летнего П. Е. Емельянова, а также бойца 278-го партизанского отряда Могилевской области участника трех революций и Гражданской войны Ф. Н. Михолапа. Послевоенные поколения белорусской молодежи воспитываются на примерах подвига Марата Казея, впоследствии за совершенный подвиг удостоенного (посмертно) звания Героя Советского Союза. 13-летним подростком он в ноябре 1942 г. вступил в партизанский отряд имени 25-летия Октября Минской области. По заданию командования Марат часто бывал в деревнях, собирал сведения о противнике, участвовал в боевых операциях. 11 мая 1944 г. при выполнении задания он был окружен врагами. Когда кончились патроны, он последней гранатой взорвал себя и несколько приблизившихся к нему гитлеровцев.

Партизаны соединения Южной зоны Минской области: 99-летний В. И. Талаш (слева) и Н. М. Шешко. 1943 г.

По данным БШПД, на 1 июля 1943 г. рабочие и крестьяне составляли более половины партизан, служащие, в том числе представители интеллигенции (учителя, медработники, агрономы, партийные, советские, инженерно-технические работники), – около одной четвертой части, остальные были военнослужащими, учащимися. По этим же данным, в 1943 г. 12,8 % партизан были в возрасте до 20 лет, 80 % – от 20 до 40 и 7,8 % – свыше 40 лет[299].

93,3 % белорусских партизан в 1943 г. составляли мужчины и 6,7 % – женщины, которые наравне с мужчинами стойко переносили все трудности походной жизни. В партизанском движении республики наряду с белорусами (65,2 %) активное участие принимали русские (25 %), украинцы (3,8 %), сыны и дочери других советских народов.

Бурный рост партизанских сил в 1943 г., необходимость повышения эффективности их боевых действий потребовали усиления работы по совершенствованию структуры партизанских формирований и управления ими, а также по материально-техническому обеспечению и военному обучению их личного состава.

Наиболее приемлемой и гибкой формой объединения отрядов уже на первом этапе борьбы была признана партизанская бригада. На протяжении 1943 г. на территории БССР было создано 131 такое формирование. Кроме того, за это время 5 бригад прибыли из других республик, а 32 – соединились с Красной Армией, 13 – прекратили существование по другим причинам. Общее количество бригад на территории республики к концу года, таким образом, составило 144. Действовали они во всех областях[300].

Командир 1-й Минской партизанской бригады Н. X. Бадан вручает переходящее Красное Знамя командиру отряда имени газеты «Правда» П. И. Иваненко. 1943 г.

Как правило, в каждую из них входило несколько отрядов. Некоторые бригады состояли из батальонов. Во главе бригады, отряда стояли командир и комиссар, оперативную работу вел штаб. Отряды делились на роты, взводы, отделения. В бригадах и отрядах имелись подразделения: комендантские и связи, артиллерийские и разведывательные, диверсионные группы, медицинская служба. Общая тенденция объединения партизанских отрядов в бригады не исключала и наличия определенного числа отдельно действовавших отрядов и групп.

В мае 1943 г. Могилевский подпольный обком партии принял решение о реорганизации бригад в самостоятельные отряды, подчинявшиеся непосредственно обкому. В виде исключения ряд бригад продолжал действовать в прежнем составе. Однако быстрый рост личного состава в отрядах привел к необходимости дальнейшего изменения структуры партизанских сил. Крупные отряды были развернуты в 15, 208,121-й и другие партизанские полки. Партизанские полки при этом по составу и структуре управления имели много общего с бригадой. Входившие в них батальоны, как и отряды, могли самостоятельно решать боевые задачи. В то же время они являлись частями целого, подчинялись единому командованию, в своих действиях исходили из общих задач полка[301].

Для успешного решения наиболее крупных боевых задач в Беларуси, как и других районах, оформились партизанские соединения под единым командованием как в масштабах целых областей, так и отдельных районов или групп районов (зон) внутри областей. В ноябре 1942 г. было сформировано Пинское и положено начало образованию Гомельского соединения, в марте 1943 г. создано Полесское, в ап реле-августе – Могилевское, Барановичское, Брестское, Вилейское и Белостокское областные соединения партизан. Областное соединение на Витебщине не создавалось. Здесь действовали бригады, закрепленные за каждым районом и руководимые областным комитетом партии.

Руководили соединениями непосредственно подпольные обкомы КП(б)Б, а возглавляли их, как правило, секретари или члены обкомов. Оперативное руководство областными соединениями осуществляли их штабы, они являлись рабочими военно-боевыми органами обкомов партии.

Прием в партию лучших партизан на заседании Червенского подпольного РК КП(б)Б. 1943 г.

В некоторых областях создавались зональные соединения и штабы, осуществлявшие управление группами отрядов и бригад той или иной зоны. В Минской области, например, кроме соединения, возглавляемого В. И. Козловым, действовали региональные соединения Слуцкой и Борисовско-Бегомльской зон.

Партизанское соединение Слуцкой зоны (командиры – Ф. Ф. Капуста, Н. А. Шестопалов) было образовано по указанию начальника ЦШПД П. К. Пономаренко Слуцким межрайкомом КП(б)Б. В августе 1943 г. соединение Слуцкой зоны было расформировано. Входившие в его состав бригады влились в Минское партизанское соединение, а часть бойцов была передана Белостокскому соединению.

Организация партизанского соединения Борисовско-Бегомльской зоны во главе с секретарем Минского подпольного обкома КП(б)Б Р. Н. Мачульским в северо-восточных районах Минской области завершилась в августе 1943 г. Руководство партизанскими формированиями

Минской (Червенской) зоны осуществлял Минский межрайонный подпольный комитет КП(б)Б.

Могилевский обком летом 1943 г. образовал при подпольных райкомах КП(б)Б военно-оперативные группы – районные партизанские соединения, руководство которыми возглавляли первые секретари РК КП(б)Б, командиры и начальники штабов ВОГ[302].

В мае 1943 г. для улучшения руководства партизанскими формированиями южных районов Полесской области было создано соединение партизанских отрядов Южно-Припятской зоны.

В. Е. Лобанок

Под руководством Барановичского обкома партии весной 1943 г. были образованы Ивенецкое, Лидское, Щучинское партизанские соединения, в октябре – Столбцовское. Их возглавляли уполномоченные ЦК КП(б)Б и БШПД, члены обкома Г. А. Сидорок, Е. Д. Гапеев, С. П. Шупеня и В. 3. Царюк. В южной группе районов Барановичской области с октября стало действовать соединение под командованием уполномоченного ЦК КП(б)Б и БШПД, секретаря обкома партии Ф. А. Баранова.

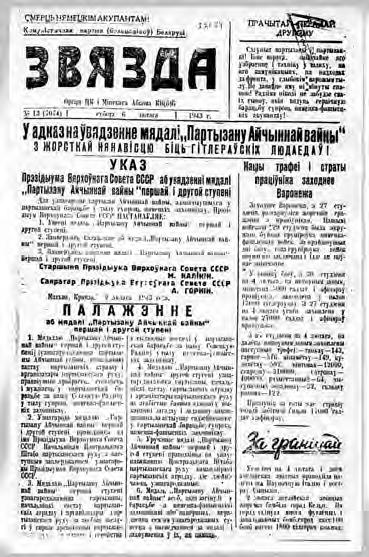

Номер газеты «Звязда», в котором был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени

В ходе развития партизанской борьбы, с учетом обстановки и задач, по указанию вышестоящих органов или по инициативе на местах, создавались временные объединения отрядов и бригад. Примером такого объединения является партизанское соединение, в которое вошли 15 бригад и один полк общим количеством в 17 тысяч бойцов, образованное по приказу ЦШПД в конце 1943 г. с целью удержания Полоцко-Аепельской зоны как плацдарма для намечавшейся высадки наших воздушно-десантных войск. Однако из-за непогоды такая высадка не состоялась. Тем не менее Полоцко-Лепельское соединение продолжало действовать в своем районе под руководством оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД, созданной по приказу ЦШПД во главе с уполномоченным ЦК КП(б)Б и БШПД Героем Советского Союза В. Е. Лобанком[303].

На командно-политических должностях в отрядах и бригадах находились представители многих народов нашей страны. По данным БШПД, на 1 июля 1943 г. в руководящем составе отрядов и бригад было 52,1 % белорусов, 38,3 % русских, 6,4 % украинцев и 3,2 % представителей других наций и народностей Советского Союза [304].

Боевая зрелость командных и политических кадров партизан нашла отражение в присвоении им воинских званий. Офицерские звания присваивались через военные советы фронтов по представлению БШПД в соответствии с занимаемой должностью и боевыми заслугами, а с июня 1943 г. – через ЦШПД. В 1943 г. офицерские звания были присвоены 725 командирам и политработникам партизанских формирований Беларуси, из них 55 человек получили звание младшего лейтенанта, 148 – лейтенанта, 231 – старшего лейтенанта, 170 – капитана,47 – майора, 29 – подполковника, 35 – полковника. 16 сентября 1943 г. десяти наиболее заслуженным партизанским командирам – И. М. Дикану, Ф. Ф. Дубровскому, Ф. Ф. Капусте, И. М. Карловичу, А. Е. Клещёву, И. П. Кожару, В. И. Козлову, В. 3. Коржу, Н. Ф. Королёву, В. Е. Чернышёву – СНК СССР присвоил звание генерал-майора[305].

Первомайская демонстрация партизан 1-й Минской бригады около д. Уголец Червенского района

Присвоение воинских званий младшему комсоставу происходило непосредственно в тылу врага приказами командиров партизанских бригад или соединений. Так, штаб Минского соединения 11 июля 1943 г. присвоил звания старшин, старших сержантов, сержантов и младших сержантов 194 бойцам. В бригаде имени К. К. Рокоссовского Вилейской области к августу присвоили звание младших командиров 150 партизанам, 65 человек аттестовали на звания среднего комсостава.

Присвоение воинских званий командирам, политработникам и бойцам способствовало укреплению воинского порядка и дисциплины, повышению боеспособности партизан. Важным морально-психологическим стимулом было награждение отличившихся партизан орденами и медалями СССР. В 1943 г. государственных наград были удостоены 8628 партизан Беларуси, из них медалью «Партизан Отечественной войны» – 7490 человек. В 1944 г. этой же медалью были награждены 44 574 человека, орденами и медалями СССР – 6723 человека. Всего за период с 1941 по 1946 г. было награждено 87 619 партизан Беларуси. Звания Героя Советского Союза удостоены 70 человек; ордена Ленина – 165 человек; ордена Красного Знамени – 1719 человек; ордена Кутузова I степени – 3 человека; ордена Суворова I степени – 5 человек; ордена Кутузова II степени – 3 человека, ордена Суворова II степени – 10 человек, ордена Трудового Красного Знамени – 73 человека; ордена Красной Звезды – 4775 человек; Знака Почета – 123 человека; ордена Славы III степени – 111 человек; медалей «За отвагу» – 418, «За боевые заслуги» -252, «За трудовое отличие» – 39 человек; «Партизану Отечественной войны» I степени – 36 014; «Партизану Отечественной войны» II степени – 42 682 человека[306].

Условия борьбы в тылу врага требовали от командиров и комиссаров, всего командно-политического состава отрядов и бригад инициативы, творческого подхода к управлению партизанскими формированиями и решению боевых задач, максимального использования накопленного опыта, самоотверженности и мужества в бою. Командно-политические кадры партизан республики в своем большинстве обладали этими качествами.

Удары по коммуникациям. Выше мы отмечали, что боевая деятельность партизан на коммуникациях противника являлась важнейшей задачей партизан с первых дней войны. Такой она оставалась и в последующие периоды. Основной поток военных грузов противника на фронт шел по железным дорогам, общая эксплуатационная длина которых по данным на 1 января 1943 г. достигала 34 979 км, из них на территории Беларуси в подчинении генеральной дирекции железных дорог «Минск» находилось 5056 км эксплуатируемой широкой колеи, что составляло 14,5 % общей протяженности дорог. По ним главным образом осуществлялось снабжение войск группы армий «Центр»[307].

Огромная протяженность фронтов и их глубокая удаленность от баз империи, невозможность решить проблему снабжения войск с помощью автотранспорта, на который делалась ставка при разработке плана «Барбаросса», вынудило военно-политическое руководство Германии уделять особое внимание железным дорогам как наиболее важному виду транспорта на Востоке[308].

В свою очередь, подпольные партийные органы, советские партизаны и их руководство в Москве понимали, какое значение имели коммуникации для вражеской армии, особенно железнодорожные и линии связи. Поэтому одной из главных задач, стоящих перед партизанами, была активизация боевой и диверсионной деятельности на коммуникациях врага. В приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 095 от 23 февраля 1943 г. эта задача вновь конкретизировалась: «Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разрушать коммуникации врага, взрывать железнодорожные мосты, срывать переброску неприятельских войск, подвоз оружия и боеприпасов, взрывать и поджигать воинские склады, нападать на неприятельские гарнизоны, не давать отступающему врагу сжигать наши села и города, помогать всеми силами, всеми средствами наступающей Красной Армии»[309].

В январе – начале февраля 1943 г. проводились одновременно две крупные операции против групп армии «Центр» и «Север». К участию в них привлекались войска Калининского, Западного, Центрального и Брянского фронтов. В соответствии с замыслом Ставки ВГК на операцию ЦШПД был разработан план мероприятий по усилению боевой и диверсионной деятельности партизанских формирований, действовавших перед указанными фронтами, на февраль 1943 г., выводу из строя 14 железнодорожных мостов и нескольких станций. Каждой бригаде и отряду были определены конкретные участки железных и шоссейных дорог, на которых необходимо было проводить диверсии. Например, 05.01.1943 г. было вручено письменное боевое задание командиру диверсионно-организаторской группы В. Я. Сарнову на выход и проведение боевой операции в районе г. Орши[310]. 08.01.1943 г. П. К. Пономаренко утвердил разработанное оперативным отделом ЦШПД боевое задание группе партизанских отрядов С. Г. Жунина[311]. Это задание было передано командиру «Объединенных отрядов Борисовского оперцентра» С. Г. Жунину и комиссару Д. А. Смагину по радио через день. «Вами летом 1942 г., – говорилось в радиограмме, – была разгромлена станция Славное. Учтя опыт этой операции, разработайте и проведите операцию по разгрому железнодорожного перегона по вашему выбору, на участке железной дороги Борисов-Орша, с целью прекращения движения противника на более длительное время»[312]. В радиограмме были также даны рекомендации тактического порядка: необходимость соблюдения тайны подготовки; внезапный, одновременный удар с разных направлений несколькими отрядами, прикрытие своего тыла, флангов засадами, особенно в направлениях вероятного появления подразделений противника; отвлекающие действия мелких отрядов на других участках[313].

Задания по активизации боевых действий на железнодорожных коммуникациях содержались во всех плановых документах развития партизанского движения по областям, районам, соединениям, бригадам и отрядам. Зимой 1943 г. БШПД приступил к разработке единого плана боевых действий партизанских сил Беларуси на вражеских коммуникациях. Этот план 21.04.1943 г. был утвержден начальником БШПД П. 3. Калининым под кодовым названием «Гранит»[314]. Операцию планировали начать ориентировочно с 10 мая 1943 г. Для подготовки и проведения ее в районы сосредоточения партизанских сил БШПД направил офицеров связи и инструкторов-минеров с задачей обучения бойцов и командиров подрывному делу и организации групп подрывников. В отрядах создавались новые диверсионные группы, взводы, роты. С марта Белорусский штаб приступил к заброске в тыл врага оружия, боеприпасов, взрывчатки. Для этого использовались авиация дальнего действия и планерные части. Плохие метеоусловия не позволили выполнить план заброски в полном масштабе. Всего с 20 апреля по 6 июня партизанам республики было доставлено 125,5 ттола, 23 170 мин, 465 противотанковых ружей и 68,4 тысяч патронов к ним, а также много другого оружия и средств боевого обеспечения[315].

Благодаря ряду мероприятий, проводимых по обе стороны фронта, боевая и диверсионная деятельность, направленная на дезорганизацию движения на железных дорогах, в 1943 г. увеличивалась во всё возрастающих масштабах. Об этом свидетельствуют как документы партизан, так и противника. Как видно из отчетных документов БШПД, за период с ноября 1942 г. и до апреля 1943 г. белорусские партизаны пустили под откос 871 эшелон с живой силой и техникой, т. е. почти в 4 раза больше, чем за первый год войны[316]. В последующем количество крушений поездов постоянно возрастало. Так, если в апреле 1943 г. партизаны Беларуси пустили под откос 185 вражеских поездов, то в мае – уже 447 эшелонов и 2 бронепоезда, в июне – 598 эшелонов и 3 бронепоезда. По данным транспортной службы группы армий «Центр», только в июне 1943 г. партизаны 746 раз прерывали движение на железных дорогах тылового района, в том числе 588 раз на срок до 12 часов, 111 раз – до 24 часов и 44 раза на срок свыше суток. При этом было выведено из строя 44 железнодорожных моста, уничтожено и повреждено 298 паровозов и 1223 вагона[317]. Обратим внимание на тот факт, что эти диверсии совершены в период, когда гитлеровцы усиленно готовились к наступлению на Курской дуге, спешно перебрасывая к фронту войска, боевую технику, боеприпасы, горючее и прочие материальные средства. Значение ударов белорусских партизан еще больше возросло в июле 1943 г., когда в разгар ожесточенных боев на Курской дуге был пущен под откос 761 эшелон и 2 бронепоезда противника[318].

Повышению эффективности боевой деятельности партизан на коммуникациях способствовало применение партизанами противотанковых ружей, новых минноподрывных средств (магнитных мин), мин замедленного действия (МЗД) и др.

Орудие партизанского отряда имени Щорса Брестского соединения. Справа – командир орудия А. Ф. Шам

С 1942 г. на вооружение партизан стали поступать ПТР – противотанковые ружья, из которых обстреливались паровозы и техника противника[319]. Можно привести много примеров успешного применения партизанами противотанковых ружей. Отдельные расчеты ПТР имели на своем счету по несколько выведенных из строя паровозов. Так, партизан отряда имени А. Невского 1-й Дриссенской партизанской бригады колхозник из д. Быки Дриссенского района Семен Стефанович Быковский 20 и 21 июля 1943 г. удачными выстрелами своего ПТРа вывел из строя два паровоза противника. На счету партизана отряда имени А. В. Суворова той же бригады, крестьянина из д. Дубинино Ивана Ивановича Николаенко было 7 паровозов противника[320]. По пять паровозов подбили из противотанковых ружей партизан отряда имени П. Н. Литвинова бригады имени А. К. Флегонтова Павел Исакович Мицкевич, житель д. Гребенец Червенского района, и Николай Тарасович Калека из д. Загорье Смолевичского района Минской области[321].

Всего на вооружении белорусских партизан было около 1400 противотанковых ружей, надежно служивших им для нанесения ущерба врагу[322].

Особо важное значение для срыва перевозок противника имели операции по подрыву железнодорожных и шоссейных мостов. По данным БШПД, за период с ноября 1942 по март 1943 г. партизаны Беларуси уничтожили 49, за май, июнь, июль 1943 г. – 66, а всего за три года борьбы в тылу врага они взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4710 других мостов[323]. Эти данные, если учесть мосты, взорванные в 1941 и в апреле-июле 1944 г., близко сходятся с данными имперской дирекции путей сообщения «Минск» за период с 1 января 1942 по 31 марта 1944 г., где указывается, что партизанами в 1942 г. было взорвано 179 мостов, в 1943 г. – 356 и с 1 января по 31 марта 1944 г. – 29 мостов, а всего за отчетный период – 564 железнодорожных моста[324].

Весьма эффективными в практике использования партизанских сил были нападения на железнодорожные станции, что грозило, в случае их полного или частичного разгрома, остановке движения на всей линии. Для их успешного осуществления требовались значительные партизанские силы, а также тщательная подготовка. Гитлеровцы имели на станциях хорошо оборудованные и вооруженные гарнизоны. В качестве примера успешного осуществления такой операции может послужить операция партизанского полка «Тринадцать» (командир – С. В. Гришин) по одновременному разгрому вражеских гарнизонов, охранявших станции Чаусы и Веремейки на железнодорожной линии Могилев-Кричев в ночь на 14 мая 1943 г. В час ночи по общему сигналу 1-й батальон (командир Н. И. Москвин) начал атаку на гарнизон станции Чаусы. В течение 40 минут партизаны заняли вокзал и другие опорные пункты врага. Бойцы диверсионных групп произвели подрыв стрелок, водонапорной башни, вывели из строя телефонно-телеграфную связь. К утру вражеский гарнизон перестал существовать. Противник потерял 78 солдат убитыми и 8 пленными. Партизаны разрушили вокзал, караульное помещение, взорвали бензохранилище, склад с артиллерийскими снарядами, сожгли склад прессованного сена и прессовальную машину. Было уничтожено также 4 склада с зерном, 6 вагонов со снаряжением, 9 автомашин, 3 мотоцикла, захвачено много оружия и обмундирования. Одновременно 3-й батальон полка (командир П. И. Звездаев) атаковал станцию Веремейки. Операция также прошла успешно. Были уничтожены 2 дзота, операционное отделение станции, телефонно-телеграфная связь, сожжено караульное помещение, во многих местах подорваны пути и переводные стрелки, убиты 13 гитлеровцев.

20 июня 1943 г. партизаны 64-й бригады имени В. П. Чкалова (командир Н. Н. Розов) разгромили гарнизон станции Фаличи на ветке Слуцк-Осиповичи, вывели из строя входные стрелки, взорвали железнодорожный мост, на протяжении 0,5 км повредили полотно дороги. В ночь на 25 июля 1943 г. отряд имени А. В. Суворова (командир В. Г. Карась) Полесской области совершил налет на станцию Авраамовская, ветки Хойники-Василевичи. Партизаны разбили гарнизон, взяли в плен коменданта, захватили транспорт и склад с продовольствием. Отряд пополнился 136 сербами, насильственно мобилизованными гитлеровцами для ремонтных работ[325]. Кроме Авраамовской, в июле-августе 1943 г. партизанами Беларуси было произведено 8 нападений на станции, в большей части успешно проведенных (Бостынь, Дятловичи, Коханово, Крулевщизна, Несета, Янов-Полесский), 6 из них приходятся на южное направление.

Поскольку на железных дорогах противник использовал паровую тягу, то для нормальной работы паровозов требовалось беспрепятственное снабжение их водой на станциях и в других линейных пунктах. Поэтому партизанам и подпольщикам ставились задачи по выведению из строя водокачек и других пунктов водоснабжения. С этой целью ЦШПД был разработан специальный план «Пустыня», по которому осенью 1943 г. партизанами на всех линиях было разрушено 43 водокачки [326].

В ночь на 30 июля 1943 г. бригада имени К. Е. Ворошилова (командир М. П. Онипко) Гомельской области провела смелую операцию по подрыву водокачки на станции Прибор, между Речицей и Гомель, где немцы, опасаясь налетов советской авиации на Гомель и Речицу, производили заправку эшелонов водой. Диверсионная группа Николая Крючкова, предварительно тщательно разведав подходы, приняла решение действовать с наступлением сумерек. Ночью, преодолев ползком открытое расстояние, партизаны проникли в здание, быстро установили пятикилограммовую мину и подожгли бикфордов шнур, а затем выбежали из здания. Когда часовой произвел выстрел, было уже поздно. Здание взлетело в воздух[327].

Активизация деятельности партизан на коммуникациях врага была одной из главных задач движения. Белорусские историки установили, что в среднем партизаны ежедневно производили 36 диверсий, 32 из которых задерживали движение[328]. Эффективность боевых действий на железнодорожных коммуникациях группы армий «Центр» в направлении фронта прослеживается следующими показателями: в апреле 1943 г. прошло 1033, в августе -991, в ноябре – 798 эшелонов. Немцы вынуждены были значительно (в разы) увеличить количество восстановительных поездов (на железнодорожной линии «Минск» весной 1943 г. было задействовано 33 восстановительных поезда, летом их стало 78)[329].

7 июля 1943 г. партизаны Полесского соединения совершили нападение на эшелон противника, идущего на восток. В результате было убито 150 немецких солдат и офицеров, партизаны потеряли 23 человека, в том числе командира соединения Ф. М. Языковича[330].

Не имея достаточно минно-подрывных средств, партизаны широко использовали простые способы разрушения железнодорожного полотна. Активное участие в таких операциях принимало местное население. Так, узнав о намерении гитлеровцев восстановить движение по линии Орша-Лепель, партизаны совместно с жителями Лепельского и Чашникского районов разрушили железнодорожное полотно на протяжении 40 км. В операции участвовали до 3000 местных жителей. Восстановить движение на этой линии противнику так и не удалось[331].

К лету 1943 г. партизаны вывели из строя почти все узкоколейки. В отчете хозяйственного отдела генерального комиссариата «Белоруссия» от 8 июня 1943 г. отмечалось, что в связи с нападениями партизан движение по узкоколейкам сильно сократилось. И далее предсказывалось: «Надо рассчитывать в ближайшее время на полный выход из строя узкоколейного сообщения»[332].