Воспоминания современников о П. С. Нахимове

Воспоминания современников о П. С. Нахимове

Из статьи лейтенанта В. И. Зарудного о П. С. Нахимове

1855 г.

…Об адмирале Нахимове можно было слышать самые разнообразные толки и суждения, прежде чем судьба выказала свету высокие достоинства этой личности. Разнообразие отзывов будет продолжаться, без сомнения, и после смерти героя, который остался неразгаданным многими. Напрасно будем мы приписывать биографиям значение образцов для подражания. Каждый прокладывает себе путь по-своему, повинуясь влечениям своих природных наклонностей.

Нахимов выходил из разряда людей обыкновенных по своему громадному характеру и силе воли. Необыкновенная деятельность, светлый ум, отличавшийся оригинальным, практическим направлением. Ошибается тот, кто называет его человеком простым и подражателем. Павел Степанович вовсе не был так прост и так подражателен, как он сам старался выказаться большинству.

Направление у него было вполне самостоятельное, независимое от влияния наставника; слово это мы понимаем исключительно в специальном значении, а никак не в нравственном. Кто служил долгое время под личным начальством Павла Степановича и был коротко с ним знаком, тот никогда не согласится с автором статьи, из которой можно понять, что Павел Степанович был когда-нибудь нравственным мучеником.

Имя Нахимова не нуждается в защите; мы высказываемся, удовлетворяя своей потребности поделиться мыслями о таком близком для каждого из нас предмете, и совершенно отказываемся от права критика и биографа, сознаваясь откровенно в своей неспособности и неопытности на литературном поприще.

Встречая препятствия на пути жизни, Павел Степанович непоколебимо следовал к предназначенной великой цели, вполне сознавая свое могущество, и, как Джервис[146] русского флота, он, больше чем кто-нибудь другой, способствовал образованию типа русского матроса и морского офицера.

Под личиной простака и старого моряка он, живя на берегу, сближался и даже дружился с молодежью, страстно любил спорить и толковать о морском ремесле, с удовольствием прислушивался на Графской пристани Севастополя к критическим суждениям об управлении судами и в особенности шлюпками под парусами. Понимая совершенно дух русского простолюдина, он умел сильно действовать на матросов и всеми силами старался вселить в них гордое сознание великого значения своей специальности.

Это сближение сановника с толпой было понято различным образом; многие слова и выходки Павла Степановича принимали буквально; отсюда произошли разные анекдоты, истинные и вымышленные, которые вредили ему во время жизни. Начали говорить: Павел Степанович устарел, отстал от века; причина: вчера он встретился на Графской пристани с мичманом NN и спросил его, где он служит; тот отвечал, что на пароходе.

«Не стыдно ли вам, г. NN, в ваши лета на самоваре служить». Эта выходка, подхваченная с истинным восторгом веселой молодежью, многими была понята и истолкована превратно. Неужели Павел Степанович называл пароходы самоварами, желая выразить преимущество парусных судов перед паровыми? Кому не понятно, что молодой морской офицер должен начать свое служебное поприще на мелком парусном судне, которое, по справедливости, до?лжно назвать колыбелью моряка.

Говоруны Графской пристани называли Михаила Петровича Лазарева также устарелым, потому что он любил тендера, как будто Лазарев не знал всех недостатков тендера, как мореходного судна.

Пользуясь кампанией в море, Павел Степанович обнаруживал такую деятельность, которая дается в удел немногим. Строгость его и взыскательность за малейшее упущение или вялость на службе подчиненных не знали пределов. Самые близкие его береговые приятели и собеседники не имели минуты нравственного и физического спокойствия в море: требования Павла Степановича возрастали в степени его привязанностей. Можно было подумать, что его приближенные люди ему совершенно чуждые, и которых он сильно притесняет. Постоянство его в этом отношении и настойчивость были истинно поразительны.

Не осмеливаясь осуждать покойного адмирала за подобный способ действовать на подчиненных, позволим себе заметить, что, вероятно, побудительною причиною была ненасытная потребность деятельности, которая иногда уклоняет в сторону от главной цели. Неестественная деятельность в продолжение многих месяцев и в особенности напряжение нравственных сил человека, находящегося постоянно настороже, неминуемо ослабляют его энергию.

Можно согласиться с тем, что это хорошая морская школа, но без дальнейших эпитетов. Нравственная морская школа есть выражение совершенно однозначащее честному исполнению своей обязанности человека, служащего где бы то ни было. Бдительный надзор начальника за каждым шагом подчиненных необходим везде и всегда, потому что не все подчиненные одинаково понимают чувство долга…

В адмиральской каюте, за обеденным столом, Павел Степанович снова делался общим добродушным собеседником; имея веселый нрав, он отличался гостеприимством русского человека, любил угостить тех, которым от него сильно доставалось на службе, и развеселить общество своей живой, занимательной беседой.

Выговоры и замечания Павла Степановича, впрочем, не были очень тягостны, потому что они всегда имели отпечаток добродушия; после первой вспышки, выраженной очень просто и лаконически, не задевая глубоко за живое, что свойственно менее опытным начальникам, он через несколько времени старался смягчить впечатление молодого человека разными сентенциями в таком роде: «Как же это, г. NN, у вас сегодня брам-шкоты не были вытянуты до места.

Это дурно; вы никогда не будете хорошим адмиралом. Знаете ли, почему Нельсон разбил французско-испанский флот под Трафальгаром?» – «Артиллерия у него была хорошая». – «Мало того, что артиллерия была хороша; этого мало-с. Паруса хорошо стояли, все было вытянуто до места; брамсели у него стояли, конечно, не так, как у вас сегодня; французы увидели это, оробели – вот их и разбили». Мичман NN, конечно, не пропустил случая рассказать в кают-компании, что Павел Степанович приписывает успех Трафальгарского сражения вытянутым до места брам-шкотам.

Команда под руководством Павла Степановича быстро развивалась и знакомилась с своим делом. Строгий до крайности за вялость, он умел привязывать к себе матросов; никто лучше его не умел говорить с ними; немногие знают, какое таинственное влияние он имел не на одни суда, которые носили флаг его, а на многие другие, независимо от влияния начальника дивизии. Знают это немногие, потому что истинное достоинство, как всякая добродетель, не любит выставлять себя наружу, а остается скрытым до тех пор, пока добросовестный историк выработает его из лабиринта ветхих материалов.

Из воспоминаний о Нахимове участника обороны Севастополя контр-адмирала В. А. Стеценко

4 апреля 1871 г.

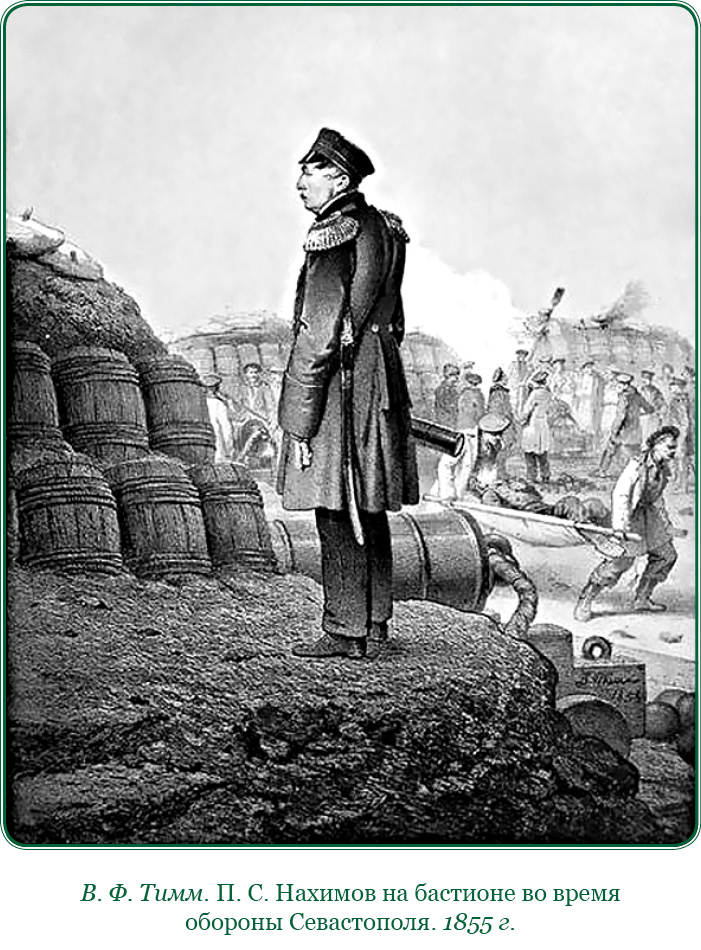

Нельзя… достаточно сильно выразить того значения, которое имел адмирал Нахимов в эти трудные для Севастополя минуты. Не взывая в приказах ни к геройству, ни к мужеству моряков, он поддерживал в них последнюю энергию простым, но самым действительным способом: он сам поступил на бастионы, как по справедливости можно выразиться, ибо он ежедневно туда являлся, умышленно или нечаянно останавливался для отдачи приказаний и расспросов на самых открытых и опасных местах, а когда ему замечали, что здесь бьют, то он отвечал что-нибудь в роде того, чтобы пустяков не говорили, что из пушки в человека целить не станут и тому подобное.

Останавливаться для беседы в таких местах, конечно, было не очень приятно, многие находили это странным, но если адмирал делал это умышленно, то расчет его был верен. Из трех способов действовать на подчиненных: наградами, страхом и примером, последний есть вернейший.

Результат выходил тот, что, делая это ежедневно в продолжение нескольких месяцев, адмирал вселял убеждение, что жертвовать собою для исполнения долга – дело самое простое, обыденное, и, вместе с тем, в каждом являлась какая-то уверенность в своей собственной неуязвимости. Имевший с адмиралом ежедневное дело И. П. Комаровский (бывший смотритель госпиталя) рассказывал мне, что, придя однажды по службе, он был встречен адмиралом вопросом: «Видали ли вы подлость?»

Думая, что это относится к какой-либо неисправности, И. П. Комаровский ожидал разъяснений; адмирал, повторив свой вопрос, сказал: «Разве не видели, что готовят мост через бухту?» Другой офицер Г., начальник бастиона, при посещении адмирала доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать его в тыл. «Что ж такое? – спросил адмирал и потом в виде одобрения сказал – Не беспокойтесь, господин Г., все мы здесь останемся». Такие и подобные идеи, высказанные то там, то здесь, ясно показывают, что другого исхода, как стоять и умереть в Севастополе, адмирал не видел.

Но, невзирая на эти малоутешительные слова, появление адмирала на бастионах всегда приносило какое-то успокоение и примирение с своим положением, потому что все видели в нем самом не только человека с полным самоотвержением и полной готовностью умереть для своего долга, но и все знали, что адмирал не пожалеет ни трудов, ни себя не только для того, чтобы уменьшить потери и сохранить жизнь и здоровье подчиненных, но для доставления личных удобств каждому.

С того момента, когда при выходе из Севастополя кн. Меншиков поручил адмиралу защиту Южной стороны, он не переставал быть самым верным представителем той мысли, что Севастополь нужно каждому отстаивать всеми силами; с своей стороны, он это исполнил до фанатизма, жертвою которого он и сделался, но фанатизм этот был направлен к славе и пользе государства и был полезен потому, что он сообщился многим и в высшей степени способствовал тому, что при многих неблагоприятных обстоятельствах моряки до конца осады оставались теми же, какими явились вначале, и заслужили себе почетное место в истории.

Со смертью адмирала Нахимова, хотя не было никаких громких выражений печали потому, что тогда демонстрации не были еще в обыкновении, но всеми чувствовалось, что недостает той объединяющей силы и той крепости убеждения в необходимости держаться до крайности.

Хотя оставались еще весьма почтенные и уважаемые личности, но они не могли заменить Нахимова. Тотлебен был сам сильно ранен; кн. Васильчиков и Хрулев пользовались большою популярностью, первый более между офицерами, а последний и между офицерами и между солдатами, но ни популярность эта, ни их значение и влияние не имели такой всеобщности, как влияние Нахимова.

В продолжение сорока лет все действия и жизнь адмирала были постоянно на виду у подчиненных и начальников в своем морском сословии, а в 10 месяцев осады весь гарнизон – и моряки и сухопутные – успели хорошо узнать и усвоить себе и наружность, и мысли, и открытые действия адмирала, а без этой способности быть скоро понятым массою можно достигнуть только временной так называемой популярности, и то между офицерами, но ни авторитета, ни нравственного влияния на массу, столь необходимых начальнику и с которыми он может быть уверен, что не только его слова, но его взгляд будут поняты так, как он хочет.

Из воспоминаний Л. А. Ухтомского о П. С. Нахимове

…Павел Степанович Нахимов, будучи строг и взыскателен по службе, в то же время был очень добр и заботлив о своих подчиненных – офицерах и матросах. Корабельные чиновники, шкипер, комиссар и другие были им почтены: им были даны и рабочие, и экономические материалы, чтобы построить дома.

Нахимов про них говорил: «Они заведуют большим казенным имуществом на десятки тысяч рублей; жалованье же получают маленькое. Так, чтобы они не крали и были не только исправны, но и ретивы, нужно поддержать их».

Заботливость Нахимова о матросах доходила до педантизма: ни за что, например, не позволялось потребовать матроса во время отдыха или посылать на берег шлюпку без особой надобности.

Нахимов был холостой и всегда восставал против того, чтобы молодые офицеры женились. Бывало, ежели какой-либо мичман увлечется и вздумает жениться, его старались отправить в дальнее плавание для того, чтобы эта любовь выветрилась.

«Женатый офицер – не служака», – говаривал адмирал.

Особенно же сердечность Павла Степановича высказалась во время Севастопольской обороны.

Помню, как Нахимов в походе на фрегате «Коварна» сделал мне замечание за то, что моя «десятка» плохо выкрашена или уключины были не в порядке.

Характеристика Нахимова будет неполная, ежели мы не коснемся, хоть вкратце, состояния Черноморского флота того времени.

Всеми экипажными командами обращалось большое внимание на пищу матросов. Экипажные хутора, где выращивались разные овощи, находились на берегу Южной бухты, как раз против северных укреплений и ниже. Они были отличны. Между ними первое место занимал хутор 42-го экипажа, где был тогда командиром Вукотич. На одном бриге, например, пробовали из тех же рационов делать два и три кушания. Чай казенный тогда еще не полагался.

Денег у матросов было много, так называемых «масляных», и некоторые матросы, уходя в отставку, уносили с собой по нескольку сот рублей.

Были мелкие суда, на которых совсем не употреблялись деньги.

Перейдем к гонкам гребных судов.

Сколько бывало приготовлений, например, при состязании вельботов! Некоторые офицеры даже смазывали подводную часть их портером – по примеру английских моряков.

Или также гонки гребных судов под парусами, тогда старались проходить под кормою адмиральского корабля, чтобы при этом все было исправно до мелочей.

А мелкие суда прямо щеголяли своими маневрами и уборкою парусов.

Мне памятен бриг «Орфей» под командою Стройникова и старшего офицера Шестакова, когда этот бриг, пройдя Графскую пристань Севастополя, тотчас же весь рангоут убрал по-зимнему, и команда, забрав койки, с песнями ушла в казармы.

Также помню, как корвету Завадовского[147] велено было с 24 или 48 человеками команды с зимнего положения все принять и выйти в море – в наблюдательный пост.

Надо заметить, что перед войною весь наш флот был на рейде и суда по очереди выходили для практики и наблюдений в море.

Сколько нужно было при этом искусства, чтобы все вышло хорошо.

Все это перетолковывалось и обсуждалось потом, по вечерам, на Графской пристани морскою публикой.

Также интересовались: видел ли Павел Степанович Нахимов и что сказал?

Вообще, это четырехмесячное плавание с Нахимовым осталось мне памятным: все суетились, волновались из-за пустяков и, как говорится, лезли вон из кожи.

Бывало, перед авралом снимались батарейные трапы для того, чтобы по свистку люди быстрее лезли наверх; а отстающих боцмана подгоняли линьками. Все смотрели в оба, чтобы не получить выговора от адмирала.

Припоминаю такой случай: при спуске брам-рей и брам-стеньг Нахимов остался недоволен грот-марсом и, съезжая на берег, приказал двадцать раз кряду поднять и спустить брам-рей и брам-стеньгу. Особенно досталось салинговым, которым приходилось бегать по вантам вверх и вниз, едва переводя дух.

Во время адмиральского обеда или при других случаях Павел Степанович объяснял нам, молодым офицерам, что требовательность и строгость на службе необходимы, что только этим путем вырабатываются хорошие матросы. Он говорил еще, что необходимо, чтобы матросы и офицеры были постоянно заняты; что праздность на судне не допускается и что ежели на корабле все работы идут хорошо, то нужно придумать новые (хоть перетаскивать орудия с одного борта на другой), лишь бы люди не сидели сложа руки.

Офицеры, по его мнению, тоже должны были быть постоянно занятыми; если у них есть свободное время, то пусть занимаются с матросами учением грамоты или пишут за них письма на родину…

«Все ваше время и все ваши средства должны принадлежать службе, – поучал меня однажды Нахимов. – Например, зачем мичману жалование? – Разве только затем, чтобы лучше выкрасить и отделать вверенную ему шлюпку или при удачной шлюпочной гонке дать гребцам по чарке водки… Поверьте-с, г. Ухтомский, что это так!

Иначе офицер от праздности или будет пьянствовать, или станет картежником, или развратником. А ежели вы от натуры ленивы, сибарит, то лучше выходите в отставку! Поверьте, я много служил, много видал и говорю это вам по опыту. Я сам прошел тяжелую служебную школу у Мих[аила] Петровича] Лазарева и за это ему очень благодарен, потому что стал человеком».

«А школа эта была тяжелая, – продолжал Нахимов. – Например, мы были с Лазаревым на фрегате три года в кругосветном плавании. Мы, гардемарины[148], исполняли все матросские работы. И раз за упущение или непослушание приказано было обрезать выбленки на бизань-вантах, и мы, гардемарины, должны были снова идти на марс и продолжать учение».

…В понятиях адмирала Нахимова, хорошо знавшего морское дело, корабль был предметом одушевленным, где всякий знал свое место, начиная от капитана до юнги.

Подобного идеала в Черноморском флоте можно было достигнуть лишь при продолжительном плавании и при несменяемых командах, когда ротные командиры шли в поход со своими людьми.

Не то было впоследствии, когда один мичман заведовал четырьмя ротами.

Матрос знал, что с него хотя и взыскивают, но за него всегда, в случае нужды, и заступятся…

Без любви же к морю, по его мнению, немыслимо было любить и морскую службу…

Однажды во время кампании, за адмиральским обедом, когда Нахимов при мне говорил о взглядах и идеалах иностранных моряков, кто-то из присутствующих рассказал, что Константин Николаевич во время морского путешествия своего был в гостях в Мальте у английского адмирала Паркера и, между прочим, спросил, с какого дня тот считает себя счастливым? «О, – отвечал англичанин, – я считаю себя счастливым с того дня, когда мы после наполеоновских войн на шпиле [вертикальном вороте] флагманского корабля делили призы и мне достался, на мою долю, полный миллион фунтов стерлингов».

На это Павел Степанович заметил: «Что это за счастье, ежели подумать, сколько пришлось сжечь неприятельских транспортов, сколько погубить людей для того, чтобы одному адмиралу получить плату в миллион фунтов стерлингов!.. Что же получили подчиненные его?! Помилуйте! Это мыслимо только в разбойничьем государстве, где все совсем не прельстило бы русского адмирала, например, М. П. Лазарева… Вот было бы лестно идти драться с неприятелем, когда ваши корабли в боевой готовности, когда вы уверены в своих офицерах и командах… Да, это я понимаю!.. И когда после одержанной, славной победы вы можете с гордостью сказать, что исполнили свой долг…»

К характеристике Нахимова прибавим, что он всегда участвовал в экзаменной комиссии мичманам, задавая сам им разные вопросы из морской практики, что и заносилось им в его памятную книжку, а в собрании флагманов и капитанов принималось в расчет при назначении офицеров в предстоящее плавание.

О Морском офицерском собрании адмирал очень заботился, как один из старших: обед там бывал хороший, недорогой; азартные же игры и ночные засиживания не допускались.

Наш фрегат «Коварна» простоял в Новороссийске более месяца: нам предстояла трудная работа – поднять затонувший тендер «Струя».

Зима предыдущего года была очень бурная. У берегов Кавказа и Новороссийска свирепствовала бора с морозом. Суда, стоявшие на рейде, заковывало толстым слоем льда. И счастливы были те, кто мог или уйти в море, или расклепать якорные цепи и выброситься на берег!..

Тендер «Струя» не был в состоянии сделать то или другое и весь обледенелый через несколько суток ужасного положения затонул со всей командою. Над поверхностью воды можно было видеть салинг и клотик, как бы могильный крест. Конечно, будь на рейде несколько бочек и мертвых якорей – такого несчастья не могло бы случиться.

Для подъема тендера пришлось ожидать привода шаланд и водолазов из Севастополя.

Окончив эту работу, мы выходили в море – крейсировать и осматривать берега, ближайшие бухты – нет ли военных контрабандистов, а, увидя где-нибудь на берегу вытащенную чектырму, разбивали ее ядрами.

Во время этой кампании мне часто приходилось бывать за адмиральским столом у Нахимова.

Обед был хороший, вкусный и разнообразный, а вино – неизбежная марсала. Разговоры велись служебные. Конечно, говорили только старшие. Старые лейтенанты вступали в разговоры и даже иногда спорили с адмиралом, а мы, молодые мичманы, молчали и слушали…

Между современными ему русскими адмиралами Нахимов высоко ставил (считая его идеалом моряка) Михаила Петровича Лазарева, бывшего в то время главным командиром.

Лазарев в тридцатых годах, будучи назначен в Черное море, перевел к себе выдающихся офицеров – Путятина, Вл. Истомина, Нахимова, Шестакова, Унковского и многих других.

Эти офицеры были вполне учениками его, Лазарева. В свою очередь, они давали тон остальным морякам.

Таким образом и составилась та блестящая школа черноморских моряков, те стойкие морские команды, которые так отличились во время знаменитой обороны Севастополя.

После наполеоновских войн и во время сближения нашего с Англией в последнюю послано было несколько молодых людей для практики в английском флоте, в том числе и М. П. Лазарев.

Сохранилось в памяти людей, как Лазарев впоследствии геройски отстаивал свою самостоятельность в качестве командира компанейского корабля у знаменитого Баранова, в Северо-американской компании[149]. Затем он командовал фрегатом «Надежда»[150] и в продолжение трех лет совершил кругосветное путешествие. На этом фрегате было несколько гардемаринов, в том числе и Нахимов. Рассказывая об этом интересном плавании во время нашей кампании, Павел Степанович говорил, что это было трудное плавание, что гардемарины обучались на бизань-мачте, а во время парусных маневров ставили и убирали крюйсель.

Тут-то однажды по жалобе на гардемаринов старшего офицера Лазарев велел на вантах обрезать выбленки и затем послал гардемаринов на марс – продолжать учение. На берег гардемарины съезжали только наливаться водою, делать промеры или обучаться на гребных судах…

«Биография М. П. Лазарева была бы весьма поучительна для наших моряков, если бы нашлись люди, которые ее разработали бы», – говорил Павел Степанович.

К сожалению, за подобный труд, кажется, еще никто не брался.

Эти месяцы плавания под флагом Нахимова явились временем, когда я мог его видеть близко.

К тому же плаванию относится рассказ В. И. Зарудного под заглавием «Фрегат “Бальчик”».

К сожалению, этой статьи талантливого рассказчика нет у меня под рукою.

Со времени этого плавания прошло еще несколько лет. К России приближалась грозная Крымская кампания – кампания, убийственная для Черноморского флота. Во время нее мы, моряки, еще более сблизились с Нахимовым, на которого мы смотрели с особым уважением и любовью.

…Припоминаю, что после Синопской победы, когда Черноморский флот стоял на рейде Севастополя под флагом адмирала Корнилова, я увидел однажды Нахимова, прогуливающегося на Графской пристани с зрительной трубкой подмышкою. Я поздоровался с Павлом Степановичем, и он сам завел разговор о том, что? на каком судне по его замечанию делается.

«Вот-с, г. Ухтомский, – с горечью в голосе оказал мне Нахимов. – Я теперь, как курица, которая вывела утят, бегает по берегу и смотрит с берега, как они плавают»…

Известно, что после Синопской победы император Николай I щедро наградил моряков: адмирал Нахимов получил орден Св. Георгия 2-й степени; командиры судов были тоже награждены, а все офицеры получили следующие чины.

По поводу наград чинами Нахимов выражался, что этого не следовало делать; что такое производство только вызовет путаницу по службе, ибо морской офицер обязательно должен пройти все чины, согласно положению, «без выскочек», а иначе он будет лишним балластом во флоте.

В Синопском сражении, к сожалению моему, я не участвовал, будучи командирован в то время к берегам Кавказа, почему и никаких личных подробностей о нем сообщить не могу. Знаю только, что Павел Степанович не любил об этом бое рассказывать, быть может потому, что заслугу победы хотели отдать Корнилову, который, спеша в Синоп с отрядом пароходов и с приказом принять начальство над флотом, прибыл поздно, пароходы наши пришли к концу сражения.

Кроме того, Нахимов не любил касаться Синопского боя, во-первых, из-за врожденной скромности, а во-вторых, потому, что полагал, что эта победа заставит англичан употребить все усилия для того, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот. Он был убежден, что благодаря Синопской победе невольно сделается причиною, которая ускорит нападение союзников на Севастополь.

Между прочим, про Синопское сражение передавали, что велено было кормовые флаги прибить гвоздиками, чтобы перебитый фалик не означал еще, что флаг спущен. Главная потеря во время сражения на судах была тогда, когда по диспозиции «завози шпринги» не велено было стрелять, и лишь потом, когда шпринги были уже вытянуты, начался наш убийственный огонь.

Во время самого боя, когда пороховой дым застилал небо, мешая и смотреть и говорить, Нахимов послал сигнальщика – принести стакан воды из адмиральской каюты. Возвращая стакан матросу, Павел Степанович заметил ему: «Смотри, не разбей! Это мне подарок Михаила Петровича Лазарева». Потом немало смеялись над матросом, когда он, желая уберечь стакан, так крепко сжал его в руках, что тот раздавился.

Нахимов рассказывал, что когда уходили из Синопа, то было свежо, а многие корабли имели большие повреждения. Между прочим, Кутров, командир корабля «Три святителя», делает сигнал: «Не могу идти!» Получается адмиральский ответ: «Возвратиться в Синоп». Ну, и корабль справился, благополучно вернувшись в Севастополь…

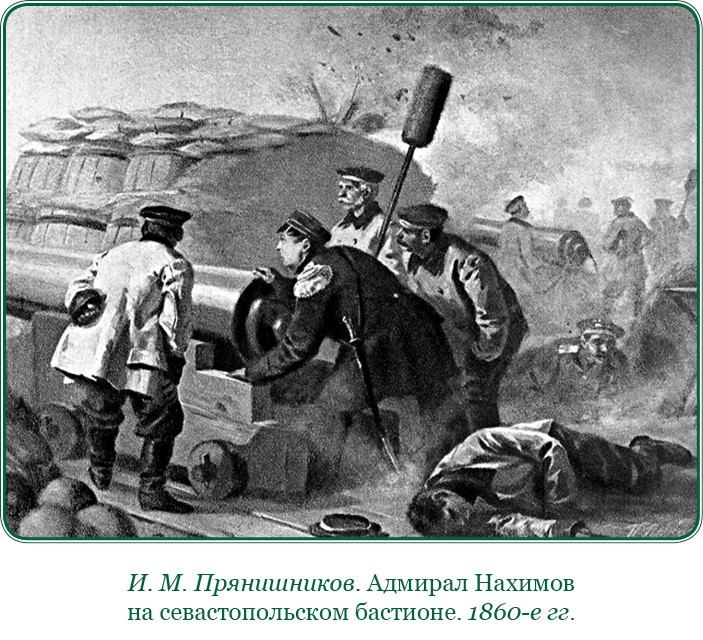

Во время обороны Севастополя адмирал Нахимов, будучи назначен помощником начальника Севастопольского гарнизона генерала Остен-Сакена, а вскоре и командиром Севастопольского порта, бывал повсюду.

Как адъютант штаба, припоминаю, что переписки он терпеть не мог, а запросов министерства просто боялся.

В это время Павла Степановича можно было назвать душою обороны: он постоянно объезжал бастионы, справлялся кому что надо – кому снаряды, кому материалы на блиндажи, кому артиллерийскую прислугу и проч. Нужно было постоянно торопиться, чтобы за ночь исправить то, что разрушил днем неприятель. Он настоял на том, чтобы матросам, находящимся на береговых батареях, привозилась морская провизия, впоследствии ее выдавали и солдатам, поставленным к нашим орудиям взамен все убывавших матросов.

Квартира адмирала преобразилась в лазарет для раненых морских офицеров; личные же деньги его шли на помощь отъезжающим семействам моряков. И бывало для каждого бастиона большим удовольствием видеть у себя адмирала. Служащие на батареях при его посещениях показывали ему «фарватер», т. е. те тропинки, по которым меньше падали неприятельские бомбы…

Припоминаю, между прочим, 6 июня, когда генералом Хрулевым был блистательно отбит штурм на Малахов курган и на батарею Жерве…

Во время упоминаемого штурма был момент, когда на Малахов курган, где находился Нахимов, ворвались французы и их нужно было выбивать штыками. В общей свалке нельзя было найти ротных и батальонных командиров. Солдаты, кажется Севского пехотного полка, толпятся, без команды не идут вперед. Тогда адмирал Нахимов приказал своим адъютантам – Фельдгаузену и Колтовскому – повести полк в штыки.

Но смерть караулила уже Нахимова, и ему суждено было сложить свою голову там, где пали Корнилов, Истомин и многие другие моряки.

Кажется, это было в конце июня – в тот период обороны, когда неприятель особенно обратил свои удары на Малахов курган. Адмирал поехал туда, взошел на бруствер для того, чтобы лучше рассмотреть, откуда сильнее бьет француз, где надо прибавить орудие, где усилить стрелков, ибо французы траншеями уже подошли к нашему рву.

Несмотря на предостережение начальника бастиона, Павел Степанович смотрел в зрительную трубу, и этот блестящий предмет был заметной мишенью: неприятельская пуля попала адмиралу в висок, остановившись в задней части черепа. Он упал, к общему нашему ужасу и огорчению. Его перенесли на Северную сторону, положили в лазарет, где два дня он пролежал, не приходя в сознание, и тихо скончался.

Хоронили Нахимова в Михайловской церкви торжественно, насколько позволяли боевые обстоятельства. Гроб его покрыт был простреленным кормовым флагом с корабля «Императрица Мария», на котором адмирал находился в Синопском сражении.

Так умер герой флота. Вечная ему память!

А вот несколько эпизодов из того времени обороны Севастополя, когда жив еще был Нахимов.

Павел Степанович обходил больных в госпитале. Одному матросу в это время отнимали ногу.

– Ваше превосходительство! – проговорил он.

– Чего тебе нужно? – спрашивает адмирал.

– А ведь это они нам за Синоп отплачивают?

– Правда, за Синоп.

– Ну, уж и задал же я им Синоп! – ответил матрос, сжимая кулак.

– Ваше превосходительство! – кричал другой, весь обожженный, Нахимову. – Вы меня не узнали?

– Да тебя трудно, братец, узнать! У тебя все лицо сорвано.

– Я фор-марсовой с «Двенадцати апостолов». Явите милость, позвольте опять на батарею!

– Да как же тебе идти в таком виде?

– Нет, уж позвольте! А не то в халате уйду!

Уважил его просьбу, бравому матросу сделали маску на лицо, и он отправился на позицию.

Одного матроса, Рабочего экипажа, ранили в лицо. Когда его привели в госпиталь, то жена его уговаривала его не ходить больше на батарею.

– Молчи, баба! Не твое дело! – ответил тот.

Но жена все продолжала уговаривать.

– Ну, ежели ты еще будешь надоедать, – сказал он, рассердившись, – то я и тебя возьму с собой.

И он стал торопиться к своему орудию.

Один боцман, находясь комендором у орудия на батарее, стрелял целый день, чтобы сбить неприятельское орудие. К вечеру ему оторвало ногу. Когда его несли на перевязочный пункт, то он обратился к оставшимся товарищам со следующими словами:

– А вы скажите Сеньке, чтобы он непременно сбил орудие; а не то я приду и накладу ему!

Один матрос носил снаряды к орудию. Когда он нес снаряд, то его дорогой сильно ранило. Он не бросил кокор, а добежал до орудия, отдал снаряд и только тогда закричал не своим голосом:

– Носилки мне, носилки.

Таков был дух черноморских моряков. Его умели внушить им ученики Лазарева…

Вот, на стене моего кабинета, пока пишу, висит портрет адмирала Нахимова: строгое и суровое выражение лица. Но у Павла Степановича смех был добродушный и, вообще, вместе со строгостью в нем было много добродушия…

Из воспоминаний адъютанта П. С. Нахимова П. Я. Шкота о деятельности адмирала в обороне Севастополя

Я отправился из Симферополя в Севастополь с открытым фельдъегерским листом, и, о Боже мой, какие испытания надо было перенесть на этой дороге: каждая станция была буквально завалена проезжающими ранеными; приходилось валяться на полу, вповалку, по несколько дней. Дорога завалена дохлыми волами, сломанными фурами с провиантом, обмундировочными вещами, сеном; лошади изнуренные, еле-еле подвигаются шагом, – и это мучение, на 60-ти верстах расстояния, продолжалось более семи дней!

Наконец, дотащившись до Северной стороны Севастополя, где впервые познакомились с шальными бомбами и ракетами, залетавшими на Северную сторону, причем было убито несколько человек; это было первое знакомство с удовольствиями Севастополя. Наконец, через полдня по приезде удалось переправиться в Севастополь. Прибыв в него, прямо с перевоза я отправился представиться герою Синопа и Севастополя – адмиралу Павлу Степановичу Нахимову.

Его не было дома: он был на бастионах. Возвратясь часа через четыре, тотчас же принял меня… и сказал: «Очень сожалею, что ваша судьба привела вас в таком положении в наш любезный Севастополь, который в настоящее время, как вы могли уже сами убедиться, находится не в очень хорошем положении. Назначить вас на батареи, где вы будете младше всех, я нахожу неудобным. Я и все севастопольцы сочувствовали вашему несчастию.

Я вас оставлю при себе, и вы будете моим спутником. Умеете вы ездить верхом?» – «Немножко, ваше превосходительство». – «Ну и прекрасно; значит, мы будем оба одинаковые ездоки. Постарайтесь поместиться поближе; у вас, кажется, есть брат в Севастополе?» – «Он теперь ранен и находится в госпитале, но ничего – не опасно». – «Он молодец. Вероятно, вы поселитесь у него на квартире; она недалеко от меня. Отдохните до завтра и утром приходите.

Мы поедем по бастионам, чтобы вас познакомить как с местностью, так и с начальствующими лицами, которые, хотя по фамилии и знают вас все, но нужно, чтобы они знали вас и в лицо, так как вам придется и днем и ночью передавать мои приказания. Ну, так до свидания».

Такой прием был бальзамом для наболевшего сердца, и все труды, все невзгоды и несправедливости были забыты. Я жил под влиянием теплого сочувствия и постоянного внимания, оказываемого мне нашей знаменитостью, адмиралом П. С. Нахимовым.

Одно воспоминание о благородной личности адмирала Нахимова воодушевляет, и как теперь раздается в ушах восторженное «ура!» всех войск при появлении его на бастионе. Я не стану описывать ход всей обороны, об этом уже писано много и почти все известно, сообщу только то, чему сам был свидетелем. Да, я был свидетелем беспредельной любви к Нахимову всего войска, и в этом была главная причина его магического влияния на весь Севастопольский гарнизон.

Кажется странным, невероятным, чтоб одна личность могла иметь такое влияние на десятки тысяч людей, чтоб в течение стольких месяцев заставлять жертвовать жизнью с таким самоотвержением, как это было при обороне Севастополя. Он покорял сердца не одной своею храбростью и геройским спокойствием, но еще более прекрасным, благородным сердцем своим. Он был друг каждого своего подчиненного и готов был сделать для каждого все, что только мог; был справедлив, честен, бескорыстен, ласков и обходителен со всеми – от высших до низших; обращал постоянное внимание на нужды подчиненных.

Известно, как помещались офицеры на бастионах; они жили в землянках, полных всякими насекомыми. Нахимов посылал офицерам свое белье, посылал вино, чтобы пить с водою для уменьшения расстройства желудка, которое было одной из главных болезней на бастионах. Капли Иноземцева, которых пользу он испытал на себе, рассылались им в большом числе пузырьков на бастионы; он даже деньгами своими снабжал нуждающихся. Он постоянно отдавал последний долг убитым на бастионах, для чего ездил на бастионы часто под самым убийственным огнем неприятеля.

Часто, проезжая на бастионы мимо маленькой церкви, в которую сносили убитых с ближайших бастионов, он давал деньги, чтобы поставить к каждому убитому по три свечи, как это обыкновенно делается, и часто приезжал в эту церковь на панихиды; такие поездки требовали, можно сказать, самоотвержения, так как делались под неприятельскими штуцерными пулями. Все это, вместе взятое, и было причиной, что Нахимова, можно оказать, боготворили все подчиненные и что появление его на бастионах сопровождалось таким общим восторженным «ура!».

Павел Степанович обращал внимание не только на матросов, но и на солдат, которые также обожали Нахимова, как за его приветливость, так особенно за то, что он обращал особое внимание на довольствие солдат и по его ходатайству улучшался быт солдат, которые часто бывали в весьма плохом положении. Так, например, однажды приехал Нахимов на один из бастионов, который очень пострадал от неприятельской пальбы, и для исправления его было послано значительное число войск.

Люди работали в шинелях, день был очень жаркий. Нахимов и говорит им: «Что это, молодцы, вы работаете в шинелях? Ведь вам жарко; снимите шинели и работайте, вон как матросы работают, в рубашках». Только некоторые сняли шинели. Нахимов опять говорит: «Что же вы не снимаете шинели? Ведь вам будет легче работать». На это отвечают: «Мы, ваше высокопревосходительство, шинелей снять не можем». – «Отчего?» – «У нас нет рубах». – «Как нет рубах? Сними шинель!»

И действительно не было рубахи. Адмирал приказал снять всем шинели, и все не имели рубах. Причина этому была очень простая; обмундировка, как и все доставляемое в Севастополь, была наполовину разбросана в степи по беспутию, и в таком положении находилась большая часть армии. Нахимов принялся за это с своей обыкновенной энергией и добросовестностью, и все это было вскоре доставлено из степи, и солдаты сделались с рубахами и сапогами.

Нахимов постоянно бывал на всех бастионах и часто пробовал пищу солдат и находил, что пища матроса несравненно лучше солдатской; он настаивал, чтобы пищу улучшить, и вследствие этого вышел приказ барона Остен-Сакена по войскам, чтоб от мяса, отпускаемого солдатам, не обрезывать сало для смазки колес, а варить непременно в полном количестве. Вот причина, что войска, можно сказать, обожали Нахимова и что Нахимов имел на них такое магическое влияние.

Нахимов всегда ходил в эполетах, тогда как все ходили в солдатских шинелях. Для Нахимова не было опасных мест, и он очень не любил, когда его останавливали, говоря, что здесь идти сегодня опасно, что неприятель стреляет по этому месту; в таком случае он непременно тут и пойдет, да еще остановится рассматривать местность. Это ставили Нахимову в укор…

Нахимов очень хорошо понимал, что примером своим он поддерживает дух в войсках, как в старших, так и в младших чинах, дух севастопольских защитников, удививших весь свет своей беспримерной доблестью; поэтому, если его предостерегали при других, вслух – он непременно сделает наперекор и пойдет; но предостережение можно было делать не вслух, и тогда оно удавалось.

Например, ежели адмирал останавливался на опасном месте, куда направлена была усиленная стрельба, или смотрел на неприятеля в амбразуру, что бывало особенно опасно, так как лишь только от неприятеля закроется в амбразуре свет стоящим человеком, наверное в эту амбразуру летела штуцерная пуля и заслонившего свет убивала или ранила. На бастионах было известно, за которыми амбразурами неприятель особенно наблюдает и где больше бьют.

Сопутствуя постоянно адмиралу, я применился к нему и говорил ему тихо: «Ваше высокопревосходительство, отсюда смотреть опасно, тут убито уже сегодня столько-то человек». На это всегда адмирал отвечал: «Ну так что же-с?» – «Вас тут убьют». – «Так что же-с? Можно с другого места смотреть», и перейдет на другое место.

Нахимов каждый день ездил по бастионам, а иногда и по два раза в день, и действительно надо удивляться, как его Бог хранил, когда он находился, можно сказать, постоянно под пулями, как на бастионах, так и едучи на них по этой, открытой неприятелю, покатости на Малаховом кургане, или на так называемой Театральной площади, по дороге, прозванной «долиною смерти», или по ущелью, которое вело с Камчатского редута на Малахов курган…

Однажды едет адмирал на Волынский редут; разрывается над ним бомба, и один осколок пролетает над головой моей и ударяет в зад моей лошади, так что она села на задние ноги; следовательно, осколок пролетел над головой в нескольких вершках. Другой раз адмирал шел пешком и остановился рассматривать местность; заметя, что кусты по отлогости преклоняются и отбрасываются в разные стороны, так что делается как бы дорожка, я присматриваюсь и вижу ядро, катящееся прямо под ноги адмирала, смотрящего в другую сторону, разговаривать было некогда, я схватил адмирала за руку и дернул его с такой силой, что чуть оба не упали.

Такой странной выходкой моей адмирал был удивлен и спросил: «Что вы-с?» Тогда я указал на катящееся ядро. Другой раз я сопровождал адмирала к Малахову кургану; на покатости, осыпаемой пулями, лошадь адмирала приостановилась, отчего я очутился несколько впереди его, и в это время пролетает под самым моим носом пуля, так что нос сделался багровым; при этом случае адмирал сказал: «Ну-с, вы пороху уже нанюхались, но не нюхали, чем пахнут пули; а ведь пролети пуля на полвершка повыше, носика вашего не стало бы; вот и уверяйте после, что носика не стало от пули; да и свидетеля могло бы и не быть, так как свидетель этого казуса может быть убит следующей пулей. Однако подхлестните-ка мою лошадь, чтоб она не останавливалась».

Однажды ядро пролетело между ним и мною, так что у адмирала сорвало сюртук со спины, а я был порядочно контужен в спину; адмирал повернулся и оказал: «Слава Богу! Я думал, что вы убиты».

Когда были заняты неприятелем редуты Волынский, Селенгинский и Камчатский, адмирал сказал мне: «Теперь неприятель очень близко, и хотя вы живете через несколько домов от меня, но лучше, чтоб вы были ближе ко мне, чтоб за вами не посылать; сегодня же переберитесь ко мне в кабинет», что, разумеется, и было исполнено, а в ночь в дом, где я жил, влетает бомба, разносит весь дом и убивает всех, кто там был.

…Начинается сильная перестрелка на Волынском, Селенгинском, Камчатском редутах, на Малаховом кургане и вообще по первому отделению. Такая перестрелка удивила адмирала, так как приказом по Севастополю было строго запрещено тратить снаряды напрасно, по крайнему в них недостатку, а приказано беречь их на более нужный случай.

Адмирал немедленно отправляется туда, был недоволен, что не берегут снаряды, говорил даже, что такая пальба доказывает трусость. Между тем неприятель все усиливал пальбу и направил всю свою силу на эту часть укреплений. Незадолго перед тем приехал новый их главнокомандующий Пелисье, давший слово Наполеону во что бы то ни было взять Севастополь; был день рождения Наполеона, и в этот день Пелисье хотел подарить Наполеону Севастополь.

Наш адмирал объехал первый и второй бастионы, Волынский и Селенгинский редуты и приехал, наконец, на Камчатский; в это время неприятель делает нападение, но был отбит и начал отступать. Чтобы остановить отступление, Пелисье открыл пальбу картечью по своим войскам и двинул почти все силы на эти укрепления.

Отступавшие, видя, что по ним открыли пальбу свои, поневоле должны были возвратиться и снова идти на штурм, и почти все легли под названными редутами. При такой схватке и мы имели огромную убыль, и сверх того бомбардировкой почти были уничтожены наши редуты; подкрепленные же силы французов по грудам трупов своих взошли на редуты, и наши остатки отступили к первому и второму бастиону; адмирал же со своими двумя спутниками (я и Фельдгаузен) пошел на Малахов курган.

Между тем по занятии Камчатского редута неприятель пошел на штурм Малахова кургана, впереди которого, шагах в 50, шел адмирал, и что при этом не взяли нас в плен, мы обязаны одному случаю: Пелисье, чтобы придать войскам более энергии, дал им чересчур много водки, и все войска были до того пьяны, что ничего не видели, даже в 50 шагах идущего с двумя спутниками адмирала Нахимова. Таким образом, Нахимов пришел на Малахов курган благополучно, и приход его имел магическое влияние на войска.

Французы лезли уже на курган, перебрасывались каменьями; войска уже изнемогали, но как только разнеслось по кургану: «Ура, Нахимов!», все воодушевилось, каждый, уже изнуренный, обратился в свирепого льва, и французов отбили от Малахова кургана. Это было около 5 час. вечера, и были сделаны распоряжения, как наступит темнота, сделать нападение на редуты и отбить их от неприятеля. Дали знать главнокомандующему; но неизвестно отчего не было приказано идти на штурм, и редуты наши остались в руках неприятеля.

Я увлекся воспоминаниями о Нахимове. А о себе что сказать? Моя служба в Севастополе может быть определена так: я был постоянным спутником Павла Степановича и исполнял все поручения, которые он на меня возлагал. У меня была записная книжка для записывания всех замечаний адмирала при объезде по бастионам; из них по возвращении домой составлялись все распоряжения и те знаменитые приказы по ССевастопольскому гарнизону, которые были душой славной обороны Севастополя.

Книжка эта, в которой были иногда и собственноручные замечания адмирала, к великому моему сожалению, впоследствии пропала при постоянных моих разъездах. Но бесценным для меня памятником севастопольской службы остались письма обо мне Павла Степановича. Первое из них было к барону Остен-Сакену от 9 марта 1855 г.:

«Состоящий при мне мичман Ш[кот] своей полезной и неутомимой службой всегда обращал особое внимание начальства; ныне употребляемый мною для поручений, сопряженных с опасностью и требующих хладнокровия и опытности, он совершенно оправдывает мое доверие и репутацию отличного офицера; при исполнении поручений, мною на него возложенных, возвращаясь с Камчатского люнета 6-го числа, ранен камнем и, несмотря на значительность раны, остается точным и деятельным исполнителем моих приказаний.

Такая примерная и достойная всякой похвалы служба этого офицера налагает на меня обязанность ходатайствовать у вашего высокопревосходительства о вознаграждении ее, а потому прилагаю формулярный список и осмеливаюсь надеяться, что просьба моя, основанная на справедливости, заслужит милостивого утверждения.

Сверх того, считаю долгом присовокупить, что г. Ш[кот], служа в чине капитан-лейтенанта, был отставлен от службы за неосмотрительность, следствием которой было крушение командуемого им транспорта “Неман”, с правом поступить на службу первым офицерским чином; возвращение ему чина капитан-лейтенанта с возвращением старшинства, которым он пользовался до исключения из службы, даст ему более обширный круг действий и тем доставит начальству возможность пользоваться настоящим образом его способностями, сведениями и опытностью.

Вице-адмирал Нахимов».

То же барону Остен-Сакену, по случаю прибытия главнокомандующего князя Горчакова, от 12 марта 1855 г.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Воспоминания ветеранов

Воспоминания ветеранов Бегельдинов Талгат Якушжович Мы девяткой под прикрытием восьми истребителей вылетели на деревню Глухая Горушка. Задание было несложное: атаковать артиллерийские позиции противника и левым разворотом через болото выйти за реку Ловать, на

А. А. Брусилов Воспоминания

А. А. Брусилов Воспоминания

Воспоминания адъютанта

Воспоминания адъютанта Разак-Бек Хан Хаджиев родился в Хиве в 1895 году. Воспитывался в Москве в 3-м Кадетском корпусе и, по окончании в 1916 году Тверского кавалерийского училища, в чине корнета вышел в Нерчинский казачий полк, которым в то время командовал войсковой старшина

Воспоминания асов

Воспоминания асов Пайлот-офицер «Батч» Бэйкер служил в 41-й эскадрильи и принимал участие в отражении налета 15 сентября. К концу 1940 г. на его счету значилось четыре личные и две групповые победы, пять поврежденных самолетов противника. Вместе с коллегами из 92-й и 222-й

Наполеон в воспоминаниях современников

Наполеон в воспоминаниях современников Князь К. Л. В. Меттерних. НаполеонСреди лиц, поставленных в положение, независимое от этого необыкновенного человека, найдется немного таких, кто, как я, имел бы столько точек соприкосновения и столько непосредственных сношений с

Воспоминания, дневники

Воспоминания, дневники А.И. Гучков в Третьей Государственной думе. 1907–1912: Сборник речей. СПб., 1912.Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М., 1993.Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть

IV. Воспоминания

IV. Воспоминания Забарко Б. [ред.] Жизнь и смерть в эпоху Холокоста: Свидетельства и документы. Киев, 2006. Кн. 1.Казанiвський Б. Шляхом Легенди: Спомини. Лондон, 1975.Кальба М. «Нахтiґаль» в запитаннях i вiдповiдях / Передмова В. Косик. Львiв, 2008.Кальба М. Роман Шухевич як провiдник,

Воспоминания летчиков истребителей

Воспоминания летчиков истребителей Клименко Виталий Иванович Виталий Клименко в классе училища перед стендом с мотором М-11Рядом, в 100–125 км от Шауляя, проходила граница с Германией. Близость ее мы ощущали на своей шкуре. Во-первых, непрерывно шли военные учения

Воспоминания ветеранов

Воспоминания ветеранов Бегельдинов Талгат Якушжович Мы девяткой под прикрытием восьми истребителей вылетели на деревню Глухая Горушка. Задание было несложное: атаковать артиллерийские позиции противника и левым разворотом через болото выйти за реку Ловать, на

В ряду современников

В ряду современников В отличие от советских ВВС германские Люфтваффе в годы Второй мировой войны не располагали специализированным дальним двухмоторным бомбардировщиком. В то же время основные немецкие «двухмоторники» — He 111, Do 217 и Ju 88 — с самого начала

Воспоминания о «Звездных войнах»

Воспоминания о «Звездных войнах» Увлекшись описаниями всевозможных космических кораблей, мы с вами несколько упустили из виду главную цель, для которой они прежде всего предназначались, — завоевание господства в околоземном космическом пространстве. Именно такую

В РЯДУ СОВРЕМЕННИКОВ

В РЯДУ СОВРЕМЕННИКОВ Появившаяся в ходе Первой Мировой войны торпедоносная авиация быстро зарекомендовала себя как достаточно эффективное средство борьбы с надводными кораблями противника. К тому же, благодаря значительной грузоподъемности, самолеты- торпедоносцы

ГЛАВА VI Воспоминания наблюдателя

ГЛАВА VI Воспоминания наблюдателя Я уже говорил, что быстрыми и решительными успехами снайперской кампании мы обязаны были, главным образом, одному обстоятельству. В то время, как немецкие снайперы обыкновенно действовали поодиночке, мы выставляли против них наших