1917 год

1917 год

Перед Февральской революцией

Неудачи наши на фронте в 1915 году ясно показали, что правительство не может справиться всецело со взятой им на себя задачей – вести удачно войну самостоятельно, без помощи общественных сил, ибо оказалось, что патронов и снарядов у нас нет, винтовок не хватает, тяжелой артиллерии почти нет, авиация в младенческом состоянии и во всех областях техники у нас нехватка. Начали мы также жаловаться на недостаток одежды, обуви и снаряжения, и, наконец, пища, к которой солдатская масса очень чувствительна, стала также страдать.

Приходилось, вследствие нашей слабой подготовки во всех отношениях, возмещать в боях нашу техническую отсталость в орудиях борьбы излишней кровью, которою мы обильно поливали поля сражения. Такое положение дела, естественно, вызывало ропот неудовольствия и негодования в рядах войск и возмущение начальством, якобы не жалевшим солдата и его жизни. Стойкость армии стала понижаться, и массовые сдачи в плен стали обыденным явлением.

В добавление ко всем этим бедствиям, Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич был сменен, и сам царь взял бразды в руки, назначив себя Верховным главнокомандующим. В армии знали, что великий князь неповинен в тяжком положении армии, и верили в него как в полководца. В искусство же и знание военного дела Николаем II никто (и армия, конечно) не верил, и было очевидно, что верховным вершителем станет его начальник штаба – вновь назначенный ген. Алексеев.

Войска знали Алексеева мало, а те, кто знал его, не особенно ему доверяли ввиду его слабохарактерности и нерешительности. Эта смена или замена была прямо фатальна и чревата дальнейшими последствиями. Всякий чувствовал, что наверху у кормила правления нет твердой руки, а взамен является шатанье мысли и руководства. В это-то тяжелое время, в марте 1916 года, я и был назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта.

Не буду повторять тут моих воспоминаний о перипетиях, переживавшихся мною в этом году. Это изложено выше. Скажу лишь, что мои армии, выказавшие в 1916 году чудеса храбрости и беззаветной преданности России и своему долгу, увидели в результате своей боевой деятельности плачевный конец, который они приписывали нерешительности и неуменью верховного командования. В толще армии, в особенности в солдатских умах, сложилось убеждение, что при подобном управлении, что ни делай, толку не будет и выиграть войну таким порядком нельзя.

Прямым последствием такого убеждения является вопрос: за что же жертвовать своей жизнью и не лучше ли ее сохранить для будущего? Не нужно забывать, что лучший строевой элемент за время почти трехлетней войны выбыл убитыми, ранеными и искалеченными, армия имела слабый милиционный характер, хуже дисциплинированный и обученный, и в умах бойцов непроизвольно начало развиваться недовольство положением дела и критика, зачастую вкривь и вкось.

В декабре месяце 1916 года опять был собран военный совет в Ставке. На нем я был со своим новым начальником штаба Сухомлиным, так как Клембовский, по моему представлению был назначен командующим 11-й армией, взамен Сахарова, когда тот ушел на Румынский фронт. Мне было жаль расстаться с таким помощником, но я всегда старался выдвигать, хотя бы в ущерб своему спокойствию, тех людей, которые своими выдающимися качествами того заслуживали.

Клембовский, невзирая на некоторые свои недостатки, был именно дельный, умный генерал, вполне способный к самостоятельной высокой командной должности; Сухомлин же был мой старый начальник штаба, с которым я привык работать.

В Ставке, по заведенному порядку, мы начали с завтрака у Верховного главнокомандующего, который ко мне отнесся сухо, хотя и не видел меня во все время моего наступления. Когда государь ко мне подошел в приемной, где мы все были выстроены, со мной рядом стоял мой предшественник Иванов.

Я только перед этим узнал, что тотчас вслед за военным советом, имевшим место 1 апреля, когда я заявил, что я наступать могу и буду, что и было тогда утверждено, Иванов после моего отъезда испросил аудиенцию у верховного вождя и доложил ему, что «по долгу совести и любви к отечеству он считает себя обязанным, как знающий хорошо Юго-Западный фронт и его войска, просить не допускать меня к переходу в наступление, так как это сгубит армию и даст возможность неприятелю разбить меня и заполонить Юго-западный край с Киевом».

Царь спросил его, почему же он не заявлял это на военном совете, на котором он присутствовал. Иванов ответил, что его никто ни о чем не спрашивал, и он не находил удобным напрашиваться со своими советами. На это царь возразил ему: «Тем более я единолично не нахожу возможным изменять решения военного совета и ничего тут поделать не могу. Переговорите с Алексеевым». На этом разговор и закончился.

Иванов принадлежал к той плеяде военачальников, которые, под руководством Куропаткина, проиграли Японскую войну. И Эверт был один из деятелей этой злосчастной войны. Я всегда боялся генералов этой куропаткинской школы и думаю, что если бы с самого начала они сидели на тыловых должностях, то от этого наше дело много выиграло бы, и недаром бывший Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, их не жаловал.

Многократно хотел он сменить Иванова, при нем не были бы главнокомандующими ни Эверт, ни тем более Куропаткин; но он сам был сменен, и все пошло шиворот-навыворот. Конечно, я Иванову ни слова не сказал относительно его разговора с царем обо мне и моем наступлении, ибо всегда пренебрегал всякими подвохами и по принципу никогда не мстил тем, кто старался меня уязвлять или кусать.

После завтрака мы начали заседать. Царь был еще более рассеян, чем на предыдущем военном совете, и беспрерывно зевал, ни в какие прения не вмешивался, а исполняющий должность начальника штаба Верховного главнокомандующего Гурко, невзирая на присущий ему апломб, с трудом руководил заседанием, так как не имел достаточного авторитета. На этом совете выяснилось, что дело продовольствия войск в будущем должно значительно ухудшиться.

Быстро сменяющиеся министры со своими премьерами во главе не успевали что-либо завести, как уже заменялись новыми. Большинство министров назначалось управлять такими министерствами, которые им раньше были совсем неизвестны, и каждый из них должен был начинать с того, что знакомился с теми функциями, которые ему надо было исполнять. Но, в сущности, и на это у них времени не было, так как они главным образом должны были заниматься борьбой с Государственной думой и общественным мнением, чтобы отстоять свое существование.

Что удивительного, если при этих условиях управление государством шло все хуже и хуже, а от этого непосредственно страдала армия. Конечно, нам не объясняли причин расстройства народного хозяйства, но нам говорилось, что этому бедственному положению помочь нельзя; мы же все дружно требовали, чтобы армия по-прежнему была хорошо одета, обута и кормлена.

Относительно военных действий на 1917 год решительно ничего определенного решено не было. Военный совет в этот день своих занятий не кончил. На следующий день, также после завтрака у царя, заседание продолжалось, но с таким же малым толком, тем более что нам было сообщено, что царь, не дожидаясь окончания военного совета, уезжает в Царское Село, и видно было, что ему не до нас и не до наших прений. Во время нашего заседания было получено известие об убийстве Распутина, и потому отъезд царя был ускорен, и он экстренно уехал, быстро с нами простившись.

Понятно, мы – главнокомандующие, генералы Рузский, Эверт и я, сговориться ни о чем не могли, так как различно понимали положение дел. Было лишь решено, по предложению Гурко, формировать в каждом корпусе по одной новой пехотной дивизии, но без артиллерии, так как ни орудий, ни лошадей для такого количества артиллерийских бригад найти нельзя было.

Решено было также в принципе, что весной 1917 года главный удар должен наноситься моим фронтом и для этого мне будет передан резерв тяжелой артиллерии, находившийся в распоряжении Верховного главнокомандующего и частью формировавшийся в тылу из тяжелых орудий, доставленных нашими союзниками. Никаких, однако, подробностей того, в каком направлении мы должны действовать, каких целей должны достигнуть и какой маневр, в широком смысле этого слова, должны совершить, ни говорено, ни решено не было.

Не знаю, как другие главнокомандующие, но я уехал очень расстроенный, ясно видя, что государственная машина окончательно шатается и что наш государственный корабль носится по бурным волнам житейского моря без руля и командира. Не трудно было предвидеть, что при таких условиях этот несчастный корабль легко может наскочить на подводные камни и погибнуть не от внешнего врага, не от внутреннего, а от недостатка управления и государственного смысла тех, которые волею судеб стоят у кормила правления.

Еще раньше, в начале октября 1916 года, великому князю Георгию Михайловичу, ехавшему на фронт для раздачи Георгиевских крестов от имени государя, я говорил и просил довести до высочайшего сведения, что в такое время, какое мы переживаем, правительству нужно не бороться с Государственной думой и общественным мнением и не отмахиваться от желания всего народа работать на пользу войны, а всеми силами привлекать всех сынов Отечества для того, чтобы пережить эту страшную военную годину, что не только можно, но и необходимо дать ответственное министерство, так как вакханалия непрерывной смены министров до добра довести не может, а отстранение от дружной работы общественных сил на пользу войны поведет ее, по меньшей мере, к проигрышу.

Великий князь вполне разделял мой образ мыслей, немедленно написал подробное письмо о моем с ним разговоре и вручил его мне для посылки с фельдъегерем в Ставку, что я в тот же день и исполнил. Может быть, это была причина, что царь меня так сухо встретил. Последние его слова при отъезде, после которых я уже его более не видел, были: «До свидания, скоро буду у вас на фронте». Он не подозревал тогда, что не пройдет и двух месяцев, как ему придется отказаться от престола и засесть в излюбленном им Царском Селе, но уже не самодержавным владыкою полуторастамиллионного народа, а узником, которого потом будут пересылать с места на место и, наконец, лишат жизни.

Во время зимы 1916/17 года войска не могли жаловаться на недостаток теплой одежды, но сапог уже не хватало, и военный министр на военном совете в Ставке нам заявил, что кожи почти нет, что они стараются добыть сапоги из Америки, но прибудут ли и когда, в каком количестве, он сказать не может.

При этом добавлю со своей стороны, что недостаток сапожного товара к 1917 году произошел не от того, что было его слишком мало, а вследствие непорядков в тылу: чуть ли не все население России ходило в солдатских сапогах и большая часть прибывавших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям, часто за бесценок, и на фронте получала новые. Такую денежную операцию некоторые «искусники» умудрялись делать два-три раза.

То же самое происходило и с одеждой, которую, не стесняясь, продавали, и зачастую солдаты, отправленные из тыла, вполне снаряженные и отлично одетые, обутые, на фронт приходили голыми. Против таких безобразий никаких мер не предпринималось или же были меры недостаточные и не дававшие никаких благих результатов.

Питание также ухудшилось: вместо 3 фунтов хлеба начали давать 2 фунта строевым, находившимся в окопах, и 1? в тылу; мяса, вместо фунта в день, давали сначала ?, а потом и по ? фунта. Затем пришлось ввести два постных дня в неделю, когда клали в котел вместо мяса рыбу, в большинстве случаев селедку; наконец, вместо гречневой каши пришлось зачастую давать чечевицу. Все это начало вызывать серьезные неудовольствия солдат, и я стал получать много анонимных ругательных писем, как будто от меня зависело снабжать войска теми или иными продуктами.

Стал я также получать письма, в большинстве случаев анонимные, в которых заявлялось, что войска устали, драться больше не желают и что если мир не будет вскоре заключен, то меня убьют. Однако получал я и иные письма, также анонимные, в которых значилось, что если война не будет доведена до конца и «изменница-императрица Александра Федоровна» заставит заключить несвоевременный мир, то меня также убьют. Из этого видно, что для меня выбор был не особенно широк, а в войсках мнения относительно войны и мира расходились.

Во всяком случае, в это время войска были еще строго дисциплинированы, и не подлежало сомнению, что в случае перехода в наступление они выполнят свой долг в той же степени, как и в 1916 году. Как и раньше бывало, прибывавшие пополнения, очень плохо обученные, были распропагандированы, но, по прибытии на фронт, через некоторое время, после усердной с ними работы, дело с ними налаживалось. Меня особенно заботили не войска и их мощь, в которой я в то время не сомневался, а внутренние дела, которые не могли не влиять на состояние духа армии.

Постоянная смена министров, зачастую чрезвычайно странный выбор самих министров и премьер-министров, хаотическое управление Россией с так называемыми безответственными лицами, в виде всесильных советников, бесконечные рассказы о Распутине, императрице Александре Федоровне, Штюрмере[87] и т. п. всех волновали, и можно сказать, что за исключением солдатской массы, которая в своем большинстве была инертна, офицерский корпус и вся та интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно.

Везде, не стесняясь, говорили, что пора положить предел безобразиям, творящимся в Петербурге, и что совершенно необходимо установить ответственное министерство.

Что касается меня, то я хорошо сознавал, что после первого акта революции, бывшего в 1905–1906 годах, неминуемо должен быть и второй акт, как неизбежное последствие этой грозной и продолжительной войны. Мне, любящему Россию всеми силами своей души, хотелось лишь одного: дать возможность закончить эту войну победоносно для России, а для сего было совершенно необходимо, чтобы неизбежная революция началась по окончании войны, ибо одновременно воевать и революционизировать невозможно.

Для меня было ясно, что если мы начнем революцию несвоевременно, то войну должны проиграть, а это, в свою очередь, повлечет за собой такие последствия, которые в то время нельзя было исчислить; и конечно, легко можно было предположить, что Россия рассыплется, – это я считал, безусловно, для нас нежелательным – и великим бедствием для народа – который я любил и люблю всей душой. Какую бы физиономию революция ни приняла, я внутренне решил покориться воле народной, но желал, чтобы Россия сохранила свою мощь, а для этого необходимо было выиграть войну.

Из беседы со многими лицами, приезжавшими на фронт, по тем или иным причинам, из внутренних областей России, я знал, что все мыслящие граждане, к какому бы классу они ни принадлежали, были страшно возбуждены против правительства и что везде без стеснения кричали, что так продолжаться не может. С другой стороны, при разговорах моих с некоторыми из министров, которые приезжали ко мне на фронт, я видел в них большую растерянность и неуверенность в своих действиях.

В этом отношении интересна была у меня беседа с министром земледелия Риттихом[88], которого я видел в первый раз. Это был человек молодой, по-видимому, умный и энергичный, распорядительный. Он мне говорил, что попал в министры совершенно для себя неожиданно и этого поста ни в каком случае не стремился занять; почему его выбрали в министры, он понять не мог, ибо с Распутиным никаких отношений не имел и даже никогда его не видал, никакой протекцией не пользовался, да и царя лично знает очень мало.

Риттих предполагал, что некого было назначить на такое трудное место, отказаться от этого поста не считал себя вправе ввиду переживаемого времени, делал что мог, но сознавал бесполезность своего труда потому, что, будучи только что назначенным министром земледелия, он не сомневался, что не успеет он доехать до Петербурга, как будет уже сменен без всякой причины.

При такой неуверенности и его самого, и его подчиненных, и общественных деятелей в прочности его положения ясно, что все предпринимавшиеся им мероприятия успеха иметь не могли; в это время на министров смотрели не серьезно, а скорее с юмористической точки зрения.

Вот при каком положении дел я решился написать письмо министру двора графу Фредериксу. Черновик этого письма у меня затерялся уже после моего отъезда с фронта, но вкратце я помню его содержание твердо. Изложив в нем положение России и возбуждение общественного мнения, которым пренебрегать нельзя, в особенности в такое тяжелое время, я просил доложить, что для спасения России совершенно необходимо дать ранее обещанную конституцию и призвать все общественные силы для совокупной работы на пользу войны.

Я добавлял, что секретные распоряжения – давить и сводить на нет деятельность Всероссийских земского и городского союзов – преступны, так как оба эти общественные учреждения приносят с начала кампании неисчислимую пользу армии и облегчают ей исполнение ее бесконечно тяжелого долга. На это письмо я ни ответа, ни привета не получил.

В начале января 1917 года великий князь Михаил Александрович, служивший у меня на фронте в должности командира кавалерийского корпуса, получил назначение генерал-инспектора кавалерии и по сему случаю приехал ко мне проститься. Я очень его любил, как человека, безусловно, честного и чистого сердцем, непричастного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить частным человеком, не пользуясь прерогативами императорской фамилии.

Он отстранялся, поскольку это было ему возможно, от каких бы то ни было дрязг, как в семействе, так и в служебной жизни; как воин, он был храбрый генерал и скромно, трудолюбиво выполнял свой долг. Ему, брату государя, я очень резко и твердо выяснил положение России и необходимость тех реформ, немедленных и быстрых, которых современная жизнь неумолимо требует; я указывал, что для выполнения их остались не дни, а только часы, и что во имя блага России я его умоляю разъяснить все это царю, и если он (великий князь) разделяет мое мнение, то поддержать содержание моего доклада и со своей стороны.

Он мне ответил, что он со мной совершенно согласен и как только увидит царя, он постарается выполнить это поручение. «Но, – добавил он, – я влиянием никаким не пользуюсь и значения никакого не имею. Брату неоднократно со всевозможных сторон сыпались предупреждения и просьбы в таком же смысле, но он находится под таким влиянием и давлением, которого никто не в состоянии преодолеть». На этом мы с ним и расстались.

В январе 1917 года мною собраны были командующие армиями для того, чтобы распределить роли каждой армии при наступлении весной этого года. Главный удар мною поручался на сей раз 7-й армии, ударная группа которой должна была направиться в северо-западном направлении на Львов; 11-я армия своей ударной группой должна была пробиться прямо на запад, также направлением на Львов, а «Особая» и 3-я армии должны были продолжать свои операции для захвата Владимира-Волынского и Ковеля; что касается 8-й армии, находившейся в Карпатах, то она своей ударной группой должна была выполнять вспомогательную роль, помогая правому флангу Румынского фронта для продвижения его вперед.

На сей раз моему фронту были даны сравнительно значительные средства для атаки противника: так называемый «ТАОН»[89] – Главный артиллерийский резерв Верховного главнокомандующего, состоявший из тяжелой артиллерии разных калибров, и два армейских корпуса того же резерва должны были прибыть ранней весной.

Я вполне был уверен, что при той же тщательной подготовке, которая велась в предыдущем году, и значительных средствах, которые отпускались, мы не могли не иметь и в 1917 году хорошего успеха. Войска, как я выше говорил, были в твердом настроении духа и на них можно было надеяться, за исключением 7-го Сибирского корпуса, который прибыл на мой фронт осенью из рижского района и был в колеблющемся настроении.

Некоторую дезорганизацию внесла неудачная мера формирования третьих дивизий в корпусах без артиллерии и трудность сформировать этим дивизиям обозы ввиду недостатка лошадей, а отчасти и фуража. Сомнительным было также состояние конского состава вообще, так как овса и сена доставлялось из тыла чрезвычайно мало, а на месте не было возможности что-либо добывать, так как уже все было съедено.

Прорвать первую укрепленную полосу противника мы, безусловно, могли, но дальнейшее продвижение на запад при недостатке и слабости конского состава делалось сомнительным, о чем я доносил и настоятельно просил ускоренно помочь этому бедствию. Но в Ставке, куда уже вернулся Алексеев (Гурко принял опять «Особую» армию), а также в Петербурге было, очевидно, не до фронта. Подготовлялись великие события, опрокинувшие весь уклад русской жизни и уничтожившие и армию, которая была на фронте.

Февральская революция

Глухое брожение всех умов в тылу невольно отражалось на фронте, и можно сказать, что к февралю 1917 года вся армия – на одном фронте больше, на другом меньше – была подготовлена к революции. Офицерский корпус в это время также поколебался и, в общем, был крайне недоволен положением дел.

Лично я был в полном недоумении, что из всего этого выйдет. Было ясно, что так продолжаться не может, но во что выльется это общее неудовлетворение – никак предугадать не мог. Доходили до меня сведения, что задумывается дворцовый переворот, что предполагают провозгласить наследника Алексея Николаевича императором при регентстве великого князя Михаила Александровича, а по другой версии – Николая Николаевича, но все это были темные слухи, не имевшие ничего достоверного.

Я не верил этим слухам потому, что главная роль была предназначена Алексееву, который, якобы, согласился арестовать Николая II и Александру Федоровну; зная свойства характера Алексеева, я был убежден, что он это не выполнит.

Вот при этой-то обстановке на фронте разразилась Февральская революция в Петрограде. Я получал из Ставки подробные телеграммы, сообщавшие о ходе восстания, и, наконец, был вызван к прямому проводу Алексеевым, который сообщил мне, что вновь образовавшееся Временное правительство ему объявило, что в случае отказа Николая II отречься от престола оно грозит прервать подвоз продовольствия и боевых припасов в армию (у нас же никаких запасов не было); поэтому Алексеев просил меня и всех главнокомандующих телеграфировать царю просьбу об отречении.

Я ему ответил, что со своей стороны считаю эту меру необходимой и немедленно исполню. Родзянко тоже прислал мне срочную телеграмму такого же содержания, на которую я ответил также утвердительно. Не имея под рукой моих документов, не могу привести точно текст этих телеграмм и разговоров по прямому проводу и моих ответов, но могу лишь утвердительно сказать, что смысл их верен и мои ответы также.

Помню лишь твердо, что я ответил Родзянко, что мой долг перед Родиной и царем я выполню до конца, и тогда же послал телеграмму царю, в которой просил его отказаться от престола.

В результате, как известно, царь подписал отречение от престола, но не только за себя, но и за своего сына, назначив своим преемником Михаила Александровича, также отрекшегося. Мы остались без царя.

Когда выяснились подробности этого дела и то важное обстоятельство, что Государственную думу и Временное правительство возглавил Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладающий голос в то время имели меньшевики и эсеры, мне стало ясным, что дело на этом остановиться не может и что наша революция обязательно должна закончиться тем, что у власти станут большевики.

Я только никак не мог сообразить, как этого не понимают кадеты, а в частности – Милюков, Родзянко, Львов. Кажется, было ясно, что вопрос о принципах и основах управления Россией находился в руках армии, т. е. миллионов бойцов, бывших на фронте и подготовлявшихся в тылу, составлявших цвет всего населения и к тому же вооруженных.

Корпус офицеров, ничего не понимавший в политике, мысль о которой была им строжайше запрещена, находился в руках солдатской массы, и офицеры не имели на эту массу никакого влияния; возглавляли же ее разные эмиссары и агенты социалистических партий, которые были посланы Советом рабочих и солдатских депутатов для пропаганды мира «без аннексий и контрибуций».

Солдат больше сражаться не желал и находил, что раз мир должен быть заключен без аннексий и контрибуций и раз выдвинут принцип права народов на самоопределение, то дальнейшее кровопролитие бессмысленно и недопустимо.

Это было, так сказать, официальное объяснение; тайное же состояло в том, что взял верх лозунг: «Долой войну, немедленно мир во что бы то ни стало и немедленно отбирание земли у помещика» – на том основании, что барин столетиями накопил себе богатство крестьянским горбом и нужно от него отобрать это незаконно нажитое имущество. Офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он требовал продолжения войны и представлял собой, в глазах солдата, тип барина в военной форме.

Сначала большинство офицеров стало примыкать к партии кадетов, а солдатская масса вдруг вся стала эсеровской; но вскоре она разобрала, что эсеры, с Керенским во главе, проповедуют наступление, продолжение союза с Антантой и откладывают дележ земли до Учредительного собрания, которое должно разрешить этот вопрос, установив основные законы государства. Такие намерения совершенно не входили в расчеты солдатской массы и ясно противоречили ее вожделениям.

Вот тут-то проповедь большевиков и пришлась по вкусу и понятиям солдат. Их совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и т. п. вопросы, они только усвоили себе следующие начала будущей свободной жизни: немедленно мир во что бы то ни стало, отобрание от всего имущественного класса, к какому бы он сословию ни принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще барина.

Дальнейшие их надежды состояли в том, что начальства не будет никакого и никакого налога вносить никому не следует. Живи каждый как хочет – вот и все. Как видите, программа ясная и краткая. О России никто не беспокоился, да и не думал о ней.

Теперь станет вполне понятно, как случилось, что весь командный состав сразу потерял всякое влияние на вверенные ему войска, и почему солдат стал смотреть на офицера, как на своего врага. Офицер не мог стать на вышеизложенную политическую платформу, если только можно так назвать столь детски дикое представление об управлении государством.

Офицер в это время представлял собой весьма жалкое зрелище, ибо он в этом водовороте всяких страстей очень плохо разбирался и не мог понять, что ему делать. Его на митингах забивал любой оратор, умевший языком болтать и прочитавший несколько брошюр социалистического содержания. При выступлениях на эти темы офицер был совершенно безоружен, ничего в них не понимал. Ни о какой контрпропаганде и речи не могло быть.

Их никто и слушать не хотел. В некоторых частях дошли до того, что выгнали все начальство, выбрали себе свое – новое – и объявили, что идут домой, ибо воевать больше не желают. Просто и ясно. В других частях арестовывали начальников и сплавляли в Петроград, в Совет рабочих и солдатских депутатов; наконец, нашлись и такие части, по преимуществу на Северном фронте, где начальников убивали.

При такой-то обстановке пришлось мне оставаться главнокомандующим Юго-Западным фронтом, а потом стать Верховным главнокомандующим. Видя этот полный развал армии и не имея ни сил, ни средств переменить ход событий, я поставил себе целью хоть временно сохранить относительную боеспособность армии и спасти офицеров от истребления.

Если бы после первого акта революции 1905–1906 годов старое правительство взялось за ум, произвело нужные реформы и между прочими мерами дало офицерскому составу знание и уменье пропагандировать свою политграмоту, подготовив умелых ораторов из офицерской среды, то развал не мог бы состояться в таком быстром темпе. Теперь же приходилось метаться из одной части в другую, с трудом удерживая ту или иную часть от самовольного ухода с фронта, иногда целую дивизию или корпус.

Беда была еще в том, что меньшевики и эсеры, считавшие необходимым поддержать мощь армии и не желавшие разрыва с союзниками, сами разрушили армию изданием пресловутого приказа № 1 или выработкой по их требованию «Декларации прав солдата», в корне разрушавшей дисциплину, без которой никакое войско существовать не может.

При таком тяжелом положении фронта я счел нужным просить главковерха Алексеева собрать в Ставке всех главнокомандующих фронтами для обмена мнениями и согласования наших усилий сохранить армию. Вероятно, и другие командующие фронтами заявляли то же самое. Как бы то ни было, но Алексеев созвал всех главнокомандующих фронтами, кроме Кавказского, на совещание в Ставку, как мне помнится – в апреле или в начале мая.

Оказалось, как и следовало ожидать, что на всех фронтах с незначительной разницей положение вполне одинаковое. Выяснилось также, что усиленная революционная пропаганда в войсках ведется частью по приказанию, а частью попустительством Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, так как большинство пропагандистов было снабжено мандатами этого Совета. Выяснилось также то, что, опасаясь контрреволюции, о которой никто и не помышлял, названный Совет в лице многих его членов продолжал разрушать дисциплину в армии.

Подводя итог всему нашему совещанию, мы пришли к заключению, что мы сами ничего поделать не можем и что нам нужно объясниться с Временным правительством и Петросоветом. Мы просили Алексеева всем вместе ехать в Петроград, чтобы объяснить необходимость какого-либо решения, т. е. или заключить сепаратный мир, или прекратить мирную пропаганду в войсках и, напротив, пропагандировать послушание начальству, дисциплину и продолжение войны. В противном случае мы решили просить об увольнении нас с наших постов.

Поехали: главковерх Алексеев, главкосев Абрам Драгомиров[90], главкозап Гурко и главкоюз – я.

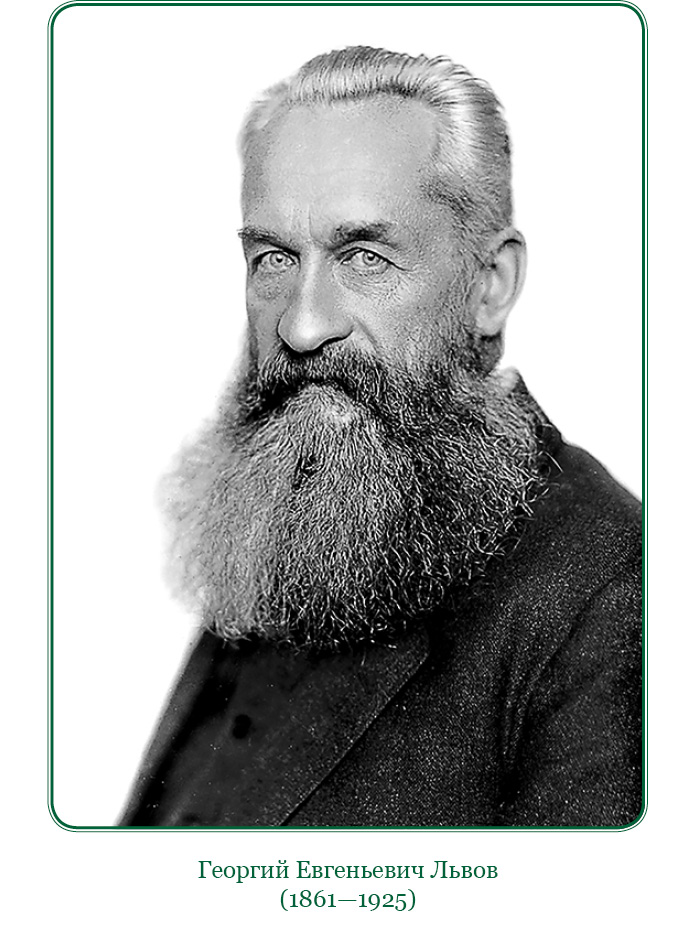

Алексеев испросил у Львова разрешение прибыть нам, вышеперечисленным, экстренным поездом в Петроград. Прибыли мы утром, на вокзале был выставлен почетный караул, а встретил нас военный министр Керенский, вновь назначенный на эту должность, вследствие отказа Гучкова. В это время главнокомандующим войсками Петроградского военного округа состоял Корнилов, назначенный с моего фронта для того, чтобы привести войска столицы в порядок, который у них сильно хромал.

Меня удивило то, что я увидел. Невзирая на команду «смирно», солдаты почетного караула продолжали стоять вольно и высовывались, чтобы на нас смотреть, на приветствие Алексеева отвечали вяло и с усмешкой, которая оставалась на их лицах до конца церемонии; наконец, пропущенные церемониальным маршем, они прошли небрежно, как бы из снисхождения к Верховному главнокомандующему.

Львов принял нас очень любезно, но как-то чувствовалось, что он не в своей тарелке и совсем не уверен в своей власти и значении. Как раз в этот день велись усиленные переговоры между ним и Советом рабочих и солдатских депутатов о формировании смешанного министерства, причем несколько портфелей должны были принять социалисты-меньшевики и эсеры. Обедали мы у Львова. На другой день в Мариинском дворце собрались, чтобы нас выслушать, все министры, часть членов Государственной думы и часть членов Совета рабочих и солдатских депутатов.

Говорено было много каждым из главнокомандующих, начиная с Алексеева. Я не помню, что? каждый из них говорил, да это, в сущности, и неважно, так как все наши прения ни к чему не повели и развал армии продолжал идти своим неудержимым темпом. Считаю, однако, необходимым привести свою речь вследствие того, что потом извратили ее смысл. Стенограммы этой речи у меня не было и нет, но я записал тогда же ее вкратце и отлично ее помню.

Я говорил, что не понимаю смысла работы эмиссаров Совета рабочих и солдатских депутатов, старающихся усугублять развал армии, якобы опасаясь контрреволюции, проводником которой якобы может быть корпус офицеров. Я считал необходимым заявить, что я лично и подавляющее число офицеров сами без принуждения присоединились к революции и теперь мы все такие же революционеры, как и они.

Поэтому никто не имеет права подозревать меня и офицеров в измене народу, а потому не только прошу, но настоятельно требую прекращения травли офицерского состава, который при подобных условиях не в состоянии выполнять своего назначения и продолжать вести военные действия. Я требовал доверия, в противном же случае просил уволить меня от командования войсками Юзфронта. Вот точный смысл моей речи.

Я настоятельно просил вновь назначенного военным министром Керенского прибыть на Юзфронт, дабы он сам заявил войскам требования Временного правительства, подкрепленные решением Совета рабочих и солдатских депутатов. Он выполнил свое обещание, приехал на фронт, объехал его и во многих местах произносил речи на митингах. Солдатская масса встречала его восторженно, обещала все, что угодно, и нигде не исполнила своего обещания. Шкурничество и отсутствие дисциплины взяло верх, что и было вполне понятно.

Назначение Верховным главнокомандующим и отставка

Вслед за сим, в половине мая 1917 года, я был назначен Верховным главнокомандующим. Я понимал, что, в сущности, война кончена для нас, ибо не было, безусловно, никаких средств заставить войска воевать. Это была химера, которою могли убаюкиваться люди вроде Керенского, Соколова[91] и тому подобные профаны, но не я.

Я вполне сознаю, что с самого начала революции я мог и неизбежно делал промахи. При таких трудных обстоятельствах, как война и революция в одно время, приходилось много думать о своей позиции для того, чтобы быть полезным своему народу и Родине. Среди поднявшегося людского водоворота, всевозможных течений – крайних правых, крайних левых, средних и т. д., среди разумных людей, увлекающихся честных идеалистов, негодяев, авантюристов, волков в овечьих шкурах, их интриг и домогательств, – сразу твердо и бесповоротно решиться на тот или иной образ действий было для меня невозможно.

Я не гений и не пророк и будущего твердо знать не мог; действовал же я по совести, всеми силами стараясь тем или иным способом сохранить боеспособную армию. Я сделал все, что мог, но, повторяю, я не гений и не оказался в состоянии привести сразу в полный порядок поднявшуюся народную стихию, потрясенную трехлетней войной и небывалыми потерями. Спрашивается, однако: кто же из моих соседей мог это исполнить? Во всяком случае, мой фронт держался твердо до моего отъезда в Могилев, и у меня не было ни одного случая убийства офицеров, чем другие фронты похвастаться не могли.

А затем могу сказать, что войска верили мне и были убеждены, что я – друг солдата и ему не изменю. Поэтому, когда бывали случаи, что та или иная дивизия или корпус объявляли, что более на фронте оставаться не желает и уходит домой, предварительно выгнав свой командный состав, и угрожали смертью всякому генералу, который осмелился к ней приехать, – я прямо ехал в такую взбунтовавшуюся часть, и она неизменно принимала меня радостно, выслушивала мои упреки и давала обещание принять обратно изгнанный ею начальствующий состав, слушаться его и не уходить с позиций, защищаясь в случае наступления противника.

Одного мне не удавалось – это получить обещания наступать и атаковать вражеские позиции. Тут уже на сцену выступали слова: «Без аннексий и контрибуций», и дальше дело никак не шло, ибо это, в сущности, были отговорки, основанные на нежелании продолжать войну.

Позицию большевиков я понимал, ибо они проповедывали: «Долой войну и немедленно мир во что бы то ни стало», но я никак не мог понять тактики эсеров и меньшевиков, которые первыми разваливали армию, якобы во избежание контрреволюции, что не рекомендовало их знания состояния умов солдатской массы, и вместе с тем желали продолжения войны до победного конца.

Поэтому-то я пригласил военного министра Керенского весной 1917 года прибыть на Юзфронт, чтобы на митингах подтвердить требование наступления от имени Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, так как к этому времени солдатская масса Государственной думы более не признавала, считая ее себе враждебной, и слушалась, и то относительно, Совета рабочих и солдатских депутатов.

Важно было, чтобы он сам убедился в состоянии духа армии. Кроме того, я приглашал его, чтобы снять ответственность с себя лично и с корпуса офицеров, будто бы не желавших служить революции. Наконец, это было последнее средство, к которому можно было прибегнуть. Керенского сопровождал Соколов, автор пресловутого приказа № 1.

К маю войска всех фронтов совершенно вышли из повиновения и никаких мер воздействия предпринимать было невозможно. Да и назначенных комиссаров слушались лишь постольку, поскольку они потворствовали солдатам, а когда они шли им наперекор, солдаты отказывались исполнять и их распоряжения. Например, 7-й Сибирский корпус, отодвинутый с позиций в тыл для отдыха, наотрез отказался, по окончании отдыха, вернуться на фронт и объявил комиссару корпуса Борису Савинкову, что бойцы корпуса желают идти для дальнейшего отдыха в Киев; никакие уговоры и угрозы Савинкова не помогли.

Таких случаев на всех фронтах было много. Правда, при объезде Юзфронта Керенским его почти везде принимали горячо и многое ему обещали, но когда дошло до дела, то, взяв сначала окопы противника, войска затем самовольно на другой же день вернулись назад, объявив, что так как аннексий и контрибуций требовать нельзя и война до победного конца недопустима, то они и возвращаются на свои старые позиции.

А затем, когда противник перешел в наступление, наши армии без сопротивления очистили свои позиции и пошли назад. Ясно, что и Керенский, и тогдашний Совет рабочих и солдатских депутатов также потеряли к этому времени свое обаяние в умах солдатских масс, и мы быстро приближались к анархии, невзирая на старания немощного Временного правительства, которое, правду сказать, само твердо не знало, чего хотело.

При этой-то обстановке мне было предложено в конце мая 1917 года принять должность Верховного главнокомандующего. Так как я решил во всяком случае оставаться в России и служить русскому народу, то я согласился на предложение, сделанное мне Керенским.

Исходил я из следующих соображений.

Очевидно, переворачивающаяся страница нашей истории неизбежно вытекала из прошлого и, не поняв или не обратив внимания на это прошлое, все настоящее могло, да и должно было, показаться странным и непонятным. Не забираясь слишком сильно в глубину истории, вспомним мельком Пугачевский бунт при Екатерине II, во время которого уничтожались помещики, ибо уже тогда идеал крестьянства в скрытом виде состоял в том, чтобы уничтожить барина, ограбить его и, главное, присвоить его земли.

Главное зло, крепостное право, заложенное Борисом Годуновым, значительно впоследствии развившееся и укрепившееся, естественно делало всю массу крестьянства вполне бесправною, и она держалась в диком состоянии. Пока лозунг «Вера, Царь и Отечество» не терял в глазах народа своего величия и обаяния, такое состояние народа, несмотря на местные волнения, изредка прорывавшиеся наружу, существовало и довольно крепко держалось.

Но вот, при Александре I, во время борьбы с Французской революцией и Наполеоном I, наши войска вошли в тесное соприкосновение с французами, на знаменах коих стоял лозунг «Свобода, равенство и братство», и эти слова стали чарующе действовать не столько на солдат, сколько на их корпус офицеров. Образовались тайные общества, которые в конце концов вылились в так называемое восстание декабристов 14 декабря 1825 года. Развитию этих революционных течений способствовали распространявшиеся мысли и мнения самого Александра I, стремившегося на словах к конституции и освобождению крепостных и никогда не переходившего от слов к делу.

При Николае I эти течения были загнаны в подполье, скрывались и тлели втихомолку, постепенно захватывая интеллигенцию, народная же масса казалась инертной. Неудачная Севастопольская война и реформы Александра II захватили и вызвали наружу таившееся революционное движение интеллигенции, которая страстно бросилась в агитацию. Их мечтаниям не было предела, и никакие реформы их не удовлетворяли; правда, и правительство, увидев результаты своих реформ, само испугалось своей работы и начало пятиться назад, отбирая одной рукой то, что давало другой.

Народ, невзирая на революционную пропаганду в его среде, продолжал казаться инертным; но освобождение крестьян от крепостного права их нисколько не удовлетворило, ибо земли им было нарезано недостаточно, да и то дано было им не в собственность, а давали ее общине, при которой о культурном, интенсивном хозяйстве и речи быть не могло. Народ оставался таким же безграмотным и темным, как и раньше.

Лозунг «Вера, Царь и Отечество» стал постепенно терять свое значение в их глазах, и чувствовалось скрытое недоумение и неудовольствие в их головах. Развивать народ, учить его, пропагандировать идеи новые правительственного порядка считалось преступным и сильно каралось, ибо полагали наиболее удобным и легким держать всю народную массу в темноте; поэтому ни идеи русской государственности, ни патриотизма, ни православия, освещенные с точки зрения правительства, не имели места, а получила широкий доступ тайная пропаганда антиправительственная, сильно старавшаяся опрокинуть все вековечные устои, на которых основывал свой быт и свою жизнь этот инертный людской океан. Правительство же основывало свое благополучие на терминах: держи, не пущай, карай.

Воцарение Александра III и его правление, после страдальческой смерти его отца, опять вогнало революционное движение в подполье; но трудно сказать, в этой фазе развития подготовки революции не способствовали ли они этим образом действия более плодотворному и успешному подготовлению революции. Ведь времена были уже не те и слова «держи и не пущай» не имели уже той силы и обаяния, как при его деде. Этим он окончательно бросил интеллигенцию в революционный лагерь.

Если при нем и не было каких-либо революционных эксцессов, то лишь потому, что он имел благоразумие твердо и мирно править, не давая возможности прорываться наружу копившемуся под спудом неудовольствию. Времена самодержавия исторически и психологически были уже изжиты и нужно было идти вместе со своим временем. Задержав на точке замерзания ход государственной машины, он тем самым готовил для своего сына тяжелое наследие, которое, при, правда, большом старании этого столь слабовольного наследника, поглотило и его и его царство без остатка.

Во всяком случае, нужно, безусловно, признать, что к времени воцарения Николая II русская держава лишь по наружности была спокойна и сильна. К тому же необходимо сознать, что он по натуре своей был несчастлив. Ему просто не везло. Вспомним его кругосветное плавание молодым человеком, когда в Японии ни с того ни с сего его ранил в голову какой-то японский изувер, или несчастье на Ходынском поле во время его коронации, где он также был ни в чем не повинен.

У окружающих его лиц не хватило мозгов настоять на прекращении празднеств после такой неожиданной гекатомбы трупов его подданных. Не говорю уже о бессмысленной войне с Японией. Заключить союз с Францией, много лет готовиться к войне на Западном фронте и неожиданно разбить себе лоб в дальневосточной авантюре. Все это было, несомненно, безрассудно. Этим он расстроил боеспособность русской армии, финансы государства и заставил за здорово живешь пролить бессмысленно море русской крови.

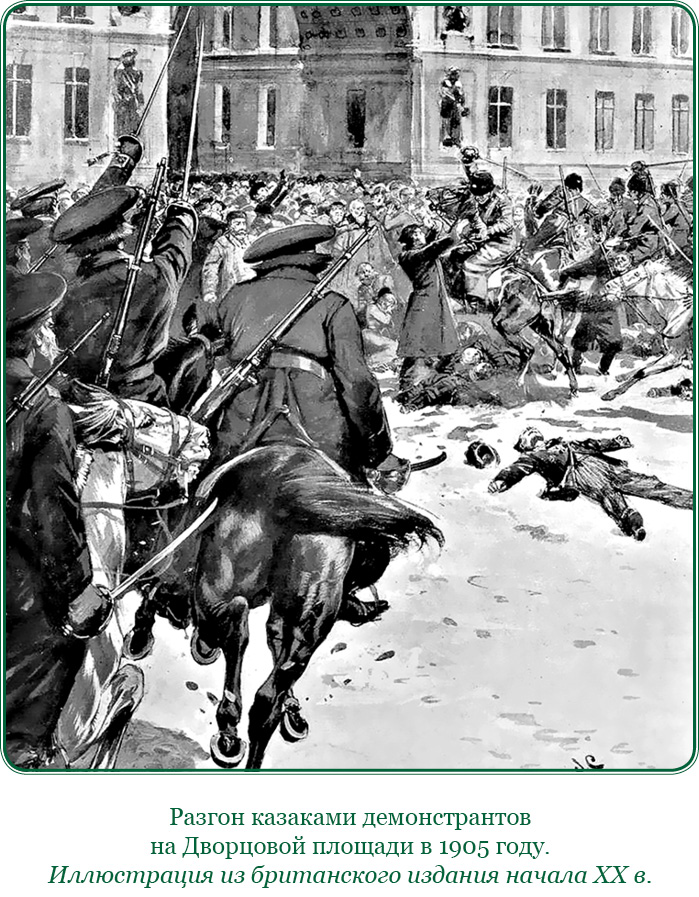

Первый акт русской революции 1905–1906 гг. и вызван был этой преступной детской затеей. Это было первое и очень важное предупреждение Провидения, что в государстве неблагополучно и что нужно принять серьезные радикальные меры к предотвращению дальнейших актов революции. И что же было сделано? Да почти ничего. Обещанные реформы были смазаны и приняли весьма уродливый вид.

Было объявлено, что, невзирая на данную конституцию, самодержавие продолжает существовать под флагом «держи и не пущай»; и мы начали опять готовиться к войне на Западе, причем реформы Военного ведомства свелись по преимуществу к новому обмундированию, более красивому и элегантному, в особенности в гвардии и в кавалерии, которые в Японской войне вовсе не участвовали, и начали строить новый флот, т. к. предыдущий был погребен в Японском море.

А между тем было о чем подумать: революция, хотя временно и погашенная, указала ясно, что теперь крестьянство уже не то, что все слои общества крайне недовольны, интеллигенция почти вся революционная и нетрудно было догадаться, что устройством так называемого Союза русского народа[92], составленного притом из подонков этого же народа, ограничиться никак нельзя.

Весьма характерно, что к этому же времени вылезли разные проходимцы, которые, пользуясь мистическим настроением психически больной царицы, стали играть серьезную роль в жизни царской четы и тем влиять на управление государством, что восстановило все серьезные круги общественных и государственных деятелей, окончательно изолировав самих царя и царицу, оставшихся в свете так называемой дворцовой камарильи. Тут выступает на сцену Распутин, начинающий играть серьезную роль в управлении Россией.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1917 год

1917 год 28. Общая обстановка и русский фронт. Эффектный конец боевых действий в 1916 г., успех напряжения последних сил под занавес, перед зимним антрактом, Германия попыталась использовать для того, чтобы предложить Антанте вступить в мирные переговоры. Посредничество

1917

1917 Fermi L. Atoms for the World… P. 128.

1917

1917 Артиллерийское вооружение по: МИРФ. Ч. 15. С. 526–528.

Beauvais. 26-I/8-II 1917 г

Beauvais. 26-I/8-II 1917 г Уже с середины ноября старого стиля стали циркулировать слухи о возможном уходе Главнокомандующего, о неудовольствии парламента правительством и ходом военных дел. И действительно, вскоре генерал Жоффр, пожалованный высоким званием маршала,

25 июня 1917

25 июня 1917 Я ничего не сказал о капитане французской службы д’Аренбере. Он призван был при мобилизации. До этого, он как человек независимый, стоял во главе автомобильного клуба и много работал по сельскому хозяйству. Очень моложавый, хотя ему было за 46 лет, он был

27 июня 1917

27 июня 1917 Салоникская армия (сначала 1–5 английских, 2? французских, 6 сербских и 2 бригады венизилосцев{86} и условно 1? итальянцев, всего 11–12 дивизий). В период переговоров в Риме шло усиление их до 7 английских, 8 французских. Сербы были ослаблены и представляли силу около 3

9/22 июля 1917 г

9/22 июля 1917 г Было бы странно, оценивая частный фронт, каким является Салоникский и другие, давать ему то же значение, как западному и восточному. В такой же степени неправильно, указывая на решающее значение обоих фронтов приходить к выводу, что так как Салоникский фронт

2-IX-1917 года

2-IX-1917 года Хотя немцы и сделали репетицию десанта на Эзель и Даго, но десант в Финляндии или десант для угрозы и взятия Петрограда потребует других средств и приемов куда сложнее, чем примененные немцами для занятия Рижского вокзала и Моонзунда. По подготовке, по целям, их

30 ноября 1917

30 ноября 1917 С четверга 28 ноября в Париже заседает международная конференция{97}. В этот же день, Гертлинг произнес свою речь{98}. Рейхстаг – положение для России гибельное, для союзников грозное, для врагов наших чрезвычайно благоприятное, если только внутреннее положение

Октябрь 1917 года

Октябрь 1917 года В ночь с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября) 1917 г. в России произошла очередная революция. Большевикам удалось захватить стратегически важные объекты столицы.Утром 25 октября созданный большевиками военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и

Декабрь 1917 года

Декабрь 1917 года Разложение царской армии приняло лавинообразный характер. Под большевистским лозунгом «Долой войну!» солдаты целыми подразделениями дезертируют с фронта. Военные разведчики в числе других представителей командного состава увольняются со

Кампания 1917 г.

Кампания 1917 г. В кампании 1917 г. армии германского блока на Русском фронте также понесли значительные потери. Германцы потеряли до 350 тыс. (при 900 тыс. на других фронтах) человек — 28% от всех потерь пришлись на Русско-румынский фронт.Австрийцы около 150 тыс. бойцов потеряли на

Кампания 1917 г.

Кампания 1917 г. В ходе Июньского наступления Юго-западного фронта русские войска захватили 121 орудие, 99 минометов, 403 пулемета.Так, когда 25 июня 12-й армейский корпус севернее г. Станиславов прорвал оборону противника и разгромил австрийский 26-й армейский корпус, он захватил

1917

1917 Оценочно; посчитано по: Петренко А.И. Указ. соч. С. 65; Latvijas statistika gada gramata 1936. Riga, 1937. L.